BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transportasi

Transportasi dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan pengangkutan. Ada pula yang menerjemahkan dengan kata perjalanan yang lebih cocok untuk terjemahan dari kata trip/travel atau ada pula yang menganggap sebagai perpindahan yang dalam bahasa Inggrisnya adalah moving.

Adanya keinginan manusia untuk mendapatkan barang yang tidak bisa diperoleh dari tempat dimana dia berada, menyebabkan manusia harus melakukan perjalanan dari suatu tempat ketempat lain untuk menemukan yang diperlukan. Jadi ada tiga unsur utama transportasi yakni:

a. Ada yang dipindahkan yaitu benda/barang, manusia, informasi.

b. Ada yang (mempermudah) memindahkan yaitu sarana,antara lain: kenderaan kereta api, kapal laut, pesawat.

c. Ada yang memungkinkan terjadinya perpindahan yaitu prasarana, antara lain jalan, jembatan, pelabuhan, terminal, bandara.

Dalam melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain manusia dihadapkan pada berbagai pilihan jenis angkutan antara lain mobil angkutan umum, pesawat terbang atau kereta api. Dalam menentukan pilihan perjalanaan, jarak tempuh, biaya dan tingkat kenyamanan. Meskipun diketahui faktor yang

menyebabkan manusia memilih jenis moda yang digunakan pada kenyataannya sangatlah sulit merumuskan mekanisme pemilihan moda ini.

Kegiatan manusia seiring dengan kebutuhan dasar manusia dengan manusia lainnya atau sistem kebutuhan lainnya seperti alat perhubungan yang disebut dengan alat transportasi. Dengan adanya alat transportasi, maka pergerakan lalu lintas menjadi lebih cepat, aman, nyaman dan terintegrasi. Sarana transportasi (alat angkut) berkembang mengikuti fenomena yang timbul akibat penggalian sumberdaya seperti penemuan teknologi baru, perkembangan struktur masyarakat dan peningkatan pertumbuhan. Pemilihan sistem transportasi yang salah untuk wilayah perkotaan dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas, yang berarti pemborosan besar dari penggunaan energi dan ruang, serta timbulnya masalah pencemaran udara akibat gas buang kendaraan yang semakin besar jumlahnya.

2.2 Sistem Jaringan Transportasi

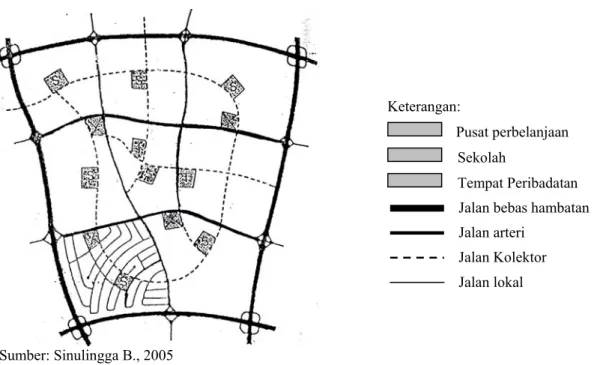

Jaringan jalan berperan penting dalam sistem transportasi kota dan merupakan bagian terpenting dari struktur ruang kota, karena biasanya yang menjadi permasalahan transportasi kota adalah kurangnya jaringan jalan yang disebabkan terbatasnya lahan kekotaan. Ada dua macam sistem jaringan transportasi yang ditinjau dari fungsi kota yaitu Sistem primer dan sistem sekunder. Sistem primer adalah jaringan jalan yang berkaitan dengan hubungan antar kota. Sistem primer ini akan berhubungan dengan fungsi-fungsi kota yang bersifat regional seperti kawasan industri, kawasan pergudangan, grosir dan pelabuhan. Ciri khas lain adalah bahwa

lalu lintas jalan sistem primer merupakan jalan lintas truk. Disamping sistem sekunder ada juga sistem sekunder, yaitu jaringan jalan yang berkaitan dengan pergerakan lalu lintas yang bersifat didalam kota. Masing-masing sistem primer dan sekunder dapat dibagi atas berbagai fungsi lain seperti jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

Sumber: Sinulingga B., 2005

Gambar 2.1 Sistem jaringan transportasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, pengertian tentang jalan dari ketiga kelompok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama, dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

Keterangan:

Pusat perbelanjaan Sekolah

Tempat Peribadatan Jalan bebas hambatan Jalan arteri

Jalan Kolektor Jalan lokal

2. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian, dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

3. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat, dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

2.3 Unsur Transportasi

Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (trip) antara asal (origin) dan tujuan (destination). Perjalanan adalah pergerakan orang dan barang antara dua tempat kegiatan yang terpisah untuk melakukan kegiatan perorangan atau kelompok dalam masyarakat. Perjalanan dilakukan melalui suatu lintasan tertentu yang menghubungkan asal dan tujuan, menggunakan alat angkut atau kendaraan dengan kecepatan tertentu.

Ada lima unsur pokok transportasi yaitu: a. Manusia, yang membutuhkan transportasi. b. Barang, yang diperlukan manusia.

c. Kenderaan, sebagai sarana transportasi. d. Jalan, sebagai sarana transportasi.

e. Organisasi, sebagai pengelola transportasi.

Pada dasarnya, ke lima unsur di atas saling terkait untuk terlaksananya transportasi, yaitu terjaminnya penumpang atau barang yang diangkut akan sampai ke

tempat tujuan dalam keadaan baik seperti pada saat awal diangkut. Dalam hal ini perlu diketahui terlebih dulu ciri penumpang dan barang, kondisi sarana dan konstruksi prasarana, serta pelaksanaan transportasi.

Dalam sistem transportasi tujuan dari perencanaan adalah penyediaan fasilitas untuk pergerakan penumpang/barang dari satu tempat ke tempat lain atau dari berbagai pemanfaatan lahan. Sedangkan dalam sistem pengembangan lahan tujuan dari perencanaan adalah untuk tercapainya fungsi bangunan dan harus menguntungkan. Dilihat dari kedua tujuan tersebut seringkali menimbulkan konflik, hal inilah yang menjadi asumsi mendasar dari analisis dampak lalu lintas untuk menjembatani kedua tujuan diatas, atau dengan kata lain proses perencanaan transportasi dan pengembangan lahan mengikat satu sama lainnya. Pengembangan lahan tidak akan terjadi tanpa sistem transportasi, sedangkan sistem transportasi tidak mungkin disediakan apabila tidak melayani kepentingan ekonomi atau aktivitas pembangunan.

Kegunaan aksesibilitas berkaitan erat dengan pelaku perjalanan itu sendiri, karena manusia sebagai pelaku perjalanan tersebut membuat prasarana tersebut untuk mempermudah aktivitas/kegiatan. Menurut Tamin (2000) manusia dalam melakukan perjalanannya tergantung dari beberapa faktor.

1 Faktor pertama adalah tingkat penghasilan yang berhubungan dengan pemilikan kendaraan dan kemampuan untuk membayar.

2 Faktor kedua kepemilikan kendaraan, dengan memiliki kendaraan maka orang akan mempunyai kesempatan untuk melakukan perjalanan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kendaraan. Pada wilayah perdesaan yang jauh dari fasilitas pelayanan, prasarana berupa alat angkut sangat mempengaruhi aktivitas perjalanan di samping sarana yang berupa jalan.

3 Faktor ketiga adalah kerapatan dari permukiman, apabila kepadatan suatu daerah rendah maka penggunaan kendaraan umumnya rendah pula meskipun hal tersebut tidak berlaku mutlak.

4 Faktor keempat yang mempengaruhi orang melakukan perjalanan adalah faktor sosial ekonomi berupa besarnya keluarga, struktur jenis kelamin, usia anggota keluarga, proporsi angkatan kerja, dan jenis pekerjaan.

Banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari pembangunan akses pada daerah perbatasan yang dapat dirasakan. Fungsi transportasi sebagai promotor perubahan dan bukan sebagai inisiator perubahan. Hal ini berarti kelancaran transportasi akan mengundang sektor-sektor lain untuk berkembang terutama sektor pertanian dan sosial ekonomi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah perbatasan.

Menurut Kodoatie (2003) dalam suatu kegiatan sistem transportasi terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi. Komponen-komponen tersebut dapat memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan bentuk.dari komponen itu sendiri. Komponen tersebut dapat berupa prasarana atau sarana. Prasarana adalah

sesuatu yang dapat menjadi media terjadinya kegiatan transportasi. Prasarana dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, terminal, halte, sungai, laut, pipa, udara, dan sebagainya. Sedangkan sarana adalah sesuatu yang berwujud kendaraan yang berfungsi sebagai alat yang dapat memindahkan sesuatu barang maupun orang untuk mencapai tujuannya. Sarana dapat berupa bus, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, perahu, dan sebagainya. Agar kegiatan transportasi dapat berjalan dan terselenggara dengan baik, aman, tertib, lancar, sesuai dengan keinginan, maka perlu adanya rencana operasi atau prosedur pengaturan yang mengikat. Secara umum komponen sistem transportasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lintasan atau jalur, sebagai tempat untuk bergerak sarana transportasi yang melintas.

b. Terminal, yang merupakan simpul keluar masuk kendaraan dari maupun kesistem pergantian moda.

c. Kendaraan, yang memberikan suatu mobilitas terhadap benda yang diangkut untuk suatu jalur bergerak tertentu dan dapat digerakkan di jalur tersebut.

d. Rencana operasi atau prosedur pengaturan, yang dapat menjamin kegiatan transportasi (lalulintas orang dan barang) bergerak secara aman, nyaman, lancar, tertib dan mudah didapat oleh para pengguna jasa moda tersebut.

2.4 Permasalahan Transportasi

Menurut Warpani (1981) hampir setiap orang menghendaki dapat bergerak dengan cepat, aman, nyaman, dan mudah. Tetapi di samping itu terdapat sejumlah orang yang bergerak dari dan ke tempat tujuan yang sama, karena di dalamnya

terdapat faktor manusia, ekonomi, fisik, sarana dan prasarana, administrasi, dan lain sebagainya. Permasalahan transportasi tidak lepas dari hal-hal sebagai berikut:

a. Tata Guna Lahan

Warpani (1981) menyatakan bahwa tata guna lahan sangat terkait dengan jumlah bangkitan perjalanan, sehingga untuk mempelajari bangkitan perjalanan, kita harus mengetahui jenis tata guna lahan yang akan diteliti terlebih dahulu. Tata guna lahan menunjukkan kegiatan yang ada dan menempati petak lokasi yang bersangkutan. Setiap petak dapat mencirikan tiga ukuran dasar yaitu jenis kegiatan yang terjadi, intensitas penggunaan, dan hubungan antar guna lahan. b. Penduduk

Penduduk merupakan faktor utama yang mempengaruhi masalah transportasi. Dalam semua lingkup perencanaan, penduduk tidak dapat diabaikan (Warpani,1990). Pelaku utama pergerakan di jalan adalah manusia, karena itulah pengetahuan akan tingkah laku dan perkembangan penduduk merupakan bagian pokok dalam proses perencanaan transportasi.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Aktivitas manusia sering kali dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonominya, sehingga pergerakan manusia juga dipengaruhi oleh sosial ekonominya. Pekerjaan, penghasilan, dan kepemilikan kendaraan seseorang akan mempengaruhi jumlah perjalanan yang dilakukan, jalur perjalanan yang digunakan, waktu perjalanan, dan jenis kendaraan yang digunakan.

2.5 Moda Transportasi

Definisi dari moda adalah jenis-jenis sarana yang tersedia untuk melakukan perjalanan. Pemakai jalan adalah semua angkutan baik yang berupa kenderaan bermotor maupun tidak bermotor serta pejalan kaki yang sedang menggunakan jalan. Sedang perjalanan adalah pergerakan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Moda transportasi terbagi atas tiga jenis moda, yaitu:

a. Transportasi darat: kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang ditarik oleh hewan (kuda, sapi, kerbau) atau manusia. Moda transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor:

1. Jenis dan spesifikasi kenderaan. 2. Jarak perjalanan.

3. Tujuan perjalanan 4. Ketersediaan moda.

5. Ukuran kota dan kerapatan permukiman. 6. Faktor sosial-ekonomi.

b. Transportasi air (sungai, danau, laut): kapal, tongkang, perahu, rakit.

c. Transportasi udara: pesawat terbang dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat ditempuh dengan moda darat atau laut, disamping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus serta paraktis bebas hambatan.

Menurut Tamin (2000), pemilihan moda sangat sulit dimodelkan, walaupun hanya dua buah moda yang akan digunakan (pribadi atau umum). Hal tersebut

disebabkan karena banyak faktor yang sulit dikuantifikasi misalnya kenyamanan, keamanan, keandalan, atau ketersediaan mobil pada saat diperlukan. Faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan moda ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: a. Ciri pengguna jalan beberapa faktor berikut ini diyakini akan sangat mempengaruhi

pemilihan moda, yaitu:

1. Ketersediaan atau pemilikan kendaraan pribadi, 2. Pemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM),

3. Struktur rumah tangga (pasangan muda, keluarga, pensiun, bujangan, dan lain-lain).

b. Ciri pergerakan; pemilihan moda juga sangat dipengaruhi oleh: 1. Tujuan pergerakan,

2. Waktu terjadinya pergerakan, 3. Jarak perjalanan.

c. Ciri fasilitas moda transportasi; hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

Faktor kuantitatif seperti: 1. Waktu perjalanan,

2. Biaya transportasi (tarif, biaya bahan bakar, dan lain-lain), 3. Ketersediaan ruang dan tarif parkir.

Faktor kedua bersifat kualitatif yang relatif lebih sulit menghitungnya, meliputi: 1. Kenyamanan dan keamanan,

2. Keandalan dan keteraturan dan lain-lain,

3. Ciri kota atau zona beberapa ciri yang dapat mempengaruhi pemilihan moda adalah jarak dari pusat kota dan kepadatan penduduk.

Pada tahap ketiga dari perencanaan transportasi ini sering ditemui berbagai kendala/hambatan berupa sulit dan rumitnya memodelkan realita yang terjadi di dunia nyata sebagai akibat dari sulitnya peneliti untuk membaca perilaku orang banyak, terutama masyarakat pengguna jasa transportasi dan pihak lain didunia nyata tersebut banyak tersedia bentuk-bentuk pelayanan transportasi baik dari segi jarak geografis, teknis, ukuran, kecepatan, ekonomis dan lainnya yang kesemuanya menawarkan karakteristik layanan yang tidak sama antara satu moda dengan yang lainnya sehingga timbulah masalah pada para peneliti/perencana transportasi berupa kesulitan untuk memodelkannya, menganalisanya serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi. (Miro, 2004). Dari sisi moda transportasi yang ada, baik transportasi darat, laut maupun udara, masyarakat tampaknya lebih banyak menggunakan moda transportasi darat. Hal ini dimungkinkan karena angkutan darat lebih banyak aksesibilitasnya didaerah maupun dikota.

2.6 Konsep Perencanaan Transportasi

Konsep perencanaan transportasi yang popular saat ini yaitu model perencanaan transportasi empat tahap (Tamin, 2000). Model perencanaan ini merupakan gabungan dari beberapa seri sub model yang masing-masing harus dilakukan secara terpisah dan berurutan. Sub model tersebut adalah:

2.6.1 Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai dengan sistem jaringan transportasi. Aksesibilitas merupakan konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Jadi tata guna lahan yang berbeda akan mempunyai aksesibilitas yang berbeda pula, karena aktivitas tata guna lahan tersebut tersebar secara tidak merata (heterogen). Beberapa jenis tata guna lahan mungkin tersebar secara meluas (perumahan) dan jenis lainnya mungkin berkelompok (pusat perbelanjaan). Aksesibilitas pada saat ini lebih tepat dinyatakan dengan jarak tempuh. Bangkitan pergerakan dan tarikan pergerakan. Bangkitan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah yang tertarik ke suatu zona atau tata guna lahan.

Menurut Magribi bahwa aksesibilitas adalah ukuran kemudahan yang meliputi (waktu, biaya, dan usaha) dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dari sebuah sistem Magribi (1999). Salah satu variabel yang dapat dinyatakan apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau rendah dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. Semakin banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin mudah aksesibilitas

yang didapat begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat aksesibilitas yang didapat maka semakin sulit daerah itu dijangkau dari daerah lainnya (Bintarto, 1982)

2.6.2 Tujuan pergerakan

Tujuan pergerakan adalah tempat dari dan kemana orang akan melakukan pergerakan. Tujuan orang melakukan pergerakan diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Berdasarkan tujuan pergerakan, untuk pergerakan berbasis rumah tangga terdapat

lima kategori yang sering dilakukan, yaitu pergerakan ke tempat kerja, ke sekolah atau universitas (pendidikan), ke tempat belanja, untuk kepentingan sosial dan rekreasi, untuk keperluan lain-lain. Dua tujuan pergerakan pertama (bekerja dan pendidikan) merupakan tujuan pergerakan utama yang menjadi keharusan untuk dilakukan sehari-hari, sedangkan untuk tujuan lainnya bersifat pilihan dan tidak rutin dilakukan.

2. Berdasarkan waktu, dibedakan menjadi dua, yaitu pergerakan pada jam sibuk (pagi dan sore) dan pergerakan pada jam tidak sibuk.

3. Berdasarkan jenis orang, biasanya dibedakan berdasarkan tingkat pendapatan, kepemilikan kendaraan, ukuran dan struktur rumah tangga.

Klasifikasi pergerakan terdiri dari (Willumsen, 1990): a. Maksud Perjalanan

Dalam kasus perjalanan Home-Based, terdapat lima kategori tujuan pergerakan, yaitu pergerakan kerja, pergerakan sekolah, pergerakan belanja, pergerakan sosial dan rekreasi, serta pergerakan lainnya

b. Karakteristik Orang

Klasifikasi lainnya adalah prilaku perjalanan individu. Prilaku ini dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan ekonomi. Kategori yang digunakan adalah tingkat pendapatan, pemilikan mobil, ukuran rumah tangga (jumlah anggota keluarga).

2.6.3 Sebaran pergerakan

Sebaran pergerakan merupakan hasil bangkitan lalulintas oleh suatu daerah atau zona yang kemudian disalurkan ke daerah atau zona yang lain. Tujuan utama sebaran pergerakan yaitu untuk mendapatkan gambaran bagaimana seluruh pergerakan yang berasal dari zona asal akan terbagi ke semua zona tujuan. Pola sebaran pergerakan ini dipengaruhi oleh pemisahan ruang yang berupa jarak antara dua buah tata guna lahan yang berpengaruh pada tingkat aksesibilitas dan intensitas tata guna lahan yang berupa aktivitas yang akan berpengaruh pada arus pergerakan dan menyebabkan terjadinya interaksi antar daerah.

2.6.4 Pemilihan moda

Jika interaksi terjadi antara dua tata guna lahan di suatu kota, seseorang akan memutuskan bagaimana interaksi tersebut harus dilakukan. Dalam kebanyakan kasus, pilihan pertama adalah dengan menggunakan telepon atau pos, karena hal ini akan dapat menghindari terjadinya perjalanan. Akan tetapi, sering interaksi mengharuskan terjadinya perjalanan. Dalam kasus ini, keputusan harus ditentukan pemilihan moda. Secara sederhana moda berkaitan dengan jenis sarana transportasi yang digunakan. Pilihan pertama biasanya jalan kaki atau menggunakan kendaraan. Jika menggunakan

kendaran pilihannya adalah kendaraan pribadi (sepeda, sepeda motor, mobil) atau angkutan umum (becak, mini bus, bus, kereta api, dan lain-lain).

Faktor yang mempengaruhi pemilihan moda dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Ciri pengguna jalan, yaitu ketersediaan atau kepemilikan kendaran pribadi, pemilikan SIM, struktur rumah tangga, pendapatan, dan lain sebagainya.

2. Ciri pergerakan, yaitu tujuan pergerakan, waktu terjadinya pergerakan, jarak tempuh perjalanan.

3. Ciri fasilitas moda transportasi, yaitu waktu perjalanan, biaya transportasi (tarif, biaya bahan bakar), ketersediaan ruang dan tarif parkir.

Dalam beberapa kasus, mungkin terdapat sedikit pilihan atau tidak ada pilihan sama sekali. Orang berpenghasilan rendah mungkin tidak mampu membeli sepeda atau membayar biaya transportasi, sehingga mereka memilih berjalan kaki. Sementara itu, keluarga berpenghasilan kecil yang tidak mempunyai mobil atau sepeda motor, biasanya menggunakan jasa angkutan umum. Seandainya keluarga tersebut mempunyai sepeda, jika harus bepergian jauh tentu akan menggunakan jasa angkutan umum. Orang yang hanya mempunyai satu pilihan moda saja disebut captive terhadap moda tersebut. Jika terdapat lebih dari satu moda, biasanya memilih rute terpendek, tercepat, termurah, atau kombinasi dari ketiganya. Faktor lain yang mempengaruhi pemilihan moda adalah kenyamanan dan keselamatan dalam perjalanan.

2.6.5 Pemilihan rute

Semua yang telah diterapkan dalam pemilihan moda juga dapat digunakan untuk pemilihan rute. Untuk angkutan umum, rute ditentukan berdasarkan jenis moda transportasi (bus dan kereta api mempunyai rute yang tetap). Dalam kasus ini pemilihan moda dan rute ditentukan bersama-sama. Untuk kendaraan pribadi, diasumsikan orang akan memilih moda transportasinya dulu baru kemudian memilih rutenya. Seperti pemilihan moda, pemilihan rute tergantung pada alternatif terpendek, tercepat, dan termurah. Diasumsikam bahwa pemakai jalan mempunyai informasi yang cukup (misalnya tentang kemacetan lalulintas), sehingga mereka dapat menentukan rute yang terbaik. Pemilihan rute dilakukan agar beban jalan dapat seimbang, sehingga kapasitas jalan akan terpakai secara optimal, yang pada akhirnya akan memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna jalan itu sendiri.

2.7 Perilaku Perjalanan Penduduk

Perjalanan merupakan pergerakan/perjalanan satu arah dari zona asal ke zona tujuan dengan maksud tertentu. Dimana asal merupakan zona yang menghasilkan perilaku kegiatan, sedangkan tujuan adalah zona yang menarik pelaku melakukan kegiatan. Kebanyakan orang memerlukan perjalanan untuk mencapai tempat–tempat tujuan bekerja, bersekolah atau ke tempat–tempat pendidikan yang lain, berbelanja, ke tempat–tempat pelayanan, mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial dan bersantai di luar rumah, serta banyak tujuan yang lain. (Sholekan M 2006)

2.7.1 Jenis-Jenis Perjalanan

Beberapa definisi yang dapat membantu dalam menjelaskan jenis-jenis perjalanan adalah (Willumsen, 1990:114):

a. Perjalanan didefinisikan sebagai suatu perjalanan satu arah dari titik asal ke titik tujuan. Biasanya diprioritaskan pada perjalanan yang menggunakan moda kendaraan bermotor.

b. Perjalanan Home-Based, yaitu perjalanan yang menunjukkan bahwa rumah dan pembuat perjalanan merupakan asal dan tujuan dari perjalanan.

c. Perjalanan Non Home-Based, yaitu suatu perjalanan yang menunjukkan bahwa salah satu tujuan dari perjalanan bukanlah rumah pelaku perjalanan.

d. Produksi perjalanan (Trip Production), merupakan perjalanan yang didefinisikan sebagai awal dan akhir dari sebuah perjalanan Home-Based atau sebagai awal dari sebuah perjalanan Non Home-Based.

e. Tarikan perjalanan (Trip Attraction), perjalanan ini didefinisikan sebagai perjalanan yang tidak berakhir di rumah bagi perjalanan yang bersifat Home-Based atau sebagai tujuan dari suatu perjalanan Non Home-Home-Based.

f. Bangkitan perjalanan (Trip Generation), didefinisikan sebagai total jumlah perjalanan yang ditimbulkan oleh rumah tangga dalam suatu zona, baik Home Based maupun Non Home-Based.

2.7.2 Bangkitan Perjalanan

Penelaahan bangkitan perjalanan merupakan hal yang penting dalam proses perencanaan perangkutan, karena dengan mengetahui bangkitan perjalanan, maka jumlah perjalanan tiap trip zona pada masa yang akan datang dapat diperkirakan. Bangkitan perjalanan adalah banyaknya perjalanan yang ditimbulkan oleh suatu zona atau daerah per satuan waktu. Waktu perjalanan bergantung pada kegiatan kota, karena penyebab perjalanan adalah adanya kebutuhan manusia untuk melakukan kegiatan dan mengangkut barang kebutuhannya.

Setiap suatu kegiatan pergerakan mempunyai zona asal dan tujuan, dimana asal merupakan zona yang menghasilkan perilaku pergerakan, sedangkan tujuan adalah zona yang menarik pelaku kelakukan kegiatan. Jadi terdapat dua pembangkit perjalanan (Willumsen, 1990), yaitu

1. Trip Production = jumlah perjalanan yang dihasilkan suatu zona 2. Trip Attraction = jumlah perjalanan yang ditarik oleh suatu zona .

Trip Production Trip Attraction Sumber: Willumsen, 1990

Gambar 2.2 Trip Production Dan Trip Attraction

Trip production digunakan untuk menyatakan bangkitan perjalanan zona perumahan, dan trip production digunakan untuk menyatakan bangkitan perjalanan pada saat sekarang, sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi di masa mendatang. Hal utama dalam masalah perjalanan adalah adanya hubungan antara tempat asal dan tujuan, yang memperlihatkan adanya lintasan, alat angkut (kendaraan) dan kecepatan. Pola perjalanan di daerah perkotaan dipengaruhi oleh tata letak pusat–pusat kegiatan di perkotaan (pemukiman, perbelanjaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan lain–lain).

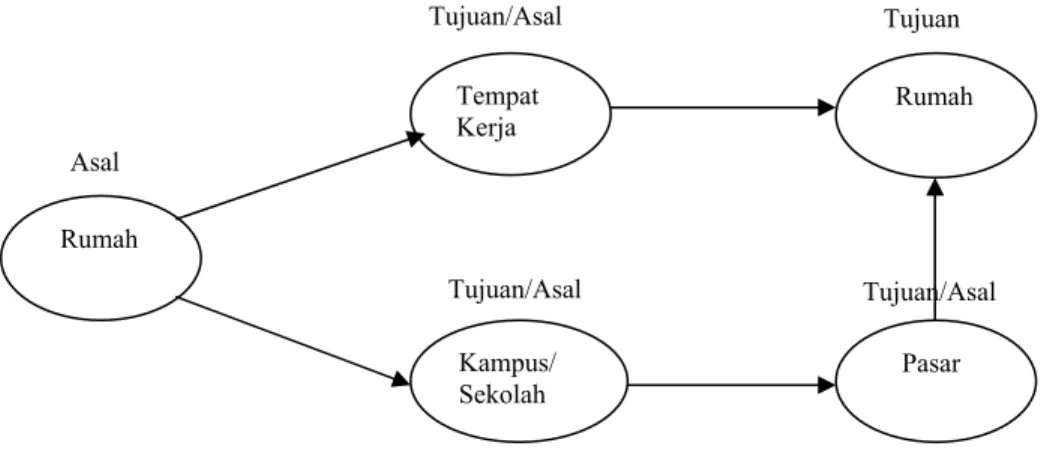

Perjalanan berbasiskan rumah merupakan perjalanan yang salah satu atau kedua zonanya (asal dan tujuan) adalah rumah. Bisa juga merupakan sebuah pergerakan yang diawali dari rumah dan diakhiri di rumah atau salah satunya diawali dari rumah dan diakhiri di zona yang tidak ada sangkut pautnya dengan rumah (Miro, 2004). Perjalanan seperti ini dapat dilukiskan pada gambar 2.1.

Sumber: Miro, 2004

Gambar 2.3 Perjalanan Berbasis Rumah Asal Tujuan/Asal Tujuan/Asal Tujuan/Asal Tujuan Rumah Tempat Kerja Kampus/ Sekolah Pasar Rumah

Perjalanan yang ditinjau pada penelitian ini adalah pergerakan orang yang dilakukan dari rumah (asal) ke luar kawasan penelitian (tujuan), misalnya: perjalanan dari rumah ke kantor, dari rumah ke pasar, dan lain-lain. Sehingga satu kali perjalanan adalah satu kali pergerakan yang dilakukan seseorang dari rumah hingga sampai ke tujuan.

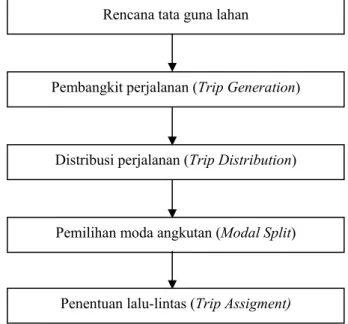

Dalam merencanakan perjalanan di perkotaan ada empat tahapan yang telah ditentukan seperti pada gambar 2.2. Tahapan pertama dalam merencanakan perjalanan di perkotaan adalah perencanaan pola tata guna lahan untuk tahun-tahun mendatang dimana perjalanan tadi harus direncanakan. Pola tata guna lahan menggambarkan pengaturan kegiatan manusia yang diterangkan melalui jumlah setiap kegiatan daerah yang lebih kecil yang disebut zona.

Sumber: Morlok ,1991

Gambar 2.4 Proses Perencanaan Perjalanan di Perkotaan Rencana tata guna lahan

Pembangkit perjalanan (Trip Generation)

Distribusi perjalanan (Trip Distribution)

Pemilihan moda angkutan (Modal Split)

1. Tahap pertama adalah peramalan pola tata guna lahan untuk masa mendatang, yang menggambarkan kegiatan manusia melalui jumlah setiap kegiatan pada daerah yang lebih kecil yang disebut zona.

2. Dengan dasar tersebut perjalanan yang berasal dan menuju ke setiap zona akan diperkirakan, dimana cara ini disebut analisis pembangkit perjalanan (Trip Generation).

3. Kemudian tempat asal perjalanan dikaitkan dengan dengan beberapa tempat tujuan yang berbeda-beda, yang biasa disebut distribusi perjalanan (Trip Distribution). 4. Apabila tempat asal dan tujuan diketahui, maka berbagai moda alternatif dapat

diperbandingkan untuk menentukan kemungkinan moda perjalanan (Modal Split) serta memilih rute tertentu yang akan digunakan, yang disebut penentuan lalu lintas (Trip Assigment).

Zona merupakan bagian yang lebih kecil dari suatu wilayah. Pada umumnya zona mempunyai luas antara 0,25 sampai 2 mil kuadrat, dan sering berbentuk bujur sangkar atau persegi walaupun tidak sedikit bentuk zona yang mengikuti batas-batas alamiah seperti sungai dan sebagainya. Pengukuran kegiatan dalam zona meliputi jumlah manusia yang bermukim di kawasan tersebut, jumlah pekerja untuk masing-masing kawasan industri, dan sebagainya. Berdasarkan hal ini maka perjalanan yang berasal dari dan menuju ke setiap zona akan diperkirakan, dimana cara ini disebut analisis bangkitan lalu lintas atau pembangkit perjalanan. Kemudian tempat asal perjalanan dikaitkan dengan beberapa tempat tujuan yang memungkinkan, yang

menghasilkan tujuan perjalanan yang berbeda-beda, yang biasanya disebut distribusi perjalanan.

Apabila tempat asal dan tempat tujuan perjalanan diketahui, maka berbagai moda alternatif dapat diperbandingkan untuk menentukan kemungkinan moda transportasi yang akan dipakai, ini disebut tahap pemilihan moda. Akhirnya setelah moda perjalanan ditentukan, rute tertentu yang akan digunakan dapat dipilih, disebut penentuan lalu-lintas.

Masyarakat di pinggiran kota lebih cenderung menggunakan moda kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil pribadi untuk menuju lokasi kegiatan yang lebih terkonsentrasi di pusat kota, sedangkan angkutan umum bermotor seperti bus, oplet dan taxi tidak menjadi pilihan alternatif, dimana salah satunya disebabkan oleh belum memadainya tingkat pelayanan angkutan umum di pinggiran kota untuk menuju pusat kota jika dibandingkan dengan di pusat kota, sehingga gejala ini menjadikan angkutan umum seolah-olah disediakan hanya bagi warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi (captive people).

Selain 4 tahapan permodelan diatas (Trip Generation, Trip Distribution, Modal Split, Trip Assigment) untuk mengidentifikasi perilaku permintaan terhadap jasa transportasi, maka dapat dilakukan dengan permodelan disagregat dan agregat. Model disagregat merupakan fungsi permintaan untuk memperkirakan respon konsumen yang berbeda untuk memilih berbagai tingkat pelayanan transportasi. Aplikasi model ini dalam menjelaskan perilaku individu konsumen sangat tergantung

pada tujuan, ketersediaan sumber daya, teknologi, dan kondisi ekonomi Dengan demikian, dalam menentukan pemilihan moda maka variabel yang diperhatikan adalah tingkat layanan moda (waktu tempuh, cost), jarak, kondisi ekonomis (Manheim, 1979:91).

Pengguna potensial sistem transportasi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria yang berbeda-beda. Mereka termasuk satu kelompok dengan preferensi dan karakteristik sangat mirip serta mempunyai respon yang sama terhadap perubahan dalam transport, sementara pada saat yang bersamaan tiap kelompok tersebut mempunyai perbedaan satu sama lain (Manheim. 1979:114).

Pembentukan segmen/kelompok penumpang/orang dalam transportasi dapat diklasifikasikan berdasarkan pendapatan, jumlah mobil per keluarga, ukuran rumah tangga (jumlah anggota keluarga), stage in family life cycle, kondisi geografi (apakah pinggir jalan tol, pinggir jalan arteri, dsb), serta tujuan perjalanan (Manheim, 1979:115).

2.8 Urban Sprawl (Perluasan Kawasan Perkotaan)

Pertambahan penduduk dalam suatu wilayah perkotaan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan ruang. Kota sebagai perwujudan geografis selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dua faktor utama yang sangat berperan adalah faktor penduduk (demografis) dan aspek-aspek kependudukan (Yunus, 1987). Aspek kependudukan seperti aspek politik, sosial, ekonomi, dan teknologi juga selalu mengalami perubahan. Kuantitas dan kualitas kegiatannya selalu meningkat sejalan

dengan pertambahan penduduk perkotaan, sehingga ruang sebagai wadah kegiatan tersebut selalu meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk perkotaan, sehingga ruang sebagai wadah kegiatan tersebut selalu mengalami peningkatan.

Untuk kota yang sudah padat bangunannya, semakin berkembangnya penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan segala aspek kehidupannya, yang berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan kota tidak lagi dapat menampung kegiatan penduduk. Oleh karena wilayah kota secara administratif terbatas, maka harus mengalihkan perhatiannya ke daerah pinggiran kota. Selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya proses densifikasi permukiman di daerah pinggiran kota dengan berbagai dampaknya.

Akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan kota adalah adanya kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi kekotaan ke daerah pinggiran kota (urban

fringe) yang disebut dengan proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah

luar (urban sprawl). Akibat selanjutnya di daerah pinggiran kota akan mengalami proses transformasi spasial berupa proses densifikasi permukiman dan transformasi sosial ekonomi sebagai dampak lebih lanjut dari proses transformasi spasial. Proses densifikasi permukiman yang terjadi di daerah pinggiran kota merupakan realisasi dari meningkatnya kebutuhan akan ruang di daerah perkotaan.

2.9 Urban Fringe (Pinggiran Kota)

Daerah pinggiran kota (urban fringe) sebagai suatu wilayah peluberan kegiatan perkembangan kota telah menjadi perhatian banyak ahli di berbagai bidang

ilmu seperti geografi, sosial, dan perkotaan sejak tahun 1930 an saat pertama kali istilah urban fringe dikemukakan dalam literatur. Besarnya perhatian tersebut terutama tertuju pada berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh proses ekspansi kota ke wilayah pinggiran yang berakibat pada perubahan fisikal misal perubahan tata guna lahan, demografi, keseimbangan ekologis serta kondisi sosial ekonomi (Subroto, dkk, 1997).

Pokok persoalan yang terdapat di daerah urban fringe pada dasarnya dipicu oleh proses transformasi spasial dan sosial akibat perkembangan daerah urban yang sangat intensif. Dari kecenderungan di atas maka salah satu arah perkembangan kota yang perlu dicermati adalah perkembangan spasial yang berdampak pada perkembangan sosial ekonomi penduduk pinggian kota.

Salah satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut fenomena daerah pinggiran kota dan proses perubahan spasial dan sosial ekonomi di daerah ini. Daerah pinggiran kota (urban fringe) didefinisikan sebagai daerah pinggiran kota yang berada dalam proses transisi dari daerah perdesaan menjadi perkotaan. Sebagai daerah transisi, daerah ini berada dalam tekanan kegiatan-kegiatan perkotaan yang meningkat yang berdampak pada perubahan fisikal termasuk konversi lahan pertanian dan non pertanian dengan berbagai dampaknya.

Menurut Howard pada akhir abad ke 19, diantara daerah perkotaan, daerah perdesaan, dan daerah pinggiran kota, ternyata daerah pinggiran kota memberikan peluang paling besar untuk usaha-usaha produktif maupun peluang paling

menyenangkan untuk bertempat tinggal. Manusia sebagai penghuni daerah pinggiran kota selalu mengadakan adaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi dan aktivitas ini mencerminkan dan juga mengakibatkan adanya perubahan sosial, ekonomi, kultural, dan lain-lain (Daldjoeni, 1987).

Perluasan kota dan masuknya penduduk kota ke daerah pinggiran telah banyak mengubah tata guna lahan di daerah pinggiran terutama yang langsung berbatasan dengan kota. Banyak daerah hijau yang telah berubah menjadi permukiman dan bangunan lainnya (Bintatro, 1983). Hal ini menyebabkan terjadinya proses densifikasi permukiman di daerah pinggiran kota

Teori lain adalah Hammond (dalam Daldjoeni, 1987) mengemukakan beberapa alasan tumbuhnya daerah pinggiran kota diantaranya:

a. Adanya peningkatan pelayanan transportasi kota, memudahkan orang bertempat tinggal pada jarak yang jauh dari tempat tinggalnya.

b. Berpindahnya sebagian penduduk dari bagian pusat kota ke bagian tepi-tepinya, dan masuknya penduduk baru yang berasal dari perdesaan.

c. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat.

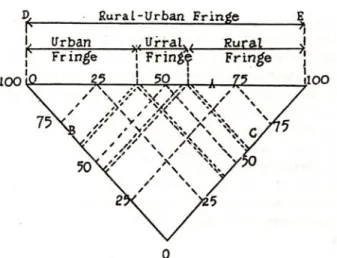

Yunus (2004) mengemukan teori urban fringe dengan mengemukakan model segitiga penggunaan lahan desa-kota yang merupakan peguatan dari teori Pryor (dalam Yunus 2004). Adanya zona yang terdapat diantara urban fringe dan rural

fringe yaitu urral fringe. Urban area adalah daerah yang 100 % penggunaan

built up area sampai ke jarak 40 % dari daerah real urban dan real rural. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut.

Sumber: Yunus, 2004

Gambar 2.5 Model segitiuga penggunaan lahan Desa-Kota

2.10 Hubungan Transportasi dengan Perkembangan Wilayah Perbatasan

Suatu wilayah tertentu bergantung pada wilayah lain. Demikian juga wilayah lain memiliki ketergantungan pada wilayah tertentu. Diantara wilayah-wilayah tersebut, terdapat wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kelebihan dibanding yang lain sehingga wilayah tersebut memiliki beberapa fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius yang lebih luas, sehingga penduduk pada radius tertentu akan mendatangi wilayah tersebut untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan.

Morlock (1988) mengemukakan bahwa akibat adanya perbedaan tingkat pemilikan sumberdaya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam mendukung kebutuhan penduduk suatu wilayah menyebabkan terjadinya pertukaran barang, orang

Keterangan:

A: Persentase jarak urban ke rural B. Persentase Urban Land use C. Persentase Rural Land Use D. Batas dari Built up Urban Area E. Batas dari Solely Rural Area/land

dan jasa antar wilayah. Pertukaran ini diawali dengan proses penawaran dan permintaan. Sebagai alat bantu proses penawaran dan permintaan yang perlu dihantarkan menuju wilayah lain diperlukan sarana transportasi. Sarana transportasi yang memungkinkan untuk membantu mobilitas berupa angkutan umum.

Hurst. E (1974) mengemukakan bahwa interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Transportasi merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, sistem transportasi dikembangkan untuk menghubungkan dua lokasi guna lahan yang mungkin berbeda. Transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih meningkat.

Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar. Keterisolasian merupakan masalah pertama yang harus ditangani. Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan mentiadakan jarak diantara keduanya. Jarak tersebut dapat dinyatakan sebagai jarak waktu maupun jarak geografis. Jarak waktu timbul karena barang yang dihasilkan hari ini mungkin belum dipergunakan sampai besok. Jarak atau kesenjangan ini dijembatani melalui proses penggudangan dengan teknik tertentu untuk mencegah kerusakan barang yang bersangkutan.

Perbedaan sumberdaya yang ada di suatu daerah dengan daerah lain mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam proses mobilitas inilah transportasi memiliki peranan yang penting untuk memudahkan dan memperlancar proses mobilitas tersebut. Proses mobilitas ini tidak hanya sebatas oleh manusia saja, tetapi juga barang dan jasa. Dengan demikian nantinya interaksi antar daerah akan lebih mudah dan dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah. Ully, 2002 mengungkapkan ada tiga syarat untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu:

1. Complementarity atau ketergantungan karena adanya perbedaan demand dan

supply antar daerah.

2. Intervening opportunity atau tingkat peluang atau daya tarik untuk dipilih menjadi daerah tujuan perjalanan.

3. Transferability atau tingkat peluang untk diangkut atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang dipengaruhi oleh jarak yang dicerminkan dengan ukuran waktu dan atau biaya.

Di jaman yang serba canggih ini masih ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan peralatan tradisional yang sebenarnya sudah tidak layak lagi. Sistem transportasi perdesaan memang jauh ketinggalan dibanding dengan transportasi perkotaan. Transportasi perkotaan sudah jauh melesat mengikuti perkembangan jaman, bahkan sebagian sudah memanfaatkan teknologi canggih dalam pengoperasiannya. Sementara itu sebagian besar masyarakat perdesaan masih

menggunakan tansportasi konvensional seperti gerobag, pedati, sepeda sebagai transportasi darat, di samping sampan, perahu, dan rakit sebagai transportasi air.

Kesenjangan ini merupakan salah satu dampak dari belum meratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya akses yang dilakukan oleh masyarakat perdesaan menjadi lamban. Produksi pertanian yang diharapkan meningkat menjadi terhambat lantaran sarana transportasi yang sangat minim, dan stagnasi dalam bersosialisasi dengan dunia luar pun tidak dapat dihindari. Pembangunan perdesaanpun menjadi kian lambat dan terhambat hanya karena minimnya sarana transportasi yang ada (Margaretta, 2000). Transportasi sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia, baik keuntungan secara langsung maupun keuntungan secara tidak langsung. Keuntungan secara langsung yaitu penduduk dengan mudah mendapat pelayanan dari fasilitas-fasilitas yang disediakan di tempat lain sehingga kebutuhannya terpenuhi. Keuntungan secara tidak langsung yaitu penduduk dapat menghemat biaya dan waktu karena dengan menggunakan moda transportasi maka pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan. Dari sisi ekonomi, transportasi dapat meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu serta biaya.

Dari sisi sosial dan budaya juga dipengaruhi oleh keberadaan transportasi, misalnya di daerah terpencil yang sulit dijangkau, umumnya terdapat masyarakat yang tingkat intelektualnya rendah karena informasi dan teknologi sulit masuk ke daerah tersebut. Akibatnya pola kehidupan masyarakatpun cenderung tradisional dan tertinggal dari daerah-daerah lain yang sifatnya lebih terbuka karena adanya

transportasi. Dengan adanya transportasi dapat membuka jalan komunikasi antar daerah sehingga terjadi aliran barang, jasa, manusia, dan ide-ide sebagai modal bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang.

Transportasi dapat menjadi fasilitator bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang karena transportasi meningkatkan aksesibilitas suatu daerah. Aksesibilitas sering dikaitkan dengan letak strategis suatu tempat yang merupakan faktor penentu untuk kegiatan ekonomi. Apabila suatu daerah mempunyai aksesibilitas yang baik maka akan merangsang investasi. Transportasi sering dikaitkan dengan aksesibilitas suatu wilayah. Dalam pembangunan perdesaan keberadaan prasarana dan sarana transportasi tidak dapat diabaikan dalam suatu rangkaian program pembangunan. Terjadinya proses produksi yang efisien, selalu didukung oleh sistem transportasi yang baik, investasi dan teknologi yang memadai sehingga tercipta pasar dan nilai.

Pemusatan atau penyebaran hasil berbagai industri dapat terjadi dengan kondisi aksesibilitas yang tinggi pada suatu daerah. Transportasi yang lancar akan membantu terwujudnya kondisi tersebut. Perkembangan suatu wilayah dapat diidentifikasi dari tingkat aksesibilitasnya. Aksesibilitas yang tinggi di suatu daerah dicirikan dengan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Agar perencanaan aksesibilitas berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal maka dapat dipakai pedoman antara lain:

1. Perencanaan tersebut diintegrasikan dengan mempertimbangkan semua aspek kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan hidup sehari-hari, ekonomi, maupun kebutuhan sosial.

2. Perencanaan tersebut berdasarkan pada sistem pengumpulan data yang cermat 3. Menggunakan rumah tangga sebagai fokus dalam proses perencanaan

4. Mengembangkan seperangkat set informasi yang komprehensif pada semua aspek infrastruktur perdesaan

5. Mengidentifikasi intervensi-intervensi antara perbaikan sistem transportasi lokal (jalan dan pelayanan transportasi lokal) dan untuk lokasi pelayanan yang paling cocok

6. Perencanaan tersebut mudah diaplikasikan

7. Perencanaan tersebut murni menggunakan perencanaan pendekatan bottom-up.

2.11 Pola Penggunaan Lahan

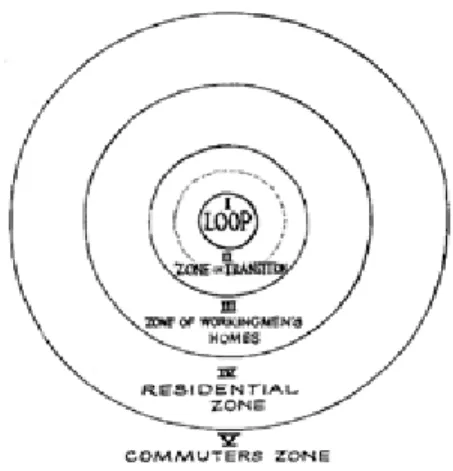

Terdapat banyak pendekatan yang berhubungan dengan pola penggunaan lahan. Pola penggunaan lahan yang dianggap sebagai suatu produk dan hubungan produk terhadap elemen-elemen wilayah kotanya salah satunya adalah teori konsentris. Teori konsentris yang dikemukakan oleh Burgess (1925) dengan mengamati Kota Chicago ternyata berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan pola penggunaan lahan yang konsentris. Menurut Burgess, kota terdiri dari zona-zona yang konsentris dan setiap zona akan menggambarkan tipe penggunaan lahan yang berbeda

Sumber: Nina, B., 2007

Gambar 2.6. Model Zona Konsentris Burgess

Selain teori konsentris yang dikemukan Burgess ( 1925) juga dikenal teori Sektoral yang dikemukakan oleh Homer Hoyt (1939). Teori ini merupakan pengembangan dari Teori Burgess (1925) dimana pola kota membentuk kecenderungan dalam beberapa keruangannya. Kecenderungan ini terlihat pada perletakkan sektor di lokasi high quality areas (daerah yang berkualitas tinggi) dimana sebagian penduduk memilih bermukim ditempat yang dianggap nyaman. Nyaman dimaksud adalah mencakup kualitas lingkungannya, kemudahan terhadap fasilitas, aman, bebas polusi dan lain-lain.

Sumber: Yunus (2005)

Gambar 2.7 Model Teori Sektor (Homer Hoyt)

Keterangan:

Zona I : Daerah pusat kegiatan (CBD) Zona II : Zona peralihan

Zona III : Zona perumahan para pekerja Zona IV : Zona pemukiman yang lebih baik Zona V : Zona para penglaju

Keterangan:

1. Daerah Pusat Kegiatan (CBD)

2. Zone Of wholesale light manufacturing 3. Zona pemukiman kelas rendah

4. Zona pemukiman kelas menengah 5. Zona pemukiman kelas tinggi

Model Teori Sektoral Hoyt (1939) dalam beberapa hal masih menganut konsep konsentris (gambar 2.2). Jalur transportasi mempunyai peranan yang penting dalam pembentukkan pola struktur kotanya.

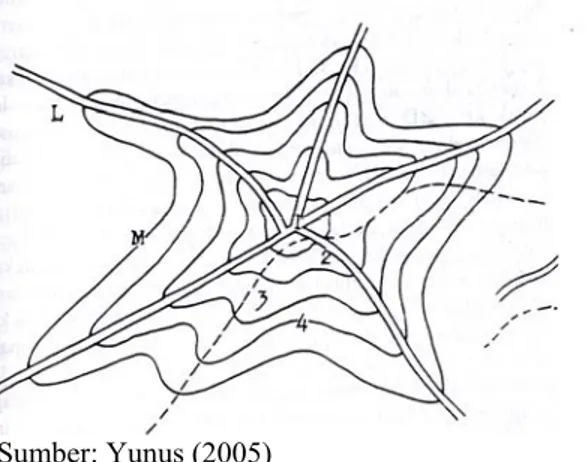

Teori yang menekankan pada peranan transportasi dalam mempengaruhi struktur keruangan kota dikemukakan oleh Babcock (1932) yang merupakan penyempurnaan dari teori konsentris. Faktor utama yang mempengaruhi mobilitas adalah sistem transportasi yang menjadi poros dalam menghubungkan CBD dan daerah bagian luarnya.

Sumber: Yunus (2005)

Gambar 2.8 Model Teori Poros (Babcock, 1932)

Selain itu struktur ruang kota juga dipengaruhi oleh kekuatan dinamis. Kekuatan dinamis yang mempengaruhi struktur keruangan kota ada dua yaitu kekuatan-kekuatan sentripugal (centrifugal force) dan kekuatan-kekuatan sentripetal (centripetal force) (Colby,1933 dalam Yunus). Kekuatan-kekuatan sentripugal adalah kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya pergerakan penduduk dan fungsi-fungsi perkotaan dari bagian dalam kota menuju kebagian luarnya. Kekuatan sentripetal adalah kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya pergerakan baik

Keterangan: 1. CBD

2. Transition Zone dan Major road 3. Low income housing = Railway 4. Middle income housing

penduduk maupun fungsi-fungsi yang berasal dari bagian luar menuju bagian dalam perkotaan

Kalau ditinjau dari teori konsektral (Griffin dan Ford,1980 dalam Yunus) mengatakan struktur ruang kota di Amerika Latin disebutkan bahwa daerah pusat kota atau CBD merupakan tempat utama dari perdagangan, hiburan dan lapangan pekerjaan. Pada daerah-daerah yang berbatasan dengan daerah pusat kota atau CBD yang semula pedesaan telah berubah menjadi pusat ekonomi antara lain pasar, daerah pertokoan dan sebagian lain dipergunakan untuk tempat tinggal sementara para pendatang baru.

Dalam model Griffin,Ford kombinasi unsur-unsur tradisional dan moderen yang mengubah citra kotanya, modelnya dicirikan oleh adanya sektor pemukiman klas elite, jalur perdagangan dan zona konsentris melingkar yang menggambarkan distant decay principle mengenai kualitas pemukiman.

Jalur utama perdagangan (commercial spine) Sumber: Yunus (2005)

Gambar 2.9 Model Teori Amerika Latin (Griffin,Ford,1980)

Keterangan 1. CBD

2. Zona perdagangan

3. Sektor pemukiman klas elite 4. Zona pemukiman yang lanjut

perkembangannya (Zone of maturity) 5. Zona yang mengalami perkembangan

setempat (zone of insitu accretion ) 6. Zona yang banyak ditempati oleh pemukim

liar (zone of peripheral squatter settlements)

2.12 Hubungan antara Fasilitas Transportasi dan Perubahan Tata Guna lahan

Hubungan ini memperlihatkan bahwa setiap upaya peningkatan fasilitas transportasi akan berdampak terhadap perubahan tata guna lahan apabila tidak ada upaya pengendalian. Pengendalian ini sangat penting agar upaya peningkatan fasilitas transportasi dapat bermanfaat dan berdaya guna seoptimal mungkin.

Beberapa hal yang mempengaruhi perubahan lahan antara lain sebagai berikut: 1. Kebijaksanaan pemerintah tingkat nasional maupun daerah

2. Perubahan pendapatan keluarga

3. Perubahan preferensi keluarga dan keinginan-keinginan individual 4. Teknologi transportasi dan struktur biaya transportasi

5. Perubahan sistem transportasi

6. Tingkat pelayanan yang disediakan oleh sistem transportasi 7. Meningkatnya permintaan untuk perubahan peruntukkan lahan 8. Meningkatnya bangkitan perjalanan

9. Peningkatan harga jual lahan 10. Meningkatnya konflik lalu lintas 11. Peningkatan aksesibilitas

12. Penurunan tingkat pelayanan sistem transportasi 13. Penyediaan peningkatan sistem transportasi

Menurut Warpani (1981) dalam rangka perencanaan, khususnya perencanaan kota, perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Perencanaan kota bertujuan untuk mempersiapkan kota dalam menghadapi perkembangan dan mencegah timbulnya persoalan-persoalan kota agar dapat menjadi suatu tempat kehidupan yang layak dan nyaman. Perencanaan transportasi mempunyai sasaran untuk mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan orang atau barang bergerak dengan aman, murah, cepat, dan nyaman. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan pola transportasi, akan mengakibatkan pola lalulintas yang tidak teratur dikemudian hari. Apabila perkembangan kota dibiarkan saja, kota akan berkembang menurut arahnya masing-masing (tidak teratur). Banyak kota yang terlambat direncanakan dan berkembang sedemikian rupa pesatnya, sehingga melahirkan persoalan baru, baik secara fisik maupun sosial.

Hubungan antara transportasi dan tata guna lahan sangatlah penting, bermacam-macam pola pengembangan lahan menghasilkan bermacam-macam akan transportasi sebaliknya bentuk susunan sistem transportasi mempengaruhi pola pengembangan lahan. Hubungan yang saling mempengaruhi merupakan dasar bagi peramalan kebutuhan perjalan, yang menggunakan output dari model tata guna lahan sebagai input.

Di Indonesia pemeliharaan ruas jalan dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tergantung didaerah mana jalan tersebut berada. Dana untuk pemeliharaan didapatkan dari hasil pajak yang masyarakat yang dikumpulkan pemerintah. Kalau dibandingkan dengan Negara Amerika Serikat,

pemeliharan diterima dari hasil pajak pemakai jalan dan digunakan untuk, pembangunan dan perawatan jalan raya.

2.13 Penelitian yang Pernah Dilakukan

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya adalah:

a. Ismiyati (2008) yang melakukan penelitian di Kota Semarang bahwa perkembangan kota-kota di negara sedang berkembang termasuk negara Indonesia yang menunjukkan gejala perkembangan sprawl kearah pinggiran kota dan indikasi kota policentris (banyak pusat) yang justru membuat pola perjalanan menjadi panjang dan rata–rata perjalanan dilakukan dengan menggunakan moda pribadi.

b. Setiawan (2003) yang melakukan penelitian pemodelan pemilihan moda transportasi untuk perjalanan ke kampus di Kota Surabaya. Hasil yang didapat bahwa responden lebih memilih moda mobil pribadi dalam perjalanan menuju kampus, hal tersebut disebabkan faktor privasi, kenyamanan, dan keamanan lebih penting bagi responden. Faktor waktu memiliki sensitivitas relatif cukup besar dibandingkan faktor yang lain. Apabila perjalanan ke kampus menjadi relatif lebih lama, maka pengguna mobil pribadi mempunyai kecenderungan untuk beralih ke moda sepeda motor.

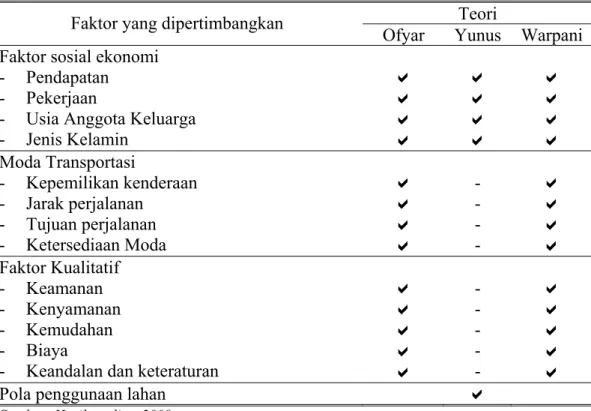

2.14 Temuan dari Studi Literatur

Dari hasil studi pustaka yang telah diuraikan diatas didapat beberapa teori yang berkaitan denga penelitian evaliuasi perilaku perjalanan penduduk dengan pilihan moda transportasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Temuan Dari Beberapa Teori Teori Faktor yang dipertimbangkan

Ofyar Yunus Warpani Faktor sosial ekonomi

- Pendapatan - Pekerjaan

- Usia Anggota Keluarga - Jenis Kelamin

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Moda Transportasi - Kepemilikan kenderaan - Jarak perjalanan - Tujuan perjalanan - Ketersediaan ModaD

D

D

D

- - - -D

D

D

D

Faktor Kualitatif - Keamanan - Kenyamanan - Kemudahan - Biaya- Keandalan dan keteraturan

D

D

D

D

D

- - - - -D

D

D

D

D

Pola penggunaan lahan