LAPORAN KASUS LAPORAN KASUS

LAKI-LAKI USIA 36 TAHUN DENGAN TINDAKAN PRIMARY PCI LAKI-LAKI USIA 36 TAHUN DENGAN TINDAKAN PRIMARY PCI

I.

I. PENDAHULUANPENDAHULUAN

Penyakit jantung koroner menjadi masalah global baik di negara maju maupun negara Penyakit jantung koroner menjadi masalah global baik di negara maju maupun negara berkemba

berkembang. Dari ng. Dari datadata World Health OrganizationWorld Health Organization (WHO) 2015 diperkirakan sebanyak 17 juta jiwa (WHO) 2015 diperkirakan sebanyak 17 juta jiwa meninggal disebabkan oleh penyakit kardiovaskular (31% dari total seluruh

meninggal disebabkan oleh penyakit kardiovaskular (31% dari total seluruh kematian global), 7,4 jutakematian global), 7,4 juta jiwa

jiwa diantaranydiantaranya a disebabkadisebabkan n oleh oleh penyakit jantung penyakit jantung koroner, kemudian koroner, kemudian diikuti diikuti dengan dengan dengan strokedengan stroke sebanyak 6,7 juta jiwa.

sebanyak 6,7 juta jiwa.11

Laju mortalitas pasien dengan penyakit jantung koroner menurun dalam 2 dekade Laju mortalitas pasien dengan penyakit jantung koroner menurun dalam 2 dekade terakhir. Penurunan angka mortalitas berhubungan dengan kemajuan tindakan reperfusi dini, baik terakhir. Penurunan angka mortalitas berhubungan dengan kemajuan tindakan reperfusi dini, baik secara mekanik (Primary PCI), maupun

secara mekanik (Primary PCI), maupun secara farmakologis (fibrinolitik).secara farmakologis (fibrinolitik).22

Pasien yang telah didiagnosa dengan infark miokard akut elevasi segmen ST (STEMI) Pasien yang telah didiagnosa dengan infark miokard akut elevasi segmen ST (STEMI) dengan onset nyeri dada kurang dari 12 jam, maka perlu dilakukan Primary PCI, namun jika tidak dengan onset nyeri dada kurang dari 12 jam, maka perlu dilakukan Primary PCI, namun jika tidak terdapat fasilitas untuk dilakukan Primary PCI, maka pilihan terapi lainnya adalah fibrinolitik, jika terdapat fasilitas untuk dilakukan Primary PCI, maka pilihan terapi lainnya adalah fibrinolitik, jika tidak dijumpai kontraindikasi. Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki aliran darah di koroner tidak dijumpai kontraindikasi. Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki aliran darah di koroner akibat oklusi yang disebabkan oleh trombus, sehingga dapat megurangi perluasan infark, akibat oklusi yang disebabkan oleh trombus, sehingga dapat megurangi perluasan infark, memperbaiki fungsi miokard, memperbaiki angka harapan hidup jangka pendek maupun panjang. memperbaiki fungsi miokard, memperbaiki angka harapan hidup jangka pendek maupun panjang.22

Pada laporan kasus ini akan dilaporkan sebuah kasus

Pada laporan kasus ini akan dilaporkan sebuah kasus infark miokard akut elevasi segmeninfark miokard akut elevasi segmen ST dengan tindakan intervensi coroner primer pada laki-laki usia 36 tahun.

ST dengan tindakan intervensi coroner primer pada laki-laki usia 36 tahun.

II.

II. LAPORAN KASUSLAPORAN KASUS

Seorang laki-laki 36 tahun datang ke IGD RSUP Haji Adam Malik dengan keluhan nyeri Seorang laki-laki 36 tahun datang ke IGD RSUP Haji Adam Malik dengan keluhan nyeri dada yang dialami sekitar 11 jam sebelum masuk rumah sakit. Nyeri dada dirasakan seperti tertimpa dada yang dialami sekitar 11 jam sebelum masuk rumah sakit. Nyeri dada dirasakan seperti tertimpa beban

beban berat berat terutama terutama di di dada dada sebelah sebelah kiri kiri dengan dengan durasi durasi sekitar sekitar 30 30 menit. menit. Pasien Pasien mengakmengaku u nyerinyeri muncul saat sedang istirahat. Pasien juga mengeluhkan rasa nyeri menjalar hingga ke rahang. Rasa muncul saat sedang istirahat. Pasien juga mengeluhkan rasa nyeri menjalar hingga ke rahang. Rasa mual serta keringat dingin menyertai rasa nyeri. Pasien sudah merasakan rasa nyeri di dada sejak 1 mual serta keringat dingin menyertai rasa nyeri. Pasien sudah merasakan rasa nyeri di dada sejak 1 minggu sebelumnya namun dengan intensitas yang lebih ringan. Sebelumnya rasa nyeri muncul saat minggu sebelumnya namun dengan intensitas yang lebih ringan. Sebelumnya rasa nyeri muncul saat pasien

pasien sedang sedang beraktivitas beraktivitas dan dan berkurang berkurang jika jika pasien pasien beristirahat. beristirahat. Pasien Pasien juga juga mengeluhkmengeluhkan an sesaksesak nafas yang dijabarkan terasa menyesak karena dadanya terasa berat. DOE dijumpai namun PND dan nafas yang dijabarkan terasa menyesak karena dadanya terasa berat. DOE dijumpai namun PND dan ortopnea tidak dijumpai. Riwayat hipertensi dan DM disangkal oleh pasien. Pasien adalah perokok ortopnea tidak dijumpai. Riwayat hipertensi dan DM disangkal oleh pasien. Pasien adalah perokok dengan jumlah sekitar 1 bungkus per harinya selama kurang lebih 20

dengan jumlah sekitar 1 bungkus per harinya selama kurang lebih 20 tahun.tahun. Karena keluhan ini pasien berobat

Karena keluhan ini pasien berobat ke RS ke RS BhayangkaBhayangkara Medan dan ra Medan dan dikatakan terkena serangandikatakan terkena serangan jantung

jantung dan dan segera segera dirujuk dirujuk ke ke IGD IGD PJT PJT RSUP RSUP HAM. HAM. Saat Saat tiba tiba di di IGD IGD pasien pasien masih masih mengeluhkmengeluhkanan nyeri dada walaupun tidak seberat di awal.

nyeri dada walaupun tidak seberat di awal.

Pada pemeriksaan fisik dijumpai kesadaran compos mentis dengan tekanan darah 140/90 Pada pemeriksaan fisik dijumpai kesadaran compos mentis dengan tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 125 x/menit, tekanan dan volume cukup, laju nafas 28 x/menit, suhu tubuh 37,0 C dan mmHg, nadi 125 x/menit, tekanan dan volume cukup, laju nafas 28 x/menit, suhu tubuh 37,0 C dan saturasi oksigen 94%. Tekanan vena jugularis normal, (R+2) cm H2O. Pada pemeriksaan thorax saturasi oksigen 94%. Tekanan vena jugularis normal, (R+2) cm H2O. Pada pemeriksaan thorax dijumpai suara jantung 1 dan 2 normal, tidak dijumpai murmur ataupun gallop, dan pada auskultasi dijumpai suara jantung 1 dan 2 normal, tidak dijumpai murmur ataupun gallop, dan pada auskultasi

paru, suara pernafasan vesikuler dengan dijumpainya suara tambahan berupa rales di basal kedua paru. Abdomen teraba soepel dengan bising usus normal, dan tidak dijumpai edema pretibial pada

ekstremitas.

Dari pemeriksaan EKG menunjukkan sinus takikardia, QRS rate 120x/menit, QRS axis normal, Gel P normal, PR interval 0,16”, QRS duration 0,08”, ST Elevasi dan Q Patologis di lead V1-6 dan I serta aVL, LVH dan VES tak dijumpai. Kesan gambaran EKG sebagai sinus takikardia dan STEMI anteroekstensif.

Pada pemeriksaan laboratorium dijumpai Hb : 16,5 g/dl ; Ht: 48%; Leukosit: 15.880/mm3;

Trombosit: 254.000/mm3 ; Ureum 15 mg/dL ; Creatinine 0,8 mg/dL ; KGD sewaktu: 113 mg/dL, Na

137 meq/L; K 4,1 meq/L; Cl 105 meq/L; PT kontrol 14,0 PT pasien 14,3 dengan INR 1,00, APTT kontrol 33,0, APTT pasien 30,0 , TT kontrol 20 TT pasien 14,8. Pada pemeriksaan AGDA kesan alkalosis metabolik dengan kompensasi respiratorik.

Gambar 2. Foto Thorax PA pada saat pasien masuk 07/09/2017

Foto Thorax PA dengan kesan kardiomegali dengan CTR 55%, dengan aorta dilatasi dan kongesti.

Pasien didiagnosa dengan STEMI Anteroekstensif dengan Onset 11 jam KILLIP II TIMI RISK 6/14. Pasien direncanakan untuk tindakan Primary PCI. Pasien di loading dengan Brilinta 180 mg dan diekstrakan furosemide sebanyak 40mg. Lalu pasien dipersiapkan langsung di ruang Cath Lab.

Tindakan angiografi telah dilakukan dengan hasil dijumpainya total stenosis di osteal LAD, kesan CAD 1 VD dengan sikap dilakukan PCI di LAD. Kemudian dilakukan primary PCI di LAD, kesan berhasil TIMI Flow III. Setelah tindakan pasien dirawat di CVCU dengan terapi Aptor 1 x 100mg, Brilinta 2 x 90 mg, Simvastatin 1 x 20 mg, inj. Lovenox 0,6 cc/12 jam dimana pemberiannya diberikan 12 jam setelah aff sheath, Ramipril 2 x 2,5 mg, concor 1 x 1,25 mg, laxadyn 1 x C1 dan clobazam 1 x 10 mg. Saat tiba di CVCU, nyeri dada tidak lagi dijumpai, dengan keadaan umum baik, tekanan darah 140/100 mmHg, nadi 106 x/i, laju pernafasan 22x/I dan saturasi oksigen 98%.

Gambar 3. Hasil Angiografi Koroner 07/09/2017 RCA : Normal

LCX : Normal

Gambar 4. Hasil Angioplasti Koroner 07/09/2017

Laporan angioplasti koroner dengan lokasi di proksimal LAD. Didapati stenosis pre-PTCA sebesar 100%, kemudian stenosis post-PTCA sebesar 0 %. Terpasang 1 buah stent biomime ukuran 3/40 dengan kesan berhasil, TIMI Flow III.

Pada hari rawatan kedua pada tanggal 08/09/2017 keluhan nyeri dada tidak dijumpai, dengan TD 110/80 HR 108x/i regular RR 20x/i dan saturasi 98%. Pada pemeriksaan fisik, demam tidak dijumpai, pasien tampak anemis, murmur baru tidak dijumpai. Pemeriksaan EKG dijumpai Sinus Takikardi dengan STEMI Anteroekstensif. Suplemen oksigen tidak lagi diberikan. Terapi injeksi lovenox dicukupkan 2 kali pemberian saja. Terapi lain diteruskan dengan optimalisasi dosis ACE-i dan beta blocker. Pasien diperbolehkan untuk pindah ke ruangan biasa. Saat pasien pindah ke ruang biasa, keluhan juga sudah tidak dijumpai lagi dengan TD 110/70mmHg HR 94x/i RR 18x/i. Pasien diperbolehkan pulang keesokan harinya dengan anjuran kontrol rutin untuk meneruskan terapi obat-obatannya.

III. DISKUSI

Sindroma koroner akut (SKA) merupakan proses pecahnya plak aterosklerosis disertai dengan pembentukan trombus yang menyebabkan oklusi total ataupun parsial arteri koroner dan terganggunya aliran darah menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan miokard sehingga terjadi nekrosis sel-sel miokard.3,4 SKA dibagi menjadi 2 berdasarkan tingkat obstruksi

koroner. Oklusi trombus parsial adalah angina pektoris tidak stabil (APTS) dan infark miokard akut non elevasi segmen ST (NSTEMI), sedangkan oklusi trombus total disebut dengan infark miokard akut elevasi segmen segmen ST (STEMI)3,5 Infark miokard akut merupakan suatu keadaan dimana

ditemukannya bukti terhadap kerusakan miokardium yang ditandai dengan peningkatan troponin jantung setidaknya diatas 99th persentil diatas kadar normal serta gejala klinis yang mendukung suatu

iskemia miokardium.5

Penanganan terhadap pasien dengan infark miokard akut sangat tergantung dari keadaan klinis dan sumberdaya yang tersedia walaupun sudah banyak trial klinis yang dilakukan.6 Untuk

menentukan tatalaksana segera seperti terapi reperfusi, dilakukan penegakan klinis berupa pasien dengan nyeri dada tipikal infark atau gejala sugestif iskemia lainnya disertai dengan gambaran ST elevasi di minimal 2 lead yang berhubungan ditegakkan sebagai suatu STEMI.6

Penyakit jantung iskemi merupakan penyebab kematian paling sering dan kejadiannya terus bertambah. Dengan jumlah berkisar 1,8 juta kematian per tahunnya atau sekitar 20% dari seluruh kematian di Eropa.5Saat ini kejadian STEMI lebih sering dijumpai pada usia yang l ebih muda

disbanding orang tua serta lebih sering pada laki-laki disbanding wanita.6 Kematian pada pasien

STEMI dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, usia, kelas KILLIP, waktu yang tertunda untuk hingga mendapat penanganan, strategi tatalaksana, riwayat infark sebelumnya, DM, gangguan ginjal, serta fungsi ventrikel kiri yang dinilai dari EF.

Laju mortalitas pasien dengan penyakit jantung koroner menurun dalam 2 dekade terakhir. Studi terbaru memaparkan bahwa hal ini sejalan dengan makin seringnya dilakukan terapi reperfusi yaitu primary PCI, terapi antitrombotik terbaru, serta pencegahan sekunder lainnya.7

Diagnosis STEMI biasanya ditegakkan dari gejala dan tanda yang konsisten dengan iskemia miokardium. Data lain seperti riwayat CAD, penjalaran nyeri ke leher, rahang, serta lengan kiri. Penegakkan diagnosa STEMI akut jika dijumpai kriteria berikut: adanya nyeri dada khas angina (durasi nyeri lebih dari 20 menit, tidak berkurang dengan istirahat atau nitrat, nyeri dapat disertai dengan penjalaran ke leher, rahang bawah, lengan kiri, atau nyeri sampai ke punggung, dapat disertai dengan gejala aktifitas otonom seperti mual, muntah, atau keringat dingin), dijumpai elevasi segmen ST yang persisten atau adanya LBBB yang dianggap baru, peningkatan kadar enzim jantung (CK, CKMB, Troponin), serta dijumpai kelaianan gerakan dinding jantung regional yang baru pada saat pemeriksaan ekokardiografi.7

Ketika kecurigaan terhadap STEMI sudah muncul dari gejala pasien, dilakukan pemeriksaan EKG 12 lead dan diinterpretasikan sesegera mungkin. Pemeriksaan EKG yang berkala dapat menegakkan diagnosa STEMI, yaitu jika pada pemeriksaan dijumpai adanya elevasi segmen ST pada dua sadapan yang bersebelahan. Peningkatan segmen ST pada STEMI untuk pria dan wanita

sebagian besar sadapan adalah 0,1 mV. Pada sadapan V1-V3 nilai ambang untuk diagbostik beragam, bergantung pada usia dan jenis kelamin. Kenaikan segmen ST disadapan V1-V3 pada pria ≥ 40 tahun adalah ≥ 0,2 mV, pada pria usia < 40 tahun adalah ≥ 0,25 mV. Sedangkan pada wanita, peningkatan segmen ST di sadapan V1-V3 tanpa memandang usia, adalah ≥ 0,15 mV. Bagi pria dan wanita, nilai peningkatan segmen ST di sadapan V3R dan V4R adalah ≥ 0,05 mV, kecuali pada pria usia < 30

tahun dengan peningkatan segmen ST ≥ 0,1 mV dianggap lebih tepat. Peni ngkatan segmen ST pada sadapan V7-V9 adalah ≥ 0,5 mV.4,5

Jika diagnosa STEMI sudah tegak, terapi reperfusi harus segera dimulai secepat mungkin. Pengambilan sampel darah untuk melihat peningkatan marker harus rutin dilakukan pada fase akut, namun hal ini tidak boleh menunda tindakan reperfusi. Menghilangkan rasa nyeri harus dilakukan karena tidak hanya memperbaiki keluhan pasien, hal ini juga dihubungkan dengan aktivas simpatis yang semakin memperberat kerja jantung. Pemberian obat golongan opioid yang dititrasi adalah yang paling sering dipakai. Pemakaian oksigen hanya diindikasikan pada pasien hipoksia dengan saturasi oksigen <90%.4

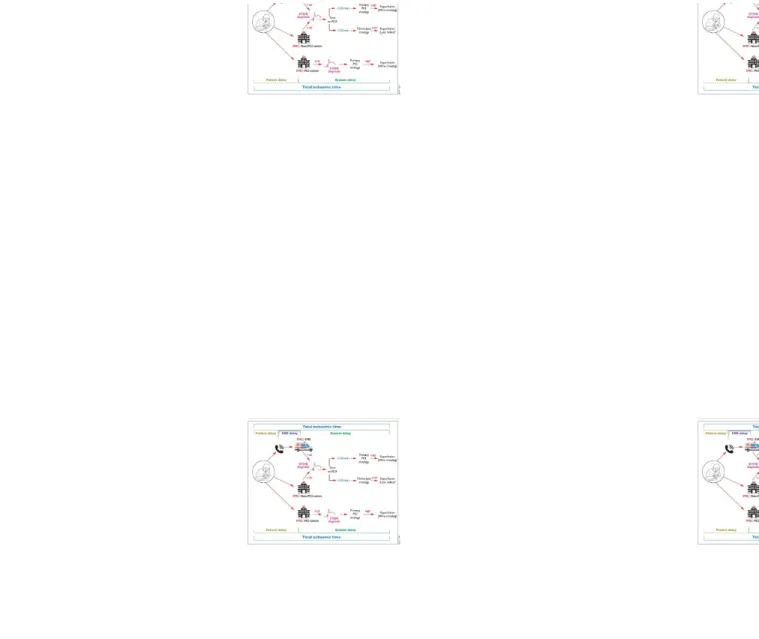

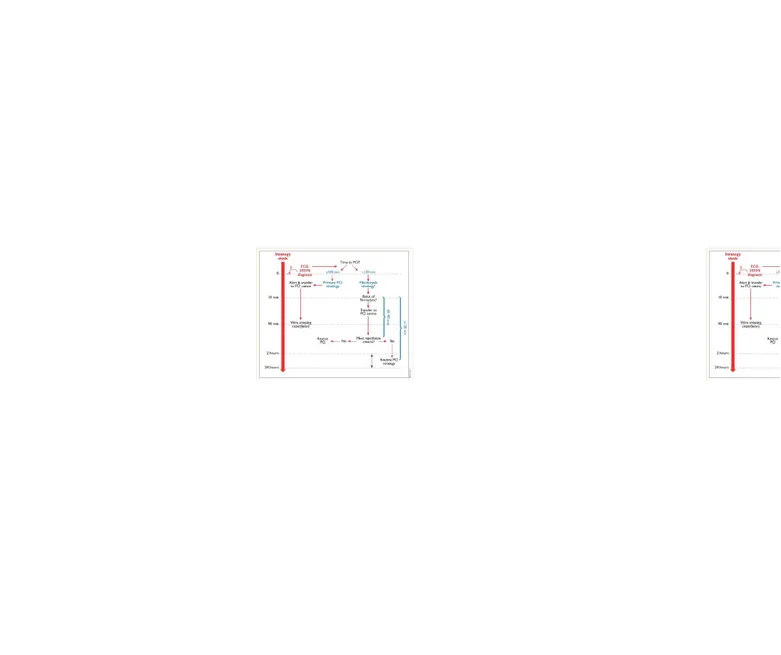

Gambar 7. Alur pemilihan strategi reperfusi

Penatalaksanaan STEMI dimulai sejak kontak medis pertama, baik dalam penegakkan diagnosa ataupun pemberian terapi pengobatan. Jika onset STEMI dijumpai ≤ 12 jam maka diperlukan tindakan revaskularisasi untuk mengembalikan aliran darah dan reperfusi miokard serta mencegah perluasan infark sehingga menurunkan angka kematian.

Gambar 8. Skema waktu revaskularisasi serta miokardium yang dapat diselamatkan

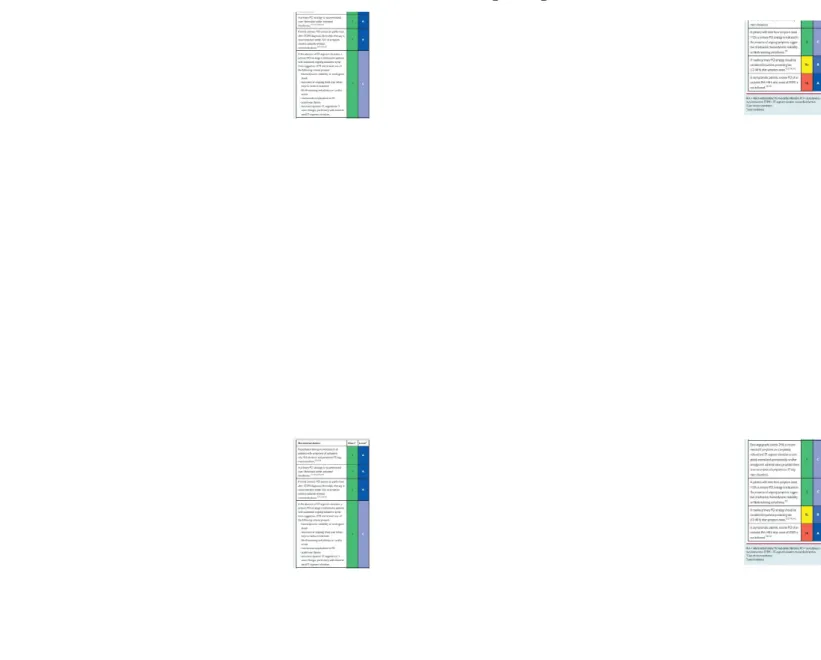

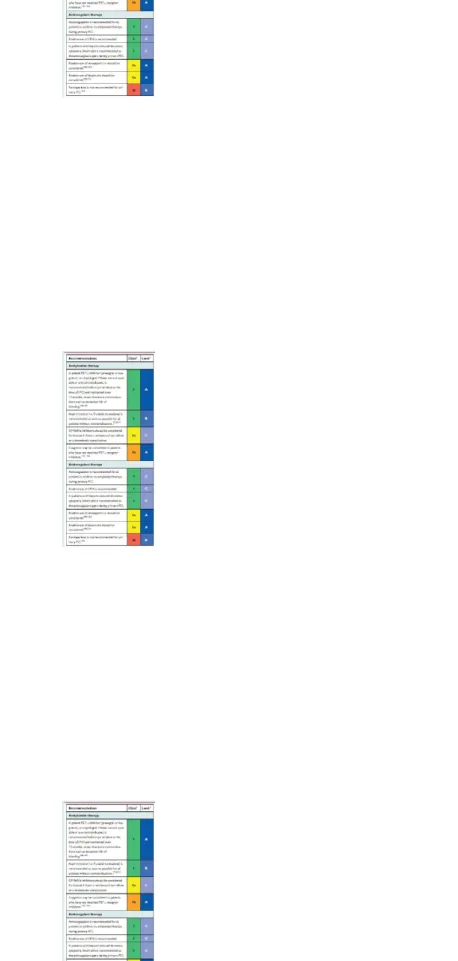

Tindakan revaskularisasi yang direkomendasikan menurut ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segmen elevation (2017) adalah Primary PCI. Banyak studi menunjukkan keunggulan Primary PCI dibandingan dengan terapi fibrinolitik, sehingga tindakan Primary PCI masih menjadi pilihan utama untuk tindakan reperfusi dini. Namun, jika Primary PCI tidak dapat dilakukan, maka revasularisasi farmakologis dengan agen fibrinolitik dapat diberikan jika tidak dijumpai adanya kontraindikasi.

Gambar 9. Apa yang penting pada Guideline STEMI 2017?

Primary PCI merupakan suatu tindakan intervensi non bedah untuk membuka kembali pembuluh darah arteri koroner yang menyempit atau tersumbat dengan memasukkan balon atau stent

melalui kateter yang dimasukkan ke dalam lumen arteri melalui insisi kecil pada kulit8,9 Primary PCI

dapat dilakukan dalam kurun waktu 120 menit sejak diagnosa ditegakkan. Jika strategi reperfusi yang dipilih adalah fibrinolitik, waktu yang disediakan adalah 10 menit untuk menginjeksikan bolus litik

setelah diagnosis STEMI ditegakkan. Pasien harus segera dibawa ke tempat yang bias melakukan PCI sesegera mungkin setelah bolus fibrinolitik dimasukkan. Rescue PCI diindikasikan pada keadaan fibrinolitik yang gagal atau dijumpaiya ketidakstabilan hemodinamik ataupun elektrik, iskemia yang semakin buruk atau nyeri dada yang persisten, sementara PCI rutin juga diindikasikan dalam waktu 2-24 jam setelah fibrinolitik yang sukses.8

Tabel 1.Rekomendasi Terapi Reperfusi

Aspek Prosedural dari Primary PCI

1. Rute Akses

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa studi lebih mencondongkan penggunaan akses radial pada pasien SKA yang dilakukan Primary PCI oleh operator yang berpengalaman. Menurut trial MATRIX (The Minimazing Adverse Haemorrhagic Events by TRansradial Access Site and Systemic Implementation of angioX), akses radial memiliki resiko perdarahan tempat akses, komplikasi vascular, kebutuhan untuk transfuse yang lebih rendah.9

Serta ada keuntungan mortalitas yang signifikan pada pasien yang menggunakan akses radial, menurut laporan RIVAL dan RIFLE-STEACS trial (Radial versus Femoral Access for Coronary Intervention)11,12.

2. Stenting pada Primary PCI

Stenting dengan menggunakan BMS (bare-metal stent) dibandingkan dengan ballon angioplasty menunjukkan resiko reinfark serta revaskularisasi target vessel yang lebih rendah , namun tidak menurunkan angka kematian.13 Pada primary PCI, DES (drug-eluting stent)

menurunkan resiko pengulangan revaskularisasi target vessel dibandingkan BMS. DES generasi baru lebih superior dibandingkan BMS pada pasien dengan infark miokard akut, bahkan menurunkan mortality pada follow up 5 tahun.14,15 Deferring stenting pada primary

mempertahankan fungsi mikrosirkulatori. Namun menurut DANAMI 3-DEFER menunjukkan hasil bahwa deferred stenting tidak memiliki efek ada primary clinical outcome. Serta deferred stenting rutin dihubungkan dengan kebutuhan untuk revaskularisasi target vessel yang lebih tinggi. Sehingga penggunaan deferred stenting rutin tidak direkomendasikan.16

3. Aspirasi Trombus

Beberapa penelitian menunjukkan adanya keuntungan dari aspirasi thrombus secara manual selama tindakan primary PCI namun pada TOTAL trial menunjukkan bahwa terjadi peningkatan resiko stroke. Berdasarkan hal ini aspirasi thrombus tidak direkomendasikan

tetapi pada kasus dengan residu thrombus yang cukup besar, aspirasi thrombus dapat dipertimbangkan. 17

4. Revaskularisasi Multivesel

Penyakit multivesel cukup sering ditemukan pada pasien yang didiagnosa STEMI.

Rekomendasi menganjurkan untuk selalu membuka IRA, namun beberapa studi

menunjukkan pencegahan dengan melakukan revaskularisasi pada stenosis pembuluh darah lain yang signifikan cukup diperdebatkan. Hal ini karena dijumpainya adanya peningkatan efek samping, termasuk mortalitas pada pasien yang diobati pembuluh darah lainnya selain arteri kulpritnya.18

5. Intra-aortic Baloon Pump

CRISP AMI (Counterpulsation to Reduce Infarct Size Pre-PCI-Acute Myocardial Infarction ) trial menunjukkan tidak ada keuntungan dari IABP rutin pada infark miokard anterior tanpa shock, tetapi meningkatkan resiko perdarahan. Sebuah studi terbaru juga menunjukkan bahwa IABP tidak memperbaiki outcome klinis pada pasien infark miokard akut dengan syok kardiogenik.19

Farmakoterapi Periprosedur

1. Anti Platelet

Pasien yang akan menjalani prosedur primary PCI harus mendapatkan DAPT (dual anti platelet) kombinasi aspirin dan inhibitor P2Y12 serta antikoagulan parenteral. Aspirin dapat

diberikan secara oral dengan cara dikunyah ataupun melalui intra vena untuk memastikan inhibisi komplit dari agregasi platelet yang bergantung tromboksan A2. Dosis aspirin oral yaitu 150-300 mg. Sebuah RCT terbaru menunjukkan bahwa dosis tunggal asam asetil salisilat intra vena sebesar 250 atau 500 mg dibandingkan dengan 300 mg secara oral dihubungkan dengan inhibisi yang lebih komplit dan l ebih cepat.

Efikasi dan keamanan penggunaan P2Y12 inhibitor dibahas pada trial ATLANTIC (the Administration of Ticagrelor in the Cath Lab or in the Ambulance for New ST Elevation Myocardial Infarction to Open the Coronary Artery). Dengan kesimpulan, seluruh data menunjukkan administrasi awal mungkin lebih baik untuk mencapai efikasi awal, terutama pada penundaan yang cukup panjang. Akan tetapi pada kasus dimana diagnosis STEMI belum jelas, penundaan loading inhibitor P2Y12 dapat dipertimbangkan. Inhibitor P2Y12 yang lebih

dipertimbangkan adalah prasugrel dengan dosis loading 60 mg dan dosis maintenance 10 mg sekali sehari secara oral atau ticagrelor dengan dosis loading 180 mg dan dosis maintenance 90 mg dua kali sehari. Obat-obatan ini memiliki onset kerja yang lebih cepat, potensi yang lebih baik dan superior dari clopidogreal terhadap clinical outcome. Prasugrel di kontraindikasikan pada pasien dengan riwayat stroke atau TIA dan tidak direkomendasikan pada pasien usia diatas 75 tahun atau pada pasien dengan berat badan dibawah 60 kg. Ticagrelor dapat menyebabkan dyspnoe transien saat onset terapi, dimana tidak berhubungan dengan abnormalitas morfologi ataupun fungsional dari paru. Kedua obat ini tidak boleh digunakan pada pasien dengan riwayat stroke hemoragik, pasien dengan pengobatan anti-koagulan atau pasien dengan gangguan hepar.

Jika kedua obat ini tidak tersedia ataupun terdapat kontraindikasi, dapat diberikan clopidogrel dengan dosis 600mg secara oral. Penggunaan clopidogrel dosis tinggi terbukti mencapai inhibisi reseptor ADP lebih cepat. Semua P2Y12 inhibitor penggunaannya diawasi pada pasien dengan resiko tinggi perdarahan atau anemia yang signifikan.

2. Anti Koagulan

Pilihan antikoagulan untuk pasien yang menjalani primary PCI antara lain UFH, enoxaparin dan bivalirudin. Penggunaan fondaparinux pada primary PCI dihubungkan dengan potensi berbahaya seperti dijabarkan pada trial OASIS 6 ( the Organization for the Assessment of

Strategies for Ischemic Syndromes 6) sehingga tidak di rekomendasikan.15

Penggunaan UFH dengan dosis awal mengikuti rekomendasi standard untuk PCI dengan bolus awal 70-100U/kg. Penggunaan bolus enoxaparin intravena dengan dosis 0,5mg/kg

dibandingkan dengan UFH pada trial ATOLL ( Acute Myocardial Infarction Treated with primary angioplasty and intravenous enoxaparin or unfractionated heparin to Lower

Ischaemic and bleeding events at short and Long-term follow Up). Kematian, infark miokard, kegagalan prosedur ataupun perdarahan mayor tidak berkurang secara signifikan pada penggunaan enoxaparin. Pada studi tersebut dikatakan bahwa enoxaparin superior dari UFH

dalam menurunkan primary endpoint, endpoint iskemik, mortalitas dan perdarahan mayor. Berdasarkan hal ini, enoksaparin harus di pertimbangkan pada pasien dengan STEMI.16

Pemberian terapi antikoagulan post-prosedur secara rutin tidak diindikasikan setelah primary PCI, kecuali ketika terdapat indikasi lain untuk penggunaan antikoagulan dosis penuh (misalnya pada keadaan atrial fibrilasi, penggunaan katup mekanik atau thrombus di LV) atau dosis profilaksis untuk mencegah tromboemboli vena pada pasien yang membutuhkan bed rest berkepanjangan.

IV. KESIMPULAN

Infark Miokard akut dengan Elevasi Segmen ST merupakan salah satu spektrum sindroma koroner akut yang memerlukan tatalaksana segera. Jika onset STEMI dijumpai ≤ 12 jam maka diperlukan tindakan revaskularisasi untuk mengembalikan aliran darah dan reperfusi miokard serta mencegah perluasan infark sehingga menurunkan angka kematian. Tindakan revaskularisasi yang direkomendasikan menurut ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segmen elevation (2017) adalah Primary PCI.

Pada kasus ini, dilaporkan seorang pria usia 36 tahun dengan sindroma koroner akut berupa STEMI anteroekstensif. Diagnosa ditegakkan melalui anamnesa yaitu dijumpainya nyeri dada tipikal infark dengan onset 11 jam serta EKG adanya gambaran ST Elevasi pada lead V1-6 I dan AVL. Pasien dikategorikan masih dalam kriteria reperfusi segera sesuai dengan guideline ESC STEMI 2017, dengan pilihan strategi reperfusinya berupa Primary PCI. Tindakan angiografi koroner dan angiplasti dengan setting Primary PCI berhasil dilakukan pada pasien ini dengan hasil terpasang 1 stent di LAD dengan kesan berhasil TIMI Flow III. Pasien dirawat satu hari di CVCU setelah tindakan dan diperbolehkan pulang keesokan harinya. Pasien pulang dalam keadaan baik dan stabil.

DAFTAR PUSTAKA

1. World Health Organization (WHO) (2017) Cardiovascular diseases (CVDs), May, [Online], Available: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/

2. Alwi, I. (2009) 'Infark miokard akut dengan elevasi ST', in Sudoyo, A.W., Setryohadi, B., Alwi, I., Simadibratra, M. and Setiati, S. Buku Ajar Ilmu Pengetahuan Penyakit Dalam Jilid II , 5th

edition, Jakarta: Interna Publishing

3. Strom, J.B. and Libby, P. (2011) 'Atherosclerosis', in Lilly, L.S. (ed.) Pathophysiology of Heart Disease: A Collaborative Project of Medical Students and Faculty, 5th edition, Baltimore:

Lippincott of Williams and Wilkins.

4. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (2015) Pedoman Tatalaksana Sindrom Koroner Akut , 3rd edition, Jakarta: Centra Communication.

5. Thygesen K, et al Writing Group on the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction, ESC Committee for Practice Guidelines. Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J 2012;33(20):2551 – 2567.

6. Townsend N, Wilson L, Bhatnagar P, Wickramasinghe K, Rayner M, Nichols M. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016. Eur Heart J 2016;37(42):3232 – 3245.

7. Steg, G., James, S.K., Atar, D., Badano, L.P., Lundqvist, C.B., Borger, M.A. and Di Mario, C. (2012) 'ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segmen elevation', European Heart Journal , pp. 1-51.

8. Hasan, H. (2007) Intervensi Koroner Perkutan pada Penyakit Jantung Koroner dan Permasalahannya, Medan: Repository USU.

9. Mauri, L. and Bhatt, D.L. (2015) 'Percutaneous Coronary Intervention', in Mann, D.L., Zipes, D.P., Libby, P., Bonow, R.O. and Braunwald, E. (ed.) Braunwald's Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine, 10th edition, Philadelphia: Elsevier Saunders.

10. Ibanez, B., James, S., Agewall, S., Antunes, M.J., Bucciarelli-Ducci, C., Bueno, H. and dkk (2017) '2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation', European Heart Journal , vol. 00, pp. 1-66.

11. Mozaffarian D, et al, American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics — 2015 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2015;131(4):e29 – 322.

12. Puymirat E, Simon T, Steg PG, Schiele F, Gueret P, Blanchard D, Khalife K, Goldstein P, Cattan S, Vaur L, Cambou JP, Ferrieres J, Danchin N, USIK USIC 2000 Investigators, FAST MI Investigators. Association of changes in clinical characteristics and management with improvement in survival among patients with ST-elevation myocardial infarction. JAMA 2012;308(10):998 – 1006

13. Madan M, Halvorsen S, Di Mario C, Tan M, Westerhout CM, Cantor WJ, Le May MR, Borgia F, Piscione F, Scheller B, Armstrong PW, Fernandez-Aviles F, Sanchez PL, Graham JJ, Yan AT, Goodman SG. Relationship between time to invasive assessment and clinical outcomes of

patients undergoing an early invasive strategy after fibrinolysis for ST-segment elevation myocardial infarction: a patient-level analysis of the randomized early routine invasive clinical trials. JACC Cardiovasc Interv 2015;8(1 Pt B):166 – 174.

14. Nordmann AJ, Hengstler P, Harr T, Young J, Bucher HC. Cli nical outcomes of primary stenting versus balloon angioplasty in patients with myocardial infarction: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med 2004;116(4):253 – 262.

15. Kastrati A, Dibra A, Spaulding C, Laarman GJ, Menichelli M, Valgimigli M, Di Lorenzo E, Kaiser C, Tierala I, Mehilli J, Seyfarth M, Varenne O, Dirksen MT, Percoco G, Varricchio A, Pittl U, Syvanne M, Suttorp MJ, Violini R, Schomig A. Meta-analysis of randomized trials on drug-eluting stents vs. bare-metal stents in patients with acute myocardial infarction. Eur Heart J 2007;28(22):2706 – 2713.

16. Kelbaek H, Hofsten DE, Kober L, Helqvist S, Klovgaard L, Holmvang L, Jorgensen E, Pedersen F, Saunamaki K, De Backer O, Bang LE, Kofoed KF, Lonborg J, Ahtarovski K, Vejlstrup N, Botker HE, Terkelsen CJ, Christiansen EH, Ravkilde J, Tilsted HH, Villadsen AB, Aaroe J, Jensen SE, Raungaard B, Jensen LO, Clemmensen P, Grande P, Madsen JK, Torp-Pedersen C, Engstrom T. Deferred versus conventional stent implantation in patients with ST-segment elevation myocardial infarction (DANAMI 3-DEFER): an open-label, randomised controlled trial. Lancet 2016;387(10034):2199 – 2206.