ANTROPOMETRI PETANI PRIA DAN APLIKASINYA

PADA DESAIN TANGKAI CANGKUL

(Studi Kasus di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor)

SKRIPSI

M. DANI RAHMAWAN

F14062546

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

ANTHROPOMETRY OF MALE FARMER AND ITS APLICATION IN HOE

HANDLE DESIGN

(Case Study in District Dramaga, Regency Bogor, West Java, Indonesia)

M. Dani Rahmawan

Department of Machine Engineering and Biosystem, Faculty of Agricultural Technology, Bogor Agricultural University, IPB Dramaga Campus, PO Box 220, Bogor, West Java, Indonesia.

e-mail : tetragiga_dani@yahoo.co.id

ABSTRACT

Empirical data base of anthropometric of Indonesian farmer is very limited presently; though farmer is the main employment which covers about 45% of Indonesian labour force. This research was conducting in aim to develop anthropometric data base of farmer especially for male farmer at District of Dramaga, West Java. Based on the anthropometric data, design of the farmer‟s hoe handle was then studied. The anthropometric data base is important for designing tools, machine, and other equipment in order to be used in more affective, safely, and comfortable manner.

This research was conducted in July to September 2010, located at District Dramaga, Bogor. The subjects are male farmers, 20-45 years old, citizen of District Dramaga, Bogor. The number of subjects was estimated according to ISO 15535:2003 „„General requirements for establishing anthropometric databases‟‟ for a 95% confidence interval, and for the 5th, 50th, and 95th percentiles. According to the calculation of sample size, 60 subjects was measured and 41 anthropometric parameters, for each subject were collected then the mean, standard of deviation, 5th percentile, 50th percentile, 95th percentile, and coefficient of correlation for each parameters was analyzed.

The result of data analysis reveals that most of the data has good coefficient of variation, which are ranging in 0.00-1.00. the result of motion analysis shows that there are 9 anthropometric parameters directly relate to the hoe handle design; that are body height, shoulder height, knee height, waist height, upper arm length, arm length, palm length, hand breadth at metacarpal III, and grip diameter. The measurements result of those parameters are : (a) 162.12 ± 5.44 cm, (b) 135.67 ± 5.16 cm, (c) 46.04 ± 2.56 cm, (d) 94.82 ± 4.35 cm, (e) 31.45 ± 2.04 cm, (f) 55.58 ± 2.38 cm, (g) 10.36 ± 0.48 cm, (h) 8.71 ± 0.54 cm, and (i) 4.87 ± 0.26 cm.

Based on above anthropometric data, an optimum design of hoe handle was analyzed for 5th percentile, 50th percentile, and 95th percentile. The optimum hoe handle length for 5th percentile, 50th percentile, and 95th percentile are respectively 100.91 cm, 106.80 cm, and 112.70 cm. The optimum center hoe handle grip diameter for 5th percentile, 50th percentile, and 95th percentile are respectively 3.94 cm, 4.23 cm, and 4.52 cm. The optimum top hoe handle grip diameter for 5th percentile, 50th percentile, and 95th percentile are respectively 3.54 cm, 3.84 cm, and 4.13 cm. The optimum top hoe handle grip length for 5th percentile, 50th percentile, and 95th percentile are 8.82 cm, 9.71 cm, and 10.59 cm.

Finally, the recommended hoe handle design that suitable the farmers in the research area is sizing in 106.80 cm length (50th percentile); 3.94 cm diameter of center grip (5th percentile); 3.54 cm diameter of top hoe handle grip (5th percentile); and 10.59 cm length of top hoe handle grip (5th percentile).

M. Dani Rahmawan. F14062546. Antropometri Petani Pria dan Aplikasinya pada Tangkai Cangkul (Studi Kasus di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor). Di bawah bimbingan : Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, M.Agr. 2011

RINGKASAN

Data base antropometri secara empiris sangat sedikit terutama untuk petani, padahal sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani, yang selalu menggunakan alat dan mesin pertanian. Menurut data BPS Kapubaten Bogor tahun 2008, dari 7652 KK di Kecamatan Dramaga, 6013 KK adalah rumah tangga yang berpenghasilan sebagai petani atau 78.58%-nya. Hal ini menunjukkan pentingnya pengukuran secara empiris antropometri petani di Kecamatan Dramaga dan mengaplikasikan antropometri untuk desain alat, dalam penelitian ini diaplikasikan pada desain tangkai cangkul agar dapat digunakan secara efektif, aman, dan nyaman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui antropometri petani pria Kecamatan Dramaga dan menganalisa dan mendesain tangkai cangkul dengan menggunakan data antropometri yang telah diperoleh di lapangan.

Penelitian ini dilakukan pada Juli sampai September 2010 di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Subjek penelitian ini adalah petani pria dengan umur 20-45 tahun di Kecamatan Dramaga. Objek penelitian ini adalah tangkai cangkul. Untuk ukuran sampel, menurut Hu (2007), jumlah sampel diperkirakan berdasarkan persamaan yang tersedia pada gabungan ISO 15535 : 2003 „„Persyaratan Umum dalam Membangun Data Base Antropometri” dengan selang kepercayaan 95% untuk persentil ke-5, ke-50, dan ke-95. Ukuran sampel dihitung berdasarkan data dari penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Anindita (2003). Setelah dilakukan perhitungan diperoleh ukuran sampel minimum yang harus diambil adalah 57 sampel, diambil 60 sampel. Pengambilan data dilakukan secara acak. Terdapat 41 parameter antropometri yang terdiri dari 23 parameter posisi berdiri dan 18 parameter posisi duduk. Setelah itu data diolah untuk dicari nilai rata-rata, simpangan baku, persentil ke-5, persentil ke-50, persentil ke-95, dan koefisien korelasi.

Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh semua data nilai rata-rata, simpangan baku, persentil ke-5, persentil ke-50, persentil ke-95, dan koefisien korelasi dari 41 parameter antropometri tersebut. Dari hasil perhitungan nilai koefisien korelasi, semua data menunjukkan nilai koefisien korelasi 0.00-1.00, kecuali hanya satu data yang menunjukkan nilai koefisien korelasi sama dengan 0.00, yaitu tinggi selangkang dan panjang lengan atas.

Hasil analisis gerak menunjukkan bahwa ada 9 parameter antropometri yang secara langsung terkait dengan desain tangkai cangkul, yaitu : parameter tinggi badan, parameter tinggi bahu, parameter tinggi siku kaki, parameter tinggi pinggul, parameter panjang lengan atas, parameter panjang lengan, parameter panjang telapak tangan, parameter lebar telapak tangan (4 jari), dan parameter diameter genggaman tangan. Hasil pengukuran antropometri untuk kesembilan parameter tersebut berturut-turut adalah : (a) 162.12 ± 5.44 cm, (b) 135.67 ± 5.16 cm, (c) 46.04 ± 2.56 cm, (d) 94.82 ± 4.35 cm, (e) 31.45 ± 2.04 cm, (f) 55.58 ± 2.38 cm, (g) 10.36 ± 0.48 cm, (h) 8.71 ± 0.54 cm, dan (i) 4.87 ± 0.26 cm.

Berdasarkan data antropometri di atas, telah dilakukan analisis desain optimal tangkai cangkul untuk persentil ke-5, persentil ke-50, dan persentil ke-95. Panjang tangkai cangkul optimal untuk persentil ke-5, persentil ke-50, dan persentil ke-95 adalah berturut-turut 100.91 cm, 106.80 cm, dan 112.70 cm. Diameter genggaman tangkai cangkul bagian tengah optimal untuk persentil ke-5, persentil ke-50, dan persentil ke-95 adalah berturut-turut 3.94 cm, 4.23 cm, dan 4.52 cm. Diameter genggaman tangkai cangkul bagian ujung (grip) optimal untuk persentil ke-5, persentil ke-50, dan

persentil ke-95 adalah berturut-turut 3.54 cm, 3.84 cm, dan 4.13 cm. Panjang gagang genggaman bagian ujung (grip) optimal untuk persentil ke-5, persentil ke-50, dan persentil ke-95 adalah berturut-turut 8.82 cm, 9.71 cm, dan 10.59 cm.

Desain tangkai cangkul optimal yang direkomendasikan sesuai untuk digunakan di wilayah penelitian adalah panjang tangkai cangkul yaitu 106.80 cm (persentil ke-50), diameter genggaman tangkai cangkul bagian tengah yaitu 3.94 cm (persentil ke-5), diameter genggaman tangkai cangkul bagian ujung (grip) yaitu sebesar 3.54 cm (persentil ke-5), dan panjang gagang genggaman tangan bagian ujung (grip) adalah 10.59 cm.

ANTROPOMETRI PETANI PRIA DAN APLIKASINYA

PADA DESAIN TANGKAI CANGKUL

(Studi Kasus di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian,

Institut Pertanian Bogor

Oleh:

M. DANI RAHMAWAN F14062546

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

Judul Skripsi : Antropometri Petani Pria dan Aplikasinya pada Desain Tangkai Cangkul (Studi Kasus di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor)

Nama : M. Dani Rahmawan

NIM : F14062546

Menyetujui, Pembimbing Akademik

Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, M.Agr. NIP. 19670831 199402 1 001

Mengetahui, Ketua Departemen

Dr. Ir. Desrial, M.Eng. NIP. 19661201 199103 1 004

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul Antropometri Petani Pria dan Aplikasinya pada Desain Tangkai Cangkul (Studi Kasus di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor) adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan Dosen Pembimbing Akademik, dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2011 Yang membuat pernyataan

M. Dani Rahmawan F14062546

© Hak cipta milik M. Dani Rahmawan, tahun 2011 Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, mikrofilm, dan sebagainya.

BIODATA PENULIS

Penulis bernama M. Dani Rahmawan, dilahirkan di Bekri (Lampung Tengah), Lampung pada tanggal 6 Juni 1988, penulis merupakan anak pertama dari Hartanto Arief dan Siti Rohayati. Jenjang pendidikan formal penulis dimulai pada tahun 1993 hingga 1994 di TK Dharma Wanita PTPN VII Suni. Selanjutnya pada tahun 1994 hingga 2000 penulis menyelesaikan jenjang sekolah dasar di SDN Pirsus IIA Inti Suni. Kemudian pada tahun 2000 hingga 2003 penulis melanjutkan pendidikan di SLTPN 3 Rambang Dangku. Tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas di SMAN 2 Prabumulih. Setelah lulus dari SMA, tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Pertanian Bogor dan diterima sebagai mahasiswa melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan pada tahun 2007 diterima di Departemen Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai kegiatan. Penulis pernah menjadi Staf Divisi Informasi dan Komunikasi Ikatan Keluarga Muslim TPB IPB pada tahun 2006-2007, Staff Keteknikan Himpunan Mahasiswa Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian pada tahun 2007-2008, dan juga pernah menjadi pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa Bumi Sriwijaya (IKAMUSI) sebagai Staff Divisi Kerohanian pada tahun 2007-2008. Pada tahun 2009 penulis melakukan praktek lapang di PTPN VII Cinta Manis, dengan Judul ”Aspek Ergonomika dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Proses Budidaya dan Pengolahan Tebu di PTPN VII Cinta Manis”. Pada tahun 2011 penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Antropometri Petani Pria dan Aplikasinya pada Desain Tangkai Cangkul (Studi Kasus di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor)”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat melaksanakan amanahnya menyelesaikan kuliah di Departemen Teknik Pertanian, Fateta, IPB dan menyempurnakannya dengan menysusun skripsi dengan judul “Antropometri Petani Pria dan

Aplikasinya pada Desain Tangkai Cangkul (Studi Kasus di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi pemimpin sekaligus suri tauladan bagi umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir strata S1 pada Departemen Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Selama kegiatan perkuliahan, penelitian, penulisan, dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 1. Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, M.Agr. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan

bimbingan, pendidikan, waktu, dan pikiran serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.

2. Dr. Ir. Radite PAS, M.Agr. dan Ir. Agus Sutejo, M.Si. selaku dosen penguji, yang memberikan waktu dan pikiran kepada penulis atas saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. 3. Ayahanda dan Ibunda serta adik tercinta yang selalu memberikan dorongan motivasi dan do’a

selama ini.

4. Para petani di seluruh desa di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Para ketua RT & RW dan ketua Gapoktan beserta seluruh perangkatnya di seluruh desa di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

6. Keluarga besar Pondok KPK, Kelurahan Balumbang Jaya, RT 01 RW 10 : Fidel, Atep, Kamal, Ardi, Arif, Dean, Eki, Arjun, Sepri, Hendra, Ecka, Andi, Daniel, dan Kyo.

7. Teman-teman yang membantu dan medukung penelitian ini : Nur Hudaya, Riva Nurul Fath, L. Hanief R.H., Risma Nurmawali, Abdul Mannan, Rizky Mulya S., Chairul Sholeh, Abdul Wahhab, dan Imam K.S.

8. Rekan-rekan TEP 43.

9. Rekan-rekan Ikatan Keluarga Mahasiswa Bumi Sriwijaya (IKAMUSI).

Bogor, Januari 2011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... ix DAFTAR ISI ... x I. PENDAHULUAN ... 1 A. LATAR BELAKANG ... 1 B. TUJUAN... 2II. TINJAUAN PUSTAKA ... 3

A. ERGONOMI ... 3

B. ANTROPOMETRI ... 4

C. PENGUKURAN ANTROPOMETRI... 5

D. CANGKUL ... 6

III. METODOLOGI PENELITIAN ... 8

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN ... 8

B. ALAT DAN BAHAN ... 8

C. PENGAMBILAN DATA ... 8

D. PENGOLAHAN DATA ... 15

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 18

A. DATA ANTROPOMETRI PETANI PRIA KECAMATAN DRAMAGA... 18

1. NILAI RATA-RATA, SIMPANGAN BAKU, DAN PERSENTIL ... 20

2. KOEFISIEN KORELASI ... 22

B. APLIKASI ANTROPOMETRI PADA DESAIN TANGKAI CANGKUL ... 23

1. PANJANG TANGKAI CANGKUL ... 27

2. DIAMETER TANGKAI CANGKUL ... 32

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 36

A. KESIMPULAN ... 36

B. SARAN ... 37

DAFTAR PUSTAKA ... 38 Halaman

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pengambilan Subjek Kepala Keluarga Petani di Tiap Desa di Kecamatan Dramaga .. 9 Tabel 2. Data yang Diukur di Lapangan ... 11 Tabel 3. Nilai z (z-score) ... 16 Tabel 4. Ringkasan Data Antropometri Petani Pria di Kecamatan Dramaga (satuan dalam cm kecuali

berat badan dalam kg) ... 21 Tabel 5. Selang Gerakan dari Beberapa Zona Gerakan ... 24 Tabel 6. Parameter Antropometri yang Terkait dengan Desain Tangkai Cangkul (satuan dalam cm) . 27 Tabel 7. Penjelasan Gambar 19 ... 30 Tabel 8. Perhitungan Panjang Tangkai Cangkul ... 31 Tabel 9. Hasil Perhitungan Diameter dan Keliling Genggaman Tangan (ekstrapolasi) (satuan dalam

cm) ... 33 Halaman

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Distribusi normal dan perhitungan persentil ... 5

Gambar 2. Beberapa bentuk daun cangkul ... 7

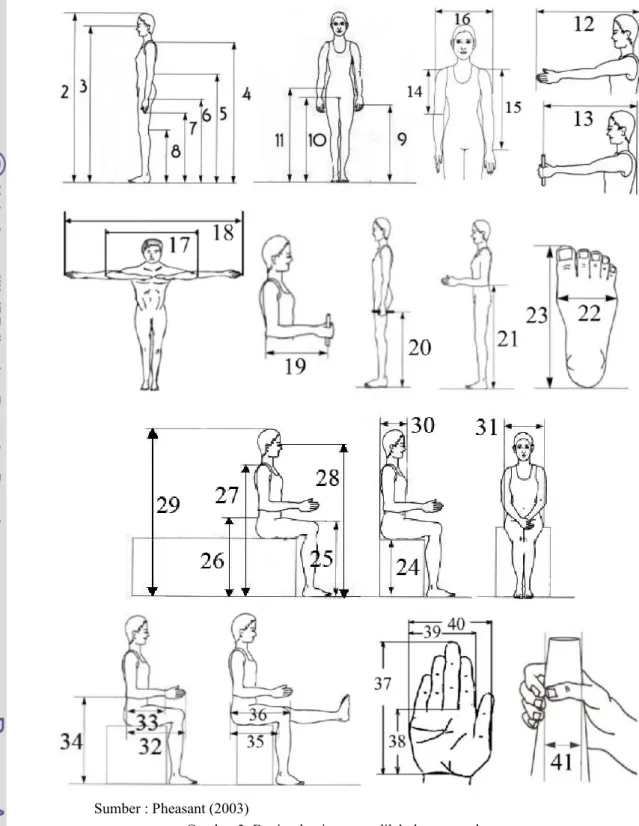

Gambar 3. Bagian-bagian yang dilakukan pengukuran ... 10

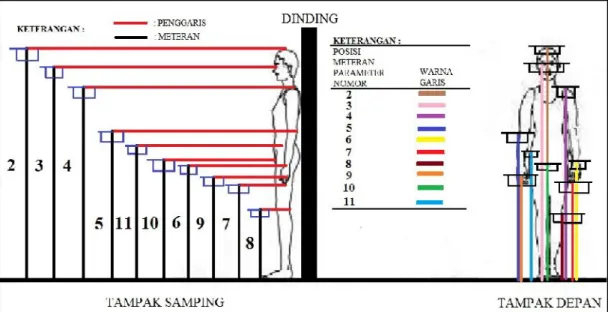

Gambar 4. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 2 sampai 11 ... 12

Gambar 5. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 12 sampai 16... 12

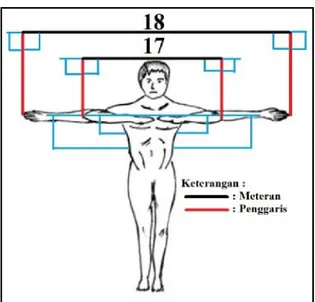

Gambar 6. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 17 sampai 18... 13

Gambar 7. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 19 sampai 23... 13

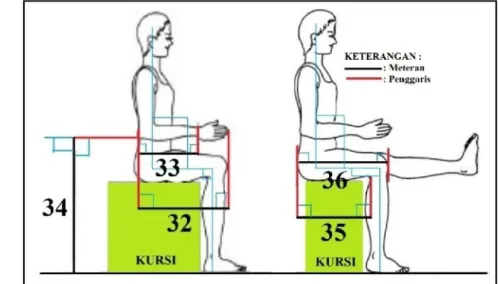

Gambar 8. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 24 sampai 31... 14

Gambar 9. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 32 sampai 36... 14

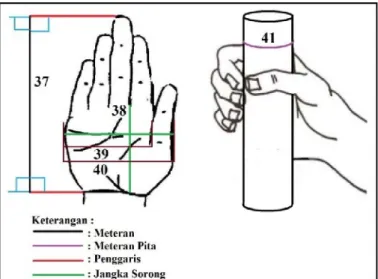

Gambar 10. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 37 sampai 41 ... 15

Gambar 11. Proses saat pengukuran berlangsung dalam keadaan berdiri ... 19

Gambar 12. Proses saat pengukuran berlangsung dalam keadaan duduk ... 20

Gambar 13. Macam-macam selang gerakan ... 24

Gambar 14. Macam-macam selang gerakan pada saat mencangkul ... 25

Gambar 15. Petani dalam melakukan gerakan mencangkul ... 26

Gambar 16. Posisi daun cangkul yang masuk penuh ke dalam tanah ... 28

Gambar 17. Ilustrasi petani pada saat berdiri normal ... 28

Gambar 18. Ilustrasi petani pada posisi daun cangkul yang masuk penuh ke dalam tanah ... 29

Gambar 19. Ilustrasi analisis panjang tangkai cangkul ... 29

Gambar 20. Ilustrasi perhitungan tinggi titik D ... 31

Gambar 21. Ilustrasi letak genggaman tangan ... 32

Gambar 22. Genggaman bagian tengah ... 33

Gambar 23. Genggaman bagian ujung (grip) ... 34

Gambar 24. Desain optimal tangkai cangkul penelitian ini ... 35 Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Antropometri Subjek Primer Penelitian Anindita (2003) ... 41

Lampiran 2. Data Antropometri Petani Pria di Kecamatan Dramaga ... 44

Lampiran 3. Koefisien Korelasi antarparameter Antropometri ... 54

Lampiran 4. Gambar Teknik Desain Tangkai Cangkul Optimal ... 58 Halaman

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menuntut manusia untuk dapat berkembang sesuai dengan arus percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Dengan semakin cepatnya informasi yang diterima oleh manusia, maka memudahkan manusia untuk mengakses informasi agar dapat berfikir maju dan inovatif. Institut Pertanian Bogor telah tanggap terhadap informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terus mencetak mahasiswa yang memiliki kompetensi di bidangnya, berdaya saing tinggi, dan mampu mengaplikasikan ilmunya di masyarakat. Untuk tujuan tersebut, mahasiswa perguruan tinggi diharuskan membuat karya tulis ilmiah dalam profesi keilmuan untuk meningkatkan kemampuan analisis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Karya tulis tersebut berbentuk skripsi yang salah satunya dapat diselesaikan dengan melakukan penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.

Menurut Das dan Grady (1983) serta Das dan Sengupta (1996), “Kombinasi yang baik antara mesin dengan kemampuan manusia secara mendasar perlu untuk performa optimum dari sistem manusia-mesin. Untuk desain yang efisien/perbaikan desain dari mesin/peralatan, hal ini perlu mengikuti petunjuk dan prinsip ergonomi, yang mana memberikan suatu pengenalan ke arah psiologi dan psikologi yang dibutuhkan oleh operator. Desain dari suatu peralatan selalu mempertimbangkan kebutuhan biologis operator, yang mana dapat ditemukan dalam petunjuk ergonomi, dan persyaratan fisik dari mesin/peralatan”. Untuk itu, dalam mendesain alat atau mesin diperlukan data antropometri dari pengguna alat dan mesin itu sendiri agar diperoleh desain yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Di lain sisi, data base antropometri secara empiris sangat sedikit terutama untuk petani, padahal sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani, yang selalu menggunakan alat dan mesin pertanian sehingga petani juga sangat memerlukan desain alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan ukuran tubuh mereka, oleh karena itu dengan adanya data antropometri maka akan membantu seorang engineer dalam mendesain alat dan mesin pertanian sesuai dengan antropometri tubuh petani.

Cangkul merupakan alat utama dan terpenting yang biasa digunakan oleh petani pada umumnya, baik di lahan kering maupun basah. Cangkul terdiri dari dua bagian yaitu, bilah cangkul dan tangkai cangkul. Desain cangkul yang sesuai dengan antropometri tubuh petani sangat diperlukan, khususnya tangkai cangkul agar dapat digunakan secara efektif, aman, dan nyaman.

Menurut data BPS Kapubaten Bogor tahun 2008, dari 7652 KK di Kecamatan Dramaga, 6013 KK adalah rumah tangga yang berpenghasilan sebagai petani atau 78.58%-nya. Hal ini menunjukkan pentingnya pengukuran secara empiris antropometri petani di Kecamatan Dramaga dan mengaplikasikan antropometri untuk desain alat, dalam penelitian ini akan diaplikasikan pada desain tangkai cangkul.

B. TUJUAN

1. Mengetahui antropometri petani pria di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2. Menganalisa dan mendesain tangkai cangkul dengan menggunakan data antropometri yang telah

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. ERGONOMI

Secara harfiah kata “ergonomi” berasal dari bahasa Yunani : ergo (kerja) dan nomos (peraturan, hukum). Jadi ergonomi adalah penerapan ilmu-ilmu biologis tentang manusia bersama-sama dengan ilmu teknik dan teknologi untuk mencapai penyesuaian satu bersama-sama lain secara optimal antara manusia dengan lingkungan kerjanya, yang manfaatnya diukur dengan efisien dan kesejahteraan kerja (Zander, 1972).

Menurut Nurmianto (2004), istilah “ergonomi” mulai dicetuskan pada tahun 1949, akan tetapi aktivitas yang berkenaan dengannya telah bermunculan puluhan tahun sebelumnya. Beberapa kejadian penting diilustrasikan sebagai berikut :

1. C.T. Thackrah, England, 1831.

Thackrah mengamati postur tubuh pada saat bekerja sebagai bagian dari masalah kesehatan. Pada saat itu Thackrah mengamati seorang penjahit yang bekerja dengan posisi dan dimensi kursi-meja yang kurang sesuai secara antropometri, serta pencahayaan yang tidak ergonomis sehingga mengakibatkan membungkuknya badan dan iritasi indera pengelihatan. Disamping itu juga mengamati para pekerja yang berada pada lingkungan kerja dengaan temperatur tinggi, kurangnya ventilasi, jam kerja yang panjang, dan gerakan kerja yang berulang-ulang (repetitive work). 2. F.W. Taylor, U.S.A., 1898.

Frederick W. Taylor adalah seorang insinyur Amerika yang menerapkan metoda ilmiah untuk menentukan cara yang terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan. Beberapa metodanya merupakan konsep ergonomi dan manajemen modern.

3. F.B. Gilbreth, U.S.A., 1911.

Gilbreth juga mengamati dan mengoptimasi metoda kerja, dalam hal ini lebih mendetail dalam Analisa Gerakan dibandingkan dengan Taylor. Dalam bukunya Motion Study yang diterbitkan pada tahun 1911 ia menunjukkan bagaimana postur membungkuk dapat diatasi dengan mendesain suatu sistem meja yang dapat diatur naik-turun (adjustable).

Menurut Openshaw (2006), ergonomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang terfokus mempelajari kecocokan/kesesuaian dengan manusia dan mengurangi kelelahan dan ketidaknyamanan melalui desain produk. Ergonomi dapat pula menjadi suatu bagian dari desain, pabrikasi, dan pendayagunaan. Pengetahuan tentang cara mempelajari antropometri, ukuran tubuh, gerakan berulang, dan desain ruang kerja menyebabkan pengguna (user) menjadi bersikap kritis dalam memahami lebih baik tentang ergonomi sesuai dengan kebutuhan pengguna (user). Sebagai contoh, ergonomi yang diaplikasikan pada desain furnitur kantor membutuhkan pertimbangan kita yaitu bagaimana produk yang didesain cocok dengan manusia yang menggunakannya. Keika di tempat kerja, sekolah, atau rumah, jika produk hasil desain cocok dengan pengguna (user), hasilnya akan lebih nyaman, produktivitas menjadi tinggi, dan mengurangi tingkat stress.

Menurut Bridger (2003), ergonomi adalah interaksi antara manusia dan mesin dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi mesin-manusia. Tujuannya adalah untuk memperbaiki/meningkatkan performa dari sistem dengan memperbaiki interaksi mesin-manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan “desain internal“ dari suatu interaksi mesin-manusia atau “desain eksternal” dari faktor-faktor yang

ada di lingkungan kerja saat bekerja atau saat organisasi kerja menurunkan performa interaksi mesin-manusia.

Menurut International Ergonomics Association (IEA), ergonomika dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara manusia dan elemen lainnya dalam sistem yang berhubungan dengan perancangan, pekerjaan, produk, dan lingkungannya untuk mendapatkan kesesuaian antara kebutuhan, kemampuan, dan keterbatasan manusia (Syuaib, 2003). International Ergonomics Association (IEA) (2000) dalam Helander (2006), menyatakan bahwa para ahli ergonomi menyokong dalam hal mendesain dan mengevaluasi tugas, kerja, produk, lingkungan dan sistem agar dapat membuat hal tersebut sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan keterbatasan manusia.

B. ANTROPOMETRI

Menurut Bridger (1995), antropometri adalah pengukuran tubuh manusia. Kata ini berasal dari Bahasa Yunani yaitu anthropos (manusia) dan metron (pengukuran). Data antropometri digunakan untuk mengetahui dimensi fisik ruang kerja, alat-alat, furnitur, dan pakaian agar terjadi kesesuaian antara manusia dan alat, untuk memastikan terhindarinya ketidakcocokan antara dimensi alat dengan dimensi pengguna.

Menurut Mc. Cormick (1970), antropometri adalah pengukuran fisik tubuh yang meliputi dimensi, berat, dan volume. Sedangkan menurut Kroemer (1978) dalam Sanders (1982) bahwa engineering anthropometry adalah ilmu fisik terapan dalam metode pengukuran fisik manusia untuk pengembangan standar desain alat-alat teknik. Antropometri meliputi pengukuran statik dan dinamik (fungsional), dimensi dan karakteristik fisik ruang dan gerak, dan pemakaian energi sebagai fungsi dari jenis kelamin, umur, pekerjaan, etnik, asal, dan demografi.

Antropometri merupakan istilah yang digunakan dalam pengukuran sifat fisik tubuh manusia yang mengenai panjang, tebal, berat, atau volume maupun faktor lain yang berkaitan dengan rancangan suatu alat. Pengukuran antropometri dibedakan menjadi 2 tipe yaitu struktural atau statik dan tipe dinamik. Tipe statik menghasilkan data dimensi tubuh dalam keadaan diam, seperti tinggi badan atau tinggi bahu. Sedangkan pada tipe dinamik, pengukuran lebih memperhatikan kemampuan gerak manusia dalam melakukan aktivitas (Sanders, 1982).

Data antropometri tergantung dari rata-rata ukuran tubuh suatu populasi yang diukur. Perbedaan ukuran tubuh pada masing-masing populasi tidak mengikuti perbandingan yang baku, karena adanya perbedaan spesifik untuk tiap anggota tubuh. Data mengenai ukuran antropometri tergantung pada rata-rata populasi yang diukur karena rata-rata ukuran tubuh manusia di Benua Eropa misalnya akan mempunyai perbedaan dengan ukuran rata-rata orang di Benua Asia. Demikian juga perbedaan jenis kelamin akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh. Ukuran-ukuran tubuh sangat diperlukan dalam suatu ruang kerja yang baik sehingga dapat menurunkan beban kerja. Pergerakan tubuh yang dapat dilakukan oleh manusia normal mempunyai batas tertentu, karena keterbatasan gerakan manusia maka ada daerah yang paling optimum untuk melakukan kerja sesuai antropometri operatornya (Dianti, 1998).

Dul dan Weerdmeester (2008), mengatakan bahwa dalam mendesain pekerjaan dan situasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari, fokus ergonomi adalah manusia. Situasi yang tidak aman, tidak sehat, tidak nyaman atau tidak efisien dalam bekerja atau dalam kehidupan sehari-hari dihindari dengan membuat perhitungan kemampuan fisik dan psikologi serta keterbatasan manusia. Sejumlah faktor memainkan peran dalam ergonomi; terdiri dari faktor ukuran tubuh dan gerakan-gerakan tubuh (duduk, berdiri, mengangkat, mendorong, dan menekan), faktor lingkungan (kebisingan, getaran,

pencahayaan, iklim, zat kimia), faktor informasi dan operasi (informasi ditingkatkan secara visual atau melalui indera lain, kontrol, hubungan antara tampilan dan

pekerjaan yang menarik). Faktor

kesehatan, kenyamanan, dan performa yang efisien dalam bekerja dan dalam kehidupan sehari Ergonomi menggambarkan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang iptek, termasuk

biomekanika, psiologi, psikologi, toksikologi, teknik kimia, teknik industri, teknologi informasi dan manajemen. Hal tersebut dikumpulkan, diseleksi, dan diintegrasikan ke dalam ilmu

relevan dengan bidang-bidang tersebut.

C. PENGUKURAN ANTROPOMETRI

Secara umum data antropometri yang diterapkan untuk hal dari persentil ke-5, ke-50, ke

hanya diterapkan pada rancangan yang digunakan oleh semua orang contoh perlengkapan di rumah rumah sakit. Untuk alat yang dapat diatur sesuai dengan operatornya, misalnya posisi tempat duduk, posisi pegangan kendali, desain sebaiknya diran

sampai ke-95 (Zander, 1972).

Menurut Nurnianto (2004), adapun distribusi normal ditandai dengan adanya nilai mean (rata rata) dan SD (standar deviasi). Sedangkan percentil adalah suatu nilai yang menyatakan ba percentase tertentu dari sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih dari nilai tersebut. Misalnya : 95% populasi adalah sama dengan atau lebih rendah dari 95 percentil; 5% dari populasi berada sama dengan atau lebih rendah dari 5 percentil

tabel probabilitas distribusi normal.

Gambar

pencahayaan, iklim, zat kimia), faktor informasi dan operasi (informasi ditingkatkan secara visual atau melalui indera lain, kontrol, hubungan antara tampilan dan kontrol), organisasi kerja (tugas yang tepat, pekerjaan yang menarik). Faktor-faktor tersebut menjelaskan secara luas tingkat keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan performa yang efisien dalam bekerja dan dalam kehidupan sehari

an ilmu pengetahuan dari berbagai bidang iptek, termasuk

biomekanika, psiologi, psikologi, toksikologi, teknik kimia, teknik industri, teknologi informasi dan manajemen. Hal tersebut dikumpulkan, diseleksi, dan diintegrasikan ke dalam ilmu

bidang tersebut.

PENGUKURAN ANTROPOMETRI

Secara umum data antropometri yang diterapkan untuk hal-hal yang khusus, cukup diambil 50, ke-95 atau antara persentil ke-5 sampai persentil ke

hanya diterapkan pada rancangan yang digunakan oleh semua orang contoh perlengkapan di rumah rumah sakit. Untuk alat yang dapat diatur sesuai dengan operatornya, misalnya posisi tempat duduk, posisi pegangan kendali, desain sebaiknya dirancang agar dapat memenuhi selang persentil ke

1972).

Menurut Nurnianto (2004), adapun distribusi normal ditandai dengan adanya nilai mean (rata rata) dan SD (standar deviasi). Sedangkan percentil adalah suatu nilai yang menyatakan ba percentase tertentu dari sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih dari nilai tersebut. Misalnya : 95% populasi adalah sama dengan atau lebih rendah dari 95 percentil; 5% dari populasi berada sama dengan atau lebih rendah dari 5 percentil. Besarnya nilai percentil dapat ditentukan dari tabel probabilitas distribusi normal.

Sumber : Nurnianto (2004)

Gambar 1. Distribusi normal dan perhitungan persentil

pencahayaan, iklim, zat kimia), faktor informasi dan operasi (informasi ditingkatkan secara visual atau kontrol), organisasi kerja (tugas yang tepat, faktor tersebut menjelaskan secara luas tingkat keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan performa yang efisien dalam bekerja dan dalam kehidupan sehari-hari. an ilmu pengetahuan dari berbagai bidang iptek, termasuk antropometrika, biomekanika, psiologi, psikologi, toksikologi, teknik kimia, teknik industri, teknologi informasi dan manajemen. Hal tersebut dikumpulkan, diseleksi, dan diintegrasikan ke dalam ilmu pengetahuan yang

hal yang khusus, cukup diambil 5 sampai persentil ke-95. Persentil ke-100 hanya diterapkan pada rancangan yang digunakan oleh semua orang contoh perlengkapan di rumah-rumah sakit. Untuk alat yang dapat diatur sesuai dengan operatornya, misalnya posisi tempat duduk,

cang agar dapat memenuhi selang persentil ke-5

Menurut Nurnianto (2004), adapun distribusi normal ditandai dengan adanya nilai mean (rata-rata) dan SD (standar deviasi). Sedangkan percentil adalah suatu nilai yang menyatakan bahwa percentase tertentu dari sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih dari nilai tersebut. Misalnya : 95% populasi adalah sama dengan atau lebih rendah dari 95 percentil; 5% dari populasi . Besarnya nilai percentil dapat ditentukan dari

D. CANGKUL

Menurut Kurniadi (1990), cangkul merupakan salah satu alat pengolah tanah tradisional yang murah, dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Karena adanya perbedaaan jenis tanah, keadaan topografi dan kebiasaan setempat maka tersedia beraneka ragam bentuk dan ukuran dan berat cangkul yang berada di setiap daerah. Penggunaannya sangat luas baik di bidang pertanian maupun bidang lainnya. Anonim (1989), peralatan keerja yang dapat dikelompokkan dengan cangkul antara lain sekop, garpu, linggis, landak, dan lain-lain.

Sarman (1979), menyatakan bahwa tujuan penggunaan alat pertanian pada umumnya adalah mempercepat waktu kerja atau memperpendek jangka waktu yan dibutuhkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, mengurangi biaya pengerjaan, dan mencapai hasil kerja yang lebih tinggi/baik. Suma’mur (1987) menyatakan bila dilihat dari fungsinya, cangkul dapat melipat-gandakan kemampuan daya tahan tangan manusia sebagai sumber tenaga dalam memecah, menarik, mengaduk, mengangkat tanah atau barang lain yang sedang dikerjakan. Pelipat-gandaan ini mungkin puluhan atau lebih dari seratus kali hasil kerja tangan, dan tergantung dari sifat tanah serta faktor bentuk, berat serta ukuran cangkul.

Tersedianya beraneka ragam jenis cangkul di pasaran yang penggunaannya dengan gerakan tangan serta dalam sikap-sikap tubuh, cara-cara kerja, bentuk dan berat bilah serta tangkai yang secara ergonomis dapat diperbaiki untuk meningkatkan produktifitas kerja, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan dalam bekerja (Kurniadi, 1990). Bentuk cangkul yang digunakan pada umumnya bervariasi misalnya di daerah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, dan Lombok panjang tangkai cangkul adalah 1 sampai 1.25 meter, dengan sudut cangkul 70° sampai 80° dan beratnya 1.25 kg. Di jawa Tengah (Blitaran), panjang tangkai cangkul adalah 65-80 cm, sudut cangkul 60° sampai 80° dan beratnya 1 kg (Anonim, 1970). Perbedaan-perbedaan dari bentuk cangkul di beberapa daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jenis tanah, keadaan topografi dan kebiasaan setempat (Anonim, 1970). Berdasarkan hasil survey mesin dan alat pertanian di Indonesia, yaitu di daerah-daerah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, pada umumnya cangkul mempunyai berat berkisar antara 1000 gram sampai 3000 gram, panjang tangkai cangkul 0.65 sampai 1.25 meter dan sudut cangkul yang digunakan adalah 50° sampai 80° (Kurniadi, 1990).

Menurut Sarman (1979), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih cangkul adalah : 1. Sudut antara tangkai dan daun cangkul. Bagi pekerjaan biasa, besar sudutnya 60-70° ; sedangkan

untuk penggalian lubang atau pembuatan saluran atau untuk pencangkulan di lereng (tanah pegunungan), besar sudutnya 50-60°.

2. Berat cangkul. Cangkul yang terlalu berat cepat melelahkan sedang yang terlalu ringan kurang berdaya untuk mencangkul. Berat beban pencangkulan ini erat hubungannya dengan kemampuan dan kondisi seseorang.

3. Daun dan tangkai cangkul. Bentuk serta ukuran daun dan tangkai cangkul berbeda-beda menurut tujuan dan jenis tanahnya. Pada tanah ringan dimana cangkul seolah-olah hanya digunakan untuk menyeduk dan kurang untuk memukul tanah, biasanya dipakai daun cangkul yang panjang dengan tangkai cangkul pendek dimana sudut antara daun dan tangkai cangkulnya kecil. Adapun beberapa bentuk daun cangkul yang sering dijumpai disajikan pada Gambar 2.

4. Lubang pada daun cangkul hendaknya jangan bulat tetapi segi empat. 5. Mata cangkul harus selalu tajam.

Sumber : Sarman (1979)

Gambar 2. Beberapa bentuk daun cangkul

Gaya-gaya yang bekerja pada suatu alat pengolah tanah, erat hubungannya dengan sifat mekanis yang dimiliki tanah dalam hubungannya dengan penggunaan alat-alat pertanian. Secara garis besar dapat digolongkan dalam 3 bentuk (Anonim, 1973).

1. Sifat memberikan beban penahan dalam arah horizontal terhadap kerja mekanis yang diberikan. 2. Kemampuan untuk memberikan penyanggahan terhadap beban dinamis vertikal.

3. Kekerasan tanah yang berhubungan erat dengan ketahanan tanah yang dipotong atau dirobek baik ke arah vertikal maupun horizontal.

Beban penahan tanah ke arah horizontal dihasilkan sebagai reaksi tanah terhadap kerja pergeseran ke arah horizontal yang berasal dari gaya lain yang bekerja pada tanah. Pergeseran tanah ke arah horizontal dapat timbul oleh karena alat pengolah tanah dan kerja pada bagian penarik. Kemampuan tanah untuk memberikan penyanggahan terhadap beban dinamis ke arah vertikal akan sangat mempengaruhi besar daya tersebut dan mempengaruhi kedalaman masuknya bilah cangkul ke dalam tanah, yang selanjutnya akan mempengaruhi kapasitas pencangkulan. Untuk pekerjaan pencangkulan, gaya-gaya yang bekerja dan kecepatan jatuhnya cangkul di permukaan tanah berkaitan dengan kebutuhan tanaga mekanis, yaitu gaya vertikal yang disebabkan oleh kekerasan tanah, gaya berat cangkul, dan gaya pembalikan tanah. Ketiga gaya tersebut diasumsikan bekerja dalam satu titik tangkap.

Cangkul umumnya digunakan untuk membalik serta memecah dan membelah tanah pada petak-petak lahan yang sempit dimana tidak memungkinkan dilakukan pembajakan; pada lahan yang masih banyak terdapat batuan dan tanggul yang masih tersisa; serta sudut-sudut petakan lahan yang tidak terolah oleh pembajakan. Selain itu, cangkul juga digunakan untuk mengurai atau menggembur tanah pada lapisan atas agar diperoleh tata aerasi tanah yang baik; penggunaan cangkul yang lain dapat untuk membumbun, menyiang, membuat saluran, melubang tanah, memperbaiki pematang dan sebagainya. Cangkul disamping digunakan untuk mengolah tanah tahap pertama juga digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua. Alat untuk mengolah tanah ini merupakan alat tradisional sederhana yang apabila dilihat dari segi kenyamanan manusia dalam bekerja sangat rendah dibandingkan penggunaan tenaga ternak atau traktor (Irwanto, 1987).

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Penelitian ini dilakukan mulai Juli-September 2010 di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

B. ALAT DAN BAHAN

1. Peralatan yang digunakan

a. Meteran pita g. Jangka Sorong m. Pulpen b. Meteran Kaleng h. Kursi n. Penggaris siku c. Silinder (Pipa PVCukuran 2 inch) i. Seperangkat komputer/laptop o. Bantalan d. Timbangan j. Software Autocad 2008

e. Penggaris k. Software Ulead Studio 11 f. Kamera digital l. Software Microsoft Office 2007 2. Subjek

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari petani yang ada di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dengan selang umur antara 20-45 tahun.

3. Objek

Objek yang dianalisis adalah tangkai cangkul.

C. PENGAMBILAN DATA

Pengambilan subjek dilakukan secara acak, karena penulis tidak mengetahui siapa-siapa saja yang berprofesi sebagai petani, letak tempat tinggal petani, umur seluruh petani di tiap daerah, dan untuk mendapatkan data-data tersebut membutuhkan biaya dan waktu yang tidak disanggupi oleh penulis, maka penulis melakukan pengambilan data secara acak dengan :

1. Mengunjungi langsung petani ketika di sawah atau ladang tanpa mengetahui terlebih dahulu umur dan letak tempat tinggalnya, penulis hanya mengetahui petani tersebut berprofesi sebagai petani dan berada di desa apa dengan melakukan wawancara saat itu juga. Selain itu, dalam pengambilan data juga menghindari subjek yang akan berpotensi sebagai data pencilan seperti petani yang mengalami gigantisme, kerdil, dan kecacatan fisik lain.

2. Mengunjungi ketua RT, RW, dan gapoktan tanpa memilih-milih RT, RW, dan gapoktan mana yang akan dilakukan pengambilan data subjek. Penulis hanya mengetahui di desa mana RT, RW, dan gapoktan berada. Dan penunjukan subjek dilakukan oleh ketua RT, RW, dan gapoktan bukan oleh penulis, agar menghindari penilaian secara subyektif oleh penulis.

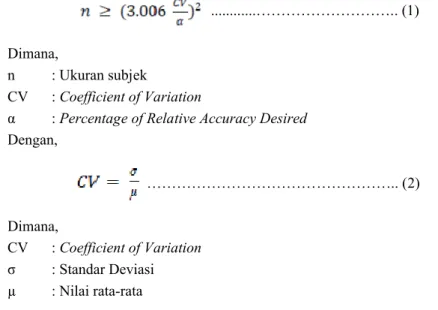

Untuk ukuran subjek, menurut Hu (2007), jumlah subjek diperkirakan berdasarkan persamaan yang tersedia pada gabungan ISO 15535 : 2003 ‘‘Persyaratan Umum dalam Membangun Data Base Antropometri” dengan selang kepercayaan 95% untuk persentil ke-5, ke-50, dan ke-95:

………… ...……….. (1)

Dimana,

n : Ukuran subjek

CV : Coefficient of Variation

α : Percentage of Relative Accuracy Desired Dengan, ……….. (2) Dimana, CV : Coefficient of Variation σ : Standar Deviasi µ : Nilai rata-rata

Ukuran subjek dihitung berdasarkan data dari penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Anindita (2003). Dalam penelitian tersebut terdapat 40 subjek primer dan 73 subjek sekunder. Subjek primer diambil dari penduduk di sekitar kampus IPB Dramaga. Agar karakteristik tubuh petani yang akan diukur pada penelitian ini mendekati dengan karakteristik tubuh pada penelitian terdahulu maka data yang digunakan untuk menentukan ukuran subjek penelitian ini adalah data 40 subjek primer.

Parameter berat badan pada penelitian sebelumnya dipilih karena setelah dilakukan perhitungan ukuran subjek minimum yang diambil yang terbesar ada pada parameter tersebut yaitu 57 subjek, agar data yang diperoleh lebih baik maka dalam penelitian ini diambil 60 subjek. Dalam perhitungan ukuran subjek, nilai CV, σ, dan µ parameter berat badan sebesar CV = 0.125, σ = 7.444,

dan µ = 59.525; dengan nilai CV = 0.125 dan α dipilih 0.05, sehingga diperoleh ukuran subjek sebesar 57, diambil 60. Hasil perhitungan ukuran subjek dapat dilihat pada Lampiran 1. Pengalokasian pengambilan subjek dilihat dari persentase populasi di tiap desa, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pengambilan Subjek Kepala Keluarga Petani di Tiap Desa di Kecamatan Dramaga

No Desa Populasi Tahun (dalam KK) Persentase (%) Ukuran Subjek(orang) 2008 2009 2010 1 Purwasari 732 743.0 754.1 12.2 7 2 Petir 1086 1102.3 1118.8 18.1 11 3 Sukadamai 629 638.4 648.0 10.5 6 4 Sukawening 761 772.4 784.0 12.7 8 5 Neglasari 838 850.6 863.3 13.9 8 6 Sinar Sari 416 422.2 428.6 6.9 4 7 Ciherang 284 288.3 292.6 4.7 3 8 Dramaga 140 142.1 144.2 2.3 1 9 Babakan 20 20.3 20.6 0.3 1 10 Cikarawang 1107 1123.6 1140.5 18.4 11 Jumlah 6013 6103.2 6194.7 100.0 60 Keterangan : Laju Pertumbuhan Penduduk 1.5 %

(Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2009)

Sumber : Pheasant (2003)

Gambar 3. Bagian-bagian yang dilakukan pengukuran

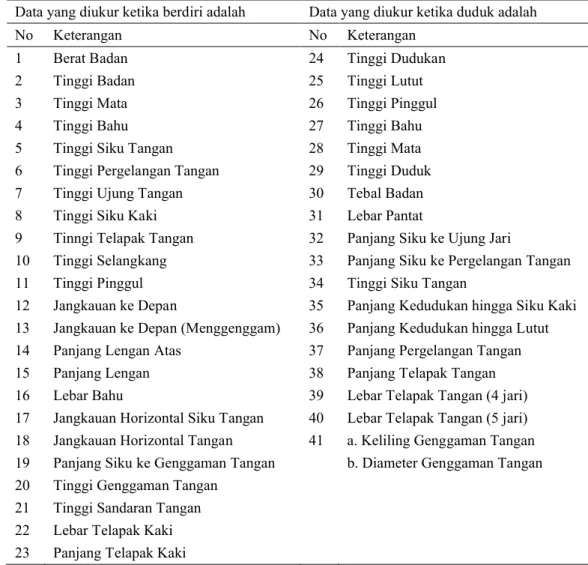

Tabel 2. Data yang Diukur di Lapangan

Data yang diukur ketika berdiri adalah Data yang diukur ketika duduk adalah No Keterangan No Keterangan

1 Berat Badan 24 Tinggi Dudukan 2 Tinggi Badan 25 Tinggi Lutut 3 Tinggi Mata 26 Tinggi Pinggul 4 Tinggi Bahu 27 Tinggi Bahu 5 Tinggi Siku Tangan 28 Tinggi Mata 6 Tinggi Pergelangan Tangan 29 Tinggi Duduk 7 Tinggi Ujung Tangan 30 Tebal Badan 8 Tinggi Siku Kaki 31 Lebar Pantat

9 Tinngi Telapak Tangan 32 Panjang Siku ke Ujung Jari

10 Tinggi Selangkang 33 Panjang Siku ke Pergelangan Tangan 11 Tinggi Pinggul 34 Tinggi Siku Tangan

12 Jangkauan ke Depan 35 Panjang Kedudukan hingga Siku Kaki 13 Jangkauan ke Depan (Menggenggam) 36 Panjang Kedudukan hingga Lutut 14 Panjang Lengan Atas 37 Panjang Pergelangan Tangan 15 Panjang Lengan 38 Panjang Telapak Tangan 16 Lebar Bahu 39 Lebar Telapak Tangan (4 jari) 17 Jangkauan Horizontal Siku Tangan 40 Lebar Telapak Tangan (5 jari) 18 Jangkauan Horizontal Tangan 41 a. Keliling Genggaman Tangan 19 Panjang Siku ke Genggaman Tangan b. Diameter Genggaman Tangan 20 Tinggi Genggaman Tangan

21 Tinggi Sandaran Tangan 22 Lebar Telapak Kaki 23 Panjang Telapak Kaki

Pengukuran antropometri tidak dilakukan dengan menggunakan antropometer, hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah antropolometer dan kesulitan dalam membawanya ke lapangan. Oleh sebab itu, digunakan alat ukur sederhana seperti yang telah disebutkan dalam subbab alat dan bahan sebelumnya. Agar mendapatkan hasil pengukuran di lapangan yang sesuai dengan nilai yang diinginkan/dicapai dan valid maka cara melakukan pengukuran tentunya sedikit berbeda dengan pengukuran yang dilakukan dengan antropometer. Berikut penjelasan bagaimana cara pengukuran dan posisi subjek/orang yang diukur :

1. Pengukuran untuk parameter berat badan. Pengukuran dilakukan dengan timbangan dengan keadaan subjek dalam posisi badan tegap dan dalam posisi seimbang atau tidak bergerak ke kiri, kanan, depan, maupun belakang serta tidak melakukan gerakan loncatan-loncatan.

2. Pengukuran untuk parameter nomor 2 sampai 11. Pengukuran dilakukan dengan cara menyandarkan subjek pada media dinding contohnya dinding rumah dengan badan tegap, berdiri sempurna, dan kaki sedikit rapat. Dan pertemuan antara penggaris dan meteran harus tegak lurus baik tampak samping maupun tampak depan. Berikut ilustrasi pengukurannya :

Gambar 4. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 2 sampai 11

3. Pengukuran untuk parameter nomor 12 sampai 16. Pengukuran dilakukan dengan cara menyandarkan subjek pada media dinding contohnya dinding rumah dengan badan tegap, berdiri sempurna, dan kaki sedikit rapat. Dan pertemuan antara penggaris dan meteran harus tegak lurus baik tampak samping maupun tampak depan. Untuk pengukuran parameter nomor 12 dan 13, tangan harus dipancangkan ke depan secara tegap dan tegak lurus serta parameter 13 menggenggam pulpen (mata pulpen sebagai titik ukur). Berikut ilustrasinya :

Gambar 5. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 12 sampai 16

4. Pengukuran untuk parameter nomor 17 dan 18. Pengukuran dilakukan dengan cara menyandarkan subjek pada media dinding contohnya dinding rumah dengan badan tegap, berdiri sempurna, dan kaki sedikit rapat. Untuk parameter nomor 17, posisi lengan ditekuk sehingga siku tangan nampak mengerucut, dan antara lengan kiri dan kanan harus segaris sedangkan parameter nomor 18 lengan tangan direbah hingga lengan tangan kanan dan kiri segaris. Dan pertemuan antara penggaris dan meteran harus tegak lurus baik tampak samping maupun tampak depan. Berikut ilustrasinya :

Gambar 6. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 17 sampai 18

5. Pengukuran untuk parameter nomor 19 sampai 23. Pengukuran dilakukan dengan cara menyandarkan subjek pada media dinding contohnya dinding rumah dengan badan tegap, berdiri sempurna, dan kaki sedikit rapat. Untuk parameter 19 dan 20, tangan dalam keadaan menggenggam pulpen (mata pulpen sebagai titik ukur). Dan pertemuan antara penggaris dan meteran harus tegak lurus baik tampak samping maupun tampak depan . Untuk parameter nomor 22 diukur dengan jangka sorong dan dicari ukuran terpanjangnya. Berikut ilustrasinya :

Gambar 7. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 19 sampai 23

6. Pengukuran untuk parameter nomor 24 sampai 31. Pengukuran dilakukan dengan posisi subjek dalam keadaan duduk, posisi badan tegap, paha lurus, kaki lurus, sudut antara badan dan paha 90°, sudut antara kaki dan paha 90°. Dan pertemuan antara penggaris dan meteran harus tegak lurus baik tampak samping maupun tampak depan. Apabila antara kaki dengan paha tidak terbentuk sudut 90°, maka gunakan bantalan untuk mengganjal kaki kemudian sesuaikan hingga terbentuk sudut 90°. Berikut ilustrasinya :

Gambar 8. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 24 sampai 31

7. Pengukuran untuk parameter nomor 32 sampai 36. Pengukuran dilakukan dengan posisi subjek dalam keadaan duduk, posisi badan tegap, paha lurus, kaki lurus, sudut antara badan dan paha 90°, sudut antara kaki dan paha 90°. Dan pertemuan antara penggaris dan meteran harus tegak lurus baik tampak samping maupun tampak depan. Apabila antara kaki dengan paha tidak terbentuk sudut 90°, maka gunakan bantalan untuk mengganjal kaki kemudian sesuaikan hingga terbentuk sudut 90°. Berikut ilustrasinya :

Gambar 9. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 32 sampai 36

8. Pengukuran untuk parameter 37 sampai 41. Pengukuran dilakukan dengan posisi subjek dalam keadaan duduk, posisi badan tegap, paha lurus, kaki lurus, sudut antara badan dan paha 90°, sudut antara kaki dan paha 90°. Untuk parameter nomor 38 sampai 40 menggunakan jangka sorong, sedangkan untuk parameter nomor 41 menggunakan silinder untuk digenggam dan diukur dengan meteran pita. Untuk parameter nomor 37 dilakukan dengan meteran dan dibantu penggaris, serta pertemuan antara penggaris dan meteran harus tegak lurus baik tampak samping maupun tampak depan. Berikut ilustrasinya :

Gambar 10. Ilustrasi pengukuran parameter nomor 37 sampai 41

D. PENGOLAHAN DATA

Setelah didapatkan data di lapangan kemudian diolah dengan cara : 1. Pengolahan data

Data yang diperoleh diolah dan ditentukan: a. Nilai Rata-rata

Menurut Walpole (1992), cara menghitung mean adalah dengan menggunakan rumus :

………..……. (3)

Dimana,

ndata : jumlah data xi : data ke-i

b. Simpangan Baku

Menurut Walpole (1992), cara menghitung simpangan baku adalah dengan menggunakan rumus :

……….... (4)

Dimana,

ndata : jumlah data xi : data ke-i

c. Persentil ke-5, ke-50, dan ke-95

Menurut Pheasant (2003), cara menghitung persentil adalah dengan menggunakan rumus :

……….. (5)

Dimana,

nilai rata-rata : nilai rata-rata s : simpangan baku z : z-score(nilai z)

Nilai z dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

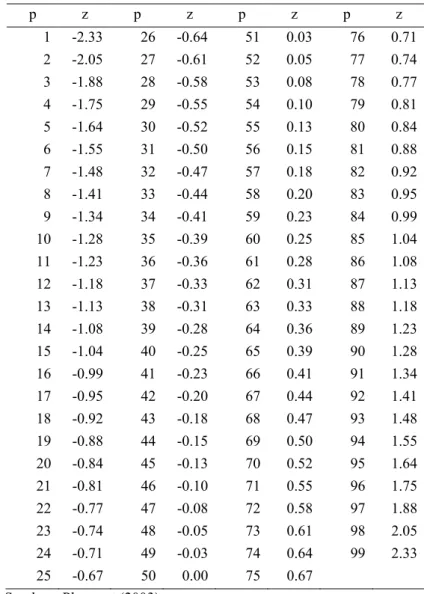

Tabel 3. Nilai z (z-score)

p z p z p z p z 1 -2.33 26 -0.64 51 0.03 76 0.71 2 -2.05 27 -0.61 52 0.05 77 0.74 3 -1.88 28 -0.58 53 0.08 78 0.77 4 -1.75 29 -0.55 54 0.10 79 0.81 5 -1.64 30 -0.52 55 0.13 80 0.84 6 -1.55 31 -0.50 56 0.15 81 0.88 7 -1.48 32 -0.47 57 0.18 82 0.92 8 -1.41 33 -0.44 58 0.20 83 0.95 9 -1.34 34 -0.41 59 0.23 84 0.99 10 -1.28 35 -0.39 60 0.25 85 1.04 11 -1.23 36 -0.36 61 0.28 86 1.08 12 -1.18 37 -0.33 62 0.31 87 1.13 13 -1.13 38 -0.31 63 0.33 88 1.18 14 -1.08 39 -0.28 64 0.36 89 1.23 15 -1.04 40 -0.25 65 0.39 90 1.28 16 -0.99 41 -0.23 66 0.41 91 1.34 17 -0.95 42 -0.20 67 0.44 92 1.41 18 -0.92 43 -0.18 68 0.47 93 1.48 19 -0.88 44 -0.15 69 0.50 94 1.55 20 -0.84 45 -0.13 70 0.52 95 1.64 21 -0.81 46 -0.10 71 0.55 96 1.75 22 -0.77 47 -0.08 72 0.58 97 1.88 23 -0.74 48 -0.05 73 0.61 98 2.05 24 -0.71 49 -0.03 74 0.64 99 2.33 25 -0.67 50 0.00 75 0.67 Sumber : Pheasant (2003) d. Koefisien korelasi

Menurut Walpole (1992), koefisien korelasi adalah ukuran hubungan linier antara dua peubah X dan Y diduga dengan koefisien korelasi contoh r, yaitu :

…... (6)

Dimana, n : jumlah data xi : nilai peubah xi

yi : nilai peubah yi

2.

Menganalisa dan mendesain tangkai cangkul dengan menggunakan data antropometri yang telah diperoleh di lapangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DATA ANTROPOMETRI PETANI PRIA KECAMATAN DRAMAGA

Dalam suatu pengambilan data antropometri pada suatu populasi yaitu pada Kecamatan Dramaga terdapat perbedaan dengan populasi di daerah lain. Perbedaan antara suatu populasi dengan populasi yang lain adalah dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut (Stevenson, 1989 dalam Nurmianto, 2004) : 1. Keacakan/random 2. Jenis kelamin 3. Suku bangsa 4. Usia 5. Jenis pekerjaan 6. Pakaian

7. Faktor kehamilan pada wanita 8. Cacat tubuh secara fisik

Faktor-faktor seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia, jenis pekerjaan sangat mempengaruhi perbedaan antara populasi subjek dengan populasi yang lain. Jenis kelamin pada penelitian ini spesifik pada jenis kelamin pria sehingga populasi lain yaitu wanita tidak tercakup. Suku bangsa juga sebagian besar adalah Suku Sunda yang banyak mendiami daerah Jawa Barat umumnya dan Kecamatan Dramaga khususnya. Dari segi usia subjek, kisaran usia subjek antara 20-45 tahun, hal ini mempertimbangkan usia pertumbuhan tubuh pria dewasa yang tumbuh hingga usia 20 tahun dan kemudian menyusut mulai usia 45 tahun. Akan sangat berbeda bila subjek populasi usia dewasa dibandingkan dengan usia bayi, balita, maupun manula. Untuk jenis pekerjaan, penelitian ini spesifik pada pekerjaan bertani yang tentunya akan berbeda dengan populasi yang terbiasa bekerja sebagai buruh, pekerja kantoran, guru, dan lain-lain.

Pengambilan data dilakukan secara acak dengan mengunjungi subjek yang ada di tiap-tiap desa, baik dengan langsung bertemu dengan subjek maupun melalui perantara pemuka atau tokoh masyarakat seperti ketua RT, ketua RW, dan ketua gapoktan. Berikut beberapa dokumentasi selama pengukuran antropometri petani pria di Kecamatan Dramaga :

a b c d e f g Keterangan :

a. Pengukuan Berat Badan e. Pengukuran Panjang Siku ke Genggaman Tangan b. Pengukuran Tinggi Badan f. Pengukuran Panjang Telapak Kaki

c. Pengukuran Tinggi Siku Tangan g. Pengukuran Lebar Telapak Kaki d. Pengukuran Jangkauan ke Depan

a b c

d e f

g h

Keterangan :

a. Posisi sudut 90° (kaki-paha-badan) e. Pengukuran Panjang Kedudukan hingga Siku Kaki b. Pengukuran Tinggi Lutut f. Pengukuran Tinggi Siku Tangan

c. Pengukuran Tinggi Bahu g. Pengukuran Panjang Telapak Tangan d. Pengukuran Tinggi Duduk h. Pengukuran Lebar Telapak Tangan (4 jari)

Gambar 12. Proses saat pengukuran berlangsung dalam keadaan duduk

1. NILAI RATA-RATA, SIMPANGAN BAKU, DAN PERSENTIL

Setelah dilakukan pengambilan data dari 10 desa di Kecamatan Dramaga, diperoleh data antropometri petani pria secara ringkas sebagai berikut (selengkapnya lihat Lampiran 2) :

Tabel 4. Ringkasan Data Antropometri Petani Pria di Kecamatan Dramaga (satuan dalam cm kecuali Berat Badan dalam kg)

Parameter (lihat Gambar 3 halaman 10)

Nilai

Rata-rata

Simpangan

Baku Persentil ke-5 Persentil ke-50 Persentil ke-95

Berdiri

1 Berat Badan 56.85 10.95 38.90 56.85 74.80 2 Tinggi Badan 162.12 5.44 153.20 162.12 171.04 3 Tinggi Mata 150.69 5.46 141.74 150.69 159.65 4 Tinggi Bahu 135.67 5.16 127.21 135.67 144.14 5 Tinggi Siku Tangan 102.52 4.37 95.36 102.52 109.68 6 Tinggi Pergelangan Tangan 79.15 4.01 72.58 79.15 85.73 7 Tinggi Ujung Tangan 60.07 3.65 54.07 60.07 66.06 8 Tinggi Siku Kaki 46.04 2.56 41.84 46.04 50.23 9 Tinngi Telapak Tangan 68.06 3.95 61.57 68.06 74.54 10 Tinggi Selangkang 72.82 3.74 66.69 72.82 78.95 11 Tinggi Pinggul 94.82 4.35 87.69 94.82 101.95 12 Jangkauan ke Depan 80.35 3.06 75.33 80.35 85.37 13 Jangkauan ke Depan (Menggenggam) 69.53 3.49 63.81 69.53 75.25 14 Panjang Lengan Atas 31.45 2.04 28.11 31.45 34.80 15 Panjang Lengan 55.58 2.38 51.68 55.58 59.48 16 Lebar Bahu 44.19 3.22 38.91 44.19 49.46 17 Jangkauan Horizontal Siku Tangan 84.35 4.40 77.13 84.35 91.56 18 Jangkauan Horizontal Tangan 167.26 6.41 156.75 167.26 177.77 19 Panjang Siku ke Genggaman Tangan 34.40 1.89 31.29 34.40 37.50 20 Tinggi Genggaman Tangan 70.01 3.79 63.80 70.01 76.23 21 Tinggi Sandaran Tangan 99.00 3.79 92.79 99.00 105.22 22 Lebar Telapak Kaki 10.49 0.56 9.57 10.49 11.40 23 Panjang Telapak Kaki 24.99 1.21 23.01 24.99 26.97 Duduk 24 Tinggi Dudukan 36.62 2.06 33.24 36.62 40.00 25 Tinggi Lutut 50.37 2.16 46.83 50.37 53.90 26 Tinggi Pinggul 55.63 3.14 50.48 55.63 60.77 27 Tinggi Bahu 93.67 4.44 86.39 93.67 100.94 28 Tinggi Mata 108.26 5.23 99.69 108.26 116.84 29 Tinggi Duduk 120.26 5.92 110.54 120.26 129.97 30 Tebal Badan 20.90 2.26 17.19 20.90 24.60 31 Lebar Pantat 34.19 3.28 28.81 34.19 39.57 32 Panjang Siku ke Ujung Jari 45.38 1.86 42.33 45.38 48.44 33 Panjang Siku ke Pergelangan Tangan 26.89 1.41 24.58 26.89 29.20 34 Tinggi Siku Tangan 58.43 3.38 52.88 58.43 63.98 35 Panjang Kedudukan hingga Siku Kaki 47.47 3.04 42.49 47.47 52.45 36 Panjang Kedudukan hingga Lutut 55.18 2.70 50.75 55.18 59.61 37 Panjang Pergelangan Tangan 18.45 0.78 17.17 18.45 19.73 38 Panjang Telapak Tangan 10.36 0.48 9.58 10.36 11.15 39 Lebar Telapak Tangan (4 jari) 8.71 0.54 7.82 8.71 9.59 40 Lebar Telapak Tangan (5 jari) 10.15 0.68 9.03 10.15 11.27 41 a. Keliling Genggaman Tangan 15.29 0.81 13.95 15.29 16.62 b. Diameter Genggaman Tangan 4.87 0.26 4.44 4.87 5.29

2. KOEFISIEN KORELASI

Koefisien korelasi menunjukkan seberapa dekat hubunagan suatu variabel dengan variabel lain. Menurut Higgins (2005), korelasi tidak sama dengan penyebaban/sebab-akibat. Jika dihubungkan hanya berarti dua peubah yang terhubung. Anda tidak dapat berkata bahwa salah satu dari dua peubah adalah penyebab dari peubah lain. Korelasi memberitahu anda bahwa jika suatu peubah berubah, maka peubah lain tampak berubah pada suatu teknik peramalan. Masih menurut Higgins (2005), Koefisien korelasi (r) memiliki selang nilai antara -1 hingga +1. Jika koefisien korelasi bernilai positif berarti menunjukkan hubungan yang positif begitu pula sebaliknya. Suatu koefisien korelasi yang nilainya lebih besar (mendekati +/- 1.00) menunjukkan hubungan yang lebih kuat sedangkan koefisien korelasi yang nilainya lebih kecil (mendekati 0.00) menunjukkan hubungan yang lebih lemah. Nilai koefisien korelasi sebesar 0.00 berarti tidak ada hubungan sedangkan nilai koefisien +/- 1.00 berarti hubungan erat atau sempurna.

Menurut Hasan (2003), untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antarvariabel, berikut ini diberikan nilai-nilai dari r sebagai patokan :

1. r = 0, tidak ada korelasi

2. 0 < r ≤ 0.2, korelasi sangat rendah/lemah sekali

3. 0.2 < r ≤ 0.4, korelasi rendah/lemah tapi pasti

4. 0.4 < r ≤ 0.7, korelasi yang cukup berarti

5. 0.7 < r ≤ 0.9, korelasi yang tinggi, kuat

6. 0.9 < r < 1.0, korelasi sangat tinggi, kuat sekali, dapat diandalkan 7. r = 1.0, korelasi sempurna

Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh hasil perhitungan, semua data menunjukkan nilai koefisien korelasi 0.00-1.00, kecuali hanya satu data yang menunjukkan nilai koefisien korelasi sama dengan 0.00, yaitu tinggi selangkang dan panjang lengan atas. Koefisien korelasi (r) suatu korelasi antarparameter yang nilainya lebih besar dari korelasi antarparameter lain berarti korelasi antarparameter tersebut memiliki hubungan yang lebih erat dari korelasi antarparameter lain. Hasil perhitungan nilai koefsien korelasi antarparameter antropometri dapat dilihat pada Lampiran 3.

Dari tabel nilai koefisien korelasi antarparameter antropometri, keeratan hubungan antarparameter menunjukkan bahwa :

1. Parameter berat badan berkorelasi kuat dengan parameter lebar bahu dan tebal badan. Hal ini menunjukkan bahwa lebar bahu dan tebal badan sangat terkait berat badan, semakin besar lebar bahu dan tebal badan seseorang maka semakin berat pula berat badannya, begitupun sebaliknya.

2. Parameter tinggi badan memiliki korelasi yang kuat sekali dengan parameter tinggi mata dan tinggi bahu, hal ini berarti ada keseragaman ukuran panjang wajah dan panjang leher. Parameter tinggi badan berkorelasi kuat pula dengan jangkauan horizontal tangan, hal ini berarti rasio panjang horizontal tubuh dengan panjang vertikal tubuh adalah seragam.

3. Parameter tinggi pinggul berkorelasi kuat dengan tinggi badan, tinggi mata, tinggi bahu, artinya antara bagian atas tubuh (upper body) dan bagian bawah tubuh (lower body) memiliki rasio yang seragam.

4. Parameter panjang siku ke pergelangan tangan berkorelasi kuat dengan panjang siku ke ujung jari. Hal ini menunjukkan bahwa elemen-elemen lengan bawah yaitu panjang siku ke pergelangan tangan dan panjang siku ke ujung jari memiliki rasio yang seragam.

5. Parameter panjang kedudukan hingga lutut (duduk) berkorelasi kuat dengan tinggi lutut (duduk) artinya panjang kaki memiliki keseragaman ukuran dan rasio panjang yang seragam. 6. Parameter panjang pergelangan tangan (duduk) berkorelasi sangat kuat dengan panjang telapak

tangan artinya keduanya memiliki keseragaman dan rasio panjang yang seragam.

B. APLIKASI ANTROPOMETRI PADA DESAIN TANGKAI CANGKUL

Setelah data empiris dari lapangan diperoleh maka data tersebut digunakan untuk mendesain tangkai cangkul sebagai suatu contoh aplikasi yang diterapkan pada penelitian ini. Pada penelitian ini analisis mengenai desain tangkaicangkul dibatasi hanya pada cangkul di lahan kering dan datar.

Dalam melakukan pekerjaan mencangkul tentunya petani melakukan gerakan-gerakan, namun dari gerakan-gerakan tersebut manusia sebenarnya memiliki selang alami gerakan tubuh. Menurut Openshaw (2006), tubuh manusia memiliki suatu selang alami gerakan (SAG). Gerakan dalam SAG yang baik memperbaiki sirkulasi darah dan fleksibilitas sehingga dapat mencapai gerakan yang lebih nyaman dan produktivitas yang lebih tinggi. Meskipun syarat untuk mencapai gerakan tersebut pengguna sebaiknya mencoba untuk menghindari gerakan berulang dan ekstrim dalam SAGnya selama periode waktu yang lama. Masih menurut Openshaw (2006), ada 4 zona berbeda yang mungkin dihadapi manusia ketika duduk dan berdiri, yaitu

1. Zona 0 (Zona Hijau/Green Zone). Zona yang dianjurkan untuk sebagian besar gerakan-gerakan. Terdapat tekanan minimal pada otot dan sendi.

2. Zona 1 (Zona Kuning/Yellow Zone). Zona yang dianjurkan untuk sebagian besar gerakan-gerakan. Terdapat tekanan minimal pada otot dan sendi.

3. Zona 2 (Zona Merah/Red Zone). Banyak posisi yang ekstrim pada anggota-anggota tubuh. Terdapat lebih besar tekanan pada otot dan sendi.

4. Zona 3 (Melewati Zona Merah/Beyond Red Zone). Posisi paling ekstrim pada anggota-anggota tubuh, sebaiknya dihindari jika memungkinkan, terutama ketika mengangkat beban berat atau kegiatan yang berulang-ulang.

Zona-zona tersebut merupakan selang-selang dimana anggota-anggota tubuh dapat bergerak secara bebas. Zona 0 dan 1 termasuk dalam gerakan-gerakan sendi terkecil sedangkan Zona 2 dan 3 menunjukkan posisi-posisi yang lebih ekstrim. Untuk lebih rinci, Tabel 5 dan Gambar 13 berikut selang gerakan dari beberapa zona gerakan :

Tabel 5. Selang Gerakan dari Beberapa Zona Gerakan

Gerakan Selang dari zona gerakan (dalam °) Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona 3

P er ge la ng an T an ga

n Fleksi (Ekstensi (flexionextension) ) 0 – 100 – 9 11 – 2510 – 23 26 – 5024 – 45 51+46+ Deviasi Radial (radial deviation) 0 – 3 4 – 7 8 – 14 15+ Deviasi Ulnar (ulnar deviation) 0 – 5 6 – 12 13 – 24 25+

P un gg un g Fleksi (flexion) 0 – 19 20 – 47 48 – 94 95+ Ekstensi (extension) 0 – 6 7 – 15 16 – 31 32+ Aduksi (adduction) 0 – 5 6 – 12 13 – 24 25+ Abduksi (abduction) 0 – 13 14 – 34 35 – 67 68+ T ul an g B el ak an g Fleksi (flexion) 0 – 10 11 – 25 26 – 45 46+ Ekstensi (extension) 0 – 5 6 – 10 11 – 20 21+ Berputar (rotational) 0 – 10 11 – 25 26 – 45 46+ Menbengkok ke samping (lateral bend) 0 – 5 6 – 10 11 – 20 21+

L

eh

er Fleksi (Ekstensi (flexionextension) ) 0 – 90 – 6 10 – 227 – 15 23 – 4516 – 30 46+31+ Berputar (rotational) 0 – 8 9 – 20 21 – 40 41+ Menbengkok ke samping (lateral bend) 0 – 5 6 – 12 13 – 24 25+ Sumber : Chaffin (1999) dan Woodson (1992) dalam Openshaw (2006)

Sumber : Chaffin (1999) dan Woodson (1992) dalam Openshaw (2006) Gambar 13. Macam-macam selang gerakan

Dari selang-selang gerakan di atas, yang terjadi pada saat melakukan pencangkulan adalah gerakan pada tulang belakang, leher, punggung, dan pergelangan tangan, jika merujuk pada Gambar 13, maka gerakan mencangkul dapat ditunjukkan seperti pada gambar berikut :

Sumber : Chaffin (1999) dan Woodson (1992) dalam Openshaw (2006) Gambar 14. Macam-macam selang gerakan pada saat mencangkul

Dalam melakukan aktivitasnya dalam mencangkul, petani belum tentu menerapkan SAG yang baik yaitu yang masih berada di Zona 0 dan 1 serta menghindari gerakan pada Zona 2 dan 3 karena berbagai sebab. Untuk lebih jelas, dapat dilakukan observasi di lapangan bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan petani dalam mencangkul. Berikut beberapa gambar petani dalam melakukan gerakan mencangkul :

Gambar 15. Petani dalam melakukan gerakan mencangkul

Gambar 15 diperoleh dari pengolahan data video yang diambil dari lapangan dengan menggunakan software Ulead Video Studio 11. Dari video yang diambil, tiap detik video mempunyai 30 frame gambar, lalu dari banyaknya frame gambar yang didapat dicari gambar-gambar yang menunjukkan satu siklus gerakan mencangkul dari seorang petani dan gerakan mencangkul masih dalam Zona 0 dan 1 SAG. Dan dari Gambar 15 di atas,dengan menggunakan software Autocad 2008 dapat diperoleh sudut-sudut yang diinginkan seperti yang terlihat pada gambar tersebut.

Dari Gambar 15, gambar urutan 1 adalah gerakan akan memulai mengangkat cangkul, gambar urutan kedua adalah gerakan akan memulai memukulkan cangkul ke tanah, gambar urutan ketiga adalah gambar pada saat sedang berlangsung pemukulan cangkul ke tanah, gambar urutan keempat adalah gerakan saat cangkul masuk penuh ke dalam tanah, dan gambar urutan kelima adalah gerakan membuang/melempar hasil cangkulan/galian. Dari gambar juga terlihat bahwa semua gerakan

1

2

3

4

mencangkul menunjukkan bahwa gerakan membungkuk (dengan menggunakan tulang belakang) dan gerakan punggung masih dalam cakupan SAG Zona 0 dan 1. Dari semua gerakan tersebut terdapat beberapa parameter antropometri yang terkait dengan desain tangkai cangkul yaitu sebagai berikut :

Tabel 6. Parameter Antropometri yang Terkait dengan Desain Tangkai Cangkul (satuan dalam cm) No Keterangan Penjelasan Singkat

Parameter tinggi siku kaki

Data antropometri pada parameter tinggi siku kaki

1 Persentil ke-5 Persentil ke-50 Persentil ke-95 41.84 46.04 50.23 Data antropometri pada parameter tinggi pinggul

2 Parameter tinggi pinggul Persentil ke-5 Persentil ke-50 Persentil ke-95 87.69 94.82 101.95 Data antropometri pada parameter tinggi bahu

3 Parameter tinggi bahu Persentil ke-5 Persentil ke-50 Persentil ke-95 127.21 135.67 144.14 Data antropometri pada parameter tinggi badan

4 Parameter tinggi badan Persentil ke-5 Persentil ke-50 Persentil ke-95 153.20 162.12 171.04 Parameter panjang

lengan

Data antropometri pada parameter panjang lengan

5 Persentil ke-5 Persentil ke-50 Persentil ke-95 51.68 55.58 59.48 Parameter panjang

lengan atas

Data antropometri pada parameter panjang lengan atas 6 Persentil ke-5 Persentil ke-50 Persentil ke-95

28.11 31.45 34.80 Parameter panjang

telapak tangan

Data antropometri pada parameter panjang telapak tangan 7 Persentil ke-5 Persentil ke-50 Persentil ke-95

9.58 10.36 11.15 Lebar telapak tangan (4

jari)

Data antropometri pada parameter panjang telapak tangan 8 Persentil ke-5 Persentil ke-50 Persentil ke-95

7.82 8.71 9.59

Parameter diameter genggaman tangan

Data antropometri pada parameter diameter genggaman tangan 9 a. Persentil ke-5 Persentil ke-50 Persentil ke-95

4.44 4.87 5.29

Parameter keliling genggaman tangan

Data antropometri pada parameter keliling genggaman tangan b. Persentil ke-5 Persentil ke-50 Persentil ke-95

13.95 15.29 16.62

1. PANJANG TANGKAI CANGKUL

Jika memperhatikan slow motion dari gerakan mencangkul maka dapat terlihat pada Gambar 15 awalan serta akhiran dari gerakan mencangkul. Dalam pengamatan Gambar 15 tepatnya pada urutan gerakan ke-4 terlihat bahwa daun cangkul telah pada posisi masuk penuh ke dalam tanah maka dari posisi tersebut dapat dianalisis bahwa panjang tangkai cangkul dapat ditentukan pada saat posisi tersebut. Untuk lebih jelas, dapat dilihat dan diperbesar Gambar 15 pada urutan gerakan ke-4 berikut :

Gambar 16. Posisi daun cangkul yang masuk penuh ke dalam tanah

Dengan menggunakan software Autocad 2008 maka dapat diolah gambar yang diambil dari lapangan tersebut sehingga dapat diperoleh sudut lengan bawah tangan terhadap posisi vertikal sebesar 38˚. Selain itu, sudut membungkuknya tulang belakang secara fleksi (flexion) juga dapat diperoleh yaitu sebesar 13° dan tergolong dalam zona selang gerakan Zona 1 (11-25°) yang masih tergolong nyaman. Tidak hanya pada Gambar 15 urutan ke-44, hampir seluruh urutan gerakan membungkuk mencangkul petani tersebut secara kasat mata rata-rata membentuk sudut ± 13°. Dari Gambar 16 terlihat pula posisi genggaman tangan kanan berada pada ujung tangkai cangkul. Jika Jika digambarkan dengan menggunakan data antropometri yang telah diperoleh dengan software Autocad 2008 yaitu bagaimana posisi petani pada posisi saat berdiri normal dan saat mencangkul dengan daun cangkul yang masuk penuh ke dalam tanah sebagai berikut :