ABSTRAK

Percobaan perbaikan kualitas tepung maggot dan penggunannya dalam formulasi pakan ikan telah dilakukan sebagai upaya mengurangi pemakaian tepung ikan atau sumber protein impor. Percobaan dilakukan di Laboratorium Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Bogor. Wadah percobaan yang digunakan adalah bak beton ukuran 1,0 m x 1,0 m x 0,8 m, dan dirancang sistem resirkulasi. Ke dalam bak ditebar ikan lele ukuran jari dengan kisaran bobot 9,33±0,10 g sebanyak 40 ekor. Sebagai perlakuan adalah substitusi tepung maggot hasil fermentasi sebagai pengganti tepung ikan yaitu 0%, (kontrol/100% tepung ikan), 7,90%; 13,28%; 19,58%; dan 25,83% dalam formulasi pakan. Setiap perlakuan dengan 3 ulangan. Sebelum dilakukan uji formulasi dilakukan percobaan upaya perbaikan kualitas tepung maggot dengan penambahan berbagai substrat sebagai sumber karbohidrat yaitu dedak polar sebagai pencampur utama dan sumber karbohidrat gula lontar, tapioka, dan molase. Hasil percoban memperlihatkan bahwa maggot dicampur dengan dedak polar dan molase sebanyak 10% memberikan perbaikan kualitas dengan meningkatnya protein sebesar 8,03%–11,96%, dan penurunan lemak berkisar 35,35%–61,85%, dari perlakuan kontrol. Laju pertumbuhan spesifik, penambahan bobot ikan lele terbaik pada perlakuan penggunaan tepung maggot sebanyak 7,90%, namun perlakuan lainnya yaitu penggunaan maggot hingga sebanyak 25,83% tidak memperlihat perbedaan dengan perlakuan kontrol.

KATA KUNCI: tepung maggot, lele dumbo, Aspergillus nigger, pakan ikan PENDAHULUAN

Harga pakan ikan komersial meningkat tajam, dan terjadi peningkatan berkali-kali sejak tahun 2008 hingga 2009. Penyebab utama peningkatan harga pakan ikan adalah terjadinya peningkatan harga bahan baku. Sumber protein utama pakan ikan komersial, adalah tepung ikan, tepung daging, tepung by product peternakan ayam, dan tepung kedelai. Sebagian besar keberadaan sumber protein utama ini sangat mengandalkan impor. Konstribusi sumber protein tepung ikan dan tepung kedelai dalam ransum ikan menentukan harga pakan, diperkirakan sekitar 50%–60%. Umumnya bahan baku tepung ikan berkualitas digunakan berkisar 10%–25% sedangkan kedelai mencapai 20%–35% dari jumlah bahan penyusun pakan, tergantung spesies ikan target. Di tahun 2008 terjadi peningkatan yang tajam harga tepung ikan impor, pada awal tahun harga mencapai $790/ton kemudian meningkat sejak bulan Maret, dan mencapai harga $1.100/ton pada akhir tahun. Demikian juga harga tepung kedelai dari sekitar $250/ton meningkat menjadi $290/ton di akhir tahun (Basry, 2009). Peningkatan ini terjadi secara bertahap yang mengakibatkan terjadi peningkatan harga pakan ikan komersial berkali-kali. Upaya untuk menekan harga pakan telah dilakukan dengan menggantikan tepung ikan dengan produk-produk lain yang semuanya diperoleh dari impor; atas nama tepung daging, tepung by product peternakan ayam, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber protein asal bahan lokal juga telah diteliti antara lain, tepung bekicot, silase limbah ayam, dan ikan, tepung darah, tepung kepala udang, namun hasilnya hanya mampu menggantikan sumber protein tepung ikan maksimal 20%, tergantung spesies ikan. Namun, ketersediaannya dalam jumlah yang banyak masih merupakan kendala. Di samping masalah ketersediaan, juga masih ditemui kendala kualitas, antara lain masih mengandung senyawa-senyawa tertentu yang jika dicampurkan dalam pakan dapat mempengaruhi kualitas pakan antara lain silase pH selalu rendah, asam amino bebas yang tinggi dan banyak mengandung lemak-lemak yang mudah teroksidasi, sehingga meningkatkan peroksida lemak-lemak.

Saat ini salah satu sumber protein yang diharapkan dapat menggantikan tepung ikan adalah maggot, merupakan larva serangga yang diproduksi secara biokonversi dengan menggunakan substrat

PENINGKATAN KUALITAS TEPUNG MAGGOT MELALUI PENGGUNAAN MIKROBA

(

Aspergillus niger

) DAN PEMANFAATANNYA DALAM PAKAN IKAN LELE DUMBO

(

Clarias gariepinus

)

Zafril Imran Azwar dan IrmaMelati Balai Riset Perikanan Budidaya Air TawarJl. Raya Sempur No. 1, Bogor E-mail: zafril_ia@yahoo.com

dari buangan proses pembuatan minyak kelapa sawit (bungkil kelapa sawit atau Palm Kernel Mea (PKM)). Maggot mengandung protein sekitar 32,31%–60,20% dan lemak yang tinggi sekitar 9,45%– 13,30% tergantung umur dan kualitas substrat (Fahmi & Subamia, 2007), sehingga pemanfaatannya sebagai bahan pakan ikan sangat potensial. Dari 2–3 kg palm kernel meal, dapat dihasilkan maggot sebanyak 1 kg. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat luas mencapai 7 jutaan ha. Hasil survai ke Kabupaten Sarolangun Jambi, tercatat bahwa dari satu industri pengolahan minyak sawit, PKM (limbah sisa) yang dihasilkan dapat mencapai 60 ton/hari. Hasil uji coba penggunaan tepung mag-got sebagai pengganti atau substitusi tepung ikan dalam formulasi pakan ikan juga memperlihatkan bahwa substitusi hanya sekitar 20%. (Priyadi et al., 2009). Perbaikan kualitas tepung maggot untuk meningkatkan persentase konstribusi masih dimungkinkan dengan penggunaan mikrobiologi. Penelitian penggunaan mikrobiologi telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Amar et al. (2006) menggunakan Baccilllus sp. untuk memperbaiki kualitas tepung yang dihasilkan dari cangkang udang. Aslamiyah (2007) berhasil menggunakan isolat mikroba saluran pencernaan untuk meningkatkan kualitas bahan baku pakan ikan bandeng. Penerapan penggunaan mikroba untuk meningkatkan kualitas pakan ikan juga sudah mulai diteliti antara lain Ghosh et al . (2004; 2005) dan Mondal et al. (2007) mencatat bahwa pertumbuhan dan sintasan ikan carp India (Labeo Rohita, Hamilton, 1822) memberikan respons lebih baik jika diberikan pakan yang mengalami proses fermentasi dengan Baccillus circullan, yaitu mikroba yang diisolasi dari sistem pencernaan ikan. Banyak penelitian pada tahun-tahun ini yang mengarah memanfaatkan mikrobiologi dalam memperbaiki kualitas bahan termasuk peningkatan ketersedian gizi.

Ikan lele merupakan ikan air tawar yang cukup digemari oleh masyarakat, mudah dipelihara, diternak dalam kolam yang tidak terlalu luas (50–100 m2), konversi pakan yang efisien, manajemen air yang tidak terlalu rumit. Salah satu keunggulan lagi dari ikan lele ini adalah banyak melibatkan masyarakat dalam usahanya karena bentuk usaha secara segmentasi, mulai dari kegiatan pembenihan, pendederan, pembesaran hingga rumah makan siap saji (tenda), sehingga dapat dikatakan mempunyai peranan yang besar dalam menggerakan sektor ekonomi masyarakat. Secara nasional produksi ikan lele menduduki rangking kedua setelah ikan mas. Pada tahun 2009 produksi ikan lele mencapai 340.660 ribu ton, dan ditargetkan pada tahun 2014 produksi mencapai 401.739 ribu ton. Dengan tingkat produksi demikian maka pakan yang harus disediakan pada tahun 2009 mencapai 340.660 ribu ton dan pada tahun 2014 mencapai 401.799 ribu ton (Ismanto, 2009). Dengan kebutuhan tepung ikan untuk formulasi pakan ikan lele mencapai 15% maka akan dibutuhkan tepung ikan sebanyak 60.269.85 ribu ton di tahun 2009. Apabila tepung ikan sebagian besar diperoleh dari impor, maka peningkatan produksi akan meningkatkan nilai impor. Di samping itu, harga pakan yang tinggi sangat mengurangi keuntungan yang diterima oleh pembudidaya. Hasil survai pada tahun 2005 oleh Azwar et al. (2006), tercatat bahwa konstribusi biaya pakan mencapai 60%–70%, dan benih 10%–20%, sehingga keuntungan oleh pembudidaya sangat kecil dengan usaha yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi.

Tertarik masalah di atas maka, pada penelitian ini bertujuan sebagai upaya perbaikan kualitas tepung maggot dengan menggunakan mikroba (Aspergillus niger) agar dapat meningkatkan substitusi terhadap tepung ikan, sehingga di samping akan menekan impor tepung ikan juga diharapkan mampu menekan harga pakan.

BAHAN DAN METODE

Percobaan dilakukan di Laboratorium Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Bogor, dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan penyediaan stok mikroba dalam hal ini kapang A. niger, studi tentang perkembangan A. niger pada maggot yang diperkaya substrat gula lontar, tepung tapioka dan molase, dan pengujian efek inokulasi A. niger terhadap perubahan kualitas gizi maggot, dan uji formulasi substitusi tepung ikan dengan tepung maggot terhadap penampilan ikan lele dumbo.

Penyediaan Stok Aspergillus ninger

Aspergillus niger diperoleh dari laboratorium mikrobiologi-PAU-IPB, kemudian diperbanyak dengan menggunakan media ekstrak toge atau PDA (Potatoes Dextrose agar), dan di simpan dalam inkubator pada suhu 30°C. Pembuatan ekstrak toge dilakukan sebagai berikut: 500 g ekstrak toge dimasak

dalam 5 L air aquadest selama 2,5 jam, kemudian diangkat dan disaring dengan kain kasa lalu dimasukkan dalam botol gelas ukuran 500 mL, dan di-autoclave selama 15 menit pada suhu 115°C pada tekanan 1 psi. Kemudian diambil sebanyak 1 L larutan ekstrak toge tambahkan 60 g gula pasir dan 20 g bacto agar, dimasak sampai larut. Setelah larut diambil sebanyak 40 mL larutan dimaksukkan dalam tabung reaksi ukuran 100 mL, ditutup pakai kapas dan di-autoclave kembali agar steril, kemudian didinginkan dan diletakkan pada posisi miring. Setelah itu, diinokulasi dengan jarum oase A. niger dari wadah stok.

Bahan yang digunakan untuk pembuatan larutan inokulum adalah satu tabung biakan murni A. niger berumur 7 hari. Kemudian biakan murni diperbanyak dengan membiakan kembali ke dalam beberapa tabung (sesuai kebutuhan) di media ekstrak toge yang telah disiapkan. Tabung yang berisi media dan telah diinokulasikan A. nigger diinkubasikan dalam inkubator pada suhu 30°C selama 4 hari. A. niger usia 4 hari dipanen dengan menggunakan spatula dan dipindahkan dalam Erlenmeyer volume 250 mL, di mana satu tabung biakan murni ditambahkan akuades steril sebanyak 50 mL (1:5). Satu mL larutan inokulum kira-kira mengandung 107 spora A. niger. Larutan inokulum digunakan untuk menginokulasikan substrat uji (Maggot).

Uji Fermentasi Tepung Maggot

Tepung maggot uji diperoleh dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar Depok dan Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar Jambi, yang diproduksi dengan memanfaatkan bungkil inti sawit/ PKM. Maggot dijemur hingga kering baru dilakukan penggilingan. Dilakukan penggilingan berkali-kali untuk mendapatkan tepung yang halus. Dari pengamatan contoh maggot yang digunakan tercatat bahwa terjadi penurunan kadar lemak setelah mengalami pengepresan dengan mesin giling sebanyak 35,36% (Dari kadar lemak maggot awal 13,12% turun menjadi 8,48%).

Percobaan pendahuluan

Pada tahap awal, dilakukan percobaan pendahuluan menambahkan sumber-sumber karbohidrat (gula lontar, tapioca, dan molase) pada tepung maggot kemudian dinokulasi A. niger. Masing-masing unit percobaan sebanyak 200 g tepung maggot kemudian ditambahkan sumber karbohidrat tersebut di atas masing-masing 5%, 10%, dan 20%. Percobaan tahap kedua melakukan pecampuran maggot dengan dedak polar serta dedak padi masing-masing (0%, 10%, 25%), dan kemudian ditambahkan masing dengan sumber karbohidrat perlakuan (gula lontar, tapioka, dan molase). Perubahan suhu substrat uji menggambarkan terjadi atau tidak terjadinya fermentasi. Hasil uji terbaik dicirikan dari pola perubahan suhu substrat digunakan untuk perobaan perbaikan kualitas maggot. Dari percobaan pendahuluan terlihat bahwa campuran dedak polar dan tepung maggot menunjukkan pola perubahan suhu yang lebih cepat.

Uji perbaikan kualitas tepung maggot

Hasil terbaik dari percobaan di atas digunakan untuk uji perbaikan kualitas tepung maggot melalui teknik fermentasi. Sebanyak 150 g tepung maggot dicampurkan dengan dedak polar sebanyak 50 g atau perbandingan (3:1) (Diperoleh dari percobaan pendahuluan). Campuran diletakkan dalam wadah alumunium, kemudian diberi perlakuan dengan menambahkan substrat gula lontar, tepung tapioca, dan molase masing-masing sebanyak 5%, 10%, dan 20%. Kadar air campuran dinaikkan dengan menambahkan aquades sebanyak 22 mL untuk setiap wadah (Kadar air campuran 60%–70%), lalu dikukus selama 30 menit. Setelah dikukus didinginkan dan diinokulasikan dengan larutan inokulum sebanyak 9 mL untuk setiap wadah (9 mL/100 g substrat). Selanjutnya diinkubasikan selama 6 hari pada suhu ruang (4 hari suasana aerobik dan 2 hari suasana anaerobik). Selama masa inkubasi suhu media dicatat dengan meletakkan termometer terpendam dalam substrat. Sebelum dan setelah percobaan dilakukan analisis proksimat, meliputi kadar air, lemak, dan protein.

Uji Coba Formulasi Pakan

Fermentasi untuk bahan pakan menggunakan kantong plastik tahan panas berukuran kapasitas 4 kg sebanyak 4 buah. Ke dalam masing-masing kantong plastik dimasukkan 750 g tepung maggot, 250 g dedak polar, dan 100 g molase (substrat terbaik hasil uji tahap 1), kemudian ditambahkan air

sebanyak 527,5 mL untuk mencapai kadar air 70%, dan lebih lanjut dikukus selama 30 menit. Substrat maggot didinginkan, pindahkan ke nampan plastik dan diinokulasikan A. niger sebanyak 90 mL/1 kg bahan. Nampan plastik berisi tepung maggot ditutup dengan plastik wrap, kemudian dilubangi untuk menciptakan suasana aerobik, selanjutnya diinkubasikan selama 4 hari. Kondisi fermentasi dirubah ke suasana anaerobik dengan menutup kembali wadah dengan wrap tanpa dilubangi dan inkubasi dilanjutkan sampai hari ke-6. Tepung maggot yang telah difermentasi dijemur hingga kering dan siap digunakan sebagai bahan pakan ikan. Uji formulasi dilakukan dengan menggunakan hewan uji ikan lele dumbo dengan kisaran bobot 9,33 ± 0,10 g. Ikan uji ditebar dalam bak beton berukuran 1,0 m x 1,0 m x 0,8 m dengan kepadatan 40 ekor/bak. Bak dirancang resirkulasi, dan di pasang alat aerasi. Lima perlakuan yang diberikan yang terdiri perbedaan dosis maggot substitusi yaitu: 0%; 7%; 13,28%; 19,56%; dan 25,81%, diperhitungkan di dasarkan kadar protein tepung ikan dan tepung maggot. Gizi pakan ikan lele yang digunakan mengacu pada kebutuhan optimal benih yaitu protein 30% dan lemak maksimal 6%. Masing-masing perlakuan dengan 3 ulangan. Komposisi bahan baku pakan dan hasil analisis proksimat disajikan pada Tabel 1 dan hasil analisa proksimat tercantum pada Tabel 2. Dalam penyusunan formulasi kadar proksimat bahan di analisis terlebih dahulu. Jumlah pakan yang diberikan adalah 4%/bobot badan selama 2 minggu pertama, kemudian menurun menjadi 3%/bobot badan, akan diberikan dengan frekuensi 3 kali/hari yaitu pukul 9.00, 14.00, dan 17.00 WIB. Jumlah pakan sisa dicatat setiap hari, untuk perhitungan efisiensi pakan, konversi pakan, protein, dan lemak retensi.

Parameter yang diamati adalah bobot awal dan akhir percobaan, sintasan, dan proksimat. Untuk melihat pengaruh perlakuan dievaluasi parameter penambahan bobot badan, laju pertumbuhan spesifik, sintasan, retensi protein, dan lemak. Untuk mendukung pembahasan dilakukan analisis asam lemak, asam amino, dan alfatoksin pelet.

Tabel 1. Komposisi bahan baku pakan percobaan

1 2 3 4 5 Tepung ikan 20,00 16,00 12,42 8,38 5,25 Tepung maggot 0,00 7,92 13,28 19,56 25,81 Tepung daging 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00 Tepung kedelai 22,00 20,00 20,00 20,00 23,00 Dedak 22,00 21,08 14,00 13,00 12,67 Polar 16,00 15,00 20,00 20,00 16,00 Tapioka 10,00 10,00 8,27 7,12 5,27 Premix*) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Dikalsium fosfat 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Minyak ikan 1,00 1,08 0,63 0,54 0,50 CMS 0,00 0,00 0,40 0,40 0,50 Jumlah 100 100 100 100 100

Bahan (%) Pakan percobaan (pelet)

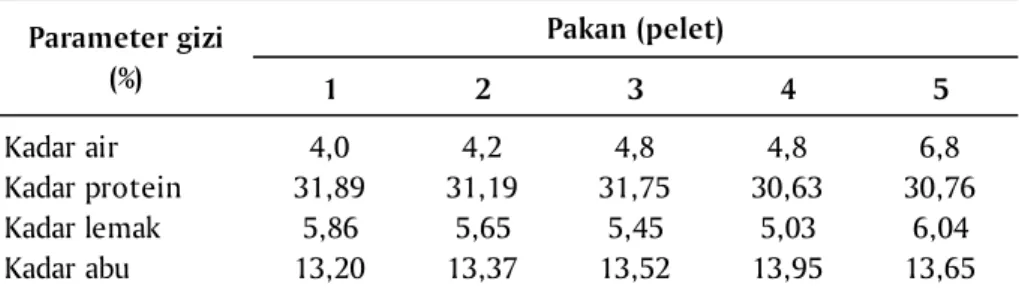

Tabel 2. Hasil analisis proksimat pakan percobaan

1 2 3 4 5 Kadar air 4,0 4,2 4,8 4,8 6,8 Kadar protein 31,89 31,19 31,75 30,63 30,76 Kadar lemak 5,86 5,65 5,45 5,03 6,04 Kadar abu 13,20 13,37 13,52 13,95 13,65 Pakan (pelet) Parameter gizi (%)

HASIL DAN BAHASAN

Uji Perbaikan Kualitas Tepung Maggot

Hasil pengamatan dari percobaan pendahuluan memperlihatkan bahwa tidak terjadi proses fermentasi yang dicirikan tidak adanya peningkatan suhu substrat selama masa percobaan 5 hari pada substrat maggot yang hanya diberi sumber karbohidrat (gula lontar, tapioka, dan molase). Penambahan sumber karbohidrat lain diharapkan bermanfaat sebagai sumber energi bagi kapang, A. niger yang diinokulasikan. Kapang dapat memanfaatkan sumber energi asal lemak dan karbohidrat (Suhartono, 1989; Wang et al., 1998). Penelitian Wang et al. (1998) memperlihatkan bahwa penggunaan kapang Rhizopus oligosporus dalam proses fermentasi pada tepung bungkil kedelai lebih efektif jika ditambahkan terigu, karena sumber karbohidrat tepung kedelai sedikit hanya dapat digunakan oleh mikroba tersebut. Dari hasil pengamatan pendahuluan pada kondisi proses fermentasi tepung maggot yang dicampur dengan dedak padi dan dedak polar, kemudian ditambahkan substrat karbohidrat gula lontar, tapioka, dan molase terlihat pola peningkatan suhu media sejak hari kedua setelah perlakuan, dan suhu akan mulai menurun (27°C–28°C) setelah hari keenam dan suhu maksimum ditemui pada hari keempat mencapai 42°C. Berlangsungnya proses fermentasi juga dapat diketahui dari perubahan kadar air bahan. Selama proses fermentasi kecuali energi yang dihasilkan juga dibebaskan molekul air dan gas CO2. Molekul air akan dikeluarkan dari substrat melalui penguapan. Hal ini terlihat jelas adanya molekul air pada bagian plastik penutup wadah di mana substrat uji diletakkan.

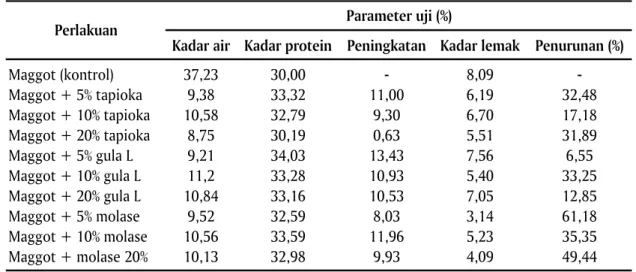

Hasil analisis proksimat uji substrat maggot yang telah dicampur tepung polar dan substrat sumber karbohidrat lainnya (gula lontar, tapioka, dan molase) yang diteliti memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kadar protein dan penurunan lemak untuk semua perlakuan namun baik peningkatan maupun penurunan sangat tergantung dengan perlakuan pada Tabel 3.

Kadar protein tepung maggot yang diuji meningkat dengan kisaran 0,63% hingga 13,43% dari keseluruhan perlakuan, sedangkan kadar lemak menurun dengan kisaran 6,55% hingga 61,18%. Kenaikan protein terjadi paling rendah pada perlakuan tepung maggot yang ditambah dengan tepung tapioka yaitu kisaran 0,63% hingga 11,00% dan ini menunjukkan peningkatan yang sangat beragam. Peningkatan kadar protein pada perlakuan tepung maggot yang ditambah dengan gula lontar berkisar antara 8,03% hingga 13,43%. Sedangkan pada perlakuan tepung maggot ditambah molase peningkatan protein berkisar antara 8,03% hingga 11,96%. Penurunan kadar lemak pada perlakuan tepung maggot ditambah gula lontar juga menunjukkan nilai yang lebih rendah yaitu berkisar 5,51% hingga 6,70%, penurunan yang tertinggi dijumpai pada perlakuan tepung maggot ditambah dengan molase yang mencapai kisaran 35,35% hingga 61,18%. Peningkatan kandungan protein pada bahan baku yang diinokulasikan A. niger juga telah diperlihatkan dari hasil penelitian oleh beberapa peneliti lainnya. Kadar protein ampas kelapa meningkat 129,86% (dari 11,35% menjadi 26,09%) (Miskiyah et

Tabel 3. Rataan hasil analisis proksimat maggot sebelum dan sesudah fermentasi

Kadar air Kadar protein Peningkatan Kadar lemak Penurunan (%)

Maggot (kontrol) 37,23 30,00 - 8,09 -Maggot + 5% tapioka 9,38 33,32 11,00 6,19 32,48 Maggot + 10% tapioka 10,58 32,79 9,30 6,70 17,18 Maggot + 20% tapioka 8,75 30,19 0,63 5,51 31,89 Maggot + 5% gula L 9,21 34,03 13,43 7,56 6,55 Maggot + 10% gula L 11,2 33,28 10,93 5,40 33,25 Maggot + 20% gula L 10,84 33,16 10,53 7,05 12,85 Maggot + 5% molase 9,52 32,59 8,03 3,14 61,18 Maggot + 10% molase 10,56 33,59 11,96 5,23 35,35 Maggot + molase 20% 10,13 32,98 9,93 4,09 49,44

al., 2006), bungkil kelapa kadar proteinnya meningkat dari 21,25% hngga 35,20% atau meningkat mencapai 65,64%, dan bungkil sawit proteinnya meningkat dari 12,74% menjadi 37,72% atau meningkat 196% setelah mengalami proses fermentasi dengan menggunakan A. niger (Mirwandhono & Siregar, 2004). Sedangkan lemak ampas kelapa turun dari 23,36% menjadi 20,70% (Miskiyah et al., 2006). Penelitian Wang et al. (1996) memperlihatkan bahwa terjadi kenaikan protein yang sangat sedikit jika kapang Rhizopus oligosporus ditambahkan ke dalam tepung kacang kedelai, namun peningkatan akan lebih nyata jika tepung kacang kedelai ditambahkan terigu. Lebih lanjut diperlihatkan pula bahwa beberapa asam amino aromatik seperti lisin, threonin, dan asam amino yang memiliki ikatan sulfur jumlahnya meningkat. Penelitian Munarso (1989) dalam Halid (1991) melaporkan juga bahwa fermentasi tepung beras (IR-64) dengan menggunakan enzim amylase dari A. awamori dapat meningkatkan kadar protein dari 8,29% menjadi 22,52%.

Selama proses fermentasi terjadi penurunan kadar air cukup tajam untuk semua perlakuan, yaitu berkisar 76,49 % hingga 69,91%. Penurunan kadar air terjadi untuk setiap proses fermentasi hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan senyawa komplek menjadi senyawa yang lebih sederhana, di mana pada saat tersebut terjadi pelepasan molekul air. Secara visual pelepasan molekul air dapat terlihat dengan adanya air pada plastik penutup wadah tempat tepung maggot difermentasi. Suhu medium/substrat juga meningkat selama proses fermentasi peningkatan suhu terjadi sejak hari kedua, dan peningkatan yang sangat mencolok terjadi setelah hari ketiga, dan mencapai maksimum setelah hari keempat yaitu mencapai 42°C. Peningkatan suhu menunjukkan terjadinya proses fermentasi oleh mikroba A. niger dalam substrat. Pada kondisi di bawah suhu optimum untuk perkembangan mikroba kapang, peningkatan suhu akan meningkatkan pula laju pertumbuhan spesifik. Suhu sangat mempengaruhi efisiensi konversi substrat menjadi massa sel, konversi maksimum pada terjadi pada suhu optimum.

Penelitian secara in vitro, mengenai perkembangan mikroba A. niger memperlihatkan bahwa mikroba akan berkembang lebih cepat setelah 2–3 hari sejak inokulasi dalam substrat. Pada hari kelima telah mencapai puncak kepadatan mikroba A. niger tertinggi adalah pada perlakuan maggot ditambahkan molase yaitu mencapai 4,8x108 sel/g, sedangkan pada perlakuan kontrol (tanpa penambahan) substrat karbohidrat hanya mencapai 1,7x106 sel/g. Kedua perlakuan lainnya yaitu penambahan gula lontar dan tapioka masing-masing mencapai 6,0x107 sel/g dan 4,0x108 sel/g substrat. Menurut Ferdiaz (1988), mikro-organisme kapang menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi setelah terlebih dahulu dipecah menjadi glukosa. Molase sebagai buangan industri gula, masih memiliki sumber karbohidrat glukosa, sehingga memungkinkan mikroba, A. niger tumbuh lebih cepat.

Dari hasil percobaan di atas, dilakukan penyediaan tepung maggot dengan menambahkan molase sebanyak 10%, dengan pertimbangan peningkatan kadar protein dan penurunan lemak yang cukup tinggi. Dari hasil fermentasi tepung maggot (75%) yang dicampur polar 25% dan ditambahkan molase diperoleh tepung maggot dengan kadar protein rata-rata 33,87% dan lemak 4,50%, dari kadar pro-tein awal campuran (kontrol) yaitu 30,20% dan lemak 8,09%.

Uji Formulasi Pakan

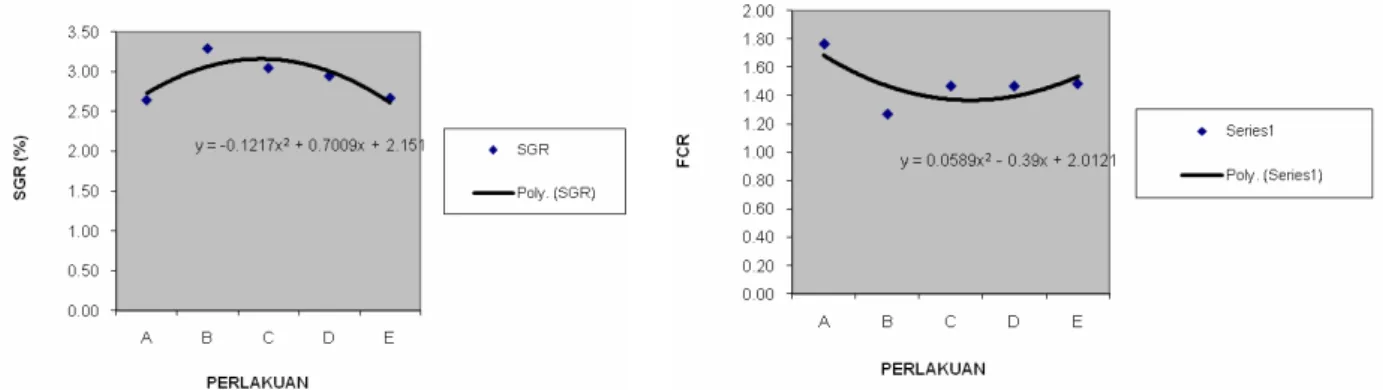

Dari hasil pengamatan pertumbuhan yang dinyatakan dari laju pertumbuhan spesifik (%) dan penambahan bobot rata-rata (g) ikan uji terlihat bahwa penambahan terbaik dialami pada perlakuan substitusi maggot sebanyak 7,92% (B), namun baik laju pertumbuhan spesifik dan penambahan bobot untuk perlakuan substitusi maggot hingga 19,56% masih lebih baik dari perlakuan kontrol (tanpa substitusi maggot) (Tabel 4). Sedang pada perlakuan substitusi sebesar 25,81% laju pertumbuhan spesifik dan penambahan bobot sama dengan perlakuan kontrol.

Dalam percobaan ini protein yang diperoleh dari tepung ikan yang digunakan dalam perlakuan kontrol adalah sebesar 10%, dan sumber protein utama lainnya yaitu tepung kedelai sekitar 10,07%; dan tepung daging, dedak padi dan dedak polal sebesar 8,06%. Substitusi maggot sebanyak 7,92% terhadap tepung ikan identik dengan mengganti protein dari sumber tepung ikan sebanyak 2,53%, Penggunaan tepung maggot dalam formulasi pakan uji masing-masing 13,28%; 19,58%; dan 25.83%; masing-masing identik dengan substitusi protein sebesar 4,24%; 6,26%; dan 8,26%. Pada perlakuan E, konstribusi protein dari tepung ikan hanya sebesar 2,94%. Berdasarkan hasil penelitian ini, telihat

ada peluang menggantikan tepung ikan sebagai sumber protein utama dalam formulasi pakan ikan lele kelas pembesaran dengan tepung maggot yang telah mengalami proses fermentasi. Penelitian Wang et al. (1996) mencatat bahwa perubahan kadar protein tepung kedelai, terigu maupun campurannya tidak begitu nyata pada fermentasi menggunakan kapang R. oligosporus, namun kualitas gizi bahan tersebut meningkat. Hal ini ditunjukkan dari adanya peningkatan tumbuh yang nyata hewan uji yang digunakan (tikus) yang diberi makan pakan sumber bahan baku difermentasi dan tanpa fermentasi. Lebih lanjut penelitiannya juga mencatat bahwa jumlah atau kadar asam amino esensial tidak banyak berubah meningkat ataupun menurun, namun uji in vitro yang dilakukannya dengan sistem pepsin dan asam pankreas mencatat bahwa total asam amino esensial (lisin dan histidin) dari bahan baku terigu dengan pencernaan enzimatik tersebut meningkat 10% pada 24 jam pertama dari fermentasi. Kemungkinan enzim-enzim proteolitik dari kapang mampu mencerna bahan baku, sehingga meningkatkan ketersediaan lisin. Lisin dan methionin merupakan dua asam amino yang sering menjadikan faktor pembatas dari berbagai bahan baku pakan. Kondisi kualitas atau peningkatan ketersediaan gizi bahan setelah proses fermentasi menyebabkan pertumbuhan ikan yang diberi pakan dengan bahan maggot, polar yang telah mengalami proses fermentasi lebih baik dari kontrol. Dalam percobaan ini tidak dilakukan analisis asam amino bahan baku fermentasi, namun analisis asam amino dilakukan dalam pakan. Namun saat laporan ditulis hasil analisis belum selesai. Dari pengamatan laju tumbuh spesifik dan penambahan bobot tubuh terlihat bahwa hubungan penggantian sumber protein ikan dengan maggot memperlihat pola kuadratik (Gambar 1). Ini berarti bahwa peningkatan substitusi sumber protein maggot tidak selalu diikuti peningkatan laju tumbuh. Akibat pertumbuhan lebih cepat maka rasio jumlah makan yang dikonsumsi dan penambahan bobot badan (konversi pakan) juga memperlihatkan pola yang sama dengan laju pertumbuhan ikan lele (Gambar 1). Konversi pakan terbaik ditemui pada perlakuan B yaitu pemberian maggot sebanyak 7,92%; mencapai 1,27. Konversi makan ini masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan konversi pakan ikan komersial mencapai 1 selama pemeliharaan ikan lele untuk pembesaran, selama 60–75 hari (Azwar, 2006 ).

Tabel 4. Rata-rata laju pertumbuhan spesifik (%) dan penambahan bobot badan (g) pada masing-masing perlakuan

A B C D E

Laju pertumbuhan spesifik (%) 2,64 ± 0,64 3,29 ± 0,33 3,04 ± 0,16 2,94 ± 0,63 2,67 ± 0,51 Penambahan bobot (g) 5,79 ± 1,84 7,41 ± 1,00 6,1 ± 0,84 6,58 ± 1,81 5,79 ± 1,35 Konversi pakan 1,76 ± 0,43 1,27 ± 0.04 1,47 ± 0,14 1,47 ± 0,22 1,48 ± 0,16 Sintasan (%) 70,83 ± 22,68 64,17 ± 3,82 75,83 ± 20,82 70,00 ± 8,66 70,83 ± 8,04

Perlakuan Parameter

Gambar 1. Kurva respons hubungan laju tumbuh spesifik (%) (kiri), konversi pakan (kanan) dengan persentasi substitusi maggot

Percobaan penggunaan tepung maggot sebagai pengganti tepung ikan juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya. Priyadi et al. (2009) mencatat bahan substitusi maggot terhadap tepung ikan hanya mencapai 16,47% dalam formulasi pakan ikan hias balashark, sedangkan Fahmi & Subamia (2007) mencatat bahwa pemberian maggot segar sebagai pengganti pakan komersial untuk pakan ikan hias balashark sebanyak 40%, memberikan respons tumbuh dan kesehatan ikan yang lebih baik dibandingkan ikan yang hanya menerima pakan komersial. Maggot tidak dapat menggantikan tepung ikan sebagai sumber protein pakan (Bonadari & sheppard, 1987 dalam Fahmi & Subamia, 2007). Newton & Sheppard (2005) dalam Fahmi & Subamia (2007), pertumbuhan dan sintasan Channel cat-fish yang diberi pakan dengan formulasi 0%–30% tepung maggot, dan tepung kedelai, namun tanpa tepung ikan sebagai sumber protein tidak memperlihatkan perbedaan. Semakin tinggi tepung mag-got yang diberikan pertumbuhan ikan lele semakin menurun. Pernyataan di atas tidak sejalan dengan hasil percobaan yang dilakukan, yang menunjukkan bahwa maggot yang mengalami proses fementasi dalam batas dosis tertentu sangat layak sebagai pengganti tepung ikan dalam formulasi pakan ikan lele. Hasil yang ditemui dari penelitian penggunaan maggot sebagai bahan pakan atau pakan substitusi sangat bervariasi tergantung jenis ikan, umur maggot, dan teknik penyediaan tepung maggotnya.

Sintasan ikan lele berkisar antara 64,17% hingga 75,83%, dan keragaman kematian antara ulangan di tiap perlakuan besar untuk perlakuan kontrol dan substitusi maggot sebanyak 13,28%, sedangkan pada ketiga perlakuan lainnya tidak memperlihatkan nilai yang lebar (Tabel 4). Belum jelas faktor penyebab kematian. Umumnya ikan lele dumbo bersifat kanibal, mungkin ini juga merupakan faktor penyebab kematian ikan akibat pemangsaan. Tidak tercermin adanya kematian yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan. Sebaliknya hasil penelitian Fahmi & Subamia (2007) memperlihatkan bahwa kesehatan benih ikan balashark akan lebih baik jika diberi pakan kombinasi pelet komersial (60%) dan maggot bentuk segar (40%). Jumlah sel darah merah, sel darah putih, limposit, dan jumlah sel yang melakukan aktivitas fagosit jauh lebih tinggi pada ikan yang diberi pakan kombinasi pelet komersial dan maggot segar dibandingkan ikan yang menerima pakan pelet komersial.

KESIMPULAN

1. Kualitas tepung maggot dapat ditingkatkan dengan penggunaan mikroba Aspergillus niger melalui penambahan dedak polar dan gula lontar, tapioka maupun molase.

2. Campuran tepung maggot, dedak polar dan molase 10%, menghasilkan kualitas gizi lebih baik dilihat dari protein dan reduksi lemak.

3. Campuran maggot, dedak polar, dan molase 10% dapat digunakan sebagai pengganti tepung ikan dalam formulasi pakan ikan lele.

4. Substitusi campuran tersebut hingga menggantikan sumber protein tepung ikan sebanyak 8,25% tidak memperlihat perbedaan tumbuh yang berarti dibandingkan ikan yang menerima sumber protein 10% dari ikan.

DAFTAR ACUAN

Amar, B., Philip, R., & Singh, I.S.B. 2006. Efficacy of Fermented prawn shell waste as a feed ingredient for Indian White prawn, Fenneropenaeus indicus. Aquaculture Nutriton, 12: 433–442.

Aslamijah, S. 2007. Penggunaan Mikroba Saluran Pecernaan Sebagai Probiotik untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Ikan Bandeng. Disertasi. Sekolah Pascasarjana IPB, 256 hlm.

Azwar, Z.I., Supriyono, E.W., Sudradjat, A., Priyadi, A., & Saputra, A. 2006. Analisis Kebijakan Pengembangan Budidaya Ikan lele. Analisis Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya. Pusat Riset Perikanan Budidaya, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, DKP, hlm. 59–70.

Basry, A. 2009. Sintuasi Dunia Terhadap Pengadaan Bahan Baku Pakan Udang dan Ikan. Disajikan dalam Temu Pakan Nasional. Bandung, 19-20 Maret 2009, 13 hlm.

Fahmi, M.R. & Subamia, I.W. 2007. Prospek magot untuk peningkatan pertumbuhan dan status kesehatan ikan. Instalasi Ikan Hias Air Tawar, Depok. (tidak di publikasi), 13 hlm.

Ferdiaz, S. 1988. Fisiologi Fermentasi. PAU Pangan dan Gizi.. Institut Pertanian Bogor.

spawn fed diets fermented with intestineal bacterium, Bacillus circulans. Acta Ichthyologica et Pisca-torial, 34(2): 155–165.

Ghosh, K., Sen, S.K., & Ray, A.K. 2005. Feed utilization efficiency and gowth performance in Rohu, Labeo Rohita (Hamilton, 1882) fingerling fed yast extract powder supplemented diets. Acta Ichthyologica et Piscatorial, 35(2): 111–117.

Halid, I. 1991. Perubahan nilai gizi onggok yang diperkaya nitrogen bukan protein selama fermentasi dengan biakan kapang. Tesis. Fakultas Pascasarjanan IPB, 113 hlm.

Ismanto, I. 2009. Peran pakan dalam mendukung usaha budidaya ikan dan udang. Disajikan dalam Temu Pakan Nasional. Bandung, 19–20 Maret 2009, 10 hlm.

Miskiyah, I., Mulyawati, & Heliza, W. 2006. Pemanfatan ampas kelapa limbah pengolahan minyak kelapa murni menjadi pakan. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veternary, hlm. 880–884.

Mirwandono, E. & Siregar, Z. 2004. Pemanfaatan hidrosat tepung kepala udang dan limbah kelapa sawit yang difermentasi dengan Aspergillus niger. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 11 hlm.

Mondal, K., Kaviray, A., &. Mukhopadhyay, P.K. 2007. Evaluation fermented fish offal in formulated diet of the Indian Major carp, Rohu, Labeo Rohita (Hamilton), 17(2): 99–105.

Priyadi, A., Azwar, Z.I., Subamia, I.W., & Hem, S. 2009. Pemanfaatan Maggot sebagai pengganti tepung ikan dalam pakan buatan untuk benih ikan balashark (Balanthiocheillus melanopterus Bleeker). Dalam proses J. Ris. Akuakultur, 12 hlm.

Suhartono, M.G. 1989. Enzim dan Bioteknologi. Departemen Pendidikan, PAU Bioteknologi IPB, 322 hlm.

Wang, H.L., Ruttle, D.E., & Hesselting. 1989. Protein Quality of wheat and soybeans after Rhizopus oligosporus fermentation. The Journal of Nutrition, 96: 306–314.