295

Penguatan Industri Penghasil Nilai

Tambah Berbasis Potensi Lokal

Peranan Teknologi Pangan untuk

Kemandirian Pangan

Purwiyatno Hariyadi

Southeast Asian Food & Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center, LPPM, IPB Bogor

ABSTRAK

Pentingnya ketahanan pangan telah lama disadari oleh pemerintah.Namun demikian, kondisi

ketahanan pangan masih sangat memprihatinkan, terutama ditunjukkan oleh tingginya jumlah

individu yang masih mengalami malnutrisi. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya upaya

pemberdayaan industri pangan penghasil nilai tambah berbasis potensi lokal. Karena itu, menjadi

sangat penting untuk mengembangkan konsep dan program kemandirian pangan: dimana

(i)kontribusi sumber daya lokal/indigenous; (ii) tingkat keanekaragaman sumber pangan; dan (iii)

tingkat ketergantungan impor pangan dan ingridien pangan, merupakan indikator yang sama

pentingnya dengan indikator ketahanan pangan; yaitu kesehatan dan keaktifan individu. Teknologi

pangan mempunyai peranan penting dalam pengembangan penganekaragaman pangan;

khususnya di tingkat industri. Industrialisasi pangan lokal harus dilakukan dengan mengkreasikan

nilai tambah sedemikian rupa sehingga produk yang dihasilkan mempunyai nilai lebih-atau paling

tidak sama- dengan produk pangan berbasis beras (atau gandum) yang saat ini masih

mendominasi menu pangan Indonesia. Penelitian dalam bidang ilmu dan teknologi pangan untuk

mengeksplorasi karakteristik dan fungsionalitas unik pangan lokal; untuk mengindentifikasi dan

memetakan preferensi dan kebiasaan konsumen lokal perlu dilakukan secara intensif.

kata kunci: kemandirian pangan,industri penghasil nilai tambah berbasis potensi lokal

ABSTRACT

The importance of food security has long been well realized by the government. However,

condition of food insecurity; as reflected by the high number of mal-nutritious individuals in

Indonesia; is still alarming. This is due to the lack of effort in empowering the potent of local-based

food industry that can produce added value. Therefore, it is highly important to develop the concept

and program in food independency Within this concept and program, (i) contribution of

local/indigenous resources, (ii) level of diversity of food/dietary sources, and (iii) level of food

ingredients and imported food dependency are as important as the indicators of food security, such

as individual health and activity Food technology has to play its role in developing food

diversification; especially at industrial level. Industrialization of local-based foods should be

conducted by creating added values in such a way that the local food products have a better value

than or at least the same as that of rice (and wheat) based food products which are currently

dominating traditional Indonesian menu. Research on the food Science and technology in order to

explore the unique characteristics and functionalities of local foods, to identify and to map local

preferences and consumers habits should be conducted intensively.

keywords: food independence, local-based value addition industry

PANGAN, Vol. 19 No. 4 Desember 2010: 295-301

Naskah diterima : 26 September 2010 Revisi Pertama : 12 Nopember 2010 Revisi Terakhir: 15 Desember 2010

I. PENDAHULUAN

P

angan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Karena itulah, maka industri pangan selalu tumbuh dan berkembang secara alami di suatu negara dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi populasi yang selalu tumbuh. Indonesia, sebagai negara tropis yang kaya akan sumber daya hayati, tentunya sangat berpotensi untuk mengembangkan aneka pangan yang unik dan khas. Kondisi k e a n e k a r a g a m a n ini t e n t u n y a s a n g a t berpotensi berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.Sesuai d e n g a n UU P a n g a n ( 1 9 9 6 ) , k e t a h a n a n p a n g a n m e r u p a k a n k o n d i s i terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga, tidak hanya dalam jumlah yang cukup, tetapi juga harus aman, bermutu, bergizi, dan beragam; dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Jelas bahwa pengertian pangan sebagai hak asasi manusia ini tidak hanya bersifat kuantitatif saja (cukup), tetapi j u g a m e n c a k u p a s p e k kualitatif ( a m a n ,

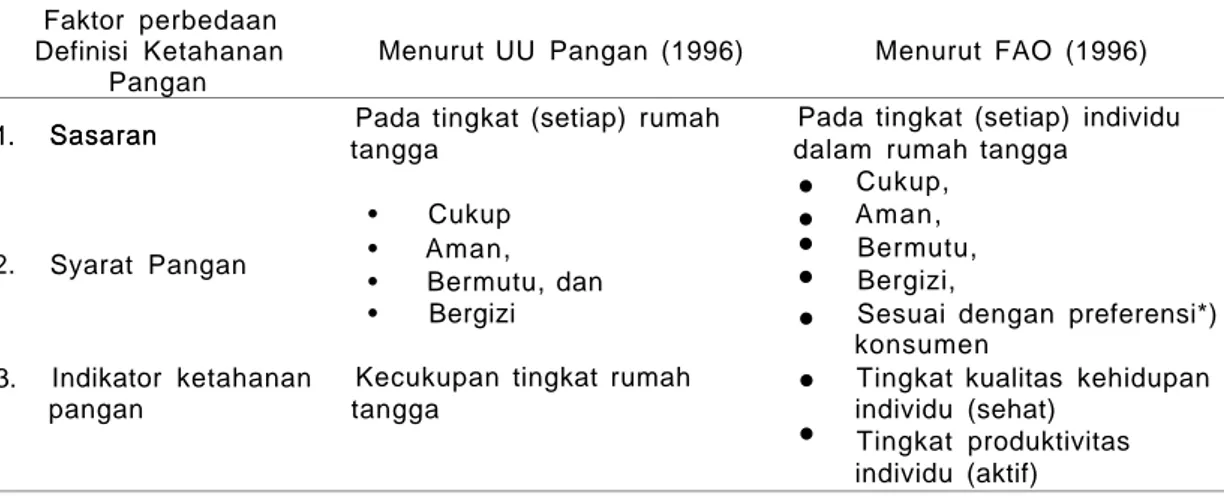

bermutu, dan bergizi). Definisi ini berbeda dengan definisi FAO yang juga dikeluarkan pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa "food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life". Perbedaan antara kedua definisi ketahanan pangan ini ini t e r u t a m a t e r l e t a k p a d a 3 hal p o k o k ; sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 1.

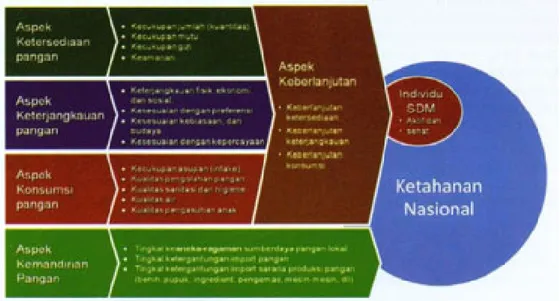

S i n t e s i s d a r i k e d u a d e f i n i s i i t u , menghasilkan analisis b a h w a katahanan pangan mempunyai empat (4) aspek utama: yaitu (i) aspek ketersediaan pangan (food availability/supply)] (ii) aspek keterjangkauan (access to supplies); dan (iii) aspek konsumsi (food utilization); dan (iv) aspek keberlanjutan (sustainability).Secara lebih detail, keterkaitan keempat aspek ketahanan pangan ini dalam menuju kepada indikator individu (sumber daya manusia, SDM ) yang sehat dan aktif, dapat dijelaskan dalam Gambar 1.

Secara lebih mendasar, kondisi dan pemenuhan aspek-aspek ketahanan pangan tersebut sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah, yang dinyatakan sebagai suatu komitmen sosial, budaya, politik, dan ekonomi nasionalnya. Karena itu, analisis mendasar tentang sistem ketahanan pangan nasional suatu negara sangat terkait dengan sistem sosial, budaya, politik dan ekonomi nasionalnya pula, dimana kaitannya dengan ketahanan pangan dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka kerja konseptual sebagaimana d i k e m b a n g k a n oleh FIVIMS (Gambar 2). Dengan kata lain, sistem sosial politik dan ekonomi suatu negara, akan sangat mewarnai kondisi ketahanan pangan nasionalnya pula. Karena pentingnya faktor struktur sosial, b u d a y a , politik dan e k o n o m i ini d a l a m menentukan ketahanan pangan, maka dalam kerangka kerja konseptual ketahanan pangan, faktor-faktor tersebut disebut sebagai faktor determinan dasar (basic determinant) bagi ketahanan pangan.

Tabel 1. Perbedaan pengertian ketahanan pangan menurut UU Pangan (1996) dan FAO (1996)

Faktor perbedaan

Definisi Ketahanan Menurut UU Pangan (1996) Menurut FAO (1996) Pangan

1.

1. Sasaran Sasaran Pada tingkat (setiap) rumah tangga

Pada tingkat (setiap) individu dalam rumah tangga

Cukup,

•

2. Syarat Pangan • Cukup • Aman, • Bermutu, dan Aman,•

•

Bermutu,•

Bergizi,• Bergizi

•

Sesuai dengan preferensi*)konsumen

3. Indikator ketahanan Kecukupan tingkat rumah

•

Tingkat kualitas kehidupanpangan tangga individu (sehat)

•

Tingkat produktivitas individu (aktif)*) Preferensi bisa diartikan sebagai kesesuaian; baik kesesuaian terhadap selera, kebiasaan, kesukaan; kebudayaan, atau terlebih-lebih terhadap kepercayaan/agama.

Gambar 1. Aspek Ketahanan Pangan dan Indikatornya

Gambar 2. Kerangka Kerja Konseptual Ketahanan Pangan Nasional

Sumber: FIVIMS (2002).

Dari Gambar 2 terlihat bahwa sebagai faktor penyebab dasar (basic determinant), sistem dan struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi yang cocok untuk pengembangan ketahanan pangan yang kuat; jelas sangat ditentukan dengan kondisi sumberdaya yang ada; baik dari sudut lingkungan (termasuk lingkungan a l a m , lingkungan sosial, dan budaya), teknologi (termasuk kebiasaan dan praktek-praktek keseharian lainnya), dan

sumberdaya manusianya. Dengan kata lain, sistem dan struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan sumberdaya lokal (indigenous) yang spesifik. S u m b e r d a y a lokal (indigenous resources) diberi batasan sebagai "set of knowledge and technology existing and developed in, arround and by specific indigenous communities (people) in an specific area (environment).

II. PERANAN TEKNOLOGI PANGAN

Jika kerangka kerja konseptual ketahanan pangan tersebut dikaji secara lebih mendalam, maka baik underlying determinants maupun immediate determinats ketahanan pangan, terutama yang mencakup ketersediaan pangan dan kebiasaan makan, juga sangat dipengaruhi oleh kondisi indegenous suatu masyarakat. Dalam hubungannya dengan ketersediaan pangan -misalnya- maka upaya yang sering dilakukan adalah peningkatan p r o d u k s i , m i n i m a l i s a s i k e h i l a n g a n p a s c a p a n e n , peningkatan keamanan pangan, peningkatan nilai gizi, atau pemasukan bahan pangan melalui "import", baik dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Keberhasilan upaya-upaya tersebut juga sangat tergantung pada kondisi indigenous yang m e l i n g k u p i n y a .Terlihat bahwa peranan teknologi sangat d i p e r l u k a n u p a y a - u p a y a p e n i n g k a t a n ketersediaan pangan tersebut. Salah satu teknologi yang memegang peranan penting adalah teknologi pangan. Teknologi pangan, terutama teknologi penanganan bahan hasil pertanian, teknologi penyimpanan, teknologi pengolahan, teknologi pengemasan pangan, t e k n o l o g i d i s t r i b u s i p a n g a n , d a n lain sebagainya mempunyai peran penting dalam m e n e k a n k e h i l a n g a n , m e n i n g k a t k a n k e a n e k a r a g a m a n p a n g a n , meningkatkan keamanan pangan, dan meningkatkan nilai gizi pangan.

U n t u k bisa m e m b e r i k a n a p r e s i a s i mengenai betapa pentingnya peranan teknologi pangan, seseorang perlu memahami ciri-ciri produk pangan hasil pertanian. Umumnya p r o d u k - p r o d u k hasil p e r t a n i a n b e r s i f a t musiman, mempunyai mutu beragam, mudah rusak (food perishability), dan mempunyai kekhasan lokal (spesifik lokasi). Karena itu diperlukan penanganan yang sesuai dengan jenis produk dan karekteristik khas yang sesuai, dan untuk itu diperlukan pengetahuan teknologi pangan yang sesuai pula.

Penggalian, pemahaman, penguasaan d a n p e n g e m b a n g a n p e n g e t a h u a n d a n teknologi pangan yang sesuai ini memerlukan pemahaman mengenai pengetahuan indigenous y a n g d i m i l i k i m a s a y a r a k a t s e t e m p a t . Pendekatan ini mempunyai nilai strategis dalam

pengembangan produk pangan, karena ada keterkaitan yang erat antara knowledge, technology, people, dan environment, sehingga pada a k h i r n y a t i d a k t e r l a l u sulit untuk mengintroduksikan produk pangan "baru" hasil proses pengembangan. Produk pangan yang dikembangkan dengan basis potensi lokal bisanya mempunyai tingkat kesesuaian yang baik d e n g a n preferensi k o n s u m e n , dan berpotensi untuk menjadi unggulan ciri khas daerah/lokal.

III. POTENSI LOKAL SEBAGAI BASIS

KEMANDIRIAN

I n d o n e s i a , p e r l u m e m a n f a a t k a n momentum otonomi daerah untuk membangun kemandirian pangan nasional ini. Dengan m e m p e r h a t i k a n p o t e n s i y a n g d i p u n y a i Indonesia, khususnya mengenai keadaan, luas wilayah dan kondisi lingkungannya, maka Indonesia mempunyai peluang besar untuk m e w u j u d k a n k e m a n d i r i a n p a n g a n n y a . P e m e r i n t a h d a e r a h p e r l u k e m b a l i m e n g e v a l u a s i , apakah beras merupakan pangan pokok yang tepat bagi daerahnya. P e m e r i n t a h d a e r a h perlu s e c a r a serius menggali potensi lokalnya dalam hal pangan pokok, yang lebih sesuai dengan lingkungan alam dan lingkungan budayanya.

Ilustrasi mengenai otonomi daerah dan pengembangan potensi indigenous ini dapat diperoleh di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Di Negara Bagian Idaho, Amerika Serikat, komitmen pemerintah ini secara nyata terpampang gagah pada pelat nomor mobil, Idaho, Famous Potatoes. Demikian di Negara Bagian Wisconsin, juga di pelat mobil terdapat komitmen untuk membangun ketahanan dan kemandirian pangan berbasis pada susu dan produk-produk susu,Wisconsin America's Dairyland. Negara bagian Georgia AS juga dengan bangga menyatakan dirinya sebagai peach state. Ilustrasi ini memperlihatkan betapa tingginya komitmen politik pemerintah (dalam hal ini pemerintah negara bagian) di AS untuk secara konsisten dan sustainable, membangun kemandirian pangan berbasis pada potensi (sumber daya alam, manusia, teknologi dan budaya) indigenous atau lokal yang dimilikinya.

Dalam hal ini, konsep penganekaragaman p a n g a n h a r u s d i a r t i k a n s e b a g a i penganekaragaman secara horizontal, vertikal dan regional. Artinya, masing-masing daerah, sesuai dengan otonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola wilayahnya masing-masing, perlu mengupayakan kemandirian pangan daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Program ini kemudian perlu d i t e g a s k a n d e n g a n k o m i t m e n p o l i t i k pemerintah daerah yang didukung secara politis pula oleh pemerintah pusat.

Diketahui bahwa beberapa propinsi di Sulawesi, misalnya Gorontalo, terkenal dengan j a g u n g n y a . N a m u n d e m i k i a n , p a n g a n p o k o k n y a tetap b e r a s . P r o p i n s i P a p u a mempunyai tradisi dan potensi sagu sebagai bahan pangan pokok, namun saat ini juga tergantung pada beras. Jadi, terlihat bahwa perlu ada reorientasi pembangunan pangan daerah secara mendasar. Barangkali dalam waktu yang dekat kita akan melihat pelat nomor mobil di Malang, Jatim akan membangun kemandirian pangan berbasis pada apel dan dengan bangga menyatakan dirinya sebagai kota Apel. Demikian juga dengan Beras di Cianjur dan Karawang, Dodol di Garut, Jenang di Kudus, Sagu di Ambon dan Papua, Jagung

di Gorontalo dan Madura, Talas di Bogor, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, otonomi daerah perlu dimanfaatkan sebagai suatu momentum untuk membangun ketahanan pangan. Untuk itu, p e m e r i n t a h daerah perlu secara cermat melakukan identifikasi potensi indigenous unggulan daerah dengan memperhatikan sumber daya potensialnya (environment, technology, people d a n socio-Cultural Environment) kedalam sistem dan struktur ekonomi daerahnya. Hal ini pelu secara tegas sebagai komitmen pemerintah daerah (political and economic structure).

Ketahanan pangan yang dikembangkan berdasarkan kekuatan sumber daya lokal inilah yang akan melahirkan kemandirian pangan, d a n pada g i l i r a n n y a t i d a k h a n y a akan melahirkan individu yang sehat, aktif dan berdaya saing, tetapi sistem pangan yang sekaligus juga akan menjadi fondasi ketahanan nasional yang kokoh. Karena itu, 4 aspek ketahanan pangan (Gambar 1) belumlah cukup untuk menjadi fondasi ketahanan nasional. Ketahanan nasional perlu didukung dengan f o n d a s i k e m a n d i r i a n p a n g a n , y a n g indikatornya, antara lain dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Aspek Kemandirian Pangan dan Indikatornya, dalam mendukung Ketahanan

Nasional

IV. T E K N O L O G I P A N G A N DAN N I L A I TAMBAH

Salah satu p r o g r a m penting d a l a m pengembangan kemandirian pangan adalah m e r e v i t a l i s a s i p r o g r a m l a m a "penganekaragaman pangan". Menurut hemat penulis, program lama penganekaragaman pangan belum pernah secara s u n g g u h -sungguh dan berkelanjutan dilakukan secara konsisten oleh p e m e r i n t a h . Karena itu, sekarang inilah saatnya untuk betul-betul melaksanakan dan merevitalisasi program p e n g a n e k a r a g a m a n p a n g a n . Untuk itu, diperlukan adanya komitmen yang kuat dan jelas dari pemerintah mengenai program

p e n g a n e k a r a g a m a n ini, s e h i n g g a pada akhirnya akan terciptanya suatu lingkungan sosial masyarakat yang kondusif dan bereaksi positif pada program penganekaragaman tersebut.

Dengan komitmen dan dukungan yang kuat, ternyata pemerintah "telah" pernah berhasil memperkenalkan produk pangan baru, -bahkan termasuk memperkenalkan budaya m a k a n b a r u - y a i t u p r o d u k m i i n s t a n . S a y a n g n y a , p e m i l i h a n p r o d u k y a n g dikembangkan tersebut merupakan produk berbasis gandum, yang tidak mengakar pada pertanian kita. Dengan komitmen yang kuat, m a k a p e m e r i n t a h h e n d a k n y a d a p a t mengembangkan model "mi instan" untuk program penganekaragaman pangan, tentunya pangan yang berbasis pada sumber daya indigenous lokal. Salah satu komitmen penting pemerintah yang diperlukan adalah komitmen untuk memanfaatkan sumberdaya indigenous dan tidak dengan mudah melakukan impor. Secara khusus, teknologi pangan perlu b e r p e r a n d a l a m p e n g e m b a n g a n pengindustrian pengenekaragaman pangan, tentunya berbasis sumber daya lokal. Untuk

itu, perlu dilakukan beberapa hal: antara lain (i) upaya eksplorasi dan pemanfaatan potensi bahan lokal unggul; (ii) perbaikan dan aplikasi teknologi budidaya, pengolahan, pengemasan; dan (iii) pengaplikasian konsep pengindustrian pangan.

Pengindustrian keanekaragaman pangan perlu dilakukan dengan mengkreasikan nilai tambah,sedemikianrupa sehingga produk p a n g a n lokal y a n g d i p r o d u k s i t e r s e b u t mempunyai nilai lebih, atau paling tidak sama dengan produk pangan pokok beras (dan gandum?) yang saat ini mendominasi menu nasional Indonesia.

Penciptaan nilai tambah ini merupakan salah satu tantangan yang harus dipecahkan oleh teknologi p a n g a n . Untuk itu, upaya penelitian di bidang ilmu dan teknologi pangan untuk mengekplorasi keunggulan/fungsional pangan lokal, dan m e n g i d e n t i f i k a s i dan m e m e t a k a n p r e f e r e n s i d a n k e b i a s a a n konsumen perlu dilakukan secara intensif.

V. PENUTUP

T e r l i h a t b a h w a t e k n o l o g i p a n g a n mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan kemandirian pangan, yaitu sistem ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Khususnya, melalui pengembangan industri penghasil nilai tambah, dalam hal ini inidustri aneka ragam pangan, berbasis potensi lokal. Upaya ini merupakan pekerjaan besar yang memerlukan kemitraan antar berbagai pihak pemangku kepentingan. Karena itu, industri penghasil nilai tambah berbasiskan pada sumber daya indigenous di suatu daerah perlu dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder lokal/indigenous pula, meliputi antara lain pemda (atau p e m d a - p e m d a ) , lembaga penelitian, industri, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Semoga.

Tiap tahun, zonder ketjuali, zonder pauze, zonder ampun, soal beras ini akan datang, - dan akan datang cresendo—makin lama makin hebat—makin lama makin sengit—makin lama makin ngeri—selama tambahnya penduduk yang tjepat itu tidak kita imbangi dengan tambahnya persediaan bahan makanan yang cepat pula!

DAFTAR PUSTAKA

FIVIMS. 2002. Food Insecurity and Vulnerablility I n f o r m a t i o n a n d M a p p i n g S y s t e m s (http://www.fivims.net)

Hariyadi, P. 2003. Pengindustrian Aneka Ragam Pangan; Menuju Ketahanan Pangan Nsional Berbasis Sumberdaya Indegenus. Di dalam " P e n g a n e k a r a g a m a n P a n g a n : P r a k a r s a Swasta dan Pemerintah Daerah".

Hariyadi, P., Krisnamurti, B dan Winarno, F.G. Eds. Forum Penganekaragaman Pangan. Jakarta. Hal 101 - 115

Hariyadi, P., Krisnamurti, B dan Winarno, F.G. Eds. 2003. Penganekaragaman Pangan: Prakarsa Swasta dan Pemerintah Daerah". Forum P e n g a n e k a r a g a m a n P a n g a n . J a k a r t a . Hariyadi, P., Martianto, D., Arifin, B., Wijaya, B dan

W i n a r n o , F.G. 2 0 0 6 . R e k o n s t r u k s i K e l e m b a g a a n S o s i a l P e n a n g a n a n d a n Pencegahan Rawan Pangan dan Gizi Buruk, P r o s i d i n g L o k a k a r y a N a s i o n a l I I Penganekaragaman Pangan. Forum Kerja P e n g a n e k a r a g a m a n Pangan dan PT ISM Bogasari Flour Mills. Jakarta.

Hariyadi, P., Sukarno, Purnomo, E.H., Sumarto. 2008. Ketahanan Pangan sebagai fondasi Ketahanan Nasional. Editor. Prosiding Seminar Departemen Keuangan Rl dan SEAFAST center, LPPM, IPB, Bogor.

H a r i y a d i , P. 2 0 1 0 . B e y o n d F o o d S e c u r i t y . http://www.worldfoodscience.org/cms/?pid=1 004751

BIODATA PENULIS:

Purwiyatno Hariyadi, lahir di Pati, 9 Maret 1962. Beliau adalah Guru Besar Rekayasa Proses Pangan, Departemen llmu dan Teknologi Pangan, Fateta, IPB dan Direktur South east A s i a n F o o d & A g r i c u l t u r a l S c i e n c e and Technology (SEAFAST) Center, LPPM, IPB. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Teknologi Pangan di IPB tahun 1995, pendidikan S2 dalam bidang Post Harvest Physiology di Universitas of Wisconsin-Madison, USA padatahun 1990, d a n p e n d i d i k a n S3 d a l a m b i d a n g Food

Chemistry/Cehmical Engineering di University

of Wisconsin-Madison, USA pada tahun 1984.