1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Munculnya isu kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan karena berbagai hal seperti polusi, hujan asam, efek rumah kaca, kenaikan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut dan pemanasan global merupakan isu yang sedang hangat di berbagai negara. Begitu juga di Indonesia, karena adanya isu tersebut sebagian besar wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan akan kehilangan pulau-pulau kecil karena tenggelam yang disebabkan karena kenaikan permukaan air laut. Selain itu akan ada dampak lain dari pemanasan global terhadap Indonesia yaitu pertanian, transportasi dan ekonomi (Meiviana, 2004).

Perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara atau curah hujan, selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Tanpa disadari dampak dari perubahan iklim itu sendiri sudah dapat dirasakan. Dampak perubahan iklim terhadap Indonesia dapat positif maupun negatif. Salah satu dampak positif dari perubahan iklim adalah meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer dan radiasi matahari dapat berakibat positif untuk proses fotosintesis. Selain itu, terdapat dampak negatif seperti musim kemarau yang semakin panjang serta musim hujan yang semakin pendek periodenya namun semakin tinggi intensitasnya. Hal ini kemudian berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kekeringan, gagal panen, krisis pangan dan air bersih, banjir dan longsor, wabah penyakit tropis. Perubahan iklim jelas menyengsarakan kehidupan umat manusia. Kerugian materi dan juga korban nyawa adalah akibat yang harus terjadi (RMS, 2010).

Akibat jenis aktivitas yang berbeda-beda, maka gas rumah kaca yang dikontribusikan oleh setiap negara ke atmosfer pun porsinya berbeda-beda. Di Indonesia sendiri gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia dapat dibedakan atas beberapa hal, yaitu :

1) Kerusakan hutan termasuk perubahan tata guna lahan. 2) Pemanfaatan energi fosil.

2 3) Pertanian dan peternakan. 4) Sampah.

Pemanfaatan energi secara berlebihan terutama energi fosil merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim secara global. Hutan yang semakin rusak, baik karena kejadian alam maupun penebangan liar, juga menambah jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer secara signifikan serta fungsi hutan sebagai penyerap emisi gas rumah kaca (Meiviana, 2004).

Dampak paling merugikan akibat perubahan iklim akan melanda sektor pertanian di Indonesia akibat pergeseran musim dan perubahan pola hujan. Pada umumnya semua bentuk sistem pertanian sangat sensitif terhadap variasi iklim. Terjadinya keterlambatan musim tanam atau panen akan memberikan dampak yang besar baik secara langsung maupaun tak langsung seperti ketahahnan pangan karena permasalahan pertanian seperti gagal panen (Meiviana, 2004).

Perubahan iklim mempengaruhi pola presipitasi, evaporasi, water run-off, kelembaban tanah dan variasi iklim yang sangat fluktuatif secara keseluruhan mengancam keberhasilan produksi pangan. Pertanian di Indonesia telah dipengaruhi secara nyata oleh adanya variasi hujan tahunan dan antar tahun yang disebabkan oleh Australia-Asia Monsoon and El Nino-Southern. Oleh karena itu perlu dikaji sejauh mana dampak perubahan iklim (Climate Change) terhadap produktivitas tanaman pangan (padi dan palawija), dengan tujuan untuk mengetahui dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan (padi dan palawija) (Meiviana, 2004).

Klasifikasi iklim Oldeman didasarkan pada bulan basah yang berturut-turut dan bulan kering yang berturut-turut juga. Klasifikasi tersebut digunakan untuk keperluan pertanian. Bulan basah memiliki curah hujan >200 mm sedangkan bulan kering memiliki curah hujan <100 mm. Oldeman mengungkapkan bahwa kebutuhan air untuk tanaman padi adalah 150 mm per bulan sedangkan untuk tanaman palawija adalah 70 mm/bulan, dengan asumsi bahwa peluang terjadinya hujan yang sama adalah 75% maka untuk mencukupi kebutuhan air tanaman padi 150 mm/bulan diperlukan curah hujan sebesar 220 mm/bulan, sedangkan untuk mencukupi

3

kebutuhan air untuk tanaman palawija diperlukan curah hujan sebesar 120 mm/bulan, sehingga menurut Oldeman suatu bulan dikatakan bulan basah apabila mempunyai curah hujan bulanan lebih besar dari 200 mm dan dikatakan bulan kering apabila curah hujan bulanan lebih kecil dari 100 mm (Tjasyono, 2004).

Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, oleh sebab itu pengklasifikasian iklim di Indonesia sering ditekankan pada pemanfaatannya dalam kegiatan budidaya pertanian. Pada daerah tropik suhu udara jarang menjadi faktor pembatas kegiatan produksi pertanian, sedangkan ketersediaan air merupakan faktor yang paling menentukan dalam kegiatan budidaya pertanian khususnya budidaya padi dan palawija. Lamanya periode pertumbuhan padi terutama ditentukan oleh jenis/varietas yang digunakan, sehingga periode 5 bulan basah berurutan dalan satu tahun dipandang optimal untuk satu kali tanam. Jika lebih dari 9 bulan basah maka petani dapat melakukan 2 kali masa tanam. Jika kurang dari 3 bulan basah berurutan, maka tidak dapat membudidayakan padi tanpa irigasi tambahan. Lamanya periode pertumbuhan padi terutama ditentukan oleh jenis/varietas yang digunakan, sehingga periode 5 bulan basah berurutan dalan satu tahun dipandang optimal untuk satu kali tanam. Jika lebih dari 9 bulan basah maka petani dapat melakukan 2 kali masa tanam. Jika kurang dari 3 bulan basah berurutan, maka tidak dapat membudidayakan padi tanpa irigasi tambahan (Tjasyono, 2004).

Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah seluas 32.548 km² . Sebagian besar wilayah ini memiliki kemiringan lereng antara 2%-15%, sehingga memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai lahan pertanian yang produktif. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wilayah seluas 3.185 km² yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk pertanian. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional, oleh karena itu produktivitas padi lebih diutamakan untuk terus dipacu. Pada tahun 2008, produktivitas padi sekitar 55,06 kuintal per hektar, meningkat 3,14 persen dibanding produktivitas tahun sebelumnya. Sebagian produksi padi merupakan padi sawah yaitu sekitar 97,92 %. Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008 produksi padi tercatat sebesar 798.232 ton (mengalami

4

kenaikan sebesar 12,54 % dari tahun 2007) dengan rincian 78,71 % merupakan padi sawah dan 21,29 % padi ladang, dengan luas panen masing-masing sebesar 100,359 hektar dan 39,808 hektar diperoleh angka produktivitas sebesar 62,61 kuintal per ha untuk padi sawah dan 4,68 kuintal per ha untuk padi ladang (BPS, 2009).

Selain itu, terdapat gunungapi yang menjadikan tanah menjadi subur karena material vulkanik dari gunungapi seperti Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Klaten. Gunung Slamet di berada di Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terletak di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo,Gunung Dieng di Kabupaten Banjarnegara dan Gunung Merbabu di Kabupaten Boyolali. Curah hujan di kedua provinsi cukup tinggi yaitu 2000 mm/tahun. Keberadaan gunungapi juga memberikan kontribusi ketersediaan sumberdaya air, biasanya pada tekuk lereng gunungapi akan memiliki sumberdaya air yang melimpah.

1.1.2 Perumusan Masalah

Perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara atau curah hujan, selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Jika iklim berubah, maka rata-rata selama 30 tahun suhu udara, atau curah hujan, atau jumlah hari matahari bersinar, pun akan berubah. Perubahan iklim dapat merubah kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia (KLH, 2001).

Iklim biasanya dinyatakan dalam rata-rata waktu tertentu, merentang dari selang waktu bulanan hingga jutaan tahun. Sistem iklim berevolusi terhadap waktu oleh adanya pengaruh-pengaruh yang berasal dari dinamika internalnya sebagai akibat adanya perubahan pada faktor-faktor luar yang mempengaruhi iklim seperti aktivitas vulkanik dan variabilitas matahari, serta perubahan-perubahan komposisi atmosfer yang diimbas oleh aktivitas manusia. Perubahan iklim yang disebabkan manusia telah terjadi terutama sebagai akibat terjadinya perubahan konsentrasi

gas-5

gas rumah kaca di dalam atmosfer, tetapi juga oleh adanya perubahan konsentrasi partikel-partikel kecil (aerosol) dan perubahan tata guna lahan. Dengan berubahnya iklim, terjadi pula perubahan dalam probabilitas terjadinya kondisi-kondisi cuaca tertentu, termasuk cuaca ekstrem. Sebagai contoh dengan naiknya suhu rata-rata bumi, sejumlah fenomena cuaca menjadi semakin sering dan semakin intens (misalnya fenomena gelombang panas dan hujan lebat), sementara yang lainnya menjadi lebih jarang dan kurang intens (misalya kejadian-keadian ekstrem dingin) (Rataq, 2008).

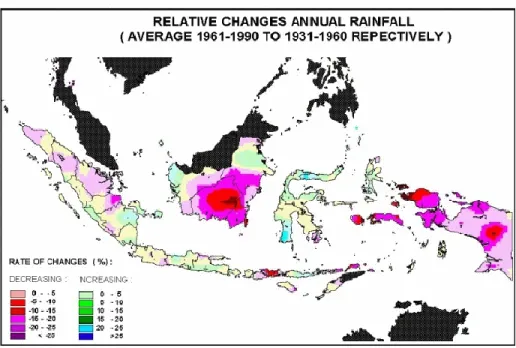

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa di Indonesia telah terjadi perubahan curah hujan rata-rata. Curah hujan rata-rata Indonesia telah turun secara signifikan pada semua musim, pada tingkat rata-rata 7,8mm per bulan (3,6%) per dekade sejak tahun 1960. Terjadi kecenderungan penurunan yang sama pada semua musim, bervariasi antara -7,5mm (3,3%) per dekade di Oktober November Desember hingga -8,9mm per bulan (3,6%) per dekade. Namun, penurunan proporsional terbesar terjadi di musim kemarau Juli Agustus September, sebanyak -4,8% per dekade. Indonesia diperkirakan menjadi lebih basah, dengan kenaikan curah hujan secara keseluruhan. Simulasi berbagai model iklim memperkirakan perubahan curah hujan bervariasi antara -28 dan +53mm per bulan (-12% hingga +20%) pada tahun 2090an (RMS, 2010).

Peta agroklimat untuk tanaman-tanaman pertanian utama (padi dan palawija), yang didasarkan atas data klimatologi dan hubungannya dengan tanaman sangat diperlukan. Kebutuhan tanaman akan air merupakan salah satu faktor penting untuk memungkinkan tanaman itu tumbuh baik dan produktif. Curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan dianggap cukup untuk memungkinkan budidaya padi sawah, sedang untuk sebagian besar tanaman palawija curah hujan minimal yang diperlukan adalah 100 mm tiap bulan (Oldeman, 1975).

6

Gambar 1.1 Perubahan rata-rata curah hujan di Indonesia (RMS, 2010)

Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan curah hujan akan berdampak pada tipe iklim. Tipe iklim akan mengalami perubahan karena perubahan curah hujan sehingga peta agroklimat yang telah dibuat oleh Oldeman pada tahun 1975 menjadi tidak relevan lagi karena perubahan tipe iklim tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan peta agroklimat jika akan digunakan untuk pedoman pertanian pada wilayah tertentu. Sehingga petani pada daerah yang mengalami perubahan zona tipe iklim akan beradaptasi sesuai dengan kondisi saat ini. Penyesuaian atau adaptasi yang dilakukan oleh petani dapat melalui pengunaan varietas tanaman seperti tahan terhadap perubahan iklim dan rotasi penanaman sesuai prakiraan iklim tersebut serta melakukan sistem irigasi untuk mengatasi ketersediaan air.

Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di tengah Pulau Jawa dari segi geomorfologi memiliki bentuklahan asal proses vulkanik dan fluvial. Keberadaan gunungapi baik yang aktif maupun yang tidak aktif akan memberikan pasokan material vulkanik yang subur sehingga daerah tersebut cocok

7

untuk pertanian. Daerah-daerah tekuk lereng gunungapi banyak memiliki potensi sumberdaya air yang digunakan untuk sektor pertanian tersebut. Daerah yang berupa dataran aluvial yang subur karena memiliki tanah endapan hasil sedimentasi sungai akan berpotensi untuk daerah pertanian yang produktif.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Daerah mana saja yang mengalami perubahan tipe iklim Oldeman?

2) Apakah zona yang yang mengalami perubahan tipe iklim Oldeman juga mengalami perubahan pola tanam?

1.2 Tujuan

1) Mengetahui daerah yang mengalami perubahan tipe iklim Oldeman. 2) Mengetahui perubahan pola tanam pada daerah yang mengalami perubahan

tipe iklim Oldeman.

1.3 Kegunaan Penelitian

1) Sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program S1 Jurusan Geografi dan Ilmu Lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. 2) Memberikan informasi mengenai zona agroklimat dan juga pola tanam di

Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta setelah tahun 1975 3) Memberikan masukan untuk pengkajian iklim selanjutnya agar lebih baik dari

penelitian sebelumnya.

1.4 Tinjauan Pustaka

Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh yang terdiri atas beberapa gasyang dipertahankan oleh gravittasi bumi dan digunakan untuk melindungi bumi dari serangan luar. Udara kering padaatmosfer mengandung nitrogen ±78 %, atmosfer semakin ke atas cenderung berubah menjadi atom-atom gas. Cuaca adalah keadaan atmosfer sehari-hari dan terjadi di daerah yang sempit. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam periode yang lama (umumnya sekitar 30

8

tahun) meliputi daerah yang luas. Perbedaan iklim di bumi disebabkan oleh adanya pengaruh rotasi dan revolusi bumi serta perbedaan letak lintang (Wardiyatmoko,2004).

Cuaca berubah dari waktu ke waktu, oleh karena adanya rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi akan menimbulkan siang dan malam hari, sedangkan revolusi bumi akan menimbulkan musim. Daerah subtropika dikenal adanya 4 musim yakni musim panas, musim dingin, musim gugur dan musim semi, sedangkan daerah tropika dikenal musim hujan dan kemarau serta peralihan kedua musim. Iklim akan berbeda dari suatu lokasi atau daerah. Perubahan dan perbedaan cuaca dan iklim disebabkan oleh pengendalian cuaca atau iklim yaitu (Wardiyatmoko, 2004):

a. Altitude (ketinggian tempat) b. Latitude (lintang)

c. Penyebarab daratan dan perairan

d. Daerah-daerah tekanan tinggi dan rendah e. Arus-arus laut

f. Gangguan-gangguan atmosfer

g. Satu atau lebih unsur cuaca dan iklim (terutama pancaran surya).

Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air dalam bentuk cair atau padat menuju bumi. Hampir seluruh hujan di daerah tropis berbentuk cair, sedangkan di daerah kutub berupa es atau salju (Hestiyanto, 2005). Penyelidikan atmosfer memiliki beberapa kegunaan, antara lain untuk mengadakan ramalan cuaca (prakiraan cuaca) jangka pendek atau jangka panjang. Prakiraan cuaca ini penting sekali bagi keperluan pertanian, penerbangan, pelayaran dan peternakan. Sifat data cuaca dan iklim adalah data diskontinyu yang terdiri dari pancaran surya, lama penyinaran surya, presipitasi (hujan, hujan es, salju dan embun) dan penguapan (evaporasi dan transpirasi) (Wardiyatmoko, 2004).

Besar kecilnya hujan antara lain dipengaruhi oleh arus udara, besarnya perairan, intensitas panas matahari, topografi serta banyak sedikitnya asap pabrik dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, besarnya curah huajn berbeda-beda menurut

9

waktu dan tempat. Besarnya curah hujan dapat diukur dengan gelas ukur (rain gauge). Alat pengukur hujan disebut penakar hujan. Tujuan pengukuran curah hujan adalah untuk mengetahui jumlah dan intensitas curah hujan yang turun di permukaan tanpa memperhatikan adanya air yang meresap, mengalir dan menguap (Wardiyatmoko, 2004).

Alat pengukur curah hujan biasanya berfungsi untuk mengukur jumlah hujan berfungsi untuk mengukur jumlah hujan yang jatuh selama 24 jam per hari pada suatu gelas ukur. Sedangkan alat pencatat hujan otomatik mencatat jumlah curah hujan pada kertas pencatat yang setiap hari atau minggu diganti dengan yang baru. Jumlah curah hujan tidak merata di seluruh Indonesia. Curah hujan di Nusa Tenggara Timur lebih kecil daripada curah hujan di Jawa. Jumlah curah hujan tidak sama sepanjang tahun, paling banyak ialah selama angin musim barat (Hestiyanti, 2005).

Jumlah curah hujan dinyatakan dalam inci atau milimeter (1 inci = 25,4 mm). jumlah curah hujan 1 mm, menunjukkan tinggi air hujan yang menutupi permukaan 1 mm, jika air tersebut tidak meresap ke dalam tanah atau menguap ke atmosfer. Di daerah tropis hujannya lebih lebat daripada di daerah lintang tinggi. Garis yang menghubungkan titik-titik dengan curah hujan sama selama periode tertentu disebut isohyets (Tjasyono, 2004) .

Hasil suatu jenis tanaman bergantung pada interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan seperti jenis tanah, topografi, pengelolaan, pola iklim, teknologi dan faktor ekonomi. Dari faktor lingkungan, faktor tanah telah banyak dipelajari dan dipahami dibandingkan dengan faktor cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim merupakan salah satu peubah dalam produksi pangan yang sukar dikendalikan. Oleh karena itu, dalam usaha pertanian pada umumnya cara-cara bertani disesuaikan dengan kondisi iklim setempat (Tjasyono, 2004).

Unsur-unsur iklim yang menunjukan pola keragaman yang jelas merupakan dasar dalam melakukan klasifikasi iklim. Unsur iklim yang sering dipakai adalah suhu dan curah hujan (presipitasi). Klasifikasi iklim umumnya sangat spesifik yang didasarkan atas tujuan penggunaannya, misalnya untuk pertanian, penerbangan atau

10

kelautan. Pengklasifikasian iklim yang spesifik tetap menggunakan data unsur iklim sebagai landasannya, tetapi hanya memilih data unsur-unsur iklim yang berhubungan dan secara langsung mempengaruhi aktivitas atau objek dalam bidang-bidang tersebut. Oldeman membuat klasifikasi iklim berdasarkan adanya bulan basah yang berturut-turut dan bulan kering yang berturut-turut pula. Klasifikasi itu terutama untuk keperluan pertanian. Bulan basah adalah bulan dengan curah hujan > 200 mm, sedangkan bulan kering curah hujannya < 100 mm. Klasifikasi iklimnya lebih dikenal dengan sebutan zona agroklimat (Wardiyatmoko, 2004).

Klasifikasi iklim Oldeman yang memakai curah hujan sebagai dasar klasifikasi iklim dengan kriteria bulan basah dengan curah hujan > 200 mm,curah hujan sebesar 200 mm setiap bulan cukup untuk membudidayakan padi sawah. Bulan kering dengan curah hujan < 100 mm merupakan curah hujan minimal untuk membudidayakan palawija (Tjasyono,2004).

Peta yang menggambarkan persebaran zona agroklimat disebut dengan peta agroklimat. Peta ini menggambarkan, mengklasifikasikan dan mengarah hanya kepada satu unsur lingkungan alami yang sangat penting, yaitu jumlah dan penyebaran curah hujan. Manusia akan banyak mengalami kesulitan dengan adanya kekeringan. Dengan terbatasnya air dan meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan pangan , air menjadi sangat berharga sekali disebagian besar wilayah dunia. Karena iklim Indonesia dicirikan dengan adanya musim penghujan dan kemarau, klasifikasi agroklimat didasarkan kepada penyebaran dan lamanya periode basah dan periode kering (Oldeman, 1980).

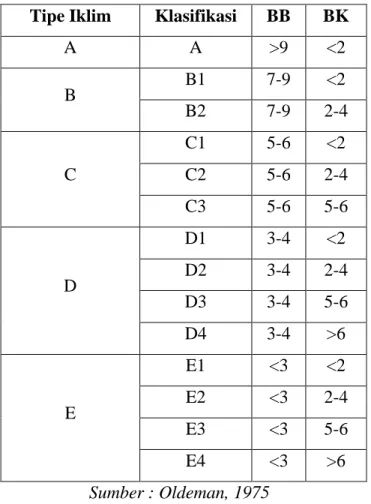

Berdasarkan adanya bulan basah yang berturut-turut, Oldeman membuat 5 zona agroklimat utama sebagai berikut:

a. Zona A bulan basah > 9 kali berturut-turut b. Zona B bulan basah 7- 9 kali berturut-turut c. Zona C bulan basah 5-6 kali berturut-turut d. Zona D bulan basah 3-4 kali berturut-turut e. Zona E bulan basah <3 kali berturut-turut

11

Zona agroklimat utama dibagi atas 5 sub divisi yaitu A, B, C, D dan E dapat dilihat pada Tabel 1.1. Masing-masing subdivisi terdiri dari bulan kering berurutan yang dihubungkan dengan masa tanam. Sub tipe klasifikasi Oldeman dibagi atas 4 macam, yang disimbolkan dengan angka 1, 2, 3 dan 4 merupakan angka indeks setiap tipe utama. Namun tiap tipe utama mempunyai jumlah sub tipe yang berbeda. Untuk tipe utama A ada 2 sub tipe, B ada 3 sub tipe, sedangkan tipe C, D dan E masing-masing mempunyai 4 sub tipe. Sehingga ada 17 iklim pertanian berdasarkan klasifikasi Oldeman (Oldeman, 1975).

Tabel 1.1 Penetapan Iklim Pertanian menurut Oldeman Tipe Iklim Klasifikasi BB BK

A A >9 <2 B B1 7-9 <2 B2 7-9 2-4 C C1 5-6 <2 C2 5-6 2-4 C3 5-6 5-6 D D1 3-4 <2 D2 3-4 2-4 D3 3-4 5-6 D4 3-4 >6 E E1 <3 <2 E2 <3 2-4 E3 <3 5-6 E4 <3 >6 Sumber : Oldeman, 1975

Walaupun Oldeman tidak menginformasikan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, namun penggolongan iklimnya lebih praktis dan dapat memberi petunjuk untuk mencari kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan pertanian yang

12

lebih produktif. Klasifikasi iklim berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering dapat dianalisis data curah hujan di suatu daerah lebih rinci dan dapat menafsirkan kemungkinan-kemungkinannya untuk pertanain yang cocok.

Pola tanam adalah pola untuk menanam tanaman setiap 4 bulan sekali dalam waktu 1 tahun dengan memilih jenis tanaman budidaya yang disesuaikan dengan keadaan lahan. Penentuan pola tanam sangat dipengaruhi ketersediaan air. Maka dari itu, ketika waktu defisit air penentuan pola tanam akan berbeda jika air dapat ditambahkan ataupun tidak dapat diberikan penambahan air. Jika diketahui ketersediaan air disuatu daerah dengan adanya neraca air maka penentuan pola tanam dalam satu tahun dapat diatur sehingga lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa model pola tanam diuraikan sebagai berikut:

a. Pola Padi - Padi - Padi

Jika air saat terjadi defisit dapat disediakan irigasi maka dapat dilakukan penanaman padi sepanjang tahun. Namun jika air sulit tersedia ketika defisit air maka masih memungkinkan dilakukan penanaman padi sepanjang tahun namun dengan beberapa kriteria. Jika dalam satu tahun akan ditanam padi sebanyak tiga kali maka varietas padi yang digunakan adalah varietas genjah agar umurnya lebih pendek sehingga saat surplus air dapat dimanfaatkan penanaman hingga panen. Awal bulan November merupakan awal musim hujan namun pada dekade pertama masih terjadi defisit air. Maka penanaman padi kesatu dapat mulai. Jika persiapan hingga panen memerlukan waktu empat bulan maka saat penanaman padi kedua yaitu pada bulan Maret masih terdapat air namun bulan April hingga juni terjadi defisit air. Maka varietas padi yang ditanam mengunakan padi lahan kering. Penanaman padi ketiga pada bulan Juli jika tetap tidak dapat diusahakan pengairan maka padi yang ditanam menggunakan varietas lahan kering.

b. Pola Padi - Padi - Palawija

Penanaman dengan pola tanam padi-padi-palawija dapat dimulai dengan penanaman padi pertama saat awal musim yaitu awal November. Persiapan dimulai bulan Oktober sehingga pada awal musim penanaman telah siap. Pada

13

bulan Februari penanaman padi kedua dapat dilaksanakan sehingga pada waktu defisit air yaitu pada bulan Juni hingga Oktober dapat digunakan untuk penanaman palawija dan pengolahan tanah.

c. Pola Padi - Padi - Bero

Untuk memperbaiki keadaan tanah maka disamping dilakukan penanaman dapat juga dilakukan pemberoan. Jika padi ditanam dua kali seperti pola tanam padi-padi-palawija maka waktu penanaman palawija dapat digunakan untuk pemberoan dan pengolahan tanah. Waktu penanaman padi dapat disamakan dengan pola tersebut.

d. Pola Padi - Palawija - Bero

Menurut rekomendasi Oldeman, pola tanam yang sesuai untuk tipe iklim ini yaitu hanya mungkin satu kali padi atau satu kali palawija setahun tergantung pada adanya persediaan air irigasi. Pola tanam ini sesuai dengan rekomendasi Oldeman maka penanaman padi dapat dilakukan saat terjadi surplus air yaitu pada bulan November hingga Maret, dengan waktu lima bulan ini maka pertumbuhan padi dapat dioptimalkan. Penanaman palawija ini dapat disesuaikan dengan jenis palawija dengan kebutuhannya terhadap air. Jika palawija yang ditanam tidak terlalu tahan kekeringan maka penanamannya dapat dilakukan bulan Maret disesuaikan saat surplus air sehingga waktu untuk penanaman padi lebih dimajukan dan sisanya untuk palawija. Jika palawija yang ditanam tahan terhadap kekeringan maka penanamannya dapat dilakukan bulan April kemudian dilakukan pemberoan.

e. Pola Padi - Padi

Jika penanaman padi akan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun tanpa kegiatan lagi. Maka penanaman padi pertama dilakukan saat surplus air yaitu bulan November hingga Maret. Penanaman padi kedua dapat digunakan padi lahan kering yang ditanam setelah padi kedua. Varietas padi dapat menggunakan varietas berumur panjang karena dalam satu tahun hanya dilakukan dua kali penanaman (Trisno, 2010).

14 1.4.1 Penelitian Sebelumnya

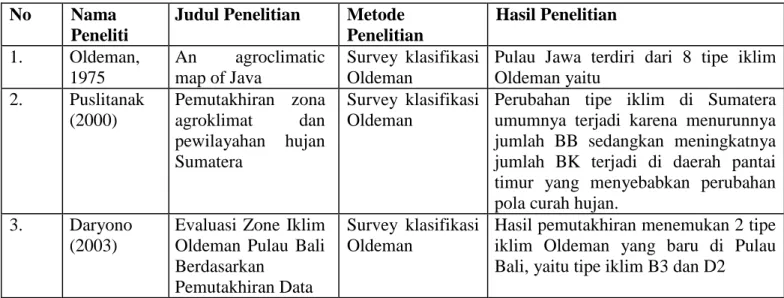

Penelitian tentang zona agroklimat telah dilakukan oleh Oldeman pada tahun 1975 untuk pulau Jawa dengan tujuan untuk mengklasifiksikan dan memetakan zona agroklimat. Pengklasifikasian iklim Oldeman dan pemetaan juga dilakukan oleh Oldeman pada tahun 1980 untuk pulau Bali. Hasil penelitian Oldeman pada tahun 1975 menghasilkan zona agroklimat di Pulau Jawa yang terdiri dari 8 zona agroklimat yaitu A, B1, B2, C2, C3, D2, D3 dan E.

Sumiana (2012) melakukan penelitian di Pulau Bali tentang implikasi perubahan spasial dan temporal curah hujan terhadap tipe iklim Oldeman di Bali. Penelitian tersebut mengkaji tentang perubahan spasial dan temporal curah hujan di Pulau Bali serta pengaruhnya terhadap perubahan musim dan pola tanam di Pulau Bali.

Puslitanak (2000) melakukan penelitian di Pulau Sumatera untuk pemutakhiran zona agroklimat dan pewilayahan hujan Sumatera. Penelitian ini mengkaji tentang perubahan pola curah hujan di pantai timur yang disebabkan karena perubahan jumlah bulan basah dan bulan kering di Pulau Sumatera.

Daryono dkk. (2003) melakukan pemutakhiran tipe iklim Oldeman menggunakan data hujan periode 1970-2000. Hasil pemutakhiran tipe iklim Pulau Bali ini menghasilkan 2 (dua) tipe iklim baru yang belum ada sebelumnya yaitu tipe iklim B3 dan D2. Penelitian Daryono sudah mengkaji perubahan tipe iklim, akan tetapi belum mengkaji dampak perubahan tipe iklim dan tidak mengkaji pola tanam berdasarkan tipe iklim hasil pemutakhiran data.

Penelitian Ngurah (2013) melakukan penelitian tentang pola adaptasi petani terhadap kekeringan di pulau Nusa Penida kabupaten Klungkung provinsi Bali. Penelitian tersebut mengkaji risiko kekeringan yang dihadapi petani dan bagaimana pola adaptasi yang berlaku selama ini yang dilakukan oleh petani desa wilayah studi di pulau Penida.

Penelitian yang dilakukan Widoretno (2012) mengkaji tentang perubahan tipe iklim provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dari peta agroklimat

15

Oldeman yang pertama pada tahun 1975. Kemudian dari daerah-daerah yang tipe iklimnya berubah akan dianalisis pola tanamnya. Pola tanam berubah atau tidak pada daerah yang mengalami perubahan kemudian dianalisis penyebabnya serta penyelesaian dari permasalahan pertanian yang menyebabkan perubahan pola tanam tersebut. Perbandingan antara peta agroklimat tahun 1975 dengan peta agroklimat yang baru akan dianalisis apakah tipe iklim tahun 1975 masih relevan untuk acuan pertanian atau sudah tidak relevan. Penelitian yang mengkaji tentang perubahan tipe iklim Oldeman baru dilakukan kali ini. Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang perubahan curah hujan terhadap tipe iklim Oldeman dilakukan di Pulau Bali.

Tabel 1. 2 Kajian Penelitian Sebelumnya

Lanjutan Tabel 1.2.

No Nama

Peneliti

Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 1. Oldeman, 1975 An agroclimatic map of Java Survey klasifikasi Oldeman

Pulau Jawa terdiri dari 8 tipe iklim Oldeman yaitu 2. Puslitanak (2000) Pemutakhiran zona agroklimat dan pewilayahan hujan Sumatera Survey klasifikasi Oldeman

Perubahan tipe iklim di Sumatera umumnya terjadi karena menurunnya jumlah BB sedangkan meningkatnya jumlah BK terjadi di daerah pantai timur yang menyebabkan perubahan pola curah hujan.

3. Daryono (2003)

Evaluasi Zone Iklim Oldeman Pulau Bali Berdasarkan

Pemutakhiran Data

Survey klasifikasi Oldeman

Hasil pemutakhiran menemukan 2 tipe iklim Oldeman yang baru di Pulau Bali, yaitu tipe iklim B3 dan D2

16 Lanjutan Tabel 1.2. No Nama Peneliti Judul Penelitian

Metode Penelitian Hasil Penelitian

4. Yani Sumiana (2012) Implikasi perubahan spasial dan temporal curah hujan terhadap tipe iklim Oldeman di Pulau Bali

Survey, moving average, wavelet, kuantitatif dan kualitatif

1. Pola persebaran curah hujan di Pulau Bali secara spasial dan temporal yang menunjukkan secara spasial curah hujan di Pulau Bali dipengaruhi oleh variasi topografi dan secara temporal dipengaruhi oleh monsoon.

2. Selama periode 1970-2009 telah terjadi perubahan spasial dan temporal curah hujan di Pulau Bali.

3. Perubahan pola curah hujan di Pulau Bali telah menyebabkan terjadinya perubahan zona agroklimat dan perubahan pola tanam. 5. Ida Dewa Ayu Istri Ngurah (2013) Kajian pola adaptasi petani terhadap kekeringan di pulau Nusa Penida kabupaten Klungkung provinsi Bali

Unit sampling adalah petani di lokasi penelitian dengan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara snowball sampling yang kemudian dianalisis dengan deskriptif

Tujuan : 1. Mengidentifikasi apa saja risiko bencana kekeringan yang dihadapi petani

2. menganalisis pola adaptasi yang berlaku pada petani mengahadapi bencana kekeringan

3. menganalisis hubungan karakteristik petani terhadap pola adaptasi

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui risiko kekeringan yang dihadapi petani dan bagaimana pola adaptasi yang berlaku selama ini yang dilakukan oleh petani desa wilayah studi di pulau Penida

17 1.5 Landasan Pemikiran

Peta agroklimat merupakan gambaran dari zona agroklimat yang merupakan hasil klasifikasi iklim berdasarkan Oldeman. Peta ini menggambarkan, mengklasifikasikan dan mengarah hanya kepada satu unsur lingkungan alami yang penting, yaitu jumlah dan penyebaran curah hujan. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan intensitas curah hujan. Perubahan intensitas curah hujan akan merubah tipe iklim dan juga persebaran zona agroklimat yang dapat mempengaruhi perubahan pola tanam tanaman utama. Jika

No Nama

Peneliti

Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian

6. Widoretno (2013) Dampak Perubahan Zona Agroklimat Terhadap Perubahan Pola Tanam di Provinsi Jawa Tengah dan DIY

Survey klasifikasi Oldeman dan Pola Tanam

1. Daerah yang mengalami perubahan tipe iklim yaitu tipe iklim B1 ke B2 tersebar di Kabupaten Cilacap dan Wonosobo, tipe iklim C2 ke C3 tersebar di Kabupaten Blora, Boyolali, Demak, Kulon Proogo dan Purworejo, tipe iklim C2 ke D3 tersebar di Kabupaten Sleman dan Blora, tipe iklim C3 ke D3 tersebar di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Klaten dan Wonogiri, tipe iklim D3 ke C3 tersebar di Kabupaten Jepara dan Tegal, tipe iklim E ke D3 tersebar di Kabupaten Rembang dan Pati.

2. Berdasarkan 22 lokasi sampel yang mengalami perubahan pola tanam ada 11 lokasi yang merupakan 50 % dari seluruh sampel. Sedangkan 50 % atau 11 lokasi yang lain tidak mengalami perubahan pola tanam.

18

pola tanam terpengaruh oleh perubahan zona agroklimat maka produktivitas pertanian juga akan berubah.

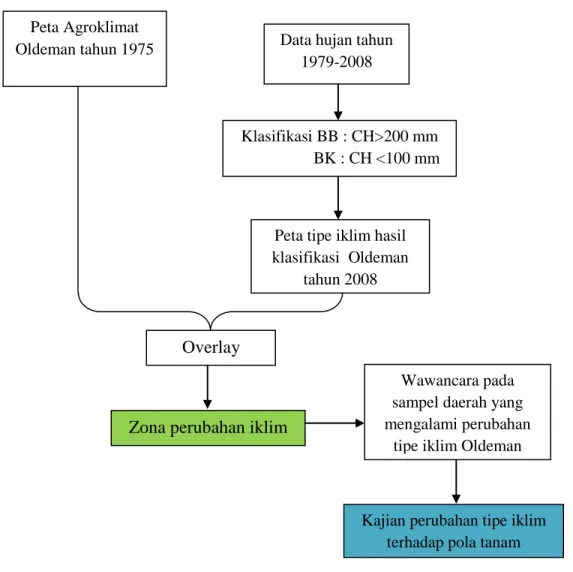

Peta agroklimat tahun 1975 yang berisi zona agroklimat tahun 1975 dioverlay dengan peta agroklimat tahun 2008 yang merupakan hasil klasifikasi iklim berdasarkan Oldeman berdasarkan data hujan bulanan dari tahun 1970 sampai tahun 2008. Perubahan zona agroklimat diidentifikasi dari hasil overlay peta agroklimat tahun 1975 dengan peta agroklimat tahun 2008. Berdasarkan hasil overlay yang menunjukkan luasan perubahan zona agroklimat dapat diketahui daerah yang mengalami perubahan tipe iklim Oldeman untuk diidentifikasi perubahan pola tanamnya. Perubahan pola tanam diketahui dengan wawancara kepada petani dan Balai Penyuluh Pertanian. Berdasarkan hasil overlay peta agroklimat tahun 1975 dengan tahun 2008 dan hasil wawancara pola tanam dapat dianalisis pengaruh perubahan zona agroklimat terhadap pola tanam.

1.6 Kerangka Teori

Perubahan iklim yang terjadi karena perubahan intensitas hujan dapat merubah tipe iklim berdasarkan klasifikasi Oldeman. Analisis tentang perubahan tipe iklim dan pola tanam dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan zona agroklimat terhadap pola tanam tanaman utama berupa padi dan palawija.

Peta agroklimat tahun 1975 yang memuat informasi tentang tipe iklim Oldeman yang dibuat berdasarkan data hujan setidaknya 20 tahun pada lebih dari 1500 lokasi. Unit pemetaan zona agroklimat merupakan banyaknya jumlah bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut. Peta agroklimat tahun 1975 akan dioverlay dengan peta agroklimat tahun 2008 yang merupakan hasil klasifikasi berdasarkan Oldeman. Peta agroklimat tahun 2008 dibuat berdasarkan data curah hujan tahun 1979 sampai 2008 pada 37 stasiun hujan yang kemudian didiklasifikasikan jumlah bulan basah dan bulan keringnya dengan bulan basah yang memiliki curah hujan >200 mm/bulan dan bulan kering memiliki curah hujan <100 mm/bulan. Berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering kemudian digolongkan

19

menurut tipe iklim berdasarkan klasifikasi Oldeman yaitu A, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, dan E4.

Berdasarkan hasil klasifikasi tipe iklim tahun 2008 kemudian dilakukan interpolasi dengan Inverse Distance Weighted (IDW) untuk menghasilkan zona agroklimat tahun 2008. Hasil interpolasi berupa peta agroklimat tahun 2008 kemudian dioverlay dengan peta agroklimat tahun 1975 untuk mengetahui luasan yang mengalami perubahan tipe iklim. Berdasarkan luasan tersebut kemudian dipilih secara acak dengan mempertimbangkan luasan daerah yang mengalami perubahan tipe iklim untuk sampel wawancara tentang perubahn pola tanam. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui apakah perubahan tipe iklim Oldeman mempengaruhi pola tanam pada daerah yang mengalami perubahan tipe iklim. Kemudian dapat dilakukan pengkajian tentang pengaruh perubahan tipe iklim terhadap pola tanam. Diagram alir kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.2.

1.7 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1) Apakah telah terjadi perubahan tipe iklim?

2) Apakah zona yang mengalami perubahan tipe iklim juga mengalami perubahan pola tanam?

20

Gambar 1.2 Diagram Alir Kerangka Pemikiran Peta Agroklimat

Oldeman tahun 1975

Peta tipe iklim hasil klasifikasi Oldeman

tahun 2008

Klasifikasi BB : CH>200 mm BK : CH <100 mm

Data hujan tahun 1979-2008

Overlay

Zona perubahan iklim

Kajian perubahan tipe iklim terhadap pola tanam

Wawancara pada sampel daerah yang mengalami perubahan