IV.

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian 4.1.1. Kondisi Geografi dan Administrasi

Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada posisi garis lintang 30 40’ 32’’- 40 16’ 37’’ LU dan garis bujur 960 48’ 31’’ – 970

1. Sebelah utara berbatasan dengan Nagan Raya, Aceh Tengah dan Aceh Timur.

56’ 08’’ BT. Secara administratif kabupaten ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang No 04 Tahun 2002, yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di bawah wewenang Provinsi Aceh, dengan luas wilayah 571.958 ha. Batas-batasnya sebagai berikut:

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Aceh Timur, Aceh Tamieng dan Kabupaten

Langkat Provinsi Sumatera Utara.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan

Kabupaten Nagan Raya .

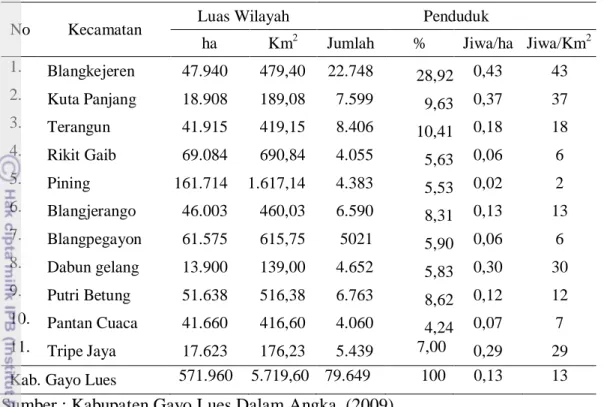

Pada tahun 2005 Kabupaten Gayo Lues melakukan pemekaran kecamatan yaitu dari 5 kecamatan menjadi 11 kecamatan, dan dari 98 desa menjadi 20 pemukiman, 1 kelurahan dan 136 desa/kampung. Rincian luas wilayah berdasarkan kecamatan setelah pemekaran kecamatan disajikan pada Tabel 7. Tabel 7. Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

Sumber : Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka (2009).

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas Wilayah

(ha)

Persentase (%)

1. Blangkejeren Blangkejeren 47.940 8,38

2. Kuta Panjang Kuta Panjang 18.908 3,31

3. Rikit Gaib Ampa Kolak 41.915 7,33

4. Terangun Terangon 69.084 12,08

5. Pining Pining 161.714 28,27

6. Blang Pegayon Cinta Maju 46.003 8,04

7. Debun Gelang Burjumpe 61.575 10,77

8. Putri Betung Gumpang 13.900 2,43

9. Blang Jerango Bentul Gemuyang 51.638 9,03

10 Tripe Jaya Rerebe 41.660 7,28

11. Pantan Cuaca Kenyaran 17.623 3,08

48

4.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi ketinggian tempat dari permukaan laut di Gayo Lues mulai dari 100 meter sampai dengan lebih dari 3.000 meter, rinciannya tertera pada Tabel 8. Tabel 8. Ketinggian Tempat dan Luas Wilayah

No Ketinggian Tempat (dpl) Luas Wiayah (ha) Persentase (%) 1. 100 – 500 23.312 4,08 2. 500 - 1.000 156.404 27,35 3. 1.000 - 1.500 96.868 16,94 4. 1.500 - 2.000 167.048 29,21 5. 2.000 - 2.500 87.373 15,28 6. 2.500 - 3.000 34.930 6,11 7. > 3.000 6.023 1,05

Kab. Gayo Lues 571.958 100,00

Sumber : Kabupaten Gayo LuesDalam Angka (2009)

Data pada Tabel 8, menunjukkan bahwa luas lahan berdasarkan ketinggian tempat dpl di Gayo Lues adalah sangat bervariasi, dimana luas lahan yang terluas yaitu 29,21 % berada pada ketinggian antara 1.500 – 2.000 meter dpl, diikuti dengan ketinggian 500 – 1000 meter dpl yaitu 27,35 %, dan luas lahan yang terkecil berada pada ketinggian di atas 3.000 meter dpl.

Selanjutnya tingkat kemiringan lahan di wilayah Gayo Lues, mulai dari wilayah datar sampai sangat curam, rinciannya tertera pada Tabel 9.

Tabel 9. Kemiringan Lahan dan Luas Wilayah

No Kemiringan (%) Kondisi Wilayah Luas Wilayah (ha) Persentase (%) 1. 00 – 03 Datar 997 0,17 2. 03 – 08 Landai 43.304 7,57 3. 08 – 15 Berombak 46.985 8,21 4. 15 – 25 Bergelombang 132.532 23,17 5. 25 – 40 Berbukit 96.899 16,94 6. > 40 Bergunung 251.240 43,93

Kab. Gayo Lues 571.958 100,00

Sumber : Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka (2009)

Berdasarkan data pada Tabel 9, terlihat bahwa 43,93 % dari luas wilayah Gayo Lues merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan lebih besar dari 40 % dengan kondisi wilayah bergunung dan curam, dan diikuti dengan kelas kemiringan 15 – 25 % yaitu sebesar 23,17 %. Sedangkan untuk kelas kemiringan

49 25 – 40 %, mempunyai luas 96.889 hektar (16,94 %). Selanjutnya yang termasuk dalam kondisi wilayah datar hanya 0,17 % dari luas wilayah Gayo Lues.

4.1.3. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Gayo Lues, untuk lahan-lahan yang dijadikan persawahan didominasi jenis tanah alluvial hidromof dan hidromof kelabu, sedangkan pada daerah pergunungan pada umumnya adalah latosol, podsolik merah kuning dan kambisol. Jenis tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang paling dominan yaitu 401.242 ha (70,15 %) dari luas wilayah Gayo Lues, sedangkan hidromof kelabu adalah yang terkecil hanya 6.740 ha (1,18 %). Rincian jenis tanah di Gayo Lues disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Luas dan Jenis Tanah

No. Jenis Tanah Luas (ha) Persentase (%)

1. Aluvial Hidromof (fluvaquepts) 10.252 1,79

2. Hidromof Kelabu (Eutrodeptsl) 6.760 1,18

3. Kambisol (dystropepts) 99.659 17,42

4. Latosol (dystrandepts) 13.671 2,39

5. Podsolik Merah Kuning 401.242 70,15

6. Podsolik Coklat (eutropepts) 40.374 7,06

Kabupaten Gayo Lues 571.958 100,00

Sumber : Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, (2009)

4.1.4. Iklim

Wilayah Gayo Lues termasuk type iklim Muson, dengan klasifikasi menurut Mohr, Schimidt dan Ferguson termasuk Iklim B (basah). Iklim di kabupaten ini lebih basah jika dibandingkan dengan bagian utara Provinsi Aceh. Hal ini akibat pengaruh letak wilayah Gayo Lues di daerah medium sampai tinggi, dimana daerah ini mempunyai curah hujan yang tinggi.

Curah hujan tahunan berkisar 143,6 mm/bulan, dengan rata-rata 15 hari hujan per bulan. Pada Bulan April mempunyai curah hujan bulanan mencapai puncak yaitu dengan curah hujan tertinggi 322,5 mm/bulan, dan dengan jumlah hari hujan 19 hari/bulan. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Januari dengan rata-rata 22 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan 7. Rata-rata curah dan hari hujan di Gayo Lues disajikan pada Tabel 11.

50 Tabel 11. Rata-Rata Curah dan Hari Hujan

No. Bulan Rata-Rata Curah Hujan (mm) Rata-Rata Hari Hujan (hari)

1. Januari 22,0 7 2. Pebruari 43,5 5 3. Maret 217,5 13 4. April 322,5 19 5. Mei 297,0 18 6. Juni 145,0 18 7. Juli 106,5 12 8. Agustus 145,5 15 9. September 64,0 11 10. Oktober 287.0 17 11. November 179,5 19 12. Desember 180,5 26 Rata-rata 143,6 15

Sumber : Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, (2009)

Selanjutnya rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Gayo Lues adalah 27o C. Bulan terpanas terjadi pada bulan Maret – Mei yaitu berkisar 30oC, sedangkan bulan September – Desember merupakan bulan-bulan dengan suhu terendah, dengan suhu udara berkisar 25oC. Kelembabam udara di Kabupaten Gayo Lues cukup tinggi yaitu berkisar 84 – 89% dengan rata-rata dalam 10 tahun terakhir 86,6%.

4.1.5. Kependudukan

Penduduk yang mendiami Gayo Lues terdiri dari beberapa suku antara lain, suku Aceh/Gayo, Alas, Jawa, Minang, Batak dan suku lainnya dalam jumlah kecil. Jumlah dan distribusi penduduk berdasarkan kecamatan yang tertera pada Tabel 12 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Gayo Lues tahun 2008 adalah 79.649 jiwa, yang terdiri dari 39.421 jiwa laki – laki dan 40.228 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk sebesar 13 jiwa/kilometer persegi. Penduduk Gayo Lues tersebar pada 11 kecamatan dengan angka kepadatan penduduk bervariasi, dimana Blangkejeren dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 43 jiwa/Km2. Sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Pining yaitu 2 jiwa/Km2.

51 Tabel 12. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Gayo Lues

No Kecamatan Luas Wilayah Penduduk

ha Km2 Jumlah % Jiwa/ha Jiwa/Km2

1. Blangkejeren 47.940 479,40 22.748 28,92 0,43 43 2. Kuta Panjang 18.908 189,08 7.599 9,63 0,37 37 3. Terangun 41.915 419,15 8.406 10,41 0,18 18 4. Rikit Gaib 69.084 690,84 4.055 5,63 0,06 6 5. Pining 161.714 1.617,14 4.383 5,53 0,02 2 6. Blangjerango 46.003 460,03 6.590 8,31 0,13 13 7. Blangpegayon 61.575 615,75 5021 5,90 0,06 6 8. Dabun gelang 13.900 139,00 4.652 5,83 0,30 30 9. Putri Betung 51.638 516,38 6.763 8,62 0,12 12 10. Pantan Cuaca 41.660 416,60 4.060 4,24 0,07 7 11. Tripe Jaya 17.623 176,23 5.439 7,00 0,29 29

Kab. Gayo Lues 571.960 5.719,60 79.649 100 0,13 13

Sumber : Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, (2009).

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang tertera pada Tabel 13, memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang tidak sekolah di Gayo Lues relatif masih tinggi yaitu mencapai 9.345 jiwa atau 13,98%. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Gayo Lues, yaitu tingkat pendidikan SD mempunyai jumlah terbanyak sebanyak 24.565 jiwa atau 36,75 % dan tingkat pendidikan S2 mempunyai jumlah terkecil sebanyak 47 jiwa atau hanya 0,07% dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Tabel 13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Pendidikan

BS TS TK SD SMP SMA D.I D.II D.III S.1 S.2 1. Blangkejeren 2.736 1.533 1.106 5.439 3.183 3.714 88 397 337 885 40 2. Kuta Panjang 811 764 67 2.479 1.110 1.213 14 108 36 157 5 3. Terangun 1.099 1.165 12 2.948 837 467 26 21 19 42 - 4. Rikit Gaib 491 368 51 1.199 656 652 18 74 20 69 2 5. Pining 556 979 - 1.356 295 224 3 9 5 9 - 6. Blangjerango 734 771 16 2.196 782 549 4 33 15 49 - 7. Blangpegayon 792 678 16 1.577 510 365 6 24 9 41 - 8. Dabun gelang 548 727 283 1.793 531 284 11 15 5 7 - 9. Putri Betung 895 647 7 2.559 921 656 21 36 23 61 - 10. Pantan Cuaca 493 786 29 1.464 552 451 2 29 5 58 - 11. Tripe Jaya 735 927 25 1.555 425 204 3 5 1 3 - Kab. Gayo Lues 9.890 9.345 1.612 24.565 9.802 8.779 196 751 475 1.381 47

Persentase (%) 14,80 13,98 2,41 36,75 14,66 13,13 0,29 1,12 0,71 2,07 0,07

Sumber : Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka (2009) BS = Belum sekolah

52

4.2. Karakteristik Masyarakat 4.2.1. Pencari Kayu Bakar

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dan wawancara dengan responden ternyata semua responden menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi untuk kebutuhan rumah tangga. Hal ini dikarenakan semua desa-desa sampel berbatasan dengan sumberdaya hutan, dan tersedia bahan baku kayu yang dapat dengan mudah dimanfaatkan sebagai kayu bakar oleh masyarakat. Disamping itu Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten yang relatif jauh dari sumber energi, seperti minyak tanah, yang dikarenakan aksesbilitas yang kurang mendukung, apalagi pada desa-desa pinggir hutan yang relatif masih sulit terjangkau. Kalaupun ada tersedia seperti BBM, tetapi harganya yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Selain itu persoalan budaya dan kebiasaan bagi masyarakat melakukan kegiatan memasak dengan menggunakan kayu bakar.

Secara umum kayu bakar bersumber dari hutan dengan cara memungut sendiri, namun sebagian masyarakat memperoleh kayu bakar dengan cara membeli, tetapi sumber kayunya juga dari hutan. Selanjutnya jenis kayu yang digunakan berupa ranting, cabang dan batang pohon dari hutan alam campuran dan hutan pinus. Khusus untuk Desa Gumpang Kecamatan Putri Betung, kebanyakan responden/masyarakat mengambil kayu bakar dari hutan alam campuran (kawasan TNGL), tetapi dalam dua-tiga tahun terakhir ini masyarakat lebih banyak memanfaatkan kayu bakar dari pohon kemiri, dimana kemiri yang sudah berumur tua kebanyakan ditebang, bahkan sebagian kemiri berumur muda juga ditebang, dan tidak diganti/ditanami kembali dengan jenis yang sama (kemiri), dan secara umum diganti dengan tanaman semusim, seperti jagung, dan tanaman lainnya. Pohon kemiri yang sudah ditebang inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber energi untuk memasak. Selanjutnya rincinan mengenai karakteristik sosial ekonomi masyarakat pencari, dan pengguna kayu bakar disajikan pada Tabel 14.

Berdasarkan Tabel 14, terlihat bahwa karakteristik para pencari dan pengguna kayu bakar menunjukkan hasil yang berbeda, baik dari aspek konsumsi kayu bakar sampai kepada biaya pengadaan kayu bakar. Terjadinya perbedaan ini antara lain disebakan oleh perbedaan tujuan pengambilan kayu bakar, yaitu untuk

53 kebutuhan sendiri dan untuk dijual. Bagi masyarakat yang tujuan pengambilan kayu bakar untuk dijual, tentunya dalam curahan atau satuan waktu tertentu dapat mengumpulkan jumlah kayu bakar yang lebih banyak, sehingga dengan sendirinya biaya pengadaannya juga lebih rendah, bila dibandingkan dengan masyarakat yang tujuan pengambilan kayu bakar untuk dimanfaatkan sendiri. Tabel 14. Karakteristik Sosial Ekonomi Pencari dan Pengguna Kayu Bakar

No Parameter Satuan Minimum Maksimum Rata-Rata

1. Umur kepala keluarga Tahun 23 70 45,82

2. Pendidikan kepala

keluarga Tahun 0 17 6,88

3. Jumlah anggota keluarga Orang 2 10 4,43

4. Pendapatan perkapita Rp/bln 18.750 235000 85476

5. Frekwensi memasak Kali/hari 2 3 2,54

6. Konsumsi kayu bakar Kg/org/

tahun 298,6 2750 1235,7

7. Biaya pengadaan Rp/Kg 3.75 375 74,61

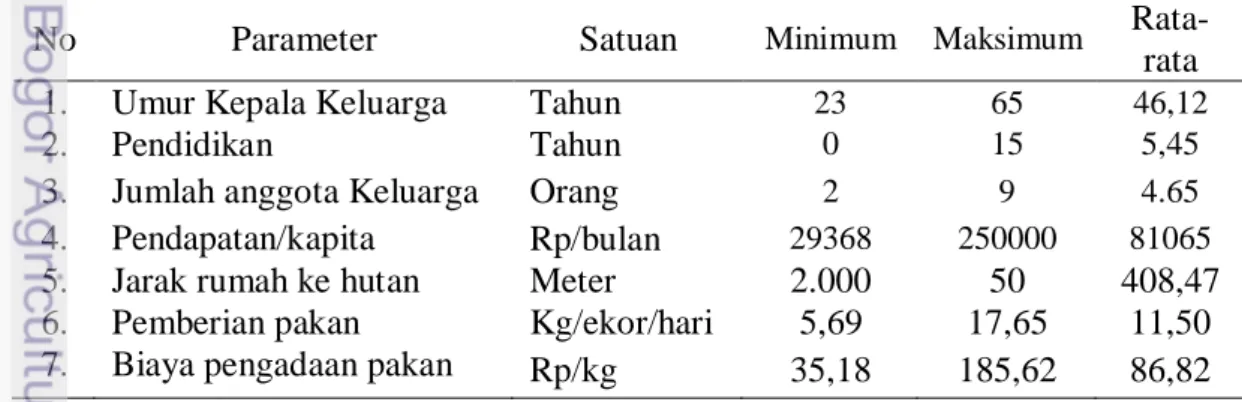

4.2.2. Pencari Pakan ternak

Secara umum masyarakat Gayo Lues, khususnya masyarakat tinggal sekitar hutan, sudah tentu pekerjaan utamanya sebagai petani, sedangkan kegiatan pemeliharaan ternak hanya sebagai pekerjaan sampingan. Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dilakukan dengan memanfaatkan pakan-pakan yang dapat dimakan oleh ternak terutama yang terdapat pada sumberdaya hutan. Untuk itu pekerjaan mencari hijauan pakan ternak merupakan pekerjaan sampingan, yang tujuannya adalah sebagai tambahan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya karakteristik sosial ekonomi responden/masyarakat pencari pakan ternak disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Karakteristik Sosial Ekonomi Pencari Pakan Ternak.

No Parameter Satuan Minimum Maksimum

Rata-rata

1. Umur Kepala Keluarga Tahun 23 65 46,12

2. Pendidikan Tahun 0 15 5,45

3. Jumlah anggota Keluarga Orang 2 9 4.65

4. Pendapatan/kapita Rp/bulan 29368 250000 81065

5. Jarak rumah ke hutan Meter 2.000 50 408,47

6. Pemberian pakan Kg/ekor/hari 5,69 17,65 11,50

54 Berdasarkan data pada Tabel 15, terlihat bahwa semua komponen karakteristik sosial ekonomi responden/masyarakat sangat bervariasi, dimana untuk pendapatan perkapita yang terendah adalah Rp 29.368, dan yang tertinggi yaitu Rp.250.000,-, dengan pendapatan/kapita rata-rata adalah Rp. 81.065,27.

Kebutuhan waktu untuk mencari pakan ternak biasanya 6 – 7 hari dalam seminggu, dengan curahan waktu antara 1 s/d 3 jam/hari. Bervariasinya curahan waktu pencari pakan ternak antara lain dipengaruhi oleh jarak tempuh dari rumah ke lokasi pengambilan pakan ternak. Sebenarnya mengambil pakan ternak ke hutan termasuk berat, karena lokasinya relatif jauh, namun mengingat di luar hutan ketersediaan pakan ternak sudah sulit untuk didapatkan, maka bagi masyarakat tidak ada pilihan lain, mau-tidak mau harus mengambil dari hutan.

4.2.3. Pengguna Air

Sumber air yang digunakan oleh masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan, merupakan sumber air yang dihasilkan dari hutan. Pemanfaatan air ini antara lain untuk keperluan rumah tangga, air pertanian, dan sebagai sumber pembangkit listrik. Uraian untuk setiap karakteristik manfaat air sebagai berikut:

4.2.3.1. Pengguna air rumah tangga

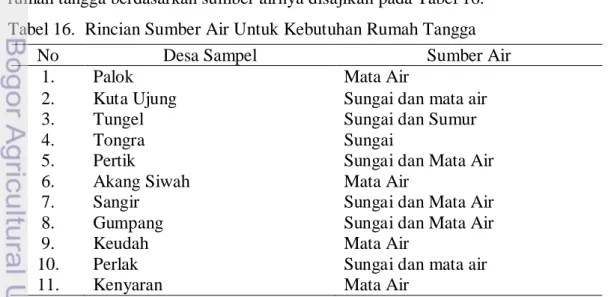

Secara umum penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga antara lain digunakan untuk kebutuhan memasak, mandi, mencuci, dan kakus (WC). Dilihat dari tempat pengambilan air, masyarakat menggunakan air dari sungai, mata air dan sumur. Untuk lebih jelasnya tentang rincian kebutuhan penggunaan air rumah tangga berdasarkan sumber airnya disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Rincian Sumber Air Untuk Kebutuhan Rumah Tangga

No Desa Sampel Sumber Air

1. Palok Mata Air

2. Kuta Ujung Sungai dan mata air

3. Tungel Sungai dan Sumur

4. Tongra Sungai

5. Pertik Sungai dan Mata Air

6. Akang Siwah Mata Air

7. Sangir Sungai dan Mata Air

8. Gumpang Sungai dan Mata Air

9. Keudah Mata Air

10. Perlak Sungai dan mata air

55 Keberadaan tempat dan jenis sumber air yang dimanfaatkan, ternyata dapat mempengaruhi dan membentuk pola dan perilaku masyarakat, misalnya dalam hal mandi, mencuci dan buang air besar. Bagi masyarakat yang desa atau rumahnya berdekatan dengan sungai, tentu mereka lebih memanfaatkan sumber air sungai sebagai tempat mandi, mencuci dan buang air besar. Namun bagi masyarakat yang sumber air dari mata air, tentu kebutuhan air rumah tangga dipenuhi dari mata air, bahkan sebagian ada yang mata air sampai/tersedia sampai dalam rumah, sehingga masyarakat terbiasa melakukan mandi, mencuci dan buang air besar di rumah,baik yang berada di dalam rumah, maupun kamar mandi di luar rumah. Namun bagi masyarakat dari ekonomi lemah ternyata kegiatan mandi, mencuci dan buang air besar dilakukan di tempat sumber mata air. Pada Gambar 4 dapat dilihat satu sumber air yang dimanfaatkan masyarakat melalui pembangunan instalasi penampungan air primer (utama) dan sekunder yang dibangun secara kelompok.

Gambar 4. Sistem pengaliran air dari bak sekunder ke bak rumah tangga di Desa Kenyaran Kecamatan Pantan Cuaca.

Persoalan perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan pemanfaatan air untuk kebutuhan rumah tangga antara lain dipengaruhi kondisi alam, faktor budaya/kebiasaan dan juga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi. Secara umum karakteristik sosial ekonomi masyarakat/responden pengguna air untuk kebutuhan rumah tangga disajikan pada Tabel 17.

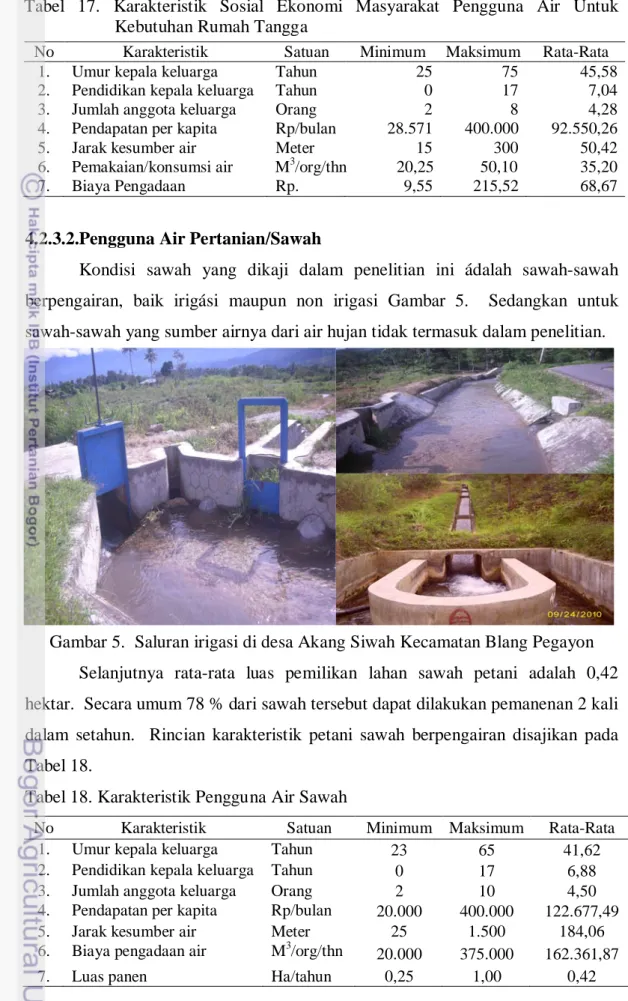

56 Tabel 17. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pengguna Air Untuk

Kebutuhan Rumah Tangga

No Karakteristik Satuan Minimum Maksimum Rata-Rata

1. Umur kepala keluarga Tahun 25 75 45,58

2. Pendidikan kepala keluarga Tahun 0 17 7,04

3. Jumlah anggota keluarga Orang 2 8 4,28

4. Pendapatan per kapita Rp/bulan 28.571 400.000 92.550,26

5. Jarak kesumber air Meter 15 300 50,42

6. Pemakaian/konsumsi air M3/org/thn 20,25 50,10 35,20

7. Biaya Pengadaan Rp. 9,55 215,52 68,67

4.2.3.2.Pengguna Air Pertanian/Sawah

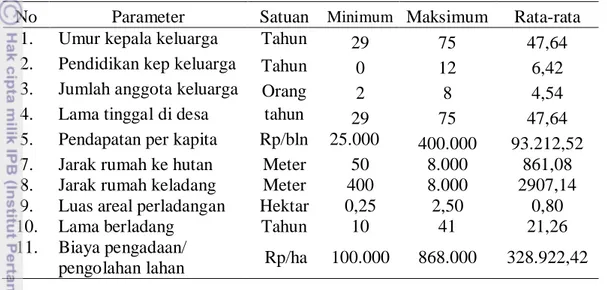

Kondisi sawah yang dikaji dalam penelitian ini ádalah sawah-sawah

berpengairan, baik irigási maupun non irigasi Gambar 5. Sedangkan untuk

sawah-sawah yang sumber airnya dari air hujan tidak termasuk dalam penelitian.

Gambar 5. Saluran irigasi di desa Akang Siwah Kecamatan Blang Pegayon Selanjutnya rata-rata luas pemilikan lahan sawah petani adalah 0,42 hektar. Secara umum 78 % dari sawah tersebut dapat dilakukan pemanenan 2 kali dalam setahun. Rincian karakteristik petani sawah berpengairan disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Karakteristik Pengguna Air Sawah

No Karakteristik Satuan Minimum Maksimum Rata-Rata

1. Umur kepala keluarga Tahun 23 65 41,62

2. Pendidikan kepala keluarga Tahun 0 17 6,88

3. Jumlah anggota keluarga Orang 2 10 4,50

4. Pendapatan per kapita Rp/bulan 20.000 400.000 122.677,49

5. Jarak kesumber air Meter 25 1.500 184,06

6. Biaya pengadaan air M3/org/thn 20.000 375.000 162.361,87

57

4.2.4. Peladang

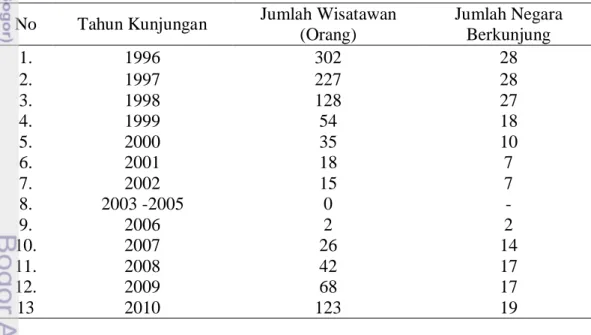

Kegiatan perladangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan Gayo Lues merupakan kegiatan yang sudah berlangsung lama, dan sudah dilakukan secara turun-temurun dan kegiatan yang terbiasa mereka lakukan, bahkan sudah membudaya. Karakteristik para peladang disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Karakteristik Peladang

No Parameter Satuan Minimum Maksimum Rata-rata

1. Umur kepala keluarga Tahun 29 75 47,64

2. Pendidikan kep keluarga Tahun 0 12 6,42

3. Jumlah anggota keluarga Orang 2 8 4,54

4. Lama tinggal di desa tahun 29 75 47,64

5. Pendapatan per kapita Rp/bln 25.000 400.000 93.212,52

7. Jarak rumah ke hutan Meter 50 8.000 861,08

8. Jarak rumah keladang Meter 400 8.000 2907,14

9. Luas areal perladangan Hektar 0,25 2,50 0,80

10. Lama berladang Tahun 10 41 21,26

11. Biaya pengadaan/

pengolahan lahan Rp/ha 100.000 868.000 328.922,42

Secara umum jenis-jenis tanaman yang lazim ditanami adalah serewangi, nilam, tembakau, jagung, dan beberapa jenis tanaman muda lainnya. Sedangkan tanaman keras secara umum masyarakat menanam tanaman kemiri, kopi, dan lain-lain. Selanjutnya dilihat dari cara masyarakat memperoleh lahan sebagai tempat berladang, dilakukan dengan cara membuka hutan primer, dan sampai saat ini secara umum masih dilakukan secara berpindah-pindah, dimana setelah lahan digunakan untuk beberapa tahun, dan lahannya sudah tidak subur lagi, maka para peladang akan mencari dan membuka lahan baru yang lebih subur.

4.2.5. Pengunjung Tempat Rekreasi

Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang termasuk daerah dataran tinggi, yang kondisinya berbukit dan bergunung-gunung. dengan ketinggian berkisar antara 400 sampai lebih besar dari 3000 meter dpl, dan juga merupakan wilayah/puncak tertinggi di Provinsi Aceh, dan sering disebut dengan kabupaten seribu bukit. Oleh karena itu di Gayo Lues, khususnya pada sumberdaya hutan terdapat beberapa tempat/objek wisata yang indah dan menakjubkan untuk dinikmati, seperti keberadaan Gunung Leuser, Gunung

58 Kemiri, pemandian air panas, air terjun, sungai alas, sungai tripe, dan sungai tamiang, serta objek-objek wisata lainnya.

Secara umum para pengunjung melakukan kegiatan rekreasi kebeberapa lokasi wisata, dimana di wilayah Gayo Lues terdapat beberapa lokasi yang mempunyai panorama yang indah. Namun pengunjung dari luar Gayo Lues, baik dari dalam Provinsi Aceh maupun luar Provinsi Aceh, dan wisatawan manca negara lebih memilih untuk berkunjung ke wilayah Gunung Leuser yang lokasinya berada di Desa Keudah Panosan Sepakat Kecamatan Blang Jeurango, dan Gunung Kemiri di Kecamatan Putri Betung. Selanjutnya rincian pengunjung manca negara yang berkunjung ke objek wisata Gunung Leuser mulai tahun 1996 – 2009 disajikan pada Lampiran 3, dan rekapitulasinya disajikan pada tabel 20.

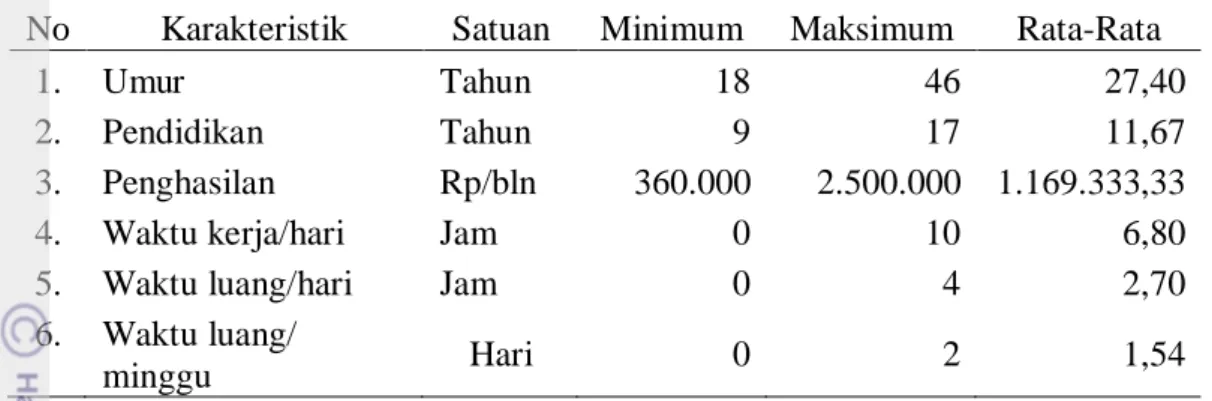

Berdasarkan data pada Tabel 20, menunjukkan bahwa mulai tahun 2003 – 2005 tidak ada wisatawan manca negara yang berkunjung ke objek wisata Gunung Leuser, dikarenakan pada saat itu sedang puncaknya terjadi konflik antara GAM dengan Pemerintah RI.

Tabel 20. Distribusi Wisatawan manca Negara yang Berkunjung ke Objek Wisata Gunung Leuser

No Tahun Kunjungan Jumlah Wisatawan

(Orang) Jumlah Negara Berkunjung 1. 1996 302 28 2. 1997 227 28 3. 1998 128 27 4. 1999 54 18 5. 2000 35 10 6. 2001 18 7 7. 2002 15 7 8. 2003 -2005 0 - 9. 2006 2 2 10. 2007 26 14 11. 2008 42 17 12. 2009 68 17 13 2010 123 19

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang pemandu wisata di Desa Keudah Panosan Sepakat, bahwa para wisatawan berkunjung Gunung Leuser adalah melalui informasi dari kawan-kawannya yang sebelumnya pernah datang berkunjung ke objek wisata Gunung Leuser. Secara umum wisatawan ini datang secara berkelompok, berdua dan ada juga secara sendiri-sendiri, dan

59 mereka menginap beberapa malam di tempat yang telah disediakan oleh masyarakat setempat. Selama di wilayah Gunung Leuser mereka melakukan

kegiatan treaking sambil menikmati keindahan hutan alam tropis, dan juga

berbagai keunikan dari flora fauna.

Dari sekian banyak pengunjung yang datang berkunjung ke objek wisata Gunung Leuser ternyata baru hanya beberapa kelompok saja yang mampu mendaki sampai ke puncak Gunung Leuser dengan ketinggian lebih kurang 3.400 meter dpl. Untuk sampai ke puncak Leuser para pendaki membutuhkan waktu selama 7 hari, berarti untuk pulang-pergi dibutuhkan waktu selama 13 - 15 hari perjalanan.

Sebagai informasi bahwa aksessibilitas untuk menuju sampai ketempat wisata di Gayo Lues, terutama ke wilayah objek wisata Gunung Leuser hanya dapat ditempuh melalui jalan darat. Rincian rute jalan darat menuju Gunung Leuser seperti tertera pada Tabel 21.

Tabel 21. Aksessibilitas Menuju Objek Wisata Gunung Leuser

No Rute Jarak

(Km)

Waktu

(Jam) Keterangan

1. Banda Aceh – Aceh

Tengah – Blang Keujeren

450 14

Dari Takengon ke Blang Keujeuren, jalan rawan longsor

2. Banda Aceh – Aceh

Barat Daya – Blang Keujeren

500 16

Dari Abdya ke Blang Kejenen Secara umum jalan belum diaspal

3. Medan – Aceh

Tenggara – Blang Keujeren

450 12 Jalan Rawan Longsor

4. Medan – Aceh Tangah

– Blang Kejeren 500 14

Dari Takengon ke Blang Keujeuren, jalan rawan longsor

5. Medan – Aceh Barat

Daya – Blang Kejeren 550 18

Dari Abdya ke Blang Kejeuren Secara umum jalan belum diaspal

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat lokal yang berkunjung ke objek wisata Gayo Lues (Gunung leuser), dari karakteristik umur ternyata berkisar antara 18 s/d 46 tahun, sedangkan dari aspek pendidikan ternyata rata-rata 11,67 tahun. Untuk lebih jelasnya tentang karakteristik sosial ekonomi pengunjung lokal yang berkunjung ke obek wisata Gayo Lues disajikan pada Tabel 22.

60 Tabel 22. Karakteristik Sosial Ekonomi Pengunjung Lokal

No Karakteristik Satuan Minimum Maksimum Rata-Rata

1. Umur Tahun 18 46 27,40

2. Pendidikan Tahun 9 17 11,67

3. Penghasilan Rp/bln 360.000 2.500.000 1.169.333,33

4. Waktu kerja/hari Jam 0 10 6,80

5. Waktu luang/hari Jam 0 4 2,70

6. Waktu luang/

minggu Hari 0 2 1,54

4.3. Karakteristik Sumberdaya Hutan 4.3.1. Arahan Fungsi Hutan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No. 19 tahun 1999 tentang arahan fungsi hutan, bahwa luas hutan Aceh adalah seluas 3.335,613 ha. Secara keseluruhan luas wilayah hutan Aceh mencapai 60,22% dari total luas daratan Provinsi Aceh. Adapun luas hutan di Gayo Lues, distribusi dan pemanfaatan sumberdaya hutan, dan luas areal untuk masing-masing fungsi tersebut disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Distribusi Fungsi Hutan Gayo Lues

No Fungsi Hutan Luas (ha) % Dari Luas Kws. Hutan

% Dari Luas

G. Lues Keterangan

1. TNGL 202.880,3 42,75 35,47 Sudah dikelola,

belum maksimal

2. Hutan Lindung 226.560,0 47,73 36,61 Belum dikelola

3. Hutan Produksi 45.190,0 9,52 7,90 Belum dikelola

Luas Kawasan Hutan 474.630,3 100,00

4. Areal Pengguaan

Lain (APL) 97.327,7 17,02 Belum dikelola

Luas Gayo Lues 571.958,0 100,00

Sumber: Arahan fungsi hutan tahun 1999, diolah kembali (2011)

Selanjutnya berdasarkan data dari pihak Dinas Kehutanan Gayo Lues, bahwa secara umum semua arahan fungsi hutan tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, terutama untuk hutan produksi, baik untuk hutan alam campuran, maupun hutan alam pinus. Disisi lain kawasan TNGL dan hutan lindung juga belum dikelola secara optimal. Peta arahan fungsi hutan Gayo Lues dapat dilihat pada Lampiran 4.

Pada dasarnya sumberdaya hutan memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik flora maupun fauna, bahkan banyak terdapat jenis

61 endemik, yang keberadaannya pada saat ini ada yang sudah dan hampir punah. Kekayaan keanekaragaman hayati ini terdapat pada semua arahan fungsi hutan, terutama pada kawasan konservasi. Keberadaan sumberdaya hutan ini dapat menjaga keberlangsungan kehidupan yang lain, misalnya dapat menjamin sistem hidrologi, sehingga dampak akan terjadinya banjir tidak terjadi, mampu menyimpan karbon, dalam rangka mengantisipasi pemanasan global dan perubahan iklim, serta banyak manfaat positif lainnya. Namun sampai saat ini pemanfaatan sumberdaya hutan lebih dominan pada pemanfaatan hasil hutan

kayu, sedangkan manfaat jasa lingkungannya belum dioptimalkan

pemanfaatannya. Oleh karena perlu dilestarikan dari kerusakan dan kepunahan, agar dapat dinikmati dan menjadi warisan untuk generasi mendatang.

Kegiatan perambahan dan illegal logging dari hari ke hari semakin

meningkat. Kegiatan ini bukan hanya terjadi di hutan produksi saja, tetapi lebih banyak terjadi pada kawasan konservasi. Sehingga akan berdampak pada terjadinya perubahan akan tutupan lahan.

4.3.2. Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) 4.3.2.1. Sejarah Kawasan

Pada tahun 1920-an Pemerintah Kolonial Belanda memberikan izin kepada seorang ahli geologi Belanda bernama F.C. Van Heurn untuk meneliti dan mengeksplorasi sumber minyak dan mineral yang diperkirakan banyak terdapat di Aceh. Setelah melakukan penelitian ternyata tidak ditemukan kandungan mineral dan menyatakan bahwa pemuka adat setempat menginginkan agar mereka peduli terhadap barisan-barisan pegunungan berhutan lebat yang ada di Gunung Leuser.

Sebagai gantinya, Van Heurn mendiskusikan hasil pertemuannya dan menawarkan kepada para wakil pemuka adat (para Datoek dan Oelee balang) agar mendesak Pemerintah Kolonial Belanda untuk memberikan status kawasan konservasi (Wildlife Sanctuary). Setelah berdiskusi dengan Komisi Belanda untuk Perlindungan Alam, pada bulan Agustus 1928 sebuah proposal disampaikan kepada Pemeintah Kolonial Belanda yang mengusulkan Suaka Alam di Aceh Barat seluas 928.000 ha dan memberikan status perlindungan terhadap kawasan yang terbentang dari Singkil (pada hulu Sungai Simpang Kiri) di bagian selatan,

62 sepanjang Bukit Barisan, ke arah lembah Sungai Tripa dan Rawa Pantai Meulaboh, di bagian utara.

Proposal tersebut akhirnya direalisasikan pada tanggal 6 Februari 1934 dengan diadakannya pertemuan di Tapaktuan, yang dihadiri perwakilan pemuka adat dan Pemerintah Kolonial Belanda. Pertemuan tersebut menghasilkan “Deklarasi Tapaktuan”, yang ditandatangani oleh perwakilan pemuka adat dan Perwakilan Gubernur Hindia Belanda di Aceh pada saat itu (Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden, Vaardezen). Deklarasi tersebut mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1934 (Deze regeling treedt in werking met ingang 1 Januari 1934). Deklarasi tersebut mencerminkan tekad masyarakat Aceh untuk melestarian kawasan Leuser untuk selamanya sekaligus juga diatur tentang sanksi pidananya (baik pidana penjara maupun pidana denda). Dalam salah satu paragrap Deklarasi Tapaktuan disebutkan sebagai berikut:

“Kami Oeloebalang dari landschap Gajo Loeos, Poelau Nas, Meuke’, labuhan Hadji, Manggeng, Lho’ Pawoh Noord, Blang Pidie, dan Bestuurcommissie dari landschap Bambel, Onderafdeeling Gajo dan Alas. Menimbang bahwa perlu sekali diadakannya peratoeran yang memperlindungi segala djenis benda dan segala padang-padang yang diasingkan boeat persediaan. Oleh karena itoe, dilarang dalam tanah persediaan ini mencari hewan yang hidoep, menangkapnya, meloekainya, atau memboenoeh mati, mengganggoe sarang dari binatang-binatang itoe, mengeloerkan hidoep atau mati atau sebagian dari binatang itoe lantaran itoe memoendoerkan banyaknya binatang”

Pada tahun 1934, berdasarkan ZB No. 317/35 tanggal 3 Juli 1934 dibentuk Suaka Alam Gunung Leuser (Wildreservaat Goenoeng Leoser) dengan luas 142.800 ha. Selanjutnya berturut-turut pada tahun 1936, berdasarkan ZB No. 122/AGR, tanggal 26 Oktober 1936 dibentuk Suaka margasatwa Kluet seluas 20.000 ha yang merupakan penghubung Suaka Alam Gunung Leuser dengan Pantai Barat. Pada tahun 1938 dibentuk Suaka Alam Langkat Barat, Suaka Alam Langkat Selatan dan Suaka Alam Sekundur.

Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1976, dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/Um/12/1976, tanggal 10 Desember 1976 tentang Penunjukan Areal Hutan Kappi seluas 150.000 ha yang

63 terletak di Aceh Tenggara, Daerah Istimewa Aceh sebagai Suaka Margasatwa Kappi. Keputusan tersebut diikuti dengan Pembentukan Instansi Kerja Sub Balai Pelestarian Alam Gunung Leuser pada tahun 1979.

Secara Yuridis Formal keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser untuk pertama kali dituangkan dalam Pengumuman Menteri Pertanian Nomor: 811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang peresmian 5 (lima) Taman Nasional di Indonesia, termasuk TN. Gunung Leuser seluas 792.675 ha.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi pengelola TNGL pada tahun 1982 telah dikeluarkan 2 (dua) Peraturan, yaitu: Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/UM/12/1982 tentang luas wilayah TN. Gunung Leuser di Propinsi Sumatera Utara adalah 213.985 ha, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 924/Kpts/Um/12/1982 tentang Luas Wilayah TN. Gunung Leuser di Propinsi daerah Istimewa Aceh seluas 586,500 hektar.

4.3.2.2. Kondisi Tutupan Lahan TNGL

Berdasarkan hasil analisis citra landsat tahun 2009, bahwa jenis tutupan lahan di wilayah TNGL disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Kondisi Tutupan Lahan TNGL.

No Jenis Tutupan Lahn Luas (ha) %

1. Hutan primer 19.6854,57 97,03

2. Hutan sekunder 984,02 0,49

3. Hutan pinus 597,18 0,29

4. Hutan kemiri 2.341,63 1,15

5. Lahan terbuka/semak belukar 624,06 0,31

6. Pertania lahan kering 805,06 0,40

7. Sawah 203,36 0,10

8. Badan air 390,42 0,19

9. Pemukiman 80,00 0,03

Total 202.880,30 100,00

Sumber: Analisis Citra Landsat Tahun 2009

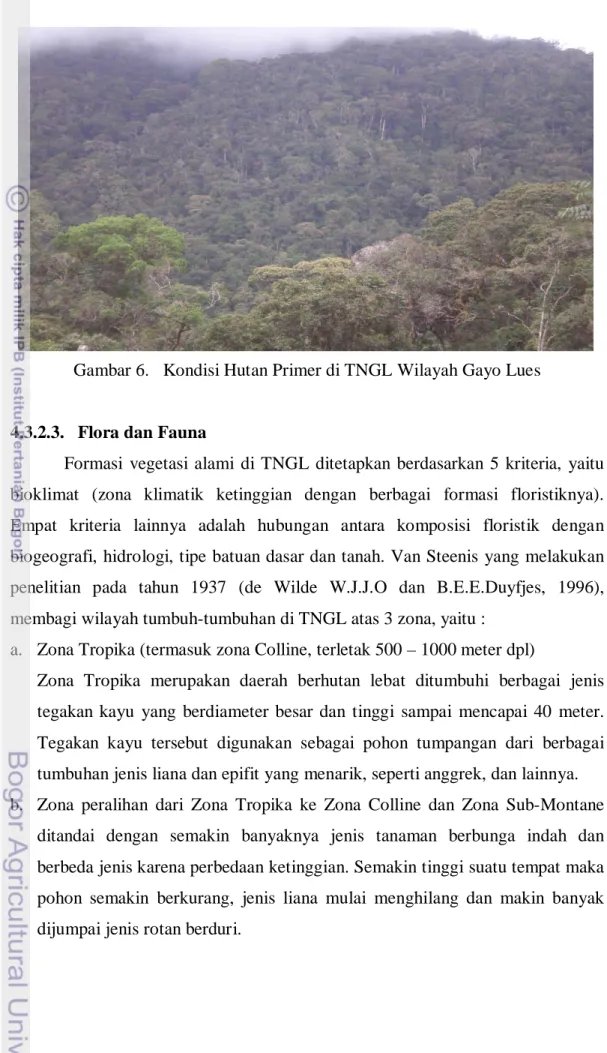

Berdasarkan data pada Tabel 24, terlihat bahwa 97,03 % dari luas wilayah kawasan TNGL merupakan hutan primer Gambar 6, sedangkan hutan sekunder dan tutupan lahan lainnya secara keseluruhan hanya dibawah 4 %. Hal ini menunjukkan kondisi hutan di wilayah TNGL dapat disimpulkan masih utuh dan belum banyak terjadi gangguan. Namun demikian keberadaan TNGL perlu diamankan dari berbagai gangguan, agar keberadaan TNGL dapat tercapai peran dan fungsinya.

64

Gambar 6. Kondisi Hutan Primer di TNGL Wilayah Gayo Lues

4.3.2.3. Flora dan Fauna

Formasi vegetasi alami di TNGL ditetapkan berdasarkan 5 kriteria, yaitu bioklimat (zona klimatik ketinggian dengan berbagai formasi floristiknya). Empat kriteria lainnya adalah hubungan antara komposisi floristik dengan biogeografi, hidrologi, tipe batuan dasar dan tanah. Van Steenis yang melakukan penelitian pada tahun 1937 (de Wilde W.J.J.O dan B.E.E.Duyfjes, 1996), membagi wilayah tumbuh-tumbuhan di TNGL atas 3 zona, yaitu :

a. Zona Tropika (termasuk zona Colline, terletak 500 – 1000 meter dpl)

Zona Tropika merupakan daerah berhutan lebat ditumbuhi berbagai jenis tegakan kayu yang berdiameter besar dan tinggi sampai mencapai 40 meter. Tegakan kayu tersebut digunakan sebagai pohon tumpangan dari berbagai tumbuhan jenis liana dan epifit yang menarik, seperti anggrek, dan lainnya.

b. Zona peralihan dari Zona Tropika ke Zona Colline dan Zona Sub-Montane

ditandai dengan semakin banyaknya jenis tanaman berbunga indah dan berbeda jenis karena perbedaan ketinggian. Semakin tinggi suatu tempat maka pohon semakin berkurang, jenis liana mulai menghilang dan makin banyak dijumpai jenis rotan berduri.

65

c. Zona Montane (termasuk zona sub montane, terletak 1000 – 1500 meter dpl)

Zona montane merupakan hutan montane. Tegakan kayu tidak lagi terlalu tinggi hanya berkisar antara 10 – 20 meter. Tidak terdapat lagi jenis tumbuhan liana. Lumut banyak menutupi tegakan kayu atau pohon. Kelembaban udara sangat tinggi dan hampir setiap saat tertutup kabut.

d. Zona Sub Alphine (2900 – 4200 meter dpl)

Zona Sub Alphine merupakan zona hutan Ercacoid dan tak berpohon lagi. Hutan ini merupakan lapisan tebal campuran dari pohon-pohon kerdil dan

semak-semak dengan beberapa pohon berbentuk payung (familia Ericacae)

yang menjulang tersendiri serta beberapa jenis tundra, anggrek dan lumut. Tipe vegetasi blang dengan tumbuhan Pinus merkusii terdapat banyak di bagian utara kawasan TNGL seperti di Terangon, Blangkeujeren dan lainnya. Tipe vegetasi ini dengan 100 % didominasi pinus dan tumbuhan rumput halus dan pakis merupakan ekosistem yang berasal dari akibat pembakaran hutan berabad-abad dan secara periodik.

Selanjutnya TNGL merupakan habitat dari mamalia, burung, reptil, ampibi, dan ikan. Kawasan ini juga merupakan habitat burung dengan daftar spesies 380 dan 350 di antaranya merupakan spesies yang hidup menetap. Diprediksi bahwa 36 dari 50 jenis burung endemik dapat ditemukan di kawasan TNGL. Dari 129 spesies mamalia besar dan kecil di seluruh Sumatera, 65% di antaranya berada di kawasan taman nasional ini. TNGL dan kawasan di sekitarnya yang disebut sebagai Kawasan Ekosistem Leuser merupakan habitat dari gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus), harimau Sumatera (Panthera

tigris sumatrae), badak Sumatera (Dicerorhinus sumatraensis), Orangutan

Sumatera (Pongo abelii), Siamang (Hylobates syndactylus syndactylus), Owa

(Hylobates lar), Kedih (Presbytis thomasi).

4.3.2.4. Enclave

Di wilayah TNGL, terdapat beberapa enclave penting, yang sangat

berpengaruh terhadap arah manajemen, yaitu Gumpang dan Marpunge di wilayah SKW 1 Blangkejeren. Menurut sejarahnya, faktor yang menjadi penarik perhatian masyarakat untuk berpindah ke kawasan SM Gunung Leuser, adalah dibukanya jaringan jalan oleh Kolonel Van Dallen dalam operasinya ke

66 pedalaman Gayo, yang membelah Suaka Margasatwa Kappi dan Suaka Margasatwa Leuser. Jaringan jalan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan hubungan perdagangan antara Tanah Alas dan Gayo.

Berawal dari semakin ramainya hubungan antara Tanah Gayo dan Tanah Alas, maka dikabarkan bahwa tanah antara dua daerah tersebut sebagian dapat dijadikan areal pertanian dan pemukiman, sehingga secara perlahan tetapi pasti, mulai terjadi perpindahan penduduk dari daerah Blangkejeren, Rikit Gaib dan Kuta Panjang, dan secara perlahan, pertumbuhan penduduk di sepanjang jalur kawasan hutan tersebut mulai merambat naik seiring dengan terbentuknya beberapa dusun, seperti kantong penduduk di Gumpang dan kantong penduduk di Marpunge. Sejalan dengan itu, isu kehutanan semakin marak dengan dideklarasikannya status kawasan tersebut menjadi TN. Gunung Leuser, pada tahun 1980. Selanjutnya kedua pemukiman tersebut ditetapkan menjadi enclave,

agar penduduk yang tinggal dalam enclave tidak lagi memperluas lahan garapan mereka di luar batas yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa di antara Gumpang-Marpunge, terdapat kawasan TNGL sepanjang 12 km yang dialokasikan untuk koridor satwa. Demikian pula, antara Gumpang-Agusan, juga merupakan jalur atau koridor yang ditetapkan sebagai lintasan satwa, dalam hal ini gajah.

Penetapan desa dalam kawasan TNGL menjadi enclave, yaitu Enclave

Gumpang dan Enclave Marpunge didasarkan pada Surat Keputusan Menteri

Pertanian No.697/kpts/um/12/1976 tentang Tata Batas Enclave Gumpang dan

Marpunge. Batas enclave juga telah direkonstruksi pada tahun 1998, dengan melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat. Semetara itu saat ini desa

enclave tersebut sudah dimekarkan menjadi sebuah kecamatan yaitu kecamatan

Putri Betung, dan berkembang beberapa desa di kecamatan tersebut yang termasuk dalam kawasan TNGL.

4.3.3. Hutan Lindung

Deliniasi kawasan lindung di Gayo Lues dilakukan berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Kondisi tutupan lahan pada hutan lindung Gayo Lues disajikan pada Tabel 25.

67 Tabel 25. Kondisi Tutupan Lahan Hutan Lindung

No Jenis Tutupan Lahan Luas (ha) %

1. Hutan primer 198.242,94 87,50

2. Hutan sekunder 19.156,39 8,46

3. Hutan pinus 3.008,30 1,33

4. Hutan kemiri 933,24 0,41

5. Lahan terbuka/semak belukar 3.523,88 0,56

6. Pertania lahan kering 820,76 0,36

7. Badan air 874,49 0,39

Total 226.560,00 100,00

Sumber: Analisis Citra Landsat Tahun 2009

Berdasarkan data pada Tabel 25, terlihat bahwa secara umum keberadaan hutan lindung di Gayo Lues 87,50 % merupakan sebagai hutan primer, sedang hutan sekunder, hutan pinus dan tutupan lahan lainnya secara keseluruhan hanya dibawah 2,5 %. Hal ini menunnjukkan bahwa kondisi hutan lindung tersebut masih tergolong sangat baik.

4.3.4. Hutan Produksi

Keberadaan hutan produksi di Gayo Lues seluas 45.190 ha, dilihat dari jenis vegetasinya terdiri dari tegakan pinus alam dan hutan alam campuran, kondisi tutupan lahan hutan produksi Gayo Lues disajikan pada Tabel 26.

Berdasarkan data pada Tabel 26, terlihat bahwa 54,71 % merupakan hutan primer (hutan alam campuran), 20 % dari luas hutan produksi merupakan hutan pinus alam, dan 16,96 % merupakan hutan sekunder (khusus hutan alam campuran), serta 6,63 % merupakan lahan terbuka/semak belukar. Sedangkan tutupan lahan yang lain secara keseluruhan dibawah 2 %. Hal ini menunjukkan bahwa lebih kurang 25 % hutan produksi Gayo Lues sudah mengalami kerusakan, yang tentunya perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi.

Tabel 26. Kondisi Tutupan Lahan Hutan Produksi

No Jenis Tutupan Lahn Luas (ha) %

1. Hutan primer 24.721,48 54,71

2. Hutan sekunder 7665,46 16,96

3. Hutan pinus 9.037,66 20,00

4. Hutan kemiri 414,83 0,92

5. Lahan terbuka/semak belukar 2.995,69 6,63

6. Sawah 80,48 0,18

7. Badan air 274,40 0,61

Total 45.190,00 100,00

68

4.4. Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS)

Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang terletak di daerah hulu yang memiliki 9 hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), yang rinciannya disajikan pada Tabel 27, dan Peta DAS dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 27. Rincian DAS di Wilayah Gayo Lues.

No Nama DAS Luas DAS (Ha) Wilayah Hilir

(Kabupaten)

1. Lawe Alas 100.162,51 Aceh Singkil

2. Aih Tripe 215.514,48 Nagan Raya

3. Krueng Taming 186.661,60 Aceh Taming

4. Kruemg Baroe 8165,06 Aceh Selatan

5. Krueng Batee 17.191,15 Abdiya

6. Krueng Kluet 27.635,06 Aceh Selatan

7. Krueng Seumayam 2.254,24 Nagan Raya

8. Krueng Seunagan 2.281,69 Nagan Raya

9. Kruemg Jambo Aye 12.092,20 Aceh Utara

Total 571.598,00

Sumber : Analisis Citra Landsat Tahun 2009

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 27, terlihat bahwa di wilayah Gayo Lues terdapat tiga hulu DAS yang tergolong besar, yaitu DAS Aih Tripe, DAS Krueng Taming, dan DAS Lawe Alas, dimana setiap DAS mempunyai luas areal diatas 100.000 hektar. Sedangkan enam DAS lainnya rata-rata dibawah 27.000 hektar. Untuk itu ketiga DAS besar tersebut perlu perhatian yang serius, agar kondisi DAS tetap terjaga. Namun kenyataannya beberapa tahun yang lalu di Gayo Lues (DAS Kr. Tamiang) terjadi banjir bandang, khususnya di Kecamatan Pining. Hal ini dikarenakan sudah terjadi gangguan atau kerusakan diwilayah hulu DAS tersebut.

Salah satu indikator kerusakan DAS adalah sering terjadi bencana banjir yang akan berdampak pada sendi-sendi kehidupan. Musibah banjir akan terus terjadi ketika tata lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak diperbaiki secara serius.

4.5. Kondisi Gangguan Sumberdaya Hutan Gayo Lues

Kondisi sumberdaya hutan Gayo Lues, baik pada hutan produksi, hutan lindung dan Taman Nasional Gunung Leuser dari tahun-ketahun selalu mengalami berbagai persoalan yang menyangkut kerusakan kawasan. Kerusakan

69

ini disebabkan kegiatan pembalakan kayu/illegal logging, perambahan lahan,

kebakaran, dan alih fungsi lahan.

4.5.1. Pembalakan kayu/Illegal Logging

Pembalakan kayu yang dilakukan secara illegal pada hutan Gayo Lues sebenarnya mulai meningkat skalanya sejak periode 1990-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1998, dan setelah itu persoalan illegal logging menurun drastis sampai tahun 2004. Hal ini dikarenakan pada periode itu merupakan masa-masa puncaknya terjadi konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga dapat menurunkan kegiatan illegal logging, karena pelaku illegal logging tersebut sedikit sulit dan tidak berani ke hutan, serta sulit untuk mengeluarkan kayu dari hutan.

Selanjutnya setelah terjadi musibah gempa dan tsunami yang banyak menghancurkan bangunan fisik, terutama diwilayah pesisir Aceh, tentunya banyak membutuhkan bahan baku kayu untuk melakukan proses pembangunan kembali rumah-rumah, perkantoran, dan bangunan lainnya yang hancur. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku kayu tersebut, diakui, atau tidak diakui, bahwa sumber kayu tersebut salah satunya diperoleh dari hasil kegiatan illegal logging, hal semacam ini juga terjadi pada sumberdaya hutan di Gayo Lues.

4.5.2. Perambahan Lahan

Kegiatan perambahan hutan/lahan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan merupakan suatu kegiatan yang sudah lazim dilakukan, hal ini dikarenakan pola atau sistem pertanian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat adalah masih secara berpindah-pindah. Mengingat lahan-lahan yang sudah dimanfaatakan lebih kurang 2-3 tahun sudah kurang/tidak subur, maka para peladang akan mencari dan membuka lahan baru yang lebih subur untuk ditanami tanaman semusim. Kegiatan semacam ini sudah dilakukan secara turun-temurun, dan semakin lama pembukaan lahan semakin menjauh dari perkampungan, bahkan masuk kedalam kawasan hutan.

Kawasan hutan yang dibuka oleh peladang adalah tergantung pada arahan fungsi hutan yang dekat dengan perkampungan mareka. Dalam hal ini khusus

70 untuk masyarakat di kecamatan Tripe Jaya, Rikit Gaib, dan Panton Cuaca, kawasan hutan yang cenderung dirambah adalah kawasan hutan produksi dan hutan lindung, karena di ketiga kecamatan ini tidak terdapat Taman Nasional. Sedangkan untuk masyarakat di kecamatan Putri Beutung secara umum mereka berladang di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, karena disekitar perkampungan mereka tidak terdapat hutan produksi dan hutan lindung.

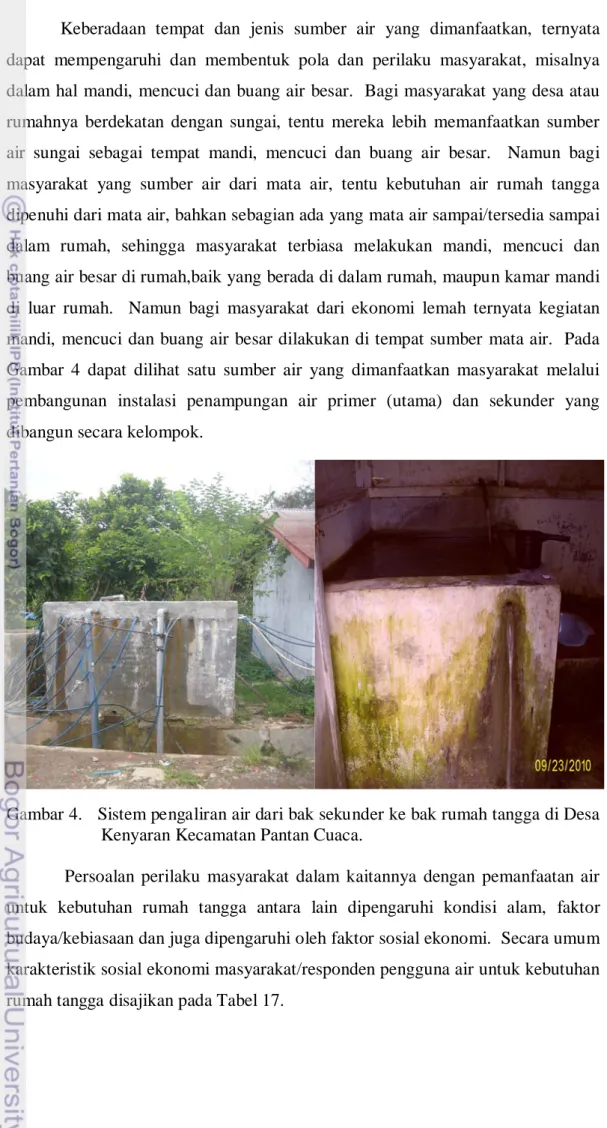

4.5.3. Kebakaran

Kebakaran sumberdaya hutan di Kabupaten Gayo Lues hampir setiap tahun terjadi, terutama kebakaran pada hutan pinus, karena pohon pinus mengandung getah yang memudahkan untuk terbakar. Hal ini ditandai dengan karakteristik diameter dan umur dari tegakan pinus alam. Pada tempat dan tegakan tertentu dengan luasan tertentu didapatkan pohon pinus dengan rata-rata dimeter lebih kurang 10 cm, dan pada tegakan lain ditemukan tinggi batang dan diameter yang bervariasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tegakan-tegakan pinus ini sudah pernah terjadi kebakaran, dan setelah itu anakan pinus akan tumbuh kembali secara alami. Pada Gambar 7 dapat dilihat tegakan pinus yang sudah terbakar dan anakan pinus yang tumbuh secara alami

Gambar 7. Tegakan pinus yang sudah terbakar dan anakan pinus alam yang tumbuh secara alami