BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan pencemaran di wilayah pesisir Kenjeran bukan merupakan hal baru. Telah banyak hasil penelitian dan kajian-kajian saintifik yang menunjukkan bahwa perairan tersebut telah tercemar. Salah satu penelitian mengenai pencemaran di wilayah pesisir Kenjeran dilakukan oleh Hutomo dkk. (2016) yang menunjukkan bahwa kandungan logam berat di perairan Kenjeran telah jauh melebihi baku mutu air laut yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004. Dari hasil penelitian tersebut, kandungan tertinggi untuk logam berat timbal (Pb) dan tembaga (Cu) di perairan Kenjeran masing-masing sebesar 13,5933 mg/Kg dan 30,7187 mg/Kg, sementara baku mutu air laut untuk kedua logam berat tersebut hanya 0,008 mg/L.

Namun demikian, belum ada penelitian atau kajian mengenai valuasi

ekonomi dampak lingkungan akibat pencemaran yang terjadi di wilayah

pesisir Kenjeran tersebut. Valuasi ekonomi dampak lingkungan merupakan

proses kuantifikasi dan pengenaan nilai moneter terhadap dampak

lingkungan setelah sebelumnya dilakukan proses atau tahapan identifikasi

terlebih dahulu. Valuasi ekonomi dampak lingkungan ini penting dilakukan

mengingat wilayah pesisir Kenjeran merupakan salah satu kawasan strategis

yang menurut Rencana Tata Ruang Kota (RTRW) Kota Surabaya berada

pada Unit Pembangunan 3. Menurut RTRW Kota Surabaya, kawasan ini akan dikembangkan sesuai fungsinya sebagai wilayah pemukiman, perdagangan, wisata, jasa dan konservasi.

Sebelumnya, peneliti telah melakukan kajian serupa tekait valuasi ekonomi dampak tumpahan minyak di perairan Cilacap (Mauludiyah, 2016).

Melalui pendekatan valuasi ekonomi total (total economic valuation, TEV) diperoleh total biaya kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di perairan Cilacap dari skenario yang telah ditentukan mencapai Rp. 1,9 triliun. Perhitungan biaya kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak pada penelitian ini dilakukan dengan memperhitungkan ekosistem terdampak dan kematian satwa burung.

Valuasi ekonomi dampak lingkungan diperlukan sebagai upaya

untuk menunjukkan bahwa aspek lingkungan merupakan potensi penting

untuk jangka panjang dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan dan bukan

sebagai halangan bagi jalannya pembangunan. Dengan demikian upaya

mengkuantifikasi nilai lingkungan tersebut perlu dilakukan untuk

mengingatkan para pengambil kebijakan akan pentingnya memperhatikan

dampak yang timbul dari sebuah kegiatan terhadap lingkungan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah berapa biaya yang ditimbulkan dari pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir Kenjeran.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi biaya yang ditimbulkan dari pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir Kenjeran.

1.4 Kajian Penelitian Terdahulu

1. Monika Elisabeth Gabriel, Arya Rezagama, Badrus Zaman. 2017.

Valuasi Ekonomi Lingkungan Dampak Abrasi Menggunakan Metode Replacement Cost, Hedonic Pricing dan Loss of Income (Studi Kasus: Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang). Dipublikasikan pada Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 6,

No. 1: 1-12.Latar belakang penelitian ini adalah abrasi yang terjadi di

wilayah Kelurahan Mangunharjo yang berdampak pada banyak hal,

mulai dari kualitas air yang menurun hingga kehilangan pendapatan

sawah dan tambak bagi masyarakat setempat. Kualitas air yang menurun

dikarenakan terjadinya peningkatan salinitas air bersih. Hal ini

menyebabkan penduduk harus membayar lebih untuk pemenuhan

kebutuhan air bersih. Selain itu, kerusakan dan penurunan kualitas

lingkungan ini berpotensi mempengaruhi harga lahan di wilayah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak abrasi serta mengestimasi valuasi ekonomi lingkungan akibat dampak abrasi. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak abrasi digunakan metode analisis deskriptif. Untuk analisis valuasi ekonomi lingkungan akibat dampak abrasi digunakan: 1) metode replacement cost untuk menghitung biaya pengganti air bersih baik dari penyediaan sumur dan air isi ulang akibat dampak abrasi,2) metode hedonic pricing (dilakukan dengan uji regresi linier berganda) untuk melihat pengaruh kondisi lingkungan akibat dampak abrasi terhadap harga lahan, 3) dan metode loss of income untuk mengetahui pendapatan yang hilang dari petani dan petambak di Kelurahan Mangunharjo akibat dampak abrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan

kondisi lingkungan semakin memburuk akibat dampak abrasi. Biaya

pengganti air bersih sebesar Rp 2.916.466.336 selama satu tahun

(berdasarkan perhitungan pada tahun 2015). Faktor yang berpengaruh

terhadap harga lahan yaitu status kepemilikan lahan dan aksesibilitas,

sedangkan biaya air bersih dan frekuensi genangan air laut tidak

berpengaruh. Rata-rata pendapatan yang hilang dari petambak selama 1

tahun sebesar Rp 49.595.803, rata-rata pendapatan yang hilang dari

petani yang menjadi petambak sebesar Rp 18.161.400 dalam setahun

dan rata-rata pendapatan yang hilang selama 1 tahun dari petani sebesar Rp 10.639.733 akibat abrasi.

2. Deni Kusumawardani. Estimasi Biaya Pencemaran Air Sungai:

Studi Kasus pada Kali Surabaya sebagai Air Baku untuk Produksi Air Minum. Dipublikasikan pada Majalah Ekonomi Tahun XXII, No. 2 Agustus 2012, hal 116-124.

Penelitian ini dilatarbelakangi fakta bahwa salah satu kerusakan

lingkungan yang paling serius di Indonesia adalah pencemaran air

sungai, termasuk pencemaran air Kali Surabaya. Tercemarnya air sungai

yang menyediakan lingkungan bagi barang dan jasa untuk manusia,

misalnya sebagai air baku untuk memproduksi air domestik,

menjadikan beban ekonomi semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan

untuk memperkirakan beban ekonomi pencemaran air Kali Surabaya

sebagai air baku untuk produksi air domestik. Dari hasil perhitungan dan

analisis yang dilakukan didapatkan bahwa estimasi biaya ekonomi dari

pencemaran air Kali Surabaya adalah sekitar Rp 15,9 miliar pada tahun

2005 dan meningkat menjadi Rp 21 miliar di tahun 2009. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa tren biaya polusi meningkat setiap

tahunnya yang menunjukkan peningkatan tingkat pencemaran air.

3. Dwight RH, Fernandez LM, Baker DB, Semenza JC, Olson BH.

2005. Estimating the economic burden from illnesses associated with recreational coastal water pollution--a case study in Orange County, California. Dipublikasikan pada Journal Environmental

Management. 2005 Jul; 76(2): 95-103.Penelitian ini menggunakan kerangka kerja perhitungan beban kesehatan dari penyakit yang terkait dengan paparan air laut yang tercemar untuk pemanfaatan wisata dan rekreasi. Biaya penyakit dihitung berdasarkan data kesehatan dan pendapatan. Dengan menggunakan data keparahan penyakit akibat paparan air pantai yang tercemar dan perkiraan rata-rata gaji tahunan dan biaya medis (disesuaikan dengan nilai tahun 2001) untuk penduduk Orange County, California, diperkirakan bahwa beban ekonomi per penyakit gastrointestinal (GI) berjumlah 36,58 dolar, beban per penyakit pernapasan akut adalah 76,76 dolar, beban penyakit per telinga adalah 37,86 dolar, dan beban penyakit per mata adalah 27,31 dolar.

Biaya-biaya tersebut dapat menjadi beban kesehatan masyarakat

yang substansial ketika jutaan paparan per tahun terhadap air pantai

yang tercemar mengakibatkan ratusan ribu penyakit. Analisis lebih

lanjut menunjukkan bahwa kombinasi beberapa bahkan banyak penyakit

yang terkait dengan pencemaran air pantai menghasilkan beban

kesehatan masyarakat kumulatif hingga mencapai 3,3 juta dolar per

tahun untuk dua pantai di wilayah Orange County, California. Pada

penelitian ini juga ditunjukkan variabel biaya kesehatan masyarakat

yang dapat diterapkan dalam analisis biaya-manfaat ketika

mengevaluasi strategi pengurangan pencemaran, khususnya pencemaran

di wilayah pesisir dan laut.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pencemaran Laut

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi kelautan, maka mau tidak mau penerapan teknologi kelautan akan membawa serta dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Dampak tidak langsung dari kegiatan penerapan teknologi kelautan meliputi dampak sosial ekonomi yang dipacu oleh tersedianya barang dan jasa dengan nilai tambah lebih tinggi. Sedangkan dampak langsung penerapan teknologi kelautan berupa dampak lingkungan, yaitu dampak yang disebabkan oleh adanya hasil samping pada proses transformasi sumberdaya untuk peningkatan nilai tambah (Mukhtasor, 2007).

Hasil samping tersebut seringkali disebut limbah, yang umumnya

dipandang tidak mempunyai nilai tambah, dan oleh karenanya dibuang ke

lingkungan, khususnya lingkungan laut. Keberadaan limbah di suatu

lingkungan akan meningkatkan beban ekosistem dan merugikan

kepentingan masyarakat. Kerugian tersebut mencakup penurunan kualitas

lingkungan, tingkat kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Secara sederhana,

penurunan kualitas lingkungan laut ini dikaitkan dengan apa yang disebut

pencemaran laut.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Secara lebih spesifik, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH, 1991) mendefinisikan bahwa pencemaran laut adalah masuknya zat atau energi, secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia ke dalam lingkungan laut termasuk daerah pesisir pantai, sehingga dapat menimbulkan akibat yang merugikan baik terhadap sumberdaya alam hayati, kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut, termasuk perikanan dan penggunaan lain-lain yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kualitas air laut serta menurunkan kualitas tempat tinggal dan rekreasi.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pencemaran

didahului dengan proses masuknya polutan seperti zat, makhluk hidup atau

energi yang menjadi pencemar. Secara garis besar, ada dua cara bahan

pencemar masuk ke lingkungan pesisir dan laut, yaitu (1) secara alami,

misalnya karena gelombang tsunami yang membawa polutan ikutan,

ataupun (2) melalui kegiatan manusia (anthropogenic), misalnya kecelakaan

kapal tanker yang menyebabkan pencemaran minyak tumpah ke laut, atau

pembuangan bahan hasil pengerukan pelabuhan yang menyebabkan

kekeruhan air laut (Mukhtasor, 2007).

Selanjutnya polutan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu energi dan substansi. Energi yang dapat mencemari laut dapat berupa: (1) energi radiasi nuklir dan (2) energi panas. Contoh pencemaran dalam kategori pencemaran energi adalah pembuangan limbah nuklir dan pembuangan air pendingin mesin (cooling water) yang memiliki energi panas yang relatif besar (ditandai dengan suhu yang lebih tinggi daripada suhu lingkungan laut). Energi radiasi dan energi panas yang masuk ke lingkungan laut dapat mengganggu keseimbangan kehidupan ekosistem di kawasan tersebut.

Sedangkan substansi pencemar dapat dibedakan menjadi tiga jenis,

yaitu: (1) polutan fisik, yaitu polutan yang keberadaannya atau karakter

fisiknya menyebabkan pencemaran. Contohnya adalah padatan tersuspensi

pada kegiatan pengerukan pelabuhan atau pada proses sedimentasi di muara

sungai, dan zat pewarna atau bahan organik yang mengubah warna atau bau

perairan. (2) polutan kimia, yaitu polutan yang memiliki struktur kimia tidak

stabil dan cenderung bereaksi dengan zat lain. Polutan ini dikategorikan

menjadi dua jenis, yaitu organik (yang tersusun utamanya oleh atom C, H

dan O, misalnya pestisida, pupuk, minyak, limbah makanan dan minuman)

dan jenis anorganik (misalnya asam, alkali dan logam-logam berat dari

industri konstruksi baja dan tambang mineral). (3) polutan biologis, yaitu

polutan yang berupa makhluk hidup, misalnya mikroorganisme dari limbah

domestik berupa pembuangan sanitasi atau tinja (biasa disebut juga dengan

sewage) dan dari industri pengolahan makanan.

2.2 Valuasi Ekonomi

Valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan adalah upaya pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumberdaya alam dan lingkungan, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Hal ini berupa nilai ekonomi total, nilai pemulihan kerusakan pencemaran, serta nilai pencegahan kerusakan/pencemaran (Dhewanti dkk., 2007). Secara umum valuasi ekonomi bertujuan untuk (Suparmoko, 2006):

1. Menentukan nilai ekonomi total (Total Economic Value, TEV) dari suatu sumberdaya alam dan lingkungan yang berada dalam suatu kawasan ekosistem tertentu

2. Menentukan nilai jasa lingkungan tertentu dari suatu ekosistem atau sumberdaya alam dan lingkungan

3. Menentukan nilai kerusakan lingkungan dengan tujuan menentukan nilai ganti rugi

4. Menentukan nilai dampak lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan 5. Menentukan nilai lingkungan (kerusakan lingkungan, nilai SDA dan

lingkungan, dan lain-lain) dengan tujuan menyusun neraca SDA dan lingkungan

6. Menentukan nilai lingkungan untuk menyusun PDRB Hijau

Secara lebih spesifik, valuasi ekonomi dampak lingkungan adalah

proses kuantifikasi dan pemberian nilai ekonomi terhadap dampak

lingkungan setelah dilakukan identifikasi terlebih dahulu (Pearce, 1987

dalam Kay dan Alder, 1999). Seperti misalnya, biaya kerusakan (damage cost) yang berupa resiko penurunan jumlah wisatawan pada suatu daerah yang diperuntukkan sebagai kawasan wisata. Hal ini dikatakan oleh Coccossis dan Nijkamp (1995) dalam Kay dan Alder (1999) bahwa penurunan jumlah wisatawan lebih sering disebabkan karena terjadinya degradasi lingkungan yang signifikan akibat pengembangan perencanaan yang seadanya dan dampak adanya wisatawan itu sendiri pada lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menambah penggunaan lokasi daerah wisata tetapi juga terlindungi, dengan kata lain menjadikan daerah pantai dan pesisir yang lebih menarik (enjoyable) dan aman (safe) bagi kegiatan wisata (Kay dan Alder, 1999).

Dalam kegiatan valuasi ekonomi, ada beberapa pendekatan yang dapat

digunakan dalam proses kuantifikasi dan pemberian nilai ekonomi terhadap

dampak lingkungan, diantaranya Contingent Valuation Method (CVM) dan

pendekatan produktivitas (Effect of Production, EOP). CVM merupakan

metode yang digunakan untuk melihat atau mengukur seberapa besar nilai

suatu barang/jasa berdasarkan estimasi seseorang/individu. Fungsi

barang/jasa tersebut umumnya tidak ada dalam struktur pasar (non-marketed

goods and services). CVM juga dapat diartikan sebuah pendekatan untuk

mengetahui seberapa besar nilai yang diberikan seseorang untuk memperoleh

suatu barang (willingness to pay, WTP) dan seberapa besar nilai yang

diinginkan untuk melepaskan suatu barang (willingness to accept, WTA).

Pendekatan produktivitas (EOP) dalam penilaian ekonomi sumberdaya alam dilakukan dengan asumsi bahwa sumberdaya alam dipandang sebagai input bagi suatu produk final yang bernilai bagi publik, dan kapasitas produksi dari sumberdaya alam tersebut dinilai dari seberapa besar kontribusi sumberdaya alam tersebut kepada produksi produk final (Grigalunas and Congar, 1995 dalam Suparmoko, 2006).

2.3 Contingent Valuation Method (CVM)

Contingent valuation method (CVM) merupakan metode penilaian ekonomi terhadap barang dan jasa lingkungan. Contingent valuation method adalah metode teknik survei untuk menyatakan nilai atau harga yang diberikan terhadap komoditi yang tidak memiliki harga pasar (Anissa, 2015).

Contingent Valuation Method (CVM) digunakan untuk menghitung nilai ameniti atau estetika lingkungan dari suatu barang publik (public good). FAO (2000) menyatakan bahwa penilaian berdasarkan preferensi (Contingent Valuation) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk melihat atau mengukur seberapa besar nilai suatu barang berdasarkan estimasi seseorang.

Contingent valuation method (CVM) merupakan teknik untuk

mengukur nilai barang publik secara langsung dengan menanyai orang-

orang tentang nilai tempat yang mereka tinggali. Jika digunakan secara

tepat, metode ini merupakan teknik paling tepat untuk mengestimasi nilai ekonomis suatu barang publik (Saptutyningsih, 2007).

Contingent Valuation Method (CVM) telah banyak digunakan untuk mengukur dengan menggunakan metode yang tepat untuk mengagregasi nilai estimasi rata-rata atau nilai tengah willingness to pay untuk berbagai kelompok dalam masyarakat telah memfokuskan pada perbedaan-perbedaan yang terkait dengan karakteristik yang tidak dapat diobservasi.

2.4 Willingness to Pay (WTP)

Berdasarkan (Fauzi, 2004) valuasi ekonomi merupakan pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya secara formal. Konsep ini disebut keinginan membayar (willingness to pay atau WTP) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan.

Kesediaan membayar adalah jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan seseorang untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan.

Willingness to Pay merupakan suatu teknik untuk mengukur berapa nilai harga kerugian yang timbul kerena polusi tetapi kita tidak dapat secara langsung mengetahui harga pasar (Suparmoko, 2008). Menurut (Eman, 2003) metode yang terdapat dalam Wilingness to Pay adalah:

Metode dengan menggunakan batasan keinginan (Haab dan

Kenneth, 1997:1) Pada metode ini keinginan untuk membayar

mempunyai batas bawah 0 dan batas atas adalah pendapatan.

Tujuannya adalah untuk menentukan batasan atas dan batasan bawah pada keinginan untuk membayar. Keuntungan model ini adalah memfokuskan pada pendistribusian keinginan untuk membayar dan pada informasi perespon

Metode Validitas (Loomis,et al,1997:450). Terdapat 2 bentuk uji validitas yaitu eksperimen lapangan dan eksperimen laboratorium.

- Eksperimen lapangan digunakan untuk mengukur pembayaran aktual.

- Eksperimen laboratorium membandingkan secara aktual

dengan hipotesa WTP yang memberi keuntungan dalam

mengkontrol prosedur lebih hati-hati.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, sebelum melakukan penilaian dampak akibat pencemaran di wilayah pesisir Kenjeran secara kuantitatif maka dilakukan terlebih dahulu identifikasi dampak yang mungkin timbul akibat pencemaran di wilayah tersebut. Identifikasi dampak dilakukan dengan menggunakan survey lapangan dan wawancara terstruktur. Pada tahapan ini juga dilakukan pengumpulan data terkait resiko yang mungkin timbul akibat pencemaran di wilayah pesisir Kenjeran, diantaranya: konsentrasi limbah pencemar, jumlah wisatawan, jumlah penduduk, dan tingkat produktivitas perikanan. Data lain terkait pengolahan hasil perikanan, daur ulang, dan pariwisata di wilayah pesisir Kenjeran juga akan diidentifikasi. Hal ini disesuaikan dengan potensi pengembangan wilayah untuk pesisir timur Surabaya (Bapemas-KB Surabaya, 2010 dalam Pustika, 2013).

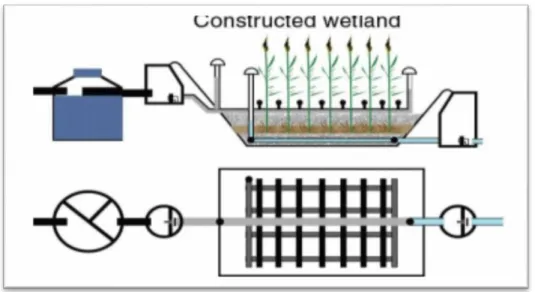

Selanjutnya, analisis ekonomi dampak akibat pencemaran di wilayah

pesisir Kenjeran dapat dilakukan dengan pendekatan penilaian langsung

(direct approach) dan tidak langsung (indirect approach). Pendekatan

penilaian langsung pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

metode penilaian Contingent Valuation Method (CVM), sedangkan

pendekatan tidak langsung dilakukan dengan menggunakan teknik Effect on

Production (EoP). Metode perhitungan nilai ekonomi dampak akibat

pencemaran ini dilakukan menggunakan kuesioner dan diolah lebih lanjut

dengan analisis regresi. Pengolahan data lebih lanjut juga dilakukan menggunakan metode perhitungan berdasarkan referensi terkait, seperti misalnya perhitungan tingkat resiko kesehatan dengan menggunakan persamaan yang dibangun oleh Cabelli dkk. (1982) dalam Kay dan Wyer (1990).Anali D

ampa

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian Kelurahan Tambak Wedi

3.1 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini untuk mengambil sampel digunakan metode purposive random sampling yaitu sampling yang dilakukan berdasarkan keputusan peneliti.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan penyebaran kuesioner.

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan

mengajukan pertanyaan secara langsung. Sedangkan

kuesioner dilakukan dengan menyebarkannya kepada

responden. Adapun data primer yang dgunakan dalam

penelitian ini yaitu data kesediaan membayar

(willingness to pay) masyrakat data pendukung lainya.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari literatur pada dinas sebagai informasi yang menunjang penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan adalah data jumlah penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan cara-cara sebagai berikut:

Interview, yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada responden terkait apa saja yang berkaitan dengan penelitian.

Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan lebih dulu lalu menyebarkan angket tersebut kepada masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Untuk mengolah data primer

digunakan contingen valuation method (CVM) untuk mencari nilai

willingness to pay (WTP). Melalui CVM responden diberi pertanyaan

sejauh mana kesediaan rumah tangga membayar pengelolaan sampah di

perairan Tambak Wedi. Untuk menghitung nilai WTP digunakan rumus total kesediaan membayar (TWTP) sebagai berikut (Ismail & Bryan, 2011):

Dimana :

TWTP = Total WTP

WTPi = WTP individu kelas-i

ni = jumlah responden kelas-i yang bersedia membayar sebesar WTPi

N = Jumlah sampel

P = Jumlah populasi i (1,2,3...)

Teknik yang digunakan dalam mendapatkan nilai

penawaran dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan

metode bidding game dan close ended question yang berarti

menawarkan kepada responden sejumlah uang tertentu sebagai

titik awal dan menanyakan apakah responden bersedia

membayar pada nilai tersebut untuk memperoleh perbaikan

kualitas perairan. Respon yang diberikan responden terhadap

titik awal akan dilanjutkan dengan proses tawar menawar

hingga memperoleh besarnya nilai maksimum yang disepakati.

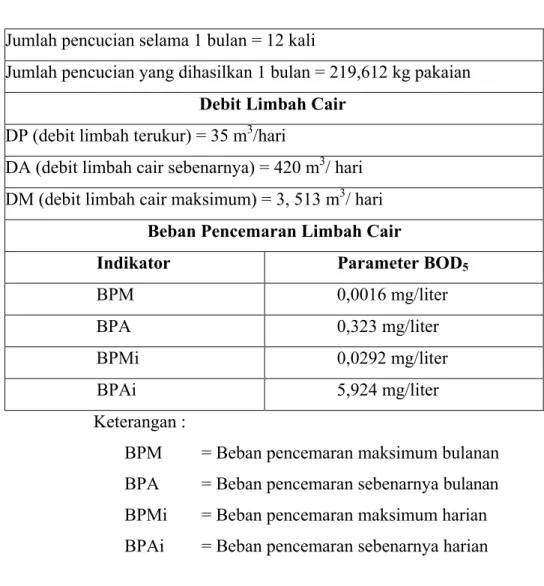

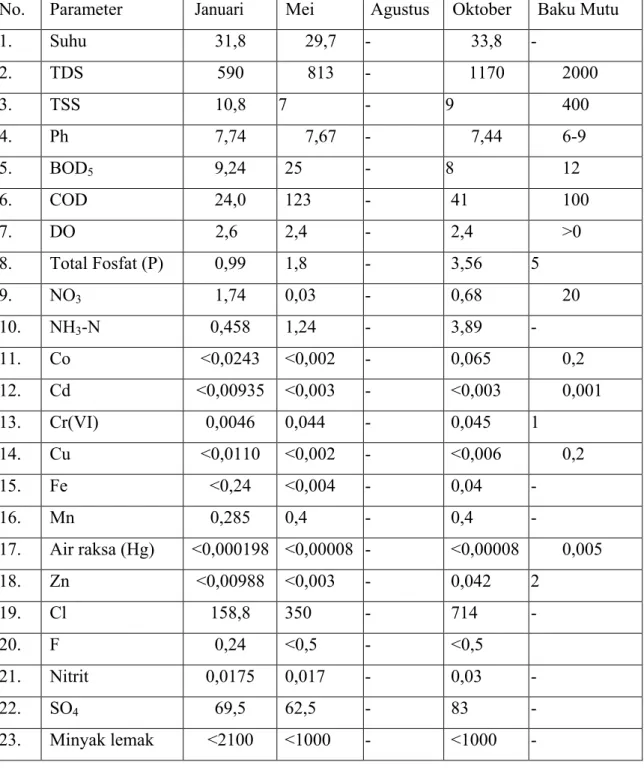

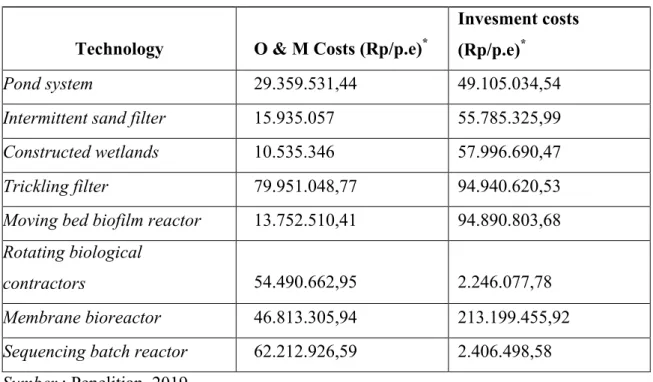

Selanjutnya analisis data yang digunakan untuk mengetahui estimasi biaya pengelolaan limbah deterjen dengan menggunakan acuan Molinos- Senante et al. (2012).

i