i

POLA SEBARAN DAN KAJIAN STOK IKAN TEMBANG

(Sardinella fimbriata Valenciennes, 1847)

DI LABUAN, KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN

FAUZIA RAHMI

SKRIPSI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Pola Sebaran dan Kajian Stok Ikan Tembang (Sardinella fimbriata Valenciennes, 1847) di Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten

adalah benar merupakan karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Semua sumber dan informasi yang dikutip dari karya yang diterbitkan dan tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan di dalam teks serta dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Juli 2012

C24080027 Fauzia Rahmi

iii

RINGKASAN

Fauzia Rahmi. C24080027. Pola Sebaran dan Kajian Stok Ikan Tembang (Sardinella fimbriata Valenciennes, 1847) di Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dibawah bimbingan Achmad Fachrudin dan Zairion.

Ikan tembang (Sardinella fimbriata) merupakan sumberdaya ikan pelagis kecil yang merupakan salah satu komoditas penting dalam perikanan dan salah satu sumberdaya perikanan yang melimpah di perairan Indonesia, termasuk di Selat Sunda. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan laut adalah sulitnya menentukan daerah potensial sebagai lokasi

penangkapan ikan. Sebagai akibatnya, pada daerah tertentu

terjadi pengeksploitasian secara berlebihan (over fishing) dan sebaliknya pada daerah yang memiliki potensi ikan yang cukup besar justru tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu adanya analisis mengenai pola sebaran ikan tembang (Sardinella fimbriata) di PPP Labuan, Banten. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji sebaran spasial dan musim tangkapan ikan tembang di Labuan Banten, mengestimasi hasil tangkap ikan dan nilai ekonominya, serta implikasinya bagi pengelolaan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Oktober 2011 di PPP Labuan, Banten. Data dikumpulkan melalui survei dengan menggunakan teknik purposive

sampling. Analisis data meliputi penghitungan TPSU, analisis pola musim

penangkapan ikan menggunakan indeks musim penangkapan (IMP), matriks sebaran spasial dan temporal terhadap selang kelas panjang dan TKG ikan, pemanfaatan stok ikan, serta analisis bioekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penangkapan ikan tembang di Selat Sunda yang di daratkan di PPP Labuan belum mengalami overfishing. Hal ini ditandai dengan upaya penangkapan yang berbanding lurus dengan hasil tangkapan ikan tembang. Selain itu, tangkapan aktual ikan tembang saat ini masih jauh dibawah kondisi tangkapan lestari. Hasil tangkapan dan upaya penangkapan lestari yaitu sebesar 127.042,39 kg dan 1.452 trip, sedangkan untuk hasil tangkapan aktual sebesar 80.797,00 kg dengan upaya tangkapannya 539 trip. Rente ekonomi terbesar didapat pada rezim MEY sebesar Rp 271.249.909,80 dengan hasil tangkapan dan upaya penangkapan berturut-turut sebesar 126.550,74 kg dan 1.361 trip.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa ikan tembang betina mencapai matang gonad pada ukuran panjang 133,74 mm dan ikan tembang jantan pada panjang 152,34 mm dengan musim pemijahan terjadi pada bulan Juni, September, dan Oktober. Penangkapan ikan tembang difokuskan pada ukuran ikan lebih dari 155 mm agar sumberdaya perikanan tembang dapat lestari, karena pada ukuran tersebut ikan sudah mengalami ukuran matang gonad dan diperkirakan sudah memijah serta sudah layak untuk ditangkap. Hal ini dapat ditunjang dengan pengaturan ukuran ikan yang sudah layak tangkap yaitu dengan pengaturan mesh

size ikan yang dapat dilakukan di seluruh lokasi penangkapan, kecuali pada bulan

Juli.

POLA SEBARAN DAN KAJIAN STOK IKAN TEMBANG

(Sardinella fimbriata Valenciennes, 1847)

DI LABUAN, KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN

FAUZIA RAHMI C24080027

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

v

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Pola Sebaran dan Kajian Stok Ikan Tembang

(Sardinella fimbriata) di Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten

Nama Mahasiswa : Fauzia Rahmi

Nomor Pokok : C24080027

Departemen : Manajemen Sumberdaya Perairan

Menyetujui :

Pembimbing 1 Pembimbing 2

Dr. Ir. Achmad Fachrudin, M. Si

NIP. 19640327 198903 1 003 NIP. 196407031991031003

Ir. Zairion, M. Sc

Mengetahui,

Ketua Departemen Manjamen Sumberdaya Periran

NIP. 19660728 199103 1 002 Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M. Sc.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta inayah yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Pola Sebaran dan Kajian Stok Ikan Tembang (Sardinella fimbriata Valenciennes, 1847) di Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten”; disusun

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Mei-Oktober 2011 dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun demikian, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Bogor, Juli 2012

vii

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Dr. Ir. Achmad Fachrudin, M. Si selaku pembimbing skripsi pertama serta Ir.

Zairion, M. Sc selaku pembimbing skripsi kedua atas bimbingan dan dukungannya kepada penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi.

2. Dr. Ir. Etty Riani, MS. selaku dosen penguji tamu dan Dr. Ir. Yonvitner, M.Si selaku anggota komisi pendidikan program S1 atas saran dan masukan yang diberikan kepada penulis.

3. Dr. Ir. Enan Mulyana Adiwilaga selaku pembimbing akademik atas segala

dukungan dan bimbingannya dalam menjalankan kegiatan akademik selama di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

4. Kedua orang tua saya Bapak Rusdi dan Mama Indra Yetti atas segala

dukungan moril dan materil kepada penulis selama kegiatan perkuliahan hingga penulisan skripsi, kepada kakak Habibi Irawadi dan Ismail Mubarak serta adik Khairul Zikri dan Abdul Rahman Khalidi.

5. Seluruh staf Tata Usaha MSP, staf UPT Labuan, dan TPI Labuan atas

bantuan selama penelitian penulis.

6. Melda Angelia atas semangat dan dukungan selama ini kepada penulis, serta

teman-teman Wisma Gajah dan teman-teman MLB atas suka dukanya selama ini.

7. Teman-teman yang memberikan dukungan dan semangat semasa

perkuliahan, Yessy, Yona Maifitri, Kanti, Diara, Pionius, Bagas, Jiwen, Nur, Hendri, Rikza, Hilda, Ibad, dan Putri.

8. Teman-teman penelitian Ayu, Rani, Rena, Elfrida, Fair, Ria, Dilla, Rina,

Yuli, Rizal, dan Nissa serta teman-teman MSP 45 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan suka-dukanya selama ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Balai Tengah pada tanggal 5 Maret 1991 dan merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Rusdi dan Indra Yetti. Pendidikan formal ditempuh di SDN 50 Pasa Laweh (1996-2002). Penulis kemudian melanjutkan pendidikan formal di SMPN 3 Lintau Buo Utara (2002-2005) dan SMAN 1 Lintau Buo Utara (2005-2008). Pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikannya di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif sebagai anggota Divisi Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan (Himasper) (2009-2010) dan anggota Divisi PBOS Himasper (2010-2011), serta berkesempatan menjadi ketua Mahasiswa Lintau-Bogor (MLB) (2010). Selain itu, penulis juga berkesempatan menjadi asisten mata kuliah Metode Penarikan Contoh (2011-2012), dan Pengkajian Stok Ikan (2011-2012).

Untuk menyelesaikan studi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, penulis melaksanakan penelitian yang berjudul “Pola Sebaran dan Kajian Stok Ikan

Tembang (Sardinella fimbriata Valenciennes, 1847) di Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten”.

ix

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

1. PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Perumusan Masalah ... 2 1.3. Tujuan Penelitian ... 3 1.4. Manfaat ... 3 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1. Sumberdaya Ikan Tembang ... 4

2.1.1. Klasifikasi dan deskripsi ... 4

2.1.2. Penyebaran dan tingkah laku ikan ... 5

2.2. Alat Tangkap Ikan Tembang ... 6

2.3. Pola Musim Penangkapan ... 7

2.4. Tangkapan per Satuan Upaya ... 8

2.5. Bioekonomi ... 8

2.6. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan ... 9

3. METODOLOGI ... 14

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 14

3.2. Alat dan Bahan ... 14

3.3. Pengumpulan Data ... 15

3.4. Analisis Data ... 16

3.4.1. Tangkapan per satuan upaya ... 16

3.4.2. Analisis pola sebaran penangkapan ikan ... 16

3.4.3. Analisis pola musim penangkapan ikan ... 17

3.4.4. Model bioekonomi perikanan ... 19

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 20

4.1. Hasil ... 20

4.1.1. Kondisi umum perairan Selat Sunda ... 20

4.1.2. Kondisi umum Labuan ... 21

4.1.3. Kondisi perikanan tembang di PPP Labuan ... 21

4.1.4. Hasil tangkapan ikan tembang ... 22

4.1.5. Upaya penangkapan (effort) ... 23

4.1.6. Tangkapan per satuan upaya ... 23

4.1.7. Pola musim penangkapan ... 24

4.1.8. Daerah penangkapan ... 25

4.1.9. Bioekonomi ... 28

4.2. Pembahasan ... 29

4.2.1. Hasil tangkapan ... 29

x

4.2.3. Tangkapan per satuan upaya ... 31

4.2.4. Pola musim penangkapan ... 32

4.2.5. Daerah penangkapan ... 35

4.2.6. Bioekonomi ... 37

4.2.7. Rezim pengelolaan perikanan open access ... 38

4.2.8. Rezim pengelolaan perikanan MSY ... 39

4.2.9. Rezim pengelolaan perikanan MEY ... 39

4.2.10. Implikasi bagi pengelolaan ikan tembang ... 40

5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 42

5.1. Kesimpulan ... 42

5.2. Saran ... 42

DAFTAR PUSTAKA ... 43

xi

DAFTAR TABEL

Halaman 1. Hasil tangkapan dan upaya penangkapan ikan tembang ... 2 2. Matriks sebaran spasial, temporal, ukuran panjang, dan TKG ikan

Tembang tahun 2011 ... 27 3. Hasil estimasi parameter biologi dan ekonomi ... 28 4. Hasil Perhitungan bioekonomi dalam berbagai rezim ... 29

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Ikan tembang (Sardinella fimbriata) ... 4

2. Peta lokasi penangkapan ikan tembang ... 14

3. Komposisi tangkapan ikan pelagis dari hasil tangkapan nelayan di PPP Labuan, Banten ... 22

4. Hasil produksi ikan tembang periode 2002-2011 ... 22

5. Upaya penangkapan ikan tembang periode 2002-2011 ... 23

6. Tangkapan per satuan upaya ikan tembang tiap tahun ... 24

7. Nilai rata-rata IMP ikan tembang tahun 2002-2007 ... 24

8. Nilai rata-rata IMP ikan tembang tahun 2009-2011 ... 25

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Contoh hasil wawancara nelayan purse seine ... 47

2. Perhitungan Rgi, RGPi, dan Rbi 2002-2007 ... 48

3. Perhitungan indeks musim penangkapan (IMP) 2002-2007 ... 50

4. Perhitungan Rgi, RGPi, dan Rbi 2009-2011 ... 51

5. Perhitungan indeks musim penangkapan (IMP) 2009-2011 ... 52

6. Fluktuasi dan komposisi tangkapan ikan pelagis di Selat Sunda bulan Agustus 2000 sampai juli 2011 ... 53

7. Data CPUE dan effort ikan tembang tahun 2002-2011 ... 54

1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ikan tembang (Sardinella fimbriata) merupakan sumberdaya ikan pelagis kecil yang merupakan salah satu komoditas penting dalam perikanan dan salah satu sumberdaya perikanan yang melimpah di perairan Indonesia, termasuk di Selat sunda, Banten. Ikan tembang ini sangat digemari masyarakat untuk dikonsumsi dengan nilai jual yang relatif terjangkau bagi semua kalangan ekonomi masyarakat. Selain dalam pemenuhan gizi, ikan tembang juga berperan dalam peningkatan lapangan kerja masyarakat sekitar melalui jasa pengolahan maupun perdagangannya. Namun tuntutan permintaan kebutuhan akan sumberdaya ikan tersebut akan diikuti oleh adanya tekanan eksploitasi sumberdaya ikan yang semakin intensif (Widodo & Suadi 2006).

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di dunia dan kebutuhan akan bahan pangan dan gizi yang lebih baik, maka permintaan akan ikan terus meningkat dari tahun ke tahun termasuk ikan tembang. ADB (2002) in Widodo & Suadi (2006) mencatat permintaan ikan di Asia meningkat mencapai 69 juta ton pada tahun 2010 atau setara dengan 60% dari total permintaan ikan dunia. Adanya permintaan ikan yang meningkat ini tentunya harus diimbangi dengan upaya tangkap yang digunakan dalam penangkapan ikan di beberapa wilayah tertentu khususnya Labuan Banten.

Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan tembang adalah purse

seine. Selain itu untuk daerah Labuan sendiri juga menggunakan rampus dengan

alat bantu pancing obor (penganak). Alat-alat tangkap ini tidak dikhususkan untuk menangkap ikan tembang melainkan ikan pelagis kecil dan terkadang ikan pelagis besar seperti tongkol juga ikut tertangkap. Ikan tembang juga bisa tertangkap dengan menggunakan dogol yang pada dasarnya untuk menangkap ikan-ikan demersal. Penangkapan ikan tembang dengan menggunakan alat tangkap rampus dan alat bantu penganak termasuk kedalam perikanan tradisional. Perikanan seperti ini dicirikan dengan sedikitnya modal yang digunakan, teknologi penangkapan yang sederhana, daerah penangkapan di sekitar pantai, dan trip operasinya bersifat harian. Dengan banyaknya upaya penangkapan ikan tembang tidak menutup

2

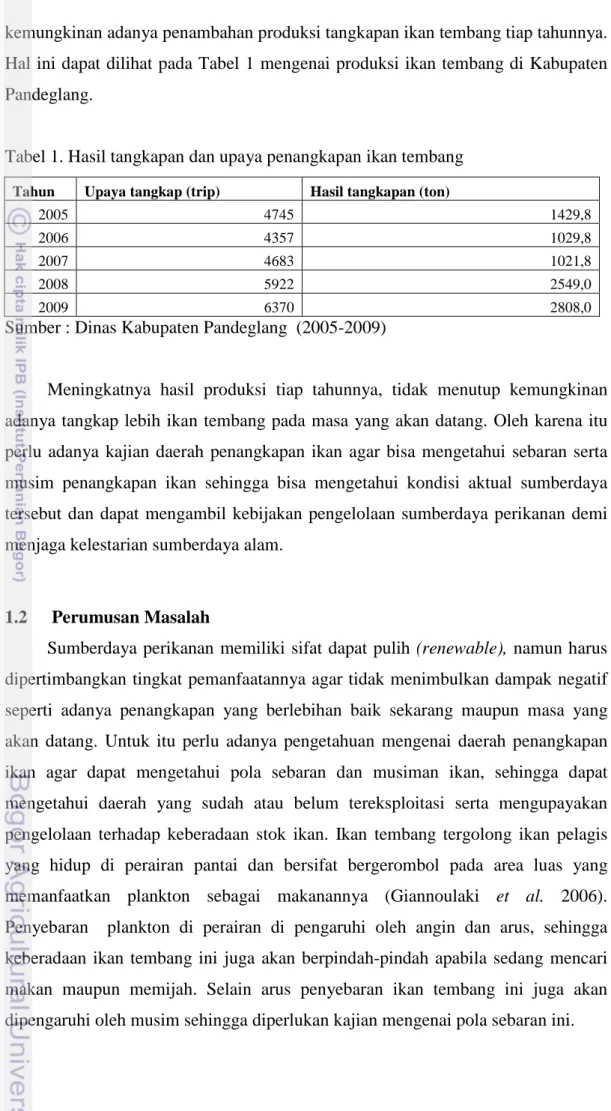

kemungkinan adanya penambahan produksi tangkapan ikan tembang tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 mengenai produksi ikan tembang di Kabupaten Pandeglang.

Tabel 1. Hasil tangkapan dan upaya penangkapan ikan tembang

Tahun Upaya tangkap (trip) Hasil tangkapan (ton)

2005 4745 1429,8

2006 4357 1029,8

2007 4683 1021,8

2008 5922 2549,0

2009 6370 2808,0

Sumber : Dinas Kabupaten Pandeglang (2005-2009)

Meningkatnya hasil produksi tiap tahunnya, tidak menutup kemungkinan adanya tangkap lebih ikan tembang pada masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu adanya kajian daerah penangkapan ikan agar bisa mengetahui sebaran serta musim penangkapan ikan sehingga bisa mengetahui kondisi aktual sumberdaya tersebut dan dapat mengambil kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan demi menjaga kelestarian sumberdaya alam.

1.2 Perumusan Masalah

Sumberdaya perikanan memiliki sifat dapat pulih (renewable), namun harus dipertimbangkan tingkat pemanfaatannya agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti adanya penangkapan yang berlebihan baik sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk itu perlu adanya pengetahuan mengenai daerah penangkapan ikan agar dapat mengetahui pola sebaran dan musiman ikan, sehingga dapat mengetahui daerah yang sudah atau belum tereksploitasi serta mengupayakan pengelolaan terhadap keberadaan stok ikan. Ikan tembang tergolong ikan pelagis yang hidup di perairan pantai dan bersifat bergerombol pada area luas yang memanfaatkan plankton sebagai makanannya (Giannoulaki et al. 2006). Penyebaran plankton di perairan di pengaruhi oleh angin dan arus, sehingga keberadaan ikan tembang ini juga akan berpindah-pindah apabila sedang mencari makan maupun memijah. Selain arus penyebaran ikan tembang ini juga akan dipengaruhi oleh musim sehingga diperlukan kajian mengenai pola sebaran ini.

Pada periode sebelumnya, kajian stok ikan lebih didasarkan pada pendekatan biologi dan belum ada dilakukan dengan pendekatan ekonomi (Maximum

Economic Yield, MEY) maka adanya estimasi potensi, sebaran, dan status

pemanfaatan mengenai suatu jenis usaha perikanan melalui suatu bentuk pendekatan bioekonomi yang memadukan antara aspek ekonomi yang mempengaruhi industri penangkapan dan faktor biologis yang menentukan produksi dan suplai ikan sangat diperlukan. Dengan mengetahui area penangkapan

(fishing ground) ikan tembang maka pola sebaran ikan tembang secara spasial

dapat diketahui dan kontrol terhadap sumberdaya pun akan lebih tepat dilakukan bila mengetahui bagaimana pola sebarannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji sebaran spasial dan musim tangkapan ikan tembang di Labuan Banten, mengestimasi hasil tangkap ikan dan nilai ekonominya, serta implikasinya bagi pengelolaan.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola sebaran dari ikan tembang di perairan Labuan, Banten serta sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya

perikanan agar dapat menjaga kelestarian sumberdaya ikan dengan

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sumberdaya Ikan Tembang 2.1.1 Klasifikasi dan deskripsi

Klasifikasi ikan Tembang (Gambar 1) menurut www.fishbase.org (2012) adalah sebagai berikut :

Filum : Chordata Kelas : Actinopterygii Ordo : Clupeiformes Famili : Cluipeidae Subfamili : Clupeinae Genus : Sardinella

Spesies : Sardinella fimbriata, Valenciennes (1847)

Nama inggris : Fringescale sardinella

Gambar 1 : Ikan Tembang (Sardinella fimbriata)

Ikan Tembang (Sardinella fimbriata) memiliki bentuk badan yang memanjang dan pipih. Lengkung kepala bagian atas sampai di atas mata agak hampir lurus dan setelah mata sampai awal dasar sirip punggung agak cembung. Tinggi badan lebih besar dari pada panjang kepala. Mata tertutup oleh kelopak mata. Awal dasar sirip punggung sebelum pertengahan badan. Dasar sirip dubur sama panjang dengan dasar sirip punggung. Kepala dan badan bagian atas hijau kebiruan, sedangkan bagian bawah putih keperakan. Sirip-sirip berwarna keputihan. Sirip punggung (dorsal) mempunyai 18 jari-jari lemah, sirip dada

(pectoral) mempunyai 15 jari-jari lemah, sirip dubur (anal) memiliki 18 jari-jari lemah dan sirip perut (ventral) memiliki 8 jari-jari lemah (Lelono et al., 1998 in Bintoro 2005)

Bentuk badan fusiform, pipih dengan sisik duri di bagian bawah badan, awal sirip punggung sebelum pertengahan badan dan berjari-jari lemah 17-20, dasar sirip dubur pendek dan jauh di belakang dasar sirip dorsal serta berjari-jari lemah 16-19, tapisan insang halus, berjumlah 60-80 pada busur insang pertama bagian bawah, pemakan plankton. Beberapa dari jenis Sardinella ada yang hampir menyerupai satu sama lainnya, tapi ada yang mempunyai beberapa perbedaan morfologis, yang menandakan bahwa ikan itu berbeda spesiesnya (Dwiponggo 1982).

2.1.2. Penyebaran dan tingkah laku ikan

Ikan tembang adalah ikan permukaan yang hidup di perairan pantai serta suka bergerombol pada area yang luas sehingga sering tertangkap bersama ikan lemuru sampai pada kedalaman sekitar 200 meter (Nybakken 1988). Ikan ini sering disalah artikan sebagai spesies lain yaitu S. gibossa dan S. albella karena bentuk nya yang sangat mirip. Ikan tembang biasanya hidup pada kisaran 0-30 m. Panjang tubuh ikan tembang mencapai 13 cm. Telur dan larva ikan tembang ditemukan di sekitar perairan mangrove atau bakau. Menurut Pradini (1998) in Rosita (2007) ikan tembang seperti ikan clupeid lainnya yang memanfaatkan plankton sebagai makanannya. Menurut Robiyanto (2006) makanan utama ikan tembang di ujung pangkah pada bulan Juli – Desember adalah Bacillariophieae, makanan pelengkap terdiri dari kelompok Crustacea, serta makanan tambahan berupa Cilliata dan Dinophyceae. Dari jenis tersebut maka ikan tembang tergolong omnivora cenderung herbivora.

Menurut Hanson in Pratiwi (1991) faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran suatu jenis ikan diantaranya adalah kompetisi antar spesies dan intra spesies, heterogenitas lingkungan fisik, reproduksi, ketersediaan makanan, arus air, dan angin. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bakun Md (1980); Laevastu & Hayes (1981) in Mandelssohn R & Curry P (1989). Ikan yang berada didaerah tropik akan melakukan ruaya dengan atau tanpa adanya persiapan. Seperti halnya pada saat mencari makan maka ikan akan beruaya dengan adanya persiapan, namun

6

apabila keadaan perairan disekitarnya berubah secara mendadak ( masuknya

pollutant ) maka tidak ada kesempatan bagi ikan untuk melakukan persiapan.

Demikian juga kalau di pantai yang terjadi angin ribut , maka ikan akan berenang ketengah untuk menghindarinya. Pergerakan ruaya ikan ke daerah pemijahan mengandung tujuan penyesuaian dan peyakinan tempat yang paling menguntungkan untuk perkembangan telur dan larva ikan. Ikan Sardinella aurita betina yang sudah dewasa ditemukan hampir setiap tahun di pantai Afrika Barat dari Mediterania ke Cape Frio. Pada saat pemijahan ikan Sardinella akan berada pada Continental Shelf , kemudian larva akan hanyut ke pantai yang lebih dangkal (Troadec & Garcia 1980 in Brainerd TR 1991).

Penyebaran ikan tembang meliputi perairan Indonesia sampai ke utara Taiwan, ke selatan sampai ke ujung utara Australia dan ke barat sampai Laut Merah. Penyebaran di Indonesia meliputi Laut Jawa, Sulawesi Selatan, Selat Malaka, dan Laut Arafura (www.kkp.go.id).

2.2. Alat Tangkap Ikan Tembang

Ikan tembang (S. fimbriata) termasuk ke dalam jenis ikan pelagis kecil yang ditangkap dengan berbagai macam alat tangkap seperti purse seine, gillnet, payang, bagan dan jaring insang hanyut. Menurut Aziz (1989) in Monintja et al. (1994), alat penangkap ikan yang termasuk selektif adalah gillnet, ukuran ikan yang tertangkap akan memiliki nilai maksimum pada beberapa ukuran ikan optimum dan menurun untuk ukuran yang lebih besar maupun lebih kecil dari ukuran tersebut. Selektivitas gillnet dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan cara membandingkan hasil tangkapannya terhadap alat penangkapan lain yang tidak selektif (trawl) yang sudah diketahui selektivitasnya. Cara kedua adalah dengan membandingkan hasil tangkapan dari dua atau lebih gillnet dengan ukuran mata jaring yang berbeda.

Rousenfell (1975) in Monintja et al. (1994), menyatakan gillnet tidak efektif dioperasikan apabila ikan dapat melihat jaring, sehingga sebagian besar gillnet dioperasikan pada malam hari, terutama jenis drift gillnet. Gillnet adalah jaring yang berbentuk empat persegi panjang, mempunyai ukuran mata jaring sama pada seluruh badan jaring, dimana lebar jaring lebih pendek dari panjangnya. Pemilihan

ukuran mata jaring merupakan faktor yang penting dalam pengoperasian gillnet karena besarnya ukuran mata jaring akan mempengaruhi ukuran ikan yang tertangkap secara terjerat. Terdapat kecenderungan bahwa ukuran mata jaring tertentu hanya menjerat ikan-ikan yang mempunyai kisaran ukuran fork length tertentu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa ukuran mata jaring 1,75 inch; 2,0 inch; dan 2,25 inch dengan panjang ikan tembang yang tertangkap adalah antara 9 cm hingga 14 cm (Monintja et al. 1994).

2.3. Pola Musim Penangkapan

Informasi yang tepat diperlukan untuk melakukan operasi penangkapan yang efisien seperti informasi mengenai musim penangkapan yang baik. Informasi mengenai pola musim penangkapan digunakan untuk menentukan waktu yang tepat dalam pelaksaan operasi penangkapan (Dajan 1984 in Bahdad 2006). Penggunaan pendekatan metode rata-rata bergerak (moving average) dapat dilakukan untuk perhitungan operasi penangkapan menggunakan data hasil penangkapan seperti hal nya data lainnya yang bersifat musiman. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan variasi musiman, residu, dan adakalanya sebagian dari variasi siklus agar diperoleh trend yang bercampur dengan siklus.

Variasi musim adalah fluktuasi-fluktuasi di sekitar trend yang berulang secara teratur tiap tahun, residu merupakan jenis fluktuasi yang disebabkan oleh faktor-faktor random. Trend (kecenderungan) menggambarkan gerakan deret berkala secara rata-rata dan variasi siklus adalah variasi deret berkala yang meliputi periode setahun lebih, dengan lama dan amplitudo siklus tidak pernah sama. Nilai

trend bercampur siklus ini akan digunakan sebagai pembagi deret berkala asal

untuk memperoleh data berkala yang bebas dari trend dan siklus. Variasi musim murni diperoleh dengan cara merata-ratakan deret berkala yang bebas dari trend dan siklus.

Metode rata-rata bergerak (moving average) memiliki keuntungan yaitu dapat mengisolasi fluktuasi musiman sehingga dapat menetukan saat yang tepat untuk melakukan operasi penangkapan dan kecenderungan yang biasa terdapat pada metode deret waktu dapat dihilangkan. Kerugian dari metode rata-rata bergerak

8

(moving average) adalah tidak dapat menghitung pola musim penangkapan sampai

tahun terakhir data (Bahdad 2006).

2.4. Tangkapan per Satuan Upaya

Tangkapan per satuan upaya (TPSU) merupakan jumlah atau bobot hasil tangkapan yang diperoleh dari satuan alat tangkap atau dalam waktu tertentu, yang merupakan indeks kelimpahan suatu stok ikan (UU No. 45 tahun 2009). TPSU dapat dipengaruhi oleh satuan waktu, besarnya stok, kegiatan penangkapan, dan kondisi lingkungan di daerah penangkapan ikan. Apabila satuan waktu yang digunakan adalah tahun, perubahan kondisi lingkungan perairan dalam satu tahun tertentu memiliki kecenderungan pola yang sama pada tahun-tahun berikutnya (DKP DKI Jakarta 2005 in Damayanti 2007).

2.5. Bioekonomi

Istilah bioekonomi diperkenalkan oleh seorang ekonom dari Kanada yaitu Scott Gordon. Gordon pertama kali menggunakan pendekatan ekonomi untuk menganalisa pengelolaan sumberdaya ikan yang optimal, dengan menggunakan basis biologi yang sebelumnya diperkenalkan oleh Schaefer seorang biolog sehingga kemudian dikenal dengan istilah pendekatan bioekonomi atau model Gordon Schaefer.

Model Gordon Schaefer ini dibangun dari model produksi surplus yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Graham (1935). Pada model produksi surplus pertumbuhan populasi ikan diasumsikan mengikuti fungsi pertumbuhan logistik dimana perubahan stok ikan tergantung dari pertumbuhan alamiah (r), stok ikan (x), dan daya dukung lingkungan (k).

Pendekatan bioekonomi Gordon Schaefer merupakan pendekatan sederhana dalam pengelolaan sumberdaya ikan yang bertujuan untuk melihat aspek ekonomi dengan kendala aspek biologi sumberdaya ikan, yaitu berapa tingkat input (jumlah kapal, GT, trip, dan sebagainya) yang harus dikendalikan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimum ( Fauzi 2010).

Didalam akses tidak terbatas, net benefit atau rente ekonomi perikanan adalah positif ketika tingkat upaya aktual kurang dari tingkat upaya open

access dan menjadi nol ketika biaya total sama dengan penerimaan total. Daerah

dibawah kurva penerimaan total dan diatas kurva biaya total menggambarkan rente ekonomi yang mana akan maksimal pada kondisi MEY dan berkaitan dengan tingkat upaya MEY, dimana perbedaan antara kurva penerimaan total dan biaya total paling besar. Posisi kurva biaya total adalah tergantung dari perubahan tingkat MEY dan open access ( Seijo et al. 1998 in

2.6. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Dalam Undang–undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan Hasanuddin 2005).

adalah semua upaya yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan secara optimal dan terus menerus.

Dwiponggo (1983) in Pranggono (2003) mengatakan bahwa tujuan pengelolaan sumberdaya perikanan dapat dicapai dengan beberapa cara, yaitu :

1. Pemeliharaan proses sumberdaya perikanan, dengan memelihara ekosistem

penunjang bagi kehidupan sumberdaya ikan.

2. Menjamin pemanfaatan berbagai jenis ekosistem secara berlanjut.

3. Menjaga keanekaragaman hayati (plasma nuftah) yang mempengaruhi

ciri-ciri, sifat dan bentuk kehidupan.

4. Mengembangkan perikanan dan teknologi yang mampu menumbuhkan

industri yang mengamankan sumberdaya secara bertanggung jawab.

Sutono (2003) menyebutkan beberapa pendekatan pengelolaan sumberdaya perikanan, yaitu :

1. Pendekatan dengan pengaturan musim penangkapan

Pendekatan pengelolaan sumberdaya perikanan dengan pengaturan musim penangkapan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada sumberdaya ikan untuk berkembang biak. Secara biologi ikan mempunyai siklus untuk memijah, bertelur, telur menjadi larva, ikan muda dan baru kemudian menjadi ikan dewasa. Bila salah satu dari siklus tersebut terpotong, misalnya karena penangkapan, maka sumberdaya ikan tidak dapat melangsungkan daur hidupnya. Hal ini dapat menyebabkan ancaman kepunahan sumberdaya ikan tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan musim penangkapan ikan.

10

Pengaturan musim penangkapan ikan dapat efektif pada negara – negara yang sistem hukumnya dilaksanakan dengan ketat. Bila penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan, maka pengaturan musim penangkapan ikan tidak dapat efektif, karena tentu terjadi banyak pelanggaran. Dalam pengaturan musim penangkapan ikan juga perlu diketahui terlebih dahulu sifat biologi dari sumberdaya ikan tersebut. Sifat biologi dimaksud meliputi siklus hidup, lokasi dan waktu terdapatnya, serta bagaimana reproduksinya. Pengaturan musim penangkapan dapat dilaksanakan secara efektif bila telah diketahui antara musim ikan dan bukan musim ikan dari jenis sumberdaya ikan tersebut. Selain itu juga perlu diketahui musim ikan dari jenis ikan yang lain, sehingga dapat menjadi alternatif bagi nelayan dalam menangkap ikan. Misalnya, bila terhadap suatu jenis ikan dilarang untuk ditangkap pada waktu tertentu, maka nelayan dapat menangkap jenis lain pada waktu yang sama.

2. Pendekatan dengan penutupan daerah penangkapan

Penutupan daerah penangkapan dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada sumberdaya ikan yang mendekati kepunahan untuk berkembang kembali sehingga stoknya dapat bertambah. Guna menentukan suatu daerah penangkapan ditetapkan untuk ditutup, maka perlu dilakukan penelitian tentang stok sumberdaya ikan yang ada pada daerah tersebut, dimana dan kapan terdapatnya, serta karakteristik lokasi yang akan dilakukan penutupan daerah penangkapan.

Penutupan daerah penangkapan juga dapat dilakukan terhadap daerah–daerah yang merupakan habitat vital, seperti daerah hutan bakau dan daerah terumbu karang. Seperti diketahui bahwa daerah vital tersebut merupakan daerah berpijah (spawning ground) dan daerah asuhan (nursery ground). Penutupan daerah penangkapan untuk daerah vital dimaksudkan agar telur–telur ikan, larva dan ikan yang masih kecil dapat tumbuh menjadi ikan dewasa. Untuk mendukung kebijakan penutupan daerah penangkapan, diperlukan pengawasan yang ketat oleh pihak aparat. Demikian pula halnya dengan peraturan yang ada, perlu ditetapkan peraturan yang bersifat represif. Upaya ini dilakukan demi menjaga kelestarian sumberdaya ikan jenis tertentu yang mengalami ancaman kepunahan.

3. Pendekatan dengan selektifitas alat tangkap

Kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan dengan pendekatan selektifitas alat tangkap bertujuan untuk mencapai atau mempertahankan struktur umur atau

struktur ukuran ikan dalam suatu stok pada suatu daerah. Selektifitas alat tangkap dilakukan untuk menyeleksi ikan yang akan ditangkap. Dengan demikian hanya ikan–ikan yang telah mencapai ukuran tertentu saja yang ditangkap. Sementara ikan–ikan yang lebih kecil tidak tertangkap, sehingga dapat memberi kesempatan bagi ikan–ikan kecil untuk tumbuh menjadi besar. Contoh penerapan pengelolaan sumberdaya ikan dengan pendekatan selektifitas alat tangkap ialah :

a. Penentuan ukuran minimum mata jaring (mesh size) pada alat tangkap

gill net, purse seine dan alat tangkap tarik, misalnya payang, pukat dan

sebagainya.

b. Penentuan ukuran mata pancing pada longline. c. Penentuan lebar bukaan pada alat tangkap perangkap

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan dengan selektifitas alat tangkap ini, peran nelayan sangat penting. Pengetahuan dan kesadaran nelayan akan pentingnya pelestarian sumberdaya ikan merupakan faktor utama keberhasilan kebijakan pengelolaan ini. Kendala pelaksanaan kebijakan dengan selektifitas alat tangkap yaitu diperlukan biaya yang tinggi untuk memodifikasi alat tangkap yang sudah ada. Sehingga peran nelayan untuk memodifikasi alat tangkapnya sangat diharapkan sesuai dengan keadaan lokasi penangkapannya.

4. Pendekatan dengan pelarangan alat tangkap

Pengelolaan sumberdaya ikan dengan pendekatan pelarangan alat tangkap didasarkan pada adanya penggunaan bahan atau alat berbahaya dalam menangkap ikan baik bagi ekosistem perairan maupun berbahaya bagi yang menggunakan, misalnya penggunaan racun ikan dan bahan peledak (bom ikan). Tujuan dari pelarangan penggunaan alat atau bahan berbahaya ini adalah melindungi sumberdaya ikan dan ekosistem yang ada yang bermanfaat bagi kehidupan biota air. Sebagai contoh penggunaan racun ikan, selain menyebabkan kematian ikan sasaran, juga menyebabkan kematian pada ikan–ikan yang masih kecil dan telur ikan. Penggunaan bahan peledak dapat menyebabkan kerusakan habitat ikan dan kematian biota air lainnya yang bukan merupakan sasaran penangkapan.

Seringkali pelanggaran terhadap peraturan pelarangan penggunaan alat atau bahan berbahaya ini tidak ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan pelaksanaan peraturan pelanggaran penggunaan alat atau bahan berbahaya ini tidak efektif. Oleh karena itu efektifitas pengelolaan sumberdaya

12

perikanan dengan pendekatan pelarangan alat tangkap ini sangat tergantung pada penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan dengan pendekatan pelarangan alat tangkap ini, kepedulian nelayan dan masyarakat pesisir menjadi faktor yang sangat penting. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaannya sangat membantu aparat untuk menindak secara tegas pelanggaran yang terjadi.

5. Pendekatan dengan kuota penangkapan

Pengelolaan sumberdaya perikanan dengan pendekatan kuota penangkapan adalah upaya pembatasan jumlah ikan yang boleh ditangkap (Total Allowable

Catch = TAC). Kuota penangkapan diberikan oleh Pemerintah kepada industri atau

perusahaan penangkapan ikan yang melakukan penangkapan pada suatu perairan di wilayah negara Indonesia.Untuk menjaga kelestarian sumberdaya suatu jenis ikan, maka nilai TAC harus di bawah Maximum Sustainable Yield (MSY)–nya. Sehingga sebelum nilai TAC ditentukan, perlu diketahui terlebih dahulu nilai MSY – nya.

Implementasi dari kuota penangkapan dengan TAC ialah, (1) penentuan TAC secara keseluruhan pada skala nasional atas suatu jenis ikan di perairan tertentu, kemudian diumumkan kepada semua nelayan sampai secara total mencapai TAC yang ditentukan, bila telah tercapai TAC, maka aktifitas penangkapan terhadap jenis ikan tersebut dihentikan dengan kesepakatan bersama; (2) membagi TAC kepada semua nelayan dengan keberpihakan kepada nelayan atas dasar keadilan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial akibat perbedaan pendapatan nelayan; (3) dengan membatasi atau mengurangi efisiensi penangkapan ikan sehingga TAC tidak terlampaui.

6. Pendekatan dengan pengendalian upaya penangkapan

Pengelolaan sumberdaya perikanan dengan pendekatan pengendalian upaya penangkapan didasarkan pada hasil tangkapan maksimum agar dapat menjamin kelestarian sumberdaya ikan tersebut. Pengendalian upaya penangkapan dapat dilakukan dengan membatasi jumlah alat tangkap, jumlah armada, maupun jumlah trip penangkapan. Untuk menentukan batas upaya penangkapan diperlukan data

time series yang akurat tentang jumlah hasil tangkapan suatu jenis ikan dan jumlah

upaya penangkapannya di suatu daerah penangkapan. Mekanisme pengendalian upaya penangkapan yang paling efektif adalah dengan membatasi izin usaha penangkapan ikan pada suatu daerah penangkapan.

Pengelolaan perikanan harus dilakukan dengan baik, dengan salah satu upaya dalam suatu pengelolaan adalah monitoring sehingga kondisi sumberdaya dapat terus terpantau dengan baik. Tujuan pengelolaan sumberdaya perikananan adalah tercapainya kesejahteraan para nelayan, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penghasil devisa, dan mengetahui porsi optimum pemanfaatan oleh armada penangkapan ikan serta menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan tangkapan maksimum lestari.

Menurut Widodo & Suadi (2006) secara umum tujuan pengelolaan perikanan dapat dibagi menjadi 4 kelompok yaitu biologi, ekologi, ekonomi, dan sosial dimana tujuan sosial mencakup tujuan politik dan budaya. Beberapa contoh yang termasuk dalam setiap kelompok tujuan meliputi :

• Menjaga spesies target berada ditingkat atau diatas tingkat yang diperlukan untuk menjamin produktivitas yang berkelanjutan.

• Meminimalkan berbagai dampak penangkapan atas lingkungan fisik dan non target (by catch)

• Mamaksimalkan pendapatan bersih bagi nelayan yang terlibat dalam perikanan (tujuan ekonomi)

• Memaksimumkan kesempatan kerja bagi mereka yang tergantung pada perikanan bagi kelangsunga hidup mereka (tujuan sosial)

Widodo & Suadi (2006) juga menyatakan bahwa pengelolaan perikanan dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

1) Pengaturan ukuran mata jaring

2) Pengaturan batas ukuran ikan yang boleh ditangkap, didaratkan atau dipasarkan

3) Kontrol terhadap musim penangkapan ikan 4) Kontrol terhadap daerah penangkapan ikan

5) Pengaturan terhadap alat tangkap serta kelengkapannya 6) Perbaikan dan peningkatan sumberdaya hayati

7) Pengaturan hasil tangkapan total per jenis, kelompok jenis, atau bila memungkinkan per lokasi atau wilayah

8) Setiap tindakan langsung yang berhubungan dengan konservasi semua jenis ikan dan sumberdaya hayati lainnya dalam wilayah tertentu.

3.

METODOLOGI

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

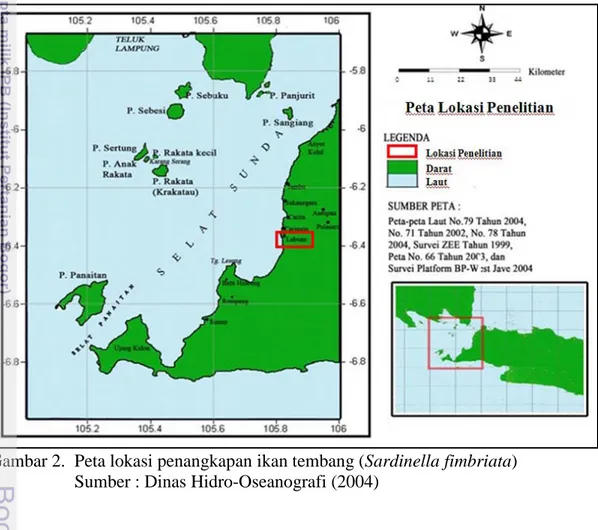

Penelitian ini dilakukan selama delapan bulan dari bulan Maret 2011 hingga Oktober 2011 dengan mengikuti penelitian bagian Manajemen Sumberdaya Perikanan (MSPi). Pengambilan contoh dilakukan dengan interval 1 bulan di PPP

Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten (Gambar 2).

Gambar 2. Peta lokasi penangkapan ikan tembang (Sardinella fimbriata) Sumber : Dinas Hidro-Oseanografi (2004)

3.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kuisioner, peta, alat dokumentasi, dan ikan tembang. Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data panjang total ikan tembang, produksi, biaya per trip, harga ikan, biaya operasional per trip,

dan daerah penangkapan. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi produksi hasil tangkapan dan data upaya penangkapan ikan (trip) selama 8 tahun.

3.3. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer diperoleh dari pengambilan contoh ikan yang dilakukan secara acak terhadap ikan tembang yang hanya tertangkap di perairan Selat Sunda dan didaratkan di PPP Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pengambilan ikan contoh dilakukan selama delapan bulan dengan interval waktu pengambilan satu bulan sekali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran panjang total ikan dan penentuan tingkat kematangan gonad ikan berdasarkan penelitian terdahulu mengenai reproduksi ikan tembang yang nantinya akan diplotkan dalam bentuk matriks yang ditemukan ditiap bulan pengamatan.

Pengambilan ikan contoh dilakukan dengan metode Penarikan Contoh Acak Berlapis (PCAB). Pada masing-masing gundukan ikan tembang dipilih secara acak sebanyak kurang lebih 100 ekor, dimana ikan contoh yang diambil proporsional terhadap masing-masing kelas ukuran panjang. Pengumpulan data dan informasi lain yang terkait dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada para nelayan yang menangkap ikan tembang (purposive sampling) dan pejabat pemerintah setempat dengan menggunakan kuisioner (Lampiran 1). Wawancara kepada nelayan dilakukan setiap 1 kali dalam 1 bulan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah dan jenis tangkapan nelayan per trip dalam kurun waktu tertentu, rata-rata biaya operasional penangkapan per trip, jumlah trip selama 1 tahun, serta musim dan daerah penangkapan ikan tembang. Selain itu pengambilan data primer ini juga bertujuan untuk mengetahui daerah penangkapan ikan tembang serta frekuensi penangkapan dalam beberapa kurun waktu tertentu yang nantinya digunakan dalam analisis pola sebaran spasial dari ikan tembang.

Data sekunder diperoleh dari Unit Pelaksanaan Teknis di PPP Labuan. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah produksi dan upaya penangkapan ikan tembang. Dari data produksi dan upaya ini akan dianalisa tangkapan per satuan upaya (TPSU) atau CPUE, dimana hasil analisis ini akan digunakan dalam

16

penentuan pola musim penangkapan ikan serta bioekonominya sehingga dapat menentukan strategi pengelolaan perikanan untuk kedepannya.

3.4. Analisis Data

3.4.1. Tangkapan per satuan upaya

Data tangkapan dan upaya ikan Tembang dapat dikaji dengan menghitung nilai hasil tangkapan per upaya penangkapan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

TPSU adalah jumlah tangkapan per satuan upaya, T adalah jumlah tangkapan tahunan ikan Tembang (ton) dan U adalah jumlah upaya tahunan ikan Tembang. Selanjutnya TPSU ini disajikan dalam satuan kg, sedangkan data upaya penangkapan (effort) yaitu alat tangkap purse seine, dan gillnet yang disajikan dalam satuan trip.

3.4.2. Analisis pola sebaran penangkapan ikan

Analisis pola sebaran penangkapan ikan tembang dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Analisis pola sebaran penangkapan ikan digunakan untuk mengetahui informasi mengenai daerah penangkapan ikan serta musim penangkapan ikan melalui hasil wawancara dengan nelayan setempat. Data yang diperlukan dalam menganalisis pola sebaran ini seperti arah atau posisi nelayan saat menangkapa ikan dan frekuensi trip nelayan saat berada di daerah penangkapan yang sama. Dari hasil yang diperoleh kemudian dilakukan pemetaan sehingga dapat dilihat daerah penangkapan ikan tembang yang bagus bagi kesejahteraan nelayan serta pola sebaran dari ikan tembang itu sendiri.

2. Matriks sebaran spasial dan temporal ikan

Analisis pola sebaran penangkapan ikan selanjutnya dianalisis berdasarkan matriks sebaran sapsial dan temporal ikan tembang. Informasi yang digunakan dalam matriks ini diantaranya daerah atau lokasi penangkapan ikan tembang, selang kelas panjang ikan, dan tingkat kematangan gonad ikan selama penelitian.

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan menentukan selang kelas panjang ikan tembang jantan dan ikan tembang betina yang didapat dari pengukuran panjang total ikan contoh yang diplotkan berdasarkan bulan penelitian.

Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui informasi mengenai tingkat kematangan gonad (TKG) ikan yang tertangkap selama bulan penelitian. Informasi ini dapat menentukan sebaran dan waktu pemijahan ikan tembang yang dilihat berdasarkan persentase TKG 3 dan 4 tertinggi selama bulan penelitian. Dari penentuan selang kelas panjang dan TKG ikan juga dapat menentukan kapan ukuran ikan tembang mencapai matang gonad pertama kali. Hasil matriks sebaran ini dapat memberikan solusi mengenai upaya pengelolaan perikanan tembang di wilayah Selat Sunda, khususnya PPP Labuan, Banten untuk masa yang akan datang.

3.4.3. Analisis pola musim penangkapan ikan

Pola musim penangkapan dianalisis dengan menggunakan metode rata-rata bergerak (moving average) seperti yang dekemukakan oleh Dajan (1986) in Taeran (2007) dengan langkah sebagai berikut :

a) Menyusun deret TPSUi bulan Januari 2008 hingga Desember 2011

Keterangan :

i : 1, 2, 3, ... , 108 ni : TPSU urutan ke-i

b) Menyusun rata-rata bergerak TPSU selama 12 bulan (RG)

Keterangan :

Rgi : Rata-rata bergerak 12 bulan urutan ke-i TPSUi : CPUE urutan ke-i

i : 1, 2, 3, ... , 108 i : 7, 8, 9, ... , 103

c) Menyusun rata-rata bergerak TPSU terpusat (RGP)

18

Keterangan :

Rbi : Rasio rata-rata bulan ke-i TPSUi : CPUE urutan ke-i

i : 1, 2, 3, ... , 103

e) Menyusun nilai rata-rata dalam suatu matriks berukuran i x j yang disusun

untuk setiap bulannya, dimulai dari bulan Juli. Kemudian menghitung nilai total rasio rata-rata tiap bulan, menghitung total rasio rata-rata secara keseluruhan, dan menghitung indeks musim penangkapan.

1) Rasio rata-rata untuk bulan ke-i (RRBi)

Keterangan :

RRBi : Rata-rata RBij untuk bulan ke-i

RBij : Rasio rata-rata bulanan dalam matriks ukuran i x j i : 1, 2, 3, ... , 12

j : 1, 2, 3, ... , n

2) Jumlah rasio rata-rata bulanan (JRRB)

Keterangan :

JRRBi : Jumlah rasio rata-rata bulan

RRBi : Rata-rata RBij untuk bulan ke-i (i : 1, 2, 3, ... , 12) 3) Menghitung faktor koreksi :

Keterangan :

FK : Nilai faktor koreksi

JRRB : Jumlah rasio rata-rata bulanan 4) Indeks musim penangkapan

Keterangan :

IMPi : Indeks musim penangkapan bulan ke-i

RBBi : Rasio rata-rata untuk bulanan ke-i (i : 1, 2, 3, ... , 12) Kriteria Indeks Musim Penangkapan (IMP) :

IMP < 50 % : Musim paceklik

IMP 50%<IMP<100% : Bukan musim penangkapan

3.4.4. Model bioekonomi perikanan

Model bioekonomi merupakan salah satu cara pendekatan yang paling mudah

dan sederhana untuk mengetahui MSY, , , MEY dan open access.

Pendekatan analisis bioekonomi dalam penelitian ini menggunakan model Walters-Hilbron. Model Walters-Hilbron dikenal sebagai suatu model yang berbeda dari model Schaefer. Perbedaan antara model Walters-Hilbron dengan model Schaefer adalah model Walters-Hilbron dapat memberikan dugaan masing-masing untuk parameter fungsi produksi surplus r, q, dan K dari tiga koefisien regresi (Walters dan Hilbron 1992 in Tinungki 2005). Walters-Hilbron menggambarkan persamaannya sebagai berikut :

... (1) Prosedur model Walters-Hilbron adalah sebagai berikut :

, jika ... (2) maka diperoleh :

yang menyatakan CPUE atau tangkapan per satuan upaya

Persamaan dasar model surplus produksi dapat diformulasikan kembali sebagai berkut :

... (3) Penyusunan kembali persamaan diatas dengan memindahkan kesisi kiri dan mengalikan persamaan dengan sehingga diperoleh persamaan model Walters-Hilbron sebagai berikut :

... (4) Persamaan diatas digunakan dalam regresi linear dalam peubah tidak bebas

yang merupakan laju perubahan biomassa dan peubah bebas merupakan dan

(Walters dan Hilbron 1992 in Tinungki 2005). Secara umum bentuk persamaan regresi diatas dapat dituliskan sebagai berikut :

... (5)

dimana , , , , , ,

merupakan error dari persamaan regresi. Error ini diasumsikan mempunyai rataan nol dan ragam yang konstan, sehingga regresi OLS dapat digunakan (Fauzi 1998 in Tinungki 2005).

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.1.1. Kondisi umum perairan Selat Sunda

Perairan Selat Sunda terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sehingga perairan ini merupakan pertemuan antara perairan Samudera Hindia dan Laut Jawa. Selat Sunda dipengaruhi oleh angin musim tenggara dan musim barat laut. Angin musim tenggara terjadi pada bulan April - September, sedangkan untuk musim barat laut terjadi pada bulan Oktober - Maret. Bulan April - Mei angin yang bertiup berkecepatan 2-8 m/detik dari arah utara dan timur. Sedangkan untuk angin yang bertiup dari barat daya cenderung ke barat pada bulan Desember, ke arah barat pada bulan Januari, dan angin dari arah barat laut cenderung ke barat pada bulan Januari dengan kecepatan bervariasi antara 5-10 m/detik (Birowo 1983 in Amri 2002).

Selama musim barat umumnya gelombang cukup besar yaitu sekitar 0,5 m sampai 1,5 m bahkan bisa mencapai 1,5-2 m pada bulan Desember dan Januari. Sedangkan untuk musim timur ketinggian gelombang biasanya antara 0,5-1 m, dan bisa kurang dari 0,5 m pada bulan April, Mei, dan Juni. Di Selat Sunda pergerakan massa airnya merupakan kombinasi pasang surut dan arus musiman. Pada waktu-waktu tertentu arus perairan akan terasa kuat, akan tetapi sirkulasi air antara Laut

Jawa dan Samudera Hindia lemah (0,5 x 106 m3/detik). Sepanjang tahun arah

alirannya ke barat daya (S. Hindia), dan pada bulan November arahnya kadang berubah ke timur laut (Wyrtki 1961 in Amri 2002).

Rata-rata suhu permukaan air laut Selat Sunda yaitu 29,32 0C pada bulan

Mei, 30,01 0C pada bulan Juni, 29,19 0C pada bulan Juli, dan 27,28 0C pada bulan Agustus (Amri 2002). Menurut Birowo & Uktolseja (1981) in Amri (2002), suhu permukaan laut perairan Selat Sunda akan relatif tinggi pada musim peralihan dan akan lebih rendah pada musim barat dan timur. Rendahnya suhu di musim timur karena tingginya evaporasi, angin yang kuat, dan kelembapan udara yang rendah sehingga energi evaporasi lebih tinggi dari pada radiasi matahari yang diterima. Hal inilah yang menyebabkan pendinginan permukaan laut. Rendahnya suhu dimusim barat disebabkan karena masukan air hujan dan masukan massa air tawar dari timur laut yang dingin (Birowo & Uktolseja 1981 in Amri 2002).

4.1.2. Kondisi umum Labuan

Labuan terletak di wilayah Kabupaten Pandeglang yang berada pada bagian Barat Daya Provinsi Banten. secara geografis Kabupaten Pandeglang terletak antara 60 21’ – 70 10’ LS dan 1040 48’ – 1060 11’ BT dengan batas administrasinya sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Serang, sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Lebak, sebelah Selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah Barat dengan Selat Sunda. Perairan pesisir Pandeglang mempunyai iklim yang lebih dingin dibandingkan dengan daratannya. Rata-rata curah hujan dikawasan ini 3250 mm/tahun. Kisaran suhu diperairan ini antara 250 C – 300 C dengan kelembapan mencapai 80%-90%. Curah hujan terbesar akan terjadi pada bulan Desember dan Januari yang seringkali disertai dengan badai dan angin kencang.

Angin Musim Barat Laut terjadi selama bulan Desember – Februari dan Angin Musim Tenggara terjadi antara bulan Juni – Agustus. Sedangkan pada bulan Maret - Mei menampilkan periode transisi dari angin Musim Barat Laut ke Tenggara, dan bulan September – November adalah peralihan antara musim tenggara ke angin musim barat laut. Selama peralihan ini angin bertiup kencang kearah timur yang menyebabkan hujan besar. Sifat pasang surut di perairan pandeglang adalah mixed semi diurnal (campuran kearah ganda), yaitu mengalami dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari. Berdasarkan data kedalaman survei lapang dan informasi data kedalaman perairan dari peta (LPI) daerah Labuan (Amri 2002), diperoleh informasi bahwa kedalaman perairan Labuan berkisar antara 0-70 m.

4.1.3. Kondisi perikanan tembang di PPP Labuan Banten

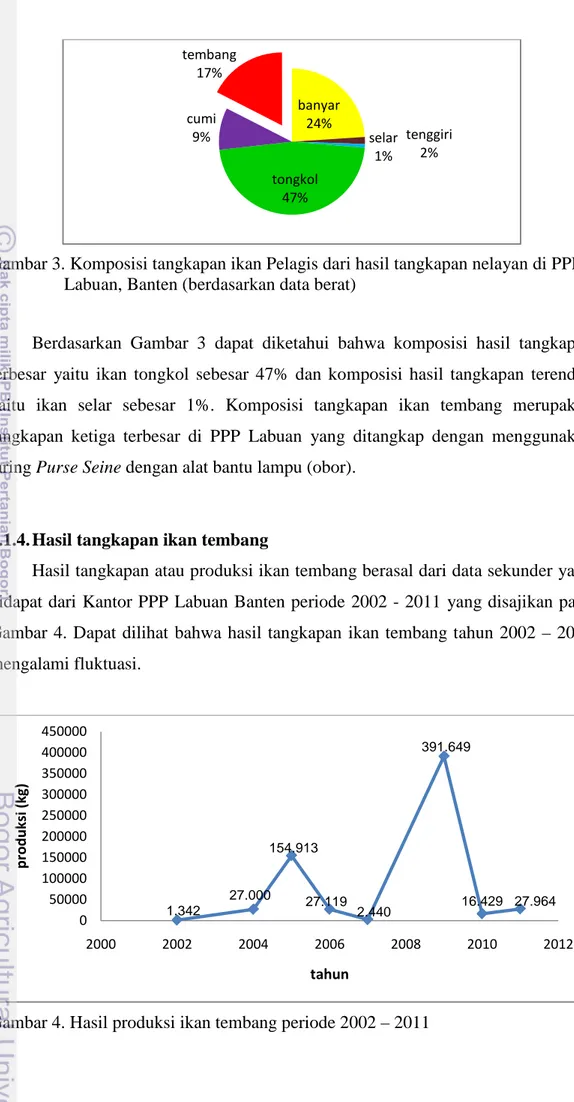

Hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan pada umumnya didominasi oleh sumberdaya ikan pelagis dengan hasil tangkapan utamanya yaitu ikan tongkol, banyar, tembang, selar, tenggiri, dan cumi. Komposisi hasil tangkapan ikan di PPP Labuan pada tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 3.

22

Gambar 3. Komposisi tangkapan ikan Pelagis dari hasil tangkapan nelayan di PPP Labuan, Banten (berdasarkan data berat)

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa komposisi hasil tangkapan terbesar yaitu ikan tongkol sebesar 47% dan komposisi hasil tangkapan terendah yaitu ikan selar sebesar 1%. Komposisi tangkapan ikan tembang merupakan tangkapan ketiga terbesar di PPP Labuan yang ditangkap dengan menggunakan jaring Purse Seine dengan alat bantu lampu (obor).

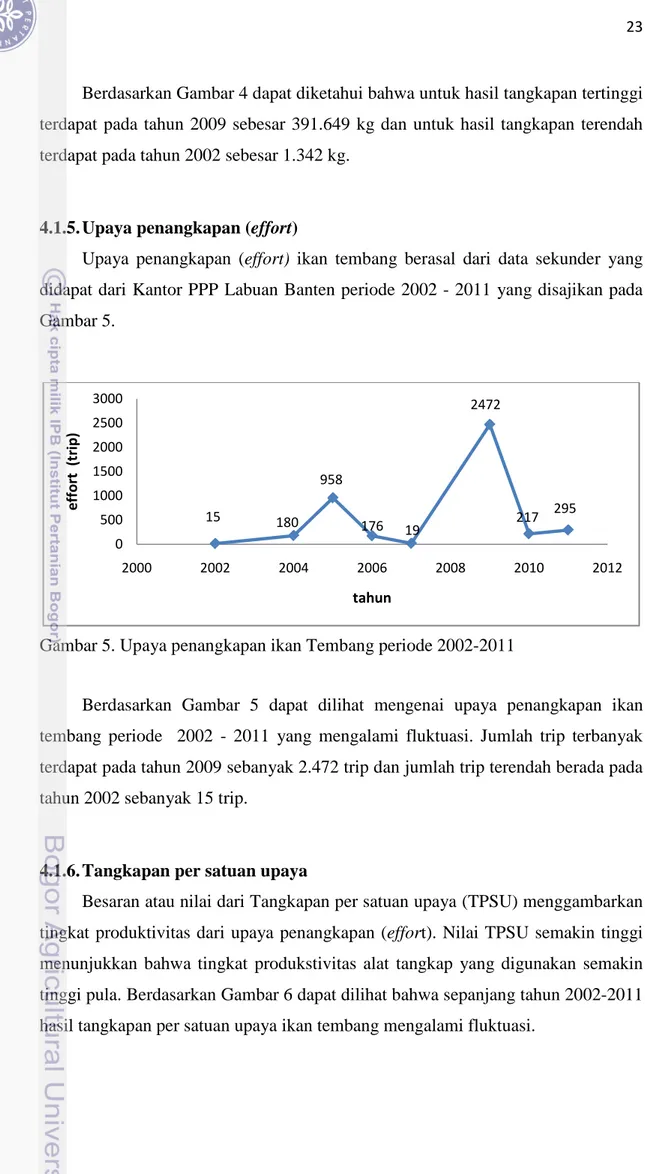

4.1.4. Hasil tangkapan ikan tembang

Hasil tangkapan atau produksi ikan tembang berasal dari data sekunder yang didapat dari Kantor PPP Labuan Banten periode 2002 - 2011 yang disajikan pada Gambar 4. Dapat dilihat bahwa hasil tangkapan ikan tembang tahun 2002 – 2011 mengalami fluktuasi.

Gambar 4. Hasil produksi ikan tembang periode 2002 – 2011 banyar 24% tenggiri 2% selar 1% tongkol 47% cumi 9% tembang 17% 1.342 27.000 154.913 27.119 2.440 391.649 16.429 27.964 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 pro duks i ( kg ) tahun

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa untuk hasil tangkapan tertinggi terdapat pada tahun 2009 sebesar 391.649 kg dan untuk hasil tangkapan terendah terdapat pada tahun 2002 sebesar 1.342 kg.

4.1.5. Upaya penangkapan (effort)

Upaya penangkapan (effort) ikan tembang berasal dari data sekunder yang didapat dari Kantor PPP Labuan Banten periode 2002 - 2011 yang disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Upaya penangkapan ikan Tembang periode 2002-2011

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat mengenai upaya penangkapan ikan tembang periode 2002 - 2011 yang mengalami fluktuasi. Jumlah trip terbanyak terdapat pada tahun 2009 sebanyak 2.472 trip dan jumlah trip terendah berada pada tahun 2002 sebanyak 15 trip.

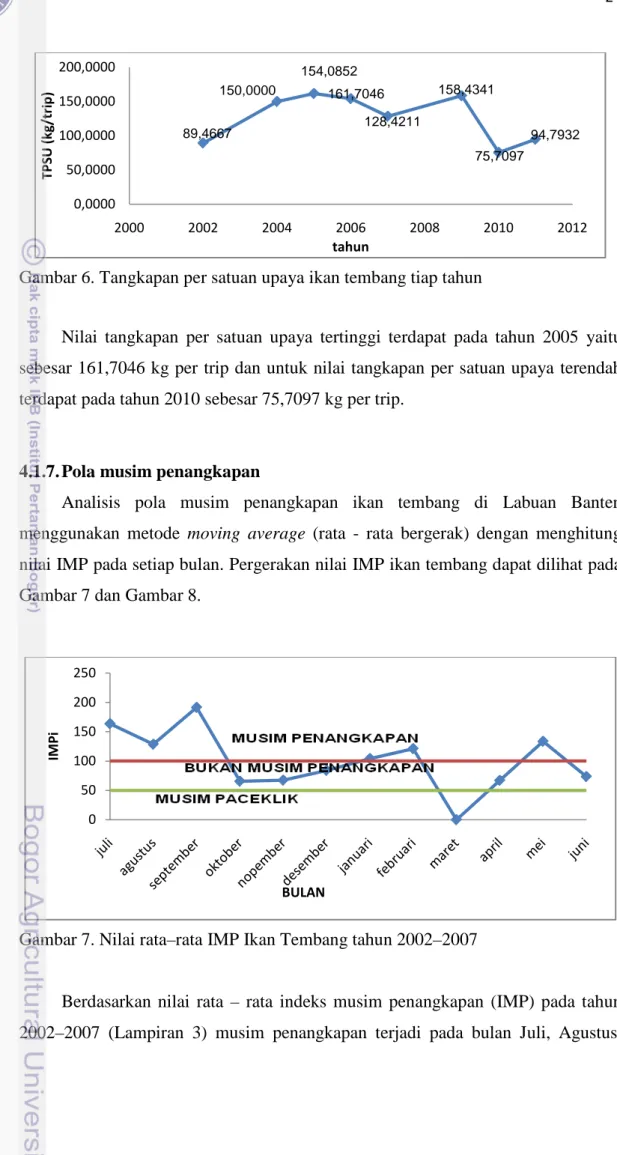

4.1.6. Tangkapan per satuan upaya

Besaran atau nilai dari Tangkapan per satuan upaya (TPSU) menggambarkan tingkat produktivitas dari upaya penangkapan (effort). Nilai TPSU semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat produkstivitas alat tangkap yang digunakan semakin tinggi pula. Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2002-2011 hasil tangkapan per satuan upaya ikan tembang mengalami fluktuasi.

15 180 958 176 19 2472 217 295 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 ef fo rt ( tri p) tahun

24

Gambar 6. Tangkapan per satuan upaya ikan tembang tiap tahun

Nilai tangkapan per satuan upaya tertinggi terdapat pada tahun 2005 yaitu sebesar 161,7046 kg per trip dan untuk nilai tangkapan per satuan upaya terendah terdapat pada tahun 2010 sebesar 75,7097 kg per trip.

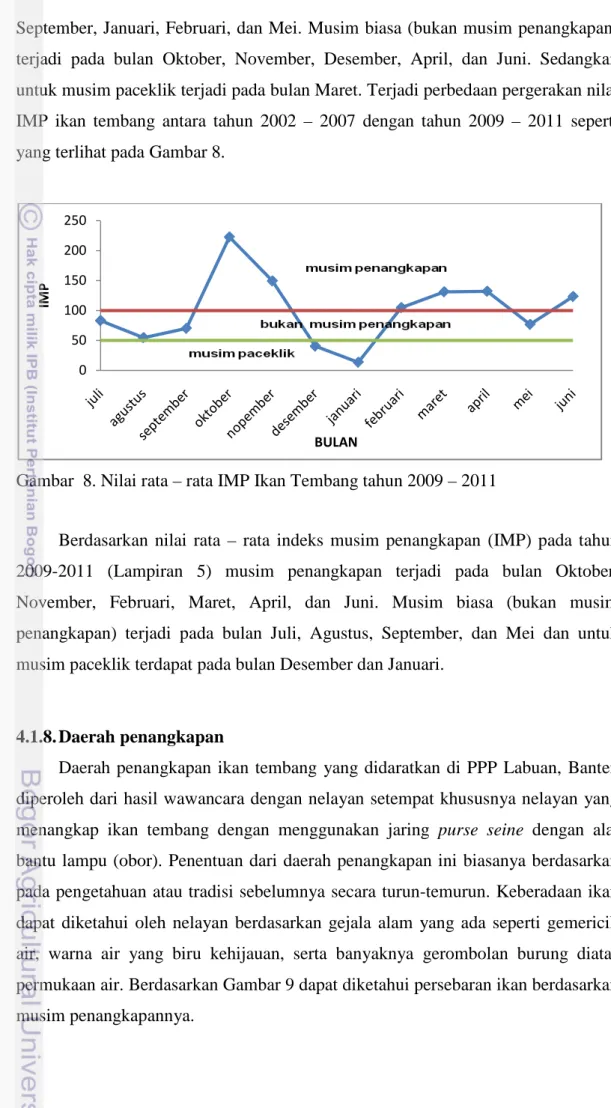

4.1.7. Pola musim penangkapan

Analisis pola musim penangkapan ikan tembang di Labuan Banten menggunakan metode moving average (rata - rata bergerak) dengan menghitung nilai IMP pada setiap bulan. Pergerakan nilai IMP ikan tembang dapat dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8.

Gambar 7. Nilai rata–rata IMP Ikan Tembang tahun 2002–2007

Berdasarkan nilai rata – rata indeks musim penangkapan (IMP) pada tahun 2002–2007 (Lampiran 3) musim penangkapan terjadi pada bulan Juli, Agustus,

89,4667 150,0000 161,7046 154,0852 128,4211 158,4341 75,7097 94,7932 0,0000 50,0000 100,0000 150,0000 200,0000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 TPS U ( kg /t ri p) tahun 0 50 100 150 200 250 IM Pi BULAN

September, Januari, Februari, dan Mei. Musim biasa (bukan musim penangkapan) terjadi pada bulan Oktober, November, Desember, April, dan Juni. Sedangkan untuk musim paceklik terjadi pada bulan Maret. Terjadi perbedaan pergerakan nilai IMP ikan tembang antara tahun 2002 – 2007 dengan tahun 2009 – 2011 seperti yang terlihat pada Gambar 8.

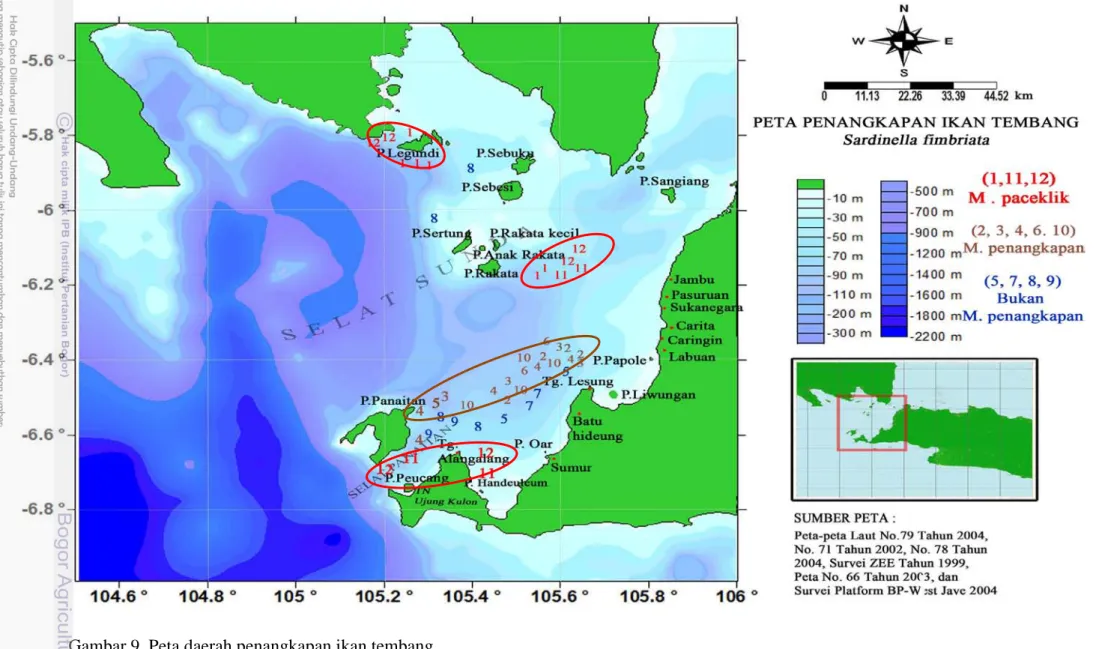

Gambar 8. Nilai rata – rata IMP Ikan Tembang tahun 2009 – 2011

Berdasarkan nilai rata – rata indeks musim penangkapan (IMP) pada tahun 2009-2011 (Lampiran 5) musim penangkapan terjadi pada bulan Oktober, November, Februari, Maret, April, dan Juni. Musim biasa (bukan musim penangkapan) terjadi pada bulan Juli, Agustus, September, dan Mei dan untuk musim paceklik terdapat pada bulan Desember dan Januari.

4.1.8. Daerah penangkapan

Daerah penangkapan ikan tembang yang didaratkan di PPP Labuan, Banten diperoleh dari hasil wawancara dengan nelayan setempat khususnya nelayan yang menangkap ikan tembang dengan menggunakan jaring purse seine dengan alat bantu lampu (obor). Penentuan dari daerah penangkapan ini biasanya berdasarkan pada pengetahuan atau tradisi sebelumnya secara turun-temurun. Keberadaan ikan dapat diketahui oleh nelayan berdasarkan gejala alam yang ada seperti gemericik air, warna air yang biru kehijauan, serta banyaknya gerombolan burung diatas permukaan air. Berdasarkan Gambar 9 dapat diketahui persebaran ikan berdasarkan musim penangkapannya. 0 50 100 150 200 250 IM P BULAN

26

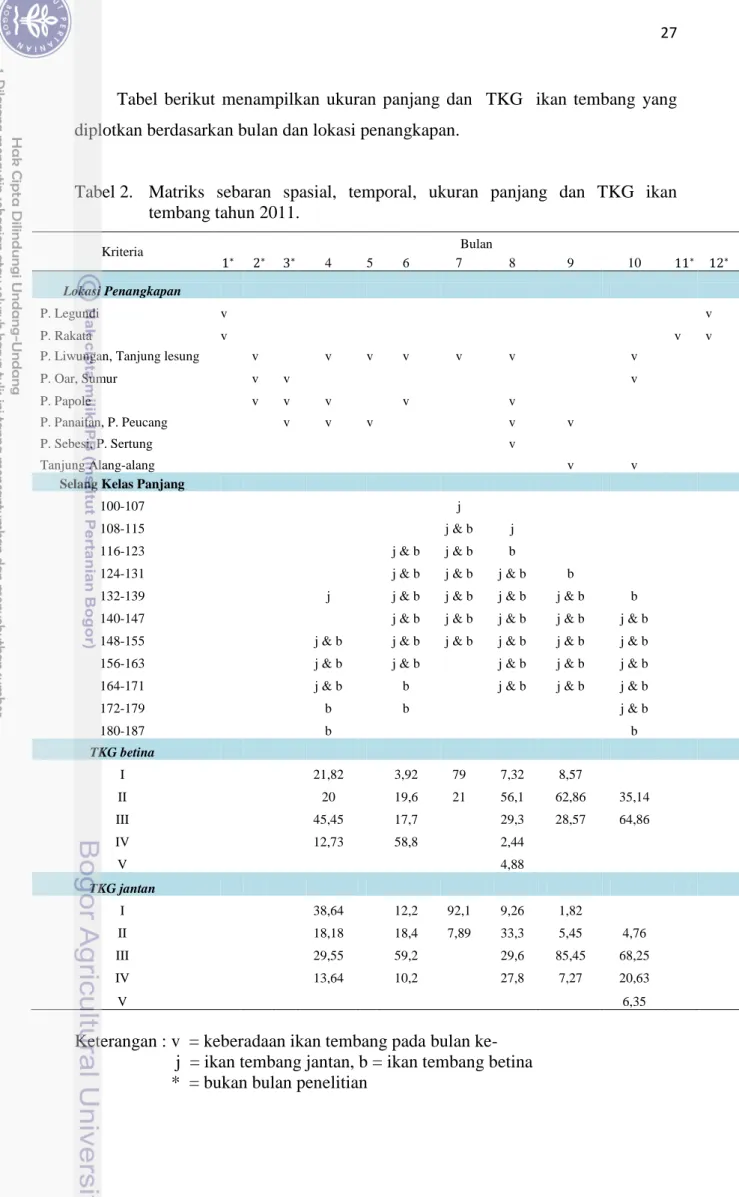

Tabel berikut menampilkan ukuran panjang dan TKG ikan tembang yang diplotkan berdasarkan bulan dan lokasi penangkapan.

Tabel 2. Matriks sebaran spasial, temporal, ukuran panjang dan TKG ikan tembang tahun 2011. Kriteria Bulan 4 5 6 7 8 9 10 Lokasi Penangkapan P. Legundi v v P. Rakata v v v

P. Liwungan, Tanjung lesung v v v v v v v

P. Oar, Sumur v v v

P. Papole v v v v v

P. Panaitan, P. Peucang v v v v v

P. Sebesi, P. Sertung v

Tanjung Alang-alang v v

Selang Kelas Panjang

100-107 j

108-115 j & b j

116-123 j & b j & b b

124-131 j & b j & b j & b b

132-139 j j & b j & b j & b j & b b 140-147 j & b j & b j & b j & b j & b 148-155 j & b j & b j & b j & b j & b j & b 156-163 j & b j & b j & b j & b j & b 164-171 j & b b j & b j & b j & b

172-179 b b j & b 180-187 b b TKG betina I 21,82 3,92 79 7,32 8,57 II 20 19,6 21 56,1 62,86 35,14 III 45,45 17,7 29,3 28,57 64,86 IV 12,73 58,8 2,44 V 4,88 TKG jantan I 38,64 12,2 92,1 9,26 1,82 II 18,18 18,4 7,89 33,3 5,45 4,76 III 29,55 59,2 29,6 85,45 68,25 IV 13,64 10,2 27,8 7,27 20,63 V 6,35

Keterangan : v = keberadaan ikan tembang pada bulan ke- j = ikan tembang jantan, b = ikan tembang betina * = bukan bulan penelitian

28

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat mengenai lokasi penangkapan ikan tembang di Selat Sunda. Selang kelas ikan tembang yang tertangkap umumnya berkisar antara 100 – 187 mm dari TKG 1 sampai 5. Pada bulan Maret dan Mei tidak tersedia data mengenai selang kelas panjang dan TKG ikan dikarenakan penelitian dilakukan saat bulan terang, sehingga tidak ada operasi penangkapan ikan tembang pada saat tersebut.

4.1.9. Bioekonomi

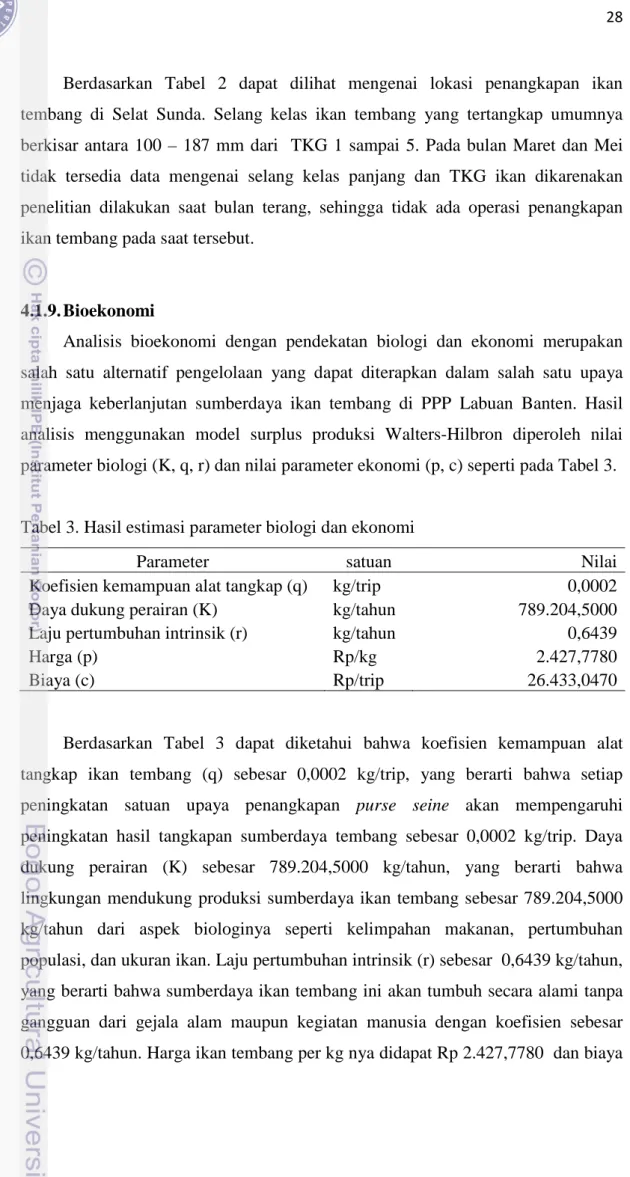

Analisis bioekonomi dengan pendekatan biologi dan ekonomi merupakan salah satu alternatif pengelolaan yang dapat diterapkan dalam salah satu upaya menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan tembang di PPP Labuan Banten. Hasil analisis menggunakan model surplus produksi Walters-Hilbron diperoleh nilai parameter biologi (K, q, r) dan nilai parameter ekonomi (p, c) seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil estimasi parameter biologi dan ekonomi

Parameter satuan Nilai

Koefisien kemampuan alat tangkap (q) kg/trip 0,0002

Daya dukung perairan (K) kg/tahun 789.204,5000

Laju pertumbuhan intrinsik (r) kg/tahun 0,6439

Harga (p) Rp/kg 2.427,7780

Biaya (c) Rp/trip 26.433,0470

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa koefisien kemampuan alat tangkap ikan tembang (q) sebesar 0,0002 kg/trip, yang berarti bahwa setiap peningkatan satuan upaya penangkapan purse seine akan mempengaruhi peningkatan hasil tangkapan sumberdaya tembang sebesar 0,0002 kg/trip. Daya dukung perairan (K) sebesar 789.204,5000 kg/tahun, yang berarti bahwa lingkungan mendukung produksi sumberdaya ikan tembang sebesar 789.204,5000 kg/tahun dari aspek biologinya seperti kelimpahan makanan, pertumbuhan populasi, dan ukuran ikan. Laju pertumbuhan intrinsik (r) sebesar 0,6439 kg/tahun, yang berarti bahwa sumberdaya ikan tembang ini akan tumbuh secara alami tanpa gangguan dari gejala alam maupun kegiatan manusia dengan koefisien sebesar 0,6439 kg/tahun. Harga ikan tembang per kg nya didapat Rp 2.427,7780 dan biaya

penangkapannya sebesar Rp 26.433,0470 per trip. Dari hasil estimasi parameter biologi dan ekonomi maka dapat ditentukan hasil analisis parameter bioekonomi diberbagai rezim seperti pada Tabel 4.

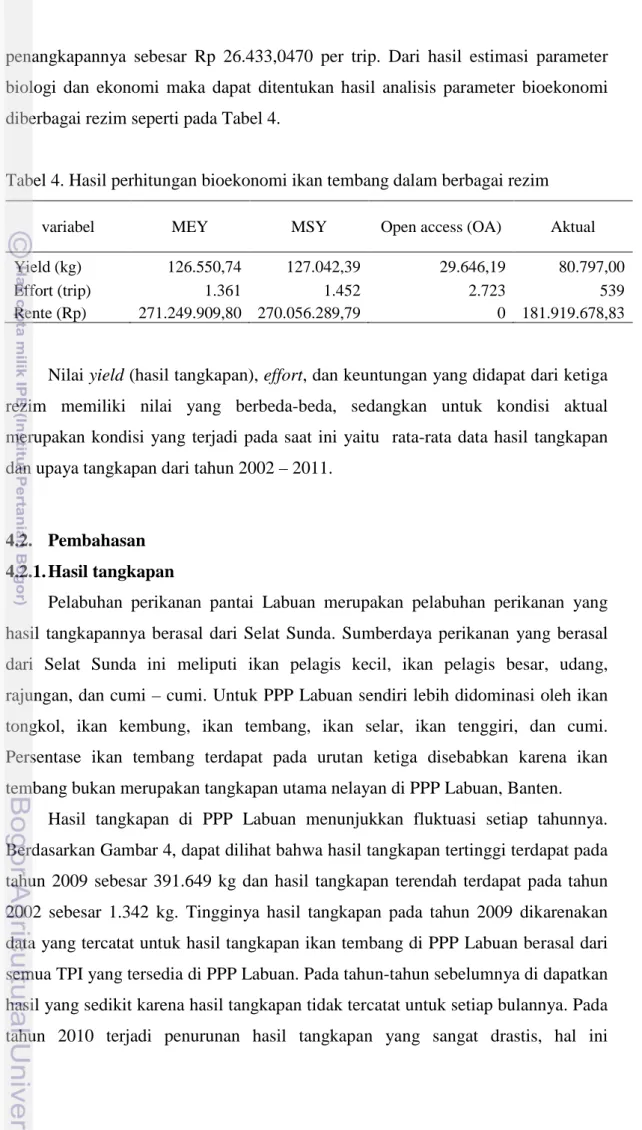

Tabel 4. Hasil perhitungan bioekonomi ikan tembang dalam berbagai rezim

variabel MEY MSY Open access (OA) Aktual

Yield (kg) 126.550,74 127.042,39 29.646,19 80.797,00

Effort (trip) 1.361 1.452 2.723 539

Rente (Rp) 271.249.909,80 270.056.289,79 0 181.919.678,83

Nilai yield (hasil tangkapan), effort, dan keuntungan yang didapat dari ketiga rezim memiliki nilai yang berbeda-beda, sedangkan untuk kondisi aktual merupakan kondisi yang terjadi pada saat ini yaitu rata-rata data hasil tangkapan dan upaya tangkapan dari tahun 2002 – 2011.

4.2. Pembahasan 4.2.1. Hasil tangkapan

Pelabuhan perikanan pantai Labuan merupakan pelabuhan perikanan yang hasil tangkapannya berasal dari Selat Sunda. Sumberdaya perikanan yang berasal dari Selat Sunda ini meliputi ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, udang, rajungan, dan cumi – cumi. Untuk PPP Labuan sendiri lebih didominasi oleh ikan tongkol, ikan kembung, ikan tembang, ikan selar, ikan tenggiri, dan cumi. Persentase ikan tembang terdapat pada urutan ketiga disebabkan karena ikan tembang bukan merupakan tangkapan utama nelayan di PPP Labuan, Banten.

Hasil tangkapan di PPP Labuan menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan Gambar 4, dapat dilihat bahwa hasil tangkapan tertinggi terdapat pada tahun 2009 sebesar 391.649 kg dan hasil tangkapan terendah terdapat pada tahun 2002 sebesar 1.342 kg. Tingginya hasil tangkapan pada tahun 2009 dikarenakan data yang tercatat untuk hasil tangkapan ikan tembang di PPP Labuan berasal dari semua TPI yang tersedia di PPP Labuan. Pada tahun-tahun sebelumnya di dapatkan hasil yang sedikit karena hasil tangkapan tidak tercatat untuk setiap bulannya. Pada tahun 2010 terjadi penurunan hasil tangkapan yang sangat drastis, hal ini

30

disebabkan oleh pengumpulan data hasil tangkapan sudah dibedakan berdasarkan besarnya ukuran kapal serta jenis tangkapan. Untuk TPI baru khusus untuk kapal yang berukuran besar seperti kapal purse seine yang berukuran lebih dari 12 GT, sedangkan untuk TPI lama dikhususkan untuk pendaratan ikan demersal serta untuk TPI pasar dikhususkan untuk mendaratkan ikan-ikan pelagis kecil.

Peningkatan dan penurunan hasil tangkapan ikan tembang juga disebabkan oleh adanya perubahan musim yang tidak menentu di PPP Labuan itu sendiri. Perkiraan cuaca diperoleh dengan pengamatan sendiri berdasarkan berbagai gejala alam, seperti angin besar, gelombang tinggi, dll. Musim merupakan faktor yang sangat berbengaruh pada aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Pada musim penghujan atau musim barat, nelayan pada umumnya tidak pergi melaut. Mereka tidak melakukan aktivitas berlayar karena arah gerak angin yang kurang menguntungkan untuk proses penangkapan ikan, selain itu juga diikuti cuaca yang kurang mendukung dengan turunnya hujan yang biasanya juga disertai badai di tengah laut. Pada musim ini biasanya ikan jarang didaratkan di PPP Labuan.

Selain perkiraan cuaca, hal lain yang menyebabkan naik turunnya angka hasil tangkapan yaitu kurangnya kesadaran dari nelayan untuk melaporkan hasil tangkapan mereka ke tempat pendaratan ikan setempat karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar sehingga hasil tangkapan nelayan ini tidak tercatat di kantor TPI Labuan. Hal inilah yang menyebabkan hasil tangkapan tahunan di PPP Labuan mengalami fluktuasi.

4.2.2. Upaya penangkapan

Operasi penangkapan kapal purse seine dengan ukuran kapal 6 - 24 GT di Selat Sunda khususnya di PPP Labuan, Banten selama musim timur dapat melakukan operasi penangkapan selama 3-5 hari termasuk perjalanan menuju

fishing ground dan kembali ke PPP Labuan. Namun untuk operasi penangkapan

kapal obor (alat bantu penangkapan) yang berukuran 0 – 5 GT melakukan operasi penangkapan dalam satu hari adalah sekali sehari (one day fishing), sehingga upaya penangkapannya identik atau sama dengan jumlah kapal yang beroperasi saat itu.

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa upaya penangkapan ikan tembang mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya hasil tangkapan ikan tembang (Gambar 4). Semakin tinggi upaya tangakapan maka semakin tinggi pula hasil tangkapan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perikanan tembang di PPP Labuan belum mengalami tangkap lebih (overfishing). Tinggi rendahnya upaya penangkapan ini juga disebabkan oleh periode bulan dimana pada dasarian ke-1 merupakan periode bulan terang (Amri 2002). Pada saat periode ini nelayan yang menangkap ikan tembang tidak melakukan operasi penangkapan karena pada saat bulan terang ikan–ikan pelagis kecil seperti tembang yang menyukai cahaya terang akan tersebar diseluruh perairan sehingga nelayan cenderung untuk tidak melaut pada kondisi ini karena hasil tangkapan yang didapat lebih cenderung sedikit dibandingkan dengan bulan gelap. Namun, untuk sebagian nelayan ada juga yang mengganti alat tangkap nya (purse seine) dengan alat tangkap lain pada saat bulan terang.

4.2.3. Tangkapan per satuan upaya

Tangkapan per satuan upaya mencerminkan ketersediaan dan kelimpahan ikan yang sangat penting dalam pengelolaan perikanan (Mandelssohn R & Curry P. 1989). Menurut Widodo & Suadi (2006), kecenderungan kelimpahan ikan relatif selang beberapa tahun sering dapat diukur dengan menggunakan data hasil tangkapan per satuan upaya yang diperoleh dari suatu perikanan atau dari penelitian penarikan contoh. Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa TPSU ikan tembang mengalami fluktuasi dengan nilai yang berbeda-beda. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan dan kelimpahan ikan di perairan.

Berdasarkan nilai TPSU tahunan terjadi peningkatan mulai dari tahun 2002 hingga 2005, hal ini menggambarkan pada masa ini kelimpahan ikan tembang cukup banyak dan musim yang bersahabat dengan nelayan sehingga mendorong banyak nelayan untuk melaut. Widodo & Suadi (2006) menyatakan bahwa semakin banyak ikan disuatu daerah maka semakin banyak unit alat tangkap menangkap ikan per jam, paling tidak bila data TPSU dirata-ratakan selama musim penangkapan atau per tahun.

32

Penurunan nilai TPSU dari tahun 2005-2007 diduga disebabkan oleh kelimpahan ikan yang cenderung menurun karena sudah ditangkap pada tahun-tahun sebelumnya. Namun bila dilihat nilai upaya tangkapan pada tahun-tahun tersebut (Gambar 5), upaya tangkapan malah mengalami penurunan juga. Hal ini diduga karena banyaknya nelayan-nelayan pendatang yang melakukan penangkapan disekitar perairan Labuan namun tidak tercatat di PPP Labuan tersebut, sehingga mempengaruhi nilai dari tangkapan per satuan upayanya.

4.2.4. Pola musim penangkapan

Analisis pola musim penangkapan bertujuan untuk melihat musim atau waktu penangkapan ikan tembang yang tepat sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam operasi penangkapan ikan (Dajan 1984 in Bahdad 2006). Indeks musim penangkapan (IMP) ikan tembang dihitung dengan memakai data tangkapan per satuan upaya (TPSU) bulanan ikan tembang di Labuan Banten. Data tersebut diturunkan dari data 2002 - 2007 dan 2009 – 2011, kemudian dihitung dengan rata-rata bergerak dan setelah itu dilakukan perhitungan dengan prosedur yang berlaku. Kriteria yang dipakai untuk menentukan musim penangkapan ikan tembang adalah jika IMP lebih besar dari 100%. Nilai IMP juga mengindikasikan kehadiran ikan di perairan tersebut. Jika nilai IMP lebih dari 100% maka kehadiran ikan diperairan tersebut cukup melimpah dibandingkan kondisi normal. Apabila nilai IMP dibawah 100% maka jumlah ikan dibawah kondisi normal. Selain musim penangkapan dapat diketahui pula musim paceklik yang ditentukan dengan nilai IMP kurang dari 50%.

Berdasarkan Gambar 7 musim penangkapan ikan tembang adalah pada bulan Juli – September, Januari, Februari, dan Mei. Selain bulan-bulan tersebut diduga bukan merupakan musim penangkapan ikan tembang karena nilai IMP berkisar antara 50% – 100% yaitu pada bulan Oktober – Desember, April, dan Juni. Sementara untuk musim paceklik yaitu pada bulan Maret karena nilai IMP berada dibawah 50%.

Menurut Amri (2002) angin yang berhembus di perairan Indonesia terutama adalah angin musim (monsoon) yang dalam setahun terjadi dua kali pembalikan arah yang masing-masing disebut angin musim Barat dan musim Timur, sedangkan