BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyakit Ginjal Kronik

Penyakit ginjal kronik adalah suatu proses patofisiologis dengan etiologi yang beragam mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Istilah gagal ginjal merupakan suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang irreversibel, pada suatu derajat yang memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap, berupa dialisis atau transplantasi ginjal.1

2.1.1 Klasifikasi Penyakit Ginjal Kronik

Klasifikasi atas dasar penyakit, dibuat atas dasar laju filtrasi glomerulus (LFG), yang dihitung dengan menggunakan rumus Kockcroft-Gault sebagai berikut:1

(140-umur) x berat badan LFG (ml/mnt/1,73m2) =

72x kreatinin plasma (mg/dl)

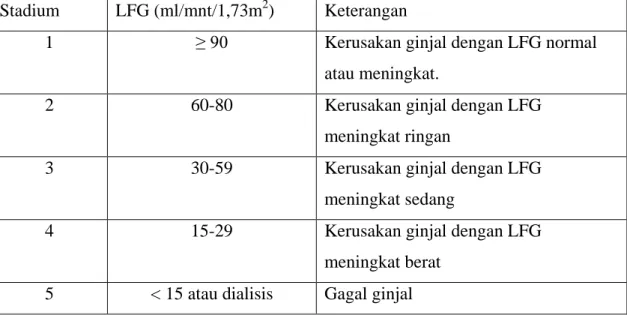

Tabel 1. Klasifikasi penyakit ginjal kronik atas dasar stadium penyakit.1 Stadium LFG (ml/mnt/1,73m2) Keterangan

1 ≥ 90 Kerusakan ginjal dengan LFG normal

atau meningkat.

2 60-80 Kerusakan ginjal dengan LFG

meningkat ringan

3 30-59 Kerusakan ginjal dengan LFG

meningkat sedang

4 15-29 Kerusakan ginjal dengan LFG

meningkat berat 5 < 15 atau dialisis Gagal ginjal

2.1.2 Penatalaksanaan Penyakit Ginjal Kronik Penatalaksanaan penyakit ginjal kronik meliputi:1 1. Terapi spesifik terhadap penyakit dasarnya.

2. Pencegahan dan terapi terhadap kondisi komorbid (comorbid

condition)

3. Memperlambat memburuknya fungsi ginjal.

4. Pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskular. 5. Pencegahan dan terapi terhadap komplikasi.

6. Terapi pengganti ginjal berupa hemodialisa, peritoneal dialisis, atau transplantasi ginjal.

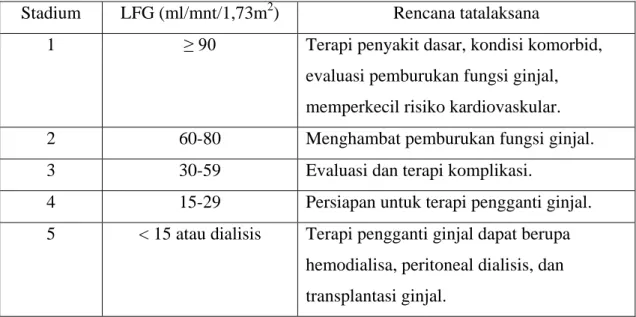

Tabel 2. Rencana tatalaksana penyakit ginjal kronik sesuai dengan stadiumnya.1 Stadium LFG (ml/mnt/1,73m2) Rencana tatalaksana

1 ≥ 90 Terapi penyakit dasar, kondisi komorbid, evaluasi pemburukan fungsi ginjal, memperkecil risiko kardiovaskular. 2 60-80 Menghambat pemburukan fungsi ginjal. 3 30-59 Evaluasi dan terapi komplikasi.

4 15-29 Persiapan untuk terapi pengganti ginjal. 5 < 15 atau dialisis Terapi pengganti ginjal dapat berupa

hemodialisa, peritoneal dialisis, dan transplantasi ginjal.

2.2 Hemodialisa

Hemodialisa dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengubahan komposisi solut darah oleh larutan lain (cairan dialisat) yang mengandalkan prinsip-prinsip diffusi zat terlarut menembus membran semipermeabel. Saat ini terdapat berbagai definisi hemodialisa, tetapi pada prinsipnya hemodialisa adalah suatu proses pemisahan, penyaringan atau pembersihan darah melalui suatumembran

semipermeabel yang dilakukan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal baik kronik maupun akut.

Hemodialisa (HD) masih merupakan terapi pengganti ginjal utama disamping peritoneal dialisis dan transplantasi ginjal di sebagian besar negara di dunia.Terdapat lebih dari 2 juta pasien yang saat ini menjalani HD di seluruh dunia. Hemodialisa terbanyak dilakukan di Amerika Serikat yang mencapai sekitar 350.000 orang, Jepang 300.000 orang, sedangkan di Indonesia mendekati 15.000 orang. Lama hidup pasien yang menjalani hemodialisa di Jepang paling panjang dan mortalitas karena Komplikasi Kardiovaskular (KV) rendah, sedangkan di Indonesia mortalitas karena Komplikasi Kardiovaskular (KV) masih tinggi.13

2.2.1 Indikasi dan Kontraindikasi Dilakukan Hemodialisa 2.2.1.1 Indikasi

Panduan dari Kidney Disease Outcome Quality Intiative (KDOQI) tahun 2006 merekomendasikan untuk mempertimbangkan manfaat dan risiko memulai terapi pengganti ginjal (TPG) pada pasien dengan perkiraan laju filtrasi glomerulus (LFG) kurang dari 15 mL/menit/1,73 m2 (PGK tahap 5). Akan tetapi terdapat bukti-bukti penelitian baru bahwa tidak terdapat perbedaan hasil antara yang memulai dialisis dini dengan yang terlambat memulai dialisis (early versus late dialysis).Olehkarena itu pada PGK tahap 5, inisiasi HD dilakukan apabila ada keadaan sebagai berikut:

1. Hiperkalemia terhadap restriksi diet dan terapi farmakologis. 2. Asidosis metabolik terhadap pemberian terapi bikarbonat.

3. Hiperfosfatemia terhadap restriksi diet dan terapi pengikat fosfat. 4. Anemia terhadap pemberian eritroprotein dan besi.

5. Adanya penurunan kapasitas fungsional tanpa penyebab yang jelas.

6. Gangguan neurologis (seperti neuropati, ensefalopati, gangguan psikiatri), pleuritis atau perikarditis yang tidak disebabkan oleh penyebab lain, serta diathesis hemoragik dengan pemanjangan waktu perdarahan.

7. Penurunan berat badan atau malnutrisi, terutama disertai gejala mual dan muntah.

2.2.1.2 Kontraindikasi

Kontraindikasi absolut untuk dilakukan hemodialisa adalah apabila tidak didapatkannya akses vaskular.Kontraindikasi relatif adalah apabila ditemukan adanya kesulitan akses vaskular. Fobia terhadap jarum, gagal jantung, dan koagulopati.13

2.2.2 Komponen Hemodialisa

Terdapat lima komponen esensial pada hemodialisa yaitu: Mesin hemodialisa,

dialyzer, dialisat, akses vaskular dan sistem penyaluran darah.11,13-17

1. Mesin hemodialisa

Mesin hemodialisa merupakan mesin yang dibuat dengan sistem komputerisasi yang berfungsi untuk pengaturan dan monitoring yang penting untuk mencapai adekuasi hemodialisa.Mesin hemodialisa terdiri dari pompa darah, sistem penyaluran dialisis, dan berbagai monitor pengaman.

2. Dialyzer

Dialyzer terdiri atas suatu alat plastik dengan fasilitas untuk mengalirkan darah

dan mendialisis kembali. Proses ini berupa pembilasan berulang kompartemen darah dan dialisat dengan air, pembersihan dengan bahan kimiawi disertai reverse

infiltrationdari kompartemen dialisat ke kompartemen darah, menguji patensi dialyzer, dan yang terakhir, disinfeksi dialyzer.

3.Dialisat Konsentrasi kalium dalam dialisat

mungkin bervariasi dari 0 sampai 4 mmol bergantung pada konsentrasi kalium plasma sebelum dialisis. Konsentrasi kalsium dialisat dipusat-pusat dialisis AS biasanya adalah 1,25 mmol meskipun mungkin diperlukan modifikasi pada situasi-situasi tertentu. Konsentrasi natrium dialisat yang lazim adalah 140 mmol/L. konsentrasi natrium dialisat yang lebih rendah lebih berkaitan dengan peningkatan frekuensi hipotensi, kram, mual, muntah, lesu, dan pusing. Pada pasien yang sering mengalami hipotensi, selama proses dialisis, sering digunakan sodium modelinguntuk mengimbangi gradient osmolar akibat urea.

Hemodialisa idealnya membutuhkan dua titik akses ke sirkulasi: satu untuk mengeluarkan darah dan satu untuk mengembalikannya dari mesin dialisis kedalam tubuh.17 Akses vaskular dialisis diperlukan untuk memperoleh aliran darah yang cukup besar. Akses ini dapat berupa fistula (arteri-vena) graft maupun kateter intravena yang berfungsi untuk mengalirkan darah saat hemodialisa. Fistula dibuat dengan melakukan anastomosis arteri ke vena (misalnya fistula brescia-cimino dimana dibuat anastomosis end ti side dari vena sefalika dan arteri radialis) sehingga terbentuk suatu arterialisasi dari vena. Hal ini memungkinkan untuk dilakukannya penusukan jarum yang besar kedalam sirkulasi sehingga dapat mengalirkan darah sampai lebih dari 300 ml/menit fistula memiliki patensi jangka panjang paling lama diantara semua pilihan akses dialisis. Di Amerika Serikat bayak pasien dipasang graft

arteriovenosus (yaitu interposisi bahan prostetik, biasanya politetraflouroetilen,

diantara arteri dan vena).

5. Sistem Penyaluran Darah

Sistem penyaluran darah terdiri dari sirkuit ekstrakorporeal didalam mesin dan akses dialisis.Pompa darah mengalirkan darah dari tempat akses, melalui

dialyzer, dan kembali ke pasien.Kecepatan aliran darah dapat berkisar dari 250-500

mL/menit, terutama bergantung pada jenis dan integritas akses vaskular.Tekanan hidrostatik negatif di sisi dialisat dapat dimanipulasi untuk memperoleh ultrafiltrasi atau pengeluaran cairan sesuai keinginan.Membran dialisis memiliki berbagai koefisien ultrafiltrasi sehingga bersama dengan perubahan hidrostatik, pengeluaran cairan dapat diubah-ubah.Sistem penyalur larutan dialisis mengencerkan dialisat pekat dengan air dan memantau suhu sifat hantaran, dan aliran dialisat.

2.2.3 Proses Hemodialisa

Dalam proses hemodialisa, proses difusi dan filtrasi berjalan secara bersamaan serta dapat diprogram sesuai dengan keadaan klinis pasien. Proses dialisis memerlukan cairan dialisat yang mengalir dengan arah berlawanan terhadap darah (countercurrent) sehingga tetap mempertahankan kecepatan difusi optimal.

Pada hemofiltrasi yang paling sederhana, darah diberikan tekanan melewati satu sisi dari membran yang permeabilitasnya tinggi, sehingga air dan zat yang terlarut dapat keluar melalui membran dengan aliran konveksi, besarannya tergantung pada tipe membran dan permeabilitasnya. Selama hemofiltrasi, filtrat akan dibuang dan pasien menerimacairan pengganti, baik itu sebelum (predilusi) atau setelah (pascadilusi) dialyzer. Kecepatan pembuangan cairan dan substitusi cairan infus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Terdapat berbagai teknik hemofiltrasi antara lain SCHF (Slow Continous Hemofiltration) yang digunakan pada keadaan gangguan ginjal akut sehingga dapat mempertahankan keseimbangan cairan yang optimal. Proses hemofiltrasi ini tidak memerlukan cairan dialisat. Apabila dilakukan dengan mesin khusus cara ini disebut dengan CRRT (Continous Renal Replacement

Treatment), yang sering dipakai pada pasien perawatan intensif. Apabila

menggunakan mesin hemodialisa yang konvensional, tanpa dialisat, proses ini disebut juga sebagai CVVH(Continous VenoVenous Hemofiltration).13

2.2.4 Dosis Hemodialisa

Sampai tahun 1970-an para dokter spesialis dalam bidang ginjal menentukan dosis hemodialisa atas dasar pertimbangan klinis saja, bahkan lebih memperhatikan pengeluaran air dibandingkan usaha untuk mengeluarkan sisa metabolisme. Efisiensi dialisis ditentukan oleh laju aliran darah dan dialisat melalui dialyzer yang sesuai dengan karakteristik dialyzer.

Panduan hemodialisa dari Inggris menyatakan hemodialisa minimal adalah 3 kali seminggu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hemodialisa yang semakin sering lebih efektif dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas.13

2.2.5Manfaat Hemodialisa

Sebagai terapi pengganti ginjal, hemodialisa mempunyai manfaat:16 1. Mempertahankan atau mengembalikan sistem buffer tubuh. 2. Membuang kelebihan air.

5. Memperbaiki status kesehatan penderita. 6. Membuang urea, kreatinin, dan asam urat.

2.2.6 Efek Samping Hemodialisa

Efek samping dalam pelaksanaan hemodialisa yang sering terjadi pada saat dilakukan terapi adalah:1,3-16

1. Hipotensi

Hipotensi disebabkan oleh ultrafiltrasi dengan jumlah besar disertai mekanisme kompensasi pengisian vaskular yang tidak adekuat, gangguan respon vasoaktif atau otonom, osmolar shift, pemberian antihipertensi yang berlebihan dan menurunnya kemampuan pompa jantung.

2. Kram otot

Kram otot disebakan oleh gangguan perfusi otot karena pengambilan cairan yang agresif dan pemakaian dialisat rendah sodium. Beberapa strategi yang dipakai untuk mencegah kram otot adalah mengurangi jumlah volume cairan yang diambil saat hemodialisa, melakukan profiling ultrafiltrasi, dan pemakaian dialisat yang mengandung kadar natrium tinggi atau modeling natrium.

3. Mual dan Muntah Mual dan muntah pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani

hemodialisa disebabkan oleh penurunan kadar asam amino dan ketidakseimbangan cairan. Kedua hal tersebut akan menyebabkan pasien mengalami penurunan nafsu makan dan asupan nutrisi akan berkurang. Kurangnya asupan nutrisi khususnya protein akan berdampak langsung dengan proses sintesa IgA. Hal ini akan mempengaruhi kualitas saliva sebagai alat mekanisme pertahanan rongga mulut sehingga memudahkan bakteri untuk berkolonisasi dan terjadinya penyakit periodontal.

4. Reaksi hipersensitif

Reaksi hipersensitif terhadap dialyzer, terutama pada pemakaian pertama, sering dilaporkan terjadi pada membran biokompatibel yang mengandung selulosa. Reaksi terhadap dialyzer dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu A dan B. pada reaksi

tipe A terjadi reaksi hipersensitivitas intermediate yang diperantarai ole IgE terhadap etilen oksida yag dipakai untuk sterilisasi dialyzer yang baru. Reaksi tipe B terdiri atas kumpulan gejala dari nyeri dada dan punggung yang tidak spesifik yang mungkin disebabkan oleh aktivasi komplemen dan pelepasan sitokin.

2.3 Faktor yang Menyebabkan Penyakit Periodontal pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa.

Beberapa penelitian telah dipublikasikan dalam jurnal, dan memberikan bukti bahwa adanya peningkatan prevalensi penyakit periodontal pada pasien yang menjalani hemodialisa.Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: penurunan fungsi limfosit, perubahan homeostasis kalsium dan sindrom uremik.12

2.3.1 Penurunan Fungsi Limfosit

Pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa terbukti adanya penurunan respon imun tubuh terhadap infeksi. Hal ini dikarenakan pada pasien penyakit ginjal kronikakan mengalami keadaan uremia. Infeksi pada pasien dengan uremia disebabkan beberapa hal yaitu akibat kadar urea yang tinggi dan bersifat toksik. Pada keadaan uremia penurunan respon imun disebabkan penurunan fungsi fagositos leukosit polimorfonuklear (PMN) dan gangguan fungsi limfosit T dan B, serta monofosit dan makrofag, sehingga menyebabkan penurunan respon imun terhadap mikroorganisme gram negatif yang pada subgingiva. Selain penurunan respon imun disebabkan penekanan cell mediated immunity yang disebabkan memendeknya umur limfosit,limfopenia, hambatan pada transformasi limfosit, dan penekanan aktifitas limfosit T.

Pada penyakit periodontal, plak yang terbentuk akan melekat pada permukaan gigi dekat dengan gingiva, dan akan memicu sekresi sitokin proinflamasiseperti TNF, 1L-1β, IFN, dan PGE2 serta mediator inflamasi lainnya, hal ini dikarenakan adanya enzim bakteri, endotoksin dan eksotoksin, dan sisa hasil metabolisme dari plak yang melekat pada permukaan gigi. Akibat adanya tanda inflamasi, respon imun dengan kedua komponen humoral dan cell mediated immunity akan aktif. Namun, pada

pasien penyakit ginjal kronik terjadi penurunan sistem imun akibat adanya penurunan respon leukosit pada daerah inflamasi.11

2.3.2 Perubahan Hemeostasis Kalsium

Pasien penyakit ginjal kronik menunjukkan abnormalitas yang paling sering diantaranya adalah anemia dan masalah homeostasis. Masalah homeostasis yang diteliti akan menyebabkan perlekatan dan penyatuan platelet yang abnormal (kerusakan faktor Von Willebrand).

Hamid dkk dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penderita penyakit ginjal kronik metabolisme fosfat dan vitamin D mengalami kerusakan.Berkurangnya atau hilangnya kalsium dari tulang diakibatkan karena meningkatnya produksi parathormon (PTH). Demineralisasi tulang yang terjadi dapat memicu destruksi tulang yang cepat dan periodontitis.14

Faktor lain yang berpengaruh terhadap perubahan homeostasis kalsium adalah meningkatnya konsentasi fosfor dan protein. Fosfor dalam jumlah yang sesuai akan memperkuat tulang. Namun kadar fosfor yang berlebih akan melemahkan tulang, karena fosfor merupakan magnet bagi kalsium. Bila kadar fosfor didalam darah terlalu banyak akan menarik kalsium dari tulang dan kekuatan tulang akan berkurang. Ketika kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh sudah tidak seimbang, kelenjar paratiroid akan mengeluarkan hormon paratiroid (PTH). Hormon paratiroid yang berlebih menyebabkan semakin banyak kalsium yang ditarik dari tulang, sehingga mempermudah terjadinya demineralisasi tulang dan diperparah oleh metabolisme fosfat dan vitamin D yang mengalami kerusakan, sehingga dapat memicu destruksi tulang yang cepat dan periodontitis.14,21Selain itu, konsentrasi urea dan fosfor yang tinggi dapat mempengaruhi pH saliva. Tingginya pH salivapada pasien penyakit ginjal kronikdikarenakan hasil dari hidrolisis urea dalam saliva menghasilkan ammonia, sehingga pH saliva yang meningkat tersebut dapat mengakibatkan peningkatan deposit plak kalkulus dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya periodontitis.14

2.3.3 Sindrom Uremik

Tanda dan gejala pada pasien penyakit ginjal kronik disebut dengan sindrom uremik.Istilah sindrom uremik mengacu pada istilah yang menunjukkan adanya urea di dalam darah.Sindrom uremik pada dasarnya terjadi akibat akumulasi berbagai solut dan cairan tubuh dengan konsentrasi cukup tinggi, sehingga menyebabkan toksisitas terhadap tubuh.Solut-solut ini dalam keadaan normal dikeluarkan oleh ginjal. Pada tahun 1829, pertama kali dilaporkan bahwa terdapat peningkatan kadar urea darah pada pasien yang mengalami penyakit degenerasi ginjal. Penemuan ini ditafsirkan bahwa urea merupakan toksin utama pada keadaan uremia.

Penurunan fungsi ginjal disertai meningkatnya level urea dalam darah juga saliva, akan menyebabkan pasien menderita halitosis (uremic fector), yang biasanya terjadi pada penderita yang menjalani hemodialisa. Hemodialisa yang dijalani berpengaruh terhadap persepsi rasa yang tidak menyenangkan, yaitu rasa metalik.15

Mayoritas hasil penelitian mengemukakan bahwa pada pasien penyakit ginjal kronik terjadi peningkatan insiden penyakit periodontal, kehilangan tulang, resesi gingiva, dan poket periodontal yang dalam.Kebersihan mulut pada pasien penyakit ginjal kronik biasanya buruk, banyak deposit kalkulus, dan meningkatnya pembentukan plak. Selain itu, pasien penyakit ginjal kronik tidak begitu peduli dengan kebersihan rongga mulut, sehingga menyebabkan kondisi rongga mulut bertambah parah.15

2.4 Penyakit Periodontal pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa

Penyakit periodontal pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa dapat disebabkan oleh kadar urea yang tinggi didalam darah. Menurut beberapa penelitian, hidrolisis urea akan menghasilkan konsentrasi ammonia yang tinggi dan mengubah pH saliva menjadi basa. Tingginya pH salivapada pasien penyakit ginjal kronik dapat mengakibatkanpeningkatan deposit plak dan kalkulus sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya periodontitis.14

Pembentukan kalkulus pada jaringan keras gigi juga berkaitan erat dengan gangguan homeostasis kalsium-fosfor. Presipitasi kalsium dan fosfor yang didorong oleh pH yang buruk pada pasien yang menjalani hemodialisa karena hidrolisis urea saliva menjadi ammonia, dimana ammonia berperan dalam menyebabkan pH menjadi basa. Secara langsung, retensi urea akan memfasilitasi alkanisasi plak gigi, dan meningkatkan pembentukan kalkulus terutama pada penderita yang menjalani hemodialisa. Selain itu, penderita yang menjalani hemodialisa memiliki jumlah magnesium saliva yang sangat rendah. Pada kalkulus penderita yang menjalani hemodialisa mengandung oksalat, dan pada kondisi uremia turut menyebabkan retensi oksalat.18

2.5 Faktor Risiko Penyakit Periodontal pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa

Beberapa faktor telah diduga sebagai faktor risiko terjadinya penyakit gingiva dan periodontal antara lain: oral higiene, nutrisi dan penyakit sistemik.

2.5.1 Oral Higiene

Berdasarkan observasinya terhadap penyakit periodontal di Amerika Serikat, Russel menyatakan bahwa penyakit gingiva dan periodontal jarang sekali dijumpai pada keadaan tidak adanya plak dan kalkulus.Analisis terhadap data-data hasil survei NHANES I menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara frekuensi penyikatan gigi dengan keparahan penyakit periodontal. Meskipun gingivitis dan pembentukan saku (berdasarkan indeks periodontal) meningkat sejalan dengan peningkatan usia, kehilangan gigi tidaklah terjadi selama oral higiene yang baik dapat dipertahankan. Burt dkk menghipotesakan bahwa skor indeks kalkulus dimodifikasi berkisar 0,1-0,2 adalah rentangan skor pada individu yang bebas dari penyakit periodontal. Skor indeks oral higiene dimodifikasi yang berkisar 0,7-1,3 dengan skor indeks kalkulus dimodifikasi berkisar 0,3-0,6 yang merupakan rentangan skor pada individu dengan penyakit periodontal ringan sampai sedang masih memungkinkan dipertahankannya gigi geligi.

Meskipun oral higiene buruk, tidak semua pada individu dengan oral higineburuk terjangkit penyakit periodontal.Hanya mereka yang rentan yang terjangkit penyakit periodontal. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa oral higiene adalah faktor risiko yang penting pada individu yang sangat rentan terhadap penyakit periodontal.18

2.5.2 Nutrisi

Meskipun kaitan antara defisiensi vitamin A, B kompleks, C, serta kalsium dan fosfor dengan penyakit periodontal terbukti jelas pada binatang percobaan, tidak demikian halnya pada manusia. Survei yang dilakukan oleh Interdepartmental

Committee on Nutrition for National Defense (ICNND) maupun Ten State Nutrition Survey di Amerika Serikat hanya menemukan adanya korelasi yang rendah antara

defisiensi vitamin A dengan skor indeks periodontal. Dengan demikian nutrisi hanyalah dalam etiologi penyakit periodontal.20

Dalam menjalani hemodialisa,akan terdapat banyak efek samping, salah satunya yaitu timbulnya kurang gizi. Pasien yang menderita penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa sangat dianjurkan untuk mendapatkan asupan makanan yang cukup untuk mempertahankan status gizi agar tetap baik. Penilaian status gizi dapat dilihat salah satunya dari indeks masa tubuh pasien.3

Malnutrisi lebih banyak dijumpai pada penderita penyakit ginjal kronik khususnya yang menjalani hemodialisa dibandingkan malnutrisi pada populasi umum. Malnutrisi adalah suatu kondisi dimana terjadi kehilangan otot dan cadangan protein visceral karena asupan nutrisi yang tidak adekuat.15 Pada pasien yang menjalani hemodialisa juga akan terjadi penurunan kadar asam amino dan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Kedua hal tersebut akan menyebabkan penurunan nafsu makan, sehingga asupan makanan pasien akan berkurang. Selanjutnya tubuh akan kehilangan massa otot dan lemak yang ada di subkutan dan pada akhirnya imunitas pasien akan semakin menurun dalam melawan infeksi khususnya pada rongga mulut.Kurangnya asupan nutrisi khususnya protein akan berdampak langsung dengan proses sintesa IgA. Hal ini akan mempengaruhi saliva

sebagai alat mekanisme pertahanan rongga mulut dan penurunan kualitas saliva yang dihasilkan oleh kelenjar liur sehingga memudahkan bakteri untuk berkolonisasi dan menyebabkan penyakit periodontal.3

2.5.3 Penyakit Sistemik Pada pasien

penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisa, terdapat berbagai teori mengenai hubungan antara efek dari penyakit ginjal kronik terhadap pembentukan plak dan kalkulus. Menurut Reeves dalam penelitiannya, ESRD induced xerostomia akan meningkatkan predisposisi penderita terhadap karies karena retensi produk urea serta pengaliran dan produksi saliva yang sedikit.

Pembentukan kalkulus pada jaringan keras gigi berkaitan erat dengan gangguan homeostasis kalsium-fosfor.Presipitasi kalsium dan fosfor yang didorong oleh pH yang buruk karena hidrolisis urea saliva menjadi ammonia, dimana ammonia berperan dalam menyebabkan pH menjadi basa. Secara langsung, retensi urea akan memfasilitasi alkanisasi plak gigi, dan meningkatkan pembentukan kalkulus terutamanya pada penderita yang menjalani hemodialisa. Selain itu, penderita yang menjalani hemodialisa memiliki nilai magnesium saliva yang sangat rendah. Peneliti menemukan bahwa pada kalkulus penderita yang menjalani hemodialisa mengandung oksalat, dan pada kondisi uremia turut menyebabkan retensi oksalat.18

2.6 Indeks-indeks Kerusakan Periodontal

Untuk dapat mengukur prevalensi penyakit, keparahannya serta kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya diperlukan suatu alat ukur yang dikenal sebagai indeks.Indeks tersebut merupakan alat ukur yang objektif terhadap gambaran spesifik dari penyakit atau hal-hal yang berkaitan dengannya pada seseorang atau kelompok orang sehingga dapat dibandingkan dengan orang atau kelompok orang lainnya.

Terdapat beberapa indeks periodontal yang telah dikembangkan untuk pengungkapan masalah periodontal, antara lain indeks periodontal (PI) ( Russel, 1956) dan indeks penyakit periodontal (PDI) (Ramfjord, 1959).20

2.6.1 Indeks Periodontal (PI) ( Russel, 1956).

Indeks yang dikembangkan oleh Russel ini berguna untuk mengukur keparahan inflamasi gingiva dan kerusakan jaringan periodontal bahkan sampai kehilangan tulang pendukung gigi (bone loss). Dengan indeks periodontal Russel (PI), jaringan periodontal setiap gigi diperiksa dengan menggunakan kaca mulut dan prob periodontal dan diberi skor sebagai berikut:20

0. Negatif: tidak ada inflamasi pada jaringan pendukung maupun gangguan fungsi karena kerusakan jaringan pendukung.

1. Gingivitis ringan: terlihat daerah inflamasi ringan pada tepi bebas gingiva, tetapi daerah ini tidak sampai mengelilingi gigi.

2. Gingivitis: inflamasi mengelilingi gigi, tetapi tidak terlihat adanya kerusakan daerah perlekatan gingiva.

6. Gingivitis dengan pembentukan poket: perlekatan epitel rusak dan terlihat adanya poket (tidak hanya merupakan pendalaman leher gingiva karena pembengkakan didaerah gingiva bebas). Tidak terlihat adanya gangguan fungsi mastikasi normal.Gigi melekat kuat didalam soketnya dan tidak bergeser.

8. Kerusakan tahap lanjut disertai dengan hilangnya fungsi mastikasi: gigi goyang, kadang-kadang bergeser, nyeri pada perkusi dengan alat logam.

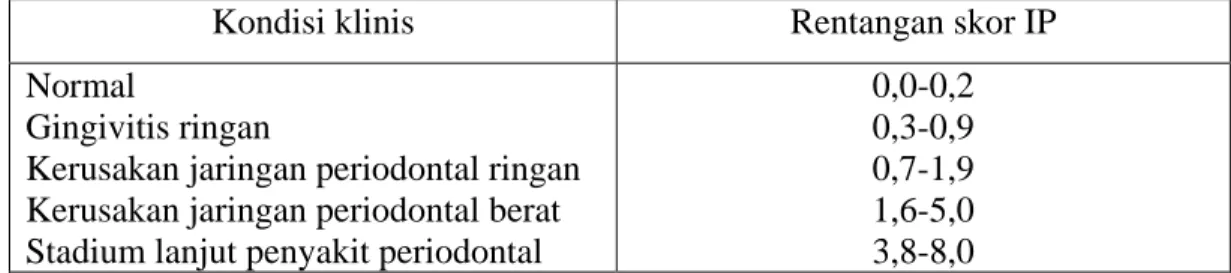

Berdasarkan skor indeks periodontal dapat ditetapkan kondisi klinis dan stadium penyakit dari individu, sebagai berikut:

Tabel 3. Hubungan kondisi klinis dan kisaran skor periodontal Russel (PI)20

Kondisi klinis Rentangan skor IP

Normal

Gingivitis ringan

Kerusakan jaringan periodontal ringan Kerusakan jaringan periodontal berat Stadium lanjut penyakit periodontal

0,0-0,2 0,3-0,9 0,7-1,9 1,6-5,0 3,8-8,0

2.6.2 Indeks Penyakit Periodontal (PDI) (Ramfjord, 1959).

Indeks penyakit periodontal yang diperkenalkan oleh Ramfjord adalah merupakan perluasan dari indeks Russel.Indeks Ramfjord didesain terutama untuk

menentukan luas pendalaman poket dibawah pertautan semento-enamel. Skornya adalah sebagai berikut:20

0. Tidak ada peradangan.

1. Gingivitis ringan tetapi tidak meluas mengelilingi gigi. 2. Gingivitis sedang meluas mengelilingi gigi.

3. Gingivitis parah ditandai dengan kemerahan, kemungkinan telah ada pendarahan spontan dan ulserasi.

4. Kedalaman saku periodontal kurang dari 3mm. 5. Kedalaman saku periodontal 3-6 mm.

6. Kedalaman saku periodontal lebih dari 6mm.

Indeks yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks penyakit periodontal yang dikembangkan oleh Ramfjord yang mengukur keadaan gingiva dan kedalaman saku periodontal. Pemeriksaan dilakukan hanya pada enam gigi saja yaitu gigi 16,21,24,36,41,dan 44 (dinamakan gigi indeks Ramfjord). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kaca mulut dan prob periodontal yang mempunyai kalibrasi dalam millimeter dan mempunyai batas warna hitam 3-6 milimeter.Skor indeks periodontal Ramfjord dihitung dengan membagi jumlah skor periodontal dengan jumlah gigi yang diperiksa. Pada Penelitian ini, indeks yang dipilih adalah indeks periodontal Ramfjord karena:20

1. Indeks ini dapat digunakan sebagai ukuran keadaan serta keparahan penyakit periodontal.

2. Indeks ini dapat digunakan untuk merumuskan penilaian terhadap status penyakit periodontal secara umum.

3. Indeks ini lebih sederhana karena hanya mengukur enam gigi saja sehingga waktu yang dibutuhkan lebih sedikit.

2.7 KERANGKA KONSEP Hemodialisa (Kasus) Status Periodontal (Indeks Ramfjord) Non-Hemodialisa (Kontrol) Lama Menjalani Hemodialisa Penyakit Ginjal Kronik