BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Teori

1. Hand Hygiene a. Pengertian

Hand hygiene merupakan istilah umum yang biasa digunakan

untuk menyatakan kegiatan yang terkait membersihkan tangan (WHO, 2009). Salah satu cara untuk mencegah kontaminasi silang dari mikrorganisme sehingga dapat menurunkan dan mencegah insiden kejadian infeksi nosokomial yaitu hand hygiene, baik itu melakukan proses cuci tangan atau disinfeksi tangan merupakan (Akyol, 2007). Salah satu cara terpenting dalam rangka pengontrolan infeksi agar dapat mencegah infeksi nosokomial yaitu dengan cara melaksanakan hand

hygiene, baik melakukan cuci tangan ataupun hand rubbing (Mani, dkk.,

2010).

b. Tujuan Hand Hygiene

Tujuan hand hygiene dilakukan secara rutin dalam perawatan pasien ialah untuk menghilangkan kotoran dan bahan organik serta kontaminasi mikroba dari kontak dengan pasien atau lingkungan (WHO, 2009).

Kebersihan tangan tenaga kesehatan sangat membantu pencegahan penularan kuman berbahaya dan mencegah infeksi terkait

perawatan kesehatan. Hal ini dikarenakan tangan adalah jalur utama penularan kuman selama perawatan pasien (Pratami, dkk., 2012).

Perpindahan kuman patogen secara umum terjadi pada tangan petugas kesehatan yang terkontaminasi (Mani, dkk., 2010). Dalam

“WHO Guideline on Hand hygiene in Health Care” yang diterbitkan

pada tahun 2009 diketahui bahwa terdapat bakteri yang mendiami tangan manusia, yaitu :

1) Resident flora merupakan mikroorganisme yang bertempat tinggal di kulit yaitu pada lapisan luar startum corneum dan pada permukaan kulit. Resident flora tidak terlalu dikaitkan dengan kejadian infeksi nosokomial. Contoh : Staphylococcus Epididimis,

S. Hominis, beberapa jenis bakteri dan fungi.

2) Transient flora merupakan mikroorganisme pada lapisan kulit yang dapat dihilangkan dengan pelaksanaan hand hygiene secara rutin.

Transient flora dapat bertahan dan memperbanyak diri secara

sporadis pada permukaan kulit walau jenis mikroorganisme ini tidak memperbanyak diri pada kulit. Jenis mikroorganisme yang termasuk

transient flora ini didapatkan petugas kesehatan dari kontak

langsung dengan pasien. Selain kontak langsung dengan pasien,

transient flora juga bisa mengontaminasi tangan petugas kesehatan

saat kontak langsung dengan lingkungan pasien yang terkontaminasi. Contoh : S. aureus, Basilus Gram-negatif, atau ragi.

Menurut Akyol (2007) sebagian besar bakteri yang termasuk

transient flora terbawa oleh tangan manusia. Mencuci tangan secara

cermat merupakan metode paling efektif untuk mencegah perpindahan bakteri ini pada pasien.

c. Indikator Cuci Tangan

Himpunan Perawat Pengendali Infeksi Indonesia (HPPI) tahun 2010 menyatakan bahwa waktu melakukan cuci tangan, adalah bila tangan kotor, saat tiba dan sebelum meningggalkan rumah sakit, sebelum dan sesudah melakukan tindakan, kontak dengan pasien, lingkungan pasien, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, serta sesudah ke kamar mandi. Indikator mencuci tangan digunakan dan harus dilakukan untuk antisipasi terjadinya perpindahan kuman melalui tangan (Depkes RI, 2008), yaitu:

1) Sebelum melakukan tindakan, misalnya saat akan memeriksa (kontak langsung dengan klien), saat akan memakai sarung tangan bersih maupun steril, saat akan melakukan injeksi dan pemasangan infus.

2) Setelah melakukan tindakan, misalnya setelah memeriksa pasien, setelah memegang alat bekas pakai dan bahan yang terkontaminasi, setelah menyentuh selaput mukosa.

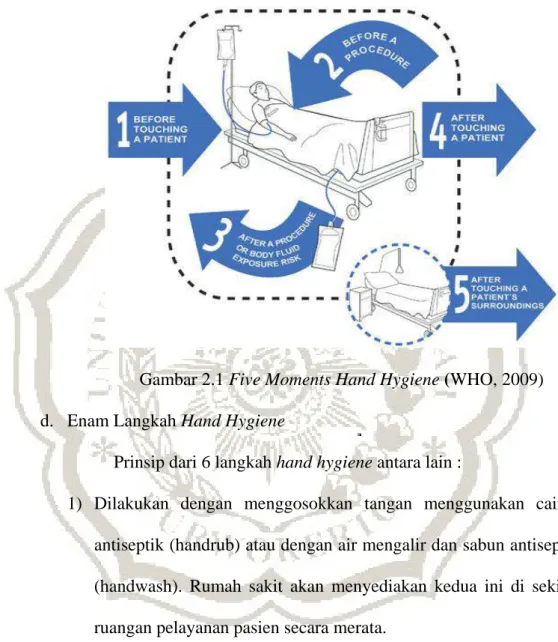

World Health Organization (WHO, 2009) memperkenalkan

konsep five moments hand hygiene sebagai evidence-based untuk mencegah penyebaran infeksi nosokomial yang harus dilaksanakan

memperhatikan apakah petugas kesehatan menggunakan sarung tangan atau tidak.

WHO telah mengembangkan moment untuk kebersihan tangan yaitu Five Moments for Hand Hygiene, yang telah diidentifikasi sebagai waktu kritis ketika kebersihan tangan harus dilakukan yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah terpapar cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan pasien (WHO, 2009).

Dua dari lima momen untuk kebersihan tangan terjadi sebelum kontak. Indikasi "sebelum" momen ditujukan untuk mencegah risiko penularan mikroba untuk pasien. Tiga lainnya terjadi setelah kontak, hal ini ditujukan untuk mencegah risiko transmisi mikroba ke petugas kesehatan perawatan dan lingkungan pasien.

WHO (2009) menetapkan indikasi five moments hand hygiene yang dimaksud meliputi:

1) Sebelum menyentuh pasien

Hand hygiene yang dilakukan sebelum menyentuh pasien

bertujuan untuk melindungi pasien dengan melawan

mikroorganisme, dan di beberapa kasus melawan infeksi dari luar, oleh kuman berbahaya yang berada di tangan. Contoh tindakan dari indikasi ini adalah:

a) Sebelum berjabat tangan dengan pasien.

b) Sebelum membantu pasien melakukan aktivitas pribadi: bergerak, mandi, makan, dan berpakaian.

c) Sebelum melakukan perawatan dan tindakan non-invasif lainnya: pemasangan masker oksigen dan melakukan masase. d) Sebelum melakukan pemeriksaan fisik non-invasif: memeriksa

nadi, memeriksa tekanan darah, auskultasi dada, dan merekam ECG.

2) Sebelum melakukan prosedur bersih/ aseptik

Hand hygiene yang dilakukan sebelum melakukan prosedur

bersih/ aseptik bertujuan untuk melindungi pasien dengan melawan infeksi kuman berbahaya, termasuk kuman yang berada di dalam tubuh pasien. Contoh tindakan dari indikasi ini adalah:

a) Sebelum menyikat gigi pasien, memberikan obat tetes mata, pemeriksaan vagina atau rektal, memeriksa mulut, hidung, telinga dengan atau tanpa instrumen, memasukkan suppositori, dan melakukan suction mukus.

b) Sebelum membalut luka dengan atau tanpa insrumen, pemberian salep pada kulit, dan melakukan injeksi perkutan.

c) Sebelum memasukkan alat medis invasif (nasal kanul,

Nasogastric Tube (NGT), Endotracheal Tube (ETT), periksa

urin, kateter, dan drainase), melepas/ membuka selang peralatan medis (untuk makan, pengobatan, pengaliran, penyedotan, dan pemantauan).

d) Sebelum mempersiapkan makanan, pengobatan, dan peralatan steril.

3) Setelah kontak dengan cairan tubuh pasien

Hand hygiene yang dilakukan setelah kontak dengan cairan

tubuh pasien bertujuan untuk melindungi petugas kesehatan dari infeksi oleh kuman berbahaya dari tubuh pasien dan mencegah penyebaran kuman di lingkungan perawatan pasien. Contoh tindakan dari indikasi ini adalah:

a) Ketika kontak dengan membran mukosa atau dengan kulit yang tidak utuh.

b) Setelah melakukan injeksi; setelah pemasangan dan pelepasan alat medis invasif (akses ke pembuluh darah, kateter, selang, dan drainase); setelah melepas dan membuka selang yang terpasang dalam tubuh.

c) Setelah melepaskan peralatan medis invasif.

d) Setelah melepas alat perlindungan (serbet, gaun, dan handuk pengering).

e) Setelah menangani sampel yang mengandung bahan organik, setelah membersihkan ekskresi dan cairan tubuh lainnya, setelah membersihkan benda atau peralatan yang terkontaminasi (sprei tempat tidur yang kotor, gigi palsu, instrumen, dan urinal). 4) Setelah menyentuh pasien

Hand hygiene yang dilakukan setelah menyentuh pasien

berada di tubuh pasien dan melindungi lingkungan perawatan pasien dari penyebaran kuman. Contoh tindakan dari indikasi ini adalah : a) Setelah berjabat tangan.

b) Setelah membantu pasien melakukan aktivitas pribadi: bergerak, mandi, makan, dan berpakaian.

c) Setelah melakukan perawatan dan tindakan non-invasif lainnya: pemasangan masker oksigen dan melakukan masase.

d) Setelah melakukan pemeriksaan fisik non-invasif: memeriksa nadi, memeriksa tekanan darah, auskultasi dada, dan merekam ECG.

5) Setelah menyentuh peralatan di sekitar pasien

Hand hygiene yang dilakukan setelah menyentuh peralatan di

sekitar pasien bertujuan untuk melindungi petugas kesehatan dari kuman yang berada di tubuh pasien yang kemungkinan juga berada di permukaan/ benda-benda di sekitar pasien dan untuk melindungi lingkungan perawatan dari penyebaran kuman. Contoh tindakan dari indikasi ini adalah:

a) Setelah kontak fisik dengan lingkungan pasien: mengganti sprei tempat tidur, memegang rel tempat tidur, dan membereskan meja yang berada di sebelah tempat tidur pasien.

b) Setelah melakukan aktivitas perawatan: mengatur kecepatan perfusi, dan membenahi alarm monitor.

c) Setelah kontak dengan permukaan atau benda lainnya (sebaiknya hindari aktivitas yang tidak diperlukan).

Gambar 2.1 Five Moments Hand Hygiene (WHO, 2009) d. Enam Langkah Hand Hygiene

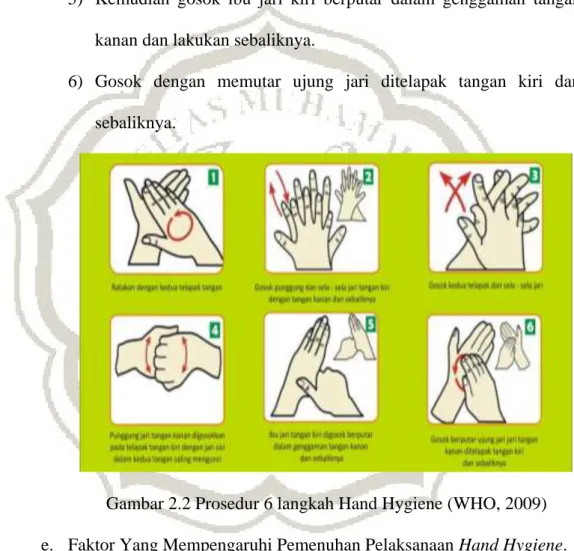

Prinsip dari 6 langkah hand hygiene antara lain :

1) Dilakukan dengan menggosokkan tangan menggunakan cairan antiseptik (handrub) atau dengan air mengalir dan sabun antiseptik (handwash). Rumah sakit akan menyediakan kedua ini di sekitar ruangan pelayanan pasien secara merata.

2) Handrub dilakukan selama 20-30 detik sedangkan handwash 40-60 detik.

3) 5 kali melakukan handrub sebaiknya diselingi 1 kali handwash WHO (2009) menyatakan 6 langkah prosedur hand hygiene, yaitu:

2) Gosokan punggung dan sela-sela jari tangan dengan tangan kanan dan sebaliknya.

3) Gosokan kedua telapak tangan dan sela-sela jari. 4) Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci.

5) Kemudian gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya.

6) Gosok dengan memutar ujung jari ditelapak tangan kiri dan sebaliknya.

Gambar 2.2 Prosedur 6 langkah Hand Hygiene (WHO, 2009) e. Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Pelaksanaan Hand Hygiene.

Secara umum petugas kesehatan peduli terhadap pentingnya hand

hygiene untuk pencegahan infeksi, namun pemenuhan hand hygiene

sesuai prosedur masih rendah. Akyol (2007) dalam jurnalnya yang berjudul “Hand hygiene among Nurses in Turkey : Opinions and

rendah, biasanya di bawah 50% untuk melaksanakan hand hygiene sesuai aturan. Pernyataan yang sama juga terdapat dalam jurnal Mani, dkk. (2010), yaitu pemenuhan hand hygiene masih di bawah 50% dari yang seharusnya yaitu pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Karabay, dkk. (2008), dalam jurnal dengan judul “Compliance

and Efficacy of Hand Rubbing during In-Hospital Practice”

mengungkapkan mengenai faktor rendahnya pelaksanaan hand hygiene yaitu karena waktu yang terbatas, meningkatnya beban kerja, menurunnya jumlah tenaga, keyakinan bahwa menggunakan sarung tangan sudah tidak membutuhkan hand hygiene, jauh untuk mencapai bak cuci, ketidakpedulian dan tidak setuju perawat terhadap aturan. Alasan yang hampir serupa seperti tidak terdapat fasilitas cuci tangan, iritasi dan kering pada kulit, telah menggunakan sarung tangan, kurangnya motivasi, tidak memikirkan tentang hand hygiene atau alasan terlalu sibuk, juga ditemukan pada jurnal Akyol (2007) yang berjudul “Hand hygiene among nurses in Turkey : opinions and practices.”

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hand hygiene perawat menurut Lankford, et Al. (2009) meliputi usia, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, masa kerja, ketersediaan fasilitas untuk mencuci tangan, kondisi pasien dan kebijakan rumah sakit.

1) Usia

Usia berpengaruh terhadap pola pikir seseorang dan pola fikir berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Umur seseorang secara garis besar menjadi indikator dalam setiap mengambil keputusan yang mengacu pada setiap pengalamannya, dengan semakin bertambah usia, maka dalam menerima sebuah instruksi dan dalam melaksanaan suatu prosedur akan semakin bertanggungjawab dan berpengalaman. Semakin cukup usia seseorang akan semakin matang dalam berpikir dan bertindak (Saragih dkk, 2010).

2) Tingkat Pendidikan

Pendidikan berpengaruh terhadap pola pikir individu. Sedangkan pola fikir berpengaruh terhadap perilaku seseorang dengan kata lain pola pikir seseorang yang berpendidikan rendah akan berbeda dengan pola pikir seseorang yang berpendidikan tinggi (Asmadi, 2010). Pendidikan keperawatan mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku perawat dalam melakukan hand hygiene (Asmadi, 2010). Dengan demikian pendidikan yang tinggi dari seorang perawat akan mempengaruhi perawat dalam memberikan teknik pelayanan pelaksanaan hand hygiene yang optimal.

3) Masa Kerja

Masa kerja (lama kerja) adalah merupakan pengalaman individu yang akan menentukan pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan. Semakin lama seseorang bekerja maka tingkat prestasi akan

semakin tinggi, prestasi yang tinggi di dapat dari perilaku yang baik. Hidayat (2009), menyatakan bahwa seseorang yang telah lama bekerja mempunyai wawasan yang lebih luas dan mempunyai pengalaman lebih banyak dalam peranannya pembentukan petugas perilaku kesehatan.

Masa kerja yang berorientasi pada permasalahan dasar dan berorientasi pada tugas dapat meningkatkan ketaatan dalam melakukan hand hygiene. Dengan demikian masa kerja mempengaruhi tingkat seorang perawat dalam pelaksanaan prosedur

hand hygiene, dalam hal ini adalah sebelum dan sesudah kontak

dengan pasien (Siagian, 2008) 4) Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Notoadmodjo (2010) menyatakan bahwa pengetahuan terdiri dari 6 tingkatan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisa, sintesis dan evaluasi.

a) Tahu (know)

Tahu artinya mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalaman pengetahuan, tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

b) Memahami (comprehension)

Memahami artinya sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

c) Aplikasi (aplication)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya.

d) Analisa (analysis)

Analisa adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen komponen tetapi masih di dalam struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu dengan yang lain.

e) Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian bagian di dalam keseluruhan yang baru.

f) Evaluasi (evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penelitian terhadap suatu materi. Sebagian besar pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam pembentukan tindakan seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan faktor rendahnya pengetahuan perawat tentang pelaksanaan hand hygiene

diantaranya adalah karena ketidaktahuan perawat tentang bagaimana mencegah terjadinya kontaminasi pada tangan, kurang mengerti tentang teknik melakukan hand hygiene yang benar dan ketidaktahuan perawat terhadap pentingnya program hand hygiene sebagai sebuah langkah efektif untuk mencegah HAIs.

5) Ketersediaan Fasilitas Untuk Mencuci Tangan

Kurangnya ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan hand hygiene perawat meliputi tidak tersedianya fasilitas wastafel serta jarak yang jauh untuk menuju tempat cuci tangan. Damanik, dkk. (2010) menyatakan bahwa salah satu kendala dalam ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan hand hygiene adalah sulitnya mengakses tempat cuci tangan atau persediaan alat lainnya yang digunakan untuk melakukan hand hygiene. Kemudahan dalam mengakses persediaan alat-alat untuk melakukan hand hygiene, bak cuci tangan, sabun atau alkohol jell adalah sangat penting untuk membuat kepatuhan menjadi optimal sesuai standar.

6) Kebijakan Rumah Sakit

Salah satu langkah dari pihak rumah sakit untuk meningkatkan pengetahuan perawat adalah dengan mengadakan pelatihan atau sosialisasi secara periodik terhadap pelaksanaan hand

hygiene. Karena pelatihan dan sosialisasi dapat memberikan dampak

yang positif terhadap sikap perawat dalam melakukan hand hygiene. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa pelatihan

merupakan melakukan perubahan perilaku afektif yang meliputi perubahan sikap seseorang terhadap sesuatu. Disisi lain pelatihan dapat memberikan informasi kepada perawat untuk membentuk sikap positif dan meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak rumah sakit dalam menerapkan prosedur hand hygiene untuk mencegah terjadinya HAIs dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan menurunkan resiko kejadian HAIs serta pelaksanaan hand hygiene diharapkan dapat memperpendek hari perawatan dan biaya perawatan di rumah sakit (Lankford, et. Al. 2009).

2. Kepatuhan

a. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan (adherence) adalah suatu bentuk perilaku yang timbul akibat adanya interaksi antara petugas kesehatan dan pasien sehingga pasien mengerti rencana dengan segala konsekwensinya dan menyetujui rencana tersebut serta melaksanakannya (Kemenkes RI, 2011). Menurut Smet (2004) dalam Emaliyawati (2010), kepatuhan adalah tingkat seseorang melaksanakan suatu cara atau berperilaku sesuai dengan apa yang disarankan atau dibebankan kepadanya .

Kepatuhan pelaksanaan prosedur tetap (protap) adalah untuk selalu memenuhi petunjuk atau peraturan peraturan dan memahami etika keperawatan di tempat perawat tersebut bekerja. Kepatuhan

merupakan modal dasar seseorang berperilaku. Menurut Kelman dalam Emaliyawati (2010) dijelaskan bahwa perubahan sikap dan perilaku individu diawali dengan proses patuh, identifikasi, dan tahap terakhir berupa internalisasi.

Kepatuhan individu yang berdasarkan rasa terpaksa atau ketidakpahaman tentang pentingnya perilaku yang baru, dapat disusul dengan kepatuhan yang berbeda jenisnya, yaitu kepatuhan demi menjaga hubungan baik dengan tokoh yang menganjurkan perubahan tersebut (change agent). Perubahan perilaku individu baru dapat menjadi optimal jika perubahan tersebut terjadi melalui proses internalisasi dimana perilaku yang baru itu dianggap bernilai positif bagi diri individu itu sendiri dan diintegrasikan dengan nilai-nilai lain dari hidupnya (Al-Assaf, 2010).

b. Pengukuran Kepatuhan

Pengukuran kepatuhan dapat dilakukan menggunakan kuesioner yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur indikator-indikator yang telah dipilih. Indikator tersebut sangat diperlukan sebagai ukuran tidak langsung mengenai standar dan penyimpangan yang diukur melalui sejumlah tolok ukur atau ambang batas yang digunakan oleh organisasi merupakan penunjuk derajat kepatuhan terhadap standar tersebut. Suatu indikator merupakan suatu variabel (karakteristik) terukur yang dapat digunakan untuk menentukan derajat kepatuhan terhadap standar atau pencapaian tujuan mutu, di

samping itu indikator juga memiliki karakteristik yang sama dengan standar, misalnya karakteristik itu harus reliabel, valid, jelas, mudah diterapkan, sesuai dengan kenyataan, dan juga dapat diukur (Al-Assaf, 2010).

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan

Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh faktor individu meliputi jenis kelamin, jenis pekerjaan, profesi, lama kerja dan tingkat pendidikan, serta faktor psikologis meliputi sikap, ketegangan dalam suasana kerja, rasa takut dan persepsi terhadap risiko (Suryoputri, 2011).

Beberapa ahli sebagaimana dikemukakan oleh Smet (1994) dalam Damanik, dkk. (2010), mengatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, yaitu :

1) Faktor Internal

a) Karakteristik perawat

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan dapat berupa tidak lain merupakan karakteristik perawat itu sendiri. Karakteristik perawat merupakan ciri-ciri pribadi yang dimiliki seseorang yang memiliki pekerjaan merawat klien sehat maupun sakit. Karakteristik perawat meliputi variable demografi (umur, jenis kelamin, ras, suku bangsa dan tingkat pendidikan) (Suryoputri, 2011).

Menurut Smet (1994) dalam Damanik, dkk. (2010), variable demografi berpengaruh terhadap kepatuhan. Sebagai contoh secara geografi penduduk Amerika lebih cenderung taat

demografi yang mempengaruhi ketaatan misalnya jenis kelamin wanita, ras kulit putih, orang tua dan anak-anak terbukti memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Latar belakang pendidikan juga akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam melaksanakan etos kerja. Semakin tinggi pendidikan seseorang, kepatuhan dalam pelaksanaan aturan kerja akan semakin baik. b) Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan yang meliputi kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual mempunyai peran yang besar dalam pekerjaan yang rumit, sedangkan kemampuan fisik mempunyai peranan penting untuk melakukanugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan. Kemampuan seseorang bisa berbeda-beda dalam pelaksanan mencuci tangan. Bagi perawat yang memiliki kemampuan melaksanakan akan cenderung patuh untuk melakukan cuci tangan (Suryoputri, 2011).

c) Motivasi

Motivasi adalah rangsangan, dorongan dan ataupun pembangkit tenaga yang dimiliki seseorang atau sekelompok masyarakat yang mau berbuat dan bekerja sama secara optimal melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Suryoputri, 2011).

Motivasi dapat mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Motivasi adalah daya penggerak didalam diri orang untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu (Hamzah, 2008).

Metode untuk meningkatkan motivasi seseorang ada dua metode, yaitu metode langsung dengan pemberian materi atau non materi secara langsung untuk memenuhi kebutuhan misalnya memberikan bonus atau hadiah, dan metoda tidak langsung berupa fasilitas atau saran dalam upaya meningkatkan motivasi dalam mencuci tangan (Notoatmodjo, 2010).

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan terdiri atas : a) Pola komunikasi

Pola komunikasi dengan profesi lain yang dilakukan oleh perawat akan mempengaruhi tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan tindakan. Aspek dalam komunikasi ini adalah ketidakpuasan terhadap hubungan emosional, ketidak puasa terhadap pendelegasia maupun kolaborasi yang diberikan (Suryoputri, 2011).

b) Keyakinan / nilai-nilai yang diterima perawat

Smet (1994) dalam Damanik, dkk. (2010) mengatakan bahwa keyakinan-keyakinan tentang kesehatan atau perawatan

dalam sistem pelayanan kesehatan mempengaruhi kepatuhan perawat dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

c) Dukungan sosial

Smet (1994) dalam Damanik, dkk. (2010) mengatakan dukungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang. Variabel-variabel sosial mempengaruhi kepatuhan perawat. Dukungan sosial memainkan peran terutama yang berasal dari komunitas internal perawat, petugas kesehatan lain, pasien maupun dukungan dari pimpinan atau manajer pelayanan kesehatan serta keperawatan.

d. Kriteria Kepatuhan

Menurut Depkes RI (2006) kriteria kepatuhan dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Patuh adalah suatu tindakan yang taat baik terhadap perintah ataupun aturan dan semua aturan maupun perintah tersebut dilakukan dan semuanya benar.

2) Kurang patuh adalah suatu tindakan yang melaksanakan perintah dan aturan hanya sebagian dari yang ditetapkan, dan dengan sepenuhnya namun tidak sempurna.

3) Tidak patuh adalah suatu tindakan mengabaikan atau tidak melaksanakan perintah atau aturan sama sekali.

Untuk mendapatkan nilai kepatuhan yang lebih akurat atau terukur maka perlu ditentukan angka atau nilai dari tingkat kepatuhan tersebut, sehingga bisa dibuatkan rangking tingkat kepatuhan

seseorang. Menurut Yayasan Spiritia (2006) tingkat kepatuhan dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu :

1) Patuh : 75% - 100%

2) Kurang patuh : 50% - < 75%

3) Tidak patuh : < 50%

3. Karakteristik Perawat

Karakteristik adalah ciri-ciri dari individu yang terdiri dari demografi seperti jenis kelamin, umur serta status sosial seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, status (Widianingrum, 2008).

a. Umur

Umur berpengaruh terhadap pola fikir seseorang dan pola fikir berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Umur seseorang secara garis besar menjadi indikator dalam setiap mengambil keputusan yang mengacu pada setiap pengalamannya, dengan semakin banyak umur maka dalam menerima sebuah instruksi dan dalam melaksanaan suatu prosedur akan semakin bertanggung jawab dan berpengalaman. Semakin cukup umur seseorang akan semakin matang dalam berfikir dan bertindak (Evin, 2009).

b. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah kelas atau kelompok yang terbentuk dalam suatu spesies sebagai sarana atau sebagai akibat digunakannya proses reproduksi seksual untuk mempertahankan keberlangsungan spesies itu. Jenis kelamin adalah istilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan secara biologis, dan dibawa sejak lahir dengan sejumlah sifat yang diterima orang sebagai karakteristik laki-laki dan perempuan (Dian, 2009).

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan berpengaruh terhadap pola fikir individu. Sedangkan pola fikir berpengaruh terhadap perilaku seseorang dengan kata lain pola pikir seseorang yang berpendidikan rendah akan berbeda dengan pola pikir seseorang yang berpendidikan tinggi (Asmadi, 2010).

Pendidikan keperawatan mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan keperawatan (Asmadi, 2010). Pendidikan yang tinggi dari seorang perawat akan memberi pelayanan yang optimal. d. Masa Kerja

Kreitner dan Kinichi (2009) menyatakan bahwa masa kerja yang lama akan cenderung membuat seseorang betah dalam sebuah organisasi hal ini disebabkan karena telah beradaptasi dengan lingkungan yang cukup lama sehingga akan merasa nyaman dalam pekerjaannya. Semakin lama seseorang bekerja maka tingkat prestasi akan semakin tinggi, prestasi yang tinggi di dapat dari perilaku yang baik.

e. Pengetahuan

Notoatmodjo (2012) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil “tahu” pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan terhadap obyek terjadi melalui panca indra manusia yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pada waktu pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian terhadap obyek, yang sebagian besar pengetahuan manusia dipengaruhi oleh mata dan telinga. Pengetahuan erat hubunganya dengan pendidikan, diharapkan dengan pendidikan yang tinggi maka

seseorang akan semakin luas pengetahuanya, tetapi bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah.

Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal, tetapi juga dapat diperoleh dari pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang mengenai suatu obyek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek menentukan sikap seseorang semakin banyak aspek positif aspek positif terhadap obyek yang diketahui maka akan menimbulkan sikap positif terhadap obyek tertentu (Asmadi, 2010)

4. Instalasi Gawat Darurat (IGD) a. Pengertian

Pengertian Intalasi Gawat Daurat (IGD) rumah sakit adalah salah satu bagian di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan mengenai Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit yang tertuang dalam Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009 untuk mengatur standarisasi pelayanan gawat darurat di rumah sakit. Guna meningkatkan kualitas IGD di Indonesia perlu komitmen pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dengan ikut memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam penanganan kegawatdaruratan dan life saving tidak ditarik uang muka dan penanganan gawat darurat harus dilakukan 5 (lima) menit setelah pasien sampai di IGD.

b. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

IGD sebagai gerbang utama penanganan kasus gawat darurat di rumah sakit memegang peranan penting dalam upaya penyelamatan hidup klien. Wilde (2009) telah membuktikan secara jelas tentang pentingnya waktu tanggap (response time). Kecepatan dan ketepatan pertolongan yang diberikan pada pasien yang datang ke IGD memerlukan standar sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya sehingga dapat menjamin suatu penanganan gawat darurat dengan

response time yang cepat dan penanganan yang tepat. Hal ini dapat

dicapai dengan meningkatkan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan manajemen IGD rumah sakit sesuai standar (Kepmenkes RI, 2009). Latar belakang pentingnya diatur standar IGD karena pasien yang masuk ke IGD rumah sakit tentunya butuh pertolongan yang cepat dan tepat untuk itu perlu adanya standar dalam memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya sehingga dapat menjamin suatu penanganan gawat darurat dengan response time yang cepat dan penanganan yang tepat. Semua itu dapat dicapai antara lain dengan meningkatkan sarana, prasarana, sumberdaya manusia dan manajemen IGD Rumah Sakit sesuai dengan standar. Oleh karenanya Departemen Kesehatan Republik Indonesia perlu membuat standar yang baku dalam pelayanan gawat darurat yang dapat menjadi acuan bagi daerah dalam mengembangkan pelayanan gawat darurat khususnya di Instalasi Gawat Darurat RS (Kepmenkes RI, 2009).

Prinsip umum pelayanan IGD di rumah sakit menurut Kepmenkes RI (2009), adalah :

a. Setiap Rumah Sakit wajib memiliki pelayanan gawat darurat yang memiliki kemampuan : melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat dan melakukan resusitasi dan stabilitasi (life saving). b. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit harus dapat

memberikan pelayanan 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu.

c. Berbagai nama untuk instalasi/unit pelayanan gawat darurat di rumah sakit diseragamkan menjadi Instalasi Gawat Darurat (IGD). d. Rumah Sakit tidak boleh meminta uang muka pada saat menangani

kasus gawat darurat.

e. Pasien gawat darurat harus ditangani paling lama 5 (lima) menit setelah sampai di IGD.

f. Organisasi IGD didasarkan pada organisasi multidisiplin, multiprofesi dan terintegrasi struktur organisasi fungsional (unsur pimpinan dan unsur pelaksana)

g. Setiap Rumah sakit wajib berusaha untuk menyesuaikan pelayanan gawat daruratnya minimal sesuai dengan klasifikasi.

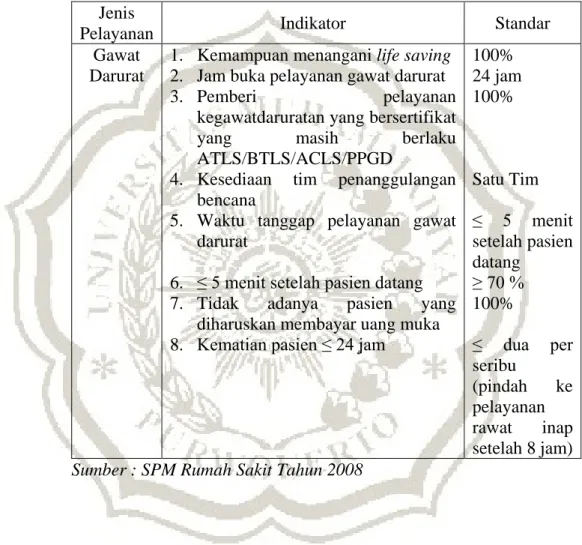

c. Mutu Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Kemampuan suatu rumah sakit secara keseluruhan dalam hal mutu dan kesiapan untuk melayani pasien tercermin dari kemampuan IGD. Standarisasi IGD untuk mencapai mutu pelayanan saat ini menjadi salah satu komponen penilaian penting dalam akreditasi suatu rumah sakit.

Penilaian mutu pelayanan IGD rumah sakit mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2009 tentang Standar

Pelayanan Minimal Rumah Sakit menggunakan Indikator Kinerja Kunci atau Key Performance Indicators (KPI). Dalam SPM rumah sakit untuk unit pelayanan IGD rumah sakit memiliki beberapa indicator.

Tabel 2.1 Key Performance Indicators Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit

Jenis

Pelayanan Indikator Standar

Gawat Darurat

1. Kemampuan menangani life saving 2. Jam buka pelayanan gawat darurat

3. Pemberi pelayanan

kegawatdaruratan yang bersertifikat

yang masih berlaku

ATLS/BTLS/ACLS/PPGD

4. Kesediaan tim penanggulangan bencana

5. Waktu tanggap pelayanan gawat darurat

6. ≤ 5 menit setelah pasien datang

7. Tidak adanya pasien yang

diharuskan membayar uang muka 8. Kematian pasien ≤ 24 jam

100% 24 jam 100% Satu Tim ≤ 5 menit setelah pasien datang ≥ 70 % 100% ≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)

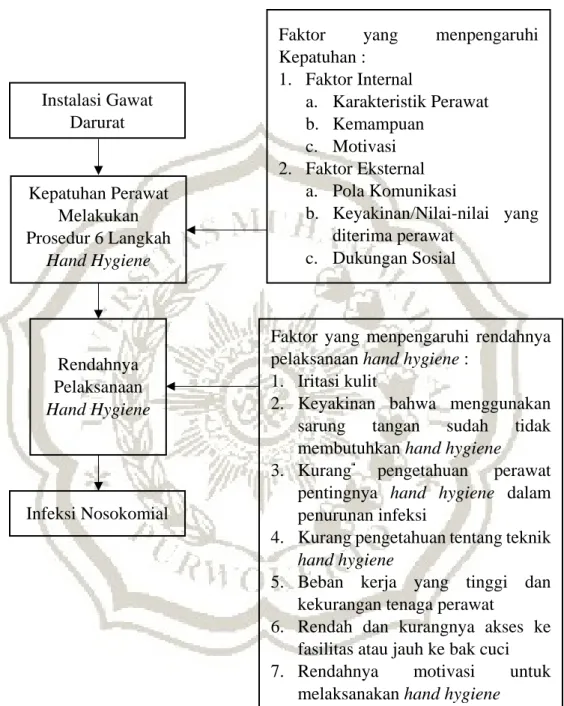

B. Kerangka Teori

Gambar 2.3 Kerangka Teori

Sumber : Hamzah (2008), Karabay, dkk. (2008), Damanik, dkk. (2010), Notoatmodjo (2010), Kepmenkes RI (2009), Suryoputri (2011) Instalasi Gawat Darurat Infeksi Nosokomial Rendahnya Pelaksanaan Hand Hygiene

Faktor yang menpengaruhi rendahnya pelaksanaan hand hygiene :

1. Iritasi kulit

2. Keyakinan bahwa menggunakan

sarung tangan sudah tidak

membutuhkan hand hygiene 3. Kurang pengetahuan perawat

pentingnya hand hygiene dalam penurunan infeksi

4. Kurang pengetahuan tentang teknik

hand hygiene

5. Beban kerja yang tinggi dan kekurangan tenaga perawat

6. Rendah dan kurangnya akses ke fasilitas atau jauh ke bak cuci

7. Rendahnya motivasi untuk

melaksanakan hand hygiene

Faktor yang menpengaruhi

Kepatuhan : 1. Faktor Internal a. Karakteristik Perawat b. Kemampuan c. Motivasi 2. Faktor Eksternal a. Pola Komunikasi b. Keyakinan/Nilai-nilai yang diterima perawat c. Dukungan Sosial Kepatuhan Perawat Melakukan Prosedur 6 Langkah Hand Hygiene

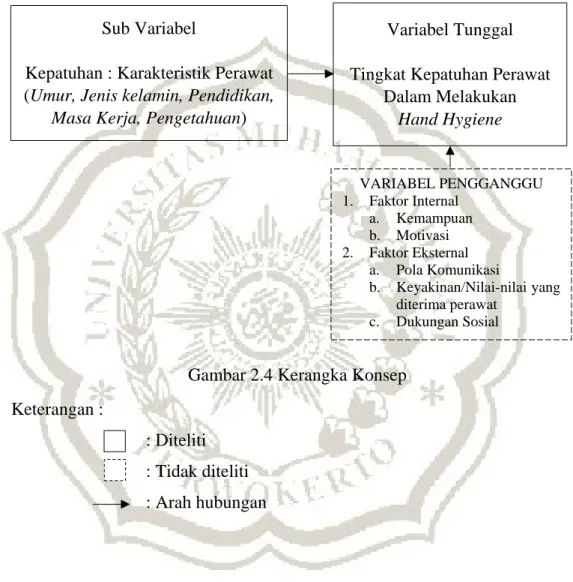

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan dasar pemikiran yang memberikan penjelasan tentang dugaan yang tercantum dalam hipotesa (Saryono, 2010).

Gambar 2.4 Kerangka Konsep Keterangan :

: Diteliti : Tidak diteliti : Arah hubungan Sub Variabel

Kepatuhan : Karakteristik Perawat (Umur, Jenis kelamin, Pendidikan,

Masa Kerja, Pengetahuan)

Variabel Tunggal Tingkat Kepatuhan Perawat

Dalam Melakukan Hand Hygiene VARIABEL PENGGANGGU 1. Faktor Internal a. Kemampuan b. Motivasi 2. Faktor Eksternal a. Pola Komunikasi b. Keyakinan/Nilai-nilai yang diterima perawat c. Dukungan Sosial