Paradigma Baru Penataan Ekonomi Global:

Transformasi Kapitalisme Global sebagai Dampak Sistemik Krisis Finansial Amerika Serikat (2008)

Oleh:

Hizkia Yosie Polimpung

Abstrak

Apa dampak krisis finansial yang diderita Amerika Serikat (AS) pada 2008 silam terhadap ekonomi dunia? Umumnya, jawaban terhadap pertanyaan ini berkisar pada instabilitas makroekonomi, efek penularan (contagious effect) krisis dan naiknya Republik Rakyat Cina (RRC). Lebih dari ketiga genre argumentasi ini, dengan berangkat dari perspektif politik ekonomi, tulisan ini mencoba membangun suatu hipotesis yang mampu menunjukkan suatu dampak yang lebih mendalam: yaitu suatu perubahan fundamental dalam paradigma penataan ekonomi global. Untuk sampai kepada hipotesis ini, tulisan ini pertama-tama menunjukkan dimensi global dari postur ekonomi AS, untuk kemudian menunjukkan bagaimana krisis yang dialaminya pun menjadi berdimensi global pula. Kemudian tulisan ini mengelaborasi bagaimana upaya AS untuk memitigasi dan memulihkan diri dari krisis berdampak pada pergeseran paradigma penataan ekonomi global. Data-data yang digunakan adalah data-data publik mengenai indikator-indikator ekonomi makro yang disediakan oleh World Bank, WTO, IMF dan UNCTAD. Di bagian akhir, klaim ini diuji dengan mengangkat studi kasus program Aid for Trade oleh World Trade Organization. Tulisan diakhiri dengan diskusi mengenai implikasi temuan dan beberapa simpulan teoritik maupun praktis untuk memahami transformasi kapitalisme global.

Kata kunci

krisis finansial, penataan ekonomi global, akumulasi kapital.

Tahun 2007 dan 2008 silam, negara adidaya Amerika Serikat kembali dilanda krisis keuangan parah (selanjutnya "Krisis"), bahkan terparah sejak Selasa Hitam tahun 1929 yang memulai periode Depresi Besar tahun 1930an.1 Krisis yang dimulai dari gagal bayar hipotik (subprime mortgage) ini menjalar sampai ke instrumen-instrumen kredit lainnya seperti saham, derivatif, CDS (credit default swap), CDO (collateralized debt obligation), dst. Tidak hanya ini, ia bahkan juga memangsa sektor lainnya. Pelaku utama sektor industri dan manufaktur di AS seperti raksasa General Motors dan ritel elektronik Circuit City pun terkena imbasnya.2 Singkatnya, Wall Street dan afiliasinya harus menelan pil pahit krisis. Namun, sayangnya tidak hanya Wall Street, mereka-mereka yang di jalanan (main street), yaitu masyarakat, juga harus menanggung akibat krisis ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan rumah, bahkan tidak sedikit yang mengalami gangguan jiwa bahkan bunuh diri. Lalu selain domestik, apakah dampak Krisis ini bagi ekonomi dunia ?

Krisis ini, sebagaimana diketahui bersama, juga tidak hanya bersangkutan dengan kehidupan masyarakat AS saja, atau dengan keberlangsungan ekonomi domestik AS semata. Tidak perlu waktu terlalu lama untuk ombak krisis ini sampai di, misalnya, bahkan utamanya, daratan Eropa. Satu per satu negara-negara Eropa berjatuhan. Bahkan, akhirnya Zona Euro pun juga dirundung krisis. Di jalanan, masyarakat mulai mengonsolidasikan protes, tidak jarang yang bersifat vandalistik. Pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan pengetatan anggaran (austerity) yang harus memotong alokasi sana-sini. Di sisi lain, muncul kelompok-kelompok populis kanan yang mencoba mengaktifkan kembali romantisisme konservatif dengan menafikan sistem norma dan nilai global (demokrasi, pasar bebas, dan multikulturalisme, misalnya). Dari dunia internasional, seruan-seruan kritis terhadap kegagalan institusi dan pemerintahan global (global governance) marak diserukan. Bahkan, Nouriel Roubini mencela G-20 sebagai G-zero yang tidak memiliki taji apa-apa dihadapan krisis ini.3

Dampak Krisis ini ke negara-negara berkembang dan emerging market juga signifikan. Sekalipun tidak banyak yang terkena langsung dampak krisis, namun semenjak negara-negara ini banyak yang bergantung pada rupa-rupa pembiayaan internasional seperti

1 Tulisan ini dimungkinkan oleh dan melalui keterlibatan penulis di fragmen Kapitalisme dalam Jaringan Riset Kolektif (JeRK), Januari-Desember 2013. Terima kasih disampaikan kepada rekan-rekan fragmen: Mita Yesyca, Gema Bastari, Adinda Caesarany, Nahdlatur Nana Rosyidah, Khairunissa Adjani, Nuril Kiki Hakikiyah, Mita Gustrianti dan Nadia Dwi Fortuna.

2 “G.M., Once a Powerhouse, Pleads for Bailout,” New York Times, 11 November 2008; “General Motors declares bankruptcy – the biggest manufacturing collapse in US history,” Guardian, 2 Juni 2009; “Lessons From the Death of Circuit City,” Wall Street Journal, 25 Oktober 2012.

pinjaman, hutang, investasi asing, dan trasnfer, maka akhirnya Krisis pun juga terasa di sana. Banyak skema investasi harus ditangguhkan atau ditahan. Bahkan, dalam dua tahun saja, aliran keuangan ke negara berkembang akan jatuh sampai dengan US$ 300 miliar, atau sekitar 25 persen.4 Ekonomi di sektor riil pun ikut terganggu. Indeks Baltik Dry, salah satu indikator utama untuk mengukur aktivitas ekonomi dan perdagangan, jatuh sampai 4/5 kali hanya dalam lima bulan pasca Krisis. Bisa dimaklumi kemudian saat ekspor, impor, investasi, dan pertumbuhan jatuh, maka masyarakat kehilangan pekerjaan, berpendapatan rendah, dan akhirnya kemiskinan meningkat, keresahan sosial mulai muncul dan muncul narasi-narasi Krisis lainnya sebagaimana telah sering kita dengar.

Sampai di sini, setidaknya sudah bisa dipetakan narasi umum tentang dampak Krisis. Mulai dari dampak sosio-ekonomi internal AS, dampak ke Eropa, dampak ke pemerintahan global, dampak ke negara berkembang, dan dampak ke ekonomi riil. Tulisan ini tidak hendak menjabarkan secara detil dan meneruskan narasi-narasi mengenai dampak Krisis ini. Melainkan hendak coba melengkapi narasi dampak Krisis ini dengan satu narasi yang nampaknya masih sedikit, jika bukan absen sama sekali, dari perbincangan publik, baik internasional maupun dalam negeri. Narasi yang absen itu adalah dampak Krisis terhadap paradigma pengorganisasian ekonomi dalam konteks kapitalisme global kontemporer. Narasi yang dimaksud sama sekali tidak bisa direduksikan sebagai sekedar kebijakan-kebijakan pemerintah dan/atau institusi, bukan juga persoalan teori-teori ekonomi dan/atau ekonomi politik baru.5 Ia juga tidak bisa disimplifikasi sebagai tren bisnis dan manajerial perusahaan, tidak juga berkaitan dengan munculnya komoditas atau produk baru. Hal-hal ini tentunya juga penting dan menantang untuk dibahas. Namun demikian, sebagaimana yang akan dipertahankan tulisan ini, narasi ini lebih fundamental semenjak ia mencakup unsur paradigmatik dan tatanan, yang di dalamnya kebijakan diorientasikan, bisnis dikoridorkan, komoditas diciptakan, kapital diakumulasi dan refleksi teoritis diarahkan. Bahkan, yang terlebih penting, memahami dampak Krisis terhadap paradigma pengorganisasian ekonomi global ini krusial, seperti yang akan ditunjukkan, bagi kesiapan kita dalam menyongsong krisis-krisis berikutnya.

Tulisan ini bertujuan merumuskan suatu hipotesis yang dibangun secara deduktif berdasarkan paparan deskriptif tentang tren ekonomi makro dan praktik politik ekonomi di tingkat global dan/atau multilateral. Argumentasi umum yang hendak saya ajukan adalah bahwa Krisis finansial global telah mengubah secara fundamental pola pengorganisasian

4 Dirk Willem te Velde, Effects of the Global Financial Crisis on Developing Countries and Emerging Markets: Policy responses to the crisis, Catatan Konferensi Overseas Develompent Institute, 8 December 2008.

ekonomi global dengan mereka-ulang status dan posisi ekonomi finansial, ekonomi riil dan hubungan di antara keduanya. Namun demikian, pembahasan lebih lanjut mengenai akar musabab perubahan ini akan dilakukan di lain kesempatan. Setidaknya, dengan data-data yang disajikan di sini, pembaca dapat mengonfirmasi temuan utama tulisan ini tentang perubahan sistemik ekonomi global. Dalam membangun argumen ini, tulisan ini pertama-tama menunjukkan dimensi global ekonomi AS pra-Krisis untuk menunjukkan secara spesifik faktor mana yang secara signifikan memberi muatan global tersebut. Dengan menggunakan indikator-indikator dari beberapa institusi internasional terkait, tulisan ini mendemonstrasikan bagaimana sektor finansial mendominasi ekonomi AS dan kemudian pada gilirannya mendeterminasi struktur ekonomi global. Di bagian kedua, tulisan ini memberikan bukti empiris bagi dampak paradigmatik dan sistemik dari Krisis ke salah satu praktik pengorganisasian ekonomi kontemporer, yaitu yang dilakukan oleh World Trade Organization. Khususnya, dengan memberi fokus kepada program Aid for Trade untuk membuktikan argumentasi tulisan ini. Di bagian akhir, tulisan ini mengulas dan merangkum temuan dan argumen, serta menarik beberapa simpulan penting bagi pemahaman kita tentang dan terhadap Krisis dan transformasi kapitalisme.

Pertumbuhan Berbasis-Hutang

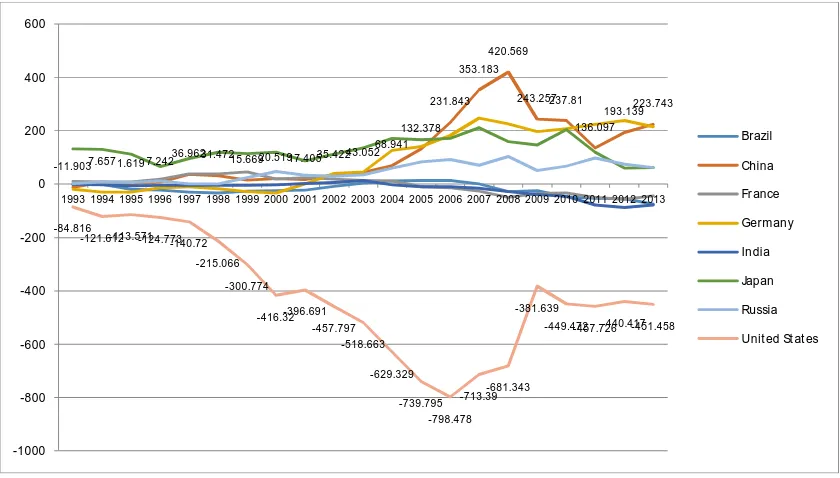

Grafik 1. Neraca Transaksi Berjalan Negara-Negara Maju (Pilihan), dlm juta $

Sumber: World Economic Outlook Database, IMF (Diolah)

Dari data ini bisa langsung dilihat dengan jelas bagaimana ekonomi AS sangat bergantung pada dunia (untuk sementara, kita kesampingkan dulu data 2008 ke belakang). Dengan kata lain, defisit yang begitu besar memberikan AS predikat defisit no. 1 dunia, yang dengan kata lain, AS adalah pengutang no. 1 dunia. Bisa dilihat, bahwa sejak 1995 s/d 2006, kurva neraca bergerak konstan menurun (kecuali 2000/1). Bahkan, semenjak 1997, penurunan itu semakin menajam. Dalam 10 tahun saja, semenjak 1996, defisit tersebut membengkak sampai lebih dari 600 persen. Sampai di sini bisa disimpulkan sementara bagaimana ekonomi AS ditumpukan pada defisit perdagangan internasional. Lalu bagaimana ini bisa menunjukkan secara presisi sektor mana yang dominan ?

Karena itu, perlulah untuk membedah anatomi pertumbuhan AS ini. Dengan defisit sebesar itu, bisa dibayangkan bagaimana AS menciptakan kondisi untuk memperderas aliran kapital ke ekonominya melalui instrumen-instrumen aset hutang yang diciptakan dan dijualnya ke investor di seluruh dunia. Investor terbesarnya adalah negara-negara Asia Timur (tidak termasuk Jepang), terutama Cina : pada 1996, agregat neraca transaksi berjalannya berada pada US$ 25 Miliar, tapi pada 2006, angka tersebut melonjak sampai US$ 557 Miliar;6 sementara pada periode yang sama, cadangan valuta asing meningkat dari US$ 690 Miliar ke US$ 2,9 Triliun.7 Besarnya aliran kapital ini, uniknya tidak digunakan AS untuk

6 World Economic Outlook Database, IMF. 7 World Development Indicator, World Bank.

-11.9037.657 1.619 7.242

36.96231.47215.66920.51917.40535.42243.05268.941 132.378 231.843 353.183 420.569 243.257237.81 136.097 193.139223.743 -84.816

-121.612-113.571-124.773-140.72 -215.066 -300.774 -416.32-396.691 -457.797 -518.663 -629.329 -739.795 -798.478 -713.39-681.343 -381.639

-449.472-457.726-440.417-451.458

-1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Brazil China Fr ance Germany India Japan Russia

menanamnya di infrastruktur atau lainnya yang punya dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Malahan, kapital yang besar ini dipakai AS untuk menciptakan mekanisme-mekanisme penciptaan hutang, dan dengan demikian mendasarkan pertumbuhannya pada hutang.

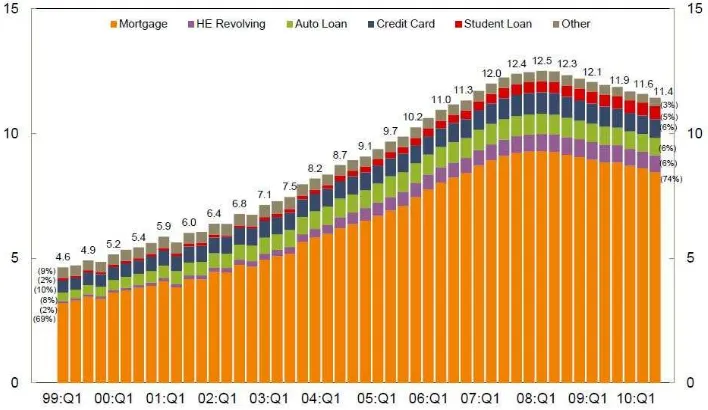

Studi Mattias Vermeiren menunjukkan ke arah ini. Ia menyebut rezim pertumbuhan AS sebagai sesuatu yang berbasiskan pembiayaan (finance-led).8 Semenjak financing di AS merupa dalam bentuk hutang, maka bisa dipastikan bahwa pertumbuhannya juga berbasiskan pada hutang (debt-led). Grafik 2 membenarkan ini. Di tahun 2008, hutang rumah tangga AS mencapai US$ 12,5 triliun. Angka ini terus menapak naik dari US$ 4,6 triliun hanya dalam 10 tahun (sejak 1999). Dari besaran tersebut, sumbangsih hutang hipotik (mortgage) adalah yang terbesar: sekitar 75 persen.

Grafik 2. Total Hutang Rumah-Tangga AS dan komposisinya

(Sumber: Quarterly Report in Household Debt and Credit, 2010 Q4, Federal Reserve Bank of New York, Feb. 2011)

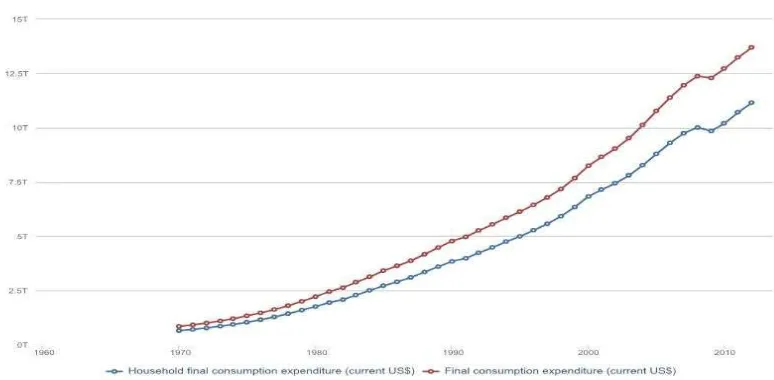

Pembaca umumnya akan mengernyitkan dahi saat fakta ini dihadapkan pada dua grafik berikutnya (Grafik 3 & 4). Grafik ke-3 menunjukkan tren peningkatan (tajam) pengeluaran konsumsi di AS. Di tahun 2008, 80 persen pengeluaran konsumsi final didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang besarnya mencapai US$ 10 triliun. Besaran ini merupakan kali

lipat dua dari angka 13 tahun sebelumnya (1995). Angka ini terus naik dengan konstan semenjak 1991.

Grafik 3. Pengeluaran Konsumsi AS dan Kontribusi Konsumsi Rumah-Tangga (dlm. Triliun Dolar)

(Sumber: World Development Indicator, World Bank, diolah.)

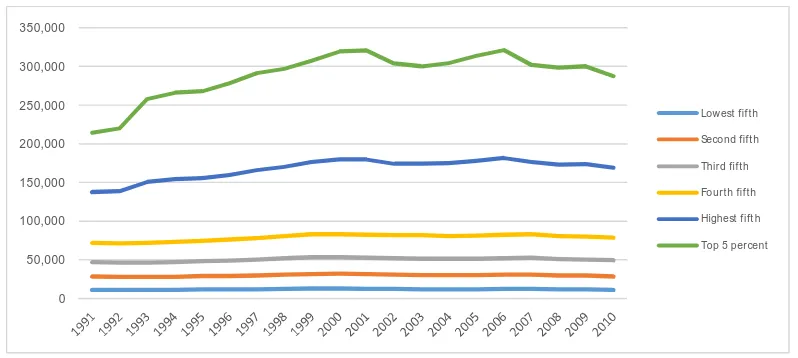

Namun, dengan berpaling pada grafik ke-4, didapati setidaknya dua fakta tentang rata-rata pemasukan masyarakat AS per tahun: yaitu didominasi oleh pemasukan yang relatif kecil, dan diwarnai dengan jurang ketimpangan yang besar. Setidaknya 80 persen dari masyarakat AS memiliki pemasukan per tahun tidak sampai US$ 100.000. Dengan grafik ini, maka pertanyaan sederhana yang segera terlintas adalah dari mana masyarakat AS mendapat uang untuk mengonsumsi? (Grafik 4 ini juga menunjukkan fakta lain bagaimana ternyata pelaku dominan dari total pengeluaran konsumsi AS adalah mereka yang berada 5 persen teratas; dengan demikian retorika 1 persen vs 99 persen oleh para simpatisan Occupy Wall Street tidaklah terlalu bombastis.9

9 Tim harian Guardian bahkan mengumpulkan data empirik dibalik retorika ini dan mengkonfirmasinya. "Occupy protestors say it is 99% v 1%. Are they right?" Guardian, 16 November 2011, diakses dari

Grafik 4. Ketimpangan Pemasukan di AS (dlm US$ 2010)

(Sumber: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplements, diolah)

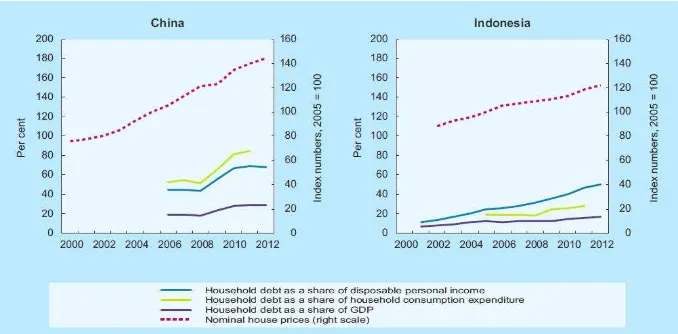

Dari angka konsumsi yang tinggi, angka hutang yang tinggi, dan angka pemasukan yang rendah maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat AS mendedikasikan pengeluarannya untuk (bayar) hutang. Kredit, dengan kata lain, adalah instrumen penggerak ekonomi nasional AS. Hutang dengan demikian adalah komponen utama pertumbuhan AS. Grafik 5 semakin menjustifikasi dominasi hutang dalam faktor determinan pertumbuhan ekonomi AS. Ditunjukkan bagaimana PDB AS ditopang oleh hutang rumah tangga, bahkan semenjak 2002, rasio tersebut selalu berada di atas 80 persen. Pula terlihat bagaimana jumlah hutang rumah tangga AS melampaui pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dari data ini bisa disimpulkan bahwa, praktis, semua orang di AS memiliki hutang. Inilah profil pertumbuhan ekonomi AS: berbasiskan hutang. (Sebagai perbandingan, penulis menyertakan Grafik 6 untuk menunjukkan rezim pertumbuhan di negara berkembang, yaitu yang tidak menumpukan pada hutang).

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

Grafik 5. Hutang rumah tangga dan harga rumah di AS , 1995–2012

(Sumber: UNCTAD, Trade and Development Report, 2013)

Grafik 6. Hutang rumah tangga dan harga rumah di Cina dan Indonesia (representasi EMDC), 2000–2012

(Sumber: UNCTAD, Trade and Development Report, 2013)

Akumulasi Finansial berskala Global

Semenjak sektor swasta selalu dicirikan dengan pengejaran profit, maka bisa disimpulkan kemudian bahwa kondisi keberhutangan ini adalah suatu hal yang menguntungkan.

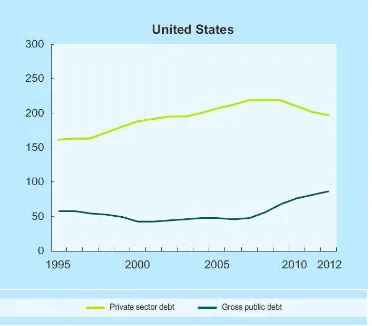

Grafik 7. Kompisisi Hutang AS, 1995–2012 (% PDB)

(Source: UNCTAD, Trade and Development Report, 2013)

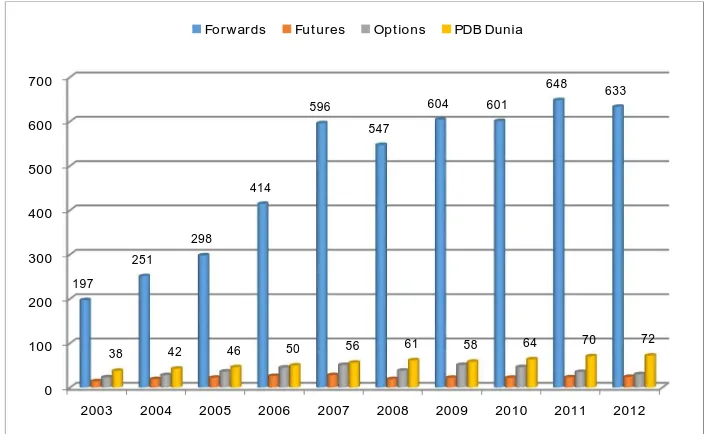

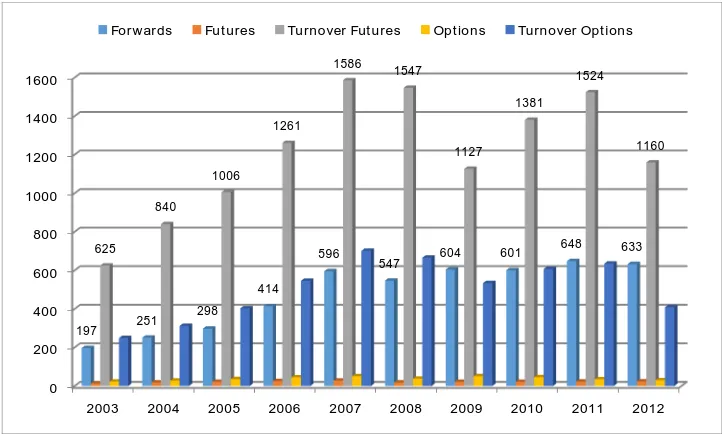

Setelah membedah anatomi pertumbuhan ekonomi AS, maka berikutnya disajikan upaya serupa terhadap sektor finansial swasta di AS. Hendak ditunjukkan betapa menggiurkan dan menguntungkannya sektor finansial swasta ini, sedemikian rupa sehingga ia mencetak angka-angka spektakuler. Salah satu produk perdagangan finansial yang hendak difokuskan di sini adalah produk derivatif. Produk derivatif ini disebut-sebut sebagai salah satu penyebab utama Krisis oleh Financial Crisis Inquiry Commission yang dibentuk khusus oleh pemerintah AS untuk menginvestigasi akar penyebab Krisis.10 Derivatif adalah instrumen finansial sekuritas yang nilainya diturunkan (derived) dari aset acuan (underlying asset) seperti, misalnya, saham, obligasi, komoditas, valuta, suku bunga dan indeks harga. Namun, derivatif tidak menandakan kepemilikan atas aset tersebut. Pemegang derivatif, dengan demikian, hanya ‘bertaruh’ dan ‘berspekulasi’ atas harga dari aset tersebut. Disebut-sebut sebagai salah satu penyebab utama krisis karena sifatnya yang tergolong dalam shadow banking, yaitu aktivitas perbankan/keuangan yang berada di luar regulasi pemerintah/regulator, dus, shadowy. Kebanyakan produk derivatif (futures, forward, swaps dan options) bersifat over-the-counter (OTC), yaitu tanpa melalui bursa. Artinya, deal terjadi

secara langsung, orang per orang. Statistik-statistik berikut mencoba memberi gambaran mengenai peran signifikan derivatif.

Grafik 8. Dominasi Sektor Finansial dalam Ekonomi Global (dlm US$ triliun)11 (Sumber: BIS Statistics & Databank Worldbank, diolah)

Grafik 8 menunjukkan dengan jelas jurang pemisah yang jauh antara total volume PDB dunia dengan, bahkan cukup hanya, forwards saja. Grafik 9 bahkan menunjukkan data yang lebih mencengangkan. Total lalu lintas transaksi (turnover) di pasar futures pada 2008 (sebelum krisis) sebesar US$ 1.547 triliun; jika dibandingkan dengan PDB dunia saat itu yang hanya US$ 56 triliun, maka besar pasar futures ini mengerdilkan ekonomi dunia sampai 27 kali. Tidak kalah mencengangkan adalah Grafik 10 yang menunjukkan jumlah total derivatif dan options dibandingkan dengan lalu lintas transaksinya masing-masing. Tahun 2008, total futures yang hanya US$ 19 triliun itu dipertukarkan terus menerus melalui transaksi, sampai-sampai jumlah pertukaran tersebut mencapai 80x nilai total futures tersebut, yaitu US$ 1.547 triliun. Pertanyaan mendasar kemudian: dari mana uang-uang ini berasal?

11 Forwards merupakan derivatif yang diselenggarakan langsung, over-the-counter, dan diluar regulasi. Sementara futures dan options, keduanya mengikuti aturan pasar modal pada umumnya.

0 100 200 300 400 500 600 700

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

197 251

298 414

596 547

604 601 648

633

38 42 46 50 56 61 58 64 70 72

Grafik 9. Volume Pasar Derivatif Global (dlm US$ triliun)

(Sumber: BIS Statistics, diolah)

Grafik 10. Primasi Sirkulasi ketimbang Investasi (dlm US$ triliun)

(Sumber: BIS Statistics, diolah)

Dari mana pun uang-uang ini berasal, yang pasti satu hal perlu ditandaskan bahwa melalui pasar derivatif (dan finansial pada umumnya), hanya dari sejumlah uang tertentu, seorang investor dapat meraup keuntungan yang berkali-kali lipat. Besarnya volume uang ini bisa dijelaskan secara sederhana dengan menggunakan pendekatan penawaran-permintaan (supply-demand), yang berikutnya bisa dipisah lagi dari dua sisi. Pendekatan yang pertama adalah dari sisi prilaku rasional investor/trader.12 Saat suatu efek/surat berharga

12 Sebenarnya terdapat perbedaan antara investor dan trader. Investor lebih berorientasi jangka panjang. Sementara trader lebih berorientasi jangka pendek, bahkan sependek per hari.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

197 251 298

414 596

547 604 601

648 633 625 840 1006 1261 1586 1547 1127 1381 1524 1160

Forwards Fut ures Turnover Fut ures Opt ions Turnover Opt ions

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

14 19 22 26 28 19 22 22 23 24

625 840 1006 1261 1586 1547 1127 1381 1524 1160

Fut ures Turnover Futures

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

23 28 36 45 51 38 51 46 35 30

249 312 403 546 702 666 534 607 635 409

diperdagangkan di bursa dengan harga murah, maka ia akan menarik banyak investor untuk membeli. Semakin banyak investor yang datang, semakin naik lah harganya. Saat harga terus naik, otomatis satu per satu investor mulai mundur, dan akhirnya saat sepi peminat, harga mulai jatuh, dan begitu seterusnya. Setiap investor mempertaruhkan uangnya semata-mata pada dinamika perbedaan harga (price advantage).

Namun apabila didekati dari sisi investor institusional besar (bank investasi, hedge fund, pemerintah), yaitu institusi yang memiliki dana yang teramat besar, seringkali mereka melakukan ‘manipulasi’ pasar dengan mengucurkan uang dalam jumlah besar untuk mengarahkan rasionalitas investor non-institusi dalam kerangka permintaan-penawaran tadi.13 Tujuannya bervariasi berdasarkan sang pengucur. Bagi pemerintah, biasanya untuk mengendalikan harga. Bagi bank investasi, seringkali untuk semata-mata menggeliatkan lalu lintas transaksi dengan harapan memperbesar komisi dari masing-masing nasabahnya dan juga menaikkan harga indeksnya—yang artinya ‘saatnya menambahkan jumlah uang!’ Institusi besar seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, dst., seringkali justru mengadopsi sisi yang berkebalikan dari investor.14 Saat investor membeli, mereka menjual, begitu sebaliknya. Semakin intens rutinitas ini diulangi, semakin banyak uang dihasilkan. Dengan kata lain, pasar finansial merupakan arena yang menggiurkan bagi para pemodal besar untuk terus menerus mengakumulasikan profit/kapitalnya. Siapakah mereka?

Laporan Office of the Comptroller of the Currency, AS, menunjukkan bahwa lima terbesar dari mereka adalah JP Morgan Chase Bank, Bank of America, Citibank, Wachovia Bank dan HSBC Bank.15 Inilah 5 bank teratas yang menguasai sektor swasta finansial Amerika tepat sebelum krisis melanda. Di kuartal pertama 2008, total kepemilikan nilai nosional (notional value) derivatif dari top 5 bank ini mencapai kisaran 95 persen dari total keseluruhan derivatif yang beredar di AS. Masih dari dokumen yang sama, didapati bahwa JP Morgan Chase, sekalipun memiliki kontrak derivatif sebesar US$ 87 triliun, namun asetnya hanyalah US$ 1,7 triliun. Demikian pula dengan Bank of America, aset US$ 1,5 triliun bisa menghasilkan kontrak derivatif US$ 38 triliun. Jelas, bahwa resiko default selalu membayangi pasar derivatif ini.16 Namun demikian, para pelaku ini nampak tidak menghiraukannya.17

13 Sam Seiden, “How Institutions Buy and Sell on Price,” Money Show, 31 Januari 2013, diakses dari:

http://www.moneyshow.com/articles.asp?aid=VideoTransTr-30435.

14Idem., lihat juga Michael C. Schlachter, Invest Like an Institution (Apress, 2013).

15 Office of the Comptroller of the Currency, Quarterly Report on Bank Trading and Derivatives Activites, 2008 Q1, Maret 2008.

16 Warren Buffet bahkan mengakui sendiri bahwa “I view derivatives as time bombs, both for the parties that deal in them and the economic system” pada 2003. Lih. Warren Buffet, Berkshire Hathaway 2002 Annual Report, 2003.

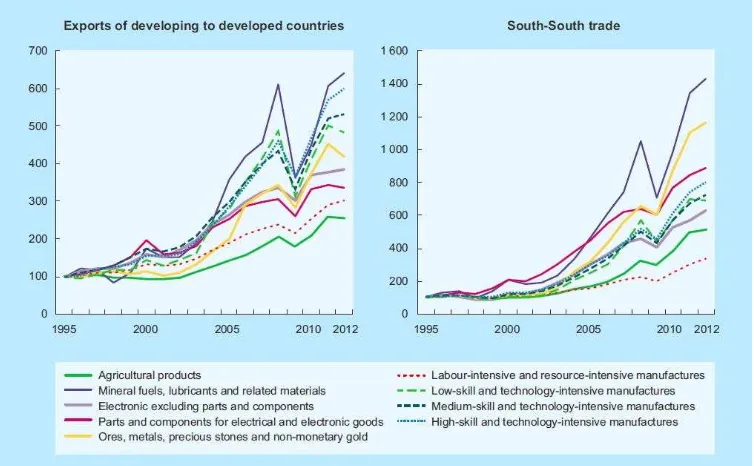

Lalu, bagaimana hal ini dapat mempengaruhi ekonomi global? Ekonomi yang bertumpukan pada akumulasi finansial ala AS ini sebenarnya sangat membutuhkan topangan dari ekonomi negara lain. Satu konsekuensi logis dari rezim pertumbuhan berbasis hutang ini adalah membuat negara-negara lain untuk mengonsolidasikan rezim pertumbuhannya dengan tidak berbasiskan pada hutang. Negara-negara Selatan, misalnya, menumpukannya pada ekonomi sektor riil, ketimbang sektor finansial (Grafik 11). Nampak di situ bagaimana peningkatan intensitas sektor-sektor ekonomi riil negara-negara berkembang secara konstan terjadi, bahkan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk bangkit kembali trennya pasca krisis 2008.

Grafik 11. Evolusi Ekspor Negara Berkembang berdasarkan produknya, 1995–2012 (Angka Index, 1995 = 100)

(Source: UNCTAD, Trade and Development Report, 2013 )

Hal ini harus dibaca secara holistik. Kenyataan bahwa negara-negara Selatan ini menunjukkan peningkatan secara kurva, tidak lantas berarti bahwa sekarang adalah era the rise of the South.18 Untuk bisa realistis, kita wajib menyejajarkannya dengan karakteristik pertumbuhan AS yang berbasikan hutang. Dengan kata lain, kita perlu menyadari bahwa AS membutuhkan negara-negara berkembang di Selatan, terutama, untuk ‘menambal’ defisit neraca transaksi berjalannya. Dengan Cina, misalkan, secara bilateral, AS defisit sebesar US$ 268

miliar pada 2008. Sehingga adalah terlalu naïf untuk tergesa-gesa mendeklarasikan jatuhnya AS dan naiknya negara-negara berkembang dan Selatan.

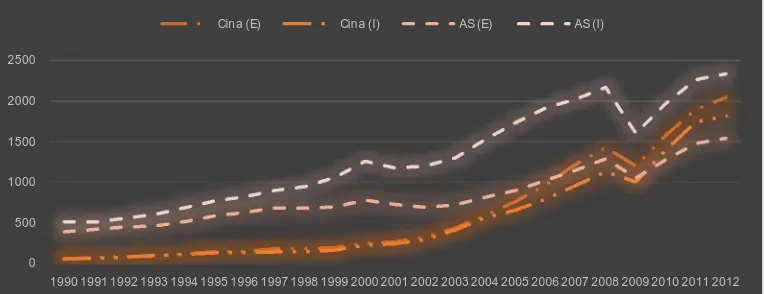

Grafik 12. Total Volume Ekspor-Impor Cina dan AS (dlm. Juta Dolar)

(Sumber: WTO Statistics Database, diolah)

Sampai di sini sekiranya sudah cukup bagi kita untuk dapat memahami apa dampak sistemik dari krisis finansial AS 2008 silam. Tulisan ini sudah menunjukkan bagaimana portofolio ekonomi AS sangat bergantung pada upayanya untuk mempertahankan pertumbuhan berbasiskan hutangnya. Ekonomi semacam ini, mau tidak mau mensyaratkan AS untuk menjalankan perdagangan defisit dengan dunia. Sehingga jelas bahwa AS membutuhkan dunia, terutama negara berkembang dan Selatan untuk memenuhi kebutuhan impornya. Pula tulisan ini telah menunjukkan bagaimana sektor swasta memainkan peran kunci dalam menggerakkan sistem finansial AS dan mewarnainya dengan karakter-karakter spekulatif. Sektor finansial, juga telah didemonstrasikan, adalah modus paling menguntungkan untuk mengakumulasi kapital dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka, apabila ditanya dampak krisis finansial terhadap sistem ekonomi global, jawabannya akan mempengaruhi hubungan antara perdagangan sektor finansial dan sektor riil.

FINANSIALISASI SEKTOR RIIL MELALUI RETORIKA DONOR

Selayang pandang Aid for Trade

Aid for Trade pertama kali diluncurkan oleh WTO pada Pertemuan Tingkat Menteri-nya di Hong Kong tahun 2005. Setahun kemudian ia diperlengkapi dengan sebuah Unit Kerja (Task Force) untuk kepentingan operasionalisasi serta bekerja sama dengan berbagai institusi

0 500 1000 1500 2000 2500

keuangan, perdagangan, dan pembangunan regional/multilateral sejak tahun 2007.19 Inisiatif

bantuan untuk perdagangan ini bertujuan membantu negara-negara berkembang dan kurang berkembang agar dapat terlibat dalam perdagangan internasional dengan mengeliminasi hambatan-hambatan terkait perdagangan yang dihadapi oleh negara-negara tadi. Bantuan yang diberikan berupa pembangunan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas institusional terkait perdagangan. Dalam menjalankan inisiatif ini, WTO bekerja pada dua level; pertama di tingkat global, yaitu memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemberian bantuan dari donor kepada negara-negara penerima bantuan secara berkala; dan kedua di tingkat lokal, WTO berperan sebagai pendorong pengarusutamaan (mainstreaming) perdagangan sebagai strategi pembangunan nasional negara-negara rekannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, WTO bersama World Bank dan OECD telah mendorong dilakukannya riset terhadap perdagangan dalam kerangka ‘rantai nilai global’ (global value chain).20 Pendekatan rantai nilai (value chain) ini dilihat menjadi semakin penting semenjak liberalisasi perdagangan di berbagai level telah meningkatkan akses terhadap pasar serta biaya transportasi dan komunikasi yang semakin menurun memungkinkan proses produksi menjadi lebih leluasa: produksi dapat dilakukan di manapun sepanjang terdapat keterampilan dan bahan baku untuk proses produksi dengan harga dan kualitas yang kompetitif. Dalam kerangka rantai nilai global, rangkaian penambahan nilai dalam jaringan produksi berbagai industri secara global itulah yang menjadi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Jika sebelumnya upaya-upaya WTO terkait perdagangan internasional ditujukan untuk meningkatkan volume dan perluasan sektor-sektor perdagangan, pendekatan ‘rantai nilai global’ dalam melihat perdagangan kemudian mengarahkan organisasi multilateral ini untuk menyatukan dan menambah mata rantai nilai dalam jaringan produksi global. Jika sebelumnya pula, WTO berupaya mengintegrasikan negara berkembang, dan terutama negara-negara kurang berkembang, ke dalam ekonomi global serta mengusahakan bantuan dari donor untuk mendukung proses tersebut; tahun 2013 WTO secara spesifik mengangkat tema “Connecting to value chains” yang berarti mengupayakan langkah-langkah pemanfaatan bantuan pembangunan, agar negara-negara berkembang dan kurang berkembang dapat

19 “Aid for Trade,” World Trade Organization, diakses tanggal 6 September 2013 dari

http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/aid4trade_e.htm.

masuk dan terhubung erat dengan rantai nilai internasional (international value chain).21

Kompleksitas jaringan produksi yang mencirikan perdagangan global masa kini itulah yang dilihat oleh WTO sebagai peluang bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang agar dapat terlibat secara lebih intensif di dalam perdagangan global.

“The deepening and widening of value chains has boosted the share of intermediate goods in trade as more firms and countries join these diffuse networks. As firms focus more on trade in certain specific tasks and less on the complete production process, new opportunities arise for firms in developing countries, including in the least developed countries, to become part of these regional and global networks..”22

Dengan masuk ke dalam rantai nilai internasional yang sangat dinamis dan kompetitif, jumlah industri akan terus bertumbuh dan tekanan agar dapat tetap kompetitif akan mewajibkan mereka untuk meningkatkan keterampilan atau mengembangkan kompetensi dalam pasar yang semakin tersegmentasi. Proses ini dengan sendirinya akan meningkatkan perekonomian. Negara-negara berkembang dapat meningkatkan produksi barang dan jasa serta mampu menarik investasi, baik dari dalam dan luar negeri. Penyerapan tenaga kerja pun terjadi dan dengan demikian tingkat kemiskinan akan berkurang.

Apa saja yang telah dilakukan oleh WTO dalam rangka ‘connecting (the developing and the LDCs) to value chains?’ Di antara negara-negara berkembang, agenda perdagangan cenderung dikejar melalui upaya integrasi ekonomi regional. Aid for Trade berperan sebagai katalis bagi rantai nilai regional, caranya: membangun kapasitas produktif dan mendukung liberalisasi perdagangan dan investasi regional melalui berbagai proyek ataupun program, serta mendukung efisiensi birokrasi dan juga membangun infrastruktur. Salah satu yang dinilai berhasil ialah pemberian FDI untuk mendukung ASEAN Free Trade Area dan ASEAN Economic Community, di mana Vietnam berhasil menjadi Negara ber-Pendapatan Menengah (Middle Income Country) di tahun 2012.23 Vietnam mulai mengadopsi rezim

perdagangan dan investasi bebas dengan bergabung ke dalam AFTA dan ASEAN Area Investment Program, yang memungkinkannya untuk terhubung dengan berbagai jaringan produksi regional. Langkah-langkah Vietnam untuk berpartisipasi dalam rantai nilai regional ini kemudian diikuti oleh Kamboja dan Myanmar.

21 “Fourth Global Review of Aid for Trade: “Connecting to value chains””, diakses tanggal 6 Sept. 2013,

http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13_e.htm.

22 “Foreword”, OECD/WTO (2013), Aid for Trade at a Glance 2013: Connecting to Value Chains,

http://dx.doi.org/10.1787/aid_glance-2013-en.

Berikut adalah gambaran aliran Aid for Trade dalam konteks aliran Official Development Assistance (ODA) secara keseluruhan. Bantuan bagi Perdagangan regional dan sub-regional hanya menyusun sebagian kecil dari keseluruhan Aid for Trade, akan tetapi jumlahnya terus meningkat hingga saat ini.24

Grafik 13. Pendanaan Program Regional dan Global per Kategori (Pangsa dalam Persen dan Nilai Total) 25

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pembangunan kapasitas produktif menjadi kategori yang paling dominan menyusun Aid for Tradedi tingkat regional dan sub-regional sejak tahun 2006. Akan tetapi jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan kapasitas produktif dalam Aid for Traderegional dan sub-regional tampak menurun pada tahun 2009 hingga 2011, dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan mendukung kebijakan dan peraturan perdagangan.

24Ibid., hlm. 133

Grafik 14. Distribusi Geografis Pendanaan Program Regional dan Global

(Pangsa dalam Persendan Nilai Total)26

Pada tabel di atas tampak bahwa alokasi dana Aid for Trade tersusun paling besar oleh kategori global atau multi-regional, di mana dana tersebut diberikan kepada negara-negara dengan kebutuhan serupa walau tidak berada dalam wilayah geografis yang sama.27 Dana

untuk Afrika naik sebanyak dua kali lipat dari tahun 2006 hingga tahun 2011. Menurut publikasi WTO, hal ini dikarenakan tingginya dukungan dari para pemimpin negara-negara Afrika terhadap integrasi regional.28 Sementara itu, studi kasus dari implementasi Aid for

Tradedi Mozambik, melalui Program Strategis Nacala Corridor Economic Development oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), menyebutkan peran Aid for Trade dalam membangun jaringan industri antara Mozambik dengan negara-negara tetangganya seperti Malawi, Tanzania, dan Zambia. Ke depannya, target Aid for Tradeoleh WTO masih dalam rangka mewujudkan kapasitas produktif bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang agar dapat bergabung ke dalam rantai nilai internasional. Untuk itu, WTO akan melibatkan sektor swasta maupun lembaga-lembaga nonpemerintah lain sebagai rekan

26 Diambil dari Ibid.

dalam membangun kapasitas produktif regional, baik dari sisi sumber daya manusia maupun institusionalnya.29

Inilah sekilas upaya yang dilakukan WTO untuk membawa mereka-mereka yang tidak terkoneksikan secara memadai ke rantai nilai global. Konfidensi WTO dalam mengklaim keberhasilan ini bisa dibilang cukup tinggi, terlihat dari pengantar laporannya dan komentar-komentar di websitenya.

World Trade Report 2013

Untuk menyituasikan Aid for Trade dalam pandangan WTO yang lebih luas, di sini akan dibahas poin-poin utama dalam laporan tahunan World Trade Report 2013 WTO. Dalam World Trade Report 2013 disebutkan tiga konteks sosio-ekonomis yang menjadi perhatian WTO saat ini terkait keberlangsungan perdagangan internasional ke depannya: pertama, kesenjangan ekonomi dan pengangguran; kedua, isu-isu lingkungan; dan ketiga, isu ekonomi makro dan finansial. Secara singkat berikut adalah apa dan mengapa WTO melihat ketiganya sebagai konteks krusial bagi perdagangan internasional di masa depan.

Munculnya ekonomi baru seperti Cina tidak lantas diikuti dengan pemerataan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, WTO berpegang bahwa perdagangan, yang didukung dengan perkembangan teknologi atau dengan investasi dari luar (Foreign Direct Investment/FDI), akan memengaruhi distribusi pendapatan secara signifikan dalam suatu negara, dan di saat yang sama pula ketiganya merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meskipun program-program penyesuaian struktural demi keterbukaan perdagangan dapat berdampak pada kenaikan tingkat pengangguran, WTO cenderung mengutamakan potensi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang dapat dihasilkan dari perdagangan bebas. Sebab, penyesuaian-penyesuaian semacam inilah yang dilihat sebagai kebutuhan atau langkah awal bagi struktur komposisi ketenagakerjaan dan produksi yang baru. Dukungan kebijakan diperlukan untuk mengantisipasi dampak dari penyesuaian-penyesuaian tersebut, seperti yang dinyatakan dalam kutipan berikut ini:30

“[K]ebijakan-kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang membantu para pekerja yang diberhentikan untuk menemukan pekerjaan baru dapat berkontribusi dalam meredakan ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Kebijakan yang memperkuat lingkungan yang ramah untuk perusahaan dapat berkontribusi positif bagi penciptaan lapangan pekerjaaan. Inisiatif-inisiatif untuk memperkuat pasar keuangan domestik khususnya dapat memperoleh ganjarannya, sejauh mereka berhasil memfasilitasi investasi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Secara umum, inisiatif-inisiatif, seperti

29Ibid., hlm. 141.

Aid for Trade, yang bertujuan memperkuat respon penawaran (supply) di negara-negara berkembang dapat berkontribusi dalam artian ini.”

Sementara itu, isu lingkungan nyata mengurangi tingkat daya saing dan menjadi hambatan bagi perdagangan bebas. Dimensi lingkungan telah dimasukkan ke dalam banyak kesepakatan dagang regional, termasuk tuntutan disiplin hukum dan standar-standar lingkungan domestik bagi tiap negara. WTO mendorong perhatian lebih tinggi terhadap ‘daya saing hijau’ oleh karena perdagangan bebas dan perlindungan terhadap lingkungan dilihat sebagai kunci bagi pembangunan yang berkelanjutan, tak terkecuali di negara berkembang. Investasi kepada negara-negara berkembang harus diberikan bersamaan dengan mengusahakan perubahan metode produksi dan perdagangan yang lebih rendah polusi dan energi.31

Bisa dilihat dengan jelas di sini bagaimana WTO melihat bahwa keuangan (finance) merupakan pelumas bagi jalannya perdagangan. Jika di tahun 90-an hingga krisis finansial 2008-2009 keuangan perdagangan (trade finance) tidak mendapatkan perhatian, WTO kini menekankan pentingnya menjaga hubungan antara keuangan perdagangan dan perdagangan itu sendiri. Kredit dengan produk yang dihasilkan sebagai jaminan menjadi bentuk umum keuangan perdagangan saat ini. Maka, dibutuhkan peningkatan literasi kredit serta kemudahan akses terhadap kredit yang didukung serangkaian kebijakan dan aturan, terutama untuk mendukung usaha kecil dan menengah di negara-negara berkembang. Selain dari pada itu, perdagangan internasional dan lingkungan global yang telah banyak berubah, yang utamanya adalah akibat dari perkembangan teknologi. Apa yang menjadi fokus WTO saat ini ialah ketersediaan dukungan bagi munculnya industri-industri baru.

“Keterbukaan cenderung menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi entitas-entitas ekonomi yang dicirikan oleh kuatnya lingkungan yang ramah bagi perusahaan dan pendidikan yang didesain dengan baik dan kebijakan-kebijakan pelatihan. Para individu akan lebih mudah dalam menjawab perubahan dalam lingkungan kompetitif di negara-negara yang dilengkapi dengan sistem perlindungan sosial. Kebijakan-kebijakan lingkungan yang dirancang dengan baik bisa menjadi keuntungan baik secara ekonomis maupun lingkungan. Entitas ekonomi terbuka tumbuh subur saat regulasi yang tepat menjamin stabilitas di pasar keuangan dan saat difasilitasinya akses ke keuangan, termasuk perdagangan finansial, khususnya untuk UKM.”32

Paparan ini tidak sebaiknya dilihat semata-mata dari permukaan saja. Refleksi kritis terhadapnya juga harus mampu untuk melampaui sekedar kritik di level implementasinya. Aid for Trade mendapat banyak kritik dari kalangan LSM karena kurangnya transparansi.

31Idem., 243.

Kritik seperti ini bermasalah karena ia tidak mengkonfrontasi program ini tepat di jantungnya. Kritik seperti ini dengan demikian memiliki asumsi bahwa ‘Aid for Trade sebenarnya bagus, hanya saja implementasiya yang belum bagus.’ Asumsi seperti ini yang akan selalu menjauhkan kita dari analisis holistik terhadapnya.

Refleksi: Jejaring Produksi dan Perdagangan Berkelanjutan

Mencoba meletakkan tren perdagangan kontemporer dalam konteks pemulihan krisis akumulasi finansial, maka langkah dan upaya yang ditempuh oleh WTO belakangan perlu untuk diklarifikasi. Upaya klarifikasi ini tentunya berkaitan dengan posisi tren tersebut dalam upaya mengamankan dan bahkan mengakselerasi akumulasi profit/kapital. Rezim akumulasi kapital kontemporer memiliki perbedaan cukup culas dengan yang sebelumnya. Secara umum, manifestasi akumulasi kapital melalui tren perdagangan yang terlihat dalam dan melalui WTO dapat dideskripsikan sebagai berikut: akumulasi kapital tidak lagi hanya ditentukan dari ada atau tidaknya perdagangan, melainkan kini ia dideterminasi dari kontinuitas atau keberlanjutan dari sirkuit perdagangan; apa saja yang diperdagangkan tidak menjadi soal, yang penting perdagangan tetap berlangsung. Bottom-line-nya adalah bahwa ada perdagangan saja tidak cukup, yang terpenting adalah perdagangan itu akan tetap ada di masa yang akan datang, bahkan, jika perlu, selamanya: suatu perdagangan berkelanjutan (sustainable trade).

Tren seperti ini tidak muncul begitu saja. Hal ini merupakan hasil refleksi pasca-krisis 2007-8 silam. Saat ekonomi finansial kolaps, maka perdagangan, lebih spesifiknya sebagai ekonomi riil, diharapkan dapat menjadi garda depan dalam memulihkan keadaan. Inilah komitmen WTO untuk berpartisipasi aktif dalam pemulihan pasca-Krisis, sebagaimana diungkapkan Pascal Lamy, Dirjen WTO, pada tahun 2009 silam.

“Peran WTO dalam krisis ini haruslah bergegas melampaui fungsinya sebagai jejaring aturan pengamanan,

… kita harus mulai bertindak atas beberapa bidang untuk menilai dan sebisa mungkin menjadi bagian dari solusi krisis saat ini. … Tantangan terbesar kita hari ini, oleh karenanya adalah untuk memastikan bahwa perdagangan adalah bagian dari solusi.”33

Lalu bagaimana memahami perdagangan sebagai solusi bagi krisis ekonomi global yang lebih sering dipahami sebagai ekonomi finansial? Sederhana saja. Ekonomi finansial ada karena ia ditopang oleh ekonomi riil. Ekonomi riil ini dengan demikian merepresentasikan produktivitas riil di lapangan. Beda halnya dengan ekonomi finansial yang lebih merupakan

derivasi (turunan, atau bahkan simulasi) dari ekonomi riil tadi. Produktivitas dan keberlanjutannya suatu proses produksi barang/jasa, lebih dari produknya, adalah ‘produk’ yang diperjual-belikan dalam ekonomi finansial. Produktivitas dan keberlanjutan produksi inilah yang dipertaruhkan dalam spekulasi finansial di pasar modal. Permasalahan yang berujung krisis, kemudian, adalah bahwa ekonomi riil ini semakin tergerus dan proporsinya teramat sangat jauh tertinggal dengan ekonomi finansial. Kehilangan topangannya, ambruklah ekonomi finansial.34

Berangkat dari pemahaman ini maka bisa kita pahami maksud dari Lamy tersebut dengan mengatakan bahwa perdagangan adalah solusi krisis. Dengan berdagang, maka ekonomi riil akan berputar. Lalu perputaran ekonomi riil ini akan memungkinan ekonomi finansial juga berputar kembali lantaran ia kembali mendapat ‘justifikasi’ di lapangan. Berputarnya ekonomi finansial, maka rezim akumulasi kapital bisa di amankan. Perdagangan, dengan demikian, tidak lagi sebaiknya dilihat sebagai persoalan untung-rugi semata. Perdagangan kini dinisbatkan suatu fungsi sistemik, yaitu sebagai syarat mutlak bagi berjalannya ekonomi di sektor-sektor lainnya—dan dengan demikian rezim akumulasi kapital itu sendiri. Vitalnya peran perdagangan ini secara sistemik membuat rezim ekonomi global berusaha keras untuk membuatnya lestari dan berkelanjutan. Usaha keras ini, tentu saja, termasuk mengeliminasi faktor penghambatnya yang paling utama, yaitu ketimpangan dan kemiskinan.

Tepat inilah yang terlihat dari kiprah WTO dalam upayanya memastikan kontinuitas perdagangan, dalam upayanya memperkuat, memperpekat dan memperluas jejaring perdagangan dunia, yaitu dengan menumpang pada isu-isu yang secara tradisional erat kaitannya dengan ‘pembangunan.’ Perdagangan kini tidak lagi berbicara mengenai profit semata, melainkan kesejahteraan (well-being). Bukan mutual gain, melainkan pengentasan kemiskinan. Bukan inovasi ekonomi, melainkan tanggung jawab sosial. Melalui ini bisa kita saksikan bagaimana pasca-krisis, hubungan bisnis dan pembangunan berubah: jika sebelum krisis pembangunan membutuhkan bisnis (melalui narasi-narasi developmentalisme), kini sebaliknya, bisnis membutuhkan keberhasilan pembangunan untuk menyelamatkan dirinya dari krisis. Terma-terma sosial, kini terinklusi ke dalam aspirasi-aspirasi akumulasi kapital/profit.

Implikasi

Dengan melihat Aid for Trade WTO seperti ini, maka bisa dibaca suatu pergeseran paradigmatik dalam pengorganisasian ekonomi global, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan. Penulis mencatat terjadinya pergeseran paradigmatik terkait modus akumulasi profit/kapital, dari perputaran langsung menuju perputaran yang sirkutis. (Lihat Tabel 1). Bila pada pertukaran langsung profit didapat dari transaksi langsung, dalam perputaran sirkuitis, profit didapat justru dari kontinuitas keberlanjutan sirkulasi barang. Dengan kata lain, setiap perhentian dalam sirkulasi ini adalah tempat-tempat untuk mengekstrak profit. Sehingga apabila dipandang dari paradigma ini, maka bukan transaksi itu yang terpenting, melainkan keberlanjutan dari transaksi yang merupakan ’sapi suci’ yang harus dijaga di sini. Model JPG (Jejaring Produksi Global)/RNG (Rantai Nilai Global) adalah model yang tepat merepresentasikan paradigma ini.

Matriks 2x2 Modus Akumulasi Profit

Paradigma

Langsung Sirkuit

B

en

tu

k

Riil Jual-Beli

Tradisional

JPG (Jejaring Produksi Global)/RNG

(Rantai Nilai Global)

Finansial Finansialisasi

Komoditas/Aset

Real Time Trading /

Spekulasi

Tabel 1. Matriks Modus Akumulasi Profit

Grafik 15. Estimated index trader positions and commodity prices, January 2006–May 2009

(Sumber: UNCTAD, Trade and Development Report, 2009)

Daftar Kutipan

“Aid for Trade,” World Trade Organization, diakses tanggal 6 September 2013 dari

http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/aid4trade_e.htm.

“Foreword”, OECD & WTO, Aid for Trade at a Glance 2013: Connecting to Value Chains,

http://dx.doi.org/10.1787/aid_glance-2013-en.

“Fourth Global Review of Aid for Trade: “Connecting to value chains””, WTO, diakses tanggal 6 Sept. 2013, http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13_e.htm.

“G.M., Once a Powerhouse, Pleads for Bailout,” New York Times, 11 November 2008

“General Motors declares bankruptcy – the biggest manufacturing collapse in US history,” Guardian, 2 Juni

2009

“Lessons From the Death of Circuit City,” Wall Street Journal, 25 Oktober 2012.

“Occupy protestors say it is 99% v 1%. Are they right?” Guardian, 16 November 2011, diakses dari

http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/nov/16/occupy-protests-data-video.

“Report by the Chairman of the Trade Negotiations Committee,” World Trade Organization, 3 and 4

February 2009, diakses dari

http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/tnc_chair_report_03feb09_e.htm (8 September 2013).

“Trade Opennes and the Broder Socio-Economics Context,” World Trade Report 2013: Factors shaping the

future of world trade (WTO, 2013), 237

Bremmer, Ian & Nouriel Roubini, “A G-Zero World: The New Economic Club Will Produce Conflict, Not Cooperation,” Foreign Affairs, 90, 2 (Maret/APril, 2011).

Buffet, Warren., Berkshire Hathaway 2002 Annual Report, 2003.

Carchedi, Guglielmo, “Behind and beyond the crisis,” International Socialism, 132 (2011).

Denning, Steve., “Big Banks and Derivatives: Why Another Financial Crisis Is Inevitable,” Forbes, 1 Agustus

2013.

Financial Crisis Inquiry Commission, Financial Crisis Inquiry Report: Final Report of the National Commission

on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States, Official Government of United

States of America, Januari 2011.

Marx, Karl, Capital, vol 1., terj. B. Fowkes (Penguin Books, 1976).

OECD, WTO dan World Bank, Global Value Chains: Challenges, Opportunities, and Implications for Policy,

Laporan untuk KTM G20, Sydney, Australia, 19 July 2014.

Office of the Comptroller of the Currency, Quarterly Report on Bank Trading and Derivatives Activites, 2008

Q1, Maret 2008.

Prasetyantoko, A., Bencana Finansial: Stabilitas Sebagai Barang Publik (Kompas Gramedia, 2008).

Schlachter, Michael C., Invest Like an Institution (Apress, 2013).

Seiden, Sam, “How Institutions Buy and Sell on Price,” Money Show, 31 Januari 2013, diakses dari:

http://www.moneyshow.com/articles.asp?aid=VideoTransTr-30435.

te Velde, Dirk Willem, Effects of the Global Financial Crisis on Developing Countries and Emerging Markets:

Policy responses to the crisis, Catatan Konferensi Overseas Develompent Institute, 8 December 2008.

UNDP, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, Human Development Report 2013.