BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Sindroma Koroner Akut

2.1.1. Definisi

Merupakan spektrum manifestasi akut dan berat yang merupakan keadaan kegawatdaruratan dari koroner akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen miokardium dan aliran darah (Kumar, 2007).

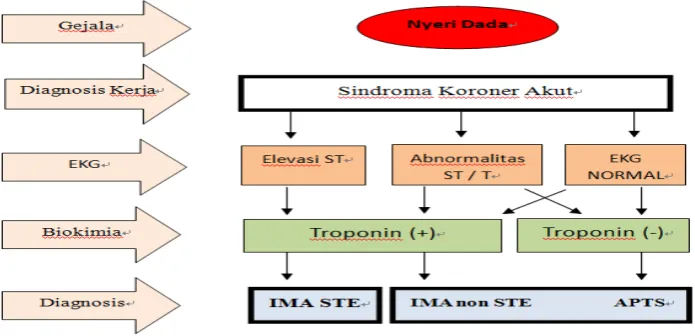

Sindroma Koroner Akut (SKA) terdiri dari infark miokard akut (IMA)

disertai elevasi segmen ST (IMA STE), IMA tanpa elevasi segmen ST (IMA non STE) dan angina pektoris tak stabil (APTS) (Braunwald,1989; Christopher PC 2005). Walaupun persentasi klinisnya berbeda tetapi memiliki kesamaan patofisiologi (Libby,1995). Jika troponin T atau I positif tetapi tanpa gambaran ST elevasi disebut IMA non STE dan jika troponin negatif disebut APTS seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. (Hamm dkk,2004; PERKI,2012)

2.1.2. Epidemiologi

Angka mortalitas dalam rawatan di rumah sakit pada IMA-STE dibanding IMA non STE / APTS adalah 7% dibandingkan 4%, tetapi pada jangka panjang (4 tahun), angka kematian pasien IMA non STE ternyata 2 kali lebih tinggi dibanding pasien IMA-STE (Rationale and design of GRACE. 2001).

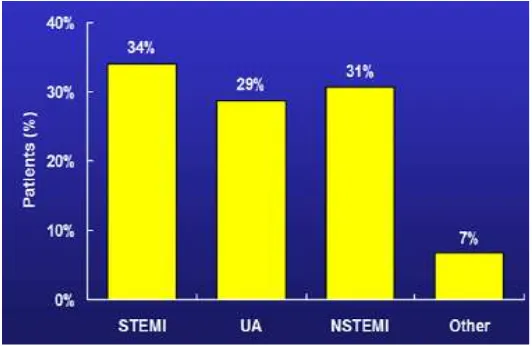

Data dari GRACE 2001, menunjukkan pasien yang datang ke rumah sakit

dengan keluhan nyeri dada ternyata yang terbanyak adalah IMA-STE (34%), IMA non STE (31%) dan APTS (29%) (Budaj dkk,2003) seperti yang ditunjukkan pada

gambar 2.

Gambar 2. Jumlah kasus Sindroma Koroner Akut (Budaj dkk,2003)

2.1.3. Patofisiologi

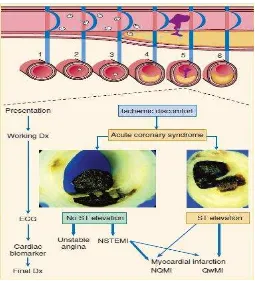

Sel inflamasi seperti monosit dan T-limfosit masuk ke permukaan endotel dan bermigrasi dari endotelium ke sub endotel. Monosit kemudian berproliferasi menjadi makrofag dan mengambil LDL teroksidasi yang bersifat lebih aterogenik. Makrofag ini terus membentuk sel busa (Braunwald, 1989; Libby,1995). LDL yang teroksidasi menyebabkan kematian sel endotel dan menghasilkan respon inflamasi. Sebagai tambahan terjadi respon dari angiotensin II yang menyebabkan gangguan vasodilatasi dan mengaktifkan efek protrombin dengan melibatkan platelet dan faktor koagulasi. Akibat kerusakan endotel terjadi respon protektif

yang dipicu oleh inflamasi dan terbentuk lesi fibrofatty dan fibrous. Plak yang stabil bisa menjadi tidak stabil (vulnerable) dan mengalami rupture (Libby, 1995).

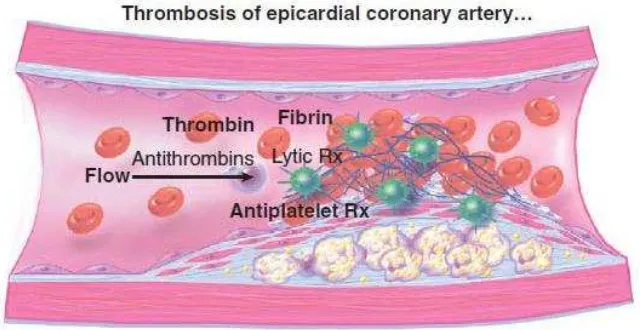

Selanjutnya pada lokasi ruptur plak, berbagai agonis seperti kolagen, adenosin diphosphate (ADP), epinefrin dan serotonin memicu aktivasi trombosit,

yang selanjutnya akan memproduksi dan melepaskan tromboksan-A2 (vasokonstriktor lokal yang poten). Selain itu aktivasi trombosit memicu reseptor glikoprotein II/IIIa yang mempunyai afinitas tinggi terhadap sekuen asam amino pada protein adhesi yang larut (integrin) seperti faktor von Willebrand (vWF) dan fibrinogen. Dimana keduanya adalah molekul multivalent yang dapat mengikat platelet yang berbeda secara simultan, menghasilkan ikatan silang platelet dan agregasi (Deckelbaum,1990).

Gambar 3. Patofisiologi aterosklerosis pada pembuluh darah (Findlay dkk,2005)

Gambar 4. Patofisiologi terjadinya sindroma koroner akut (Hamm dkk,2004)

2.2. Faktor Resiko Sindroma Koroner Akut

Data dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa sebelum umur 60 tahun

; sehingga orang yang perokok cenderung lebih mudah terjadi proses aterosklerosis daripada yg bukan perokok.

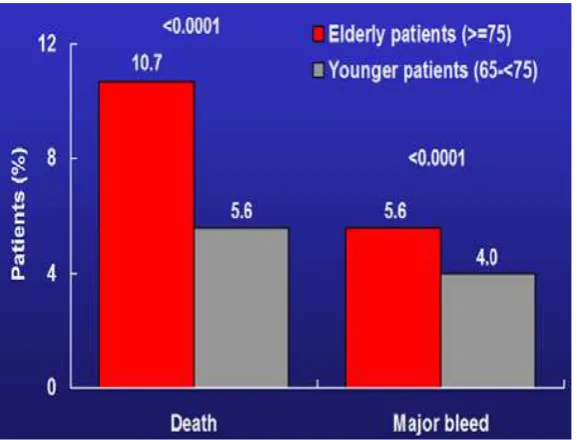

Usia sering dihubungkan sebagai faktor determinan terhadap hasil akhir pada kejadian SKA bahwa peningkatan usia dihubungkan dengan peningkatan yang bermakna terhadap hasil akhir klinis (Jacobs. 1999). Pada penelitian GRACE ternyata menunjukkan bahwa usia merupakan prediktor penduga yang independen terhadap kematian dalam rawatan rumah sakit pada kejadian SKA

dengan odds ratio 1.70 setiap 10 tahun, dimana usia tua memiliki risiko tinggi kematian pada SKA (Alexander KP. 2007). Penelitian yang dilakukan Antman (2000) menunjukkan hasil bahwa walaupun usia di atas 65 tahun merupakan bagian dari penilaian skor risiko TIMI namun ternyata tindakan angiografi dan revaskularisasi lebih sedikit dilakukan pada usia tua. Hasil penelitian SPACE di Arab Saudi menunjukkan bahwa pasien dengan usia ≥ 70 tahun memiliki angka kematian di rumah sakit lebih tinggi (7%) dibandingkan dengan usia < 70 tahun (1.6% - 3%) hal ini oleh karena pasien usia tua kurang mendapat terapi secara agresif (Al-Saif. 2011).

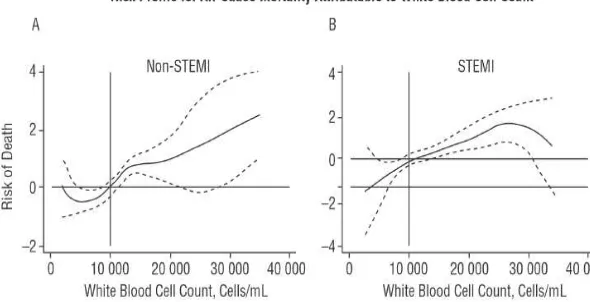

Cole dkk (1954) melaporkan bahwa pasien IMA yang datang ke rumah sakit dengan kadar lekosit > 15.000/ml ternyata dalam 2 bulan memiliki risiko kematian 4 kali lebih tinggi dibandingkan pasien IMA dengan kadar lekosit yang normal (<10.000/ml). Peningkatan kadar lekosit merupakan indikator inflamasi sistemik (Munir. 2010) dan telah diterima sebagai respon kejadian IMA serta merupakan prediktor independen yang kuat untuk kematian jangka panjang pada IMA non STE yang dilakukan tindakan revaskularisasi (Mueller. 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Nunez J 2005 juga menunjukkan bahwa

peningkatan kadar lekosit dalam darah sebagai salah satu prediktor jangka panjang terhadap kejadian kematian kardiovaskuler (tabel 1).

Tabel 1 . Kadar lekosit berperan dalam risiko kematian jangka panjang pada IMA non STE (A) dan IMA STE (B). (Nunez J, 2005)

Merokok merupakan faktor risiko mayor untuk terjadinya serangan jantung dan stroke. Sekitar 24 % kematian akibat serangan jantung pada laki-laki dan 11 % pada perempuan disebabkan karena kebiasaan merokok (Huon. 2000). Efek rokok adalah menyebabkan beban miokard bertambah karena rangsangan

mekanismenya belum jelas. Makin banyak jumlah rokok yang diisap, kadar HDL kolesterol makin menurun. Perempuan yang merokok penurunan kadar HDL kolesterolnya lebih besar dibandingkan laki-laki perokok. Merokok juga dapat meningkatkan tipe IV hiperlipidemi dan hipertrigliserid, pembentukan platelet yang abnormal pada diabetes disertai obesitas dan hipertensi ; sehingga orang yang perokok cenderung lebih mudah terjadi proses aterosklerosis daripada yg bukan perokok (Anwar 2004)

Peningkatan kadar gula darah (hiperglikemia) pada saat serangan nyeri dada merupakan faktor risiko independen yang kuat (Koon-Hou & Topol E.J. 2000) dan prognostik yang jelek untuk pasien dengan SKA bahkan pada pasien non diabetik (Bilal. 2007). Sean (2007) menunjukkan bahwa angka kematian dalam 30 hari lebih tinggi pada pasien diabetes dibandingkan tanpa diabetes pada IMA non STE/APTS (2.1% vs 1.1%, P <.001) dan IMA STE (8.5% vs 5.4%, P <.001). Penelitian DIGAMI (Malmberg. 1995) menunjukkan hasil bahwa pengontrolan metabolik insulin secara intensif dengan menggunakan insulin dan infus glukosa pada pasien dengan diabetes mellitus atau glukosa darah >11.0 mmol/l ternyata memberikan keuntungan dalam menekan angka kematian setahun menjadi lebih rendah (18.6% dibandingkan 26.1%).

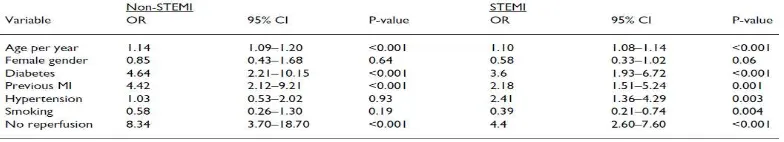

Saman (2007) menganalisis bahwa umur, DM, hipertensi dan tidak dilakukan terapi reperfusi ternyata didapatkan bermakna berhubungan dengan peningkatan risiko kematian dalam 30 hari (tabel 2). Pada laki-laki usia pertengahan (45-65 tahun) dengan tingkat serum kolesterol yang tinggi (kolesterol : >240 mg/dL dan LDL kolesterol : >160 mg/dL) risiko terjadinya SKA akan meningkat (Sacks dkk,1996).

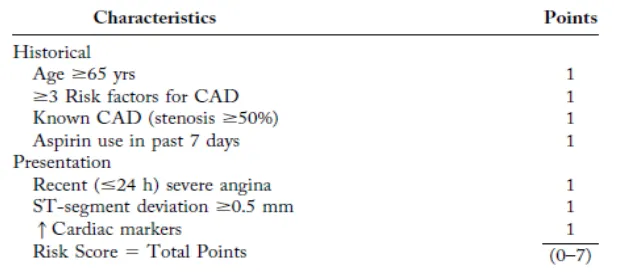

Ada beberapa sistem penilaian stratifikasi risiko yang dapat memprediksi kematian pada pasien dengan SKA yaitu GRACE,TIMI, PURSUIT dan FRISC (Wallentin. 2000) yang paling sering digunakan adalah GRACE dan TIMI (Antman. 2000). Pada penilaian secara prospektif, skor risiko GRACE memberikan stratifikasi paling akurat untuk risiko pada saat awal rawat dan pulang, karena kekuatan diskriminatifnya yang baik dan juga merupakan prediksi yang paling akurat terhadap hasil akhir klinis dan digunakan sebagai data yang sah untuk penelitian-penelitian selanjutnya (PERKI, 2012). Penerapan secara

umum dan ketepatan hasil akhir dari skor GRACE dapat digunakan sebagai stratifikasi risiko pada SKA. Risiko skor TIMI untuk IMA non STE/APTS dibuat sebagai alat bantu prognostik para klinisi (Antman dkk, 2000; Francisco dkk, 2005) yang dapat digunakan secara mudah dengan hanya menggunakan variabel-variabel dasar (Morrow dkk, 2000) untuk mengevaluasi hasil akhir klinis jangka pendek (14 hari) dan jangka panjang (6 bulan) (Marc dkk, 2003). Nilai skor tersebut dapat dihubungkan dengan luasnya penyempitan pada pembuluh darah koroner (Lakhani dkk, 2010; Manoharan dkk, 2009)

Penentuan risiko berdasarkan skor risiko Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) untuk IMA STE sebagai berikut (Morrow. 2000) :

A. B.

Angka rata-rata kematian, IMA ataupun pasien dengan revaskularisasi segera secara signifikan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah skor risiko TIMI (Soiza dkk, 2006), mulai dari > 5% pada pasien dengan skor risiko 0-1 sampai dengan > 40% pada skor risiko 6 atau 7. (Marc dkk, 2003). Untuk IMA non STE/APTS, penilaian dibagi menjadi skor 0-2 = risiko rendah, skor 3–4 = risiko sedang dan skor 5–7 = skor tinggi. Penentuan risiko penting dilakukan untuk penentuan strategi pengobatan (Antman dkk, 2000). Penentuan risiko berdasarkan skor risiko TIMI untuk IMA non STE/ APTS seperti dalam tabel 4.

Tabel 4. Stratifikasi Risiko TIMI pada IMA STE (Morrow,2000)

Tabel 5. Hubungan antara skor TIMI pada IMA STE terhadap angka kematian dalam 30 hari (Morrow dkk,2000)

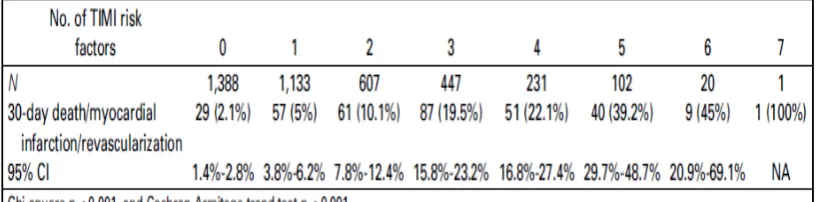

Pollack Jr dkk (2006) melakukan pemantauan dalam 30 hari terhadap pasien dengan IMA non STE/ APTS yang datang ke unit gawat darurat. Ternyata 43 pasien meninggal dalam 30 hari, 15 pasien kembali masuk dengan IMA, 14 pasien dilakukan tindakan intervensi koroner perkutan setelah berobat jalan, dan 10 pasien dilakukan tindakan CABG. Hasil skor risiko TIMI saat pasien tiba di unit gawat darurat ternyata menunjukkan korelasi terhadap hasil akhir klinis dalam 30 hari (tabel 6; chi-square, p < 0.001 dan Cochran-Armitage trend test, p < 0.001)

2.3. Manifestasi Klinis Sindroma Koroner Akut

Gambaran klinis awal sangat prediktif untuk prognosis awal. Timbulnya gejala saat istirahat menandakan prognosis lebih buruk dibanding gejala yang hanya timbul pada saat aktivitas fisik. Pada pasien dengan gejala intermiten, peningkatan jumlah episode yang mendahului kejadian acuan juga mempunyai dampak terhadap hasil akhir klinis. Adanya takikardia, hipotensi atau gagal jantung pada saat masuk rumah sakit juga mengindikasikan prognosis buruk dan

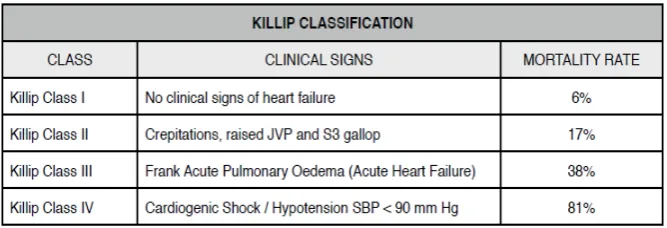

memerlukan diagnosis serta tatalaksana segera (PERKI,2012).Faktor risiko yang tinggi termasuk angina yang memberat, nyeri dada yang berkelanjutan (> 20 menit), edema paru (Killip klas ≥2 ), hipotensi dan aritmia seperti pada tabel 7. (Antman EM, 2005).

Tabel 7. Klasifikasi Killip terhadap angka kematian pada IMA-STE (Antman EM, 2005)

Scirica dkk (2002) melaporkan bahwa pasien dengan IMA non STE / APTS yang mengalami serangan angina yang memberat akan memiliki risiko kematian yang meningkat dalam 1 tahun.

Pemeriksaan fisik menunjukkan pasien tampak cemas dan tidak bisa beristirahat (gelisah) dengan ekstrimitas pucat disertai keringat dingin. Kombinasi nyeri dada substernal >30 menit dan banyak keringat merupakan kecurigaan kuat adanya STEMI.

Serangan MI biasanya akut, dengan rasa sakit seperti angina, tetapi tidak seperti angina yang biasa, maka disini terdapat rasa penekanan yang luar biasa pada dada. Jika pasien sebelumnya pernah mendapat serangan angina, maka ia tahu bahwa sesuatu yang berbeda dari serangan angina sebelumnya sedang

berlangsung. Kebalikan dengan angina yang biasa, IMA terjadi sewaktu pasien dalam keadaan istirahat, sering pada jam-jam awal dipagi hari.

Rasa sakitnya adalah diffus dan bersifat mencekam, mencekik, mencengkeram atau membor. Paling nyata didaerah subternal, dari mana ia menyebar kedua lengan, kerongkongan atau dagu, atau abdomen sebelah atas (sehingga ia mirip dengan kolik cholelithiasis, cholesistitis akut ulkus peptikum akut atau pancreatitis akut).

Pada IMA non STE, nyeri dada dengan lokasi khas substernal atau kadangkala di epigastrium dengan ciri seperti diperas, perasaan seperti diikat, perasaan terbakar, nyeri tumpul, rasa penuh, berat atau tertekan menjadi gejala yang sering ditemukan. Walaupun gejala khas rasa tidak enak di dada iskemia pada IMA non STE telah diketahui dengan baik, gejala tidak khas seperti dispneu, mual, diaforesis, syncope atau nyeri di lengan, epigastrium, bahu atas, atau leher juga terjadi dalam kelompok yang lebih besar pada pasien berusia lebih dari 65 tahun (Sudoyo. 2007).

2.4.2. Penanda Enzim Jantung

GRACE (2001) dan WHO (Tunstall. 1994) menggunakan kriteria diagnostik dengan penanda enzim jantung untuk IMA dan APTS . Angka kematian dalam 30 hari dan 6 bulan pada pasien SKA dijumpai signifikan cukup tinggi dengan peningkatan kadar troponin yang tinggi pada pasien dengan IMA

jangka pendek (30 hari) terkait IMA dan kematian (PERKI,2012). Peningkatan kadar troponin merupakan prediktor independen terhadap kematian 30 hari dan selama pengamatan jangka panjang (1 tahun dan lebih). Nilai prognostik dari cTnT dan cTnI ternyata sama (Ohman,1996; Luciano,2005). Peningkatan troponin dikaitkan dengan prognosis yang lebih buruk. Pasien dengan IMA non STE jika disertai dengan peningkatan kadar enzim jantung troponin dalam 12 jam, maka memiliki risiko tinggi kejadian kematian (dalam 30 hari dengan angka kematian sampai dengan 4 – 5 %) (Christenson RH,1998)

Tabel 8. Definisi dan prognosis SKA berdasarkan kadar serum enzim troponin T (SIGN,2007)

2.4.3. Elektrokardiografi

informasi prognostik tambahan, selain hasil troponin dan variabel klinis lainnya (Hamm. 2004; PERKI.2012). Pada penelitian GRACE (2001) juga dijumpai faktor yang berhubungan secara independen terhadap peningkatan angka kematian yaitu pertambahan usia, klas Killip, peningkatan denyut jantung, depresi segmen ST, tanda-tanda gagal jantung, tekanan darah sistolik yang rendah, nyeri dada yang khas dan peningkatan enzim jantung. Adanya gambaran segmen ST yang deviasi (Kaul. 2003) merupakan prediktor yang kuat untuk hasil akhir klinis dibandingkan dengan peningkatan enzim jantung troponin pada pasien SKA

(SIGN, 2007).

Tabel 9. Jumlah angka kematian dalam 1 tahun terhadap luasnya infark (Hamm,2004).

Timbulnya kelainan-kelainan EKG pada IMA bisa terlambat, sehingga untuk menyingkirkan diagnosis IMA membutuhkan EKG serial. Fase evolusi

depresi segmen ST yang disertai inversi segmen T yang bertahan beberapa hari. Pada infark miokard pada umumnya dianggap bahwa Q menunjukkan nekrosis miokard, sedangkan R menunjukkan miokard yang masih hidup, sehingga bentuk QR menunjukkan infark non-transmural sedangkan bentuk QS menunjukkan infark transmural. Pada infark miokard non-Q, berkurangnya tinggi R menunjukkan nekrosis miokard. Pada infark miokard dinding posterior murni, gambaran EKG menunjukkan bayangan cermin dari infark miokard anteroseptal terhadap garis horisontal, jadi terdapat R yang tinggi di V1, V2, V3 dan disertai T

yang simetris (Sudoyo dkk).

Gambar 6. Gambaran EKG STEMI dan NSTEMI

Penelitian dari Fibrinolytic Therapy Trialists’ Collaboration (FTTC) (1994) melaporkan bahwa gambaran EKG merupakan prediktor kematian yang cukup memberikan manfaat apabila dijumpai adanya elevasi segmen-ST atau bundle branch block yang dianggap baru. Go AS (1998) menunjukkan bahwa right bundle branch block (RBBB) ternyata banyak dijumpai pada gambaran EKG

2.5. Komplikasi

Pasien dengan irama atrial fibrilasi (AF) yang baru muncul setelah serangan IMA menunjukkan peningkatan angka risiko kejadian kardiovaskuler dan kematian. AF merupakan aritmia yang paling sering muncul setelah serangan IMA dan menjadi prediktor utama untuk hasil akhir klinis pada pasien dengan SKA. (Antoni dkk, 2010). Hasil GRACE menunjukkan bahwa persentase kejadian kematian lebih tinggi pada IMA non STE dibandingkan dengan IMA STE (13%

vs 8%), namun pada kejadian masuk kembali ke rumah sakit dijumpai persamaan persentase antara IMA non STE dan APTS (20%) (gambar 5).

Gambar 7 . Hasil akhir klinis : mulai rawatan sampai jangka waktu 6 bulan (GRACE,1999)

2.6. Penatalaksanaan Sindroma Koroner Akut 2.6.1. Penatalaksanaan Angina Pektoris Tidak Stabil Tindakan umum

morfin atau petidin perlu pada pasien yang masih merasakan nyeri dada walaupun sudah mendapat nitrogliserin (Trisnohadi, 2006).

Terapi medikamentosa • Obat anti iskemia

• Nitrat, penyekat beta, antagonis kalsium. • Obat anti agregasi trombosit

• Aspirin, tiklodipin, klopidogrel, inhibitor glikoprotein IIb/ IIIa • Obat anti trombin

• Unfractionnated Heparin , low molecular weight heparin • Direct trombin inhibitors

Tindakan revaskularisasi pembuluh darah

Tindakan revaskularisasi perlu dipertimbangkan pada pasien dengan iskemia berat, dan refrakter dengan terapi medikamentosa. Pada pasien dengan penyempitan di left main atau penyempitan pada 3 pembuluh darah, bila di sertai

faal ventrikel kiri yang kurang, tindakan operasi bypass (CABG) dapat memperbaiki harapan, kualitas hidup dan mengurangi resiko kembalinya ke rumah sakit. Pada tindakan bedah darurat mortalitas dan morbiditas lebih buruk daripada bedah elektif.

Pada pasien dengan faal jantung yang masih baik dengan penyempitan pada satu atau dua pembuluh darah atau bila ada kontra indikasi pembedahan, PCI merupakan pilihan utama.

Pada angina tak stabil perlunya dilakukan tindakan invasif dini atau konservatif tergantung dari stratifikasi risiko pasien; pada resiko tinggi, seperti angina terus-menerus, adanya depresi segmen ST, kadar troponin meningkat, faal ventrikel yang buruk, adanya gangguan irama jantung seperti takikardi ventrikel, perlu tindakan invasif dini (Trisnohadi, 2006).

ICCU; Aktivitas, Pasien harus istirahat dalam 12 jam pertama. Diet, karena resiko muntah dan aspirasi segera setelah infark miokard, pasien harus puasa atau hanya minum cair dengan mulut dalam 4-12 jam pertama. Diet mencakup lemak < 30% kalori total dan kandungan kolesterol <300mg/hari. Menu harus diperkaya serat, kalium, magnesium, dan rendah natrium. Penggunaan narkotik sering menyebabkan efek konstipasi sehingga di anjurkan penggunaan pencahar ringan secara rutin. Sedasi, pasien memerlukan sedasi selama perawatan, untuk mempertahankan periode inaktivasi dengan penenang (Alwi, 2009).

Terapi farmakologis • Fibrinolitik

• Antitrombotik • Inhibitor ACE • Beta-Blocker

2.6.3. Penatalaksanaan NSTEMI

Pasien NSTEMI harus istirahat ditempat tidur dengan pemantauan EKG untuk deviasi segmen ST dan irama jantung. Empat komponen utama terapi harus dipertimbangkan pada setiap pasien NSTEMI yaitu:

• Terapi antiiskemia

• Terapi anti platelet/antikoagulan

• Terapi invasif (kateterisasi dini/ revaskularisasi)