BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tuberkulosis Paru

Penyakit tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang masih

menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian yang

disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebar

melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberkulosis. Prevalensi

didefenisikan sebagai jumlah kasus tuberkulosis pada suatu titik waktu tertentu

dan mortalitas/ kematian didefenisikan sebagai jumlah kematian akibat

tuberkulosis dalam jangka waktu tertentu (Kemenkes, 2014).

Penemuan kasus TBdilakukan melalui serangkaian kegiatan mulai dari

pemeriksaan fisik dan laboratorium, menentukan diagnosis, menentukan

klasifikasi penyakit dan tipe pasien TB sehingga dapat dilakukan pengobatan agar

pasien sembuh dan tidak menularkannya kepada orang lain. Gejala utama pasien

TB paru adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti

dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas,

badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat

malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan. Setiap

pasien yang datang dengan gejala-gejala tersebut dianggap sebagai tersangka

(suspek) pasien TB dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopis

langsung. Untuk menegakkan diagnosisTB pada pasien dilakukan pemeriksaan

laboratorium kulturM. tuberculosis dan pemeriksaan foto toraks (Kemenkes,

2.1.1. Epidemiologi

Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu penyakit menular yang paling

mematikan di dunia. Pada tahun 2013, diperkirakan 9,0 jutaorang terinfeksiTB

dan 1,5 juta meninggal karena penyakit ini, 360.000 di antaranya adalah

HIV-positif. TB secara perlahanmenurun setiap tahun dan diperkirakan 37

jutakehidupan diselamatkan antara tahun 2000 dan 2013 melalui diagnosis dan

pengobatan efektif. Namun, mengingat bahwa sebagian besar kematian

disebabkanTB dapat dicegah, angka kematian akibat penyakit inimasih sangat

tinggi dan upaya untuk memeranginya harusdipercepat sesuai target

globalMillennium Development Goals 2015 (MDGs) (WHO, 2014).

Diperkirakan sekitar sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi oleh

Mycobacterium tuberculosis. Sekitar 75% pasien TB adalah kelompok usia yang

paling produktif secara ekonomis (15 – 50 tahun). Indonesia berada pada ranking

kelima negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Estimasi prevalensi TB semua

kasus adalah sebesar 660.000 (WHO, 2010) dan estimasi insiden berjumlah

430.000 kasus baru per tahun. Jumlah kematian akibat TB diperkirakan 61.000

kematian per tahunnya (Kemenkes, 2011).

Probabilitas terjadinya resistensi obat TB lebih tinggi di rumah sakit dan

sektor swasta yang belum terlibat dalam program pengendalian TB nasional

sebagai akibat dari tingginya ketidakpatuhan dan tingkat drop out pengobatan

karena tidak diterapkannya strategi DOTS. Proporsi kasus TB dan BTA negatif

sedikit meningkat dari 56% pada tahun 2008 menjadi 59% pada tahun 2009

2.1.2. Prevalensi TB

Hasil survei tingkat prevalensi TB paru dengan pemeriksaan bakteriologis

dari 177(165-189) per 100.000 penduduk (semua umur) pada tahun 1990, 160

(142-177) per penduduk 100.000(semua usia) pada tahun 2000 dan 119 (113-135)

per 100.000 penduduk usia ≥15 tahun pada tahun β010. Sesuai usia dan jumlah

TB paru, diperkirakan angka prevalensi keseluruhan per 100.000pendudukturun

dari 215 (200-230) pada tahun 1990 menjadi 108 (93-123) per 100.000penduduk

pada tahun 2010. Tingkat penurunan prevalensi ini mencapai 2,2% per tahun

antara tahun 1990 dan 2000, dan 4,7% per tahun antara tahun 2000 dan 2010.

Penurunan jumlah prevalensi TB ini diperkirakan cenderungkonservatif, karena

metode skrining ditingkatkan dari waktu ke waktu (misalnya, Sinar-Xtoraks yang

diambil pada tahun 2010 dibandingkan dengan penggunaan fluoroscopy kurang

sensitif pada tahun 2000) sehingga kasus lebih mungkin terdeteksi dalam survei

berturut-turut (WHO, 2011).

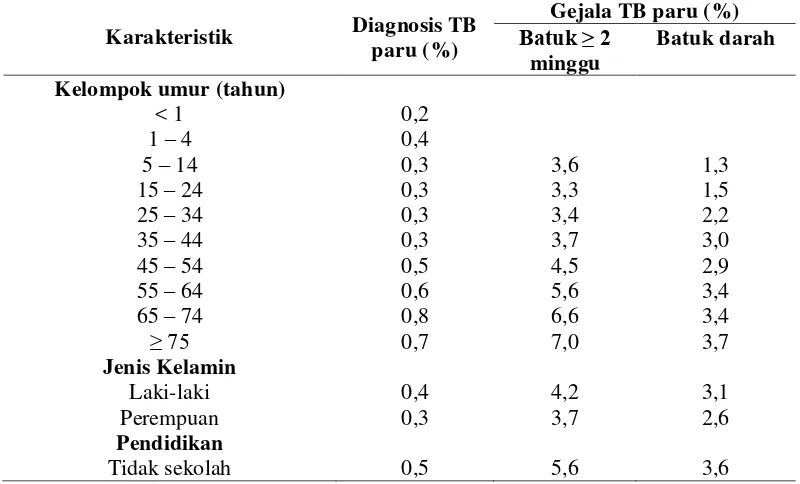

Menurut hasil Riskesdas 2013, prevalensi TB berdasarkan diagnosis

sebesar 0,4% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, rata-rata tiap 100.000

penduduk Indonesia terdapat 400orang yang didiagnosis kasus TB oleh

tenaga kesehatan. Penyakit TB paru dinyatakan pada responden untuk kurun

waktu ≤ 1 tahun berdasarkan diagnosis yang ditegakkan oleh tenaga

kesehatan melalui pemeriksaan dahak, foto toraks atau keduanya. Hasil

Riskesdas 2013 tersebut tidak berbeda dengan Riskesdas 2007 yang

menghasilkan angka prevalensi TB paru 0,4%.Prevalensi TB paru berdasarkan

gejala batuk ≥ β minggu secara nasional sebesar γ,9% dan prevalensi TB paru

Data Kemenkes 2014 mencatat provinsi dengan prevalensi TB paru

berdasarkan diagnosis tertinggi yaitu Jawa Barat sebesar 0,7%, DKI Jakarta

dan Papua masing-masing sebesar 0,6%. Sedangkan Provinsi Riau, Lampung,

dan Bali merupakan provinsi dengan prevalensi TB paru

berdasarkandiagnosis terendah yaitu masing-masing sebesar 0,1%.Berdasarkan

karakteristik, semakin tinggi kelompok umur semakin tinggi pula prevalensi

TB paru, kecuali untuk kelompok umur 1-4 tahun dengan prevalensi yang

cukup tinggi (0,4%). Sebaliknya berdasarkan tingkat pendidikan, semakin

tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah prevalensi TB paru.Tabel berikut

ini memperlihatkan angka prevalensi TB paru berdasarkan diagnosis dan gejala

menurut karakteristik umur, jenis kelamin, pendidikan, dan tempat

tinggal.Prevalensi TB paru pada laki-laki sebesar 0,4%, lebih tinggi

dibandingkan dengan perempuan yang sebesar 0,3%. Prevalensi TB paru pada

penduduk di perkotaan sebesar 0,4%,lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk

di pedesaan yang sebesar 0,3% (Kemenkes, 2014).

Tidak tamat SD/MI 0,4 4,5 3,0

sebanyak 196.310kasus, menurun bila dibandingkan kasus baru BTA+ yang

ditemukan tahun 2012 sebesar 202.301 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang

dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa

Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus baru BTA+ di tiga provinsi tersebut

hampir sebesar 40% dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia.Menurut jenis

kelamin, kasus BTA+ pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan yaitu hampir

1,5 kali. Pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia kasus BTA+

lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Disparitas paling

tinggi antara laki-laki dan perempuan terjadi di Sumatera Utara, kasus

padalaki-laki dua kali lipat dari kasus pada perempuan.Menurut kelompok umur, kasus

baru yang ditemukan paling banyak pada kelompok umur 25-34 tahun yaitu

sebesar 21,40% diikuti kelompok umur 35-44 tahun sebesar 19,41% dan pada

kelompok umur 45-54 tahun sebesar 19,39% (Kemenkes, 2014).

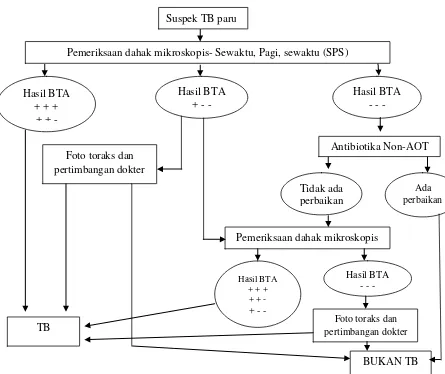

2.1.3. Diagnosis TB paru

Diagnosis TB paru ditegakkan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisis,

pemeriksaan bakteriologi, radiologi dan pemeriksaan penunjang lainnya. Gejala

klinis tuberkulosis dibagi menjadi 2 golongan, yaitu gejala sistemik dan gejala

dan berat badan menurun. Pada paru akan timbul gejala respiratoriberupa batuk ≥

2 minggu, batuk darah, sesak napas dan nyeri dada (Kemenkes, 2011).

Kurangnyadiagnosisyang akuratdancepat menjadi hambatan utamauntuk

kemajuandalampenanggulangan TB. Lebih90% daribeban tuberkulosis seluruh

duniadi negara-negarapendapatan rendah dan menengahdimanadiagnosis TB

masihsangat bergantung padapemeriksaan mikroskopis sputumdanradiologidada.

Teknik iniseringtidak memuaskandantidak tersediasebagai titik kontak pertama

pasien dengansistem kesehatan. Kebutuhan akan kecepatan diagnosis yang efektif

sangat dibutuhkan untuk penanganan yang lebih cepatdi semua tingkatsistem

kesehatandandi masyarakat (Lawn and Zumla, 2011).

Diagnosis TB paru dapat ditegakkan berdasarkan gejala klinik, pemeriksaan

fisik/jasmani, pemeriksaan bakteriologik, radiologik dan pemeriksaan penunjang

lainnya. Pemeriksaan bakteriologik untuk menemukan kuman tuberkulosis

mempunyai arti yang sangat penting dalam menegakkan diagnosis. Bahan untuk

pemeriksaan bakteriologik ini dapat berasal dari dahak (sputum). Metode yang

sering dipakai adalah SPS (Sewaktu-Pagi Sewaktu), dengan cara pengambilan

dahak 3 kali, setiap pagi 3 hari berturut-turut. Pemeriksaan standar selanjutnya

ialah foto toraks PA dengan atau tanpa foto lateral. Pada pemeriksaan foto toraks,

diperlukan pertimbangan dokter dalam mendiagnosis tuberkulosis paru

Gambar 2.1 Alur diagnosisTBparu (Kemenkes, 2014) 2.1.3.1. Pemeriksaan BTA

Pemeriksaan mikroskopis BTA dari sputum memegang peran dalam

mendiagnosis awal dan pemantauan pengobatan tuberkulosis paru. Rangkaian

kegiatan yang baik diperlukan untuk mendapatkan hasil yang akurat, mulai dari

cara pengumpulan sputum, pemilihan bahansputum yang akan diperiksa dan

pengolahan sediaan dibawah mikroskop. Teknik pewarnaan yang digunakan

adalah Ziehl Nielsen yang dapat mendeteksi BTA dengan menggunakan

mikroskop(Susanti,2013).

Mycobacterium tuberculosis pertama kali ditemukan oleh ilmuan Jerman

Robert Koch pada 24 Maret 1882. Mycobacterium tuberculosis merupakan Pemeriksaan dahak mikroskopis- Sewaktu, Pagi, sewaktu (SPS)

organisme komplek yang dapatmenyebabkan penyakit TBpada

manusia.Mycobacteriumtuberculosisbersifatpatogenintraselulerobligatyangdapat

menginfeksi beberapaspesies hewan, meskipunmanusiaadalah hostutama.

Karakteristik lain adalah aerobik, acid-fast, non-motil, tidak punya kapsul

dantidak membentuk sporabasil. Tumbuhpalingbaik dijaringandengan

oksigentinggi, seperti paru-paru. Dibandingkandengandinding selbakterilain,

dinding sel bakteri ini kaya lipid, serta kandungan asam mycolic relatif

tinggi(Lawn and Zumla, 2011).

Pemeriksaan sputum mikroskopis berfungsi untuk menegakkan diagnosis,

menilai keberhasilan pengobatan dan menentukan potensi penularan. Pemeriksaan

dahak untuk penegakan diagnosis dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen

dahak yang dikumpulkan dalam dua hari kunjungan yang berurutan berupa

Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS) sebagai berikut:

S (sewaktu) : dahak dikumpulkan pada saat suspek TB datang berkunjung

pertama kali. Pada saat pulang, suspek membawa sebuah pot dahak untuk

mengumpulkan dahak pagi pada hari kedua.

P (pagi) : dahak dikumpulkan di rumah pada pagi hari kedua, segera setelah

bangun tidur. Pot dahak dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas

fasilitas pelayanan kesehatan.

S (sewaktu) : dahak ketiga diambil setelah menyerahkan dahak pagi hari

kedua kunjungan dan dikumpulkan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemeriksaan biakan dilanjutkan untuk menentukan apakah spesimen BTA

positif atau negatif dengan pewarnaan Ziehl Nielsen. Tuberkulosis BTA positif

BTA positif, 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto toraks dada

menunjukkan gambaran tuberkulosis, 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif

dan biakan kuman TB positif dan 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif

setelah 3 spesimen dahak SPS pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA

negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non OAT,

sedangkan kasus yang tidak memenuhi defenisi padaTB paru BTA positif

merupakan tuberkulosis paru BTA negatif dengan karakteristik : paling tidak 3

spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif, foto toraks abnormal sesuai dengan

gambaran tuberkulosis, tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non

OAT, dan ditentukan atau dipertimbangkan oleh dokter untuk diberi pengobatan

(Kemenkes, 2011).

Pembacaan hasil pemeriksaan sediaan dahak dilakukan dengan

menggunakan skala IUATLD (rekomendasi WHO) sebagai berikut :

Tidak ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang, disebut negatif.

Ditemukan 1 – 9 BTA dalam 100 lapang pandang, ditulis jumlah kuman yang

ditemukan.

Ditmukan 10-99 BTA dalam 100 lapang pandang, disebut + atau (1+).

Ditemukan 1 – 10 BTA dalam 1 lapang pandang, disebut ++ atau (2+),

minimal dibaca 50 lapang pandang.

Ditemukan > 10 BTA dalam 1 lapang pandang, disebut +++ atau (3+),

minimal dibaca 20 lapang pandang.

Bila ditemukan 1 – 3 BTA dalam 100 lapang pandang, pemeriksaan harus diulang

dilaporkan negatif. Bila ditemukan 4 – 9 BTA, dilaporkan positif (Kemenkes,

2011).

2.1.3.2. Foto toraks

Foto toraks merupakan pemeriksaan radiologi yangdilakukan untuk

menegakkan diagnosis TB. Foto paru standar pada orang dewasa adalah foto

posteroanterior (PA). Karena struktur yang membentuk pernapasan terletak di

dalam rongga toraks, sering diperlukan radiografi dalam kasus pulmonologi atau

respirologi sebagai fasilitas penunjang diagnostik. Indikasi untuk melakukan foto

toraks ada tiga :

Foto toraks rutin yang dilakukan pada seseorang yang mempunyai riwayat

kontak dengan pasienTB paru; pada general medical check up; dan pada

pemeriksaan berkala pada pekerja dalam lingkungan yang udaranya tidak

bersih (polusi).

Terdapat gejala yang menimbulkan kecurigaan adanya lesi dalam rongga

dada.

Terdapat gejala umum yang menimbulkan kecurigaan adanya lesi di rongga

dada, seperti demam yang tidak diketahui penyebabnya, juga untuk

mengetahui apakah tedapat metastasis keganasan ke paru.

Foto toraks pelengkap lateral kiri dibuat bersamaan dengan permintaan foto toraks

PA untuk mendapatkan apresiasi tiga dimensi. Foto lateral berguna untuk melihat

lesi kecil di meastinum dan massa dibagian anterior paru yang berdekatan dengan

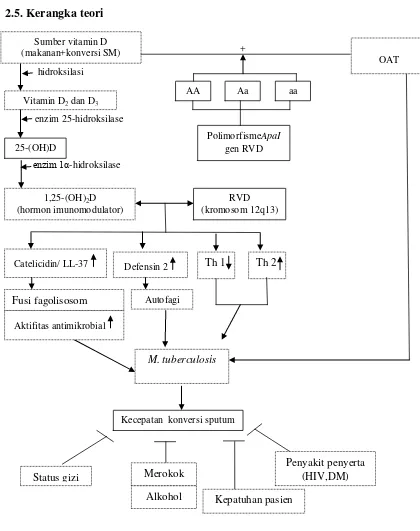

2.2. Vitamin D

Vitamin adalah zat organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah tertentu.

Vitamin dan metabolitnya sangat penting dalam jumlah besar pada proses fisiogis

tubuh, berperan sebagai hormon, antioksidan, regulator pertumbuhan jaringan,

perkembangan embrio dan metabolisme kalsium (Rosenberg, 2007). Vitamin D

telah dikenal berperan penting pada kesehatan tulang selama hampir satu abad.

Namun, peran lain vitamin D hanya mendapat perhatian selama dua dekade

terakhir, yang meliputi peran vitamin D dalam imunitas bawaan manusia .

Peran vitamin D sangat penting dalam pertahanan tubuh terhadap TB

melalui aksinya pada peningkatan fagositosis makrofag. Vitamin D baik secara

endogen diproduksi (vitamin D3) atau dikonsumsi (vitamin D2 atau vitamin D3),

harus diaktifkan untuk menghasilkan efek. Pada kasus TB yang menggunakan

obat anti tuberkulosis menjadikan TB resisten pada sebagian pasien, vitamin D

sebagai hormon imunomodulator dijadikan sebagai salah satu terapi

penyembuhannya (Sutaria, 2014).

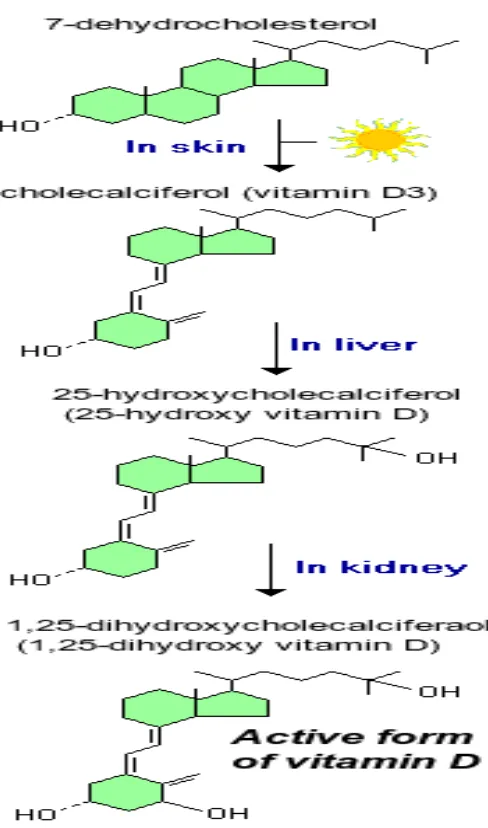

2.2.1. Metabolit Vitamin D

Pada tahun1968 metabolit aktif pertama dari vitamin D diisolasi dalam

bentuk zat kimia murni yang dikenal dengan 25-hydroxyvitamin D3 (25(OH)D3).

Setelah itu 1,25(OH)D ditemukan sebagai bentuk aktif dari vitamin D (Feldman,

2011). Meskipun bentuk aktif vitamin D adalah 1,25(OH)D, namun tidak

dianggap sebagai biomarker yang baik karena mempunyai waktu paruh pendek.

Kadar 25(OH)D serum adalah biomarker status vitamin D yang sangat baik,

penelitian menunjukkan bahwa kadar 25(OH)D lebih stabil karena banyak beredar

Gambar 2.2Skema aktivasi molekul vitamin D3 (Kauffman, 2009) Prekursor 7-dehydrocholesterol dengaan sinarUV-B (290-315 nm) dari sinar

matahari diubahmenjadi vitaminD. Paparan vitamin D baikdari kulitatau yang

dimetabolismedi hatiberedarbanyak dalam bentuk utama, 25-hydroxyvitaminD di

darah. Penelitian tentang vitamin D banyak menggunakan metabolit 25 (OH)D

sebagai parameter yang diukur.Pengukuran kadar metabolit ini di Amerika pada

musim dingin mencapai 18ng/mL dan30ng/mLpada musim panas, sedangkan

Spektrum ultraviolet (UV) dari sinar matahari dengan panjang gelombang

290-310 nmyang terpapar pada kulit manusia mengkonversi 7-dehydrocholesterol

yang ada dalam lemak subkutan menjadi pro-vitamin D dan dilanjutkan

prosesisomerisasi termal menjadi vitamin D3 dan D2.Vitamin D3 dan D2 tidak

alami dijumpai dalam makanan yang dikonsumsi oleh sebagian besar orang-orang

dari sub-benua India. Pigmentasi kulit manusia oleh energi matahari berguna

untuk melindungi kita dari kanker yang secara bersamaan menghalangi

kemampuan kulit dalam mensintesis vitamin D. Proses hidroksilasi 7,8

dehidrokolesterol menjadi 25-hidroksivitamin D(25 [OH]) D3 oleh enzim 25

hidroksilaseterjadi di hati, kemudianmenjadi bentuk akhir 1,25-dihydroxyvitamin

D (1,25[OH]2D)oleh enzim mitokondria 1 α-hydroxylase CYP27B1, di proksimal

sel tubulus ginjal yang dikenal sebagai bentuk aktif dari vitamin D (Kochupillai,

2008).

Kebutuhan vitamin D berbeda untuk tiap orang berdasarkan usia dan kondisi

khusus sepeti kehamilan. Para ahli mengelompokkan status vitamin D dalam

tubuh berdasarkan kadar 25 hidroxivitamin D menjadi defisiensi, insufisiensi,

optimal dan toksik.

Tabel.2.2 Status vitamin D berdasarkan kadar 25(OH)D

No. Status Kadar Vitamin D

pengikatnya disebut Vitamin D Binding protein (DBP). Molekul DBP manusia

dikenal sebagai GC globulin.Hasil analisa PCR,DNA sequence GC globulin

adalah GC1 yang terletak pada region asam amino 416 dan GC2 pada region

asam amino 420. Afinitas DBP dalam mengikat molekul vitamin D berbeda

dimana afinitas 25(OH)2D> 1,25(OH)2D>vitamin D. Konsentrasi plasma DBP

adalah 20 kali lebih tinggi dari jumlah total metabolit vitamin D dan 99% adalah

protein terikat. Protein terikat vitamin D memiliki akses yang terbatas untuk

mengikat sel-sel sehingga peningkatan waktu paruh beredar ditingkatkan. Akibat

proses metabolisme sel,vitamin D menjadi kurang rentan terhadap metabolisme di

hati dibandingkan metabolisme di saluran empedu. Hal ini menyebakan vitamin D

dan metabolitnya memiliki waktu paruh sirkulasi yang tinggi. Hanya fraksi bebas

dari vitamin D yang dimetabolisme dan ketersediaan metabolit vitamin D

ditentukan oleh fraksi bebas sama halnya seperti hormon (Kochupillai, 2008).

Konsentrasi 1, 25 (OH)2 D bebas tetap konstan bahkan jumlah DBP berubah

sebagai akibat dari self regulatory dari metabolism vitamin D. Vitamin D aktif

diangkut dengan diikat reseptornya yang dimediasi brush border dari tubulus

ginjal proksimal sel yang berbelit-belit dan bukan oleh proses difusi-melalui

baso-lateral surface.Karena kekurangan DBP pengikatan secara bebas vitamin D

terjadi melalui endositosis untuk proses ini difasilitasi megalin (Cooke dalam

Kochupillai, 2008).

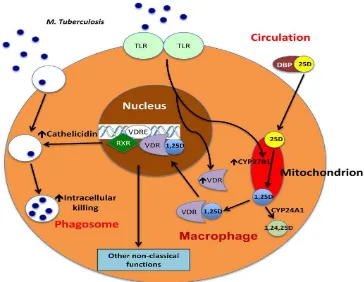

2.2.3. Peran Vitamin D dalam respon imunitas

Peran vitamin D khususnya metabolit vitamin D (1,25(OH)2D3) pada sistem

imun sudah diketahui lebih dari 20 tahun yang lalu. Beberapa hasil penelitian

proliferasi sel T; Bhallaet al, 1986 membuktikan metabolit aktif vitamin D ini

menurunkan ekspresi interleukin-2 (IL-2), interferon- (IFN- ) mRNA danRichel

et al, 1987 menurunkan protein di sel T; dan Meehan et al,1992 menurunkan

CD8+ T-cell-mediated cytotoxity. Efek dari metabolit aktif ini diawali dengan

keterlibatan Toll Like Receptor (TLR) dimana ekspresi reseptor vitamin D dan

CYP27B1 meningkat di efektor sel T. Peran vitamin D pada respon imun adaptif

memiliki efek menghambat diantaranya induksi sitokin IFN- sel Th-1 dihambat,

penurunan proliferasi sel B, penurunan differensiasi sel plasma dan penurunan

sekresi IgG. Efek pada innate imunity adalah sebagai stimulator yang memiliki

efek langsung pada peningkatan produksipeptida anti-bakteri oleh sel seperti

catelicidin dan defensin (Selvaraj, 2011).

Pasien TB memiliki kadar vitamin D yang rendah dalam tubuhnya bila

dibandingkan dengan populasi sehat. Penelitian tentang peran vitamin D terhadap

tuberkulosis sudah banyak dilakukan. Penelitian di Spanyol menyebutkan bahwa

orang yang lebih sering berhubungan dengan pasien TB memiliki kadar 25(OH)D

yang rendah dan diduga kadar 25(OH)D yang rendah ini disebabkan proses

imunitas tubuh dalam melawan tuberkulosis yang dibuktikan dengan konversi

tuberculin skin test (TST). Hal ini mendukung hipotesis bahwa status defisiensi

vitamin D adalah faktor resiko TB (Dini and Bianchi,2012). Sedangkan penelitian

di India membuktikan bahwa vitamin D berhubungan dengan kerentanan terhadap

TB dan resiko perkembangan infeksi menjadi penyakit TB (Salahuddin, 2013).

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Talat et al, di Pakistan dengan desain

kohort pada 129 pasien terbukti defisiensi vitamin D menambah resiko

Minyak hati ikan cod dan sinar matahari adalah sumber terbaik dari

25-hydroxyvitamin D yang bisa digunakan dalam penyembuhan TB. Penelitian yang

dilakukan di India oleh Salahuddin et al, membuktikan bahwa suplementasi

vitamin D dosis tinggi secara klinis menunjukkan perbaikan radiologi pada pasien

TB dan meningkatkan aktifitas sistem imun pasien dengan baseline kadar vitamin

D dalam serum (Salahuddin, 2013).

Gambar 2.3 Aktivasiinnate imunity dalam makrofag dimediasi vitamin D(Sutaria, 2014)

Vitamin D memiliki peran sebagai immunomodulator yang dimediasi oleh

reseptor vitamin D di monosit, makrofag dan limfosit (Deluca et al 2001 dan

Haussler et al, 1998 dalam Kang et al, 2011). Metabolit aktif

(1,25-dihydroxycholecalciferol) dari vitamin D(25-hydroxycholecalciferol) akan

mengaktifkan makrofag sedangkan defisiensi vitamin D menambah resiko

berikatan dengan reseptornya (RVD) dan dipengaruhi polimorfisme gen RVD

(Kang, et al 2011). Pada tahun 2006 Liu et al, membuktikan bahwaM.

tuberculosis oleh TLR 2/1 (Toll Like Receptor) meningkatkan ekspresi Reseptor

vitamin D (RVD) dan CYP 27B1 di dalam monosit. Sintesis

1,25-didydroksivitamin D yang ditangkap oleh RVD akan mengaktifkan antimikroba

intraseluler makrofag yang dimediasi oleh catelicidin. Selain itu makrofag juga

mengeluarkan peptide catelicidin manusia LL37 yang berperan dalam proses

innate imunity melawan M. tuberculosis(Chocano, 2009).

Gambar 2.4Efekvitamin D pad sel target (Valdivielso&Fernandez, 2006) Vitamin D merupakan pusat kendali tulang dan homeostasis kalsium.

vitamin D telah diduga berpengaruh pada penyakit lain selain tuberkulosis,

diantaranya penyakit kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Peran vitamin

D tidak terlepas dari polimorfisme gen RVD. Sebagian besar aktifitas metabolit

1,25(OH)2D3 dimediasi oleh reseptor afinitas tinggi yang bertindak sebagai

ligand-activated transcription factor. Langkah utama yang terlibat dalam

pengendalian gen transkripsi oleh reseptor vitamin D (RVD) termasuk ligand

binding, heterodimerization dengan retinoid x receptor (RXR),

bindingheterodimer untuk respon vitamin D elemen (RVDEs) dan perekrutan

protein nuclear lainnya ke kompleks prainisiasi transkripsi. Perubahan genetik

gen RVD dapat menyebabkan cacat penting aktifitas gen, mempengaruhi

metabolisme kalsium, proliferasi sel, fungsi kekebalan tubuh, dll, yang dapat

dijelaskan dengan perubahan urutan protein (Valdivielso and Fernandes, 2006).

2.3. Polimorfisme gen RVD

Reseptor vitamin D(RVD) secara sitogenetik terletak pada kromosom

12q13, gen ini terdapat di semua sel dan diekspresikan di sel monosit, limfosit T,

dan limfosit B. Reseptor vitamin D memiliki berat sekitar 48.3 KD dan terdiri dari

427 asam amino. Protein pada RVD terdiri dari Zink Finger DNA Binding dan

mengaktifkan proses transkripsi pada intisel. Fungsi lain dari Reseptor vitamin

D(RVD) secara klasik diketahui untuk meningkatkan penyerapan Ca dan mineral

PO4. Selain itu RVD juga memiliki fungsi yang baru yaitu memodulasi

makrofag.Reseptor vitamin D(RVD) merupakan bagian dari kelompok reseptor

steroid. Semua organ target memiliki Reseptor vitamin D (RVD) pada inti selnya.

Reseptor vitamin D memiliki afinitas yang besar terhadap calcitriol. Setelah

masuk kedalam sel dan berinteraksi dengan RVD membentuk 1,25(OH)2D-RVD

kompleks. Terdapat hubungan sebab akibat antara fungsi 1,25(OH)2D-RVD

kompleks dengan imunitas tubuh terhadap infeksi. Perubahan pada fungsi RVD

akibat mutasi mengakibatkan masuknya infeksi mikrobakteria atau infeksi virus

kedalam tubuh (Hatta, 2012 dalam Lestari, 2014).

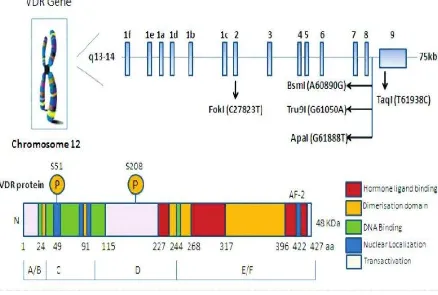

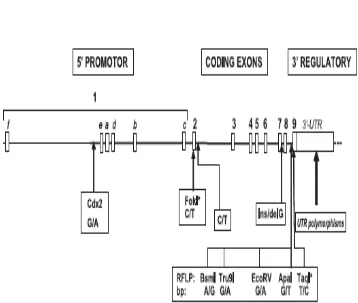

Gambar 2.5Struktur gen reseptor vitamin D

Beberapa tahun lalu polimorfisme gen RVD telahdiindentifikasi dengan

analisa restriction fragment length polymorphism (RFLP) diantaranyaFokIpada

ekson II, TaqI pada ekson IX, BsmI dan ApaI terletak di intron antara ekson VIII

dan IX. Perubahan ekspresimRNA RVD diperlihatkan dengan varian genotip dari

gen RVD(Bid et al, 2009).Varian polimorfisme gen RVD dipengaruhi suku

berperan penting dalam hubungannya dengan kerentanan dan resistensi terhadap

TB yaitu FokI, BsmI, ApaI, dan TaqI (Martineau, 2011).

Gambar 2.6Polimorfisme gen reseptor vitamin D (Uitterlinden, 2004) Polimorfisme TaqIgen RVDgenotip tt memperlihatkan hubungannya

dengan penurunan risiko TB padapopulasi Gambia. Genotip ff dari polimorfisme

FokI dan defisiensi vitamin D memperlihatkan hubungan yang erat dengan TB

paru pada populasi India Gujarati yang tinggal di London. Penelitian sebelumnya

memperlihatkan bahwa genotip tt berhubungan dengan kerentanan dan genotip

TT berhubungan dengan resistensi terhadap TB paru pada wanita. Penelitian

terhadap TB pada laki-laki (Wilkinson, 2000 dalam Selvaraj, 2008).Pada populasi

Mesir polimorfisme FokIgen RVD tidak berhubungan dengan kerentanan

terhadap tuberkulosis (Mahmoud and Ali, 2014). Penelitian meta analisis pada

populasi eropa menunjukkan polimorfismeApaIalel homozigot dan polimorfisme

BsmIalel heterozigot berhubungan dengan peran protektif terhadap perkembangan

tuberkulosis (Chen,2013).

2.3.1. Polimorfisme ApaIgen RVD

Polimorfisme ApaIgen Reseptor vitamin Dterletak antara ekson 8 dan 9,

hasil dari perubahan T G (alel T ditandai „A‟ dan alel Gditandai „a‟). Karena

ApaI bersifat intronik, dianggap netral karena tidak mempengaruhi suatu fungsi

protein, akan tetapi mempengaruhi proses splicing (splicing errors) atau kendali

transkripsi (Simon et al, 2013). Genotip homozigot aa berhubungan dengan

resistensi terhadap perkembangan penyakit tuberkulosis dan AA berhubungan

dengan resistensi terhadap tuberkulosis laki-laki bukan wanita. Genotip

heterozigot Aa berhubungan dengan kerentanan terhadap tuberkulosis (Haddad,

2014).

Polimorfisme gen RVD bersifat etnis, hal ini dibuktikan pada penelitian

polimorfisme TaqI dan ApaIgen RVDpada populasi orang sehat di Syiria.

Hasilnya menunjukkan distribusi polimorfisme gen TaqI dan ApaI dipengaruhi

etnis, ini menjelaskan bahwa faktor etnis mempengaruhi kerentanan seseorang

terhadap penyakit (Haddad, 2014).

2.3.2. Peran polimorfisme ApaIgen RVDdengan infeksi tuberkulosis

Beberapa penelitian tentang hubungan polimorfisme gen RVD dengan TB

TB yang berbeda. Hal ini mungkin disebabkan karena etnis yang berbeda,

interaksi gen dengan lingkungan, dan variasi dalam faktor lingkungan antara

daerah geografis yang dipisahkan (Selvaraj, 2011).

Peran gen RVD yang dibuktikan secara signifikan berpengaruh terhadap

respon imun terhadap tuberkulosis dihubungkan dengan vitamin D. Pada beberapa

penelitian terdahulu polimorfisme gen ApaI dihubungkan dengan penyakit

tuberkulosis pada populasi India, Afrika Barat dan Afrika Selatan menunjukkan

genotip AA berhubungan dengan penurunan resiko terhadap tuberkulosis

(Areeshi, 2014). Pada populasi Eropa hasil penelitian meta analisis polimorfisme

gen ApaI varian alel homozigot (AA) menunjukkan peran protektif terhadap

perkembangan tuberkulosis (Chen, 2013). Polimorfisme gen ApaI pada populasi

Iran tidak menunjukkan hasil yang signifikan dihubungkan dengan kerentanan

terhadap tuberkulosis. Hasil analisa polimorfisme gen RVD dengan konsentrasi

vitamin D plasma menunjukkan hasil yang signifikan yaitu frekuensi genotip yang

tinggi terdapat pada konsentrasi vitamin D plasma rendah ≥ β0 ng/ml(Rashedi,

2015).

Penelitian kohort yang dilakukan Babb et al, 2007 pada pasien TB paru

pada populasi campuran Afrika Selatan untuk menentukan apakah polimorfisme

ApaI, FokI dan TaqIgen RVD berhubungan dengan kerentanan TB dan waktu

konversi sputum, serta melihat faktor klinis dengan demografi lainnya yang

mempengaruhi terhadap tingkat respon pengobatan. Selama perawatan, konversi

sputum lebih cepat pada genotip RVDApaI AA danTaqITT dan Tt dibandingkan

dengan genotip ApaI aa dan TaqI tt. Kategorisasi antara responden cepat dan

lebih cepat pada gen RVD ApaI alel A dan FokI alel f. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan individu untuk mengkonversi

sputum menjadi negatif saat terapi anti TB bisa secara independen diprediksi

dengan genotip RVD (Selvaraj, 2011).

Hasil analisis penelitian berdasarkan etnis,polimorfisme ApaI gen RVD

berbeda pada setiap populasi. Areeshi et al, 2014 dalam meta analisisnya

menyimpulkan bahwa polimorfisme ApaIgen RVD secara signifikan berhubungan

dengan penurunan resiko terhadap TB pada populasi India. Beberapa penelitian

lain yang dilakukan menunjukkan hasil polimorfismeApaIgen RVD pada populasi

Asia tidak berpengaruh terhadap kerentanan atau resistensi terhadap TB. Populasi

Afrika menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada kerentanan atau resistensi

terhadap TB antara bentuk alel heterozigot. Polimorfisme ApaIgen RVD pada

populasi Eropa dan Timur Tengah tidak diteliti (Sutaria, 2014).

2.4. Manfaat Pemberian Vitamin D pada Terapi TB paru

Vitamin D dengan metabolit aktif calcitriol diketahui mempunyai aktivitas

antibakteri, metabolit ini memodulasi respon pejamu tehadap infeksi

mikobakteria dengan cara menginduksi reactive nitrogen and oxygen

intermediates, menghambat enzim matrix metalloproteinase yang berperan dalam

proses pembentukan kavitas dengan upregulasi reseptor IL-10 sehingga

menginduksi sintesis IL-10, dan menginduksi aktivitas antimikroba cathelicidin

yang menginduksi autofagi. Calcitriol memodulasi respon imun dengan

mengikat reseptor vitamin D yang diekspresikan oleh antigen precenting cellsdan

limfosit untuk meregulasi proses transkripsi gen yang responsif terhadap vitamin

Manfaat vitamin D telah banyak diteliti dalam peranannya pada terapi TB.

Penelitian yang dilakukan adalah suplementasi vitamin D pada pasien TB baik

oral maupun injeksi dihubungkan dengan konversi sputum yang lebih cepat atau

perbaikan radiologi dibandingkan dengan yang tidak diberikan vitamin D. Efek

pemberian vitamin D terhadap terapi TB telah banyak diteliti diantaranya pada

populasi di Indonesiadiantaranya pasien TB di RS. Cipto Mangunkusumo

Jakarta(Nursyam, 2006), di kota Malang (Siswanto, 2009), dan di Wonosobo

(Pratiwi, 2013) dengan hasil terapi vitamin D terbukti secara signifikan

mempercepat konversi sputum. Penelitian yang sama pada populasi di luar negeri

diantaranya, populasi Arab Saudi(Salahuddin, 2013), dan di London (Coosens,

2012) dengan hasil penelitian suplementasi vitamin D menyebabkan pemulihan

radiologi dan mempercepat konversi sputum.

Manfaat suplementasi vitamin D pada pasien TB paru terhadap konversi

sputum dikaitkan dengan polimorfisme gen RVD telah dilakukan oleh Martineau

et al, 2011 pada populasi London dengan gen RVD FokI dan TaqI.Hasilnya

menyatakan bahwa suplmentasi vitamin D tidak mempengaruhi konversi sputum

secara signifikan pada populasi penelitian, tetapi pada pasien dengan

polimorfisme gen RVD TaqI genotip tt secara signifikan mempercepat konversi

sputum. Di Indonesia sendiri belum ada laporan penelitian polimorfisme gen

RVD ApaI pada pasien TB dewasa etnis Batakdikaitkan dengan pemberian

vitamin D.

Hasil penelitian polimorfisme gen reseptor vitamin D pada pasien

tuberkulosis paru menyatakan dipengaruhi oleh suku bangsa dan geografi. Suku

bangsa atau etnis berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan

yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama,

bahasa, dan sebagainya. Perbedaan karakteristik membedakan satu etnis dan etnis

lain yang terlihat dari bahasa, sejarah, leluhur (nyata atau imajinasi), agama, gaya

berpakaian serta cara berdandan dan perhiasan. Frederich Barth (1988)

menambahkan istilah etnis menunjuk pada kelompok tertentu yang karena

kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut

terikat pada sistem nilai budayanya (Panjaitan, 2013).

Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Tiap

suku memiliki budaya lokal yang menjadi cara hidup masyarakat setempat serta

identitas suku itu sendiri. Identitas suatu kelompok etnis dapat dilihat secara visual

dan non visual seperti budaya ritual adat, bahasa, dll. Suku Batak merupakan salah

satu dari ratusan kelompok etnis di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kata “Batak” memiliki dua arti. Pertama berarti orang dari sub-etnis yang

tinggal di Sumatera Utara dan yang kedua berarti petualang atau pengembara. Suku

Batak terdiri dari enam kelompok etnis, yaitu suku Mandailing dan Angkola di bagian

selatan pulau, Toba di bagian tengah, Pakpak atau Dairi di bagian barat utara, Karo di

bagian utara dan Simalungun di bagian timur utara Mereka mempunyai sistem

sosial, religi, dan linguistik yang berbeda. Perbedaan linguistik paling jelas adalah

antara kelompok Karo dan Pakpak-Dairi-Dairi di utara dan barat--dengan

kelompok Toba, Mandailing, Angkola, dan Sipirok di Selatan. Simalungun berada

Kotamadya Medan sebagai ibukota Sumatera Utara memiliki letak yang

strategis. Kota ini dilalui Sungai Deli dan Sungai Babura. Keduanya merupakan

jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai.Kota ini merupakan wilayah yang

subur di wilayah dataran rendah timur dari propinsi Sumatera Utara dengan

ketinggian berada di 22,5 meter di bawah permukaan laut.Secara geografis,

Medan terletak pada 3,30°-3,43° LU dan 98,35°-98,44° BT dengan topografi

cenderung miring ke utara. Sebelah barat dan timur Kota Medan berbatasan

dengan Kabupaten Deli dan Serdang. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat

Malaka. Letak yang strategis ini menyebabkan Medan berkembang menjadi pintu

gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa baik itu domestik maupun

internasional. Kota Medan beriklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata

2000-2500 mm per tahun. Suhu udara di Kota Medan berada pada maksimum

32,4°C dan minimum 24°C. Kotamadya Medan memiliki 21 Kecamatan dan 158

Kelurahan (Medan, 2002).

Keterlibatan faktor genetik cukup berperan untuk timbulnya beberapa

penyakit seperti TB paru, tumor dan kanker. Faktor genetik yang terlibat

diantaranya adalah gen human leucocyte antigen (HLA) dan gen non HLA seperti

gen reseptor vitamin D. Beberapa penelitian yang dilakukan pada etnis Batak

diantaranya Munir, β006 “Peran Gen HLA-DQB1 pada Penyebab Kerentanan

Karsinoma Nasofaring Suku Batak”. Gen ini di turunkan secara heterozigot dan

bersifat kodominan. Akibatnya, kelompok masyarakat dengan HLA tertentu akan

menghadapi risiko terjadinya penyakit tertentu. Untuk bangsa Indonesia yang

terdiri dari berbagai suku dan terpengaruh oleh berbagai bangsa akibat migrasi di

Penelitian lain Sinaga et al. 2014, yang melihat hubungan polimorfisme reseptor

vitamin D dengan kerentanan terhadap TB paru pada etnis Batak yaitu gen FokI

dan BsmI. Hasil penelitiannya didapatkan bahwa pada populasi Indonesia etnik

Batak, tidak ada hubungan antara polimorfisme FokI gen RVD dan kerentanan

terhadap TB paru. Pada polimorfisme BsmI gen RVD, genotip bb berhubungan

dengan penurunan risiko terhadap TB paru. Penelitian yang dilakukan pada etnis

Batak menunjukkan adanya karakteristik secara genetik yang berbeda dari etnis

2.6. Kerangka konsep

Keterangan :

= variabel bebas = variabel terikat = variabel antara

Gambar 2.8Skema kerangka konsep Pasien TB paru

etnis Batak

OAT + Vitamin D

OAT + Plasebo

Kecepatan konversi

sputum

Polimorfisme ApaI

gen RVD