DEPIK

Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan

(Journal of Aquatic, Coastal and Fishery Sciences)

Agustus 2012

ISSN: 2089-7790

(Journal of Aquatic, Coastal and Fishery Sciences)

ISSN: 2089-7790

Penerbit

: Koordinatorat Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala

Penanggung Jawab

: Prof. Dr. Adlim, M.Sc (Ketua Pelaksana Koordinatorat Kelautan dan Perikanan)

Ketua Dewan Editor

: Dr. Muchlisin Z. A., S.Pi, M.Sc (Manajemen SDP dan Budidaya Perairan)

Editor Pelaksana

: Ichsan Setiawan, M.Si (Oseanografi)

Sekretaris Editor

: Drs. Muhammad, M.Si (Hydrodinamika)

Anggota Dewan Editor :

Prof. Dr. Adlim, M.Sc (Kimia Lingkungan)

Prof. Dr. Syamsul Rizal (Fisika Perairan)

Dr. Musri Musman, M.Sc (Kimia Perairan)

Dr. M. Ali Sarong, M.Si (Ekologi Perairan)

Dr. Indra, M.Si (Manejemen Pesisir & Kelautan)

Dr. Edi Rudi, M.Si (Biologi Laut)

Dr. Abrar Muslim, M.Eng (Kimia Lingkungan)

Farok Afero, Ph.D (Biometrik dan Sosial Ekonomi Perikanan)

Teknisi IT/Web Master

: Achmad Muhadjier

Sirkulasi dan Dokumentasi

: Muhammad Saumi, A.Md

Alamat Redaksi:

Koordinatorat Kelautan dan Perikanan - Universitas Syiah Kuala

Kopelma Darussalam – Banda Aceh 23111, Provinsi Aceh , Indonesia.

Email : jurnaldepik@yahoo.co.id Website : depikjurnal.unsyiah.ac.id

Kontak Redaksi : +62-(0)852-6091-2084

ISSN : 2089-7790

DAFTAR ISI

1. Aplikasi model hidrologi HBV di DAS Peusangan Aceh sebagai studi

pengantar pengembangan konsep ekohidrologi berkelanjutan……… 86 - 92 Yopi Ilhamsyah, Syahrizal Koem, Andi Syahid Muttaqin

2. Komunitas fitoplankton di perairan Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh

Tengah, Provinsi Aceh……… 93 - 98 Nurfadillah, Ario Damar, Enan M. Adiwilaga

3. Selektivitas fraksi Rf < 0,5 dari ekstrak etil asetat(EtOAc) biji putat air (Barringtonia racemosa)terhadap keong mas (Pomacea

canaliculata) dan ikan lele lokal (Clarias batrachus)……… 99 - 102 Musri Musman , Sofia , Viqqi Kurnianda

4. Karakter bilateral simetri ikan betutu (Oxyeleotris sp.): Kajian

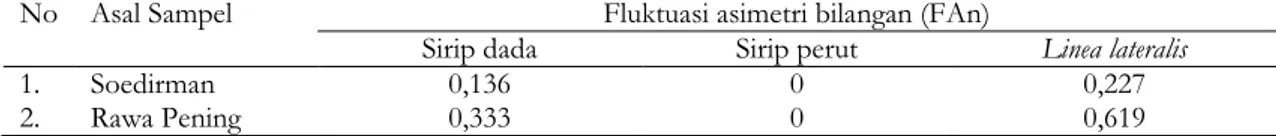

keragaman morfologi sebagai dasar pengembangan budidaya……… 103 – 106 Muh. Nadjmi Abulias dan Dian Bhagawati

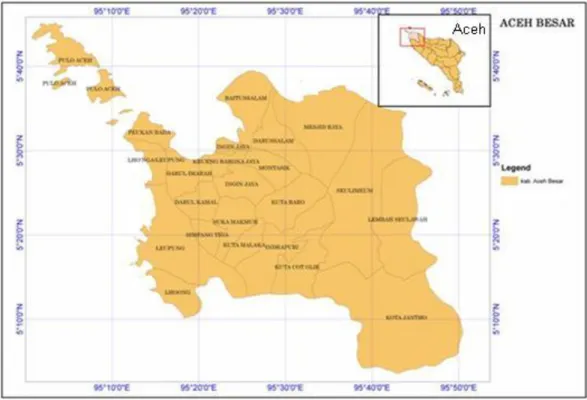

5. Analisis subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar bagi nelayan di

Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh……… 107 - 113 Zainal A.Muchlisin, Nur Fadli, Arifsyah M. Nasution, Rika Astuti,

Marzuki, Darmawi Musni

Utara……… 104 - 120

Barringtonia racemosa) terhadap ikan mujair (Oreochromis

mossambicus)……… 121 - 124

Danau Laut Tawar, Takengon, Provinsi Aceh……… 125 - 130 Irma Dewiyanti

VOLUME 1, NOMOR 2, AGUSTUS 2012

6. Keragaman ikan karang di perairan Pulau Makian Provinsi Maluku Najamuddin Samar Ishak Adityawan Ahmad

7. Uji selektivitas fraksi Rf < 0,5 ekstrak MeOH biji putat air Musri Musman, Sofia, Adli Waliul Perdana

86

Aplikasi model hidrologi HBV di DAS Peusangan Aceh sebagai studi pengantar

pengembangan konsep ekohidrologi berkelanjutan

Application of HBV hydrological model in Peusangan Watershed Aceh as a

preface study to the development of sustainable ecohydrological concept

Yopi Ilhamsyah

1*, Syahrizal Koem

2, Andi Syahid Muttaqin

31Jurusan Ilmu Kelautan, Koordinatorat Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111; 2Jurusan

Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo 21752; 3Dept. Geofisika dan Meteorologi, Fakultas MIPA Institut

Pertanian Bogor; 3. *Email korespodensi: y.ilhamsyah@gmail.com

Abstract. A study of HBV hydrological model in Peusangan watershed Aceh as a preface study to the development of sustainable ecohydrological concept was done. The objective of the study was to apply and to test the HBV subtropical model into a tropical region Peusangan watershed. Peusangan watershed, situated in northern Aceh, covers an area of 2268.39 km2 and 128 km in length. The HBV model was manually calibrated by trial adjustment of each parameter to obtain the appropriate physical characteristics of Peusangan watershed. The result showed that the model was nearly consistent with the observation data. In fact, the correlation and error bias of the model were 0.623 and 0.11, respectively. However, the weakness of the model reported in the study is due to the coverage of the weather station data which locate far in the downstream of Peusangan watershed. In the meantime, both of model result and observation showed a good agreement to catch the peakflow of Peusangan watershed. The two peakflow arise on May and October which were 212 m3dt-1 and 250 m3dt-1, respectively.

Keywords: HBV Hydrological model, Peusangan watershed, peakflow

Abstrak. Telah dilakukan studi mengenai aplikasi model hidrologi HBV di DAS Peusangan sebagai studi pengantar untuk

pengembangan konsep ekohidrologi berkelanjutan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengaplikasikan dan menguji model subtropis HBV ke daerah tropis DAS Peusangan Aceh. DAS Peusangan berlokasi di Aceh bagian utara memiliki luas 2268,39 km2 dan panjang 128 km. Model HBV dikalibrasi secara manual melalui ujicoba penyesuaian parameter untuk

mendapatkan kondisi fisik yang sesuai dengan DAS Peusangan. Hasil studi menunjukkan bahwa model hampir sesuai dengan data observasi dengan nilai korelasi 0,623 dan bias error 0,11. Akan tetapi, kelemahan model pada studi ini dikarenakan oleh cakupan data stasiun cuaca yang berlokasi di hilir DAS Peusangan. Kedua hasil model dan observasi menunjukkan kesesuaian dalam menggambarkan debit puncak DAS Peusangan. Debit puncak tersebut terjadi pada Mei dan Oktober yang masing-masing bernilai 212 m3dt-1 dan 250 m3dt-1.

Kata kunci: Model hidrologi HBV, DAS Peusangan, debit puncak

Pendahuluan

Singh (1995) mengartikan model hidrologi sebagai tiruan proses hidrologi untuk keperluan analisis tentang keberadaan air menurut aspek jumlah, waktu, tempat, probabilitas dan runtutan waktu (time series). Sistem hidrologi yang umum dikaji adalah Daerah Aliran Sungai (DAS). Model yang akan dikaji pada studi ini adalah model Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning (HBV). Model HBV merupakan model hujan-limpasan (rainfall-runoff) yang memasukan konsep numerik dari proses-proses hidrologi pada skala DAS. Model HBV dikembangkan oleh Institusi Meteorologi dan Hidrologi Swedia dan penggunaannya banyak diterapkan di daerah subtropis dengan bentuk presipitasi berupa salju dan beberapa parameter DAS lainnya yang memiliki banyak kesesuaian. Beberapa aplikasi model HBV untuk mengkaji berbagai kondisi hidrologi DAS di subtropis antara lain seperti yang dilakukan oleh Kobold et al. (2006) dan Grillakis et al. (2010) masing-masing untuk mengkaji banjir bandang serta peramalannya pada DAS di Slovenia serta te Linde et al. (2007), Normand et al. (2010) dan Jia et al. (2012) masing-masing mengkaji performa model HBV pada DAS Rhine di Eropa, DAS di Nepal dan DAS Liao di China.

Untuk aplikasi di daerah tropis maka model HBV memerlukan penyesuaian parameter yang sesuai dengan kondisi daerah tropis. Beberapa model HBV telah diaplikasikan di daerah tropis namun peneliti belum menjumpai aplikasi model HBV untuk DAS di Indonesia. Oleh karenanya, peneliti mencoba mengadaptasikan model HBV untuk kondisi DAS Peusangan, Aceh. Model HBV juga dapat diaplikasikan untuk mendukung manajemen DAS seperti studi yang dilakukan oleh Götzinger dan Bárdossy (2005) di mana mereka menggunakan model HBV untuk mendukung pengelolaan DAS Neckar di Eropa tengah. Dengan demikian diharapkan aplikasi model HBV di DAS Peusangan ini nantinya dapat menjadi suatu studi pengantar untuk pengembangan konsep ekohidrologi di sekitar DAS Peusangan, Aceh.

Berdasarkan WWF-Indonesia (2011), DAS Peusangan termasuk dalam kategori kritis 1 nasional yang harus segera diselamatkan dari kerusakan. Hal ini diakibatkan oleh rusaknya ekosistem akibat degradasi lahan hutan di daerah hulu DLT. Isu utama lainnya dilaporkan bahwa di daerah hulu Danau Laut Tawar (DLT) mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan erosi tanah yang berdampak terhadap pengurangan debit air DLT. Selain itu, konversi lahan tanpa rencana tata ruang

87

yang baik di sepanjang DAS Peusangan juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang berdampak terhadap kelangsungan hidup beragam etnik masyarakat (Gayo dan Aceh) yang mendiami wilayah hulu, tengah dan hilir DAS Peusangan.

Mengingat pentingnya keberadaan DAS Peusangan sebagai water resources bagi masyarakat Gayo dan Aceh, water intake bagi perusahaan-perusahaan besar berskala nasional dan internasional yang beroperasi di Aceh Utara serta sebagai water energy penyuplai kebutuhan tenaga listrik untuk kabupaten/kota melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Peusangan maka kerusakan ekosistem hidrologi DAS Peusangan harus sesegera mungkin direstorasi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menyusun konsep tata ruang yang mengedepankan integrasi ekosistem-hidrologi berkelanjutan, konservasi daerah kawasan hutan di hulu DLT serta konservasi kawasan tangkapan air di bagian tengah dan hilir DAS Peusangan dan melakukan kajian pemodelan hidrologi secara intensif untuk menyusun prototipe DAS serta faktor-faktor fisik yang berperan pada DAS Peusangan. Konsep pemodelan ini bermanfaat sebagai suatu tinjauan sintesis untuk mendukung perencanaan manajemen DAS berkelanjutan, di samping kemampuan model untuk melakukan simulasi prediksi yang tentu saja didasari oleh pendekatan-pendekatan matematika serta asumsi-asumsi fisik. Dengan demikian diharapkan melalui aplikasi model Hidrologi HBV ini konsep pembangungan ekohidrologi berkelanjutan dapat terwujud dengan baik di DAS Peusangan Aceh.

Tujuan dalam studi ini adalah mengaplikasikan model HBV pada DAS Peusangan Aceh berdasarkan data hidrometeorologi yang dibutuhkan seperti curah hujan harian, suhu udara harian dan evapotranspirasi potensial bulanan. Keluaran debit air pada model selanjutnya dibandingkan dengan data debit air observasi. Tingkat keberhasilan model ditentukan oleh koefisien korelasi dan bias error model. Keluaran debit air ini nantinya bermanfaat untuk memprediksi terjadinya banjir serta dapat pula digunakan untuk potensi pengembangan PLTA yang tentu saja sifatnya sebagai pengantar perencanaan awal pengembangan konsep ekohidrologi berkelanjutan di DAS Peusangan.

Bahan dan Metode

Model HBV dipilih terutama karena pendekatan konseptual di mana proses hidrologi mengalami penyederhanaan dalam fungsi aljabar sehingga dapat dengan mudah dikomputasikan menggunakan Spreadsheet. Berdasarkan Aghakouchak dan Habib (2010), model HBV mengasumsikan daerah kajian DAS sebagai satu zona tunggal di mana parameter tidak mengalami perubahan secara spasial di seluruh DAS. Model HBV terdiri dari empat parameter utama: (a) curah hujan kumulatif, (a) kelembaban tanah, (c) evapotranspirasi, serta (d) limpasan permukaan.

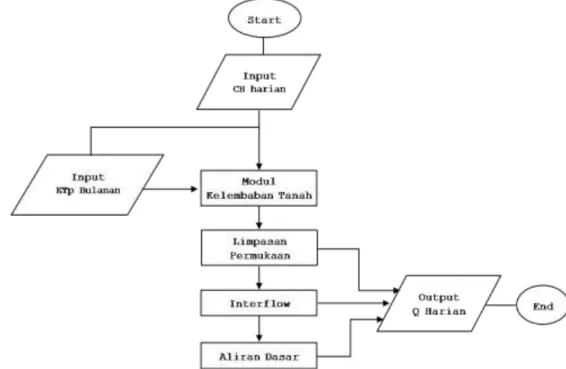

Gambar 1. Diagram alir model HBV yang diaplikasikan pada DAS Peusangan, CH = curah hujan(mm), ETp = Evaporasi potensial(mm)dan Q = debit air (m3 dt-1).

Diagram alir model HBV ditunjukkan pada Gambar 1. Model HBV dijalankan dalam langkah waktu harian. Input data yang dibutuhkan meliputi deret waktu observasi curah hujan dan suhu harian serta laju evapotranspirasi potensial bulanan. Hasil utama dari model HBV adalah debit air pada outlet DAS yang terdiri dari tiga rutin, yaitu: limpasan permukaan, interflow (kontribusi dari limpasan permukaan) dan baseflow (kontribusi dari aliran dasar). Ketiga rutin ini masing-masing memiliki parameter utama seperti ditunjukkan pada tabel 1. Aghakouchak dan Habib (2010) selanjutnya menjelaskan bahwa curah hujan diproses dalam rutin kelembaban tanah di mana curah hujan efektif memberikan kontribusi terhadap

88

Gambar 2. Lokasi geografis DAS Peusangan (Khasanah et al., 2010).

limpasan permukaan. Bagian sisa curah hujan memberikan kontribusi untuk kelembaban tanah yang dengan sendirinya akan menguap selama ada kadar air yang cukup di bawah permukaan. Kalibrasi parameter model HBV pada studi ini dilakukan secara manual di antara nilai minimum dan maksimum pada tabel 1 yang bertujuan untuk mendapatkan karakteristik fisik yang sesuai dengan DAS Peusangan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Uhlenbrook et al. (1998) pada empat DAS dengan skala berbeda di Jerman dan Berglöv et al. (2009) untuk DAS Rhine di Jerman.

Data curah hujan dan suhu udara harian pada tahun 1991 sebagai input model diperoleh dari stasiun BMKG Kelas III Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe yang berlokasi di hilir DAS Peusangan. Pemilihan tahun 1991 didasari semata-mata oleh karena ketersediaan data. Karena studi ini sifatnya hanya ingin menguji model HBV untuk daerah tropis maka pemilihan tahun 1991 tidak memiliki implikasi berarti untuk kondisi hidrologi lainnya.

Tabel 1. Parameter model HBV.

No. Parameter Satuan Nilai

Minimum Maksimum

1. Koefisien bentuk kelembaban tanah (Beta) - 1 7

2. Koefisien resesi reservoir atas 1 (K1) Hari-1 0,001 0,7

3. Koefisien resesi reservoir atas 2 (K2) Hari-1 0,001 0,3

4. Perkolasi (PERC) mm hari-1 0,001 0,7

Parameter model HBV pada Tabel 1 didasarkan pada studi yang dilakukan Lindström (1997). Koefisien korelasi ditulis dalam bentuk

Di mana O adalah nilai debit air observasi (m3 dt-1) dan P adalah nilai debit air simulasi (m3 dt-1). Koefisien korelasi

ini juga digunakan dalam studi yang dilakukan oleh Grillakis et al. (2010) untuk menghitung kriteria efisiensi model HBV, namun pers. (1) pada Grillakis et al. (2010) ditulis dalam bentuk persamaan kuadrat.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi geografis

Peusangan adalah nama daerah tangkapan air terpenting di Aceh. DAS Peusangan melintasi empat kabupaten yakni kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun dan Aceh Utara sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2. Secara geografis DAS Peusangan terletak pada 4,51-5,28 LU dan 96,45–97,05 BT. DAS Peusangan memiliki panjang ± 128 km. Hulu utamanya berada di DLT yang berada di dataran tinggi Gayo di kota Takengon. Selain itu ada 107 sungai yang terdiri dari sub DAS yang berasal dari hutan-hutan di sekitar Bukit Barisan yang turut mengalirkan airnya ke DAS Peusangan. DAS Peusangan bermuara di Selat Malaka di Kabupaten Bireun. Bentang lahan yang menjadi daerah tangkapan air DAS Peusangan mencapai luas 2268,39 km2 (WWF-Indonesia, 2011).

Analisa data iklim dan hidrologi

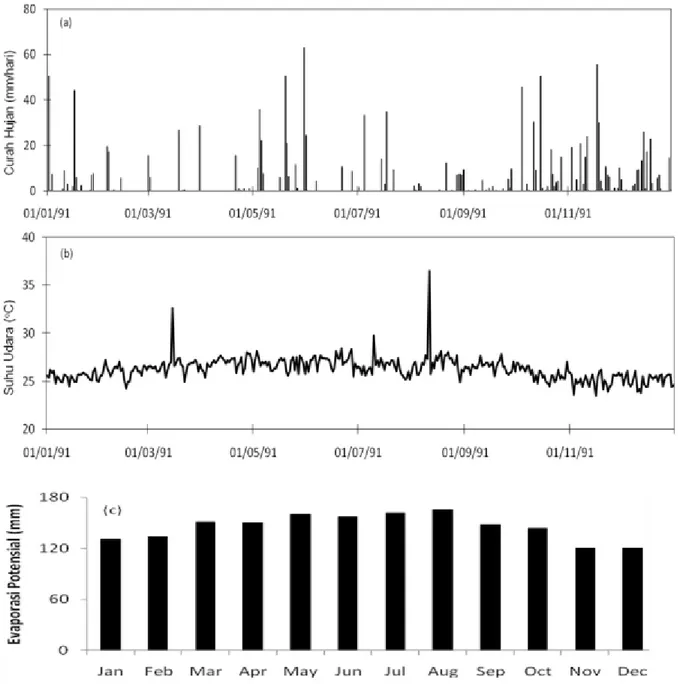

Data klimatologi (curah hujan harian, suhu udara harian serta evaporasi potensial bulanan dan data hidrologi (debit air harian) untuk tahun 1991 digunakan sebagai masukan (input) untuk simulasi model HBV untuk DAS Peusangan Aceh. Namun, data curah hujan harian untuk jangka waktu panjang yang mencakup keseluruhan wilayah DAS Peusangan tidak tersedia. Sehingga dalam studi ini digunakan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun BMKG Kelas III Lhokseumawe, Bandara Malikussaleh demikian juga dengan data suhu udara harian diperoleh dari stasiun yang sama. Stasiun ini berlokasi di hilir DAS Peusangan. Untuk evaporasi potensial bulanan diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumusan Thornthwaite. Gambar 3.a, 3.b dan 3.c menunjukkan curah hujan harian (mm), suhu udara harian (°C) dan evaporasi potensial bulanan (mm) di stasiun Meteorologi kelas III Lhokseumawe, Bandara Malikussaleh. Suhu udara harian di hilir DAS Peusangan pada tahun 1991 seperti ditunjukkan pada gambar 3.b mencapai suhu tertinggi 27,1oC pada awal musim

kemarau di bulan Juni sementara suhu terendah 25,1oC terjadi

pada awal musim hujan pada bulan November dan Desember. Untuk musim kemarau yang berlangsung antara Juni-Agustus,

89

suhu udara rata-rata berkisar 26,9oC. Pada pertengahan musim pancaroba di bulan April, hilir DAS Peusangan mengalami

curah hujan terendah 19 mm (gambar 3.a). Keadaan ini juga menunjukkan bahwa pada bulan ini hilir DAS Peusangan mengalami kondisi kering dikarenakan suhu serta penguapan yang tinggi tidak diimbangi oleh ketersediaan air di permukaan. Suhu udara bulanan rata-rata pada bulan April berkisar 26,9oC seperti ditunjukkan pada gambar 3.b dan besar penguapan

adalah sekitar 140 mm sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.c. Keadaan ini tentunya juga berpengaruh terhadap berkurangnya debit air yang mengalir di DAS Peusangan. Gambar 4 menunjukkan penurunan debit air pada bulan April.

Kondisi kering ini juga terjadi pada awal musim kering di bulan Juni dengan curah hujan bulanan sebesar 49 mm dan pada awal musim pancaroba di bulan September dengan jumlah curah hujan 37 mm (Gambar 3.a). Pada pertengahan musim kering di bulan Juli, hilir DAS Peusangan menerima curah hujan rata-rata 97 mm. Besarnya curah hujan pada bulan Juli ini dipengaruhi oleh besarnya penguapan pada bulan Juni yang mendorong terbentuknya awan konvektif dan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di bulan Juli. Pada awal musim hujan di bulan Oktober hilir DAS Peusangan menerima curah hujan yang banyak sebesar 195 mm kemudian meningkat pada bulan November dengan curah hujan rata-rata 206 mm. Rata-rata-rata curah hujan pada musim hujan adalah 177 mm (Gambar 3.a). Secara keseluruhan curah hujan tahunan di hilir DAS Peusangan pada tahun 1991 sebesar 1271 mm. Gambar 3.a juga menunjukkan curah hujan harian di DAS Peusangan dengan dua puncak musim hujan yang terjadi pada bulan Mei dan Oktober yang sekaligus menggambarkan pola iklim ekuatorial yang merupakan ciri khas tipe iklim di daerah Khatulistiwa (Boer dan Subbiah, 2005).

Gambar 3. a) Curah hujan harian (mm); b) Suhu udara harian (ºC); dan c) Evaporasi potensial bulanan (mm)

90

Kalibrasi model HBV

Kalibrasi parameter model HBV diperlukan untuk memenuhi persyaratan optimisasi sebuah model DAS. Dalam hal ini memenuhi kriteria efisiensi model. Kriteria efisiensi ini salah satunya dapat dihitung menggunakan koefisien korelasi pada persamaan (1). Kalibrasi model curah hujan-limpasan HBV dilakukan secara manual menggunakan penyesuaian uji coba terhadap parameter model untuk mendapatkan hasil yang cocok antara deret waktu observasi dan model. Kalibrasi parameter model HBV ditunjukkan pada tabel 2. Hasil kalibrasi menyajikan parameter beta dan perkolasi berpengaruh terhadap simulasi model HBV. Hal ini juga sesuai dengan nilai kalibrasi maksimum antara dua parameter ini seperti ditunjukkan pada tabel 2. Kondisi ini mengindikasikan bahwa debit air DAS Peusangan dipengaruhi oleh faktor kelembaban tanah dan aliran dasar dan sekaligus menunjukkan bahwa kondisi DAS Peusangan pada tahun 1991 masih dalam kondisi baik.

Tabel 2. Kalibrasi parameter model HBV.

No. Parameter Satuan Nilai Kalibrasi

Minimum Maksimum 1. Beta - 1 7 6 2. K1 Hari-1 0,001 0,7 0,7 3. K2 Hari-1 0,001 0,3 0,001 4. PERC mm hari-1 0,001 0,7 0,7 Simulasi model HBV

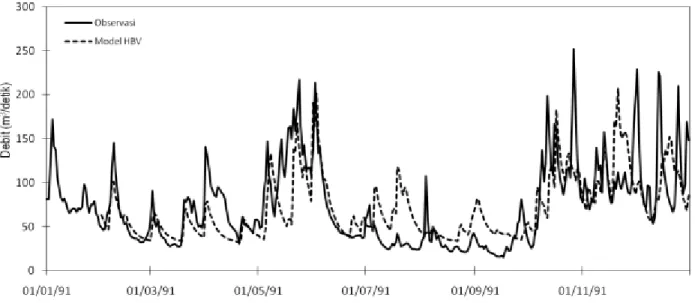

Hasil model HBV DAS Peusangan untuk debit air (m3dt-1) di DAS Peusangan tahun 1991 ditunjukkan pada gambar

4. Hasil simulasi telah menunjukkan pola fluktuasi yang hampir sesuai dengan data observasi. Debit puncak limpasan terjadi pada Mei dengan debit air 212 m3dt-1 dan Oktober mencapai 250 m3dt-1. Debit puncak ini juga berkaitan dengan curah

hujan tinggi pada bulan Mei (173 mm) dan Oktober (195 mm) seperti ditunjukkan pada gambar 3.a. Debit puncak pada Mei dapat disimulasi dengan baik, namun untuk debit puncak pada Oktober model menunjukkan simulasi yang kurang baik.

Koefisien korelasi DAS Peusangan bernilai 0,623 dengan bias 0,1131. Mengacu pada nilai korelasi ini maka model HBV DAS Peusangan dapat dikatakan baik. Kekurangan model ini hanya menggunakan data satu tahun. Bergström (1995) mengatakan untuk kalibrasi model HBV menggunakan data harian 10 tahun. Demikian juga dengan Hägström et al. (1990) mengatakan bahwa sangat diharapkan untuk menyimpan beberapa tahun data untuk periode uji independen. Tes semacam ini akan menunjukkan apakah model tersebut juga valid di luar dari periode kalibrasi. Hägström et al. (1990) juga mengatakan bahwa untuk mendapatkan hasil model yang baik dibutuhkan biasanya data observasi debit air > 2 tahun. Untuk kasus DAS Peusangan, simulasi model hanya berlangsung selama 1 tahun. Peneliti berasumsi bahwa hasil simulasi model HBV DAS Peusangan masih dalam tahap menuju kestabilan model sehingga diperleh pola yang tidak begitu sesuai dengan data observasi dan untuk mencapai hasil yang mampu menyajikan interpretasi yang representatif sesuai dengan debit air DAS Peusangan sesungguhnya maka diperlukan waktu simulasi lebih dari dua tahun dengan pengujian kestabilan model pada tahun pertama. Ini juga sesuai dengan Primožič et al. (2008) yang menyatakan bahwa kinerja model yang kurang juga dapat disebabkan oleh kekurangan data.

91

Sebagai informasi tambahan, stasiun BMKG Bandara Malikussaleh juga berlokasi jauh dari hilir DAS Peusangan, sehingga mempengaruhi keakurasian hasil model HBV DAS Peusangan. Untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan beberapa stasiun observasi yang berdekatan dengan lokasi DAS. Stasiun penakar curah hujan dengan jumlah yang banyak bermanfaat untuk menaksir curah hujan wilayah. Sementara jumlah stasiun yang sedikit berdampak terhadap penyimpangan nilai limpasan dari nilai observasi.

Kaitan model HBV dengan water resources dan ekohidrologi

Dari hasil model diperoleh bahwa potensi debit air DAS Peusangan dalam satu tahun sebesar 26581,2 m3 dt-1.

Jumlah ini berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber listrik tenaga air. Studi ini menggunakan data hidrometeorologi tahun 1990 yang sekaligus merepresentasikan kondisi kawasan daerah tangkapan air yang masih terjaga dengan baik. Tentu saja, kondisi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi saat ini di DAS Peusangan. Hasil model dengan data tahun 1990 menunjukkan debit air dalam jumlah besar. Kondisi ini seyogyanya harus terus dipertahankan pada saat ini dan pada akhirnya ini menjadi alasan kuat untuk mengembangkan konsep ekohidrologi berkelanjutan di DAS Peusangan sekaligus rekomendasi bagi pengembangan PLTA Peusangan.

Selanjutnya, keluaran debit air dari model HBV dapat digunakan untuk memahami hubungan antara proses hidrologi dan ekologi pada skala DAS sehingga perbaikan kualitas air, peningkatan biodiversiti dan pembangungan berkelanjutan dapat diwujudkan. Selain itu, kaitan hasil model dan ekohidrologi juga bermanfaat untuk menurunkan potensi banjir yang terjadi di sepanjang DAS Peusangan. Melihat hasil simulasi model HBV bahwa debit puncak DAS terjadi pada Mei dan Oktober yang masing-masing bernilai 212 m3dt-1 dan 250 m3dt-1. Artinya pada bulan Mei dan Oktober perlu diwaspadai

terjadinya banjir dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Untuk menanggulangi resiko banjir di DAS Peusangan perlu adanya pengelolaan melalui Green Cover di sekitar DAS Peusangan. Hal ini dilakukan, karena pada saat terjadi debit puncak dengan curah hujan yang tinggi peran dari vegetasi yang dapat memperbesar ukuran pori-pori tanah akan mempermudah terajdinya infiltrasi. Pengelolaan lahan disekitar DAS Peusangan terutama sawah, perlu menyesuaikan masa tanam pada saat terjadi intensitas curah hujan yang tinggi. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan air sawah pada disekitar DAS Peusangan. Upaya ini sangat efektif untuk mengurangi limpasan permukaan.

Kesimpulan

Simulasi model HBV untuk debit air di DAS Peusangan tahun 1991 telah menunjukkan pola fluktuasi yang hampir sesuai dengan data observasi. Koefisien korelasi dari model ini adalah 0,623 dengan bias model 0,1131. Kelemahan dari model ini adalah menggunakan satu stasiun penakar hujan yaitu stasiun BMKG Bandara Malikussaleh yang berada jauh dari hilir DAS Peusangan sehingga mempengaruhi keakuratan hasil simulasi. Oleh karenanya untuk mendapatkan hasil model yang baik disarankan menggunakan data curah hujan wilayah dengan stasiun penakar hujan yang lebih rapat di sekitar DAS Peusangan. Selain itu, panjang data atau interval waktu memiliki pengaruh terhadap keakuratan hasil simulasi. Hal ini disebabkan karena model melakukan penyesuaian pada rentan waktu awal simulasi. Sehingga, apabila kajian serupa akan dilakukan, perlu diperhatikan simulasi dalam jangka waktu yang panjang (data masukan lebih dari 2 tahun dan didukung data observasi lain yang lengkap). Keluaran debit air model HBV DAS Peusangan terkait water energy berpotensi untuk pengembangan PLTA. Kaitannya dengan konsep ekohidrologi sangat bermanfaat untuk diterapkan di DAS Peusangan karena dapat meningkatkan kualitas siklus air, peningkatan biodiversiti selain juga dapat meminimalisir potensi terjadinya banjir di bantaran DAS Peusangan.

Ucapan terima kasih

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Hidayat Pawitan atas masukan, saran dan koreksi yang bermanfaat menuju kesempurnaan studi ini. Demikian juga kepada reviewer dan editor jurnal Depik. Lisa Tanika atas pemberian data Hidrometeorologi DAS Peusangan Aceh. Penghargaan penulis berikan kepada DIKTI melalui beasiswa BPPS dan Beasiswa Unggulan untuk kelangsungan studi dan publikasi ini.

Daftar Pustaka

Aghakouchak, A., E. Habib. 2010. Application of a conceptual hydrologic model in teaching hydrologic processes. International Journal of Engineering Education, 26(4): 963-973.

Berglöv, G., J. German, H. Gustavsson, U. Harbman, B. Johansson. 2009. Improvement HBV model Rhine in FEWS. Final report SMHI Hydrology 112, Koblenz, Germany.

Boer, R., A. R. Subbiah. 2005. Agriculture drought in Indonesia. Monitoring and predicting agricultural drought, halaman 330-344 dalam V. S. Boken, A. P. Cracknell, R. L. Heathcote (Ed), A global study. Oxford University Press, UK. Götzinger, J., A. Bárdossy. 2005. Integration and calibration of a conceptual rainfall-runoff model in the framework of a

decision support system for river basin management. Advances in Geosciences, 5: 31–35.

Grillakis, M. G., I. K. Tsanis, A. G. Koutroulis. 2010. Application of the HBV hydrological model in a flash flood case in Slovenia. Natural Hazards and Earth System Sciences, 10: 2713–2725.

Häggstöm, M. 1990. Application of the HBV model for flood forecasting in six Central American Rivers. Working paper SMHI Hydrology 27, Norrköping, Sweden.

92

Jia, Q. Y., F. H. Sun. 2012. Modeling and forecasting process using the HBV model in Liao river delta. Procedia Environmental Sciences, 13: 122 – 128.

Khasanah, K., E. Mulyoutami, A. Ekadinata, T. Asmawan, L. Tanika, Z. Said, M. van Noordwijk, B. Leimona. 2010. Kaji cepat hidrologi di daerah aliran sungai Krueng Peusangan, NAD, Sumatra. Working paper 122 World Agroforestry Centre, Bogor, Indonesia.

Kobold, M., M. Brilly. 2006. The Use of HBV model for flash flood forecasting. Natural Hazards and Earth System Sciences, 6: 407–417.

Lindström, G., B. Johansson, M. Persson, M. Gardelin, S. Bergström. 1997. Development and test ofthe distributed HBV-96 hydrological model. Journal of Hydrology, 201: 272-288.

Normand, S., M. Konz, J. Merz. 2010. An application of the HBV model to the Tamor Basin in Eastern Nepal. Journal of Hydrology and Meteorology, 7(1): 49-58.

Primožič, M., M. Kobold, M. Brilly. 2008. The implementation of the HBV model on the Sava River Basin, dalam Proceeding of XXIVth Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Slovenia 2-4 June 2008.

Singh, V. P. 1995. Computer models of watershed hydrology. Water Resources Publications, USA.

te Linde, A. H., J. C. J. H. Aerts, R. T. W. L. Hurkmans, M. Eberle. 2007. Comparing model performance of two rainfall-runoff models in the Rhine basin using different atmospheric forcing data sets. Hydrology and Earth System Science Discussion, 4: 4325–4360.

Uhlenbrook, S., J. Holocher, C. Leibundgut, J. Seibert. 1998. Using a conceptual rainfall-runoff model on different scales by comparing a headwater with larger basins, halaman 297-305 dalam Proceedings of the HeadWater'98 Conference. Merano, Italy April 1998.

93

Komunitas fitoplankton di perairan Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah,

Provinsi Aceh

Community of phytoplankton in Lake Laut Tawar, Aceh Tengah, Aceh Province

Nurfadillah

1*,Ario Damar

2, Enan M. Adiwilaga

21Jurusan Budidaya Perairan, Koordinatorat Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, Banda aceh 23111; 2Jurusan

Manajemen Sumberdaya Perikanan, FPIK Institut Pertanian Bogor, Bogor; *Email korespodensi: fadilla_aceh@yahoo.com

Abstract. The aims of the present study was to evaluate community structure and biomass of phytoplankton based on the depth stratification in the waters of Lake Laut Tawar. Sampling was conducted during March and April 2010. The results showed that 43 species of phytoplankton belonging to five classes were found in Lake Laut tawar. The most common class was Chlorophyceae with 20 genera, followed by Bacillariophyceae (diatoms) by 9 genera, Cyanophyceae (10 genera), Dinophyceae (2 genera), and Euglenophyceae (2 genera). The highest species composition was found at II with 15 m depth (24 genera), while the highest abundance of phytoplankton was occured at station with 10 depth (155600 cells/l), while the lowest abundance was obtained at 15 depth (12745 cells/l). Overall the phytoplankton population in Lake Laut Tawar was dominated by Bacillarophyceae. In addition, the diversity index of phytoplankton was in moderate level (2.34), while the evenness index was ranged from 0.43 to 0.87, indicate the distribution of the individuals of each species was varied, however there was no predominant species detected..

Keywords: Phytoplankton, structure community, Laut Tawar Lake.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dinamika struktur komunitas dan biomassa fitoplankton berdasarkan

stratifikasi kedalaman di Perairan Danau Laut Tawar. Sampling dilakukan pada empat stasiun dengan masing-masing empat kedalaman, yaitu 0,2 m, 3 m, 10 m, dan 15 m. Pengambilan sampling air dilakukan sebanyak 4 kali dengan interval waktu 14 hari, yaitu selama bulan Maret sampai April 2010. Fitoplankton yang tersaring diamati dibawah mikroskop cahaya. Hasil penelitian mendapati sebanyak 43 jenis fitoplankton yang terbagi kedalam lima kelas, dimana klas yang paling dominan adalah kelas Chlorophyceae (20 genera), diikuti oleh Bacillariophyceae (diatom) sebanyak 9 genera, Cyanophyceae sebanyak 10 genera, kelas Dinophyceae (dinoflagellata) dan Euglenophyceae, masing-masing 2 genera. Komposisi jenis fitoplankton tertinggi terdapat pada stasiun II dengan kedalaman 15 m yaitu sebanyak 24 genera. Kelimpahan fitoplankton tertinggi diperoleh pada stasiun I dengan kedalaman 10 m (38900 sel/l), sedangkan kelimpahan terendah diperoleh pada stasiun III di kedalaman 15 m (3355 sel/l). Kelimpahan fitoplankton secara keseluruhan di dominasi oleh kelas Bacillarophyceae. Selain itu, nilai indeks keanekaragaman fitoplankton menunjukkan keanekaragaman yang relatif sedang 2,34. Nilai indeks keseragaman jenisnya bervariasi dan relatif sedang berkisar antara 0,43 - 0,87, ini menunjukkan bahwa penyebaran jumlah individu tiap jenis juga bervariasi namun tidak ada jenis yang mendominansi.

Kata kunci : Fitoplankton, struktur komunitas, Danau Laut Tawar

Pendahuluan

Danau Laut Tawar terletak di Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah pada ketinggian 1.250 m di atas permukaan laut. Danau ini memiliki luas 5.472 ha dan kedalaman rata-rata 51,13 meter. Aliran air permukaan atau sungai yang menuju ke danau Laut Tawar berjumlah 25 buah yang berasal dari 18 daerah hulu/kawasan tangkap dengan debit air bervariasi dari 11 sampai 2.554 liter per detik (Bappeda Aceh Tengah, 2004).

Saat ini Danau Laut Tawar telah dimanfaatkan antara lain sebagai lokasi penangkapan, budidaya karamba jaring apung dan pariwisata. Kegiatan-kegiatan tersebut telah mengindikasikan terjadinya degradasi sumberdaya, peningkatan unsur hara yang dapat meningkatkan kesuburan perairan, serta terjadinya penurunan kualitas sumberdaya perairan. Beban masukan dari kegiatan-kegiatan domestik, karamba jaring apung, kegiatan pertanian baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberadaan organisme perairan khususnya plankton sebagai organisme yang peka terhadap perubahan kualitas air. Beban masukan yang nyata biasanya akan membawa partikel tersuspensi, nutrien serta bahan organik terlarut yang akan mendukung terjadinya eutrofikasi.

Perubahan yang terjadi pada ekosistem danau saat ini sangat cepat akibat pengaruh dari kegiatan-kegiatan tersebut, akibatnya danau mengalami penurunan fungsi dan perubahan status perairan. Keberadaan unsur hara di Danau Laut Tawar akan berpengaruh terhadap peningkatan biomassa fitoplankton dan kesuburan danau. Pada perairan danau yang dalam seperti Danau Laut Tawar kemungkinan terjadi pengadukan sampai dasar perairan sangat kecil sehingga adanya perbedaan keberadaan unsur hara serta perbedaan suhu yang mencolok antara lapisan dasar dan lapisan permukaan sehingga diduga adanya hubungan komponen biotik (struktur komunitas fitoplankton) dan abiotik (ketersediaan unsur hara) yang berbeda pada setiap stratifikasi kedalaman perairan danau. Sulawesty (2007) mengungkapkan bahwa kelimpahan fitoplankton tinggi pada lapisan permukaaan dan menurun sesuai dengan semakin bertambahnya kedalaman dan semakin menurunnya daya tembus cahaya matahari. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dinamika

94

struktur komunitas dan biomassa fitoplankton berdasarkan stratifikasi kedalaman di Perairan Danau Laut Tawar.

Bahan dan Metode

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2010 berlokasi di Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh

Tengah. Kegiatan penelitian dibagi dalam dua tahap, yaitu kegiatan di lapangan dan di laboratorium. Kegiatan di lapangan meliputi pengambilan sampel air yang dilakukan sebanyak 4 kali sampling dengan selang waktu 14 hari Penentuan titik sampling dilakukan secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal terdiri dari 4 stasiun pengamatan. Stasiun I di daerah One-one (096o51’55,4’’BT - 04036’29,0’’ LS) yang mewakili daerah karamba jaring apung (KJA). Stasiun II di daerah

Mampak (096o51’48,1’’BT - 04o38’12,2’’ LS) yang mewakili daerah pusat kota serta kawasan pemukiman. Stasiun III

merupakan daerah pertengahan danau (096o 56’03,8’’ BT - 04o36’47,4’’ LS). Stasiun IV di daerah Bewang (096o58’28,4’’ BT -

04o35’37,1’’LS) yaitu daerah yang aktivitas penduduknya sedikit.

Penentuan pengambilan sampel didasarkan pada kedalaman perairan di tiap stasiun pengamatan dengan mempertimbangkan pola umum stratifikasi suhu dan penetrasi cahaya pada lapisan perairan yaitu pada kedalaman 0,2 m, 3 m, 10 m, dan 15 m (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Danau Laut Tawar yang menunjukkan lokasi pengambilan sampel

Pengambilan data

Pengambilan sampel air pada berbagai strata kedalaman (0,2 m, 3 m, 10 m, dan 15 m) dengan menggunakan Vandorn water sampler volume 2 liter. Sampel air yang diambil sebanyak 20 liter, air tersebut kemudian disaring dengan menggunakan jaring plankton ukuran mata jaring 40 µm. Contoh air yang tersaring (100 ml) dimasukkan dalam botol koleksi yang berlabel kemudian diawetkan dengan lugol 2 % sebanyak 8 – 10 tetes, selanjutnya diamati di bawah mikroskop, dan diidentifikasi dengan menggunakan buku petunjuk Prescott (1970), Belcher and Swale (1979), dan Mizuno (1979). Selain itu juga diukur beberapa parameter kualitas air antara lain pH, oksigen terlarut, nitrat, nitrit, amonia, silika, orthofosfat dan total fosfat; sedangkan parameter biologi berupa kelimpahan fitoplankton.

Perhitungan kelimpahan plankton dilakukan dengan menggunakan metode sapuan Sedgwick Rafter Counting Cell dengan tiga kali ulangan. Rumus perhitungan kelimpahan plankton berdasarkan APHA (2005) yaitu sebagai berikut:

Dimana, N adalah kelimpahan plankton (sel/l), n jumlah plankton yang tercacah (sel), a luas gelas penutup (mm2), v volume

air terkonsentrasi (ml), A luas satu lapangan pandang (mm2), vc volume air dibawah gelas penutup (ml) dan V volume air

yang disaring (l).

Perhitungan indek biologi

Indeks keragaman

Indeks yang digunakan dalam mengetahui tingkat keragaman jenis yang ada dalam suatu komunitas yaitu menggunakan indeks keanekaragaman (Odum 1971).

INL ET Mampa k Kp. Kala Klitu Bewang One-one Outlet ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Provinsi Aceh

95 S H e ln '

Dimana, H’= iIndeks keanekaragaman jenis, pi= suatu fungsi peluang untuk masing-masing bagian secara keseluruhan

(ni/N), ni= Jumlah individu jenis ke-i, N= jumlah total individu. Kisaran nilai indeks keanekaragaman dapat

diklasifikasikan sebagai berikut (Legendre dan Legendre 1998):

H’ < 2,3 = keanekaragaman kecil dan kestabilan komunitas rendah 2,3 H’ 6,9 = keanekaragaman sedang dan kestabilan komunitas sedang H’ > 6,9 = keanekaragaman besar dan kestabilan komunitas tinggi Indeks keseragaman

Indeks keseragaman ini digunakan untuk mengetahui berapa besar kesamaan penyebaran sejumlah individu setiap marga pada tingkat komunitas. Indeks keseragaman (evenness index) berdasarkan persamaan (Odum 1971) :

Dimana, e = indeks keseragaman, H’= indeks keanekaragaman, S = jumlah jenis. Odum (1971) menyatakan indeks keseragaman berkisar antara 0 – 1. Apabila nilai e mendekati 1 sebaran individu antar jenis merata. Nilai e mendekati 0 apabila sebaran individu antar jenis tidak merata atau ada sekelompok jenis tertentu yang dominan.

Indeks dominansi

Indeks dominansi diperoleh dengan menggunakan indeks Simpson (Odum 1971).

Dimana, C= indeks dominansi Simpson, ni= jumlah individu jenis ke-i, N= jumlah total individu. Nilai kisaran

dominansi antara 0 – 1. Jika nilai C mendekati 0 tidak ada jenis yang dominan, dan biasanya diikuti dengan nilai e yang besar. Untuk nilai C yang mendekati 1 berarti terdapat jenis yang mendominansi dan nilai e semakin kecil (Odum 1971).

Hasil dan Pembahasan

Kondisi lingkungan

Nilai rata-rata kualitas air di semua stasiun pengamatan selama penelitian berfluktuatif. Pada umumnya kondisi perairan danau Laut Tawar masih dalam kisaran optimum bagi pertumbuhan fitoplankton.

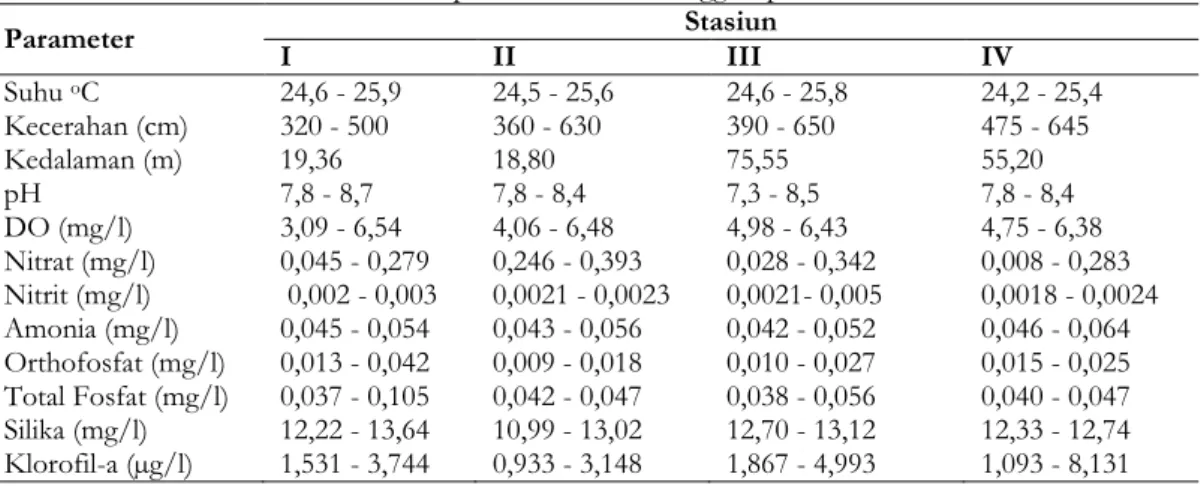

Tabel 1. Nilai kisaran rata-rata kualitas air pada setiap stasiun dan kedalaman selama penelitian pada bulan Maret hingga April 2010.

Parameter I II Stasiun III IV

Suhu oC 24,6 - 25,9 24,5 - 25,6 24,6 - 25,8 24,2 - 25,4 Kecerahan (cm) 320 - 500 360 - 630 390 - 650 475 - 645 Kedalaman (m) 19,36 18,80 75,55 55,20 pH 7,8 - 8,7 7,8 - 8,4 7,3 - 8,5 7,8 - 8,4 DO (mg/l) 3,09 - 6,54 4,06 - 6,48 4,98 - 6,43 4,75 - 6,38 Nitrat (mg/l) 0,045 - 0,279 0,246 - 0,393 0,028 - 0,342 0,008 - 0,283 Nitrit (mg/l) 0,002 - 0,003 0,0021 - 0,0023 0,0021- 0,005 0,0018 - 0,0024 Amonia (mg/l) 0,045 - 0,054 0,043 - 0,056 0,042 - 0,052 0,046 - 0,064 Orthofosfat (mg/l) 0,013 - 0,042 0,009 - 0,018 0,010 - 0,027 0,015 - 0,025 Total Fosfat (mg/l) 0,037 - 0,105 0,042 - 0,047 0,038 - 0,056 0,040 - 0,047 Silika (mg/l) 12,22 - 13,64 10,99 - 13,02 12,70 - 13,12 12,33 - 12,74 Klorofil-a (µg/l) 1,531 - 3,744 0,933 - 3,148 1,867 - 4,993 1,093 - 8,131

Ketengan: stasiun I= One one, stasiun II= Mampak, stasiun III= Tengah Danau , stasiun IV= Bewang

Secara umum terlihat bahwa unsur hara yang mempengaruhi kelimpahan fitoplankton adalah ortofosfat dan total fosfat, nitrat dan amonia. Ortofosfat, nitrat dan amonia merupakan unsur hara yang dapat langsung dimanfaatkan oleh fitoplankton. Sedangkan keeratan antara suhu dan pH merupakan komponen yang seiring meningkat satu sama lain, suhu semakin menurun dengan bertambahnya kedalaman, sama halnya dengan kondisi pH dan DO.

S i i i

p

p

H

1 'ln

2 1 ) / (n N C s i i96

Struktur komunitas fitoplankton

Komposisi jenis

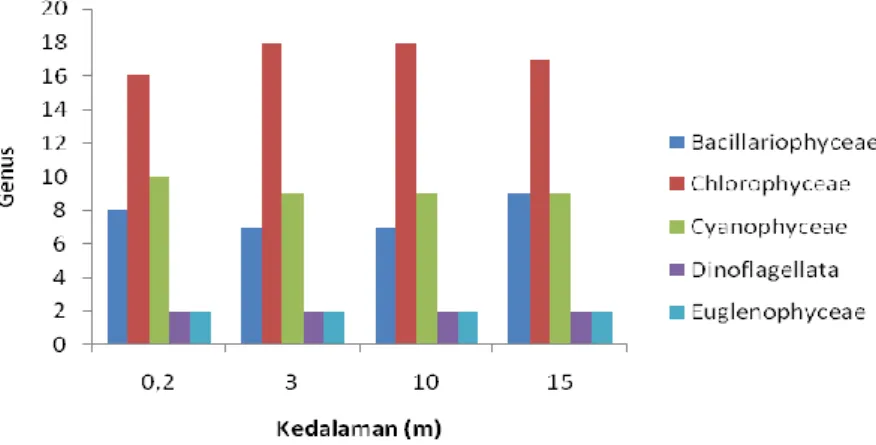

Komposisi fitoplankton yang ditemukan di perairan Danau Laut Tawar terdiri dari 43 jenis (genera), terdiri dari lima kelas yaitu kelas Bacillariophyceae (diatom) sebanyak 9 genera, kelas Chlorophyceae sebanyak 20 genera, kelas Cyanophyceae sebanyak 10 genera, kelas Dinophyceae (dinoflagellata) sebanyak 2 genera, dan Euglenophyceae sebanyak 2 genera. Komposisi fitoplankton yang ditemukan pada setiap kedalaman pengamatan menunjukkan kelas chlorophyceae yang paling banyak jenisnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Siege (2005) disitasi oleh Prabandani (2007) bahwa perairan tergenang yang eutrofik pada umumnya berlimpah fitoplankton dari kelas chlorophyceae. Komposisi kelas fitoplankton dari hasil pengamatan pada 4 stasiun dan 4 kali pengamatan di perairan Danau Laut Tawar disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Jumlah genera fitoplankton berdasarkan kelas yang ditemukan pada seluruh stasiun dan kedalaman pengamatan.

Berdasarkan hasil pengamatan pada keempat stasiun dan keempat kedalaman terlihat jenis Nitzschia sp, Eunotia sp, Cosmarium sp, Staurastrum sp, Spirulina sp, Anaebaena sp dan Peridinium sp keberadaannya selalu ada pada setiap pengamatan dan merupakan penyusun utama komunitas fitoplankton di setiap lapisan kedalaman perairan.

Komposisi jenis fitoplankton tertinggi terdapat di stasiun II pada kedalaman 15 m yaitu sebanyak 24 genera. Hal ini terkait dengan kondisi perairan dimana letak stasiun ini berada di sekitar pemukiman penduduk sehingga unsur hara yang tersedia relatif tinggi sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan jenis fitoplankton.

Kelimpahan

Kelimpahan fitoplankton yang ditemukan di perairan Danau Laut Tawar pada setiap stasiun pengamatan dan kedalaman 0,2 m, 3 m, 10 m, dan 15 m memperlihatkan perbedaan yang bervariasi. Kelimpahan rata-rata fitoplankton di perairan Danau Laut Tawar berkisar antara 3355 – 38900 sel/l, dengan kelimpahan fitoplankton yang didominasi oleh kelas Bacillarophyceae yaitu berkisar antara 53,75 – 56,02 %. Kelimpahan rata-rata fitoplankton berdasarkan stasiun disajikan pada gambar 3.

Gambar 3. Kelimpahan rata-rata fitoplankton berdasarkan stasiun pengamatan di perairan Danau Laut Tawar Kelimpahan fitoplankton tertinggi diperoleh pada stasiun I kedalaman 10 m yaitu 38900 sel/l. Hal ini terkait dengan kondisi perairan yang berada di kawasan karamba jaring apung dimana ketersediaan unsur hara tinggi khususnya kadar nitrat yang mencapai 0,4 mg/l, sehingga pertumbuhan fitoplankton juga optimal. Dalam perkembangan fitoplankton untuk tumbuh ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kekeruhan, proses fotosintesis serta ketersediaan

97

unsur hara yang cukup. Kelimpahan terendah diperoleh pada stasiun III di kedalaman 15 m yaitu sebesar 3355 sel/l, hal ini diduga karena rendahnya unsur hara pada stasiun ini seperti kadar nitrat 0,0067 mg/l. Kelimpahan fitoplankton menunjukkan perbedaan fluktuasi pada setiap waktu pengamatan yaitu selama 14 hari sekali. Hal ini sesuai dengan penelitian Umar (2003) yang menyatakan bahwa fluktuasi kelimpahan fitoplankton berkaitan dengan siklus hidup dari fitoplankton di perairan yaitu sekitar 15 – 21 hari. Goldman dan Horne (1983) menyatakan bahwa fitoplankton merespon perubahan fisika dan kimia lingkungan secara fluktuasi populasi. Perubahan variasi fitoplankton di daerah tropis dapat terjadi karena adanya pengaruh musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Kelimpahan fitoplankton berdasarkan kedalaman menunjukkan kelas Bacillariophyceae melimpah di setiap kedalaman dan stasiun pengamatan. Kelimpahan tertinggi yaitu pada kedalaman 10 m. Hal ini terkait dengan intensitas cahaya relatif berkurang pada kedalaman 10 m, dimana beberapa fitoplankton tidak menyukai cahaya matahari dan menempati lapisan kedalaman ini, terutama dari kelas Bacillariophyceae dan Dinophyceae. Tingginya kelimpahan dari kelas Bacillariophyceae diduga karena tingginya kadar silika, selain itu kelas Bacillariophyceae merupakan jenis diatom yang paling toleran terhadap kondisi perairan seperti suhu dan mampu beradaptasi dengan baik pada lingkungan perairannya sehingga dapat berkembang biak dengan cepat dan memanfaatkan kandungan nutrien dengan baik. Kemampuan reproduksi dari diatom lebih besar dibandingkan dengan kelompok fitoplankton lainnya. Pada saat terjadi peningkatan konsentrasi zat hara, diatom mampu melakukan pembelahan mitosis sebanyak tiga kali dalam 24 jam. Dinoflagellata hanya mampu melakukannya satu kali dalam 24 jam pada kondisi zat hara yang sama (Praseno dan Sugestiningsih 2000).

Indek biologi

Rata-rata indeks keanekaragaman fitoplankton di stasiun I berkisar antara 1,66 – 1,99, pada stasiun II berkisar antara 1,77 – 2,00. Indeks keanekaragaman di stasiun III dan IV masing-masing berkisar antara 1,70 – 1,99 dan 1,68 – 1,87. Berdasarkan kriteria nilai indeks keanekaragaman dari Odum (1971) menunjukkan bahwa keanekaragaman dan kestabilan komunitas fitoplankton di perairan Danau Laut Tawar tergolong sedang (moderat). Keanekaragaman fitoplankton antar kedalaman juga menunjukkan hal yang sama bahwa keanekaragaman jenis fitoplankton di kedalaman permukaan, 3 m, 10 m, dan 15 m memiliki keanekaragaman sedang. Hal ini terlihat dari komposisi genera fitoplankton yang relatif tinggi. Indeks kemerataan secara keseluruhan di setiap stasiun pengamatan dan kedalaman berkisar antara 0,62 – 0,73. Basmi (2000) menjelaskan bahwa nilai indeks kemerataan jenis berkisar antara 0-1. Berdasarkan nilai indeks tersebut terlihat bahwa perairan Danau Laut Tawar memiliki kemerataan fitoplankton yang tinggi.

Kisaran indeks dominansi pada setiap stasiun dan kedalaman secara keseluruhan adalah 0,19 – 0,29. Berdasarkan nilai tersebut terlihat bahwa indeks dominansi di perairan Danau Laut Tawar tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa relatif tidak ada jenis plankton yang mendominansi perairan tersebut. Menurut Basmi (2000) nilai indeks dominansi plankton berkisar antara 0 – 1, bila indeks dominansi mendekati 0, berarti di dalam struktur komunitas biota yang kita amati tidak terdapat jenis yang secara menyolok mendominansi jenis lainnya.

Secara umum struktur komunitas fitoplankton di perairan Danau Laut Tawar menggambarkan kondisi yang relatif stabil namun dapat berubah sewaktu-waktu dengan adanya perubahan kondisi lingkungan, hal ini dindikasikan dengan indeks keanekaragaman fitoplankton yang tergolong sedang, indeks keseragaman yang relatif merata dan indeks dominansi yang relatif rendah. Hal ini terlihat dari komposisi genera fitoplankton yang relatif tinggi pada setiap waktu pengamatan. Adanya beberapa jenis fitoplankton yang keberadaannya selalu hadir di setiap kedalaman dan stasiun pengamatan pada empat kali waktu pengamatan seperti jenis Nitzschia sp, Eunotia sp, Cosmarium sp, Staurastrum sp, Spirulina sp, Anaebaena sp dan Peridinium sp. Sehingga tidak adanya perubahan yang nyata terhadap jenis fitoplankton yang muncul di empat kali pengamatan. Beberapa faktor dapat menjadi pertimbangan untuk menjelaskan fenomena perkembangan komunitas fitoplankton ini, antara lain faktor lingkungan, waktu sampling, keberadaan unsur hara yang relatif tidak berbeda antar waktu pengamatan.

Kesimpulan

Komposisi fitoplankton yang ditemukan di perairan Danau Laut Tawar terdiri dari 43 jenis (genera) fitoplankton. Kelimpahan fitoplankton tertinggi diperoleh pada stasiun I kedalaman 10 m yaitu 38900 sel/l. Kelimpahan terendah diperoleh pada stasiun III di kedalaman 15 m yaitu sebesar 3355 sel/l. Kelimpahan fitoplankton secara keseluruhan di dominasi oleh kelas Bacillarophyceae yaitu berkisar antara 53,75 – 56,02 % dengan jenis yang melimpah yaitu Nitzschia sp. Secara umum struktur komunitas fitoplankton Danau Laut tawar menunjukkan keanekaragaman yang relatif sedang, dengan nilai indeks keanekaragaman plankton tertinggi ditemukan di stasiun I kedalaman 15 meter (2,34). Nilai indeks keseragaman jenisnya bervariasi dan relatif sedang berkisar antara 0,43 - 0,87, ini menunjukkan bahwa penyebaran jumlah individu tiap jenis juga bervariasi namun tidak ada jenis yang mendominansi dan ini terlihat dari indeks dominansinya yang relatif rendah yaitu berkisar antara 0,12 – 0,55. Beberapa jenis fitoplankton yang keberadaannya selalu hadir di setiap kedalaman dan stasiun pengamatan pada empat kali waktu pengamatan sehingga tidak adanya perubahan yang nyata terhadap jenis fitoplankton yang muncul di empat kali pengamatan.

Daftar Pustaka

American Public Health Association. 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater, 21th edition.

Washington: APHA, AWWA (American Waters Works Association) and WPCF (Water Pollution Control Federation). Hal 3 – 42.

Amalia, F.J. 2010. Pendugaan status kesuburan perairan Danau Lido, Bogor, Jawa Barat, melalui beberapa pendekatan [skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Bogor : Institut Pertanian Bogor. 82 hal.

98

Bappeda Kabupaten Aceh Tengah. 2004. Laut Tawar selayang pandang (karateristik Danau Laut Tawar). Brosur. Takengon. 9 hal.

Basmi, J.H. 2000. Planktonologi: Plankton sebagai bioindikator kualitas perairan. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan IPB. Bogor. 59 hal.

Belcher, H., E. Swale. 1979. An Illustrated guide to river phytoplankton. London: Institute of Terrestrial Ecology, Camridge. 64 p.

Bengen, D.G. 2000. Teknik pengambilan contoh dan analisa data biofisik sumberdaya pesisir. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB. Bogor. 88 hal.

Damar, A. 2003. Effects of enrichment on nutrien dynamics, phytoplankton dynamics and primary production in Indonesian tropical waters : a comparison between Jakarta Bay, Lampung Bay and Semangka Bay. Forschung-und Technologiezentrum Westkueste Publ. Ser No. 199: 196 p.

Kartamihardja, E.S., H. Satria, A.S. Sarnita. 1995. Limnologi dan potensi produksi ikan Danau Laut Tawar, Aceh Tengah. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, 1(3): 11-25.

Mizuno, T. 1979. Illustration of the freshwater plankton of Japan. Hoikusha Publishing Co. Ltd., Osaka. 353 p. Odum, E.P. 1971. Fundamentals of ecology. Third Ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia. 574 p.

Prabandani, D. Diah, B.S. Setiani, A. Sabar. 2007. Komposisi plankton di perairan Waduk Saguling, Jawa Barat. Lingkungan tropis edisi khusus Agustus 2007. IATPI. Bandung. Indonesia.

Prescott, G.W. 1970. How to know the freshwater algae. WMC Brown Company Publisher, IOWA. 384 p. Sulawesty, F., Yustiawati. 1999. Distribusi vertikal fitoplankton di Danau Kerinci. Jurnal Limnotek, 6 (2): 13 – 21. Sulawesty, F. 2007. Distribusi vertikal fitoplankton di Danau Singkarak. Jurnal Limnotek, 14 (1): 37 – 46.

Vollenweider, R.A., F. Giovanardi, G. Montanari, A. Rinaldi. 1998. Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters with special reference to the NW Adriatic Sea: Proposal for a trophic scale, turbidity and generalized water quality index. Journal Environmetric, 9 (1): 329 – 357.

99

Selektivitas fraksi R

f< 0,5 ekstrak etil asetat (EtOAc) biji putat air (Barringtonia

racemosa)terhadap keong mas (Pomacea canaliculata) dan ikan lele lokal

(Clarias batrachus)

The selectivity of fraction R

f< 0.5 of ethyl acetate extract (EtOAc) of putat air

kernel (Barringtonia racemosa) on golden apple snail (Pomacea canaliculata)

and local catfish (Clarias batrachus)

Musri Musman

1*, Sofia

2, Viqqi Kurnianda

1Ilmu Kelautan, Koordinatorat Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111; Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111. Email korespondensi: ulonmus@yahoo.com

Abstract. Research to determine the selectivity of fraction Rf < 0.5 of ethyl acetate extract (EtOAc) of putat air kernel (Barringtonia racemosa) on golden apple snail(Pomacea canaliculata) and local catfish (Clarias batrachus) was conducted in February 2012 at the Laboratory of Chemistry of Teacher Training and Education Faculty and Laboratory of Marine Chemistry of Coordinatorate of Marine and Fisheries of Syiah Kuala University. Thin-layer chromatography was used to separate components in the extract samples, and testing of biological activity based on the procedures recommended by FAO. Golden apple snail and local catfish mortality data were analyzed using Probit program, and value of selectivity (S) was processed according to the Wang and Feng’s formula.The values of LC50 of the fraction Rf < 0.5 were 29.26 ppm for P. canaliculata and 44.47 ppm for C. batracus. The selectivity value for the tested organisms was 1.51. This study revealed that the tested extract has bioactive property as molluscicide of P. canaliculata.

Key words: Biological activity, thin-layer chromatography, mortality, bioactive property, molluscicide,LC50.

Abstrak.Penelitian untuk mengetahui selektivitas fraksi Rf < 0,5 ekstrak EtOAc biji putat air (Barringtonia racemosa) terhadap

keong mas (Pomacea canaliculata) dan lele lokal (Clarias batrachus) telah dilakukan pada bulan Februari 2012 di Laboratorium Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Laboratorium Kimia Laut Koordinatorat Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala. Kromatografi lapis tipis digunakan sebagai teknik pemisahan komponen senyawaan dalam ekstrak cuplikan, dan pengujian keaktifan biologi didasarkan pada kaedah yang dianjurkan oleh FAO. Data mortalitas keong mas dan lele lokal yang diperoleh karena pemberian fraksi Rf < 0,5 ekstrak EtOAc biji B. racemosa dianalisa dengan program

Probit, dan harga selektivitas (S) diolah berdasarkan formula Feng dan Wang. Harga LC50 fraksi Rf< 0,5 ekstrak EtOAc biji

B. racemosa terhadap P. canaliculata dan C.batracus masing-masing adalah 29,26 ppm dan 44,47 ppm. Nilai selektivitas fraksi Rf< 0,5 ekstrak EtOAc biji B.racemosa terhadap organisme uji adalah 1.51. Penelitian ini menunjukkan bahwa fraksi Rf < 0,5

ekstrak EtOAc biji putat air memiliki bioaktif sebagai moluskosida keong mas.

Kata kunci: Keaktifan biologi, kromatografi lapis tipis, mortalitas, bioaktif, moluskosida, LC50.

Pendahuluan

Musman et al. (2012) melaporkan bahwa ekstrak EtOAc biji putat air menunjukkan selektivitas racun terhadap keong mas (Pomacea canaliculata). Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan terhadap bahan alam ekstrak EtOAc yang berpotensi sebagai moluskosida keong mas. Kajian ini berdasarkan dari fakta bahwa ekstrak EtOAc terdiri atas campuran bahan alam yang memiliki sifat kutub dan tankutub. Campuran bahan alam tersebut dapat dipisah-pisahkan menjadi fraksi kutub dan fraksi tankutub. Salah satu cara pemisahan dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis.

Pada pemisahan kromatografi lapis tipis, ekstrak EtOAc diaplikasikan pada fasa diam silika gel dan dibawa oleh pelarut sebagai fasa gerak. Berdasarkan berat molekul, ekstrak EtOAc terpisah-pisah menjadi fraksi-fraksi oleh daya gerak pelarut yang digunakan. Keterpisahan fraksi-fraksi dimaksud dihitung berdasarkan harga faktor retardasinya dalam rentang 0≤ Rf ≤ 1. Harga Rf rendah menunjukkan fraksi berafinitas besar atau fraksi kutub, dan sebaliknya harga Rf tinggi

menunjukkan fraksi berafinitas kecil atau fraksi tankutub. Dalam penelitian ini, fraksi-fraksi yang memiliki Rf<0,5

diakumulasi sebagai fraksi kutub dari ekstrak EtOAc.

Keong mas dan lele lokal merupakan biota air tawar yang dapat hidup bersama-sama dalam suatu ekosistim misalnya di sawah. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah pemberian fraksi Rf < 0,5 dari ekstrak EtOAc B. racemosa terhadap

keong mas sebagai organisme sasaran memberikan pengaruh merugikan bagi lele lokal yang merupakan organisme bukan sasaran dalam pengendalian hama padi di sawah.

Suripto (2009) menyatakan bahwa untuk menilai kualitas suatu pestisida bukan saja ditentukan oleh toksisitasnya terhadap organisme sasaran, tetapi juga perbandingan toksisitas terhadap organisme lain yang bukan sasaran. Terkait penelitian ini, fraksi-fraksi Rf <0,5 dari ekstrak EtOAc B. racemosa akan diuji selektivitas racunnya terhadap keong mas dan

100

Bahan dan Metode

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2012 di Laboratorium Kimia FKIP Universitas Syiah Kuala dan Laboratorium Kimia Laut Koordinatorat Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala.

Ekstraksi dan fraksinasi

Pemisahan komponen ber-Rf < 0,5 dari ekstrak sampel dilakukan sebagai berikut. Ekstrak EtOAc dari biji B.

racemosa sebanyak 1,89 g dihidrolisa dengan menggunakan prosedur Wang et al. (2011). Hasil hidrolisa dipisahkan atas lapisan kloroform dan air. Lapisan kloroform dikeringkan dengan pengawa putar dan diperoleh residu sebanyak 0,5g (dinyatakan sebagai A). Residu ini selanjutnya difraksinasi dengan kromatografi lapis tipis Si60 (Merck Kieselgel 60F254, 20 x

20 cm)dengan pengembang diklorometana. Komponen ber-Rf < 0,5 dikerok dan diekstraksi dengan EtOAc, dan diperoleh

residu sebanyak 0,22g (dinyatakan sebagai B).

Organisme uji

Organisme yang digunakan untuk uji selektivitas ini adalah keong mas (Pomacea canaliculata) yang dikumpulkan dari Desa Cot Irie, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan lele lokal (Clarias batrachus) yang dipasok dari lokasi pembenihan ikan budidaya di daerah Bogor, Jawa Barat. Masing-masing jenis organisme yang dibutuhkan 180 individu dan sebagai cadangan organisme masing-masing 20 individu, sehingga masing-masing organisme dibutuhkan sebanyak 200 individu.

Persiapan wadah uji

Wadah uji untuk penelitian ini adalah aquarium kaca berukuran 45cm x 30cm x 35cm sebanyak 36 unit. Ketinggian air dari dasar wadah adalah 10 cm( Musman, 2010).

Proses pencampuran fraksi ber-Rf < 0,5 dalam wadah uji

Untuk pencampuran fraksi ber-Rf < 0,5 disiapkan aquarium kaca sebanyak 36 unit yang dikelompokkan atas 18

unit untuk keong mas dan 18 unit untuk lele lokal. Selanjutnya, larutan B dibuat dengan konsentrasi masing-masing 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm. Kemudian, air diambil dari lokasi pengambilan keong mas, lalu dimasukkan ke dalam akuarium uji setinggi 10 cm yang diukur dari dasar aquarium (volume air 13,5L), dan diisi 10 individu uji pada setiap aquarium. organisme uji terlebih dahulu didiamkan (adaptasi) di dalam aquarium selama lebih kurang 30 menit tanpa diberi makanan, selanjutnya dituangkan larutan B sebanyak 100 mL kedalam setiap aquarium sesuai dengan konsentrasinya.

Pengamatan kondisi dan mortalitas organisme uji

Pengujian keaktifan biologi dilakukan berdasarkan kaedah yang dianjurkan oleh FAO (Reish dan Oshida, 1987). Pengamatan dilakukan setelah penuangan larutan ekstrak ke dalam aquarium yang berisi organisme uji. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui angka mortalitas setelah 48 jam pemberian ekstrak. Mortalitas keong mas ditandai dengan keluarnya cairan melalui celah operculum atau kakunya pergerakan operculum bila ditekan ke arah dalam (Musman, 2004).

Ciri-ciri keracunan ikan dirujuk pada Rudiyanti dan Ekasari (2009)yang menyatakan bahwa ikan yang terkena racun dapat diketahui dengan gerakan yang hiperaktif, lebih sering berada di permukaan, menggelepar, lumpuh sehingga kemampuan ikan untuk beradaptasi semakin berkurang dan akhirnya dapat menyebabkan kematian.

Analisa data

Data mortalitas keong mas dan lele lokal yang diperoleh karena pemberian fraksi Rf < 0,5 ekstrak EtOAc biji B. racemosa

dianalisa dengan program Probit (Finney, 1971). Menurut Feng dan Wang (1984), harga LC50 yang diperoleh digunakan

untuk menghitung harga selektivitas (S) melalui formula:

S = LC50 lele lokal/LC50 keong mas

Dimana :

S = harga selektivitas, LC50 lele lokal sebagai organisme non sasaran, LC50 keong mas sebagai organisme sasaran.

Kesimpulan terhadap harga S adalah:

Jika S > 1 berarti ekstrak uji merupakan racun yang selektif terhadap keong mas, dan jika S 1 berarti ekstrak uji merupakan racun yang tidak selektif terhadap keong mas.

Hasil dan Pembahasan

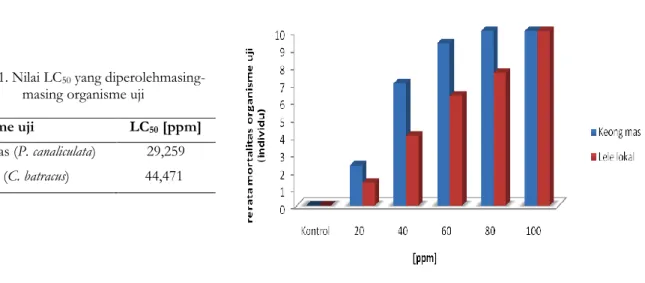

Data mortalitas keong mas dan lele lokal yang diberi perlakuan fraksi Rf < 0,5 dari ekstrak EtOAc biji B. racemosa

dengan konsentrasi berbeda diolah ke dalam diagram batang(Gambar 1). Data mortalitas yang telah diperoleh, diproses dan dianalisa dengan program Probit, untuk mendapatkan nilai LC50 sebagaimana diungkapkan pada Tabel 1. Nilai selektivitas

fraksi Rf < 0,5 dari ekstrak EtOAc biji putat air dihitung berdasarkan harga LC50 masing-masing organisme uji. Nilai

selektivitas yang diperoleh adalah 1,51.

Teramati dalam uji ini bahwa keong mas memperlihatkan respon dengan menutup operculum-nya rerata lima menit setelah dipajan larutan uji. Hal ini diperkirakan bahwa larutan uji tersebar keseluruh badan air uji dalam waktu kurang dari lima menit. Ini mengindikasikan kelarutan larutan uji dengan air sangat besar. Keong mas mendeteksi adanya toksikan di badan air tersebut, dan seketika menarik kakinya ke dalam cangkangnya melalui operculum untuk menghindari kontak dengan toksikan. Keadaan diam keong mas dengan menutup operculum diduga sebagai upaya keong mas meminimalkan kontak dengan toksikan. Namun, keinginan makan yang besar dari keong mas menjadi pemicu terbukanya operculum untuk mencari makanan. Keaktifan keongmas bergerak untuk mencari makanan berakibat pada seringnya terjadi kontak kaki dengan bahan moluskosida (Musman, 2009).

101

Gambar 1. Mortalitas keong mas dan lele lokal versus konsentrasi larutan Dalam upaya menetralisir pengaruh racun uji, keong mas mengeluarkan cairan berupa lendir dari tubuhnya. Diduga, lendir yang dikeluarkan oleh keong mas justru mengakumulasi toksikan di tubuhnya. Akibat terakumulasi toksikan di tubuhnya, keong mas bergerak ke permukaan badan air untuk bernafas melalui siphon. Francis et al. (2002) menyatakan bahwa terhambatnya proses pernafasan pada keong mas terjadi karena difusi oksigen melalui insang terhalang oleh lendir tersebut. Namun, dalamnya badan air dalam wadah uji menghalangi keong mas menarik oksigen terus menerus, dan memaksa keong mas tenggelam ke badan air berisi toksikan.

Produksi lendir dari tubuh keong mas dalam jumlah yang berlebihan diperkirakan menghambat proses pernafasannya dan mengakibatkan kematian biota tersebut. Musman (2010) menyatakan bahwa pada biji putat air terkandung senyawa saponin. Diduga, adanya senyawa kelompok glikosida tersebut dalam ekstrak biji putat air menyebabkan kematian pada keong mas.

Pengamatan terhadap lele lokal menunjukkan lele lokal tetap bergerak aktif menuju tepi dan dasar wadah meskipun larutan uji telah dipajan dalam kurun waktu 15 menit. Tanggapan lele lokal terhadap kehadiran toksikan di badan air uji diperlihatkan dengan kegiatan yang tak normal seperti “berguling-guling (twisting), berputar-putar (whirling), gerakan lambat (sluggishness), dan hilangnya kemampuan apung (loss of buoyancy) (Pierce et al., 1994).

Perubahan tingkah laku pada lele lokal diduga karena adanya pengaruh pemberian fraksi Rf < 0,5 dari ekstrak

EtOAc biji putat air yang mengandung senyawa saponin. Perubahan tingkah laku dimaksud tidak teramati pada kontrol. Saponin merupakan racun bagi organism poikiloterm karena dapat menghemolisis sel darah merah (Musman, 2004). Hemolisis sel darah merah diduga terjadi di insang yang berakibat pada kelumpuhan sistem saraf pusat lele lokal sehingga lele lokal tidak dapat bernafas dan berakibat pada kematiannya. Hal ini diperlihatkan dengan jelas oleh lele lokal melalui kegiatan yang paling menonjol dilakukan oleh ikan uji tersebut, dalam upaya beradaptasi dengan badan air yang telah dipajan toksikan, adalah tingginya frekwensi muncul ke permukaan air sebagai upaya untuk menghirup udara melalui organ arborescent. Rudiyanti dan Ekasari (2009) menguatkan amatan pada penelitian ini bahwa ikan yang terkena racun dapat diketahui dengan gerakan yang hiperaktif, lebih sering berada di permukaan, menggelepar, lumpuh sehingga kemampuan ikan untuk beradaptasi semakin berkurang dan akhirnya dapat menyebabkan kematian.

Pengamatan uji ini berlangsung selama 48 jam. Kurun waktu ini dikategorikan sebagai jenis bioassay periode waktu pendek (Reish dan Oshida, 1987).Selama kurun waktu ini, senyawaan toksikan menunjukkan kestabilan struktur. Pemajanan fraksi Rf < 0,5 dari ekstrak EtOAc biji putat air terhadap organisme uji menunjukkan pengaruh mematikan terhadap

organisme dimaksud dari waktu ke waktu selama kurun waktu penelitian. Itu berarti, struktur senyawa toksikan dimaksud tidak mengalami deformasi selama berada dalam badan air. Bila terjadi deformasi struktur suatu toksikan, sifat biologi racunnya akan hilang dan tidak dapat memberikan efek mematikan bagi organisme uji dalam kurun waktu pengujian (Musman, 2010).

Pengaruh konsentrasi larutan uji terhadap kematian organisme uji teramati dengan sangat jelas. Kematian organisme uji berbanding lurus dengan konsentrasi larutan uji (Gambar 1). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak zat toksikan yang dipajan maka semakin banyak organisme uji yang merespon mati dalam kurun waktu penelitian ini. Hasil analisa probit menunjukkan harga LC50 untuk keong mas dan lele lokal masing-masing sebesar 29,26 ppm (dengan batas

bawah sebesar 20,07 ppm dan batas atas sebesar 37,25 ppm) dan 44,47 ppm (dengan batas bawah sebesar 31,11 dan batas atas sebesar 57,27 ppm). Konsentrasi batas bawah merupakan konsentrasi dimana organisme mulai mengalami kematian, sedangkan batas atas merupakan konsentrasi dimana seluruh organisme yang dipajankan mengalami kematian.

Harga LC50 di atas mengindikasikan bahwa lele lokal merespon mati pada rentang konsentrasi larutan uji 31,11

ppm dan 57,27 ppm atau pada rerata konsentrasi 44,47 ppm. Dipihak lain, keong mas merespon mati pada rentang

Organisme uji LC50 [ppm]

Keong mas (P. canaliculata) 29,259 Lele lokal (C. batracus) 44,471

Tabel 1. Nilai LC50 yang