POLICY BRIEF:

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA BAGI PENGELOLAAN

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

PRIORITAS PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA BAGI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang dipersatukan oleh wilayah lautan. Secara geografis, Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km2 atau sama dengan tiga perempat dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Luas perairan tersebut terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km2, laut nusantara 2,3 juta km2 dan perairan territorial 0,8 juta km2. Luas wilayah perairan Indonesia tersebut telah diakui oleh Konvensi Laut PBB atau United Nation Convention of the Sea -- UNCLOS, 1982.

Dengan jumlah pulau + 17.504 dan garis pantai sepanjang 95.181 km, Indonesia merupakan negara dengan pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Rusia (BPS, 2012). Dari ribuan pulau dan panjang garis panjang tersebut, sebanyak 15,12% atau 11,884 desa adalah merupakan desa pesisir (Podes BPS 2011).

Perairan di Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam seperti perikanan, hutan mangrove (15,5 juta ha), terumbu karang (51.000 km2 atau 18% dari total terumbu karang dunia), padang lamun, sumber cadangan minyak dan gas bumi (70%), serta bahan tambang lainnya (BPS, 2012). Belum lagi keanekaragaman hayati lautnya, dengan kondisi unik Indonesia di antara dua samudera (Hindia dan Pasifik) dan tepat di garis khatulistiwa menjadikan laut Indonesia merupakan salah satu wilayah marine megadiversity terbesar di dunia, memiliki 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang.

Namun di sisi lain spesies laut yang terancam punah juga ada di Indonesia antara lain dugong, penyu (dari enam spesies yang ditemukan di laut Asia Tenggara terdapat di Indonesia), paus dan lumba-lumba (29 spesies). Sekitar 140 tempat bertelur penyu telah terpetakan, namun tingkat kerusakan dari situs ini belum sepenuhnya jelas dan jumlahnya semakin menurun karena meluasnya kerusakan habitatnya baik secara alami maupun oleh intervensi manusia (ARBC, 2002).

Secara ekologis, Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi dan unik. Kondisi ini memberikan konsekuensi agar pemerintah bersama masyarakat dapat mengelola kekayaan alam ini dengan lebih bijaksana karena keanekaragaman hayati sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, baik yang terjadi di wilayah darat maupun laut.

Sementara itu ancaman terhadap keanekaragaman hayati di kawasan perairan kian meningkat antara lain dari kelebihan tangkap (overfishing), penangkapan

menggunakan alat tidak ramah lingkungan (destructive fishing), perambahan budidaya ikan (aquaculture), perburuan spesies langka yang terancam punah, perdagangan karang dan kerang-kerangan, turisme berlebihan, lepas jangkar, penambangan karang, limbah industri dan rumah tangga, pembangunan, perubahan iklim, dll. Sebagai gambaran bahwa 40% terumbu karang dalam kondisi rusak dan hanya 6% dalam kondisi sangat baik. Sementara itu 30-40% kondisi padang lamun juga rusak terutama karena sedimentasi. Sedangkan ancaman terhadap hutan bakau adalah konversi pantai menjadi tambak udang dan penebangan (ARCBC, 2002). Oleh karena itu pemerintah Indonesia dalam forum Conference of the Parties - Convention on Biological Diversity (COP-CBD) di Brasil pada 2006 menyatakan komitmennya untuk menetapkan dan mengelola Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dengan target seluas 10 juta hektar pada 2010, dan 20 juta hektar pada 2020 atau 34,48% dari luas perairan laut Indonesia. Komitmen ini dipertegas kembali oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada World Ocean Conference (WOC) Kawasan Konservasi Perairan ditargetkan pada 2009 di Manado.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian luasan konservasi kawasan perairan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut telah dapat dicapai, dan bahkan melampaui target. Sebagai bukti, pada akhir 2009 pencadangan kawasan konservasi perairan telah mencapai seluas 13,52 ha, berikutnya pada pada 2011 mencapai 15,41 juta ha, dan pada akhir 2012 mencapai 15,78 ha. Hingga pertengahan 2013 ini bahkan telah mencapai 16,07 juta ha. Kementerian Kelautan dan Perikanan optimis target 20 juta ha dapat dicapai sebelum tahun 2020.

Angka capaian Indonesia dalam pencadangan Kawasan Konservasi Perairan ini tergolong ambisius dalam konteks positif. Mengingat kawasan konservasi laut dunia baru mencapai 1,5% dari luas laut saat ini dan 5,9% dari laut teritorial. Dari 232 marine ecoregion, hanya 18% yang memenuhi target kawasan lindung mencakup kurang dari 10%, sisanya kurang dari 1% terproteksi (Global Biodiversity Outlook 3, 2010).

Dari sisi perlindungan habitat penting (critical habitats), dari luasan ekosistem terumbu karang 3,29 juta ha, mangrove 3,45 juta ha dan padang lamun 1,76 juta ha, saat ini Indonesia telah melakukan perlindungan yang menjadi bagian kawasan konservasi terhadap 22,7% terumbu karang (749.190 ha), 22% mangrove (758.472 ha), dan 17% padang lamun (204.866 ha), (Ruchimat, 2012).

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014 menyatakan bahwa salah satu terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan ditandai dengan terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Sebagai indikator kinerja utama (IKU) khususnya bidang konservasi adalah pencapaian sasaran strategis luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan.

Rencana Strategis tersebut menyatakan bahwa luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan ditargetkan 3,6 juta ha pada 2013 dan 4,5 juta pada 2014 atau meningkat 61,45%. Sedangkan jenis/species ikan yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan bertambah dari 12 jenis (2013) menjadi 15 jenis pada 2014 (ikan napoleon, arwana super red, arwana jardini, kuda laut, karang, hiu, paus, banggai cardinal fish, kima, terubuk, labi-labi, lola, teripang, penyu, dugong).

Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi Perairan

Sebagai langkah awal dalam pencadangan luasan kawasan konservasi perairan maka target luasan adalah merupakan langkah tepat, sebagai upaya bagi perlindungan habitat. Namun pencadangan kawasan konservasi tanpa segera disertai dengan lembaga pengelolaan secara efektif hanya menjadikan kawasan tersebut sebagai “paper parks” yakni kawasan konservasi yang dapat dikatakan hanya berada di atas kertas saja. Oleh karena itu percepatan pengelolaan kawasan konservasi perairan merupakan hal mutlak setelah pencadangan luasan.

Tujuan pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan, mengacu pada Komisi Dunia IUCN untuk kawasan konservasi adalah memantau dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan secara efektif yakni “mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, baik sistem kawasan, maupun site kawasan konservasi secara individual.” Sedangkan pengelolaan kawasan konservasi secara efektif didefinisikan sebagai “tingkat angkah-langkah pengelolaan dalam mencapai tujuan dan sasaran-saran dari tujuan peruntukan kawasan dimaksud” (IUCN, 2004). Hal ini memungkinkan perbaikan pengelolaan konservasi melalui pembelajaran, adaptasi, dan diagnostik pada isu-isu tertentu yang mempengaruhi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pengelolaan efektif juga menyediakan cara untuk menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan KKP.

Seiring dengan bertambahnya luasan kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan, dan bertambahnya jenis ikan yang dikonservasi, maka hal tersebut berkonsekuensi pada perlunya pengelolaan secara efektif atas kawasan konservasi perairan tersebut. Aspek regulasi, kelembagaan, dan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) merupakan hal yang penting. Kajian ini memusatkan perhatian pada aspek alokasi kebutuhan bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Terkait dengan kebutuhan akan sumberdaya manusia bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada peluncuran Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK-3) Juli 2013 menargetkan sekitar 2.400 tenaga kerja profesional yang akan mengelola 76 kawasan konservasi perairan di Indonesia pada tahun 2014. Jumlah 76 kawasan mengacu pada data rujukan pada 2012 yakni kawasan konservasi perairan yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan (10

kawasan) ditambah kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola pemerintah daerah setempat (66 kawasan).

Sebagai gambaran awal, secara umum pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan yakni tujuh Taman Nasional Laut sejumlah 600 orang, terdiri dari 550 staf PNS dan 50 orang tenaga honorer, dengan luas pengelolaan 4,7 juta ha (Halim dkk., 2013). Sementara itu pengelolan kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni 10 KKPN dikelola oleh 78 orang staf PNS dan belum tersedia jabatan fungsional, dengan luasan pengelolaan 5,5 juta ha.

Dengan gambaran tersebut, Halim dkk. (2013) menyebutkan, jika dibuat rasio antara staf pengelola dengan luas kawasan, maka pengelolaan kawaan konservasi perairan di bawah Kementerian Kehutanan rata-rata 1 : 7.350 ha (73,5 km2) atau satu orang staf mengelola kawasan seluas 7.350 ha, sedangkan pengelolaan KKPN di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan rata-rata 1 : 94.962 ha (949,6 km2) atau satu orang staf mengelola 94.962 ha.

Menteri Kelautan dan Perikanan pada 3 Juli 2013 saat meluncurkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan menyampaikan perkirakan kebutuhan 2.400 tenaga kerja profesional yang akan mengelola 76 kawasan konservasi perairan di Indonesia.

Sebelumnya, dari hasil kajian Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkalkulasi, secara ideal setiap kawasan konservasi perairan dikelola paling sedikit dipimpin oleh seorang orang kepala kawasan, tiga orang staf teknis dan 25 - 30 tenaga fungsional. Dengan kisaran tersebut, maka diperkirakan jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk pengelolaan seluruh KKP sebanyak 76 kawasan sekitar 2.400 orang.

Dengan jumlah dan kapasitas SDM yang ada saat ini, maka diperlukan upaya yang sistematis dan terencana baik dengan mengikutsertakan seluruh pihak untuk mencapai kondisi ideal SDM pengelola KKP di Indonesia. Berdasarkan angka 2.400 personil tersebut diharapkan rasio per hektar pengelolaan kawasan akan menjadi 1 : 4.620 ha atau 1 : 46,2 km2 atau rasio satu orang mengelola seluas 46 km2 (dengan total jumlah luasan KKP di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan 11,1 juta ha pada 2012).

Prioritas Penyediaan SDM Pengelola KKP

Dari berbagai kajian literatur, sejauh ini memang belum ada jumlah ideal personil pengelolaan kawasan konservasi perairan Namun sebuah studi yang dilakukan oleh World Conservation Monitoring Centre (WCMC) terhadap kawasan konservasi (darat dan laut) pada 1999 di 78 negara mengungkapkan bahwa jumlah staf rata-rata

adalah 27 orang staf pengelola per 1000 km2 (100.000 ha) dengan jumlah luasan 3,7 juta km2 atau 28% dari kawasan konservasi dunia. Jika disederhanakan maka rasionya 1 : 31 km2 (3,1 ha) atau seorang pengelola berbanding 31 km2.

Jika dilihat per regional, kawasan Asia Tenggara jumlah staf pengelola kawasan konservasi tertinggi yakni 196 staf per 1000 km2, diikuti oleh Karibia (146), Asia Selatan (65), Afrika Utara/Timteng (60), Eropa (41), Afrika (Timur & Selatan) 36), Afrika Utara.

Kajian tersebut mengelompokan staf pengelola yakni staf lapangan, staf administrasi, dan staf lainnya. Dari data 58 negara, staf lapangan mencapai 48% dari jumlah total staf, hal ini sebanding dengan 16 staf lapangan per 1000 km2 dengan total sejumlah 32 staf (lapangan & non-lapangan) per 1000 km2. Sedangkan perbandingan per regional antara staf lapangan dan non lapangan, di kawasan Asia Tenggara sejumlah 19% staf lapangan, bandingkan dengan kawasan Afrika Timur/Selatan (68%), Asia Selatan (77%), Amerika Selatan (80%) dan Afrika Barat/Tengah (88%). Sebagai gambaran distribusi staf untuk kawasan Asia Tenggara disajikan pada tabel di bawah ini.

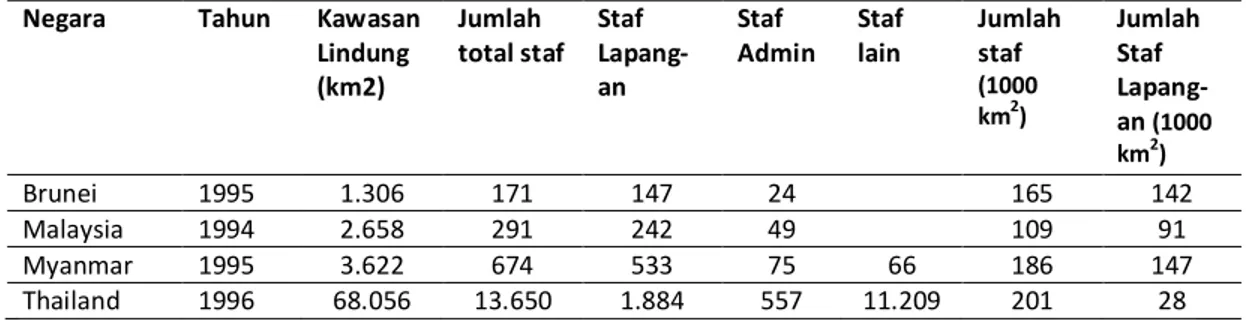

Tabel 1: Staf pengelola Kawasan Konservasi di Sejumlah Negara Asia Tenggara

Negara Tahun Kawasan Lindung (km2) Jumlah total staf Staf Lapang-an Staf Admin Staf lain Jumlah staf (1000 km2) Jumlah Staf Lapang-an (1000 km2) Brunei 1995 1.306 171 147 24 165 142 Malaysia 1994 2.658 291 242 49 109 91 Myanmar 1995 3.622 674 533 75 66 186 147 Thailand 1996 68.056 13.650 1.884 557 11.209 201 28

Sumber: James, A.N. et.al., 1999

Jika merujuk pada tabel di atas dan disederhanakan maka dapat digambarkan bahwa rasio di Brunei misalnya, untuk satu orang staf mengelola kawasan seluas 7,8 km2 (781 ha), angka ini hampir serupa yakni dengan di Myanmar, sedangkan di Malaysia dua orang staf mengelola 15,6 km2 (1.563 ha) dan di Thailand hampir dua orang staf mengelola 62,5 km2 (6.250 ha).

Kawasan Konservasi Perairan Indonesia dengan luasan 11.089.182 ha (akhir 2012), maka dengan rancangan 2400 orang tenaga yang terlibat, diperkirakan rasio pengelola dan kawasan mencapai 1 : 4.620 ha atau 1 : 46 km2. Mengacu pada paparan dari WCMC tersebut, tampak bahwa dengan rasio jumlah staf pengelola dengan luas kawasan, Kawasan Konservasi Perairan Indonesia merupakan rata-rata atau mendekati kondisi ideal.

Dengan kondisi tersebut, maka jika pada 2014 pengelolaan efektif ditargetkan mencapai 4,5 juta ha (45.000 km2) pada 2014, dengan mengacu pada kondisi ideal pengelola kawasan akan dibutuhkan pengelola sejumlah 984 orang. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) sendiri telah menyiapkan capaian pengelolaan efektif pada 2014 mencapai 4,8 juta ha di 21 lokasi KKP.

KKJI menargetkan pengelolaan efektif KKP nasional dan daerah terus bertambah. Jika pada 2010 seluas 900.000 ha, pada 2011 mencapai 2,54 juta ha atau naik 54%, pada 2012 mencapai 3,22 juta ha (27%), 2013 pengelolaan KKP secara efektif menjadi 3,65 juta ha, dan akhir 2014 menjadi 4,8 juta ha atau bertambah 31%. Dengan demikian luas penambahan pengelolaan efektif KKP rata-rata mencapai 32% sejak 2010. Dengan demikian target jumlah pengelolaan efektif 4,8 juta ha tersebut menjadi target 43% jika merujuk pada luas pengelolaan KKP 2012 yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Daerah (KKP Daerah), 11,09 juta hektar. Dengan kondisi staf pengelola kawasan sejumlah 78 orang pada akhir 2012, sementara seiring dengan perlunya pengelolaan efektif KKP dan semakin bertambahnya luasan KKP maka perencanaan dan pelatihan bagi sumberdaya pengelolaan KKP perlu semakin diperkuat.

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menginisiasi sebuah sistematika standar kompentensi bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dengan mitra NGO dan bersama Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP) mengembangkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. SK3 kini telah dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 9/PERMEN-KP/2013.

Sebanyak 12 kompetensi dibutuhkan dalam pengelolaan KKP. Ke-12 unit kompetensi itu berisi SK3 perencanaan (7 unit), dan masing-masing satu (1) unit untuk bakal SK3 Pendidikan Masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan (KKP), SK3 Penegakan Hukum, SK3 Pengelolaan Perikanan, SK3 Pengelolaan Pariwisata, dan SK3

Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan.

Basis dari ke-12 kompetensi itu merupakan pengembangan dari lima kompetensi yang diperlukan. Kelima kompetensi Standar Kompetensi Khusus itu adalah: (1) pendidikan masyarakat; (2) penegakkan hukum; (3) pengelolaan perikanan; (4) pengelolaan pariwisata; dan (5) monitoring dan evaluasi.

Di sisi lain, guna peningkatan pengelolaan efektif KKP, KKJI bersama mitra NGO telah memgembangkan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). Alat ukur tersebut berisikan 17 kriteria dengan lima peringkat. Peringkat pertama, merupakan indikator awal berdirinya sebuah KKP ditandai dengan peringkat warna merah, apabila kawasan telah mencapai (1) usulan inisiatif; (2) identifikasi dan inventarisasi kawasan; (3)

pencadangan kawasan. Peringkat kedua ditandai warna kuning apabila KKP mencapai tahap: (4) unit organisasi pengelola dengan ketersediaan SDM; (5) rencana pengelolaan dan zonasi; (6) sarana dan prasarana pendukung pengelolaan; dan (7) dukungan pembiayaan pengelolaan.

Peringkat ketiga, ditandai warna peringkat warna hijau apabila KKP telah mencapai tahap: (8) pengesahaan rencana pengelolaan dan zonasi; (9) standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan; (10) pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi; dan (11) penetapan kawasan konservasi perairan. Peringkat keempat, ditandai peringkat warna biru apabila KKP mencapai tahap: (12) penataan batas kawasan; (13) pelembagaan; (14) pengelolaan sumberdaya kawasan; (15) pengelolaan sosial ekonomi dan budaya. Peringkat kelima, ditandai dengan peringkat warna emas apabila KKP mencapai tahap: (16) peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan (17) pendanaan berkelanjutan.

Dari 22 lokasi yang menjadi target pengelolaan efektif KKP, sebagai baseline pada 2011 merupakan peringkat merah semuanya kecuali 1 KKP yang telah mencapai peringkat kuning. Untuk periode 2012-13 ditargetkan 15 lokasi KKP mencapai peringkat kuning, 1 KKP mencapai peringkat hijau, sisanya 6 KKP masih peringkat merah. Pada 2014 ditargetkan 11 KKP mencapai peringkat hijau, 1 KKP berperingkat biru, dan sisanya 10 lokasi KKP masih peringkat kuning.

Dengan gambaran tersebut, sebanyak 12 KKP mengalami peningkatan peringkat pada target 2014, dan sebelumnya (2013) 15 lokasi KKP mengalami kenaikan peringkat. Upaya ini dalam pelaksanaannya harus dibarengi dengan kesiapan sumberdaya manusia bagi pengelolaan KKP.

ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation menggambarkan struktur organisasi pengelola kawasan konservasi. Meski bukan struktur definitive yang direkomendasikan, namun menggambarkan rata-rata struktur pengelolaan di kawasan Asia Tenggara. Mengacu pada hal tersebut, pengelolaan kawasan konservasi terdiri atas kepala pengelola, didampingi oleh komite/dewan penasihat manajemen, dan kepala administrasi yang termasuk membidangi keuangan dan personalia. Kepala pengelola membawahi kepala bagian manajemen spesies dan habitat, kepala bagian riset dan sains, kepala bagian pariwisata, kepala bagian awareness dan pendidikan, kepala bagian perlindungan dan penegakkan hukum, kepala bagian masyarakat dan kawasan penyangga (buffer zone). Kepala administrasi dibantu oleh kepala bagian fasilitas dan infrastruktur dan kepala bagian pelatihan. Di bawah para kepala bagian antara lain dibantu oleh para teknisi dan officer masing-masing yang terkait langsung dengan pembantu lapangan (field assistants) dan pekerja bagian pemeliharaan (maintenance worker)

Sebagai pemetaan atas kebutuhan sumberdaya manusia bagi pengelola KKP secara efektif, jika berdasarkan kebutuhan kompetensi semisal SK3, juga berdasar ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut.

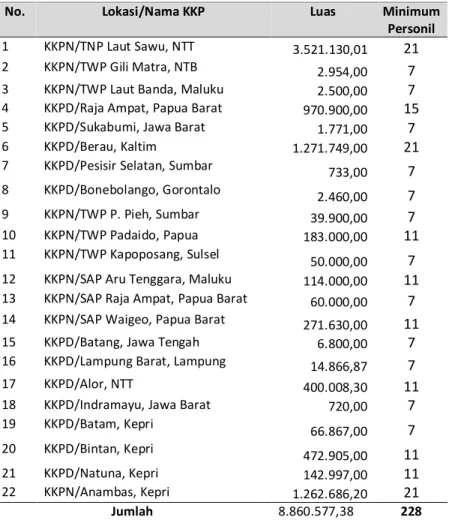

Sebagai skala prioritas, untuk mencapai 2400 orang staf tersebut merupakan jumlah ideal. Namun sekiranya dapat dikaitkan dengan jumlah luasan (meski bukan hanya luasan sebagai salah satu faktor utama), dapat dibuat skala prioritas misalnya, untuk luasan 0-100,000 ha dibutuhkan minimum 7 orang, yakni 1 kepala pengelola, 1 staf administrasi termasuk mengelola keuangan dan personalia, dan 5 orang staf (sesuai seperti tertera pada SK3). Untuk luasan 100.000 – 500.000 ha dibutuhkan minimum 11 orang (termasuk kepala pengelola dan admin); 500.000 – 1.000.000 ha dibutuhkan minimum 15 orang (termasuk kepala pengelola dan admin yang telah dibantu oleh staf pengelola fasilitas dan infrastruktur, serta bidang pelatihan); sedangkan di atas 1.000.000 ha kapasitas penuh untuk kebutuhan minimum sejumlah 21 orang (termasuk kepala pengelola, kepala bidang administrasi, para kepala bagian yang masing-masing dibantu oleh satu staf).

Dari gambaran tersebut maka jika dilihat prioritas 4,8 juta ha pengelolaan efektif di 22 lokasi KKP, maka akan diperoleh kebutuhan prioritas untuk mencapai target tersebut (2014), diperlukan minimum tenaga sejumlah 228 orang (termasuk kepala pengelola). Secara lebih rinci hal tersebut seperti pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Luasan KKP dan Kebutuhan Minimum Personil

No. Lokasi/Nama KKP Luas Minimum

Personil

1 KKPN/TNP Laut Sawu, NTT 3.521.130,01 21

2 KKPN/TWP Gili Matra, NTB 2.954,00 7

3 KKPN/TWP Laut Banda, Maluku 2.500,00 7

4 KKPD/Raja Ampat, Papua Barat 970.900,00 15

5 KKPD/Sukabumi, Jawa Barat 1.771,00 7

6 KKPD/Berau, Kaltim 1.271.749,00 21

7 KKPD/Pesisir Selatan, Sumbar 733,00 7

8 KKPD/Bonebolango, Gorontalo 2.460,00 7

9 KKPN/TWP P. Pieh, Sumbar 39.900,00 7

10 KKPN/TWP Padaido, Papua 183.000,00 11

11 KKPN/TWP Kapoposang, Sulsel

50.000,00 7

12 KKPN/SAP Aru Tenggara, Maluku 114.000,00 11

13 KKPN/SAP Raja Ampat, Papua Barat 60.000,00 7

14 KKPN/SAP Waigeo, Papua Barat 271.630,00 11

15 KKPD/Batang, Jawa Tengah 6.800,00 7

16 KKPD/Lampung Barat, Lampung 14.866,87 7

17 KKPD/Alor, NTT 400.008,30 11

18 KKPD/Indramayu, Jawa Barat 720,00 7

19 KKPD/Batam, Kepri 66.867,00 7

20 KKPD/Bintan, Kepri 472.905,00 11

21 KKPD/Natuna, Kepri 142.997,00 11

22 KKPN/Anambas, Kepri 1.262.686,20 21

Jumlah perkiraan personalia tersebut merupakan kebutuhan minimum, dan pada tahap berikutnya akan bertambah jumlahnya seiring dengan berkembangnya kebutuhan organisasi pengelola KKP.

Tahap Selanjutnya

Guna pengembangan lebih lanjut, KKJI bersama BPSDM-KP perlu memetakan lebih rinci dari sisi kebutuhan peringkat/golongan pegawai negeri sipil (PNS) untuk sebagai jabatan fungsional, demikian pula mengantasipasi adanya jenis pengelolaan KKP semisal Badan Layanan Umum (BLU) yang mengakomodasi kebutuhan forum/komite kolaborasi yang melibatkan pihak swasta dan NGO misalnya, serta pelibatan tenaga konsultan di luar PNS.

Oleh karena itu pengembangan sumberdaya manusia pengelola KKP sebaiknya beriringan dengan pengembangan model-model kelembagaan yang diperlukan bagi masing-masing KKP. Mengingat beragamnya luasan KKP dan jenis maupun tujuan pembentukannya, kareakteristik wilayah serta pola ancaman terhadap sumberdaya kawasan perairan, maka pengembangan secara taylor made untuk masing-masing kawasan tetap perlu disediakan opsi. Karena hampir tidak dapat dielakkan bahwa keunikan pada masing-masing KKP tidak dapat diseragamkan hanya dalam satu kebijakan yang berlaku bagi semua KKP khusus menyangkut model kelembagaan. Dari sisi penyediaan tenaga staf sesuai kebutuhan, maka diperlukan pula pola pendidikan dan pelatihan sesuai kurikulum yang baku atau telah dibakukan yang sesuai bagi calon pengelola KKP. Oleh karena itu pembakuan kurikulum dan pengembangan modul pelatihan/pendidikan sangat diperlukan.

BPSDM-KP bersama KKJI juga perlu memetakan dari lembaga mana saja yang dapat menyediakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan berdasarkan lembaga pendidikan/pelatihan internal yang telah ada, atau apakah dibutuhkan sumberdaya lain di luar yang telah ada dengan melibatkan perguruan tinggi yang memiliki spesialisasi pengelolaan kelautan.

Pada bagian lain, KKJI bersama mitra NGO dan BPSDM-KP perlu memgembangkan lebih lanjut SK3 mengingat SK3 belum sampai pada taraf pelevelan. Pada bagian berikutnya, SK3 dapat dikembangkan sebagai alat pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi level mulai dari level tenaga kerja dasar, level pekerja terampil, level teknis/supervise, level manajerial/teknis lanjutan, dan level direktur/pimpinan. Kesemua level itu pada gilirannya dapat menjadi dasar bagi penjenjangan karir dalam pengelolaan KKP di masa depan. Diharapkan dengan demikian dapat menghasilkan tenaga sumberdaya manusia yang terampil dan profesional sehingga dapat menampilkan KKP yang terkelola dengan baik dan bermanfaat secara optimal bagi masyarakat. #

Referensi:

Appleton, M.R., Texon, G.I., & Uriarte, M.T. (2003). Competence Standards for

Protected Area Jobs in South East Asia. ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation, Los Banos, Philippines.

ASEAN Regional Centre for Biodiversity (2010). Protected Areas Gap Analysis in the ASEAN Region. ASEAN Regional Centre for Biodiversity, Los Banos, Phillipines. Badan Pusat Statistik (2012). Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir. BPS, Jakarta. Botengan, B.N. & Uriarte, M.T. (ed.) (2002). Marine Protected Areas in Southeast

Asia. ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation (ARCBC), Department of Environment and Natural Resources, Los Banos, Phillipines. Carter, E., Soemodinoto, A., & White, A. (2010). Guide for Improving Marine

Protected Area Management Effectiveness in Indonesia. The Nature Conservancy Indonesia Marine Program, Bali, Indonesia.

Gubay, S (2005). Evaluating the Management Effectiveness of Marine Protected Areas: Using UK sites and the UK MPA Programme to Illustrate Different Approaches. A report for WWF UK, London.

Halim, M.H., Nainggolan, P., Susanto, H.A., & Megawanto, R. (2013). Kajian Atas Harmonisasi Pengelolaan Taman Nasional Laut. Marine Protected Area Governance (MPAG) – USAID, Jakarta.

Hockings, M., Stolton, S., & Dudley, N. (2000). Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing the Management of Protected Areas. IUCN, Gland, Switzerl and Cambridge, UK.

James, A.N., Green, M.J.B and Paine, J.R. (1999). A Global Review of Protected Area Budgets and Staff. WCMC – World Conservation Press, Cambridge, UK. Leverington, F. et.al. (2010). Management Effectiveness Evaluation in Protected

Areas: A Global Study. Second Edition. The University of Queensland, Brisbane, Australia

Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Nomor KEP. 44/KP3K/2012 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K).

Pameroy, R.S., Parks, J.E., and Watson, L.M. (2004). How is your MPA Doing? A Guidebook of Natural and Social Indicator for Evaluating Marine Protected Area Management Effectiveness. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 9/PERMEN-KP/2013 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.15/MEN/2012 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ruchimat, T., Basuki, R., & Suraji (2012). Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan

Pulau-pulau Kecil di Indonesia: Paradigma, Perkembangan dan

Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Jakarta.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2010). Global Biodiversity Outlook 3. Montreal, Canada.