LAMPIRAN II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR ………TAHUN ……

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT

BUKU 1

PEDOMAN PERENCANAAN TEKNIS

A. PENGERTIAN PERENCANAAN TEKNIS SPAL-T

Perencanaan teknis SPAL-T merupakan rencana rinci pembangunan SPAL di suatu kota atau kawasan meliputi unit pelayanan, unit pengumpulan, unit pengolahan, dan unit pembuangan akhir atau unit pengolahan lumpur.

B. DASAR – DASAR PERENCANAAN TEKNIS SPAL-T Perencanaan teknis SPAL-T disusun berdasarkan :

1. Rencana Induk SPAL yang telah ditetapkan; 2. Hasil Studi Kelayakan;

3. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi; 4. Kepastian Sumber Pembiayaan; 5. Kepastian Lahan; dan

6. Hasil Konsultasi Teknis dengan Instansi Teknis terkait.

C. MUATAN PERENCANAAN TEKNIS SPAL-T

Perencanaan teknis SPAL-T paling sedikit memuat :

1. Rencana Detail Kegiatan serta Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan; 2. Perhitungan dan Gambar Teknis;

3. Spesifikasi Teknis; 4. Perkiraan Biaya;

5. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan; dan 6. Prosedur Operasi Standar.

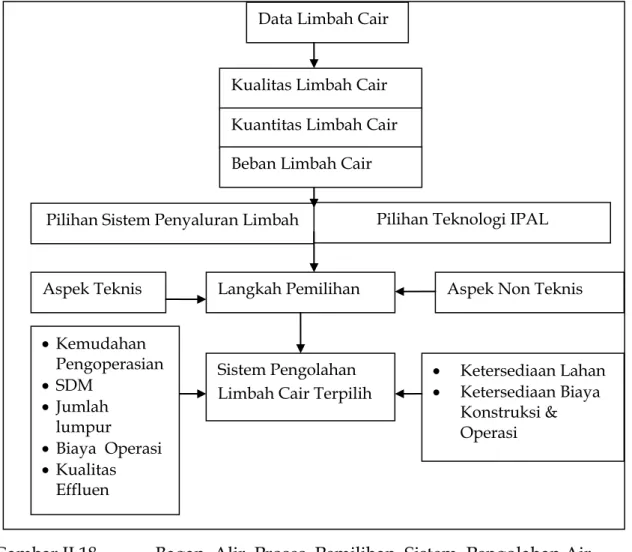

D. PEDOMAN PEMILIHAN SPAL-T

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem dan teknologi pengolahan air limbah adalah :

1. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan sistem pengelolaan air limbah adalah :

a. Kepadatan tinggi > 300 jiwa/ha b. Kepadatan sedang 100 – 300 jiwa /ha c. Kepadatan rendah < 100 jiwa /ha

2. Konsumsi Air Minum

Tingkat konsumsi air minum berdasarkan atas besarnya tingkat pelayanan dari PDAM terhadap masyarakat dan sumber lainnya., Kebutuhan air minum setiap orang di kota:

a. Kota Metropolitan berkisar 120-190 L/jiwa.hari b. Kota Besar berkisar 100-170 L/jiwa.hari

c. Kota Sedang berkisar 90-150 L/jiwa.hari d. Kota Kecil berkisar 60-130 L/jiwa.hari

e. Ibu Kota Kecamatan (IKK) berkisar 45-100 L/jiwa.hari 3. Kemiringan Tanah

Penggunaan sistem sewerage konvensional sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2%, sedangkan shallow sewer dan small bore sewer dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

4. Kedalaman Air Tanah

Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan sistem. Sistem off-site digunakan jika muka air tanah lebih kecil dari 1-1,5 meter atau jika air tanah sudah tercemar.

5. Permeabilitas Tanah

Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan SPAL khususnya untuk penerapan sistem setempat (cubluk maupun septik tank dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi atau melakukan test perkolasi. Kisaran permeabilitas yang efektif adalah 2,7.10-7 – 4,2.10-6 m/detik, untuk jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

6. Kemampuan Membiayai

Kemampuan pemerintah atau masyarakat untuk membiayai pembangunan SPAL akan menentukan jenis teknologi yang dipilih. Faktor yang juga tidak dapat diabaikan dalam pemilihan sistem adalah faktor sosial masyarakat untuk menerimanya.

Dalam proses pemilihan teknologi yang digunakan baik sistem on-site maupun sistem off-site dapat dilakukan dengan menggunakan diagram alir SPAL seperti pada Gambar II.1.

Dasar pertimbangan yang utama dalam pemilihan teknologi SPAL adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk > 300 jiwa/ha sudah pasti harus melakukan sistem off- site, sedangkan untuk kepadatan penduduk kurang dari itu masih terdapat beberapa pertimbangan lainnya, seperti sumber air yang ada, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, ketersediaan lahan, dan termasuk kemampuan membiayai. Contohnya apabila kepadatan penduduknya lebih dari 300jiwa/ha, kedalaman air tanahnya kurang dari 1,5m dan tidak memiliki permeabilitas tinggi, sumber air yang disarankan adalah dilayani oleh PDAM. Jika kemiringan tanahnya lebih dari 2% dan kemampuan membiayai memenuhi maka dapat menggunakan sistem off-site, sedangkan jika kemiringan tanahnya kurang dari 2%, maka terdapat pilihan teknologi lain tergantung pada kemampuan membiayai dan kecocokan teknologi yang dipilih. Faktor kemampuan membiayai dan kecocokan juga menjadi faktor yang penting dalam pemilihan teknologi dan faktor ini dapat dilihat dari besarnya nilai PBB dari setiap rumah. Apabila nilai PBBnya masih kecil walaupun kepadatan penduduknya lebih dari 300 jiwa/ha dikhawatirkan penduduk di kawasan tersebut tidak mampu membayar biaya retribusi SPAL yang dibangun, sehingga dengan mengetahui nilai PBB dari setiap perumahan, dapat secara tepat memliih sistem on-site atau off-site yang akan digunakan.

E. KOMPONEN SPAL TERPUSAT

Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman Terpusat terdiri dari: 1. Unit pelayanan (Sambungan Rumah);

Unit pelayanan berfungsi untuk mengumpulkan air limbah (black water dan grey water) dari setiap rumah dan menyalurkannya ke dalam unit pengumpulan. Unit ini terdiri dari sambungan rumah dan inspection chamber. Sambungan rumah yang termasuk dalam unit pelayanan meliputi pipa dari kloset, pipa non tinja, perangkap pasir/lemak, bak control pekarangan, pipa persil, dan bak kontrol akhir.

2. Unit pengumpulan;

Unit pengumpulan berfungsi untuk menyalurkan air limbah dari tiap unit pelayanan melalui jaringan pipa menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Unit pengumpulan terdiri dari pipa servis, pipa lateral, dan manhole.

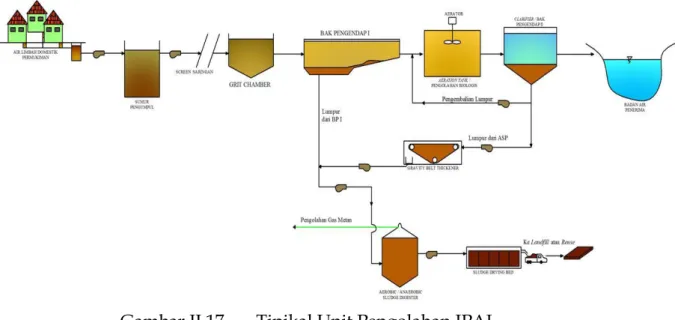

3. Unit pengolahan;

Unit pengolahan berfungsi untuk mengolah air limbah yang masuk ke dalam IPAL. Unit pengolahan terdiri dari pengolahan air limbah (pengolahan fisik dan pengolahan biologis) dan pengolahan lumpur hasil olahan air limbah tersebut (baik berupa lumpur dari pengolahan fisik maupun lumpur dari hasil pengolahan biologis).

Bagi kota yang sudah mempunyai IPAL tapi tidak mempunyai IPLT, IPAL yang sudah ada tidak dapat berfungsi sekaligus sebagai IPLT untuk membuang lumpur tinjanya karena IPAL tetap berfungsi untuk mengolah air limbah saja. Apabila IPAL yang ada ingin difungsikan sebagai IPLT juga, maka diperlukan penyediaan tambahan unit bak pemisah lumpur atau solid separation chamber sebelum lumpur tinja tersebut masuk ke dalam IPAL.

Selain itu, tidak semua air limbah bisa diolah di dalam IPAL. Karakteristik kualitas air limbah yang boleh masuk ke IPAL adalah air limbah dengan kualitas beban organik sebesar 300 mg/L atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah. Apabila terdapat air limbah dengan konsentrasi pencemar lebih dari itu, maka perlu dilakukan proses pre-treatment terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam IPAL.

4. Unit Pengolahan Lumpur atau Pembuangan Akhir.

Unit ini digunakan untuk membuang air limbah yang telah terolah atau hasil olahan dan membuang atau mengolah lumpur hasil pengolahan. Air limbah yang telah terolah dapat dimanfaatkan untuk irigasi, dijadikan sebagai bahan baku air PDAM (dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan pembuangan air limbah pada sungai sesuai dengan peruntukkannya), penyiraman taman, dll. Sedangkan lumpur hasil pengolahan air limbah yang telah diolah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, tanah penutup sanitary landfill, sebagai bahan baku pembuatan semen, dapat dijadikan bahan baku paving block, dan pemanfaatan lumpur hasil olahan ini juga harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di tiap daerah.

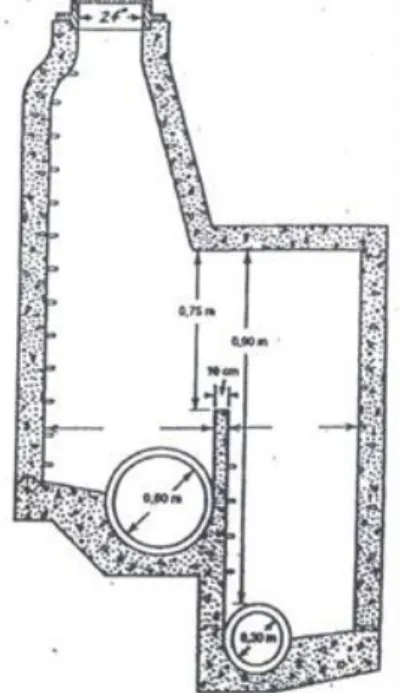

F. PERENCANAAN TEKNIS UNIT PELAYANAN F.1. Komponen Unit Pelayanan

Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah dan lubang inspeksi (Inspection Chamber/IC). Sambungan rumah terdiri dari:

1. Pipa dari Kloset (black water) a. Diameter minimal 100 mm b. Bahan dari PVC, asbes semen, c. Kemiringan minimal 2% 2. Pipa dari Non Tinja (grey water)

a. Diameter minimal 50 mm b. Bahan dari PVC, asbes semen, c. Kemiringan minimal 2%

d. Khusus dari dapur harus dilengkapi dengan unit perangkap lemak.

3. Penangkap Pasir/Lemak

a. Dimaksudkan untuk mencegah penyumbatan akibat masuknya lemak dan pasir ke dalam pipa persil dan lateral dalam jumlah besar

b. Disarankan dipakai pada dapur, tempat cuci, atau pada daerah dengan pemakaian air rendah

c. Lokasinya sedekat mungkin dengan sumbernya

d. Perangkap Pasir/Lemak dapat berupa saringan, bak yang ditutupi kain, atau sejenisnya.

4. Bak Kontrol Pekarangan (Private Boxes/PB)

a. Luas permukaan minimal 40x40 cm (bagian dalam), dan diberi tutup plat beton yang mudah dibuka-tutup.

b. Kedalaman bak, minimal 30 cm, disesuaikan dengan kebutuhan kemiringan pipa-pipa yang masuk/keluar bak.

c. Dinding bagian atas dipasang 10 cm lebih tinggi daripada muka tanah agar dapat dicegah masuknya limpasan air hujan.

d. Bahan dinding dan dasar dari batu bata kedap atau beton. Tutup dari beton bertulang atau plat baja yang bisa dibuka tutup.

5. Pipa Persil (House Connection / HC)

a. Dimensi dibuat sama atau lebih besar daripada dimensi pipa plambing utama. Biasanya sebesar (100-150) mm yang menuju ke lubang inspeksi.

b. Kemiringan dipasang selurus mungkin, dengan kemiringan minimal 2%. Kemiringan minimal 2% supaya tidak terjadi pengendapan dalam pipa karena pipa persil membawa cukup banyak lumpur dari PB ke HI. Selain alasan tersebut, kemiringan minimal 2% ditujukan agar kecepatan dalam pipa (self cleansing) minimal 0,6 m/detik.

6. Bak Kontrol Akhir (House Inlet/HI)

a. Luas permukaan minimal 50x50 cm (bagian dalam), dan diberi tutup plat beton yang mudah dibuka-tutup.

b. Kedalaman bak, (40-60) cm, disesuaikan dengan kebutuhan kemiringan pipa persil yang masuk.

c. Dinding bagian atas dipasang 10 cm lebih tinggi daripada muka tanah agar dapat dicegah masuknya limpasan air hujan.

d. Bahan dinding dan dasar dari batu bata kedap atau beton. Tutup dari beton bertulang atau plat baja yang bisa dibuka tutup.

7. Lubang Inspeksi (Inspection Chamber/IC) a. Jarak antara dua IC dan HI ≤ 40 m

b. Ada 3 tipe IC untuk kedalaman hingga 2 m. Untuk kedalaman ≥ 2,5 m, gunakan manhole yang dipakai pada sistem konvensional. c. Dimensinya tergantung pada tipe dan bentuk penampang IC, serta

kedalaman pipa (seperti pada Tabel II.1). Bentuk empat persegi panjang dipilih bila akan dilakukan pembersihan pipa dengan bambu atau besi beton.

d. Bila kedalaman IC ≥1 m, maka di sisi dalamnya dilengkapi tangga dari mild steel ukuran 20 mm yang ditancapkan ke dinding sedalam 20 cm dengan masing masing panjang 75 cm. Bagian tangga teratas berada 45 cm di bawah cover, dan yang terbawah 30 cm di atas benching.

e. Bahan IC terdiri dari beton tanpa tulangan untuk lantai, dan pasangan batu untuk dinding. Tutupnya harus dari beton bertulang atau plat baja yang bisa dibuka tutup.

f. Level tutup IC, harus 10 cm di atas level muka tanah, agar dapat dicegah masuknya limpasan air hujan.

Tabel II.1. Dimensi IC Tipe IC Kedalaman Pipa

(m)

Dimensi IC (m2) Bujur sangkar Persegi

panjang

IC-1 0,75 0,4 x 0,4 0,4 x 0,6

IC-2 0,75-1,35 0,7 x 0,7 0,6 x 0,8

IC-3 1,35-2,5 - 0,8 x 1,2

Ket :

PB : Private Box (bak kontrol pekarangan) HC : House Connection (pipa persil)

HI : House Inlet (bak kontrol akhir) IC : Inspection Chamber (lubang inspeksi) MH : Manhole

Unit pelayanan yang terdiri dari sambungan rumah (bak kontrol pekarangan, pipa persil, dan bak kontrol akhir) dan lubang inspeksi merupakan tanggung jawab dari pemilik rumah, sehingga operasi dan pemeliharaan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemilik rumah, sementara itu untuk unit pengumpulan hingga unit pengolahan akhir merupakan tanggung jawab pengembang (bagi kawasan yang mempunyai SPAL tersendiri) atau tanggung jawab kota yang bersangkutan (bagi kawasan yang mempunyai SPAL terpusat dengan jaringan perkotaan).

F.2. Survey Sambungan Rumah (SR)

1. Sketsa tata letak bangunan dan titik-titik lokasi sumber air limbah 2. Catat rencana elevasi invert pipa lateral dan/atau invert IC

3. Plot rencana titik-titik lokasi PB dan HI

4. Sket panjang, kemiringan dan diameter pipa persil

5. Kebutuhan minimal beda elevasi antara elevasi dasar titik-titik sumber air limbah terhadap elevasi dasar IC dengan kemiringan minimal 2 %:

- Jarak 10 m = 20 cm - Jarak 20 m = 40 cm - Jarak 30 m = 60 cm

6. Cek berturut-turut elevasi dasar PB, HI dan IC harus menurun dan masih berada di atas elevasi dasar pipa lateral

7. Buat lay-out SR dan total kebutuhan pengadaan/pemasangan mencakup :

- Pipa-pipa dari sumber air limbah ke PB - Pipa-pipa dari PB ke HI

G. PERENC. TEKNIS UNIT PENGUMPULAN (JAR. PERPIP.)

Jaringan perpipaan pada unit pengumpul pada prinsipnya menyalurkan air limbah dari unit pelayanan ke unit pengolahan melalui sistem penyaluran terbuka atau sistem gravitasi. Namun, pada beberapa kondisi sesuai dengan kondisi topografi lapangan dapat pula air limbah disalurkan ke unit pengolahan menggunakan sistem pemompaan (sistem pengaliran tertutup). Sistem ini dapat terlihat pada Gambar II.3. Seperti pada Gambar II.3, wilayah A adalah wilayah yang dilayani dengan sistem aliran gravitasi, sedangkan wilayah C adalah wilayah yang dilayani dengan sistem pemompaan. Dalam kondisi khusus yaitu pada lokasi dimana terdapat kota yang tidak mempunyai IPLT, maka unit tangki penyedot

tinja dapat digunakan untuk mengumpulkan air limbah / lumpur tinja dari inhoff tank atau prasarana komunal lainnya langsung ke IPAL. Dalam hal ini IPAL tersebut memerlukan unit pemisah padatan, seperti unit solid separation chamber yang digunakan untuk memisahkan padatan dan air dari lumpur tinja untuk selanjutnya air tersebut diolah melalui sistem unit pengolah dalam IPAL.

Gambar II.3. Jenis Jaringan Perpipaan pada Unit Pengumpul

Sistem penyaluran air limbah (baik sistem pemompaan atau gravitasi), harus menggunakan sistem penyaluran pipa yang terpisah dari saluran draianse. Namun apabila belum memungkinkan sehingga harus dilakukan pencampuran antara air limbah dan air hujan di beberapa lokasi ,maka perlu dibuat perencanaan secara bertahap sampai sistem penyalurannya benar-benar dialirkan secara terpisah. Sementara itu, untuk kondisi sistem pengaliran eksisting yang masih tercampur, maka diperlukan penggunaan interceptor untuk meminimalkan debit air hujan yang ikut terbawa ke bangunan pengolahan air limbah.

Ketentuan dalam perencanaan unit pengumpul secara detail dapat dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

G.1. Sistem Pengumpulan Air Limbah

Sistem pengumpulan air limbah dapat dibuat dalam berbagai tipe, yaitu:

1. Teknologi Perencanaan Air Limbah dengan Sistem Setempat (On-Site) Sanitasi sistem setempat (on-site) yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti septik tank atau cubluk. Sistem ini diterapkan pada :

a. Kepadatan < 100 orang/ha

b. Kepadatan > 100 orang/ha, sarana on-site dilengkapi pengolahan tambahan seperti kontak media dengan atau tanpa aerasi

c. Jarak sumur dengan bidang resapan atau cubluk > 10 m

d. Instalasi pengolahan lumpur tinja minimal untuk melayani penduduk urban > 50.000 jiwa atau bergabung dengan kawasan urban lainnya

Pada sistem on-site ada 2 jenis sarana yang dapat diterapkan yakni sistem individual dan komunal. Pada skala invidual sarana yang digunakan adalah septik dengan varian pada pengolahan lanjutan untuk effluentnya yakni :

a. Dengan bidang resapan

b. Dialirkan pada small bore sewer

c. Dengan evapotranspirasi

d. Menggunakan filter

Sedangkan tinja dari septik tank akan diangkut menggunakan truk penyedot tinja dan diolah di IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) Berikut ini penjelasan mengenai alternatif teknologi pada sistem On-Site :

a. Sistem Cubluk

Cubluk merupakan sistem pembuangan yang paling sederhana terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan bata berongga, anyaman bambu, dan bahan-bahan lainnya (Sugiharto, 1997). Pada umumnya cubluk berbentuk lingkaran, kotak persegi dengan diameter sepanjang (0,5-1) m, cubluk memiliki kedalaman (1-3) m. hanya sedikit air yang digunakan untuk menggelontor kotoran/ tinja ke dalam cubluk dikarenakan kotoran biasanya langsung

jatuh dari atas bangunan cubluk yang dibangun sederhana. Cubluk biasanya didesain untuk waktu (5-10) tahun. Berikut jenis cubluk diantaranya :

1) Cubluk Tunggal

Cubluk tunggal dapat digunakan untuk daerah yang memiliki ketinggian muka air tanah > 1 m dari dasar cubluk. Cocok untuk daerah dengan kepadatan < 200 jiwa/ha. Pemakaian cubluk dihentikan apabila sudah terisi 75% dari kapasitas yang ada, apabila masih digunakan melebihi batas tersebut maka dikuatirkan timbul pencemaran seperti bauu, kotoran/tinja meluber ke atas permukaan

2) Cubluk Ganda/Kembar

Cubluk kembar dapat digunakan untuk daerah dengan kepadatan penduduk < 50 jiwa/ha dan memiliki muka air tanah > 2 m dari dasar cubluk. Pemakaian lubang cubluk pertama dihentikan setelah terisi 75% dan selanjutnya cubluk kedua dapat disatukan. Jika lubang cubluk kedua telah terisi 75%, maka tinja yang ada di dalam lobang pertama dapat dikosongkan secara manual dan dapat digunakan untuk pupuk tanaman. Setealh itu lubang cubluk dapat difungsikan kembali.

b. Sistem Tangki Septik Individu

Sistem ini merupakan sistem conventional yang banyak digunakan oleh masyarakat. Pada umumnya terdiri dari satu buah tangki septic berbentuk kotak/lingkarann dan satu buah untuk resapan untuk menampung effluent dari tangki septik. Tangki septic merupakan suatu ruangan yang terdiri dari beberpa kompartemen yang berfungsi sebagai bangunan pengendap untuk menampung kotoran padat agar mengalami pengolahan biologis oleh bakteri anaerob dalam jangka waktu tertentu. Proses dapat berjalan dengan baik apabila tangki terisi penuh dengan cairan, oleh karena itu tangki septic haruslah kedap air. Hal- hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan tangki septic adalah :

1) Kecepatan daya serap tanah > 0,0146 cm/menit

2) Cocok diterapkan di daerah yang memiliki kepadatan penduduk < 500jiwa/ha

3) Dapat dijangkau oleh truk penyedot tinja

Berdasarkan SNI 03-2398-2002 tangki septic dapat didesain dengan bentuk persegi panjang mengikuti kriteria desain sebagai berikut :

1) Perbandingan antara panjang dan lebar adalah (2-3) : 1

2) Lebar minimum tangki adalah 0,75 m

3) Panjang minimum tangki adalah 1,5 m

4) Kedalaman air efektif di dalam tangki antara (1-2,1) m

5) Tinggi tangki septic adalah ketinggian air dalam tangki ditambah dengan tinggi ruang bebas (free board) yang berkisar (0,2-0,4) m

6) Penutup tangki septic yang terbenam ke dalam tanah maksimum sedalam 0,4 m

Bila panjang tangki lebih besar dari 2,4 m atau volume tangki lebih besar dari 5,6 m3, maka interior tangki dibagi menjadi 2 kompartemen yaitu kompartemen inlet dan outlet. Proporsi besaran kompartemen inlet berkisar 75% dari besaran total tangki septic.

c. Tangki Septik Komunal

Proses pengolahan limbah domestic yang terjadi pada tangki spetik adalah proses pengendapan dan stabilisasi anaerobic. Tangki septic bisa dianggap sebagai pengolahan awal (primer). Tangki efektif tidak efektif untuk mengurangi jumlah bakteri dan virus yang ada pada limbah domestic. Minimal jarak sumur resapan dan tangki septic adalah 10 m, tergantung aliran air tanah dan porositas tanah.

d. MCK Komunal

MCK komunal/ umum adalah sarana umum yang digunakan bersama oleh beberpa keluarga untuk mandi, mencuci, dan buang air di lokasi pemukiman yang berpenduduk dengan kepadatan sedang sampai tinggi (300-500) orang/ha.

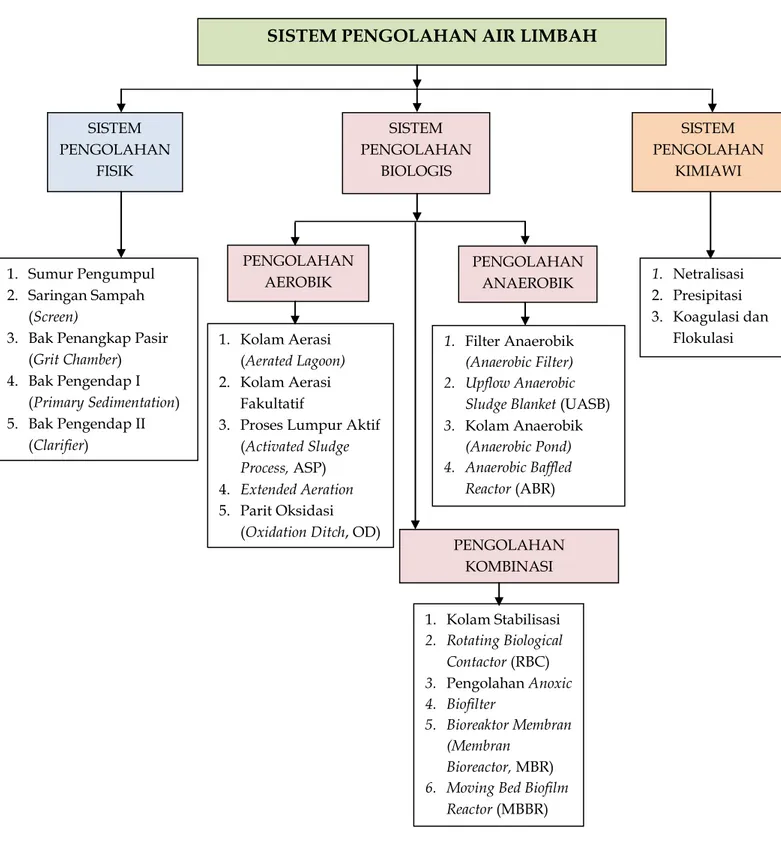

2. Teknologi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Off-Site)

Sanitasi sistem terpusat (off-site) yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada diluar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL. Sistem ini diterapkan pada kawasan :

a. Kepadatan > 100 orang/ha

b. Bagi kawasan berpenghasilan rendah dapat menggunakan sistem septik tank komunal (decentralized water treatment) dan pengaliran dengan konsep perpipaan shallow sewer. Dapat juga melalui sistem kota/ modular bila ada subsidi tariff

c. Bagi kawasan terbatas untuk pelayanan 500-1000 sambungan rumah disarankan menggunakan basis modul. Sistem ini hanya menggunakan 2 atau 3 unit pengolahan limbah yang paralel.

Pengolahan sanitasi sistem terpusat terutama bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar di dalam air buangan. Ada beberapa tingkat pengolahan yang umumnya dilakukan untuk mengolah air buangan agar tidak berbahaya bagi lingkungan, yaitu :

a. Pengolahan fisik, seperti penyaringan sampah dari aliran, pengendapan pasir, pengendapan partikel discrete.

b. Pengolahan biologis yang dapat terdiri dari proses anaerobic dan/atau proses aerobic, serta pengendapan flok hasil proses sintesa oleh bakteri

c. Pengolahan secara kimia dengan pembubuhan disinfektan untuk mengontrol bakteri fekal dari effluent hasil pengolahan sebelumnya Di bagian bawah dari pengolahan air limbah adalah sisa lumpur yang terbentuk harus dikendalikan serta diolah sehingga aman terhadap lingkungan. Berikut ini alternatif teknologi untuk pengolahan air limbah sistem Off-Site :

a. Sistem Penyaluran Konventional

Sistem penyaluran konventional (Conventional Sewer) merupakan suatu jaringan perpipaan yang membawa air buangan ke suatu tempat berupa bangunan pengolahan atau tempat pembuaangan akhir seperti badan air penerima. Sistem in terdiri dari jaringan pipa persil, pipa lateral, dan pipa induk yang melayani penduduk suatu daerah pelayanan yang cukup luas. Syarat yang harus dipenuhi untuk penerpan sistem penyaluran konventional adalah :

1) Suplai air bersih yang tinggi karena diperlukan untuk menggelontor

2) Diameter pipa minimal 100 mm, karena membawa padatan

4) Slope pipa harus diatur sehingga Vcleansing terpenuhi (0,6 m/det.). aliran dalam saluran harus memiliki tinggi renang agar dapat mengalirkan padatan

5) Kecepatan maksimum pada penyaluran konventional 3 m/det.

Kelebihan sistem ini adalah tidak memerlukan pengendapan padatan atau tangki septik. Sedangkan kelemahannya adalah biaya konstruksi yang relative mahal. Selain itu, peraturan jaringan akan sulit apabila dikombinasikan dengan saluran small bore sewer, karena dua sistem tersebut membawa iar buangan dengan karakteristik berbeda, sehingga tidak boleh ada cabang dari sistem konventional ke saluran small bore sewer. Daerah yang cocok untuk penerapan sistem ini adalah :

1) Daerah yang sudah mempunyai sistem jaringan saluran konventional atau dekat dengan daerah yang punya sistem ini.

2) Daerah yang punya kepekaan lingkungan tinggi, misalnya perumahan mewah dan pariwisata.

3) Lokasi pemukiman baru, dimana penduduknya memiliki penghasilan cukup tinggi dan mampu membayar biaya operasional dan perawatan

4) Di pusat kota yang terdapat gedung-gedung bertingkat yang apabila tidak dibangun jaringan saluran, akan diperlukan lahan untuk pembuangan dan pengolahan sendiri

5) Di pusat kota, dengan kepadatan penduduk > 300 jiwa/ha dan umumnya penduduk menggunakan air tanah, serta lahan untuk pembuatan sistem setempat sangat sulit dan permeabilitas tanah buruk

b. Sistem Riol Dangkal (Shallow Sewer) atau Settled Sewerage

Perbedaan dengan sistem konventional adalah sistem ini mengangkut air buangan dalam skala kecil dan pipa dipasang dengan slope lebih landai. Peletakan saluran ini biasanya diterapkan pada blok-blok rumah. Shallow sewer sangat tergantung pada pembilasan air buangan untuk mengangkut buangan padat jika dibandingkan dengan cara konventional yang mengandalkan self cleansing.

Sistem ini harus dipertimbangkan untuk daerah perkampungan dengan kepadatan penduduk tinggi dimana sebagian besar penduduk sudah memiliki sambungan air bersih dan kamar mandi pribadi tanpa pembuangan setempat yang memadai. Sistem ini melayani air buangan dari kamar mandi, cucian, pipa servis, pipa lateral tanpa induk serta dilengkapi dengan pengolahan mini. Contoh gambar sistem in terdapat pada Gambar II.4. Kriteria perencanaannya adalah sebagai berikut :

1) Kepadatan penduduk sedang ( > 150 jiwa/ha)

2) Suplai air bersih > 60%

3) Permeabilitas tanah buruk ( < 0,0416 cm/menit)

4) Muka air tanah minimum adalah 2 m

5) Kemiringan < 2% (+ 1%)

6) Persentase yang memiliki tangki septic < 60%

Gambar II.4. Skema Shallow Sewer

c. Small Bore Sewer / Simplified Sewerage

Sistem ini didesain hanya untuk menerima bagian cair dari limbah rumah tangga untuk disalurkan dalam saluran pembuangan. Pasir, lemak, dan padatan lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan saluran dipisahkan dari aliran limbah di dalam tangki septic yang dibangun lebih tinggi dari setiap sambungan saluran pipa. Padatan

Inspection Chamber House Inlet

yang terakumulasi dalam tangki septik akan dikuras secara periodik.

Sistem ini dirancang hanya untuk menerima bagian- bagian cair dari air buangan kamar mandi, cuci dapur, dan limpahan air dari tangki septik sehingga sistem ini harus bebas dari zat padat. Saluran ini tidak dirancang untuk self cleansing. Pipa yang dipasang hanya pipa persil dan servis yang menuju lokasi pembuangan akhir. Pipa lateral dan pipa induk digunakan dalam sistem ini apabila sistem ini diterapkan di daerah perencanaan dengan kepadatan penduduk sangat tinggi. Sistem ini juga dilengkapi dengan instalasi pengolahan sederhana. Contoh gambar skema small bore sewer terdapat pada Gambar II.5. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerapan sistem ini adalah :

1) Memerlukan tangki untuk memisahkan padatan dan cairan.

2) Diameter pipa minimal 100 mm karena tidak membawa padatan.

3) Kecepatan maksimum 3 m/detik (aliran dalam pipa tidak harus memenuhi kecepatan self cleansing karena tidak membawa padatan)

Gambar II.5. Skema Small Bore Sewer

Sistem ini cocok untuk daerah pelayanan dengan kepadatan penduduk sedang sampai tinggi, terutama untuk daerah yang

telah menggunakan tangki septik tapi tanah sekitarnya sudah tidak mampu lagi menyerap effluent tangki septik.

Secara umum sistem ini memiliki komponen :

1) Sambungan Rumah

Dibuat pada inlet tangki interceptor, semua air buangan memasuki sistem melalui bagian ini.

2) Tangki Interceptor

Didesain untuk menampung aliran sederhana 12-24 jam untuk memisahkan padatan dari cairannya. Volumenya dapat menyimpan endapan yang akan diambil secara periodik.

3) Saluran

Berupa pipa yang berukuran kecil (50-100) mm, dengan kedalaman yang cukup untuk mengalirkan air buangan dari tangki interceptor dengan sistem gravitasi dan dibuat sesuai dengan topografi yang ada.

4) Manhole

Sebagai jalan masuk dalam pemeliharaan saluran serta untuk menggelontor saluran selama pembersihan saluran.

5) Vent

Fungsinya untuk memelihara kondisi aliran yang bebas.

6) Sistem Pemompaan (jika diperlukan)

Berfungsi untuk mengangkat effluent dari tangki interceptor ke saluran untuk mengatasi perbedaan elevasi yang diperlukan bagi sistem saluran dengan area yang luas.

Selain itu, sistem penyaluran air limbah dibedakan menjadi sistem terpisah dan sistem tercampur, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Sistem terpisah, yaitu sistem pengumpulan air limbah yang terpisah dari sistem penyaluran air hujan.

Sistem terpisah merupakan sistem yang tepat apabila:

a. Air limbah akan dikonsentrasikan di satu tempat keluaran seperti instalasi pengolahan air limbah.

b. Pengaliran air limbah diutamakan dengan cara gravitasi, akan tetapi untuk tempat – tempat tertentu yang sudah tidak bisa

dirancang sistem gravitasi maka diperbolehkan menggunakan pompa.

c. Topografi daerahnya datar sehingga harus ditempatkan di tempat yang lebih dalam dari pada kedalaman yang diperlukan untuk penyaluran air hujan.

d. Area drainase merupakan daerah yang pendek dan terjal sehingga menyebabkan kecepatan aliran yang tinggi menuju saluran drainase alami.

e. Ketersediaan dana yang terbatas. Pembangunan sistem tercampur akan memerlukan dana yang lebih besar dari sistem terpisah.

2. Sistem tercampur,

Sistem pengumpulan air limbah yang dicampur dengan penyaluran air hujan. Sistem ini digunakan apabila daerah pelayanannya adalah daerah padat dan sangat terbatas lahan untuk membangun saluran air buangan yang terpisah dengan saluran air hujan. Sistem ini bisa diterapkan dengan syarat :

- Debit air buangan relatif kecil

- Fluktuasi curah hujan relatif kecil dari tahun ke tahun

Kelebihan sistem ini adalah terjadinya pengurangan konsentrasi pencemar air buangan karena adanya pengenceran dari air hujan, akan tetapi sistem ini biasanya membutuhkan dimensi saluran yang lebih besar daripada sistem lain.

Sementara itu, sistem tercampur dapat digunakan apabila:

a. Daerah yang akan dibangun saluran, merupakan daerah yang sudah terbangun dan padat, dan ada keterbatasan ruang untuk membangun dua jalur saluran.

b. Saluran penyalur air hujan sudah ada atau harus dibangun sedangkan tambahan aliran air limbah jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan air hujan yang disalurkan.

c. Dari segi pertimbangan lingkungan, tidak menimbulkan masalah untuk membuang air limbah yang tercampur dengan air hujan pada titik-titik pembuangan.

d. Air hujan yang ditampung pada saluran tidak dimanfaatkan kembali oleh masyarakat, sehingga air hujan berfungsi sebagai penurun konsentrasi air limbah yang masuk ke saluran.

e. Ada pengaturan tentang pembagian sebagian aliran pada waktu hujan yang dapat disalurkan ke dalam saluran drainase alami, sementara sejumlah aliran yang besarnya sama dengan jumlah aliran yang didesain pada aliran musim kering tetap mengalir ke outlet yang lain.

Unit pengumpulan terdiri dari beberapa komponen, yaitu : a. Pipa Retikulasi

Pipa retikulasi terdiri dari pipa lateral dan pipa servis.

1) Pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah dari sambungan rumah ke pipa induk. Pipa lateral disambungkan ke pipa induk secara langsung melalui manhole yang terdekat.

2) Pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah dari pipa lateral ke pipa induk. Pipa ini dapat dipasang apabila kondisi lapangan tidak memungkinkan secara teknis untuk menyambungkan pipa lateral ke pipa induk.

b. Pipa Induk

c. Bangunan Pelengkap

Bangunan pelengkap yang dimaksud dapat berupa Manhole atau syphon.

G.2. Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan suatu rancangan sistem pengumpulan air limbah antara lain:

1. Studi tentang kebutuhan sarana tersebut yang dilengkapi dengan sebuah laporan awal dan perkiraan biaya yang dibutuhkan.

2. Rekomendasi yang menyangkut metode pembiayaan yang diusulkan untuk proyek yang diusulkan.

3. Publikasi proyek kepada masyarakat guna memastikan adanya dukungan masyarakat.

4. Investigasi kerekayasaan sebelum menyusun rencana akhir.

5. Rencana itu sendiri yang diikuti oleh kontrak dan penyelesaian pekerjaan.

Masyarakat perlu diberi penjelasan mengenai perlunya proyek tersebut dilaksanakan dengan memberikan gambaran tentang keadaan kota/daerah sekarang ini dibandingkan dengan daerah lain yang telah memiliki sistem penyaluran air limbah yang baik. Publikasi harus memasukkan beberapa informasi berikut:

1. Uraian tentang kondisi yang tidak diinginkan pada suatu wilayah yang belum mempunyai fasiitas tersebut.

2. Uraian tentang kondisi daerah hilir dengan penjelasan tentang bahaya kerusakan yang akan dihadapi.

3. Diskusi sebelum dan sesudahnya tentang apa yang dilakukan wilayah tetangga.

4. Himbauan untuk meningkatkan kebanggaan masyarakat.

G.3. Daerah dan Tingkat Pelayanan

1. Daerah pelayanan harus ditunjukkan dengan jelas dalam peta hingga mencakup skala kelurahan termasuk jalur pipa utama yang melewatinya.

2. Daerah pelayanan setiap jalur (seksi) pipa harus ditandai dengan jelas berupa blok-blok pelayanan, dengan aliran air limbah yang masuk ke manhole hulu di seksi pipa yang menerimanya.

3. Daerah pelayanan pada daerah komersil akan memberikan percepatan cost recovery O & M.

4. Tingkat pelayanan dinyatakan dengan persentase jumlah penduduk ekivalen atau jumlah sambungan rumah yang dilayani oleh suatu jalur (seksi) pipa.

G.4. Penyusunan Layout & Pemil. Paket Pek. Prioritas

1. Lay out sistem jaringan pipa harus diplot pada zona off-site dengan karakteristik fisik minimal:

a. Pada zona dengan kepadatan penduduk tinggi. Kepadatan penduduk untuk diharuskan adanya IPAL > 300 jiwa/ha.

b. Pada zona di mana air bersih tersedia dengan kapasitas yang memadai untuk penggelontoran kloset.

c. Pada zona di mana elevasi muka air tanah tinggi.

d. Pada zona di mana air tanah dan sungai mempunyai beban pencemaran tinggi melebihi beban maksimal sesuai peruntukannya.

e. Pada zona di mana calon konsumennya mampu dan mau membayar tarif.

f. Diprioritaskan pada zona komersil dan perkantoran.

2. Setiap pembuatan DED perlu me-review rencana lay-out jaringan pipa (bila ada) atas pertimbangan potensi pengembangan daerah pelayanan, kemudahan pelaksanaan atau biaya, dan kondisi eksisting daerah pelayanan.

3. Alternatif lokasi IPAL potensial sudah ditetapkan. Di mana kapasitas dan topografinya cukup memadai dan mudah dibebaskan.

4. Untuk pekerjaan pengembangan, pada ujung pipa lama yang akan diadop harus selalu diukur kembali diameter dan elevasi invertnya meskipun sudah ada as-build drawingnya.

5. Paket pekerjaan prioritas harus merupakan paket fungsional baru dan/atau perbaikan seksi pipa yang bermasalah.

6. Paket pekerjaan prioritas mencakup suatu zona pelayanan dengan karakterisik konsumen yang relatif sama, yang diprioritaskan untuk didesain dan diimplementasikan.

G.5. Perancangan Sistem

Perancangan sistem jaringan perpipaan air limbah harus mencantumkan:

1. Peta umum sistem pengumpulan air limbah yang menunjukkan distrik atau wilayah sistem pengumpulan dan penyaluran air limbah utama beserta distrik-distrik pelengkapnya.

2. Perencanaan dan profil tiap sistem pengumpulan air limbah. 3. Detail peralatan pelengkapnya.

4. Laporan lengkap proposal pembangunan sistem 5. Spesifikasi teknis sistem perpipaan dan detailnya.

G.6. Desain Aktual

1. Desain kapasitas pada setiap seksi pipa dengan awal manhole yang mendapat tambahan debit, di buat khusus dalam lembar perhitungan, seperti debit rata-rata, debit minimal, debit maksimal dan debit puncak dari domestik, industri dan infilltrasi. Data debit ini digunakan lebih lanjut dalam lembar perhitungan desain hidrolika.

2. Desain hidrolika dibuat dalam lembar perhitungan tersendiri, dengan berbagai keluaran seperti diameter, kemiringan, kecepatan, elevasi invert saluran dan manhole.

3. Desain struktur perlu memperhatikan kualitas media kontak (cairan yang akan dialirkan, kualitas tanah dan tinggi muka air tanah), beban, keamanan pekerja dan umur ekonomis struktur. Beberapa konstruksi yang perlu diperhatikan adalah:

a. Pemilihan bahan pipa

b. Bedding, turap, tanah urug pada pemasangan pipa c. Manhole dan pondasinya

d. Rumah pompa dan perlengkapan pipa lainnya

Gunakan mutu beton minimal K 350, dan untuk pekerjaan akhir dengan semen tipe 5.

G.7. Pemetaan

Untuk keperluan operasi dan pemeliharaan yang sempurna, serta untuk keperluan dokumentasi, jalur saluran yang direncanakan haruslah dipetakan dengan baik. Sebelum melakukan pemetaan, terlebih dahulu perlu ditetapkan batas-batas wilayah atau distrik berdasarkan daerah pelayanan yang direncanakan, pertimbangan ekonomi, dan faktor-faktor lain yang terkait seperti pertumbuhan di masa yang akan datang, serta pertimbangan-pertimbangan politik dan sosiologi. Apabila batas wilayah atau distrik telah ditetapkan, pemetaan awal harus segera dilakukan. Pemetaan harus mengindikasikan bagaimana usulan sistem pengumpulan air limbah bagi wilayah yang tidak termasuk dalam rencana.

Guna memperoleh pemahaman yang baik tentang proyek yang direncanakan, pemetaan harus menunjukkan beberapa informasi berikut ini:

1. Elevasi dari lahan atau persil dan ruang-ruang bawah tanah.

2. Karakteristik wilayah yang telah terbangun apabila tidak melalui bangunan-bangunan dengan atap datar, pabrik-pabrik, dll.

3. Rencana pemasangan pipa sistem penyaluran air limbah. 4. Garis batas kepemilikan.

5. Lebar jalan diantara garis kepemilikan dan di antara garis kelokan. 6. Lebar dan tipe jalan untuk pejalan kaki dan yang diaspal.

7. Jalur jalan kendaraan mobil dan jalan kereta api.

8. Struktur bawah tanah eksisting, seperti sluran pengumpul air limbah, pipa air minum, dan kabel telepon.

9. Lokasi-lokasi struktur yang dapat memberikan hambatan dalam desain saluran seperti jembatan, terowongan kereta api, penggalian yang dalam, dan gorong-gorong.

10. Lokasi outlet saluran yang memungkinkan. 11. Lokasi instalasi pengolahan air limbah.

12. As built drawing dari instansi terkait.

Selain informasi-informasi yang dicantumkan dalam pemetaan tersebut, yang dapat dijadikan dasar dalam memperkirakan jumlah air limbah yang akan ditangani dapat diperoleh dari studi tentang pemakaian air dan kerapatan serta pertumbuhan penduduk di wilayah yang akan dilayani oleh sistem yang direncanakan, pengukuran debit di saluran air limbah yang telah ada (eksisting), serta kompilasi data tentang hujan dan run off yang ada. Apabila tidak diperoleh satu datapun yang diperlukan dalam wilayah yang direncanakan,perkiraan harus dilakukan berdasarkan data dari wilayah atau distrik yang mirip dengan yang direncanakan.

G.8. Survei Bawah Tanah

Untuk memperoleh informasi tentang bangunan-bangunan, kesulitan penggalian saluran, serta kondisi-kondisi lainnya yang mungkin akan dijumpai dalam pelaksanaan pekerjaan, perlu melakukan survey-survei bawah tanah disepanjang jalur saluran yang direncanakan.

Informasi pasti yang dapat diperoleh termasuk jenis bahan/material yang akan digali, muka air tanah, letak dan ukuran pipa-pipa air, gas, dan air limbah, kabel-kabel listrik dan telepon, jalur kendaraan di jalan, dan struktur lain-lain yang dapat mempengaruhi konstruksi bawah tanah. Struktur-struktur tersebut harus ditempatkan dengan mengacu pada suatu titik permanen diatas muka tanah. Elevasi bagian atas pipa harus dicatat, bukan kedalaman lapisan tanah penutup pipanya karena kedalaman lapisan tanah penutup ini dapat berubah sesuai keadaan. Elevasi saluran ditetapkan terhadap dasar saluran, bukan bagian atas pipa.

Pekerjaan geoteknik atau penyelidikan geologi teknik merupakan salah satu pekerjaan untuk mendapatkan data/informasi kedalaman muka air tanah, jenis kualitas tanah serta daya dukungnya yang nantinya akan merupakan bahan pertimbangan didalam menentukan desain pemasangan pipa dan penentuan metode konstruksi (pemilihan jenis turap penahan galian longsor dsb.). Penyelidikan tanah dilaksanakan di beberapa lokasi sepanjang jalur pipa yang direncanakan dengan kedalaman tertentu. Pekerjaan ini dibagi menjadi 2 pekerjaan utama

yaitu pekerjaan lapangan dan pekerjaan laboratorium, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pekerjaan di Lapangan

Terdiri dari pekerjaan pengeboran dan pengambilan contoh tanah serta pengujian Standard Penetration Test (SPT) pada kedalaman lubang bor. Pengeboran dilakukan di beberapa lokasi dengan kedalaman rata-rata tergantung kondisi lapangan dan rencana kedalaman pemasangan pipa air limbah. Test SPT pada lubang bor dilakukan setiap interval kedalaman 2 meter dan pengambilan contoh tanah tidak terganggu dilakukan sebanyak satu kali untuk setiap lubang bor. Sedangkan pengamatan visual untuk tanah terganggu dilakukan sepanjang kedalaman pengeboran. Dan dari setiap lubang bor juga akan diketahui tinggi muka air tanah.

2. Pekerjaan Laboratorium

Contoh tanah terganggu dan tidak terganggu yang diperoleh dari hasil pengeboran di lapangan, akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan beberapa pengujian yang meliputi:

a. Kadar air b. Berat isi c. Berat jenis Gs

d. Unconfined Compresion Test Kohesi c

Sudut geser Analisa saringan e. Proctor Test

Optimum Moisture Content w. Opt Dry Maximum Density d. Max

G.9. Penempatan/Letak Saluran

Penempatan saluran dilakukan berdasarkan pada pertimbangan kemudahan dalam pemeliharaan dan pemeriksaan saluran. Untuk jalan-jalan di wilayah yang belum terbangun yang hanya akan dipasang satu

jalur pipa (baik cabang maupun sub induk) saja, saluran seringkali diletakkan di tengah jalan. Pada jalan-jalan yang lebih padat dilalui kendaraan dan dimana saluran air hujan juga akan dipasang, saluran air hujan dan saluran air limbah akan lebih ekonomis jika ditempatkan pada trench yang sama dengan menggunakan manhole yang sama, seperti digambarkan pada Gambar II.6.

Gambar II.6. Tipikal Manhole Untuk Dua Macam Saluran dalam Trench Yang Sama

Letak saluran air limbah harus sedemikian rupa sehingga memberikan kombinasi yang diinginkan dalam:

1. Murah pembiayaannya

2. Sambungan ke rumah yang pendek 3. Kedalaman yang tepat

4. Menghindari pengaspalan

Di jalan-jalan yang lebar seperti boulevard, saluran diletakkan di tempat parkir pada kedua sisi jalan sehingga tidak mengganggu pengaspalan dan menghindari sambungan rumah yang panjang.

Gambar perencanaan secara keseluruhan terdiri dari :

1. Peta kunci (key map) seluruh sistem penyaluran air limbah (jaringan pipa, termasuk titik lokasi pompa dan IPAL) yang dibagi dalam beberapa indek peta. Peta ini sebaiknya dibuat digital dari hasil pemotretan udara. Skala 1 : (30.000-50.000).

2. Peta sistem jaringan (lay-out) dalam satu index peta (terdiri dari satu atau beberapa seksi pipa), sebagai hasil desain, skala 1 : 1000, yang mencakup:

a. Lay-out seksi pipa (dua atau beberapa Manhole yang ada dalam satu indek peta)

b. Nama jalan dan tata-letak persil konsumen c. Utilitas kota di sekitar (jalur) jaringan d. Panjang dan diameter pipa

e. Titik lokasi dan No. Manhole

f. Elevasi muka tanah dan/atau ditunjukkan dengan kontur interval 300 mm.

3. Gambar detailed plan, sebuah profil kerja yang dapat dipakai sebagai gambar dokumen tender, dalam satu lembar gambar kerja terdiri dari :

a. Gambar denah (sewer plan) skala 1 : 1000

b. Gambar profil (sewer profile), dengan posisi di bawah gambar denah, berupa potongan memanjang pipa dan data desain pipa mencakup nama jalan; utilitas kota di sekitar (jalur) jaringan; panjang dan diameter pipa; titik lokasi, no. dan tipe Manhole; elevai muka tanah eksisting; lokasi boring; jenis tanah (termasuk lapisan kerasnya); tipe bedding; metode konstruksi pipa.

c. Informasi penting lainnya dengan posisi di bagian kanan berupa gambar logo dari pemberi tugas, perencana dan gambar instansi lain; indeks peta dan nomornya; judul, nomer dan halaman gambar; skala 1 : 100 (vertikal) dan 1: 1000 (horisontal); tanggal disetujuinya gambar; nama-nama drafter, pemeriksa dan pemberi persetujuan untuk keperluan tanda tangan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan (kesepakatan); nama proyek; nama paket; legend seperti notasi jalan, jembatan, sungai, manhole,

pipa air, pipa/kabel listrik, bangunan-bangunan (perumahan, gedung dan fasilitas lain lengkap dengan namanya), pipa air limbah dengan arah aliran, dimensi dan panjangnya, serta notasi lain yang dianggap penting.

d. Gambar detail/tipikal yang terdiri dari detail Manhole, bedding, Sambungan Rumah, bangunan pengumpul, rumah pompa dan lain-lain.

G.11. Perencanaan Teknis Sistem Perpipaan Air Limbah G.11.1. Perencanaan Pipa Retikulasi

1. Pipa retikulasi adalah saluran pengumpul air limbah untuk disalurkan ke pipa utama;

2. Pipa retikulasi terdiri dari pipa servis dan pipa lateral;

3. Pipa servis adalah saluran pengumpul air limbah dari pipa lateral ke pipa induk;

4. Pipa lateral adalah saluran pengumpul air limbah dari sambungan rumah ke pipa induk.

5. Perencanaan pipa retikulasi air limbah meliputi: letak pipa, diameter dan bahan pipa, metode konstruksi (open trench atau pipe jacking), kemiringan minimum, manhole;

6. Perencanaan debit rata-rata (m3/hr) pada masing-masing seksi pipa lateral harus memperhitungkan luas daerah tangkapan (ha), klasifikasi dan proyeksi debit spesifik air limbah yang dilayani (m3/hr/ha).

7. Perencanaan dimensi pipa retikulasi harus memperhitungkan: a. Debit rata-rata (tanpa infiltrasi)

b. Debit jam maksimum/puncak (dengan infiltrasi) c. Debit jam minimum (tanpa infiltrasi)

Perencanaan dimensi pipa dan pompa harus memperhitungkan debit jam maksimum dan debit jam minimum untuk perencanaan penggelontoran di beberapa seksi pipa.

8. Perencanaan pipa retikulasi harus mengacu pada kriteria dan tata cara perencanaan teknis yang berlaku.

G.11.2. Perencanaan Pipa Induk (Main/trunk sewer)

1. Pipa induk adalah saluran yang menyalurkan air limbah dari pipa lateral (retikulasi) menuju instalasi pengolahan air limbah; 2. Bila diperlukan pipa induk dapat dilengkapi dengan pipa cabang

yang berfungsi menyalurkan air limbah dari pipa lateral (retikulasi) ke pipa induk;

3. Perencanaan pipa induk air limbah meliputi: letak pipa, dimensi dan bahan pipa, metode konstruksi (open trench atau pipe jacking), stasiun pompa dan bangunan pelengkap (seperti manhole, siphon, dll).

4. Perencanaan debit rata-rata (m3/hr) harus memperhitungkan seluruh daerah tangkapan (ha), klasifikasi dan proyeksi debit spesifik air limbah yang dilayani (m3/hr/ha).

5. Perencanaan dimensi pipa induk harus memperhitungkan: a. Debit rata-rata (tanpa infiltrasi)

b. Debit jam maksimum/puncak (dengan infiltrasi) c. Debit jam minimum (tanpa infiltrasi)

Perencanaan dimensi pipa dan pompa harus memperhitungkan debit jam maksimum dan debit jam minimum untuk perencanaan penggelontoran pipa induk.

6. Perencanaan teknis pipa induk harus mengacu pada standard teknis dan tata cara perhitungan perencanaan teknis pipa induk Air Limbah yang berlaku.

7. Material pipa jacking mengacu pada JIS A5303 atau JIS 5302, dengan mutu beton minimum K 400, menggunakan sement Type V (Sulfate Resisting Portland Cement) sesuai dengan SII 0013-84, dan menggunakan besi jenis Hard Drawn deformed wire dengan Yield Strength > 4500kg/cm2 dan Tensile Strength > 5000 kg/cm2

G.11.3. Debit Desain

1. Debit Rata-Rata

a. Debit rata-rata suatu seksi pipa merupakan komulatif debit rata-rata seksi pipa hulu yang mengkontribusinya.

b. Debit rata-rata suatu seksi pipa (qR) bisa terdiri dari debit satu atau beberapa sumber air limbah dengan debit air limbah spesifik, qr [m3/hr.ha] dan luas, a [m2] yang berbeda :

qR-C [m3/hr] = qR-A [m3/hr] + qR-B [m3/hr] + qr1 [m3/(hr.ha)] × a1 [ha] + qr2 [m3/(hr.ha)] × a2 [ha] + ...

c. Debit air limbah spesifik dari daerah permukiman

qr [m3/(hr.ha)]=(0,15 sampai dengan 0,25) [m3/(org.hr)] × (200-400) [org/ha]

d. Debit air limbah spesifik dari daerah komersil, perkantoran atau highrise building

qr [m3/(hr.ha)] =Ls1 [m3/(unit.hr)] × Ls2 [unit/ha], atau = (0,01-0,03) [m3/(org.hr)] × Ls3 [org/lt] × Ls4 [lt/unit] × Ls2 [unit/ha]

Besarnya Ls1 tergantung pada data pemakaian air bersih dan faktor air limbah (0,70-0,80). Ls2, Ls3, dan Ls4 tergantung pada kondisi sumber air limbahnya.

e. Debit air limbah spesifik dari rumah sakit

qr [m3/(hr.ha)] =Ls1 [m3/(unit.hr)] × Ls2 [unit/ha], atau = (0,3) [m3/(bed.hr)] × Ls3 [bed/kmr] × Ls4 [kmr/lt] Ls5 [lt/unit] × Ls2 [unit/ha],

Besarnya Ls1 tergantung pada data pemakaian air bersih dan faktor air limbah (0,70-0,80). Ls2, Ls3, Ls4 dan Ls5 tergantung pada kondisi sumber air limbahnya.

2. Debit Jam Maksimal (puncak)

a. Debit puncak suatu seksi pipa merupakan debit rata-rata di seksi yang bersangkutan (tanpa infiltrasi) dikalikan dengan faktor puncak sesuai dengan dimensi pipanya.

b. Faktor puncak untuk berbagai dimensi pipa air limbah. Tabel II.2. Faktor Puncak

Jenis Pipa fp = qp/qR

Pipa SR 6

Pipa lateral 4-6

Pipa cabang 3

Pipa induk 2,5

Pipa pembawa (trunk) atau outfall 2 Atau dari formula Babbit :

qp = fp × qR di mana :

fp = 5/(P×0,167)

P = jml penduduk dilayani, ribuan

c. Debit puncak total, (QP) harus mempertimbangkan debit infiltrasi

QP = qp + qi d. Debit infiltrasi, (qi)

qi = 10% × qR

G.11.4. Kecepatan dan Kemiringan Pipa

1. Kemiringan pipa minimal diperlukan agar di dalam pengoperasiannya diperoleh kecepatan pengaliran minimal dengan daya pembilasan sendiri (tractive force) guna mengurangi gangguan endapan di dasar pipa;

2. Koefisien kekasaran Manning untuk berbagai bahan pipa yang terdapat pada Tabel II.3.

Tabel II.3. Koefisien Kekasaran Pipa

No Jenis Saluran Koefisien Kekasaran

Manning (n) 1

Pipa Besi Tanpa Lapisan 0.012 – 0.015 1.1. Dengan Lapisan Semen 0.012 – 0.013 1.2. Pipa Berlapis Gelas 0.011 – 0.017 2 Pipa Asbestos Semen 0.010 – 0.015 3 Saluran Pasangan Batu Bata 0.012 – 0.017

4 Pipa Beton 0.012 – 0.016

5 Pipa Baja Spiral dan Pipa Kelingan 0.013 – 0.017 6 Pipa Plastik Halus (PVC) 0.002 – 0.012 7 Pipa Tanah Liat (Vitrified Clay) 0.011 – 0.015

3. Kecepatan pengaliran pipa minimal saat full flow atas dasar tractive force, yang terdapat pada Tabel II.4.

Tabel II.4. Kecepatan Pengaliran Pipa Minimal Saat Full Flow Diameter

(m)

Kecepatan Self Cleansing (m/detik) n=0,013 n=0,015 200 0,47 0,41 250 0,49 0,42 300 0,50 0,44 375 0,52 0,45 450 0,54 0,47

4. Kemiringan pipa minimal praktis untuk berbagai diameter atas dasar kecepatan 0.60 m/dtk saat pengaliran penuh terdapat pada Tabel II.5.

Tabel II.5. Kemiringan Minimal Diameter (m) Kemiringan Minimal (mm) n = 0,013 n=0,015 200 0,0033 0,0044 250 0,0025 0,0033 300 0,0019 0,0026 375 0,0014 0,0019 450 0,0011 0,0015

Atau dengan formula praktis : Smin = atau 0,01× Q0,667

di mana Smin (m/m), D (mm) dan Q (L/dtk)

Kecepatan aliran minimum 0,6 m/detik dan maksimum 3 m/detik.

5. Kemiringan muka tanah yang lebih curam daripada kemiringan pipa minimal, bisa dipakai sebagai kemiringan desain selama kecepatannya masih di bawah kecepatan maksimal.

G.11.5. Kedalaman Pipa

1. Kedalaman perletakan pipa minimal diperlukan untuk perlindungan pipa dari beban di atasnya dan gangguan lain; 2. Kedalaman galian pipa:

a. Persil > 0.4 m (beban ringan, > 0,8 m (beban berat) b. Pipa service 0,75 m dan,

c. Pipa lateral (1-1.2) m,

3. Kedalaman maksimal pipa induk untuk open trench 7m atau dipilih kedalam ekonomis atas pertimbangan biaya dan kemudahan/resiko pelaksanaan galian dan pemasangan pipa.

G.11.6. Hidrolika Pipa

1. Metode atau formula desain pipa pengaliran penuh (full flow) yang digunakan dalam pedoman ini adalah Manning;

2. Ada 4 parameter utama dalam mendesain pipa full-flow, dengan kaitan persamaan antar-parameter sebagai berikut:

a. Debit, QF (m3/dtk)

QF = = 0.785× VF× (D/1000)2 = 0 3116 D 1000

VF= (D/1000)2/3 S0,5 = ⁄ = (0.5313/n0.75) QF0.25 S3/8 c. Kemiringan, S (m/m) S = = = d. Diameter, D (mm) D = 1 5485 3 16 3 8 = 1 1287 0 5 = 3 9977

Pemakaian formula-formula diatas dapat juga dengan menggunakan Nomogram untuk berbagai koefisien Manning. 3. Pengaliran di dalam pipa air limbah adalah pengaliran secara

gravitasi (tidak bertekanan), kecuali pada bangunan perlintasan (sifon) dan bila ada pemompaan.

4. Pada pengaliran secara gravitasi, air limbah hanya mengisi penampang pipa dengan kedalaman air hingga < (70 – 80)% terhadap diameter pipa, atau debit puncak = (70 – 80)%, atau terhadap debit full atau allowance = (20–30)%.

Air dalam pipa maksimum sebesar 2/3 diameter pipa atau 80% dari volume total pipa.

Perbandingan luas penampang basah dengan luas penampang pipa untuk D < 150mm yaitu a/A = 0,5 dan untuk D> 150mm a/A = 0,7.

5. Dari hasil perhitungan debit puncak (dengan infiltrasi), maka debit full dapat diperoleh, QF = QP + allowance.

6. Dari data kemiringan pipa rencana (S) dan debit full (QF), dengan menggunakan formula kecepatan dan diameter pipa di atas dapat dihitung diameter (D) dan kecepatan pipa (VF).

Debit puncak (QP) D d Debit Full (QF) Allowance

7. v/VF dan d/D dihitung dengan formula

(1/)×[1/ArcCos]0,6667×[ArcCos-Sin(ArcCos)

×Cos(ArcCos)]1,667 , di mana = (1-2×d/D) dalam radian :

8. Perhitungan hidrolika pipa bisa dilakukan secara manual atau menggunakan perhitungan cepat dengan program komputer (Microsoft Excel).

G.11.7. Dimensi Pipa & Populasi Ekivalen yg dilayani

Dari perhitungan dimensi pipa berdasarkan aliran atau tiap jalur pipa dari berbagai sumber air limbah dapat dihitung dimensi pipa. Perhitungan dimensi pipa dari rumah tangga akan mudah diketahui bila sudah diketahui jumlah populasi dan jumlah pemakaian air bersihnya. Untuk mengetahui secara cepat dimensi pipa dari kegiatan lain seperti bisnis area, rumah sakit, pasar dan sebagainya digunakan populasi ekivalen.

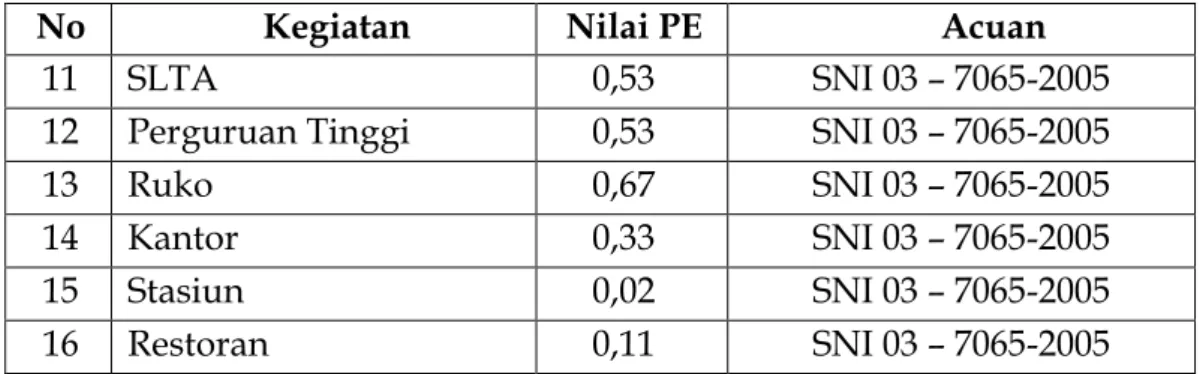

Berikut ini disampaikan besaran population ekivalen dari berbagai jenis kegiatan yang terdapat pada Tabel II.6.

Tabel II.6. Nilai PE Untuk Setiap Kegiatan

No Kegiatan Nilai PE Acuan

1 Rumah Biasa 1 Study JICA 1990

2 Rumah Mewah 1,67 Sofyan M Noerlambang

3 Apartemen 1,67 Sofyan M Noerlambang

4 Rumah Susun 0,67 Sofyan M Noerlambang

5 Puskesmas 0,02 Sofyan M Noerlambang

6 Rumah Sakit Mewah 6,67 SNI 03 – 7065-2005 7 Rumah Sakit Menengah 5 SNI 03 – 7065-2005 8 Rumah Sakit Umum 2,83 SNI 03 – 7065-2005

9 SD 0,27 SNI 03 – 7065-2005 10 SLTP 0,33 SNI 03 – 7065-2005 Full flow Q,V, D Partially flow q, v, d D d

No Kegiatan Nilai PE Acuan

11 SLTA 0,53 SNI 03 – 7065-2005

12 Perguruan Tinggi 0,53 SNI 03 – 7065-2005

13 Ruko 0,67 SNI 03 – 7065-2005

14 Kantor 0,33 SNI 03 – 7065-2005

15 Stasiun 0,02 SNI 03 – 7065-2005

16 Restoran 0,11 SNI 03 – 7065-2005

1. Setiap SR atau dimensi pipa secara praktis dapat melayani suatu jumlah penduduk ekivalen (PE)

2. Setiap SR dari permukiman akan melayani (3-10) PE tergantung jumlah penghuninya.

3. Setiap SR atau suatu seksi pipa akan melayani: PE = 0 80 1 50 3⁄ 3⁄ ⁄

Jumlah PE di sini kemungkinan tidak sama dengan jumlah penduduk yang dilayani.

4. Jumlah PE untuk masing-masing SR atau pipa. Konversi nilai PE terhadap diameter pipa terdapat pada Tabel II.7.

Tabel II.7. Konversi Nilai PE Terhadap Diameter Pipa

PE Diameter (mm) Miring Minimal (mm)

< 150 100 0,0200

150 - 300 125 0,0150

300 - 500 150 0,0100

500 - 1000 180 0,0055

1000 - 2000 200 0,0033

G.11.8. Pemilihan Bahan Pipa

Pemilihan bahan pipa harus betul-betul dipertimbangkan mengingat air limbah banyak mengandung bahan yang mengganggu kekuatan pipa. Demikian pula selama pengangkutan dan pemasangannya diperlukan kemudahan serta kekuatan fisik yang memadai. Sehingga

berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pipa secara menyeluruh adalah:

1. Umur ekonomis.

2. Pengalaman pipa sejenis yang telah diaplikasikan di lapangan. 3. Resistensi terhadap korosi (kimia) atau abrasi (fisik).

4. Koefisiensi kekasaran (hidrolik). 5. Kemudahan transpor dan handling. 6. Kekuatan struktur.

7. Biaya suplai, transpor dan pemasangan. 8. Ketersediaan di lapangan.

9. Ketahanan terhadap disolusi di dalam air. 10. Kekedapan dinding.

11. Kemudahan pemasangan sambungan.

Pipa yang bisa dipakai untuk penyaluran air limbah adalah Vitrified Clay (VC), Asbestos Cement (AC), Reinforced Concrete (RC), Stell, Cast Iron, High Density Poly Ethylene (HDPE), Unplasticised Polyvinylchloride (uPVC) dan Glass Reinforced Plastic (GRP).

1. Pipa Beton a. Aplikasi

Pada pengaliran gravitasi (lebih umum) dan bertekanan 1) Untuk pembuatan sifon

2) Untuk sistem tercampur dengan saluran drainase diameter (300-3600) mm akan lebih ekonomis karena durabilitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan bahan saluran lainnya.

3) Hindari aplikasi sebagai sanitary sewer dengan dimensi kecil terutama bila ada air limbah industri atau mengandung H2S berlebih. Untuk dimensi kecil hingga

diameter 45 mm biasanya dipakai pipa bahan PVC atau lempung.

4) Pada sanitary trunk sewer, beton bertulang juga dipakai dengan diameter lebih besar daripada PVC maksimal, dengan lining plastik atau epoksi (diproses monolit di pabrik) atau pengecatan bitumas-tik atau coal tar epoxy (dilakukan setelah instalasi di lapangan).

b. Ukuran dan Panjang Pipa

1) Pipa pracetak dengan diameter diatas 600 mm harus dipasang dengan tulangan, meskipun pada diameter yang lebih kecil tetap dibuat beton bertulang.

2) Untuk konstruksi beton bertulang (pracetak), diameter dan panjang yang tersedia di lapangan:

a) Diameter : [(300) – 600 – 2700] mm

b) Panjang : 1.8 m untuk diameter < 375 mm c) Panjang : 3 m untuk diameter > 375 mm

d) Tersedia 5 kelas berdasarkan pada kekuatan beban eksternal.

3) Untuk konstruksi beton tidak bertulang (pracetak) a) Diameter : (100 - 600) mm

b) Panjang : (1.2 – 7.3) c. Sambungan

1) Tongue dan Groove (khusus beton bertulang) a) Untuk diameter > 760 mm

b) Dengan menggunakan sambungan senyawa mastic atau gasket karet yang membentuk seal kedap air dengan plastic atau tar panas mastic, clay tile, atau senyawa asphatik.

2) Spigot dan Soket dengan semen a) Untuk diameter (305-760) mm b) Ekonomis

c) Mudah pemasangannya d) Aman dan Memuaskan 3) Cincin karet fleksibel

2. Pipa Cast Iron a. Aplikasi

1) Bangunan layang diatas tanah (perlintasan sungai, jembatan, dan sebagainya)

2) Stasiun pompa 3) Transport lumpur 4) Pipa bertekanan

5) Situasi yang sulit (misal pondasi jelek)

6) Pipa yang diaplikasikan pada tanah yang bermasalah dengan akar pepohonan

7) Tidak cocok apabila diaplikasikan pada:

a) Daerah payau, yang selalu ada aksi elektrolit b) Sambungan rumah karena biaya mahal c) Daerah dengan tanah mengandung sulfat

8) Pipa yang akan dipasang pada kedalaman lebih dari 0.5m mengingat bila menggunakan cara pemasangan pipa dangkal cenderung akan menemukan banyak gangguan. b. Diameter dan Panjang Tersedia

1) Diameter : (2 – 48) inch 2) Panjang : 3.6 m

c. Sambungan

2) Flanged dan Soket

3) Tarred Gasket dengan Cauled Lead

3. Pipa Asbes Semen a. Aplikasi

1) Sambungan rumah 2) Saluran gravitasi

3) Pipa bertekanan (terbatas) b. Diameter dan Panjang Lapangan

1) Diameter (100 – 1050) mm, panjang 4 m 2) Diameter (250 – 525) mm, panjang 2 m

3) Tersedia berbagai klas didasarkan pada supporting strength, dan epoxy-lined.

4. Vitrified Clay Pipe (VCP) a. Aplikasi

1) Untuk pipa pengaliran gravitasi 2) Sebagai sambungan rumah (SR)

a) SR pipa standar

b) SR pipa dengan riser vertical b. Diameter dan Panjang Tersedia

1) Diameter : (100 – 1050) mm dan (100 – 375) mm. 2) Panjang : (0.6 – 1.5) m.

5. Pipa Plastik (Bahan PVC dan PE) a. Aplikasi

1) PVC : untuk sambungan rumah dan pipa cabang. 2) PE : untuk daerah rawa attau persilangan di bawah air. b. Klasifikasi

1) Standar JIS K 6741-1984

a) Klas D/VU dengan tekanan 5 kg/cm2 b) Klas AW/VP dengan tekanan 10 kg/cm2 2) Standar SNI 0084-89-A/SII-0344-82

a) Seri S-8 dengan tekanan 12.5 kg/cm2 b) Seri S-10 dengan tekanan 10 kg/cm2 c) Seri S-12.5 dengan tekanan 8 kg/cm2 d) Seri S-16 dengan tekanan 6.25 kg/cm2

Pemilihan klas diatas tergantung pada beban pipa dan tipe bedding dan dalam kondisi pengaliran secara gravitasi atau dengan adanya pompa (tekanan).

c. Diameter dan Panjang Tersedia

1) Diameter sampai dengan 300 mm. 2) Panjang standar 6 m.

G.11.9. Bentuk Penampang Pipa

Penampang pipa yang digunakan dapat berbentuk bundar, empat persegi panjang atau bulat telur.

G.11.10. Beban Di atas Pipa dan Bedding

- Perhitungan beban-beban yang bekerja di atas pipa dapat dipakai untuk mengontrol atau merencanakan pemasangan pipa agar pipa dapat menahan beban yang bekerja sesuai dengan kekuatannya.

- Kekuatan pipa dapat ditingkatkan dengan pemilihan konstruksi landasan pipa (bedding).

- Ada 6 (enam) tipe konstruksi bedding dengan load factor 1,1 -1,5 -1,9 -2,4 dan -4,5.

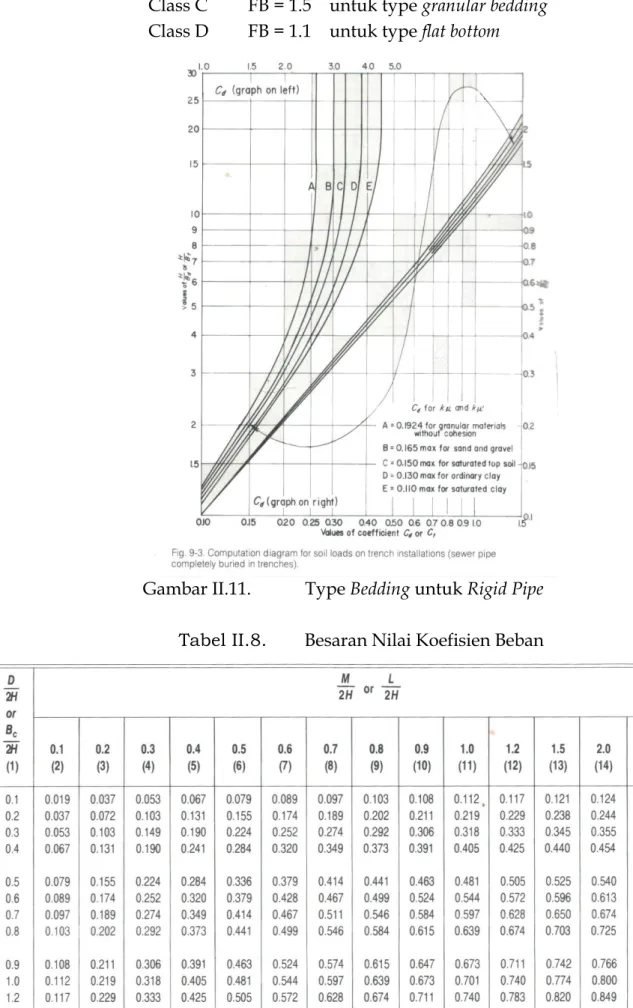

G.11.10.1. Menentukan Beban yang Bekerja pada Pipa

Desain struktur pipa air limbah sangat tergantung dari daya dukung tanah di sekitar pipa yang terpasang dibagi dengan factor keamanan, dimana nilainya harus sama atau tidak boleh kurang dari beban yang bekerja pada pipa. Beban yang bekerja pada pipa berupa beban kombinasi dari berat tanah di atas pipa dan beban yang bekerja di atas timbunan. Macam-macam beban pipa dicontohkan pada Gambar II.7.

Gambar II.7. Macam-Macam Beban yang terjadi pada Pipa

1. Beban pada pipa yang disebabkan tekanan grafitasi tanah Untuk menghitung beban yang bekerja pada pipa dapat menggunakan teori Marston. Teori Marston cocok digunakan

untuk diameter pipa besar (>20 inch). Sedangkan pipa diameter kecil tidak tepat menggunakan teori Marston.

Persamaan umum teori Marston untuk beban merata akibat tekanan tanah :

Wc = Cd . ω. Bd2 Dimana :

Wc = Beban yang bekerja di atas pipa (N/m)

Cd = koefisien beban, tergantung tinggi urugan dan lebar galian pipa (Gambar I.21)

= berat jenis tanah (kg/m3) Bd = lebar galian pipa (m)

2. Beban pada pipa yang disebabkan beban yang bekerja di atas timbunan (Gambar II.8).

a. Beban terpusat (seprti beban roda kendaraan) Wsc = Cs PF / L

Dimana :

Wsc = beban yang bekerja di atas pipa (N/m’) P = beban terpusat

F = factor kejut

L = panjang efektif pipa Cs = koefisien beban (table 9.4)

= fungsi Bc/2H dan L/2H (Tabel I.9) H = tinggi urugan diatas pipa (m) Bc = lebar pipa (m)

b. Beban merata

Rumus yang dipakai : Wsd = Cs .ρ. F . Bc

Dimana :

Wsd = beban yang bekerja di atas pipa (N/m) ρ = beban merata (pascal)

F = faktor kejut

Bc = diameter luar pipa (m)

Cs = koefisien beban, merupakan fungsi dari D/2H dan M/2H (Tabel I.9)

D,M = lebar dan panjang (m)

H = tinggi urugan di atas pipa (m) Nilai F :

- Jalan Raya F=1.3 - Jalan kereta api F=1.4 - Runway F=1.0

G.11.10.2. Bedding dan Urugan

Kemampuan pipa sewer menahan beban yang bekerja padanya sangat tergantung dari kemampuan material yang menyelimutinya (bedding) dan pondasi (tanah asli) dibawahnya. Dalam konstruksi pipa air limbah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah di sekitar pipa terdapat 5 area penting yaitu : fondasi, bedding, hauncing, urugan pertama dan urugan terakhir seperti terlihat pada Gambar II.9.

Gambar II.9. Potongan Melintang Konstruksi Pipa Sewer

1. Pondasi, yang dimaksud pondasi dalam sistem pipa sewer adalah tanah dasar galian. Tanah dasar galian harus dalam

kondisi stabil sehingga mampu menahan beban pipa dan beban semua urugan di atasnya. Untuk jenis tanah tertentu dengan daya dukung rendah dilakukan stabilisasi atau mengganti lapisan tanah asli.

2. Bedding, adalah lapisan material diatas pondasi sebagai tempat duduknya pipa sewer. Material yang dipakai umumnya adalah pasir supaya memudahkan dalam pemadatan. Material pasir yang dipakai harus tidak mengandung lempung lebih dari 10% berat, dan tidak mengandung batu berukuran lebih dari 25 mm.

3. Hauncing, berfungsi untuk mengunci pipa sewer di kedua sisinya, agar posisi pipa kea rah memanjang tetap dalam kondisi lurus. Material yang dipakai umumnya sama dengan material bedding.

4. Urugan Awal (initial backfill), material yang dipakai umumnya material berpasir, dimana tidak diperbolehkan ada butiran/batu berdiameter lebih dari 50 mm. Lapisan ini berfungsi menutup pipa dengan ketinggian urugan umumnya 15-30 cm. Lapisan ini tidak dipadatkan dengan mesin karena dapat mengganggu elevasi pipa. Pemadatan dilakukan dengan manual (hand tamper) atau dengan bantuan air (compact by water).

5. Urugan Penutup (final backfill), urugan penutup dapat menggunakan material hasil galian atau material yang didatangkan, termasuk tanah lempung dan campuran pasir dengan kandungan lumpur tidak lebih dari 30%. Tidak boleh terdapat batuan lebih besar dari 50mm.

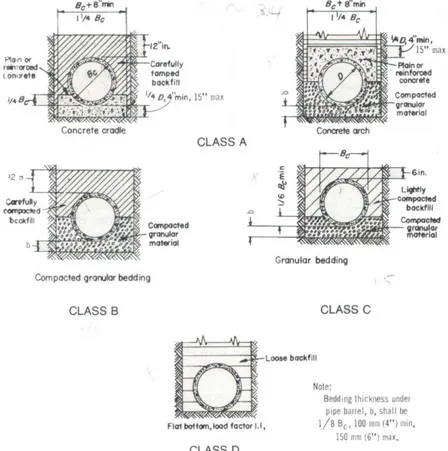

G.11.10.3. Menentukan Type Bedding

Untuk pipa sewer jenis rigid pipe ada 4 tipe bedding yang biasa dipakai seperti Gambar II.10.

Gambar II.10. Type Bedding untuk Rigid Pipe

Untuk menentukan type bedding (Type Bedding untuk Rigid Pipe terdapat pada Gambar II.11) yang dipakai, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bedding factor (FB) = Dimana:

Design Load = Wc + Wsd +Wsc FK = 1.25 – 1.5

BS = Hasil test laboratorium pipa Nilai Bedding factor adalah sebagai berikut :

Class A FB = 2.2 untuk type concrete cradle FB = 2.8 untuk type concrete arch

Class C FB = 1.5 untuk type granular bedding Class D FB = 1.1 untuk type flat bottom

Gambar II.11. Type Bedding untuk Rigid Pipe Tabel II.8. Besaran Nilai Koefisien Beban