Oleh: AFEN SETIAWAN

NIM. 130 500 040

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL HUTAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA 2016

PREFERENSI RAYAP TERHADAP BEBERAPA JENIS KAYU LOKAL DI KALIMANTAN TIMUR

Oleh: AFEN SETIAWAN

NIM. 130 500 040

Karya Ilmiah Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sebutan Ahli Madya Pada Program Diploma III Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL HUTAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA 2016

Oleh: AFEN SETIAWAN

NIM. 130 500 040

Karya Ilmiah Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sebutan Ahli Madya Pada Program Diploma III Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL HUTAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA 2016

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Karya Ilmiah : Preferensi Rayap Terhadap Beberapa Jenis Kayu Lokal di Kalimantan Timur

Nama : Afen Setiawan NIM : 130 500 040

Program Studi : Teknologi Hasil Hutan Jurusan : Teknologi Pertanian

Lulus pada tanggal :

Penguji I, Ir. Yusdiansyah, MP NIP. 195912161989031002 Penguji II, Ir. Sumiati NIP. 195906121989032004 Pembimbing,

Dr. Ir. F. Dwi Joko Priyono, MP NIP. 195810171988031001

Menyetujui,

Ketua Program Studi Teknologi Hasil Hutan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Eva Nurmarini, S.Hut, MP NIP. 197508081999032002

Mengesahkan,

Ketua Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Hamka, S.TP.,MP.,M.Sc NIP. 197604082008121002

Penelitian bertujuan untuk mengetahui ketahanan beberapa jenis kayu terhadap serangan rayap dan mengetahui kelas ketahanan kayu terhadap serangan rayap.

Contoh uji yang digunakan untuk penelitian terdiri atas jenis kayu Karet (Hevea braziliensis), Sengon (Paraserianthes falcataria), Cempedak (Artocarpus champeden ), Durian (Durio zibethinus Murr), Sungkai (Penorema canescens Jack), dan Kelapa (Cocos nucifera). Kegiatan pembuatan contoh uji dan teknik penguburan sesuai dengan standar ASTM D 1758-96 dan penentuan kelas ketahanan kayu menggunakan pedoman SNI 01. 7207-2006 sedangkan perhitungan kadar air dan kerapatan kayu menggunakan pedoman SNI 03-6848-2002.

Hasil rata-rata perhitungan kadar air memiliki nilai kayu karet 27,685%, sengon 18,762%, cempedak 32,662%, durian 25,895%, sungkai 22,583%, kelapa 53,584%. Dan untuk hasil kerapatan kayu diperoleh nilai rata-rata kayu karet 0,594 gr/cm3, sengon 0,300 gr/cm3, cempedak 0,669 gr/cm3, durian 0,407 gr/cm3 sungkai 0,444 gr/cm3, dan kelapa 0,406 gr/cm3. Sementara hasil perhitungan kehilangan berat diperoleh nilai rata-rata kayu karet sebesar 33,518%, kayu sengon 12,198%, kayu cempedak 7,180%, kayu durian 30,546%, kayu sungkai 7,838%, dan kayu k elapa 65,539%.

Untuk kelas ketahanan kayu terhadap serangan rayap menurut SNI 01. 7207-2006, kayu cempedak mempunyai kelas ketahanan II (kategori tahan) dengan persentase pengurangan berat berkisar antara 3,52-7,50%, untuk kayu sungkai mempunyai kelas ketahanan III (kategori sedang) dengan persentase pengurangan berat berkisar antara 7,50-10,96%, sedangkan untuk kayu sengon mempunyai kelas ketahanan IV (kategori buruk) dengan presentasi berkisar antara 10,96-18,94%, sementara untuk kayu karet, durian, dan Kelapa mempunyai kelas ketahanan V (kategori sangat buruk) dengan persentase pengurangan berat berkisar antara 18,94-31,89%.

RIWAYAT HIDUP

Afen Setiawan Lahir pada tanggal 1 April 1995 di Muara Asa Kabupaten Kutai Barat. Merupakan anak ke 1 (kesatu) dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan Bapak Asmadi dan ibunda tercinta Florisiana Nuriah.

Tahun 2001 memulai pendidikan formal pada SD Negeri 016 Muara Asa Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 27 Sendawar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dan lulus tahun 2010, selanjutnya melanjutkan ke SMA Negeri 2 Sendawar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan lulus tahun 2013 dan pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Pada tanggal 3 Maret sampai 3 Mei 2016 mengikuti program Praktik Kerja Lapang (PKL) di UD. Evia Craft Production Bantul Yogyakarta.

Sebagai syarat memperoleh predikat Ahli Madya Kehutanan, penulis mengadakan penelitian dengan judul penelitian "Preferensi Rayap Terhadap Beberapa Jenis Kayu Lokal di Kalimantan Timur" dibawah bimbingan Dr. Ir. F. Dwi Joko Priyono, MP.

Karya ilmiah ini disusun berdasarkan pengamatan yang dilakukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Untuk itu maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dosen Pembimbing, yaitu Bapak Dr. Ir. F. Dwi Joko Priyono, MP yang telah membimbing dan memberikan saran sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini.

2. Bapak, Ir. Yusdiansyah, MP selaku Dosen penguji I Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

3. Ibu, Ir. Sumiati selaku Dosen penguji II Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

4. Ketua Program Studi Teknologi Hasil Hutan, yaitu Ibu Eva Nurmarini, S.Hut, MP

5. Ketua Jurusan Teknologi Pertanian, yaitu Bapak Hamka, S.TP., MP., M.Sc 6. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, yaitu Bapak Ir. Hasanudin,

MP

7. Para Staf pengajar, administrasi dan PLP di Program Studi Teknologi Hasil Hutan.

8. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh dan memberikan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu

9. Hermawan, Kasman, Mida, Seven, Heri, Ruslan yang telah membantu saya dalam penelitian ini.

10. Buat Maria Alberta, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan serta kasih sayang kepada penulis.

11. Serta rekan-rekan angkatan 2013 tanpa terkecuali yang telah banyak mendukung dan terus memberikan semangat hingga penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu berbagai saran beserta kritik akan sangat membantu dalam penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baru untuk adik-adik tingkat dan umumnya bagi Politeknik Pertanian Negeri Samarinda serta terlebih khusus bagi Program Studi Teknologi Hasil Hutan.

Samarinda, Juli 2016 Penulis Kampus Sei Keledang, Juli 2016

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN ... i

ABSTRAK ... ii

RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

I. PENDAHULUAN ... 1

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

A. Keawetan Kayu ... 4

B. Sifat Fisika Kayu ... 6

C. Risalah Karet (Hevea braziliensis) ... 7

D. Risalah Sengon (Paraserianthes falcataria) ... 8

E. Risalah Cempedak (Artocarpus champeden) ... 9

F. Risalah Durian (Durio ziethinus Murr)... 10

G. Risalah Sungkai (Penorema canescens Jack) ... 11

H. Risalah Kelapa (Cocos nucifera) ... 12

I. Rayap ... 13

III. METODE PENELITIAN ... 16

A. Waktu Penelitian ... 16

B. Tempat Penelitian ... 16

C. Alat dan Bahan ... 17

D. Prosedur Penelitian ... 17

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 21

A. Hasil ... 21

B. Pembahasan ... 22

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 30

A. Kesimpulan ... 30

B. Saran ... 31

DAFTAR PUSTAKA ... 32

DAFTAR TABEL

Nomor Tubuh utama Halaman

1. Penggolongan Kelas Awet Kayu ... 5 2. Kegiatan Penelitian ... 16 3. Jumlah Contoh Uji... 17 4. Klasifikasi Ketahanan Kayu Terhadap Serangan Rayap Tanah.... 20

Lampiran

5. Tabel Kadar Air dan Kerapatan ... 35 6. Tabel Kehilangan Berat ... 36

DAFTAR GAMBAR

Nomor Tubuh utama Halaman

1. Nilai Rata-rata Hasil Perhitungan Kadar Air Kayu ... 21

2. Nilai Rata-rata Hasil Perhitungan Kerapatan Kayu ... 21

3. Nilai Rata-rata Hasil Perhitungan Kehilangan Berat Kayu ... 22

4. Serangan Rayap Terhadap Kayu Karet ... 25

5. Serangan Rayap Terhadap Kayu Kelapa ... 26

6. Tingkat Kesukaan Rayap Terhadap 6 Jenis Kayu pada 3 Kawasan Berbeda ... 27

7. Hubungan Kerapatan dan Preferensi Serangan Rayap di Kawasan Terbuka ... 28

8. Hubungan Kerapatan dan Preferensi Serangan Rayap di Kawasan Hutan ... 28

9. Hubungan Kerapatan dan Preferensi Serangan Rayap di Kawasan Perumahan... 29

Lampiran 10. Pemotongan Sampel Penelitian ... 38

11. Pembuatan Sampel Penelitian ... 38

12. Sampel Penelitian dengan Ukuran 45,7 x 1,9 x 1,9 cm ... 39

13. Pengovenan Sampel Sebelum Dikubur ... 39

14. Menimbang Sampel Sebelum Dikubur ... 40

15. Proses Penguburan Sampel Penelitian... 40

16. Proses Pengamatan Area Plot ... 41

17. Proses Pengangkatan Sampel Penelitian ... 41

18. Pengovenan Sampel Setelah Dikubur ... 42

ketahun terus mengalami peningkatan menjadikan persediaan kayu di hutan Indonesia mengalami defisit besar-besaran. Hal ini disebabkan oleh faktor kebutuhan masyarakat akan kayu sebagai bahan utama dalam pembuatan tempat tinggal turut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Belum lagi ditambah dengan ketersediaan kayu hutan Indonesia yang sebagian besar adalah kayu yang dengan tingkat ketahanan dan kekuatan yang tergolong rendah. Salah satu organisme perusak kayu yang paling banyak merugikan masyarakat adalah rayap.

Rayap adalah serangga yang bersifat sosial oleh karena itu berada dalam koloni-koloni yang jelas dengan kondisi yang berdesakan. Ukuran koloni ini mungkin bervariasi dari beberapa individu sampai berjuta-juta rayap. Kebanyakan spesies bersifat tidak menyukai terang atau harus hidup di tempat gelap (kriptobiotik). Rayap memerlukan tingkat kelembaban dan karbondioksida yang tinggi, serta menghindari sinar (fototaksik negatif), dengan demikian rayap ditemukan secara umum dalam keadaan di bawah tanah. Rayap terdapat diseluruh dunia, dan dapat ditemukan di antara garis 5000 lintang utara dan 5000 lintang selatan. Tetapi karena pengapalan produk kayu, agaknya dapat diterima nalar untuk menyimpulkan penyebaran serangga ini (rayap) akan berlanjut (Coulsun and Lund, 1992).

Rayap yang merupakan serangga berukuran kecil ini hidup berkelompok dengan system kasta yang berkembang biak dengan sempurna. Serangga ini masuk ordo isoptera (dari bahasa Yunani: iso = sama; ptera = sayap). Rayap

?

memakan tanaman, pohon kayu, serta bahan makanan lain seperti humus, rumput dan jamur. Bahan-bahan tersebut merupakan sumber makanan yang mengandung selulosa. Rayap hidup di tempat yang temperaturnya hangat serta karakteristik tanahnya subur. Kisaran temperature yang disukai rayap adalah 21,1-26,6 0C dan kelembapan optimal 95-98 %. Tidak mengherankan bila di Indonesia menjadi istana rayap karena temperature udara antara 25,7-28,9 0C dan kelembapan 84 -98 % (Susanta, 2007).

Rayap memiliki keragaman jenis yang cukup tinggi. Di seluruh dunia jenis-jenis rayap yang telah dikenal (dideskripsikan dan diberi nama) ada sekitar 2000 spesies (sekitar 120 spesies merupakan hama). Sementara di negara kita kurang lebih 200 spesies yang dikenal baru sekitar 179 jenis yang telah berhasil diidentifikasi (ditentukan jenisnya secara ilmiah), yaitu 4 jenis rayap kayu kering, 166 jenis rayap kayu basah, dan 9 jenis rayap tanah (subterannean), sekitar 20 spesies yang diketahui berperan sebagai hama perusak kayu serta hama pertanian;Susanta, 2007).

Keawetan kayu adalah daya tahan kayu terhadap faktor-faktor perusak kayu yang datang dari luar yang disebabkan oleh serangan jamur, serangga dan binatang (Hunt dan Garrat, 1986). Menurut Tobing (1977), keawetan kayu diartikan sebagai daya tahan kayu terhadap serangan faktor perusak kayu dari golongan biologis.

Beberapa jenis kayu yang tahan terhadap rayap mencapai 25 tahun. Jenis-jenis kayu yang termasuk dalam kelas 1 ini adalah jati, ulin, sawo kecik, merbau, tanjung, sonokeling, johar, bangkirai, behan, resak, dan ipil.

Penelitian ini perlu dipandang untuk dilakukan mengingat banyaknya jenis kayu yang digunakan oleh masyarakat dan jenis-jenis tersebut relatif belum diketahui ketahanannya karena tidak biasa digunakan sebagai kayu bangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi (ke-lebihsuka-an) rayap terhadap jenis kayu yang diumpankan dengan sistem kubur, disamping itu juga untuk mengetahui tingkat ketahanan beberapa jenis kayu lokal terhadap serangan rayap.

Adapun has il yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang ketahanan beberapa jenis kayu lokal terhadap serangan rayap, terutama pada jenis yang kurang umum digunakan sebagai kayu bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Keawetan Kayu

Keawetan kayu merupakan daya tahan suatu jenis kayu terhadap berbagai faktor perusak kayu seperti faktor biologis yaitu jamur, serangga, dan cacing laut. Keawetan kayu ditentukan oleh genetik kayu tersebut seperti berat jenis, kandungan zat ekstraktif, dan umur pohon (Weiss, 1961).

Menurut Martawijaya (1981), keawetan alami kayu adalah suatu ketahanan kayu secara alamiah terhadap serangan jamur dan serangga dalam lingkungan yang sesuai bagi organisme yang bersangkut an. Keawetan alami kayu terutama dipengaruhi oleh kadar ekstraktifnya, meskipun tidak semua zat ekstraktif beracun bagi organisme perusak kayu.

Menurut Anonim (1997), umur pohon memiliki hubungan yang positif dengan keawetan kayu. Jika pohon ditebang dalam umur yang tua, pada umumnya lebih awet dibandingkan dengan pohon yang ditebang dalam umur yang muda, karena semakin lama pohon tersebut hidup maka semakin banyak zat ekstraktif yang dibentuk. Penggolongan kelas awet kayu didasarkan pada perbedaan keawetan kayu terasnya, karena bagaimanapun awetnya suatu jenis kayu, bagian gubalnya selalu memiliki keawetan yang lebih rendah. Hal ini disebabkan pada kayu teras terdapat zat -zat ekstraktif seperti fenol, tanin, alkaloid, saponin, dan damar. Zat-zat tersebut mempunyai daya racun terhadap organisme perusak kayu (Wistara et al., 2002).

Di Indonesia penggolongan keawetan kayu dibagi menjadi lima kelas awet yaitu kelas I (yang paling awet) sampai dengan kelas V (yang paling tidak awet). Penggolongan keawetan kayu didasarkan pada umur pakai kayu dalam

kondisi penggunaan yang selalu berhubungan dengan tanah lembab dimana terdapat koloni rayap (Tabel 1).

Tabel 1. Penggolongan Kelas Awet Kayu Kelas Awet Umur Pakai (Tahun)

I > 8

II 5-8

III 3-5

IV 1-3

V < 1

Sumber: Nandika et al.,1996

Penggolongan kelas awet kayu ini hanya berlaku untuk dataran rendah tropik dan tidak termasuk ketahanan terhadap organisme penggerek di laut (Nandika et al., 1996).

Tobing (1977) menyatakan bahwa untuk mengetahui sifat ketahanan kayu terhadap faktor perusak biologis dapat dilakukan dengan dua cara pengujian, yaitu:

1. Uji kuburan (Graveyard Test)

Dalam pengujian menggunakan cara ini, kayu dalam ukuran tertentu ditanam di lapangan dan diperiksa dalam jangka waktu tertentu untuk menentukan masa pakainya. Kelemahan dari cara ini adalah waktu pengujiannya yang sangat panjang menyulitkan pengamatan, lapangan pengujian harus selalu dirawat agar tidak menjadi semak-semak, serta sulit menetapkan apakah kayu tersebut rusak oleh jamur atau oleh rayap bila kedua faktor tersebut terdapat bersama-sama di lapangan pengujian.

2. Uji Laboratorium (Laboratory Test)

Pengujian dengan menggunakan cara ini memerlukan waktu lebih pendek dan umur pakai kayu ditentukan dari besarnya kehilangan berat contoh uji kayunya. Cara ini dilakukan untuk mengatasi

kelemahan-?

kelemahan cara kuburan (graveyard test), tetapi cara ini juga masih memiliki kekurangan yaitu hanya jenis-jenis organisme perusak kayu tertentu yang dapat dibiakkan di laboratorium dan sulit mengatur kondisi yang sesuai dengan kondisi alam sebenarnya.

B. Sifat Fisika Kayu

Sifat fisika kayu merupakan sifat-sifat yang berhubungan dengan kadar air, kerapatan, berat jenis, kembang susut, sifat panas, keawetan alami, warna, kelistrikan kayu, penampilan kayu, ketahanan kayu pada suatu zat, ketaha nan kayu terhadap cuaca, ketahanan kayu terhadap organisme perusak kayu, sifat pengerjaan kayu, dan sifat penyerapan kayu terhadap air (Dumanauw, 1990). 1. Kadar air

Kadar air kayu menunjukkan banyaknya air yang terdapat didalam kayu, dinyatakan dalam persen terhadap berat kayu kering (Anonim, 2002). 2. Kerapatan

Kerapatan didefinisikan sebagai massa atau berat persatuan volume dan biasanya dinyatakan dalam gr/m3. Menurut Tsoumis (1991), kerapatan

bervariasi pada arah vertikal maupun horizontal dalam satu pohon. Bagian kayu yang posisinya lebih tinggi (arah vertikal) memiliki kerapatan yang rendah. Hal ini diakibatkan karena faktor mekanis dan faktor biologis. Pada pada arah horizontal, kerapatan dipengaruhi oleh umur. kayu yang umurnya lebih muda memiliki kerapat an lebih rendah. Menghitung kerapatan kayu, meliputi air yang terk andung dalam kayu. Kerapatan kayu biasanya dipengaruhi oleh variasi anatomi, kadar air serta rasio kayu gubal dan kayu teras.

Besarnya kerapatan pada tiap kayu berbeda-beda dan tergantung dari kandungan zat-zat dalam kayu, kandungan ekstraktif serta kandungan air kayu. Berdasarkan volume kering tanurnya, kerapatan kayu diklasifikasikan menjadi tiga kelompok sebagi berikut (Forest Products Laboratory, 1999):

a. Kayu dengan kerapatan rendah, bila kerapatan kayu < 0,35 gr/cm3. b. Kayu dengan kerapatan sedang, bila kerapatan kayu 0,35-0,56 gr/cm3. c. Kayu dengan kerapatan tinggi, bila kerapatan kayu > 0,56 gr/cm3

C. Risalah Karet (Hevea braziliensis)

Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar, tinggi pohon dewasa mencapai 15-25 meter. Batang tanaman biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi diatas. Dibeberapa kebun karet ada beberapa kecondongan arah tumbuh tanamanya agak miring kearah utara. Batang tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks. Daun karet terdiri dari tangkai daun utama dan tangkai anak daun. Panjang tangkai daun utama 3-20 cm. Panjang tangkai anak daun sekitar 3-10 cm dan pada ujungnya terdapat kelenjar. Biasanya ada tiga anak daun yang terdapat pada sehelai daun karet. Anak daun berbentuk eliptis, memanjang dengan ujung meruncing, tepinya rata dan gundul. Biji karet terdapat dalam setiap ruang buah. Jadi jumlah biji biasanya ada tiga kadang enam sesuai dengan jumlah ruang. Ukuran biji besar dengan kulit keras. Warna nya coklat kehitaman dengan bercak-bercak berpola yang khas. Sesuai dengan sifat dikotilnya, akar tanagaman karet merupakan akar tunggang. Akar ini mampu menopang batang tanaman yang tumbuh tinggi dan besar (Nazarudin et al., 1992).

?

Struktur botani tanaman karet ialah tersusun sebagai berikut: Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledonae Ordo : Euphorbiales Famili : Euphorbiaceae Genus : Hevea

Spesies : Hevea braziliensis

Potensi kayu karet untuk diolah sebagai bahan baku industri cukup besar. Data statistik Ditjenbun (2008) menunjukkan bahwa luas tanaman karet yang perlu diremajakan sampai tahun 1997 sekitar 400 000 hektar atau 11 persen dari total luas areal karet di Indonesia. Di samping itu, saat ini teknologi pengolahan kayu karet telah berkembang pesat sehingga prospek pemanfaatan kayu karet dapat lebih luas. Ditinjau dari sifat fisika dan mekanika, kayu karet tergolong kayu kelas kuat II yang berarti setara dengan kayu hutan alam seperti kayu ramin, perupuk, akasia, mahoni, pinus, meranti, durian, ketapang, keruing, su ngkai, gerunggang, dan nyatoh, sedangkan untuk kelas awetnya, kayu karet tergolong kelas awet V atau setara dengan kayu ramin.

D. Risalah Sengon (Paraserianthes falcataria)

Santoso (1992) sengon yang bahasa latin disebut Paraserianthes falcataria, termasuk famili mimosaceae (keluarga petai-petaian). Kadang-kadang

tersebut. Di Indonesia sengon memiliki beberapa nama daerah seperti berikut: Jawa : Jeujing, kalbi, sengon landi, sengon seberang (jawa)

Bagian terpenting yang mempunyai nilai ekonomis pada tanaman sengon adalah kayunya. Pohonnya dapat mencapai tinggi mencapai 30-50 meter, dan diameter batang mencapai 70-80 cm. Batang sengon tumbuh tegak lurus. Kulit luar batangnya bewarna kelabu keputih-putihan. Kayu sengon mempunyai serat membujur dan bewarna putih. Kayu sengon mempunyai berat jenis (BJ) 0,33 dan untuk tingkat keawetannya digolongkan kelas IV -V, sedangkan untuk kelas kekuatannya digolongkan kelas IV-V juga. Melihat sifat itu, kayu sengon dapat digunakan sebagi bahan bangunan ringan dibawah atap, atau bangunan lain yang bersifat sementara. Kecuali kayu sengon yang bewarna putih juga digunakan untuk perabotan rumah tangga, misalnya: meja, kursi, rak piring, tempat tidur, industri korek api dan sebagai bahan baku industri kertas.

E. Risalah Cempedak (Artocarpus champeden)

Cempedak adalah salah satu jenis tanaman yang banyak ditanam di daerah tropis. Cempedak cukup terkenal di Indonesia bahkan di dunia dan daerah pedesaan. Tanaman ini berasal dari India bagian selatan yang kemudian menyebar ke daerah tropis lainnya termasuk Indonesia. Kayunya berkualitas baik, kuat dan awet, sehingga kerap digunakan sebagai kayu bangunan, bahan perabotan rumah, atau bahan perahu. Dari kayunya juga dapat dihasilkan bahan pewarna kuning (Sumeru, 2006).

Klasifikasi botani tanaman cempedak adalah sebagai beikut: Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

??

Sub Kelas : Dilleniidae Ordo : Urticales

Famili : Moraceae (suku cempedak-cempedakan) Genus : Artocarpus

Spesies : Artocarpus champeden

F. Risalah Durian (Durio zibethinus Murr)

(Rukmana, 1996) Durian (Durio zibethinus Murr) merupakan salah satu tanaman hasil perkebunan yang telah lama dikenal oleh masyarakat yang pada umumnya dimanfaatkan sebagai buah saja. Sebagian sumber literatur menyebutkan tanaman durian adalah salah satu jenis buah tropis asli Indonesia. Klasifikasi botani tanaman durian adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae (tumbuhan)

Super Divisi : Angiospermae (berbiji tertutup) Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) Kelas : Dicotyledone (berkeping dua) Ordo : Malvaciae

Famili : Bombacaceae (suku cempedak-cempedakan) Genus : Durio

Spesies : Durio zibethinus Murr

Pohon penghasil kayu durian ini dapat tumbuh dengan tinggi mencapai 30-50 m, panjang batang bebas cabang 15-30 m, dan diameter batang mencapai 150 cm. Pohon durian memiliki kulit luar berwarna coklat sampai merah tua, kasar dan mengelupas tidak teratur. Pohon durian bercabang banyak. Pohon durian memiliki tajuk berbentuk kerucut.

G. Risalah Sungkai (Penorema canescens Jack)

Sungkai merupakan tanaman kayu-kayuan yang bisa mencapai tinggi 20-30 meter, dengan diameter batang mencapai 60 cm atau lebih. Tinggi batang bebas cabang bisa mencapai 15 meter (Anonim, 2007). Bentuk batang lurus dengan lekuk kecil, tapi kadang-kadang bentuk batangnya jelek akibat serangan hama pucuk. Kulit berwarna abu-abu atau sawo muda, beralur dangkal mengelupas kecil-kecil dan tipis. Penampang kulit luar berwarna coklat, kuning atau merah muda.

Klasifikasi tanaman Sungkai (Penorema canescens Jack): Kingdom : Plantae (tumbuhan)

Subkingdom : Tracheobionta (tumbuhan berpembuluh) Super Divisi : Spermatophyta (menghasilkan biji) Divisi : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua /dikotil) SubKelas : Asteridae

Ord : Lamiales Famili : Verbenaceae Genus : Peronema

Spesies : Peronema canescens Jack.

H. Risalah Kelapa (Cocos nucifera)

Kayu kelapa adalah salah satu sumber kayu alternatif baru yang berasal dari perkebunan kelapa yang sudah tidak menghasilkan lagi (berumur 60 tahun keatas) sehingga harus ditebang untuk diganti dengan bibit pohon yang baru. Sebenarnya pohon kelapa termasuk jenis palem. Semua bagian dari pohon kelapa adalah serat yaitu berbentuk garis pendek-pendek. Tidak ditemukan mata

??

kayu karena pohon kelapa tidak memiliki ranting atau cabang. Pohon kelapa tumbuh subur di sepanjang pantai Indonesia. Namun, yang paling terkenal dengan warnanya yang coklat gelap adalah dari Sulawesi. Pohon kelapa di Jawa umumnya berwarna terang.

Klasifikasi tanaman Kelapa (Cocos nucifera): Kerajaan : Plantae

Ordo : Arecales Family : Arecaceae Bangsa : Cocoeae Genus : Cocos

Spesies : Cocos Nucifera L

Divisi : Spermatophyta (Tumbuhan Berbiji) Subdivisi : Angiospermae (Berbiji Tertutup) Kelas : Monocotyledona (Biji Berkeping Satu)

Kayu kelapa memiliki struktur batang yang berbeda dengan struktur kayu pada umumnya (Dwianto, 2008). Kayu kelapa sebagai tumbuhan monokotil yang tidak berkambium, kayu teras dan kayu gubal dengan letak yang berbeda dengan kayu konvensional serta tekstur yang seperti serat kayu berstruktur kasar dengan serat yang pendek dan putus-putus selain itu kayu kelapa memiliki pori-pori yang lebar. Batang kelapa memiliki sel pembuluh yang berkelompok (vascular bundles) yang menyebar lebih rapat pada bagian tepi dari pada bagian tengah serta pada bagian bawah dan atas batang. Hal itu mengakibatkan kayu gergajian kelapa memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Palomar, dalam Fauzan et al., (2009) menyebutkan bahwa kayu kelapa memiliki ketahanan yang rendah, mudah diserang organisme perusak kayu seperti jamur dan serangga. Bagian

keras batang kelapa yang diawetkan dan dipasang di tempat terbuka langsung berhubungan dengan tanah maksimum dapat bertahan 3-5 tahun. Sementara untuk bagian lunak hanya beberapa bulan saja. Untuk meningkatkan ketahanan kayu khususn ya terhadap serangan rayap maka pengawetan kayu sangat diperlukan.

I. Rayap

Rayap adalah serangga pemakan selulosa yang termasuk ke dalam Ordo Blatodea, tubuhnya berukuran kecil sampai sedang, hidup dalam kelompok sosial dengan sistem kasta. Dalam setiap koloni rayap, umumnya terdapat tiga kasta, yaitu kasta pek erja, kasta prajurit, dan kasta reproduktif (Borror et al., 1992). Menurut Supriana (1994), kasta pekerja umumnya berjumlah paling banyak dalam koloni dan berfungsi sebagai pencari dan pemberi makan bagi seluruh anggota reproduktif (raja atau ratu) yang berfungsi untuk berkembang biak, dan kasta prajurit berfungsi untuk menjaga koloni dari seranga musuh, seperti semut. Makanan dari kasta pekerja disampaikan kepada kasta prajurit dan kasta reproduktif melalui anus atau mulut.

Menurut Tambunan dan Nandika (1989), di dalam hidupnya rayap mempunyai 4 sifat yang khas, yaitu:

1. Trophalaksis, yaitu sifat rayap untuk saling menjilat dan melakukan pertukaran makanan melalui anus dan mulut.

2. Cryptobiotic, yaitu sifat menyembunyikan diri, menjauhkan diri dari cahaya dan gangguan. Sifat ini tidak berlaku pada rayap yang bersayap.

3. Cannibalism, yaitu sifat rayap untuk memakan sesamanya yang telah lemah atau sakit. Sifat ini menonjol dalam keadaan kekurangan makanan.

??

4. Necrophagy, yaitu sifat rayap yang memakan bangkai sesamanya. Rayap tanah merupakan rayap yang masuk ke dalam kayu melalui tanah atau lorong-lorong pelindung yang dibangunnya. Untuk hidupnya diperlukan kelembaban tertentu secara tetap. Oleh karena itu, untuk mendapatkan persediaan air, rayap selalu berhubungan dengan tanah dan membuat sarang di dalam tanah (Nandika et al., 2003).

Jenis-jenis rayap berdasarkan lokasi sarang utama atau tempat tinggalnya, dapat digolongkan dalam tipe-tipe berikut ;Susanta, 2007):

1. Rayap pohon, jenis rayap yang menyerang pohon yang masih hidup, bersarang dalam pohon dan tak berhubungan dengan tanah. Contoh jenis ini adalah jenis Neotermes tectonae (famili Kalotermitidae), hama pohon jati.

2. Rayap kayu lembab, menyerang kayu mati dan lembab, bersarang dalam kayu, tak berhubungan dengan tanah. Contoh jenis ini adalah jenis rayap dari genus Glyptotermes (Glyptotermes. spp., famili Kalotermitidae). 3. Rayap kayu kering, Cryptotermes. spp. (famili Kalotermitidae), hidup

dalam kayu mati yang telah kering. Tanda serangannya adalah terdapat butir-butir kecil berwarna kecoklatan yang sering berjatuhan di lantai atau di sekitar kayu yang diserang. Hama ini umum terdapat di rumah-rumah dan perabot-perabot seperti meja, kursi dsb. Rayap ini juga tidak berhubungan dengan tanah, karena habitatnya kering.

4. Rayap subteran, yang umumnya hidup di dalam tanah yang mengandung banyak bahan kayu yang telah mati atau membusuk, tunggak pohon baik yang telah mati maupun masih hidup. Di Indonesia rayap subteran yang paling banyak merusak adalah jenis-jenis dari famili Rhinotermitidae,

terutama dari genus Coptotermes (Coptotermes. spp.) dan Schedorhinotermes. Perilaku rayap ini mirip rayap tanah, perbedaan utama adalah kemampuan Coptotermes untuk bersarang di dalam kayu yang diserangnya, walaupun tidak ada hubungan dengan tanah, asal sarang tersebut sekali-sekali memperoleh lembab, misalnya tetesan air hujan dari atap bangunan yang bocor.

5. Rayap tanah, bersarang dalam tanah terutama dekat pada bahan organik yang mengandung selulosa seperti kayu, serasah dan humus. Jenis-jenis rayap ini sangat ganas, dapat menyerang obyek-obyek berjarak sampai 200 meter dari sarangnya. Jenis-jenis rayap tanah di indonesia adalah dari famili Termitidae. Contoh-contoh Termitidae yang paling umum menyerang bangunan adalah Macrotermes spp. (terutama M. gilvus), Odontotermes spp, dan Microtermes spp.

BAB III

METODE PENELITIAN A. Waktu Penelitian

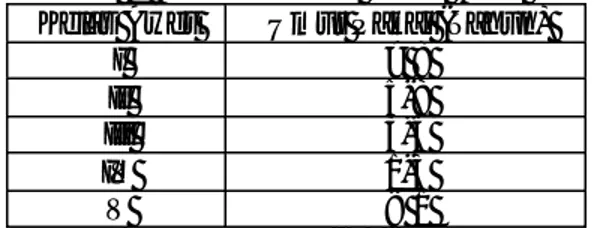

Penelitian dilakukan selama enam bulan mulai dari 11 Desember 2015 sampai 30 Juni 2016. Adapun kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kegiatan Penelitian

No Kegiatan Pelaksanaan

1. Pembuatan contoh uji 11-15 Desember 2015 2. Pengovenan dan pengukuran,

Kerapatan, Kadar air, dan Berat contoh uji sebelum dikubur

16 - 17 Desember 2015 3. Penguburan contoh uji 17 Desember 2015

4. Pengamatan 17 Desember 2015 12 juni 2016 5. Pengangkatan contoh uji 13 Juni 2016

6. Pengovenan dan pengukuran

berat contoh uji setelah dikubur 13 14 Juni 2016 7. Pengolahan data 15 20 Juni 2016 8. Pembuatan laporan 20 30 Juni 2016

B. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Rekayasa Kayu dan Laboratorium Sifat Kayu dan Analisis Produk Program Studi Teknologi Hasil Hutan, dan kawasan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

C. Alat Dan Bahan 1. Alat

Alat yang digunakan meliputi alat pengolahan sample (circular saw, parang, mesin amplas, meteran, penggaris, cangkul, pisau, linggis, tali, karung, pensil, alat tulis menulis, kalkulator), alat uji sample (oven, micro caliper, gegep, desikator, timbangan elektrik).

2. Bahan

Bahan penelitian meliputi 6 jenis kayu yaitu kayu karet, sengon, cempedak , durian, sungkai dan kelapa, yang berasal dari Kampung Muara Asa Kabupaten Kutai Barat dengan diameter antara 30-60 cm.

D. Prosedur Penelitian Adapun langkah-langkah kerja adalah sebagai berikut: 1. Pembuatan Contoh Uji

Prosedur pengujian lapangan (Graveyard Test) dilakukan berdasarkan standar American Society For Testing and Material (ASTM) D 1758-96. Menurut standar tersebut ukuran contoh uji adalah 45,7 cm x 1,9 cm x 1,9 cm.

2. Jumlah Contoh Uji

Contoh uji dibuat mengikuti kebutuhan ulangan dan lokasi penguburannya, sesuai Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Jumlah Contoh Uji

Keterangan Jenis Lokasi Ulangan contoh uji

Jumlah 6 3 3 54 Perincian Durian, kelapa, karet, sengon, cempedak, sungkai. Hutan Perumahan Kawasan terbuka - - 3. Penguburan

Contoh uji dikubur di kawasan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, ditempat kan dalam suatu petak/plot berukuran 1x4 meter, sehingga setiap petak penelitian akan berisi 18 contoh uji. Contoh uji dikubur secara acak dengan jarak kubur antar contoh uji adalah 30 cm dan antar baris sejauh 60 cm, kedalaman contoh uji yang terkubur adalah 2/3 dari panjangnya. Penguburan dilakukan selama 6 bulan.

??

4. Penimbangan

Contoh uji dioven dengan suhu 102±3 0C selama 24 jam kemudian ditimbang untuk mendapatkan berat sebelum dikubur dan berat setelah dikubur, dan untuk kadar air ditimbang berat awal dan berat setelah oven, sedangkan untuk kerapatan ditimbang berat setelah dioven, Selain ditimbang, contoh uji juga diamati kerusakannya.

5. Analisis Data a. Kadar air

Pengujian kadar air dilakukan dengan menimbang masing-masing contoh uji untuk mendapatkan berat awal (BA), kemudian contoh uji dioven dengan suhu 103±20c selama 24 jam, kemudian contoh uji

dimasukan kedalam desikator selama 5 menit, kemudian contoh uji ditimbang lagi untuk mendapatkan berat kering oven (BKO), selanjutnya kadar air dihitung dengan menggunakan rumus SNI 03-6848-2002:

Keterangan:

KA = Kadar air (%) BA = Berat awal (gram)

BKO = Berat kering oven (gram) b. Kerapatan

Kerapatan ditentukan dengan cara menimbang masing-masing contoh uji dalam kondisi berat kering oven (BKO), lalu dilakukan pengukuran dimensi meliputi panjang x lebar x tinggi untuk mengetahui volume contoh uji, dengan ukuran contoh uji 2 x 2 x 2 cm berbentuk

kubus, selanjutnya kerapatan dihitung dengan menggunakan rumus SNI 03-6848-2002:

Keterangan:

BKO = Berat kering oven (gram) V = Volume (cm3)

c. Kehilangan berat

Kehilang an berat contoh uji setelah enam bulan penguburan dihitung dengan menggunakan rumus SNI 01. 7207-2006:

Keterangan:

B1 = Berat contoh uji kering tanur sebelum dikubur (gram) B2 = Berat contoh uji kering tanur setelah dikubur (gram)

Selanjutnya tingkat ketahanan contoh uji berdasarkan indikator kehilangan berat dihitung dari nilai rata-rata keseluruhan contoh uji dengan menggunakan klasifikasi yang dibuat oleh Badan Standardisasi Nasional Indonesia. Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Klasifikasi Ketahanan Kayu Terhadap Serangan Rayap

Kelas Ketahanan Kehilangan Berat (%) I Sangat Tahan < 3,52 II Tahan 3,52 - 7,50 III Sedang 7,50 - 10,96 IV Buruk 10,96 - 18,94 V Sangat Buruk 18,94 - 31,89 Sumber : SNI 01. 7207-2006

??

d. Tingkat preferensi rayap pada jenis kayu yang diamati

Perbedaan tingkat ke-lebihsuka-an (preferensi) rayap pada jenis kayu yang diamati digambarkan pada nilai persentase kehilangan berat kayu yang ditimbulkan oleh serangan rayap. Semakin besar persentase kehilangan berat berarti jenis kayu yang diamati semakin disukai oleh rayap. Kawasan pengamatan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kawasan hutan, kawasan perumahan dan kawasan terbuka.

e. Hubungan Kerapatan dengan preferensi rayap

Penelitian ini mencoba menggambarkan hubungan antara kerapatan jenis kayu yang diuji dengan persentase kehilangan beratnya, yang digambarkan dalam suatu persamaan regresi linear.

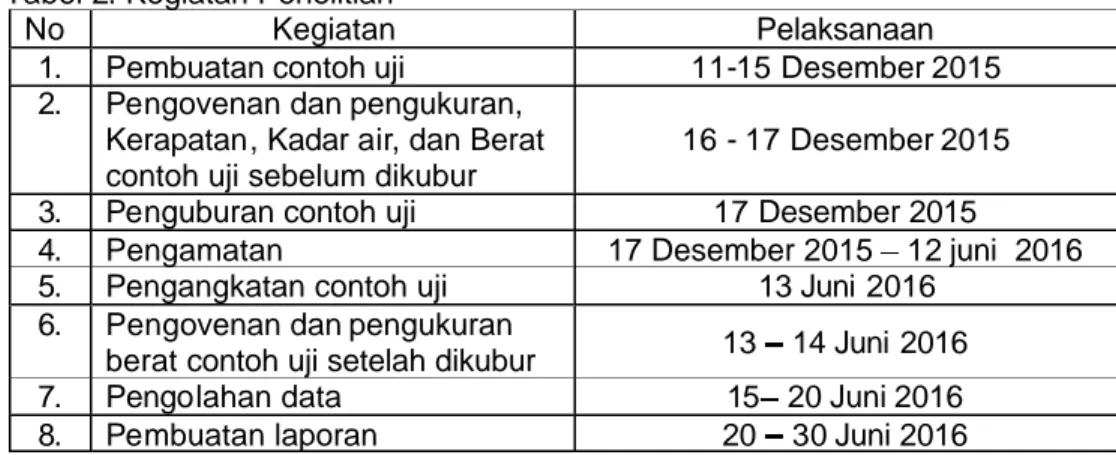

Hasil kadar air untuk enam jenis kayu yang diteliti memiliki nilai rata-rata seperti pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Nilai Rata-rata Hasil Perhitungan Kadar Air Kayu

2. Kerapatan

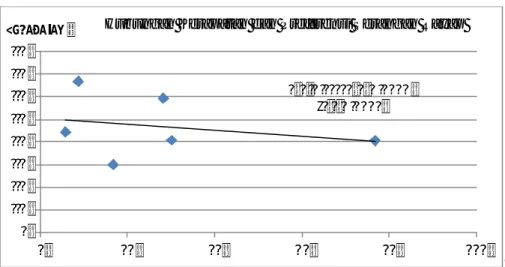

Hasil kerapatan untuk enam jenis kayu yang diteliti memiliki nilai rata-rata seperti pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2. Nilai Rata-rata Hasil Perhitungan Kerapatan Kayu ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??

<A?Gl ^GYOŽY GwÐGEAU ??sAY ^?YOUAs <GuAÐA

Kadar air (%)

????? ????? ????? ????? ????? ????? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???<A?Gl ^GYOŽY GwÐGEAU ??sAY ^?YOUAs <GuAÐA

??

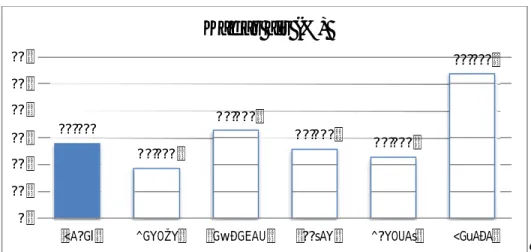

3. Kehilangan berat

Hasil kehilangan berat untuk enam jenis kayu yang diteliti memiliki nilai rata-rata seperti pada Gambar 3 berikut:

Gambar 3. Nilai Rata-rata Hasil Perhitungan Kehilangan Berat Kayu

B. Pembahasan 1. Kadar Air

Berdasarkan hasil pengamatan pada Gambar 1 diperoleh rata-rata kadar air kayu yang paling tinggi adalah kayu kelapa 53,584%, dan untuk kadar air kayu yang paling rendah adalah kayu sengon 18,762%. Sementara rata-rata kadar air yang lainnya berada pada kisaran tersebut, yaitu kayu cempedak 32,662%, kayu karet 27,685%, kayu durian 25,895%, dan kayu sungkai 22,583%.

Perbedaan kadar air untuk keenam jenis kayu yang diteliti sesuai dengan pendapat Panshin & Zeeuw (1980) yang menyatakan bahwa jumlah air yang dikandung dalam kayu bervariasi tergantung dari jenis kayu itu sendiri. ?????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

<A?Gl ^GYOŽY GwÐGEAU ??sAY ^?YOUAs <GuAÐA

Perbedaan kadar air tersebut menurut Skaar (1972) disebabkan kayu bersifat higroskofis, yaitu mampu menyerap dan melepaskan air ke lingkungan dan menyeimbangkan dengan uap air di udara.

Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan pendapat Siau (1971) yang menyatakan bahwa air di dalam kayu terdiri dari dua bentuk yaitu air terikat dan air bebas. Air terikat adalah air yang terdapat pada dinding sel. Sedangkan air bebas terdapat pada rongga sel . Jumlah air yang terkandung dalam kayu tergantung dari porositas dan volume kayu itu sendiri.

Banyak faktor yang mempengaruhi kadar air tersebut seperti tempat tumbuh, iklim, lokasi, geografis dan spesies itu sendiri. Faktor -faktor yang berhubungan dengan kelembaban, tersedianya cahaya matahari dan zat-zat makanan, angin dan suhu dapat mempengaruhi kerapatan kayu itu sendiri. Hal ini sebagian besar ditentukan oleh tinggi tempat, aspek kemiringan, garis lintang, dan tipe tanah. Semua faktor ini dapat mempengaruhi ukuran dan ketebalan dinding sel sehingga mempengaruhi kapasitas sel dalam menampung molekul air.

2. Kerapatan

Berdasarkan hasil pengamatan pada Gambar 2 diperoleh rata-rata kerapatan kayu yang paling tinggi adalah kayu cempedak 0,669 gr/cm3, dan rata-rata kerapatan kayu yang paling rendah adalah kayu sengon 0,300 gr/cm3. Sementara rata-rata kerapatan jenis kayu lainnya berada pada kisaran tersebut, yaitu kayu karet 0,594 gr/cm3, kayu sungkai 0,444 gr/cm3, kayu durian 0,407 gr/cm3, dan kayu kelapa 0,406 gr/cm3.

Berdasarkan hasil klasifikasi menurut (Forest Products Laboratory, 1999) kerapatan keenam jenis kayu yang diteliti kayu cempedak dan karet memiliki kerapatan tinggi yaitu dengan nilai > 0,56 gr/cm3, sedangkan kayu

??

sungkai, durian dan kelapa memiliki kerapatan sedang yaitu dengan nilai antara 0,35-0,56 gr/cm3, sementara untuk kayu sengon memiliki kerapatan rendah yaitu dengan nilai < 0,35 gr/cm3.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerapatan kayu yaitu umur pohon, tempat tumbuh, posisi kayu dalam batang dan kecepatan tumbuh. Kerapatan kayu merupakan salah satu sifat fisika kayu yang penting sehubungan dengan penggunaannya (Pandit dan Hikmat, 2002).

3. Kehilangan Berat

Berdasarkan data sesuai pada Gambar 3 masing-masing contoh uji memiliki nilai rata-rata persentase kehilangan berat berturut-turut kayu karet sebesar 33,518%, kayu sengon 12,198%, kayu cempedak 7,180%, kayu durian 30,546%, kayu sungkai 7,838%, dan kayu kelapa 65,539%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketahanan kayu terhadap serangan rayap menurut SNI 01. 7207-2006, kayu cempedak mempunyai kelas ketahanan II (kategori tahan) dengan presentasi berkisar antara 3,52 - 7,50%. Untuk kayu sungkai mempunyai kelas ketahanan III (kategori sedang) dengan presentasi berkisar antara 7,50 - 10,96%, sedangkan untuk kayu sengon mempunyai kelas ketahanan IV (kategori buruk ) dengan presentasi berkisar antara 10,96 - 18,94%. Sementara untuk kayu karet, durian, dan kelapa mempunyai kelas ketahanan V (kategori sangat buruk) dengan presentasi berkisar antara 18,94 - 31,89%.

Nandika et al. (1996) menyatakan bahwa ketahanan alami kayu ditentukan oleh jenis dan banyaknya zat ekstraktif yang bersifat racun terhadap organisme perusak kayu yang jumlahnya bervariasi menurut jenis kayu, umur pohon, dan posisi dalam batang. Hal inilah yang menyebabkan ketahanan alami setiap jenis kayu berbeda-beda bahkan pada jenis kayu

yang sama dan pada batang kayu yang sama. Lebih lanjut Wistara et al. (2002) menyatakan bahwa umumnya semakin tinggi kandungan ekstraktif dalam kayu, maka ketahanan alami kayu cenderung meningkat dan umur kayu memiliki hubungan yang positif dengan ketahanan kayu.

Kayu karet adalah jenis kayu yang mudah sekali terkena jamur bila kadar air diatas 20%, karena rayap paling suka pada kayu dengan kondisi lembab dan berjamur, karena lebih mampu mencerna makanan yang diserap oleh rayap tersebut. Dengan demikian diduga jamur karet bisa membantu rayap untuk lebih mudah untuk menyerang kayu karet tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4 dimana rayap menyerang kayu karet dengan menyisakan sisa tanah sebagai penutup serangan rayap.

Gambar 4. Serangan Rayap Terhadap Kayu Karet

Sedangkan untuk kayu kelapa memiliki tingkat kehilangan berat yang paling tinggi. Sebagaimana tergambar pada Gambar 5, tampak pada sampel kayu kelapa yang habis dimakan rayap, dan disekitar sampel kayu kelapa terdapat lorong jalan rayap (tunnel), sebagai bukti serangan rayap.

??

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Palomar, dalam Fauzan et al., (2009) yang menyatakan bahwa kayu kelapa memiliki ketahanan yang rendah, mudah diserang organisme perusak kayu seperti jamur dan serangga.

Gambar 5. Serangan Rayap Terhadap Kayu Kelapa

4. Preferensi Rayap pada Jenis Kayu yang Diamati.

Gambar 3 menguraikan rata-rata persentase kehilangan berat pada 6 jenis kayu yang diteliti akibat serangan rayap, yang juga menggambarkan tingkat kesukaan rayap pada jenis kayu yang diamati. Dari Gambar 3 tersebut diketahui bahwa secara rata-rata kayu kelapa paling disukai rayap, yang secara menurun diikuti oleh jenis kayu karet, durian, sengon, cempedak dan sungkai.

Selanjutnya, tingkat kesukaan rayap tersebut berbeda ketika berada pada tempat yang tidak sama. Sebagaimana Gambar 6 berikut menunjukkan bahwa kayu kelapa tidak disukai rayap bila berada di kawasan c (perumahan), sementara karet dan durian hampir sama nilainya pada tiga kawasan yang berbeda.

Gambar 6. Tingkat Kesukaan Rayap terhadap 6 Jenis Kayu pada 3 Kawasan Berbeda

Jenis sengon dan cempedak juga disukai rayap yang berada di kawasan a (terbuka) dan c (perumahan), berbeda dengan sengon dan cempedak yang dikubur di kawasan b (hutan). Perbedaan tersebut diduga karena jumlah bahan makanan yang berada di kawasan tersebut masih tersedia cukup banyak sehingga contoh uji yang dikubur belum menjadi sasaran utama bagi rayap, atau kawasan yang tersebut mudah terganggu sehingga rayap tidak menyukainya.

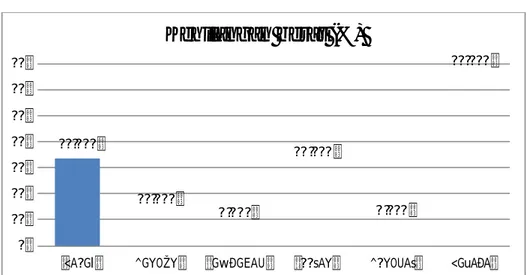

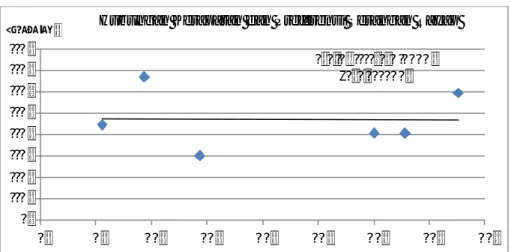

5. Hubungan Kerapatan dan Preferensi Serangan Rayap

Dari hasil nilai rata-rata kerapatan dan persentase kehilangan berat pada enam jenis kayu yang diteliti akibat serangan rayap pada kawasan yang berbeda menunjukkan hubungan kerapatan dengan preferensi serangan rayap sebagai berikut:

???? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ?????

<A?Gl ^GYOŽY GwÐGEAU ??sAY ^?YOUAs <GuAÐA

??

a. Kawasan a (terbuka)

Gambar 7. Hubungan Kerapatan dan Preferensi Serangan Rayap di Kawasan Terbuka

Gambar 7 menunjukkan hubungan kerapatan dengan preferensi serangan rayap yang ditunjukkan dalam persamaan y = -0,0013x + 0,5073, dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,07%. Kerapatan kayu memberikan kontribusi preferensi serangan rayap sebesar 0,07% sedangkan sisanya 99,93% merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain. b. Kawasan b (hutan)

Gambar 8. Hubungan Kerapatan dan Preferensi Serangan Rayap di Kawasan Hutan ? ????????? ? ? ????? Z? ? ? ????? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ?? ?? ?? ?? ???

<G?AÐAlAY Hubungan Kerapatan dan Preferensi Serangan Rayap

? ????????? ? ? ????? Z? ? ? ????? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

Gambar 8 menunjukkan hubungan kerapatan dengan preferensi serangan rayap yang ditunjukkan dalam persamaan y = -0,0008x + 0,4914, dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,03%. Kerapatan kayu memberikan kontribusi preferensi serangan rayap sebesar 0,03% sedangkan sisanya 99,97% merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain. c. Kawasan c (perumahan)

Gambar 9. Hubungan Kerapatan dan Preferensi Serangan Rayap di Kawasan Perumahan

Gambar 9 menunjukkan hubungan kerapatan dengan preferensi serangan rayap yang ditunjukkan dalam persamaan y = -0,00005x + 0,4712, dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,01%. Kerapatan kayu memberikan kontribusi preferensi serangan rayap sebesar 0,01% sedangkan sisanya 99,99% merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain.

Berdasarkan hasil pada Gambar 7, 8 dan 9 dari masing-masing kawasan memiliki nilai yang tidak jauh berbeda, dimana kerapatan tidak memiliki hubungan yang kuat terhadap serangan rayap karena dari setiap kawasan memiliki nilai dibawah 0,07%. Hal ini menunjukkan bahwa

? ??? ???? ? ?????? Z? ??????? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

??

kerapatan masing-masing contoh uji tidak mempengaruhi preferensi serangan rayap pada masing-masing kayu tersebut.

kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata kadar air pada kayu karet 27,685%, sengon 18,762%, cempedak 32,662%, durian 25,896%, sungkai 22,583, kelapa 53,584%. Dari hasil kadar air tersebut yang paling tinggi adalah kayu kelapa dengan nilai 53,584% dan yang paling rendah adalah kayu sengon dengan nilai 18,762%. 2. Nilai rata-rata kerapatan pada kayu karet 0,594 gr/cm3, sengon 0,300 gr/cm3, cempedak 0,669 gr/cm3, durian 0,407 gr/cm3, sungkai 0,444 gr/cm3, kelapa 0,406 gr/cm3, dari hasil kerapatan tersebut yang paling tinggi adalah kayu cempedak dengan nilai 0,669 gr/cm3 dan yang paling rendah adalah kayu sengon dengan nilai 0,300 gr/cm3.

3. Berdasarkan hasil dari data kehilangan berat pada contoh uji masing-masing kayu mempunyai perbedaan terhadap kelas ketahanan kayu, yakni kayu cempedak mempunyai kelas ketahanan II (tahan) terhadap serangan rayap, dan kayu sungkai mempunyai kelas ketahanan III (sedang) terhadap serangan rayap, sedangkan untuk kayu sengon mempunyai kelas ketahanan IV (buruk) terhadap serangan rayap, sementara untuk kayu karet, durian dan kelapa mempunyai kelas ketahanan yang sama yaitu kelas V (sangat buruk) terhadap serangan rayap.

4. Berdasarkan hasil dari data hubungan kerapatan dengan preferensi serangan rayap dari tiga kawasan yang berbeda memiliki nilai yang tidak jauh berbeda, dimana kerapatan tidak memiliki hubungan yang kuat terhadap serangan rayap karena dari setiap kawasan memiliki nilai dibawah

??

0,07%, hal ini menunjukkan bahwa kerapatan masing-masing contoh uji tidak mempengaruhi preferensi serangan rayap pada masing-masing kayu tersebut.

B. Saran

1. Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan penguburan contoh uji selama 1 sampai 2 tahun untuk mengetahui ketahanan kayu terhadap serangan rayap pada waktu yang lama.

2. Perlu pengamatan lebih lanjut terhadap identifikasi jenis rayap yang menyerang kayu di kawasan Politani Samarinda

, 2007. Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya.

. 2002. American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard Test Method of Evaluating Wood Preservatives by Field Test with Stakes. American Society for Testing and Materials. United States: ASTM D 1758-96.

. 2002. Standar Nasional Indonesia (SNI) No 03-6848 tahun 2002. Metode penguji berat jenis batang kayu dan kayu struktur bangunan. . 2006. Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-7207 tahun 2006. Uji

Ketahanan Kayu dan Produk Kayu Terhadap Organisme Perusak Kayu. Borror DJ, Thriphelehorn CA dan Johnson NF. 1992. Pengenalan Serangga

Edisi 6 (terjemahan). UGM Press. Yogyakarta.

Coulson, R. N. dan A. E. Lund. 1987. Degradasi Kayu oleh Serangga, Kemunduran (Deteroisasi) Kayu dan Pencegahannya dengan Perlakuan-Perlakuan Pengawetan, Darrel D. Nicholas (editor), Airlangga University Press. Surabaya.

Ditjenbun. 2008. Sambutan Direktur Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) pada Lokakarya Nasional Agribisnis Karet, Yogyakarta.

Dumanauw, J. F. 1990. Mengenal Kayu. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Dwianto, W., 2008, Tinjauan Hasil Penelitian Faktor-faktor Alam yang Mempengaruhi Sifat Fisik dan Mekanik Kayu Indonesia, J. Tropical Wood Science and Technology , No.2, Vol. 6.

Fauzan, et al ., 2009. Studi Pengaruh Kondisi Kadar Air Kayu Kelapa terhadap Sifat Mekanis. Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas.

Forest Products Laboratory. 1999. Wood Handbook: Wood as An Engineering Material. Forest Product Laboratory General Technical Report FPL-GTR-113. USDA Forest Science, USA.

Hunt GM dan Garan GA. 1986. Keawetan kayu; Diterjemahkan oleh Mohamad Jusuf; Disunting oleh Soenardi prawirohatmojo. Akademika pressindo. Jakarta.

Martawijaya A, KartasujanaI, Kadir K dan Prawira SA. 1981. Atlas Kayu Indonesia; Jilid I. Departemen Kehutanan. 332. Jakarta.

??

Nandika D, Rismayadi Y dan Diba F. 2003. Rayap: Biologi dan Pengendaliannya. Muhamadiyah University Press. Surakarta.

Nandika D, Soenaryo dan Saragih A. 1996. Kayu dan Pengawetan Kayu. Jakarta: Dinas Kehutanan DKI Jakarta.

Nazaruddin et al., 1992. Budidaya dan Pengolahan Karet. Strategi Tahun 2000. Penebar Swadaya, Jakarta.

Pandit, I. K. N. dan H. Ramdan. 2002. Anatomi Kayu: Pengantar Sifat Kayu sebagai Bahan Bangunan. Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

Panshin, A. J. dan C. de Zeeuw. 1970. Texbook of Wood Technology. 4th ed. McGraw-Hill. New York.

Rukmana, R. 1996. Durian Budidaya Pasca Panen. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Santoso, H. B. 1992. Budidaya Sengon. Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 50 hal. Skaar, C. 1972. Water in Wood. Syracuse University Press. Syracuse New York. Sumeru, 2006. Tinjauan Pustaka Biji Cempedak.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40380/4/Chapter%20II. pdf (28 Juli 2016).

Susanta, 2007. Cara Mencegah dan Membasmi Rayap. Griya Kreasi. Jakarta Supriana N. 1994. Perilaku Rayap. Badan Pengembangan dan Penelitian

Departemen Kehutanan. Bogor.

Tambunan B, Nandika D. 1989. Detiriorasi Kayu oleh Faktor Biologis. Pusat Antar Universitas Bioteknologi. IPB. Bogor.

Tsoumis, G, 1991, Science and technology of wood. Structure, properties, 9utilization. Van Nostrand Reinhold. New York.

Tobing T. L. 1977. Pengawetan Kayu. Bogor : Lembaga Kerjasama Fakultas Kehutanan . Institut Pertanian Bogor.

Weiss HF. 1961. Preservation of Structural Timber. American: The Mc Graw-Hill Book Company, Inc.

Wistara INJ, Rachmansyah R dan Denes F Young RA. 2002. Ketahanan 10 Jenis Kayu Tropis. Jurnal Teknologi Hasil Hutan Volume XV. Badan Litbang Kehutanan. Bogor.

Kayu Ulangan BA (gr) BKO (gr) P (cm) L (cm) T (cm) KO KO KO Volume (cm3) Kadar Air (%) Kerapatan (gr/cm3) A. Karet A1 6,4657 5,3467 19,39 21,51 21,19 8837,901 20,928 0,604 A2 7,2363 5,9263 21,71 21,11 21,14 9688,421 22,104 0,611 A3 7,7571 5,5987 21,01 20,34 20,51 8764,813 38,551 0,638 A4 7,6798 6,1375 22,15 22,15 20,85 10229,479 25,129 0,599 A5 6,4741 4,9153 21,69 21,54 20,34 9502,900 31,713 0,517 Jumlah 138,427 2,972 Rata-rata 27,685 0,594 B. Sengon B1 3,4358 2,9087 21,87 22,08 20,16 9735,054 18,121 0,298 B2 3,4095 2,8771 21,62 21,62 21,51 10054,298 18,504 0,286 B3 3,8456 3,2633 21,81 21,91 21,19 10125,791 17,843 0,322 B4 3,5236 2,9237 21,86 20,22 20,19 8924,165 20,518 0,327 B5 3,2516 2,7365 21,41 21,41 22,24 10194,551 18,823 0,268 Jumlah 93,811 1,503 Rata-rata 18,762 0,300 C. Cempedak C1 8,5748 6,0793 20,75 19,76 19,74 8093,794 41,049 0,751 C2 7,3543 6,2328 20,69 21,61 21,81 9751,488 17,993 0,639 C3 7,7835 5,8341 20,41 20,05 20,68 8462,679 33,413 0,689 C4 8,3847 6,0866 20,11 20,76 20,76 8666,959 37,756 0,702 C5 6,8349 5,1351 21,26 20,68 20,74 9118,482 33,101 0,563 Jumlah 163,314 3,345 Rata-rata 32,662 0,669 D. Durian D1 5,1371 3,9685 21,56 21,71 20,59 9637,511 29,446 0,411 D2 4,5493 3,7763 21,23 21,23 20,09 9054,822 20,469 0,417 D3 4,3921 3,5954 21,12 21,11 20,99 9358,248 22,158 0,384 D4 5,0793 4,1181 21,59 21,73 21,59 10128,963 23,340 0,406 D5 5,0106 3,7374 20,69 20,78 20,86 8968,510 34,066 0,416 Jumlah 129,482 2,036 Rata-rata 25,896 0,407 E. Sungkai E1 5,5981 4,5749 19,98 21,45 21,44 9188,562 22,365 0,497 E2 4,6396 3,9291 21,61 20,88 20,88 9421,406 18,083 0,417 E3 4,6983 3,8249 21,41 20,63 20,62 9107,612 22,834 0,419 E4 5,7261 4,4089 21,83 21,97 21,05 10095,687 29,875 0,436 E5 4,7871 3,9973 20,83 20,67 20,63 8882,372 19,758 0,450

36 Jumlah 112,917 2,221 Rata-rata 22,583 0,444 F. Kelapa F1 8,8198 5,2898 21,66 21,64 21,72 10180,650 66,732 0,323 F2 5,9619 3,7532 20,96 21,88 21,09 9671,975 58,848 0,388 F3 8,8793 5,9243 22,03 22,19 22,15 10827,932 49,879 0,362 F4 8,4588 5,8746 21,81 22,04 22,11 10628,108 43,989 0,364 F5 9,4028 6,3331 22,06 21,94 22,09 10691,480 48,470 0,592 Jumlah 267,920 2,030 Rata-rata 53,584 0,406 lanjutan

Tabel 6. Kehilangan Berat

No Kayu Ulangan BKT sebelum dikubur (B1) BKT setelah dikubur (B2) Kehilangan Berat (%) 1 Karet A1 133,8 86,9 35,052 A2 128,4 95,1 25,934 A3 162,8 124,4 23,587 A4 140,3 85,7 38,916 A5 166,1 103,6 37,627 A6 147,1 106,2 27,804 A7 155,2 104,6 32,603 A8 157,6 107,6 31,725 A9 163,8 84,5 48,412 Jumlah 301,664 Rata-rata 33,518 2 Sengon B1 90,1 83,1 7,769 B2 67,7 44,1 34,859 B3 67,6 62,7 7,248 B4 100,9 95,5 5,351 B5 73,3 65,3 10,914 B6 81,3 77,3 4,920 B7 68,4 - - B8 73,9 - - B9 76,1 65,2 14,323 Jumlah 85,368 Rata-rata 12,198 3 Cempedak C1 173,1 146,7 15,251 C2 183,3 171,1 6,655 C3 195,2 187,1 4,149 C4 173,5 169,8 2,132 C5 220,6 215,6 2,266 C6 190,3 178,6 6,148 C7 200,5 182,2 9,127 C8 177,5 157,9 11,042 C9 197,4 181,9 7,852 Jumlah 64,625 Rata-rata 7,180 4 Durian D1 104,6 79,9 23,613 D2 111,1 74,1 33,303 D3 108,2 72,1 33,364 D4 89,1 63,1 29,180 D5 107,8 74,7 30,705

38 Lanjutan: D6 109,6 80,8 26,277 D7 105,1 71,5 31,969 D8 107,3 70,1 34,669 D9 106,8 72,8 31,835 Jumlah 274,918 Rata-rata 30,546 ? Sungkai E1 121,6 109,7 9,786 E2 116,5 113,5 2,575 E3 125,1 119,1 4,796 E4 117,8 103,5 12,139 E5 115,7 103,9 10,198 E6 124,4 122,5 1,527 E7 132,7 120,7 9,042 E8 109,7 101,3 7,657 E9 89,7 78,2 12,820 Jumlah 70,543 Rata-rata 7,838 ? Kelapa F1 148,9 16,7 88,784 F2 149,9 44,6 70,246 F3 186,2 53,3 71,374 F4 147,5 44,2 70,033 F5 160,3 43,1 73,112 F6 153,1 34,1 77,726 F7 153,3 80,7 47,358 F8 147,1 75,8 48,470 F9 159,3 91,2 42,749 Jumlah 589,857 Rata-rata 65,539

Gambar 10. Pemotongan Sampel Penelitian

??

Gambar 12. Sampel Penelitian dengan Ukuran 45,7 x 1,9 x 1,9 cm

Gambar 14. Menimbang Sampel Sebelum Dikubur

??

Gambar 16. Proses Pengamatan Area Plot

Gambar 18. Pengovenan Sampel Setelah Dikubur