KEPULAUAN SERIBU

NORIHIKO ZIKRIE

SKRIPSI

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

REKRUITMEN KARANG PADA SUBSTRAT BATU DI

GOSONG PRAMUKA, KECAMATAN ADMINISTRATIF

KEPULAUAN SERIBU

adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir Skripsi ini.

Bogor, Maret 2012

NORIHIKO ZIKRIE C54070045

RINGKASAN

NORIHIKO ZIKRIE. Rekrutmen Karang pada Substrat Batu di Gosong Pramuka, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Dibimbing oleh DEDI SOEDHARMA dan BEGINER SUBHAN.

Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat dinamis, namun sangat sensitif dan rentan sekali terhadap perubahan kondisi lingkungan. Secara umum, kondisi terumbu karang di dunia, termasuk di kepulauan Seribu berada dalam kondisi rusak. Pemulihan terumbu karang di alam ditandai dengan kemunculan koloni-koloni karang muda dengan ukuran koloni relatif kecil dimana proses penempelan hingga tumbuhnya larva karang disebut sebagai rekrutmen karang. Karang rekrut yang menempel pada substrat batu diamati untuk mengetahui ukuran, genus, dan bentuk pertumbuhannya. Substrat batu yang berada di perairan Gosong Pramuka termasuk dalam karakteristik substrat yang baik untuk

rekruitmen karang scleractinia karena substrat terbentuk dari kalsium karbonat, dan mempunyai permukaan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari variasi ukuran, bentuk pertumbuhan dan kekayaan generik serta kepadatan karang rekrut yang ada di substrat batu struktur pemecah ombak di Gosong Pramuka.

Karang yang ditemukan pada substrat batu difoto dengan kamera underwater untuk pengukuran dan identifikasi. Karang rekrut yang ditemukan dari seluruh stasiun berjumlah 270 koloni dimana jumlah koloni karang terbanyak yaitu pada STP I dengan jumlah 210 koloni. Genus yang paling dominan baik di STP maupun STL adalah Acropora. Ditemukan 5 genera pada STP yaitu Acropora, Porites, Montipora, Pavona, Goniastrea dan 4 genera pada STL yaitu Acropora, Porites, Montipora, Favia.

Bentuk pertumbuhan yang dominan untuk karang Acropora di STP adalah Acropora branching, sedangkan di STL yang dominan adalah Acropora tabulate. Bentuk pertumbuhan untuk karang non Acropora yang dominan di STL adalah encrusting dan massive, sedangkan dan di stasiun terpapar bentuk yang dominan adalah encrusting saja. Kisaran luasan karang terbanyak di STP adalah pada kisaran 0 – 25 cm2, sedangkan di STL adalah 25 – 50 cm2. Stasiun terpapar didominasi oleh karang dengan kisaran diameter 6 – 9 cm, dan pada STL didominasi oleh kisaran 6 – 9 cmdan 12 – 15 cm.

Kepadatan yang didapat untuk STP I adalah 1,3697 koloni/m2, pada STP II didapatkan 0,0513 koloni/m2, di STL I kepadatannya adalah 0,2266 koloni/m2 dan di STL II adalah 0,0251 koloni/m2. Seluruh nilai kepadatan yang didapat termasuk dalam kategori rendah. Selain itu, terdapat juga biota lain yang menempel pada substrat diantaranya adalah bulu babi, Padina sp., Caulerpa sp., tunikata, spons, Cypraea sp., dan anemon pasir.

© Hak cipta milik IPB, tahun 2012

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpamencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

2. Dilarang mengumumkan dan memeprbanyak sebagian / seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB

KEPULAUAN SERIBU

Oleh

NORIHIKO ZIKRIE C54070045

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kelautan pada Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

SKRIPSI

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Judul Skripsi : REKRUITMEN KARANG PADA SUBSTRAT BATU DI GOSONG PRAMUKA, KABUPATEN ADMINISTRATIF KEPULAUAN SERIBU

Nama Mahasiswa : Norihiko Zikrie Nomor Pokok : C54070045

Departemen : Ilmu dan Teknologi Kelautan

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan

Prof. Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M.Sc. NIP. 19580909 198303 1 003

Tanggal Ujian: Utama

Prof.Dr.Ir. Dedi Soedharma, DEA NIP. 19460218 197301 1 001

Anggota

Beginer Subhan, S.Pi. M.Si NIP. 19800118 200501 1 003

besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Dedi Soedharma, DEA sebagai ketua komisi pembimbing dan pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, bantuan dana penelitian serta kesabaran dalam membimbing sehingga penulis dapat

menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan baik.

2. Bapak Beginer Subhan, S.Pi. M.Si sebagai anggota komisi pembimbing yang telah bersabar dalam memberikan arahan serta masukan dan informasi kepada penulis hingga penyelesaian penelitian dan skripsi.

3. Ibu Adriani Sunuddin, S.Pi sebagai dosen penguji ujian skripsi

4. Dr. Ir. Henry M. Manik, M.T sebagai ketua komisi pendidikan Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. 5. Staf dosen dan Tata Usaha Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. 6. Dondi Arafat, S.Pi. M.Si atas arahan dan bimbingan pada saat penelitian 7. Kornel Aditya Warman, S.Ik sebagai rekan kerja ketika pelaksanaan penelitian 8. Retno Wulandari, Amandangi W.H., Agus M., teman-teman ITK 44 serta

sahabat-sahabat atas dukungan dan kerja sama selama masa perkuliahan hingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan skipsi.

9. Rosalia Kundarudinny S, S.Pd dan keluarga atas doa dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi

10. Keluarga tercinta, Mustika Maya Kencana sebagai Ibu yang selalu memberi dukungan yang penuh, adik serta saudara-saudara yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi sampai saat ini.

Halaman

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

1. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan ... 2

2. TINJAUAN PUSTAKA ... 3

2.1. Kondisi Umum Wilayah Penelitian ... 3

2.2. Terumbu Karang ... 3

2.2.1. Ekosistem teumbu Karang ... 3

2.2.2. Biologi Karang ... 4

2.2.3. Faktor Pembatas ... 5

2.2.4. Bentuk Pertumbuhan karang ... 6

2.3. Reproduksi dan Rekrutmen ... 6

3. METODE PENELITIAN ... 10

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian ... 10

3.2. Alat dan Bahan Penelitian ... 11

3.3. Prosedur Penelitian ... 12

3.3.1. Pengamatan Karang Rekrut dan Biota Penempel Lainnya . 14

3.3.2. Pengukuran Parameter Lingkungan ... 15

3.3.3. Pengolahan Data ... 17

3.4. Analisis Data ... 18

3.4.1. Kepadatan Karang Rekrut ... 18

3.4.2. Analisis Statistik ... 19

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 20

4.1. Kondisi Wilayah Penelitian ... 20

4.1.1. Kondisi Fisik Perairan Wilayah Penelitian ... 20

4.1.2. Kondisi Kimia Perairan Wilayah Penelitian ... 21

4.2. Karang Rekrut ... 22

4.2.1. Rekrutmen Berdasarkan Genus ... 23

4.2.2. Rekrutmen Berdasarkan pertumbuhan ... 25

4.2.2.1. Acropora ... 25

4.2.2.2. Non Acropora ... 27

4.2.3. Rekrutmen Berdasarkan Luas dan Diameter ... 28

4.3. Kesehatan Karang ... 30

4.4. Kepadatan Karang ... 31

4.5. Analisis Statistik ... 32

4.5.2. Korelasi ... 33

4.6. Biota Penempel Lainnya ... 34

5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 36

5.1. Kesimpulan ... 36

5.2. Saran ... 37

DAFTAR PUSTAKA ... 38

LAMPIRAN ... 40

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ... 12

2. Parameter fisika kimia perairan beserta alat yang digunakan ... 16

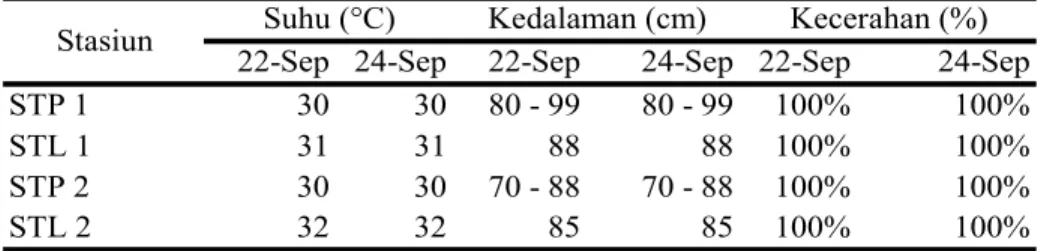

3. Kondisi fisik perairan Gosong Pramuka 22 dan 24 September 2011 . 21

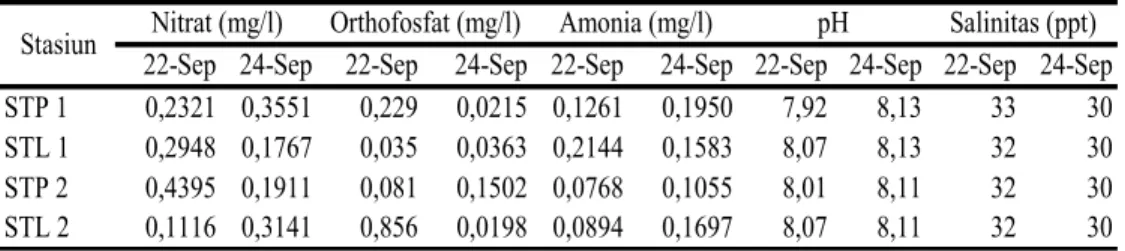

4. Kondisi kimia perairan Gosong Pramuka 22 dan 24 September 2011 22

5. Tabel luasan karang rekrut di seluruh stasiun ... 29

6. Tabel diameter karang rekrut di seluruh stasiun ... 29

7. Tabel kepadatan karang di seluruh stasiun ... 32

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Peta lokasi wilayah penelitian Gosong Pramuka, Kepulauan

Seribu ... 10

2. Substrat batu (breakwater) di Gosong Pramuka ... 11

3. Diagram alir tahapan penelitian ... 13

4. Pengukuran koloni karang dengan teknik foto ... 15

5. Contoh tampilan penentuan skala pada Software Image J ... 17

6. Contoh tampilan hasil pengukuran luas dan diameter Software Image J ... 18

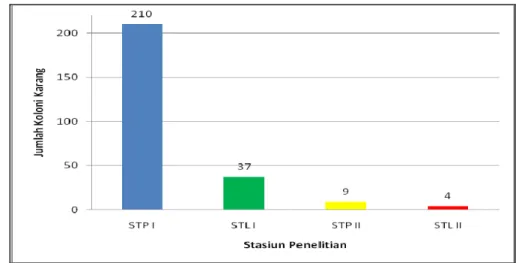

7. Histogram Populasi Koloni Karang Rekrut ... 23

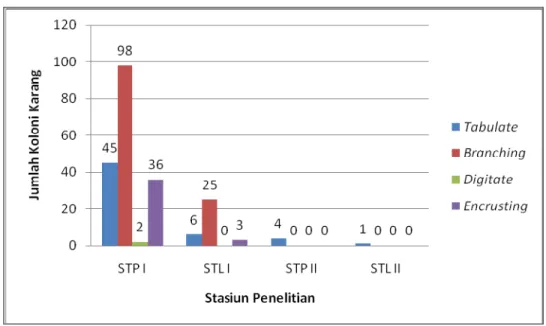

8. Histogram Sebaran Genus Karang Rekrut ... 23

9. Histogram Sebaran Bentuk Pertumbuhan Karang Acropora di seluruh stasiun ... 26

10. Histogram sebaran bentuk pertumbuhan karang Non Acropora di seluruh stasiun ... 27

11. Histogram luasan karang rekrut ... 30

12. Analisis korespondensi antara stasiun, diameter karang, dan genus karang ... 33

13. Biota penempel lainnya : A. Caulerpa sp.; B.Cyprea sp.; C. Heteractis malu.; D. Tunicate.; E. Bulu babi.; F. Padina sp.; G. Spons Hitam ... 35

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Lembar kerja penelitian ... 40 2. Grafik pasang surut tahun 2007-2011 ... 54 3. Gambar karang dan bentuk pertumbuhan ... 56

1.1. Latar Belakang

Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat dinamis, namun sangat sensitif dan rentan sekali terhadap perubahan kondisi lingkungan. Kondisi dinamis terumbu karang ditandai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam

komunitas serta adanya interaksi yang kuat antara biota karang dan biota penghuni terumbu lainnya serta kondisi abiotis lingkungan. Terumbu karang memiliki fungsi ekologis, sosisal ekonomis, dan budaya yang sangat penting bagi

masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil seperti di kepulauan Seribu yang mata pencahariannya bergantung pada perikanan laut dangkal. Secara umum, kondisi terumbu karang di dunia, termasuk di Kepulauan Seribu berada dalam kondisi rusak.

Kerusakan ekosistem terumbu karang akan menurunkan fungsi-fungsi ekologisnya yang dapat berdampak hingga ketidakseimbangan lingkungan. Pada dasarnya, ekosistem terumbu karang dapat memperbaiki kondisinya sendiri jika terjadi kerusakan apabila diberi perlindungan, hanya saja waktu pemulihannya membutuhkan waktu yang lama. Secara alami respon terumbu karang terhadap perubahan dan tekanan lingkungan adalah berusaha untuk bertahan (resistency) dan menunjukan gejala pemulihan (recovery) sampai terbentuknya komunitas yang stabil (resiliency) kembali setelah mengalami kerusakan (Obura dan Grimsditch 2009).

Pemulihan terumbu karang dapat dilihat dari peningkatan tutupan koloni biota karang hidup pembentuk terumbu (reef building corals) sebagai komponen

utama pembentuk terumbu. Di alam pemulihan terumbu karang ditandai dengan kemunculan koloni-koloni karang muda (juvenil) dengan ukuran koloni relatif kecil (Babcok dan Mundy 1996). Substrat batu yang berada di perairan Gosong Pramuka termasuk dalam karakteristik substrat yang baik untuk rekruitmen karang scleractinia karena substrat terbentuk dari kalsium karbonat, dan mempunyai permukaan yang kompleks. Pengamatan rekruit yang tumbuh di substrat beton dan armoflex pernah diteliti oleh Clark dan Edwards (1995) di Maldives dimana karang rekrut sudah dapat dilihat dengan mata telanjang penyelam setelah berusia lebih dari 10 bulan. Permukaan substrat yang kompleks memberikan variasi orientasi penempelan planula dan sekaligus perlindungan dari pemangsaan dan perumputan.

Dengan pendataan rekrutmen karang, dapat dilihat karang yang dapat tumbuh (dalam hal ini secara alami) beserta distribusi dan kelimpahan dari spesies terumbu karang yang ada (Connel et al. 1997, in Soong et al. 2003). Rekrutmen karang dalam arti penempelan larva dan pertumbuhan ukuran yang dapat dilihat mata telanjang adalah proses penting dari dinamika populasi yang mendasari keberlanjutan eksistensi terumbu karang (Moulding 2005).

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi ukuran, bentuk pertumbuhan dan genus serta kepadatan karang rekrut yang ada di bagian terlindung dan bagian yang tidak terlindung.

2.1. Kondisi Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu terdiri atas mata rantai 105 pulau yang terbentang vertikal dari Teluk Jakarta hingga Pulau Sebira di arah utara yang merupakan pulau terjauh dari pantai utara. Kepulauan Seribu terletak pada 106o 20’ 00” BT hingga 106 o 57’ 00” BT dan 5 o 10’ 00” LS hingga 5 o 57’ 00” LS. Kepulauan Seribu terbagi menjadi dua kecamatan dan enam kelurahan yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara ( Kelurahan P. Harapan, Kel. P. Kelapa, dan Kel. P. Panggang) dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan (Kel. P. Tidung, Kel. P. Pari, dan Kel. P. Untung Jawa) (Estradivari 2007).

Kedalaman perairan sangat bervariasi, namun umunya Kepulauan Seribu memiliki kedalaman 30 meter dan hampir setiap pulau memiliki paparan karang yang luasnya 20 kali lebih luas dari pulau yang bersangkutan. Kepulauan Seribu memiliki perairan yang terlindung dan aman dari badai dan gelombang laut yang tinggi . Suhu air dan salinitas di Kepulauan Seribu tidak berfluktuasi nyata. Suhu tercatat antara 28,5– 30 oCpada musim barat dan 28,5- 31 oCpada musim timur. Sedangkan untuk salinitas berkisar antara 30 – 34 ppt (Estradivari 2007).

2.2. Terumbu karang

2.2.1 Ekosistem Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang terbentuk melalui proses yang lama dan kompleks. Proses ini diawali dengan penempelan berbagai biota penghasil kapur pada substrat keras, seperti karang batu dan alga berkapur (Suharsono 2008). Rekrutmen karang dalam arti penempelan larva dan pertumbuhan ukuran yang

dapat dilihat mata telanjang adalah proses penting dari dinamika populasi yang mendasari keberlanjutan eksistensi terumbu karang (Moulding 2005).

Terumbu didefinisikan sebagai endapan-endapan massif yang penting dari kalsium karbonat (CaCO3) yang terutamadihasilkan oleh hewan karang (filum Cnidaria, Kelas Anthozoa, ordo Scleractinia), dengan sedikit tambahan dari alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mensekresikan kalsium karbonat (Nybakken 1982). Terumbu adalah salah suatu ekosistem laut yang dibentuk di daerah tropis oleh hewan karang penghasil kapur, khususnya jenis karang batu dan alga berkapur, bersama-sama dengan biota lainnya yang hidup di laut (Sukarno 1994).

2.2.2 Biologi Karang

Karang merupakan hewan yang termasuk sederhana dimana karang memiliki bentuk sepertai tabung dengan mulut yang berfungsi sebagai anus dan terletak di bagian atas (Suharsono 1996). Tentakelnya terdapat disekeliling mulut dan berfungsi sebagai penangkap makanan. Mulut terhubung dengan rongga perut atau disebut gastrovaskuler melalui tenggorokan yang pendek. Didalam rongga perut tersebut terdapat usus yang disebut messentri filament yang berfungsi sebagai alat pencerna (Castro dan Huber 2005).

Individu hewan karang dapat hidup berkoloni maupun soliter (Nybakken 1982). Polip-polip karang yang berkoloni biasanya mempunyai diameter antara 1 hingga 3 mm, sedangkan diameter polip yang soliter atau menyendiri dapat berkembang jauh lebih besar (Barnes 1987). Pada bagian endoderma terdapat sel algae (dinoflagellata) yang menjadi simbion karang (Suharsono 2008). Organ reproduksi karang berkembang diantara messentri filament. Jenis-jenis karang

yang hidup di daerah tropis, organ reproduksinya dapat ditemukan sepanjang tahun mengikuti siklus reproduksinya (Suharsono 2008). Dalam satu polip bisa terdapat organ betina saja atau organ jantan saja ataupun dapat keduanya, namun karang hermaprodit jarang memiliki tingkat kematangan gonad secara bersamaan (Suharsono 2008).

2.2.3 Faktor Pembatas

Terumbu karang merupakan ekosistem khas laut tropis yang terbuka dan kompleks dimana struktur, fungsi, keragaman hayati, dan resiliensinya rentan terhadap perubahan kualitas air dan biogeokimia serta aliran hidrologi (Hughes 1992). Terumbu karang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan perairan, dimana pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan kualitas air yang alami (pristine) dan lingkungan yang miskin nutrien (oligotrofik) (Veron 1995). Arus bermanfaat untuk distribusi nutrient, larva dan sedimen, juga untuk membersihkan kotoran dan sampah. Karakteristik pasang surut di perairan kepulauan Seribu termasuk jenis campuran atau mix tide cenderung diurnal dengan kisaran pasang surut sampai 80 cm, sedangkan arah arus secara umun dominan dari Timur Laut sampai Tenggara (Retraubun dan Atmini 2004).

Dalam kondisi perairan tertentu, zooxanthellae dapat keluar dari karang misalnya sebagai akibat dari tekanan lingkungan atau adanya penyakit yang menimpa karang tersebut dan menyebabkan karang menjadi putih atau yang biasa disebut coral bleaching (Barnes dan Hughes 1999). Penyebab stress pada terumbu karang dapat berupa nutrient, sedimen, suhu, salinitas, dan polutan lainnya

(hidrokarbon, logam, pestisida, klorin) (Hawker dan Connel 1992). Terjadi peningkatan dalam penambahan materi organik dan anorganik terutama dari

daratan (Dupra 2002, in Paonganan 2008). Total fosfat yang masuk ke Teluk Jakarta mencapai 6741 ton per tahun, adapun silikat mencapai 52417 ton per tahun (Damar 2003, in Paonganan 2008).

2.2.4 Bentuk Pertumbuhan Karang

Rangka karang hampir membentuk seluruh koloni dan dapat terdiri atas berbagai bentuk. Jaringan hidup karang yang sebenarnya hanyalah lapisan tipis di permukaan rangka. Pertumbuhan karang dapat berbentuk seperti piring (plate- like), foliaceous (seperti daun), encrusting, massive, branching, columnar, dan free living (soliter) (Castro dan Huber 2005).

Khusus untuk Acropora, bentuk percabangan dan bentuk radial koralit dibedakan menjadi : arboresen (arborescent), kapitosa (caepitose), kapito-korimbosa (caepito-corymbosa), arboresen meja (arborescent table), digitata (digitate), dan meja (table) (Suharsono 2008).

2.3 Reproduksi dan Rekrutmen

Karang memiliki bentuk reproduksi secara seksual dan aseksual.

Reproduksi secara aseksual dapat berlangsung dengan fragmentasi dan pertunasan atau pembelahan polip (Richmond dan Hunter 1990, in Rudi 2006). Reproduksi seksual menghasilkan larva planula yang berenang bebas, dan bila larva tersebut menemukan substrat menempel yang cocok maka akan berkembang menjadi koloni baru. Untuk memungkinkan pelekatan larva planula dan pembentukan koloni baru, diperlukan substrat yang kuat dan bersih dari lumpur yang

memungkinkan larva karang batu melekatkan diri. Karang yang hidup di daerah tropis dapat bereproduksi sepanjang tahun, berbeda dengan karang didaerah

subtropis yang organ reproduksinya dapat menghilang pada saat saat tertentu (Suharsono 2008).

Rekrutmen karang dalam arti penempelan larva dan pertumbuhan ukuran yang dapat dilihat mata telanjang adalah proses penting dari dinamika populasi yang mendasari keberlanjutan eksistensi terumbu karang (Moulding 2005). Karena larva yang baru menempel dan metamorfosis belum dapat dilihat

(disensus) dengan mata telanjang, maka pada tahap ini belum terjadi rekruitmen, melainkan penempelan (settlement) larva. Tahapan rekruitmen terjadi setelah rekruit dapat disensus, yaitu setelah berusia beberapa minggu dengan pengamatan mikroskop atau berusia lebih dari 10 bulan (Harrison dan Wallace 1990).

Berdasarkan pengamatan rekruit yang tumbuh di substrat beton dan armoflex di Maldives dan waktu pemijahan, Clark dan Edwards (1995) melaporkan bahwa rekruit sudah dapat dilihat dengan mata telanjang penyelam setelah berusia lebih dari 10 bulan. Wallace (1985) menelaah karakteristik substrat yang baik untuk rekruitmen karang scleractinia. Ia mendapatkan bahwa substrat yang disukai oleh larva planula adalah yang terbentuk dari kalsium karbonat, dan mempunyai permukaan yang kompleks. Permukaan substrat yang kompleks memberikan variasi orientasi penempelan planula dan sekaligus perlindungan dari pemangsaan dan perumputan.

Secara umum rekruitmen karang sangat bervariasi secara spasial dan temporal. Rekruitmen karang di terumbu dekat pulau (inshore reef, fringing reef) berbeda dengan di terumbu yang jauh dari pulau (midshelf reef, offshore reef) (Sammarco 1991). Tranplantasi rekruit dari terumbu tepi atau dekat pulau ke terumbu yang jauh dari pulau tidak meningkatkan mortalitas rekruit, tetapi

transplantasi sebaliknya meningkatkan mortalitas rekruit (Sammarco 1991). Variasi temporal rekruitmen karang banyak tergantung dari musim pemijahan karang. Karang yang memijah sepanjang tahun, misalnya Pocilloporidae, tidak mengalami banyak perbedaan rekruitmen antar waktu.

Penempelan larva planula dapat terhambat jika substrat tertutupi oleh sedimen. Pada kondisi tutupan sedimen sebanyak 95%, telah menghalangi penempelan larva karang Pocillopora damicornis secara total (Hodgson 1990). Sedangkan penurunan tutupan sedimen dari 90% ke 50% tidak memberikan perbedaan jumlah penempelan larva. Babcock dan Davies (1991) juga melaporkan sedimentasi setinggi 3,1 mg/cm2 per hari dapat menurunkan jumlah planula karang Acropora millepora yang menempel di substrat.

Faktor – faktor yang menjadi pembatas bagi rekrutmen karang diantaranya adalah sedimentasi, grazing, keterbatasan ruang dan biota lain yang menghambat pertumbuhan karang rekrut. Sedimentasi selain dapat menghambat penempelan larva juga dapat menurunkan kelulushidupan rekrut. Bulu babi dan ikan jenis Achanturidae dapat menjadi predator karang rekrut. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hewan-hewan perumput (grazer) dapat memfasilitasi penempelan larva dan mempertinggi kelulushidupan rekruit (Harrison and Wallace 1990). Perumputan yang sangat intensif dapat

menghancurkan rekruit di antara alga yang ada. Tutupan alga yang lebat bisa menghambat penempelan larva atau menurunkan kelulushidupan rekruit karena kompetisi terhadap ruang. Percobaan Sammarco (1991) juga menunjukkan bahwa karang rekrut di terumbu dekat pulau mengalami kematian yang tinggi disebabkan kompetisi terhadap ruang. Tutupan alga yang lebat bisa menghambat penempelan

larva atau menurunkan kelulushidupan rekruit karena kompetisi terhadap ruang (Harrison and Wallace 1990).

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

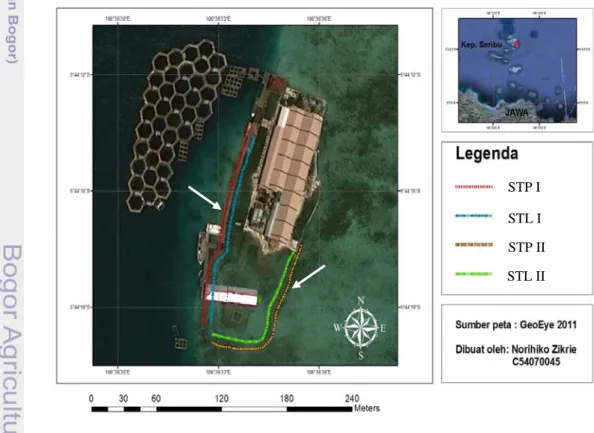

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2011 hingga Desember 2011 bertempat di Gosong Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta dengan koordinat 5,736526 LS – 5,738623 LS dan 106,60856 BT – 106,09267 BT (Gambar 1). Lokasi penelitian dibagi kedalam empat stasiun yang berbeda yaitu stasiun terpapar I (STP I) dan terpapar II (STP II), dan stasiun terlindung I (STL I) dan terlindung II (STL II). Perbedaan antara bagian terpapar dengan terlindung adalah bagian terpapar merupakan bagian permukaan substrat batu yang secara langsung terkena ombak sedangkan bagian terlindung tidak. Substrat batu tersebut merupakan batu pemecah ombak yang mengelilingi Nusa Resto.

Gambar 1. Peta lokasi wilayah penelitian Gosong Pramuka, Kepulauan Seribu

STP I STL I STP II STL II

Data yang diambil mencakup pengukuran beberapa parameter kualitas perairan beserta karang rekrut yang ada pada substrat batu yang berfungsi sebagai breakwater dimana substrat batu tersebut ada yang dibuat pada tahun 2007 dan 2008. Bentuk substrat yang menjadi tempat rekrut karang dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Substrat batu (breakwater) berukuran 50x50x50cm di Gosong Pramuka

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah alat dasar selam untuk mempermudah aktivitas didalam air, kamera underwater untuk mengambil foto dari karang rekrut yang ada ditambah dengan penggaris sebagai acuan ukuran karang. Selain itu, untuk mengetahui kondisi kimia

digunakan botol sampel guna mengambil air yang akan dianalisa di laboratorium Produktivitas Lingkungan, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Parameter suhu diukur secara insitu dengan termometer, sedangkan untuk salinitas digunakan

refraktometer. Secara keseluruhan, alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian Alat dan Bahan Keterangan

Alat dasar selam Alat bantu selam

Global Positioning System Penentu titik lokasi pengambilan stasiun Kamera underwater Dokumentasi

Meteran dan penggaris Alat ukur

Botol sampel Untuk mengambil sampel air Kertas newtop Menulis data pengamatan Alat tulis Menulis data pengamatan

Termometer Pengukur suhu

Refraktometer Pengukur salinitas

Sampel Termubu karang yang terdapat disana Coral Watch Untuk mengetahui kesehatan karang Floating Drodge Mengukur arus

3.3. Prosedur Penelitian

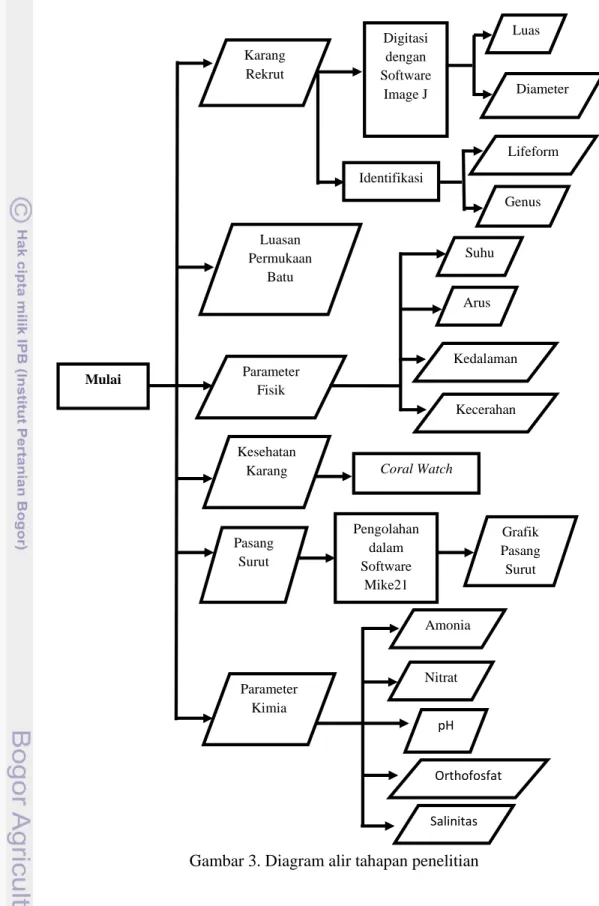

Kegiatan penelitian secara umum dibagi menjadi tiga bagian yaitu pengamatan karang rekrut, pengukuran kualitas fisik dan kimia perairan, dan pengolahan data. Pengamatan karang rekrut meliputi identifikasi lifeform dan genus serta kesehatan karang dengan menggunakan coralwatch. Pengukuran kualitas fisik dan kimia perairan meliputi pengukuran suhu (oC), kedalaman (cm), kecerahan (%), arus, salinitas (ppt), kandungan amonia (mg/l), nitrat (mg/l), orthofosfat (mg/l) dan pH. Selanjutnya, pengolahan data dilakukan untuk mencari nilai luasan dan diameter karang rekrut dari foto dengan software Image J serta menampilkan data dalam grafik dengan software Microsoft Excel 2007. Tahapan kegiatan penelitian dapat dilihat pada skema yang disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram alir tahapan penelitian

Salinitas Kesehatan

Karang Coral Watch

Mulai Parameter Kimia Arus Suhu Nitrat Orthofosfat Kecerahan Kedalaman pH Amonia Luasan Permukaan Batu Pasang Surut Identifikasi Luas Diameter Lifeform Genus Digitasi dengan Software Image J Parameter Fisik Karang Rekrut Pengolahan dalam Software Mike21 Grafik Pasang Surut

3.3.1. Pengamatan Karang Rekrut dan Biota Penempel Lainnya

Tahap pertama adalah pengamatan karang rekrut yang ditemukan di lokasi penelitian. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati tiap substrat batu dari awal hingga ujung dan dicatat tiap karang ataupun biota lain yang ditemukan. Setiap karang rekrut yang polipnya terlihat secara kasat mata dihitung dan difoto dengan menggunakan kamera underwater dengan pengaturan macro beserta penggaris sebagai acuan ukuran, selanjutnya akan diidentifikasi hingga tingkat genus dan juga lifeform-nya.

Data kesehatan karang diperoleh dengan menggunakan coral watch (grafik kesehatan karang) yang akan dicocokan dengan warna karang sebagai indikator kesehatan karang. Grafik kesehatan karang merupakan kartu referensi warna karang (Gambar 4) yang murah, mudah digunakan siapa saja dalam ruang lingkup yang luas dan dapat diaplikasikan pada banyak karang untuk menduga kondisi kesehatan karang, baik karang batu maupun karang lunak (Siebeck et al., 2006 dalam Siebeck et al., 2008). Foto karang rekrut digunakan untuk pengolahan luasan dan diameter karang dengan menggunakan software Image J. Teknik foto yang digunakan adalah karang difoto secara tegak lurus bersamaan dengan penggaris disampingnya sebagai acuan serta coralwatch yang dapat dilihat pada Gambar 4. Jarak penempelan karang dari dasar perairan diukur dengan meteran gulung.

Gambar 4. Pengukuran koloni karang dengan teknik foto

Luasan permukaan substrat yang merupakan tempat menempel karang diukur dengan menggunakan meteran. Bentuk substrat yang berupa batuan beton padat berbentuk kubus diukur panjang, dan lebarnya dengan ulangan sebanyak sepuluh kali.

3.3.2. Pengukuran Parameter Lingkungan

Parameter lingkungan yang diukur adalah parameter fisika dan kimia dilakukan secara insitu dan pengamatan melalui analisis laboratorium. Prosedur pengambilan data fisik seperti suhu, kecerahan , kedalaman, dan kecepatan arus dilakukan ditempat penelitian secara insitu. Suhu perairan diperoleh dengan cara memasukkan termometer ke air laut lalu membacanya, pengulangan pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali ulangan di tiap stasiun. Kedalaman diukur dengan menggunakan meteran gulung dengan tiga kali pengulangan pengukuran tiap stasiunnya. Kecerahan diukur dengan menggunakan sechidisk yang

waktu floating drodge menempuh jarak hingga tali meregang lalu digunakan kompas bidik untuk melihat arah arus.

Pengambilan parameter kimia seperti salinitas dilakukan secara langsung di tempat penelitian. Sedangkan untuk pH (derajat keasaman), orthofosfat, nitrat, dan amonia dilakukan di laboratorium dengan membawa contoh air laut dari tempat penelitian. Air contoh yang telah diambil disimpan dalam suhu dingin dan terlindung dari cahaya matahari agar tidak rusak saat sampai di laboratorium. Parameter yang diamati baik fisik dan kimia dapat dilihat secara keseluruhan pada Tabel 2.

Tabel 2. Parameter fisika kimia perairan beserta alat yang digunakan

No Parameter Fisika Satuan Pengukuran Alat / Metode

1 Suhu oC Insitu Termometer

2 Kecerahan Meter Insitu Sechidisk

3 Kedalaman Meter Insitu Floating drauge

4 Kecepatan Arus m/detik Insitu Meteran

No Parameter Kimia Satuan Pengukuran Alat / Metode

1 Salinitas Ppt Insitu Refraktometer

2 Derajat Keasaman (pH)

Laboratorium pH meter

3 Orthofosfat mg/l Laboratorium Spektrofotometer

4 Nitrat mg/l Laboratorium Spektrofotometer

5 Amonia mg/l Laboratorium Spektrofotometer

Salinitas didapatkan dengan meneteskan contoh air laut ke kaca

refraktometer lalu dilihat nilai salinitas dari perairan tersebut. Derajat keasaman diperoleh dengan menggunakan pH meter di laboratorium yang dicelupkan ke air contoh dari tempat penelitian. Parameter kimia lainnya seperti orthofosfat, nitrat,

spektrofotometer untuk melihat nilai absorbansi yang nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai akhir.

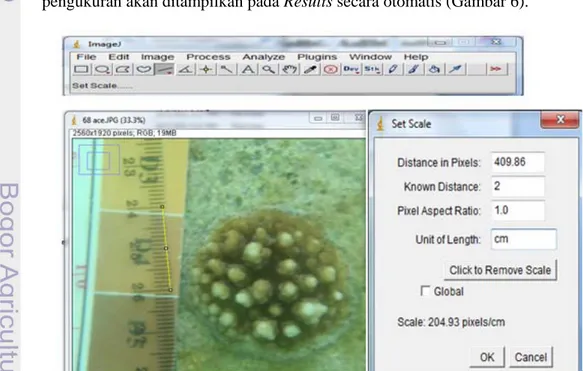

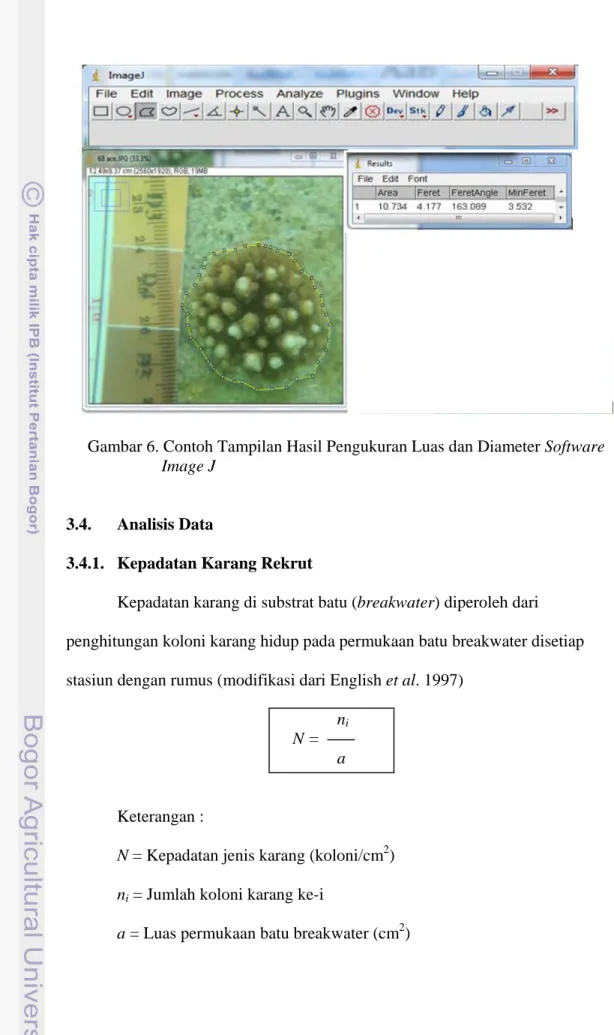

3.3.3. Pengolahan Data

Tahap terakhir adalah melakukan pengolahan data foto dengan menggunakan software Image J , sedangkan untuk pengolahan data berupa tampilan grafik digunakan software Microsoft Excel 2007. Pengolahan foto karang pada software Image J dilakukan untuk mendapatkan nilai luasan area karang rekrut beserta diameter nya. Untuk mendapatkannya, dilakukan penentuan skala (Tool Bar Set Scale) pada foto karang yang telah dibuka dalam software Image J sesuai dengan acuan ukuran yang ada (Gambar 5). Setelah itu dilakukan proses digitasi dengan memilih Polygon Selections pada Tool Bar kemudian buka Set Measurements lalu pilih Area dan Feret’s Diameter nya. Langkah terakhir adalah mengukur hasil digitasi dengan memilih Measure pada Tool Bar. Hasil pengukuran akan ditampilkan pada Results secara otomatis (Gambar 6).

Gambar 6. Contoh Tampilan Hasil Pengukuran Luas dan Diameter Software Image J

3.4. Analisis Data

3.4.1. Kepadatan Karang Rekrut

Kepadatan karang di substrat batu (breakwater) diperoleh dari penghitungan koloni karang hidup pada permukaan batu breakwater disetiap stasiun dengan rumus (modifikasi dari English et al. 1997)

ni

N =

a

Keterangan :

N = Kepadatan jenis karang (koloni/cm2) ni = Jumlah koloni karang ke-i

3.4.2. Analisis statistik

Analisa statistiknya dilakukan dengan analisa statistik deskriptif yaitu dengan grafik dan tabulasi dan dengan analisis korespondensi dan korelasi. Adapun data-data yang akan diolah dalam bentuk grafik dan tabulasi diantaranya data banyaknya genus, lifeform, luasan dan diameter koloni karang, serta

membandingkan kepadatan antara bagian yang terpapar arus dan yang terlindung dari arus. Data hasil observasi lapang akan dibandingkan dengan data pada waktu pertama kali subtrat batu dibuat yaitu tahun 2007 dan 2008 (dianggap nol untuk semua data karang).

4.1. Kondisi Wilayah Penelitian

Wilayah tempat substrat batu berada bersampingan dengan rumah makan Nusa Resto dan juga pabrik industri dimana kondisi fisik dan kimia perairan sekitar dapat dipengaruhi oleh aktivitas dari tempat tempat tersebut. Pengamatan kondisi fisik kimia perairan dilakukan sebanyak dua kali pada waktu yang berbeda yaitu pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 dan hari Sabtu tanggal 24 September 2011 di keempat stasiun. Parameter-parameter tersebut mempengaruhi biota yang ada didaerah tersebut termasuk karang yang menjadi topik utama dari penelitian ini. Kondisi fisika kimia perairan Gosong Pramuka secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

4.1.1. Kondisi Fisik Perairan Wilayah Penelitian

Pasang surut mengakibatkan adanya fluktuasi kedalaman perairan yang mengakibatkan perbedaan penetrasi cahaya matahari bagi karang. Pasang surut di perairan ini tidak mengalami anomali selama 5 tahun terakhir (Lampiran 2) dengan kisaran pasang tertingginya adalah 57 cm di atas mean sea level (tinggi muka air rata-rata) dan surut terendahnya adalah 50,5 cm di bawah mean sea level.

Nilai kecerahan di seluruh stasiun penelitian memiliki nilai yang sama yaitu 100%. Hal tersebut terlihat dari substrat dasar perairan yang terlihat jelas. Nilai kecerahan 100% dapat diakibatkan kedalaman yang relatif dangkal yaitu antara 70 – 99 cm sehingga penetrasi cahaya matahari masih dapat menembus hingga dasar perairan. Kecerahan dapat mempengaruhi masuknya cahaya pada

fotosintesis bagi karang. Semakin rendah intensitas cahaya yang masuk dalam kolom perairan mengakibatan semakin rendah laju fotosintesis.

Kondisi arus di stasiun terlindung cenderung stagnan atau statis, kondisi tersebut biasanya kurang disukai oleh karang yang membutuhkan arus yang cukup untuk distribusi nutrien, larva dan sedimen, juga untuk membersihkan kotoran dan sampah (Veron 1995).

Tabel 3. Kondisi fisik perairan Gosong Pramuka 22 dan 24 September 2011 22-Sep 24-Sep 22-Sep 24-Sep 22-Sep 24-Sep

STP 1 30 30 80 - 99 80 - 99 100% 100%

STL 1 31 31 88 88 100% 100%

STP 2 30 30 70 - 88 70 - 88 100% 100%

STL 2 32 32 85 85 100% 100%

Stasiun Suhu (°C) Kedalaman (cm) Kecerahan (%)

Keterangan : STP = Stasiun Terpapar ; STL = Stasiun Terlindung

Suhu di keempat stasiun berkisar antara 30– 32oC dimana suhu pada bagian terlindung I dan II memiliki suhu lebih tinggi dari kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan karang yaitu 28 - 30 oC (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 2004). Suhu perairan sangat penting bagi pertumbuhan karang, efek perubahan suhu pada karang dapat menyebabkan turunnya respon makan, mengurangi rata-rata reproduksi, dan proses fotosintesis atau respirasi berkurang (Dubinsky 1990). 4.1.2. Kondisi Kimia Perairan Wilayah Penelitian

Parameter pH menunjukkan nilai yang berada pada kisaran yang masih cukup aman untuk kelangsungan hidup biota. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2004, kisaran pH yang optimal adalah 7 – 8,5.

Kandungan nitrat pada stasiun penelitian berkisar antara 0,112 – 0,440 mg/l, nilai tersebut berada di atas kisaran baku mutu yaitu 0,008 mg/l. Nilai orthofosfat yang diperoleh adalah berkisar antara 0,020 – 0,856 mg/l, nilai tersebut berada di atas

kisaran baku mutu. Kadar amonia yang optimal bagi pertumbuhan karang adalah 0,3 mg/l, hal ini berarti kadar amonia yang di stasiun penelitian masih berada dibawah kisaran baku mutu. Salinitas di lokasi penelitian berkisar dari 30 – 33 ppt , hali ini berarti nilai tersebut masih berada dalam batas toleransi karang untuk hidup.

Tabel 4. Kondisi Kimia Perairan Gosong Pramuka 22 dan 24 September 2011 22-Sep 24-Sep 22-Sep 24-Sep 22-Sep 24-Sep 22-Sep 24-Sep 22-Sep 24-Sep STP 1 0,2321 0,3551 0,229 0,0215 0,1261 0,1950 7,92 8,13 33 30 STL 1 0,2948 0,1767 0,035 0,0363 0,2144 0,1583 8,07 8,13 32 30 STP 2 0,4395 0,1911 0,081 0,1502 0,0768 0,1055 8,01 8,11 32 30 STL 2 0,1116 0,3141 0,856 0,0198 0,0894 0,1697 8,07 8,11 32 30 Salinitas (ppt) Nitrat (mg/l) Orthofosfat (mg/l) Amonia (mg/l) pH

Stasiun

4.2. Karang Rekrut

Karang rekrut ditemukan di empat stasiun dengan total 260 koloni karang. Ditemukan 210 koloni karang pada Stasiun Terpapar I (STP I) yang merupakan stasiun dengan koloni karang terbanyak yang ditemukan. Stasiun terlindung I (STL I) memiliki 37 koloni karang rekrut, pada Stasiun Terpapar II (STP II) ditemukan 9 koloni karang rekrut dan Stasiun Terlindung II (STL II) memiliki 4 koloni karang rekrut. Jumlah koloni karang rekrut secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 7.

Rekrutmen karang dalam arti penempelan larva dan pertumbuhan ukuran koloni adalah proses penting dari dinamika populasi yang mendasari

keberlanjutan eksistensi terumbu karang (Moulding 2005). Pendataan rekrutmen karang untuk melihat karang yang dapat tumbuh secara alami beserta distribusi dan kelimpahan dari spesies terumbu karang yang ada (Connel et al. 1997, dalam Sorong et al. 2003).

Gambar 7. Histogram populasi koloni karang rekrut 4.2.1 Rekrutmen Berdasarkan Genus

Tahap identifikasi karang dilakukan hingga tahap genus. Identifikasi karang dilakukan dengan mengacu pada buku identifikasi Veron. Genus yang ditemukan adalah Acropora, Montipora, Porites, Pavona, Favia, dan Goniastrea dari keempat stasiun yang ada. Grafik sebaran karang berdasarkan genus secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 8.

Karang dengan genus Acropora merupakan yang paling banyak ditemukan dan tersebar di seluruh stasiun penelitian yang ada. Genus ini dicirikan dengan adanya koralit yang terbagi menjadi axial dan radial. Sebanyak 179 koloni karang Acropora ditemukan di STP I dimana jumlah ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan dengan stasiun yang lain dimana di STL I ditemukan 30 koloni karang, STP II ditemukan 4 koloni karang dan STL II hanya 1 koloni karang. Karang genus Porites merupakan kedua terbanyak yang ditemukan di seluruh stasiun setelah Acropora. Stasiun Terpapar I memiliki 23 koloni karang genus ini dimana jumlah ini merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan stasiun yang lainnya yaitu 2 koloni karang Porites pada STL I, pada STP II ditemukan 3 koloni karang dan pada STP II ditemukan sebanyak 2 koloni karang. Terdapat perbedaan jumlah yang besar antara karang genus Porites di STP I dengan stasiun lainnya.

Karang genus Montipora hanya ditemukan di tiga stasiun yaitu pada STP I ditemukan sebanyak 5 koloni karang, pada STL I ditemukan sebanyak 1 koloni karang, dan pada STP II ditemukan 1 koloni karang. Tidak ditemukan karang genus Montipora di STL II.

Karang genus Pavona hanya ditemukan di STP I yaitu sebanyak 3 koloni karang. Selain genus Pavona, terdapat karang genus Favia dan Goniastrea yang masing-masing juga hanya ditemukan pada salah satu stasiun penelitian. Karang genus Favia hanya ditemukan di STP II yaitu 1 koloni karang, sedangkan karang dengan genus Goniastrea hanya ditemukan pada STL II dengan jumlah 1 koloni karang.

4.2.2. Rekrutmen Berdasarkan Bentuk Pertumbuhan

Rangka karang hampir membentuk seluruh koloni dan dapat terdiri atas berbagai bentuk. Jaringan hidup karang yang sebenarnya hanyalah lapisan tipis di permukaan rangka (Castro dan Huber 2005). Adapun bentuk pertumbuhan karang menurut English et al. (1997) yaitu terbagi atas karang Acropora dan non

Acropora. Untuk karang non Acropora dibagi menjadi digitate, branching, encrusting, submassive, massive, foliose, mushroom, karang api, dan karang biru. Khusus untuk Acropora, bentuk pertumbuhannya dibagi menjadi digitate, branching, encrusting, tabulate dan submassive (Veron 1995).

4.2.2.1. Acropora

Bentuk pertumbuhan pada karang genus Acropora yang ditemukan di stasiun penelitian diantaranya adalah tabulate, branching, encrusting, dan digitate. Grafik sebaran bentuk pertumbuhan karang Acropora dapat dilihat pada Gambar 9. Karang dengan bentuk pertumbuhan tabulate ditemukan dengan jumlah total 56 koloni. Sebanyak 45 koloni karang ditemukan di STP I, di STL I ditemukan 6 koloni karang, 4 koloni pada STP II, dan STL II ditemukan 1 koloni karang.

Acropora digitate ditemukan di STP I sebanyak 2 koloni, sedangkan di ketiga stasiun lainnya tidak ditemukan. Bentuk tersebut merupakan bentuk pertumbuhan yang yang paling sedikit dan juga hanya ditemukan di stasiun terpapar I.

Gambar 9. Histogram sebaran bentuk pertumbuhan karang Acropora di seluruh stasiun

Bentuk pertumbuhan branching ditemukan di STP I dan STL I. Stasiun Terpapar I memiliki 98 koloni karang Acropora yang berbentuk branching, sedangkan pada STL I terdapat 25 koloni karang.

Karang encrusting merupakan bentuk awal pertumbuhan karang Acropora dimana nantinya bentuk tersebut dapat berubah. Ditemukan 36 koloni karang dengan bentuk ini STP I dan 3 koloni karang di STL I sedangkan pada STP II dan STL II tidak ditemukan.

Bentuk pertumbuhan yang dapat ditemui di seluruh stasiun adalah tabulate dimana jumlah terbanyak terdapat pada stasiun terpapar I yatu 45 koloni karang. Sementara itu, bentuk pertumbuhan yang jumlahnya paling banyak adalah branching dengan total 123 koloni karang walaupun tidak ditemukan diseluruh stasiun.

4.2.2.2. Non Acropora

Bentuk pertumbuhan pada karang non Acropora yang ditemukan adalah massive, encrusting dan sub massive, namun yang ditemukan di seluruh stasiun hanya bentuk massive dan encrusting. Grafik sebaran bentuk pertumbuhan karang non Acropora dapat dilihat pada Gambar 10. Bentuk pertumbuhan massive pada STP I adalah 11 koloni karang, pada STL I terdapat 2 koloni karang, di STP II terdapat 1 koloni karang, dan di STL II terdapat 1 koloni karang. Total jumlah karang non Acropora dengan bentuk massive dari seluruh stasiun adalah 14 koloni.

Gambar 10. Histogram sebaran bentuk pertumbuhan karang Non Acropora di seluruh stasiun

Bentuk pertumbuhan encrusting merupakan yang paling banyak bagi karang non Acropora. Total jumlah karang berbentuk encrusting adalah 22 koloni karang. Pada STP I ditemukan 17 koloni karang, di STL I ditemukan 1 koloni karang, di STP II ditemukan 2 koloni karang dan di STL I ditemukan 2 koloni karang.

Bentuk pertumbuhan sub massive hanya ditemukan di 2 stasiun yaitu STP I dan II. Stasiun terpapar I memiliki 1 koloni karang dengan bentuk tersebut, dan STP II memliki 2 koloni karang. Bentuk ini merupakan yang paling sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan bentuk lainnya.

4.2.3. Rekrutmen Berdasarkan Luas dan Diameter

Karang rekrut yang telah diketahui nilai luasannya dikelompokkan berdasarkan rentang nilai seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5. Secara

kesuluruhan, rentang nilai luasan yang paling banyak adalah pada kisaran 0 – 25 cm2 dengan jumlah 93 koloni karang sedangkan yang paling sedikit adalah pada kisaran luas 150 – 175 cm2 dengan jumlah 5 koloni karang. Pada STP I kisaran luas yang memiliki jumlah terbanyak adalah 0 – 25 cm2 yang artinya mayoritas karang di stasiun tersebut masih dalam ukuran yang kecil. Kisaran luas yang dominan di STL I adalah 50 – 75 cm2 dengan jumlah karang 12 koloni. Kisaran luas yang dominan di STP II adalah 50 – 75 cm2 dengan jumlah 3 koloni karang. Stasiun terlindung II didominasi oleh karang berukuran 50 – 75 cm2 dengan jumlah 2 koloni karang.

Karang rekrut juga dikelompokkan berdasarkan tiap genusnya agar terlihat perbandingan rataan luasan koloni karang (Gambar 11). Untuk genus Acropora, rataan luas koloni yang terbesar terdapat pada STP I, untuk genus Montipora dan Porites rataan luasan terbesarnya terdapat di STL I dan STP II.

Selain luasan, diukur pula diameter karang sebagai pembanding. Karang rekrut yang telah diukur diameternya dikelompokkan berdasarkan rentang nilai seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6. Adapun pengkelasan diameter karang rekrut menurut Loch (2002) adalah 0 – 1 cm, >1 – 2 cm, >2 – 4 cm, dan lebih dari

4 – 8 cm. Kisaran diameter yang dominan pada STP I adalah 6 – 9 cm, kisaran ini masuk kedalam ukuran karang rekrut yang kecil (Engelhardt 2000). Stasiun Terlindung I didominasi oleh karang berdiameter 6 – 9 cm dan 12 – 15 cm, masing-masing memiliki 8 koloni karang. Kisaran diameter yang dominan pada STP II adalah 9 -12 cm dengan jumlah 3 koloni karang. Pada STP II, kisaran yang dominan adalah 9 - 12 cm dengan jumlah 3 koloni karang.

Tabel 5. Tabel luasan karang rekrut di seluruh stasiun

Acropora Montipora Porites Pavona Acropora Montipora Porites Acropora Montipora Porites Favia Acropora Porites Goniastrea

0 - 25

76

0

4

1

10

0

1

0

0

0

0

0

0

1

93

25 - 50

49

1

5

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

50 - 75

17

0

2

1

12

0

0

0

0

2

1

0

2

0

37

75- 100

10

0

1

0

4

0

0

2

0

0

0

1

0

0

18

100 - 125 12

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

125 - 150

1

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

150 - 175

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

175 - 200

0

0

1

0

2

0

1

1

0

1

0

0

0

0

6

>200

12

3

1

0

4

1

0

1

1

0

0

0

0

0

23

Jumlah

Luas (cm²)

Terpapar I

Terlindung I

Terpapar II

Terlindung II

Tabel 6. Tabel diameter karang rekrut di seluruh stasiun

Acropora Pavona Montipora Porites Acropora Montipora Porites Acropora Favia Montipora Porites Acropora Goniastrea Porites

0 - 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 53 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 63 6 9 69 1 0 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 87 9 – 12 17 0 0 0 5 0 0 0 1 0 2 1 0 2 28 12 15 18 0 1 5 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 34 15 - 18 7 1 0 6 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 21 18 - 21 4 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 12 >21 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Jumlah Diameter (cm)

Terpapar I Terlindung I Terpapar II Terlindung II

Gambar 11. Histogram luasan karang rekrut

Secara keseluruhan, kisaran diameter yang paling dominan dari semua stasiun adalah 6 – 9 cm dengan jumlah 87 koloni karang. Kisaran diameter tersebut merupakan ukuran karang yang terbilang kecil dan dapat disimpulkan bahwa karang tersebut didominasi oleh karang yang masih terbilang muda. 4.3. Kesehatan Karang

Rata-rata kesehatan fragmen karang beraada di nilai lima. Nilai maksimum hasil pengukuran kesehatan karang adalah enam dan nilai minimumnya dua dari skala nol sampai enam. Nilai enam dan lima dari pengukuran menggunakan skala warna menunjukan bahwa fragmen karang tersebut dalam kondisi sehat. Nilai empat dan tiga menunjukan kondisi karang yang kurang sehat, sedangkan nilai dua hingga nol berarti kritis dan mulai terjadi bleaching (Seabeck et al 2006).

Kondisi kesehatan karang di stasiun terpapar I terbilang baik karena rata-rata berada dalam kisaran 5-6, namun adapula karang yang berada pada kisaran 2 dan 3 dengan total jumlah 17 koloni yang berarti terdapat karang yang kurang

sehat dan berpotensi terjadi bleaching di stasiun ini. Data kesehatan karang seluruh stasiun dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kondisi kesehatan pada stasiun terlindung I berada pada kisaran 5-6 yang berarti berada dalam kondisi sehat. Karang yang berada di stasiun terpapar II berada dalam kisaran 5-6, hal ini berarti karang berada dalam kondisi yang sehat. Kondisi karang pada stasiun terlindung II berada dalam kisaran 5-6 yang berarti berada dalam kondisi sehat, namun ada satu karang dengan warna yang berada di angka 3.

4.4. Kepadatan Karang

Kepadatan koloni karang muda dapat digunakan sebagai standar untuk mengukur tingkat rekrutmen karang pada suatu tempat. Nilai kepadatan pada STP I adalah 1,3697 koloni/m2, di STP I nilainya 0,2266 koloni /m2, di STP II nilainya 0,0513 koloni /m2, dan di STL II nilainya adalah 0,0251 koloni /m2 (Tabel 7). Nilai kepadatan karang di stasiun terpapar I adalah yang paling besar

dibandingkan ketiga stasiun lainnya, namun nilai tersebut masih terbilang rendah untuk kepadatan karang (Engelhardt 2000), sedangkan kepadatan yang paling rendah adalah pada stasiun terlindung II. Adapun penelitian tentang kepadatan karang yang dilakukan oleh Abrar (2011) di Pulau Pari menyatakan bahwa kepadatan karang yang didapat sebesar 7,3 koloni/m2. Nilai kepadatan yang rendah tersebut mengindikasikan rendahnya tingkat rekrutmen diseluruh stasiun, namun permukaan substrat yang masih luas dapat membuat tingkat rekrutmen naik. Terdapat korelasi positif antara jumlah karang rekrut dengan luas permukaan substrat yang kosong dan tersedia (Connel, Hughes dan Wallace 1997).

Tabel 7. Tabel kepadatan karang di seluruh stasiun

Keterangan STP I STL I STP II STL II Jumlah Batu 262 279 300 272 Luas Permukaan Batu (m2) 0,5852 ±0,05 0,5852±0,05 0,5852±0,05 0,5852±0,05 Luas Permukaan Total (m2) 153,3224 163,2708 175,5600 159,1744 Kepadatan (koloni /m2) 1,3697 0,2266 0,0513 0,0251 4.5. Analisis Statistik 4.5.1. Analisis Korespondensi

Data dari genus, diameter, dan stasiun diplotkan (Gambar 12) sehingga terlihat bahwa genus Goniastrea terdapat pada STL II, sedangkan STP II didominasi oleh genus Favia dan Montipora. Genus Acropora dan Pavona lebih dekat ke STP I yang dominan oleh karang berdiameter kurang dari 9 cm. Genus Porites lebih dekat dengan STL I yang dominan oleh karang berdiameter lebih dari 9 cm. Dimensi 1 dapat menjelaskan keragaman data sebesar 52,896% dan dimensi 2 dapat menjelaskan keragaman data sebesar 49,869%. STP I dan STL I memiliki hubungan yang relatif sangat dekat.

Gambar 12. Analisis korespondensi antara stasiun, diameter karang, dan genus karang

4.5.2. Korelasi

Hubungan antara genus dengan stasiun lebih kuat dibandingkan dengan hubungan antara genus dengan diameter. Korelasi antara stasiun dengan genus sebesar 0,428 . kuatnya hubungan antara genus dengan stasiun lebih besar dari hubungan antara stasiun dengan diameter karena korelasi antara stasiun dengan diameter sebesar 0,259 , sedangkan diameter dengan genus memiliki korelasi paling kecil yaitu sebesar 0,170 (Tabel 8).

Tabel 8. Variabel korelasi antara genus karang, diameter karang, dan stasiun Stasiun Genus Diameter

Stasiun 1,000 0,428 0,259

Genus 0,428 1,000 0,170

Diameter 0,259 0,170 1,000

4.6. Biota Penempel Lainnya

Permukaan batu yang menjadi tempat menempel karang tidak hanya ditempeli oleh karang saja namun terdapat biota lain yang menempel dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup karang. Biota penempel lain yang ditemukan adalah bulu babi (Diadema sp.), alga Padina sp. dan Caulerpa sp., tunikata, spons, anemon pasir (Heteractis malu), dan Cypraea sp (Gambar 13).

Tutupan alga atau tunikata dapat menghambat penempelan larva karang atau menurunkan kelulusan hidup karang rekrut karena kompetisi ruang. Adanya hewan perumput (grazer) menyebabkan keberadaan alga tidak menjadi pembatas. Penelitian yang menunjukkan bahwa keberadaan hewan-hewan perumput seperti bulu babi dapat memfasilitasi penempelan larva dan mempertinggi kelulusan hidup rekrut (Harrison and Wallace 1990). Namun, perumputan yang intensif dapat menghancurkan karang rekrut yang hidup di antara alga tersebut. Karang rekrut juga mengalami kerusakan dan terluka akibat pemangsaan oleh ikan dan bulu babi (Engelhardt 2000).

Gambar 13. Biota penempel lainnya : A. Caulerpa sp.; B. Cypraea sp.; C. Heteractis malu; D. Tunikata; E. Bulu babi (Diadema sp.); F. Padina sp.; G. Spons Hitam

5.1. Kesimpulan

Banyaknya koloni karang rekrut pada STP I mungkin dikarenakan terjadi perputaran arus pada daerah tersebut. Genus yang paling dominan baik di stasiun terpapar maupun stasiun terlindung adalah Acropora. Ditemukan 5 genera pada stasiun terpapar yaitu Acropora, Porites, Montipora, Pavona, Goniastrea, dan 4 genera pada stasiun terlindung yaitu Acropora, Porites, Montipora, Favia sehingga dapat dikatakan bahwa stok populasi karang rekrut di lokasi penelitian normal. Ukuran dan jumlah koloni karang rekrut di lokasi tersebut dipengaruhi oleh perkembangan usia karang selama kurang lebih 4 tahun sejak substrat diletakkan.

Bentuk pertumbuhan karang Acropora tabulate maupun branching tidak mempengaruhi keberadaan pada dua lokasi terpapar dan terlindung. Bentuk pertumbuhan untuk karang non Acropora yang dominan di STL adalah encrusting dan massive, sedangkan untuk STP hanya encrusting saja. Bentuk encrusting dapat tumbuh baik di STP maupun STL sedangkan bentuk massive tumbuh lebih baik di STL.

Karang berdiameter kurang dari 9 cm dominan pada STP, sedangkan yang berdiameter lebih dari 9 cm dominan pada STL. Seluruh nilai kepadatan yang didapat termasuk dalam kategori rendah, kecuali pada STP I lebih tinggi dari yang lainnya yaitu 1,3697 koloni/m2.

5.2. Saran

Terkait dengan kondisi kimia fisik lingkungan yang terpengaruh oleh

adanya karamba dan industri yang berada di dekatnya, perlu dilakukan pengamatan pertumbuhan, mortalitas, dan karang rekrut baru secara berkala.

Babcok R, Mundy C. 1996. Coral Recruitment: Consequences of Settlement Choice for Early Growth and Survivorship in Two Scleractinians. J Exp Mar Biol Ecol 206:179-200.

Barnes RSK, Hughes RN. 1999. An Introduction to Marine Ecology. 3rd ed. London: Blackwell Science Ltd.

Castro P, Huber ME. 2005. Marine Biology. 5th ed. New York: Mc Graw-Hill Companies, Inc.

Clark, S. and Edwards, A.J. (1995). Coral Transplantation as an Aid to Reef Rehabilitation: Evaluation of a Case Study in the Maldives Islands. Coral Reef 14(4):201-213.

Connell, J.H., Hughes, T.P., Wallace, C.C., 1997. A 30-years Study of Coral Abundance, Recruitment, and Disturbances at Several Scales in Space and Time. Ecol. Monograph. 67(4), 461-488.

Dubinsky, Z. 1990. Ecosystem of the World 25. Coral Reefs. Elseiver. Amsterdam. p 209-252.

Engelhardt, U. 2000. Fine-scale Survey of Selected Ecological Characteristics of Benthic Communities on Seychelles Coral Reefs One Year After the 1998 Mass Coral Bleaching Event. Reefcare International Technical Report to WWF Sweden. p 66.

English S, Wilkinson C, Baker VJ. 1994. Survey Manual for Tropical Marine Resources. ASEAN-Australia Marine Science Project: Living Coastal Resources. Australian Institute of Marine Science. p 368

Harrison, P.L. and Wallace, C.C. (1990). Reproduction, dispersal and recruitment of scleractinian corals. In : Dubinzky, Z. (ed.) Coral Reefs. Elsevier Science Publishers. Amsterdam. pp. 133-207.

Hawker DW, Connell DW. 1992. Standards and criteria for pollution control in coral reef areas. pp: 169-191. didalam: Connel DW, Hawker DW, ed. Pollution in Tropical Aquatic System. CRC Press Inc.

Loch, K, W Loch, H Scumacher, dan Wolf R. See. 2002. Coral Recruitment and Regeneration on a Maldivian Reef 21 Months After the Coral Bleaching Event of 1998. Marine Ecology. Vol 23(3):219-236.

Moulding AL. 2005. Coral recruitment patterns in the Florida Keys. Revista de Biologia Tropical V. 53 supl. 1 San Jose mayo 2005. ISSN 0034-7744 Nybakken JP. 1982. Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis. Terjemahan.

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 245 hal

Obura D and G. Grimsditch. 2009. Resilience Assessment of Coral Reefs : Rapid Assessment Protocol for Coral Reefs, Focussing on Coral Bleaching and Thermal Stress. IUCN. Gland. Switzerland. p 70

Paonganan Y. 2008. Analisis Invasi Makroalga ke Koloni Karang Hidup Kaitannya dengan Konsentrasi Nutrien dan Laju Sedimentasi di Pulau Bokor, Pulau Pari, dan Pulau Payung DKI Jakarta [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Retraubun ASW, Atmini S, editor. 2004. Profil pulau-pulau kecil di Indonesia. Jilid 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Rudi E. 2006. Rekrutmen Karang (Skleraktinia) di Ekosistem Terumbu Karang Kepulauan Seribu DKI Jakarta [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Sammarco, P.W. 1991. Geographically Specific Recruitment and Postsettlement Mortality as Influences on Coral Communities: The cross-continental shelf transplant experiment. Limnol. Oceanogr. 36(3):496-514.

Suharsono. 2008. Jenis-jenis Karang di Indonesia. Jakarta: LIPI Press

Suharsono. 1996. Jenis-jenis Karang yang Umum Dijumpai di Perairan Indonesia. Jakarta: Puslitbang Oseanologi-LIPI.

Sukarno. 1994. Mengenal Ekosistem Terumbu Karang dalam Materi Khusus Metodologi Penelitian Penentuan Kondisi Terumbu Karang. Jakarta: Puslitbang Oseanologi-LIPI.

Soong K, Chen M, Chen C, Dai C, Fan T, Li J, Fan H, Kuo K, Hsieh H. 2003. Spatial and temporal variation of coral recruitment in Taiwan. Journal of Coral Reefs Volume 22 No. 3: p224-228

Veron JEN. 1995. Corals in Space and Time: The Biogeography and Evolution of Scleractinian. Townsville: Australian Institut of Marine Science.

Wallace, C.C. (1985). Seasonal peak and annual fluctuations in recruitment of juvenile scleractinian corals. Mar. Ecol. Prog. Ser. 21:280-298.

No

Batu Genus Lifeform

Tempat Menempel Jarak Dari Dasar (cm) Diameter (cm) Luas (cm2) Keterangan Kesehatan Karang

Vertikal Horizontal Darkest Lightest

49 Acropora Branching Tepi 15 Cm 6,24 17,280

Bulu Babi +

Makroalga D4

61 Acropora Encrusting Tengah 16 Cm 8,232 36,126 C6 D5

63 Acropora Encrusting Tengah 17 Cm 5,685 23,162 B5 E4

Acropora Encrusting Tengah 16,5 Cm 6,41 23,442 C6

Acropora Encrusting Tengah 15 Cm 6,262 20,440 C6

Acropora Encrusting Tengah 16,5 Cm 7,343 23,770 C6

67 Acropora Encrusting Tengah 13,5 Cm 7,706 37,394 C6

Acropora Encrusting Tengah 8 Cm 7,906 43,911 C6

68 Acropora Encrusting Tengah 18 Cm 5,482 19,296 C5

Acropora Branching Tengah 16 Cm 8,895 48,339 D6 D5

Acropora Encrusting Tengah 16 Cm 3,446 9,410 D5

69 Acropora Encrusting Tengah 13 Cm 4,1 8,289 D5

Tengah 12 Cm Karang mati

70 Acropora Branching Tengah 13 Cm 7,762 32,749 C6 C4

Acropora Encrusting Tengah 16 Cm 6,352 19,076 E5

Acropora Encrusting Tengah 18 Cm 4,743 11,747 D5

Acropora Encrusting Tengah 15 Cm 7,507 22,561 C6

71 Acropora Branching Tengah 15,5 Cm 6,458 22,857 D6 D3

72 Acropora Encrusting Tengah 28 Cm 6,443 20,965 C6 C5

73 Acropora Encrusting Tengah 22 Cm 5,211 19,905 C6

Lampiran 1. Lanjutan

No

Batu Genus Lifeform

Tempat Menempel Jarak Dari Dasar (cm) Diameter (cm) Luas (cm2) Keterangan Kesehatan Karang

Vertikal Horizontal Darkest Lightest

74 Acropora Encrusting Tengah 23 Cm 3,728 8,981 D5

Acropora Encrusting Tengah 14 Cm 8,685 44,691 C6

78 Acropora Branching Tengah 9 Cm 9,511 33,684 C6

92 Acropora Encrusting Tengah 24 Cm 4,433 11,738 C6 C5

94 Acropora Encrusting Tepi 6 Cm 9,525 64,19 C6

95 Acropora Encrusting Tengah 26,5 3,916 10,276 D6 D5

Acropora Encrusting Tengah 11,5 6,419 29,91 D6

Tengah 17 Karang mati

99 Acropora Encrusting Tengah 23 Cm 6,084 29,025 C6

100 Porites Encrusting Tepi Kiri 22 Cm 8,122 48,031 C6

Acropora Encrusting Tengah 19 Cm 3,746 8,374 D3 D2

101 Acropora Branching Tengah 20 Cm 7,568 33,807 C6

Porites Submassive Tepi 19 Cm 12,686 114,852 C6

103 Acropora Branching Tepi Kiri 19,5 Cm 5,499 22,457 C6

Acropora Encrusting Tengah Atas 22 Cm 3,728 9,573 D5 122 Acropora Branching Tengah Atas 36 Cm 5,085 26,955 C5 Acropora Encrusting Bawah Kanan 6,5 Cm 9,978 79,625 D6 123

124 Acropora Encrusting Tengah 40 Cm 7,914 28,52 C6

Pavona Encrusting

Tengah

Bawah 40 Cm 16,321 134,622 C6

Lampiran 1. Lanjutan No

Batu Genus Lifeform

Tempat Menempel Jarak Dari Dasar (cm) Diameter (cm) Luas (cm2) Keterangan Kesehatan Karang

Vertikal Horizontal Darkest Lightest

125 Acropora Branching

Sudut Atas

Kiri 40 Cm 6,495 27,441 D5

Acropora Branching Tengah 28.5 Cm 5,531 24,115 C6

Acropora Branching Tengah 12,5 Cm 4,67 10,745 E5

126 Acropora Branching Tengah 24 Cm 3,703 7,575 E5

128 Acropora Encrusting Tengah 4 Cm 7,432 25,393 D5

140 Acropora Branching Tengah 23 3,758 9,291 E4

Acropora Branching

Sudut Atas

Kanan 36 3,224 7,119 E4

Acropora Branching Tengah 34 3,918 10,232 C6

141 Acropora Branching Tengah 36 3,247 10,169 E5

Acropora Branching Tengah 30 3,443 7,834 C6

Acropora Branching Tengah 34 5,842 14,61 E5

Batas 2007 No

Batu Genus Lifeform

Tempat Menempel Jarak Dari Dasar (cm) Diameter (cm) Luas (cm2) Keterangan Kesehatan Karang

Vertikal Horizontal Darkest Lightest

155 Acropora Branching Tepi Sudut 40 3,76 7,127 C5

156 Acropora Branching Tengah 35 15,43 100,328 C4

Acropora Branching Tengah 5 6,596 50,212 D5

157 Acropora Branching Tengah 16 8,25 38,329 C6 E4

Acropora Digitate Tengah 20 3,31 5,695 D4

Acropora Branching Tengah 4 8,316 33,852 C4

158 Acropora Branching Tengah 12,5 8,331 30,009 C5

Lampiran 1. Lanjutan

No

Batu Genus Lifeform

Tempat Menempel Jarak Dari Dasar (cm) Diameter (cm) Luas (cm2) Keterangan Kesehatan Karang

Vertikal Horizontal Darkest Lightest

Acropora Branching Tengah 5 7,871 44,124 C5 D2

164 Acropora Branching Tepi 12,5 6,194 12,903 D3

165 Acropora Branching Tengah 4,5 6,989 28,091 Bulu Babi C5 C3

166 Acropora Branching Tengah 23 7,784 33,556 C3

Acropora Branching Tengah 12 3,51 7,357 E4

167 Acropora Branching Tepi 12 4,517 11,907 Bulu Babi E4

Acropora Branching

Tengah

Atas 18 10,623 47,038 Bulu Babi E5

168 Acropora Encrusting Tengah 5 3,571 9,4 Bulu Babi C4

170 Acropora Encrusting Tengah 20,5 3,674 7,593 D4

171 Pavona Encrusting Tengah 12 3,923 8,77 D6 D3

173 Acropora Encrusting Tengah 5 1,501 7,136 D6

Acropora Encrusting Tengah 24 3,449 9,336 D5

179 Acropora Branching Tengah 12 5,157 12,923 D4

Acropora Branching Tengah 8 6,283 23,968 D6 D4

180 Acropora Branching Tengah 20 6,588 19,424 D3

183 Acropora Branching Tengah 5 13,908 94,822 E5

Acropora Branching Tengah 35 7,804 36,295 C6 C5

187 Acropora Branching Tengah 21 1,915 6,762 C5

Acropora Branching Tengah 8 5,02 17,804 C6

188 Acropora Branching Tengah 5 6,334 23,087 E4

191 Acropora Branching Tengah 12 5,615 9,721 C4

Lampiran 1. Lanjutan No

Batu Genus Lifeform

Tempat Menempel Jarak Dari Dasar (cm) Diameter (cm) Luas (cm2) Keterangan Kesehatan Karang

Vertikal Horizontal Darkest Lightest

Porites Encrusting Tengah 8 6,842 32,347 E5

Porites Encrusting Tengah 18 5,289 18,798 E5

193 35 Karang mati

38 Karang mati

194 Acropora Branching Tengah 12 5,166 11,568 D5

195 Acropora Branching Tengah 5 4,871 13,908 C5

Acropora Branching Tengah 36 13,554 106,927 D6

Acropora Branching Tengah 21 6,503 31,05 C6

196 Acropora Tabulate Tengah 37 13,389 96,633 C5

197 Porites Encrusting Tengah 37 7,825 39,682 E5

Porites Massive Tengah 17 8,747 65,427 E5

198 Porites Encrusting Tengah 4 7,547 26,498 E4

199 Porites Encrusting Tengah 6 8,923 52,263 E5

200 Acropora Branching Tengah 50 8,648 33,637 C5

202 Acropora Digitate Tengah 30 3,986 10,633 D3

Porites Encrusting Tengah 30 5,411 16,187

203 Acropora Branching Tengah 10,5 5,533 14,95 E5

Acropora Branching Tengah 16 4,113 11,175 C5

4 Karang mati

204 Pavona Encrusting Tepi 7 8,993 52,257 C6

Tengah 27 Karang mati

Tengah 34 Karang mati