1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jakarta merupakan wilayah perkotaan yang memiliki kedudukan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan merupakan daerah otonom tingkat provinsi. Peran ganda ini menjadikan Jakarta sebagai kota tersibuk di Indonesia menurut Inacraft (2014). Jakarta memiliki permasalahan yang sangat kompleks dan membutuhkan penyelesaian masalah yang melibatkan berbagai instrumen, salah satunya adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas merupakan sebuah dampak dari penataan ruang yang kurang memperhatikan berbagai aspek, salah satunya adalah aspek geografis yang menekankan pada faktor keterjangkauan antarlokasi (Susantono, 2009).

Ketidakcocokkan geografis antara lokasi permukiman dan lokasi kerja, yang tercermin dari keberadaan lokasi permukiman yang semakin jauh dari pusat-pusat kegiatan, berdampak pada perjalanan yang cukup panjang dan pola perjalanan yang cenderung konsentrik radial (Susantono, 2009). Efek langsung yang dapat dirasakan adalah pemadatan kendaraan di berbagai ruas jalan di kawasan yang memiliki aktivitas yang tinggi, seperti Central Business District (CBD) yang merupakan kawasan pusat dari segala kegiatan kota meliputi politik, sosial budaya, ekonomi dan teknologi (Herbert, 1973 dalam Yunus, 1994).

Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman merupakan poros utama Jakarta yang dikembangkan sebagai kawasan pusat kegiatan (CBD) sejak tahun 1950an. Poros ini merupakan bagian dari segitiga emas Kota Jakarta, dimana terdapat bangunan-bangunan vital negara. Gedung perkantoran, pemerintahan pusat, kedutaan besar dari berbagai negara, pusat perdagangan, kuliner, hiburan, pendidikan dan lain-lain dijumpai di Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman.

Menurut beberapa studi, kemacetan diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah perjalanan dan jumlah kendaraan pribadi yang tinggi, terutama di

2 jam-jam puncak, yakni terjadi sekitar pukul 06.30-9.00 WIB dan sekitar pukul 16.30-19.30 WIB (Susantono, 2009; Tim Redaksi Butaru, 2009). Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman yang dikatakan sebagai pusat kota merupakan poros dengan aktivitas yang tinggi, dimana dijumpai sekitar enam ratus ribu jumlah kendaraan dan tujuh juta perjalanan atau 32% dari total 21,9 juta perjalanan di Jakarta setiap harinya (Susantono, 2009; Jica Sitramp, 2010).

Pemerintah DKI Jakarta bersama Dinas Pekerjaan Umum sejak awal tahun 1990-an menerapkan berbagai solusi untuk meminimalisir kemacetan lalu lintas di sepuluh jalan arteri di Jakarta. Tiga dari sepuluh jalan arteri tersebut berada di Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman, yakni Jalan Medan Merdeka, Jalan MH. Thamrin, dan Jalan Jend. Sudirman. Program-program yang diterapkan oleh pemerintah diantaranya pemberlakuan jalur 3-in-1, jalur khusus bus, perbaikan jalan, pengembangan angkutan umum, dan pembangunan jalan tol. Kemudian sejak tahun 2003, pemerintah membangun jalur khusus bus (busway).

Berbagai solusi yang ditawarkan tersebut dirasakan tidak menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemacetan lalu lintas di jalan raya. Upaya peningkatan kapasitas jalan (pembangunan jalan raya termasuk jalan tol) dan perbaikan jalan membutuhkan dana yang tinggi dan ketersediaan lahan 1% setiap tahun, dimana hanya sekitar 0,01% yang dapat terealisasi (Dinas PU, 2009; Dinas PU 2010). Dampak yang ditimbulkan dari upaya tersebut justru mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor pribadi, dimana mencapai ± 8% per tahun dalam kurun waktu 2006-2010 (Dinas Perhubungan, 2010).

Moda transportasi kendaraan bermotor menjadi pilihan yang umum untuk dilakukan pada setiap perjalanan, tidak terkecuali pada perjalanan jarak pendek. Kondisi tersebut akan menyebabkan jalan raya mendekati kapasitas maksimal untuk mengakomodasi kendaraan bermotor. Dengan kata lain, ketika kebutuhan perjalanan oleh kendaraan bermotor tidak lagi mampu dilayani oleh luas jalan raya yang tersedia, maka aliran pergerakan akan terhambat. Menurut data dari Dinas Perhubungan tahun 2010, jumlah kendaraan bermotor yang dapat tertampung hanya sekitar 68% dari total kendaraan bermotor yang terdaftar. Oleh sebab itu, dibutuhkan alternatif moda transportasi lain untuk mengubah preferensi kebutuhan

3 perjalanan dengan moda kendaraan bermotor yang berkisar 70% menjadi moda non-kendaraan bermotor, yakni moda jalan kaki, khususnya untuk tipe perjalanan jarak pendek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 93/PRT/M/2014, salah sau tujuan perencanaan trotoar adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Trotoar merupakan salah satu prasarana untuk pejalan kaki yang bermanfaat untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki ketika melakukan aktvitas jalan kaki. Menurut Krambeck (2006), ada tiga aspek yang harus dimiliki dari trotoar agar moda jalan kaki diminati sebagai moda transportasi yang diprioritaskan pada tipe perjalanan jarak pendek, yakni keamanan (safety), keselamatan (security), dan kenyamanan (convenience). Ketiga aspek tersebut pada trotoar dapat diketahui melalui sebuah rangkaian penilaian, yakni walkability index. Walkability index adalah satu metode yang digunakan untuk menilai tingkat kemudahan (walkability) trotoar yang menitikberatkan pada eksplorasi desain trotoar dari perspektif pedestrian (pedestrian friendly design of sidewalk) (Owen et al, 2004).

1.2. Perumusan Masalah

Jakarta, sebagai kota tersibuk di Indonesia menurut Inacraft (2014), memiliki sekitar 21,9 juta kebutuhan perjalanan setiap harinya, dimana tujuh juta perjalanan diduga berada di pusat kota dan sekitar enamratus ribu jumlah kendaraan yang menuju pusat kota (Susantono, 2009; Jica Sitramp, 2010). Upaya Pemerintah DKI Jakarta kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemacetan di beberapa titik keramaian di Jakarta seperti kawasan pusat kegiatan (CBD) Jakarta, yakni Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman. Upaya-upaya tersebut membutuhkan anggaran dan ketersediaan lahan yang tidak sedikit.

Trotoar sebagai prasarana untuk pejalan kaki perlu dikembangkan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki serta mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Jalan kaki dinilai sebagai moda alternatif untuk mengalihkan kebutuhan perjalanan dengan moda kendaraan bermotor, khususnya pada perjalanan jarak pendek. Oleh sebab itu, perancangan trotoar perlu disesuaikan

4 dengan kebutuhan penggunanya dan dirancang untuk dapat menarik pelaku perjalanan jarak pendek yang menggunakan moda transportasi kendaraan bermotor. Menurut Krambeck (2006), perancangan trotoar perlu memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Untuk dapat mengetahui hal tersebut, berikut pertanyaan penelitian yang dapat disimpulkan:

1. Bagaimana tingkat kemudahan (walkability) trotoar di jalan utama Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman?

2. Bagaimana persepsi pedestrian terkait kondisi trotoar yang tersedia dan kondisi trotoar yang diharapkan di wilayah penelitian?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai tingkat walkability jalur pedestrian (trotoar) di wilayah penelitian meliputi: (i) mengidentifikasi tingkat walkability trotoar di Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman, (ii) mengeksplorasi persepsi pedestrian terkait moda jalan kaki dan kondisi trotoar secara umum di wilayah penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. membangun argumen mengenai pentingnya moda jalan kaki dalam upaya pengurangan kemacetan di jalan arteri utama Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman,

2. merangkum persepsi pedestrian terkait moda jalan kaki dan kondisi trotoar secara umum dengan tujuan dapat menjadi masukan atau rujukan dalam perancangan trotoar di Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman ke depannya.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Keaslian Penelitian

Sub bab keaslian penelitian membahas mengenai komparasi penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan. Dalam sub bab ini, akan dikomparasikan penelitian-penelitian yang menggunakan metode walkability index yang sama, yakni The Global Walkability Index dari World Bank yang dibuat oleh Krambeck pada

5 tahun 2006.

Clean Air Initiative for Asian Cities (CAI-Asia) pada tahun 2012 melakukan penilaian walkability yang membandingkan Hong Kong dan India terhadap 19 negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Tiga hal yang ditekankan dalam penelitian ini antara lain menilai walkability dengan sembilan indeks dari Global Walkability Index, memberikan deskripsi dan statistik persepsi pedestrian terkait hal-hal yang perlu dikembangkan di trotoar dan tipe perjalanan pedestrian, serta mengkaji kebijakan pemerintah (government policies) terkait perencanaan dan pemeliharaan trotoar.

CAI-Asia membagi area studi menjadi tiga kawasan, yakni kawasan permukiman, pendidikan, dan transportasi publik. Metode yang digunakan ada dua, yaitu survei lapangan dan wawancara. Menurut pedestrian, terdapat empat hal yang perlu ditingkatkan untuk dapat menarik minat pedestrian di wilayah penelitian, yakni peningkatan tempat penyeberangan, peniadaan gangguan dan parkir jalan, pelebaran dan peningkatan kebersihan, penambahan lampu jalan, penurunan kecepatan kendaraan, dan kemudahan akses bagi disabilitas.

Luadsakul-Ratanvaraha (2013) melakukan penilaian walkability di Provinsi Nakhon Ratchasima Thailand dengan parameter Global Walkability Index, namun dengan menambahkan klasifikasi bobot yang dikembangkan oleh CAI-Asia. Area studi terdiri dari dua, yakni Monumen Thao Suranaree (area studi 1) dan Universitas Ratchasima Rajabhat (area studi 2). Berdasarkan hasil, area studi 1 memiliki tingkat walkability yang lebih tinggi dibandingkan area studi 2. Kesimpulan yang didapatkan adalah walkability index memiliki hubungan positif dengan pemanfaatan bangunan/lahan dan infrastruktur fisik, dimana penempatan trotoar yang baik akan menarik masyarakat untuk menggunakan jalur pedestrian.

Penelitian “Walkability Index Jalur Pedestrian (Trotoar) di Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman Jakarta” menggunakan Global Walkability Index dengan sembilan parameter yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kemudahan trotoar di jalan besar utama, tanpa

6 melibatkan jalan lokal dan lingkungan. Penelitian ini tidak melibatkan kajian mengenai kebijakan dan menempatkan kajian mengenai persepsi pedestrian sebagai komponen penilaian yang tidak terukur. Analisis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dan komparatif, dimana dijabarkan kondisi trotoar berdasarkan skor indeks pada setiap parameter, dan mengaitkan tingkat walkability dengan kawasan fungsional (pemanfaatan bangunan/lahan yang dominan).

1.4.2. Landasan Teori

1.4.2.1. Perencanaan Ruang Publik Kota

Perencana tata ruang perlu menyadari bahwa setiap perjalanan dimulai dan diakhiri dengan berjalan kaki. Berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh Alexander (1965) dan Gehl (1987) dalam Idelina-Hitoshi (2005), kota yang nyaman sangat berkaitan dengan daya tarik trotoar di wilayah tersebut. Trotoar merupakan salah satu elemen ruang publik yang dibangun dengan tujuan untuk memfasilitasi pedestrian dan memberikan akses pada masyarakat untuk berinteraksi (Litman, 2003 dalam Iderlina-Hitoshi, 2005).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014, trotoar adalah jalur pedestrian yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Tujuan dari penyediaan dan pemanfaatan trotoar adalah untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki saat berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah, lancar, aman, nyaman, dan mandiri. Selain itu, trotoar juga memiliki peran penting dalam sistem transportasi perkotaan, yakni bagian yang terpisahkan dalam sistem pergantian moda pergerakan lainnya dan mengurangi kemacetan lalu lintas.

Keberadaan manusia beserta dengan kegiatannya di permukaan bumi banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan.

7 Begitupun dalam praktik perencanaan kota, unsur manusia dalam hal ini perilaku manusia dipandang memiliki kekuatan untuk memengaruhi lingkungan, dan sebaliknya (Yunus, 2010). Saat ini, perencanaan kota di kebanyakan negara Asia dipengaruhi oleh ide dan konsep dari negara Barat, akan tetapi strategi tersebut sering gagal diterapkan karena perbedaan kultur sosial (Edensor 1999). Kultur sosial merujuk pada tata kelakuan yang merupakan hasil hubungan antarmanusia di dalam suatu kelompok masyarakat yang ditaati bersama, kemudian menjadi sebuah kebiasaan dalam berperilaku (Wibowo, 2014).

Seperti di negara Barat, desain ruang dibuat secara horizontal, dimana ruang memiliki fungsi terpisah satu sama lain, sedangkan di negara-negara Asia, desain ruang bersifat vertikal atau multi-dimensi, dimana ruang memiliki fungsi yang tidak hanya satu (Thiis-Evensen, 1992; Hall, 1968, dalam Iderlina-Hitoshi, 2005). Hal ini selain disebabkan oleh ketersediaan lahan yang minim, juga disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan ruang untuk fungsi yang tidak semestinya.

Rapoport (1990) dalam Bararatin (2011) mengatakan bahwa perancangan lingkungan perlu menekankan pada aspek pengalaman yang mampu menarik minat penggunanya sehingga orang bisa merasa nyaman, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan tersebut. Jika kondisi lingkungan tersebut dianggap baik dan mampu mengakomodasi kebutuhan penggunanya, maka seseorang akan tertarik untuk melibatkan diri di dalamnya (Steele, 1981 dalam Bararatin, 2011).

1.4.2.2. Transportasi dalam Ranah Keilmuan Geografi

Geografi transportasi merupakan cabang ilmu dari geografi yang mempelajari tentang pergerakan manusia, barang, dan informasi antardaerah serta moda transportasi dan hubungannya dengan

8 manusia, lingkungan, dan wilayah perkotaan (Briney, 2012). Menurut Rodrigue (2013), terdapat tiga konsep yang dikaji dalam geografi transportasi yakni noda, jaringan, dan permintaan. Noda merupakan lokasi awal dan akhir dari pergerakkan pada suatu wilayah geografis. Jaringan berkaitan dengan struktur dan organisasi dari infrastruktur seperti jaringan jalan raya yang melewati suatu wilayah. Permintaan berbasis pada kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang berbeda.

Sejak 1990, geografi transportasi menerima perhatian baru terkait dengan isu mobilitas, produksi, dan distribusi. Peran penting geografi transportasi adalah untuk memahami hubungan spasial yang diciptakan dari sistem transportasi. Geografi transportasi menjawab hubungan keruangan yang mampu membantu pemerintah dan swasta untuk menyelesaikan permasalahan transportasi, seperti kapasitas, pemindahan, reliabilitas, dan integrasi dari sistem transportasi (Rodrigue, 2013).

Di era perkembangan teknologi, kendaraan bermotor merupakan satu moda yang menjadi pilihan mutlak dalam perjalanan (Anthapur, 2012). Investasi yang besar pada infrastruktur yang mendukung moda kendaraan bermotor berdampak pada tidak adanya perencanaan untuk moda non-kendaraan bermotor, yakni moda jalan kaki dan sepeda. Menurut Fang (2005) dalam Krambeck (2006), walaupun negara berkembang memiliki jumlah perjalanan dengan berjalan kaki yang signifikan, penyediaan infrastruktur dan pelayanan sering terabaikan sebab alokasi anggaran lebih difokuskan untuk pengembangan jalan raya.

Kemacetan lalu lintas adalah salah satu isu utama yang diakibatkan oleh perluasan kota, pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas fasilitas pedestrian, dan peningkatan jumlah kendaraan (Anthapur, 2012; Luadsakul-Ratanvaraha, 2013). Kondisi ini berdampak pada preferensi moda kendaraan bermotor sebagai

9 keputusan moda transportasi yang mutlak. Selain akan menyebabkan kemacetan, keputusan tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat menghantui masyarakat perkotaan seperti polusi udara, kesenjangan sosial, mobilitas yang rendah, dan penurunan kualitas hidup (Anthapur, 2012).

Banyak negara berkembang merespon persoalan kemacetan dengan meningkatan investasi pada pengembangan jalan raya, dimana investasi ditujukan hanya untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna kendaraan bermotor (Peñalosa, 2005). Pembuat kebijakan perlu memperhatikan kebutuhan semua pelaku perjalanan yang menggunakan berbagai moda transportasi, baik pengguna moda kendaraan bermotor maupun pengguna moda non-kendaraan bermotor seperti pejalan kaki dan pesepeda. Hal ini akan meningkatan efisiensi perjalanan dan kapasitas jalan yang ada dengan menggerakkan besaran permintaan perjalanan dengan moda transportasi yang beragam. Jalan akan lebih mampu untuk mengakomodasi moda kendaraan bermotor sehingga kemacetan lalu lintas akan berkurang (Smart Growth America, 2010).

1.4.2.3. Walking Approach

Solusi untuk meminimalisir penumpukkan kendaraan bermotor di jalan raya telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan moda transportasi yang fokus pada upaya pengembangan jalan raya ternyata memperburuk kondisi transportasi, dimana justru mendorong peningkatan kebutuhan perjalanan degan moda kendaraan bermotor.

Berjalan kini menjadi topik yang hangat dalam kajian perencanaan kota dalam beberapa dekade terakhir. Perencana dan pembuat kebijakan berupaya untuk mendorong pengguna moda jalan kaki sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, dari pemanasan global, polusi udara, kemacetan lalu lintas, hingga

10 masalah kesehatan seperti obesitas dll. (Sungjin, 2008). Berbagai negara di Amerika, Eropa, dan Asia saat ini mulai tertarik untuk mengkaji dan menggunakan moda jalan kaki sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kemacetan lalu lintas yang serius di perkotaan.

Pendekatan moda jalan kaki (walking approach) merupakan pendekatan yang menekankan peran penting moda jalan kaki sebagai moda transportasi alternatif di perkotaan. Sejak 1992, Departemen Transportasi Amerika telah menyadari bahwa moda jalan kaki merupakan salah satu moda transportasi yang perlu diperhitungkan, khususnya untuk mengurangi konsekuensi negatif dalam sistem transportasi, yakni kemacetan lalu lintas. Sejak saat itu, pedestrian dan pesepeda ditetapkan sebagai salah satu pelaku perjalanan dalam sistem transportasi dan mulai melibatkan persepsi pedestrian dalam perancangan trotoar.

1.4.2.4. Penggunaan Lahan (Land Use) dan Walkability

Menurut Frumkin et al (2004) dalam Brown et al (2009), menggabungkan fasilitas-fasilitas komersil dengan perumahan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Hal ini tidak lagi dapat dijumpai di berbagai kota besar, sebab fokus perencanaan tata ruang perkotaan sekarang difokuskan untuk meminimalisir terjadinya dampak-dampak buruk yang potensial.

Pemisahan lokasi antara penggunaan lahan tertentu, seperti industri, diupayakan untuk meminimalisir dampak buruk dari industri terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pemisahan lokasi perumahan dengan fasilitas-fasilitas komersial ternyata memberikan dampak buruk yang lain, yakni menyebabkan masyarakat enggan untuk berjalan sehingga angka penggunaan kendaraan bermotor meningkat (Johnson, 2001 dalam Brown et al, 2009).

11 Beberapa studi menyatakan bahwa variasi penggunaan lahan adalah faktor kunci yang dapat mendorong masyarakat untuk berjalan kaki. Kajian penggunaan lahan sangat berkaitan dengan isu transportasi untuk mengenal lingkungan mana yang dapat mengubah perilaku atau untuk mengetahui tipe lingkungan yang mendukung preferensi moda jalan kaki sebagai pilihan moda dalam transportasi (Cao et al, 2009 dalam Brown et al, 2009).

Dalam kajian walkability, variasi penggunaan lahan di suatu area berkenaan dengan pemanfaatan bangunan/lahan. Menurut Shirvani (1985) dalam Perencanaan Kota (2014), pemanfaatan bangunan/lahan mempertimbangkan segi umum dan aktivitas pejalan kaki yang akan menciptakan suatu lingkungan yang lebih manusiawi. Istilah pemanfaatan bangunan/lahan atau tata guna lahan digunakan sebagai dasar dalam urban design process, dimana pemanfaatan bangunan/lahan digunakan untuk mengetahui kondisi aksesibilitas di suatu daerah yang disesuaikan langsung dengan potensi yang perlu dikembangkan.

Pemanfaatan bangunan/lahan dikuantifikasikan ke dalam sebuah formula sebagai Shanon Index/Entropy Index (Indeks Entropi). Indeks entropi merepresentasikan variasi penggunaan lahan di suatu area. Apabila suatu wilayah memiliki nilai entropi yang tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa satu penghuni melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, belanja, rekreasi dll. dengan berjalan kaki (Dobesova, 2012).

1.4.2.5. Walkability Index

Ketika perencana dan pembuat kebijakan dihadapkan pada upaya mendorong masyarakat untuk berjalan kaki, para perencana dan pembuat kebijakan sebenarnya tidak terlalu memperhatikan tentang aspek kualitas dari lingkungan pejalan kaki (Peñalosa, 2005). Aspek kualitas trotoar yang dimaksud adalah tingkat kemudahan berjalan kaki atau yang disebut dengan walkability. Walkability atau walk

12 ability merupakan sebuah konsep dalam perencanaan ruang publik perkotaan yang menekankan pada rancangan trotoar yang dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya, yakni pedestrian (Leslie et al, 2006). Tingkat walkability trotoar dapat diukur melalui sebuah metode yang dikenal dengan walkability index. Berikut beberapa metode walkability index yang digunakan pada berbagai negara Asia:

Global Walkability Index (GWI)

Metode GWI merupakan metode walkability yang paling sering diterapkan di negara-negara Asia. Dalam menilai tingkat walkability, walkability index memiliki beberapa parameter yang dapat dikuantifikasikan. Walkability index yang digunakan adalah Global Walkability Index dari World Bank yang disusun oleh Krambeck pada tahun 2006. Dalam indeks ini, daya tarik trotoar dinilai berdasarkan tiga aspek, yakni keselamatan (security), keamanan (safety), dan kenyamanan (convenience). Berikut parameter-parameter dalam metode Global Walkability Index yang digunakan untuk menilai tingkat walkability trotoar:

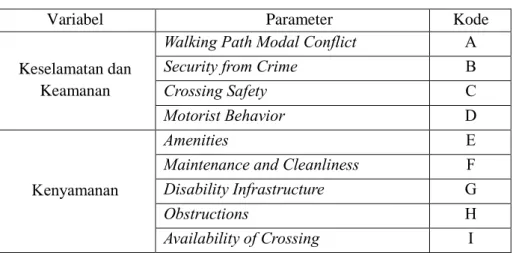

Tabel 1.1. Parameter Global Walkability Index (Krambeck, 2006)

Variabel Parameter Kode

Keselamatan dan Keamanan

Walking Path Modal Conflict A

Security from Crime B

Crossing Safety C

Motorist Behavior D

Kenyamanan

Amenities E

Maintenance and Cleanliness F

Disability Infrastructure G

Obstructions H

Availability of Crossing I

Sumber: The Global Walkability: Talk the Walk and Walk the Talk oleh Krambeck (2006)

Ada tiga komponen penilaian yang digunakan dalam Global Walkability Index untuk menilai tingkat kemudahan berjalan kaki di

13 trotoar. Tiga komponen tersebut, antara lain 1) komponen fisik, 2) komponen humanis, dan 3) komponen kebijakan.

Komponen fisik berisikan sembilan parameter terukur yang digunakan untuk menilai kondisi operasional trotoar yang meliputi sembilan aspek penilaian. Komponen humanis menekankan pada persepsi pedestrian terkait kondisi trotoar yang tersedia dan yang diharapkan (pedestrian wish-list) yang sangat diperlukan agar lingkungan pedestrian mampu menarik minat pelaku perjalanan jarak pendek. Komponen kebijakan mencerminkan derajat dukungan pemerintah dalam pengadaan infrastruktur trotoar, dalam hal ini gambaran secara umum menganai kebijakan dan perundang-undangan terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan trotoar di lapangan.

IPEN Walkability Index

Kajian walkability dalam proyek IPEN (International Physical Activity and the Environment Network) bertujuan untuk memaparkan hubungan antara aktivitas fisik manusia dengan lingkungan perkotaan dimana mereka tinggal. Ada beberapa faktor yang menentukan aktivitas fisik manusia menurut IPEN, antara lain jarak dari tempat tinggal ke kawasan lain, kerapatan bangunan, variasi penggunaan lahan, dan rasio bangunan terhadap jalan .

Indeks IPEN terdiri dari empat indeks, Connectivity Index, Entropy Index, FAR (Floor Area Ratio) Index, dan Household Density Index. Metode walkability index dari IPEN merupakan gabungan dari keempat indeks terebut dimana bobot dari connectivity index lebih besar dua kali lipat dibandingkan indeks yang lain.

Metodologi IPEN membagi area perkotaan yang dikaji menjadi beberapa sub-area. Hasil akhir walkability index merupakan gabungan dari penilaian empat indeks pada tiap sub area. Connectivity index merupakan indeks yang berisikan perhitungan jumlah

14 persimpangan jalan per sub-area. Entropy index merepresentasikan keragaman pemanfaatan bangunan/lahan seperti komersial, permukiman dsb (tabel 1.2). FAR index adalah indeks yang digunakan untuk mengukur rasio dari jumlah bangunan atau titik komersial per zona dari lahan komersial. Household density index merepresentasikan jumlah rumah tangga per area yang digunakan sebagai tempat tinggal.

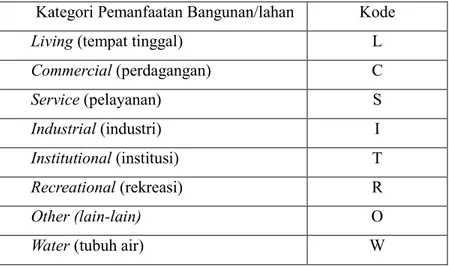

Tabel 1.2. Kategori Pemanfaatan Bangunan/lahan Menurut Shanon dalam IPEN

Sumber: Walkability Index in the Urban Planning: A Case Study in Olomouc City (Dobesova, 2012)

Walkability Analysis Tool (WAT)

Walkability Analysis Tool (WAT) merupakan salah satu metode yang dirancang oleh seorang pelajar dari Worcester Polytechnic Institute di Amerika Serikat. Metode ini dibuat khusus untuk menilai walkability dan pengalaman berjalan pedestrian di wilayah pedalaman di Hong Kong hingga wilayah pelabuhan serta sebaliknya (Harbour Business Forum, 2010)

WAT memiliki empat parameter, yakni number of connection, number of choke points, number of breakdowns, dan number of directional signs/maps. Penilaian walkability dilakukan dengan menjumlah nilai bobot keseluruhan parameter. Bobot

masing-Kategori Pemanfaatan Bangunan/lahan Kode

Living (tempat tinggal) L

Commercial (perdagangan) C Service (pelayanan) S Industrial (industri) I Institutional (institusi) T Recreational (rekreasi) R Other (lain-lain) O

15 masing parameter didapatkan dengan mengkali jumlah tiap parameter dengan rasio luas area terbesar.

Langkah penelitian yang dilakukan ada dua, pertama adalah membagi wilayah penelitian menjadi beberapa sub-area dan langkah kedua adalah melakukan survei pada pedestrian untuk mengetahui persepsinya mengenai pengalaman berjalan di Hong Kong.

Dalam penelitian pertamanya di Hong Kong, Audi et al (2010) membagi pelabuhan menjadi enambelas area. Masing-masing area dibagi ke dalam empat rute. Setelah mengetahui hasil skor walkability, peneliti menetapkan empat rute untuk dilakukan survei persepsi pedestrian. Empat rute yang terpilih didasarkan pada pertimbangan skor walkability, kepadatan pedestrian, nilai strategis rute terhadap wilayah, dan wilayah dengan potensi yang tinggi untuk dikembangkan.

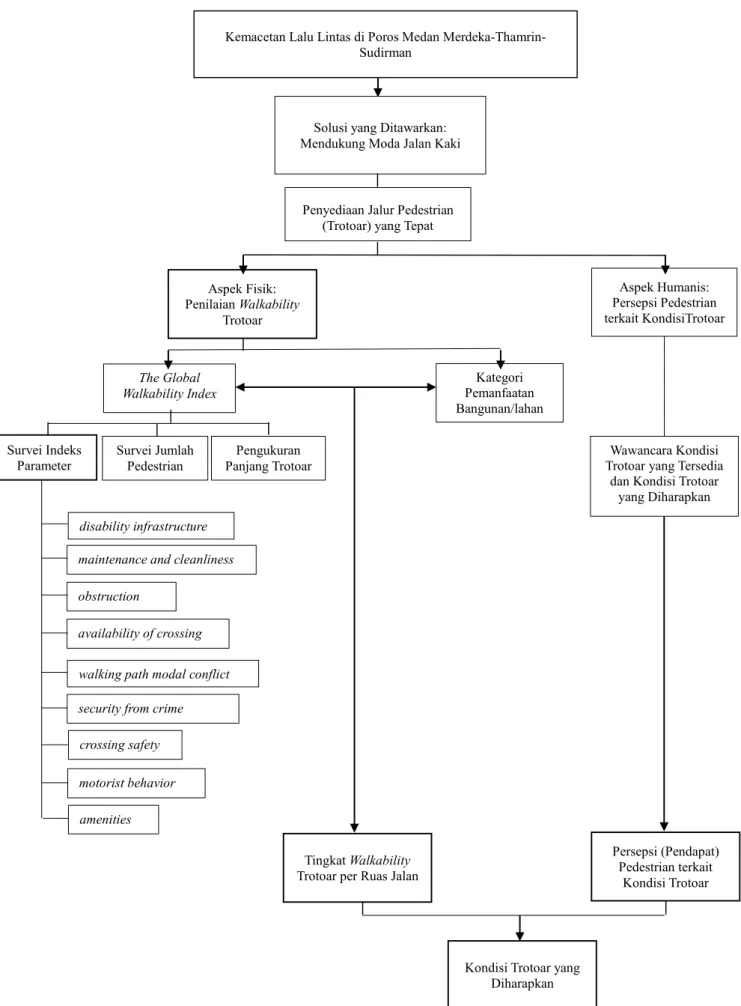

1.5. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian terdiri dari lima bagian, yakni latar belakang permasalahan, solusi yang ditawarkan, komponen penelitian, cara penelitian, dan hasil penelitian. Berikut ilustrasi kerangka penelitian yang dituangkan ke dalam diagram alir (diagram 1.1):

16 Kemacetan Lalu Lintas di Poros Medan

Merdeka-Thamrin-Sudirman

Diagram 1.1. Kerangka penelitian Solusi yang Ditawarkan:

Mendukung Moda Jalan Kaki

Aspek Fisik: Penilaian Walkability Trotoar Aspek Humanis: Persepsi Pedestrian terkait KondisiTrotoar The Global Walkability Index

walking path modal conflict security from crime crossing safety disability infrastructure maintenance and cleanliness obstruction Survei Jumlah Pedestrian Kategori Pemanfaatan Bangunan/lahan Pengukuran Panjang Trotoar

Penyediaan Jalur Pedestrian (Trotoar) yang Tepat

Survei Indeks

Parameter Trotoar yang Tersedia Wawancara Kondisi

dan Kondisi Trotoar yang Diharapkan

availability of crossing

motorist behavior amenities

Tingkat Walkability Trotoar per Ruas Jalan

Persepsi (Pendapat) Pedestrian terkait

Kondisi Trotoar

Kondisi Trotoar yang Diharapkan