vi

D. Kerangka Berpikir Penelitian 25

BAB II PENDIDIKAN, PENDIDIKAN UMUM, KEPRIBADIAN KAFFAH,

ZIKIR/DOA, DAN TAREKAT 26

A. Pendidikan 26

1. Konsepsi Pendidikan 26

2. Kategori Pendidikan dan Tujuan Pembelajaran 31

3. Pendidikan Umum/Nilai 34

4. Pendidikan Hati 38

5. Pendidikan Nilai (Akhlaq) dan Pribadi Utuh (Kaffah) 44

a. Pengertian Akhlak 47

b. Pendidikan akhlak dalam Keluarga 50

B. Pesantren 54

1. Pesantren dan nilai tradisional 56

2. Peran Kyai 57

3. Keunggulan pesantren 58

C. Kepribadian, Guru dan Murid 60

1. Kepribadian dalam Al Qur`an Menurut Ahli

Tafsir/Hikmah 63

2. Kriteria dan karakteristik guru muslim (Mursyid) 67 3. Interaksi Mursyid/Guru-Murid menurut Al Ghazali 72 4. Sifat-sifat yang harus dimiliki Murid 78

D. Hakikat Zikir dan Doa 82

1. Zikir 83

a. Tata cara Melaksanakan Dzikir dalam Tarekat 85

b. Praktek Zikir 86

c. Manfaat Zikir 87

vii

3. Keutamaan Zikir/Doa 93

E. Tasawuf 95

1. Tarekat Sebagai Jalan Tasawuf 97

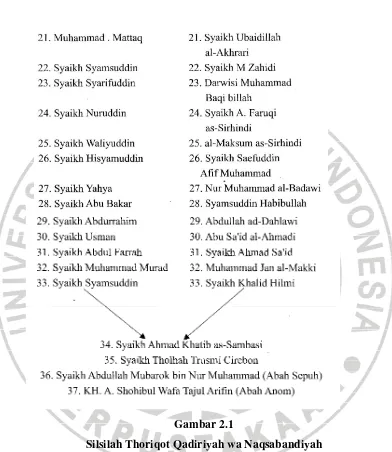

a. Sejarah Singkat Tarekat Qadiriyah 98 b. Sejarah Singkat Tarekat Naqsyabandiyah 99 c. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah 101 d. Inti Ajaran Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah 102 e. Silsilah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah 105

2. Penelitian Terdahulu 107

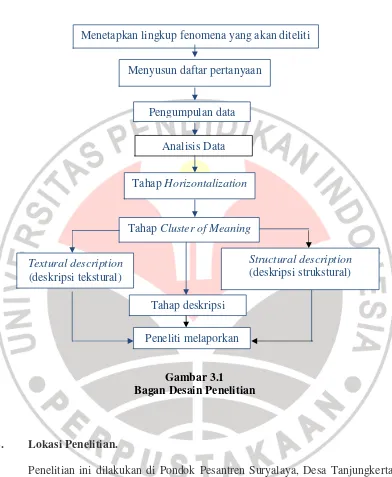

BAB III METODE PENELITIAN 115

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 115

1. Pendekatan Kualitatif 118

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 131

1. Sejarah Singkat Pendiri Pondok Pesantren Suryalaya 131

2. Riwayat Singkat Abah Sepuh 134

3. Perkembangan Pondok Pesantren Suryalaya 138

4. Aktivitas Talqin 140

B. Hasil Analisis Data

1. Deskripsi Profil Informan 141

2. Konstruksi Pengalaman Pezikir TQN 146

3. Interpretasi 175

a. Pembahasan terhadap Kategori Motif Pezikir 175 b. Pembahasan terhadap Praktek Zikir Pelaku/Informan 178 c. Pembahasan terhadap Manfaat Zikir bagi Pezikir 189

viii DAFTAR TABEL

Halaman

4.1 Latar Belakang Informan 145

ix DAFTAR BAGAN

Halaman

1.1 Kerangka Berpikir Penelitian 25

2.1 Silsilah Tarehoriqot Qadiriyah wa Naqsabandiyah 105

3.1 Bagan Desain Penelitian 129

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam dekade terakhir ini, suasana kehidupan bangsa Indonesia amat

memprihatinkan. Munncul berbagai perilaku menyimpang dari kaidah ajaran agama,

nilai moral, budaya bangsa yang selama ini dianut, dihormati dan dijunjung tinggi.

Hal tersebut mencerminkan seperti bangsa yang tidak beradab. Kecenderungan

masyarakat berperilaku negatif ini semakin nampak muncul dalam kehidupan

sehari-hari, bukan saja di kota-kota besar, bahkan telah melanda pula sebagian masyarakat

di pedesaan. Bukan saja masyarakat awam, tetapi merambah pula pada sebagian

masyarakat terpelajar, para penyelenggara negara, kelompok mahasiswa, dan para

siswa yang justru diharapkan sebagai generasi penerus bangsa.

Hampir setiap saat, media massa memberitakan berbagai penyimpangan

seperti maraknya korupsi (Kompas, 27 Juli 2008), jaringan narkoba/napza, minuman

keras, pelecehan seksual, sadisme, mutilasi, pornografi, pembalakan, kelompok geng

serta penyimpangan lainnya yang mengarah pada tindakan kekerasan dan amoral.

Sampai saat ini, berbagai ketegangan mental pun masih terus terjadi. Hanya karena

masalah kecil/sepele saja, seseorang bisa mencederai orang lain dan berujung pada

perkelahian massal (tawuran), sehingga memakan banyak korban, baik harta maupun

nyawa. Karena kecewa idola atau tim favorit yang dijagokannya tidak berhasil

milik masyarakat maupun pemerintah. Dalam mengatasi berbagai persoalan, tidak

jarang di antara mereka yang frustasi, stres, depresi lalu mereka memilih jalan pintas

(instan), seperti bunuh diri, membunuh orang lain bahkan ibu kandungnya sendiri,

tindakan kriminal, dan tindakan negatif lainnya yang mencerminkan kepribadian

masyarakat yang sedang sakit.

Kondisi masyarakat tersebut merupakan dampak reformasi dan globalisasi.

Selain itu hal ini terjadi akibat hak asasi manusia (HAM) yang ditafsirkan oleh

sebagian masyarakat sebagai era ”kebebasan”. Seperti dikemukakan Sularto

(Kompas, 21 Juli 2008), ”globalisasi dan neoliberalisme jangan dijadikan kambing

hitam. Kondisi sakit akut parah ini disebabkan antara lain oleh demokratisasi

pascareformasi yang terlanjur diartikan serba boleh dan saling berebut menang”.

Sedangkan Hasyim Muzadi sebagai salah seorang tokoh masyarakat (ulama)

menyatakan bahwa ”Sebab utama bangsa ini terpuruk, karena manusia di Indonesia

tidak lagi memiliki rasa takut kepada Allah SWT, sebagai bangsa yang beragama

Islam terbesar di dunia” (Republika, 7 Oktober 2008). Hilangnya rasa takut kepada

Allah mengakibatkan hilangnya rasa malu dan menghalalkan segala cara.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: ”Idzā lam tastahi, fashna’ mā syi’ta” artinya:

”Jika kamu tidak punya lagi rasa malu, maka berbuatlah semaumu” (H.R Bukhari).

Demikian juga, sikap mahasiswa/siswa di beberapa kampus/sekolah dalam

mengatasi berbagai masalah atau menyampaikan aspirasinya, mereka lebih suka

berunjuk rasa daripada bermusyawarah. Pernyataan kebebasan berpendapat dengan

mengarah pada perbuatan destruktif/anarkis. Tawuran antar kelompok yang pro dan

kontra dan menjalar ke kampus/sekolah lain dan berakibat lebih fatal. Sebenarnya

mereka mengetahui bahwa berdemo itu banyak menyita waktu belajar dan

mengganggu ketenangan, baik di kampus/sekolah maupun lingkungan masyarakat

sekitarnya.

Perbuatan negatif lainnya yang mencemari dan merusak kepribadian

mahasiswa/siswa seperti sikap tidak jujur, kebiasaan buruk (nyontek), merokok di

sembarang tempat, kurang menghargai waktu, tidak disiplin, berkata kasar, saling

memanggil nama yang tidak pantas, laki-laki berperilaku seperti wanita, hilangnya

rasa hormat/tawadu’ terhadap guru/dosen, tindak kekerasan (sadisme), terjerat

jaringan narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, dan tindak kriminalitas.

Sikap dan perilaku di kalangan para pelajar, ketika mereka menerima

pengumuman kelulusan hasil ujian negara, dengan luapan kegembiraan yang

berlebihan, mereka lakukan hal-hal yang tidak wajar dan mubazir seperti

mencoret-coret baju seragam sekolah, mewarna-warni rambut dan wajah mereka. Mereka

berarak keliling kota mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum,

melanggar norma sopan santun kehidupan bermasyarakat dan aturan agama.

Perilaku para mahasiswa/siswa tersebut mencerminkan bangsa yang telah

kehilangan jati dirinya. Bukan lagi bangsa yang patut diteladani, sebagai bangsa yang

bermoral, berakhlak mulia, dan bermartabat. Padahal, di masa-masa silam masyarakat

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, santun, cinta kedamaian, suka

Kondisi bangsa yang mencemaskan dan membahayakan menjadikan bangsa

tidak punya masa depan. Apakah mungkin bangsa ini bisa bangkit kembali menjadi

bangsa yang hidup tenang, istiqamah, berwibawa, adil makmur wa Robbun ghofur

(diridhoi Tuhan) di tengah peradaban bangsa-bangsa di dunia seperti yang

dicita-citakan para pendiri/perintis kemerdekaan dahulu? Jawabannya ada pada diri kita

sendiri. Sebagaimana firman Allah swt: ”Innallaha la yughoyyiru ma biqaumin, hatta

yughoyyiru ma bianfusihim”. (Q.S Al Ra’du (13): 11), artinya: ”Sesungguhnya Allah

tidak akan mengubah keadaan suatu kaum/bangsa, sebelum mereka mengubah

keadaan diri mereka sendiri”.

Betapa tingginya nilai moral/akhlak bagi suatu bangsa, Syauqy (Al Iskandari

et al, 1954: 112), seorang penyair Arab berkata: ”Wa innamā al-umamu al-akhlāqu

mā baqiyat. Fain humu dzahabat, akhlāquhum dzahabu. Wa laisa bi-’āmirin bunyānu

qaomin. Idzā akhlāquhum kanat khoroba”, artinya ”Sesungguhnya tegak bangsa

karena budi-bahasa (akhlak). Jika rusak budi-bahasa, maka runtuhlah bangsa. Mana

bisa membangun bangsa sejahtera, jika akhlak mereka rusak binasa”.

Pada hakekatnya krisis nilai-moral-akhlak yang menimpa bangsa ini adalah

krisis hati nurani, krisis sumber daya insani, krisis kemanusiaan yang berpribadi

retak (split personality) yang amat berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan

karena perilaku manusia amat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Peran

pendidikan moral-akhlak sebagai suatu wahana dalam mentranformasikan

nilai-nilai luhur, baik dalam konteks individual maupun kehidupan berbangsa menjadi

Seperti telah diketahui bahwa kehadiran manusia di dunia ini sebagai mahluk

yang dimuliakan Tuhan. Melihat kondisi bangsa seperti ini, jika dibiarkan, tidak

segera ditanggulangi, diprediksi bisa mengancam keselamatan dan keutuhan bangsa,

khususnya generasi muda yang akan meneruskan dan menghadapi kehidupan masa

depan, era global yang lebih kompleks dan kompetitif. Penyebab krisis

nilai-moral-akhlak ini diasumsikan antara lain karena terpicu oleh krisis ekonomi yang

berkepanjangan yang semakin menghimpit kehidupan masyarakat, kemudian memicu

krisis-krisis lainnya secara multidimensional. Selain itu, terjadi pula multibencana

dan musibah yang menimpa kehidupan bangsa ini baik karena faktor alam maupun

manusia. Akibatnya bangsa ini menjadi bangsa yang terpuruk, miskin nilai, nyaris

kehilangan arah dan cenderung pada kehidupan free value (bebas nilai).

Sebagaimana sabda Nabi SAW: ”Kāda al-faqru an yakūna kufron”, artinya:

”Kefakiran/kemiskinan bisa mendekatkan pada kekufuran” (HAMKA, juz 17, 1982:

45). Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa kemiskinan bisa memicu pada tindak

kejahatan karena kehidupan orang tersebut dalam keadaan tidak mampu yang

menyebabkan imannya jadi luntur.

Ditinjau secara kronologis faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya

ketahanan mental dan nilai-moral-akhlak bangsa Indonesia ini diprediksi karena

hal-hal berikut:

1. Kesalahan atau kurang berhasilnya dunia pendidikan dalam menyiapkan

generasi muda bangsa. Seperti dikemukakan Maman Rachman (Abdul

mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan secara simultan dan

seimbang. Dunia pendidikan cenderung meremehkan mata pelajaran yang

berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa. Di sisi lain, tidak dipungkiri

bahwa pelajaran yang mengembangkan karakter bangsa dalam pelaksanaan

pembelajarannya lebih banyak menekankan pada aspek kognitif dari pada

aspek afektif dan psikomotor. Pendidikan nilai belum secara total mengukur

sosok utuh pribadi siswa.

Demikian pula menurut Abdul Hamid (2000) bahwa

Selama ini pendekatan hasil pendidikan lebih mengutamakan pada nilai-nilai kognisi yang teramati saja. Sedangkan transformasi nilai moral, pembinaan dan pengembangan kepribadian siswa yang justru penting bagi hubungan sosial, baik dalam kontek individual maupun bermasyarakat dan bernegara, kurang mendapat perhatian serius.

Jika menilik porsi waktu pembelajaran dalam kurikulum lama (1975), untuk

Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), khususnya Pendidikan Agama (Islam)

secara jelas bertujuan membina dan mengembangkan keimanan, ketakwaan,

akhlak mulia serta pembinaan kepribadian peserta didik, alokasi waktunya

sangat tidak memadai. Bagi mahasiswa program S1 selama masa studi

delapan semester (4 tahun), mereka hanya memperoleh pendidikan agama

sebanyak dua sks. Maka untuk memenuhi mata kuliah Seminar Pendidikan

Agama (SPAI) dalam mengembangkan wawasan keagamaan, ketajaman

emosional spritual dan bimbingan praktek ibadah, lazimnya diambil dari porsi

mata kuliah muatan lokal (mulok) atau mata kuliah pilihan lain dengan materi

pendidikan nasional yang begitu tinggi berbobot yaitu ”membangun manusia

Indonesia seutuhnya” dapat dicapai secara optimal hanya dengan bahan materi

dan alokasi waktu yang sangat minim, tidak seimbang dengan porsi mata

kuliah lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kecerdasan intelektual.

Hal lain menunjukkan tidak adanya kesungguhan, ketekunan dan kedisiplinan

dari sebagian mahasiswa/siswa dalam proses pembelajaran. Mereka

tidak/belum terbiasa menekuni cara-cara belajar yang baik, bagaimana agar

studi mereka berhasil. Sebagian siswa hanya mau belajar sekedar untuk

mengejar nilai angka kelulusan ujian (Ujian Negara). Sebab itu, pelaksanaan

ujian, mahasiswa/siswa sering berbuat tidak jujur. Jika ada peluang mereka

cenderung melakukan ”kerja sama”, melihat catatan (nyontek), perjokian dan

menggunakan alat elektronik canggih yang bisa mengakses jawaban soal-soal

ujian. Sikap ini menunjukkan adanya gejala ketidaksiapan mereka, sehingga

timbul keraguan dan tidak percaya diri akan kemampuan yang mereka miliki.

Mereka tidak belajar secara sungguh-sungguh dengan persiapan yang matang.

Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang instan dan tidak mau bersusah

payah. Besarnya minat para siswa untuk mengikuti kursus atau bimbingan

belajar di saat-saat menjelang pelaksanaan ujian negara dengan suatu harapan

agar mereka mampu menjawab soal-soal ujian. Kondisi seperti itu

menunjukkan bahwa angka kelulusan semata-mata merupakan target utama

dalam pembelajaran, bukannya ilmu pengetahuan yang harus mereka kuasai

Salah satu dampak negatif dari proses pembelajaran yang hanya

mementingkan nilai semu tersebut, maka terjadilah kasus di beberapa sekolah

di salah satu daerah di Jawa Barat. Mereka merekayasa nilai hasil Ujian

Negara dengan angka kelulusan siswa 100 %, padahal bukan hasil yang

sebenarnya (nilai murni). Hal itu bisa terjadi karena keinginan keras yang

dikehendaki oleh pimpinan daerah tersebut (Pikiran Rakyat, 15 Januari 2007).

Kasus-kasus lain seperti pengawas yang memberikan kunci jawaban ujian

pada kandidat. Maraknya ijazah ”aspal” asli tapi palsu, copy paste suatu karya

ilmiah dan kasus-kasus kecurangan lainnya yang menyimpang dari

nilai-moral-akhlak mulia (Makmun,1999: 9). Kasus-kasus tersebut menunjukkan

bahwa pencapaian nilai kognisi lebih dipentingkan dari pada nilai

pembentukan sikap yang tercermin dalam kepribadian utuh dan berarti pula

telah menyimpang jauh dari tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Kondisi

seperti ini mengisyaratkan pula sebagai kegagalan atau ketidakberhasilan

Pendidikan Nilai-Moral Akhlak di negeri ini.

2. Dampak kebijakan politik ”Etis” penjajah. Di masa pra-kemerdekaan,

pemerintah kolonial Belanda secara sengaja selalu berusaha menjauhkan

(memisahkan) agama (Islam) sebagai basis/sumber nilai-moral-akhlak dari

kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

Pemerintah Kolonial Belanda menganggap bahwa Islam sebagai ajaran yang

selama pemerintahan Belanda maupun masa pendudukan Jepang, pendidikan

agama (Islam) tidak diajarkan di sekolah-sekolah umum negeri.

Untuk mempercepat maksud tersebut, Belanda melancarkan politik ”Etis”

dengan tujuan ”De-Islamisasi” (pendangkalan/pemurtadan) dan

”Westernisasi” (pem-Barat-an/ala Barat) sebagai sublimasi ”Kristenisasi”

terhadap keyakinan sebagian masyarakat Indonesia. Seperti dikemukakan

Husein (1969: 7) menukil pidato Ratu Belanda (1901):

Als Christelijke in Nederland verplicht in den Indischen Archipel de rechtpositie der Indische Christenen beter te regelen,van de Christelijke zanding op vaster voet steun te verleenen, en geheel het regeringbeleid te doordringen van het besef, dat Nederland tegen over de bevolking dezer geweeste een zedelijke roeping heeft te vervullen

Arti/terjemahnya:

Sebagai negara Kristen, Pemerintah Belanda berkewajiban mengatur lebih baik kedudukan hukum rakyat Kristen yang berada di Kepulauan Hindia Belanda (Indonesia), memperkuat zending Kristen, meneruskan kebijaksanaan Pemerintah tentang keinsafan bahwa Pemerintah Belanda harus mengisi panggilan moral terhadap negeri jajahan ini

Atas dasar kebijakan politik tersebut, Belanda berhasil memecah masyarakat

Indonesia dalam kelompok Kristen, kaum “abangan” di satu sisi dan kaum

“santri” di sisi lain. Demikian juga dengan politik Devide et Impera, Belanda

berhasil memperlebar dan menyuburkan perbedaan kebihnekaan bangsa

Indonesia. Dampak dari kebijakan tersebut masih dirasakan pengaruhnya

baik di masa pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru, karena sebagian

masyarakat beranggapan bahwa semua yang datang dari Barat adalah baik.

sebagian masyarakat Indonesia yang merasa rendah diri (hina/malu), jika

berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia atau bahasa ibu, cara beradat istiadat

dan berbudaya sebagai orang ”timur/pribumi”, seperti dalam menampilkan

nilai dan pesan moral kesenian daerah, mengkonsumsi jenis

makanan/minuman dan berbusana yang sesuai adat ketimuran (muslim).

3. Sekularisasi ajaran agama (Islam). Di masa pemerintahan Orde Lama, sejak

pascakemerdekaan (1945) hingga berakhirnya pemerintahan presiden pertama

(1965), bahwa fokus tujuan pendidikan (agama) lebih diorientasikan bagi

kepentingan politik penguasa yang cenderung mengarah pada sekularisme.

Seperti terlihat pada Undang-undang nomor 4 tahun 1950 dalam

penjelasannya menunjukkan bahwa Pendidikan Agama dalam sistem

Pendidikan Nasional berstatus; a. sebagai mata pelajaran elektif (pilihan), b.

murid-murid dewasa boleh menentukan apakah ikut atau tidaknya dalam

pelajaran agama, c. sifat dan jam pelajaran agama disesuaikan dengan jenis

sekolah, d. pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas bagi siswa.

Suatu hal yang ironis, bagaimana moral-akhlak bangsa dapat dibina dan

dikembangkan dengan baik, jika sumbernya sendiri (Islam) diangggap sebagai

ajaran yang tidak penting atau sebagai ”anak bawang”.

Demikian pula pada tahun 1965, Presiden RI mengeluarkan keputusan

(Kepres) nomor 145, tentang dasar dan tujuan pendidikan yang sangat

dipengaruhi oleh politik NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis)

nilai moral agama dengan moral nasional/internasional yang tidak jelas

rumusannya. (Natsir, dalam Al- Muslimun, No. 207/ XVlll,1987: 58-59)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka terdapat kecenderungan kuat

adanya upaya sekularisasi dalam pendidikan agama. Karena para siswa diberi

kebebasan boleh memilih belajar atau tidak belajar agama sama saja,

nonkredit dan tidak turut menentukan kenaikan kelas (ujian). Pada masa

pemerintahan Orde Lama juga ada pembinaan watak bangsa melalui “Nation

and Character building” (karakter moral bangsa), namun hanya sebatas

wacana yang dikenal dengan politik ”mercusuar” suatu kecenderungan untuk

mencari popularitas belaka.

4. Di masa pemerintahan Orde Baru, Pendidikan Nilai dengan bahan materi

nilai-nilai moral bangsa yang diajarkan guna membentuk, membina dan

mengembangkan karakter/kepribadian bangsa. Sayangnya ajaran tersebut

belum diaplikasikan sepenuhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

baru sekedar wacana pengkajian, penataran, bedah masalah, diskusi, simulasi

dan laporan karya tulis. Sosialisasi nilai-nilai moral agama (Islam) dalam

kehidupan masyarakat selalu dipantau dan dicurigai terutama pada masa

awal-awal pemerintahan. Dampaknya menjadi kenyataan dalam kehidupan bangsa

hingga saat ini, karena masih banyak terjadi penyimpangan seperti

merebaknya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), terkoyaknya supremasi

material yang amat merugikan masyarakat serta melumpuhkan perekonomian

negara.

Kondisi buruk seperti itu menunjukkan ketidaksiapan masyarakat dalam

menghadapi era reformasi (keterbukaan) akibat pembodohan, hilangnya

ketajaman berpikir, lunturnya demokrasi (semu) dan apa yang diperoleh dari

penataran selama ini ”mubadzir” (kurang bermanfaat). Sebagaimana

dikemukakan Sumantri (Pikiran Rakyat, 22 Oktober 2007), ”Pemerintahan

Orde Baru berupaya membangun karakter bangsa yang berjiwa Pancasila

melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Sayangnya dalam praktiknya penataran ini kemudian digunakan untuk

kepentingan elite politik, sehingga mengalami resistensi yang tinggi”.

Selain itu, dewasa ini semakin sulit menemukan figur masyarakat yang

mencerminkan pribadi teladan seperti kepemimpinan Rasulullah SAW dan

sirah (pola hidup) para sahabat untuk dijadikan panutan oleh generasi muda

bangsa Indonesia. Kepemimpinan yang berwibawa, adil, ikhlas, jujur, disiplin,

sederhana, bijak, tanggung jawab dan sifat-sifat terpuji lainnya. Moto

kepemimpinan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara: ”Ing ngarso sungtulodo,

ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”, sistem among kerja sama

yang serasi antara pemimpin dan yang dipimpin. Di depan (pemimpin)

menjadi teladan, di belakang (yang dipimpin) turut pula menyukseskan.

Terjadinya kesenjangan dalam kepemimpinan ini, karena generasi muda kita

pada saat itu tidak dipersiapkan secara sungguh-sungguh untuk menjadi

pemimpin sejati, ikhlas, tanpa pamrih seperti keberhasilan Rasulullah SAW

dalam membina para sahabat beliau dengan keteladanan uswah hasanah.

Karena itu cermin kehidupan bangsa Indonesia pada saat ini adalah

merupakan refleksi pewarisan dari kondisi masa lalu.

Pada masa Orde Baru-pun (1978) adanya kecenderungan sekularisasi terhadap

moral para pelajar, terutama di sekolah-sekolah swasta (Islam) dengan

diberlakukannya kebijakan pemerintah (Mendikbud) yaitu larangan

meliburkan para siswa di bulan Ramadhan dengan sanksi subsidinya akan

ditinjau kembali (dicabut). Sejak dahulu setiap bulan Ramadhan hampir di

semua sekolah menyelenggarakan banyak program yang ditawarkan kepada

para siswa, terutama dalam pembinaan praktek keagamaan, agar mereka

mengikutinya, seperti pesantren kilat, baca Al-Qur’an intensif, lomba dakwah

dan puisi serta kegiatan lainnya guna meningkatkan keimanan, ketakwaan

dan pembinaan akhlak para siswa. Masa libur Ramadhan itu bukan untuk

bermalas-malas, tetapi merupakan kesempatan kerja sama antara pihak

sekolah (guru/pembimbing) dan orang tua, dimana anak-anak mereka dituntun

dan dibina untuk mendalami ilmu agama sebagai basis nilai, agar mereka

memiliki kepribadian yang mantap (utuh). Menurut M. Natsir (Al Muslimun,

No. 207 Thn. XVIII, 1987: 62), kebijakan pemerintah secara sepihak yang

diselipkan melalui peraturan karena menurut pemahaman menteri pada saat

itu, negara RI ini adalah negara ”Laique”, yakni negara sekuler.

5. Bisnis media massa yang disalahfungsikan. Seperti dinyatakan Tisna

Amidjaja D. (1980: 68), bahwa dalam kehidupan moderen sekarang ini telah

terjadi ”complex bussiness-science-technology”. Selain menuju

super-efisiensi, dapat menimbulkan pula gejala dehumanisasi seperti krisis

kejiwaan, krisis kejujuran, lenyapnya sense of vocation (kesempatan kerja)

pada para remaja dan materialis oriented (serba materialis), lebih

mengutamakan kepentingan pribadi, keduniawian dan jauh dari tujuan akhirat.

Bergulirnya reformasi di negeri ini yang termotivasi pula oleh lajunya era

globalisasi, menjadikan kehidupan masyarakat dunia ini seakan-akan telah

menyatu, tidak ada lagi batas wilayah/negara,saling ketergantungan yang

salah satu cirinya ditandai dengan pesatnya teknologi canggih dan derasnya

arus informasi. Begitu mudahnya komunikasi antar individu maupun

kelompok masyarakat dan bangsa. Merebaknya teknologi informasi canggih

ini, selain memberikan kemudahan dapat pula menimbulkan gejala adanya

kristalisasi ragam nilai yang mengglobal sebagai medan magnet yang saling

mengimbas dan saling mempengaruhi. Memang hasil teknologi mutakhir

media audio visual elektronik ini amat membantu bagi kemudahan proses

pembelajaran, namun di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif, karena

bisa disalahfungsikan oleh para pengguna komoditas media massa yang tidak

yang memuat kisah-kisah fiktif, cerita dunia hitam, gambar, foto adegan

vulgar dan tontonan-tontonan lainnya yang tidak mendidik yang bisa

mempercepat hancurnya nilai-moral-akhlak masyarakat dan kepribadian anak

bangsa (mahasiswa/pelajar) sebagai dampak penyebaran virus-virus (bakteri)

yang menggerogoti rohani manusia yang ditebarkan oleh iblis (syetan).

Berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan media massa ini, seperti dinyatakan

Meutia Hatta, Menteri Negara Pemberdayaan Wanita (Pikiran Rakyat, 20

Oktober 2008) tentang pornografi: ”Kejahatan seksual sudah merajalela tidak

bisa terbendung lagi. Jika anak kecil sudah bisa menonton film atau gambar

porno, mereka akan selalu memikirkan apa yang dilihatnya, sehingga mereka

tidak punya lagi semangat belajar”. Data-data lain mengenai bahaya

pornografi seperti diungkapkan dari hasil penelitian Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI) tahun 2008 yang dilakukan di dua belas kota besar

dengan responden anak remaja berusia 12-18 tahun tentang menurunnya

moral akhlak mereka menunjukkan bahwa: 97% anak Indonesia telah

menonton film dewasa, 33% melakukan kegiatan seksual dan 21% anak di

bawah usia 18 tahun melakukan aborsi. (Republika, 22 Oktober 2008).

Sekaitan dengan rendahnya ketahanan mental kepribadian anak remaja awal

abad ini, Djawad Dahlan (2006) menyatakan bahwa abad 21 adalah abad

”kehilangan anak”.

Demikian juga hasil penilaian Komisi Penyiaran Indonesia selama 1,5 tahun

melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

(P3-SPS). Pelanggaran tayangan tersebut terutama karena mengandung unsur

kekerasan, mistik, pornografi dan memberi contoh buruk/negatif kepada anak.

(Kompas, 4 Juni 2008). Survey UNICEF (2007), anak Indonesia menonton

TV rata-rata lima jam sehari atau 30-35 jam seminggu atau 1.560-1.820 jam

per tahun dengan 220 hari efektif belajar dalam setahun (Kompas, 27 April

2009).

Menyikapi data-data hasil dari beberapa penelitian di atas menunjukkan

bahwa betapa bahayanya penyalahgunaan media massa bagi

nilai-moral-akhlak bangsa, khususnya bagi generasi muda (pelajar/mahasiswa). Sebab itu

kebebasan media massa yang tidak diatur dengan undang-undang dan sanksi

yang memadai akan lebih mempercepat keterpurukan dan kehancuran bangsa

ini.

6. Lemahnya pendidikan keluarga dan tanggung jawab orang tua. Keluarga

merupakan lembaga/institusi pendidikan yang pertama dan utama dalam

pembinaan moral-akhlak anak. Seyogianya orang tua mendidik anak-anak

mereka dengan menanamkan nilai-nilai moral keagamaan dan nilai-nilai luhur

budaya bangsa. Ketika anak baru lahir segera diperkenalkan dengan bisikan

kalimat thayyibah (baik), dilantunkan adzan dan iqamah di kedua telinganya.

Para orang tua harus mencontohkan dan membimbing anak-anak mereka

dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti mengamalkan

berusia dini, masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa dengan sentuhan kasih

sayang, akrab, sabar, harmonis, saling menyintai antar anggota keluarga dan

penuh tanggung jawab. Besarnya tanggung jawab orang tua terhadap

pendidikan anaknya, Rasulullah SAW bersabda: ”Kullu maulūdin yūladu ’alā

al-fitrah, fainnamā abawāhu yuhawwidānihī aw yunassirānihī aw

yumajjisānihī”. Artinya ”Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah,

maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau

Nasrani atau Majusi ” (H.R Bukhari dan Muslim).

Keteladanan orang tua sangat berpengaruh terhadap sikap perilaku

kepribadian anak sepanjang hayatnya dan berpengaruh juga bagi anggota

lainnya di lingkungan keluarga tersebut. Peribahasa mengatakan: ”Buah jatuh

tidak jauh dari pohonnya”. Oleh sebab itu suasana keluarga yang tidak

kondusif (lost/broken family) akan membekas (mirror image) pada jiwa anak

dan akan terbaca kembali dalam memori selama hidupnya seperti halnya

pembinaan keluarga yang baik/sukses akan menerap pada jiwa anak dalam

pengalaman hidupnya, sehingga mereka memiliki pribadi yang mantap dan

menjadi anggota masyarakat yang baik.

Krisis ekonomi saat ini merupakan salah satu faktor yang memicu rapuhnya

kehidupan keluarga dengan suasana yang selalu tegang, tidak ada rasa

kedamaian, individualistik hedonis dan egois,sehingga banyak orang tua yang

lalai terhadap masa depan pendidikan anak-anak mereka. Orang tua

Allah SWT atas kepercayaan yang dibebankan kepada mereka. Firman Allah

SWT: ”Yā ayyuhalladzīna āmanū qū anfusakum wa ahlīkum nāron” (Q.S At

Tahrim (66): 6), artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah

dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Kelalaian, kesibukan dan longgarnya pengawasan orang tua terhadap

pergaulan anak, seperti dengan siapa dia berteman, makanan/minuman yang

dikonsumsi, buku-buku bacaan, waktu pulang dari sekolah, tontonan acara

televisi, narkoba, geng motor dan lain sebagainya, dapat mengakibatkan

terimbasnya anak-anak mereka pada perbuatan-perbuatan yang negatif.

Pemantuan dan perawatan ini merupakan hal yang amat penting terhadap

proses perkembangan kepribadian anak selanjutnya. Menurunnya moral

akhlak para remaja yang sudah hampir merata ini salah satu penyebabnya

karena faktor kesibukan, kurangnya kepedulian dan perhatian orang tua dalam

menanamkan nilai-moral-akhlak terhadap anak-anak mereka.

Akhir-akhir ini timbul gejala/kasus dalam kehidupan masyarakat kita yang

kurang beruntung di suatu daerah di Jawa Barat. Guna menopang ekonomi

keluarga, maka ada orang tua yang rela membiarkan anaknya mencari nafkah

dengan melakukan perbuatan asusila di lembah hitam. Berapa banyak orang

tua yang sudah tidak peduli lagi terhadap keselamatan dan masa depan

anak-anak mereka. Akibatnya terjadi kasus anak-anak yang membunuh ibu kandungnya

sendiri karena permintaannya tidak dipenuhi, anak yang bunuh diri karena

membuat mereka telah kehilangan kendali arah hidup, rasa malu, terhina dan

perasaan dosa. Bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya gejala

ketidakmampuan atau kegagalan orang tua terhadap pembinaan

nilai-moral-akhlak anak-anak mereka dalam kehidupan keluarga yang berdampak pula

dalam kehidupan masyarakat luas.

7. Suasana pembelajaran di sekolah yang kurang kondusif. Sarana ibadah di

sekolah belum difungsikan secara maksimal. Praktek pembinaan keagamaan

siswa di sebagian besar sekolah sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah

Menengah Atas masih terabaikan, belum dilaksanakan secara

sungguh-sungguh. Dalam kehidupan beragama setiap sekolah baik negeri maupun

swasta, seyogianya menyediakan tempat ibadah yang memadai dan strategis,

seperti masjid atau mushala beserta sarana tempat bersuci, sehingga para

siswa dengan mudah dapat melaksanakan shalat berjamaah setiap waktu.

Pelaksanaan shalat berjamaah di sekolah ini amat penting bagi pembinaan

mental, spiritual dan kehidupan sosial, minimal selama siswa berada di

sekolah pada waktu siang, sore hari dan momen tertentu. Demikian juga

guru-guru sebagai pendidik harus menjadi teladan bagi mereka para siswa,

sehingga pada waktu-waktu shalat berjamaah dilaksanakan, baik pimpinan

sekolah, guru-guru maupun para karyawan, mereka beribadah bersama para

siswa tersebut. Kegiatan yang dilakukan siswa terutama dalam pembinaan

keagamaan (kepribadian) di sekolah akan terkesan dan terpolakan dalam

dan akhlak mulia seyogianya bukanlah monopoli tugas guru atau dosen agama

semata, tetapi kewajiban seluruh guru/dosen bidang studi termasuk para

karyawan di sekolah tersebut.

Selain berfungsi sebagai sarana ibadah, masjid dan mushala dapat

dimanfaatkan juga sebagai arena pentas acara-acara keagamaan dan ibadah

sosial lainnya seperti zikir/doa bersama, latihan berpidato (kutbah) yang baik,

pembacaan puisi (keagamaan), pembagian santunan, praktik penyembelihan

hewan qurban dan bentuk ibadah lainnya yang dilaksanakan oleh para siswa,

warga sekolah dan orang tua (masyarakat). Sebagaimana Rasul SAW

memanfaatkan halaman mesjid untuk membina generasi muda para sahabat

dengan mengadakan perlombaan ketangkasan berkuda, memanah, berlari,

mencontohkan membaca syair yang baik dan keterampilan lainnya

(An-Nahlawi, 1989: 266).

Karena itu fungsi mesjid dan mushala di sekolah merupakan laboratorium

untuk praktikum dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat seperti

halnya fungsi laboratorium bahasa, ilmu kimia, biologi dan ilmu-ilmu lainnya.

Program sekolah seharusnya mampu memadukan antara konsep/teori

pendidikan nilai kehidupan beragama dengan praktek pengamalan, baik dalam

suasana belajar di kelas maupun lingkungan sekolah. Mental kerohanian para

siswa bagaikan tanaman yang harus dipupuk, dibina dan dirawat sejak usia

dini setiap saat, jika mereka diharapkan menjadi bibit-bibit unggul (khoiru

di masa mendatang. Sebagaimana peribahasa Arab menyatakan: ”Bidzru al-

yaumi wa tsamaru al- ghadi”, artinya : ”Hari ini berupa benih, esok-lusa

menjadi buah”.

Berdasarkan pada prediksi/asumsi tersebut, maka salah satu upaya untuk

menyelamatkan dan mengembalikan martabat bangsa Indonesia khususnya generasi

muda (mahasiswa/pelajar), transformasi penyampaian pendidikan nilai-akhlak-moral

perlu direvitalisasi kembali. Tujuan pendidikan nilai-akhlak-moral yang pada masa

lalu lebih cenderung sebatas pencapaian nilai kognisi, pengetahuan dan keilmuan

semata, maka harus diupayakan pendidikan akhlak yang menyentuh kalbu, hati

nurani dan kesadaran pribadi yang mendalam pada peserta didik. Untuk itu

diperlukan kolaborasi, terpadu antara lembaga pendidikan formal (sekolah),

pendidikan informal (keluarga) dan pendidikan nonformal (masyarakat). Perlunya

perubahan tersebut sebagaimana yang diisyaratkan Rasulullah SAW: ”Addibu

auladakum fainnahum makhluquna lizamanin ghoiri zamanikum”, artinya: ”Didiklah

anak-anakmu, karena sesungguhnya mereka itu (generasi) yang hidup pada zaman

yang berbeda dengan zamanmu” (Athiyah Al-Abrasyi, 1996: 33).

Untuk merevitalisasi pendidikan nilai-akhlak-moral seperti yang dijelaskan di

atas, proses pendidikan dapat melibatkan aktivitas berdimensi spriritual. Proses

pendidikan berdimensi spiritual itu dilakukan dengan pendekatan zikir. Seperti yang

disampaikan Sobarna (Jurnal Mimbar, No. 4/XV, 1999: 19) bahwa ”Proses

pendidikan selama ini baru menggunakan dua pendekatan logis dan empiris. Dengan

melibatkan dimensi lain yang selama ini belum banyak terjamah yaitu dimensi

spiritual dengan dzikir sebagai pendekatannya”.

Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya merupakan lembaga pendidikan

nilai-moral-akhlak yang selama ini telah menjadikan zikir sebagai pendekatannya.

Zikir adalah metode utama membina dan mengembangkan pendidikan dengan

pendekatan spiritual (zikir dan doa). Dengan zikir dan doa, diharapkan tujuan

pendidikan nilai mengembangkan manusia berakhlak karimah dan berjiwa sehat

seutuhnya (kaffah) tercapai.

Zikir dan doa adalah aktivitas penting bagi muslim. Zikir merupakan suatu

ibadah utama yang diperintahkan Tuhan dalam jumlah yang banyak. Kata zikir tidak

kurang dari 283 kali disebut dalam Al Qur’an yang bertebar dalam berbagai ayat

(surat). Makna zikir adalah ingatan. Dalam hal ini, ada dua tingkatan ingatan yaitu

tingkat kesadaran mental dan tingkat kesadaran eksistensial. Zikir sebagai upaya

untuk meningkatkan ingatan kepada Allah SWT dari tingkat kesadaran mental

menuju kesadaran eksistensial. Menurut Shihab (2006: 175-178), Setiap zikir kendati

redaksinya tidak terdapat permohonan, tetapi kerendahan hati dan rasa butuh kepada

Allah yang selalu menghiasi pezikir, menjadikan zikir mengandung doa. Jadi doa

adalah bagian dari zikir. Selanjutnya mengenai doa, Shihab menambahkan,

Berzikir dan berdo’a merupakan dua kegiatan ibadah yang saling berkorelasi

dan tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hadits Nabi SAW: ”Doa itu

otaknya ibadah” (H.R Tirmidzi). ”Tak ada sesuatu yang mulia di sisi Allah yang

dapat membandingi doa” (H.R Ibnu Majah dan Al Hakim). ”Tidak menolak takdir

selain doa dan tidak menambah umur selain kebajikan (H.R Tirmidzi). ”Doa itu

bermanfaat untuk apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang belum terjadi, karena

itu berdoalah wahai hamba-hamba Allah” (H.R Hakim dan Ahmad).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berupaya untuk menggali mutiara

nilai-nilai zikir dan doa dalam membina dan mengembangkan kepribadian kaffah seperti

yang dilakukan para mursyid terhadap murid-murid di Pesantren Suryalaya

Tasikmalaya. Diharapkan hal itu dapat dimanfaatkan sebagai pedoman model

pembelajaran bagi para guru/pendidik dan siswa, khususnya pengajar Pendidikan

Nilai Agama (Islam).

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian di atas, penulis melakukan penelitian ini di Pondok

Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, salah satu pesantren yang membina dan

mengembangkan nilai-nilai zikir dan doa. Masalah penelitian dijabarkan ke dalam

pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana motif murid sebagai pezikir Tarekat Qadiriyah

Naqsyabandiyah?

3. Bagaimana manfaat zikir dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan

pandangan pezikir?

C. Tujuan Penelitian.

1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh gambaran bahwa ibadah zikir dan doa yang diamalkan

secara tulus dan istiqamah akan memberi kontribusi positif terhadap perilaku

penzikir sebagai insan kamil dan mengarah pada kepribadian kaffah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian yaitu untuk menjawab:

1. Menggali motif dan latar keterlibatan murid sebagai pezikir Tarekat

Qadiriyah Naqsyabandiyah

2. Menguraikan praktek amaliah pezikir Tarekat Qadiriyah

Naqsyabandiyah

3. Menggali manfaat zikir dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan

BAB II

PENDIDIKAN, KEPRIBADIAN KAFFAH, ZIKIR DAN DOA, SERTA TAREKAT

A. Pendidikan

1. Konsepsi Pendidikan

Setiap manusia lahir dalam keadaan lemah, tidak berdaya, tidak tahu informasi,

kemudian Allah SWT memberinya potensi pendengaran (as sam’u), penglihatan (al

abshar) dan akal pikiran (al af’idah), agar manusia berterima kasih (Q.S an Nahl

(16): 78). Berbeda dengan hewan, begitu lahir pada umumnya telah memiliki

kemampuan untuk hidup mandiri.

Untuk pemeliharaan, perawatan dan pengembangan potensi tersebut, anak

manusia membutuhkan bantuan, bimbingan, pelatihan dan keteladanan (kebiasaan)

dari orang dewasa, agar potensi tersebut tumbuh berkembang secara fungsional dan

optimal. Ciri kedewasaan secara normatif didasarkan pada individualitas, sosialitas

dan moralitas. Menurut Immanuel Kant, manusia hanya akan menjadi manusia, dapat

hidup sebagai manusia, melalui pendidikan. Sebagai realisasinya diperlukan suatu

sistem/konsep pendidikan yang terencana, terarah dan sistimatis. Dalam skala

nasional konsep tersebut secara sistimatis seperti tertuang dalam Undang-undang

Pendidikan Nasional.

Seiring dengan retorika kehidupan bangsa Indonesia dari masa ke masa,

tiga kali sejak pasca kemerdekaan (1952, 1989 dan 2003). Perubahan rumusan ini

bertujuan untuk lebih memberi arahan akan perbaikan dan pengembangan pemikiran,

guna menemukan jati diri bangsa (Makmun, 2004: 8). Penyempurnaan paradigma

tersebut nampak pada dua rumusan Undang-undang Pendidikan Nasional (UUSPN)

nomor 2 tahun 1998 dan nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi ”Pendidikan adalah

usaha sadar menyiapkan peserta didik, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran

dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”.

Sedangkan konsep pendidikan menurut Undang-undang Sistem Pendidikan

Nasional nomor 20 tahun 2003, Bab I, pasal 1, ayat 1 :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

Ditinjau dari fungsi dan tujuannya

Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Kedua rumusan tersebut menunjukkan bahwa hal-hal berikut:

a. Hakikat pendidikan itu sebagai ikhtiar/upaya yang dilakukan generasi tua

(terdahulu) untuk membina dan mendewasakan generasi muda/anak bangsa

melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlangsung dalam lingkungan

keluarga, sekolah dan masyarakat.

b. Pendidikan merupakan upaya membawa peserta didik dari satu keadaan ke

keadaan lain yang lebih baik dalam pengertian yang komprehensif, baik moral

maupun intelektual. Oleh karena itu pendidikan merupakan upaya yang

seharusnya diprioritaskan dalam keseluruhan kehidupan kemanusiaan, jika

tujuan hidup ini agar menjadi lebih baik dari kondisi pada saat ini (Abdul

Hamid, 2001: 1). Seperti sabda Rasul SAW: ”Addabani Robbi faahsana

ta’dibi”, artinya “Tuhanku telah mendidikku, maka dengan pendidikan itu

menjadikan aku orang yang baik”. Karena itu hasil dari proses pendidikan harus

memberi dampak positif kepada pembelajar dari kondisi tidak tahu menjadi

manusia yang memiliki pengetahuan, meningkatkan pengalaman dan

pengamalan, menjadikan ilmunya itu ilmu yang amaliah dan amal ilmiah.

Langeveld M.J (Makmun A.S, 1996: 23) mengemukakan pendidikan yang

berorientasi pedagogis dan andragogis. Pedagogis dikonsepsikan sebagai suatu proses

pendewasaan seseorang untuk menunaikan tugas-tugas hidupnya secara mandiri yang

indikatornya:

- mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara ekonomis, siap berumah tangga : prinsip individualitas;

- memiliki pandangan dan pegangan hidup tertentu serta mampu membuat keputusan normatif secara bertanggung jawab; prinsip moralitas;

Sedangkan pendidikan yang berorientasi andragogik (adult education) berpendirian

bahwa dalam realitasnya, manusia yang telah mencapai dan berada pada tingkat/

kategori dewasa pun pada umumnya masih membutuhkan bimbingan dan bantuan

orang lain dalam hal dan batas tertentu seperti mengembangkan karir, penyesuaian

sosial, pemecahan masalah-masalah pribadi. Maka pada dasarnya pendidikan

merupakan suatu proses interaksi (perjumpaan) antara dua orang (dewasa) atau lebih

dimana yang satu membantu yang lain atau saling membantu dalam rangka

menemukan, memantapkan pandangan hidup dan keterampilan hidup secara lebih

memadai.

Jika proses perjumpaan dilakukan secara terencana, maka dapat melahirkan

pendidikan formal atau non-formal. Tetapi jika peristiwa tersebut terjadi tanpa

direncanakan, namun mempunyai dampak yang serupa, maka dapat disebut

pendidikan informal. Seperti dirumuskan Jarvis (Makmun, 1996), `Planned series of

events, having a humanistic basis, directing toward person’s or person’s learning

and understanding.`

Jumsai (2008: 18) mengemukakan pendapatnya mengenai ada dua jenis

pendidikan lain, yaitu worldy ecucation (pendidikan duniawi) dan educare.

Pendidikan duniawi akan memberikan seseorang pengetahuan-pengetahuan yang

dibutuhkan untuk mencari nafkah dan dapat membantu seseorang menjadi terkenal,

sedangkan educare akan membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan yang laten dari

dalam diri dan akan mengubah seseorang menjadi orang baik. Education berkaitan

Hati nurani berasal dari pikiran super sadar di mana hati nurani akan mendikte

seseorang untuk melakukan tindakan yang benar yang harus dilakukan. Hati nurani

juga akan memberi tahu, mana perbuatan yang baik tanpa dibutuhkan pemikiran atau

diskriminasi. Orang tersebut mengetahuinya begitu saja. Pada tahapan ini siswa

menjadi guru bagi dirinya sendiri dan inilah bentuk belajar yang paling tinggi. Belajar

melampaui jangkauan buku-buku, internet, guru-guru atau sumber pengetahuan

lainnya.

Lebih lanjut, Jumsai mengemukakan ada lima nilai kemanusiaan yaitu

kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang dan tanpa kekerasan yang merupakan

satu kesatuan. Jika satu nilai hilang, maka semua nilai akan hilang. Orang tidak akan

merasakan kedamaian, bila tidak ada cinta kasih. Tanpa kedamaian, kasih sayang,

kebenaran dan kebajikan, maka akan terjadi kekerasan atau violence. Nilai-nilai

tersebut tidak bisa diajarkan, tapi harus dibangkitkan dari dalam diri siswa itu. Telah

menjadi suatu kesalahan di masa lampau, guru-guru mengajarkan moralitas, etika,

nilai-nilai, karakter yang baik, hanya sebagai mata pelajaran. Siswa bisa menghapal

semua itu dan lulus ujian, tetapi mereka gagal dalam menerapkannya dalam praktek

kehidupan sehari-hari. Nampaknya secara umum sedang terjadi kemerosotan moral.

Transformasi seseorang tidak bisa terjadi hanya melalui pengajaran, tetapi hal itu

dapat dicapai melalui upaya-upaya membangkitkan kesadaran diri (self-realization)

yang muncul dari dalam diri siswa sendiri.

Tujuan model pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan terpadu untuk membantu

hanya dalam dimensi fisik dan mental, tetapi juga dalam dimensi spiritual. Tujuan

tersebut bisa dimaknai untuk menghasilkan seseorang dengan kepribadian terpadu

yaitu terjadinya keselarasan (keharmonisan) antara 3 H, Head/kepala (pikiran dan

emosi), Heart/hati nurani (aspek spiritual) dan Hands/tangan (tindakan dan

perkataan).

2. Kategori Pendidikan dan Tujuan Pembelajaran

Ditinjau dari programnya menurut P.H Coombs (Sudjana, 2000: 1-2), ada tiga

kategori pendidikan:

a. Pendidikan Formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, berjenjang dan bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setarap dengannya termasuk di dalamnya kegiatan studi yang berorientasi akademik dan umum, program spesialis dan latihan yang diselenggarakan dalam waktu yang terus menerus.

b. Pendidikan Nonformal ialah setiap kegatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik dalam memenuhi kebutuhan belajarnya.

c. Pendidikan Informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia, sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan, permainan, pasar, perpustakaan dan media masa.

Selanjutnya Sudjana mengemukakan bahwa ketiga lembaga pendidikan tersebut

mempunyai fokus tujuan yang berbeda, seperti berikut ini:

a. Pendidikan sekolah, programnya bersifat formal, keluaran utamanya kognisi

b. Pendidikan nonformal, pendidikan di lingkungan masyarakat, ranah utamanya

pada psikomotorik (skill) diikuti ranah kognisi dan afeksi.

c. Pendidikan informal di lingkungan keluarga, fokus keluarannya pada afeksi

diikuti ranah psikomotorik dan kognisi.

Agar memperoleh produk pendidikan secara utuh (total), maka perlu dibina

keterkaitan dan kesinambungan dari setting ketiga institusi/lembaga pendidikan

tersebut. Selain memiliki ranah-ranah tersebut, tujuan utama pendidikan harus

mampu pula menciptakan dan menumbuhkan suasana budaya belajar bagi peserta

didik atau menjadikan manusia pembelajar, sehingga mereka mampu menghadapi

kehidupan masa depan yang penuh tantangan. Aktivitas belajar merupakan nafas dan

pintu gerbang kemajuan suatu bangsa, karena bangsa yang maju dan moderen adalah

bangsa yang berpendidikan. Bangsa yang berpendidikan akan tetap eksis dalam

menghadapi persaingan hidup dengan bangsa lain.

Dalam membudayakan suasana belajar menurut Jauques Delores (UNESCO:

1996) ada empat pilar tujuan pembelajaran:

a. Learning to know, belajar untuk mengetahui dan memahami. Hasil belajar

bukan semata-mata untuk memahami informasi, tapi agar bisa beradaptasi dan

mampu berinteraksi serta berkomunikasi dengan lingkungannya. Mampu

memberi motivasi untuk terus memperoleh ilmu pengetahuan. Seperti kata Al

Ghazali semakin dipelajari ilmu itu semakin banyak yang perlu diketahui,

maka timbul kebiasaan belajar atau tolabul ilmi sepanjang hayat. Menuntut

tentang materi agama, tapi dituntut pula untuk mengamalkannya. Ilmu bukan

hanya semata untuk dibicarakan, tapi untuk diamalkan (Q.S As Shaf (61):

2-3).

b. Learning to do, belajar untuk melakukan apa yang telah dipahami.

Mengimplementasikan ilmu dalam kehidupan, sehingga mampu beradaptasi

dan mengkritisi nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, teknologi dan lainnya.

Mampu mengembangkan kompetensi, baik yang bersifat intelektual maupun

mental spiritual. Sebagaimana firman Allah SWT, ”Sesunguhnya manusia

dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal shaleh serta saling

menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran” (Q.S

Al-’Ashr (103): 3).

c. Learning to be, belajar untuk mengembangkan semua potensi secara optimal

dan utuh (total). Belajar untuk mencapai kemandirian. Mampu mengambil

keputusan sendiri dan bertanggung jawab yang mencerminkan kepemilikan

pribadi utuh/kaffah.

d. Lerning to live together (in peace and harmony), belajar untuk

mengembangkan kemampuan dan kesalehan sosial dengan damai dan

harmonis. Mau bekerja sama dengan orang lain, bersikap toleran dengan tidak

mengorbankan kepribadian yang dimilikinya. Allah SWT menciptakan

manusia bersuku-suku (kabilah), berbangsa untuk saling mengenal dan

Dampak era global yang semakin dirasakan, tak dapat dihindari

keberadannya, terjadi saling ketergantungan hidup antara satu bangsa dengan

masyarakat/bangsa lainnya. Jika sikap egoisme yang ditonjolkan dan bukannya

kebersamaan, ukhuwwah insaniyah seperti dalam menghadapi krisis moral, masalah

global warming, krisis ekonomi dan aspek-aspek kehidupan lainnya, maka manusia

akan semakin jauh dari moralitas dan nilai-nilai akhlak karimah.

3. Pendidikan Umum/Nilai

Pendidikan Umum dimaknai sebagai Pendidikan Nilai-Moral-Norma seperti

dinyatakan Djahiri A.K (1989: 17) bahwa Pendidikan Nilai-Moral-Norma adalah

proses pilihan nilai-nilai, norma-norma, harapan serta proses transformasi, transaksi

dan interaksi seluruh struktur organisme diri dengan lingkungan kehidupan

nilai-moral-norma tersebut dan atau media stimulus terarah, sehingga tercapainya proses

afektual dan internalisasi-personalisasi moral-pilihan tadi ke dalam tatanan

nilai-keyakinan dengan penuh arti, kegunaan serta manusiawi. Nilai moral itu penting bagi

pembentukan totalitas kepribadian seseorang, namun tidak kalah pentingnya

membina, mengembangkan dan meningkatkan affectual-skills yang bersangkutan

dalam kehidupan yang selalu dinamis. Pendidikan nilai, moral, etika, budi pekerti

dalam Pendidikan Agama Islam disebut dengan akhlak karimah (mulia) atau akhlak

mahmudah (terpuji).

Fokus dan arah Pendidikan Umum dalam pembinaan aspek-aspek kepribadian

pendidikan yang mengarah program dan tujuannya untuk membina seluruh aspek

kepribadian siswa secara merata dan umum. Bersesuaian dengan pendapat Dawam

Raharjo (1985) bahwa Pendidikan Umum sebagai ikhtiar Pendidikan Nilai dan

Kepribadian (pembentukan jati diri manusia sebagai mahluk individu, sosial

sekaligus hamba Allah Swt). Pada saat dilahirkan, manusia dibekali dengan

seperangkat potensi yang meliputi kesadaran indrawi, akal dan kesadaran rohani.

Potensi tersebut diwujudkan dalam taksonomi kognitif, afektif dan psikomotorik yang

harus dikembangkan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi sebagai Insan Kamil

(kaffah, paripurna).

Berkaitan dengan Pendidikan (Umum), Phenix PH (1964: 6-8)

mengemukakan enam dunia makna sebagai acuan dalam kurikulum: “Six

fundamental patterns of manning emerge from the analysis of the possible distinctive

modes of human understanding. These six patterns may be designated respectively as

symbolics, empirics, esthetics, synoetics, ethics and synoptics”.

Mengutip enam dunia makna yang disampaikan Phenix, Mulyana (2004:

36-38) menerjemahkannya sebagai berikut:

1. Simbolik

2. Empirik

Makna ini terdiri atas ilmu pengetahuan tentang dunia fisik, benda hidup, dan manusia. Ilmu pengetahuan ini menyediakan uraian fakta, kesimpulan, rumusan dan penjelasan teori yang didasarkan pada hasil pengamatan dan uji coba tentang benda, kehidupan, pemikiran, atau masyarakat. Melalui makna ini seseorang dapat menguji kemungkinan-kemungkinan kebenaran empiris yang dikaji berdasarkan bukti-bukti, dikuatkan oleh data tertentu, dan didukung oleh sejumlah analisis tertentu.

3. Estetik

Makna ini terdiri atas sejumlah seni seperti seni musik, seni visual, seni gerak, dan sastra. Makna estetik terkait dengan keindahan tentang sesuatu obyek yang dipersepsi. Pada tingkat yang lebih rendah, sifat makna estetik berlaku subyektif, artinya setiap individu dapat memiliki cita rasa keindahan masing-masing. Namun pada wilayah estetik tingkat tinggi, makna ini berlaku dapat sampai pada keindahan yang hakiki yang semua orang dapat mengakuinya.

4. Sinoetik

Penggunaan istilah sinoetik ini, menurut Phenix, digunakan karena tidak ada konsep lain yang lebih tepat untuk mewakili pemahaman yang hendak dijelaskan. Namun demikian pemahaman dunia makna ini dapat dijelaskan dari pengertian pengetahuan pribadi, hubungan Aku-Tuhan, dan kesadaran-kesadaran yang bersifat langsung. Istilah itu pun sebagai analog untuk menggambarkan adanya hubungan antara pengetahuan yang dimiliki seseorang dengan kesadaran makna dalam menjalin hubungan secara interpersonal dan transendental. Pengetahuan personal ini merupakan suatu yang konkret, langsung dan penting.

5. Etik

Makna ini mencakup makna-makna moral yang memiliki konsekuensi tanggung jawab bagi seseorang untuk memenuhi suatu kewajiban. Makna etika lahir karena fakta, persepsi, atau kepedulian seseorang untuk melakukan hubungan sosial secara harmonis. Berbeda dari ilmu pengetahuan yang terkait dengan pemahaman kognitif yang abstrak, seni yang mengekspresikan persepsi estetik, pengetahuan pribadi yang merefleksikan pemahaman intersubyektif, moralitas ini harus dilakukan melalui perilaku manusia yang didasarkan pada kebebasan, tanggung jawab, dan kehati-hatian.

6. Sinoptik

paripurna dan mutlak kebenarannya, sedangkan filsafat berkenaan dengan upaya melakukan penafsiran reflektif terhadap semua jenis makna. Untuk itu, menurut Phenix, pengajaran bahasa, matematika, ilmu pengetahuan, seni, hubungan pribadi, moral, sejarah, agama dan filsafat merupakan bidang kajian yang penting dalam menyadarkan manusia terhadap enam makna yang digagasnya. Penyadaran makna itu dapat memberikan jawaban atas persoalan pendidikan yang dinilai Phenix tengah menghadapi tantangan berat akibat modernitas kehidupan yang diikuti oleh lahirnya nilai-nilai destruktif.

Selanjutnya, Pendidikan Umum memiliki ciri dan karakteristik sebagai berikut :

1. Diarahkan untuk membina dan mengembangkan kepribadian agar mencapai kesempurnaan/keutuhan (pribadi utuh)

2. Diberikan kepada semua orang, pada semua jenis, jenjang dan tingkat pendidikan (holistik).

3. Bertujuan membina Insan Kamil (manusia paripurna) atau manusia kaffah.

4. Membina sifat-sifat atau akhlak Ilahi yang harus dimiliki oleh semua manusia.

5. Membina dan mengembangkan nilai-nilai, sikap, pengertian dan keterampiln yang harus dimiliki oleh semua orang.

6. Membina makna-makna esensial bagi manusia yang mencakup makna simbolik, empirik, sinoetik, estetik, etik dan sinoptik.

7. Menekankan pada pengetahuan terintregrasi dan hubungan antara berbagai disiplin ilmu pengetahuan (integrated knowledge system).

8. Berorientasi pada penyesuaian diri siswa dengan lingkungan/kondisi kehidupannya.

9. Bertanggung jawab tentang perkembangan emosional, sosial, moral dan intelektual secara seimbang dan integral.

10. Berkenaan dengan persoalan-persoalan individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan warga negara yang bertanggung jawab (good citizen) dan sebagai hamba Allah.

Sepuluh karakteristik tersebut tentunya masih bisa dikembangkan lagi, bukan

suatu hal yang sudah final, minimal sudah dapat memberi gambaran perbedaan antara

4. Pendidikan Hati

Hakikat Pendidikan Umum adalah pendidikan yang bertujuan memanusiakan

manusia. Karena itu pendidikan umum dapat dikategorikan dengan pendidikan hati.

Hati (qalbu) merupakan salah satu komponen tubuh yang mempunyai peranan

penting dalam konsep manusia utuh sebagaimana visi Pendidikan Umum SPS UPI,

yaitu membentuk dan mengembangkan kepribadian manusia secara utuh (kaffah).

Sebagai komponen tubuh yang berperanan penting itu, qalbu itulah yang bisa

memerintahkan perilaku baik dan buruk. Baik dan buruk manusia ditentukan oleh

hatinya. Sabda Rasulullah SAW, ”..Ala wa Inna fi al-jasadi mudghatan, idza

shalahat, shalaha al- jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasada al- jasadu kulluhu, ala

wahiya al- qalbu”m artinya ”..Sesungguhnya pada jasad (tubuh) itu ada segumpal

daging, jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya dan jika dia rusak/buruk, maka

rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah itulah qalbu” (H.R Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan pendapat Al-Ghazali (tt, juz III : 6-8), ada empat potensi/dimensi

yang mempengaruhi perilaku manusia : al-Qalbu, ar-Ruhu, an-Nafsu dan al-’Aqlu.

a. Dimensi al-Qalbu(hati) ada dua pengertian, pertama qalbu berupa segumpal daging yang berbentuk bulat memanjang seperti buah shanaubar terletak di

pinggir dada sebelah kiri didalamnya ada rongga yang mengandung darah

hitam sebagai sumber/pusat ruh. Hati (jasmani) ini ada pada hewan bahkan

pada orang mati. Pengertian kedua, qalbu (hati) berupa sesuatu yang amat

halus (lathifah) bersifat Robbaniah (ketuhanan/kerohanian), tidak kasat mata

mengenal hakikat segala sesuatu. Hati lathifah ini yang jadi fokus

pembicaraan yang akan diperkarakan (disiksa), dicela dan dituntut, ia

mempunyai hubungan dengan hati jasmani. Begitu eratnya hubungan antara

hati jasmani dan hati rohani, tidak banyak manusia yang tahu akan hubungan

keduanya, terkadang membingungkan akal. Karena itu harus cermat dalam

memahaminya seperti memahami sebuah benda dengan sifat/ karakteristik

yang ada pada benda tersebut. Namun jika dilimpahi cahaya Allah, maka hati

rohani ini dapat mengetahui rahasia-rahasia Allah. Selain itu kesulitan

memahami hati rohani (robbaniah) karena hubungannya yang sangat erat

dengan ilmu mukasyafah (ilham) dan untuk memahaminya memerlukan

terbukanya rahasia ruh yang bagi Rasul Saw sendiri jarang membicarakannya.

Hati mempunyai aparat yang terlihat (lahir) dan yang tak terlihat (batin).

Aparat yang terlihat oleh kasat mata seperti tangan, kaki, telinga, lidah,mata

dan lain-lain seluruh anggota badan. Semua itu menjadi pelayan hati

mengikuti perintahnya. Secara naluri semua anggota badan tunduk dan patuh

kepada hati seperti kapatuhan para malaikat kepada perintah Allah. Hanya

bedanya para malaikat amat menyadari akan ketaatannya, sedangkan anggota

badan mematuhi perintah hati karena taskhir (terpaksa).

Sesungguhnya hati memerlukan aparat tersebut sabagai kendaraan dan bekal

untuk menuju Allah dengan melalui tempat-tempat yang dapat mengantarkan

”Dan tidaklah Aku jadikan jin dan manusia, melainkan untuk berbakti

(beribadah) kepada-Ku” (Q.S Adz-Dzaria (51): 56).

b. Dimensi al-Ruhu (ruh) ada dua pengertian, pertama ruh bermakna al-lathifah (halus) bersumber dari rongga hati jasmani kemudian menyebar ke

seluruh tubuh melalui sarana nadi. Penyebaran ruh ke seluruh tubuh

mengalirkan kehidupan dalam ujud perasaan, penglihatan, pendengaran dan

penciuman seperti cahaya lampu menyinari seluruh sudut rumah

(listrik/batre). Makna kedua, ruh yang berpotensi untuk mengetahui dan

mengenal segala sesuatu (abstrak). Ruh inilah yang menimbulkan kecerdasan

qalbu (jisim lathif) sehingga menacapai kematangan yang sempurna. Jika

manusia berada pada anasir malaikat, maka manusia berada pada tingkat

musyahadah (penyaksian) pada Dzat Maha Agung, Maha Indah dan

melepaskan diri dari nafsu angkara murka. Dalam konteks ini, manusia harus

mengenal dirinya sendiri sehingga mampu menuju jalan Ilahi. Sabda Nabi

saw: ”Barangsiapa telah mengenal dirinya, maka ia akan mengenal

Tuhannya” (al-Hadits).

Al-Ghazali (2000: 41) mengatakan:

Manusia tidak akan mampu memahami hakikat ruh yang sesungguhnya

karena merupakan kerahasiaan ilmu Allah, seperti firman-Nya: ” Dan mereka

bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah Ruh itu termasuk

urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit”

(Q.S Al-Isra (17): 85). Oleh karena itu hakikat ruh merupakan bagian dari

kekuasaan dan hak prerogatif kewenangan Allah semata. Memahami hakikat

ruh ini begitu unik, ajaib dan sungguh mengagumkan, semua potensi akal

manusia tidak akan mampu untuk memahami substansi dan hakikat yang

sebenarnya.

c. Dimensi al-Nafs (nafsu) ada tiga macam. Menurut ahli tasawuf, nafsu itu tempat berkumpulnya segala sifat-sifat (sumber dominan) yang cenderung

tercela pada diri manusia. Karena itu nafsu ini harus dilawan dan diperangi

sebagaimana diisyaratkan Rasulullah SAW, ”Musuhmu yang perlu engkau

lawan adalah nafsumu yang ada di antara dua lambungmu” (H.R. Baihaqi).

Nafsu model pertama ini, disebut nafsu Ammarah ada kecenderungan selalu

menentang kepada Allah dan sulit untuk kembali kepada-Nya. Nafsu yang

amat tercela termasuk kelompok iblis syaetan yang selalu mengajak pada

kejahatan (Q.S Yusuf (12): 53). Kedua nafs al-lathifah (muthmainnah) nafsu

yang terpuji, membawa ketenangan yaitu sesuatu yang abstrak yang

membentuk jati diri dan esensi manusia serta mempunyai kemampuan untuk

lawwamah nafsu yang selalu mencela (menyesali) dirinya ketika lalai

manakala tidak beribadah (Q.S al-Qiyamah (75): 2).

d. Dimensi al-Aqlu (akal)

Al-Aqlu dalam bahasa Indonesia (akal) berarti mengikat atau memahami

sesuatu pada format hakikatnya. Menurut Al-Ghazali ada dua makna akal.

Pertama diartikan sebagai pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu sebagai

sifat dari ilmu yang tempatnya di dalam hati. Maka akal berarti pula hati

nurani. Kedua diartikan bagian dari manusia yang memiliki kemampuan

untuk menyerap ilmu pengetahuan. Akal merupakan ilmu awal yang menjaga

manusia dari kejelekan. Barangsiapa penjagaannya lebih kuat, maka dia lebih

berakal. Sabda Rasul SAW, ”Barang pertama yang Allah ciptakan adalah

akal”. Jika Adam AS tidak berakal, maka dia tidak mungkin dapat menerima

ilmu dari Tuhan.

Langkah seseorang yang ingin menjadi hamba Allah yang baik, dia harus

memperbaiki dan membersihkan hati terlebih dulu. Manusia tidak mungkin dapat

memperbaiki hatinya, jika dia tidak mengerti dan mengenal karakteristik (hakikat)

hati tersebut. Karena itu pengetahuan tentang hakikat hati dan sifat-sifatnya

merupakan pokok ajaran agama sebagai sumber utama ajaran akhlak mahmudah

(akhlak terpuji). Sesungguhnya kemuliaan dan keutamaan manusia dari mahluk lain

karena dia memiliki kemampuan untuk makrifat kepada Allah SWT. Dengan

bermakrifat kepada Allah, manusia akan selalu berupaya untuk berbuat baik menuju