8 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompetensi Interpersonal

1. Pengertian kompetensi interpersonal

Dalam berinteraksi dengan orang lain, setiap individu akan melakukan komunikasi antarpribadi baik sendiri-sendiri ataupun dalam kelompoknya. Seberapa besarnya suatu komunitas, namun yang pasti komunikasi yang terjadi diantara individu yang ada tetap merupakan komunikasi interpersonal. Hal ini sebagaimana dinyatakan Larasati (1992) bahwa sekitar 73 persen komunikasi yang dilakukan manusia merupakan komunikasi interpersonal. Demikian pula Bierman (2006) dan Suchy (2000) juga menyatakan hal yang sama, yaitu bahwa kompetensi interpersonal adalah salah satu faktor penting bagi keberhasilan individu dalam meniti kehidupannya.

Handfield (2006) mengartikan kompetensi interpersonal sebagai kemampuan seseorang untuk bekerja dengan orang lain. Buhrmester, dkk (1988) memaknai kompetensi interpersonal sebagai kemampuan-kemampuan yang dimiliki seseorang dalam membina hubungan interpersonal. Adapun McGaha & Fitzpatrick (2005) mengartikan kompetensi interpersonal sebagai perilaku-perilaku yang sesuai dalam berhubungan seperti memulai kontak, dukungan emosional, keterbukaan, mengatasi konflik. Handfield (2006) mengartikan kompetensi interpersonal dengan kemampuan mengelola diri sendiri secara efektif dalam bekerja dengan orang lain dalam rangka menyelesaikan tugas/pekerjaan bersama. Kemampuan tersebut adalah sikap dan perilaku interpersonal yang biasanya dikenal sebagai kemampuan kerja sama tim. Ahli lain, Spitzberg dan Cupach (dalam DeVito, 1996) memberi pengertian kompetensi interpersonal sebagai kemampuan seorang individu untuk melakukan komunikasi yang efektif. Jerving ( 2001)

9 mengartikan Kompetensi interpersonal sebagai sebuah kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang efektif.

Dari beberapa pengertian kompetensi interpersonal yang dipaparkan di atas, dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk melakukan komunikasi secara efektif yang meliputi kemampuan untuk memulai suatu hubungan interpersonal, kemampuan membuka diri, kemampuan untuk memberikan bersikap asertif, empati serta kemampuan mengelola dan mengatasi konflik dengan orang lain.

2. Aspek-aspek kompetensi interpersonal

Elsayed-Elkhouly (2001) mengungkap beberapa faktor kompetensi interpersonal yaitu adanya komunikasi,perolehan kekuasaan dan pengaruh, memotivasi orang lain, pengelolaan konflik dan negosiasi. Sementara itu, Stephenmarks (2006) memerinci komponen kompetensi interpersonal yang terdiri dari:

(1) Kesadaran diri, yaitu seberapa jauh individu mengenal dirinya sendiri,

(2) Kemampuan mendengar, yaitu seberapa efektifnya seseorang menjadi seorang pendengar yang baik,

(3) Empati dan pemahaman, (4) Kemampuan berkomunikasi.

Chappelow dan Leslie (2001) mengemukakan komponen kompetensi interpersonal yang terdiri dari: (a) menjadi pendengar yang baik; (b) cocok terhadap siapa saja; (c) kolaboratif; (d) berbagi tanggung jawab; (e) tidak otoriter; (f) berorientasi pada kelompok; (g) mendukung ide-ide orang lain; (h) jujur; (i) berterus terang; (j) etis/beretika.

Chickering dan Reisser (1993) mengungkap bahwa kompetensi interpersonal mencakup: (a) kemampuan mendengar ; (b) kerjasama; (c) komunikasi dan (d) kemampuan untuk memilih dari strategi yang bervariasi untuk menolong hubungan yang atau fungsi kelompok.

10 Buhrmester, dkk (1988) menyatakan kompetensi interpersonal meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Kemampuan berinisiatif

Menurut Buhrmester (1988) inisiatif adalah usaha untuk memulai suatu bentuk interaksi dan hubungan dengan orang lain, atau dengan lingkungan sosial yang lebih besar. Inisiatif merupakan usaha pencarian pengalaman baru yang lebih banyak dan luas tentang dunia luar, juga tentang dirinya sendiri dengan tujuan untuk mencocokkan sesuatu atau informasi yang telah diketahui agar dapat lebih memahaminya.

b. Kemampuan untuk bersikap terbuka (self-disclosure)

Kemampuan membuka diri merupakan kemampuan untuk membuka diri, menyampaikan informasi yang bersifat pribadi dan penghargaan terhadap orang lain. Kartono dan Gulo (1987) mengungkap bahwa pembukaan diri adalah suatu proses yang dilakukan seseorang hingga dirinya dikenal oleh orang lain. Sears,dkk, (1991) menyatakan bahwa kemampuan membuka diri diwujudkan dengan perilaku orang yang melakukan kegiatan membagi perasaan dan informasi yang akrab dengan orang lain. c. Kemampuan bersikap asertif

Menurut Pearlman dan Cozby (1983) asertivitas adalah kemampuan dan kesediaan individu untuk mengungkapkan perasaan-perasaan secara jelas dan dapat mempertahankan hak-haknya dengan tegas. Dalam konteks komunikasi interpersonal seringkali seseorang harus mampu mengungkapkan ketidaksetujuannya atas berbagai macam hal atau peristiwa yang tidak sesuai dengan alam pikirannya.

d. Kemampuan memberikan dukungan emosional

Kemampuan memberikan dukungan emosional sangat berguna untuk mengoptimalkan komunikasi interpersonal antar dua pribadi. Beker dan Lemie (dalam Buhrmester, dkk, 1988) dukungan emosional mencakup kemampuan untuk menenangkan dan

11 memberi rasa nyaman kepada orang lain ketika orang tersebut dalam keadaan tertekan dan bermasalah. Kemampuan ini lahir dari adanya empati dalam diri seseorang.

e. Kemampuan dalam mengatasi konflik

Kemampuan mengataasi konflik meliputi sikap-sikap untuk menyusun strategi penyelesaian masalah, mempertimbangkan kembali penilaian atau suatu masalah dan mengembangkan konsep harga diri yang baru. Menyusun strategi penyelesaian masalah adalah bagaimana individu yang bersangkutan merumuskan cara untuk menyelesaikan konflik dengan sebaik-baiknya.

Junior (1997) mengajukan komponen kompetensi interpersonal yang terdiri dari: (a) menghargai orang lain; (b) terbuka; (c) mempercayai motif orang lain; (d) menunjukkan kehangatan dalam berinteraksi. Secara singkat Junior mencirikan orang yang tidak memiliki kompetensi interpersonal sebagai seorang yang “dingin”.

Dari uraian di atas, komponen dari kompetensi interpersonal dapat berupa (a) kemampuan untuk memulai suatu hubungan interpersonal, (b) kemampuan membuka diri, (c) kemampuan untuk memberikan dukungan emosional kepada orang lain, (d) kemampuan bersikap asertif, (e) empati, serta (f) kemampuan mengelola dan mengatasi konflik dengan orang lain.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi interpersonal

Kompetensi interpersonal merupakan bagian dari kompetensi sosial (Hurlock, 2000). Kompetensi sosial dipengaruhi oleh partisipasi sosial yang dilakukan oleh individu, semakin besar partisipasi sosial semakin besar pula kompetensi sosialnya. Partisipasi sosial dipengaruhi oleh pengalaman sosial, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan kompetensi interpaersonal dipengaruhi faktor pengalaman dimana pengalaman tersebut tidak terlepas dari faktor usia dan kematangan seksualnya.

12 Menurut Monks, dkk. (1990), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi interpersonal, yaitu :

a. Umur.

Konformisme semakin besar dengan bertambahnya usia, terutama terjadi pada remaja usia 15 atau belasan tahun.

b. Keadaan sekeliling.

Kepekaan pengaruh dari teman sebayanya sangat mempengaruhi kuat lemahnya interaksi teman sebaya.

c. Jenis kelamin.

Kecenderungan laki-laki untuk berinteraksi dengan teman sebaya lebih besar daripada perempuan.

d. Kepribadian ekstrovert.

Anak- anak ekstrovert lebih komformitas daripada introvert.

e. Besar kelompok pengaruh kelompok menjadi makin besar bila besarnya kelompok bertambah.

f. Keinginan untuk mempunyai status.

Adanya dorongan untuk memiliki status inilah yang menyebabkan remaja berinteraksi dengan teman sebayanya, individu akan menemukan kekuatan dalam mempertahankan dirinya di dalam perebutan tempat di dunia orang dewasa.

g. Interaksi orang tua.

Suasana rumah yang tidak menyenangkan dan tekanan dari orang tua menjadi dorongan individu dalam berinteraksi dengan teman sebayanya.

h. Pendidikan.

Pendidikan yang tinggi adalah salah satu faktor dalam interaksi teman sebaya karena orang yang berpendidikan tinggi mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, yang mendukung dalam pergaulannya.

Selain faktor diatas, Lunandi (1987) menyatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi interpersonal antara lain :

13 a. Faktor psikologis, yaitu segala sesuatu yang ada di benak komunikator dan komunikan, termasuk sikap dan situasi kejiwaan komunikator. Hal ini akan mengiring komunikasi yang terjadi menjadi formal, tidak formal, tegang, atau bersahabat.

b. Faktor fisik, yaitu lingkungan fisik saat terjadi komunikasi, seperti restoran, bioskop, gereja, atau kantor. Lingkungan fisik akan mempengaruhi komunikasi yang terjadi.

c. Faktor sosial, meliputi hubungan manusia satu sama lain, misalnya orang tua dan anak, guru dan murid, atau antar teman sekerja. Relasi interpersonal yang terjadi meliputi aturan-aturan sosial yang ada dalam masyarakat.

d. Faktor budaya, meliputi tradisi, kebisaan, dan adat yang memiliki kekuatan besar unuk mempengaruhi karakter sesorang. Seluruh isi komunikasi akan mengikuti kebiasaan normal suatu budaya.

e. Faktor waktu, yaitu kapan sebuah komunikasi interpersonal terjadi. Waktu komunikasi bisa pagi, siang, sore, atau malam. Hari minggu dan bulan akan berpengaruh pada bentuk komunikasi. Karena sebagian orang aktif berkomunikasi di pagi hari sedangkan sebagian yang lain aktif berkomunikasi di malam hari, maka faktor waktu mempengaruhi kompetensi interpersonal.

Individu yang memiliki kesempatan untuk dapat berinteraksi dengan orang lain akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan perkembangan sosial dan perkembangan emosi serta lebih mudah dalam membina kemampuan interpersonal. Menurut Soekanto (1982), faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi interpersonal, yaitu:

a. Imitasi, mempunyai peran yang penting dalam proses interaksi. Salah satu segi positif dari imitasi adalah mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Tetapi imitasi juga dapat menyebabkan hal-hal negatif, misalnya ditirunya tindakan-tindakan yang menyimpang dan mematikan daya kreasi.

14 b. Sugesti, hal ini terjadi apabila individu memberi suatu pandangan dan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima pihak lain. Berlangsung sugesti bisa terjadi karena pihak yang menerima sedang labil emosinya sehingga menghambat daya pikirnya secara rasional. Biasanya orang yang memberi sugesti orang yang berwibawa atau mungkin yang sifatnya otoriter.

c. Identifikasi, sifatnya lebih mendalam, karena kepribadian individu dapat terbentuk atas dasar proses identifikasi. Proses ini dapat berlangsung dengan sendirinya ataupun disengaja sebab individu memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses kehidupannya. d. Simpati, merupakan suatu proses dimana individu merasa tertarik

pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan individu memegang peranan sangat penting walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk kerjasama dengannya.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kompetensi interpersonal dan menjadi variabel bebas pada penelitian ini yaitu penerimaan diri. Hal ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Sarwono (2000), salah satu faktor keberhasilan remaja panti asuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di tentukan oleh kesanggupan dalam menerima keadaan dirinya sendiri. Seseorang dengan penerimaan diri yang baik akan menangkal emosi yang muncul karena dapat menerima diri dengan apa adanya. Selain itu menurut Hurlock (2000) beberapa kondisi berperan dalam penerimaan diri seseorang:

1) Pemahaman diri 2) Harapan yang realistis 3) Bebas dari hambatan sosial

4) Perilaku sosial yang menyenangkan 5) Konsep diri yang stabil

15 Apabila remaja panti asuhan mampu memahami diri sendiri, memiliki harapan yang realistis, bebas dari hambatan sosial, dan memiliki konsep diri, perilaku sosial dan emosi yang menyenangkan maka diharapkan lebih mampu dalam meningkatkan kompetensi interpersonalnya.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi interpersonal antara lain umur, keadaan sekeliling, jenis kelamin, kepribadian ekstrovert, besar kelompok, keinginan untuk memperoleh status, interaksi orang tua, pendidikan, psikologis, fisik, sosial, budaya, waktu, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati dan penerimaan diri.

B. Penerimaan Diri

1. Definisi penerimaan diri

Corsini (2000) mendefinisikan penerimaan diri sebagai pengenalan terhadap kemampuan pribadinya dan prestasinya, bersamaan penerimaan terhadap keterbatasan dirinya. Rendahnya penerimaan terhadap diri dapat menimbulkan gangguan emosional Corsini (2000). Sedangkan Jersild (dalam Hurlock, 1974) menjelaskan bahwa penerimaan diri adalah derajat dimana individu memiliki kesadaran terhadap karakteristiknya, kemudian ia mampu dan bersedia untuk hidup dengan karakteristik tersebut.

Menurut Hurlock (1974), penerimaan diri menjadi salah satu faktor yang berperan terhadap kebahagiaan (happiness) agar seseorang yang memiliki penyesuaian diri yang baik (well-adjusted person). Hurlock (1974) menjelaskan bahwa tidak seorangpun dilahirkan dengan kesehatan mental yang baik ataupun buruk, karena berbagai macam pola kepribadian dibentuk oleh pengalaman hidupnya. Apabila pengalaman hidupnya baik (tidak menimbulkan penilaian negatif terhadap pengalamannya tersebut), maka akan membentuk pribadi yang sehat, dan sebaliknya apabila pengalaman hidupnya tidak baik (menimbulkan

16 penilaian negatif terhadap pengalamannya tersebut), maka seseorang akan membentuk pribadi yang tidak sehat (Hurlock, 1974).

Penerimaan diri ada pada urutan kedua dari 15 karakteristik pribadi yang memiliki aktualisasi diri (self-actualizing person) dari Maslow (dalam Hejelle dan Ziegler, 1992). Menurut Maslow individu yang sehat mentalnya menampilkan rasa hormat terhadap dirinya dan orang lain, menerima dirinya dengan keterbatasan, kelemahan, kerapuhannya, terbebas dari rasa bersalah, malu, rendah diri dan kecemasan akan penilaian orang lain terhadap dirinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki kesehatan mental yang baik akan menampilkan perasaan menghargai diri sendiri.

Ryff (dalam Citra, 2007) menjelaskan bahwa penerimaan diri penting bagi terwujudnyakondisi sehat secara mental. Salah satu dari enam konsep kesejahteraan psikologis yang dijelaskan oleh Ryff adalah penerimaan diri. Lebih lanjut Ryff (dalam Citra, 2007) menjelaskan individu memiliki penerimaan diri yang rendah, apabila ia merasa tidak puas dengan dirinya, merasa kecewa dengan kehidupan yang telah dijalaninya, mengalami kesulitan dengan sejumlah kualitas pribadinya dan ingin menjadi individu yang berbeda dengan dirinya saat ini. Oleh karena itu wujud dari penerimaan diri dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan bersikap positif terhadap dirinya sendiri. Matthew (dalam Citra, 2007) menjelaskan bahwa sebelum seseorang dapat menerima orang lain, ia harus mampu menerima dirinya sendiri terlebih dahulu.

Matthews (dalam Citra, 2007)) menjelaskan bahwa individu yang menerima dirinya merasa aman akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa terpengaruh oleh kelompok, dapat mengekspresikan pendapat pribadinya tanpa ada rasa bersalah dan dapat menerima perbedaan pendapat, tidak merasa cemas dngan hari kemarin ataupun esok. Kemudian individu tersebut percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi semua masalah dan dirinya setara dengan orang lain terlepas dari latar belakangnya, sehingga ia tidak dapat

17 didominasi oleh orang lain. Lebih lanjut Matthews (dalam Citra, 2007) menjelaskan bahwa individu yang memiliki penerimaan diri yang baik akan merasa dirinya berharga bagi orang lain sehingga dapat menerima pujian, menikmati berbagai kegiatan dan peka terhadap orang lain juga nilai-nilai lingkungan.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh berbagai sumber di atas, maka peneliti mendefinisikan penerimaan diri adalah penilaian positif terhadap kondisi dan keadaan yang menimpa dirinya, mengenali kelebihan ataupun kekurangan diri sendiri, kemudian individu tersebut mampu dan bersedia untuk hidup dengan segala karakteristik yang ada dalam dirinya, tanpa merasakan tidak nyaman, tidak puas terhadap dirinya, dan yakin akan kualitas yang dimilikinya dan memahami keterbatasan dirinya.

2. Faktor –faktor yang mempengaruhi penerimaan diri

Tidak semua individu dapat menerima dirinya karena setiap orang memiliki ideal self atau diri yang diinginkan daripada diri yang sesungguhnya (Hurlock, 1974). Apabila ideal self tersebut tidak realistis dan sulit untuk dicapai dalam kehidupan yang nyata, maka hal ini akan menyebabkan frustasi dan kecewa (Hurlock, 1974). Lebih lanjut Hurlock (1974) menjelaskan beberapa kondisi yang menentukan seseorang dapat menyukai dan menerima dirinya sendiri. Faktor-faktor ini sangat berperan bagi terwujudnya penerimaan diri dalam diri individu (Hurlock, 1974). Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Pemahaman diri (self Understanding)

Pemahaman diri adalah persepsi tentang diri yang dibuat secara jujur, tidak berpura-pura dan realistis. Pemahaman terhadap diri sendiri timbul jika seseorang mengenali kemampuan, dan ketidakmampuannya, serta bersedia untuk mencoba kemampuannya tersebut. Individu memahami dirinya sendiri tidak hanya tergantung dari kemampuan intelektualnya, tetapi juga pada kesempatannya

18 untuk mengenali diri sendiri. Individu tersebut harus memiliki kesempatan untuk mencoba kemampuannya. Individu yang memahami dirinya akan mampu menyebutkan siapa dirinya dan menerima keadaan dirinya sendiri. Pemahaman diri dan penerimaan diri berjalan dengan berdampingan. Hal ini berarti semakin orang dapat memahami dirinya, maka ia semakin dapat menerima dirinya. 2. Harapan yang realistis (Realistic expectations)

Harapan yang realistis timbul jika individu menentukan sendiri harapannya yang disesuaikan dengan pemahaman mengenai kemampuannya, bukan harapan yang diarahkan oleh orang lain dalam mencapai tujuannya. Dikatakan realistis jika individu tersebut memahami keterbatasan dan kekuatan dirinya dalam mencapai tujuannya. Maka ketika individu memiliki harapan dan tujuan, seharusnya ia telah mempertimbangkan kemampuan dirinya untuk mencapai harapan dan tujuan tersebut. Semakin realistis seseorang terhadap harapan dan tujuannya, maka akan semakin besar kesempatan tercapainya harapan dan tujuannya. Kondisi ini dapat memberikan kepuasan diri yang merupakan hal penting dalam penerimaan diri.

3. Tidak adanya hambatan lingkungan (Absence of environmental obstacles)

Ketidakmampuan untuk meraih tujuan dan harapan yang realistis mungkin disebabkan oleh hambatan dari lingkungan. Bila lingkungan sekitar tidak memberikan kesempatan atau bahkan menghambat individu untuk mengekspresikan diri, maka penerimaan dirinya akan sulit untuk dicapai. Sebaliknya, jika lingkungan, seperti orang tua, saudara-saudara, dan teman-teman memberikan dukungan, maka kondisi ini dapat mempermudah penerimaan diri dan menerima apa yang terjadi pada dirinya. Berkaitan dengan faktor sebelumnya, bila lingkungan semakin mendukung apa yang diharapkan oleh individu,

19 maka kondisi ini akan lebih mendorong individu untuk mencapai harapannya.

4. Tingkah laku sosial yang sesuai (Favorable social attitudes)

Individu yang memiliki favorable social attitudes diharapkan mampu menerima dirinya. Ketika seseorang menampilkan tingkah laku yang diterima oleh masyarakat, kondisi tersebut akan membantu dirinya untuk dapat menerima diri. favorable social attitudes adalah tidak adanya prasangka terhadap lingkungan dalam diri individu, adanya pengakuan individu terhadap kemampuan sosial orang lain, tidak memandang buruk terhadap orang lain, dan kesediaan individu mengikuti kebiasaan atau norma lingkungan.

5. Tidak adanya stres emosional (Absence of severe emotional stress) Stres menunjukkan adanya kondisi yang tidak seimbang dalam diri individu, menyebabkan individu bertingkah laku yang dipandang tidak sesuai oleh lingkungannya, menimbulkan kritik dan penolakan dari lingkungan. Kondisi ini dapat menyebabkan pandangan negatif terhadap dirinya dan pandangannya pun berubah ke arah negatif, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan dirinya. Tidak adanya gangguan stres berat yang dialami individu akan membuat individu dapat bekerja sebaik mungkin, merasa bahagia, rileks, dan tidak bersikap negatif terhadap dirinya.

6. Kenangan akan keberhasilan (Preponderance of successes)

Ketika individu berhasil atau gagal, ia akan memperoleh penilaian sosial (social judgements) dari lingkungannya. Penilaian sosial yang diberikan oleh lingkungan, akan diingat individu karena dapat menjadi suatu tambahan dalam penilaian diri. Kenangan terhadap keberhasilan ini dapat dikenang dalam bentuk jumlah keberhasilan yang dicapai oleh seseorang (kuantitatif). Maupun dikenang dalam kualitas keberhasilannya (kualitatif). Ketika seseorang gagal, maka mengingat keberhasilan adalah hal yang dapat membantu memunculkan penerimaan diri pada seseorang. Sebaliknya,

20 kegagalan yang dialami dapat mengakibatkan penolakan pada dirinya.

7. Identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik (Identification with well-adjusted people)

Ketika individu mengidentifikasikan diri dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik (well-adjusted), maka hal ini dapat membantu individu untuk membangun sikap-sikap yang positif terhadap diri sendiri, serta bertingkah laku baik yang bisa menimbulkan penilaian diri yang baik. Lingkungan rumah dengan model identifikasi yang baik akan membentuk kepribadian yang sehat pada seseorang. Dengan demikian, pada akhirnya individu dapat memiliki penerimaan diri yang baik pula.

8. Perspektif diri (Self perspective)

Individu yang mampu melihat dirinya, sama dengan bagaimana orang lain melihat dirinya, membuat individu tersebut menerima dirinya dengan baik. Perspektif diri yang luas diperoleh melalui pengalaman dan belajar. Dalam hal ini, usia dan tingkat pendidikan memegang peranan penting bagi seseorang untuk dapat mengembangkan perspektif dirinya.

9. Pola asuh masa kecil yang baik (Good childhood training)

Konsep diri mulai terbentuk pada masa kanak-kanak di mana pola asuh diterapkan, sehingga pengaruhnya terhadap penerimaan diri tetap ada meskipun usia individu terus bertambah. Anak yang diasuh dengan pola asuh demokratis cenderung berkembang menjadi orang yang dapat menghargai dirinya sendiri, karena ia diajarkan bagaimana ia menerima dirinya sendiri sebagai individu. Anak menganggap bahwa ia bertanggung jawab untuk mengontrol tingkah lakunya yang dilandasai oleh peraturan dan regulasi.

10. Konsep diri yang stabil (Stable self concept)

Individu dikatakan memiliki konsep diri yang stabil, apabila setiap saat individu tersebut dapat melihat dirinya dalam kondisi yang sama.

21 Individu yang tidak memiliki konsep diri stabil, bisa saja pada satu waktu ia menyukai dirinya, pada waktu yang lain ia membenci dirinya sendiri. Kondisi ini akan membuat dirinya kesulitan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya kepada orang lain karena ia sendiri memiliki konsep diri yang saling bertentangan pada dirinya, suatu saat ia menerima dirinya dan disaat lain membenci dirinya.

3. Aspek-aspek penerimaan diri

Sheerer ( Cronbach,1963) menjelaskan lebih lanjut mengenai karakteristik individu yang dapat menerima dirinya, yaitu:

a. Individu mempunyai keyakinan akan kemampuannya untuk menghadapi persoalan. Hurlock (Izzaty,1996) menambahkan bahwa artinya individu tersebut memiliki percaya diri dan lebih memusatkan perhatian kepada keberhasilan akan kemampuan dirinya menyelesaikan masalah.

b. Individu menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia dan sederajat dengan orang lain. Individu ini mempunyai keyakinan bahwa ia dapat berarti atau berguna bagi orang lain dan tidak memiliki rasa rendah diri karena merasa sama dengan orang lain yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

c. Individu tidak menganggap dirinya aneh atau abnormal dan tidak ada harapan ditolak orang lain. Ini berarti individu tersebut tidak merasa sebagai orang yang menyimpang dan berbeda dengan orang lain, sehingga mampu menyesuaikan dirinya dengan baik dan tidak merasa bahwa dia akan ditolak oleh orang lain.

d. Individu tidak malu atau hanya memperhatikan dirinya sendiri. Artinya, individu ini lebih mempunyai orientasi keluar dirinya sehingga mampu menuntun langkahnya untuk dapat bersosialisasi dan menolong sesamanya tanpa melihat atau mengutamakan dirinya sendiri.

22 e. Individu berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunya. Berarti individu memiliki keberanian untuk menghadapi dan menyelesaikan segala resiko yang timbul akibat perilakunya.

f. Individu dapat menerima pujian atau secara obyektif. Sifat ini tampak dari perilaku individu yang mau menerima pujian, saran dan kritikan dari orang lain untuk pengembanan kepribadiannya lebih lanjut. g. Individu tidak menyalahkan diri atas keterbatasan yang dimilkinya

ataupun mengingkari kelebihannya. Hurlock(Izzaty,1996) menambahkan bahwa memilki individu yang memiliki sifat ini memandang diri mereka apa adanya dan bukan seperti yang diinginkan. Sikap realistik merupakan sesuatu yang penting bagi pribadi yang sehat. Individu juga dapat mengkompensasikan keterbatasannya dengan memperbaiki dan meningkatkan karakter dirinya dapat berjalan dengan baik tanpa harus melarikan diri dari kenyataan yang ada.

Beranjak dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa individu harus bisa bersikap menerima diri seadanya walaupun banyak terdapat kelemahan. Apabila sikap tersebut dapat tercipta serta mencoba untuk menghargai dan menyayangi diri sendiri, fikiran pun akan menjadi lebih terbuka untuk menerima semua perubahan yang terjadi. Individu yang senantiasa memiliki kepercayaan diri, tidak mudah menyalahkan diri sendiri maupun orang lain merupakan individu yang memiliki penerimaan diri yang baik.

4. Taraf penerimaan diri

Jersild (1965) dan Hurlock (1967) pada dasarnya mengungkapkan hal yang sama bahwa penerimaan diri merupakan derajat dimana individu mampu menerima keadaan dengan segala kerakteristik terhadap kepribadiannya serta potensi yang dimiliki setiap individu dapat berbeda, yaitu:

23 a. Individu yang memiliki penerimaan diri menunjukan kareteristik : memilih sikap positif terhadap dirinya, baik yang bersifat baik maupun buruk, serta merasa positif dengan kehidupan (Ryff, dalam Palupi, 2008). Anak yang bekerja di jalanan yang belum memiliki penerimaan diri akan statusnya ditunjukan dengan karakteristik: merasa tidak puas dengan dirinya, kecewa terhadap apa yang terjadi pada keadaannya, mengalami hambatan dalam kualitas kepribadian, merasa berbeda dari apa yang ada pada dirinya.

b. Individu dengan taraf penerimaan diri yang rendah ( buruk), cenderung sulit untuk memahami karakteristik dirinya sendiri. Mereka selalu memiliki pandangan yang negatif terhadap kemampuan atau potensi dirinya, menolak atau mengingkari keadaan dan kondisi yang dialaminya. Mereka pun kurang memiliki motivasi untuk mencapai suatu hal yang positif dalam kehidupannya, tidak puas terhadap dirinya, serta selalu bersikap pesimis (Jersild, 1965).

Hurlock (1976), menggambarkan penerimaan diri melalui pemahaman proses yang mencakup kesadaran diri (self awarness) dan realisasi diri (self realization)

a. Kesadaran diri (self awarness)

Kesehatan mental yang baik memerlukan pemahaman dan apresiasi dari kebutuhan dasar yang menggaris bawahi dan memotivasi tingkah laku individu. Manusia memiliki kebutuhan untuk dicintai, afeksi, rasa aman, berprestasi dan kekuasaan. Jika individu dapat menyadari kebutuhan dalam dirinya, ia akan merasa nyaman akan kehadirannya dan mampu menggunakan kebutuhan tersebut untuk memperkaya kehidupan dan untuk menghadapi realitas dengan lebih adekuat. Seseorang akan berusaha untuk memuaskan kebutuhan, mengatasi hambatan dan mencapai tujuan yang digunakan, untuk itu diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang bagaimana memuaskan kebutuhan tersebut dan mengatasi hambatan. Pemahaman tersebut

24 juga akan membantu individu untuk mengenal dan menerima tingkah laku yang sebelumnya tidak dikehendaki.

b. Realisasi diri (self realization)

Seseorang yang puas akan apa yang sudah dilakukan dengan kemampuannya mencerminkan individu yang mau menerima diri dan keterbatasannya. Penerimaan atas keterbatasan diri bukan berarti bahwa ia dikalahkan oleh kekurangannya namun lebih dari itu ia dapat mengenali dan memperbaiki perbuatan ataupun hal-hal yang terjadi sepanjang kehidupannya. Ketika seseorang menyadari kelebihan yang dimilikinya, maka hal itu digunakan untuk menambah kepercayaan diri. Selanjutnya, realisasi diri merupakan lanjut yang menjadikan seseorang sebagai individu yang unik.

C. Remaja

1. Pengertian remaja

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa bukan hanya psikologis tetapi juga fisik dan sosialnya, serta munculnya tanda-tanda pubertas. Karakteristik masa ini adalah kondisi psikologis remaja yang masih sangat labil sehingga mudah dipengaruhi. Secara umum remaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Garis pemisah antara remaja awal dan remaja akhir terletak pada usia 17 tahun. Awal remaja berlangsung kira-kira dari usia 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun. Dan akhir masa remaja bermula dari 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum (Hurlock, 2000).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa remaja pada dasarnya merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami perubahan psikologis, fisik dan sosial mulai dengan tanda-tanda pubertas. Masa ini berlangsung sekitar 13-18 tahun.

25 2. Ciri-ciri masa remaja

Menurut Hurlock (2000), masa remaja memiliki ciri-ciri yang terdiri dari:

a. Masa remaja sebagai periode perubahan.

Remaja mengalami perubahan penting dalam hidupnya baik dari segi fisik maupun mentalnya untuk menuju kedewasaan diri.

b. Masa remaja sebagai periode peralihan.

Dalam setiap periode peralihan, status individu tidaklah jelas dan terdapat keraguan akan perannya yang harus dilakukan. Pada masa ini, remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa.

c. Masa remaja sebagai periode perubahan.

Ada empat perubahan yang hampir bersifat universal. Pertama, meningginya emosi yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. Kedua, perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial, menimbulkan masalah baru. Bagi remaja masalah baru yang timbul tampaknya lebih banyak dan remaja akan tetap merasa banyak masalah, sampai ia sendiri menyelesaikannya menurut kepuasannya. Ketiga, berubahnya nilai-nilai, apa yang dimasa anak-anak dianggap penting sekarang setelah hampir dewasa tidak penting lagi. Keempat, sebagian besar remaja bersifat ambivalen terhadap setiap perubahan, mereka menginginkan perubahan dan menurut kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya.

d. Masa remaja sebagai usia bermasalah.

Masalah masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi. Ketidak mampuan mereka untuk mengatasi masalah membuat banyak remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesainnya tidak selalu dengan harapan mereka.

e. Masa remaja sebagai masa mencari identitas.

Pada periode ini remaja melakukan identifikasi dengan tokoh atau orang yang dikaguminya.

26 f. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan.

Adanya stereotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang berperilaku merusak, mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya sendiri dan akhirnya membuat peralihan ke masa dewasa menjadi sulit.

g. Masa remaja sebagai masa yang realistik.

Remaja cenderung melihat kehidupan melalui kaca berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. h. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa.

Remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status kedewasaan, yaitu merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan seks bebas.

Simanjutak (1990) menggunakan ciri-ciri remaja, yaitu : a. Perubahan fisik.

Pada masa remaja perubahan fisik sering kali menimbulkan bentuk badan tidak proporsional. Pada remaja awal penampilan fisik menjadi faktor penting bagi penerimaan terhadap mereka sendiri. Penampilan yang kurang sempurna juga mengakibatkan perilaku menghindar dari kontak sosial dengan lingkungan.

b. Perubahan sosial.

Banyak masalah sosial yang menjadi gangguan psikis bagi remaja, antara lain penyesuain diri dengan masyarakat dan norma-norma yang berlaku di dalamnya.

c. Perkembangan psikososial.

Selama masa remaja perhatian mengenai hubungan lawan jenis menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi mereka. Hal ini ditunjang dengan organ seksual yang mulai matang.

27 d. Persahabatan.

Remaja yang mengalami hambatan dalam hubungan persahabatan memunculkan perasaan tertekan dan merasa tidak diterima dengan lingkungan sekitar.

e. Emosi.

Masa remaja merupakan masa yang penuh tekanan dan gejolak sehingga menyebabkan emosi yang meninggi. Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan diri dan mempengaruhi tingkah lakunya. f. Hubungan dengan orang tua.

Pada masa remaja anak mulai berusaha untuk melonggarkan hubungannya dengan orang tua dan lebih banyak menjalin hubungan dengan teman-teman sebaya. Sehingga sering kali menimbulkan konflik dengan orang tua.

Masa remaja merupakan masa kritis, masa untuk berjuang melepaskan ketergantungan pada orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Keberhasilan remaja melalui masa transisi ini dipengaruhi oleh faktor biologis, kognitif, psikologis, maupun faktor lingkungan.

Dalam kesehariannya, remaja tidak lepas dari pergaulan dengan remaja lain. Remaja dituntut memiliki keterampilan sosial (social skill) agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan-keterampilan sosial tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku, dan sebagainya. Apabila keterampilan-keterampilan sosial tersebut dapat dikuasai oleh remaja, maka ia akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Hal ini berarti pula bahwa remaja tersebut mampu mengembangkan aspek psikososialnya dengan maksimal.

28 Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan agar pergaulan, khususnya antara remaja laki-laki dan perempuan, dapat berjalan

sebagaimana yang diharapkan.

Prinsip dasar tersebut sebagai berikut:

a. Menyadari adanya perkembangan diri bertumbuh, sehingga

melahirkan kebutuhan untuk berelasi dengan teman sejenis maupun dengan teman lawan jenis.

b. Relasi yang dibangun hendaknya memberi nilai positif pada kedua belah pihak. Relasi yang dibangun hendaknya sama-sama

menyenangkan, menciptakan rasa aman, mengatasi masalah yang mungkin muncul, dan membangun simpati sehingga memberi makna bagi pergaulan namun tetap dalam tingkat wajar.

c. Mau belajar untuk mengerti, menghargai, serta bersikap dengan tepat terhadap sahabat, khususnya lawan jenis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan. Misalnya, seorang remaja laki-laki hendaknya belajar mengenal kepekaan perasaan perempuan dan sebaliknya, seorang remaja perempuan belajar mengenal cara berpikir praktis seorang laki-laki.

d. Tidak berprasangka bahwa bersahabat dengan lawan jenis pasti akan memunculkan masalah „perasaan suka‟. Persahabatan antara laki-laki dan perempuan tidak harus menjadikan mereka „saling suka‟. Mereka tetap dapat berteman dengan baik dan wajar.

e. Apabila dalam persahabatan antara laki-laki dan perempuan muncul „perasaan suka‟, hal tersebut wajar saja dan seharusnya tidak

mengurangi arti persahabatan.

f. Persahabatan antara remaja laki-laki dan perempuan sering berlanjut pada proses pacaran. Apabila demikian, di antara keduanya harus ada komitmen untuk saling terbuka, saling menghormati kelebihan dan

29 kekurangan, dan membuat kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Proses ini hendaknya dijalani dengan menghormati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya: tidak berduaan di tempat sepi yang dapat menjurus pada perilaku seks di luar nikah.

3. Saling Memahami Perbedaan

Pergaulan yang sehat antara remaja laki-laki dan perempuan

hendaknya senantiasa didasari kesadaran akan perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri yang berbeda agar mereka dapat saling memberi, menerima dan melengkapi.

Dengan demikian, tidak perlu ada yang merasa dilebihkan atau dilemahkan. Perbedaan memang diciptakan Tuhan agar laki-laki dan perempuan saling bekerja sama dan melengkapi, serta bersikap tepat dan selaras dengan fungsi masing-masing. Karena itu, dalam bergaul dengan teman lawan jenis, kamu harus menghindari sikap mau menang sendiri apalagi sampai menyakiti hati.

Perbedaan Fisiologis/Biologis antara Laki-laki dan Perempuan No

.

Laki-laki No

.

Perempuan

1. Tubuh laki-laki menonjolkan garis-garis lurus dan tegak yang dianggap melambangkan keperkasaan dan kekuasaan

1. Tubuh perempuan lebih

menonjolkan garis-garis melingkar, bulat dan sering dianggap sebagai lambang kelembutan, kasih sayang, serta perasaan aman

2. Bahu lebar, dada lapang 2. Bahu relatif kecil dan melengkung, dada membesar ke depan

3. Suara besar, ada jakun pada leher

30 4. Lengan dan tangan relatif

keras dan berotot

4. Lengan dan tangan relatif lembut dan lemas

5. Bulu rambut lebih mudah tumbuh pada muka (kumis, cambang dan jenggot)

5. Rambut di muka relatif tidak mudah tumbuhn

Perbedaan Psikologis/Kejiwaan antara Laki-laki dan Perempuan No

.

Laki-laki No

.

Perempuan

1. Pola dasar pandangan ke luar, terarah ke pada dunia/objek

1. Pola dasar pandangan ke dalam, terarah pada manusia/subjek 2. Suka menjelajah dan

menyelidiki alam sekitar

2. Lebih gemar tinggal di rumah, memelihara dan merawat 3. suka mencoba hal-hal baru,

mencari dan melihat-lihat

3. Butuh perhatian, senang „dilihat‟ dan „dicari‟

4. Aktif, mengambil inisiatif, suka mengkritik dan memprotes

4. Reaktif, menanggapi, lebih tabah dan mudah menerimah

5. Rasio dianggap lebih utama, dapat mengendalikan perasaan dengan akalnya

5. Emosi dan perasaan lebih menonjol dan hal itu mempengaruhi

pikirannya 6. Gairah seksual lebih bersifat

jasmaniah/ jasmani biologis

6. Gairah seksual lebih bersifat rohaniah, lebih mementingkan cinta dan kemesraan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rangkaian ciri yang terjadi pada remaja dapat menimbulkan ketegangan, kebingungan, dan konflik. Bilamana remaja tersebut tidak dapat mengatasinya dengan baik maka akan menimbulkan kesulitan di lingkungan sosial maupun diri sendiri.

31 4. Remaja panti asuhan

a. Pengertian panti asuhan

panti asuhan anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar melalui pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian generasi cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional (Departemen Sosial RI, 1995:4).

Panti asuhan anak adalah proyek pelayanan dan penyantunan terhadap anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, keluarga retak, dan anak terlantar dengan cara memenuhi segala kebutuhan, baik berupa material maupun spiritual, meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. (http://amal-mulia.com/id/panti.htm).

Dalam beberapa keadaan tertentu keluarga tak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam pemenuhan kebutuhan anak, yang kemudian menyebabkan ketelantaran pada anak. Beberapa penyebab ketelantaran anak , antara lain:

1. orang tua meninggal dan atau tidak ada sanak keluarga yang merawatnya sehingga anak menjadi yatim piatu

2. orang tua tidak mampu (sangat miskin) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal anak-anaknya

3. orang tua tidak dapat dan tidak sanggup melaksanakan fungsinya dengan baik atau dengan wajar dalam waktu relatif lama misalnya menderita penyakit kronis dan lain-lain. (BKPA: pedoman panti asuhan, 1979).

b. Kehidupan anak panti asuhan

Panti asuhan sebagai pengganti keluarga, mereka yang tidak memiliki keluarga lagi atau karena orang tuanya meninggal dunia. Mereka

32 yang tinggal di panti asuhan berasal dari latar belakang yang berbeda serta usia yang berbeda-beda. Di dalam panti asuhan, anak di asuh secara masal. Sebagai akibat dari pengasuhan secara masal tersebut adalah:

1. anak kurang memperoleh kasih sayang, perhatian dan pengawasan 2. anak kurang memperoleh kesempatan melihat sendiri berbagai model

dari orang tua atau orang dewasa lainnya

3. anak kurang mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan orang tua yang dapat dijadikan identifikasi dalam pemahaman terhadap dirinya sendiri

4. pengasuh di panti asuhan biasanya kurang dapat berperan sebagai orang tua atau keluarga pengganti dalam menggantikan fungsi keluarga.

Panti asuhan memberikan pelayanan pemeliharaan baik secara fisik, mental maupun sosial. Namun secara lebih lanjut, kondisi mental dan sosial anak asuh menjadi perhatian khusus. Dengan visinya yang ingin membentuk manusia secara utuh dengan cara memanusiakan manusia, panti asuhan mencoba untuk membentuk anak asuhnya dalam menghadapi stereotif masyarakat yang memandang bahwa anak panti asuhan memiliki kelas yang lebih rendah dan minder ini coba untuk diatasi panti asuhan ini melalui para pengasuh. Peranan seseorang pengasuh, mencerminkan tanggung jawab pengasuh untuk menghidupkan seluruh sumber daya yang ada di panti asuhan. Pada umumnya panti asuhan memberikan penanaman nilai-nilai kepercayaan diri agar bisa menerima kondisi dirinya dan mengatasi rasa minder dan rendah dirinya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan pada dasarnya remaja yang tinggal di panti asuhan memerlukan adanya kebutuhan akan pengakuan, perhatian, dan kasih sayang. Kurang terpenuhinya kebutuhan tersebut akan menyebabkan remaja mengalami hambatan dalam tugas selanjutnya. Remaja yang tinggal di panti asuhan sering memiliki perasaan bahwa dirinya tidak sama seperti anak-anak yang tinggal dalam keluarga yang normal. Adanya orang tua sebagai keluarga

33 pengganti yang di peroleh di panti asuhan tidak selamanya dapat membantu perkembangan jiwa remaja. Hal ini cenderung mengakibatkan kemunduran-kemunduran yang berdampak pada penerimaan diri maupun kompetensi interpersonalnya.

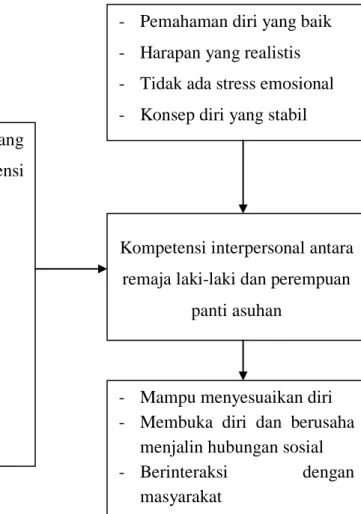

34 D. Kerangka Teori

Gambar : 2.2 Kerangka teori penelitian menurut Hurlock (1974),(2000), Lunandi (1987), Sheerer (Cronbach, 1963).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi interpersonal: - Faktor psikologis - Faktor fisik - Faktor sosial - Faktor budaya - Faktor waktu

- Pemahaman diri yang baik - Harapan yang realistis - Tidak ada stress emosional - Konsep diri yang stabil

Kompetensi interpersonal antara remaja laki-laki dan perempuan

panti asuhan

- Mampu menyesuaikan diri - Membuka diri dan berusaha

menjalin hubungan sosial - Berinteraksi dengan

35 E. Kerangka Konsep

Gambar: 2.3 Skema kerangka konsep penelitian

F. Variabel Penelitian

Berdasarkan kajian terhadap kerangka teori maka dapat disusun kerangka konsep, sebagai berikut:

1. Variabel independen (bebas)

Variabel independen meliputi penerimaan diri 2. Variabel dependen (terikat)

Variabel dependen meliputi kompetensi interpersonal, remaja laki-laki dan perempuan panti asuhan

Penelitian ini menggunakan variabel penerimaan diri sebagai variabel bebas karena secara teoritis variabel tersebut diasumsikan mempengaruhi variabel kompetensi interpersonal. Selain itu penerimaan diri sesuai dengan karakteristik subyek yang diteliti yaitu remaja laki-laki dan perempuan panti asuhan. Hal ini juga dapat diasumsikan bahwa fenomena permasalahan yang terjadi di panti asuhan berkaitan dengan karakteristik kepribadian individu yaitu penerimaan diri.

G. Hipotesa

Ada perbedaan penerimaan diri dengan kompetensi interpersonal antara remaja laki-laki dan perempuan di panti asuhan Muhammadiyah Gubug.

Variabel Independen Penerimaan diri

Variabel dependen Kompetensi interpersonal antara remaja laki-laki dan perempuan panti asuhan