HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PERILAKU PENCEGAHAN COVID-19 PASCA VAKSINASI PADA MASYARAKAT KECAMATAN SIAK HULU

KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh:

AZZAHRA WIANA KARTIKA SIREGAR 180100193

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PERILAKU PENCEGAHAN COVID-19 PASCA VAKSINASI PADA MASYARAKAT KECAMATAN SIAK HULU

KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh:

AZZAHRA WIANA KARTIKA SIREGAR 180100193

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Skripsi yang berjudul “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Pencegahan Covid-19 Pasca Vaksinasi pada Masyarakat Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar” ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan sarjana kedokteran program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat, diantaranya:

1. Kepada Dekan Fakultas Kedokteran USU, Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K); Wakil Dekan I FK USU, Dr.dr. H.Delyuzar Harris, Sp.PA(K); Wakil Dekan II FK USU, Dr.dr.Muara Panusunan Lubis, Sp.OG(K); dan Wakil Dekan III FK USU, dr.Inke Nadia Diniyanti Lubis, M.Ked(Ped), Sp.A, Ph.D; yang telah memberikan banyak dukungan baik dalam sarana dan prasarana kepada penulis.

2. Kepada Prof. Dr. dr. Arlinda Sari Wahyuni, M.Kes, selaku dosen pembimbing yang dengan begitu baik dan tulus telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Kepada Dr. dr. Riri Andri Muzasti, M. Ked (PD), Sp.PD-KGH,FINASIM selaku ketua penguji dan Dr. dr. R R. Suzy Indharthy, M.Kes, Sp.BS(K) selaku anggota penguji skripsi penulis, yang telah memberikan masukan, saran, serta nasihat-nasihat kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

4. Kepada Dr. dr. Tina Christina Lumban Tobing M.Ked(Ped)., Sp.A(K), selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi kepada penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan.

5. Kepada seluruh staf pengajar dan civitas akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atas bimbingan dan ilmu yang diberikan dari mulai awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada yang tercinta, seluruh keluarga penulis, terutama kedua orang tua penulis , H.

Aswin E Siregar, SH, MH, CTL dan Hj. Wiwik Yuliana, Amd. Ak, yang selama ini membesarkan, mendidik, memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan serta motivasi yang tulus kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan pada waktunya serta saudara kandung penulis, Saddam, Kaisar, dan Akbar, yang senantiasa memberikan dukungan serta doa hingga penulis tetap semangat dan pantang menyerah dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini.

7. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, Sistiandra, Karita, Kiki, Ade, Fifah, Mita, Tia, Riny, Indra, Cantia, Nakia, Dea, Aldy Zakiana, Alvira yang telah membantu dan memberi dukungan untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada masyarakat Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang telah membantu dalam proses pengumpulan data penelitian ini baik dan bersedia menjadi responden.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi yang disampaikan maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, segala saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangatlah diharapkan guna menyempurnakan hasil skripsi ini. Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara terutama dalam bidang pendidikan terkhususnya ilmu kedokteran.

Medan, 5 November 2021

Penulis, Azzahra Wiana Kartika Siregar

NIM. 180100193

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ... Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR SINGKATAN ... x

ABSTRAK ... xii

ABSTRACT ... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 LATAR BELAKANG ... 1

1.2 RUMUSAN MASALAH ... 6

1.3 TUJUAN PENELITIAN ... 7

1.3.1 TUJUAN UMUM ... 7

1.3.2 TUJUAN KHUSUS ... 7

1.4 MANFAAT PENELITIAN ... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1 Covid-19 ... 9

2.1.1 DEFINISI ... 9

2.1.2 MORFOLOGI (KARAKTERISTIK) ... 9

2.1.3 EPIDEMIOLOGI ... 10

2.1.4 ETIOLOGI ... 11

2.1.5 FAKTOR RESIKO ... 12

2.1.7 DIAGNOSIS (KLINIS DAN PENUNJANG) ... 14

2.1.8 PENCEGAHAN ... 15

2.1.9 VAKSINASI ... 20

2.2 PENGETAHUAN ... 21

2.1.1 DEFINISI PENGETAHUAN ... 21

2.1.2 TINGKAT PENGETAHUAN ... 21

2.1.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGETAHUAN ... 27

2.1.4 PENGUKURAN PENGETAHUAN ... 29

2.1.5 KRITERIA TINGKAT PENGETAHUAN ... 29

2.3 SIKAP ... 29

2.3.1 DEFINISI SIKAP ... 29

2.3.2 TINGKAT SIKAP ... 30

2.3.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP ... 31

2.3.4 PENGUKURAN SIKAP ... 32

2.3.5 KRITERIA TINGKAT SIKAP ... 32

2.4 PERILAKU ... 33

2.4.1 DEFINISI PERILAKU ... 33

2.4.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU ... 33

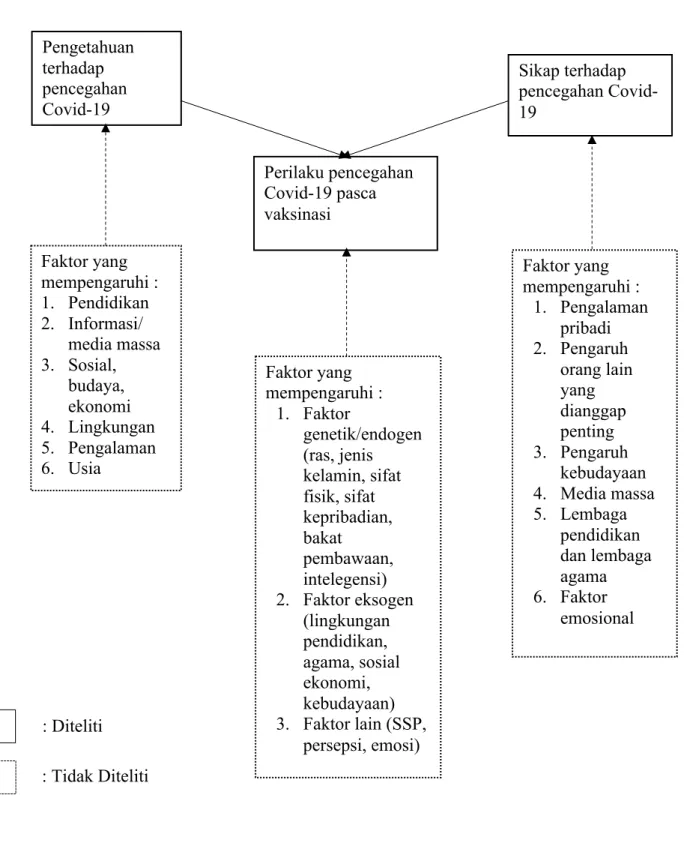

2.5 KERANGKA TEORI ... 37

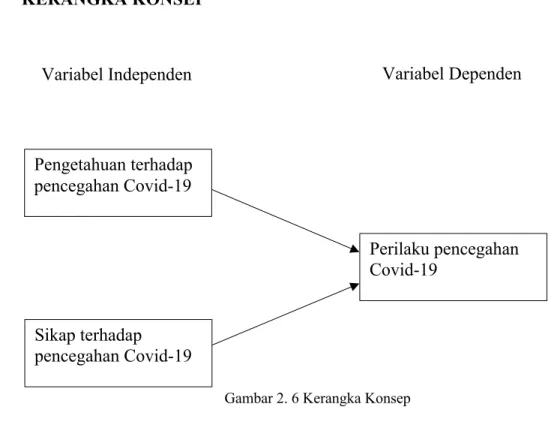

2.6 KERANGKA KONSEP ... 38

2.7 HIPOTESIS ... 38

BAB III METODE PENELITIAN ... 39

3.1 RANCANGAN PENELITIAN ... 39

3.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN ... 39

3.3 POPULASI DAN SAMPEL ... 39

3.3.1 POPULASI ... 39

3.3.2 SAMPEL ... 39

3.3.3 KRITERIA PENELITIAN ... 41

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA ... 41

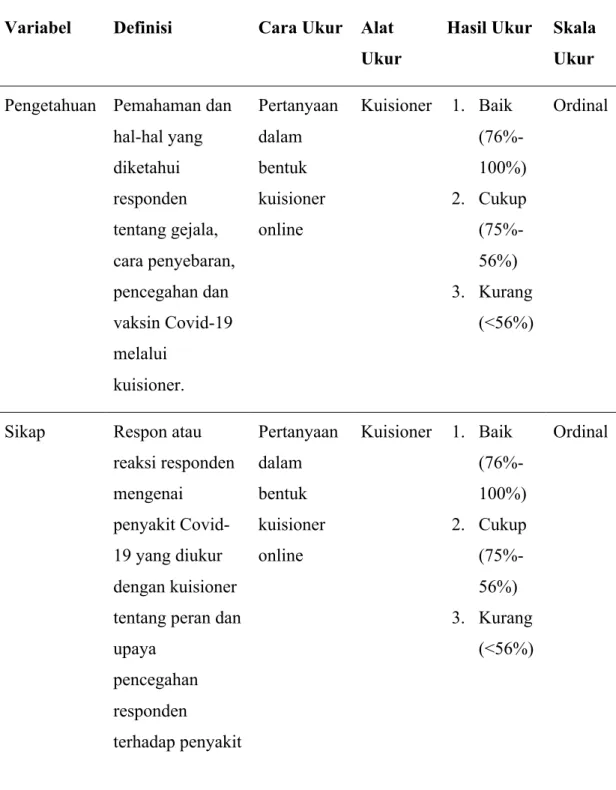

3.5 DEFINISI OPERASIONAL ... 42

3.6 METODE ANALISIS DATA ... 43

3.6.1 ANALISIS UNIVARIAT ... 43

3.6.2 ANALISIS BIVARIAT ... 44

3.7 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS ... 44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 45

4.1 DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN ... 45

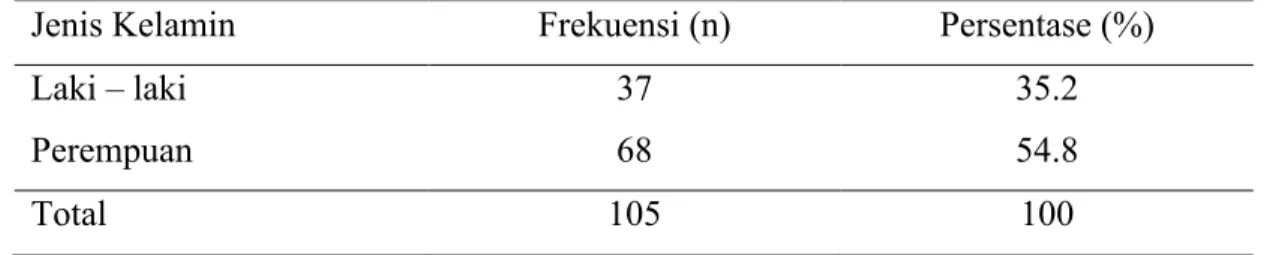

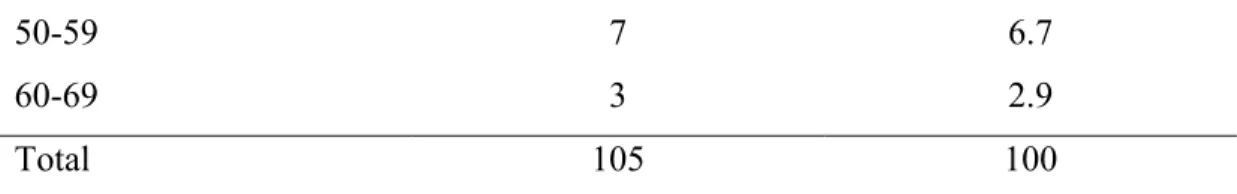

4.2 DESKRIPSI KARAKTERISTIK RESPONDEN ... 45

4.3 DESKRIPSI TINGKAT KEJADIAN COVID-19 ... 46

4.4 DESKRIPSI CAKUPAN VAKSINASI ... 46

4.5 ANALISIS UNIVARIAT ... 47

4.6 ANALISIS BIVARIAT ... 51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 56

5.1 KESIMPULAN ... 56

5.2 SARAN ... 56

DAFTAR PUSTAKA ... 58

LAMPIRAN A. Biodata Penulis ... 68

LAMPIRAN B. Lembar Pernyataan Orisinalitas ... 72

LAMPIRAN C. Lembar Penjelasan Penelitian ... 72

LAMPIRAN D. Ethical Clearance Penelitian ... 74

LAMPIRAN E. Surat Izin Penelitian ... 75

LAMPIRAN F. Lembar Persetujuan Responden Penelitian ... 76

LAMPIRAN G. Lembar Penelitan ... 77

LAMPIRAN I. Uji Validitas dan Reliabilitas ... 86

LAMPIRAN J. Karakteristik Responden ... 92

LAMPIRAN K. Uji Analisis Univariat ... 93

LAMPIRAN L. Uji Analisis Bivariat ... 94

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

2. 1 Struktur Coronavirus ... 10

2. 2 Patogenesis COVID 19 ... 14

2. 3 Skema Pencegahan COVID 19 ... 15

2. 4 Protokol Pencegahan COVID 19 5M ... 18

2. 5 Kerangka Teori ... 37

2. 6 Kerangka Konsep ... 38

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 3. 1 Definisi Operasional ... 42

Table 4. 1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin ... 47

Table 4. 2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia ... 47

Table 4. 3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir ... 48

Table 4. 4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pengetahuan ... 49

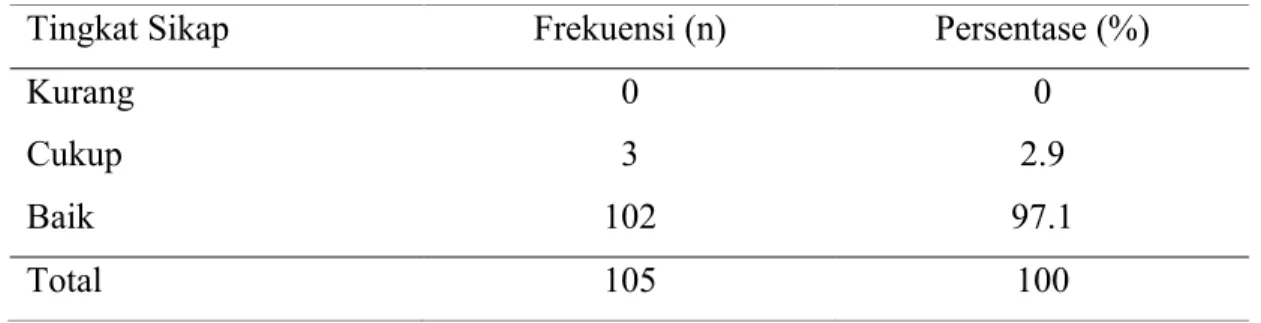

Table 4. 5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Sikap ... 49

Table 4. 6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Perilaku ... 50

Table 4. 7 Tabel Hubungan Pengetahuan Terhadap Perilaku ... 51

Table 4. 8 Tabel Hubungan Sikap Terhadap Perilaku ... 53

DAFTAR SINGKATAN

2019-nCoV : 2019 novel coronavirus

5M : Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas

ACE2 : Angiotensin converting enzyme 2

APD : Alat Pelindung Diri

ARDS : Acute Respiratory Distress Syndrome

BMI : Body Mass Index

CDC : Centre for Disease Control and Prevention

CFR : Case fatality rate

CoV : Coronavirus

Covid-19 : Corona Virus Diseases-2019

DM : Diabetes Mellitus

ICU : Intensive Care Unit

IDI : Ikatan Dokter Indonesia

IFR : Infection Fatality Rate

IKM : Ilmu Kesehatan Masyarakat

IPC : Infection prevention and control

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

KPCPEN : Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

MERS-CoV : Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus NAAT : Nucleic Acid Amplification Test

PPE : Personal Protective Equipment

RNA : Ribonucleic acid

SARS-CoV : Severe acute respiratory syndrome coronavirus

SARS-CoV-2 : Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 SPSS : Statistical Product and Service Solution

USEPA : United States Environmental Protection Agency

WHO : World Health Organization

ABSTRAK

Latar Belakang. Pada akhir 2019, novel coronavirus, yang sekarang ditetapkan SARSCoV-2, diidentifikasi sebagai penyebab wabah penyakit pernapasan akut di Wuhan, sebuah kota di provinsi Hubei, China. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyakit Covid-19, yang merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Pada Kabupaten Kampar yang termasuk salah satu wilayah dengan transmisi lokal, per bulan Mei 2021 tercatat 4122 total pasien dikonfirmasi terkena infeksi Covid-19 dengan total 165 orang meninggal dunia. Langkah-langkah pencegahan adalah strategi saat ini untuk membatasi penyebaran kasus Covid-19. Salah satu penatalaksanaan terbaru infeksi Covid-19 adalah melalui vaksinasi. Faktor menantang yang utama untuk pengembangan vaksin terhadap virus RNA adalah tingkat mutasinya yang sangat cepat. Walaupun saat ini vaksinasi sudah diberikan kepada masyarakat, namun angka kejadian Covid-19 masih tinggi. Untuk itu penanganan Covid-19 tidak hanya bergantung pada pengobatan dan vaksinasi. Harus ada upaya penanganan yang dimulai dari masyarakat itu sendiri yang dimulai dari perubahan perilaku seperti mematuhi protokol kesehatan 5M. Namun, masyarakat dinilai lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, sekalipun mereka sudah mendapatkan vaksinasi. Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap terhadap perilaku pencegahan Covid-19 pasca vaksinasi pada masyarakat Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Metode Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian jenis analitik dengan desain cross-sectional dengan kriteria sampel penelitian adalah masyarakat Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Pengumpulan data yakni data primer akan dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada 105 orang kepada masyarakat Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Hasil. Dari 105 responden penelitian, diperoleh 32 orang (30.5%) memiliki pengetahuan yang cukup, 73 orang (69.5%) memiliki pengetahuan yang baik, 3 orang (2.9%) memiliki sikap yang cukup, 102 orang (97.1%) memiliki sikap yang baik, 11 orang (10.5%) memiliki perilaku yang baik, dan 94 orang (89.5%) memiliki perilaku yang sangat baik. Kesimpulan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku pencegahan Covid-19 pasca vaksinasi.

Kata Kunci : Covid-19, Coronavirus, Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Vaksinasi

ABSTRACT

Background. In late 2019, the novel coronavirus, now designated SARSCoV-2, was identified as the cause of an acute respiratory disease outbreak in Wuhan, a city in Hubei province, China. The World Health Organization (WHO) has determined the disease Covid-19, which stands for Coronavirus Disease 2019. In Kampar Regency, which is one of the areas with local transmission, as of May 2021, there were 4122 confirmed patients infected with Covid-19 with a total of 165 people. die. Preventive measures are the current strategy to limit the spread of Covid-19 cases. One of the latest treatments for Covid-19 infection is vaccination. A major challenging factor for the development of vaccines against RNA viruses is their very fast mutation rate. Although currently vaccination has been given to the public, the incidence of Covid-19 is still high. For this reason, the handling of Covid-19 does not only depend on treatment and vaccination. There must be a handling effort that starts from the community itself, starting with behavioral changes such as complying with the 5M health protocol. However, people are considered negligent in implementing health protocols, even though they have received vaccinations. Aim. The purpose of this study was to determine the relationship between knowledge and attitudes towards post-vaccination Covid-19 prevention behavior in the sub- district community. Siak Hulu Regency. Kampar. Research methods. The type of research used in this study is an analytic type of research with a cross-sectional design with the research sample criteria being the people of Siak Hulu District, Kampar Regency who have received the Covid-19 vaccination. Data collection, namely primary data, will be carried out using a questionnaire to 105 people to the people of Siak Hulu District, Kampar Regency. Results. From 105 research respondents, 32 people (30.5%) had sufficient knowledge, 73 people (69.5%) had good knowledge, 3 people (2.9%) had sufficient attitude, 102 people (97.1%) had a good attitude, 11 people (10.5%) had good behavior, and 94 people (89.5%) had very good behavior. Conclusion. From the results of the study, it was found that there was no significant relationship between knowledge and attitudes towards Covid-19 prevention behavior after vaccination.

Keywords: Covid-19, Coronavirus, Knowledge, Attitude, Behavior, Vaccination

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada akhir 2019, novel coronavirus, yang sekarang ditetapkan SARSCoV-2, diidentifikasi sebagai penyebab wabah penyakit pernapasan akut di Wuhan, sebuah kota di provinsi Hubei, China. Pada Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) menetapkan penyakit Covid-19, yang merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Presentasi klinis dari infeksi Covid-19, dimulai dari pneumonia asimptomatik hingga sangat parah dengan sindrom gangguan pernapasan akut, syok septik dan kegagalan multiorgan, yang dapat mengakibatkan kematian (Guan et al., 2020). Pada 30 Januari 2020, WHO menyatakan wabah Covid- 19 sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional dan, pada Maret 2020, mulai ditetapkan sebagai pandemi untuk menekankan gravitasi situasi dan mendesak semua negara untuk mengambil tindakan dalam mendeteksi infeksi dan mencegah penyebaran (GÜNER et al., 2020).

Total kasus konfirmasi Covid-19 global per bulan Mei 2021 adalah 162.177.376 kasus dengan 3.364.178 kematian (Case Fatality Rate/CFR 2,1%) di 222 negara terjangkit dan 193 negara transmisi lokal (Kemenkes, 2021). Terhitung pada bulan Mei 2021, di Indonesia tercatat 1.809.926 total pasien dikonfirmasi terkena infeksi Covid-19 dengan total 50.262 orang meninggal dunia (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional/KPCPEN, 2021) . Menurut data pada situs Riau Tanggap Virus Corona, pada Provinsi Riau tercatat sebanyak 58.856 total pasien dikonfirmasi terkena infeksi Covid-19 dengan total 1.540 orang meninggal dunia pada bulan Mei 2021 (Dinkes Riau, 2021). Pada Kabupaten Kampar yang termasuk salah satu wilayah dengan transmisi lokal, tercatat 4122 total pasien

dikonfirmasi terkena infeksi Covid-19 dengan total 165 orang meninggal dunia (Satgas Covid-19 Kampar, 2021).

SARS-CoV-2 dapat mudah menyebar melalui sarana langsung (tetesan dan penularan dari manusia ke manusia) dan melalui kontak tidak langsung (benda yang terkontaminasi dan penularan di udara). Sementara itu alat pelindung diri (APD) juga bisa menjadi sumber infeksi di udara (Liu et al., 2020). Seperti disebutkan sebelumnya, penyebaran orang ke orang SARS-CoV-2 seharusnya terjadi terutama melalui tetesan pernapasan, ketika pasien batuk, bersin, atau bahkan berbicara atau bernyanyi. Tetesan biasanya tidak dapat melintasi lebih dari enam kaki (hampir dua meter) dan tetap di udara untuk waktu yang terbatas. Namun, SARS-CoV-2 tetap utuh dan menular dalam tetesan (berdiameter kurang dari lima mikron) dan dapat ditangguhkan di udara hingga tiga jam (Van Doremalen et al., 2020). Oleh karena itu, isolasi udara, ventilasi ruangan, dan penerapan disinfektan yang tepat (terutama di toilet) mungkin membatasi penyebaran aerosol virus (Santarpia et al., 2020). Covid-19 dapat terjadi jika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi SARS-CoV-2, dan kemudian tangan bersentuhan langsung dengan selaput lendir seperti mata, hidung, atau mulut (McIntosh et al., 2020). Dengan demikian, cukup mencuci tangan dengan sabun dan air atau pembersih tangan dianjurkan (Lotfi et al., 2020) .

Langkah-langkah pencegahan adalah strategi saat ini untuk membatasi penyebaran kasus. Langkah yang dilakukan adalah skrining dini, diagnosis, isolasi, dan perawatan diperlukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Strategi pencegahan difokuskan pada isolasi pasien dan pengendalian infeksi yang cermat, termasuk langkah-langkah yang tepat untuk diadopsi selama diagnosis dan penyediaan perawatan klinis kepada pasien yang terinfeksi. Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian Covid-19 penting untuk diterapkan di masyarakat (GÜNER et al., 2020).

Panduan sementara yang diterbitkan oleh WHO pada 7 Maret 2020, berisikan tentang

"Menanggapi penyebaran Covid-19 masyarakat," menyatakan bahwa mencegah

penyebaran Covid-19 adalah melalui pengembangan mekanisme koordinasi tidak hanya di bidang kesehatan tetapi di bidang-bidang seperti transportasi, perjalanan, perdagangan, keuangan, keamanan dan sektor lain yang mencakup seluruh masyarakat (WHO, 2020).

Salah satu penatalaksanaan terbaru infeksi Covid-19 adalah melalui vaksinasi.

Namun, vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit Covid-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat.

Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia mulai dilakukan pemerintah pada bulan Januari 2021.Vaksin yang disuntikkan merupakan vaksin buatan Sinovac. Dampak vaksin Covid-19 terhadap pandemi akan bergantung pada beberapa faktor. Termasuk faktor-faktor seperti efektivitas vaksin; seberapa cepat vaksin disetujui, diproduksi, dan dikirim; dan berapa banyak target jumlah orang yang akan divaksinasi. Pemerintah menargetkan setidaknya 60% penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin Covid-19 agar mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui periode rentang jangka panjang dari perlindungan vaksin Covid-19 (Kemenkes, 2021).

Dalam pandangan komprehensif, vaksinasi dan terapi obat antivirus diberikan prioritas utama melawan infeksi virus. Dalam beberapa dekade terakhir, vaksinasi besar yang diprogram telah diluncurkan untuk melawan infeksi virus seperti polio, cacar, dan hepatitis, dll. Vaksin dinilai oleh kemanjuran dan efektivitasnya. Dalam kasus vaksin influenza, efektivitas lebih rendah daripada kemanjuran. Ini karena influenza sering menyesatkan dengan penyakit seperti influenza lainnya dan diversifikasi lebar kedua dalam genom virus. Efektivitas vaksin virus adalah perhatian utama sebagai laporan meta analisis menemukan bahwa efektivitas terhadap flu menunjukkan maksimum 67% pada tahun 2012 dan setelah itu berkurang (Osterholm, 2012).

Faktor menantang yang utama untuk pengembangan vaksin terhadap virus RNA adalah tingkat mutasinya yang sangat cepat dan efek samping kritis yang terkait dengannya. Misalnya, jejak awal vaksin Flu pada tahun 2009 menunjukkan efek samping ringan seperti kelembutan pada otot, nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, malaise, dan nyeri otot (Trombetta et al., 2018). Dibandingkan dengan infeksi mikroba lainnya (bakteri dan jamur), mengembangkan terapi antivirus selalu tetap menjadi tugas yang sulit bagi komunitas ilmiah. Alasan utamanya adalah ambiguitas struktural yang sangat kompleks dan tidak dapat mengidentifikasi target virus yang membuat proses lebih rumit untuk merancang terapi antivirus yang selektif dan efektif (Visher et al., 2016).

Saat ini, tidak tersedianya terapi obat antivirus yang efektif di pasar global memperburuk situasi ke tingkat yang lebih parah. Kurangnya informasi konkret mengenai penularan mode, tindakan pencegahan (kontak secara langsung) harus menjadi pendekatan ideal untuk mengurangi risiko penularan infeksi Covid-19 yang baru muncul. Sesuai pedoman WHO, pencegahan dan pengendalian infeksi (IPC/

infection prevention and control) adalah pendekatan praktis berbasis bukti untuk mencegah pasien dan petugas kesehatan dari hal yang merugikan oleh infeksi yang dapat dihindari. Statistik mengungkapkan bahwa mempertahankan IPC yang efektif menghasilkan pengurangan >30% dalam infeksi yang terkait dengan layanan kesehatan (IKM) (Hearn et al., 2017).

Indonesia mulai melalukan program vaksinasi sejak Januari 2021(Kemenkes, 2021). Walaupun program vaksinasi sudah dilakukan namun angka kasus infeksi Covid-19 masih melonjak. Dilihat dari data kasus infeksi Covid-19 pada bulan Januari 2021, di Indonesia tercatat 1.078.314 total pasien dikonfirmasi terkena infeksi Covid- 19 dengan total 29.998 orang meninggal dunia. Sedangkan pada bulan Mei 2021, di Indonesia tercatat 1.809.926 total pasien dikonfirmasi terkena infeksi Covid-19 dengan total 50.262 orang meninggal dunia (KPCPEN, 2021). Hal ini menunjukkan laju

penularan Covid-19 di Indonesia masih belum bisa dikendalikan sekalipun sudah ada tatalaksana terkini yaitu melalui vaksin (Kemenkes, 2021).

Sementara itu, India sebagai negara yang tercatat memiliki lonjakan kasus infeksi Covid-19 tertinggi di dunia, saat ini sudah ditemukan varian virus Covid-19 terbaru. Varian terbaru ini sudah menyebar ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Varian virus Covid-19 terbaru ini dinilai menjadi penyebab semakin melonjaknya angka kasus infeksi Covid-19. Varian virus Covid-19 terbaru ini timbul akibat mutasi. Mutasi virus ini dapat berdampak pada kemampuan transmisi virus sehingga berpengaruh terhadap tingkat keparahan penyakit (Narayanan V, 2021).

Varian virus Covid-19 terbaru ini disebut varian B.1.617. Varian virus Covid- 19 terbaru ini pertama kali diidentifikasi pada bulan Desember 2020. Terdapat dua mutasi utama pada bagian luar protein spike virus ini, yaitu mutase L452R dan E484Q (Ranjan et al., 2021) . Varian virus Covid-19 terbaru ini disebut sebagai ‘variant of interest’, dikarenakan dapat menyebabkan penurunan kemampuan system imun tubuh dalam menetralkan virus sebelumnya, penurunan efektivitias pengobatan, penurunan efektivitas vaksin, peningkatan resiko terjadinya penularan serta peningkatan resiko terjadinya gejala yang parah. Walaupun varian B.1.617 kemungkinan lebih kebal terhadap vaksin yang tersedia saat ini, namun vaksinasi Covid-19 akan memicu respon imun tubuh yang luas terhadap virus SARS-CoV-2. Oleh karena itu mutase pada virus seharusnya tidak membuat vaksin tidak efektif sama sekali (WHO, 2021).

Mengingat varian virus Covid-19 terbaru sudah ditemukan di Indonesia, maka cara terbaik untuk mencegah penularannya adalah dengan optimalisasi protokol kesehatan yang berlaku. Menurut Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Menaldi Rasmin mengatakan, menjelang setahun bersama Covid-19, perilaku masyarakat perlu menjadi perhatian untuk menetapkan kebijakan ke

mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas) belum sukses diterapkan dikarenakan perilaku kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 5M dinilai menurun. Menurut pengamatan yang dilakukan peneliti pada masyarakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, terdapat 10-20 orang yang diamati berbelanja pada pasar swalayan, lalai dalam mematuhi protokol Kesehatan 5M, terutama memakai masker dan menjaga jarak.

Berdasarkan pemaparan diatas, penanganan Covid-19 tidak hanya bergantung pada pengobatan dan vaksinasi. Harus ada upaya penanganan yang dimulai dari masyarakat itu sendiri yang dimulai dari perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dimaksud adalah mematuhi protokol kesehatan 5M yaitu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Selama vaksin yang aman dan efektif belum ditemukan, upaya perlindungan 5M tetap harus disiplin diterapkan. Sekalipun sudah ada masyarakat yang divaksinasi, namun masyarakat yang belum divaksinasi berpotensi untuk menularkan infeksi virus Covid-19. Namun, masyarakat dinilai lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, sekalipun mereka sudah mendapatkan vaksinasi. Dibutuhkan pengetahuan dan sikap yang baik dalam melakukan pencegahan infeksi virus Covid-19. Oleh karena itu, hal tersebut yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dirumuskanlah pertanyaan penelitiaan sebagai berikut : “Bagaimanakah hubungan pengetahuan dan sikap terhadap perilaku pencegahan Covid-19 pasca vaksinasi pada masyarakat Kec.

Siak Hulu Kab. Kampar?”.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 TUJUAN UMUM

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap terhadap perilaku pencegahan Covid-19 pasca vaksinasi pada masyarakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

1.3.2 TUJUAN KHUSUS

1. Mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terkahir.

2. Mengetahui gambaran pengetahuan pencegahan Covid-19 pasca vaksinasi pada masyarakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

3. Mengetahui gambaran sikap pencegahan Covid-19 pasca vaksinasi pada masyarakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

4. Mengetahui gambaran perilaku pencegahan Covid-19 pasca vaksinasi pada masyarakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

5. Mengetahui hubungan pengetahuan terhadap perilaku pencegahan Covid- 19 pasca vaksinasi pada masyarakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

6. Mengetahui hubungan sikap terhadap perilaku pencegahan Covid-19 pasca vaksinasi pada masyarakat Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 BIDANG PENELITIAN

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk menyusun penelitian

selanjutnya terkait pengetahuan dan sikap terhadap perilaku pencegahan Covid-19 pasca vaksinasi.

1.4.2 BIDANG PENDIDIKAN

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk mengetahui perilaku protokol pencegahan Covid-19 yang baik dalam masa pandemic ini.

1.4.3 BIDANG KEMASYARAKATAN

1. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi institusi pelayanan Kesehatan sebagai sarana informasi dan evaluasi terkait perilaku pencegahan Covid-19 pasca vaksinasi.

2. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar untuk menyusun dan menentukan program kebijakan dalam hal peningkatan kualitas protokol pencegahan infeksi Covid-19.

3. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar untuk menyusun dan menentukan program kebijakan dalam hal peningkatan kuantitas penyebaran vaksinasi ke seluruh wilayah di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Covid-19

2.1.1 DEFINISI

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang ditimbulkan oleh virus patogen ini menimbulkan ancaman signifikan bagi kesehatan global yang oleh World Health Organization (WHO) menyatakan wabah ini sebagai "darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional" pada 31 Januari 2020 dan telah menimbulkan ancaman signifikan bagi kesehatan global. Sejauh ini, infeksi SARS-CoV-2 masih menyebar, dan virus ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, meskipun mekanisme pencegahan dan karantina bersama di hampir semua provinsi di China daratan telah dipastikan akan diberlakukan. Karena kurangnya perawatan antivirus khusus dan tekanan perawatan klinis, ribuan kasus parah telah meninggal setiap hari di seluruh dunia. (Jin et al., 2020)

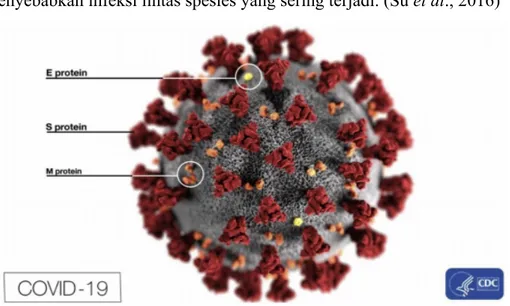

2.1.2 MORFOLOGI (KARAKTERISTIK)

CoV adalah virus besar (berdiameter sekitar 80–220 nm) yang termasuk dalam ordo Nidovirales, sub-ordo Cornidovirineae, famili Coronaviridae, sub-famili Orthocoronavirinae, dan genus Betacoronavirus; yang terakhir ini juga mencakup SARS-CoV dan MERS-CoV. Mereka terbungkus, partikel ikosahedral, simetris dengan proyeksi seperti lonjakan pada membran mereka yang memberi mereka bentuk mahkota ("Corona" dalam bahasa Latin) dan karenanya dinamai demikian. Mereka memiliki genom RNA untai tunggal, positif-sense, nonsegmented yang besar, berukuran sekitar 26-32 kb. (Sawicki et al., 2005). SARS-CoV-2 bermutasi dengan

cepat, sering mengalami rekombinasi, dan dengan mudah melewati penghalang spesies, menyebabkan infeksi lintas spesies yang sering terjadi. (Su et al., 2016)

Gambar 2. 1 Struktur Coronavirus (CDC., 2020).

2.1.3 EPIDEMIOLOGI

Data epidemiologi terkait infeksi SARS-CoV-2 terus berkembang dan diperbarui setiap hari dalam laporan situasi penyakit coronavirus (Covid-19) dari WHO (WHO, 2020) Menurut studi pertama yang dilakukan di Wuhan, pada kohort kecil yang terdiri dari 99 subjek, infeksi lebih mungkin menyerang pria yang lebih tua dengan komorbiditas, di mana infeksi tersebut menyebabkan munculnya episode gejala patologi pernapasan yang serius atau bahkan fatal seperti pernapasan akut. sindrom kesusahan (Chen et al., 2020)

Datanya dikonfirmasi oleh studi epidemiologi utama yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, yang menemukan bahwa tingkat

kematian meningkat dari 0,2% pada pasien berusia antara 10 dan 39 tahun menjadi 14,8% pada mereka yang berusia di atas 80 tahun, dan bahwa risikonya meningkat dari 0,2% pada pasien berusia antara 10 dan 39 tahun. kematian lebih besar pada pria (2,8%) dibandingkan pada wanita (1,7%). Faktor mematikan lainnya telah diidentifikasi pada penyakit yang sudah ada sebelumnya secara bersamaan, terutama penyakit kardiovaskular, patologi metabolik seperti diabetes, gagal napas kronis, dan hipertensi.

Namun, di antara mereka yang dalam keadaan sehat sempurna pada saat terinfeksi, angka kematiannya adalah 0,9%. Lebih lanjut, ditunjukkan bahwa 80,9% infeksi tidak memiliki gejala atau perjalanan ringan, 13,8% parah, sedangkan 4,7% dari mereka yang terinfeksi mengembangkan gejala patologis kritis dengan gejala seperti gagal napas, syok septik atau kegagalan multi-organ. (Zhonghua et al., 2020)

2.1.4 ETIOLOGI

Covid-19 di Wuhan termasuk dalam genera-betacoronavirus, memiliki envelope dengan partikel bulat atau lonjong dengan diameter 60-140nm, dan menggunakan struktur genetik khas dari virus corona. Analisis genom menyatakan bahwa Covid-19 lebih dekat hubungannya dengan kelelawar-SARS-like (SL) -ZC45 dan bat-SL-ZXC21. Dengan analisis data yang dikumpulkan dari wabah awal, sekuens Covid-19 sebanyak 79,5% mengidentifikasi SARS-CoV melalui analisis genom lengkap, dibandingkan dengan gen SARS-CoV dan MERS-CoV, Covid-19 memiliki protein spike yang lebih panjang dan filogeni relatif yang berbeda dari gen RNA polimerase lengkap yang bergantung pada RNA serta jarak genetika yang jelas oleh sekuens dan analisis filogenetik. Hasil ini menunjukkan bahwa Covid-19 adalah betacoronavirus baru. (SARS- CoV-2) (Lu et al., 2020)

2.1.5 FAKTOR RESIKO

Individu dengan diabetes mellitus (DM), hipertensi, dan obesitas berat (BMI ≥ 40 kg/m2) lebih mungkin terinfeksi dan berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi dan kematian akibat Covid-19. Ada peningkatan risiko serupa untuk SARS dan MERS pada individu dengan DM. Di antara mereka yang berusia 65 tahun atau lebih, populasi yang berisiko lebih tinggi untuk kematian akibat Covid-19, 26,8% menderita DM.

(CDC., 2020). Pada individu yang berusia lebih dari 60 tahun, proporsi tersebut berkisar antara 17 hingga 27%. Selanjutnya, pada kelompok lansia ini, persentase pasien rawat inap yang membutuhkan perawatan di unit perawatan intensif (ICU) adalah 27-71% dengan angka kematian akibat infeksi (IFR) berkisar antara 2,2 hingga 9,3%. (Ferguson et al., 2020)

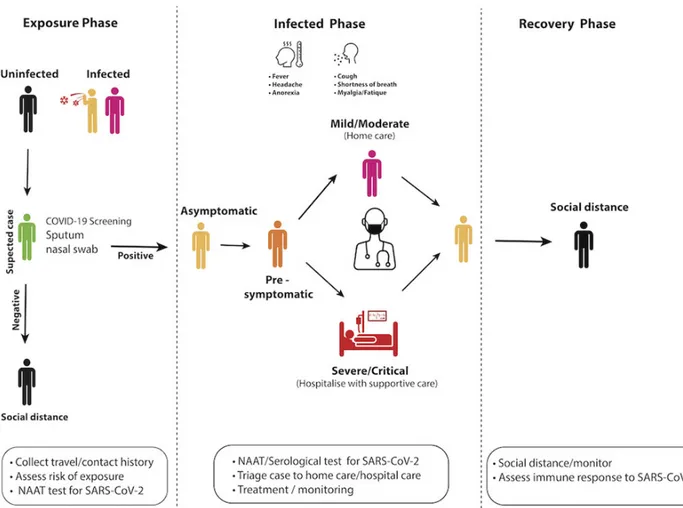

2.1.6 PENULARAN

SARS-CoV-2 ditularkan di antara manusia melalui tetesan pernapasan yang diproduksi ketika individu yang terinfeksi berbicara, bersin, atau batuk (Gambar 2.2).

Transmisi tetesan dapat terjadi dalam 1-4 m (McArthur et al., 2020). SARS-CoV-2 telah terbukti bertahan dalam bentuk aerosol selama lebih dari 3 jam dalam kondisi eksperimental, tetapi generasi aerosol mekanis ini tidak mungkin meniru skenario klinis yang sebenarnya (van Doremalen, 2020). Prosedur klinis tertentu yang melibatkan saluran napas atas seperti mendapatkan hidung atau swab tenggorokan, intubasi endotrakeal, ventilasi manual, atau nebulisasi mampu menghasilkan partikel <

5 μm, memungkinkan transmisi udara dalam pengaturan perawatan kesehatan (WHO, 2020). Khususnya, unit perawatan intensif (ICU) telah dikaitkan dengan risiko infeksi yang lebih tinggi (Guo ZD, 2020). Identifikasi dan pengelolaan kasus Covid-19.

Pemantauan untuk kasus dugaan Covid-19 sangat penting untuk menghentikan penularan SARS-CoV-2. Kasus yang dicurigai memiliki kontak dengan orang yang

terinfeksi (asimptomatik/ tanpa gejala) perlu diisolasi dan disaring untuk SARS-CoV- 2 menggunakan tes amplifikasi asam nukleat sensitif (NAAT).

Disarankan agar individu yang terinfeksi yang mengisolasi diri tanpa gejala dan dipantau di rumah. Individu yang maju untuk mengembangkan penyakit klinis dapat disepyunkan menjadi kasus ringan / sedang dan parah / kritis untuk manajemen klinis / pengobatan. Namun, adanya komorbiditas dan usia pasien dapat digunakan untuk triase pasien untuk rawat inap atau perawatan di rumah. Setelah sembuh, pasien harus dipantau karena masih bisa menular (McArthur et al., 2020).

Penularan fomite, penularan dari kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, dimungkinkan dengan tingkat kontaminasi lantai yang tinggi dan telapak kaki staf perawatan kesehatan serta tikus komputer, gagang pintu, dan tempat sampah (Guo ZD, 2020). Virus ini layak hingga 72 jam pada plastik dan stainless steel, 24 jam pada kardus, dan 4 jam pada tembaga. Masa bertahan hidup ini tampaknya lebih lama daripada SARS-CoV-2 dalam kondisi yang sama dan dapat berkontribusi pada penyebaran SARS-CoV-2 yang lebih luas dibandingkan (van Doremalen, 2020).

Infeksi dari kontak langsung dengan cairan tubuh dari individu yang terinfeksi kemungkinan akan menjadi rute penularan lain yang mungkin terjadi. SARS-CoV-2 telah terdeteksi dalam air liur, darah, urin, air mata, kotoran, dan sampel cairan serebrospinal. Meskipun didokumentasikan bukti penularan melalui sumber alternatif ini tetap tidak berdasar, tindakan pencegahan ketika menangani sampel yang dikumpulkan dari kasus yang dicurigai atau dikonfirmasi disarankan (McArthur et al., 2020). Dalam pengaturan tertutup, seperti fasilitas keperawatan, SARS-CoV-2 dapat menyebar dengan cepat, dengan satu studi menemukan tingkat kepositifan 64% di antara penduduk 23 hari setelah tes positif pertama. Dari pasien ini, 56% diuji positif saat masih tanpa gejala, dan telah dihipotesiskan bahwa individu asimptomatik berkontribusi secara signifikan terhadap penularan (Arons MM, 2020).

Gambar 2. 2 Patogenesis COVID 19 (McArthur et al., 2020).

2.1.7 DIAGNOSIS (KLINIS DAN PENUNJANG)

Usia rata-rata pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 adalah antara 47-56 tahun, lebih dari separuh kasus adalah laki-laki, rata-rata masa inkubasi adalah 5,2 hari, dan 98% dari mereka yang mengalami gejala akan melakukannya. dalam 11,5 hari.

Manifestasi klinis Covid-19 bervariasi dan meliputi status pembawa asimtomatik, penyakit pernapasan akut (ISPA), dan pneumonia. (Guan et al., 2020) Prevalensi kasus tanpa gejala signifikan (20-86% dari semua infeksi) dan didefinisikan sebagai individu

dengan tes asam nukleat virus positif, tetapi tanpa gejala Covid-19. Tingkat penularan dan viral load pernapasan pada pembawa tanpa gejala serupa dengan pasien bergejala (Li et al., 2020)

Selain diagnosis Covid-19 yang dikonfirmasi di laboratorium, pasien dengan manifestasi ISPA dengan gejala demam, kelelahan, pernapasan (batuk, dispnea) atau gastrointestinal (mual, diare, muntah), dan tidak ada kelainan yang signifikan pada pencitraan dada. Penderita pneumonia memiliki gejala pernapasan dan temuan positif pada pencitraan dada. Pneumonia berat dapat muncul sebagai sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS), yang menyebabkan hipoksia berat, gagal napas, kegagalan multiorgan, syok, dan kematian. (Guan et al., 2020)

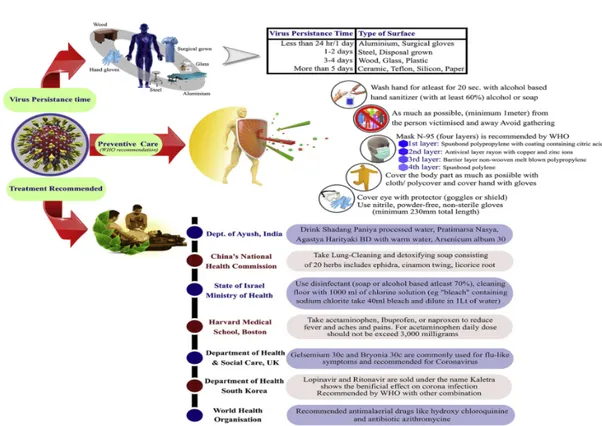

2.1.8 PENCEGAHAN

Gambar 2. 3 Skema Pencegahan COVID 19 (WHO., 2020).

Kebersihan Tangan

Penularan dari manusia ke manusia memiliki peran yang besar dalam memperluas pandemi infeksi ini. Penularan Covid-19 menyebar melalui droplet, batuk, tangan / permukaan yang terkontaminasi, dll. Namun pencegahan penularan dari orang ke orang dapat dikurangi dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air atau desinfektan tangan dengan pembersih berbasis alkohol seperti yang direkomendasikan oleh WHO. Surveilans analitis dari laporan WHO menunjukkan bahwa meningkatkan praktik kebersihan tangan dapat mengurangi penularan patogen di layanan kesehatan sebesar 50%. Alkohol digunakan sebagai agen disinfektan / biosidal umum dari zaman kuno. Sifat disinfektan / potensi biosidal alkohol tergantung pada kekuatan dan jenis alkohol yang digunakan. Aktivitas antivirus dari alkohol yang berbeda dapat ditentukan dengan mengevaluasi indeks infektivitas virus. Infektivitas virus adalah kemampuan virus untuk menembus sel inang dan menggunakan sumbernya untuk produksi lebih lanjut dari partikel virus yang menular (Sanjuan R., 2018)

Personal Protective Equipment (PPE)

Mencegah penyebaran eksponensial dari infeksi Covid-19 sepenuhnya bergantung pada penggunaan PPE efektif yang mencakup masker / respirator, sarung tangan, kacamata pelindung / pelindung wajah, dan jubah (Livingston et al., 2020)

Masker Wajah / Respirator

Laporan terbaru WHO (29 Maret 2020) menjelaskan Covid-19 mungkin merupakan infeksi yang ditularkan melalui udara yang ditularkan melalui droplet pernapasan. Transmisi droplet terjadi dalam jarak 1m dengan seseorang yang didiagnosis dengan gejala awal seperti batuk dan bersin. Droplet pernapasan infektif dengan diameter 0,5-10 mm berpotensi melekat pada mukosa mulut dan hidung dan kemudian menyerang ke dalam lapisan epitel saluran pernapasan bagian atas dan saluran pencernaan. Penghalang fisik di tempat vital seperti daerah hidung dan mulut dapat mengurangi penyebaran infeksi virus yang dimediasi oleh droplet. Bukti

eksperimental menunjukkan bahwa penggunaan masker pelindung membantu mengurangi penularan tuberkulosis hingga 50% dibandingkan dengan pasien tanpa masker (WHO, 2020).

Kacamata / Pelindung wajah

Kehadiran lendir di mata membuat jalur yang menguntungkan bagi kelangsungan virus. Oleh karena itu, WHO menyarankan untuk menggunakan kaca pelindung transparan, kacamata / pelindung wajah yang pas dan menutupi semua sisi dengan karet gelang / atau adjustable holder. Sesuai dengan pedoman standar Eropa 86/686 / EEC, EN 166/2002 dan ANSI / SEA Z87.1-2010, sebuah kacamata / sungkup muka yang efektif dibuat dari asetat, propionat, dan polikarbonat yang menawarkan kejernihan visual yang ditingkatkan dan kualitas optikal dengan berpotensi mengurangi ketegangan mata (Robet RJ, 2016).

Penggunaan desinfektan

Permukaan benda merupakan tempat yang paling rawan terhadap penularan infeksi Covid-19 dari satu orang ke orang yang lain. Bergantung pada sifat permukaan, pH, suhu, dan kelembaban relatif di sekitarnya, waktu bertahan virus bervariasi dari 1- 9 hari. Saat ini, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat/ United States Environmental Protection Agency (USEPA) merekomendasikan beberapa disinfektan terhadap Covid-19 (Kampf G, 2020)

Secara umum, senyawa amonium kuaterner, hidrogenperoksida, alkohol (etanol, isopropil alkohol, fenol), alde-hyde, asam hipoklorit, asam oktanoat, asam sitrat konjugat dengan ion perak, natrium hipoklorit, natrium bi-karbonat, dll adalah bahan utama yang bertanggung jawab. untuk aktivitas virucidal. Alkohol, etanol (78- 95%) dan iso-propanol (70-100%) telah digunakan sebagai disinfektan yang efektif karena menunjukkan aktivitas virucidal yang kuat dengan efek toksik yang dapat ditolerir pada kulit manusia (Wieczorek et al., 2017)

Gambar 2. 4 Protokol Pencegahan COVID 19 5M (Kemenkes RI., 2020)

Menurut Kemenkes, saat ini selain menerapkan 3M (Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) maka perlu juga ditambahkan menjauhi kerumunan dan mengurang mobilitas, sehingga pada saat ini rekomendari protokol kesehatan terbaru yaitu 5M (Kemenkes, 2021).

1. Mencuci tangan

Menurut rekomendari WHO, mencuci tangan dilakukan setidaknya selama 20 detik, terutama pada saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan

kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Sabun atau pembersih tangan yang digunakan setidaknya mengandung 60% kadar alcohol.

2. Memakai masker

Pemerintah mengeluarkan imbauan wajib menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah bagi semua orang (baik yang sehat ataupun sakit).

Namun saat ini, CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC menghimbau masyarakat juga menggunakan masker di dalam rumah, apabila : a. Ada anggota keluarga yang positif Covid-19.

b. Ada anggota keluarga yang berpotensi terkena Covid-19 karena aktivitas di luar rumah.

c. Memiliki gejala Covid-19.

d. Ruangan/rumah yang sempit

e. Tidak bisa bejaga jarak minimal 2 meter 3. Menjaga Jarak

Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam

“Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.” Di sana disebutkan, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.

4. Menjauhi kerumunan

Menurut Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. semakin banyak dan sering bertemu orang banyak, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi.

5. Mengurangi mobilitas

Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus

corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Virus corona penyebab Covid-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah.

2.1.9 VAKSINASI

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tentu, apabila seseorang tidak menjalani vaksinasi maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin bukanlah obat, vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat.

(Kemenkes, 2021) .

Vaksinasi mungkin menawarkan opsi terbaik untuk pengendalian Covid-19.

Vaksin berbasis struktur epitop, mRNA, dan protein-RBD S telah banyak diusulkan dan dimulai. Rekonstruksi cepat SARS-CoV-2 menggunakan platform genomik sintetis telah dilaporkan, dan kemajuan teknis ini sangat membantu untuk pengembangan vaksin. (NhuThao et al., 2020). Model Covid-19 pada tikus transgenik

ACE2 manusia dan monyet rhesus telah mapan untuk pengembangan vaksin, dan beberapa vaksin SARS-CoV-2 sudah dalam uji klinis (Bao et al., 2020).

2.2 PENGETAHUAN

2.1.1 DEFINISI PENGETAHUAN

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengetahuan berasal dari kata dasar “tahu” yang artinya segala sesuatu yang diketahui dan kepandaian. Pengetahuan juga berarti segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).

Menurut Djaali (2007) pengetahuan merupakan salah satu faktor kognitif yang merupakan kemampuan menghafal, mengingat sesuatu atau melakukan pengulangan suatu informasi yang sudah diresapi atau ditangkap. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behaviour) (Notoatmodjo, 2003).

2.1.2 TINGKAT PENGETAHUAN

Menurut Anderson dan Krathwohl (2001) yang telah merevisi Taksonomi Bloom ranah kognitif, tingkat pengetahuan dibagi menjadi enam tingkat yakni:

mengingat (remember), memahami/mengerti (understand), menerapkan (apply), menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create).

1. Mengingat (Remember)

Mengingat adalah suatu usaha untuk mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan masa lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat merupakan salah satu dimensi yang berperan penting dalam proses pembelajaran yang bermakna

dalam mengingat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang jauh lebih kompleks. Komponen dalam mengingat mencakupi mengenali (recognition) dan memanggil kembali (recalling). Mengenali atau recognition berkaitan dengan mengetahui pengetahuan masa lampau yang berkaitan dengan hal-hal yang konkret, misalnya tanggal lahir, alamat rumah, dan usia, sementara memanggil kembali atau recalling adalah proses kognitif yang membutuhkan pengetahuan masa lampau secara cepat dan tepat.

2. Memahami/mengerti (Understand)

Memahami/mengerti merupakan sebuah usaha yang berkaitan dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan dan komunikasi. Memahami/mengerti juga berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan (classification) dan membandingkan (comparing).

Perilaku mengklasifikasikan akan muncul ketika seseorang berusaha mengenali pengetahuan yang merupakan anggota dari kategori pengetahuan tertentu. Mengklasifikasikan atau classification mulanya berawal dari suatu contoh atau informasi yang spesifik kemudian dijadikan sebuah konsep dan prinsip pada umumnya. Sedangkan membandingkan atau comparing merupakan identifikasi persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih objek, kejadian, ide, permasalahan, atau situasi. Membandingkan berkaitan dengan proses kognitif menemukan satu persatu ciri-ciri dari objek yang akan diperbandingkan.

3. Menerapkan (Apply)

Menerapkan merupakan proses kognitif untuk memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur dalam melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan salah satu dimensi pengetahuan yaitu prosedural (procedural knowledge). Menerapkan mencakup

kegiatan menjalankan prosedur (executing) dan mengimplementasikan (implementing).

Menjalankan prosedur atau executing merupakan proses kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan percobaan di mana seseorang itu sudah mengetahui informasi tersebut dan mampu menetapkan dengan pasti prosedur apa saja yang harus dilakukan. Jika seseorang tersebut tidak mengetahui prosedur yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan maka ia tersebut diperbolehkan melakukan modifikasi dari prosedur baku yang sudah ditetapkan.

Mengimplementasikan atau implementing akan muncul apabila seseorang memilih dan menggunakan prosedur untuk hal-hal yang belum diketahui atau masih asing. Karena seseorang tersebut masih merasa asing dengan hal ini maka ia perlu mengenali dan memahami permasalahan terlebih dahulu kemudian baru menetapkan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Mengimplementasikan juga sangat berkaitan erat dengan dimensi proses kognitif yang lain yaitu mengerti dan menciptakan.

Menerapkan atau apply merupakan proses yang berkelanjutan, dimulai dari seseorang menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan prosedur baku/standar yang sudah diketahui. Kegiatan ini berjalan dengan teratur sehingga seseorang tersebut benar-benar mampu melaksanakan prosedur ini dengan mudah, kemudian berlanjut pada munculnya permasalahan- permasalahan baru yang asing baginya, sehingga ia dituntut untuk mengenal dengan baik permasalahan tersebut dan memilih prosedur yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

4. Menganalisis (Analyze)

Menganalisis atau analyze merupakan suatu kegiatan dalam memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari setiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan.

Kemampuan ini merupakan jenis kemampuan yang banyak dituntut dari kegiatan pembelajaran. Berbagai proses pembelajaran menuntut seseorang untuk memiliki kemampuan menganalisis dengan baik. Tuntutan terhadap seseorang untuk memiliki kemampuan menganalisis sering kali lebih penting daripada proses kognitif yang lain seperti mengevaluasi dan menciptakan.

Proses pembelajaran sebagian besar mengarahkan seseorang untuk mampu membedakan fakta dan pendapat sehingga menghasilkan kesimpulan dari suatu informasi pendukung.

Menganalisis juga berkaitan dengan proses kognitif memberi atribut (attributing) dan mengorganisasikan (organizing). Memberi atribut atau attributing akan muncul apabila seseorang menemukan permasalahan lalu kemudian memerlukan kegiatan membangun ulang hal yang menjadi permasalahan. Kegiatan ini mengarahkan seseorang pada informasi-informasi awal dan alasan suatu hal ditemukan dan diciptakan. Mengorganisasikan atau organizing mengacu pada identifikasi unsur-unsur hasil komunikasi atau situasi lalu mencoba mengenali bagaimana unsur-unsur ini dapat menghasilkan hubungan yang baik. Mengorganisasikan juga memungkinkan seseorang dapat membangun hubungan yang sistematis dan koheren dari potongan-potongan informasi yang diberikan. Hal pertama yang harus dilakukan oleh seseorang adalah mengidentifikasi unsur yang paling penting dan relevan dengan permasalahan, lalu melanjutkan dengan membangun hubungan yang sesuai dari informasi yang telah diberikan.

5. Mengevaluasi (Evaluate)

Mengevaluasi atau Evaluate merupakan proses kognitif untuk memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang umumnya digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Kriteria atau standar ini dapat ditentukan sendirinya oleh seseorang. Sedangkan standar dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif serta dapat juga ditentukan sendiri oleh seseorang. Perlu diketahui bahwa tidak semua kegiatan penilaian merupakan kegiatan mengevaluasi, tapi hampir semua dimensi proses kognitif memerlukan penilaian. Perbedaan antara penilaian yang dilakukan seseorang dengan penilaian yang merupakan evaluasi adalah pada standar dan kriteria yang dibuat olehnya. Jika standar atau kriteria yang dibuat lebih mengarah kepada keefektifan hasil yang didapatkan dibandingkan dengan perencanaan dan keefektifan prosedur yang digunakan, maka kegiatan yang dilakukan seseorang tersebut merupakan kegiatan evaluasi.

Evaluasi mencakupi mengecek (checking) dan mengkritisi (critiquing).

Mengecek atau checking mengacu kepada kegiatan pengujian hal-hal yang tidak konsisten atau kegagalan dari suatu operasi atau produk. Jika dikaitkan dengan proses berpikir yang lain seperti merencanakan dan mengimplementasikan, maka mengecek dapat mengarah pada penetapan sejauh mana suatu rencana berjalan dengan baik. Mengkritisi atau critiquing mengacu kepada penilaian suatu kebiasaan atau operasi berdasarkan pada kriteria dan standar eksternal. Sesuai dengan namanya, mengkritisi sangat berkaitan erat dengan berpikir kritis. Seseorang dapat melakukan penilaian dengan melihat sudut pandang negatif dan positif dari suatu hal, kemudian melakukan penilaian menggunakan standar yang sudah ditetapkan ini.

6. Menciptakan (Create)

Menciptakan atau create mengacu kepada proses kognitif untuk meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama dalam membentuk kesatuan yang koheren. Menciptakan mengarahkan seseorang untuk menghasilkan suatu kebiasaan baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan juga sangat berkaitan erat dengan pengalaman belajar seseorang pada masa lampau. Meskipun menciptakan mengarahkan seseorang pada proses berpikir kreatif, namun tidak secara total berpengaruh pada kemampuannya dalam menciptakan.

Menciptakan yang dimaksud disini adalah mengarahkan seseorang untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan karya yang dapat dibuat oleh semua orang.

Hal yang menjadi perbedaan dalam kegiatan menciptakan ini dengan dimensi berpikir kognitif lainnya adalah pada dimensi yang lain seperti mengerti, menerapkan, dan menganalisis seseorang bekerja dengan informasi yang sudah dikenal sebelumnya, sedangkan pada menciptakan seseorang bekerja berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baru.

Menciptakan mencakupi menggeneralisasikan (generating) dan memproduksi (producing). Menggeneralisasikan atau generating adalah proses kegiatan merepresentasikan permasalahan dan penemuan alternatif hipotesis yang diperlukan. Menggeneralisasikan ini juga berkaitan dengan berpikir divergen (bercabang) yang merupakan inti dari berpikir kreatif. Memproduksi atau producing mengacu kepada proses perencanaan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Memproduksi juga berkaitan erat dengan dimensi pengetahuan yang lain yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognisi.

2.1.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGETAHUAN

Menurut Budiman & Agus (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan diluar sekolah (baik formal maupun nonformal) serta berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah sebuah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan mempengaruhi proses belajar karena makin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah orang tersebut menerima informasi.

2. Informasi/ media massa

Informasi merupakan sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Informasi dapat diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal serta memberikan pengaruh jangka pendek (immediate impact) sehingga dapat menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Berkembangnya teknologi di masa modernisasi ini, informasi mudah tersedia dan diakses oleh bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat. Dengan adanya informasi baru mengenai sesuatu hal, dapat memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut.

3. Sosial, budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang biasa dilakukan seseorang atau kelompok tanpa melalui penalaran baik atau buruk, akan menambah pengetahuan seseorang walaupun tidak melakukan secara langsung. Status ekonomi

seseorang juga akan mempengaruhi tingkat pengetahuannya karena menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

4. Lingkungan

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan juga berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya interaksi timbal balik maupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

5. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan merupakan suatu cara dalam memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang dihadapi masa lampau. Pengalaman belajar yang dikembangkan dan dialami akan memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik.

6. Usia

Usia dapat mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang.

Semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan semakin bertambah pula daya tangkap dan pola pikir, sehingga proses memperoleh pengetahuan semakin membaik. Pada usia muda, umumnya individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial dan lebih banyak melakukan persiapan untuk menyesuaikan diri menuju usia yang lebih matang. Pada usia ini kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal hampir selalu mengalami penaikan dan tidak ada penurunan.

2.1.4 PENGUKURAN PENGETAHUAN

Menurut Notoatmodjo (2012), pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket untuk menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin peneliti ketahui atau ukur dapat disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan di atas.

2.1.5 KRITERIA TINGKAT PENGETAHUAN

Menurut Nursalam (2016) pengetahuan seseorang dapat diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu :

1. Pengetahuan Baik : 76 % - 100 % 2. Pengetahuan Cukup : 56 % - 75 % 3. Pengetahuan Kurang : < 56 %

2.3 SIKAP

2.3.1 DEFINISI SIKAP

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “sikap” merupakan segala perilaku dan gerak gerik yang berkaitan dengan perbuatan dan sebagainya serta berdasarkan pada keyakinan dan pendirian. Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian seseorang atau responden terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, sehat sakit dan juga faktor resiko kesehatan serta sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya). Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespons stimulus atau objek, baik dalam mendukung atau memihak maupun perasaan mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut, sehingga sikap itu

melibatkan pikiran, perasaan, perhatian dan gejala kejiwaan yang lain (Notoatmodjo, 2012).

2.3.2 TINGKAT SIKAP

Menurut Notoatmodjo (2012), tingkatan sikap terbagi menjadi 4 yaitu :

1. Menerima (receiving)

Menerima atau receiving dapat diartikan bahwa orang (subjek) ingin mendapatkan dan memperhatikan stimulus yang diberikan objek.

2. Merespon (responding)

Merespon atau responding adalah ketika memberi jawaban bila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan atau merupakan suatu indikasi dari sikap. Seseorang dapat dikatakan menerima ide itu jika sudah melakukan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas diberikan, terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah.

3. Menghargai (valuing)

Menghargai atau valuing berarti mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. Proses ini merupakan suatu indikasi sikap tingkat tiga.

4. Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab atau responsible atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan menerima dan menanggung segala resiko yang ada merupakan tingkatan sikap yang paling tinggi.

2.3.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP

Menurut Azwar S (2011, p.30) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap yaitu:

1. Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap individu apabila pengalaman pada masa lampau meninggalkan kesan yang sangat kuat. Jika pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional maka sikap akan lebih mudah terbentuk.

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Pembentukan sikap individu pada biasanya cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting. Keinginan untuk berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut merupakan alasan dari motivasi kecenderungan ini.

3. Pengaruh kebudayaan

Salah satu yang dapat memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya adalah kebudayaan. Sebagai akibatnya, tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita dalam menghadapi dan menyikapi berbagai masalah.

4. Media massa

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya, media massa juga berpengaruh dalam mempengaruhi sikap seorang individu. Peran dari berita yang seharusnya faktual disampaikan secara objektif sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap konsumennya.

5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Sistem kepercayaan sangat ditentukan oleh konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama. Tidaklah mengherankan apabila pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.

2.4.6 Faktor emosional

Terkadang proses pembentukan sikap merupakan hasil pernyataan yang didasari oleh emosi. Emosi tersebut merupakan semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

2.3.4 PENGUKURAN SIKAP

Sikap dapat diukur dengan menanyakan secara langsung pendapat maupun pernyataan responden terhadap suatu objek tertentu. Selain itu dapat dilakukan dengan beberapa pernyataan hipotesis kemudian menanyakan pendapat responden mengenai pernyataan tersebut (Notoatmodjo, 2012).

2.3.5 KRITERIA TINGKAT SIKAP

Pengukuran aspek sikap dapat menggunakan skala Likert. Pengukuran tingkat sikap seseorang dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Tingkat sikap dikatakan baik jika responden mampu menjawab pernyataan pada kuesioner dengan benar sebesar 76 - 100% dari seluruh pernyataan dalam kuesioner.

b. Tingkat sikap dikatakan cukup jika responden mampu menjawab pernyataan pada kuesioner dengan benar sebesar 56 - 75% dari seluruh pernyataan dalam kuesioner.

c. Tingkat sikap dikatakan kurang jika responden mampu menjawab pernyataan pada kuesioner dengan benar sebesar < 56% dari seluruh pernyataan dalam kuesioner (Budiman, 2013).

2.4 PERILAKU

2.4.1 DEFINISI PERILAKU

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “perilaku” merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Sementara menurut Notoatmodjo (2010), perilaku merupakan perwujudan dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkunganya dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus baik yang berasal dari dalam dirinya (internal) maupun yang berasal dari luar dirinya (eksternal). Perilaku manusia juga terdiri atas sudut pandang psikologi, fisiologi dan sosial yang bersifat komprehensif. Dalam pembentukan perilaku manusia, sudut pandang ini cukup sulit dibedakan pengaruh dan peranannya (Budiharto, 2013).

2.4.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU

Menurut Sunaryo (2004) beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu 1. Faktor genetik atau faktor endogen

Faktor genetik atau biasa disebut dengan faktor keturunan merupakan konsepsi dasar atau modal dalam kelanjutan perkembangan perilaku seorang individu. Faktor genetik yang berasal dari dalam diri individu (endogen), antara lain:

a. Jenis ras,

Setiap ras di dunia masing-masing memiliki perilaku yang spesifik. Walaupun ada kemiripan, namun satu dengan yang lainnya tentu pasti memiliki

b. Jenis kelamin,

Perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari cara berpenampilan dan melakukan pekerjaan sehari-hari atau biasa disebut gender roles. Pria umumnya berperilaku atas dasar pertimbangan rasional atau akal, sedangkan wanita umumnya atas dasar pertimbangan emosional atau perasaan.

Perilaku pada pria seringkali disebut maskulin sedangkan pada wanita disebut feminin.

c. Sifat fisik,

Kalau kita amati perilaku individu akan berbeda-beda karena sifat fisiknya, misalnya perilaku individu yang pendek dan gemuk berbeda dengan individu yang memiliki fisik tinggi kurus.

d. Sifat kepribadian.

Salah satu pengertian kepribadian yang dikemukakan oleh Maramis (1999) adalah “keseluruhan pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang sering digunakan oleh seseorang dalam usaha adaptasi yang terus menerus terhadap hidupnya”.

Kepribadian menurut masyarakat awam adalah bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu lainnya.

e. Bakat pembawaan

Bakat merupakan interaksi dari faktor genetik dan lingkungan serta bergantung pada adanya kesempatan untuk pengembangan.

f. Intelegensi

Intelegensi adalah kemampuan untuk membuat kombinasi, sedangkan individu yang intelegen yaitu individu yang dalam mengambil keputusan dapat bertindak tepat, cepat, dan mudah. Sebaliknya bagi individu yang memiliki intelegensi rendah dalam mengambil keputusan akan bertindak lambat.