STRATEGI PENGELOLAAN KUALITAS PERAIRAN PELABUHAN PERIKANAN CILINCING JAKARTA UTARA

IRWAN A

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

STRATEGI PENGELOLAAN KUALITAS PERAIRAN PELABUHAN PERIKANAN CILINCING JAKARTA UTARA

IRWAN A

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains

Pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

@ Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2006. Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tampa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun,

IRWAN A. Strategi Pengelolaan Kualitas Perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara. Dibimbing oleh ETTY RIANI dan SUPRIHATIN.

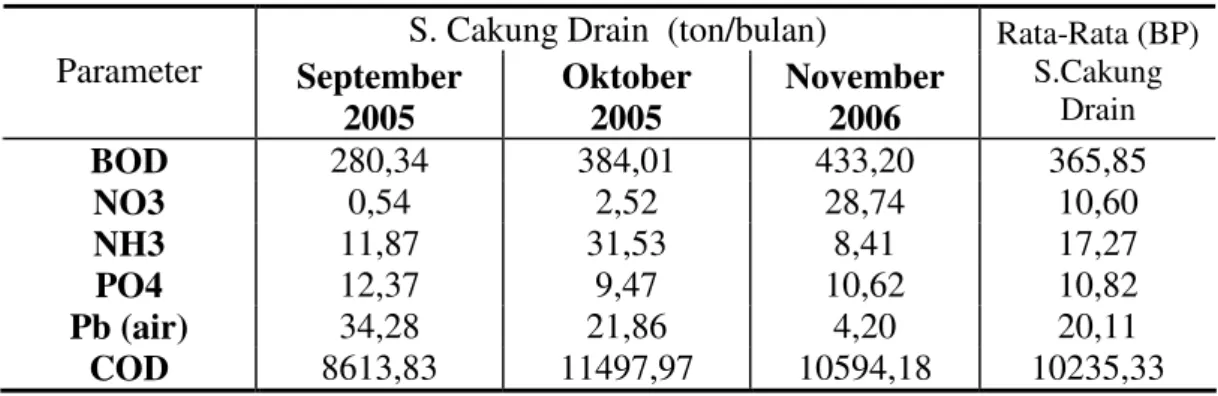

Sungai Cakung Drain bermuara di perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing. Sungai tersebut merupakan salah tempat pembuangan sampah domestik masyarakat dan industri, yang secara akumulatif menambah jumlah beban pencemar di Pelabuhan Perikanan Cilincing. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung beban pencemaran dan kapasitas asimilasi serta memformulasi strategi pengelolan perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing. Pengambilan sample dan survey dilaksanakan mulai dari September 2005 sampai Mei 2006. Untuk strategi pengelolaan kualitas perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing di pergunakan analisis SWOT. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jenis dan beban pencemar dari sungai di dapatkan secara berturut-turut (masing-masing dalam ton/bulan): BOD5 365,85, NO3 10,66, NH3 17,27, PO4 10,82, Pb 20,11 and COD

10.235. Kapasitas asimilasi masing-masing parameter yang diamati dari 500m dan 1000 m dari pantai adalah sebagai berikut, (masing-masing dalam ton/bulan) BOD5 (1.997,72 dan 3.11,52), NO3 (-0.57 dan -6,92), NH3 (22,65 dan 19,94), PO4

(15,43 dan 13,59), Pb (9,73 dan 8,86), and COD (-22.150 dan 434,31). Berdasarkan hasil SWOT analisis strategi untuk pengelolaan Pelabuhan Perikanan Cilincing adalah: (1) Meningkatkan kepedulian stakeholder yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perairan yang di dukung sumberdaya manusia yang berkualitas supaya tercipta sanitasi lingkungan yang baik. (2) Pemerintah Kota menata kembali kawasan dengan membuat pemukiman nelayan yang komprenhensif dan terintegrasi agar kawasan wilayah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, bersih, indah dan lestari.

IRWAN A. Strategy for managing of Cilincing Fisheries Port North Jakarta. Under the direction of ETTY RIANI and SUPRIHATIN.

The Cakung Drain river ends at the water system of Cilincing Fisheries Port. As the river is highly polluted by domestics and industrial waste, it contributes significantly to the pollution of Cilincing fisheries port. The aim of this research is to estimate the pollution load and the assimilation capacity of the Cilincing Fisheries Port and to formulate a strategy for management of Cilincing Fisheries Port. Sample analysis and fied survey dery were conducted September 2005 uatil Mei 2006. SWOT analysis was used for formulating an effective strategy for management of the Cilincing Fisheries. Results from a research showed that the estimed pollution load from the river are as follow (each in ton/month) are BOD5 365,85, NO3 10,66, NH3 17,27, PO4 10,82, Pb 20,11 and

COD 10.235. The assimilation capacities of each parameter observed for 500 m and 1.000 m from the coastal are as follow (each in ton/month) BOD5 (1.997,72

and 3.11,52), NO3 (-0.57 and -6,92), NH3 (22,65 and 19,94), PO4 (15,43 and

13,59), Pb (9,73 and 8,86), and COD (-22.150 and 434,31). Based on the result of SWOT analysis, the main strategies for management Cilincing Fisheries port, are namely : (1) To increase stakeholder attention relating to the management and utilization of marine resources that is supported by qualified human resources in order to get good sanitary; and (2) Rearrange of fisheries area and improve fisheries society by developing a comprehensive and integrated of Cakung Drain create high economy value.

:

Perikanan Cilincing Jakarta Utara Nama Mahasiswa : Irwan A.

Nomor Pokok (NRP) : P052040011

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Etty Riani, MS. Dr.Ir. Suprihatin, Dipl. Eng.

K e t u a Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodipuro, MS.

i

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis “Strategi Pengelolaan Kualitas Perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara” adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam bentuk teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Agustus 2006

ii

Penulis di lahirkan Di Kabupaten Tanah-Datar pada tanggal 27 Maret 1967 dari Bapak H. Anas Jumin dan Ibu Hj. Rosda Darwis dan merupakan anak pertama dari delapan bersaudara.

Pada tahun 1983 penulis menyelesaikan pendidikan di SMPN Kumango kabupaten Tanah-Datar, kemudian penulis melanjutkan ke sekolah SMAN- 1 Bukit-tinggi tamat tahun 1986. penulis memperoleh gelar Sarjana Pertanian dalam bidang Teknologi Pertanian tahun 1991.

Pada tahun 1994 penulis diangkat sebagai tenaga pengajar pada jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Pertanian Universitas Andalas. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam

dan Lingkungan, program Pascasarjana IPB tahun 2004.

Penulis menikah dengan Eka Fitri Yenny, SH dan sekarang sudah dikuruniai satu orang putra yaitu Muhammad Ilham (7 tahun).

iii

Penulis bersyukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan dapat menyelesaikan tesis penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Kualitas Perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara” ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis dalam rangka penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL), Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS sebagai Ketua program studi Pengelolaan Sumberdaya Alan dan Lingkungan sekolah Pascasarjana IPB, yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan yang tak terhingga dalam upaya penyelesaian penelitian ini. Kepada Dr. Ir. Etty Riani, MS sebagai ketua komisi pembimbing dan Dr. Ir. Suprihatin, Dipl. Eng sebagai anggota komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk sejak menyusun rencana penelitian sampai dengan penulisan tesis.

Penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pimpinan program Pascasarjana IPB yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti program S2 pada program Pascasarjana IPB.

2. Bapak Rektor Universitas Andalas dan Direktur Politeknik Pertanian, yang telah memberikan izin dan rekomendasi untuk dapat mengikuti program S2 pada program Pascasarjana IPB Bogor.

3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depertemen pendidikan Nasional yang telah memberikan Beasiswa Pendidikan Pascasarajan {BPPS}.

4. Papanda H. Anas Jumin, mamanda HJ. Rosda Darwis dan Papa/Mama mertua, serta adik-adik yang selalu mendoakan dan mendorong untuk selalu maju dan berhasil, penulis menyampaikan hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga.

5. Istri dan Anakku tercinta atas semua pengorbanan, pengertian serta perhatian yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

6. Rekan-rekan mahasiswa program studi PSL yang telah banyak memberikan dukungan dan perhatian yang sangat berarti,

7. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan namun tak dapat saya sebutkan satu persatu

iv

untuk itu masukan, saran dan informasi sangat diharapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian, sebagai tambahan literatur bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Bogor, Agustus 2006

v DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN...i

Bogor, Agustus 2006 ...i

Irwan A ...i

RIWAYAT HIDUP ...ii

KATA PENGANTAR ...iii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR GAMBAR ...vii

DAFTAR GAMBAR ...vii

DAFTAR LAMPIRAN... ix LAMPIRAN

vi

Tabel 1. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian....Error! Bookmark not defined.

Tabel 2. Parameter-parameter kualitas air dan sedimen yang diukur... Error! Bookmark not defined.

Tabel 3. Matriks strategi faktor eksternal ... Error! Bookmark not defined. Tabel 4. Matriks strategi faktor internal... Error! Bookmark not defined. Tabel 5. Matriks hasil analisis SWOT ... Error! Bookmark not defined. Tabel 6. Rangking alternatif kebijakan ... Error! Bookmark not defined. Tabel 7. Luas dan jumlah kepala keluarga (KK) di masing-masing kelurahan di wilayah kecamatan cilincing... Error! Bookmark not defined. Tabel 8. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk masing-masing kelurahan di Kecamatan Cilincing... Error! Bookmark not defined. Tabel 9. Kualitas perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing...Error! Bookmark

not defined.

Tabel 10. Beban pencemaran (BP) muara sungai yang masuk ke perairan .. Error! Bookmark not defined.

Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara... Error! Bookmark not defined.

Tabel 11. Fungsi hubungan beban pencemaran sungai dan perairan ... Error! Bookmark not defined.

Pelabuhan Perikanan Cilincing ... Error! Bookmark not defined. Tabel 12. Matriks strategi faktor eksternal ... Error! Bookmark not defined. Tabel 13. Matriks strategi faktor internal... Error! Bookmark not defined. Tabel 14. Matrik SWOT untuk strategi pengelolaan perairan Pelabuhan .... Error!

Bookmark not defined.

Perikanan Cilincing. ... Error! Bookmark not defined. Tabel 15. Penentuan prioritas strategi pengelolaan perairan Pelabuhan... Error!

Bookmark not defined.

vii

Gambar 1.Kerangka pemikiran strategi pengelolaan kualitas perairan

PelabuhanError! Bookmark not defined.Perikanan Cilincing Jakarta Utara ... Error! Bookmark not defined. Gambar 2. Lokasi kawasan penelitian (Sumber Ditjen Perikanan, 1999) .... Error! Bookmark not defined.

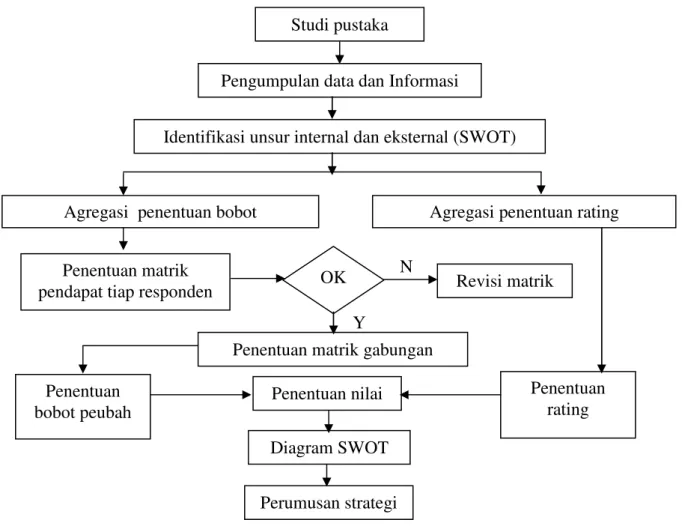

Gambar 3. Grafik hubungan antara beban pencemaran dan konsentrasi polutan ... Error! Bookmark not defined. Gambar 4. Diagram Alir analisis SWOT (Sumarjono, 1998) ....Error! Bookmark not defined.

Gambar 5. Matrik dampak pengaruh menyilang. .. Error! Bookmark not defined. Gambar 6. Analisis regresi antara beban pencemar BOD5 di muara sungai dengan

konsentrasi BOD5 di perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing pada

bulan September 2005 – November 2005... Error! Bookmark not defined.

Gambar 7. Analisis regresi antara beban pencemar NO3 di muara sungai dengan

konsentrasi NO3 di perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing pada bulan

September 2005 – November 2005. .... Error! Bookmark not defined. Gambar 8. Analisis regresi antara beban pencemar NH3 di muara sungai dengan

konsentrasi NH3 di perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing pada bulan

September 2005 – November 2005. .... Error! Bookmark not defined. Gambar 9 Analisis regresi antara beban pencemar PO4 di muara sungai dengan

konsentrasi PO4 di Perairan Pelabuhan Perikanan Cilincingpada bulan

September 2005 – November 2005. .... Error! Bookmark not defined. Gambar 1. Analisis regresi antara beban pencemar Pb di muara sungai dengan

konsentrasi Pb di Perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing pada bulan September 2005 – November 2005. .... Error! Bookmark not defined. Gambar 11 Analisis regresi antara beban pencemar COD di muara sungai dengan

konsentrasi COD di perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing pada bulan September 2005 – November 2005. ... Error! Bookmark not defined.

ix

Lampiran 1. Data kualitas perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing.. 59 Lampiran 2. Daftar kegiatan dunia industri dan dunia usaha yang

memungkinkan peningkatan pencemaran melalui

Sungai Cakung Drain... 68

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tetapi dalam melakukan pembangunan, manusia umumnya hanya memikirkan keuntungan dari segi ekonomi tanpa memperhatikan kondisi lingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan berupa pencemaran, baik pencemaran pada ekosistem darat, udara maupun perairan.

Ekosistem perairan sering dijadikan tempat buangan limbah, baik limbah domestik maupun non domestik seperti limbah industri. Perhitungan besarnya beban pencemaran yang masuk ke perairan tergantung pada kegiatan yang ada di sekitar perairan tersebut. Untuk daerah pemukiman beban pencemaran biasanya diperhitungkan melalui kepadatan penduduk dan rata-rata membuang limbah perorang.

Menurut Sutjahjo et al. (2005) rata-rata limbah per kapita penduduk di Jakarta Utara adalah 2,51 liter per hari, sedangkan yang terangkut 2,24 liter per hari, yang tidak terangkut 0,27 liter per hari. Limbah yang tidak terangkut ini akan terbuang melalui sungai, salah satunya melalui Sungai Cakung Drain yang bermuara di perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara. Ada berbagai jenis limbah yang masuk ke dalam sungai, diantaranya adalah limbah cair yang dihasilkan dari industri. Hal ini dapat dilihat dari jenis dan ukuran industri, derajat penggunaan air dan derajat pengolahan limbah air yang ada. Selain itu dunia industri maupun dunia usaha yang membuang limbahnya ke Sungai Cakung Drain yang terdata pun cukup banyak jumlahnya, saat ini terdata sebanyak 71 unit dengan berbagai kegiatan industri dan dunia usaha (Sutjahjo et al. 2005).

Salah satu perairan laut yang kualitas perairannya sudah melewati ambang baku mutu peruntukan perairan budidaya (KepMen LH. No. 2 tahun 1988) adalah Perairan Teluk Jakarta. Rendahnya kualitas perairan Teluk Jakarta ini disebabkan oleh banyaknya limbah yang masuk ke perairan Teluk Jakarta yang dibawa 13 sungai, dan salah satu sungai tersebut adalah Sungai Cakung Drain yang bermuara di perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara. Adapun limbah yang

masuk ke perairan Teluk Jakarta adalah limbah dari kegiatan industri (97,82% yakni 1.632.896,47 ribu m3/tahun), limbah domestik (2,17% yakni 36.229.90 ribu m3/tahun), limbah industri pertanian (0,01% yakni 232,25 m3/tahun) dan sebagainya (PKSPL, 1997).

Pelabuhan Perikanan Cilincing saat ini memanfaatkan badan Sungai Cakung

Drain sebagai dermaganya dan tempat pelelangan ikan (TPI) yang bangunannya semi permanen, sedangkan fasilitas lain sebagai Pelabuhan Perikanan belum tersedia. Tingginya tingkat pencemaran di wilayah Pelabuhan Perikanan Cilincing mengharuskan pengembangan kebijakan lingkungan yang mampu mengatasi pencemaran tersebut, serta mampu meningkatkan kualitas lingkungannya. Sebagai langkah awal dalam menentukan pengembangan kebijakan pengelolaan perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara, perlu diketahui beban limbah pencemaran yang masuk ke perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara melalui Sungai Cakung Drain dan kapasitas asimilasi perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing. Untuk maksud ini data kualitas perairan dan pengelolaan dampak kegiatan di sekitarnya secara terus menerus sangat diperlukan, sehingga dari sini akan dapat diketahui : a) bahan yang masuk ke dalam lingkungan; b) pengaruh bahan terhadap lingkungan; c) kecenderungan konsentrasi dan pengaruhnya, serta seberapa jauh pengaruh tersebut dapat dimodifikasi. Sampai saat ini dalam penentuan kualitas perairan, masyarakat sebagai objek yang terkena dampak kebijakan pengelolaan kualitas perairan belum diminta pendapatnya mengenai kondisi pengelolaan kualitas perairan yang diinginkan. Untuk itu studi mengenai persepsi masyarakat tentang kondisi pelayanan, kebersihan perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara perlu segera dilakukan.

Selain hal tersebut di atas, Kota Jakarta Utara juga merencanakan untuk mengembangkan wilayah di lokasi penelitian menjadi pemukiman nelayan di wilayah Jakarta Utara, yang direncanakan dalam satu perencanaan yang komprehensif dan integrasi sehingga pembangunan akan merupakan satu kesatuan blok yang di dalamnya mencakup pembangunan yang berupa: a) pembangunan rumah susun nelayan; b) bangunan penunjang dermaga, tempat pelelangan ikan, pemasaran ikan dan tempat pembelanjaan. Untuk itu diperlukan strategi kebijakan untuk mengelola wilayah perairan tersebut.

Dalam mencari alternatif kebijakan untuk mengelola kualitas perairan perlu melibatkan pendapat berbagai stakeholders yang terkait dengan penyusunan strategi pengelolaan kualitas perairan. Hal ini penting dilakukan guna mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai strategi kebijakan pengelolaan yang baik menjadi prioritas untuk diterapkan di perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara. Dengan demikian maka selain memperhatikan persepsi masyarakat, juga perlu studi yang dapat menangkap padangan berbagai stakeholder untuk mengelola kualitas perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing, Jakarta Utara.

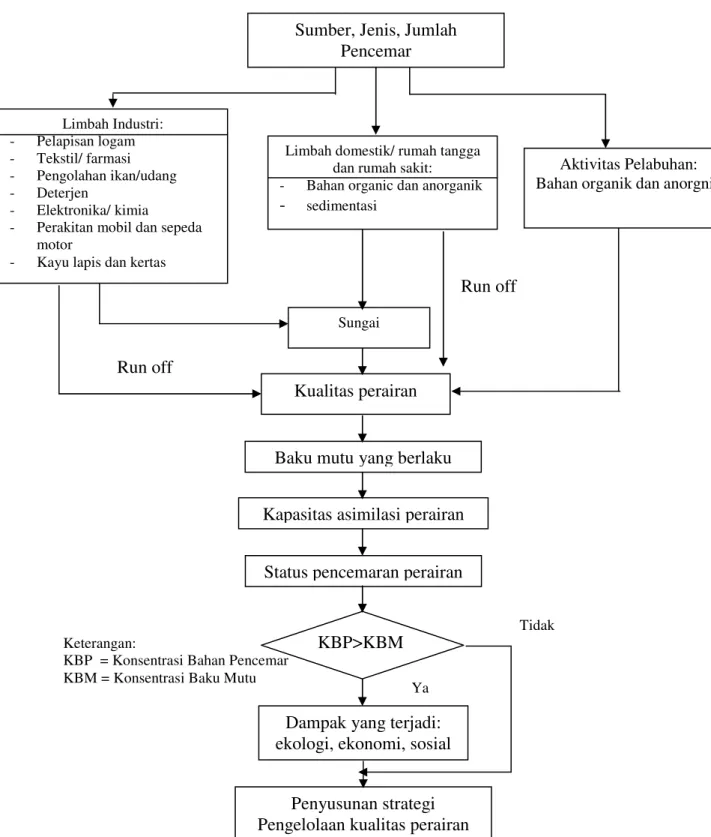

1.2. Kerangka Pemikiran

Suatu perairan dikatakan tercemar apabila beban pencemar lebih besar dari kapasitas asimilasi perairan yang diindikasikan oleh tingginya konsentrasi bahan pencemar dibandingkan dengan konsentrasi ambang batas baku mutu yang berlaku. Perairan tercemar apabila tidak segera dikelola dengan baik, sudah barang tentu akan menimbulkan dampak yang sangat besar pada kondisi ekologi, ekonomi maupun sosial.

Pencemaran yang terjadi dari Muara Cakung Drain pada umumnya bersumber dari dunia industri yang membuang limbahnya ke Sungai Cakung Drain, pada saat ini tecatat sebanyak 71 buah industri dengan berbagai kegiatan usaha (Sutjahjo et al. 2005). Dan juga limbah domestik yang tidak terangkut masuk melalui Sungai Cakung Drain yang nantinya akan bermuara di perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara, serta dari aktivitas Pelabuhan Perikanan Cilincing itu sendiri. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penurunan kualitas perairan yang semakin hari semakin tinggi dengan semakin tingginya pertumbuhan industri dan ekonomi. Hal ini disebabkan selain karena tidak dapat menghindar dari pencemaran sebagai akibat dari pembangunan, juga disebabkan salah satu fungsi perairan pesisir dan laut yang merupakan tempat menerima limbah dari daratan. Selain itu walau pada dasarnya perairan pesisir dan laut memiliki kapasitas asimilasi, namun banyaknya limbah yang masuk ke Cakung Drain/perairan pesisir mengakibatkan perairan tersebut tetap tercemar.

Apabila pencemaran dibiarkan sampai pada taraf dimana beban pencemar lebih besar nilainya dari kapasitas asimilasi, maka akibatnya bagi sistem kehidupan akan fatal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pengurangan beban

pencemar langsung dari sumber pencemar. Namun demikian untuk sampai pada kebijakan seperti itu, tentu saja terlebih dahulu perlu diketahui secara kuantitatif berapa sebenarnya nilai beban pencemaran dan kapasitas asimilasi suatu wilayah perairan.

Untuk mengukur beban limbah pencemaran dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan cara penilaian cepat (rapid pollution assessment) yang dilakukan dengan memanfaatkan data yang ada mengenai sumber-sumber pencemar dan jumlah penduduk, setelah itu dilakukan perhitungan total dari beban pencemaran yang masuk melalui sungai. Cara kedua, dilakukan dengan langsung melakukan pengukuran beban pencemar pada muara sungai yang masuk ke wilayah perairan pesisir. Untuk menghitung kapasitas asimilasi dilakukan dengan pendekatan hubungan antara kualitas air dan beban limbah.

Setelah nilai beban pencemaran dan kapasitas asimilasi diketahui, untuk sampai pada perumusan kebijakan pengembangan dan pengendalian lingkungan serta informasi tentang nilai ekonomi yang terkorbankan oleh kerusakan lingkungan yang terjadi, diperlukan suatu strategi dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan kualitas perairan.

Penyusunan strategi pengelolaan kualitas perairan dilakukan dengan pendekatan analisis strengths, weakness, opportunities, threat (SWOT). Analisis SWOT akan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengelolaan kualitas perairan. Analisis ini di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength (S) dan peluang atau opportunities (O) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness (W) dan ancaman atau threats (T) (Rangkuti, 2000). Penggunaan SWOT dimaksudkan untuk mencari formulasi strategi pengelolaan kualitas perairan dalam pengendalian dampak lingkungan yang dapat menurunkan kualitas perairan. Berdasarkan implementasi SWOT, maka dapat dihimpun persepsi dan preferensi para

stakeholder seperti kalangan pemerintahan, pihak akademisi, industri serta masyarakat yang dianggap mengerti tentang dampak lingkungan yang dapat menurunkan kualitas perairan. Kerangka pemikiran secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1.

1.3. Perumusan Masalah

Pada dasarnya Sungai Cakung Drain merupakan bisa dikatakan sebagai ”tempat pembuangan limbah” industri, rumah tangga serta rumah sakit. Sungai Cakung Drain bermuara ke perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara. Namun dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan dunia industri, pertambahan penduduk, dan pemanfaatan sumberdaya yang menunjang berbagai kepentingan pembangunan di wilayah daerah aliran Sungai Cakung Drain, akan memberikan kontribusi yang besar terhadap beban pencemaran yang masuk melalui Sungai Cakung Drain dan perairannya.

Besarnya pencemaran perairan di Sungai Cakung Drain mengindikasikan bahwa dari waktu ke waktu bertambah tinggi, baik disebabkan oleh aktivitas manusia maupun alam. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya dunia industri, yang secara otomatis akan membuang limbahnya ke Sungai Cakung Drain secara agregat sehingga menambah semakin kompleks permasalahan pencemaran yang terjadi di perairan tersebut. Selain hal tersebut, limbah rumah tangga yang tidak sempat terkelola oleh Dinas Kebersihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan kotribusi penurunan kualitas perairan. Buruknya kondisi kualitas perairan ini telah mempengaruhi keberdayaan sumberdaya alam hayati di perairan yang diindikasikan dengan semakin berkurangnya produktivitas sumberdaya hayati seperti perikanan.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu strategi pengelolaan kualitas perairan yang komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder, sehingga dapat dirumuskan suatu strategi pengelolaan kualitas perairan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Langkah yang sebaiknya dilakukan untuk sampai pada penentuan strategi prioritas pengelolaan perairan yang tepat adalah mengidentifikasi kondisi perairan, yakni dengan mengetahui beban limbah pencemaran yang masuk ke perairan melalui Sungai Cakung Drain dan limbah dari aktivitas Pelabuhan Perikanan itu sendiri, sehingga data dan informasi yang ada dapat dijadikan bahan acuan untuk menyusun strategi pengelolaan kualitas air perairan Sungai Cakung Drain.

Gambar 1. Kerangka pemikiran strategi pengelolaan kualitas perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara

Keterangan:

KBP = Konsentrasi Bahan Pencemar KBM = Konsentrasi Baku Mutu

Sumber, Jenis, Jumlah Pencemar Limbah Industri: - Pelapisan logam - Tekstil/ farmasi - Pengolahan ikan/udang - Deterjen - Elektronika/ kimia

- Perakitan mobil dan sepeda motor

- Kayu lapis dan kertas

Limbah domestik/ rumah tangga dan rumah sakit:

- Bahan organic dan anorganik - sedimentasi

Aktivitas Pelabuhan: Bahan organik dan anorgnik

Sungai

Kualitas perairan

Baku mutu yang berlaku

Kapasitas asimilasi perairan

Status pencemaran perairan

KBP>KBM

Dampak yang terjadi: ekologi, ekonomi, sosial

Penyusunan strategi Pengelolaan kualitas perairan

Run off

Run off

Tidak

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi pencemaran di perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara.

2. Mengetahui beban pencemar di Muara Cakung Drain yang masuk ke perairan Pelabuhan Perikanan Jakarta Utara.

3. Mengetahui kapasitas asimilasi di perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara.

4. Menyusun strategi pengelolaan kualitas perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pengelolaan perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara,

2. Sebagai bahan informasi bagi komponen masyarakat yang terlibat langsung pada penggunaan perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara, dan 3. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya di perairan Pelabuhan

Perikanan Cilincing Jakarta Utara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pencemaran PerairanPencemaran air adalah suatu perubahan kualitas fisik, kimia dan biologi air yang tidak diinginkan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan organisme perairan (Odum, 1971). Menurut keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.51/MENKLH/I/2004, yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran air dan udara adalah masuk dan dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air/udara dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air/udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air/udara menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Masalah pencemaran air menimbulkan kerugian, karena mempengaruhi sistem kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa jenis pencemaran air yang dikenal adalah: a) pencemaran fisik (warna, karena zat organik dan anorganik, turbiditas dan zat tersuspensi, suhu, buih atau busa), b) pencemaran fisiologi (rasa dan bau), c) pencemaran biologi (pertumbuhan ganggang dan bakteri termasuk bakteri patogen), d) pencemaran kimia, baik oleh zat organik maupun anorganik (Siregar, 1987).

Sumber pencemaran laut dan pantai secara umum berasal dari berbagai kegiatan baik di darat maupun dari laut itu sendiri (Wardoyo, 1981). Namun demikian sumber pencemaran laut dapat berasal dari : a) Limbah indutri, b) limbah pemukiman, c) limbah pertanian, dan d) limbah alami.

Secara alamiah, sungai dapat tercemar pada daerah permukaan saja. Pada sungai yang besar dengan arus air yang deras, sejumlah bahan pencemar akan mengalami pengenceran, sehingga tingkat pencemaran rendah. Dengan semakin meningkatnya perkembangan industri, baik industri migas, pertanian, maupun industri non migas lainnya, maka semakin meningkat pula tingkat pencemaran pada perairan yang disebabkan oleh buangan industri-industri tersebut (Fardiaz, 1992).

2.2. Analisis Beban Pencemaran

Salah satu masalah utama dalam menganalisa kuantintas bahan pencemar yang masuk ke perairan pesisir dan laut adalah metodologi yang digunakan. Kurangnya teknik-teknik yang tepat untuk membedakan antara bahan kimia pencemar dan bukan pencemar. Metodologi yang digunakan tergantung dari kondisi lingkungan seperti proses pencampuran, tingkat pembilasan, volume pengenceran, penggunaan lahan, keberadaan spesies yang terancam punah dan waktu pembuangan limbah. Limbah yang dibuang dapat diklasifikasikan sebagai pencemar dan juga sumber daya (UNEP, 1993).

Selanjutnya UNEP (1993) menyatakan bahwa pengembangan dan pemilihan metode analisis pencemar tergantung dari maksud dan tujuan penelitian. Jika tujuan utama dimaksudkan untuk menarik perhatian media dan menciptakan kesadaran atau kepanikan dari masyarakat, maka metode analisis yang dipakai adalah berdasarkan asumsi bahwa seluruh limbah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia adalah pencemar.

Pendekatan kedua adalah dengan mengasumsikan seluruh limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia sebagai bahan pencemar, sedangkan limbah yang dihasilkan oleh proses-proses alam seperti erosi tanah, aktivitas gunung berapi, sebagai rona awal (background level).

Pendekatan ketiga adalah pendekatan yang lebih akurat dan realistik dari dua pendekatan sebelumnya. Pada metode ini laut yang diteliti dibagi menjadi beberapa bagian kecil, pada setiap bagian lokasi kecil ini dihitung jumlah limbah yang masuk, kapasitas asimilasi dan status pencemarannya. Metode ini berguna bagi perencanaan lingkungan regional, urban dan lokal, seperti untuk perencanaan

industrial estates.

Pendekatan keempat dalam menganalisa beban limbah ini adalah untuk mengetahui nilai limbah dan berkurangnya kapasitas asimilasi dari bahan limbah kimia yang berbeda. Metode ini hampir sama dengan metode ketiga, dan mempunyai keuntungan dan kerugian yang sama pula. Tingkat yang lebih menggambarkan pemasukan limbah aktual.

2.3. Kapasitas Asimilasi

Limbah pada dasarnya dapat menjadi sumber daya (resource) dan menjadi pencemar. Gunnerson (1987) meneliti bahwa banyak kasus dari pembuangan bahan limbah cair buangan ke laut, dengan rancangan yang sesuai untuk saluran pembuangan, ternyata lebih banyak keuntungan yang didapat dari pada kerugiannya terhadap lingkungan. Perbedaan utama dari sumberdaya dan pencemar tersebut meliputi karakteristik dari lingkungan penerima limbah, kualitas dari limbah yang dibuang, dan waktu limbah dibuang (UNEP, 1993).

Limbah (waste) yang dihasilkan dari aktivitas manusia tidak seluruhnya berupa pencemar. Walaupun setiap tahun proporsi dari limbah yang dapat diklasifikasikan sebagai bahan pencemar meningkat dalam proporsinya dari tingkat total limbah yang dihasilkan (UNEP, 1993). Peningkatan proporsi limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang diklasifikasikan sebagai pencemar ini disebabkan oleh adanya peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia sintetis yang tidak ditemukan di alam, padahal pada proses alami tidak terdapat enzim yang dibutuhkan untuk menguraikan limbah itu, sehingga limbah tersebut akan menjadi pencemar yang merugikan.

Limbah yang mengandung nutrien esensial yang diperlukan alam digolongkan sebagai sumberdaya (resource). Limbah yang mempunyai efek netral terhadap alam dapat digolongkan sebagai gangguan biasa, sedangkan yang merusak lingkungan digolongkan sebagai pencemar. Sejumlah limbah yang dapat di buang ke alam tanpa mencemari, dikenal sebagai kapasitas asimilasi.

Kapasitas asimilasi didefinisikan oleh Quano (1993) sebagai kemampuan air atau sumber air dalam menerima pencemaran limbah tanpa menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air yang ditetapkan sesuai peruntukannya. Sementara itu kosentrasi dari partikel polutan yang masuk ke perairan akan melalui tiga macam fenomena, yaitu pengenceran (dilution), penyebaran (dispersion) dan reaksi pengurai (decay or reaction) (UNEP, 1993). Selanjutnya Quano (1993) menguraikan beberapa metode yang biasa digunakan untuk menentukan nilai kapasitas asimilasi adalah sebagai berikut:

1. Metode penghitungan limbah awal, dispersi dan penguraian.

Metode ini dapat ditentukan nilai kapasitas asimilasi melalui penggabungan nilai pengurangan limbah awal, nilai dispersi, dan nilai pengurangan limbah. Limbah awal dapat ditentukan dengan beberapa faktor antara lain : kecepatan percampuran antara limbah dan air sungai, kedalaman air limbah yang mengalir di badan air dan lebar penyebaran limbah serta debit air limbah. Selanjutnya untuk penentuan pengurai limbah perlu dihitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai 90% bakteri mati, kecepatan percampuran dan jarak aliran limbah. Adapun persamaanya sebagai berikut :

a. Penentuaan nilai penguran limbah awal (DI)

Q VYb DI =

Keterangan:

DI = Nilai pengurangan limbah awal V = Kecepatan percampuran

Y = Kedalaman air limbah

b = Lebar efektif dari sistem penyebaran Q = Debit limbah

b. Penentuan nilai dispersi (D2)

(

)

2 3 1 / 5 , 1 1 5 , 1 2 − + = b x Vb E erf D Keterangan: D2 = Nilai dispersi Erf = Error functionE = Koefisien penyebaran V = Kecepatan percampuran

b = Lebar efektif dari sistem penyebaran x = Jarak penyebaran

c. Penentuan nilai penguraian limbah (D3): D3 = Exp [0,38 x / (TV)]

Keterangan:

D3 = Nilai pengurangan limbah Exp = Konstanta

X = Jarak penyebaran

T = Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 90% bakteri mati V = Kecepatan percampuran

Nilai kapasitas asimilasi didapat dengan menjumlahkan nilai-nilai DI, D2, dan D3.

Kelebihan dari metode ini adalah penghitungan lebih ditekankan pada faktor-faktor fisik sehingga ketepatan perhitungannya tinggi. Adapun kelemahannya kurang memperhitungkan faktor-faktor kimia.

2. Metode arus bermuatan partikel.

Nilai kapasitas asimilasi pada metode ini ditentukan dengan cara membandingkan kosentrasi air sungai yang menerima limbah. Hal-hal yang diperhitungkan antara lain; kecepatan aliran, perbedaan konsentrasi, dan debit air sungai. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut ;

2 gD p p Uo F ∆ = Keterangan: F = Froude number Uo = Kecepatan aliran p ∆p = Perbedaan kepekatan D = Diameter aliran

Kelebihan metode ini adalah adanya pembandingan antara kosentrasi limbah dan air sungai yang sangat penting bagi penentuan kapasitas asimilasi. Kelemahannya adalah kesulitan dalam penghitungan kosentrasi limbah berupa bahan kimia yang masuk ke sungai yang membutuhkan waktu lama.

3. Metode penurunan oksigen dari Streeter dan Phelps

Kapasitas asimilasi pada metode ini dapat ditentukan dengan cara mengamati pengurangan nilai oksigen terlarut. Faktor yang diperhitungkan antara lain waktu perjalanan limbah di sungai dan kosentrasi asam karbonat yang tetap pada saat perjalanan limbah. Adapun rumus persamaannya sebagai berikut :

D k L k dt dD 2 1 − = Keterangan: D = Pengurangan nilai DO (mg/l) t = Waktu perjalanan (hari) L = Asam karbonat yang tetap saat k1 & k2 = Konstanta tingkat reaerasi

Kelebihan dari metode ini adalah penghitungan akan lebih teliti karena dilakukan penghitungan waktu perjalanan limbah. Kelemahan metode ini adalah penghitungan dilakukan terus-menerus secara rutin sehingga membutuhkan waktu yang lama.

2.4. Kualitas Perairan dan Baku Mutu Air Laut

Kualitas suatu perairan pantai sangat ditentukan oleh aktifitas manusia dan alam dari wilayah di sekitarnya. Bahan-bahan pencemar masuk ke perairan pantai selalu mengikuti arus pasang surut bolak-balik yang terjadi dua kali sehari. Bahan-bahan ini seolah-olah terperangkap dalam suatu jarak tertentu di perairan pantai dan terakumulasi, yang dapat mengakibatkan terlampauinya daya pulih diri (self purification) perairan pantai (Clarck, 1978). Apabila hal ini terjadi, maka terjadinya penurunan kualitas perairan, karena penggunaan suatu badan air harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi suatu peruntukan. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain, dimilikinya ukuran-ukuran minimum bagi senyawa-senyawa yang membahayakan (Anonim, 1968).

Kualitas air perlu dijaga dengan mengadakan pemantauan secara intensif. Untuk dapat mengetahui kualitas air laut yang baik, maka perlu dilakukan Program Kali Bersih (PROKASIH) secara berkala, sehingga kualitas perairan dapat

dimonitor setiap saat, agar tidak menimbulkan dampak pada sistem ekologi, ekonomi dan sosial.

Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut (Kepmen RI KLH No. 51 tahun 2004). Tujuan dari pengembangan baku mutu air laut adalah melindungi laut dari berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran melalui kajian baku mutu air laut sehingga dapat diterapkan dalam upaya pemantauan serta penegakan hukum.

2.5. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Kebijakan adalah arahan untuk mengambil suatu tindakan atau bertindak yang dipilih oleh individu atau lembaga untuk menangani suatu masalah tetentu atau rangkaian masalah yang saling berkaitan. Sedangkan pengelolaan lingkungan didefinisikan sebagai suatu proses pemeliharaan dan peningkatan lingkungan alam, dan pencegahan kerusakan lingkungan alam, sementara pada saat yang sama mempertahankan kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian maka suatu proses merupakan pemeliharaan, peningkatan lingkungan pesisir, pencegahan kerusakan sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir serta memanfaatkannya untuk kepentingan manusia.

Menurut Dahuri (2000) pengelolaan wilayah pesisir pada dasarnya diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Pendayagunaan potensi pesisir dan laut untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional khususnya kesejahteraan pelaku pembangunan keluatan khususnya;

2. Untuk tetap menjaga kelestarian sumberdaya kelautan, khususnya sumberdaya dapat pulih dan kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi dari pembangunan wilayah pesisir Indonesia, yaitu ”wilayah pesisir dan lautan beserta segenap sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya merupakan sumber pembangunan ekonomi dan sosial budaya bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat menuju terwujudnya bangsa yang maju dan mandiri”.

Menurut Dahuri (2000) dua tujuan di atas dapat dicapai melalui perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Perencanaan dan pengelolaan terpadu wilayah pesisir dibutuhkan mengingat adanya berbagai konflik pemanfaatan ruang pesisir, dan adanya konflik kepentingan antara berbagai institusi pemerintah.

Untuk mencapai pembangunan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan, maka diperlukan arahan kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan yang meliputi 4 (empat) aspek utama yaitu : (1) aspek teknis dan ekologis, (2) aspek sosial ekonomi budaya, (3) aspek sosial politik dan (4) aspek hukum dan kelembagaan.

2.6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta no. 6 tahun 1999 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) DKI Jakarta antara lain berisi :

1. Rencana pengembangan kawasan hijau di Jakarta Utara, salah satunya adalah mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai yang dipadukan dengan budidaya perikanan;

2. Rencana pengembangan kawasan pemukiman baru terutama di Kecamatan Cilincing dan Penjaringan, mengembangkan pemukiman nelayan yang bernuansa wisata dan berwawasan lingkungan hidup di kawasan pantai lama dan pulau-pulau yang dihuni di Kepulauan Seribu;

3. Rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan, untuk Jakarta Utara: (1) membatasi kegiatan industri pada kawasan yang sudah ada di Penjaringan, Kelapa Gading dan Cilincing; (2) mengembangkan industri selektif di Marunda dan Cilincing;

4. Arahan kebijakan tata guna laut meliputi: konservasi kawasan-kawasan hijau lindung, rehabilitasi, mempertahankan kualitas air laut, dan mendayagunakan pemanfaatan penggunaan ruang lautan;

5. Arahan pengembangan tata guna laut adalah sebagai berikut : (1) konservasi bagi kawasan-kawasan hijau lindung sesuai ekosistemnya, khususnya di wilayah pesisir Pantai Teluk Jakarta; (2) rehabilitasi untuk memulihkan tatanan ekosistem yang telah mengalami kerusakan dan atau pencemaran, khususnya wilayah pesisir Pantai Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu; (3)

mempertahankan kualitas air laut yang memenuhi baku mutu untuk pelestarian sumberdaya terumbu karang berserta ekosistemnya; (4) mendayagunakan pemanfaatan penggunaan ruang lautan secara terpadu untuk berbagai kepentingan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungannya.

6. Pemanfaatan ruang kawasan industri dan pergudangan untuk Jakarta Utara penataan industri kecil termasuk penyediaan tempat pengelolaan limbah di Cilincing dan Kalibaru, relokasi industri menengah dan besar yang berpolusi dari Ancol Barat, Marunda dan Cilincing;

7. Pengembangan prasarana dan sarana tata air dan pengendalian banjir di Jakarta Utara adalah dengan cara meningkatkan kapasitas Kali Cakung Drain, Kali Cakung Lama, Kali Ciliwung dan Kali Kramat.

2.7. Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT Analysis)

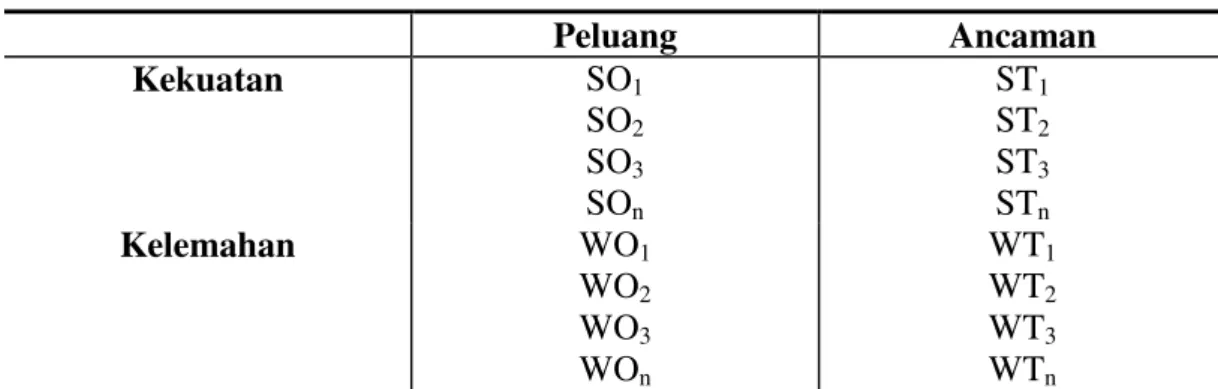

Strengths-weaknesses-opportunities-threats (SWOT analysis) adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength (S) dan peluang atau opportunities (O), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness (W) dan ancaman atau thearts (T) (Rangkuti, 2000). Apabila telah diketahui kekuatan dan kelemahan dan diketahui kekuatan dan kelemahan, maka dapat diperkirakan cara pengelolaan wilayah perairan.

Matrik SWOT terdiri dari sembilan sel, dimana ada empat sel untuk key factor, empat sel untuk sel strategi dan satu sel yang kosong. Keempat sel strategi berlabel SO, WO, ST dan WT, yang dikembangkan setelah melengkapi keempat sel untuk key factor yang berlabel S,W,O dan T. Analisis SWOT menggabungkan lingkungan di luar organisasi yang mencerminkan peluang serta ancaman dengan faktor internal di dalam organisasi, yang mengambarkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Analisis SWOT merupakan suatu alat yang untuk meringkas faktor-faktor strategis organisasi/perusahaan. Analisis ini akan akan menghasilkan empat alternatif strategi yaitu : a) SO yaitu mengunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang yang ada, b) ST, yaitu mengunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk menghindari dan mengatasi ancaman-ancaman, c) WO,yaitu perusahan mendapat keuntungan dari peluang demi mengatasi

kelemahan yang dimiliki, d) WT, yaitu pertahanan dalam persaingan sehingga kegiatan utama adalah meminimunkan kelemahan dan menghindari ancaman (Rangkuti, 2000).

Langkah-langkah dalam membentuk matrik SWOT adalah membuat daftar peluang kunci eksternal organisasi, membuat daftar ancaman kunci eksternal organisasi, membuat daftar kunci internal organisasi, membuat daftar kelemahan-kelemahan kunci internal organisasi, mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-peluang dan mencatat hasilnya dalam sel strategi SO, mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan peluang-peluang eksternal dan mencatat hasilnya dalam strategi WO, mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan ancaman-ancaman eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi ST, memcocokkan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-ancaman eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi WT, memilih alternatif strategi terbaik.

Setelah berhasil mengembangkan sejumlah alternatif strategi, organisasi harus mampu mengevaluasi dan kemudian memilih strategi terbaik, yang cocok dengan kondisi internal organisasi serta situasi lingkungan eksternal.

III. METODE PENELITIAN

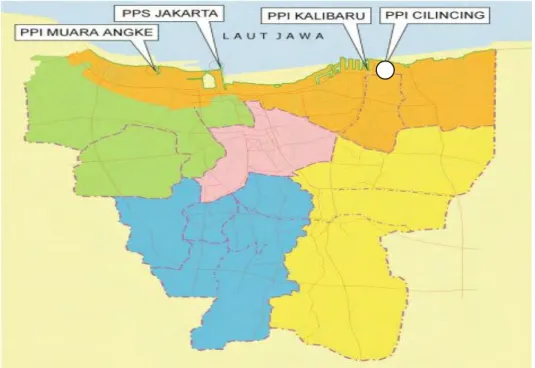

3.1. Lokasi dan Waktu PenelitianPenelitian dilakukan di wilayah perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara, letak lokasi penelitian dapat di lihat pada Gambar 2. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2005 sampai Mei 2006. .

Gambar 2. Lokasi kawasan penelitian (Sumber Ditjen Perikanan, 1999)

3.2. Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah contoh air dari setiap stasiun pengamatan, air destilasi, dan bahan kimia, baik untuk analisis logam berat, analisis kualitas air, maupun untuk keperluan pengawetan. Untuk lebih jelasnya, bahan dan alat yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

1. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian

Bahan Alat

Air contoh Van Dorn Sampler

Sedimen contoh Botol polyethylene

Asam klorida Timbangan analitik

Asam nitrat Pipet tetes

Aquadest DO-meter

Es Spektrometer

Asam sulfat Petersen Grab

Na-thiosulfat PH-meter

Formalin Termometer

Indikator amilum Saringan bertingkat

Lugol GPS

Stopwatch Kompas

3.3. Pelaksanaan Penelitian

3.3.1. Penentuan titik pengambilan sampel

Pelaksanaan penelitian diawali dengan penentuan lokasi pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan/diperkirakan dapat mewakili luasan wilayah perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing pada jarak 50 m, 500 m, dan 1000 m, sebanyak 3 stasiun pengamatan, 2 stasiun di wilayah perairan laut dan 1 stasiun di muara Sungai Cakung Drain.

3.3.2. Pengambilan sampel air

Pengambilan contoh air dilakukan dengan menggunakan alat Van Dorn Sampler. Selanjutnya contoh air dimasukkan dalam botol dan dilakukan pemberian label. Kemudian sampel air dimasukkan ke dalam cool box untuk dibawa ke laboratorium Lingkungan Budidaya Perairan IPB untuk di analisis. Waktu pengambilan contoh air serta dilakukan pengukuran parameter pendukung seperti suhu, pH dan kecerahan yang dilakukan secara in situ.

3.4. Parameter yang diukur

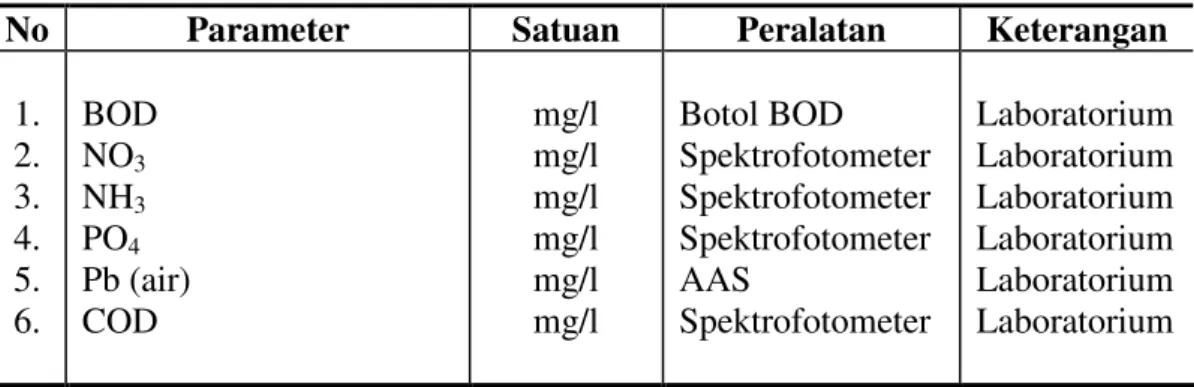

Parameter kualitas air yang diukur serta alat yang digunakan pada penelitian ini selengkapnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Parameter-parameter kualitas air dan sedimen yang diukur

No Parameter Satuan Peralatan Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. BOD NO3 NH3 PO4 Pb (air) COD mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Botol BOD Spektrofotometer Spektrofotometer Spektrofotometer AAS Spektrofotometer Laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan informasi dari beberapa instansi terkait, diantaranya: BPLHD DKI Jakarta, Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL) DKI Jakarta, LON LIPI, Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta, DPMA-Dep Pekerjaan Umum, Balai Penelitian Perikanan Laut (Balitkanlut), dan lain-lain.

3.5. Analisis Data

3.5.1. Beban Pencemaran dan Kapasitas Asimilasi

Analisis beban pencemaran dilakukan dengan perhitungan secara langsung, baik kualitas air sungai yang menuju perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing maupun kualitas perairan Cilincing. Cara penghitungan beban pencemaran ini didasarkan atas pengukuran langsung debit sungai dan konsentrasi limbah di muara Sungai Cakung Drain yang menuju perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing, berdasarkan model berikut:

BP = Σ Qi x Ci (1 x 10-6 x 30 x 24 x 3600) ... (1)

Keterangan :

BP = Beban pencemar yang berasal dari suatu sumber (ton/bulan) Qi = Debit sungai sekitar lokasi Cilincing (m3/detik)

Ci = Konsentrasi parameter ke-i(mg/l)

Total beban pencemar dari suatu sumber yang bermuara ke Pelabuhan Perikanan Cilincing, sebagai berikut:

∑

= = n i BP TBP 1 ...(2) Keterangan :TBP = Total beban limbah

n = Jumlah sungai

i = Beban limbah sungai ke-i

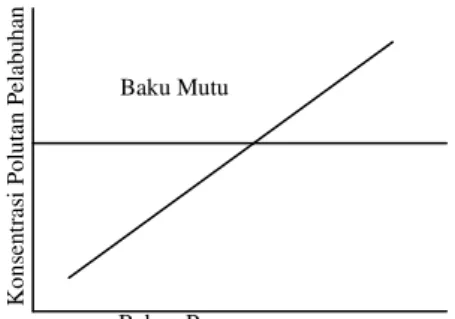

Nilai kapasitas asimilasi didapatkan dengan cara membuat grafik hubungan antara konsentrasi masing-masing parameter limbah di perairan pesisir dengan total beban limbah pencemaran parameter tersebut di muara sungai dan selanjutnya dianalisa dengan cara memotongkannya dengan garis baku mutu air yang diperuntukkan bagi biota dan budidaya. Gambar 3 pola hubungan antara konsentrasi limbah dengan beban pencemaran direferensikan terhadap standar baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri KLH No. 51/Men-KLH/2004. Nilai kapasitas asimilasi didapat dari titik perpotongan dengan nilai baku mutu untuk parameter yang diuji.

Gambar 3. Grafik hubungan antara beban pencemaran dan konsentrasi polutan Nilai kapasitas asimilasi didapat dari titik perpotongan dengan nilai baku mutu yang berlaku untuk setiap parameter. Selanjutnya dianalisis seberapa besar peran masing-masing parameter terhadap beban pencemarannya. Dengan asumsi dasar yakni:

1. Nilai kapasitas asimilasi hanya berlaku di wilayah pesisir pada batas yang telah ditetapkan dalam penelitian.

2. Nilai hasil pengamatan baik di perairan pesisir maupun di muara sungai diasumsikan telah mencerminkan dinamika yang ada di perairan tersebut.

Beban Pencemaran Baku Mutu K o n se n tr as i P o lu ta n P el ab u h an

3. Perhitungan beban pencemaran dilakukan baik berasal dari land based, pencemaran dari kegiatan di perairan Pelabuhan Perikanan maupun dari lautnya sendiri.

Data yang diamati merupakan data pencemaran yang mempengaruhi kualitas air muara sungai dan perairan. Hubungan yang ingin dilihat adalah nilai parameter tersebut yang ada di Pelabuhan Perikanan dan analisis yang digunakan adalah regresi linear.

bx a

Y = + ...(3)

Keterangan :

x = nilai beban pencemaran setiap parameter di muara sungai (ton/bulan) y = nilai parameter di perairan (mg/l)

a = nilai tengah/rataan umum

b = koefisien regresi untuk parameter di sungai.

Peubah x merupakan jumlah nilai dari seluruh muara yang diamati untuk parameter tertentu dan y merupakan nilai parameter Pelabuhan Perikanan dianggap tepat untuk mewakili seluruh nilai parameter yang ada di perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing.

3.5.2. Formulasi, Strategi Pengelolaan Kualitas Air Perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing dengan Analisis SWOT

Analisis formulasi strategi pengelolaan kualitas air perairan di Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara dilakukan dengan metode KeKePAn atau analisis SWOT (strength, weakness, opportunity and threat). Pada analisis SWOT dilakukan analisis situasi pada empat unsurnya. Dalam menelaah unsur-unsur tersebut, perlu ditentukan sejumlah kriteria. Setiap kriteria yang ditelaah ditentukan nilai bobot dan rating. Kemudian ditentukan nilai terbobot yang merupakan perkalian nilai bobot dengan nilai rating tiap peubah. Pilihan strategi merupakan posisi dari peubah yang merupakan penjumlahan dari nilai terbobot. Alur dalam merumuskan strategi dengan SWOT dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Diagram alir analisis SWOT (Sumarjono, 1998)

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis KeKePAn (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) atau SWOT (strenght, weakness, opportunity , and threat) adalah:

(1) Identifikasi kekuatan/ kelemahan dan peluang/ ancaman

Pada tahap ini dilakukan penelaahan kondisi faktual lapangan dan kecenderungan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan air perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara. Hasil penelaahan ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengelolaan air perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing, Jakarta Utara.

(2) Analisis SWOT

Dalam menentukan strategi yang baik, dilakukan pemberian bobot (nilai) terhadap unsur-unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan dan kondisi kawasan Pelabuhan Perikanan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan matrik faktor strategi

Y N Studi pustaka

Pengumpulan data dan Informasi

Identifikasi unsur internal dan eksternal (SWOT)

Agregasi penentuan bobot Agregasi penentuan rating

Penentuan matrik

pendapat tiap responden OK Revisi matrik

Penentuan matrik gabungan Penentuan

bobot peubah

Penentuan nilai Penentuan

rating Diagram SWOT

eksternal (EFAS), untuk menentukannya di lakukan dengan cara sebagai berikut: a. Menyusun peluang dan ancaman pada kolom 1.

b. Memberi bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting).

c. Menghitung skor (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 sampai 1, berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perairan. Pemberian nilai skor untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang sangat besar di beri skor 4, peluangnya kecil di beri skor 1. Pemberian nilai skor untuk faktor ancaman (Ancaman yang sangat besar di beri skor 1, ancamannya sedikit di beri skor 4.

d. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan skor pada kolom 3, untuk memperoleh jumlah skor pembobotan pada kolom 4.

Untuk lebih jelasnya untuk menentukan matrik faktor strategi eksternal dapat dilihat pada Tabel 3.

1. Matriks strategi faktor eksternal

Faktor-faktor strategi eksternal (EFAS) Bobot Skor Nilai

Peluang (opportunities) : O1 O2. Sn Ancaman (threat) : T1. T2. Sn Total

Evaluasi faktor eksternal (O) – (T) Keterangan :

(1) : Tidak penting (2) : Agak penting (3) : Penting (4) : Sangat penting

Membuat matrik faktor strategi internal (IFAS), untuk menentukannya di lakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada kolom 1.

b. Memberi bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting).

c. Menghitung skor (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 sampai 1, berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perairan. Pemberian nilai skor untuk faktor kekuatan bersifat positif (kekuatan yang sangat baik di beri skor 4, kekuatanya kurang. Pemberian nilai skor untuk faktor ancaman (kelemahan yang sangat besar di beri skor 1, kelemahannya sedikit di beri skor 4.

d. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan skor pada kolom 3, untuk memperoleh jumlah skor pembobotan pada kolom 4.

Untuk lebih jelasnya untuk menentukan matrik faktor strategi eksternal dapat dilihat pada Tabel 4.

1. Matriks strategi faktor internal

Faktor-faktor strategi internal (IFAS) Bobot Skor Nilai

Kekuatan (strength) : S1. S2. Sn Kelemahan (weaknesses) : W1. W2. Wn. Total

Evaluasi faktor internal (S) – (W) Keterangan :

(1) : Tidak penting (2) : Agak penting (3) : Penting (4) : Sangat penting

Untuk menentukan strategi pengelolaan perairan di lakukan dengan cara membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan ( strengths) dan kelemahan (weaknesses), kemudian diplotkan pada matrik dampak pengaruh menyilang (cross impact matrix). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat gambar matrik dampak pengaruh menyilang pada Gambar 5 .

-6 -4 -2 0 2 4 6 -6 -4 -2 0 2 4 6 Berbagai Ancaman K e k u a ta n E k s te rn a l K e k u a ta n I n te rn a l Berbagai Peluang

2) Gambar 5. Matrik dampak pengaruh menyilang.

(3) Alternatif Kebijakan Hasil Analisis SWOT

Alternatif kebijakan pada matriks hasil analisis SWOT (Tabel 5) dihasilkan dari penggunaan unsur-unsur kekuatan kawasan untuk mendapatkan peluang yang ada (SO), penggunaan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang (ST), pengurangan kelemahan kawasan yang ada dengan memanfaatkan peluang yang ada (WO) dan pengurangan kelemahan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang (WT).

Tabel 5. Matriks hasil analisis SWOT Peluang Ancaman Kekuatan SO1 SO2 SO3 SOn ST1 ST2 ST3 STn Kelemahan WO1 WO2 WO3 WOn WT1 WT2 WT3 WTn

Kebijakan yang dihasilkan terdiri atas beberapa alternatif kebijakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan yang harus dilakukan, maka dilakukan penjumlahan bobot yang berasal dari keterkaitan antara unsur-unsur SWOT yang terdapat dalam suatu alternatif kebijakan. Jumlah bobot akan menentukan ranking prioritas alternatif kebijakan pengelolaan kawasan (Tabel 6).

Tabel 6. Rangking alternatif kebijakan

No Unsur SWOT Keterkaitan Jumlah

Bobot Rangking Kebijakan SO 1 SO1 S1,S2,S...Sn O1,O2,O...On 2 SO2 S1,S2,SnO1,O2,On 3 SO3 S1,S2,Sn O1,O2,On Kebijakan ST 4 ST1 S1,S2,Sn T1,T2,Tn Kebijakan WO 5 WO1 W1,W2,Wn O1,O2,On 6 WO2 W1,W2,Wn O1,O2,On 7 WO3 W1,W2,Wn O1,O2,On Kebijakan WT 8 WT1 W1,W2,Wn T1,T2,Tn 9 WT2 W1,W2,Wn T1,T2,Tn 10 WT3 W1,W2,Wn T1,T2,Tn

IV. KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1. Kondisi UmumGeografis

Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara terletak di wilayah Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Secara geografis terletak pada 060 04’ 00” – 06 0 05 ‘ 00” LS dan 1060 50’ 19” – 1060 56’ 23” BT. Ketinggian dari permukaan laut 0 -2 meter, namun tempat tertentu ada yang berada dibawah permukaan laut yang sebagian besar terdiri dari rawa-rawa atau empang air payau.

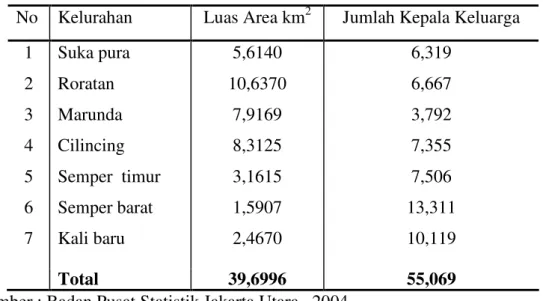

Kecamatan Cilincing merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kotamadya Jakarta Utara dengan luas wilayah 39,70 km2, yang terdiri atas 55.069 kepala keluarga yang tersebar pada 7 (tujuh) kelurahan. Untuk lebih jelasnya luas masing-masing kelurahan dan jumlah kepala keluarga dapat dilhat pada tabel 7.

Tabel 7. Luas dan jumlah kepala keluarga (KK) di masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan Cilincing

No Kelurahan Luas Area km2 Jumlah Kepala Keluarga

1 2 3 4 5 6 7 Suka pura Roratan Marunda Cilincing Semper timur Semper barat Kali baru 5,6140 10,6370 7,9169 8,3125 3,1615 1,5907 2,4670 6,319 6,667 3,792 7,355 7,506 13,311 10,119 Total 39,6996 55,069

Sumber : Badan Pusat Statistik Jakarta Utara, 2004

Lokasi penelitian berada di kawasan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sebelah utara di batasi oleh laut Jawa, dii bagian selatan di batasi oleh wilayah Kecamatan Cakung Jakarta Timur, sebelah timur di batasi wilayah Kecamatan Taruba Jaya Kabupaten Bekasi, dan sebelah barat dibatasi wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara.

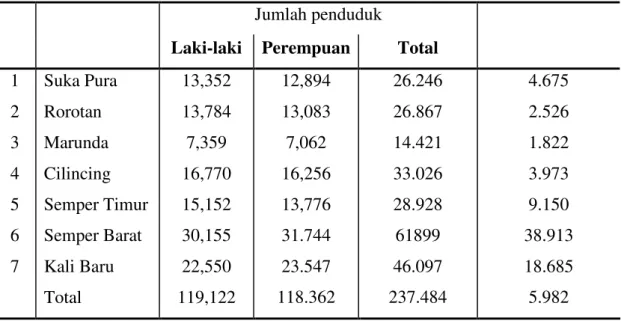

Penduduk

Penduduk Kecamatan Cilincing pada tahun 2004 tercatat 237.484 jiwa yang terdiri dari 11.122 laki-laki (50,16%) dan perempuan 118.362 jiwa (49,48%). Luas wilayah Kecamatan Cilincing 39,70 km2 dengan kepadatan penduduk pada tahun 2004 sebesar 5.982 jiwa/km2. Sebagian besar penduduk Jakarta Utara pada tahun 2004 tinggal di Kecamatan Tanjung Priok (26,53%) dan yang ke 2 (dua) di Kecamatan Cilincing (20,08%). Dari 7 (tujuh) kelurahan yang ada di Kecamatan Cilincing kepadatan tertinggi pada tahun 2004 dicapai oleh Kelurahan Sempar Barat yaitu 38913 jiwa/km2, sedangkan kepadatan yang terendah Kelurahan Marunda yaitu 1.822 jiwa/km2. Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk pada masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan Cilincing dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk masing-masing kelurahan di Kecamatan Cilincing

Jumlah penduduk

Laki-laki Perempuan Total

1 2 3 4 5 6 7 Suka Pura Rorotan Marunda Cilincing Semper Timur Semper Barat Kali Baru Total 13,352 13,784 7,359 16,770 15,152 30,155 22,550 119,122 12,894 13,083 7,062 16,256 13,776 31.744 23.547 118.362 26.246 26.867 14.421 33.026 28.928 61899 46.097 237.484 4.675 2.526 1.822 3.973 9.150 38.913 18.685 5.982 Sumber. Badan Pusat Statistik Jakarta Utara. 2004

Penggunaan Lahan

Prosentase penggunaan lahan di Kecamatan Cilincing tahun 2004 adalah (1) Perumahan : 32,51 % ; (2) Industri : 25,29 % ; (3) Kantor dan Gudang : 4,79 %; Lahan Pertanian : 15,28 % ; (4) Taman : 0,00 % ; (5) Lahan Tidur : 0,00 % ; (6) Lain-lain : 21,64 %.

Sarana Pendidikan dan Kesehatan.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Cilincing adalah 94 buah Sekolah Dasar (SD), merupakan fasilitas pendidikan yang jumlahnya terbanyak, disusul dengan Taman Kanak-kanak (TK) 64 buah, Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 31 buah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 28 buah dan Akademi Diploma 1 buah. Sedangkan untuk pendidikan non formal seperti kursus-kursus sebanyak 20 buah dan yang paling banyak adalah kursus komputer.

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Cilincing pada tahun 2004 dibandingkan dengan tahun 2000 ada peningkatan jumlah dokter dari 30 orang menjadi 100 orang, Sedangkan fasilitas lainnya adalah sebagai berikut 1 buah rumah sakit, 3 buah rumah bersalin, 101 buah poliklinik atau balai pengobatan, 13 buah Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) dan 10 buah Puskesmas. Jika dibandingkan jumlah penduduk maka 1 dokter praktek melayani 2.375 orang.

Air minim merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sesuai dengan letaknya yang berbatasan dengan laut, kondisi air tanah di Kotamadya Jakarta Utara hampir seluruhnya tidak bisa diminum kerena asin/anta, Demikian pula kondisi yang ada di Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Sehingga pada tahun 2004 ada sebanyak 15.600 KK memakai fasilitas Perusahaan Air Minum (PAM) sedangkan 39.469 membeli air ledeng/pikulan. Tingkat kesehatan penduduk cukup baik terlihat dengan tidak terdapatnya penduduk yang kekurangan gizi, penyakit menahun dan menular.

Fasilitas Perumahan

Kondisi perumahan dari data tahun 2003 yaitu sebagai berikut (1) Permanen 12.541 buah (38,29 %), (2) Semi permanen 12.063 buah (36 %), (3) Non Permanen 8.152 buah (24,89 %). Kondisi air tanah di Kecamatan Cilincing dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu air tanah payau dan tercemar laut. Dari 7 (tujuh) kelurahan yang ada di Kecamatan Cilincing, air tanah payau terdapat pada 3 kelurahan yaitu Marunda, Cilincing dan Kalibaru, sedangkan 4 kelurahan lainya tidak ada air tanah payau. Air tanah di kelurahan Cilincing dan Kalibaru tercemar

air laut, sedangkan daerah rawan banjir seluas 0,10 Ha terdapat di Kelurahan Kalibaru.

Sarana Perhubungan.

Sarana lalu lintas yang ada di Kecamatan Cilincing seluruhnya adalah jalan darat yang beraspal dan dapat dilalui oleh kenderaan roda 4 (empat). Jenis angkutan umum yang ada adalah ojek motor, kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 6 (enam).

Dibandingkan dengan banyaknya kepala keluarga di Kecamatan Cilincing maka banyaknya fasilitas komunikasi seperti kantor pos, telepon umum, bis surat dan wartel masih sangat rendah. Dari 55.069 kepala keluarga baru terdapat 2 buah kontor pos, 94 buah telepon umum, % buah bis surat, 1 buah pos keliling, dan 15 buah wartel.

4.2. Kondisi Hidro-Oceanografi Batimetri

Batimetri perairan Cilincing adalah pantai terjal dengan kemiringan rata-rata 1:300, sedangkan kemiringan dasar lautnya ke arah utara, artinya makin ke utara makin dalam perairannya. Sedimen dasar terdiri dari material berbutir halus dan mempunyai kemampuan meredam energi gelombang yang besar. Kedalaman perairan berkisar antara 7,50 – 25,0 meter, sedangkan kedalaman di muara berkisar antara 0,80-3,75 meter.

Pola Arus

Pola arus di perairan pantai memperlihatkan pola yang relatif kompleks, karena dipengaruhi oleh bangunan pantai dan lahan reklamasi. Kecepatan arus diperairan berkisar antara 0,11 – 0,90 m/dt mengikuti arah angin dominan, yaitu ke arah timur pada musim barat antara bulan Desember hingga Pebruari dan ke arah barat pada musim timur antara bulan Juni hingga Agustus.

Pasang Surut.

Pada daerah pesisir pasang surutnya didominasi oleh pasang surut diurnal, yaitu air tertinggi dan terendah terjadi hanya satu kali dalam 24 jam, pada musim kemarau perbedaan pasang surutnya sekitar 1,2 meter.

Gelombang

Gelombang yang terjadi di perairan disebabkan oleh angin yang pembentukannya dapat terjadi disekitar lokasi disebut seas, atau dari lokasi yang jauh kemudian merambat ke lokasi yang diamati di sebut sebagai swell (Wachyuni. 2003). Gelombang datang sesuai dengan arah angin, yaitu pada musim barat datang dari arah barat laut dan pada musim timur datang dari arah timur luat dan pada sebagan datang dari arah utara, umumnya tinggi gelombang antara 0,1 – 1 meter dengan priode 1 – 8 detik dan memiliki panjang gelombang 1 – 21 meter.

Suhu

Suhu permukaan di perairan luat rata-rata berkisar antara 29,51 0C – 32 0C. Suhu rata-rata berkisar antara 7 – 28 meter berkisar antara 28.20 0C – 30.00 0C, Suhu rata-rata di muara pada kondisi pasang berkisar antara 29,35 0C – 34,37 0C dan pada saat surut suhu rata-rata berkisar antara 29,28 0C – 33,21 0C, sedangkan suhu perairan rata-rata pengukuran langsung di lapangan adalah berkisar antara 29,33 0C – 30,67 0C dan suhu udara rata-rata antara 30,67 0C – 31,01 0C.

Salinitas

Salinitas perairan laut untuk permukaan rata-rata berkisar antara 27,95-32,21 promil, pada lapisan dasar salinitasnya rata-rata berkisar antara 30,01-33,22 promil dan salinitas di muara sungai pada saat pasang rata-rata berkisar antara 12,11-31,28 promil, pada saat surut rata-rata berkisar 1,14-33,03 promil, sedangkan hasil dari pengukuran langsung rata-rata berkisar antara 29,67-31,45 promil.

Kondisi iklim

Kondisi iklim daerah penelitian berada pada daerah bertipe iklim D berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951), daerah ini tergolong bercurah hujan agak rendah, curah hujan setiap tahun rata-rata 137,87 mm dengan

maksimal curah hujan pada Pebruari (587,40 mm) dan bulan April (217,20 mm). Kelembaban nisbi maksimum 81 % dan kembaban nisbi minimum 71 % dengan rata-rata kelembapan nisbi/tahun 75 %.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

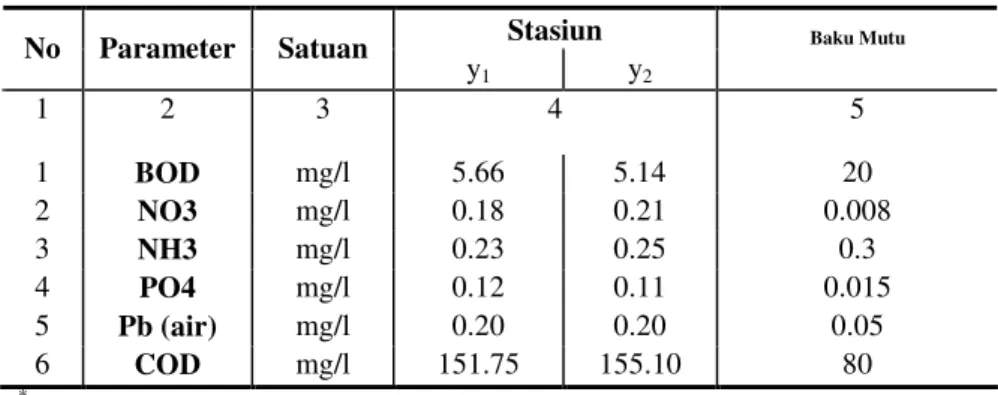

5.1. Kondisi Kualitas Perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing.Penentuan kondisi status kualitas perairan dilakukan dengan cara membandingkan konsentrasi berbagai parameter kualitas air dari hasil pengukuran di lapangan dengan baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah (Kep-Men LH No.51/2004.) data hasil pengukuran beberapa parameter kualitas air perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing pada bulan September, Oktober, dan November 2005 disajikan pada Tabel 9.

Berdasarkan data Tabel 9 dapat dilihat bahwa pada umumnya setiap parameter yang diteliti menunjukan nilai konsentrasi yang sudah melampui ambang batas baku mutu yang diperbolehkan untuk perairan pelabuhan dan biota perairan berdasarkan Kep-Men LH NO.51/2004. Parameter yang konsentrasi telah melampui batas ambang baku mutu yakni oksigen terlarut, nitrat, fosfor dan timbal. Nilai konsentrasi parameter yang diukur telah melebihi ambang batas baku mutu yang diperbolehkan. Dengan demikian perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing Jakarta Utara telah tercemar. Sumber bahan pencemar tersebut berasal dari limbah domestik (limbah organik), limbah industri (limbah anorganik dan aktivitas dari pelabuhan itu sendiri).

Tabel 9. Kualitas perairan Pelabuhan Perikanan Cilincing. Stasiun No Parameter Satuan y1 y2 Baku Mutu 1 2 3 4 5 1 BOD mg/l 5.66 5.14 20 2 NO3 mg/l 0.18 0.21 0.008 3 NH3 mg/l 0.23 0.25 0.3 4 PO4 mg/l 0.12 0.11 0.015 5 Pb (air) mg/l 0.20 0.20 0.05 6 COD mg/l 151.75 155.10 80

* Baku Mutu Kep-Men KLH 51/2004

Pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah domestik dicerminkan berupa tingginya nilai konsentrasi nitrat dan fosfor. Hal ini sesuai Sutjahjo et al. (2005) limbah per kapita penduduk di Jakarta Utara sebesar 2,51 liter per hari, yang terangkut adalah sebesar 0.27 liter per hari, berdasarkan asumsi bahwa limbah yang