HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua sekolah berbeda di Kota Bogor dan melibatkan tiga kelas yaitu kelas akselerasi, SBI dan reguler Kelas akselerasi dan SBI berasal dari sekolah yang sama, sedangkan kelas reguler diambil dari sekolah yang berbeda.

Sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini, mulai tahun ajaran 2002/2003 diberi kepercayaan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk membuka kelas akselerasi yaitu kelas percepatan untuk siswa dapat menyelesaikan pendidikan di SMA dalam waktu hanya dua tahun saja. Program akselerasi ini dilatarbelakangi oleh perlunya mengubah strategi pelayanan pembelajaran guna memberi pelayanan sesuai dengan minat dan kemampuan siswa dan mengelompokkan siswa dalam kelas akselerasi. Karena layanan pembelajaran yang menyamaratakan kemampuan siswa dirasa bertentangan dengan kenyataan bahwa setiap orang memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda. Tujuannya adalah memberikan layanan kepada anak berbakat untuk mewujudkan bakat dan kemampuannya secara optimal, memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan kreativitas secara optimal dan menyelesaikan pendidikan lebih awal selama dua tahun. Strategi pembelajaran yang dilakukan adalah siswa dilayani secara individual, adanya bimbingan konseling, pelaksanaan program remedial, sekali sebulan diadakan belajar di luar sekolah, dan siswa yang hasil belajarnya kurang dari tujuh dipindahkan ke kelas reguler.

Selain program akselerasi, di sekolah tersebut juga menyelenggarakan kelas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Latar belakang penyelenggaraannya adalah adanya keinginan untuk menjadi wadah dalam upaya mewujudkan inovasi di bidang pendidikan yang mencetak lulusan berdaya saing tinggi, daya saing internasional. Program pendidikannya adalah lama peserta didik selama 3 tahun, menggunakan bahasa pengantar bilingual dan model pembelajaran mendorong siswa kreatif, inovasi, dinamis dan mandiri. Didukung oleh fasilitas belajar seperti: ruang kelas yang memenuhi standar internasional, pembelajaran berbasis ICT, laboratorium IPA dan bahasa, tersedia akses internet, serta ruang multi media.

Lokasi penelitian yang kedua adalah sekolah yang hanya memiliki kelas reguler dan tidak menyelenggarakan program akselerasi maupun SBI. Sekolah tersebut didirikan pada tanggal 5 Oktober 1994 yang diresmikan oleh kepala kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Memiliki luas areal sebesar 5000 m2 dengan luas bangunan 1267 m2, terdiri dari 52 ruangan yang 16 diantaranya merupakan ruang kelas. Untuk mendukung aktivitas akademik dan non akademik sekolah tersebut dibina oleh 57 guru tetap, delapan guru tidak tetap, sepuluh orang tata usaha, tiga orang keamanan, satu orang pegawai perpustakaan, dan satu orang pegawai kebersihan. Jumlah siswa yang terdaftar sampai tahun ajaran 2009/2010 adalah kelas X berjumlah 360 orang, kelas X1 sebanyak 358 orang dan kelas XII sejumlah 360 orang. Sekolah tersebut memiliki sejumlah prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.

Adapun visi dari sekolahnya adalah menjadi sekolah yang nyaman dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berwawasan teknologi berlandaskan iman dan taqwa. Sedangkan misinya adalah meningkatkan prestasi akademik lulusan, membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, meningkatkan prestasi ekstrakurikuler, menumbuhkan minat baca, meningkatkan kemampuan berbahsa inggris, meningkatkan wawasan teknologi bagi pendidik dan peserta didik. Memiliki tujuan umum yaitu meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Selain itu juga meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam.

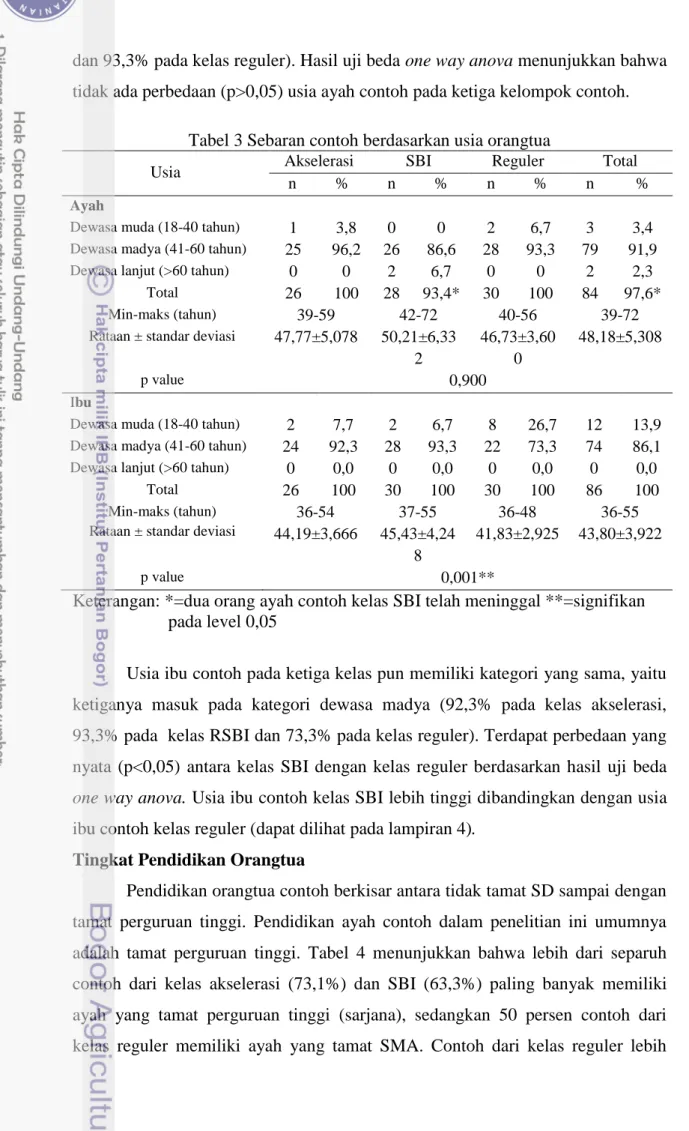

Karakteristik Keluarga Usia Orangtua

Usia orangtua dalam penelitian ini mengacu pada pembagian usia menurut Hurlock (1980) yang terdiri dari tiga kategori, yaitu dewasa muda (18-40 tahun), dewasa madya (41-60 tahun), dan dewasa akhir (>60 tahun). Tabel 3 menunjukkan bahwa hampir seluruh ayah contoh pada ketiga kelompok masuk dalam kategori usia madya (96,2% pada kelas akselerasi, 86,6% pada kelas SBI

dan 93,3% pada kelas reguler). Hasil uji beda one way anova menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan (p>0,05) usia ayah contoh pada ketiga kelompok contoh.

Tabel 3 Sebaran contoh berdasarkan usia orangtua

Usia Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n %

Ayah

Dewasa muda (18-40 tahun) 1 3,8 0 0 2 6,7 3 3,4

Dewasa madya (41-60 tahun) 25 96,2 26 86,6 28 93,3 79 91,9 Dewasa lanjut (>60 tahun) 0 0 2 6,7 0 0 2 2,3

Total 26 100 28 93,4* 30 100 84 97,6*

Min-maks (tahun) 39-59 42-72 40-56 39-72

Rataan ± standar deviasi 47,77±5,078 50,21±6,33 2 46,73±3,60 0 48,18±5,308 p value 0,900 Ibu

Dewasa muda (18-40 tahun) 2 7,7 2 6,7 8 26,7 12 13,9

Dewasa madya (41-60 tahun) 24 92,3 28 93,3 22 73,3 74 86,1

Dewasa lanjut (>60 tahun) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

Min-maks (tahun) Rataan ± standar deviasi

36-54 44,19±3,666 37-55 45,43±4,24 8 36-48 41,83±2,925 36-55 43,80±3,922 p value 0,001**

Keterangan: *=dua orang ayah contoh kelas SBI telah meninggal **=signifikan pada level 0,05

Usia ibu contoh pada ketiga kelas pun memiliki kategori yang sama, yaitu ketiganya masuk pada kategori dewasa madya (92,3% pada kelas akselerasi, 93,3% pada kelas RSBI dan 73,3% pada kelas reguler). Terdapat perbedaan yang nyata (p<0,05) antara kelas SBI dengan kelas reguler berdasarkan hasil uji beda one way anova. Usia ibu contoh kelas SBI lebih tinggi dibandingkan dengan usia ibu contoh kelas reguler (dapat dilihat pada lampiran 4).

Tingkat Pendidikan Orangtua

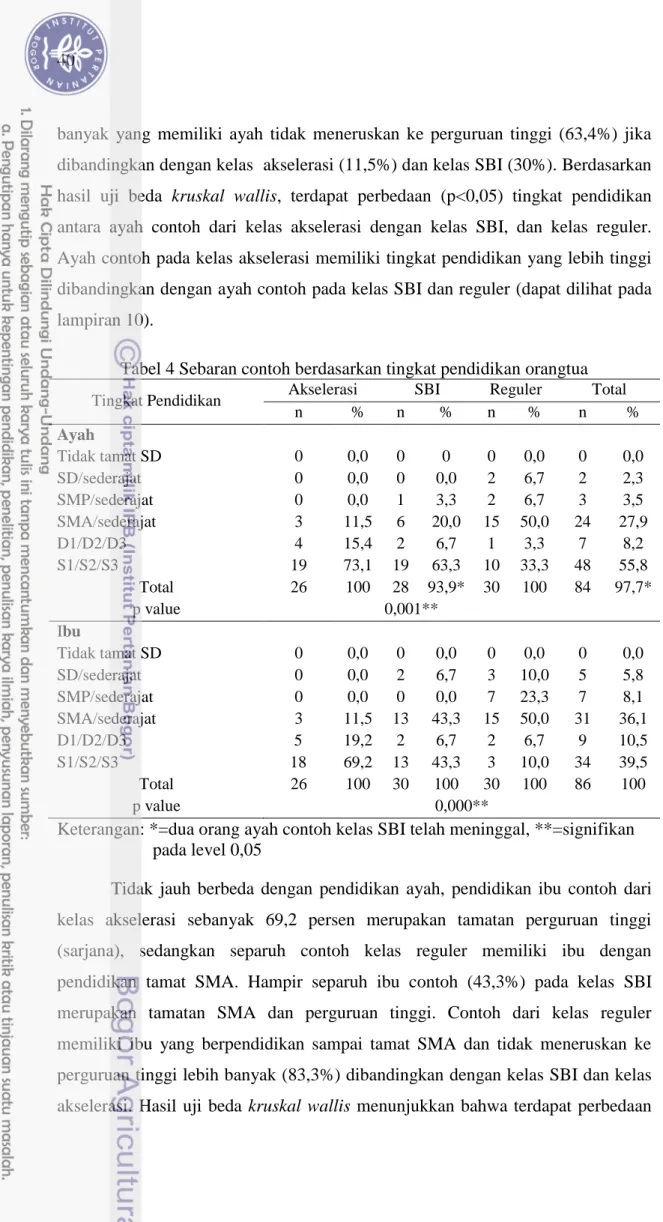

Pendidikan orangtua contoh berkisar antara tidak tamat SD sampai dengan tamat perguruan tinggi. Pendidikan ayah contoh dalam penelitian ini umumnya adalah tamat perguruan tinggi. Tabel 4 menunjukkan bahwa lebih dari separuh contoh dari kelas akselerasi (73,1%) dan SBI (63,3%) paling banyak memiliki ayah yang tamat perguruan tinggi (sarjana), sedangkan 50 persen contoh dari kelas reguler memiliki ayah yang tamat SMA. Contoh dari kelas reguler lebih

banyak yang memiliki ayah tidak meneruskan ke perguruan tinggi (63,4%) jika dibandingkan dengan kelas akselerasi (11,5%) dan kelas SBI (30%). Berdasarkan hasil uji beda kruskal wallis, terdapat perbedaan (p<0,05) tingkat pendidikan antara ayah contoh dari kelas akselerasi dengan kelas SBI, dan kelas reguler. Ayah contoh pada kelas akselerasi memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayah contoh pada kelas SBI dan reguler (dapat dilihat pada lampiran 10).

Tabel 4 Sebaran contoh berdasarkan tingkat pendidikan orangtua

Tingkat Pendidikan Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n % Ayah Tidak tamat SD 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 SD/sederajat 0 0,0 0 0,0 2 6,7 2 2,3 SMP/sederajat 0 0,0 1 3,3 2 6,7 3 3,5 SMA/sederajat 3 11,5 6 20,0 15 50,0 24 27,9 D1/D2/D3 4 15,4 2 6,7 1 3,3 7 8,2 S1/S2/S3 19 73,1 19 63,3 10 33,3 48 55,8 Total 26 100 28 93,9* 30 100 84 97,7* p value 0,001** Ibu Tidak tamat SD 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 SD/sederajat 0 0,0 2 6,7 3 10,0 5 5,8 SMP/sederajat 0 0,0 0 0,0 7 23,3 7 8,1 SMA/sederajat 3 11,5 13 43,3 15 50,0 31 36,1 D1/D2/D3 5 19,2 2 6,7 2 6,7 9 10,5 S1/S2/S3 18 69,2 13 43,3 3 10,0 34 39,5 Total 26 100 30 100 30 100 86 100 p value 0,000**

Keterangan: *=dua orang ayah contoh kelas SBI telah meninggal, **=signifikan pada level 0,05

Tidak jauh berbeda dengan pendidikan ayah, pendidikan ibu contoh dari kelas akselerasi sebanyak 69,2 persen merupakan tamatan perguruan tinggi (sarjana), sedangkan separuh contoh kelas reguler memiliki ibu dengan pendidikan tamat SMA. Hampir separuh ibu contoh (43,3%) pada kelas SBI merupakan tamatan SMA dan perguruan tinggi. Contoh dari kelas reguler memiliki ibu yang berpendidikan sampai tamat SMA dan tidak meneruskan ke perguruan tinggi lebih banyak (83,3%) dibandingkan dengan kelas SBI dan kelas akselerasi. Hasil uji beda kruskal wallis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

(p<0,05) antara pendidikan ibu contoh pada ketiga kelas. Ibu contoh pada kelas akselerasi memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan ibu contoh kelas SBI dan reguler (dapat dilihat pada lampiran 10).

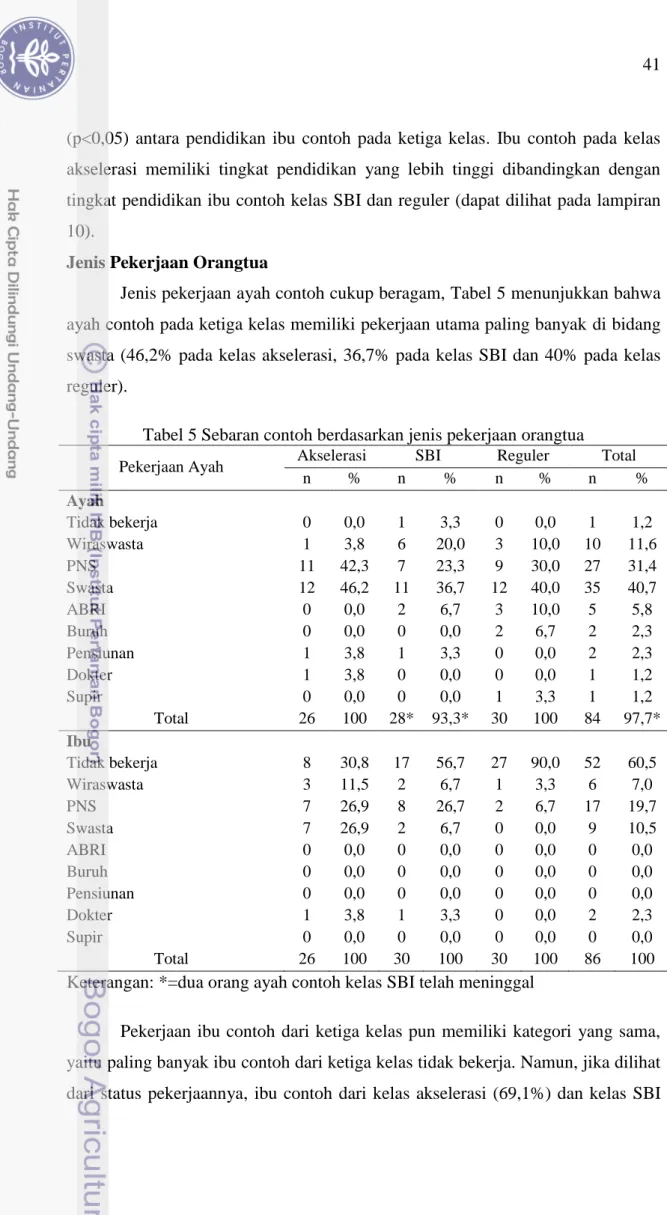

Jenis Pekerjaan Orangtua

Jenis pekerjaan ayah contoh cukup beragam, Tabel 5 menunjukkan bahwa ayah contoh pada ketiga kelas memiliki pekerjaan utama paling banyak di bidang swasta (46,2% pada kelas akselerasi, 36,7% pada kelas SBI dan 40% pada kelas reguler).

Tabel 5 Sebaran contoh berdasarkan jenis pekerjaan orangtua

Pekerjaan Ayah Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n % Ayah Tidak bekerja 0 0,0 1 3,3 0 0,0 1 1,2 Wiraswasta 1 3,8 6 20,0 3 10,0 10 11,6 PNS 11 42,3 7 23,3 9 30,0 27 31,4 Swasta 12 46,2 11 36,7 12 40,0 35 40,7 ABRI 0 0,0 2 6,7 3 10,0 5 5,8 Buruh 0 0,0 0 0,0 2 6,7 2 2,3 Pensiunan 1 3,8 1 3,3 0 0,0 2 2,3 Dokter 1 3,8 0 0,0 0 0,0 1 1,2 Supir 0 0,0 0 0,0 1 3,3 1 1,2 Total 26 100 28* 93,3* 30 100 84 97,7* Ibu Tidak bekerja 8 30,8 17 56,7 27 90,0 52 60,5 Wiraswasta 3 11,5 2 6,7 1 3,3 6 7,0 PNS 7 26,9 8 26,7 2 6,7 17 19,7 Swasta 7 26,9 2 6,7 0 0,0 9 10,5 ABRI 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Buruh 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Pensiunan 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Dokter 1 3,8 1 3,3 0 0,0 2 2,3 Supir 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Total 26 100 30 100 30 100 86 100

Keterangan: *=dua orang ayah contoh kelas SBI telah meninggal

Pekerjaan ibu contoh dari ketiga kelas pun memiliki kategori yang sama, yaitu paling banyak ibu contoh dari ketiga kelas tidak bekerja. Namun, jika dilihat dari status pekerjaannya, ibu contoh dari kelas akselerasi (69,1%) dan kelas SBI

(43,3%) lebih banyak yang bekerja dibandingkan dengan kelas reguler (10%) (Tabel 5).

Besar Keluarga

Besar keluarga dalam penelitian ini mengacu pada pembagian besar keluarga menurut Hurlock (1980) yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu, keluarga kecil (≤ 4 orang), keluarga sedang (5-7 orang) dan keluarga besar (≥ 8 orang). Gambar 3 menunjukkan bahwa lebih dari separuh contoh pada ketiga kelas masuk dalam kategori keluarga sedang dan kelas SBI paling banyak masuk dalam kategori keluarga sedang dibandingkan kelas akselerasi dan kelas reguler yaitu sebesar 73,3%. Pada ketiga kelas tidak terdapat contoh yang masuk dalam kategori keluarga besar dan hasil uji beda one way anova, menunjukkan tidak terdapat perbedaan (p>0,05) besar keluarga antara ketiga kelas.

Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan yang diamati dalam penelitian ini adalah pendapatan keluarga yaitu penjumlahan dari pendapatan setiap anggota keluarga. Perbedaan latar belakang pendidikan berhubungan dengan pendapatan keluarga (dapat dilihat pada lampiran 11), hal ini juga terlihat dari perbedaan (p<0,05) pendapatan yang dimiliki oleh keluarga contoh pada ketiga kelas. Keluarga contoh kelas akselerasi dan SBI memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga contoh pada kelas reguler (dapat dilihat pada lampiran 5). Lebih dari separuh keluarga contoh kelas akselerasi dan SBI memiliki pendapatan diatas Rp5.000.000,00 sedangkan sebagian besar keluarga contoh kelas reguler memiliki

42,30% 26,70% 46,70% 57,70% 73,30% 53,30% 0% 0% 0%

Akselerasi SBI Reguler

keluarga kecil keluarga sedang keluarga besar

pendapatan berkisar antara Rp3.000.000,00 hingga Rp4.000.000,00. Kelas akselerasi dan SBI dengan segala fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan kelas reguler menyebabkan biaya untuk pendidikannya pun lebih mahal dibandingkan dengan kelas reguler, sehingga sangat wajar apabila contoh pada kelas akselerasi dan SBI berasal dari keluarga dengan pendapatan yang tinggi.

Tabel 6 Sebaran contoh berdasarkan pendapatan keluarga per bulan

Pendapatan keluarga/bulan Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n % ≤ Rp1.000.000,00 0 0,0 0 0,0 1 3,3 1 1,2 Rp1.000.001,00 - Rp2.000.000,00 0 0,0 2 6,7 7 23,3 9 10,5 Rp2.000.001,00 - Rp3.000.000,00 0 0,0 2 6,7 3 10,0 5 5,8 Rp3.000.001,00 - Rp4.000.000,00 1 3,8 3 10,0 10 33,3 14 16,3 Rp4.000.001,00 Rp5.000.000,00 7 26,9 5 16,7 3 10,0 15 17,4 >Rp5.000.000,00 18 69,2 18 60,0 6 20,0 42 48,8 Total 26 100 30 100 30 100 86 100 p value 0,000*

Keterangan: *= signifikan pada level 0,05

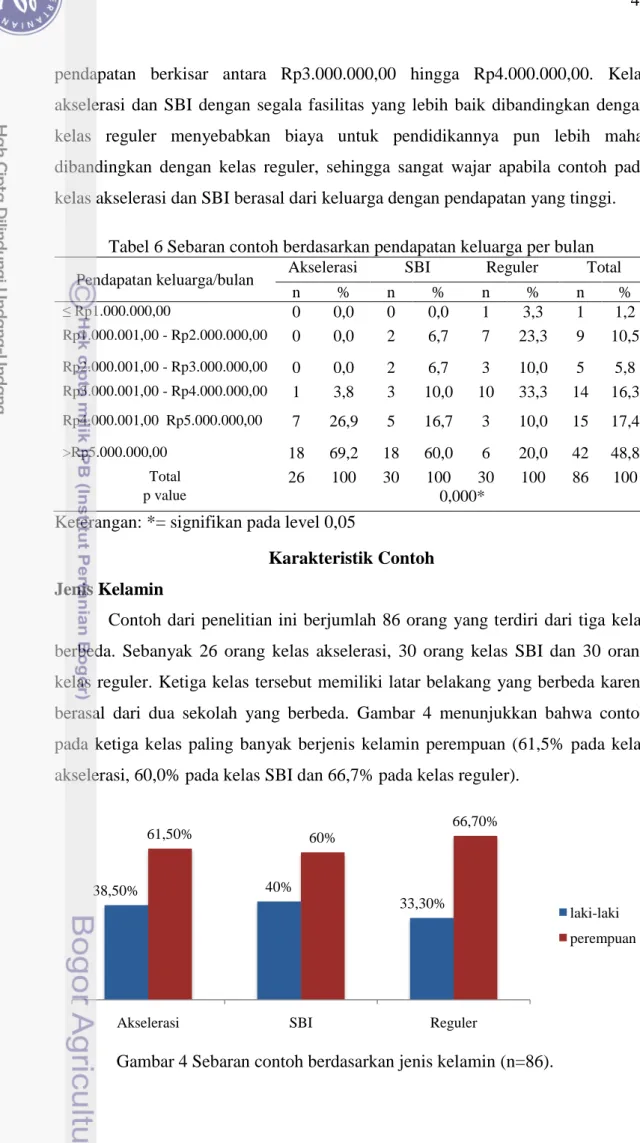

Karakteristik Contoh Jenis Kelamin

Contoh dari penelitian ini berjumlah 86 orang yang terdiri dari tiga kelas berbeda. Sebanyak 26 orang kelas akselerasi, 30 orang kelas SBI dan 30 orang kelas reguler. Ketiga kelas tersebut memiliki latar belakang yang berbeda karena berasal dari dua sekolah yang berbeda. Gambar 4 menunjukkan bahwa contoh pada ketiga kelas paling banyak berjenis kelamin perempuan (61,5% pada kelas akselerasi, 60,0% pada kelas SBI dan 66,7% pada kelas reguler).

38,50% 40%

33,30%

61,50% 60% 66,70%

Akselerasi SBI Reguler

laki-laki perempuan

Usia Contoh

Contoh masuk dalam kategori remaja yang berkisar antara 14 tahun sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget (Santrock 2007) remaja berada pada tahap formal operasional yang merupakan tahap akhir dari perkembangan kognisi. Menurut teori psikososial Erickson (Santrock 2002) pada masa remaja seorang individu sedang mengembangkan sikap Identity vs Identity Confusion. Artinya pada masa remaja seorang individu berada pada fase belajar untuk menguasai fungsi fisik maupun psikisnya dan pada fase ini remaja menjalani perasaan atau kesadaran akan jati dirinya.

. Tabel 7 menunjukkan bahwa lebih dari separuh contoh (65,4%) pada kelas akselerasi berusia 15 tahun. Sedangkan kelas SBI dan reguler memiliki paling banyak jumlah contoh dengan usia yang sama (16 tahun) yaitu sebesar 53,3 persen. Usia paling muda adalah 14 tahun dan terdapat pada kelas akselerasi (3,8%) dan usia contoh paling tinggi adalah 18 tahun berada pada kelas SBI (3,3%).

Usia contoh kelas akselerasi lebih muda dibandingkan dengan kelas SBI dan reguler, hal ini diduga karena terdapat contoh pada kelas akselerasi ketika SMP merupakan siswa akselerasi pula. Perbedaan tersebut didukung oleh hasil uji beda one way anova yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan (p<0,05) usia contoh kelas akselerasi dengan dua kelas lainnya.

Tabel 7 Sebaran contoh berdasarkan usia contoh

Usia Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n % 14 tahun 1 3,8 0 0,0 0 0,0 1 1,2 15 tahun 17 65,4 0 0,0 0 0,0 17 19,7 16 tahun 8 30,8 16 53,3 16 53,3 40 46,5 17 tahun 0 0,0 13 43,3 14 46,7 27 31,4 18 tahun 0 0,0 1 3,3 0 0,0 1 1,2 Total 26 100 30 100 30 100 86 100 Min-mak (tahun) 14-16 16-18 16-17 14-18

Rataan ± standar deviasi 15,27±0,533 16,50±0,572 16,47±0,507 16,12±0,773

P value 0,000*

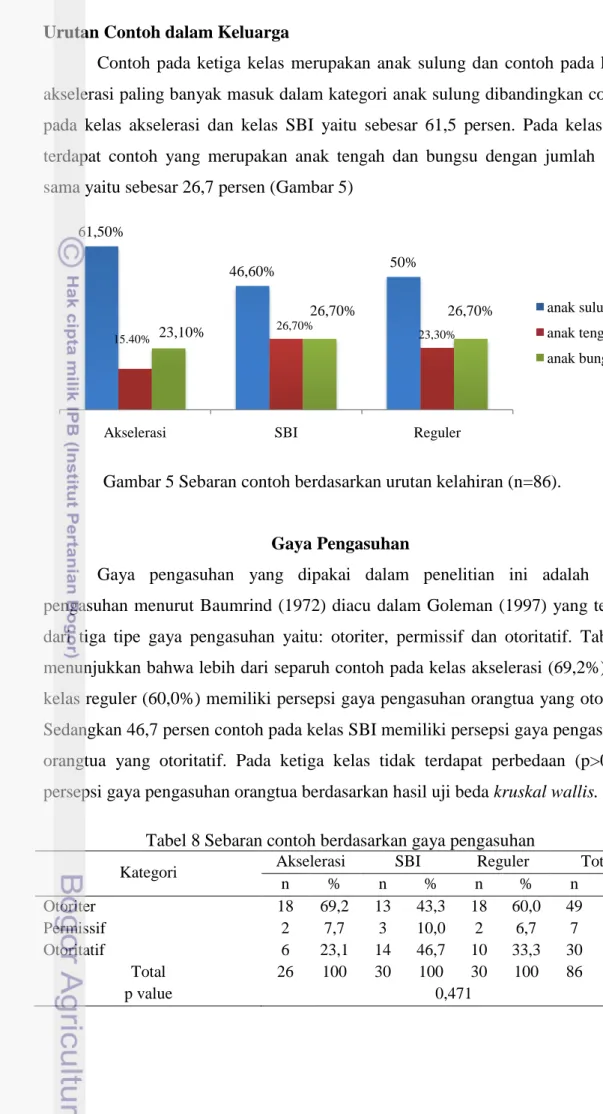

Urutan Contoh dalam Keluarga

Contoh pada ketiga kelas merupakan anak sulung dan contoh pada kelas akselerasi paling banyak masuk dalam kategori anak sulung dibandingkan contoh pada kelas akselerasi dan kelas SBI yaitu sebesar 61,5 persen. Pada kelas SBI terdapat contoh yang merupakan anak tengah dan bungsu dengan jumlah yang sama yaitu sebesar 26,7 persen (Gambar 5)

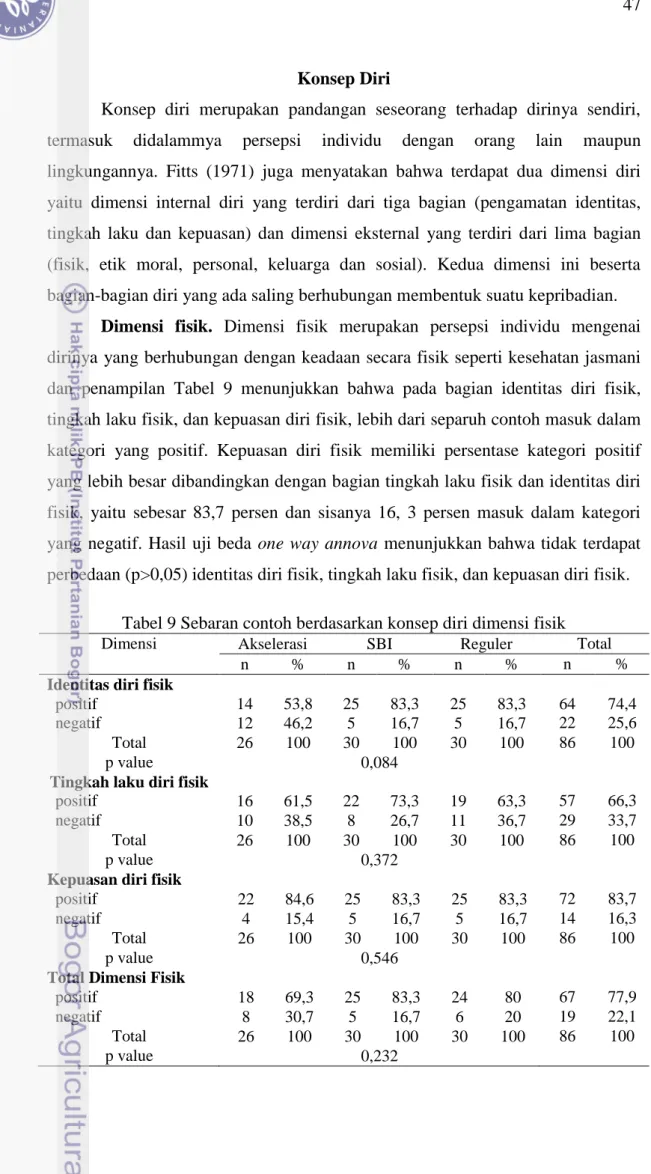

Gaya Pengasuhan

Gaya pengasuhan yang dipakai dalam penelitian ini adalah gaya pengasuhan menurut Baumrind (1972) diacu dalam Goleman (1997) yang terdiri dari tiga tipe gaya pengasuhan yaitu: otoriter, permissif dan otoritatif. Tabel 8 menunjukkan bahwa lebih dari separuh contoh pada kelas akselerasi (69,2%) dan kelas reguler (60,0%) memiliki persepsi gaya pengasuhan orangtua yang otoriter. Sedangkan 46,7 persen contoh pada kelas SBI memiliki persepsi gaya pengasuhan orangtua yang otoritatif. Pada ketiga kelas tidak terdapat perbedaan (p>0,05) persepsi gaya pengasuhan orangtua berdasarkan hasil uji beda kruskal wallis.

Tabel 8 Sebaran contoh berdasarkan gaya pengasuhan

Kategori Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n % Otoriter 18 69,2 13 43,3 18 60,0 49 57,0 Permissif 2 7,7 3 10,0 2 6,7 7 8,1 Otoritatif 6 23,1 14 46,7 10 33,3 30 34,9 Total 26 100 30 100 30 100 86 100 p value 0,471 61,50% 46,60% 50% 15.40% 26,70% 23,30% 23,10% 26,70% 26,70%

Akselerasi SBI Reguler

anak sulung anak tengah anak bungsu

Secara keseluruhan, sebagian besar contoh memiliki persepsi gaya pengasuhan yang otoritatif, artinya anak dibesarkan dengan kehangatan yang rendah tetapi memiliki kontrol yang sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat dari jawaban contoh (lampiran 1), sebesar 64,0 persen contoh menjawab sangat sering terhadap pernyataan orangtua memberikan hukuman tanpa memberi kesempatan kepada contoh untuk menjelaskan duduk persoalannya (otoriter, kontrol tinggi). Lebih dari separuh contoh (60,5%) contoh menjawab sangat sering atau selalu terhadap pernyataan orangtua menentukan dengan siapa contoh harus bergaul, tanpa mempertimbangkan perasaannya (otoriter, kontrol tinggi dan kehangatan rendah) dan terdapat 60,5 persen contoh yang menjawab sangat sering terhadap pernyataan orangtua memaksa contoh untuk mengikuti les tambahan tanpa memperhatikan kegiatan ia yang lain (otoriter, kehangatan rendah dan kontrol tinggi). Selain itu juga lebih dari separuh contoh (57,0%) menjawab sering terhadap pernyataan orangtua membebaskan kemapa pun contoh pergi sesuai dengan kebutuhannya (permissif, kehangatan tinggi dan kontrol rendah). Sebanyak 65,1 persen contoh menjawab sering terhadap pernyataan orangtua akan mentoleransi perbedaan pendapat antara contoh dan orangtuanya (otoritatif, kehangatan dan kontrol tinggi).

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Hassan (Elias & Yee 2009) yang menunjukkan bahwa sebagain besar pelajar di Kelantan Malaysia mempersepsikan gaya pengasuhan orangtuanya adalah otoriter. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Dornbusch, et al. (Elias & Yee 2009) bahwa orangtua di beberapa keluarga Asia dan percampuran Asia-Amerika yang tinggal di Amerika cenderung menerapkan gaya pengasuhan yang otoriter dibandingkan dengan gaya pengasuhan yang otoritatif. Hal ini dikarenakan keluarga Asia-Amerika merupakan kelompok minoritas di Amerika, sehingga orangtua merasa perlu untuk menjaga identitas dari negara asalnya (Lim dalam Elias & Yee 2009). Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian dari Rahmaisya (2011) yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SMA mempersepsikan gaya pengasuhan orangtuanya adalah otoritatif yang berarti sebagian besar contoh diasuh oleh orangtuanya dengan kontrol dan kehangatan yang tinggi.

Konsep Diri

Konsep diri merupakan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri, termasuk didalammya persepsi individu dengan orang lain maupun lingkungannya. Fitts (1971) juga menyatakan bahwa terdapat dua dimensi diri yaitu dimensi internal diri yang terdiri dari tiga bagian (pengamatan identitas, tingkah laku dan kepuasan) dan dimensi eksternal yang terdiri dari lima bagian (fisik, etik moral, personal, keluarga dan sosial). Kedua dimensi ini beserta bagian-bagian diri yang ada saling berhubungan membentuk suatu kepribadian.

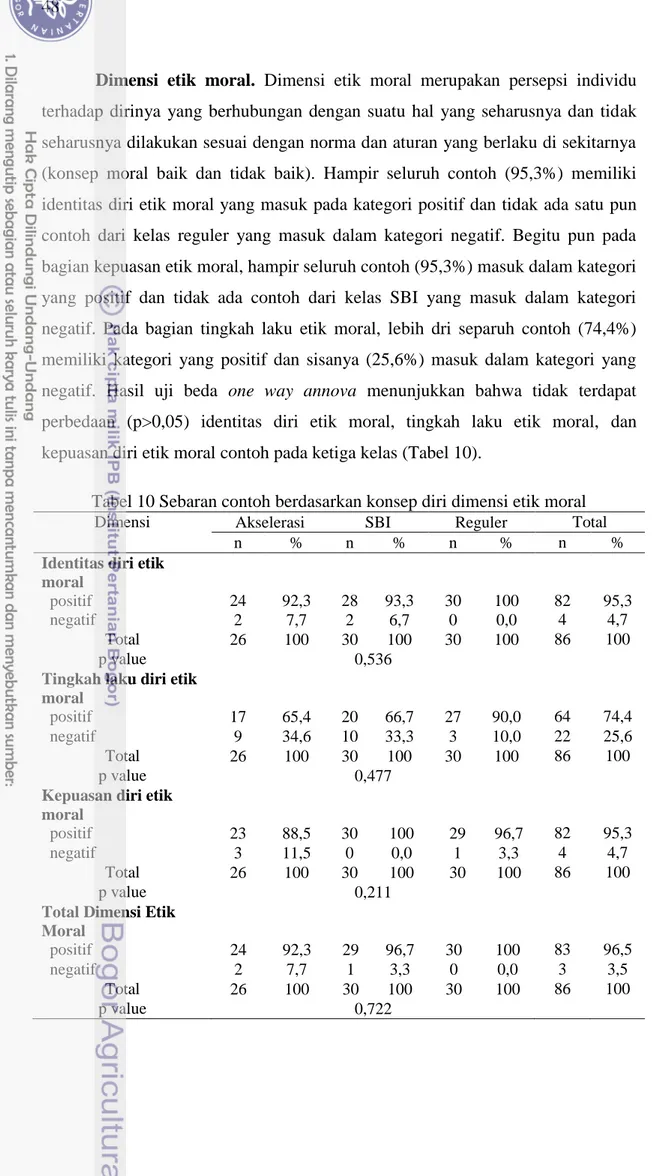

Dimensi fisik. Dimensi fisik merupakan persepsi individu mengenai dirinya yang berhubungan dengan keadaan secara fisik seperti kesehatan jasmani dan penampilan Tabel 9 menunjukkan bahwa pada bagian identitas diri fisik, tingkah laku fisik, dan kepuasan diri fisik, lebih dari separuh contoh masuk dalam kategori yang positif. Kepuasan diri fisik memiliki persentase kategori positif yang lebih besar dibandingkan dengan bagian tingkah laku fisik dan identitas diri fisik, yaitu sebesar 83,7 persen dan sisanya 16, 3 persen masuk dalam kategori yang negatif. Hasil uji beda one way annova menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan (p>0,05) identitas diri fisik, tingkah laku fisik, dan kepuasan diri fisik.

Tabel 9 Sebaran contoh berdasarkan konsep diri dimensi fisik

Dimensi Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n %

Identitas diri fisik

positif 14 53,8 25 83,3 25 83,3 64 74,4

negatif 12 46,2 5 16,7 5 16,7 22 25,6

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,084

Tingkah laku diri fisik

positif 16 61,5 22 73,3 19 63,3 57 66,3

negatif 10 38,5 8 26,7 11 36,7 29 33,7

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,372

Kepuasan diri fisik

positif 22 84,6 25 83,3 25 83,3 72 83,7

negatif 4 15,4 5 16,7 5 16,7 14 16,3

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,546

Total Dimensi Fisik

positif 18 69,3 25 83,3 24 80 67 77,9

negatif 8 30,7 5 16,7 6 20 19 22,1

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

Dimensi etik moral. Dimensi etik moral merupakan persepsi individu terhadap dirinya yang berhubungan dengan suatu hal yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya (konsep moral baik dan tidak baik). Hampir seluruh contoh (95,3%) memiliki identitas diri etik moral yang masuk pada kategori positif dan tidak ada satu pun contoh dari kelas reguler yang masuk dalam kategori negatif. Begitu pun pada bagian kepuasan etik moral, hampir seluruh contoh (95,3%) masuk dalam kategori yang positif dan tidak ada contoh dari kelas SBI yang masuk dalam kategori negatif. Pada bagian tingkah laku etik moral, lebih dri separuh contoh (74,4%) memiliki kategori yang positif dan sisanya (25,6%) masuk dalam kategori yang negatif. Hasil uji beda one way annova menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan (p>0,05) identitas diri etik moral, tingkah laku etik moral, dan kepuasan diri etik moral contoh pada ketiga kelas (Tabel 10).

Tabel 10 Sebaran contoh berdasarkan konsep diri dimensi etik moral

Dimensi Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n %

Identitas diri etik moral

positif 24 92,3 28 93,3 30 100 82 95,3

negatif 2 7,7 2 6,7 0 0,0 4 4,7

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,536

Tingkah laku diri etik moral

positif 17 65,4 20 66,7 27 90,0 64 74,4

negatif 9 34,6 10 33,3 3 10,0 22 25,6

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,477

Kepuasan diri etik moral

positif 23 88,5 30 100 29 96,7 82 95,3

negatif 3 11,5 0 0,0 1 3,3 4 4,7

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,211

Total Dimensi Etik Moral

positif 24 92,3 29 96,7 30 100 83 96,5

negatif 2 7,7 1 3,3 0 0,0 3 3,5

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

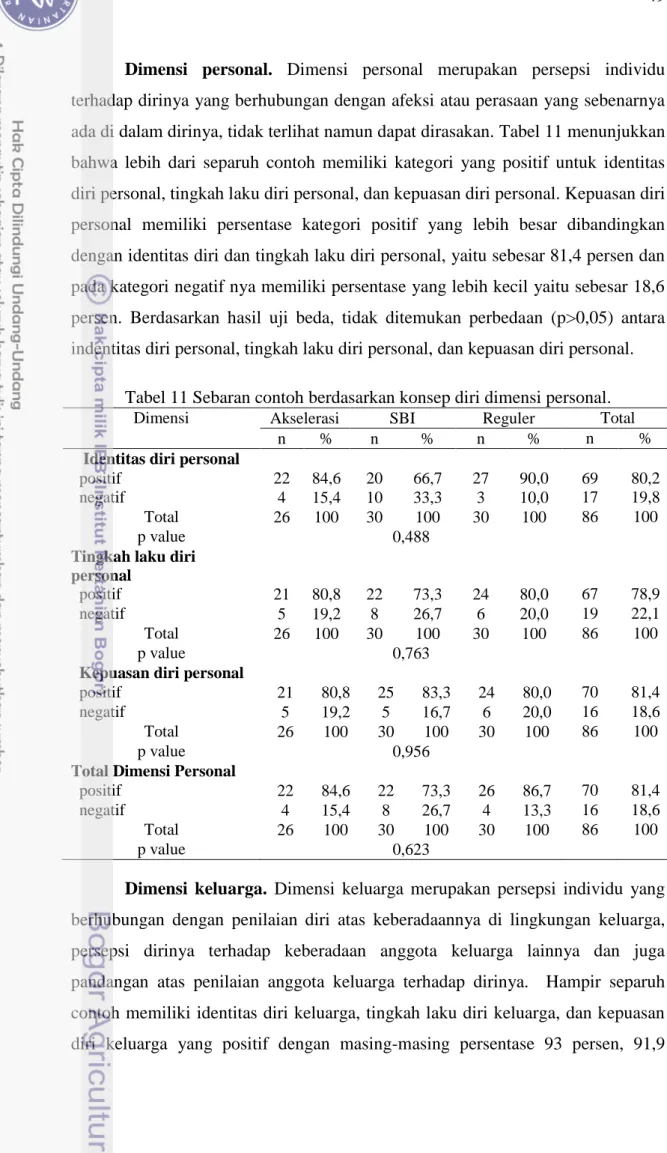

Dimensi personal. Dimensi personal merupakan persepsi individu terhadap dirinya yang berhubungan dengan afeksi atau perasaan yang sebenarnya ada di dalam dirinya, tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tabel 11 menunjukkan bahwa lebih dari separuh contoh memiliki kategori yang positif untuk identitas diri personal, tingkah laku diri personal, dan kepuasan diri personal. Kepuasan diri personal memiliki persentase kategori positif yang lebih besar dibandingkan dengan identitas diri dan tingkah laku diri personal, yaitu sebesar 81,4 persen dan pada kategori negatif nya memiliki persentase yang lebih kecil yaitu sebesar 18,6 persen. Berdasarkan hasil uji beda, tidak ditemukan perbedaan (p>0,05) antara indentitas diri personal, tingkah laku diri personal, dan kepuasan diri personal.

Tabel 11 Sebaran contoh berdasarkan konsep diri dimensi personal.

Dimensi Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n %

Identitas diri personal

positif 22 84,6 20 66,7 27 90,0 69 80,2

negatif 4 15,4 10 33,3 3 10,0 17 19,8

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,488

Tingkah laku diri personal

positif 21 80,8 22 73,3 24 80,0 67 78,9

negatif 5 19,2 8 26,7 6 20,0 19 22,1

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,763

Kepuasan diri personal

positif 21 80,8 25 83,3 24 80,0 70 81,4

negatif 5 19,2 5 16,7 6 20,0 16 18,6

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,956

Total Dimensi Personal

positif 22 84,6 22 73,3 26 86,7 70 81,4

negatif 4 15,4 8 26,7 4 13,3 16 18,6

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,623

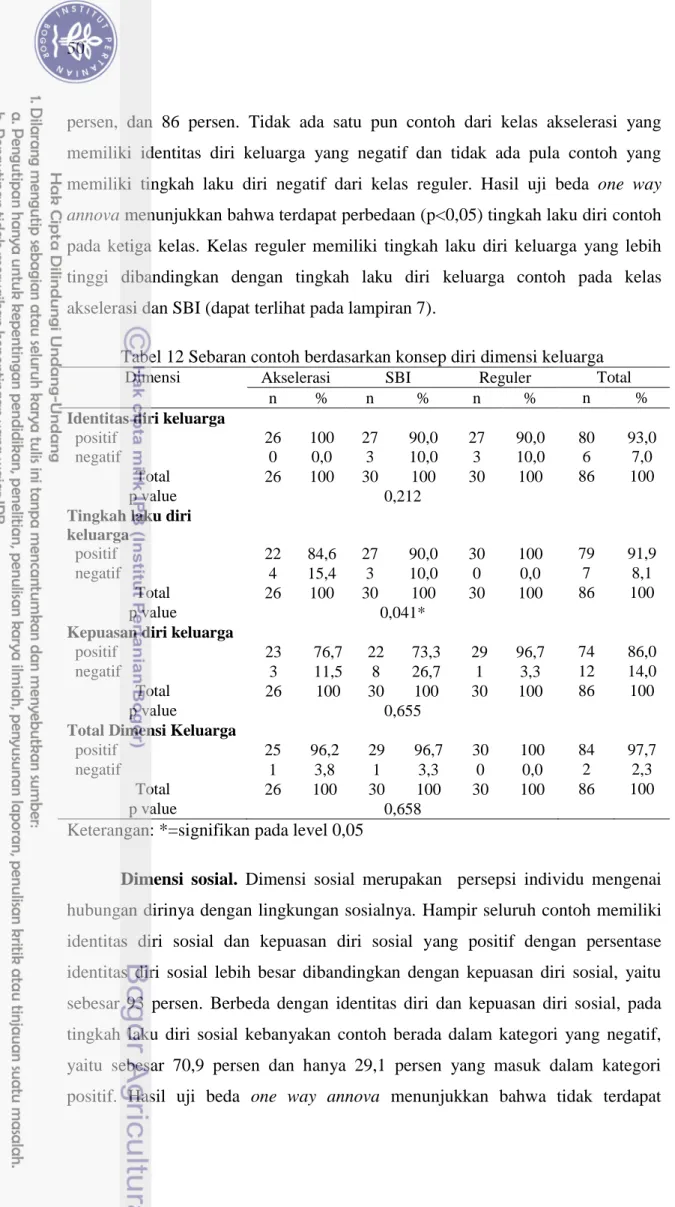

Dimensi keluarga. Dimensi keluarga merupakan persepsi individu yang berhubungan dengan penilaian diri atas keberadaannya di lingkungan keluarga, persepsi dirinya terhadap keberadaan anggota keluarga lainnya dan juga pandangan atas penilaian anggota keluarga terhadap dirinya. Hampir separuh contoh memiliki identitas diri keluarga, tingkah laku diri keluarga, dan kepuasan diri keluarga yang positif dengan masing-masing persentase 93 persen, 91,9

persen, dan 86 persen. Tidak ada satu pun contoh dari kelas akselerasi yang memiliki identitas diri keluarga yang negatif dan tidak ada pula contoh yang memiliki tingkah laku diri negatif dari kelas reguler. Hasil uji beda one way annova menunjukkan bahwa terdapat perbedaan (p<0,05) tingkah laku diri contoh pada ketiga kelas. Kelas reguler memiliki tingkah laku diri keluarga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkah laku diri keluarga contoh pada kelas akselerasi dan SBI (dapat terlihat pada lampiran 7).

Tabel 12 Sebaran contoh berdasarkan konsep diri dimensi keluarga

Dimensi Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n %

Identitas diri keluarga

positif 26 100 27 90,0 27 90,0 80 93,0

negatif 0 0,0 3 10,0 3 10,0 6 7,0

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,212

Tingkah laku diri keluarga

positif 22 84,6 27 90,0 30 100 79 91,9

negatif 4 15,4 3 10,0 0 0,0 7 8,1

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,041*

Kepuasan diri keluarga

positif 23 76,7 22 73,3 29 96,7 74 86,0

negatif 3 11,5 8 26,7 1 3,3 12 14,0

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,655

Total Dimensi Keluarga

positif 25 96,2 29 96,7 30 100 84 97,7

negatif 1 3,8 1 3,3 0 0,0 2 2,3

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,658

Keterangan: *=signifikan pada level 0,05

Dimensi sosial. Dimensi sosial merupakan persepsi individu mengenai hubungan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Hampir seluruh contoh memiliki identitas diri sosial dan kepuasan diri sosial yang positif dengan persentase identitas diri sosial lebih besar dibandingkan dengan kepuasan diri sosial, yaitu sebesar 93 persen. Berbeda dengan identitas diri dan kepuasan diri sosial, pada tingkah laku diri sosial kebanyakan contoh berada dalam kategori yang negatif, yaitu sebesar 70,9 persen dan hanya 29,1 persen yang masuk dalam kategori positif. Hasil uji beda one way annova menunjukkan bahwa tidak terdapat

perbedaan (p>0,05) identitas diri sosial, tingkah laku diri sosial, dan kepuasan diri sosial pada ketiga kelas.

Tabel 13 Sebaran contoh berdasarkan konsep diri dimensi sosial

Dimensi Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n %

Identitas diri sosial

positif 24 92,3 27 90,0 29 96,7 80 93,0

negatif 2 7,7 3 10,0 1 3,3 6 7,0

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,102

Tingkah laku diri sosial

positif 9 34,6 9 30,0 7 23,3 25 29,1

negatif 17 65,4 21 70,0 23 76,7 61 70,9

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,553

Kepuasan diri sosial

positif 23 88,5 25 83,3 26 86,7 74 86,0

negatif 3 11,5 5 6,7 4 13,3 12 14,0

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,823

Total Dimensi Sosial

positif 25 96,2 30 100 30 100 85 98,8

negatif 1 3,8 0 0,0 0 0,0 1 1,2

Total 26 100 30 100 30 100 86 100

p value 0,255

Semua dimensi, lebih dari separuh contoh masuk dalam kategori yang positif, terkecuali pada dimensi tingkah laku diri sosial. Sebanyak 70,9 persen memiliki tingkah laku diri sosial yang negatif dan sisanya masuk dalam kategori yang positif. Dimensi etik moral, keluarga dan sosial yang positif memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan dengan dimensi lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa contoh memiliki kepuasan yang tinggi terhadap sikap dengan lingkungan luar dan interaksi sosialnya serta contoh mampu mengenali keberadaan diri dan hubungan di dalam keluarganya. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hurlock (1980) bahwa remaja akan selalu berusaha memperbaiki diri, menonjolkan apa yang dia miliki untuk pendapatkan penilaian yang baik serta penerimaan dari kelompok sosialnya.

Lebih lanjut Hurlock menyatakan remaja membentuk kode moral berdasarkan konsep benar dan salah, mereka akan terus mencari kekonsistenan konsep benar yang salah demi memperoleh dukungan sosial. Remaja akan merasa

bersalah bila menyadari bahwa perilakunya tidak memenuhi harapan sosial kelompoknya. Dalam hubungan dengan keluarga, seorang remaja yang mempunyai hubungan yang erat dengan seorang anggota keluarga akan mengidentifikasikan diri dengan orang tersebut dan ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama. Bila tokoh tersebut sesama jenis, remaja akan tertolong untuk mengembangkan konsep diri yang layak untuk sesama jenisnya.

Konsep diri. Hampir seluruh contoh (97,7%) memiliki konsep diri yang positif. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh contoh memiliki persepsi yang baik terhadap dirinya sendiri, juga dapat mengenali dirinya dengan baik. Hanya terdapat 2,3 persen contoh yang memiliki konsep diri negatif berada pada kelas akselerasi dan SBI. Tidak ada satu orang contoh pun dari kelas regular yang memiliki konsep diri yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa konsep diri yang dimiliki oleh contoh pada ketiga kelas cukup baik dan contoh dapat mengenali serta memahami dirinya sendiri dengan baik pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sukmanti (2005) yang menyatakan bahwa remaja memiliki konsep diri yang cenderung positif. Remaja yang memiliki konsep diri yang positif dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya sendiri, akan tetapi bukan berarti dirinya tidak pernah kecewa terhadap dirinya sendiri. Selain dapat menerima dirinya sendiri, remaja yang memiliki konsep diri positif juga dapat menerima penilaian orang lain. Hasil uji beda one way anova menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan (p>0,05) konsep diri contoh diantara ketiga kelas (Tabel 14).

Tabel 14 Sebaran contoh berdasarkan konsep diri

Konsep Diri Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n % positif 25 96,2 29 96,7 30 100 84 97,7 negatif 1 3,8 1 3,3 0 0,0 2 2,3 Total 26 100 30 100 30 100 86 100 p value 0,827 Motivasi Belajar

Motivasi belajar merupakan suatu dorongan yang mengarahkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yaitu dalam hal ini mengarahkan kepada perbuatan belajar. Menurut Santrock (2007) terdapat dua macam motivasi, yaitu

motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (cara untuk mencapai tujuan) dan sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. Motivasi intrinsik merupakan motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri (tujuan itu sendiri).

Motivasi intrinsik. Tabel 15 menunjukkan bahwa lebih dari separuh contoh pada ketiga kelas memiliki motivasi intrinsik yang masuk dalam kategori sedang. Walaupun ketiganya berada dalam kategori yang sama, kelas akselerasi memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan dengan kelas SBI dan reguler, yaitu sebasar 88,4 persen. Tidak ada satu orang contoh pun dari kelas SBI yang masuk dalam kategori rendah. Hasil uji beda one way annova menunjukkan bahwa terdapat perbedaan (p<0,05) motivasi intrinsik diantara ketiga kelas. Motivasi intrinsik contoh pada kelas reguler dan kelas SBI lebih tinggi dibandingkan dengan motivasi intrinsik contoh pada kelas akselerasi (dapat terlihat pada lampiran 8).

Tabel 15 Sebaran contoh berdasarkan motivasi intrinsik

Motivasi Intrinsik Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n % rendah (<60) 1 3,8 0 0,0 1 3,3 2 2,3 sedang (60-80) 23 88,4 22 73,3 19 63,3 64 74,4 tinggi (>80) 2 7,7 8 26,7 10 33,3 20 23,3 Total 26 100 30 100 30 100 86 100 Min-maks 32-53 40-60 34-58 32-60 Rataan±standar deviasi 43,35±4,039 47,60±4,628 47,83±4,749 46,40±4,888 p value 0,000*

Keterangan: *=signifikan pada level 0,05

Motivasi ekstrinsik. Pada motivasi ekstrinsik, lebih dari separuh contoh ada ketiga kelas masuk dalam kategori sedang, dan kelas akselerasi memiliki persentase yang lebih besar dibanding dua kelas lainnya, yaitu sebesar 84,6 persen. Sebesar 15,4 persen contoh pada kelas akselerasi yang memiliki motivasi ektrinsik masuk dalam kategori tinggi. Tidak ada satu orang contoh pun pada ketiga kelas yang masuk dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil uji beda one way annova, tidak ditemukan perbedaan (p>0,05) motivasi ektrinsik pada ketiga contoh.

Tabel 16 Sebaran contoh berdasarkan motivasi ekstrinsik

Motivasi Ekstrinsik Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n % rendah (<60) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 sedang (60-80) 22 84,6 24 80,0 24 80,0 70 81,4 tinggi (>80) 4 15,4 6 20,0 6 20,0 16 18,6 Total 26 100 30 100 30 100 86 100 Min-maks 38-60 39-54 40-53 38-60 Rataan±standar deviasi 46,12±4,484 45,40±4,065 45,33±3,367 45,59±3,942 p value 0,724

Motivasi. Tabel 17 menunjukkan bahwa lebih dari separuh contoh pada ketiga kelas memiliki motivasi belajar yang masuk dalam kategori sedang. Walaupun ketiganya berada dalam kategori yang sama, kelas akselerasi memiliki persentase yang lebih besar dalam kategori sedang dibandingkan dengan kelas SBI dan kelas akselerasi yaitu sebesar 84,6 persen. Berdasarkan hasil uji beda one way anova tidak terdapat perbedaan (p>0,05) motivasi belajar diantara ketiga kelas.

Tabel 17 Sebaran contoh berdasarkan motivasi

Kategori Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n % rendah (<60) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 sedang (60-80) 22 84,6 20 66,7 20 66,7 62 72,0 tinggi (>80) 4 15,4 10 33,3 10 33,3 24 28,0 Total 26 100 30 100 30 100 86 100 Min-maks 77-113 81-113 77-108 77-113 Rataan±standar deviasi 89.46±7.622 93.00±7.465 93.27±5.848 92.02±7.469 p value 0,120

Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004), motivasi sebagai faktor inner (batin) berfungsi menimbulkan, mendasari, dan mengarahkan perbuatan belajar. Sejalan dengan pernyataan Halim (2005) bahwa dalam belajar,tingkat ketekunan siswa sangat ditentukan oleh adanya motif dan kuat lemahnya motivasi belajar yang ditimbulkan oleh motif tersebut. Dalam kenyataannya semakin besar motif yang ada dalam diri seseorang akan semakin kuat motivasi belajarnya.

Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yag

diberikan oleh guru. Prestasi siswa yang dalam penelitian ini diamati dari tiga aspek yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif serta pengukurannya menggunakan nilai rapor siswa.

Tabel 18 Sebaran contoh berdasarkan prestasi belajar

Kategori Akselerasi SBI Reguler Total

n % n % n % n % Kognitif rendah (<60) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 sedang (60-80) 0 0,0 17 56,7 30 100 47 54,7 tinggi (>80) 26 100 13 43,3 0 0,0 39 45,3 Total 26 100 30 100 30 100 86 100 Min-maks 81-88 77-86 75-79 75-87 Rataan±standar deviasi 83,07±1,840 80,30±2,050 76,93±0,868 79,65±2,990 p value 0,000* Psikomotorik rendah (<60) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 sedang (60-80) 0 0,0 1 3,3 30 100 31 36,0 tinggi (>80) 26 100 29 96,7 0 0,0 55 64,0 Total 26 100 30 100 30 100 86 100 Min-maks 83-86 80-84 76-79 75-86 Rataan±standar deviasi 84,00±0,864 81,16±0,936 77,79±0,779 80,84±2,662 p value 0,000* Afektif rendah (<60) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 sedang (60-80) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 tinggi (>80) 26 100 30 100 30 100 86 100 Total 26 100 30 100 30 100 86 100 Min-maks 3,3-3,8 3,1-3,8 3,5-3,9 3,1-3,9 Rataan±standar deviasi 3,57±0,171 3,40±0,171 3,72±0,119 3,56±0,201 p value 0,000*

Keterangan: * = signifikan pada level 0,05

Seluruh contoh pada kelas akselerasi memiliki prestasi belajar (kognitif, psikomotorik, dan afektif) yang tergolong dalam kategori tinggi. Seluruh contoh kelas reguler berada dalam kategori sedang (kognitif dan psikomotorik) dan prestasi afektifnya berada dalam kategori tinggi. Kelas SBI memiliki prestasi psikomotorik dan afektif yang tergolong pada kategori tinggi, sedangkan prestasi kognitifnya berada dalam kategori sedang yaitu sebesar 56,7 persen. Hasil uji beda one way anova menunjukkan bahwa terdapat perbedaan (p<0,05) prestasi antara kelas akselerasi, kelas SBI dan kelas reguler. Kelas akselerasi memiliki

prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas SBI dan reguler dalam aspek kognitif dan psikomotorik, sebaliknya dalam aspek afektif kelas reguler memiliki prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas akselerasi dan SBI (dapat terlihat pada lampiran 9). Hal tersebut diduga karena adanya perbedaan lingkungan atau metode pembelajaran serta kemampuan terhadap penguasaan materi antara kelas akselerasi dengan kelas SBI dan reguler. Pada dasarnya program akselerasi merupakan layanan khusus peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan keterbakatan akademik istimewa serta memungkinkan siswa untuk mempercepat penguasaan bahan-bahan secara tuntas (Hawadi et al. 2001).

Hubungan antar Variabel

Hubungan Karakteristik Keluarga dan Karakteristik Contoh dengan Gaya Pengasuhan

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak terdapat hubungan antara karakteristik keluarga dan karakteristik contoh dengan gaya pengasuhan. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan tipe gaya pengasuhannya, terdapat hubungan negatif antara usia ayah dengan gaya pengasuhan permissif. Artinya, semakin tinggi usia ayah maka gaya pengasuhan yang diterapkan semakin tidak permissif. Hal ini diduga terkait dengan usia yang dimiliki orangtua dalam penelitian ini merupakan usia yang tergolong dalam kategori dewasa madya.

Menurut Hurlock (1980) usia dewasa madya merupakan usia yang biasanya memiliki anak dalam tahap usia remaja dan salah satu tugas perkembangan usia madya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga adalah membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggungjawab dan bahagia. Melihat pernyataan tersebut, maka diduga orangtua terutama ayah masih menerapkan kontrol terhadap anaknya yang dilakukan untuk melatih anaknya menjadi seorang yang dewasa dan bertanggungjawab. Terlebih dalam tahapan remaja, individu lebih terpengaruh oleh lingkungan teman sebayanya dan tidak sedikit bahaya yang mengancam selama berada pada tahapan remaja, sehingga orangtua terutama ayah lebih menerapkan kontrol untuk melindunginya.

Karakteristik keluarga yang juga berhubungan dengan tipe gaya pengasuhan adalah status pekerjaan ibu. Status pekerjaan ibu berhubungan negatif dengan gaya pengasuhan permissif. Hal ini menggambarkan ibu yang bekerja cenderung menerapkan gaya pengasuhan yang semakin tidak permissif dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Long dan Long (1983) diacu dalam Santrock (2007) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa sebagian besar remaja yang memperlihatkan kenakalan, penggunaan obat dan alkohol, serta permasalahan di sekolah adalah mereka yang kurang memiliki pengawasan dan tanpa batasan dari orangtua tua karena ibu yang bekerja (latchkey). Kurangnya pengawasan orangtua pada jam-jam setelah sekolah dimana orangtua masih bekerja merupakan salah satu masalah utama dewasa ini. Orangtua perlu memberikan perhatian khusus pada bagaimana kehidupan mereka dapat dipantau dengan efektif. Pemantauan orangtua dan pengasuhan orangtua yang bersifat otoritatif dapat membantu remaja untuk dapat lebih mampu mengatasi permasalahan remaja, khususnya menolak pengaruh dari teman sebaya. Melihat kenyataan tersebut, diduga ibu contoh yang bekerja memiliki rasa kekhawatiran dan peduli yang masih tinggi terhadap contoh sehingga ibu mengurangi gaya pengasuhan yang permissif dan meskipun ibu bekerja tetap menerapkan kontrol serta pengawasan terhadap contoh.

Tabel 19 Koefisien korelasi antara karakteristik keluarga dan contoh dengan gaya pengasuhan

Variabel Tipe Gaya

Pengasuhan Otoriter Permissif Otoritatif

Besar keluarga 0,103 0,048 0,028 -0,070

Usia ayah -0,069 -0,271* 0,039 0,014

Usia ibu -0,039 -0,052 -0,075 -0,148

Pendidikan ayah 0,150 0,019 0,050 0,056

Pendidikan ibu -0,054 -0,093 -0,182 0,027

Status pekerjaan ibu -0,078 -0,243* -0,186 0,070

Pendapatan keluarga per

bulan 0,044

-0,203 0,064 0,115

Jenis Kelamin 0,029* 0,356 0,376 0,143

Keterangan: * = Signifikan pada selang kepercayaan 95% ** = Signifikan pada selang kepercayaan 99%

Hasil uji korelasi juga menunjukkan adanya hubungan antara jenis kelamin dengan gaya pengasuhan otoiter. Hal ini diduga karena orangtua yang memiliki anak perempuan memiliki kekhawatiran yang lebih besar dibandingkan dengan orangtua yang memiliki anak laki-laki, sehingga orangtua yang memiliki anak perempuan bersikap lebih ketat dalam mengawasi anak perempuannya dan memperhatikan perilaku mereka lebih dekat. Papini dan Sebby (1988) diacu dalam Santrock (2003) menyatakan orangtua memperlakukan anak laki-laki lebih mandiri daripada anaka perempuan, dan lebih memperhatikan tentang kerawanan seksual anak perempuan yang mengakibatkan orangtua terus memperhatikan perilaku mereka lebih dekat dan memastikan bahwa anak perempuannya diawasi. Keluarga yang memiliki anak remaja perempuan menunjukkan bahwa mereka mengalami lebih banyak konflik tentang seks, pemilihan teman, dan jam malam daripada keluarga yang memiliki anak remaja laki-laki.

Hubungan Gaya Pengasuhan dengan Konsep Diri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya pengasuhan berhubungan dengan konsep diri (r=0,041; α=0,05) dan jika dilihat berdasarkan tipe gaya pengasuhannya pun terdapat hubungan antara gaya pengasuhan otoriter dengan konsep diri dan gaya pengasuhan otoritatif juga berhubungan dengan konsep diri. Artinya semakin orangtua menerapkan gaya pengasuhan yang cenderung otoriter, maka konsep diri contoh semakin positif. Demikian pula dengan orangtua yang menerapkan gaya pengasuhan yang cenderung otoritatif, maka semakin positif pula konsep diri yang dimiliki contoh.

Persamaan yang dimiliki antara gaya pengasuhan otoriter dan otoritatif terletak pada adanya arahan yang diberikan kepada anak, hal tersebut lah yang diduga berhubungan dengan konsep diri. Arahan yang diberikan oleh orangtua yang otoriter dan otoritatif meskipun disampaikan dengan cara yang berbeda, dapat menjadi pegangan anak untuk menentukan suatu sikap terhadap dirinya, sehingga dapat mengenali dan mempercayai dirinya. Menurut Baumrind (1967), gaya pengasuhan orangtua yang otoritatif bersikap terbuka, fleksibel dan memberikan kesempatan kepada anaknya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan peraturan yang rasional. Sementara itu anak yang dibesarkan dengan gaya pengasuhan otoriter cenderung menunjukkan sikap patuh dan akan menyesuaikan

dirinya pada standar-standar tingkah laku yang sudah diterapkan oleh orangtuanya, namun dibalik itu sesungguhnya mereka merasa menderita dengan kehilangan rasa percaya diri dan pada umumnya lebih tertekan dan lebih menderita secara somatik dibandingkan kelompok teman sebayanya.

Tabel 20 menunjukkan bahwa hampir seluruh contoh (92,8%) yang memiliki konsep diri yang positif, dibesarkan oleh orang tua dengan gaya pengasuhan yang cenderung otoriter dan otoritatif. Tidak ada contoh satu orang pun yang dibesarkan dengan gaya pengasuhan otoritatif yang memiliki konsep diri negatif.

Tabel 20 Sebaran gaya pengasuhan berdasarkan konsep diri

Gaya pengasuhan Konsep diri r positif negatif n % n % Otoriter 48 57,1 1 50,0 0,272* Permissif 6 7,2 1 50,0 0,057 Otoritatif 30 35,7 0 0,0 0,235* Total 84 100 2 100 0,041*

Keterangan: * = signifikan pada level 0,05

Hubungan Gaya Pengasuhan dengan Motivasi Belajar

Menurut Dimyati (2002) motivasi belajar mudah diperkuat salah satunya oleh kondisi rumah beserta hubungan yang terdapat di dalamnya, yaitu interaksi orangtua dengan anak dan bagaimana orangtua memperlakukan anak. Hasil uji korelasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gaya pengasuhan otoritatif berkorelasi positif dengan motivasi intrinsik (r=0,297, α=0,01). Artinya, semakin orangtua menerapkan gaya pengasuhan yang cenderung otoritatif maka semakin besar pula motivasi yang datang dari diri sendiri. Hampir separuh contoh (45%) dari contoh yang memiliki motivasi intrinsik tinggi dibesarkan dengan gaya pengasuhan yang cenderung otoritatif, dan tidak ada satu orang contoh pun yang dibesarkan dengan gaya pengasuhan otoritatif memiliki motivasi intrinsik yang rendah.

Tabel 21 Sebaran gaya pengasuhan berdasarkan motivasi intrinsik

Gaya pengasuhan

Motivasi Intrinsik

r

rendah sedang tinggi

n % n % n %

Otoriter 1 50,0 38 59,4 10 50,0 0,065

Permissif 1 50,0 5 7,8 1 5,0 0,127

Otoritatif 0 0,0 21 32,8 9 45,0 0,297**

Total 2 100 64 100 20 100 0,156

Keterangan: ** = signifikan pada level 0,01

Tidak terdapat hubungan antara gaya pengasuhan otoriter, permissif, maupun otoritatif dengan motivasi ekstrinsik. Contoh yang memiliki motivasi ekstrinsik dengan kategori tinggi, dibesarkan dengan gaya pengasuhan orangtua yang cenderung otoriter dan otoritatif. Sebanyak 10 persen contoh yang memiliki motivasi ekstrinsik sedang berasal dari orangtua dengan gaya pengasuhan yang cenderung permissif. Tidak ada contoh satu orang pun yang memiliki motivasi ektrinsik yang masuk dalam kategori rendah.

Tabel 22 Sebaran gaya pengasuhan berdasarkan motivasi ekstrinsik

Gaya pengasuhan

Motivasi Ekstrinsik

r

Rendah sedang tinggi

n % n % n %

Otoriter 0 0,0 40 57,1 9 56,3 -0,089

Permissif 0 0,0 7 10 0 0,0 0,018

Otoritatif 0 0,0 23 32,9 7 43,7 0,075

Total 0 0 70 100 16 100 0,151

Secara umum, motivasi belajar tidak berhubungan dengan gaya pengasuhan. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan tipe gaya pengasuhan, motivasi belajar berhubungan positif dengan gaya pengasuhan otoritatif. Artinya semakin orangtua menerapkan gaya pengasuhan yang otoritatif, maka motivasi belajar semakin tinggi. Hal tersebut diduga karena dengan gaya pengasuhan orangtua yang terbuka, fleksibel, menerapkan kehangatan kepada anak menimbulkan suasana yang nyaman, sehingga anak pun merasa nyaman pada saat belajar. Selain itu orangtua yang menerapkan gaya pengasuhan otoritatif memungkinkan untuk memberikan dukungan bagi anaknya sehingga hal tersebut menjadi salah satu motivasi eksternal anak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Irmawati (2004) yang menunjukkan bahwa gaya pengasuhan yang lebih

dapat mendorong anak untuk sebuah pencapaian prestasi atau belajar adalah gaya pengasuhan otoriter yang mengarahkan anak kepada tujuan dengan kontrol dan kekuasaan yang dimiliki orangtua.

Lebih dari separuh contoh (59,7%) contoh yang memiliki motivasi belajar dalam kategori sedang dibesarkan oleh orangtua yang memiliki gaya pengasuhan cenderung otoriter. Sedangkan separuh contoh (50%) yang memiliki motivasi belajar tinggi berasal dari keluarga dengan orangtua yang memiliki gaya pengasuhan cenderung otoritatif. Tidak ada satu orang pun contoh yang memiliki motivasi belajar dalam kategori rendah.

Tabel 23 Sebaran gaya pengasuhan berdasarkan motivasi

Gaya pengasuhan

Motivasi

r

Rendah sedang Tinggi

n % N % n %

Otoriter 0 0,0 37 59,7 12 50,0 -0,004

Permissif 0 0,0 7 11,3 0 0,0 0,092

Otoritatif 0 0,0 18 29,0 12 50,0 0,233*

Total 0 0,0 62 100 24 100 0,181

Keterangan: ** = signifikan pada level 0,05

Hubungan Konsep Diri dengan Motivasi Belajar

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara konsep diri dengan motivasi intrinsik (r=0,522; α=0,01). Artinya semakin positif konsep diri yang dimiliki contoh, maka semakin tinggi motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Contoh yang cenderung memiliki motivasi intrinsik yang tergolong dalam kategori sedang dan tinggi merupakan contoh yang memiliki konsep diri yang positif. Tidak ada contoh satu orang pun yang memiliki konsep diri negatif dengan motivasi ekstrinsik yang rendah dan tinggi.

Tabel 24 Sebaran konsep diri berdasarkan motivasi intrinsik

Konsep Diri

Motivasi Intrinsik

r

rendah sedang tinggi

n % n % n %

positif 2 100 62 96,9 20 100

0,522**

negatif 0 0,0 2 3,1 0 0,0

Total 2 100 64 100 20 100

Terdapat hubungan positif antara konsep diri dengan motivasi ekstrinsik (r=0,306; α=0,01). Artinya semakin positif konsep diri yang dimiliki contoh, maka semakin tinggi pula motivasi ekstrinsik yang dimilikinya. Contoh yang cenderung memiliki motivasi ekstrinsik yang tergolong dalam kategori sedang dan tinggi merupakan contoh yang memiliki konsep diri yang positif. Tidak ada contoh satu orang pun yang memiliki motivasi ekstrinsik yang rendah dan tidak ada satu orang pun contoh dengan konsep diri yang negatif memiliki motivasi ekstrinsik yang rendah atau pun tinggi.

Tabel 25 Sebaran konsep diri berdasarkan motivasi ekstrinsik

Konsep Diri

Motivasi Ekstrinsik

r

rendah sedang tinggi

n % n % n %

Positif 0 0,0 68 97,1 16 100

0,306**

Negatif 0 0,0 2 2,9 0 0,0

Total 0 0,0 70 100 16 100

Keterangan: ** = signifikan pada level 0,01

Moss dan Kegen diacu dalam Calhoun & Acocella (1990) menyatakan bahwa keinginan untuk berhasil juga dipengaruhi oleh konsep diri yang dimiliki individu. Uji korelasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara konsep diri dengan motivasi belajar. Ini berarti semakin positif konsep diri yang dimiliki contoh maka akan semakin tinggi pula motivasi yang dimilikinya. Apabila individu percaya bahwa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu maka akan termotivasi untuk melakukan hal tersebut sehingga berpengaruh dalam bertingkah laku. Tabel 26 menunjukkan bahwa seluruh contoh yang memiliki motivasi belajar tinggi adalah contoh yang memiliki konsep diri yang positif. Hanya terdapat 3,2 persen contoh yang memiliki konsep diri negatif dan memiliki motivasi belajar yang masuk dalam kategori sedang.

Tabel 26 Sebaran konsep diri berdasarkan motivasi

Konsep Diri

Motivasi

r

rendah sedang tinggi

n % n % n %

Positif 0 0,0 60 96,8 24 100

0,501**

Negatif 0 0,0 2 3,2 0 0,0

Total 0 0,0 62 100 24 100

Hubungan Gaya Pengasuhan, Konsep Diri, dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar

Gunarsa dan Gunarsa (2004) mengemukakan bahwa cara orangtua bertindak sebagai orangtua yang melakukan pola asuh terhadap anak memegang peranan penting dalam menanamkan dan membina motivasi belajar meraih prestasi pada anak dan remaja. Selain itu juga konsep diri turut berperan dalam mendorong individu untuk meraih prestasi melalui persepsi terhadap kemampuan yang dimilikinya. Pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian ini karena secara umum hasil uji korelasi menunjukkan tidak terdapat korelasi antara gaya pengasuhan, konsep diri, dan motivasi belajar dengan prestasi.

Jika dilihat berdasarkan tipe gaya pengasuhan, hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara gaya pengasuhan otoriter dengan prestasi (kognitif). Artinya semakin orangtua menerapkan gaya pengasuhan yang cenderung otoriter maka semakin tinggi pula prestasi (kognitif) nya. Hal ini diduga karena orang tua menerapkan sejumlah peraturan atau tuntutan dan disiplin yang tinggi untuk belajar kepada contoh, sehingga contoh berusaha untuk memenuhi tuntutan orangtua dan belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai atau prestasi yang tinggi. Hasil penelitian juga menemukan hubungan negatif antara motivasi intrinsik dengan prestasi (kognitif dan psikomotorik). Artinya semakin tinggi motivasi intrinsiknya, maka prestasi (kognitif dan psikomotorik) nya semakin kecil. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asih (2007) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar siswa.

Tabel 27 Koefisien korelasi gaya pengasuhan, konsep diri, dan motivasi belajar dengan prestasi belajar

Variabel Prestasi Belajar

Kognitif Psikomotorik Afektif

Gaya pengasuhan otoriter 0,230* 0,201 0,087

Gaya pengasuhan permissif 0,032 0,048 -0,137

Gaya pengasuhan otoritatif 0,131 0,052 -0,049

Gaya pengasuhan 0,029 0,096 -0,004

Konsep diri -0,065 -0,023 0,000

Motivasi intrinsik -0,217* -0,256* 0,145

Motivasi ekstrinsik 0,038 0,007 0,026

Motivasi -0,169 0,174 0,184