- Aktivitas pertanian - Aktivitas industri

b. Data aktual konsentrasi parameter fisika kimia dan senyawa AOX.

c. Karakteristik lingkungan sungai meliputi data: hidrologi, jumlah industri, jenis industri, jumlah penduduk, kesehatan masyarakat dan aktivitas masyarakat di sekitar Sungai Ciujung

d. Indeks pencemaran, beban pencemaran, dan daya tampung beban pencemaran Sungai Ciujung

e. Menentukan prioritas strategi pengendalian pencemaran

f. Membuat model pengendalian pencemaran di Sungai Ciujung dan dampak senyawa AOX terhadap ikan dan manusia

g. Perumusan skenario dan strategi pengendalian pencemaran di Sungai Ciujung

Novelty

Keterbaruan penelitian yaitu model pengendalian pencemaran Sungai Ciujung dengan memasukkan parameter senyawa AOX dan dampak pencemaran senyawa tersebut terhadap ikan dan manusia melalui sistem dinamik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pencemaran Air Sungai

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas perairan turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (PP 2001). Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa pencemaran air adalah turunnya kualitas air karena masuknya komponen-komponen pencemar dari kegiatan manusia atau proses alami, sehingga air tersebut tidak memenuhi syarat atau bahkan mengganggu pemanfaatannya.

Saeni (1989) menyatakan, bahwa pencemaran yang terjadi di perairan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) pencemaran kimiawi berupa bahan-bahan organik, mineral, zat-zat beracun dan radioaktif, (2) pencemaran fisik berupa lumpur dan uap panas, dan (3) pencemaran biologis berupa berkembangbiaknya ganggang, tumbuh-tumbuhan pengganggu air, kontaminasi organisme mikro yang berbahaya atau dapat berupa gabungan ketiga pencemaran tersebut. Dewasa ini permasalahan ekologis yang menjadi perhatian utama adalah menurunnya kualitas perairan oleh masuknya bahan pencemar yang berasal dari berbagai kegiatan manusia seperti, sampah pemukiman, sedimentasi, industri, pemupukan dan pestisida. Bahan pencemar yang berasal dari pemukiman pada umumnya dalam bentuk limbah (organik dan anorganik) dan sampah.

Bahan pencemar yang terdapat dalam air limbah dapat berupa bahan terapung, padatan tersuspensi atau padatan terlarut. Selain itu, air limbah juga

dapat mengandung mikroorganisme seperti virus, bakteri dan protozoa. Komposisi air limbah domestik sangat benvariasi tergantung pada tempat, sumber dan waktu. Limbah organik yang mencemari air sungai, berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi limbah organik yang berasal limbah industri, domestik, pertanian, dan sisa pelet dari kegiatan budidaya ikan. Menurut Haryadi (2003), limbah organik yang masuk ke sungai umumnya berasal dari sisa makanan, ekskresi, deterjen, bahan pembersih, minyak dan lemak, bahan-bahan tersuspensi, sisa insektisida, pestisida dan bahan-bahan sintetik lainnya.

Limbah organik merupakan sisa atau buangan dari berbagai aktivitas manusia seperti rumah tangga, industri, pemukiman, peternakan, pertanian dan perikanan yang berupa bahan organik, yang biasanya tersusun oleh karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur dan mineral lainnya (Porpraset 1989). Limbah organik yang masuk ke dalam perairan dalam bentuk padatan akan langsung mengendap menuju dasar perairan, sedang bentuk lainnya berada di badan air, baik di bagian yang aerob maupun anaerob. Limbah organik jika tidak dimanfaatkan oleh fauna perairan lain, seperti ikan, kepiting, bentos dan lainnya, maka akan segera dimanfaatkan oleh mikroba, baik mikroba aerobik/anaerobik ataupun mikroba fakultatif (Garno 2004).

Berdasarkan pada sumbernya, bahan pencemar dapat dibedakan atas pencemaran yang disebabkan oleh alam dan pencemaran oleh kegiatan manusia. Bahan pencemar di perairan dapat berasal dari sumber buangan yang dapat diklasifikasikan sebagai sumber titik (point source discharge) dan sumber menyebar (diffuse source). Sumber titik adalah sumber pencemaran terpusat seperti yang berasal dari air buangan industri maupun domestik dan saluran drainase. Sedangkan sumber menyebar polutan yang masuk ke perairan seperti run off atau limpasan dari permukaan tanah pemukiman atau pertanian.

Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan sungai. Hal ini dikaitkan dengan tingkat kesadaran penduduk dalam memelihara lingkungan yang sehat dan bersih. Limbah domestik yang dapat berupa buangan air rumah tangga, padatan berupa sampah yang dibuang ke sungai, air cucian maupun buangan tinja akan mempengaruhi tingkat kandungan BOD, COD serta bakteri E. Coli dalam sungai. Sedangkan limbah industri baik yang bersifat organik dan anorganik juga akan mempengaruhi kualitas air permukaan. Limbah domestik, industri, maupun pertanian akan memberikan pengaruh terhadap keberadaan komponen lingkungan sungai. Apabila pengaruh itu telah mengubah kondisi perairan sehingga tidak dapat digunakan kembali dengan baik, maka perairan tersebut dikatakan tercemar. Semakin padat penduduk suatu lingkungan semakin banyak limbah yang harus dikendalikan (Hendrawan 2005).

Pencemaran air sungai juga dapat disebabkan oleh buangan bahan beracun, baik yang dapat diuraikan secara kimiawi oleh bakteri maupun yang sukar diuraikan serta hara anorganik, yang menyebabkan pertumbuhan alga secara berlebihan. Bahan-bahan beracun yang berasal dari limbah buangan industri mengandung senyawa-senyawa yang bersifat toksik seperti logam berat; Hg, Pb, dan Cd (Shivastava et al. 2003). Masuknya bahan pencemar tersebut ke badan perairan dapat menurunkan kualitas air serta mengubah kondisi ekologi perairan. Sutamihardja (1992) menyatakan bahwa bahan pencemaran yang menurunkan kualitas air dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan (health hazard), sanitari (sanitary hazard) dan kerugian-kerugian secara ekonomi dan sosial.

Kegiatan dalam bidang pertanian, secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan kualitas air sungai menjadi menurun. Hal ini disebabkan residu dari penggunaan pupuk dan pestisida akan mengalir ke badan air sungai. Residu pestisida yang masuk ke perairan, proporsi utama adalah terserap pada partikel tersuspensi dan partikel yang diam atau terpisah ke dalam substrat organik. Residu tersebut umumnya mempunyai sifat afinitas yang kuat terhadap komponen lipid dan bahan organik yang hidup. Bahan aktif pestisida sukar dihilangkan setelah masuk ke badan perairan, karena memiliki tingkat kestabilan yang cukup tinggi. Bahan aktif tersebut tidak mudah larut dalam air, tetapi larut dalam lemak serta menempel pada partikel-partikel halus. Akibatnya residu pestisida akan terkumpul dan terakumulasi dalam perairan, sehingga perairan menjadi tercemar dan merusak ekosistem di dalamnya (Connel and Miller 1995).

Pencemaran Senyawa AOX

Pencemaran perairan adalah suatu perubahan fisika, kimia dan biologi yang tidak dikehendaki pada ekosistem perairan yang akan menimbulkan kerugian pada sumber kehidupan, kondisi kehidupan dan proses industri (Odum dalam Nedi 2010). Badan air memiliki fungsi yang beragam, antara lain digunakan untuk kepentingan rumah tangga, industri dan pertanian. Fungsi yang kedua adalah sebagai sumber energi, tempat rekreasi dan lain-lain. Di pihak lain sungai juga digunakan untuk mengangkut limbah domestik, industri dan sebagainya. Kedua fungsi pertama mempunyai fungsi yang berlawanan dengan fungsi ke tiga, karena adanya air limbah yang dibuang ke badan air akan mengakibatkan menurunnya kualitas suatu perairan.

Polutan yang masuk ke air sungai seringkali mengandung senyawa konservatif, salah satu di antaranya adalah polutan senyawa organik terklorinasi (AOX) yang berasal dari industri kertas dan pulp yang setiap tahunnya membuang jutaan gallon air buangannya sehingga menjadi salah satu penyebab dalam pencemaran lingkungan perairan. Senyawa AOX memberi dampak negatif terhadap lingkungan karena sulit terdegradasi oleh bakteri, bahkan beberapa senyawa diduga sebagai penyebab kanker, atau penyebab kerusakan hati, seperti chlorophenol, chloroguaiacol, chlorochatechols, 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo dioksida (dioksin).

AOX merupakan polutan spesifik yang berasal dari effluent bleaching industri pulp, meskipun secara alami diketahui terdapat sekitar 191 strain jamur yang dapat memproduksi AOX jika dibiarkan pada media cair tertentu. Produksi AOX Secara alami terutama terjadi dari proses degradasi sampah hutan seperti ranting, dahan atau daun dan secara alami pula AOX dihasilkan . Secara alami ini dapat dinetralisir dengan proses fotokimia (Rosita 2003)

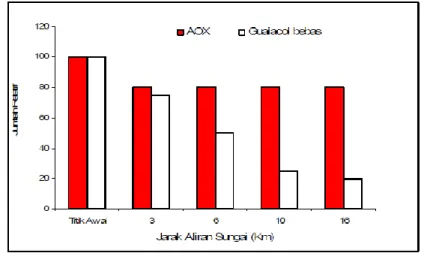

Konsentrasi COD, padatan tersuspensi, warna dan senyawa AOX yang cukup tinggi pada air buangan bersifat toksik dan mutagenik, yang akan sangat berbahaya bagi kehidupan aquatik bila dibuang langsung ke perairan tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu (Roosmini et al 2007). Studi yang dilakukan oleh Holmbom dan dikutip oleh Carlberg dalam Yasmidi (2008), menunjukkan bahwa 80% AOX masih terbawa arus sepanjang 16 km aliran sungai, padahal sungai tersebut memberikan pengenceran, hidrodinamika, proses

biodegradasi atau fotokimia, tetapi AOX tetap stabil. Sedangkan bahan organik lain telah mengalami penurunan dengan tajam, seperti terlihat pada Gambar 2.1 perbedaan tersebut disebabkan oleh proses adsorbsi dan degradasi mikroorganisme terhadap guaiacol sedangkan AOX tahan terhadap mikro-organisme.

Gambar 2.1 Jumlah AOX dibandingkan guaiacol (Calberg dalam Yasmidi, 2007)

Indeks Pencemaran, Beban Pencemaran dan Daya Tampung Beban Pencemaran di Sungai

Indeks Pencemaran

Pendugaan pencemaran sungai dapat dilakukan dengan melihat pengaruh polutan terhadap kehidupan organisme perairan dan lingkungannya. Unit penduga adanya pencemar tersebut diklasifikasikan dalam parameter fisika, kimia dan biologi. Dalam menetapkan kualitas air, parameter-parameter tersebut sebaiknya tidak berdiri sendiri tapi dapat ditransformasikan dalam suatu nilai tunggal yang mewakili. Nilai tunggal ini disebut Indeks Kualitas Air. Tujuan perhitungan indeks adalah untuk menyederhanakan informasi sehingga dalam menyajikan kualitas suatu perairan cukup disajikan dalam suatu nilai tunggal, sehingga dapat dibandingkan antara kualitas suatu perairan dari waktu ke waktu.

Suatu indeks yang berkaitan dengan senyawa pencemar yang bermakna untuk suatu peruntukan dinyatakan sebagai Indeks Pencemaran (Pollution Index) yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diijinkan. Indeks ini memiliki konsep yang berlainan dengan Indeks Kualitas Air (Water Quality Index). Indeks Pencemaran (IP) ditentukan bagi suatu peruntukan, kemudian dapat dikembangkan guna beberapa peruntukan bagi seluruh bagian badan air atau sebagian dari suatu sungai. Pengelolaan kualitas air atas dasar Indeks Pencemaran (IP) ini dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas badan air bagi suatu peruntukan serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa pencemar. IP mencakup berbagai kelompok parameter kualitas yang independent dan bermakna. Metode ini dapat langsung menghubungkan tingkat ketercemaran dengan atau tidaknya sungai dipakai untuk

penggunaan tertentu dan dengan nilai parameter-parameter tertentu (Sumitomo dan Nemerow dalam Nurmala, 2010)

Menurut KepMen LH No. 115 Tahun 2003, Jika Lij menyatakan konsentrasi

parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku peruntukan air (j), dan Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air (i) yang diperoleh dari hasil analisa cuplikan air pada suatu lokasi pengambilan cuplikan dari suatu alur sungai, maka Pij adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari

Ci/Lij.

Beban Pencemaran

Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah. Analisis beban pencemaran dari berbagai sumber pencemar baik dari effluent air limbah industri, limbah pemukiman dan limbah pertanian baik melalui outlet maupun aliran/anak sungai dilakukan melalui pendekatan Rapid Assesment (WHO 1993).

Daya tampung beban pencemaran (Beban harian total maksimum: TMDL) adalah mekanisme perencanaan dan manajemen untuk mengembalikan kualitas air. Tujuan utama dari TMDL adalah mengembalikan fungsi manfaat yang menguntungkan dari suatu badan air yang terganggu. TMDL didasarkan pada hubungan antara sumber pencemar dan kondisi aliran kualitas air. TMDL menetapkan beban yang diijinkan untuk badan air dan dengan demikian menyediakan dasar untuk kontrol berbasis kualitas air (Milliam 1996).

Menurut Wiwoho (2005), penurunan beban cemaran setiap sumber pencemar sepanjang sungai dapat dilakukan dengan:

a. Sosialisasi terhadap penduduk sekitar wilayah Sub DAS dengan tujuan untuk pengurangan beban cemaran, antara lain dengan pembuatan resapan air limbah rumah tangga, penggunaan pestisida yang tidak berlebihan, pelarangan pembuangan sampah ke sungai dan penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan.

b. Pengawasan yang ketat pada pembuangan limbah cair, pembuatan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) bagi perusahaan yang belum memiliki IPAL dan perbaikan IPAL.

c. Beban cemaran pada TPA diperlukan IPAL untuk pengolahan lecheate yang akan masuk ke Sungai.

d. Untuk menurunkan beban cemaran pada perumahan, perlu dibuatkan IPAL komunal.

Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP)

DTBP air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Pencemaran air dapat terjadi karena adanya unsur/zat lain yang masuk ke dalam air, sehingga kualitas air menjadi turun (KLH 2003). Unsur tersebut dapat berasal dari unsur non konservatif (terdegradasi) dan konservatif (unsur yang tidak terdegradasi).

DTBP merupakan mekanisme perencanaan dan manajemen yang bertujuan untuk mengembalikan kualitas air yang terganggu berdasarkan hubungan antara sumber pencemar dan kondisi kualitas air. Setelah DTBP dihitung selanjutnya dapat dialokasikan utuk masing-masing alokasi beban limbah dan alokasi

beban antara point source dan non point source. Dengan demikian, proses ini signifikan baik pada point source dan non point source. DTBPA ini dapat digunakan untuk pemberian ijin lokasi, pengolahan air dan sumber air, penetapan rencana tata ruang, pemberian ijin pembuangan air limbah, serta penetapan air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air. Hal ini dapat menjadi dasar dalam penentuan strategi pengendalian pencemaran air (PP 2001).

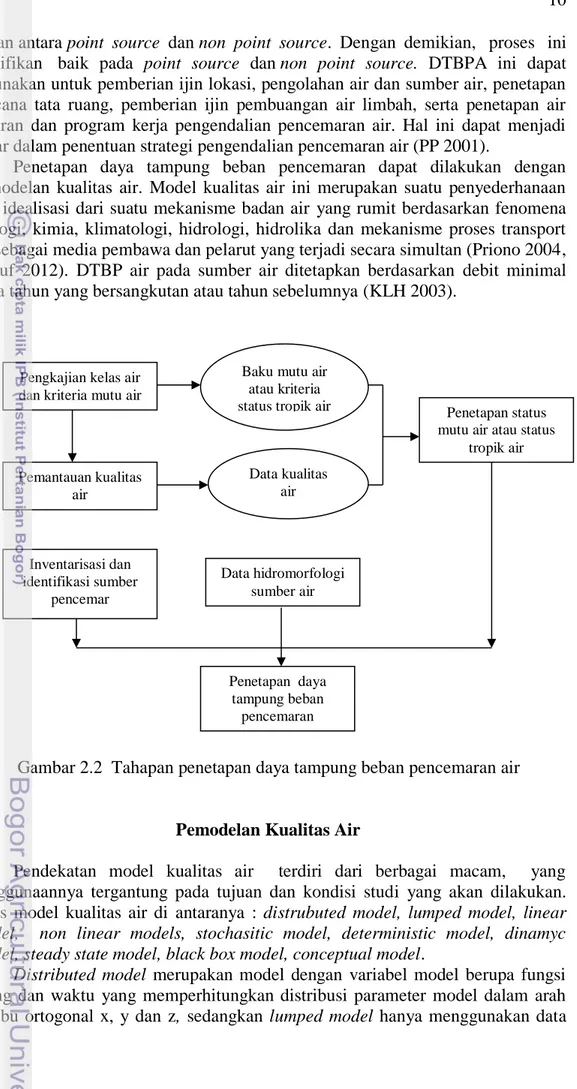

Penetapan daya tampung beban pencemaran dapat dilakukan dengan pemodelan kualitas air. Model kualitas air ini merupakan suatu penyederhanaan dan idealisasi dari suatu mekanisme badan air yang rumit berdasarkan fenomena biologi, kimia, klimatologi, hidrologi, hidrolika dan mekanisme proses transport air sebagai media pembawa dan pelarut yang terjadi secara simultan (Priono 2004, Yusuf 2012). DTBP air pada sumber air ditetapkan berdasarkan debit minimal pada tahun yang bersangkutan atau tahun sebelumnya (KLH 2003).

Gambar 2.2 Tahapan penetapan daya tampung beban pencemaran air

Pemodelan Kualitas Air

Pendekatan model kualitas air terdiri dari berbagai macam, yang penggunaannya tergantung pada tujuan dan kondisi studi yang akan dilakukan. Jenis model kualitas air di antaranya : distrubuted model, lumped model, linear model, non linear models, stochasitic model, deterministic model, dinamyc model, steady state model, black box model, conceptual model.

Distributed model merupakan model dengan variabel model berupa fungsi ruang dan waktu yang memperhitungkan distribusi parameter model dalam arah sumbu ortogonal x, y dan z, sedangkan lumped model hanya menggunakan data

Pengkajian kelas air dan kriteria mutu air

Pemantauan kualitas air Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar Data hidromorfologi sumber air Penetapan status mutu air atau status

tropik air

Penetapan daya tampung beban

pencemaran Baku mutu air

atau kriteria status tropik air

Data kualitas air

tunggal. Linear model adalah model yang berbanding lurus sedangkan non linear model adalah model yang bersiat kuadratis, polynomial dan lain lain. Stochasitic model adalah model yang menggunakan probabilistik dari parameter sedangkan deterministic model menggunakan nilai rata-rata parameter. Dinamyc model adalah model yang outputnya terikat waktu sedangkan steady state bersifat independent terhadap waktu. Black box model adalah model yang dalam persamaannya tidak menggambarkan fenomena alam sedangkan conceptual model menggambarkan alam/fisik dalam persamaannya (Priono 2004).

Pemodelan kualitas air dimulai dengan mencari model yang cocok untuk diaplikasikan pada suatu sumber air yang dihadapi. Model tersebut sebaiknya sederhana dengan input yang diperlukan tidak banyak, namun hasil yang diperoleh cukup akurat. Model kualitas air yang dikenal di antaranya QUAL2E, QUAL-2K, WASP dan MODQUAL yang semuanya menggunakan prinsip finite different. Penggunaan prinsip finite element pada model-model kualitas air hanya dilakukan pada air tanah sehubungan sistem boundary element yang rumit. Model kualitas air umumnya mensimulasi massa zat dalam suatu ruang dan waktu. Persamaan dalam model kualitas air yaitu unsur-unsur adveksi, dispersi dan reaksi kinetik. Pemodelan kualitas air di sungai pada umumnya adalah model Eularian karena kecepatan unsur adveksi lebih dominan daripada dispersinya. Sedangkan untuk waduk atau danau banyak menggunakan model Lagrangian karena unsur adveksi maupun dispersinya cukup dominan terutama untuk waduk dengan skala besar dan dalam (Yusuf 2012).

Persamaan Eularian orde-1 seperti pada rumus (1) dan ilustrasi model kualitas air dengan finite segment seperti Gambar 2.3. di bawah ini.

Gambar 2. 3 Sistem pemodelan kualitas air finite segment

Model numerik kualitas air dengan persamaan Eularian orde-1 adalah :

(1)

Dimana U : kecepatan aliran sungai (m/s), E : koefisien dispersi (m2/hari) dan Rc : proses kinetik dari berbagai parameter kualitas air.

Pemodelan kualitas air yang digunakan untuk penetapan DTBP dalam penelitian ini adalah WASP. WASP adalah model dinamis yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai masalah kualitas air pada beragam badan air seperti

pada kolam, sungai, danau, waduk, muara, dan perairan pesisir berdasarkan pada prinsip utama konservasi massa. Prinsip ini mensyaratkan bahwa massa dari masing-masing bagian kualitas air yang diteliti harus diperhitungkan dalam satu bagian (Ambrose 2005). Model WASP mengkaji setiap bagian kualitas air berdasarkan input spasial dan temporal dari titik awal hingga ke titik akhir perpindahan, berdasarkan prinsip konservasi massa dalam ruang dan waktu (Ambrose 2009).

Model WASP ini telah diaplikasikan untuk berbagai kajian, seperti untuk mengevaluasi pengaruh BOD, nutrient, alga dan kebutuhan oksigen lainnya terhadap proses DO; mengevaluasi nitrogen terlarut di muara sungai Altamaha, dan untuk menentukan beban pencemaran merkuri di Sungai Canoochee, Georgia (USEPA 2004; USEPA 2008 dan Kaufman 2011). Florida Department of Environmental Protection (FDEP) juga telah menggunakan model WASP sebagai mekanisme untuk mengembangkan strategi reduksi beban emisi yang diperlukan yang diimplementasikan dalam Basin Management Action Plan (FDEP 2003).

Dalam melakukan perhitungan keseimbangan massa dengan pemodelan WASP, input data yang dibutuhkan memiliki karakteristik penting, yaitu simulasi dan pengendalian output, segmentasi model, perpindahan secara adveksi dan dispersi, konsentrasi batas, sumber beban point dan non point, parameter kinetika, konstanta, dan fungsi waktu serta konsentrasi awal. Data input ini bersama-sama dengan persamaan umum neraca massa model WASP dan persamaan kinetika kimia spesifik, didefinisikan secara unik menjadi sekumpulan persamaan khusus kualitas air. Hal ini terintegrasi secara numerik dalam model WASP sebagai proses simulasi terhadap waktu.

Persamaan keseimbangan massa untuk zat yang terlarut dalam badan air harus memperhitungkan semua materi yang masuk dan ke luar melalui pembebanan langsung dan menyebar; perpindahan secara adveksi dan dispersi, dan transformasi fisik, kimia, dan biologis. Penggunaan sistem koordinat seperti yang ditunjukkan dalam Persamaan umum keseimbangan massa, di mana koordinat x dan y berada di bidang horisontal, dan koordinat z adalah dalam bidang vertikal (Gambar 2.4).

Gambar 2.4 Sistem koordinat persamaan neraca massa

Persamaan umum keseimbangan massa pada sekitar volume cairan yang terbatas ditunjukkan pada persamaan berikut.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2)

Di mana: C = konsentrasi bagian kualitas air (mg/L atau g/m3), T = waktu (hari), UxUyUz = kecepatan adveksi longitudinal, lateral, dan vertikal (m/hari), S

= laju beban langsung dan menyebar (g/m3-hari), SB = laju batas pembebanan

(termasuk hulu, hilir, bentik, dan atmosfer) (g/m3-hari), SK = laju transformasi

kinetik total, tanda positif adalah sumber, negatif adalah sink (g/m3-hari)

Dengan memperluas volume kontrol dari fluida yang sangat kecil dan terbatas menjadi segmen yang lebih besar yang saling berhubungan dan dengan menentukan parameter transportasi, pembebanan, dan transformasi yang tepat, model WASP mengimplementasikan suatu bentuk finite difference seperti pada persamaan sebelumnya. Penurunan dari bentuk finite difference terhadap persamaan keseimbangan massa akan dilakukan untuk jangkauan satu-dimensi, dengan asumsi kondisi homogen pada bidang vertikal dan lateral, kemudian dilakukan integrasi atas koordinat y dan z untuk memperoleh Persamaan berikut:

( ) (

( ) (3)

Di mana A = Luas penampang melintang (m2). Persamaan ini mewakili tiga klasifikasi utama proses kualitas air antara lain: (1) transportasi, (2) pembebanan, dan (3) transformasi.

Gambar 2.5 Skema segmentasi model

Jaringan model adalah sekumpulan dari volume kontrol yang diperluas, atau kumpulan segmen, yang secara bersama-sama mewakili konfigurasi fisik dari badan air. Gambar 2.5 menggambarkan suatu jaringan yang dapat membagi badan air secara lateral dan vertikal serta longitudinal. Setelah dilakukan pengaturan jaringan, studi model akan diproses melalui empat langkah umum dalam beberapa cara yaitu: hidrodinamika, transport massa, transformasi kualitas air, dan toksikologi lingkungan.

Model kualitas air dapat melakukan tiga tugas dasar yaitu (1) menggambarkan kondisi kualitas air saat ini, (2) mempersiapkan prediksi umum, dan (3) mempersiapkan prediksi yang spesifik (Ambrose 2009).

x z y 1 3 4 2 3 4 2 1

Dampak Pencemaran pada Lingkungan, Kesehatan dan Sosial

Sejak tumbuhnya industri-industri hulu maupun hilir, permasalahan lingkungan menjadi isu penting yang berkembang di Indonesia. Industri pulp dan kertas yang setiap tahunnya membuang jutaan gallon air buangannya juga berperan dalam pencemaran lingkungan perairan. Konsentrasi COD, padatan tersuspensi, warna dan senyawa organik terklorinasi yang cukup tinggi pada air buangan bersifat toksik dan mutagenik yang akan sangat berbahaya bagi kehidupan aquatik bila dibuang langsung ke perairan tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu (Roosmini et al. 2007).

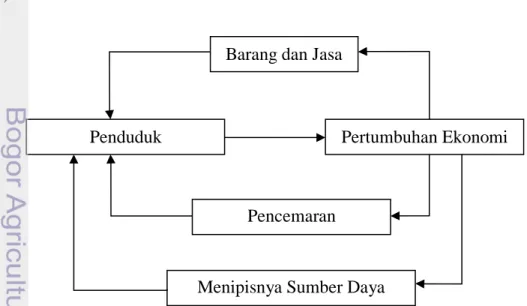

Pencemaran berdampak pada sosial atau masyarakat, misalnya terhadap pendapatan (income). Gambar 2.6 menunjukkan hubungan antara kerusakan lingkungan akibat pencemaran dengan pendapatan digambarkan dengan kurva kuznet lingkungan yang dikenal dengan kurva inverted U.

Kerusakan lingkungan akan meningkat dengan meningkatnya pendapatan perkapita, namun setelah mencapai titik tertentu kerusakan lingkungan akan menurun meskipun pendapatan naik. Pencapaian titik tertentu tersebut, yaitu ketika kebutuhan dasar meningkat. Hal ini menyebabkan kemauan untuk mengurangi pencemaran menjadi tinggi, sehingga kerusakan lingkungan mulai berkurang.

Pencemaran lingkungan juga akan berkaitan dengan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sumber daya alam seperti yang digambarkan pada Gambar 2.6, di mana jumlah penduduk perlu didukung oleh penyediaan barang dan jasa yang lebih besar, di mana peningkatan barang dan jasa akan meningkatkan produksi. Jika peningkatan produksi tidak terkendali maka akan meningkatkan pencemaran, sehingga pencemaran merupakan fenomena yang selalu ada sebagai akibat dari kegiatan ekonomi (Suparmoko dalam Warlina 2008).

Gambar 2.6 Hubungan antara jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan.

Barang dan Jasa

Pertumbuhan Ekonomi Penduduk

Pencemaran Lingkungan

Menipisnya Sumber Daya Alam

Menurut Warlina (2008), pendapatan akan mempengaruhi kualitas lingkungan secara langsung atupun tidak langsung. Makin tinggi pendapatan maka kebutuhan (demand) akan meningkat, sedangkan proses teknologi ataupun peraturan mengenai pencemaran dapat mengurangi pencemaran. Secara langsung, pencemaran dapat mengurangi produktivitas tenaga kerja (human capital) seperti berkurangnya produktivitas tenaga kerja akibat berkurangnya hari kerja karena masalah kesehatan, serta mengurangi produktivitas dari capital (man-made capital) itu sendiri, seperti adanya pencemaran yang mengakibatkan peralatan produksi menjadi mudah rusak sehingga mengurangi produksi.

Dampak Senyawa AOX

Risiko adalah suatu konsep matematis yang mengacu pada kemungkinan terjadinya efek yang tidak diinginkan akibat pemaparan terhadap suatu polutan. Analisis risiko adalah suatu metode untuk menilai dan melakukan prediksi apa yang akan terjadi akibat adanya pemaparan (expossure) atau pencemaran (pollution) terhadap zat berbahaya di masa yang akan datang. Sedangkan menurut EPA, analisis risiko adalah karakterisasi dari bahaya-bahaya potensial yang mempunyai efek pada kesehatan manusia dan bahaya terhadap lingkungan (www.epa.gov/iris/: Integrated Risk Information System).

Dipihak lain, Richardson dalam Herawati (2007), menyatakan bahwa analisis risiko adalah proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah dengan keragaman kemungkinan yang ada dan ketidakmungkinan yang akan terjadi. Dalam analisa risiko pertama kali masalah harus didefinisikan dan risiko diperkirakan, kemudian risiko dievaluasi dan dipertimbangkan juga faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi sehingga bisa diputuskan tindakan mana yang bisa diambil. Proses perkiraan risiko, evaluasi risiko, pengambilan keputusan, dan penerapannya disebut analisis risiko.

Hal awal yang dilakukan dalam expossure assesment adalah identifikasi ekosistem potensial yang terpapar, Identifikasi jalur penyebaran potensial, perkiraan konsentrasi dan perkiraan dosis intake.

Perkiraan daya racun atau toxicity assesment adalah tahapan dalam analisis risiko. Pada tahap ini dijelaskan tentang tingkat toksisitas dari suatu zat kimia. Hasilnya berupa konstanta matematis yang akan dimasukkan ke dalam persamaan yang digunakan untuk menghitung besarnya risiko. Dalam membuat perhitungan konstanta matematis untuk menghitung risiko harus dipertimbangkan dan dianalisis adanya ketidakpastian akan angka-angka yang dihasilkan dan menjelaskan bagaimana ketidakpastian ini dapat mempengaruhi perhitungan risiko.

Karakterisasi risiko atau risk characterization adalah tahapan terakhir dari analisis risiko. Risiko dapat diterima jika tingkat bahaya atau hazard indeksnya lebih kecil dari satu. Apabila sebuah pemaparan terdapat lebih dari satu macam zat kimia, dan indeksnya harus dijumlahkan untuk tiap-tiap senyawa kimia tersebut. Setelah diperhitungkan dan diketahui besarnya risiko pembuangan pencemar diharapkan dapat diambil keputusan yang terbaik (manajemen risiko) dalam rangka perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Karakterisasi risiko lingkungan dihitung dengan menggunakan metode hasil bagi (quotent) atau metode rasio. Metode ini dilakukan dengan membandingkan konsentrasi bahan berbahaya yang ditemukan di lingkungan dengan konsentrasi bahan berbahaya bagi target paparan (endpoint) untuk bahan berbahaya yang sama.

(4) Di mana H : indeks / rasio kebahayaan (hazard index)

Di mana kriteria kebahayaan (risiko) dari nilai H sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Kriteria risiko.

H Risiko

> 1 Sangat berisiko

= 1 Risiko potensial/menengah < 1 Risiko rendah

Menurut Yasmidi (2007), untuk memperkirakan ada tidaknya risiko toksisitas dalam ikan yang dikonsumsi manusia, harus dilihat terlebih dahulu beberapa hal penting sebagai berikut :

- Faktor Biokonsentrasi (BCF)

Faktor biokonsentrasi dalam tubuh organisme akuatik dapat dihitung dengan rumus :

(5) Biokonsentrasi atau bioakumulasi dalam organisme merupakan sifat yang sangat penting dalam evaluasi berbahaya atau tidaknya suatu zat. Bioakumulasi menjadi berbahaya apabila rasio organik lingkungan 100 - 1000. Biokonsentrasi sendiri ialah kasus spesifik dari bioakumulasi, di mana zat terlarut secara selektif masuk ke jaringan organisme dan terkonsentrasi melalui rute bukan makanan (Soemirat 2003).

- Konsentrasi Senyawa di dalam Air (mg/L)

Konsentrasi senyawa dalam air menentukan konsentrasi senyawa yang dapat terakumulasi dalam tubuh organisme air seperti ikan, dan berhubungan erat dengan nilai BCF organisme

- Konsentrasi Senyawa yang Dapat Masuk ke Dalam Tubuh Ikan (mg/Kg) Konsentrasi senyawa dalam tubuh ikan berbanding lurus dengan nilai BCF dan konsentrasi senyawa di dalam air.

- Tolerable Daily Intake (TDI) pada Tubuh Manusia (µg/hari/kg berat badan)

TDI digunakan untuk mengetahui nilai atau jumlah harian suatu senyawa yang diperbolehkan masuk ke dalam tubuh. TDI berhubungan dengan berat badan rata-rata orang dewasa.

- Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Per Hari (kg/kapita/hari)

Semakin tinggi konsumsi ikan, maka risiko terkena dampak akibat suatu senyawa yang terakumulasi dalam tubuh ikan, cenderung semakin meningkat.

Analytical Hierarchy Process

Analytical Hierarchy Process (AHP) atau analisa jenjang keputusan (AJK) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk membuat keputusan yang efektif melalui strukturisasi kriteria majemuk ke dalam sruktur hirarki, menilai kepentingan relatif setiap kriteria, membandingkan alternatif untuk tiap kriteria dan menentukan seluruh rangking dari alternatif-alternatif. Persoalan yang kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusannya dengan menggunakan metoda AHP (Marimin 2005).

AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan, karena dapat digambarkan secara grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Beberapa keuntungan yang diperoleh bila memecahkan persoalan dan mengambil keputusan dengan menggunakan AHP (Marimin 2004) adalah :

- Kesatuan

AHP memberikan suatu model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk aneka ragam persoalan yang tidak terstruktur.

- Kompleksitas

AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan masalah kompleks.

- Saling ketergantungan

AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linear.

- Penyusunan hirarki

AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.

- Pengukuran

AHP memberi suatu skala untuk mengukur berbagai hal dan terwujud suatu metode untuk menetapkan prioritas.

- Konsistensi

AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan berbagai prioritas.

- Sintesis

AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.

- Tawar menawar

AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan organisasi memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan.

- Penilaian dan Konsensus

AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesiskan suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda.

- Pengulangan Proses

AHP memungkinkan organisasi memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan.

Prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam menyelesaikan persoalan dengan metoda AHP (Suwari 2010) :

- Decomposition

Penggunaan AHP dimulai dengan melakukan dekomposisi masalah kompleks dan kemudian menggolongkan pokok permasalahannya menjadi elemen-elemen keputusan dalam satu hirarki tertentu. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap elemen-elemennya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tadi, proses analisis ini dinamakan hirarki (hierarchy). Ada dua jenis hirarki, yaitu hirarki lengkap dan tidak lengkap. Dalam hirarki lengkap, semua elemen pada suatu tingkat memiliki semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya, jika tidak demikian, dinamakan hirarki tidak lengkap.

- Comparative Judgment

Pada tahap ini dilakukan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini akan tampak lebih baik bila disajikan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks pairwise comparison. Dalam penilaian kepentingan relatif dua elemen berlaku aksioma reciprocal, artinya jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting dibanding j, maka elemen j harus sama dengan 1/3 kali pentingnya dibanding elemen i. Di samping itu, perbandingan dua angka yang sama akan menghasilkan angka 1, artinya sama penting. Jika terdapat n elemen, maka akan diperoleh matriks pairwise comparison berukuran n x n.

- Synthesis of Priority

Banyaknya penilaian yang diperlukan dalam menyusun matriks perbandingan berpasangan adalah n(n-1)/2 karena matriksnya reciprocal dan elemen elemen diagonal sama dengan 1. Selanjutnya adalah Synthesis of Priority, dimana dari setiap matriks pairwise comparison kemudian dicari eigen vectornya, untuk mendapatkan local priority. Karena matriks pairwise comparison terdapat pada tiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority harus dilakukan sintesa di antara local priority. Prosedur melakukan sintesa berbeda menurut bentuk hirarki. Pengurutan elemen-elemen pertanyaan yang biasa diajukan dalam penyusunan skala kepentingan, supaya diperoleh skala yang bermanfaat ketika membandingkan dua elemen, responden yang akan memberikan jawaban perlu pengertian menyeluruh tentang elemen-elemen yang dibandingkan dan relevansinya terhadap kriteria/tujuan yang ingin dicapai. Dalam penyusunan skala kepentingan, didasarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Nilai skala perbandingan dalam AHP

Nilai Skala Keterangan

1 3 5 7 9 2,4,6,8

Kriteria/alternatif A sama pentingnya dengan B A sedikit lebih penting dari B

A jelas lebih penting dari B A sangat lebih penting dari B A mutlak lebih penting dari B

Apabila ragu-ragu dari dua nilai yang berdekatan

Dalam penilaian menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesa dinamakan priority setting.

- Logical Consistency

Consistency Ratio (CR) menyatakan tentang ukuran konsisten tidaknya suatu penilaian atau pembobotan perbandingan berpasangan. Pengujian diperlukan, karena pada keadaan sebenarnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari hubungan, sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini dapat terjadi karena ketidakkonsistenan dalam preferensi seseorang.

Pendekatan Sistem

Pencemaran sungai akan mengakibatkan penurunan kualitas sumberdaya dan kerusakan ekosistem, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengendalian, secara holistik (menyeluruh) dan terintegrasi atau saling terkait antara aspek yang dikaji. System approach (pendekatan sistem) diartikan sebagai suatu metodologi penyelesaian masalah yang dimulai secara tentatif mendefinisikan atau merumuskan tujuan dan hasilnya adalah suatu sistem operasi yang secara efektif dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu dalam pendekatan sistem selalu mencari keterpaduan antar bagian melalui pemahaman yang utuh.

Pada pendekatan sistem menurut Eriyatno (2003), umumnya ditandai oleh dua hal yaitu: (1) mencari semua faktor yang ada dalam mendapatkan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah, dan (2) dibuat suatu model kuantitatif untuk

membantu keputusan secara rasional. Tiga pola dasar yang menjadi pegangan dalam penyelesaian permasalahan dengan pendekatan sistem, yaitu:

- Sibernetik (goal oriented), artinya dalam penyelesaian permasalahan berorientasi pada tujuan. Tujuan ini diperoleh melalui need analysis (analisis kebutuhan)

- Holistik, yaitu cara pandang yang utuh terhadap totalitas sistem atau menyelesaikan permasalahan secara utuh, menyeluruh dan terpadu.

- Efektif, artinya lebih dipentingkan hasil guna yang operasional serta dapat dilaksanakan, bukan sekedar pendalaman teoritis. Dengan demikian, berbagai metodologi dikembangkan sebagai karakter dalam pendekatan sistem, sehingga beragam metode yang ada di berbagai disiplin ilmu lainnya dapat digunakan sebagai alat bantu oleh ahli sistem.

Tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan pendekatan sistem (Eriyatno 2003), yaitu:

- Analisis kebutuhan, bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dari semua pelaku dalam sistem.

- Formulasi permasalahan, yang merupakan kombinasi dari semua permasalahan yang ada dalam sistem.

- Identifikasi sistem, bertujuan untuk menentukan variabel-variabel sistem dalam rangka memenuhi kebutuhan semua pelaku dalam sistem.

- Pemodelan abstrak, pada tahap ini mencakup suatu proses interaktif antara analisis sistem dengan pembuat keputusan, yang menggunakan model untuk mengeksplorasi dampak dari berbagai alternatif dan variabel keputusan terhadap berbagai kriteria sistem.

- Implementasi, tujuan utamanya adalah untuk memberikan wujud fisik dari sistem yang diinginkan.

- Operasi, pada tahap ini akan dilakukan validasi sistem. Pada tahap ini terjadi modifikasi-modifikasi tambahan karena cepatnya perubahan lingkungan di mana sistem tersebut berfungsi.

Sistem harus dipandang secara holistik (keseluruhan) dan akan bersifat sebagai goal seeking (pengejar sasaran), sehingga terjadi sebuah keseimbangan untuk pencapaian tujuan. Suatu sistem mempunyai input (masukan) yang akan berproses untuk menghasilkan output (keluaran). Pada suatu sistem terdapat umpan balik yang berfungsi sebagai pengatur komponen-komponen sistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yang lebih besar dapat terdiri atas beberapa sub-sistem (sistem kecil ) yang akan membentuk suatu hirarki.

Pemodelan

Modeling (pemodelan) diartikan sebagai suatu gugus pembuatan model (Eriyatno 2003). Pramudya (1989) mendefinisikan model adalah suatu abstraksi dari keadaan sesungguhnya atau merupakan perwakilan sistem nyata untuk memudahkan pengkajian suatu sistem. Sejalan dengan pernyataan tersebut Muhammadi et al. (2001) menyatakan bahwa model adalah suatu bentuk vang dibuat untuk menirukan suatu gejala atau proses. Dalam pelaksanaan pendekatan sistem, pengembangan model merupakan hal yang sangat penting yang akan

menentukan keberhasilan dalam mempelajari sistem secara keseluruhan. Di samping itu, pengembangan model diperlukan guna menemukan peubah-peubah penting dan tepat serta hubungan antar peubah dalam sistem yang dikaji.

Dalam membangun suatu model harus dimulai dari konsep yang paling sederhana dengan cara mendefinisikan permasalahan secara hati-hati serta menggunakan analisis sensitifitas untuk membantu menentukan rincian model. Selanjutnva untuk penyempurnaan dilakukan dengan menambahkan variabel secara gradual sehingga diperoleh model yang logis dan dapat merepresentasikan keadaan yang sebenarnva.

Model yang dibangun haruslah merupakan gambaran yang sahih dari sistem yang nyata, realistik dan informatif. Model yang tidak sahih akan memberikan hasil simulasi yang sangat menyimpang dari kenyataan yang ada sehingga akan memberikan informasi yang tidak tepat. Model yang dianggap baik apabila model dapat menggambarkan semua hal yang penting dari dunia nyata dalam sistem tersebut. Lebih lanjut Pramudya (1989) menyatakan bahwa ada empat keuntungan penggunaan model dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu: (1) memungkinkan melakukan penelitian yang bersifat lintas sektoral, (2) dapat melakukan eksperimentasi; terhadap sistem tanpa mengganggu (memberikan perlakuan) tertentu terhadap sistem, (3) mampu menentukan tujuan aktivitas pengelolaan dan perbaikan terhadap sistem yang diteliti, dan (4) dapat dipakai untuk menduga (meramal) perilaku dan keadaan sistem pada masa yang akan datang.

Ada empat tahapan dalam melakukan simulasi model (Muhammadi et al. 2001), yaitu:

- Penyusunan konsep, pada tahap ini dilakukan identifikasi unsur-unsur yang berperan dalam menimbulkan gejala atau proses. Dari unsur-unsur dan keterkaitannya dapat disusun gagasan atau konsep mengenai gejala (proses) yang akan disimulasikan.

- Pembuatan model, gagasan atau konsep yang dihasilkan pada tahap pertama selanjutnya dirumuskan sebagai model yang berbentuk uraian, gambar atau rumus.

- Simulasi model, pada model kuantitatif simulasi dilakukan dengan memasukkan data ke dalam model, sedangkan pada model kualitatif, simulasi dilakukan dengan menelusuri dan melakukan analisis hubungan sebab akibat antar variabel dengan memasukkan data atau informasi yang dikumpulkan untuk memahami perilaku gejala atau proses model.

- Validasi hasil simulasi, validasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara hasil simulasi dengan gejala atau proses yang ditirukan. Model dapat dinyatakan baik jika kesalahan atau simpangan hasil simulasi terhadap gejala atau proses yang terjadi di dunia nyata relatif kecil.

Validitas dan Sensitivitas Model

Model yang baik adalah model yang dapat merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Untuk menguji kebenaran suatu model dengan kondisi obyektif dilakukan uji validasi (Muhammadi et al. 2001). Ada dua jenis validasi dalam model, yakni validasi struktur dan validasi kinerja. Validitas struktur meliputi dua

pengujian, yaitu validitas konstruksi dan validitas kestabilan. Validitas konstruksi melihat apakah konstruksi model yang dikembangkan sesuai dengan teori. Uji validitas konstruksi ini sifatnya abstrak, tetapi konstruksi model yang benar secara ilmiah berdasarkan teori yang ada akan terlihat dari konsistensi model yang dibangun (Muhammadi et al. 2001). Menurut Barlas (1996), validitas kestabilan merupakan fungsi dari waktu. Model yang stabil akan memberikan output yang memiliki pola yang hampir sama antara model agregat dengan model yang lebih kecil (disagregasi).Validitas kinerja atau output model bertujuan untuk memperoleh keyakinan sejauh mana kinerja model sesuai (compatible) dengan kinerja sistem nyata, sehingga memenuhi syarat sebagai model ilmiah yang taat fakta.

Untuk mengetahui kekuatan (robustness) model dalam dimensi waktu dilakukan uji sensitivitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui respon model terhadap stimulus yang bertujuan untuk mengetahui alternatif tindakan, baik untuk menyelesaikan sensitivitas parameter, variabel dan hubungan antar variabel dalam model. Hasil uji sensitivitas dalam bentuk perubahan perilaku atau kinerja model, digunakan untuk menganalisis efek intervensi terhadap model. Uji sensitivitas model dapat dilakukan dengan dua macam (Muhammadi et al. 2001): (1) intervensi fungsional, yakni dengan memberikan fungsi-fungsi khusus terhadap model dengan menggunakan fasilitas, antara lain: step, random, pulse, ramp dan forecast, trend, if, sinus dan setengah sinus, dan (2) intervensi struktural, yakni dengan mempengaruhi hubungan antar unsur atau struktur model dengan cara mengubah struktur modelnya. Sensitivitas model mengungkapkan hasil-hasil intervensi terhadap unsur dan struktur sistem. Di samping itu, analisis sensitivitas model juga berfungsi dalam menemukan alternatif tindakan atau kebijakan, baik untuk mengakselerasi kemungkinan pencapaian hasil positif maupun untuk mengantisipasi kemungkinan dampak negatif.

Kerangka Pemikiran

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 08 tahun 2011 tentang perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Undang-Undang republik Indonesia Nomor 19 tahun 2009 tentang pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organik Pollutants (konvensi Stockholm tentang bahan pencemar organik yang persisten) merupakan konsep umum yang digunakan dalam pengendalian pencemaran air sungai, namun penerapan instrumen regulasi di lapangan menunjukkan belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga masih terjadi pencemaran dengan tingkat yang signifikan khususnya di Sungai Ciujung.

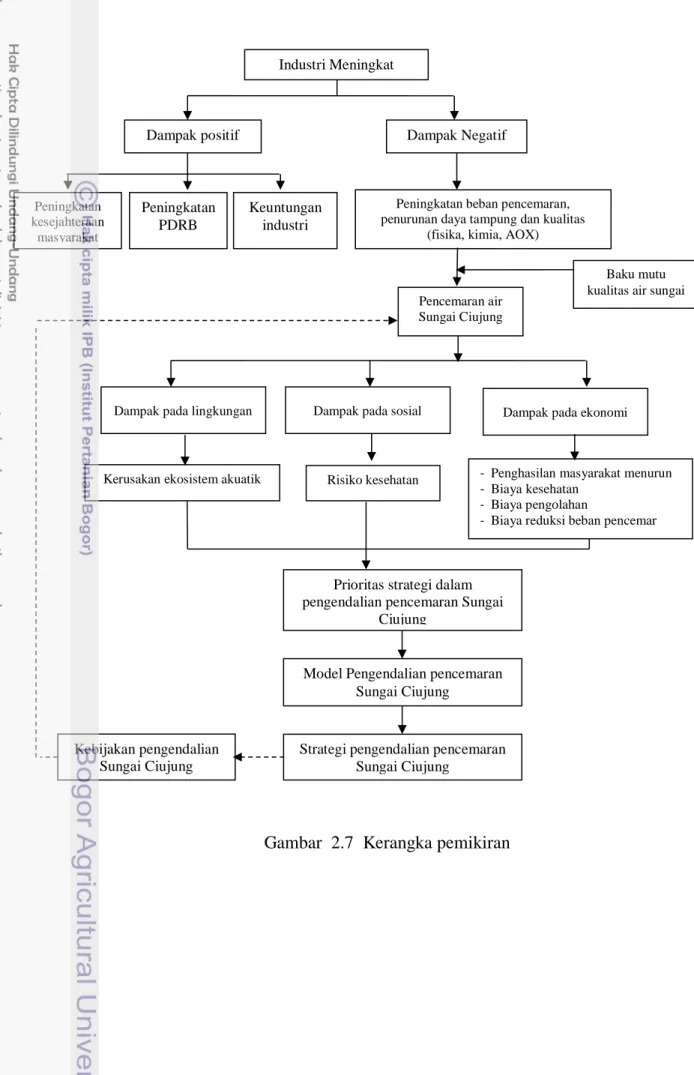

Keberadaan industri seperti industri kertas dan kimia memberikan dampak positif berupa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan

meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setempat. Namun di sisi lain, keberadaan industri ini akan menyebabkan meningkatnya beban pencemaran yang berdampak pada penurunan daya tampung, penurunan kualitas air sungai yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan pencemaran air sungai. Pencemaran air sungai akan berdampak pada lingkungan, sosial dan ekonomi. Dampak pencemaran pada lingkungan berupa adanya kerusakan ekosistem akuatik, dampak pada sosial berupa terganggunya kesehatan masyarakat yang akan berimplikasi pada sosial cost yang harus dibayarkan sebagai kompensasi adanya pencemaran, menurunnya penghasilan masyarakat, biaya pengolahan limbah dan reduksi beban pencemar. Secara tidak langsung, adanya pencemaran juga akan menyebabkan penurunan produktivitas kerja yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya pendapatan (Soeparmoko 1997).

Perilaku sistem sungai yang rumit, berubah cepat dan mengandung ketidakpastian, menyebabkan pengendalian pencemaran Sungai Ciujung tidak mungkin dikaji atau dikendalikan oleh satu metoda spesifik saja, namun membutuhkan pendekatan sistem dan pemodelan (Suwari 2010). Sistem dan pemodelan dinamik diperlukan untuk mengatasi permasalahan sungai yang merupakan masalah ekologi yang kompleks sehingga menurut Jorgensen (1989, 1994), penggunaan model sangat cocok untuk memecahkan permasalahan lingkungan yang kompleks dan merupakan keharusan agar pengendalian pencemaran berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam upaya membangun keterpaduan pengendalian pencemaran air sungai Ciujung diperlukan beberapa strategi dengan memperhatikan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Alur pikir pengelolaan sungai terpadu di masa mendatang perlu memperhatikan kekuatan setiap komponen sebagai kekuatan bersama dalam merancang pola-pola pendekatan yang lebih menguntungkan semua pihak yang terkait. Model pengendalian yang dibangun dilakukan dengan cara identifikasi secara mendalam tentang isu atau permasalahan yang terjadi di sungai serta membangun sistem dan kontrol untuk mencegah dan meminimasi dampak atau kerugian lingkungan. Model pengendalian yang dibangun didasarkan pada beban limbah dan berbagai kegiatan di sekitar sungai dan karakteristik dari sungai itu sendiri, yang juga diharapkan sebagai dasar dalam membuat formulasi kebijakan oleh pengelola dan para pengambil keputusan dalam pemanfaatan dan pengelolaan air sungai, pengendalian pencemaran Sungai Ciujung, serta dapat menciptakan ketaatan bagi pelaku usaha dalam hal ini pihak industri.

Gambar 2.7 Kerangka pemikiran Dampak positif Industri Meningkat Pencemaran air Sungai Ciujung Dampak Negatif

Dampak pada lingkungan

Prioritas strategi dalam pengendalian pencemaran Sungai

Ciujung Peningkatan

PDRB

Keuntungan industri

Peningkatan beban pencemaran, penurunan daya tampung dan kualitas

(fisika, kimia, AOX)

Dampak pada sosial

Risiko kesehatan

Model Pengendalian pencemaran Sungai Ciujung

Peningkatan kesejahteraan

masyarakat

Kerusakan ekosistem akuatik

Baku mutu kualitas air sungai

Dampak pada ekonomi

- Penghasilan masyarakat menurun - Biaya kesehatan

- Biaya pengolahan

- Biaya reduksi beban pencemar

Strategi pengendalian pencemaran Sungai Ciujung

Kebijakan pengendalian Sungai Ciujung