IDENTITAS TERITORIAL DI

NEGRI

HATUNURU

Dalam bab ini, gambaran umum tentang negri Hatunuru kemudian disajikan dengan turut mengangkat fenomena-fenomena identitas teritorial di Hatunuru. Bagian ini juga turut mengulas Pulau Seram, Kabupaten SBB, dan Kecamatan Taniwel Timur secara singkat.

Pulau Seram

Sebelum memberi deskripsi tentang negri Hatunuru, agaknya terlebih dahulu penulis memberi sedikt gambaran umum tentang Pulau Seram yang di dalamnya negri Hatunuru berada.

Pulau Seram dikenal atau sering disebut Nusa Ina7 oleh masyarakat Maluku. Kosmologi Nusa Ina atau Pulau Ibu sendiri tidak dapat dilepaskan oleh pemahaman dan pemaknaan masyarakat Maluku terkhususnya masyarakat Nusa Apono (Pulau Ambon), Nusa Ama (Pulau Haruku), Nusa Iha (Pulau Saparua), dan Nusa Laut tentang asal -muasal masyarakat tersebut, sehingga sering dijumpai kata gandong maupun pela8 antara negri-negri tersebut dan negri-negri di Pulau Seram. Pengaruh Kerajaan Nunusaku9 sebagai mitos integrasi sosial di Pulau Seram menjadi transfer pengetahuan (penuturan lisan) yang kuat, melekat erat dalam memori kolektif masyarakat pulau-pulau tersebut,

7 Nusa Ina adalah nama lain dari Pulau Ibu

8

Baik gandong dan pela memiliki makna tentang kekerabatan atau hubungan sosial yang dilatar belakangi oleh peristiwa sosial budaya, sehingga sejarah ini kemudian diwariskan lintas generasi.

9

bahwa Pulau Seram adalah sebagai tanah pusaka. Sebagaimana dalam sebuah kapata10berbunyi;

“Nunu e Nunu e, Nusaku Nusa Ina. Suru Siwa Lima o, Lau kelompok yang mendiami wilayah pesisir Pulau Seram pada mula-mula. Penulis mengambil salah satu contoh dari luar negri Hatunuru yaitu, negri Hukurila. Masyarakat Hukurila ketika mendiami wilayah pesisir Pulau Seram, mereka sebelumnya turun dari wilayah pegunungan Seram Bagian Barat yaitu, Hukuanakota. Kelompok Hukurila saat itu kemudian mendiami wilayah pesisir yang sekarang dikenal dengan nama Tihulale atau negri Tihulale. Pengalaman historis ini kemudian memberi suatu hubungan kekeluargaan antara Hukurila (di Pulau Ambon), Hukuanakota (Kecamatan Inamosol, Kabupaten SBB), dan Tihulale (Kecamatan Amalatu, Kabupaten SBB).

Pulau Seram didiami oleh suku Alifuru, suku Alifuru ini kemudian terbagi menjadi suku Pata Alone Halune atau dikenal sebagai suku Alune, dan Pata Wemale Mamale atau dikenal sebagai suku Wemale. Perbedaan menonjol dari dua suku ini melalui tradisi adalah, Alune melakukan perayaan adat ketika kelahiran anak, sementara Wemale melakukan ritual adat apabila menstruasi. Di Hatunuru dikenal sebagai kase kaluar anak11 dan halawane12.

Pulau Seram juga memiliki tiga batang air/tiga sungai yang disebut sebagai Kwele Batai Telu (Tiga Batang Air) yaitu, Tala Batai (sungai Tala), Eti Batai (sungai Eti), dan Sapalewa Batai (sungai

10

Kapata merupakan penuturan lisan melalui syair maupun lagu yang sering menghiasi pagelaran adat atau ritual-ritual pada masyarakat tradisional di Maluku

11

Kase kaluar anak atau mengeluarkan anak bukan dalam arti mengeluarkan dari dalam rahim ibu, tetapi lebih kepada mengeluarkan anak dari dalam rumah agar masyarakat mengenal anak tersebut, dilakukan biasanya setelah satu minggu atau bahkan satu bulan. Hal ini merupakan tradisi suku Alune yang kemudian diadopsi juga oleh suku Wemale

12

Sapalewa). Pada zaman dahulu, ketiga sungai tersebut menjadi media migrasi leluhur dari wilayah pegunungan ke wilayah pesisir.

Pulau Seram memiliki luas, 18.652 km2 sekaligus menjadi pulau

terbesar dan terluas di Provinsi Maluku. Secara geografis, Pulau Seram terletak di sebelah utara Pulau Ambon. Secara administratif, Pulau Seram memiliki tiga Kabupaten yaitu, Kabupaten Maluku Tengah yang beribu kota di Masohi, Kabupaten Seram Bagian Barat yang beribu kota di Piru, dan Kabupaten Seram Bagian Timur yang beribu kota di Bula. Pulau Seram berada pada garis wallacea, dan memiliki fauna endemik juga spesies yang khas dengan ekoregion Asia dan Australia. Hampir seperlima dari hutan di Pulau Seram telah terdegradasi meliputi sepanjang kawasan pesisir utara, tetapi sebagian hutan masih tetap utuh. Pulau Seram memiliki iklim hutan hujan tropis13. Berikut adalah

peta Pulau Seram.

Sumber : Google Image

Gambar 4.1. Peta Pulau Seram

Sekilas Mengenai Kabupaten SBB dan Kecamatan Taniwel

Timur

Kabupaten SBB memiliki 11 kecamatan yang terdiri dari; kecamatan Kairatu, Kairatu Barat, Ina Mosol, Amalatu, Elpaputih, Huamual, Huamual belakang, Kepulauan Manipa, Taniwel, Seram

13

Barat, dan Taniwel Timur. Dengan luas kabupaten mencapai 6.498,40 km2. Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten SBB terletak pada

wilayah pesisir. Selain itu, produksi unggulan di SBB ialah ubi kayu, yang tercatat pada tahun 2015 memiliki luas lahan mencapai 10.209ha, dan produksinya meningkat sampai pada jumlah 185.250 ton. Berdasarkan data yang diperoleh melalui BPS Kabupaten SBB tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten SBB mencapai 180.256 jiwa yang terdiri atas 92.187 jiwa laki-laki, dan 88.069 jiwa perempuan. Dalam rangka menggambarkan wilayah Kabupaten SBB, berikut lampiran peta Kabupaten SBB.

Sumber : BPS Kabupaten SBB, 2015

Gambar 4.2. Peta Kabupaten SBB

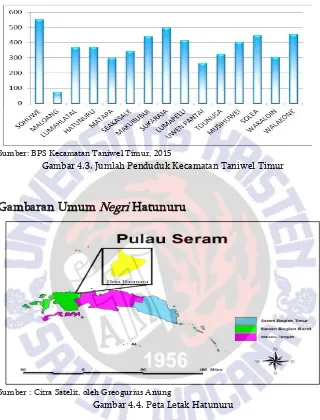

Kecamatan Taniwel Timur terletak pada wilayah pesisir atau seluruh negri-negri di Taniwel Timur berada pada wilayah pesisir, negri-negri yang berada di Kecamatan Taniwel Timur terdiri dari; negri Sohuwe, Maloang, Lumahlatal, Hatunuru, Matapa, Sekasale, Makububui, Sukaraja, Lumahpelu. Uwen Pantai, Tounusa, Musihuwei, Solea, Waraloin, dan Walakone. Luas wilayah Taniwel Timur mencapai, 733.80 km2. Sedangkan angka kepadatan penduduk sampai

Sumber: BPS Kecamatan Taniwel Timur, 2015

Gambar 4.3. Jumlah Penduduk Kecamatan Taniwel Timur

Gambaran Umum

Negri

Hatunuru

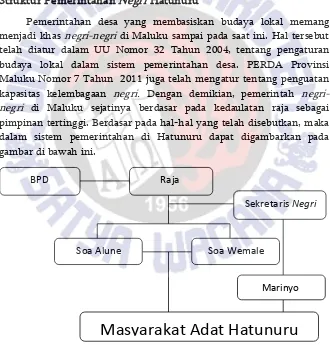

Sumber : Citra Satelit, oleh Greogurius Anung

Gambar 4.4. Peta Letak Hatunuru

luas wilayah Hatunuru mencapai 1.71 m2, sementara luas petuanan di

Hatunuru yang diklaim oleh masyarakat Hatunuru mencapai 2000ha. Selain itu, kondisi topografis di Hatunuru adalah tanah berpasir yang digunakan sebagai area pemukiman, sementara area sumber nafkah terdapat di dalam hutan. Berikut letak Hatunuru yang diperoleh melalui citra satelit.

Hatunuru Secara Etimologi

Hatunuru secara etimologi terdiri atas dua kata yakni, hatu dan nuru. Kata hatu sendiri dalam bahasa kesukuan merupakan penyebutan lain dari kata batu dan atau hatu diartikan sebagai batu. Kemudian kata nuru sendiri memiliki arti ganda yaitu, berburu (kata kerja) dan kelompok (kata benda). Jika kata hatu dan nuru dipadukan maka hatu dan nuru dimaknai sebagai “batu yang keras” oleh masyarakat Hatunuru sendiri. Batu yang keras sebagai hasil pemaknaan etimologi ini memberi kesan bahwa masyarakat Hatunuru merupakan salah satu dari sekian kelompok yang berpegang pada prinsip, dan memiliki perwatakan keras atau bersifat teguh pendirian, tidak ingin diatur oleh pihak eksogen.

Berdasar pada pemaknaan kata batu maka secara semiotika di Hatunuru, maka batu sebagai tanda atau simbol mengarahkan masyarakat Hatunuru kepada pengenalan akan identitas, pengenalan akan teritorial, relasi atau kekerabatan yang bertahan lama, dan tanda perjanjian. Pertama, identitas hadir melalui pemaknaan kolektif berdasar pada hegemoni politik di masa lampau seputar ekspansi wilayah. Keadaan ini mendorong masyarakat Hatunuru untuk terus berperang demi menduduki wilayah baru. Identitas sebagai pemaknaan simbolik terhadap batu termanifestasi melalui tradisi perang kelompok Hatunuru yang selalu melakukan arak-arakan dengan mengangkat batu yang besar sebelum dan sesudah perang. Dengan demikian, ada kesan kekuasaan mencitrai identitas di Hatunuru melalui simbol batu yaitu, masyarakat Hatunuru yang disegani dan ditakuti oleh musuh14.

14

Kedua, sebagai teritorial adalah melalui ekspansi di masa lampau. Apabila wilayah musuh telah direbut atau dikuasai maka batu dijadikan sebagai penanda wilayah. Keadaan di masa lampau ini memberikan dampak pada luasnya petuanan masyarakat Hatunuru kontemporer yang kemudian dibagikan kepada beberap negri untuk dijadikan sebagai wilayah pemukiman15. Hal ini lebih dikenal sebagai

tradisi sejarah heka leka atau membunuh untuk hidup baru. Dengan kata lain, membunuh untuk hidup baru erat kaitaanya dengan memusnahkan musuh untuk merebut wilayah atau teritorial musuh yang dianggap memiliki banyak SDA untuk digunakan.

Ketiga, kekerabatan yang bertahan lama adalah esensi dua suku yang membentuk satu komunitas yaitu, Hatunuru. Berdasar pada penuturan lisan beberapa tokoh adat, suku Wemale dan Alune telah hidup berdampingan di Hatunuru sejak masa dahulu kala, dan kekerabatan itu tetap terpelihara hingga saat ini. Fenomena langkah ini memang jarang ditemukan, pasalnya dua suku ini merupakan rival perang pada zaman dahulu, sebagaimana terjadi di wilayah pegunungan antara Sumit sebagai suku Wemale dan Hukuanakota sebagai suku Alune. Keadaan ini kemudian membentuk makna nuru yaitu kelompok dan berburu. Dengan kata lain, kelompok berburu atau nomaden ini dipertemukan dan mengangkat janji melalui ritual minum darah agar ada ikatan keluarga yang baru. Dengan demikian, simbol batu membentuk modal sosial sebagai kepercayaan antara dua suku yang dipersatukan16.

Keempat, tanda perjanjian lebih menonjolkan sisi religio masyarakat Hatunuru melalui persembahan hasil-hasil pertanian maupun perburuan kepada sang Upu Lanite17 melalui batu. Maksudnya ialah, hasil-hasil pertanian itu diletakan di atas batu dan dipersembahkan. Hal ini dilakukan agar mereka bisa memenagkan peperangan18.

15

Berdasarkan penuturan lisan IM, pada tanggal 20 Mei 2015 16

Berdasarkan penuturan lisan MR, pada tanggal 30 Mei 2015 17

Upu Lanite diartikan sebagai Tuhan, atau tuan yang berada di atas langit 18

Proses inisiasi maupun integrasi dua suku tersebut tidak diceritakan secara terperinci oleh para tokoh adat setempat, karena ingatan mereka telah termakan usia. Namun, menurut mereka sebagai informan, bersatunya dua suku ini adalah karena kehidupan yang berpindah-pindah, dan dipertemukan oleh takdir kemudian diasosiasikan secara simbolik melalui pemaknaan tradisional terhadap

batu. Sehingga sampai saat ini, esensi “batu yang keras” adalah

semboyan mereka sebagai masyarakat yang memiliki kekhasan.

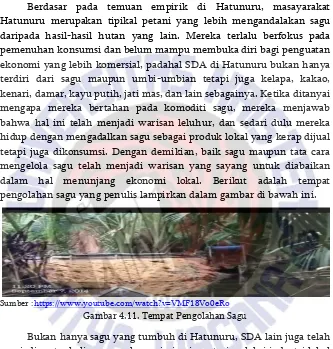

Struktur Pemerintahan Negri Hatunuru

Pemerintahan desa yang membasiskan budaya lokal memang menjadi khas negri-negri di Maluku sampai pada saat ini. Hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang pengaturan budaya lokal dalam sistem pemerintahan desa. PERDA Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2011 juga telah mengatur tentang penguatan kapasitas kelembagaan negri. Dengan demikian, pemerintah negri-negri di Maluku sejatinya berdasar pada kedaulatan raja sebagai pimpinan tertinggi. Berdasar pada hal-hal yang telah disebutkan, maka dalam sistem pemerintahan di Hatunuru dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.5. Struktur Pemerintahan Negri Hatunuru Raja

BPD

Sekretaris Negri

Soa Wemale Soa Alune

Marinyo

Strukur pemerintahan di Hatunuru memberi tanggung jawab penuh terhadap BPD sebagai institusi yang memilih calon raja berdasar pada kriteria yang ditetapkan oleh BPD sendiri, dan hal ini dijalankan secara demokratis dengan turut menghadirkan kepala-kepala soa19 untuk menentukan calon dari setiap mata rumah20nya. Peran BPD

sendiri menggantikan peran “Tiga Batu Tungku”21 (selanjutnya

disingkat TBT) sebagai pengambil keputusan tertinggi di Hatunuru. Sementara posisi raja adalah sebagai pimpinan tertinggi di Hatunuru. Dalam menjalankan tugasnya, raja dibantu oleh sekertaris negri. Sementara dalam struktur soa, masyarakat Hatunuru memiliki dua soa yaitu, soa Alune dan soa Wemale, fungsi soa ini adalah mengatur hak-haknya atas tanah berdasar pada hak-hak kepemilikan tiap-tiap mata rumah. Kemudian marinyo bertugas sebagai pesuruh raja, dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat Hatunuru. Dalam pemilihan raja, pemilihan ini sendiri berjalan demokratis sebagaimana lazimnya di Indonesia. Hatunuru memiliki satu buah gedung balai negri, dan satu buah gedung baileo. Balai negri sendiri difungsikan sebagai tempat berlangsungnya pertemuan antara raja dan masyarakat, sementara baileo sendiri memiliki fungsi sebagai tempat dilangsungkannya upacara adat.

Pendidikan di Hatunuru

Rata-rata tingkat lulusan dalam hal pendidikan di Hatunuru mencapai 50% lulusan SD, dan 50% lulusan SMP sampai dengan Perguruan Tinggi. Berdasarkan RENSTRA GPM Jemaat Hatunuru-Matapa, tingkat pendidikan di Hatunuru dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

19

Soa merupakan satu persekutuan genealogis (lihat Effendi, 1987, dalam Pelupessy, 2012). Dengan kata lain, soa dapat diartikan sebagai suku

20

Mata rumah memiliki arti sebagai satu persekutuan genealogis sesudah keluarga (lihat Effendi, 1987 dalam Pelupessy, 2012). Mata rumah dapat dikatakan juga sebagai klan

21

Tabel 4.1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Hatunuru dalam Angka

SD SMP SMA D1-D3 S1

61 lulusan 34 lulusan 42 lulusan 3 lulusan 6 lulusan

Sumber : RENSTRA Jemaat Hatunuru-Matapa, 2015

Fasilitas pendidikan di Hatunuru hanya terdiri dari satu buah gedung SD yaitu, SD Inpres Hatunuru, yang memiliki jumlah siswa/i yang berasal dari Hatunuru sebanyak 71 siswa/i, beserta tenaga pendidik di SD tersebut yang berjumlah 8 tenaga pendidik, ditambah pula 1 kepala sekolah. Ketika dikalkulasikan berdasar pada RENSTRA, jumlah siswa/i yang saat ini tengah bersekolah di SD Inpres Hatunuru berjumlah, 142 siswa/i. Berikut adalah gambar SD Inpres Hatunuru.

Sumber : Dok. Penelitian, 2015

Gambar 4.6. SD Inpres Hatunuru

Jemaat Hatunuru-Matapa

Totalitas masyarakat Hatunuru merupakan pemeluk agama Kristen Protestan. Masyarakat Hatunuru adalah anggota GPM Klassis Taniwel. Dalam sejarah pelayanan GPM sejak tahun 50an, Hatunuru telah disatukan dengan Matapa sebagai satu jemaat yaitu, Jemaat Hatunuru-Matapa. Secara administratif, Hatunuru dan Matapa memiliki pemerintahan masing-masing, tetapi dalam satu jemaat, Hatunuru dan Matapa saat ini dikepalai oleh Pendeta Roland Latuputty sebagai ketua majelis jemaat setempat. Satu-satunya gedung gereja di Hatunuru adalah gereja Imanuel.

Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan di Hatunuru

Fasilitas kesehatan di Hatunuru diwakili oleh satu buah gedung POLINDES yang di dalamnya hanya terdiri satu tenaga medis yang sebenarnya adalah bidan. Tenaga medis merangkap bidan ini sendiri sangat membantu proses persalinan, tetapi juga sangat membantu dalam hal pengobatan atau memberi obat kepada masyarakat untuk dikonsumsi ketika sakit. Selain itu, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, masyarakat Hatunuru juga sering bepergian ke Kota Piru maupun Kota Ambon.

Berdasar pada pengetahuan lokal masyarakat Hatunuru sering menggunakan obat-obatan herbal untuk menyembuhkan penyakit. Salah satu pengobatan yang sangat terkenal di wilayah Taniwel Timur

Lingkungan di Hatunuru atau pemukiman Hatunuru sangatlah asri dan bersih. Untuk sekedar mencuci perabotan rumah tangga dan pakaian, mereka biasa melakukannya di sekitar lingkungan rumah mereka, bukan di sungai. Fasilitas seperti air bersih dan MCK telah mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten SBB melalui pembangunan air keran yang bersumber dari mata air pegunungan, dan juga MCK di setiap perumahan masyarakat Hatunuru.

Sumber : Dok. Penelitian, 2015

Gambar 4.7. POLINDES dan Air Keran

Hutan Sebagai “Dapur”

manusia, juga manusia dan alam. Berikut adalah penggalan wawancara yang menunjukan hutan adalah modal teritorial di Hatunuru.

Hutan itu katong pung dapor, ketika katong pi pagi, sorenya katong pulang deng sumber makanan par katong makan (Hutan merupakan dapur kami.Ketika kami pergi pada pagi hari, sorenya kami kembali dengan sumber makanan untuk dikonsumsi). (IL, 20 Mei, 2015)

Hutan itu akang sama deng dapor. Mangapa setiap rumah ada dapor? karena dapor itu warisan yang musti katong jaga (Hutan sama halnya dengan dapur. Mengapa setiap rumah memiliki dapur? Karena dapur merupakan warisan yang harus kita jaga).(GM, 24 Mei 2015)

Pemaparan empirik di atas menunjukan bahwa fungsi hutan bagi masyarakat Hatunuru adalah sebagai sumber nafkah. Secara fungsional, hutan memang sebagai modal ekonomi di Hatunuru, tetapi hutan juga memiliki muatan-muatan sebagaimana warisan maupun institusi yang harus dipelihara dan memiliki aturan main dalam pemanfaatannya. Hutan sebagai “dapur” memang memberi tujuan yang sama yaitu, keberlanjutan. Dan keberlanjutan sendiri mampu memahami aspek relasional maupun dependensi, juga religio-kosmis. Dengan demikian, hal-hal tersebut menjadi satu kesatuan melalui

kosmologi hutan sebagai “dapur” atau sebagai modal teritorial.

Gambar 4.8. Kosmologi Hutan Sebagai Modal Teritorial

Hutan sebagai "dapur" (Modal Material)

Modal sosial

Religio-kosmis

Modal

manusia

Pertama, sebagai modal sosial, hutan memberi jaminan bagi terbentuknya kepercayaan antar petani hutan bukan saja di Hatunuru tetapi juga dengan petani negri lain. Para petani di Hatunuru membuka peluang bagi pemanfaatan hutan secara positif kepada petani lain di luar masyarakat Hatunuru untuk mengelola hutan. Memang dibenarkan bahwa lapangan pekerjaan dalam skala tradisional diberlakukan kepada para petani hutan yang memiliki ikatan kekerabatan atau biasa disebut ipar-ipar atau basudara (saudara-saudara) dari negri lain. Hal ini kemudian memberi sebuah pemahaman bahwa hutan membentuk modal sosial melalui kosmologi

“dapur”. Sebagaimana salah seorang informan mengatakan berikut;

Hutan memang katong pung, tapi kalo ada orang yang butuh karja di hutan ya katong kase biar to. Akang sama deng dapor, kalo orang mau mamasa di katong dapor maka katong kase tinggal to. Yang penting jang dapor badaki (Hutan memang milik kami, apabila ada orang yang butuh pekerjaan di hutan kami maka kami biarkan. Hal ini sama saja dengan “dapur”, kalau orang hendak menggunakan “dapur” kami untuk memasak maka akan kami biarakan. Yang penting jangan dikotori/dirusaki) (PS, 20 Mei 2015)

Berdasar pada penggalan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial terbentuk dalam kosmologi hutan

sebagai “dapur”, membangun jejaring antar masyarakat, dan juga

kepercayaan, berdasar pada norma-norma terkait hutan jangan dirusaki atau dikotori.

Kedua, religio-kosmis membentuk perilaku masyarakat Hatunuru yang beretika. Etika ini tidak lain mengutamakan hubungan manusia dengan alam atau bagaimana manusia di Hatunuru memandang alam dalam dua kepercayaan yaitu, kesukuan dan Kristen. Secara suku, religio-kosmis berangkat pada memori kolektif melalui hasil penuturan lisan tentang kakehang maupun tangkoleh22 yang sangat mengutamakan budaya melalui sejarah ritus di hutan oleh para leluhur. Memang dewasa ini, ritus-ritus tersebut sudah tidak lagi dipraktekan, tetapi masih membelenggu kepercayaan masyarakat Hatunuru bahwa hutan memiliki superioritas yang transenden atau kekuatan suprakultural yang tidak terlihat. Hal ini menyebabkan tidak sedikit masyarakat Hatunuru tetap menganggap hutan sebagai suatu

22

tempat yang sakral. Berbicara mengenai kesakralan, adalah penting menggunakan pandangan Freud juga Durkheim dalam memandang tipologi masyarakat religio. Sebagaimana Freud melihat alam bawah sadar kepribadian dan aspek dorongan biologis membentuk perilaku manusia, maka Durkheim lebih memilih menggunakan dimensi sosial melalui interaksi dan kemasyarakatan (dalam Pals, 2011)

Berdasar pada dua pandangan tersebut dan temuan empirik terkait kosmologi maka dapat dilihat bahwa pola hidup masyarakat Hatunuru dalam memaknai hutan berdasar pada tiga hal yang membangun kepercayaan lokal yaitu, religio-kosmis hadir sebagai warisan sosial maupun keluarga, religio-kosmis hadir melalui keyakinan akan agama, dan religio-kosmis hadir melalui alam perasaan dan alam pikiran. Sehingga identitas yang terbentuk berdasar pada pandangan Valegga (2011 dalam Pollice, 2003) yaitu realitas teritorial, representasi realitas, dan penjelasan realitas berdasar pada pandangan hutan sebagai simbol (semiotika). Realitas wilayah hadir dalam kenyataan bahwa masyarakat Hatunuru sangat bergantung pada hutan. Representasi realitas hadir melalui cara pandang masyarakat Hatunuru terhadap hutan dalam keterkaitannya dengan religio-kosmis. Kemudian penjelasan realitas adalah bagaimana hutan dimaknai dalam pandangan teologi pemberdayaan sebagai sumber daya lokal bersifat material yang mampu memberi keberlanjutan ekonomi berdasar pada dua pandangan masyarakat Hatunuru yang bersifat sakral maupun profan yaitu, hutan adalah berkat dan hutan dapat mendatangkan bencana23.

Ketiga, hutan memberi jaminan bagi terbentuknya identitas teritorial bermuatan pertanian monokultur berdasar pada hutan sebagai media yang membentuk modal manusia. Memang pada skala ekonomi makro, modal manusia berperan signifikan dalam kelas SDM sebagai kelas pekerja, disertai dengan keterampilan dan inovasi, mampu menghasilkan biaya berdasar pada usaha yang memiliki kualitas dan kuantitas (lihat Hall et al, 2003; Davenport, 1998).

Berdasarkan temuan empirik di Hatunuru, SDM memang sangat berfokus pada pengelolaan komoditi sagu sebagai arena keberlanjutan ekonomi maupun mampu menghasilkan modal material sebagai modal finansial yaitu, uang. Namun, skala pertanian di Hatunuru dirasakan belum mampu mendorong Hatunuru sebagai

23

wilayah yang lebih kompetitif karena modal manusia agaknya terimperialisme dalam budaya yang lebih masif yaitu, prioritas sagu lebih mendominasi perekonomian lokal, padahal SDA mumpuni lain mampu mendorong Hatunuru untuk bersaing sebagai wilayah yang dapat menerapkan industri lokal sebagaimana kelapa, kakao, kayu putih, dan lain-lain. Lemahnya modal intelektual di Hatunuru, adalah hadir melalui kesadaran akan pendidikan yang sangat minim. Dengan

demikian, kosmologi hutan sebagai “dapur” hanya memberi jaminan

kepada keterampilan masyarakat Hatunuru dalam memberdayakan sagu maupun umbi-umbian sebagai penunjang ekonomi rumah tangga (modal manusia).

Keempat, hutan dipandang sebagai kelembagaan yang berdasar pada aturan tentang tata kelola hutan secara lokal, dan di dalamnya terkandung norma-norma (bandingkan dengan teori kelembagaan North, 1990). Dalam pemaknaan hutan sebagai kelembagaan, masyarakat Hatunuru memiliki ruang-ruang tradisional sebagaimana sasi adat maupun hak-hak kepemilikan berdasar pada soa untuk mengatur secara mandiri wilayah pertanian di hutan secara terpadu maupun subsisten. Dengan demikian, dalam pola pertanian di Hatunuru terbentuklah pertanian berdasar pada solidaritas, pertanian yang monokultur dan pertanian yang lebih religio-kosmis. Hal-hal tersebut memberi kesan bahwa hutan yang memiliki aturan main mampu mewujudkan kekuasaan, solidaritas, maupun etika, dan hal tersebut merupakan identitas teritorial (bandingkan dengan teori identitas teritorial Pollice, 2003).

Dengan demikian, ada tiga hal menonjol yang menunjukan hutan dalam pandangan kosmologi yaitu, relasi, institusi, dan dependensi. Keempat hal ini terbentuk dalam pemaknaan hutan

sebagai “dapur”. Relasi membuka peluang bagi hubungan yang

Potret Petani Hutan Wilayah Pesisir

Masyarakat Hatunuru bertipikal petani hutan yang mampu membuka ruang-ruang perjumpaan antara hutan dan manusia baik dalam hubungan relasional maupun religius, dan hal ini memang menjadi esensi identitas regional itu sendiri terkait hubungan yang saling melengkapi sebagai ruang hidup. Identitas teritorial yang terwujud melalui pemaknaan ini, adalah terbentuk oleh dua hal yaitu, warisan secara material dan warisan secara kultural. Secara material, hutan adalah warisan itu sendiri, sementara secara kultural terbagi lagi yaitu, pertanian yang monokultur, pertanian berbasis solidaritas, dan pertanian yang berkenan pada religio-kosmis. Pertanian di Hatunuru kemudian terbagi atas dua berdasar pada wilayah.Wilayah itu meliputi; (1) hutan; (2) kebun. Pertama, sentra ekonomi masyarakat Hatunuru berada pada hutan yang teletak di sekitar Danau Tapala. Untuk menuju hutan tersebut, maka masyarakat harus menggunakan perahu kecil agar dapat tiba di sana. Di hutan yang berada pada kawasan Danau Tapala, terdapat komoditi yang variatif sebagaimana ikan, sagu, dan sayur-sayuran sebagai modal ekonomi yang berfokus pada konsumsi rumah tangga. Kedua, di dalam kebun terdapat umbi-umbian sebagaimana kasbi, keladi, pisang, dan lain sebagainya. Kebun merupakan penunjang ekonomi subsisten.

Berkenan pada tipikal masyarakat Hatunuru sebagai petani hutan, berikut adalah jumlah petani hutan di Hatunuru berdasar pada data yang dihimpun melalui RENSTRA dalam tabel di bawah ini.

Tabel.4.2. Masyarakat Hatunuru dan Pekerjaan

PNS Petani Nelayan Wirausaha Pensiunan

8 orang 62 orang - 4 orang 1 orang

Sumber : RENSTRA Jemaat Hatunuru-Matapa, 2015

menyertakan gambar aktivitas pantai yang jauh dari utilitasnya sebagai SDA mumpuni di Hatunuru.

Sumber : Dok. Penelitian, 2015

Gambar 4.9 Pantai Hatunuru di Sore Hari

Sumber : Dok. Penelitian, 2015

Gambar 4.10. Pantai Hatunuru di Siang Hari

Gambar pertama dan kedua ini diambil oleh penulis atas dorongan rasa penasaran penulis ketika dikatakan oleh masyarakat bahwa mereka tidak pernah menjadi nelayan. Gambar pertama, diambil menjelang malam hari. Penulis sengaja menunggu perahu-perahu yang datang, tetapi isi dalam seluruh perahu yang datang itu bukanlah hasil laut melainkan hasil-hasil perkebunan. Laut dipergunakan sebagai rute transportasi untuk mengangkut hasil-hasil hutan dari kaki air Uli (muara Uli) sampai ke Hatunuru.

hidup dalam wilayah pesisir, dan hal ini merupakan kekhasan yang menjadi identitas teritorial mereka.

Pertanian yang Monokultur

Berdasar pada temuan empirik di Hatunuru, masayarakat Hatunuru merupakan tipikal petani yang lebih mengandalakan sagu daripada hasil-hasil hutan yang lain. Mereka terlalu berfokus pada pemenuhan konsumsi dan belum mampu membuka diri bagi penguatan ekonomi yang lebih komersial, padahal SDA di Hatunuru bukan hanya terdiri dari sagu maupun umbi-umbian tetapi juga kelapa, kakao, kenari, damar, kayu putih, jati mas, dan lain sebagainya. Ketika ditanyai mengapa mereka bertahan pada komoditi sagu, mereka menjawab bahwa hal ini telah menjadi warisan leluhur, dan sedari dulu mereka hidup dengan mengadalkan sagu sebagai produk lokal yang kerap dijual tetapi juga dikonsumsi. Dengan demikian, baik sagu maupun tata cara mengelola sagu telah menjadi warisan yang sayang untuk diabaikan dalam hal menunjang ekonomi lokal. Berikut adalah tempat pengolahan sagu yang penulis lampirkan dalam gambar di bawah ini.

Sumber :https://www.youtube.com/watch?v=VMF18Vo0eRo

Gambar 4.11. Tempat Pengolahan Sagu

penulis akan menunjukan gambar disertai penjelasan terkait beberapa SDA mumpuni di Hatunuru yang tidak mampu dikelola dengan baik oleh masyarakat Hatunuru.

Sumber : Dok. Penelitian, 2015

Gambar 4.12. Hutan Kayu Putih

Gambar di atas menunjukan luas hutan atau dusun kayu putih yang menjadi aset masyarakat Hatunuru namun belum mampu dikelola secara terpadu guna menjadi produk lokal. Masyarakat Hatunuru mengatakan bahwa luas hutan kayu putih sendiri mencapai 250ha. Ketiadaan pertanian yang padat karya melalui penyulingan minyak kayu putih, serta tertumbuk oleh lemahnya pengetahuan masyarakat Hatunuru dalam mengelola maupun mengolah tanaman kayu putih ini, memberi dampak bagi ketiadaan hasil produksi kayu putih, bahkan industri lokal kayu putih di Hatunuru.

Sumber : Foto, Maryo Mandjaruni, 2015

Gambar 4.13. Batang Kelapa Dijadikan Jembatan Alternatif

Timur mengakibatkan banyak jembatan yang anjlok dan harus dibangun secara swadaya oleh masyarakat Hatunuru (juga masyarakat lainnya). Gambar di atas menunjukan pergeseran utilitas pohon kelapa sebagai SDA mumpuni demi menunjang ekonomi lokal yang malah dijadikan sebagai jembatan. Memang pada tahun 1996, kelapa menjadi komoditi yang sering dipasarkan dengan hadirnya perusahaan milik keluarga Apituley di Hatunuru. Namun, kendala perusahaan tersebut oleh karena kredit macet mengakibatkan perusahaan tersebut ditutup dan berdampak pada lemahnya distibusi komoditi kelapa di pasar.

Sumber : Dok. Penelitian, 2015

Gambar 4.14. Lemahnya Permintaan Kakao

Lemahnya peminat komoditi kakao adalah karena lemahnya promosi kakao. Sebenarnya kakao menjadi komoditi yang mampu mendongkrak ekonomi wilayah baik Hatunuru maupun Kecamatan Taniwel Timur. Namun, berdasar pada beberapa informasi yang penulis dapati, kakao menjadi komoditi yang tidak banyak digunakan untuk menunjang pendapatan per kapita. Gambar di atas menunjukan bahwa kakao yang sedang dijemur hanya digunakan sebagai umpan untuk menarik hati pembeli, tetapi sayangnya kebanyakan kendaraan yang melintasi Hatunuru juga memiliki tanaman kakao yang juga tidak mampu disalurkan ke pasar. Kakao menjadi barang publik yang mendatangkan kegagalan pasar.

lebih komersial, adalah untuk menggantikan pertanian tradisional yang banyak memiliki kendala dari segi penghasilan atau nyaris tidak berpenghasilan (Dimova dan Nordman, 2014).

Pertanian Berbasis Solidaritas

Pertanian di Hatunuru bukan saja pertanian yang memberi dampak bagi penghasilan yang rendah, tetapi juga ada pertanian yang mampu memberi dampak positif dalam hubungan sosial-ekonomi sebagaimana pertanian berbasis solidaritas. Pertanian ini sendiri merupakan konstruksi warisan kultural yang telah terpelihara sejak dahulu, kemudian menjadi modal sosial yang kuat. Sampai saat ini, pertanian seperti ini sangat lazim ditemui di Maluku. Memang sedikit bercorak kapitalisme melalui hierarki sosial-adat, tetapi pola pertanian ini bukan semata-mata menindas, tetapi lebih kepada pemberdayaan para petani sesuai dengan pola hidup yang saling bergantung sebagaimana lazim ditemukan pada tipikal masyarakat komunitarianisme yang sering dijumpai pada wilayah-wilayah pedesaan atau melekat pada rural society (lihat Shapcott, dalam Winarno, 2013).

Pola pertanian berbasis solidaritas di Hatunuru diperuntukan kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan tugas ganda pertanian, antara mengurusi pertanian miliknya maupun pertanian milik orang lain. Salah seorang informan mengatakan bahwa;

Beta pung kabong basar. Untuk karja akang satukaligus susah, makanya beta minta bantu beta pung sodara-sodara, ipar-ipar dong par lia akang. Supaya kalo beta pi urus sagu, ada orang bisa urus beta pung kabong laeng (Kebun milik saya besar. Untuk mengerjakannya sekaligus dirasakan susah, makanya saya meminta bantuan saudara-saudara saya, dan ipar-ipar saya untuk mengurusnya. Supaya, ketika saya mengurus sagu, maka ada orang lain bisa mengurus kebun saya yang lain). (PL, 27 Mei, 2015).

pembagian hak-hak kepemilikan berdasar pada satu soa, sebagai misal soa Wemale memiliki empat mata rumah, dari empat mata rumah itu, hanya satu atau dua mata rumah yang diberi hak khusus sebagaimana pembagian lahan yang besar kepada mata rumah yang dikhususkan itu. Hal ini terjadi karena pengalaman di masa lalu bahwa mata rumah tersebut merupakan kaum elite, atau tergolong kapitan (jendral perang) sehingga klan/mata rumahnya mendapat hak khusus. Sementara petani lahan kecil biasanya menjadi petani sewaan. Para petani sewaan ini tidak selalu menuntut untuk dibayar, dan pembentukan harga bukan lebih kepada uang semata melainkan saling memberi hasil pertanian dan rokok sebungkus sebagai insentif adalah cara mereka untuk tetap bekerja dalam solidaritas. Berikut hasil wawancara terhadap salah seorang istri petani sewaan;

Kalo bapa pi karja di orang kabong, biasa mama (informan) deng ade-ade (anak-anak informan) dong yang karja katong kabong. Supaya ada hasil kabong par makang, deng ada hasil laeng paer jual (Ketika bapak pergi bekerja ke kebun orang, biasanya mama dan juga adik-adik yang bekerja di kebun kami. Supaya ada hasil kebun untuk makan, dan hasil lain untuk dijual)(IR, 1 Juni 2015).

Penggalan wawancara di atas memberi kesan bahwa pembagian kerja tidak saja terjadi antara para petani, namun juga berlaku dalam keluarga. Ketika kepala rumah tangga melakukan pekerjaan pada kebun milik petani kapitalis, maka istri dan anak-anaklah yang kemudian melakukan pekerjaan mereka sebagai petani di kebun mereka. Kebanyakan anak-anak di Hatunuru sangat memaknai kehidupan pertanian ini. Setelah pulang sekolah, anak-anak di Hatunuru bergegas ke hutan untuk membantu orang tuanya.

Sumber : Dok. Penelitian, 2015

Gambar di atas menunjukan solidaritas sebagai hubungan sosial-ekonomi baik dalam tubuh mata rumah dalam satu soa maupun berbeda soa. Petani Hatunuru baik kapitalis dan sewaan menggunakan kole-kole atau perahu kecil untuk menyusuri Tapala, karena sagu berada pada sekitar Tapala. Sementara hal sama juga dilakukan dalam keluarga yaitu, pembagian kerja terhadap anggota keluarga. Kehidupan pertanian di Hatunuru sama halnya dengan pertanian di Asia Tenggara dalam hal saling memberdayakan, sebagaimana Scott (1981) menyebutnya sebagai patron-klien sebagai hubungan sosial-ekonomi yang baik dalam mempertahankan subsisten masyarakat pedesaan.

Pertanian yang Berkenan pada Religio-Kosmis

Pertanian religio-kosmis ini merupakan salah satu gaya hidup masyarakat Hatunuru dalam memaknai hutan. Bagi mereka, kebersihan hutan sebagai “dapur” adalah yang utama, hal tersebut dilakukan dengan cara melestarikan hutan. Berkenan dengan itu, hutan menjadi tempat yang membentuk kepercayaan kepada alam (suprakultural). Misalnya, masyarakat Wemale menganggap hutan (tanah) sebagai

“tuhan”, dan masyarakat Alune melihat hutan sebagai sumber

kehidupan. Kolaborasi pandangan ini memberi makna lugas bahwa hutan mencerminkan pandangan masyarakat Hatunuru terkait ruang yang sakral dan memberi kehidupan.

sumber nafkah tanpa melakukan eksploitasi secara negatif, karena mampu mendatangkan bencana alam akibat murka roh-roh leluhur24.

Sistem Perekonomian di Hatunuru

Masyarakat pasar tradisional mewarnai kehidupan masyarakat di Hatunuru melalui pasar kaget. Pasar kaget di Hatunuru telah berlangsung lama, dan masih tetap dipertahankan demi menunjang ekonomi atau pasar kaget dikategorikan sebagai modal fisik yang mampu menghasilkan modal finansial. Namun, beberapa temuan empirik menunjukan utilitas pasar kaget ini malah tidak mampu memberi perubahan bagi ekonomi di Hatunuru. Beberapa kendala yang menjadi sumber kegagalan pasar diantaranya; (1) durasi transasaksi; (2) eksistensi barang publik; (3) barter.

Pertama, durasi transaksi menjadi penghambat ekonomi pasar kaget dikarenakan lokasi pasar kaget sendiri berada di atas jalan raya, dan secara otomatis menganggu lalu lintas darat. Oleh karena itu, pasar kaget kemudian difungsikan antara pukul 05.00 WIT sampai dengan 07.00 WIT. Durasi ini tentu saja mengakibatkan terjadinya kegagalan pasar. Ketika hasil-hasil pertanian tidak terjual habis oleh sebab keadaan ini, maka masyarakat Hatunuru kemudian mengkonsumsi hasil-hasil hutan yang tidak terjual itu.

Kedua, kelemahan lain yang menjadi penyebab kegagalan pasar, adalah melalui keberadaan sagu dan umbi-umbian sebagai barang publik. Hampir seluruh pedagang di pasar kaget memperdagangkan hasil-hasil produksi yang sama, dan nyaris tidak melakukan perubahan hasil-hasil produksi untuk dijual. Hal ini kemudian membenamkan ekspektasi masyarakat Hatunuru tentang pasar kaget sebagai penunjang ekonomi lokal, tetapi memberi jalur kompetitif dalam perdagangan yang terbangun melalui solidaritas.

Ketiga, ketika hasil-hasil dagangan tidak mampu menjadi jawaban untuk memperoleh modal finansial, maka barter menjadi harapan

24

terakhir. Beberapa informan bahwa, barter dilakukan agar pola konsumsi tidak selalu bertahan pada hasil-hasil pertanian melainkan ada inovasi lain di meja makan melalui nasi, ikan air laut, dan lainnya.

Berdasarkan ketiga temuan empirik ini, penulis sejalan dengan pandangan Szabo (2014) melalui studinya yang memperlihatkan subsisten hadir sebagai hak asasi manusia yang di satu sisi menjadi tantangan pembangunan, tetapi di sisi lain menjauhkan masyarakat dari perilaku kredit (utang). Penulis melihat bahwa masyarakat Hatunuru bukan menganut pola ekonomi subsisten tetapi semi-subsisten. Alasannya sederhana yaitu, mereka memang pada dasarnya menggunakan hasil hutan untuk dikonsumsi, tetapi mereka mampu melihat peluang distribusi dan kemudian membangun pasar kaget sebagai kemandirian ekonomi lokal. Namun, hal-hal yang tidak mampu mereka pikirkan adalah eksistensi pasar kaget sebagai upaya inovatif ini malah menjauhkan mereka dari serangkaian gagasan inovatif lain yang sekiranya mampu meningkatkan ekonomi lokal, sebagaimana mereka mengatakan kepada penulis terkait ide mereka dalam hal; pengadaan Koperasi Unit Desa (KUD), pembangunan industri lokal sejalan dengan prioritas, dan menjadikan Danau Tapala sebagai destinasi pariwisata.

Berdasarkan pada RENSTRA Jemaat Hatunuru-Matapa, penulis menemukan rata-rata pendapatan per-bulan masyarakat Hatunuru yang berjumlah, Rp. 300.000,00-Rp. 500.000,00, adalah pendapatan dari mereka yang sehari-hari hidup sebagai petani hutan yang setiap hari menyalurkan hasil-hasil pertanian mereka ke pasar. Sementara mereka sebagai PNS maupun wirausaha rata-rata memiliki pendapatan per-bulan berkisar, Rp. 1.500.000,00-Rp. 2.000.000,00.

Berdasar pada perhitungan BPS, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada pada masyarakat lapisan bawah), dan konsumsi nonmakan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan)25

25

Dengan demikian, masyarakat Hatunuru termasuk pada masyarakat memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, karena mampu menghasilkan 4 sampai 6 komoditi per harinya. Penting melakukan manajemen teritorial sebagai usaha dalam memulai pembangunan di Hatunuru, adalah dirasakan baik sebagai upaya pengentasan kemiskinan, melalui gagasan pembangunan masyarakat Hatunuru yang inovatif sebagaimana telah disebutkan di atas melalui gagasan masyarakat Hatunuru sendiri.

Analisis Identitas Teritorial Masyarakat Hatunuru

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis kemudian melakukan analisa dalam mengidentifikasi identitas teritorial di Hatunuru. Pertama, identitas teritorial berkenan terbentuk melalui integrasi dua suku yaitu, Wemale dan Alune. Dua suku ini memiliki interpretasi yang sama terhadap hutan yaitu sebagai sumber nafkah, kendati ada sedikit kesan religius. Integrasi sosial ini membentuk satu masyarakat yang disebut Hatunuru. Dalam pemaknaan simbolik, kata hatu dan nuru adalah representasi hubungan kelompok yang terjalin kekal, solid, dan saling mempercayai (modal sosial).

Kedua, identitas teritorial di Hatunuru berkenan hadir melalui pemaknaan kosmologi yaitu, hutan sebagai “dapur”. Secara fungsional,

hutan sebagai “dapur” terbentuk melalui kebiasaan ekonomi

masyarakat Hatunuru yang membenarkan bahwa hutan adalah sumber nafkah. Secara kelembagaan, hutan dikapling sesuai hak-hak kepemilikan, dan hal ini merupakan warisan kultural atau lebih kepada pembagian lahan yang menonjolkan sisi hierarki sosial-adat. Selain itu,

pemaknaan hutan sebagai “dapur” bermuatan religio-kosmis melalui pandangan masyarakat Hatunuru tentang hutan adalah berkat, tetapi apabila tidak dilestarikan maka akan mendatangkan bencana apabila tidak dijaga fungsinya.

pertanian yang berbasis pada religio-kosmis (transfer pengetahuan melalui penuturan lisan), dan pertanian yang monokultur (hanya berfokus pada sagu). Tugas berat yang harus dibenahi di Hatunuru berdasar pada budaya pertanian yang kerap monokultur, dan nyaris berpenghasilan rendah, adalah terjadi karena lemahnya modal manusia di Hatunuru, sebagaimana esensi modal manusia yang berfokus pada keterampilan dan inovasi, menghasilkan biaya berdasar pada usaha yang memiliki kualitas dan kuantitas (lihat Hall et al, 2003; Davenport, 1998).

Dengan demikian, identitas teritorial di Hatunuru lebih menunjukan sisi identitas defensif. Esensi identitas defensif sendiri berkenan pada dependensi, dan tidak mengarah pada usaha-usaha yang inovatif26. Memang sudah ada kemandirian ekonomi di Hatunuru

melalui pasar kaget, akan tetapi kendala pasar kaget kerap mengkung-kung masyarakat Hatunuru sebagai petani hutan yang semi-subsisten27.

26

Lihat Bassand dan Guindani, 1982 27