TINJAUAN PUSTAKA

Hutan

Hutan merupakan sumber utama penyerap gas karbondioksida di atmosfer

selain fitoplankton, ganggang, padang lamun, dan rumput laut di lautan. Peranan

hutan sebagai penyerap karbondioksida diawali dari proses fotosintesis. Jumlah

karbondioksida yang diserap dari proses fotosintesis ini setiap tahunnya

diperkirakan sebesar 70-120 trilyun ton dan diperkirakan dua pertiganya berasal

dari daratan (Salisbury dan Cleon, 1995).

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam

menunjang pembangunan nasional dan konservasi pada iklim yang ada di dunia.

Hal ini disebabkan hutan sangat bermanfaat bagi kehidupan yang saling terkait

didalamnya, manfaat hutan secara langsung yakni penghasil kayu mempunyai

nilai tinggi, serta hasil hutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu dan yang

lainnya. Hutan juga bermanfaat terhadap pengaturan tata air, mencegah erosi,

memberikan efek kesehatan terhadap lingkungan, memberikan rasa keindahan,

sektor pariwisata, mengurangi pengangguran, dan menambah devisa negara

(Salim, 2004).

Kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon tidak sama

baik di hutan alam, hutan tanaman, hutan payau, hutan rawa maupun di hutan

rakyat tergantung pada jenis pohon, tipe tanah dan topografi. Oleh karena itu,

informasi dan data mengenai cadangan karbon dari berbagai tipe hutan, jenis

pohon, jenis tanah dan topografi di Indonesia sangat penting. Cadangan karbon

pada berbagai kelas penutupan lahan di hutan alam berkisar antara 7,5 – 264,70

ton C/ha (Masripatin dkk, 2010).

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Selain itu, hutan

merupakan suatu kesatuan ekosistem yang erat kaitannya dengan proses alam

yang saling berhubungan antar komponen penyusun ekosistem. Komponen

ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan

komponen makhluk hidup, misalnya binatang, tetumbuhan, dan mikroba.

Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen benda mati atau fisik dan

kimia yang terdiri atas tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya yang

berupa medium atau substrat untuk berlangsungnya kehidupan. Dari komponen

ekosistem ini, hutan tersebut memiliki peranan dan fungsi. Peranan hutan

diantaranya yaitu menjaga stabilitas iklim global. Hutan mempunyai peranan

penting sebagai sumber emisi karbon (source) dan juga dapat menjadi penyerap

karbon dan menyimpannya (sink) (Kemenhut,1999).

Peranan dan fungsi hutan adalah sebagai proteksi atau menjaga stabilitas

lapisan tanah hutan. Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi

organik, air dan udara, dan merupakan media untuk tumbuhnya tanaman. Tanah

memiliki karakteristik atau sifat tanah yang terdiri atas sifat fisika, kimia, dan

biologi tanah. Karakteristik tanah ini dapat dijadikan parameter kesuburan tanah

dan pertumbuhan vegetasi. Semakin besar kesuburan tanah maka semakin besar

pertumbuhan vegetasi sehingga diduga akan semakin besar karbon yang akan

tersimpanpada tegakan maupun tumbuhan bawah atau serasah. Oleh karena itu,

diperlukan pengetahuan untuk mengetahui karakteristik tanah dominan yang

mempengaruhi tinggi rendahnya karbon yang diserap dari atmosfer dan tersimpan

di dalam vegetasi hutan (Hardjowigeno,2007).

Berdasarkan data Kementrian Lingkungan Hidup (2003), sekitar 24 milyar

ton karbon (MC) tersimpan pada tanaman dalam tanah dan 80% dari jumlah

tersebut berada di hutan, atau sekitar 19 miliar ton karbon. Diantara 108 juta

hektar luas hutan di Indonesia, hampir setengahnya berada pada kondisi yang

rusak dan terdegradasi (Departemen Kehutanan 2006).

Perubahan tata guna lahan dan deforestrasi diperkirakan mencapai 2 juta

hektar yang dapat menyebabkan pelepasan simpanan karbon Indonesia dalam

jumlah yang besar. Emisi karbon dioksida paling besar disumbangkan oleh sektor

kehutanan. Sekitar 75% berasal dari deforestrasi dan konversi lahan, diikuti 23%

dari penggunaan energi di sektor kehutanan dan 2% dari proses industri di sekitar

kehutanan. Kebakaran hutan adalah kontributor utama deforestrasi dan konversi

lahan dengan jumlah mencapai 57% dari total deforestrasi dan konversi lahan

Biomassa

Biomassa merupakan material tanaman, tumbuh-tumbuhan atau sisa hasil

pertanian yang digunakan sebagai bahan bakar atau sumber bahan bakar.

Biomassa adalah total berat atau volume organisme dalam suatu area atau volume

tertentu. Biomassa juga didefenisikan sebagai total jumlah materi hidup di atas

permukaan pada suatu pohon dan dinyatakan dengan satuan ton berat kering per

satuan-luas (Sutaryo, 2009).

Biomasa hutan berperan penting dalam siklus biogeokimia terutama dalam

siklus karbon. Biomassa adalah jumlah bahan organik yang diproduksi oleh

organisme (tumbuhan) per satuan unit area. Biomassa bisa dinyatakan dalam

ukuran berat, seperti berat kering dalam satuan gram, atau dalam kalori. Oleh

karena kandungan air yang berbeda setiap tumbuhan, maka biomassa diukur

berdasarkan berat kering. Unit satuan biomassa adalah g / m2 atau ton/ ha.

Biomassa juga didefenisikan sebagai total berat kering dari bahan oganik

dinyatakan dalam satuan kilogram atau ton (Krisnawati dkk, 2012).

Biomasa tumbuhan merupakan material kering dari suatu organisme hidup

(tumbuhan) pada waktu, tempat dan luasan tertentu, sehingga satuan biomasa

tumbuhan biasanya dinyatakan dalam kg/m2 atau ton/ha. Biomasa pohon dalam

penelitian ini dinyatakan dalam berat kering yang merupakan gabungan dari organ

tanaman hidup yang berada di atas tanah (total aboveground biomass) yang

komponen utamanya terdiri dari organ batang, cabang/ranting dan daun

(Whittaker et al, 1975).

Tumbuhan akan mengurangi karbon di atmosfer (CO2) melalui proses

karbon tersebut mengalami siklus kembali ke atmosfer, karbon tersebut akan

menempati salah satu dari sejumlah kantong karbon. Semua komponen penyusun

vegetasi baik pohon, semak, liana dan epifit merupakan bagian dari biomassa atas

permukaan. Di bawah permukaan tanah, akar tumbuhan juga merupakan

penyimpan karbon selain tanah itu sendiri. Pada tanah gambut, jumlah simpanan

karbon mungkin lebih besar dibandingkan dengan simpanan karbon yang ada

diatas permukaan. Karbon juga masih tersimpan pada bahan organik mati dan

produk-produk berbasis biomassa seperti produk kayu baik ketika masih

dipergunakan maupun sudah berada di tempat penimbunan. Karbon dapat

tersimpan dalam kantong karbon dalam periode yang lama atau hanya sebentar.

Peningkatan jumlah karbon yang tersimpan dalam karbon pool ini mewakili jumlah carbon yang terserap dari atmosfer (Sutaryo, 2009).

Dalam suatu ekosistem hutan, masyarakat tumbuh-tumbuhan berhubungan

erat satu sama lain dengan lingkungannya. Hubungan ini terlihat dengan adanya

variasi dalam jumlah masing-masing jenis tumbuhan dan terbentuknya struktur

masyarakat tumbuh-tumbuhan tersebut. Terbentuknya pola keanekaragaman dan

struktur spesies vegetasi hutan merupakan proses yang dinamis, erat hubungannya

dengan kondisi lingkungan (Soerianegara dan Indrawan 2008).

Pengukuran biomassa total tanaman akan merupakan parameter yang

paling baik digunakan sebagai indikator pertumbuhan tanaman, alasan pokok lain

dalam penggunaan biomassa total tanaman adalah bahwa bahan kering tanaman

dipandang sebagai manifestasi dari semua proses dan peristiwa yang terjadi dalam

global pertumbuhan tanaman dengan segala peristiwa yang dialaminya

(Sitompul dan Guritno, 1995).

Biomassa tumbuhan bawah, serasah kasar, dan serasah halus memberikan

sumbangan biomasa yang relatif kecil dibandingkan dengan pohon. Secara umum

dapat dikatakan bahwa biomasa tumbuhan bawah di ketiga kondisi hutan relatif

tidak jauh berbeda, sedangkan jumlah biomasa serasah kasar dan serasah halus

terdapat perbedaan yang cukup besar antara hutan primer dan hutan bekas

tebangan. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan dan

intensitas tebangan. Kerusakan hutan alam lebih banyak disebabkan oleh

fenomena alam seperti pohon tua mati, pohon tumbang oleh angin dan hujan

lebat, sedangkan kerusakan hutan bekas tebangan sangat besar akibat dari

intensitas tebangan yang cukup tinggi ditambah oleh kegiatan pencurian dan

perambahan hutan (Hamdan dan Tresnawan, 2002).

Biomassa hutan berperan penting dalam siklus biogeokimia terutama

dalam siklus karbon. Tanaman atau pohon di hutan dianggap berfungsi sebagai

tempat penimbunan atau pengendapan karbon (rosot karbon atau carbon sink). Besarnya kandungan karbon dan biomasa pohon bervariasi berdasarkan bagian

tumbuhan yang diukur, growth stage, tingkatan tumbuhan dan kondisi

lingkungannya. Kandungan karbon dan biomasa tumbuhan bawah dipengaruhi

oleh jenis-jenis tumbuhan penyusun. Lapisan serasah atau lantai hutan merupakan

seluruh bahan organik mati yang berada di atas permukaan tanah. Beberapa

material organik ini masih dapat dikenali atau masih sedikit terdekomposisi.

Mikroorganisme tanah sangat berperan terhadap dekomposisi bahan organik tanah

mengukur jumlah karbon dalam biomassa pada suatu lahan dapat menggambarkan

banyaknya CO2 di atmosfer yang diserap oleh tanaman, dan pengukuran karbon

dalam bagian tanaman yang telah mati (nekromassa) dapat menggambarkan CO2

yang tidak dilepaskan ke udara melalui pembakaran (Yuanita dkk, 2012).

Terdapat 4 cara utama untuk menghitung biomassa yaitu sampling dengan

pemanenan (destructive sampling) secara in situ;(ii) sampling tanpa pemanenan

(non-destructive sampling) dengan data pendataan hutan secara in situ; (iii) Pendugaan melalui penginderaan jauh; dan (iv) pembuatan model. Untuk masing

masing metode di atas, persamaan allometrik digunakan untuk mengekstrapolasi

cuplikan data ke area yang lebih luas. Penggunaan persamaan allometrik standard

yang telah dipublikasikan sering dilakukan, tetapi karena koefisien persamaan

allometrik ini bervariasi untuk setiap lokasi dan spesies, penggunaan persamaan

standard ini dapat mengakibatkan galat yang signifikan dalam mengestimasikan

biomassa suatu vegetasi (Australian, 1999).

Menurut Sutaryo (2009) biomassa dapat dihitung dengan 4 cara, yaitu :

1. Sampling dengan pemanenan (destructive sampling) secara in situ.

Metode ini dilaksanakan dengan memanen seluruh bagian tumbuhan

termasuk akarnya, mengeringkannya dan menimbang berat biomassanya.

2. Sampling tanpa pemanenan (non destructive sampling) dengan data pendataan hutan secara in situ

Metode ini merupakan cara sampling dengan melakukan pengukuran tanpa

melakukan pemanenan. Metode ini antara lain dilakukan dengan mengukur tinggi

atau diameter pohon dan menggunakan persamaan alometrik untuk

3. Pendugaan melalui penginderaan jauh

Penggunaan teknologi penginderaan jauh umumnya tidak dianjurkan

terutama untuk proyek-proyek dengan skala kecil. Untuk mendapatkan estimasi

biomassa dengan tingkat keakuratan yang baik memerlukan hasil penginderaan

jauh dengan resolusi yang tinggi, tetapi hal ini akan menjadi metode alternatif

dengan biaya yang besar.

4. Pembuatan model.

Model digunakan untuk menghitung estimasi biomassa dengan frekuensi

dan intensitas pengamatan in situ atau penginderaan jauh yang terbatas. Umumnya, model empiris ini didasarkan pada jaringan dari sampel plot yang

diukur berulang, yang mempunyai estimasi biomassa yang sudah menyatu atau

melalui persamaan alometrik yang mengkonversi volume menjadi biomassa.

Karbon (C)

Pengurangan CO2 di udara oleh tanaman hidup tersebut dinamakan proses

sekuentrasi (C-sequentration). Proses sekuentrasi C ini terjadi untuk

kelangsungan hidup tumbuhan, dimana diperlukan sinar matahari, gas asam arang

(CO2) yang diserap dari udara serta air dan hara yang diserap dari dalam tanah.

Melalui proses fotosintesis, CO2 diudara diserap oleh tanaman dan diubah

menjadi karbohidrat, selajutnya disebarkan ke seluruh tubuh tanaman dan

akhirnya ditimbun diseluruh bagian tubuh tanaman. Dengan demikian mengukur

jumlah C yang disimpan dalam tubuh tanaman hidup (biomassa) pada suatu lahan

dapat menggambarkan banyaknya CO2 di atmosfir yang diserap oleh tanaman.

Sedangkan pengukuran C yang masih tersimpan dalam bagian tumbuhan yang

dilepaskan ke udara lewat pembakaran. Oleh karena itu untuk mengetahui peran

lahan dalam mengurangi gas CO2 di atmosfir, dapat dilakukan dengan jalan

mengukur jumlah C yang tersimpan dalam biomassa pohon dan tumbuhan bawah,

C dalam lapisan organik dan C di dalam tanah, karena pengukuran tersebut relatif

lebih sederhana dan mudah dilakukan (Hairiah et al., 2001b).

Karbon merupakan salah satu unsur yang mengalami daur dalam

ekosistem. Di dalam atmosfer, karbon terikat dan membentuk senyawa CO2 juga

dapat membentuk persediaan karbon organik dalam proses fotosintesis. Karbon

organik ini akan tetap berada di dalam tubuh produsen (tumbuhan) atau pun

konsumen (manusia dan hewan) sampai mati. Setelah produsen/konsumen mati,

karbon organik akan terurai melalui proses dekomposisi dan CO2 akan terlepas

kembali ke atmosfer. Penguraian bahan organik ini ada yang berlangsung cepat

adapula yang berlangsung sangat lama.(Killham 1996; Vickery 1984; Gopal dan

Bhardwaj 1979 dalam Indriyanto 2010).

Karbon merupakan salah satu unsur alam yang memiliki lambang “C”

dengan nilai atom sebesar 12. Karbon juga merupakan salah satu unsur utama

pembentuk bahan organik termasuk makhluk hidup. Hampir setengah dari

organisme hidup merupakan karbon. Karenanya secara alami karbon banyak

tersimpan di bumi (darat dan laut) dari pada di atmosfer. Karbon tersimpan dalam

daratan bumi dalam bentuk makhluk hidup (tumbuhan dan hewan), bahan organik

mati ataupun sediment seperti fosil tumbuhan dan hewan. Sebagian besar jumlah

karbon yang berasal dari makhluk hidup bersumber dari hutan. Seiring terjadinya

kerusakan hutan, maka pelepasan karbon ke atmosfir juga terjadi sebanyak tingkat

Potensi massa karbon dapat dilihat dari biomassanya tegakan yang ada.

Besarnya massa karbon tiap bagian pohon dipengaruhi oleh massa biomassa

vegetasi. Oleh karena itu setiap peningkatan terhadap biomassa akan diikuti oleh

peningkatan massa karbon. Hal ini menunjukkan besarnya biomassa berpengaruh

terhadap massa karbon. Besarnya potensi massa karbon sangat dipengaruhi

diameter pohon (Hairiah dan Rahayu, 2007).

Kontribusi gas karbon dioksida di atmosfer bumi adalah yang paling

dominan sebagai akibat peningkatan aktivitas manusia terhadap hutan yang pada

akhirnya dapat menyebabkan pengaruh rumah kaca (greenhouse effect) yang bisa

mempengaruhi bahkan mengubah pola dan jumlah curah hujan, naiknya air laut

dan timbulnya berbagai pengaruh aspek ekologi lainnya yang bisa membahayakan

kehidupan manusia di muka bumi. Freedman et al. (1992) melaporkan bahwa perubahan kadar gas CO2 di atmosfer diyakini sebagai akibat akitivitas manusia

dalam hal emisi gas CO2 melalui: (i) pembakaran material yang mengandung

karbon (C) untuk menghasilkan energi dan (ii) konversi ekosistem alamiah yang

mengandung material karbon tinggi yaitu hutan menjadi ekosistem dengan

kandungan/kadar karbon yang lebih rendah yaitu ekosistem pertanian. Perubahan

ekosistem dari lahan hutan menjadi lahan pertanian sangat berpengaruh terhadap

kadar CO2 di atmosfer bumi karena sebagaian besar material organik C dari hutan

pada akhirnya akan dioksidasi menjadi CO2 di saat kegiatan pembersihan lahan

(land clearing) dan penebangan hutan ( Freedman, 1989).

Salah satu faktor yang dapat menurunkan akumulasi karbondioksida

(CO2) di atmosfer adalah penyerapan oleh vegetasi. CO2 di atmosfer dapat diserap

sebagai tempat penimbunan dan pengendapan karbon dan istilah ini disebut rosot

karbon. Proses penyimpanan karbon di dalam tanaman yang sedang tumbuh

disebut sebagai sekuestrasi karbon (carbon sequestration). Jumlah karbon yang

ditimbun dalam tanaman sangat bergantung pada jenis dan sifat tanaman itu

sendiri (Pamudji, 2011).

Cadangan karbon adalah kandungan karbon tersimpan baik itu pada

permukaan tanah sebagai biomasa tanaman, sisa tanaman yang sudah mati

(nekromassa), maupun dalam tanah sebagai bahan organik tanah. Perubahan

wujud karbon ini kemudian menjadi dasar untuk menghitung emisi, dimana

sebagian besar unsur karbon (C) yang terurai ke udara biasanya terikat dengan O2

(oksigen) dan menjadi CO2 (karbon dioksida). Itulah sebabnya ketika satu hektar

hutan menghilang (pohon-pohonnya mati), maka biomasa pohon-pohon tersebut

cepat atau lambat akan terurai dan unsur karbonnya terikat ke udara menjadi

emisi. Dan ketika satu lahan kosong ditanami tumbuhan, maka akan terjadi proses

pengikatan unsur C dari udara kembali menjadi biomasa tanaman secara bertahap

ketika tanaman tersebut tumbuh besar (sekuestrasi). Ukuran volume tanaman

penyusun lahan tersebut kemudian menjadi ukuran jumlah karbon yang tersimpan

sebagai biomasa (cadangan karbon). Sehingga efek rumah kaca karena pengaruh

unsur CO2 dapat dikurangi, karena kandungan CO2 di udara otomatis menjadi

berkurang. Namun sebaliknya, efek rumah kaca akan bertambah jika

tanaman-tanaman tersebut mati (Kauffman dan Donato, 2012).

Nekromassa dan Serasah

Serasah adalah kumpulan bahan organik di lantai hutan yang belum atau

mempertahankan bentuk aslinya (belum hancur). Serasah memiliki peran penting

karena merupakan sumber humus, yaitu lapisan tanah teratas yang subur. Serasah

merupakan bagian tanaman yang telah gugur berupa daun dan ranting-rantingnya

yang terletak dipermukaan tanah serta tumbuhan yang telah mati. Serasah juga

menjadi rumah dari serangga dan berbagai mikroorganisme lain. Uniknya, para

penghuni justru memakan serasah, rumah mereka itu menghancurkannya dengan

bantuan air dan suhu udara sehingga tanah humus terbentuk. Di bawah lantai

hutan, kita dapat melihat akar semua tetumbuhan, baik besar maupun kecil, dalam

berbagai bentuk. Sampai kedalaman tertentu, kita juga dapat menemukan tempat

tinggal beberapa jenis binatang, seperti serangga, ular, kelinci, dan binatang

pengerat lain (Sutaryo, 2009).

NekromasSa dibagi menjadi nekromassa berkayu dan nekromassa tidak

berkayu. Nekromasa bekayu : pohon mati yang masih berdiri maupun yang roboh,

tunggul-tunggul tanaman, cabang dan ranting yang masih utuh yang berdiameter

lebih besar 5 cm. Nekromasa tidak berkayu : serasah daun yang masih utuh

(serasah kasar), dan bahan organik lainnya yang telah terdekomposisi sebagian

dan berukuran >2 mm (serasah halus) (Hairiah dan Rahayu 2007).

Penelitian Terkait

Beberapa penelitian mengenai Pendugaan Biomassa dan Potensi Karbon

Terikat di Atas Permukaan Tanah pada Hutan Rawa Gambut Bekas Terbakar di

Sumatera Selatan (Widyasari dkk, 2010). Salah satu penelitian ini bertujuan untuk

membuat model penduga biomassa dan kandungan karbon terikat pada hutan

ranting dan daun), membuat model hubungan antara biomassa dengan karbon

terikat pada setiap bagian pohon serta menghitung potensi biomassa dan karbon

terikat pada hutan gambut merang bekas terbakar.

Total nekromasa di lokasi penelitian sebesar 64.366,98 kg/ha yang terdiri

atas nekromasa bagian batang sebesar 58.862,07 kg/ha (91,45%), diikuti oleh

nekromasa cabang sebesar 3.844,68 kg/ha (5,97%) dan terendah pada nekromasa

ranting sebesar 1.660,23 kg/ha (2,58%). Besarnya kandungan nekromasa tersebut,

mengindikasikan bahwa terjadi penurunan pada jumlah biomassa tersimpan pada

tegakan di areal tersebut. Semakin menurunnya jumlah biomassa tersebut akan

membawa dampak negatif terhadap kelangsungan ekosistem hutan dan

berpengaruh terhadap siklus karbon di atmosfer karena hampir 50% biomassa

tumbuhan terdiri dari unsur karbon dan unsur tersebut dapat lepas ke atmosfer

(Brown, 1997).

Penelitian mengenai Estimasi Biomassa Karbon Serasah dan Tanah pada

Basal Area Tegakan Meranti merah (Shorea macrophylla) di Areal Arboretum

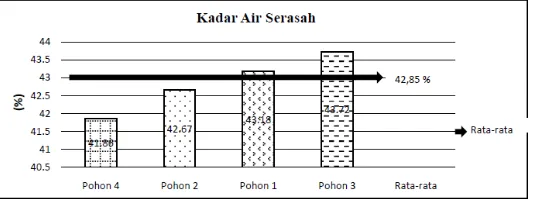

Universitas Tanjungpura Pontianak (Budiman dkk, 2015). Hasil kadar air serasah

memiliki nilai yang bervariasi antara 41,86-43,72 %. Rata-rata kadar air serasah

dari 4 plot mencapai 42,85% yang terlihat pada Gambar 1.

Hasil Kadar air serasah Shorea macrophylla pada areal Arboretum relatif

lebih rendah dibandingkan dengan penelitian Siarudin (2008). Berdasarkan

penelitian Siarudin (2008) diperoleh hasil kadar air serasah berkisar antara 60,50 -

84,49 %. Kondisi fisik seperti kadar air pada serasah cenderung berbeda tiap

tahunnya hal ini juga disebabkan karena pada serasah potensi air yang ada telah

menguap karena dipengaruhi faktor suhu dan sinar matahari. Kondisi ini

meyebabkan kandungan air yang tersimpan pada serasah menjadi lebih sedikit.

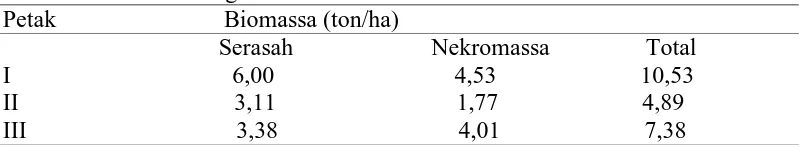

Penelitian Muhdi (2015) yang berjudul Pendugaan Cadangan Biomassa di

Atas Permukaan Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Utara bahwa

serasah dan nekromassa di perkebunan sawit masing-masing petak sebesar 10,53

ton/ha, 4,89 ton/ha dan 7,38 ton/ha, seperti yang tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Perhitungan serasah dan nekromassa Petak Biomassa (ton/ha)

Serasah Nekromassa Total I 6,00 4,53 10,53 II 3,11 1,77 4,89 III 3,38 4,01 7,38

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada petak I memiliki serasah dan

nekromassa paling tinggi dibandingkan di petak lainnya, yakni sebesar

10,53ton/ha yang terdiri dari serasah 6,00 ton/ha dan nekromassa sebesar 4,53

ton/ha. Tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata biomassa serasah dan nekromassa

pada petak I dan petak II sebagian besar berasal dari serasah sebesar 6,00 ton/ha

dan 3,11 ton/ha 55,83 ton/ha atau sebesar 56,97 % dan 63,71%. Sedangkan pada

petak III sebagian besar biomassa berasal dari nekromassa yakni sebesar 4,01

bahwa komposisi biomassa serasah dan nekromassa ada petak perkebunan