LAPORAN PRAKTIKUM PENGANTAR KIMIA MEDISINAL SEMESTER GANJIL 2015 - 2016

SINTESIS DAN IDENTIFIKASI ASAM SALISILAT

Hari / Jam Praktikum : Rabu / 13.00-16.00 WIB

Tanggal Praktikum : 7 Oktober dan 16 Oktober 2015

Kelompok : 2

Asisten : 1. Annisa Claudia 2. Yockie D.

Yunistya Dwi Cahyani 260110150111

LABORATORIUM KIMIA MEDISINAL FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS PADJADJARAN JATINANGOR

SINTESIS DAN IDENTIFIKASI ASAM SALISILAT

I. Tujuan

1. Mengenal reaksi esterifikasi dengan hasil padatan

2. Memahami cara pelaksanaan rekristalisasi dengan pelarut campuran 3. Menganalisa asetosal dengan menggunakan kromatografi lapis tipis dan

titik leleh.

II. Prinsip

1. Reaksi Esterifikasi

Esterifikasi atau pembentukan ester terjadi jika asam karboksilat dipanaskan bersama alkhohol primer atau sekunder dengan sedikit asam mineral sebagai katalis. Produksi ester secara industry dilakukan dengan mereaksikan anhidrida asam dengan alkhohol. Ester yang dibuat dengan cara ini adalah asam asetil salisilat atau yang lebih dikenal dengan aspirin (Wilbraham, 1992).

2. Rekristalisasi

Rekristalisasi adalah pemisahan bahan padat berbentuk kristalin. Seringkali senyawa yang diperoleh dari hasil suatu sintesis kimia memiliki kemurnian yang tidak terlalu tinggi.untuk memurnikan senyawa tersebut perlu dilakukan rekristalisasi (Wiwin, 2008).

3. Reaksi asetilasi

Asetilasi merupakan proses masuknya radikal asetil dalam molekul senyawa organik yang mengandung gugus –OH atau reaksi penggantian atom H dan gugus hidroksil dengangugus asetil (–CH3COO) menghasilkan ester yang spesifik (Wilbraham, 1992)

4. Kepolaran

Kepolaran dalam ikatan kimia adalah suatu keadaan dimana distribusi penyebaran elektron tidak merata atau elektron lebih cenderung terikat pada salah satu atom. Kepolaran erat kaitannya dengan keelektronegatifan

dan bentuk molekul. Kepolaran suatu senyawa tergantung dari harga momen dipolnya (Wiwin, 2008).

5. Titik Leleh

Pelelehan adalah konversi dari keadaan padat ke cair. Titik leleh normal suatu padatan ialah suhu pada saat padatan dan cairan berada dalam kesetimbangan di bawah tekanan 1 atm (Oxtoby et al, 1999).

6. Hukum Lambert Beer

Hukum tersebut menyatakan bahwa jumlah radiasi cahaya Tampak, Ultra-violet dan cahaya-cahaya lain yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan (Triyati, 1985). Hukum ini secara sederhana dapat dinyatakan dalam rumus berikut:

-log T = abc → A = abc,

dimana A adalah absorbansi, T adalah transmisi, a adalah absorptivitas, b adalah tebal media (kuvet), dan c adalah konsentrasi larutan (Permanasari, 2011).

7. Kromofor

Bagian molekul yang bertanggung jawab terhadap penyerapan cahaya disebut kromofor, dan terdiri atas ikatan rangkap dua atau rangkap tiga, terutama jika ikatan rangkap tersebut terkonjugasi (ikatan rangkap dan ikatan tunggal pada strukturnya berselang-seling). Semakin panjang ikatan rangkap dua atau rangkap tiga terkonjugasi dalam molekulnya, maka molekul tersebut akan semakin mudah menyerap cahaya (Cairns, 2004). 8. Intensitas cahaya

Intensitas cahaya dalam spektrofotometri dikenal sebagai absorbansi, yang dapat diukur dengan spektrofotometer (Cairns, 2004).

III. Reaksi

1. Reaksi esterifikasi

(Fessenden dan Fessenden, 1982). 2. Reaksi pembuatan asetosal

(Fessenden dan Fessenden, 1982). IV.

Teori Dasar

Asam salisilat (o-hidroksi asam benzoat) merupakan senyawa bifungsional, yaitu memiliki gugus fungsi hidroksil dan gugus fungsi karboksil. Asam salisilat berfungsi sebagai fenol (hidroksi benzene) dan juga berfungsi sebagai asam benzoat. Baik sebagai asam maupun sebagai fenol, asam salisilat dapat mengalami reaksi esterifikasi. Bila direaksikan dengan anhidrida asam akan mengalami reaksi esterifikasi menghasilkan asam asetil salisilat (Horizon, 2011).

Reaksi asetilasi adalah reaksi memasukkan gugus asetil dalam molekul organic. Reagen yang digunakan adalah anhidrat asetat. Reaksi asetilasi merupakan reaksi kesetimbangan; dengan mengambil satu arah reaksi yang menuju pada sisi ester dapat diperoleh hasil yang besar dan konversi yang tinggi adalah dengan menghilangkan air yang terbentuk (Groggin, 1985).

Ester merupakan turunan asam karboksilat yang gugus −OH dari karboksilnya diganti dengan gugus −OR dari alkhohol. Ester dapat dibuat dari asam dengan alkhohol (Wilbraham, 2011). Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dengan senyawa yang mengandung gugus COOR dan R dapat berupa alkil ataupun aril. Esterifikasi dapat dilangsungkan dengan katalis asam dan bersifat reversible (Fessenden dan Fessenden, 1982).

Mekanisme reaksi esterifikasi dapat dijelaskan melalui tahap-tahap berikut.

a) Pembentukan senyawa proton pada asam karboksilat. Pada proses ini terjadi perpindahan proton dari katalis asam atom oksigen pada gugus karbonil.

b) Alkhohol nukleofilik menyerang karbon positif, di mana atom karbonil kemudian diserang oleh atom oksigen dan alkhohol yang bersifat nukleofilik sehingga terbentuk ion oksonium. Pada proses ini terjadi pelepasan proton atau deprotonisasi dari gugus hidroksil milik alkhohol dan menghasilkan senyawa kompleks teraktivasi.

c) Protonasi terhadap salah satu gugus hidroksil yang diikuti pelpasan molekul air untuk menghasilkan ester

(Horizon, 2011).

Kromatografi lapis tipis adalah salah satu contoh kromatografi planar. KLT dapat digunakan untuk memisahkan senyawa – senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipida – lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas. KLT juga dapat berguna untuk mencari eluen untuk kromatografi kolom, analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom, identifikasi senyawa secara kromatografi, dan isolasi senyawa murni skala kecil. Pelarut yang dipilih untuk pengembang disesuaikan dengan sifat kelarutan senyawa yang dianalisis. Bahan lapisan tipis seperti silika gel adalah senyawa yang tidak bereaksi dengan pereaksi – pereaksi yang lebih reaktif seperti asam sulfat (Haqiqi, 2008).

Data yang diperoleh dari KLT adalah nilai Rf yang berguna untuk identifikasi senyawa. Nilai Rf untuk senyawa murni dapat dibandingkan dengan nilai Rf dari senyawa standar. Nilai Rf dapat didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal dibagi dengan jarak yang

ditempuh oleh pelarut dari titik asal. Oleh karena itu bilangan Rf selalu lebih kecil dari 1,0 (Arista, 2010).

Perhitungan nilai Rf Jumlah perbedaan warna yang telah terbentuk dari campuran, pengukuran diperoleh dari lempengan untuk memudahkan identifikasi senyawa-senyawa yang muncul. Pengukuran ini berdasarkan pada jarak yang ditempuh oleh pelarut dan jarak yang tempuh oleh bercak warna masing-masing. Ketika pelarut mendekati bagian atas lempengan, lempengan dipindahkan dari gelas kimia dan posisi pelarut ditandai dengan sebuah garis, sebelum mengalami proses penguapan. Pengukuran berlangsung sebagai berikut: Nilai Rf untuk setiap warna dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rf = jarak yang ditempuholeh komponen

jarak yang ditempuh oleh pelarut

(Haqiqi, 2008). Pada permukaan gel silika yang merupakan fase diam, atom silikon berlekatan pada gugus -OH. Jadi, pada permukaan gel silika terdapat ikatan Si-O-H selain Si-O-Si. Permukaan gel silika sangat polar dan karenanya gugus -OH dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa yang sesuai disekitarnya, sebagaimana halnya gaya van der Waals dan atraksi dipol-dipol (Arista, 2010).

Jika kromatografi lapis tipis yang akan dideteksi pada substansi tidak berwarna dilakukan dengan cara pendaflour dan bercak secara kimia. fase diam pada sebuah lempengan lapis tipis seringkali memiliki substansi yang ditambahkan kedalamnya, supaya menghasilkan pendaran flour ketika diberikan sinar ultraviolet (UV). Untuk membuat bercak-bercak menjadi tampak dengan jalan mereaksikannya dengan zat kimia sehingga menghasilkan produk yang berwarna. Dengan begitu kita dapat melihat

bercak-bercak warna pada masing-masing cuplikan untuk membandingkan harga Rfnya dan mengetahui senyawa apa yang terdapat didalam cuplikan (Arista, 2010).

Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu yang digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 2003). Prinsip kerja spektrofotometer berdasarkan hukum Lambert Beer, yaitu bila cahaya monokromatik (Io) melalui suatu media (larutan), maka sebagian cahaya tersebut diserap (Ia), sebagian dipantulkan (Ir), dan sebagian lagi dipancarkan (It). Cara kerja alat spektrofotometer UV yaitu sinar dari sumber radiasi diteruskan menuju monokromator. Cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian secara berulang-ulang, Sinyal listrik dari detektor diproses, diubah ke digital dan dilihat hasilnya, selanjutnya perhitungan dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram (Gandjar dan Rohman, 2007).

Penentuan kadar aspirin biasa dilakukan pada panjang gelombang 190 – 380 nm. Hal ini dikarenakan aspirin memiliki gugus kromofor dan panjang gelombang penyerapan cahayanya berada pada daerah visible yaitu 190 – 380 nm. Selain itu, aspirin memiliki titik leleh antara 133-135o C (Irwandi, 2014).

V. Alat dan Bahan

V.1 Alat 5.2 Bahan

1. Corong Buchner 1. Asetosal

Asam asetat Air

2. Gelas kimia 2. Aquades

3. Gelas ukur 3. Etanol

4. Heater mantle 4. Metanol

5. Kaca arloji 5. Silika gel

6. Kertas saring 6. Asam salisilat 7. Labu Erlenmeyer 7. H2SO4 pekat 8. Labu didih bulat 8. Batu porselin 9. Labu ukur 250 mL 9. Kertas perkamen 10. Melting point apparatus

11. Neraca analitik digital 12. Oven 13. Plat tetes 14. Pipa kapiler 15. Pipet tetes 16. Spektrofotometer UV 17. Thermometer V.3 Gambar Alat (terlampir)

VI. Prosedur Kerja

Alat dan bahan telah disiapkan. Sebanyak 5 gram asam salisilat dan 7 mL anhidrida asetat dimasukkan dalam labu didih, larutan digoyangkan beberapa menit agar seluruhnya tercampur. Setelah itu, sebanyak 3 tetes H2SO4 diteteskan dalam larutan pereaksi. Larutan pereaksi dalam labu didih dipanaskan pada heater mantle selama 10-15 menit dengan temperatur 60o C, sambil terus diaduk dengan thermometer secara konstan. Setelah dilakukan pemanasan, larutan aspirin dipipet dalam plat tetes dan kemudian ditetesi dengan FeCl3. Langkah pemanasan dan penambahan FeCl3 dapat diulangi kembali hingga larutan aspirin yang ditetesi FeCl3 tidak berubah warna (tetap bening). Lalu, larutan aspirin didinginkan hingga warna larutan berubah menjadi kental berwarna keabu-abuan.

Lalu, sebanyak 75 mL air hangat ditambahkan dalam labu didih dan dilakukan pengadukan larutan kembali di atas heater mantle. Larutan yang sudah tercampur sempurna didiamkan sejenak hingga terdapat kristal-kristal dan disaring endapannya menggunakan kertas saring dan corong Buchner. Kemudian, endapan aspirin dilarutkan dengan campuran air-etanol panas hingga seluruhnya larut. Terakhir, larutan aspirin dipindahkan dari labu didih ke labu Erlenmeyer dan didiamkan selama 24 jam hingga kristal-kristal aspirin terbentuk sempurna.

Setelah didiamkan selam 24 jam, larutan aspirin disaring kembali menggunakan kertas saring dan corong kaca untuk mendapatkan kristal aspirin. Kemudian, kristal aspirin ditimbang beratnya, dicatat, dan diletakkan pada kaca arloji. Kristal aspirin pada kaca arloji dimasukkan dalam oven dengan temperature 100o C selama dua jam dan ditimbang berat setelahnya. Langkah tersebut dapat diulang hingga berat kristal aspirin yang didapatkan sudah tidak berubah-ubah lagi (tetap).

Langkah selanjutnya adalah larutan asetosal sampel, larutan asam salisilat, dan larutan asetosal baku dibuat dengan ketentuan setiap zat dari ketiga zat tersebut digunakan sebanyak 10 mg dan ditambahkan etanol sebanyak 20 mL lalu dilarutkan hingga tecapai volume larutan 250 mL sehingga terdapat larutan asetosal baku, larutan asam salisilat, dan larutan asetosal sampel. Ketiga larutan dapat digunakan untuk analisa asetosal melalui metode titik leleh, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri UV.

Analisa asetosal dengan metode titik leleh dilakukan dengan cara masing-masing larutan asetosal baku, asam salisilat, dan asetosal sampel dimasukkan dalam pipa kapiler, kemudian pipa kapiler dimasukkan dalam melting point apparatus. Pipa kapiler yang telah dimasukkan harus terus dipantau dari temperatur 120-150o C untuk dapat diketahui titik leleh setiap zat (asetosal baku, asam salisilat, dan asetosal sampel) dan dicatat temperaturnya ketika mulai melebur hingga seluruhnya telah melebur.

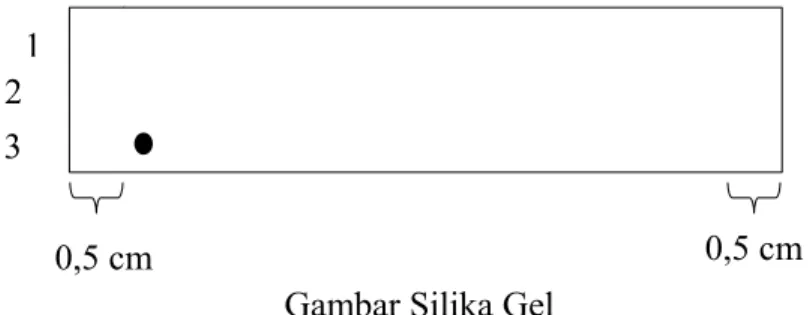

Analisa asetosal dengan metode kromatografi lapis tipis dilakukan dengan cara larutan asetosal sampel, larutan asam salisilat, dan larutan asetosal baku diambil menggunakan masing-masing pipa kapiler dan ditotolkan pada silika gel yang telah diberi garis atas dan garis bawah. Silika gel yang digunakan berukuran panjang 8 cm x lebar 3 cm, di mana garis atas dan garis bawah dibuat sejajar dengan lebar silika gel, dengan jarak 0,5 cm dari pinggir.

Gambar Silika Gel 2

1 3

0,5 cm 0,5 cm

Pada gambar silika gel, terdapat nomor 1 yang merupakan titik ditotolkannya asetosal baku, nomor 2 merupakan titik ditotolkannya asam salisilat, dan nomor 3 merupakan titik tempat ditotolkannya asetosal sampel. Setelah itu silika gel yang telah ditotolkan dengan masing-masing pereaksi dimasukkan dalam larutan fase gerak yang berupa campuran larutan metanol dan air dengan perbandingaan 1:1. Kemudian, silika gel ditunggu beberapa menit hingga larutan fase geraknya sampai ke garis atas, lalu didiamkan sejenak dan dilihat perpindahan titiknya dalam spektrofotometri UV 254 nm.

Analisa asetosal dengan metode spektrometri UV dilakukan dengan cara larutan aquades dimasukkan dalam kuvet dan diuji dengan spektrometer UV dan dilihat grafiknya pada komputer. Lalu, larutan asetosal sampel dan larutan asetosal baku masing-masing dimasukkan dalam kuvet yang berbeda hingga mencapai ¾ volume total kuvet. Kemudian diuji dengan spektrometer UV, dilihat grafik absorpsinya pada komputer, dan dicatat.

VII. Data Pengamatan

Pembuatan Kristal Asetosal No

. Perlakuan Hasil

1 Memasukkan 5 gram asam salisilat dalam labu didih, kemudian

memasukkan 7 mL anhidrat asetat dan menambahkan 3 tetes H2SO4

didapatkan asam salisilat larut

2 Memanaskan labu didih dalam suhu 60o C selama 15 menit dalam heater mantle sambil memasukkan

beberapa batu porselin kecil dalam labu didih dan mengaduknya dengan thermometer

didapatkan larutan warna hitam kebiruan

3 Memipet larutan aspirin dalam plat tetes dan menambahkan FeCl3

warna larutan tetap hitam kebiruan

4 Memanaskan kembali larutan aspirin selama 5 menit lalu memipet larutan aspirin ke plat tetes dan menambahkan FeCl3 kembali. Ulangi kembali langkah ini hingga larutan aspirin yang ditetesi FeCl3 tidak berubah warna (tetap bening)

didapatkan warna larutan hitam kebiruan, setelah itu warna larutan menjadi putih keruh dan kental

5 Menambahkan 75 mL air pada larutan aspirin

larutan yang telah ditetesi berwarna ungu dan terdapat endapan

6 Mengaduk larutan dalam labu didih dan mendiamkannya sejenak

didapatkan larutan berwarna putih keruh dan endapan putih

7 Menyaring larutan aspirin dengan corong Buchner

larutan dan endapan terpisah

8 Melarutkan endapan aspirin dalam campuran air-etanol sambil

memanaskan dalam heater mantle

endapan larut

9 Memindahkan larutan aspirin yang telah dipanaskan dalam labu erlenmeyer untuk kemudian mendiamkannya selama 24 jam

larutan aspirin dalam labu erlenmeyer

Analisa Asetosal melalui Pengujian Titik Leleh No

. Perlakuan Hasil

1 Memasukkan asetosal sampel yang telah dibuat, asam salisilat, dan asetosal baku 98% dalam pipa kapiler

didapatkan asetosal sampel, asam salisilat, dan asetosal baku dalam masing-masing pipa kapiler sebanyak 1 cm 2 Memasukkan pipa kapiler yang

berisi asetosal sampel, asam salisilat, dan asetosal baku 98% dalam melting point apparatus dan memantaunya dari suhu 120-150o C

Titik leleh asetosal sampel TL1 = 125,4o C

TL2 = 139,7o C

Titik leleh asam salisilat TL1 = 136,3o C

TL2 = 150,1o C

Titik leleh asetosal baku TL1 = 135,1o C

TL2 = 143,2o C

Analisa Asetosal melalui Pengujian Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

No. Perlakuan Hasil

1 Mengambil larutan asetosal sampel, asam salisilat, dan asetosal baku dengan pipa kapiler dan kemudian menotolkan ketiga larutan pada titik 1, 2, 3 pada silika gel

seluruh larutan telah ditotolkan pada silika gel

2 Mengeringkan silika gel silika gel kering 3 Mencelupkan dan merendamkan silika

gel pada 20 ml fase gerak (larutan metanol dan air 1:1)

4 Mengamati kenaikan fase gerak hingga sampai pada garis yang telah ditentukan pada silika gel

fase gerak mencapai garis atas

5 Mengeringkan silika gel yang telah direndam dan memasukkannya dalam spektrofotometri UV 254 nm

hasil totolan terletak pada garis batas atas dan tergabung menjadi satu

Analisa Asetosal melalui Pengujian Spektrofotometri UV No

. Perlakuan Hasil

1 Memasukkan aquades dalam kuvet, lalu menguji dengan

spektrofotometer

larutan bening dan kuvet bersih

2 Memasukkan asetosal sampel dalam kuvet hingga setinggi 3/4 kuvet

absorban tertinggi pada 228 nm

3 Memasukkan asetosal baku dalam kuvet hingga setinggi 3/4 kuvet

absorban tertinggi pada 229 nm

VIII. Perhitungan

Diketahui:

massa asetosal (C7H6O3) = 5 gram massa anhidrida asetat (C4H6O3) = 7,5 gram

Mr C7H6O3 = 138,12

Mr C4H6O3 = 102,09

Ditanyakan:

Berapa C4H6O3 yang dibutuhkan?

Jawab:

n=Gram

Mr =

5

138,12=0,036 mol Mol (n) anhidrida asetat C4H6O3

n=Gram

Mr =

7,5

102,09=0,073 mol

Asam Salisilat + Anhidrida Asetat Aspirin + Asam Asetat

M 0,036 0,073 −¿ −¿ B 0,036 0,036 0,036 0,036 S −¿ 0,037 0,036 0,036 Massa aspirin: n=Gram Mr Gram=n × Mr=0,036 ×176=6,336 gram

rende men=massa asetosal yang diperoleh

Massa perhitungan ×100

¿ 1,9

6,336×100

¿29,987

Aspirin adalah senyawa turunan asam salisilat yang dapat disintesis melalui reaksi esterifikasi. Asam salisilat dilarutkan pada anhidrida asetat sehingga terjadi substitusi gugus hidroksi (−OH) pada asam salisilat dengan gugus asetil (−OCOCH3) pada anhidrida asetat.

Dalam praktikum kali ini, digunakan senyawa pereaksi utama yaitu asam salisilat dan anhidrida asetat. Asam salisilat adalah asam bifungsional yang mengandung dua gugus –OH dan –COOH. Oleh karena itu, asam salisilat ini dapat mengalami dua jenis reaksi yang berbeda yaitu reaksi asam dan basa. Reaksi dengan anhidrida asetat dalam suasana asam akan menghasilkan aspirin melalui reaksi esterifikasi. Anhidrida asetat digunakan karena hasil esterifikasi fenol ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila digunakan derivat asam karboksilat yang lebih reaktif. Anhidrida asam asetat merupakan derivat yang lebih reaktif yang dapat menghasilkan ester asetat. Sedangkan, reaksi asam salisilat dalam suasana basa yang dilakukan dengan metanol ekses akan menghasilkan metil salisilat.

Berdasarkan reaksi asetilasi antara asam salisilat dan anhidrida asetat, digunakan senyawa anhidrida asetat untuk direaksikan dengan asam salisilat. Penggunaan anhidrat asetat karena untuk mencegah adanya air, sebab bila terdapat air maka kristal aspirin akan terurai kembali menjadi asam salisilat. Selain itu, anhidrida asetat lebih baik daripada asam asetat karena anhidrida asetat memiliki gugus asetil yang merupakan leaving group yang lebih baik bila dibandingkan dengan gugus hidroksi pada asam asetat, anhidrida asetat akan menyerang nukleofil yang ada pada asam salisilat. Gugus hidroksi merupakan leaving group yang kurang baik karena pelepasan gugus tersebut tidak dapat terjadi secara langsung pada pusat reaksi (atom C yang mengikat gugus hidroksi).

Pada percobaan yang dilakukan, digunakan 5 gram asam salisilat dan 7 ml anhidrida asetat sebagai pereaksi. Sesuai dengan reaksi asetilasi, asam salisilat akan menjadi pereaksi pembatas. Artinya secara teoritis, jumlah aspirin yang dihasilkan adalah setara dengan jumlah asam salisilat yang direaksikan. Anhidrat asetat ditambahkan berlebih agar asam salisilat habis bereaksi. Dengan adanya bergesernya kesetimbangan ke arah produk, aspirin yang dihasilkan akan semakin banyak.

Perlu diketahui bahwa anhidrat asetat terlebih dahulu harus dicampurkan dengan air. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gugus asam karboksilat; molekul anhidrat asetat akan mengalami perubahan struktur kimia jika direaksikan dengan air menjadi asam asetat. Oleh karena itu, hasil reaksi sampingan dari reaksi pembuatan aspirin adalah asam asetat.

Dalam reaksi ini juga dilakukan penambahan asam sulfat pekat sebanyak 2 tetes. Fungsi dari H2SO4 pekat yang ditambahkan yakni sebagai pemberi suasana asam karena reaksi berlangsung pada suasana asam. Penggunaan katalis asam kuat dalam reaksi ini dapat diganti dengan jenis asam kuat pekat lainnya, seperti asam fosfat. Asam sulfat tersebut berperan sebagai katalis asam, di mana dapat membuat interaksi energi ikatan antarmolekul asam salisilat dengan anhidrida asetat menjadi teraktivasi. Berikut merupakan mekanisme reaksinya.

Selain itu, penambahan asam sulfat pekat juga berfungsi sebagai zat penghidrasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hasil samping dari reaksi asam salisilat dan anhidrida asam asetat adalah asam asetat. Hasil samping ini akan terhidrasi membentuk anhidrida asam asetat. Anhidrida asam asetat akan kembali bereaksi dengan asam salisilat membentuk aspirin dan tentu saja dengan hasil samping berupa asam asetat lagi. Jadi, dapat dikatakan reaksi akan berhenti setelah asam salisilat habis karena adanya asam sulfat pekat ini.

Setelah larutan tercampur, kemudian larutan dipanaskan dalam melting point apparatus sambil diaduk dengan suhu di antara 50-60oC selama 15 menit. Reaksi ini dapat berlangsung dengan optimal pada suhu tersebut. Reaksi ini dilakukan pada suhu tinggi agar mempercepat tercapainya energi aktivasi sehingga asam salisilat dapat larut dengan sempurna. Jika larutan dipanaskan dengan suhu lebih dari 60oC, larutan akan menguap dan jika dipanaskan dengan suhu 50oC atau bahkan kurang dari suhu tersebut, maka reaksi tidak akan berjalan optimal.

Ketika larutan aspirin dipanaskan, labu didih diberi tutup dan setiap dua menit tutupnya dibuka. Hal ini disebabkan oleh adanya gas yang dihasilkan dari tumbukan partikel ketika terjadi pengadukan di heater mantle. Tumbukan partikel membuat molekul-molekul yang berada dalam larutan aspirin menimbulkan uap gas yang terperangkap dalam labu didih. Sifat gas yang berada dalam suatu wadah akan menekan ke segala arah dengan besar gaya yang jauh lebih besar dari gaya awal gas tersebut ketika dilepaskan. Oleh karena itu, jika tutup labu didih tidak dibuka setiap dua menit, maka akan terjadi penumpukan gas di dalamnya dan pada akhirnya membuat tutup labu didih sangat sulit untuk dibuka. Hal ini dapat menggangu jalannya reaksi di dalam labu didih. Setiap tutup labu didih dibuka, juga dilakuan pengecekan temperatur dengan thermometer yang bertujuan agar mempertahankan suhu konstan 60oC dalam reaksi tersebut.

Pada uji kemurnian aspirin, larutan aspirin diambil beberapa mL menggunakan pipet tetes dan diletakkan pada plat tetes untuk ditetesi dengan FeCl3 1%. Setelah ditetesi larutan besi (III) klorida, warna larutan menjadi ungu. Warna reagen yang ungu tersebut menujukkan aspirin mengandung gugus fenol. Uji ini positif karena terbentuk kompleks ungu. Reaksi ini merupakan reaksi spesifik untuk fenol. Warna ungu yang terus muncul ketika larutan pereaksi ditetesi FeCl3 menunjukkan bahwa kristal aspirin yang ada

dalam larutan masih belum benar-benar murni. Hal ini dapat diatasi dengan terus mengaduk kristal aspirin dalam larutan pereaksi dan dipanaskan melalui melting point apparatus, kemudian dipipet pada plat tetes dan ditetesi FeCl3 lagi hingga warna larutan ketika ditetesi FeCl3 tetap bening (hasil uji negatif).

Labu didih yang berisi zat pereaksi diberikan beberapa batu porselin kecil yang memiliki pori-pori untuk memperbesar luas permukaan tumbukan molekul dari zat pereaksi di dalamnya sehingga juga dapat mempercepat tercapainya energi aktivasi. Labu didih bulat dan batu porselin kecil membantu meratakan panas yang diperoleh dari melting point apparatus. Setelah pemanasan, dilakukan penambahan air hangat pada larutan secara perlahan, dengan tujuan untuk mengikat kelebihan anhidrida asetat sehingga tidak mengganggu jalannya reaksi selanjutnya.

Selanjutnya, dilakukan penambahan air dingin sebanyak 75 ml dan segera disaring menggunakan corong Buchner untuk memisahkan aspirin dari pengotornya. Harus dilakukan segera penyaringan karena reaksi pembentukan aspirin bersifat reversible dimana bila terdapat air maka dapat menyebabkan aspirin kembali menjadi komponen-komponen penyusunnya yakni asam salisilat dan anhidrida asetat. Akan tetapi, air yg ditambahkan tidak boleh terlalu banyak karena aspirin sedikit larut dalam air. Digunakan air dingin, karena dengan berkurangnya suhu, kelarutan aspirin dalam air akan berkurang. Tetapi tentu saja dengan penyaringan ini aspirin yang dihasilkan belum benar-benar murni.

Kemudian dilanjutkan dengan rekristalisasi, rekristalisasi (pembentukan kristal kembali) bertujuan untuk mendapat kristal aspirin yang lebih murni. Proses rekristalisasi menggunakan 2 pelarut yaitu campuran air hangat dan etanol sebanyak 15 mL. Jika larutan digunakan sendiri-sendiri kurang memenuhi syarat sebagai pelarut rekristalisasi. Pelarut etanol bersifat

melarutkan, sedangkan pelarut air hangatnya tidak melarutkan, sehingga dapat terbentuk kristal. Bila hanya menggunakan etanol saja maka jumlah etanol yang dibutuhkan melebihi jumlah yang diberikan dalam formulasi. Selain itu etanol yang ditambahkan berlebih akan membuat aspirin yang larut saat panas akan sulit mengkristal kembali. Etanol dipanaskan dalam labu didih yang diberi tutup supaya menghindari penguapan etanol. Begitu juga dengan air, bila menggunakan air saja maka dibutuhkan air dalam jumlah banyak sehingga tidak efisien. Penambahan air hangat ke dalam labu didih harus setelah kristal larut dalam etanol. Hal ini agar aspirin yang telah terbentuk tidak terhidrolisa kembali. Jadi, itulah kegunaan kedua pelarut untuk mendapatkan kristal yg bagus dan maksimum hasilnya.

Selain itu, campuran air hangat dan etanol sebanyak 15 mL juga digunakan sebagai pelarut karena dapat melarutkan pengotor-pengotor dalam kristal. Tetapi harus dilakukan dalam keadaan panas karena kristal tidak dapat dilarutkan pada suhu rendah. Oleh karena itu, digunakan air hangat dan larutan dipanaskan kembali. Pengotor-pengotor yang terdapat dalam kristal berasal dari batu porselin yang berpori-pori. Etanol berfungsi untuk melarutkan pengotor nonpolar, sedangkan air berfungsi untuk melarutkan pengotor yang bersifat polar.

Setelah aspirin disaring, kemudian dimasukkan dalam oven dengan temperatur 100o C. Temperatur ini digunakan dengan tujuan agar kandungan air yang masih terdapat pada kristal aspirin dapat menguap sehingga didapatkan kristal aspirin yang murni. Pada saat suhu 100o C molekul-molekul air mengalami penguapan sehingga nantinya berat yang didapatkan benar-benar berat aspirin saja.

Lalu, perlu dilakukan pendinginan terhadap larutan. Pendinginan bertujuan agar proses kristalisasi berlangsung lebih cepat. Dalam praktikum

ini dilakukan pendinginan dengan cara mendiamkan larutan aspirin selama 24 jam. Ketika suhu dingin molekul-molekul aspirin dalam larutan akan bergerak melambat dan pada akhirnya terkumpul membentuk endapan melalui dua tahap proses nukleasi (induced nucleation). Tahap pertama adalah nukleasi primer atau pembentukkan inti, yaitu tahap dimana kristal-kristal mulai tumbuh namun belum mengendap. Tahap ini membutuhkan keadaan superjenuh dari zat terlarut. Saat larutan didinginkan, pelarut tidak dapat menahan semua zat-zat terlarut, akibatnya molekul-molekul yang lepas dari pelarut saling menempel dan mulai tumbuh menjadi inti kristal. Semakin banyak inti-inti yang bergabung, maka akan semakin cepat pula pertumbuhan kristal tersebut. Tahap kedua setelah nukleasi primer adalah nukleasi sekunder. Pada tahap ini petumbuhan kristal semakin cepat, yang ditandai dengan saling menempelnya inti-inti menjadi kristal-kristal padat.

Selain itu, aspirin bersifat tidak larut dalam air dingin ataupun air panas. Hal ini dikarenakan asam salisilat sebagai bahan baku aspirin merupakan turunan asam bnezoat yang termasuk dalam asam lemah, yang bersifat sukar larut dalam air. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan aspirin dilakukan penambahan air agar dapat terjadi suatu endapan aspirin.

Analisa asetosal atau aspirin melalui metode uji titik leleh dilakukan dengan cara memasukkan asetosal dalam pipa kapiler hingga setinggi 1 cm. Seharusnya sebelum dimasukkan asetosal, salah satu ujung pipa kapiler perlu dibakar terlebih dahulu agar zat-zat yang ada di dalam pipa kapiler meleleh lebih dulu ketika proses pelelehan. Hal ini dapat menghilangkan zat yang menghambat proses pipa kapiler dalam melelehkan asetosal sehingga proses pelelehan dapat berlangsung dengan lancar. Selain itu, pembakaran ini dilakukan agar salah satu ujung pipa kapiler tersebut menutup dan dapat menampung kristal asetosal yang akan dimasukkan. Apabila salah satu ujung tersebut tidak tertutup, maka asetosal yang dimasukkan akan keluar kembali

dari pipa kapiler. Namun, pada percobaan kali ini pipa kapiler tidak dibakar terlebih dahulu, melainkan langsung diisi dengan asetosal. Hal ini nantinya dapat memengaruhi hasil percobaan yang dilakukan.

Titik leleh suatu senyawa murni (baku) biasanya memiliki interval temperatur yang sempit dan pasti, namun untuk cuplikan senyawa yang sama dan tidak murni (sampel) akan meleleh pada interval suhu yang lebar. Dalam beberapa kasus, adanya pengotor dapat menyebabkan perubahan titik leleh menjadi titik leleh yang lebih rendah atau lebih tinggi dari senyawa utamanya (senyawa baku).

Di lain sisi, jumlah asetosal yang dimasukkan ke dalam pipa kapiler memengaruhi suhu dan energi yang dibutuhkan untuk melelehkan asetosal. Semakin banyak jumlah asetosal yang dimasukkan maka semakin tinggi suhu yang dibutuhkan untuk melelehkan seluruh asetosal. Oleh karena itu, sebaiknya jumlah asetosal yang dimasukkan secukupnya saja, seperti dalam percobaan ini hanya digunakan asetosal hingga 1 cm saja. Penggunaan pipa kapiler dalam proses mengetahui titik leleh asetosal dengan melting point apparatus dikarenakan hanya pipa kapilerlah yang cocok digunakan dalam melting point apparatus.

Penggunaan suhu 120-150o C pada melting point apparatus untuk memudahkan penentuan suhu saat asetosal meleleh. Suhu tersebut juga hampir sesuai dengan suhu asetosal pada literatur, yaitu 133-135o C. Melting point apparatus yang digunakan untuk melelehkan asetosal dapat menaikkan suhu asetosal secara perlahan sehingga asetosal dapat meleleh dengan baik. Selisih antara suhu awal zat saat mulai melebur dan suhu akhir zat saat selesai meleleh disebut dengan range melting point apparatus. Suhu awal dicatat saat pertama kali asetosal berubah dari fase padat ke cair, sedangkan suhu akhir dicatat ketika asetosal melebur secara sempurna.

Pada percobaan ini, melting point yang ditunjukkan oleh asetosal baku ialah sebesar 135,1 ℃−¿ 143,2 ℃ . Sedangkan melting point yang ditunjukkan oleh asetosal sampel ialah sebesar 125,4 ℃−¿ 139,7 ℃ . Dan melting point yang dutunjukka oleh asam salisilat ialah sebesar 136,3

℃−¿ 150,1 ℃ . Berdasarkan data tersebut, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara asetosal baku dan asetosal sampel. Hal ini menunjukkan perbedaan tingkat kemurnian antara asetosal baku dan asetosal sampel. Faktor yang memengaruhi kemurnian suatu zat ialah adanya zat pengotor. Zat pengotor tersebut mungkin masih mengendap karena tidak berhasil dilarutkan oleh etanol dan air panas saat proses sintesis asetosal sehingga menghambat proses pelelehan asetosal sampel.

Analisa asetosal selanjutnya dengan metode spektrofotometri UV. Zat yang akan diuji dengan spektrofotometri akan lebih baik jika diuji dalam bentuk larutan, dikarenakan larutan memiliki ukuran molekul yang kecil sehingga ketika cahaya UV diteruskan ke dalam sampel, cahaya tidak terlalu banyak diserap/diabsorbsi oleh komponen sampel. Hal ini dapat menyebabkan menigkatnya keakuratan pembacaan zat oleh spektrofotometri UV.

Pada percobaan spektrofotometri UV, awalnya terdapat kuvet yang diisi dengan aquades dan setelahnya diuji dengan spektrofotometer. Aquades ini digunakan sebagai pembanding nilai panjang gelombang dan absorbansinya. Absorbansi adalah suatu polarisasi cahaya yang terserap oleh bahan pada panjang gelombang sehingga akan membentuk warna tertentu. Selain itu digunakan pula larutan blanko yang digunakan untuk mengetahui serapan zat yang bukan analit. Masing-masing kuvet berbeda diisi dengan asetosal baku dan asetosal sampel sebanyak ¾ bagian dari kuvet, kemudian diuji dengan menggunakan spektrofotometer. Tingkat absorbansi dari asetosal

baku dan asetosal sampel berbentuk grafik dan dapat dilihat pada komputer yang telah tersambung dengan spektrofotometer.

Cara memegang kuvet yang benar ialah dengan memegang di bagian yang buram, agar cahaya yang masuk tidak akan terhalang. Perlu diketahui bahwa bagian bening dari kuvet tersebut merupakan tempat masuknya cahaya. Identifikasi dan karekaterisasi asetosal dapat dilakukan dengan metode KLT atau Kromatografi Lapis Tipis. Bahan yang digunakan pada metode KLT ini berupa silika gel. Silika gel umumnya mengandung bahan tambahan kalsium sulfat yang berfungsi untuk mempertinggi daya lekat. Silika gel digunakan sebagai absorben bagi senyawa-senyawa netral, asam, dan basa.

Pada percobaan KLT ini, silika gel diukur terlebih dahulu, yaitu dengan diberi garis sebagai penanda batas bagi fase gerak dan diberi jarak pula bagi larutan yang akan ditotol yaitu masing-masing larutan sebesar 1 cm. Tujuan diukurnya silika gel ini ialah agar bercak yang terbentuk pada teratur. Pada percobaan ini, digunakan pipa kapiler untuk menotolkan larutan asetosal baku, asetosal sampel, dan asam salisilat 40 ppm ke atas silika gel. Alasan penggunaan pipa kapiler adalah karena untuk memudahkan saat menotolkan larutan ke silika gel, supaya bercak/noda yang terbentuk tidak terlalu besar. Larutan asetosal baku, asetosal sampel, dan asam salisilat ditotol dengan jarak 0,5 dari bawah silika gel.

Silika gel yang telah ditotol tersebut kemudian dikeringkan sebelum dicelup ke dalam larutan fase gerak. Setelah kering, silika gel dimasukkan ke dalam gelas beaker yang telah berisi fase gerak yang dibuat dari methanol dan air dengan perbandingan 1:1. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan tingkat kepolaran saat proses penotolah. Ketika direndam, larutan fase gerak akan naik hingga mencapai garis yang ditentukan. Apabila fase gerak telah mencapai garis, maka silika gel tersebut diambil untuk kemudian diamati dengan menggunakan UV 254 nm. Dari pengamatan tersebut didapatkan bercak hasil penotolan ketiga larutan (asetosal baku, asetosal sampel, dan asam salisilat). Dari bercak tersebut, dapat dihitung nilai

Rf nya. Rf adalah parameter karakteristik kromatografi lapis tipis. Rf dapat difenisikan sebagai perbandingan antara jarak senyawa dari titik awal dan jarak tepi muka pelarut dari titik awal. Harga Rf dipengaruhi oleh pelarut yang dugunakan, bahan fase gerak, suhu, panjang trayek migrasi, dan ketidakhomogenan lempeng.

Pada percobaan kali ini nilai Rf tidak dapat dihitung karena ketiga bercak yang terbentuk terletak pada posisi yang sejajar dan terlihat agak menyatu. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada praktikum uji kemurnian dan karakteristik asetosal adalah ketika menotolkan larutan ke atas silika gel, larutan yang ditotolkan ke atas silika gel harus ditotol secukupnya sehingga diameter dari larutan yang ditotol tidak terlalu besar. pada percobaan ini, larutan yang ditotol terlalu banyak, sehingga saat bercak/noda tersebut diamati dengan UV 254 nm bercak tersebut terlihat menyatu. Selain itu, larutan fase gerak yang terdiri dari methanol dan air juga memengaruhi pengujian kemurnian asetosal ini. methanol bukanlah pelarut yang baik. Pada larutan fase gerak seharusnya digunakan etil asetat, karena etil asetat merupakan larutan pengembang yang lebih baik dibandingkan methanol.

X. Kesimpulan

1. Reaksi esterifikasi antara asam salisilat dan anhidrida asetat menghasilkan asam asetil salisilat sebesar 1,9 gram

2. Dalam proses rekristalisasi digunakan etanol dan air sebagai pelarut 3. Asetosal dapat dianalisis dengan metode titik leleh, spektofotometri UV,

dan KLT. Dengan metode titik leleh didapat titik leleh asetosal sebesar 125,4 ℃−139,7℃ . Sedangkan dengan metode KLT, nilai Rf tidak dapat dihitung karena posisi bercak 1 dan bercak 2 sejajar dan agak menyatu

DAFTAR PUSTAKA Arista, I. 2010. Kromatografi Lapis Tipis. Tersedia online di

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19236/3/Chapter%20II.pdf [diakses pada 15 Oktober 2015 pukul 02.22 WIB]

Cairns, D. 2004. Intisari Kimia Farmasi, Edisi Kedua. Jakarta: EGC.

Fessenden, R.J., dan Fessenden, J.S. 1982. Kimia Organik Jilid 2. Jakarta: Erlangga. Gandjar, I. G., dan A. Rohman. 2007. Kimia Farmasi Analisis. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Groggin, P.H. 1985. Unit Process in Organic Chemistry. New York: Mc Grow Hill Book

Haqiqi, S.H. 2008. Tersedia online di http://www.siafif.com/kuliah/sukma/semester %208/SKRIPSI%20KAKAK%20TINGKAT/lumut222/paper-kromatografi-lapis-tipis.pdf [diakses pada 15 Oktober 2015 pukul 02.32 WIB]

Horizon. 2011. Penuntun Praktikum Kimia Organik II. Jambi: Universitas Jambi. Irwandi, D. 2014. Experient’s of Organic Chemical. Jakarta: UIN Press

Khopkar, S.M. 2003. Konsep Dasar Kimia Analitik. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Oxtoby, D.W., H.P. Gillis, dan N.H. Nachtrieb. 1999. Principles of Modern

Chemistry Fourth Edition. US: Harcourt Inc.

Permanasari, A. 2011. Spektrofotometri Serapan UV-Vis. Tersedia online di http://anna-permanasari.staf.upi.edu/files/2011/03/Spektro-UV-Vis.pdf [diakses pada 15 Oktober 2015 pukul 01.40 WIB]

Triyati, E. 1985. SPEKTROFOTOMETER ULTRA-VIOLET DAN SINAR

TAMPAK SERTA APLIKASINYA DALAM OSEANOLOGI. Jurnal Oseana, Volume X Nomor 1. Tersedia online di

http://www.oseanografi.lipi.go.id/publikasi/oseana_x(1)39-47.pdf [diakses pada 15 Oktober 2015 pukul 01.23 WIB]

Wilbraham, A. 1992. Pengantar Kimia Organik dan Hayati. Bandung: ITB. Wiwin. 2008. Kepolaran Ikatan. Tersedia online di

http://kimia.upi.edu/utama/bahanajar/kuliah_web/2008/wiwin

%200606489/index_files/Page2852.htm [diakses pada 15 Oktober 2015 pukul 01.14 WIB]

LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar Alat 5.3. Gambar alat

Lampiran 2. Gambar Data Pengamatan

Gambar Keterangan Gelas Kimia Erlenmeye r Corong Buchner Corong Kertas Saring Kaca arloji Heater mantle Gelas Ukur Pipet Tetes Pipa Kapiler Oven Melting point apparatus Timbanga n Termomete r Spektofotometri UV

Larutan asetosal setelah dipanaskan selama 15 menit pada suhu 50−60℃ dan ditambahkan 75 ml air

Larutan asetosal disaring dengan corong Buchner

Endapan yang telah terpisah dari larutan dimasukkan ke dalam gelas beaker

Endapan asetosal ditambahkan dengan 15 ml etanol dan 37,5 ml aquades untuk selanjutnya dipanaskan

Asetosal didinginkan sampai terbentuk kristal jarum

Kristal jarum disaring dengan menggunakan kertas saring dan corong agar terpisah dari larutan

Kristal jarum telah dipisahkan dari larutan

Asetosal ditimbang sebelum dikeringkan dengan oven