1 PENGELOLAAN AIR DI TINGKAT PETANI PADA LAHAN GAMBUT

BERBASIS MASYARAKAT

KASUS : UPT LAMUNTI, KAWASAN PLG KALIMANTAN TENGAH

Muhammad Noor

Makalah disampaikanpada Lokakarya

“Sistem Pengelolaan Air Lahan Rawa Gambut Berbasis Masyarakat” 4-6Januari 2011, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Sustainable Lowland Use Through Innovative Community Based Environment System (SLUICES) Project

2 PENGELOLAAN AIR DI TINGKAT PETANI PADA LAHAN GAMBUT

BERBASIS MASYARAKAT

KASUS : UPT LAMUNTI, KAWASAN PLG KALIMANTAN TENGAH Muhammad Noor

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Jl. Ke bun Karet, Lokatabat. Banjarbaru 70712

Telp/fax 0511 4772534 Email : balittra@litbang.deptan.go.id

I. PENDAHULUAN

Pengembangan rawa, termasuk lahan gambut sebagai lahan alternatif bagi pengembangan pertanian dipandang mendesak karena (1) penyusutan lahan-lahan pertanian, khususnya di Jawa dan Bali cenderung meningkat, 2) pertambahan penduduk mendatang masih cukup tinggi, (3) kebutuhan pangan dan hasil pertanian lainnya terus meningkat; dan (4) kemiskinan semakin meluas, khususnya yang menggantungkan sumber pendapatannya dari pertanian. Pilihan rawa sebagai lahan pertanian karena potensinya yang dinilai dapat diandalkan karena antara lain (1) ketersediaan air yang melimpah; (2) topografinya yang relatif datar dan tidak berbatu-batu, (3) akses wilayah yang relatif mudah dapat dicapai melalui jalur sungai, dan (4) ketersediaan lahan cukup luas. Peruntukan lahan untuk pertanian oleh pemerintah sekarang mendapatkan perhatian yang besar. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mencanangkan untuk adanya lahan abadi untuk pangan seluas 15 juta hektar dan Kementerian Transmigrasi pada periode 2010-2014 merencanakan penempatan transmigran baru ke berbagai wilayah, temasuk lahan rawa sebanyak 240.000 kepala keluarga .

Banyak dan beragam kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian di lahan rawa ini baik teknis, sosial, ekonomi maupun budaya. Masalah teknis utama adalah pengelolaan air dan lahan. Pemahaman secara benar terhadap sifat dan watak biofisik lahan dan lingkungan fisiknya merupakan kunci keberhasilan dalam penyusunan rancang bangun pengelolaan air dan lahan rawa

3 secara berkelanjutan. Dalam konteks, Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah (1995-1999) yang mengalami hambatan dan kendala, khususnya dalam pemanfaatan dan pengembangan untuk pertanian memerlukan banyak perhatian yang tidak hanya konsep, tetapi juga aksi atau intervensi dalam upaya revitalisasi pertanian di kawasan tersebut. Kawasan PLG Sejuta Hektar dibagi dalam 6 (enam) wilayah pengembangan, yaitu (1) Lamuntl, (2) Dadahup, (3) Palingkau, (4) Jenamas, (5) Kapuas Hulu, dan (6) Sebangau-Palangka Raya (Team MP-EMRP. 2008). Wilayah Lamunti sendiri terdiri atas 15 UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) dan beberapa desa masyarakat, yang sebagian wilayahnya menitik beratkan pada pengembangan pertanian. Pengembangan pertanian di desa-desa wilayah Lamunti ini sangat beragam.

Berdasarkan tingkat kemajuan pertanian dan tingkat pendapatan masyarakatnya wilayah Lamunti dapat dipilah atas 3 (tiga) kelompok, yaitu (1) kelompok yang relative maju berkembang , (2) kelompok sedang berkembang , dan (3) kelompok kurang berkembang. Dengan pembagian di atas maka upaya pengembangan lebih lanjut dapat didasarkan pada kondisi kendala dan potensi yang dihadapi pada masing-masing kelompok, khususnya berkenaan dengan infrastruktur pengelolaan air dalam mendukung pengembangan pertanian pada masing-masing kelompok. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan kondisi nasional strategis juga patut diperhitungkan dalam pembinaan dan intervensi. Dalam konteks, alih fungsi lahan atau pergeseran komoditas yang menunjukkan perkembangan baru yaitu semakin luasnya intenvensi pengembangan perkebunan kelapa sawit yang merambah ke wilayah lahan pertanian yang diperuntukan untuk tanaman pangan.

Uraian berikut mengemukakan tentang (1) kondisi pertanian lahan rawa Kalimantan secara umum sebagai pembelajaran, (2) kondisi pertanian UPT Lamunti kawasan PLG Kalimantan Tengah sebagai percontohan kasus khusus, dan (3) proyeksi pengaruh pengaturan tinggi muka air terhadap peningkatan produktivitas pertanian sebagai upaya intenvensi pada demplot SLUICES.

4 II. KONDISI PERTANIAN LAHAN RAWA KALIMANTAN

Berdasarkan hidrotopografi wilayahnya sebagai cerminan dari pengaruh luapan pasang sungai/laut, maka wilayah pasang surut dibagi dalam 4 (empat) tipe luapan, yaitu tipe A, B, C, dan D. Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan istilah lahan katogori I untuk tipe A, selanjutnya kategori II, III dan IV untuk tipe B, C dan D. Batasan yang dimaksudkan dengan tipe luapan A, B, C dan D adalah sebagai berikut :

Tipe A : wilayah pasang surut yang selalu mendapat luapan pasang baik pasang tunggal (purnama) maupun pasang ganda (perbani) serta mengalami pengatusan secara harian. Wilayah tipe luapan ini meliputi pesisir pantai dan sepanjang tepian sungai.

Tipe B: wilayah pasang surut yang mendapat luapan hanya saat pasang tunggal (purnama), tetapi mengalami pengatusan secara harian. Wilayah tipe luapan ini meliputi wilayah ke pedalaman sejauh < 50-100 km dari tepian sungai.

Tipe C: wilayah pasang surut yang tidak mendapat luapan pasang dan mengalami pengatusan secara permanen. Pengaruh ayunan pasang diperoleh hanya melalui resapan (seepage) dan mempunyai muka air tanah pada jeluk < 50 cm dari permukaan tanah.

Tipe D : wilayah pasang surut yang tidak mendapat pengaruh ayunan pasang samasekali dan mengalami pengatusan secara terbatas. Muka air tanah mencapai jeluk > 50 cm dari permukaan tanah.

Pasang tunggal bertahan dengan ketinggian pasang optimal yang dapat meluapi lahan hanya sekitar 3-4 hari dan lamanya antara 3-4 jam saja, khususnya pada lahan-lahan tipe B. Pada musim kemarau, pasang ganda adakalanya tidak dapat meluapi lahan karena debit air yang kurang atau menurun. Jadi kemampuan pengairan untuk lahan tipe B hanya pada saat pasang tinggi yang mempunyai permukaan pasang nisbi lebih tinggi. Pasang tunggal pada musim hujan lebih tinggi daripada musim kemarau. Selisih tinggi permukaan pasang tunggal antara musim hujan dengan musim kemarau pada lahan sulfat masam tipe A mencapai 30 cm, pada tipe B mencapai 40 cm. Selisih pasang ganda antara musim hujan dengan musim kemarau pada lahan tipe B mencapai 70 cm (Kselik, 1992). Ketinggian permukaan air pada musim hujan di lahan tipe C mencapai 65 cm,

5 tetapi pada musim kemarau terjadi kekeringan dengan muka air tanah mencapai > 70 cm di bawah permukaan tanah (Aribawa et al, 1990).

Reklamasi telah merubah kondisi tata air dan fluktuasi ketinggian air pasang sebagaimana yang ditunjukkan hasil pengamatan pada UPT Unit Tatas (Kabupaten Kapuas, Kalteng), Barambai dan Tabunganen (keduanya termasuk Kabupaten Batola, Kalsel), yang semuanya merupakan wilayah pengembangan pasang surut dengan sistem Garpu. Ketinggian pasang tunggal di ujung saluran sekunder (kolam) pada UPT Unit Tatas (yang berjarak 5,5 km dari muara sungai Kapuas Murung) hanya mencapai 70 cm, sementara di muara sungai Kapuas Murung ketinggian air mencapai 200 cm (Vermulst, 1990). Berarti selisih ketinggian pasang antara muara sungai Kapuas Murung dengan ujung saluran sekunder (jarak 5,5 km) pada sistem reklamasi Garpu Unit Tatas ini berkisar 130 cm. Ketinggian pasang tunggal di muara sungai Barito mencapai 165 cm, sementara di ujung sekunder (jarak 8 km) pada sistem reklamasi Garpu Barambai mencapai 150 cm (Roelse et al. 1986).

Fluktuasi harian pasang pada saluran tersier (berjarak 200 m dari saluran sekunder dan 3 km dari muara saluran primer) pada UPT Unit Tatas berkisar 40 cm. Tinggi muka air tanah berada pada 54 cm di bawah permukaan tanah (Aribawa, et al., 1990). Lahan rawa pada UPT Unit Tatas ini dapat digolongkan sebagai tipe B. Selisih ketinggian pasang tinggi pada UPT Barambai antara saluran tersier ke 5 dengan muara sungai (berjarak 700 m dari saluran sekunder, 8 km dari muara sungai Barito, atau 60 km dari laut) hanya 165 cm. Fluktuasi harian pasang mencapai 40 cm (Beek, 1990; Aribawa et al., 1990). Pada saluran tersier yang sejajar saluran sekunder pada UPT Barambai (berjarak 3 km sebelah Barat dari sungai Barito) selisih ketinggian pasang mencapai 10 cm. Muka air tanah maksimum 22 cm, tetapi turun pada musim kemarau mencapai 100 cm di bawah permukaan tanah (Aribawa et al., 1990). Lahan rawa pada lokasi UPT Barambai ini, termasuk tipe luapan C. Pasang tunggal maupun pasang ganda dapat meluapi lahan UPT Tabunganen sampai di lokasi saluran tersier (berjarak 600 m sebelah utara saluran sekunder dan 10 km dari sungai Barito). Ketinggian

6 genangan atau muka air sekitar 27 cm di atas tanah (genangan) dan paling rendah 3 cm di bawah permukaan tanah. Lahan rawa pada UPT Tabunganen ini termasuk tipe A. Menurut Kselik (1990) perbedaan permukaan air antara ujung saluran pengatusan (kolam) dari muara primer/sungai (berjarak 8-10 km) pada reklamasi Sistem Garpu rata-rata 80 cm.

Perbedaan tipe luapan di atas memberikan konsekuensi diperlukannya sistem penataan air dan penggunaan lahan atau pola tanam yang spesifik sesuai dengan kondisi biofisik lingkungan, termasuk kemampuan masyarakatnya. Misalnya untuk tipe luapan A dan B sesuai atau cocok untuk tanaman pangan (padi, palawija dan hortikultura), tipe luapan C sesuai untuk tanaman perkebunan, dan tipe luapan D sesuai untuk tanaman perkebunan terbatas atau hutan sebagai wilayah konservasi.

III. KONDISI PERTANIAN LAHAN UPT LAMUNTI 3.1. Kondisi Tata Air Makro

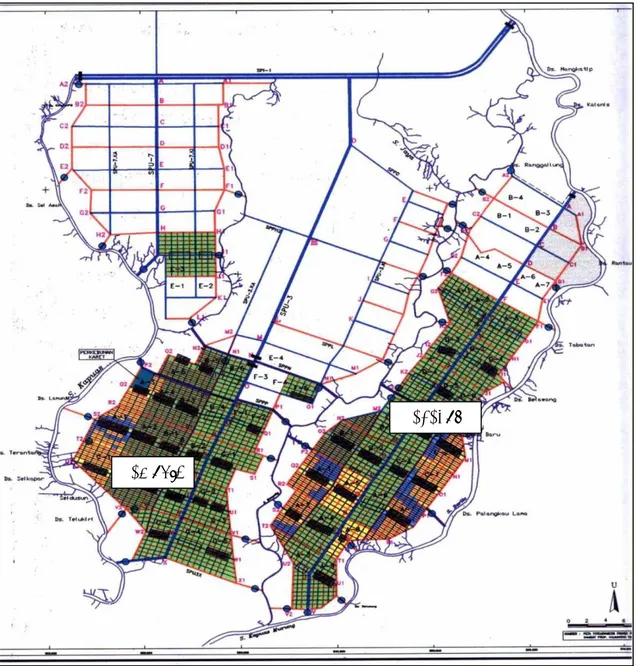

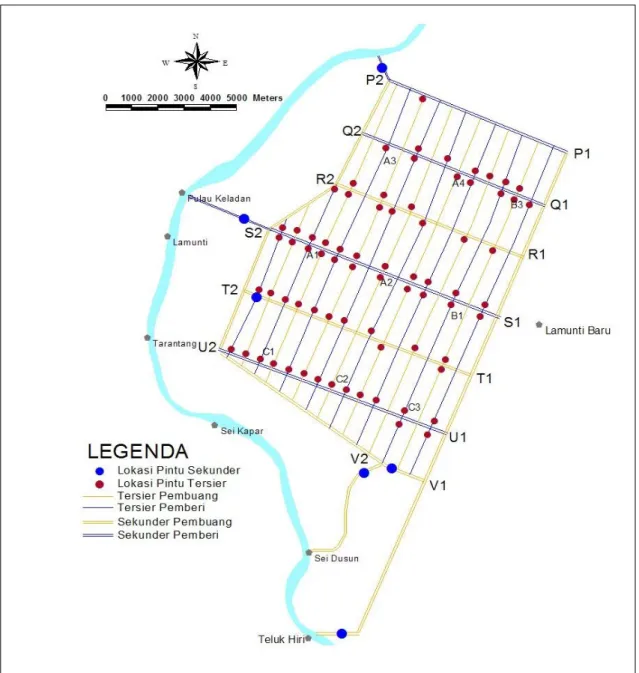

Wilayah UPT Lamunti berada dalam sistim tata air yang pada awalnya ditata dalam sistem satu arah (one way flow system), tetapi akibat infrastruktur jaringan tata air dan pintu-pintu air yang belum lengkap dan sebagian rusak maka operasional tata air belum berjalan sepenuhnya (Gambar 1). Jaringan utama berdasarkan konsep rancangan awal, saluran irigasi dipasok dari SSP (Saluran Sekunder Pembantu) dari utara ke selatan, dimensi lebar 15 m dalam 3 m. Tegak lurus SSP terdapat Saluran Sekunder setiap jarak 600-625 m, yakni O1-O2, P1-P2, Q1-Q2, R1-R2, S1-S2, T1-T2, U1-U2, V1-V2. Saluran sekunder ini berselang-seling berupa saluran sekunder pemberi (warna biru) dan saluran sekunder pembuang (warna kuning), dilengkapi dengan pintu air di pangkal Sungai Kapuas (Gambar 2). Dimensi saluran primer lebar atas 15 m, lebar bawah 10 m, dan dalam 3 m. Saluran sekunder arah Barat-Timur, terdiri dari sekunder pemberi (biru) di bagian tanggulnya dibuat untuk jalan diperkeras, sedangkan sekunder pembuang (kuning) tanggulnya tidak dibuat untuk jalan. Jarak antar saluran

7 sekunder pemberi dengan saluran sekunder pembuang sekitar 2.500 m. Kondisi sekarang aliran pasang-surut bebas terjadi karena bangunan kontrol pintu air baik di sekunder maupun di tersier tidak berfungsi. Sistim one way flow dengan membuat saluran pemberi dan saluran pembuang terpisah tidak berjalan. Usaha perbaikannya memerlukan waktu lama dan biaya besar. Kesempatan perbaikan dalam jangka pendek hanya ada di tingkat tersier (Tata Air Mikro).

Kondisi sekarang ketiga pintu air utama tersebut di atas sudah tidak berfungsi sesuai dengan rancangan awal, karena semua pintu air sudah dirusak, bahan materialnya berupa besi, plat baja dan kayu ulin dicuri orang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang dibangun sangat rendah. Tipe luapan pasang termasuk pasang ganda dimana setiap hari terjadi pasang ganda dan pasang tunggal (dua kali pasang dalam 24 jam) . Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim IPB (2009) menunjukkan rata-rata muka air maksimum pada musim hujan (MH) lebih tinggi sekitar 50 cm daripada musim kemarau (MK). Rata-rata muka air minimum pada MH relatif sama dengan MK. Beda elevasi muka air maksimum dan minimum (amplitudo) sekitar 226 cm pada MK (Agustus-September), sedangkan pada MH sekitar 264 cm (Desember-Januari). Kondisi ini memperlihatkan bahwa dari segi drainase pada MK dan terutama pada MH outlet pembuang tidak menjadi penghambat. Beberapa kasus yang terjadi di blok tersier, pada saat MH air masam masuk ke lahan dan mematikan tanaman disebabkan oleh tidak lancarnya aliran di saluran tersier akibat dari tidak terpeliharanya saluran tersebut dari rumput sepanjang saluran karena lahan sekitarnya masih semak belukar (tak diusahakan). Menahan air di tersier dengan mengoperasikan pintu air pada saluran tersier berpeluang berhasil karena beda muka air antara tinggi maksimum dengan minimum pada MK di sungai Kapuas Murung sekitar 230 cm.

8

Gambar 1. Sistem tata air di daerah Lamunti dan Dadahup (Blok A) Kawasan PLG Sejuta Hektar, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah

Lamunti

9 (saluran sekunder pemberi = biru; saluran sekunder pembuang = kuning)

Gambar 2. Sketsa sistem tata air di Lamunti, Kawasan PLG Sejuta Hektar, Kab Kapuas, Kalimantan Tengah

10 3.2. Kondisi Tata Air Mikro Sebelum Intervensi

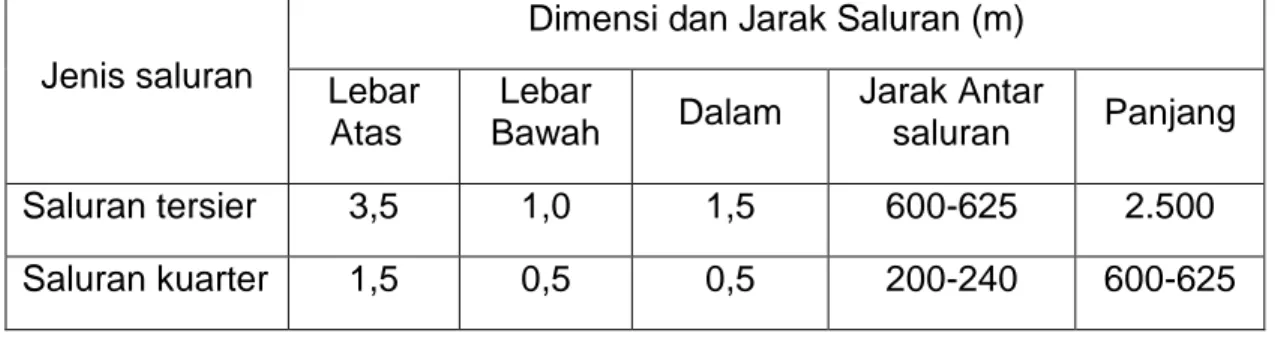

Saluran tersier dibuat tegak lurus saluran sekunder juga terdiri dari saluran tersier pemberi dan saluran tersier pembuang. Pangkal saluran tersier pemberi bersambung dengan sekunder pemberi dilengkapi dengan pintu air tersier, tetapi ujungnya tidak bersambung dengan sekunder pembuang. Saluran tersier pembuang bersambung dengan sekunder pembuang yang dilengkapi dengan pintu air tersier pembuang, tetapi tidak bersambung dengan sekunder pemberi. Setiap unit saluran tersier pemberi melayani areal sekitar 325 hektar (kotor) atau sekitar 300 hektar (bersih). Demikian pula untuk saluran tersier pembuang melayani areal sekitar 325 hektar kotor atau sekitar 300 hektar bersih. Lahan usaha antar saluran tersier disebut dengan blok dari Barat ke Timur urut A, B, C, D, E dan F.. Misal Desa A1 terdiri dari enam blok A, B, C, D, E, dan F. Saluran kwater dibuat tegak lurus tersier arah Barat-Timur. Satu blok kuarter luas 15 hektar (kotor) atau 14 hektar (bersih), terdiri dari 7 petani. Sebagai contoh di desa A1 Lamunti Permai, blok F terdiri dari 10 blok kwarter utara F1 – F10, dan 8 blok kwarter selatan F11 – F18. Dimensi saluran tersier dan kuarter disajikan pada Tabel.1.

Tabel 1. Dimensi saluran tersier dan kuarter pada UPT Lamunti, Kalteng

Jenis saluran

Dimensi dan Jarak Saluran (m) Lebar Atas Lebar Bawah Dalam Jarak Antar saluran Panjang Saluran tersier 3,5 1,0 1,5 600-625 2.500 Saluran kuarter 1,5 0,5 0,5 200-240 600-625

Pintu air terpasang di ujung atau pangkal saluran tersier terdiri dari tiga tipe. Tipe-1 berupa pasangan beton dengan pintu sorong ulir vertikal plat baja aliran

underflow, ada jembatan di atasnya. Tipe-2 berupa pasangan beton dengan pintu

11 jembatan di atasnya. Tipe-3 badan bangunan precast beton, pintu sorong plat baja

underflow. Hanya saja pintu-pintu air di atas banyak tidak berfungsi dan sebagian

badan bangunan rusak berat. Fungsi pintu air di saluran tersier diharapkan mampu membuang kelebihan air hujan dan air masam (pH 3-3.5) pada MH di saluran tersier terbuang ke Sungai. Kapuas Murung. Pada MK menahan air setinggi mungkin supaya kedalaman air tanah di lahan tidak lebih dari 1 m untuk mencegah kebakaran lahan. Dengan demikian pintu harus dilengkapi baik di pangkal maupun di ujung saluran tersier. Pada pintu yang sudah ada dalam kondisi tubuh bangunan masih baik, dilakukan pergantian daun pintu menjadi overflow precast (tabat), sedangkan di lokasi yang belum ada atau ada tetapi tubuh bangunannya rusak berat dibuat pintu baru.

Pengaruh masuknya air pasang ke saluran tersier tergantung pada tipe hidro-topografi lahan dan jauh-dekat lokasinya ke sungai utama. Umumnya aliran pasang terjadi lemah di saluran tersier, kecuali di lokasi desa A3. Di lokasi desa ini aliran air pasang cukup kuat di saluran tersier, tetapi tidak meluap ke permukaan tanah. Pada musim hujan diharapkan drainase penuh untuk membuang air masam hasil oksidasi pirit yang terjadi pada musim kemarau, elevasi muka air di saluran tersier harus dirancang serendah mungkin. Untuk itu di pangkal saluran tersier harus dilengkapi dengan pintu air otomatik yang menutup pada waktu pasang dan membuka waktu surut.

Pengelolaan air di tingkat lahan usaha tani (TAM) merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pengembangan lahan rawa. Tujuannya mencakup pelayanan pemenuhan kebutuhan air tanaman maupun drainase , dan kebutuhan pencucian tanah . Termasuk pula diantaranya adalah untuk memacu proses pematangan tanah, perbaikan atau pelindian (leaching) terhadap asam dan bahan-bahan beracun serta untuk pengembangan lahan dalam jangka panjang .Pertumbuhan tanaman yang kurang berhasil sering diakibatkan oleh pengaruh yang ditimbulkan dari air yang tergenang di lahan dalam waktu yang lama akibat kurang memadainya sarana untuk proses pelindian maupun tidak adanya penyegaran air secara periodik . Bagi tanah yang kaya akan kandungan bahan

12 organik kondisi yang demikian itu akan mengarah kepada kondisi anaerobik, keracunan tanah dan rendahnya kualitas kandungan bahan organik sehingga kurang sesuai untuk pertumbuhan tanaman yang produktif. Tidak adanya pengelolaan air di lahan usaha tani yang dilakukan dengan baik disertai dengan buruknya pengoperasian bangunan-bangunan pintu air maka waktu proses pematangan untuk mencapai sebagaimana yang diharapkan menjadi semakin lama.

3.3. Kondisi Lahan Usaha Tani

Kondisi lahan usaha tani UPT Lamunti dapat dipilah dalam kategori (1) lahan yang terluapi langsung dan (2) tidak terluapi langsung. Pada lahan yang lebih sering terkena irigasi pasang sasarannya adalah pertanaman padi dua kali dalam setahun, pada musim kemarau ada kemungkinan perlu menggunakan pompa agar bisa mencapai hasil pertanian yang optimal. Kondisi yang ada untuk keperluan pemasukan (supply) air tidak perlu diadakan perubahan. Kalau ada penambahan hubungan antara saluran tersier dan sub-tersier dengan saluran sekunder, maka perlu diperhatikan agar semua drainase benar-benar dapat dikendalikan oleh para petani. Pada lahan yang tidak terkena luapan pasang (tadah hujan) Sasarannya adalah tanam padi sekali setahun di musim hujan dan tanaman palawija di musim kemarau

Untuk maksud itu drainase lahan perlu penyempunaan untuk tanaman palawija di musim kemarau. Pada musim hujan perlu adanya keseimbangan antara keperluan pelindian (leaching) kandungan racun dari dalam lapisan tanah dengan keperluan mempertahankan permukaan air d iatas lahan untuk budidaya tanaman padi. Lahan diusahakan yang tidak ditanami atau menjadi semak belukar sangat merugikan bagi petani rajin karena rawan terhadap hama dan bahaya kebakaran pada MK. Kondisi ini menjadi faktor penghambat utama keberhasilan usahatani di daerah ini. Banyak petani yang telah membuka lahan 2 (dua) hektar untuk kebun karet tetapi habis terbakar pada MK dengan sumber api berasal dari sekeliling belukar kering lahan yang tidak diusahakan. Beberapa

13 kasus yang terjadi di blok tersier saat MH air masam masuk ke lahan dan mematikan tanaman disebabkan oleh tidak lancarnya aliran di beberapa ruas saluran tersier akibat dari tidak terpeliharanya ruas saluran tersebut dari rumput sepanjang saluran karena lahan sekitarnya masih semak belukar (tak diusahakan). Total lahan yang dibudidayakan di sembilan desa luasnya 2.050 hektar, dari total luas lahan yang tersedia 10.133 hektar, persentase lahan yang dibudidayakan sekitar 20.2%, atau sekitar 79.8% masih semak belukar. Berbagai alasan yang menyebabkan kecilnya lahan yang dibudidayakan adalah: (a) banyak transmigran lokal yang tidak tahan dengan kondisi setempat, kemudian meninggalkan lokasi kembali ke kampung asalnya, mereka hanya datang jika pohon buah-buahan di kebun pekarangan (rambutan, mangga, cempedak, petai, kelapa) sedang panen; (b) transmigran daerah asal yang tidak tahan atau betah dengan kondisi setempat, banyak yang pulang ke daerah asal nya atau bekerja di kota, umumnya mereka sudah menjual tanahnya (sertifikat hak pakai) ke transmigran yang masih bertahan di daerah ini atau ke pihak lain; (c) transmigran yang masih bertahan tidak berani membuka lahannya karena resiko kebakaran dari semak belukar lahan yang tidak digarap di sekelilingnya. Pola usaha tani dan penataan lahan dari demplot pada delapan desa yang dipantau disajikan pada Tabel 2

14 Tabel 2. Pola tanam dan penataan lahan usaha tani desa terpilih, Lamunti,

2009.

No Lokasi UPT/Desa Komoditas Utama dan Pola

Tanam Penataan lahan 1 A1- Desa Lamunti

Permai

Semangka, jagung manis, nenas, dan singkong – sayuran

Tegalan/Kebun 2 A2-Desa Menyahi Karet (karet-jagung

manis/padi gogo)

Tegalan/Kebun/ Tadah hujan 3 A4-Desa Keladan

Jaya

Jagung, sayuran cabai, tomat, timun, bayam, kacang tanah, bawang prei dan kangkung Tegalan/Kebun 4 B1-Desa Warga Mulyo Karet (karet-padi-palawija dan sayuran) Tegalan/Kebun/ Tadah hujan 5 B3-Desa Sri Widadi Jeruk/Mangga (jeruk/

mangga-tomat/terung/ cabai/ kol/jagung)

Tegalan/Kebun 6 C1-Desa Harapan

Jaya

Sayur (cabai, bawang

perai-jagung manis) Tegalan/ Kebun 7 C2-Desa Sekata

Bangun

Karet dan pantung dengan

jagung Tegalan/Kebun

8 C3-Desa Sekata

Makmur Padi-Karet (padi/karet)

Sawah dan Kebun

Khusus pada musim tanam MK 2010 intensitas hujan yang cukup tinggi pada bulan-bulan April-Juli bahkan Agustus 2010 tidak seperti biasanya maka banyak bibit padi yang sudah tua dan tidak mungkin lagi ditanam bahkan sebagian yang sudah ditanam menjadi mati karena tenggelam. Namun demikian, beberapa lokasi yang relatif lebih tinggi dengan drainase yang cukup baik dapat memanfaatkan kondisi iklim untuk menanam palawija dan sayur mayur dan berhasil dengan baik seperti jagung, semangka, terung, cabai dan lain sebagainya.

15 3.4. Kelembagaan Usaha Tani

Kelembagaan petani dan eksternal sebagai pendukung merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pengembangan usaha tani maupun wilayah pedesaan. Banyak permasalahan petani yang hanya dapat dipecahkan dengan adanya kerjasama dan yang kuat sesama petani, seperti pengelolaan air, pengendalian hama tanaman, pengendalian kebakaran, dan pemasaran. Penguatan kelembagaan petani seperti kelompok tani atau gapoktan, dan kelembagaan eksternal usaha tani seperti pelayanan penyuluhan, koperasi, pengadaan sarana dan prasarana produksi (pupuk, pestisida, alsintan, dsb), pelayanan peminjaman modal, sampai pelayanan pemasaran merupakan masalah yang banyak dihadapi dan penting. Pada wilayah Lamunti hanya sebagian kelompok yang masih aktif, sementara lainnya belum menunjukan kemajuan. Misalnya dalam pembuatan pintu air yang telah direncanakan terkendala penyelesaiannya karena belum terbentuknya rasa kegotong-royongan. Kasus lain yang terjadi di blok tersier saat musim hujan, air masam masuk ke lahan dan mematikan tanaman disebabkan oleh tidak lancarnya aliran di beberapa ruas saluran tersier akibat tidak adanya perawatan ruas saluran tersebut dari rumput sepanjang saluran karena lahan sekitarnya masih semak belukar (tak diusahakan).

IV. PENGATURAN MUKA AIR TANAH DAN PRODUKTIVITAS LAHAN Pengaturan muka air yang dimaksud di sini adalah pengelolaan air skala mikro, yaitu yang berada di tingkat petani yang meliputi pembuatan saluran-saluran keliling, pengatusan dan kemalir, tabat, dan pintu air. Pengelolaan air di lahan gambut terutama dimaksudkan untuk mempertahankan muka air tanah pada batas layak untuk tanaman pangan. Untuk padi, muka air tanah perlu dipertahankan pada jeluk antara 30 - 40 cm dan untuk palawija 40 - 50 cm di bawah permukaan tanah. Untuk tanaman perkebunan muka air perlu lebih dalam antara 60-70 cm. Pengelolaan air juga penting untuk menjaga agar tidak terjadi amblesan yang besar.

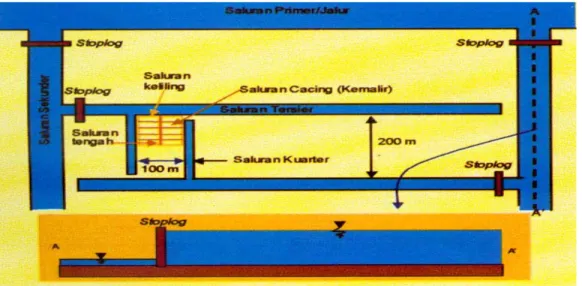

16 Sistem tabat lazim digunakan oleh petani tradisional untuk mempertahankan air selama musim tanam (lacak) bagi padi lokal berumur 8 - 10 bulan, yang bersifat peka fotoperiod pada sekitar bulan Maret-April. Tabat dibuka pada akhir musim kemarau atau menjelang musim hujan untuk mengeluarkan unsur dan senyawa racun berupa asam-asam organik dan ion-ion logam lainnya. Sistem tabat ini memberikan peluang bagi pengembangan padi sekaligus perbaikan mutu lahan, terutama dalam menurunkan kadar unsur pencemaran (Al, Fe, dan H2S) (Gambar 3). Dalam budidaya tanaman palawija,

pembuatan saluran pengatusan keliling dan kemalir di lahan gambut dari hasil penelitian terbukti dapat memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah serta hasil tanaman jagung dan kedelai. Dimensi ukuran saluran kemalir lebar 40 cm, dalam 30-50 cm, dengan jarak antara kemalir 9 m. Penerapan sistem pengatusan dangkal untuk pengembangan tanaman palawija di lahan pasang surut Tipe B Unit Tatas, Kapuas (Kalimantan Tengah) dan Tipe C Unit Barambai (Kalimantan Selatan) memberikan hasil kedelai rata-rata sebesar 1,99 ton/ha, kacang tanah 1,53 - 2,70 ton/Ha, dan jagung 4,32 - 4,69 ton/Ha (Sarwani et al., 1994).

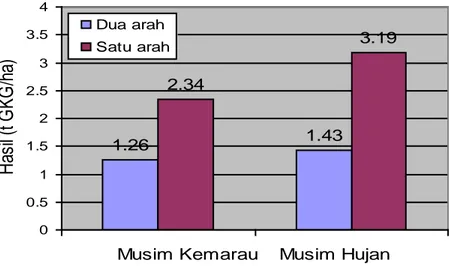

Pengelolaan air tingkat mikro atau tingkat petani ini dianjurkan menerapkan sistem tata air satu arah sehingga pelindian senyawa atau unsur racun yang menghambat pertumbuhan tanaman lebih mempan. Pintu air yang dipasang di muara saluran tersier (handil) dapat bersifat semi-otomatis (aeroflapgate) yang bersifat membuka ke dalam (tersier) untuk pintu air irigasi dan membuka ke luar untuk pintu air drainasi/pengatusan (Gambar 4). Hasil penelitian pada lahan pasang surut Tipe B Kapuas Kalimantan Tengah menunjukkan penerapan sistem tata air satu arah dapat meningkatkan hasil padi dari 1,26 - 1,43 ton gkg/Ha menjadi 3,19 - 4,00 ton gkg/Ha pada musim hujan dan 2,34 ton - gkg/Ha pada musim kemarau (Gambar 5; Noor, 1996). Hasil padi juga dipengaruhi oleh mutu air yang dipergunakan.

17 Gambar 3. Sistem tata air mikro satu arah pada lahan pasang surut tipe C.

Gambar 4. Sistem tata air mikro satu arah pada lahan pasang surut tipe A dan B

Dari tiga sumber air yang digunakan, ternyata air dari saluran sekunder/kanal memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan air dari hutan galam atau dari hujan yang dikonservasi, masing-masing memberikan hasil padi 2.04, 1.45, dan 1.35 ton/ha. Mutu air dan hutan galam kurang baik karena mempunyai pH 3.29, kadar Fe 1.69 cmol(+)/l, Al 1.24 cmol(+)/l, dan SO4 5.88 cmol(+)/l (Klepper et al., 1992) dibandingkan dengan air saluran

18 sekunder yang mempunyai pH 3.65, kadar Fe 0.92 cmol(+)/l, Al 0.89 cmol(+)/l, dan SO4 3.66 cmol(+)/l (Vadari et al., 1990). Mutu air sungai yang belum memasuki

saluran sekunder umumnya lebih baik dibandingkan dengan yang ada di saluran primer atau sekunder. Air sungai yang mempunyai mutu lebih baik inilah yang diharapkan dapat masuk untuk mengencerkan atau menetralkan senyawa atau unsur logam dan asam organik yang bersifat racun sebagai hasil pengatusan.

1.26 1.43 2.34 3.19 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 1 2

Musim Kemarau Musim Hujan

H as il ( t G K G /ha) Dua arah Satu arah

Gambar 5. Hasil padi pada sistem tata air satu arah dan dua arah Unit Tatas, Kapuas Hasil intervensi pintu-pintu air terpasang dari upaya untuk memperbaiki produktivitas lahan pada UPT Lamunti belu dapat disajikan karena pemasangan pintu baru selesai pada musim kemarau (Agustus-Oktober) 2010. Namun dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pengaturan muka air dapat meningkatkan produktivitas lahan akibat perbaikan sifat-sifat kimia dan kesuburan lahan yang antara lain meningkatnya pH tanah dan menurunnya kadar ion-ion toksis. Hal serupa ditunjukkan hasil penelitian Harsono (2010) pada lokasi lahan rawa UPT Delta Upang, Delta Saleh, Kab Banyuasin dan UPT Delta Sugihan Kanan, Kab Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Tabel 3).

19 Tabel 3. Hasil penerapan sistem tata air satu arah dan dua arah, Delta Telang,

Delta Saleh dan Delta Upang, Sumatera Selatan

Paramter STA Satu Arah STA Dua Arah

pH tanah 5,59 4,33

Daya Hantar Listrik (uS) 159,2 231

Fe (ppm) 23 31

Hasil padi (t GKG/ha) 5,59 2,39

Sumber : Harsono (2010)

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dan implikasi kebijakan berikut :

1. Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah (1995-1999) yang mengalami hambatan dan kendala, khususnya dalam pemanfaatan dan pengembangan untuk pertanian memerlukan banyak perhatian yang tidak hanya konsep, tetapi juga aksi atau intervensi dalam upaya revitalisasi pertanian di kawasan tersebut.

2. Perbedaan tipe luapan di atas memberikan konsekuensi diperlukannya sistem penataan air dan penggunaan lahan atau pola tanam yang spesifik sesuai dengan kondisi biofisik lingkungan dan kemampuan sosial ekonomi petani. Pemanfaatan lahan pada Sembilan desa masih rendah yang belum termanfaatkan mencapai 79.8% dari luas 10 133 hektar.

3. Pertanian utama adalah tanaman karet yang dikombinasi dengan tanaman sayuran. Hanya ada dua dari sembilan desa yang menanam padi (Menyahi A2 dan Sekata Makmur C3). Hasil usaha tani, khususnya sayuran dan padi umumnya sar hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kecuali hasil tanaman karet dan semangka yang dikembangkan cukup luas.

4. Hasil intervensi pintu-pintu air belum menunjukkan dalam peningkatan produktivitas lahan mengingat intensitas hujan yang tinggi pada musim tanam 2009-2010, sementara pintu-pintu air baru terpasang. Oleh karena itu maka diperlukan pemantauan selanjutnya.

20

DAFTAR PUSTAKA

Aribawa, I.B. Suping, S., Widjaja Adhi, IPG., dan. Konstent. JMC. 1990. Relation between hydrology and redox status of acid sulphate soils in Pulau Petak, Indonesia. In AARD-LAWOO. Papers Workshop on Acid Sulphate Soils in The Tropics. p. 88-109. Balittra. 2001. 40 Tahun Balittra 1961-2001: Perkembangan dan Program Penelitian ke

Depan. Balitrtra. Banjarbaru. 84 hlm.

Beek, K.J., Blokhois, W.A., Driessen, P.M., Breemen, N. V. dan Pons, L.J. 1980. Problem Soils: Reclamatiuon and management. In Land Reclmation and Water Management. ILRI Publ. 27. Wageningen. The Netherland. P. 43-72.

Ismail, G.I., Alihamsyah, T., Widjaja Adhi, IPG., Suwarno, Herawati, T., Tahir, R. dan Sianturi, D.E. 1993. Sewindu Penelitian Pertanian di Lahan Rawa 1985-1993. Proyek SWAMPS II. Badan Litbang Pertanian. Deptan. Bogor/Jakarta. 128 hlm.

Harsono, E, 2010. Optimalisasi pemanfaatan lahan rawa pasang surut. Seminar Sehari, 12 Juni 2010 Studi Magister Sains Teeknik Sipil, UNLAM, Banjarmasin

Kosman, E. dan Jumberi, A. 1996. Tampilan potensi usahatani di lahan rawa lebak. Dalam B. Prayudi et al. (eds). Pros. Seminar Teknologi Sistem Usahatani Lahan Rawa dan Lahan Kering. Buku I. Balittra. Banjarbaru. Hlm : 75-90.

Kselik, R.A.L. 1990. Water management on acid sulphate soils at Pulau Petak, Kalimantan. In AARD-LAWOO. Paper Workshop on Acid Sulphate Soils in The Humid Tropics, November, 20-22, 1990. AARD-LAWOO. Bogor/Jakarta. p. 249-276.

Noor, M. 2004. Lahan Rawa: Sifat dan Pengelolaan Tanah Bermasalah Sulfat Masam. Rajawali Pers. Jakarta. 241 hlm.

Noorsyamsi, H. dan Hidayat, M. 1976. The tidal swamp rice culture in South Kalimantan. Contr. Centr. Res. Inst. Agric. Bogor 10:1-18.

Pons, L. J., Breemen, N. V., and P.M. Driessen. 1986. Physiography of coastal sediment and development of potential soil acidity. In Acid Sulphate Weathering. SSSA Special Publ. No. 10. Madison. Wisconsin. USA. p. 1-18.

Roelse, K., Verwey, S.A., Stuip, J., Vries de., Kerssens, PJM., dan Suryadi. 1986. Water quantity and quality aspect of kolam systems in Kalimantan. In Symp. on Lowland Development in Indonesia: Research Paper, 24-31 August 1986. Jakarta. p. 35-54..

Vermulst. H. 1990. Hydrolic survey in the kolam system Unit Tatas, Sci. Report No. 27. LAWOO-AARD, ILRI,. Wageningen. the Netherland. 163 p.

Widjaja Adhi, I.P.G. 1986. Pengelolaan lahan rawa pasang surut dan lebak. J.