2.1. Pengertian Sampah

Menurut American Public Health Association yang dikutip oleh Sumantri (2010), sampah (waste) diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut Undang-Undang RI No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. (UU. No. 18, 2008)

Limbah padat (sampah) didefenisikan sebagai segala sesuatu yang tidak terpakai dan berbentuk padatan atau semi padatan. Limbah padat merupakan campuran dari berbagai bahan baik yang tidak berbahaya seperti sisa makanan maupun yang berbahaya seperti limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). (Mulia, 2005)

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (refuse) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup. Dalam ilmu kesehatan, keseluruhan dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang tersebut, disebut benda-benda sisa atau benda-benda bekas (waste). Kecuali sampah kotoran manusia (human waste), air limbah dan atau air bekas (sewage) serta sisa-sisa industri (industrial waste) termasuk pula ke dalamnya.

Dari sudut ini jelaskan bahwa bahwa jika membicarakan tentang sampah (refuse), maka pembicaraan tersebut bersifat terbatas. Karena kotoran dari manusia (human waste) serta air limbah (sewage) tidak termasuk ke dalamnya. Tetapi industrial waste termasuk ke dalamnya karena sisa-sisa atau sampah dari hasil industri ini umumnya bersifat sama dengan berbagai jenis sampah lainnya.

Dari segi ini dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan sampah (refuse) adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena human waste tidak termasuk ke dalamnya) dan umumnya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk di dalamnya). (Aswar, 1990)

2.2. Penggolongan Sampah Menurut Sumbernya

Menurut Gilbert dkk. dalam Artiningsih (2008), sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut:

2.2.1. Sampah dari Pemukiman Penduduk

Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik, dan lainnya.

2.2.2. Sampah dari Tempat-Tempat Umum dan Perdagangan

Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti

pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

2.2.3. Sampah dari Sarana Pelayanan Masyarakat Milik Pemerintah

Yang dimaksud di sini misalnya tempat hiburan umum, pantai, mesjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.

2.2.4. Sampah dari industri

Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain-lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa-sisa makanan, sisa bahan bangunan.

2.2.5. Sampah Pertanian

Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

2.3 Jenis-Jenis Sampah

2.3.1. Berdasarkan Asal Sampah

Menurut Gilbert dkk. dalam Artiningsih (2008), berdasarkan asalnya sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan

mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

2.3.2. Berdasarkan Sifat Fisik

Menurut Gilbert dkk. dalam Artiningsih (2008), berdasarkan keadaan fisiknya sampah dikelompokkan atas :

1. Sampah basah (garbage)

Sampah golongan ini merupakan sisa-sisa pengolahan atau sisa sisa makanan dari rumah tangga atau merupakan timbulan hasil sisa makanan, seperti sayur mayur, yang mempunyai sifat mudah membusuk, sifat umumnya adalah mengandung air dan cepat membusuk sehingga mudah menimbulkan bau.

2. Sampah kering (rubbish)

- Golongan sampah tak lapuk. Sampah jenis ini benar-benar tidak akan bisa lapuk secara alami, sekalipun telah memakan waktu bertahun-tahun, contohnya kaca dan mika.

- Golongan sampah tak mudah lapuk. Sekalipun sulit lapuk, sampah jenis ini akan bisa lapuk perlahan-lahan secara alami. Sampah jenis ini masih bisa dipisahkan lagi atas sampah yang mudah terbakar, contohnya seperti kertas dan kayu, dan sampah tak mudah lapuk yang tidak bisa terbakar, seperti kaleng dan kawat.

2.3.3. Berdasarkan Dapat dan Tidaknya Dibakar 1. Sampah yang mudah terbakar

Sampah yang mudah terbakar, misalnya: kertas, karet, kayu, plastik, kain bekas, dan sebagainya.

2. Sampah yang tidak dapat terbakar

Sampah yang tidak dapat terbakar misalnya: kaleng-kaleng bekas, besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca, dan sebagainya. (Notoatmodjo, 2003)

2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sampah 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk bergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin banyak, misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya.

Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak lebih lambat jika dibandingkan dengan truk.

3. Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali

Metode itu dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu. Frekuensi pengambilan dipengaruhi oleh keadaan, jika harganya tinggi, sampah yang tertinggal sedikit.

4. Faktor geografis

Lokasi tempat pembuangan apakah di daerah pegunungan, pantai, atau dataran rendah.

5. Faktor waktu

Bergantung pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah sampah per hari bervariasi menurut waktu. Contoh, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak daripada jumlah di pagi hari, sedangkan sampah di daerah perdesaan tidak begitu bergantung pada faktor waktu.

6. Faktor sosial ekonomi dan budaya

Contoh, adat istiadat dan taraf hidup dan mental masyarakat. 7. Faktor musim

Pada musim hujan sampah mungkin akan tersangkut pada selokan pintu air, atau penyaringan air limbah.

8. Kebiasaan masyarakat

Contoh, jika seseorang suka mengkonsumsi satu jenis makanan atau tanaman sampah makanan itu akan meningkat.

9. Kemajuan teknologi

Akibat kemajuan teknologi, jumlah sampah dapat meningkat. Contoh plastik, kardus, rongsokan AC, TV, kulkas, dan sebagainya.

10. Jenis sampah

Makin maju tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin kompleks pula macam dan jenis sampahnya. (Sumantri, 2010)

2.5. Komposisi Sampah Padat dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Sampah

2.5.1. Komposisi Sampah

Komposisi sampah padat sangat bervariasi tergantung dari sumbernya, dari yang berbentuk sangat padat (seperti besi) hingga yang berbentuk busa/gabus. Selain itu, volume sampah juga bervariasi dari yang besar seperti bangkai kendaraan hingga yang berbentuk abu.

Komposisi sampah suatu daerah yang ingin diketahui bergantung pada rencana pengelolaan sampah yang akan dipakai. Atau sebaliknya, komposisi sampah suatu daerah harus diketahui lebih dahulu untuk perencanaan pengelolaan sampah selanjutnya.

Para ahli mempunyai cara sendiri-sendiri dalam menentukan komposisi sampah suatu daerah. Salah satunya adalah dengan menghitung jumlah bahan/materi sampah dalam gram/ % dari sampah yang terdiri atas bahan-bahan berikut:

a. Logam: kaleng-kaleng, besi, paku, dan sejenisnya.

c. Benda terbuat dari bahan plastik: plastik pembungkus, bekas alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.

d. Benda terbuat dari bahan karet: ban, sandal, dan lain-lain.

e. Benda terbuat dari bahan kain: sobekan-sobekan kain, gorden, dan lain-lain. f. Benda terbuat dari kaca/beling: pecahan gelas, lampu, botol, dan lain-lain. g. Benda terbuat dari bahan kayu: kayu, ranting, kursi, meja, dan lain-lain. h. Garbage: sisa-sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. i. Bahan-bahan dari batu, tanah, abu, dan lain-lain.

2.5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Sampah

Komposisi sampah padat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1. Sumber dari mana sampah tersebut berasal

2. Aktivitas manusia

3. Sistem pengumpulan dan pembuangan yang dipakai 4. Adanya sampah-sampah yang dibuang sendiri atau dibakar 5. Geografi 6. Waktu 7. Sosial ekonomi 8. Musim/iklim 9. Kebiasaan masyarakat 10. Teknologi (Sumantri, 2010)

2.6. Pengaruh Sampah Terhadap Kesehatan

Menurut Slamet (2009), pengaruh sampah terhadap kesehatan dikelompokkan menjadi:

1. Efek langsung

Yang dimaksud dengan efek langsung adalah efek yang disebabkan karena kontak langsung dengan sampah tersebut. misalnya, sampah beracun, sampah yang korosif terhadap tubuh, yang karsinogenik, teratogenik, dan lainnya. Selain itu ada pula sampah yang mengandung kuman patogen, sehingga dapat menimbulkan penyakit. Sampah ini dapat berasal dari sampah rumah tangga selain sampah industri.

2. Efek tidak langsung

Pengaruh tidak langsung dapat dirasakan masyarakat akibat proses pembusukan, pembakaran, dan pembuangan sampah. Dekoposisi sampah biasanya terjadi secara aerobik, dilanjutkan secara fakultatif, dan secara anaerobik apabila oksigen telah habis. Dekomposisi anaerobik akan menghasilkan cairan yang disebut ‘leachate’ beserta gas. Leachete atau lindi ini adalah cairan yang mengandung zat padat tersuspensi yang sangat halus dan hasil penguraian mikroba: biasanya terdiri atas Ca, Mg, Na, K, Fe, Khlorida, Sulfat, Phosfat, Zn, Ni, CO2, H2O, N2, NH3, H2S, Asam organik, dan H2.Tergantung dari kualitas sampah, maka di dalam leachate bisa pula didapat mikroba patogen, logam berat, dan zat lainnya yang berbahaya. Dengan bertambahnya waktu, maka jumlah lindi akan berkurang. Zat anorganik seperti Clorida sulit sekali berkurang sekalipun terjadi proses atenuasi di dalam tanah. Proses atenuasi dapat berupa pertukaran ion, adsorpsi, pembentukan kompleks, filtrasi, biodegradasi, dan presipitasi. Oleh karenanya, klorida dan zat padat terlatut dapat digunakan sebagai indikator untuk mengikuti aliran lindi. Pengaruh terhadap kesehatan dapat terjadi karena tercemarnya air, tanah, dan udara.

Efek tidak langsung lainnya berupa penyakit bawaan vektor yang berkembang biak di dalam sampah. Sampah bila ditimbun sembarangan dapat dipakai sarang lalat dan tikus. Lalat adalah vektor berbagai penyakit perut. Demikian juga halnya dengan tikus, selain merusak harta benda masyarakat, tikus juga sering membawa pinjal yang dapat menyebarkan penyakit Pest.

2.7. Sistem Pengelolaan Sampah

2.7.1. Operasional Pengelolaan Sampah

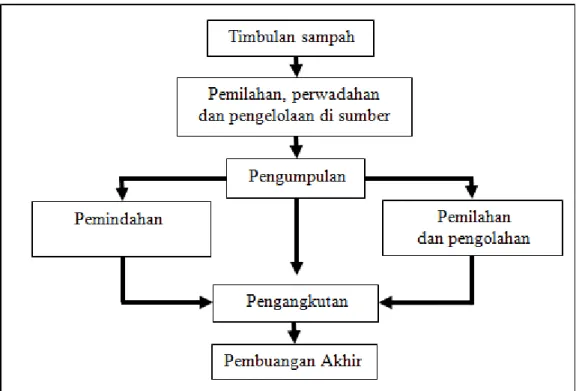

Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari kegiatan perwadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. (SNI 19-2454-2002)

Skema teknik operasional pengelolaan persampahan dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1. Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan (SNI 19-2454-2002)

1. Penyimpanan Sampah

Penyimpanan sampah maksudnya adalah tempat sampah sementara, sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta dibuang (dimusnahkan). Jelaslah untuk ini perlu disediakan suatu tempat sampah, yang lazimnya ditemui di rumah tangga kantor, restoran, hotel dan lain sebagainya.

Tentu saja dalam penyimpanan sampah yang bersifat sementara ini, sebaiknya disediakan tempat sampah yang berbeda untuk macam atau jenis sampah tertentu. Idealnya sampah basah hendaknya dikumpulkan bersama sampah basah. Demikian pula sampah kering, sampah yang mudah terbakar, sampah yang tidak mudah terbakar dan lain sebagainya, hendaknya ditempatkan sendiri secara terpisah. Maksud dari pemisahan penyimpanan ini adalah untuk memudahkan pemusnahannya kelak.

Adapun syarat-syarat tempat sampah yang dianjurkan adalah:

a. Konstruksinya kuat, jadi tidak mudah bocor, penting untuk mencegah berserakannya sampah.

b. Tempat sampah mempunyai tutup, tetapi tutup ini dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibuka, dikosongkan isinya serta dibersihkan. Amat dianjurkan agar tutup sampah ini dapat dibuka atau ditutup tanpa mengotorkan tangan.

c. Ukuran tempat sampah sedemikian rupa sehingga mudah diangkat oleh satu orang. Macam tempat sampah yang dipakai untuk penyimpanan sampah ini banyak ragamnya. Di negara yang telah maju dipergunakan kertas plastik, atau kertas tebal. Sedangkan di Indonesia yang lazim ditemui adalah, keranjang plastik, rotan dan lain sebagainya. (Aswar, 1990)

1. Sampah organik seperti daun sisa, sayuran, kulit buah lunak, sisa makanan dengan wadah warna gelap.

2. Sampah anorganik seperti gelas, plastik, logam dan lainnya, dengan wadah warna terang.

3. Sampah bahan berbahaya beracun rumah tangga (jenis sampah B3), dengan warna merah yang diberi lambang khusus atau semua ketentuan yang berlaku.

2. Pengumpulan Sampah

Sampah yang disimpan sementara di rumah, kantor atau restoran, tentu saja selanjutnya perlu dikumpulkan, untuk kemudian diangkut dan dibuang atau dimusnahkan. Karena jumlah sampah yang dikumpul cukup besar, maka perlu dibangun rumah sampah (dipo). Lazimnya penanganan masalahnya ini dilaksanakan oleh Pemerintah atau oleh masyarakat secara bergotong-royong.

Tempat pengumpulan sampah ini tentunya harus pula memenuhi syarat kesehatan. Syarat yang dianjurkan adalah:

a. Dibangun di atas permukaan setinggi kendaraan pengangkut sampah.

b. Mempunyai dua buah pintu, satu untuk tempat masuk sampah dan yang lain untuk mengeluarkannya.

c. Perlu ada lubang ventilasi, bertutup kawat kasa untuk mencegah masuknya lalat. d. Di dalam rumah sampah harus ada keran air untuk membersihkan lantai.

e. Tidak menjadi tempat tinggal lalat dan tikus.

f. Tempat tersebut mudah dicapai, baik oleh masyarakat yang akan mempergunakannya ataupun oleh kendaraan pengangkut sampah.

Jika sampah yang dihasilkan tidak begitu banyak, misalnya pada suatu komplek perumahan ataupun suatu asrama, dapat dibangun suatu container yang ditempatkan di daerah yang mudah dicapai penduduk serta mudah pula dicapai kendaraan pengangkut sampah. Umumnya suatu container dibangun dalam ukuran yang cukup besar untuk menampung jumlah sampah yang dihasilkan selama tiga hari. Sama halnya dengan penyimpanan sampah maka dalam pengumpulan sampah ini, sebaiknya juga dilakukan pemisahan. Untuk ini dikenal dua macam yakni:

a. Sistem duet, artinya disediakan dua tempat sampah yang satu untuk sampah organik dan lain untuk sampah anorganik.

b. Sistem trio, yakni disediakan tiga bak sampah yang pertama untuk sampah organik, kedua untuk sampah anorganik yang mudah dibakar serta yang ketiga untuk sampah anorganik yang tidak mudah terbakar (kaleng, kaca, dan sebagainya). (Aswar, 1990).

Menurut SNI 19-2454-2002, Pola pengumpulan sampah terdiri dari : 1. Pola Individual Langsung

Pola individual langsung adalah cara pengumpulan sampah dari rumah-rumah/ sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Pola individual langsung dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Kondisi topografi bergelombang (rata-rata > 5%) sehingga alat pengumpul non mesin sulit beroperasi.

b. Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak mengganggu pemakai jalan lainnya.

c. Kondisi dan jumlah alat memadai. d. Jumlah timbulan sampah > 0,3 m3/hari 2. Pola Individual Tak Langsung

Pola individual tak langsung adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Bagi daerah yang partisipasi masyarakatnya rendah. b. Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia.

c. Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung. d. Kondisi topografi relatif datar (rata-rata < 5%).

e. Kondisi lebar jalan dapat dilalui alat pengumpul.

f. Organisasi pengelola harus siap dengan sistem pengendalian. 3. Pola Komunal Langsung

Pola komunal langsung adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing titik wadah komunal dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Bila alat angkut terbatas.

b. Bila kemampuan pengendalian personil dan peralatan relatif rendah. c. Alat pengumpul sulit menjangkau sumber-sumber sampah.

d. Peran serta masyarakat tinggi.

e. Wadah komunal mudah dijangkau alat pengangkut. f. Untuk permukiman tidak teratur.

4. Pola Komunal Tak Langsung

Pola komunal tak langsung adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing titik wadah komunal dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Peran serta masyarakat tinggi.

b. Penempatan wadah komunal mudah dicapai alat pengumpul. c. Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia.

d. Kondisi topografi relatif datar (< 5%).

e. Lebar jalan/gang dapat dilalui alat pengumpul. f. Organisasi pengelola harus ada.

Menurut SNI 19-2454-2002, perencanaan operasional pengumpulan sebagai berikut:

1. Rotasi antara 1- 4 /hari.

2. Periodisasi: 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 hari sekali, tergantung dari kondisi komposisi sampah, yaitu:

a. Semakin besar prosentasi sampah organik, periodisasi pelayanan maksimal sehari 1 hari.

b. Untuk sampah kering, periode pengumpulannya disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan, dapat dilakukan lebih dari 3 hari 1 kali.

c. Untuk sampah B3 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku d. Mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap

e. Mempunyai petugas pelaksana yang tetap dan dipindahkan secara periodik f. Pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah sampah

terangkut, jarak tempuh dan kondisi daerah. Pelaksana pengumpulan sampah:

1. Pelaksana

Pengumpulan sampah dapat dilaksanakan oleh: 1. Institusi kebersihan kota

2. Lembaga swadaya masyarakat 3. Swasta

4. Masyarakat

2. Pelaksanaan pengumpulan

Jenis sampah yang terpilah dan bernilai ekonomi dapat dikumpulkan oleh pihak yang berwenang pada waktu yang telah disepakati bersama petugas pengumpul dan masyarakat penghasil sampah. (SNI 19-2454-2002)

3. Pengangkutan Sampah

Dari rumah sampah (dipo), sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau pemusnahan sampah dengan mempergunakan truk pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota. (Chandra, 2007)

Menurut SNI 19-2454-2002 persyaratan alat pengangkut yaitu:

1. Alat pengangkut sampah harus dilengkapi: dengan penutup sampah, minimal dengan jaring.

2. Tinggi bak maksimum 1,6 m. 3. Sebaiknya ada alat ungkit.

4. Kapasitas disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilalui.

5. Bak truk/dasar kontainer sebaiknya dilengkapi pengaman air sampah. Jenis peralatan dapat berupa:

1. Truk (ukuran besar dan kecil). 2. Dump truk/tipper truk.

3. Armroll truk. 4. Truk pemadat. 5. Truk dengan crane. 6. Mobil penyapu jalan. 7. Truk gandengan. 4. Pembuangan Sampah

Sampah yang telah dikumpulkan, selanjutnya perlu dibuang untuk dimusnahkan. Ditinjau dari perjalanan sampah, maka pembuangan atau pemusnahan ini adalah tahap terakhir yang harus dilakukan terhadap sampah.

Pembuangan sampah biasanya dilakukan di daerah yang tertentu sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia. Lazimnya syarat yang harus dipenuhi dalam membangun tempat pembuangan sampah adalah:

a. Tempat tersebut dibangun tidak dekat dengan sumber air minum atau sumber air lainnya yang dipergunakan oleh manusia (mencuci, mandi, dan sebagainya)

b. Tidak pada tempat yang sering terkena banjir.

c. Di tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal manusia.

Adapun jarak yang sering dipakai sebagai pedoman ialah sekitar 2 km dari perumahan penduduk, sekitar 15 km dari laut serta sekitar 200 m dari sumber air.

Sebelum sampai ke tempat pembuangan dan atau pemusnahan ini, sampah perlu diangkut dahulu dari tempat-tempat pengumpulan sampah. Armada pengangkut sampah yang cukup jumlahnya amat diharapkan. Alat pengangkut tersebut sebaiknya kendaraan yang mempunyai tutup untuk mencegah berseraknya sampah serta melindungi dari bau. Karena pekerjaan yang seperti ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, lazimnya ditangani oleh Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya perlu mengikutsertakan masyarakat. (Aswar, 1990)

Di dalam tahap pemusnahan sampah ini, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain: (Chandra,2007)

a. Sanitary landfill

Sanitary landfill adalah sistem pemusnahan yang paling baik. Dalam metode ini, pemusnahan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan selapis demi selapis. Dengan demikian, sampah tidak berada di ruang terbuka dan tentunya tidak menimbulkan bau atau menjadi sarang binatang pengerat. Sanitary landfill yang baik harus memenuhi persyaratan berikut:

• Tersedia tempat yang luas.

• Tersedia tanah untuk menimbunnya. • Tersedia alat-alat besar

Lokasi sanitary landfill yang lama dan sudah tidak terpakai lagi dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman, perkantoran, dan sebagainya.

b. Incineration

cara membakar sampah secara besar-besaran dengan menggunakan fasilitas pabrik. Manfaat sistem ini, antara lain:

• Volume sampah dapat diperkecil sampai sepertiganya. • Tidak memerlukan ruang yang luas.

• Panas yang dihasilkan dapat dipakai sebagai sumber uap.

• Pengelolaan dapat dilakukan secara terpusat dengan jadwal jam kerja yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan.

Adapun kerugian yang ditimbulkan akibat penerapan metode ini: • Biaya besar.

• Lokalisasi pembuangan pabrik sukar didapat karena keberatan penduduk. c. Composting

Pemusnahan sampah dengan cara memanfaatkan proses dekomposisi zat organik oleh kuman-kuman pembusuk pada kondisi tertentu. Proses ini menghasilkan bahan berupa kompos dan pupuk.

d. Hot feeding

Pemberian sejenis garbage kepada hewan ternak (mis., babi). Perlu diingat bahwa sampah basah tersebut harus diolah lebih dahulu (dimasak atau direbus) untuk mencegah penularan penyakit cacing dan trichinosis ke hewan ternak.

e. Discharge to sewers

Sampah dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam sistem pembuangan air limbah. Metode ini dapat efektif asalkan sistem pembuangan air limbah memang baik.

f. Dumping

Sampah dibuang atau diletakkan begitu saja di tanah lapangan, jurang, atau tempat sampah.

g. Dumping in water

Sampah dibuang ke dalam air sungai atau laut. Akibatnya, terjadi pencemaran pada air dan pendangkalan yang dapat menimbulkan bahaya banjir.

h. Individual inceneration

Pembakaran sampah secara perorangan ini biasa dilakukan oleh penduduk terutama di daerah perdesaan.

i. Recycling

Pengolahan kembali bagian-bagian dari sampah yang masih dapat dipakai atau daur ulang. Contoh bagian sampah yang dapat didaur ulang, antara lain, plastik, gelas, kaleng, besi, dan sebagainya.

j. Reduction

Metode ini diterapkan dengan cara menghancurkan sampah (biasanya dari jenis garbage) sampai ke bentuk yang lebih kecil, kemudian diolah untuk menghasilkan lemak.

k. Salvaging

Pemanfaatan sampah yang dapat dipakai kembali misalnya kertas bekas. Bahayanya adalah bahwa metode ini dapat menularkan penyakit.

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 metode yaitu:

a. Metode Open Dumping

Merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang/menimbun sampah di suatu tempat tanpa ada perlakukan khusus/pengolahan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

b. Metode Controlled Landfill (Penimbunan terkendali)

Controlled Landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

c. Metode Sanitary landfill (Lahan Urug Saniter)

Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan di TPA sampah sebagai berikut: (SNI 19-2454-2002)

1. Buldoser untuk peralatan, pengurugan dan pemadatan. 2. Crawl/track dozer untuk pemadatan pada tanah lunak. 3. Wheel dozer untuk peralatan, pengurugan.

4. Loader dan powershowel untuk penggalian, peralatan, pengurugan dan pemadatan. 5. Dragline untuk pengendalian dan pengurugan.

6. Scraper untuk pengurugan tanah dan pemerataan.

7. Kompaktor (landfril compactor) untuk pemadatan timbunan sampah pada lokasi dalam.

2.7.2. Aspek Kelembagaan

Menurut Rahardyan dan Widagdo dalam Artiningsih (2008), Organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Perancangan dan pemilihan organisasi disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem operasional yang ditetapkan, kapasitas kerja sistem dan lingkup tugas pokok dan fungsi yang harus ditangani.

Menurut Syafrudin dan Priyambada dalam Artiningsih (2008), bentuk kelembagaan pengelola sampah disesuaikan dengan kategori kota. Adapun bentuk kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kota raya dan kota besar (jumlah penduduk > 500.000 jiwa) bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri.

2. Kota sedang 1 (jumlah penduduk 250.000 – 500.000 jiwa) atau ibu kota propinsi bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri.

3. Kota sedang 2 (jumlah penduduk 100.000 – 250.000 jiwa) atau kota/kotif bentuk lembaga yang dianjurkan berupa dinas / suku dinas /UPTD dinas pekerjaaan umum atau seksi pada dinas pekerjaan umum.

4. Kota kecil (jumlah penduduk 20.000 – 100.000 jiwa) atau kota kotif bentuk lembaga pengelolaan sampah yang dianjurkan berupa dinas / suku dinas / UPTD, dinas pekerjaan umum atau seksi pada dinas pekerjaan umum.

Menurut SNI 3242:2008 tentang pengelolaan sampah di pemukiman, aspek kelembagaan terdiri dari:

a. Penanggung jawab pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh : 1. Swasta/developer dan atau.

2. Organisasi kemasyarakatan.

3. Sampah B3-rumah tangga ditangani khusus oleh lembaga tertentu. b. Tanggung jawab lembaga pengelola sampah permukiman adalah :

1. Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman dari mulai sumber sampah sampai dengan TPS dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk/ditunjuk oleh organisasi masyarakat permukiman setempat.

2. Pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dikelola oleh lembaga pengelola sampah kota yang dibentuk atau dibentuk oleh Pemerintah Kota. 3. Mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah atau mencari bantuan teknis evaluasi

kinerja pengelolaan sampah.

4. Mencari bantuan teknik perkuatan struktur organisasi.

5. Menyusun mekanisme kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah daerah atau dengan swasta.

6. Menggiatkan forum koordinasi asosiasi pengelola persampahan.

7. Meningkatkan kualitas SDM berupa mencari bantuan pelatihan teknis dan manajemen persampahan ke tingkat daerah.

8. Untuk sampah B3-rumah tangga diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.7.3. Aspek Peraturan

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan

dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, keterlibatan masyarakat. Dasar hukum pengelolaan kebersihan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar baik dalam bentuk peraturan daerah maupun keputusan Wali Kota Pematangsiantar sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar No.19 Tahun 1992 tentang wajib bersih lingkungan, keindahan dan ketertiban umum.

2. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No.4 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar No. 8 Tahun 1998 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

2.7.4. Aspek Pembiayaan

Menurut SNI 3242:2008 tentang pengelolaan sampah di pemukiman, aspek pembiayaan terdiri dari:

1. Program dan Pengembangan Pembiayaan: a. Peningkatan kapasitas pembiayaan. b. Pengelolaan keuangan.

c. Tarif iuran sampah.

d. Melaksanakan kesepakatan masyarakat dan pengelola serta konsultasi masalah prioritas pendanaan persampahan untuk mendapatkan dukungan komitmen Bupati/Walikota.

2. Sumber Biaya

Sumber biaya berasal dari:

a. Pembiayaan pengelolaan sampah dari sumber sampah di pemukiman sampai dengan TPS bersumber dari iuran warga.

b. Pembiayaan pengelolaan dari TPS ke TPA bersumber dari retribusi/jasa pelayanan berdasarkan peraturan daerah/keputusan kepala daerah.

3. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan meliputi: 1. Biaya investasi dan depresiasi.

2. Total biaya operasional dan pemeliharaan sampah berasal dari: depresiasi + biaya operasional dan pemeliharaan.

A. Biaya Investasi

1. Biaya investasi terdiri dari :

• Alat pengomposan rumah tangga komunal, wadah sampah komunal. • Alat Pengumpulan (gerobak/beca/motor/mobil bak terbuka bersekat). • Instalasi pengolahan (bangunan, peralatan daur ulang, dan lainnya). 2. Sumber biaya, sumber biaya tergantung dari jenis peralatan yaitu:

• Untuk wadah sampah, alat pengomposan, gerobak/beca/motor/ mobil bak terbuka alat angkut tidak langsung lainnya, dari masyarakat atau swasta. • Untuk pengadaan kendaraan pengumpul secara langsung, TPS, alat

pengangkut sampah berasal dari pemerintah dan atau developer. B. Iuran

1. Iuran dihitung dengan prinsip subsidi silang dari daerah komersil ke daerah non komersil dan dari pemukiman golongan berpendapatan tinggi ke pemukiman golongan berpendapatan rendah.

3. Iuran untuk membiayai reinvestasi, operasi dan pemeliharaan. C. Retribusi

Retribusi diatur berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. D. Biaya Satuan Pengelolaan Sampah

Biaya satuan pengelolaan sampah sebagai berikut : a. Biaya per penduduk /tahun.

b. Biaya per m3 atau per ton sampah. c. Biaya rata-rata per rumah tangga/bulan. 2.8. Pasar

2.8.1. Pengertian Pasar

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan (2008), pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

2.8.2. Klasifikasi Pasar

Klasifikasi pasar dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Pasar menurut sifat atau jenis barang yang diperjualbelikan disebut juga pasar konkrit. Pasar konkrit (pasar nyata) adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli (tawar menawar).

Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar konkrit terdiri atas berbagai jenis barang yang ada di tempat tersebut. Contoh pasar konkrit yaitu pasar tradisional, supermarket, dan swalayan. Namun ada juga pasar konkrit yang menjual satu jenis

barang. Misalnya pasar buah hanya menjual buah-buahan, pasar hewan hanya melayani jual beli hewan, pasar sayur hanya menjual sayur-mayur (Adhyzal, 2003).

Pasar konkrit pada kenyataannya dapat dikelompokkan menjadi berbagai bentuk yaitu pasar konkrit berdasarkan manajemen pengelolaan, manajemen pelayanan, jumlah barang yang dijual, banyak sedikit barang yang dijual, dan ragam barang yang dijual (Adhyzal, 2003).

1. Berdasarkan manajemen pengelolaan a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Tempat usahanya dapat berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari masyarakat. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dan koperasi. Proses penjualan dan pembelian dilakukan dengan tawar-menawar.

b. Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, dan koperasi yang dikelola secara modern. Pada umumnya pasar modern menjual barang kebutuhan sehari-hari dan barang lain yang sifatnya tahan lama. Modal usaha yang dikelola oleh pedagang jumlahnya besar. Kenyamanan berbelanja bagi pembeli sangat diutamakan. Biasanya penjual memasang label harga pada setiap barang. Contoh pasar modern yaitu plaza, supermarket, hipermart, dan shopping centre. 2. Berdasarkan manajemen pelayanan

a. Pasar Swalayan (Supermarket)

masyarakat, pembeli bisa memilih barang secara langsung dan melayani diri sendiri barang yang diinginkan. Biasanya barang-barang yang dijual barang kebutuhan sehari-hari sampai elektronik. Seperti sayuran, beras, daging, perlengkapan mandi sampai radio dan televisi.

b. Pertokoan (Shopping centre)

Pertokoan (Shopping centre) adalah bangunan pertokoan yang berderet-deret di tepi jalan. Biasanya atas peran pemerintah ditetapkan sebagai wilayah khusus pertokoan. Shopping centre berbentuk ruko yaitu perumahan dan pertokoan, sehingga dapat dijadikan tempat tinggal pemiliknya atau penyewa.

c. Mall/Plaza/Supermall

Mall/plaza/supermall adalah tempat atau bangunan untuk usaha yang lebih besar yang dimiliki/disewakan baik pada perorangan, kelompok tertentu masyarakat, atau koperasi. Pasar ini biasanya dilengkapi sarana hiburan, rekreasi, ruang pameran, gedung bioskop, dan seterusnya.

3. Berdasarkan jumlah barang yang dijual a. Pasar Eceran

Pasar eceran adalah tempat kegiatan atau usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai kecil. Contoh toko-toko kelontong, pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan sebagainya.

b. Pasar Grosir

Pasar grosir adalah tempat kegiatan/usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai besar, misalnya lusinan, kodian, satu dos, satu karton, dan lain-lain.

Pasar grosir dimiliki oleh pedagang besar dan pembelinya pedagang eceran. Contoh: pusat-pusat grosir, makro, dan sebagainya (Adhyzal, 2003).

2.9. Konsep Perilaku

Perilaku manusia itu sangat kompleks dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Menurut Benyamin Bloom dalam Notoatmodjo (2003) seorang ahli psikologi pendidikan membagi perilaku itu ke dalam tiga domain (kawasan). Pembagian kawasan ini dilakukan untuk kepentingan tujuan pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya oleh para ahli pendidikan, dan untuk kepentingan pengukuran hasil pendidikan, dan untuk kepentingan pengukuran hasil pendidikan, ketiga domain ini diukur dari pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan praktek atau tindakan (practice).

2.9.1. Pengetahuan (Knowledge)

Menurut Bloom yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, yakni dengan indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba sebagai besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Ada enam tingkatan pengetahuan yaitu: 1. Tahu (Know)

Tahu adalah sebagai mengingat suatu materir yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa

yang dipelajari dengan menyebutkan, menguraikan, mendefenisikan, menyatakan dan lain sebagainya.

2. Memahami (Comprenhansion)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar. Orang telah paham harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan dan meramalkan terhadap objek yang dipelajari.

3. Aplikasi (Aplication)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

4. Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat mengambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan data dan sebagainya.

5. Sintesis (Synthesis)

Sintesis yaitu menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu materi atau rumusan-rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi yaitu berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu cerita yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Misalnya, dapat menanggapi terjadinya diare di suatu tempat dan sebagainya (Notoatmodjo. 2003).

2.9.2 Sikap (Attitude)

Menurut Bloom yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), sikap adalah merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap ini tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup, sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial.

Menurut Allport (1954) yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003) , menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 3 komponen pokok yaitu:

1. Kepercayaan dan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek. 2. Kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek. 3. Kecendrungan untuk bertindak (trend to behave).

Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk, sikap yang utuh (total attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, berfikir, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting.

2.9.3 Tindakan (Practise)

Menurut Bloom yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), mengatakan bahwa sebelum sikap otomatis terwujud dalam suatu tindakan (over behavior). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di samping faktor fasilitas juga diperlukan faktor dukungan (support) dari pihak lain.

Tingkat-tingkat tindakan atau praktek adalah: 1. Pesepsi (Perception)

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktek tingkat pertama.

2. Respon terpimpin (Guided respon)

Dapat dilakukan sesuatu sesuai urutan yang benar sesuai pula dengan contoh indikator praktek tingkat kedua.

3. Mekanisme (Mecanism)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar sesuai dengan contoh secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan maka ia sudah mencapai praktek tingkat tiga.

4. Adaptasi (Adaptation)

Adaptasi yaitu suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik, artinya itu sudah di modifikasinya sendiri tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut.

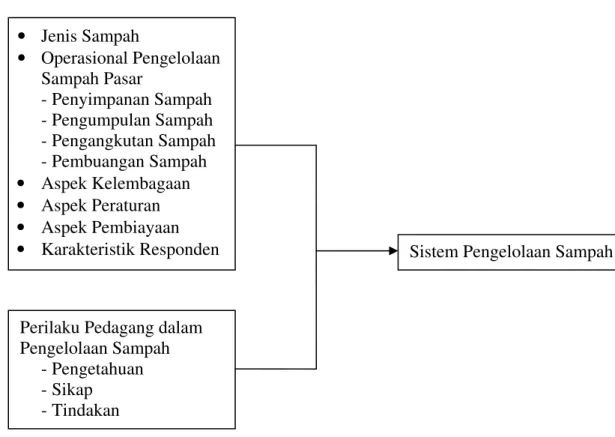

2.10. Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 2.2. Kerangka Konsep Perilaku Pedagang dalam

Pengelolaan Sampah - Pengetahuan - Sikap - Tindakan • Jenis Sampah • Operasional Pengelolaan Sampah Pasar - Penyimpanan Sampah - Pengumpulan Sampah - Pengangkutan Sampah - Pembuangan Sampah • Aspek Kelembagaan • Aspek Peraturan • Aspek Pembiayaan • Karakteristik Responden •