46

BAB 4

P E T A

A. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang peta dibuat sesuai dengan sasaran belajar mata kuliah Studio Pemetaan yaitu untuk mengasah pengetahuan mahasiswa tentang peta dan pemetaan sebagai pengetahuan dasar bagi mahasiswa untuk lanjut ke mata kuliah studio berikutnya. Materi juga dirancang untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam menggambar, memperbesar atau memperkecil peta sesuai skala, melatih mahasiswa melakukan survei lapangan untuk memahami dan mengumpulkan data yang relevan (ukuran bangunan, fungsi bangunan, elemen lingkungan sekitar seperti sungai, jembatan, kanal, taman, dan jalur jalan) dan kemudian memetakannya ke dalam sebuah peta. Selama proses pembelajaran, diharapkan agar mahasiswa terlatih membuat peta dengan skala yang tepat, mampu bekerja secara mandiri, mampu bekerjasama dalam kelompok, disiplin, jujur dan bertanggung jawab.

Ada tiga metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah interaktif, praktek menggambar dan survei lapangan. Ceramah interaktif dan praktik menggambar dilakukan di dalam kelas (indoor) melalui proses asistensi dan pengawasan dosen. Ceramah interaktif dilakukan dua arah, antara dosen dan mahasiswa. Dosen mempresentasikan materi kuliah tentang peta/pemetaan kepada mahasiswa dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa melalui praktik menggambar peta yang dilakukan di kelas atau tugas yang dikerjakan di rumah. Ceramah interaktif dan praktik menggambar dilakukan setiap pertemuan. Ceramah interaktif dilakukan pada jam pertama kemudian dilanjutkan dengan praktik menggambar peta sesuai jadwal yang telah ditentukan seperti membuat grid, menghitung skala, membesarkan peta, mengecilkan peta, menggambar peta menggambar peta kawasan kota, wilayah kabupaten, propinsi dan peta tematik. Melalui metode belajar indoor, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman teori menggambar peta.

Metode survei lapangan bertujuan menerapkan hasil teori dan praktik menggambar yang telah diperoleh sebelumnya, mengajarkan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk membuat peta dan bagaimana memetakan data tersebut ke dalam sebuah peta. Kegiatan ini dilakukan berkelompok berdasarkan lokasi yang

47 disepakati. Hasil survei diolah kembali di dalam kelas secara mandiri dan berkelompok. Perbandingan antara kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas adalah 90% berbanding 10%.

Lingkup pembahasan materi Membuat Peta yaitu pengertian peta, sejarah peta, klasifikasi peta, komponen-komponen peta, pengukuran arah dalam peta, interpretasi peta, syarat peta yang baik dan benar, identifikasi proyeksi peta, memperbesar dan memperkecil peta, mencari/menghitung skala peta dan peta kontur.

B. PENGERTIAN PETA

Peta mencerminkan berbagai informasi dari unsur rupa bumi. Pada dasarnya, peta merupakan kalibrasi dari bidang permukaan bumi menjadi sebuah gambar yang lebih sederhana baik ukuran maupun bentuknya ke dalam selembar kertas dan disertai pula dengan informasi dan detail-detailnya. Informasi tersebut dapat berupa gambaran tentang bentuk-bentuk muka bumi, distribusi penduduk, penggunaan lahan di suatu tempat, kesuburan tanah, kedalaman air laut, penyebaran iklim, dan lain-lain yang terutama berkaitan dengan aspek keruangan atau spasial (Sandy, 1986). Ilmu yang mempelajari tentang peta disebut Kartografi.

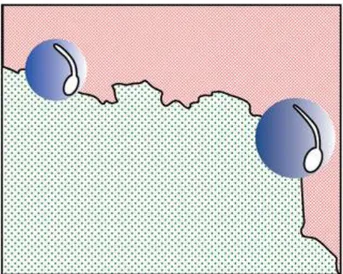

Peta yang mempunyai skala yang berbeda, seringkali memberikan informasi yang berbeda pula. Hal ini timbul karena adanya aspek generalisasi. Generalisasi sendiri dapat berarti pemilihan dan penyederhanaan elemen-elemen pada peta. Generalisasi berkaitan erat dengan skala peta dan tujuan pembuatan peta. Pada dasarnya generalisasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Generalisasi geometrik, lebih kepada penyederhanaan bentuk

2. Generalisasi konseptual, lebih kepada penyederhanaan subjek yang dipetakan (dilakukan oleh orang yangmengerti tentang konsep unsur yang digambarkan). Aspek generalisasi terdiri dari: pemilihan, penyederhanaan, penghilang, pergeseran, pengecilan, penonjolan, kombinasi dan klasifikasi. Sedangkan cara generalisasi dapat dilakukan secara: 1) Langsung pada peta yang telah dikecilkan; 2) dilakukan pada peta asli sebelum dikecilkan; dan 3) dilakukan melalui skala perantara. (sumber: Iswari, 2010, Buku Panduan Praktikum Kartografi Dasar, Yogyakarta; Fakultas Geografi UGM)

48 Berikut beberapa pengertian peta dari beberapa para ahli:

1. Menurut ICA (International Cartograpghic Association, 1973)

Peta adalah suatu representasi/gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan-kenampakan abstrak yang berkaitan dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil/diskalakan.

2. Menurut Aryono Prihandito (1988)

Peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu.

3. Menurut Erwin Raiz (1948)

Peta adalah gambaran konvensional muka bumi yang diperkecil seperti ketampakannya kalau dilihat vertical dari atas, dibuat pada bidang datar, dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelas. Gambaran konvensional adalah gambaran yang sudah umum dan sudah diatur dengan aturan tertentu yang diakui umum.

4. Menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsutanal, 2005) Peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambil keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas.

(Iswari, 2010, Buku Panduan Praktikum Kartografi Dasar, Yogyakarta, Fakultas Geografi UGM)

Dengan menggunakan peta kita dapat mengetahui segala hal yang berada di permukaan bumi, seperti letak suatu wilayah, jarak antar kota, lokasi pegunungan, sungai, danau, lahan persawahan, jalan raya, bandara dan lain-lain.

C. SEJARAH PETA 1. Periode Awal

Peta pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia berupa lempengan berbentuk tablet dari tanah liat sekitar 2.300 SM. Padas saat itu, konsep bumi berbentuk bola bundar yang dikemukakan oleh Aristoteles telah dikenal oleh ahli filsafat (sekitar 350 S.M) dan mendapat kesepakatan dari semua ahli bumi. Pemetaan di Yunani dan

49 Roma mencapai kejayaannya oleh Ptolemaeus (85-165M). Peta dunia yang dihasilkan menggambarkan dunia lama dengan pembagian Garis Lintang (Latitude) sekitar 60 derajat Lintang Utara (N) sampai dengan 30 derajat Lintang Selatan (S). Ptolemaeus menulis sebuah karya besar Guide to Geography (Geographike Hyphygesis). Dengan meninggalkan karangan yang dijadikan sebagai acuan ilmu Geografi yang mendunia sejak jaman kebangkitannya.

2. Periode Pertengahan

Sepanjang periode pertengahan, peta-peta wilayah Eropa didominasi dengan cara pandang agama yang dikenal dengan peta T-O. PAda bentuk peta seperti ini, Jerusalem dilukiskan di tengah-tengah sebelah Timur yang diorientasikan menuju bagian atas peta. Penjelajahan bangsa Viking pada abad 12 di Utara Atlantik, secara perlahan menyatukan pemahaman mengenai bumi. Sementara itu, ilmu pemetaan terus berkembang dengan lebih praktis dan realistis di wilayah Arab, termasuk daerah Mediterania. Tentu saja pembuatannya masih manual dan penyebarannya masih sangat dibatasi.

3. Periode Kejayaan

Penemuan alat cetak pembuat peta semakin banyak tersedia pada abad 15. Peta pada mulanya dicetak menggunakan papan kayu yang sudah dikur berupa peta. Percetakan dengan menggunakan lempeng tembaga yang diukir muncul pada abad 16 dan tetap menjadi standar pembuatan peta hingga teknik fotografi dikembangkan. Kemajuan utama dalam pembuatan peta mendapat perhatian sepanjang masa eksplorasi pada abad 15 dan 16. Para pembuat peta mendapat jawaban dari Navigation Chart yang menyajikan garis pantai, pulau, sungai, pelabuhan dan symbol-simbol pelayaran. Termasuk garis-garis kompas dan paduan navigasi lainnya. Peta-peta ini membutuhkan biaya yang tinggi, digunakan untuk tujuan militer dan diplomatic hanya dimiliki oleh pemerintah sebagai dokumen rahasia Negara. Pertama kali Peta Dunia disajikan secara utuh pada awal abad 16, meneruskan pelayaran Colombus dan yang lainnya untuk mencari dunia baru. Gerardus Mercator dan Flandes (Belgia) menjadi ahli pembuat peta terkenal pada pertengahan abad 16. Ia mengembangkan proyeksi silindris yang semakin luas

50 digunakan untuk Navigation Chart dan Peta Global. Berdasarkan pada proyeksi ini, ia menerbitkan sebuah peta pada tahun 1569. Banyak proyeksi peta lain yang kemudian dikembangkan.

4. Periode Modern

Peta terus berkembang pada abad 17, 18, dan abad 19 secara lebih akurat dan nyata dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Banyak Negara melakukan pemetaan sebagai program nasional. Meskipun demikian, sebagian belahan dunia banyak yang tidak diketahui walaupun menggunakan potret udara dengan melanjutkan perjalana Perang Dunia II. Pemetaan modern berdasarkan pada kombinasi penginderaan jauh (Remote Sensing) dan pengecekan lapangan (Ground Observation). Geographic Information System (GIS) muncul pada periode 1970-80an. GIS menggeser paradigma pembuatan peta. Pemetaan secara tradisional (berupa kertas) menuju pemetaan yang menampilkan gambar dan database secara bersamaan dengan menggunakan informasi geografi. Pada GIS, database, analisa, dan tampilan secara fisik dan konseptula dipisahkan dengan penanganan data geografinya. (Nyerges, 1993).

Peta dunia dari atlas modern pertama dibuat oleh Ortelius - Theatrum Orbis Terrarum (1570). Atlas adalah kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku, tetapi juga ditemukan dalam bentuk multimedia.

Buku pertama yang dapat disebut atlas dibuat berdasarkan hasil perhitungan dari Claudius Ptolemaeus, seorang ilmuwan yang mempelajari geografi yang bekerja di Aleksandria pada 150 SM. Edisi pertama dipublikasikan di Bologna pada 1477 dan memiliki 27 buah peta. Ilmuwan tidak dapat memastikan apakah gambar peta-peta tersebut berasal dari peta asli yang dibuat Ptolomaeus atau dibuat oleh ilmuwan abad pertengahan berdasarkan tulisan Ptolomaues. Sejak 1544, banyak peta yang dibuat, khususnya sehubungan dengan hubungan dagang antara Roma dan Venesia. Setiap pembuat peta bekerja terpisah, menghasilkan peta berdasarkan kebutuhannya masing-masing.

Abraham Ortelius dikenal karena membuat atlas modern pertama pada 20 Mei 1570. Karyanya yang berjudul Theatrum Orbis Terrarum, memuat 53 peta yang mencakup negara-negara di dunia pada saat itu. Karyanya tersebut merupakan buku pertama

51 dari jenisnya yang memuat dalam ukuran yang seragam. Pada saat itu, karya tersebut terbilang sukses.

Tetapi, penggunaan istilah "atlas" untuk koleksi peta belum digunakan sampai 1595 dimana Gerardus Mercator menerbitkan karyanya yang berjudul "Atlas, Sive Cosmographicae Meditationes De Fabrica Mundi ..." (Atlas, atau Deskripsi dari Dunia) (Duisburg, 1585-1595).

D. FUNGSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PETA Peta berfungsi untuk:

1. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi;

2. Memperlihatkan ukuran (luas, jarak) dan arah dari suatu tempat di permukan bumi;

3. Menampilkan bentuk-bentuk permukaan bumi, seperti benua, negara, provinsi, gunung, lembah;

4. Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti;

5. Menyajikan data tentang potensi wilayah; 6. Alat analisis untuk menarik kesimpulan;

7. Alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diusulkan;

8. Alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di permukaan bumi.

Adapun tujuan pembuatan peta adalah sebagai berikut: 1. Untuk komunikasi informasi ruang;

2. Untuk menyimpan informasi;

3. Untuk membantu pekerjaan: konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, media pembelajaran;

4. Untuk membantu dalam suatu desain, misal: desain tata ruang wilayah, jalan, dll; 5. Untuk analisis data spatial, misal: perhitungan volume, evaluasi lahan, dll.

Peta bisa menjadi petunjuk bagi pelancong/wisatawan, atau menjelaskan dunia dengan menyertakan jenis informasi geografi khusus. Peta juga dapat mengundang eksplorasi. Sebagai contoh, peta Pulau Sulawesi dengan penampakan pesisir pantai yang terbentang panjang, menarik pandangan orang dan selanjutnya berusaha untuk

52 mengeksplorasi apa yang terdapat di sepanjang pesisir. Dengan kata lain, peta yang berisi banyak detail yang menarik dari suatu daerah/wilayah dapat menarik orang lain ke wilayah tersebut.

E. KLASIFIKASI PETA

Peta dapat diklasifikasikan berdasarkan isi, skala, dan tujuannya. 1. Jenis Peta Berdasarkan Isi

Berdasarkan isinya, peta digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: peta umum dan peta khusus (tematik).

a. Peta Umum

Peta umum adalah peta yang menampilkan segala sesuatu yang berada pada suatu daerah yang dipetakan, baik tampilan secara fisik maupun sosial budaya. Tampilan secara fisik misalnya sungai, gunung, laut, danau, dan lain sebagainya. Kenampakan sosial budaya misalnya jalan raya, jalan kereta api, permukiman kota dan lainnya.

Peta umum terdiri atas dua jenis, yaitu peta topografi dan peta chorografi. Peta topografi yakni peta yang menggambarkan bentuk relief (tinggi rendahnya) permukaan bumi. Dalam peta topografi digunakan garis kontur. Penjelasan tentang garis kontur dapat dibaca pada sub judul selanjutnya. Peta chorografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil antara 1:250.000 sampai skala 1: 1.000.000 atau lebih. Peta chorografi menggambarkan daerah yang luas, misalnya propinsi, negara, benua bahkan dunia. Dalam peta chorografi digambarkan semua kenampakan yang ada pada suatu wilayah di antaranya pegunungan, sungai danau, garis pantai, rawa dan lain-lain.

53 Gambar 4.1. Peta Provinsi Banten

Sumber: keishaflorist.com, 2014

b. Peta Khusus/Peta Tematik

Jenis peta ini bisa terdiri dari satu atau dua tema dengan menyajikan informasi yang lebih mendalam. Contoh peta tematik adalah peta penyebaran penduduk atau tingkat kepadatan menurut negara, peta propinsi atau kabupaten, dengan masing-masing bagian diberi warna yang berbeda untuk menunjukkan tingkat relativitas jumlah penduduk atau penghasilan, serta peta jalan.

Gambar 4.2. Peta Negara Terpadat di Dunia Sumber: http://www.mapsofworld.com/, 2014

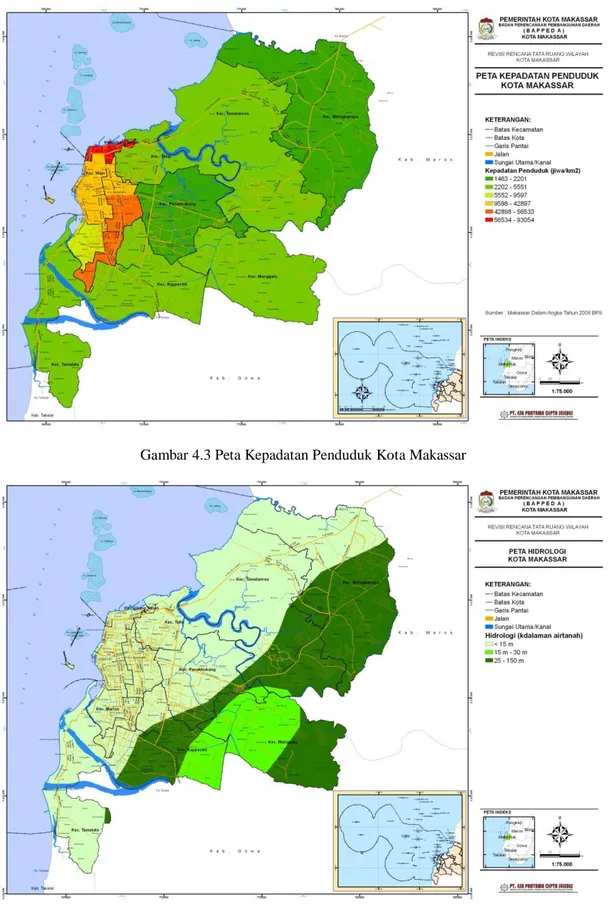

54 Gambar 4.3 Peta Kepadatan Penduduk Kota Makassar

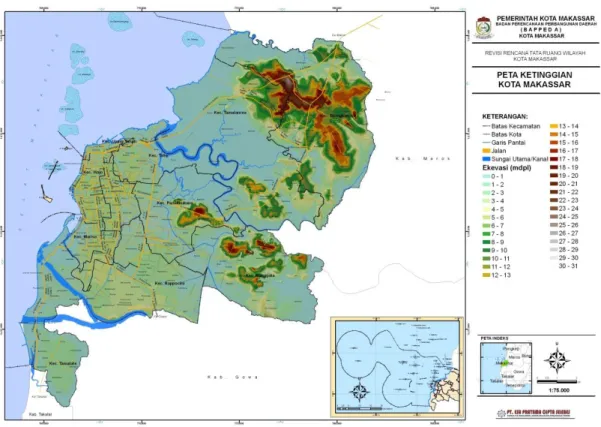

55 Gambar 4.5 Peta Ketinggian Lahan Kota Makassar

2. Peta Berdasarkan Skala

Peta tidak semua sama besarnya. Besar kecilnya peta ditentukan oleh besar kecilnya skala yang digunakan. Berdasarkan skalanya, peta dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

a. Peta kadaster/teknik, yaitu peta yang mempunyai skala antara 1:100 sampai 1:5.000. Jenis peta ini digunakan untuk menggambarkan peta tanah atau peta dalam sertifikat tanah. Oleh karena itu, jenis peta ini banyak ditemui pada Dinas Agraria (Badan Pertanahan Nasional).

b. Peta skala besar, yaitu peta yang mempunyai skala 1:5.000 hingga 1: 250.000. Peta skala besar digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit, misalnya peta kelurahan dan peta kecamatan.

c. Peta skala sedang, yaitu peta yang mempunyai skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta jenis ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang luas, seperti peta provinsi.

56 d. Peta skala kecil, yaitu peta yang mempunyai skala 1 : 500.000 sampai 1:1.000.000 atau lebih. Peta skala kecil ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang relatif sangat luas, misalnya peta negara, benua, bahkan peta dunia.

3. Peta Berdasarkan Tujuan

Peta jenis ini dibuat berdasarkan tujuan tertentu. Berikut contoh-contoh peta untuk berbagai tujuan:

a. Peta Pendidikan (Educational Map): peta lokasi sekolah SMP/SMU; b. Peta Ilmu Pengetahuan: peta arah angina, peta penduduk;

c. Peta Turis (Tourism Map): peta museum, peta rute bus;

d. Peta Informasi Umum (General Information Map): peta pusat perbelanjaan e. Peta Navigasi: peta penerbangan, peta pelayaran;

f. Peta Aplikasi (Techical Application Map): peta penggunaan lahan, peta curah hujan;

g. Peta Perencanaan (Map Planing): peta jalur hijau, peta permukiman, peta pertambangan.

57 F. KOMPONEN PETA\

Peta yang baik harus dilengkapi dengan komponen-komponen peta agar mudah dipahami pembacanya. Adapun komponen-komponen yang harus dipenuhi oleh sebuah peta yaitu judul peta, skala peta, petunjuk arah orientasi, legenda, proyeksi peta, symbol dan warna, sumber peta, dan tahun pembuatan peta. Berikut uraian masing-masing komponen tersebut.

1. Judul Peta

Judul peta merupakan komponen yang sangat penting dalam peta. Judul peta harus mencerminkan isi peta. Biasanya, sebelum membaca dan memperhatikan isi peta, terlebih dahulu judul yang dibaca. Dari judul peta, pembaca dapat segera mengetahui data dan daerah mana yang tergambar dari peta tersebut. Judul peta jangan sampai menimbulkan penafsiran ganda dari isi peta itu sendiri. Judul peta diletakkan di bagian tengah atas peta atau dapat juga diletakkan di bagian lain dari peta, asalkan tidak mengganggu tampilan dari keseluruhan peta.

2. Skala Peta

Skala merupakan ciri yang membedakan antara peta dengan gambar lain. Skala peta sangat erat kaiitannya dengan data yang disajikan. Skala peta adalah perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Ada beberapa cara untuk menyajikan skala, yaitu dengan cara pecahan, verbal, dan garis (batang).

Skala Peta adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya dipermukaan bumi. Jika pada peta tertulis skala 1:100.000, maka dapat bermakna 1 cm jarak pada peta sama dengan 1000 m pada kondisi lapangan (sebenarnya).

Skala Peta dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: a. Skala Angka/Skala Pecahan (Numerical Scale) b. Skala Verbal

c. Skala Garis (Line Scale)/Skala Grafik (Graphical Scale) / Skala Batang (Bar Scale)/Skala Jalan (Road Scale)

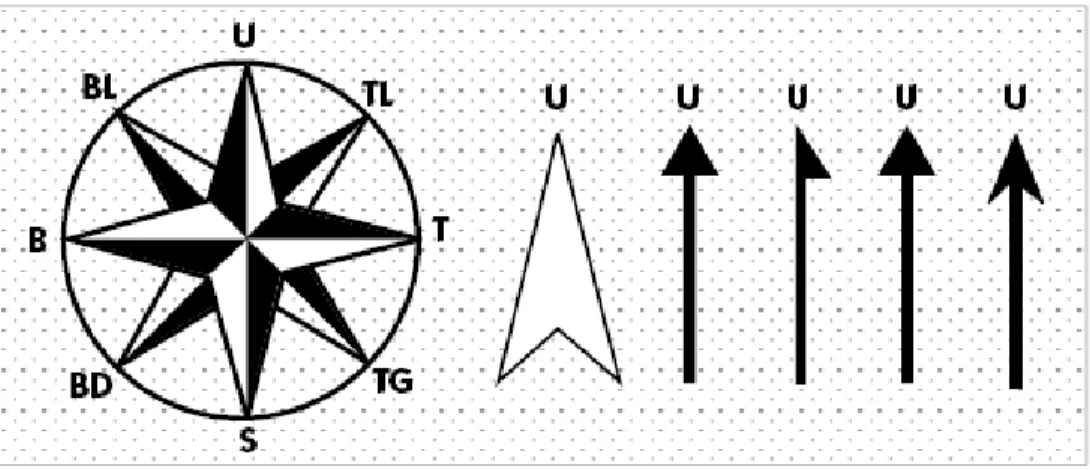

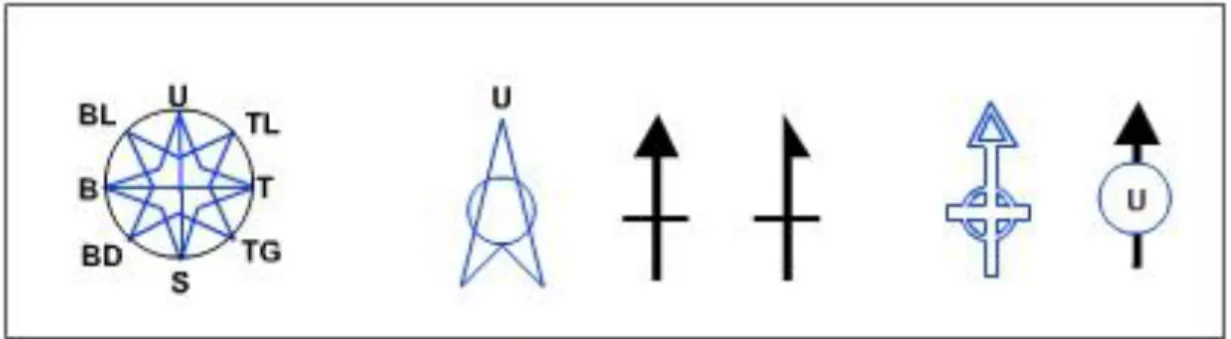

58 3. Petunjuk Arah Orientasi

Komponen penting lainnya yaitu petunjuk arah yang berguna untuk mengetahui arah Utara, Selatan, Barat maupun Timur dalam peta. Perlu diketahui bahwa orientasi atau penunjukkan arah pada peta, tidak selamanya peta berorientasi utara (utara di sebelah atas). Kadang ada pula peta berorientasi selatan, barat, atau timur, sesuai dengan kepentingannya. Selain itu pula perlu diperhatikan bahwa utara yang dipakai dalam peta ada tiga arah utara yaitu: utara geografis, utara magnitis, dan utara meridian. Utara geografis (true north/TN/US) adalah utara yang melalui kutub utara dan kutub selatan bumi. Utara magnitis (magnetic north/MN/UM) adalah utara yang melalui kutub magnit bumi. Sedangkan Utara Meridian (Grid North/Meridian North/GN/UTM) adalah utara yang sejajar dengan meridian sentral dan tegak lurus standar paralel setempat. Namun demikian dalam tahap pembelajaran dalam mata kuliah Studio Pemetaan, orientasi peta senantiasa disesuaikan dengan arah orientasi Utara-Selatan. Utara senantiasa diasumsi terletak di sebelah atas.

Petunjuk arah pada peta biasanya berupa tanda panah mengarah ke atas yang menunjuk ke arah Utara.

Gambar 4.7. Petunjuk Arah Orientasi yang Berorientasi ke Utara

Tata letak tulisan mengikuti arah tadi, sehingga peta nyaman dibaca dan tidak perlu membolak balikkan peta. Arah orientasi juga sangat penting untuk memudahkan pengguna peta mencocokkan obyek di peta dengan obyek sebenarnya di lapangan. Petunjuk ini diletakkan di bagian mana saja dari peta, asalkan tidak mengganggu tampilan peta. Arah mata angin dapat dibuat seperti pada contoh gambar di bawah.

59 Gambar 4.8. Petunjuk Arah Orientasi

Sumber: http://jelajah-blogunix.blogspot.com/, 2014 4. L e g e n d a

Legenda memudahkan pembaca untuk mudah memahami isi peta. Seluruh bagian isi peta harus dijelaskan dalam legenda atau keterangan. Legenda-legenda merupakan informasi yang disampaikan oleh peta, berguna untuk menjelaskan symbol-simbol yang terdapat dalam peta.

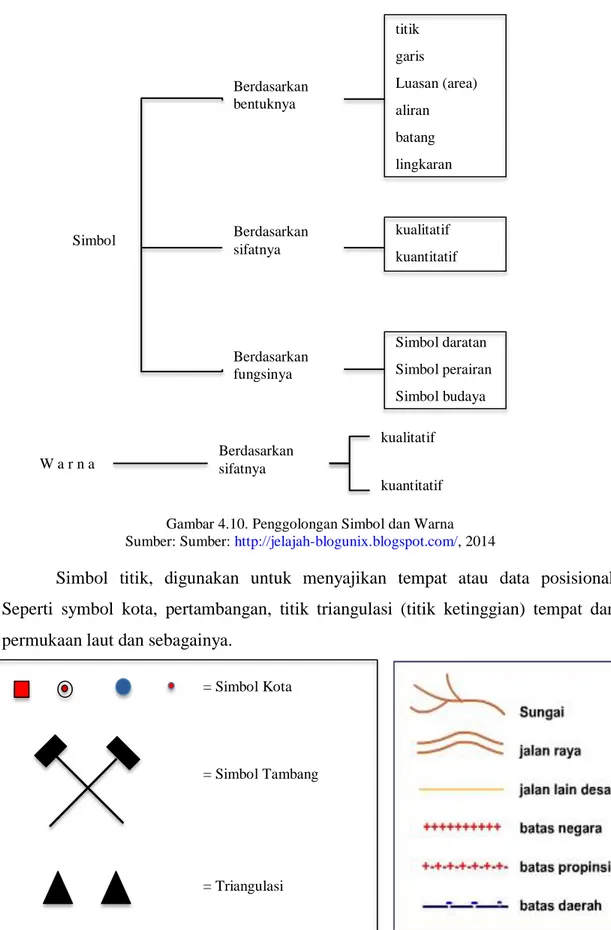

Gambar 4.9. Petunjuk Arah Orientasi 5. Simbol dan Warna

Untuk menyatakan suatu hal ke dalam peta tentunya tidak bisa digambarkan sebagaimana bentuk asli benda tersebut. Untuk itulah dipergunakan gambar pengganti atau symbol. Pemakaian symbol dan warna memudahkan para pengguna peta untuk memahami peta. Bentuk-bentuk symbol yang digunakan pada peta berbeda-beda tergantung dari jenis petanya.

60 Gambar 4.10. Penggolongan Simbol dan Warna

Sumber: Sumber: http://jelajah-blogunix.blogspot.com/, 2014

Simbol titik, digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Seperti symbol kota, pertambangan, titik triangulasi (titik ketinggian) tempat dari permukaan laut dan sebagainya.

Gambar 4.11. Contoh Simbol Titik dan Simbol Garis

Sumber: http://jelajah-blogunix.blogspot.com/, 2014 kualitatif kuantitatif Simbol Berdasarkan bentuknya Berdasarkan sifatnya Berdasarkan fungsinya titik garis Luasan (area) aliran batang lingkaran Simbol daratan Simbol perairan Simbol budaya Berdasarkan sifatnya kualitatif kuantitatif W a r n a = Simbol Kota = Simbol Tambang = Triangulasi

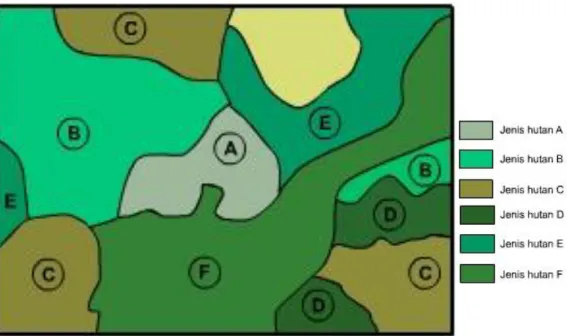

61 Simbol garis digunakan menyajikan data geografis misalnya sungai, batas wilayah, jalan, dan sebagainya. Simbol luasan (area), digunakan untuk menunjukkan kenampakan area misalnya rawa, hutan, padang pasir dan sebagainya.

Gambar 4.12. Contoh Simbol Luasan Area Sumber: http://jelajah-blogunix.blogspot.com/, 2014

Simbol aliran, digunakan untuk menyatakan alur dan gerak. Gamba 4.7. menunjukan pengiriman kopi terbesar adalah dari wilayah Afrika Barat menuju wilayah Eropa.

Gambar 4.13. Contoh Simbol Aliran, Peta Alur Pola Pengiriman Kopi Sumber: http://118.96.137.51:888, 2014

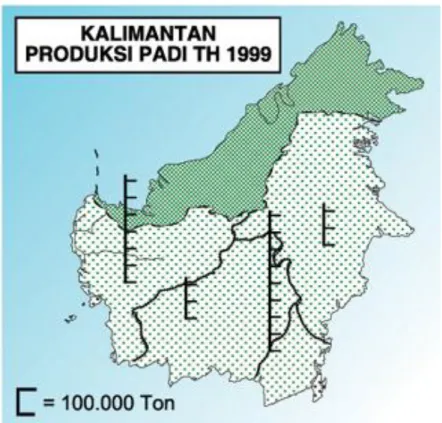

62 Simbol batang, simbol batang digunakan untuk menyatakan harga/dibandingkan harga/nilai lainnya. Berdasarkan symbol batang yang terdapat pada peta dan harga setiap ruasnya (1 ruas harganya 100.000 ton padi, dapat disimpulkan bahwa wilayah (provinsi) yang produksi padinya terbanyak adalah Kalimantan Selatan dan paling sedilikit adalah Kalimantan Timur.

Gambar 4.14. Contoh Penggunaan Simbol Batang Sumber: http://118.96.137.51:888/, 2014

Simbol Lingkaran, digunakan untuk menyatakan kuantitas (jumlah) dalam bentuk prosentase.

Gambar 4.15. Simbol Lingkaran Sumber: Romenah, 2008

63 Simbol Bola, digunakan untuk menyatakan isi (volume), makin besar symbol bola menunjukkan isi (volume) makin besar dan sebaliknya makin kecil bola berarti isi (volume) makin kecil.

Gambar 4.16 Contoh Penggunaan Simbol Bola mencerminakn Jumlah Data Penduduk

Sumber: Romenah, 2008

Berdasarkan sifatnya, symbol peta dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Simbol yang bersifat kualitatif

b. Simbol yang bersifat kuantitatif

Simbol yang bersifat kualitatif untuk membedakan persebaran benda yang digambarkan. Misalnya untuk menggambarkan daerah penyebaran hutan, penduduk, dan lainnya. Simbol luasan yang bersifat kualitatif. Simbol ini hanya membedakan daerah A, B, dan C saja. Untuk membedakan antara daerah A, B, dan C digunakan arsiran yang berbeda. Simbol kuallitatif digunakan untuk membedakan atau menyatakan jumlah.

Gambar 4.17. Contoh Penggunaan Simbol Kualitatif

Sumber: Romenah, 2008, digambar ulang: Marly, 2014

64

A

B

C

Simbol luasan yang bersifat kuantitatif, untuk membedakan tingkat kepadatan. Semakin tinggi kepadatan, semakin gelap. Simbol ini menggambarkan tingkat kepadatan penduduk. Makin rapat jarak antara titik menunjukkan daerah tersebut tingkat kepadatan penduduknya semakin tinggi. Dapat disimpulkan bahwa daerah A mempunyai kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan B dan C.

Gambar 4.18.. Contoh Penggunaan Simbol Kuantitatif Sumber: Romenah, 2008, digambar ulang: Marly, 2014

Berdasarkan fungsinya, symbol peta dapat dibedakan menjadi:

a. Simbol daratan, digunakan untuk simbol-simbol permukaan bumi di daratan. Contoh: gunung, pegunungan, gunung api.

b. Simbol perairan, digunakan untuk simbol-simbol bentuk perairan. Gambar 4.19 Simbol Gunung dan Pegunungan

65 c. Simbol budaya, digunakan untuk simbol-simbol bentuk hasil budaya.

Untuk membuat tulisan pada peta, ada kesepakatan diantara para kartografer yaitu sebagai berikut:

a. Nama geografis ditulis dengan bahasa dan istilah yang digunakan penduduk setempat.

Contoh: Sungai ditulis Ci (Jawa Barat), Kreung (Aceh), Air (Sumatera Utara). Nama sungai ditulis searah dengan aliran sungai dan menggunakan huruf miring.

b. Nama jalan ditulis serah dengan arah jalan tersebut, dan ditulis dengan huruf kecil. Nama kota ditulis dengan empat cara, yaitu: di bawah simbol kota, di atas simbol kota, di sebelah kanan simbol kota atau di sebelah kiri simbol kota.

Gambar 4.21 Simbol Candi dan Keraton

66 Penggunaan warna pada peta (dapat pula berupa titik, garis, kotak, dan sebagainya) berfungsi sebagai alat pembeda, menunjukkan tingkat kualitas maupun kuantitas (gradasi), dan untuk estetika/keindahan. Untuk menyatakan perbedaan pada peta, digunakan bermacam warna atau pola. Misalnya laut warna biru, permukiman kuning, ruang terbuka berwarna hijau, dan lain-lain. Peta yang berwarna akan lebih indah dilihat dan tampilan yang ingin disajikan juga kelihatan lebih jelas.

Sedangkan untuk menunjukkan adanya perbedaan tingkat digunakan satu jenis warna atau pola. Misalnya, untuk membedakan curah hujan digunakan warna hitam, dimana warna semakin cerah menunjukkan curah hujan semakin kecil dan sebaliknya, warna semakin legam menunjukkan curah hujan semakin besar.

Warna Darat

a. hijau : 0 - 200 meter dpl b. kuning : 200 - 500 meter dpl

c. coklat muda : 500 - 1500 meter dpl d. coklat : 1500 - 4000 meter dpl

e. coklat berbintik hitam : 4000 - 6000 meter dpl f. coklat kehitam-hitaman : 6000 meter dpl Warna Laut

a. biru pucat : 0 - 200 meter / kedalaman b. biru muda : 200 - 1000 meter / kedalaman

67 c. biru : 1000 - 4000 meter / kedalaman

d. biru tua : 4000 - 6000 meter / kedalaman

e. biru tua berbintik merah : 6000 meter lebih / kedalaman

Dilihat dari sifatnya, warna pada peta dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang bersifat kualitatif hanya membedakan unsurnya saja. Sedangkan yang bersifat kuantitatif terutama dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah atau nilai gradasinya meskipun juga untuk membedakan unsurnya.

Gambar 4.24. Warna Kuantitatif. Perbedaan warna untuk memperlihatkan perbedaan tekanan (gradasi) atau perbedaan besar dan kecil

Sumber: I Made Sandi, 1976

Gambar 4.25. Warna kualitatif, Penggunaan warna banyak memperlihatkan perbedaan. Sumber: I Made Sandi, Esensi Kartografi, 1976

6. Proyeksi Peta

Untuk menghindari terjadinya kesalahan yang lebih besar, dalam ukuran (luas dan jarak) bentuk permukaan bumi pada peta, maka dalam pembuatan peta digunakan proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik pemindahan bentuk permukaan bumi yang lengkung (bulat) ke bidang datar.

68 7. Inzet dan Indeks Peta

Peta yang dibaca harus diketahui dari bagian bumi sebelah mana area yang dipetakan tersebut. Inzet peta merupakan peta yang diperbesar dari bagian belahan bumi. Sebagai contoh, jika akan memetakan Pulau Sulawesi, maka Pulau Sulawesi merupakan bagian dari kepulauan Indonesia yang diinzet. Inset peta adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Peta inset dapat diletakkan pada bagian sisi kiri, kanan, atau bawah peta. Kegunaannya untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan. Sedangkan indeks peta merupakan sistem tata letak peta, dimana menunjukkan letak peta yang bersangkutan terhadap peta yang lain di sekitarnya.

8. Garis Astronomis

Garis astronomis terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang sejajar dengan garis khatulistiwa, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang tegak lurus dengan garis khatulistiwa. Garis astronomis berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat.

9. Grid

Dalam selembar peta sering terlihat jaringan kotak-kotak yang disebut grid system. Tujuan grid adalah untuk memudahkan penunjukan letak sebuah titik pada sebuah peta. Cara pembuatan grid yaitu dengan membagi wilayah yang akan dipetakan ke dalam beberapa kotak. Tiap kotak diberi kode. Tiap kotak dengan kode tersebut kemudian diperinci dengan kode yang lebih terperinci dan seterusnya.

Jenis grid pada peta-peta dasar (peta topografi) di Indonesia antara lain:

a. Kilometerruitering (kilometer fiktif) yaitu lembar peta dibubuhi jaringan kotak-kotak dengan satuan kilometer.

b. Grid yang dibuat oleh tentara Inggris dan grid yang dibuat oleh tentara Amerika (American Mapping System).

Untuk menyeragamkan sistem grid, Amerika Serikat berusaha membuat sistem grid yang seragam dengan sistem UTM grid system (Universal Transverse Mercator) dan UPS grid system (Universal Polar Stereographic System).

69 10. Garis Tepi Peta (Border)

Garis tepi merupakan garis pembatas peta yang mengelilingi peta, berguna untuk membatu saat menggambar pulau, kota ataupun wilayah yang dimaksud tepat ditengah-tengahnya.

11. Sumber dan Tahun Pembuatan Peta

Sumber dan tahun pembuatan peta berguna untuk memastikan peta tersebut bukan peta fiktif. Lembaga yang biasa menerbitkan peta adalah Bakorsutanal, Jawatan Topografi Angkatan Darat, dan Badan Pertanahan Nasional. Tahun pembuatan penting untuk diketahui terutama oleh pengguna agar diketahui kapan data dalam peta tersebut dibuat, sehingga dapat diketahui datanya masih layak atau sudah tidak berlaku.

G. MEMBACA DAN MENGGAMBAR PETA 1. Strategi dalam Membaca Peta

Peta merupakan petunjuk yang efektif untuk menguasai suatu wilayah, kawasan atau lokasi. Untuk membaca peta diperlukan pengetahuan agar dapat mencapai tujuan penguasaan tempat secara cepat dan tepat. Pada pembahasan ini memberikan contoh beberapa strategi dalam membaca peta kabupaten atau provinsi. Peta kabupaten dan provinsi bisa kita temukan dalam atlas provinsi-provinsi. Atlas adalah buku yang berisi gambar-gambar peta baik peta makro atau peta mikro yang dilengkapi dengan keterangan. Berikut dikemukakan beberapa strategi dalam membaca peta pada atlas tersebut.

a. Menentukan Letak Peta

Letak suatu wilayah bisa ditunjukkan dengan menyebutkan letak astronomisnya. Menentukan letak astronomis suatu wilayah dapat dilakukan dengan menarik garis lurus mendatar (horizontal) di wilayah terluar sebelah utara dan selatan. Sebutkan angka koordinat garis lintang kedua garis itu, kemudian tarik garis tegak lurus di wilayah terluar sebelah barat dan timur. Sebagai contoh, mari kita cari letak astronomis Provinsi Banten. Letak astronomis Provinsi Banten kira-kira di antara 105.1° - 106.2° Bujur Timur (BT) dan 5.8°-7.1° Lintang Selatan (LS).

70 b. Menyebutkan batas-batas wilayah

Batas-batas wilayah bisa berupa wilayah provinsi lain. Bisa juga berupa kenampakan alam seperti selat, laut, atau samudera. Batas-batas wilayah yang terletak di sebelah timur, selatan, barat, dan utara suatu wilayah tertentu harus diperjelas. Pada gambar di bawah dapat terlihat batas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

c. Menyebutkan pembagian wilayah

Perhatikan pembagian wilayah di peta yang kamu baca. Sebuah provinsi terdiri dari beberapa kabupaten. Sebuah kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan.

d. Menyebutkan kenampakan-kenampakan alam dan buatan

Kita telah memahami arti simbol-simbol yang terdapat pada sebuah peta. Terdapat simbol-simbol untuk kenampakan alam dan buatan, seperti gunung, sungai, teluk, pelabuhan, bandar udara, jalur kereta api, dan sebagainya.

Membaca peta provinsi

Hal-hal yang bisa kita baca dari peta Provinsi Banten antara sebagai berikut: a. Letak Provinsi Banten di ujung barat Pulau Jawa. Letak astronomisnya

kira-kira di antara 105.1° sampai 106.2° Bujur Timur (BT) dan 5.8° sampai 7.1° Lintang Selatan (LS).

71 b. Batas-batas wilayah Provinsi Banten sebagai berikut: bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Sunda

c. Memperhatikan kota-kota penting yang terdapat di wilayah provinsi Banten, dengan menunjukkan titik koordinat pusat kotanya, seperti: Rangkas Bitung (ibu kota Kabupaten Lebak), Tiga Raksa (ibu kota Kabupaten Tangerang), Pandeglang (ibu kota Kabupaten Pandeglang), Tangerang (ibu kota Kodya Tangerang), dan Cilegon (ibu kota Kotip Cilegon).

d. Kenampakan alam yang terdapat di wilayah Banten sebagai berikut. o Gunung : Gunung Gede dan Gunung Karang.

o Teluk : Teluk Banten, Lada, Penanjung, dan Teluk Camar.

o Tanjung : Tanjung Pontang, Pujut, Lesung, Alang-alang, dan Tanjung Sodong.

o Sungai : Ci Durian, Ci Banten, Ci Liman, Ci Sisih, Ci Baliung, Ci Semeut, dan Ci Berang

e. Kenampakan buatan yang terdapat di wilayah Banten adalah Bandara Sukarno-Hatta di Cengkareng, Pelabuhan Merak, dan Jalan Tol Merak-Jakarta.

Membaca peta kabupaten/kota

provinsi, merupakan gabungan dari beberapa kecamatan. Sebagai contoh pembacaan peta, kita lihat salah satu kabupaten yang dalam hal ini kita pilih peta Kabupaten Sleman di halaman. Kabupaten Sleman terletak di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal-hal yang dapat kita baca dari peta Kabupaten Sleman sebagai berikut.

a. Letak Kabupaten Sleman ditententukan terletak pada koordinat lintang (LS) dan bujur (BT)

b. Batas-batas wilayah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Di bagian utara wilayah Sleman berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Magelang. Di bagian timur wilayah Sleman berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Gunung Kidul. Di bagian selatan wilayah Sleman berbatasan

72 dengan Kabupaten Bantul dan Kodya Yogyakarta. Sedangkan di bagian barat wilayah Sleman berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.

c. Memperhatikan kota-kota penting yang terdapat di wilayah Kabupaten Sleman dibagi menjadi 17 kecamatan. Kecamatan-kecamatan itu adalah Sleman, Moyudan, Minggir, Tempel, Sayegan, Godean, Gamping, Melati, Turi, Pakem, Ngaglik, Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, dan Cangkringan.

d. Kenampakan alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Sleman antara lain Gunung Merapi, Kali Opak, Kali Tepus, dan Kali Coda. Di wilayah Sleman terdapat Bandara Adi Sucipto.

2. Strategi dalam Menggambar Peta

Setelah menguasai cara membaca gambar peta baik pada lingkup provinsi maupun lingkup kabupaten, selanjutnya akan diketahui cara menggambar peta. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menggambar peta, namun cara yang paling mudah adalah dengan cara menjiplak peta yang sudah ada.

Langkah-langkah menggambar peta dengan cara menjiplak sebagai berikut. a. Siapkan peralatan yang diperlukan. Peralatan yang diperlukan adalah kertas

tembus pandang (kertas mika), kertas gambar, penggaris, pensil, spidol, dan peta.

b. Buatlah garis-garis grid (garis bantu) baik secara tegak (vertikal) maupun mendatar (horizontal). Jarak antar-garis grid harus sama.

c. Tempelkan kertas mika pada peta yang akan dijiplak, gunakan alat perekat atau penjepi agar tidak bergeser-geser.

d. Jiplak gambar peta menggunakan pensil atau spidol. Lakukan penjiplakan ini dengan hati-hati.

Langkah-langkah menggambar peta di kertas gambar dengan cara memindahkan gambar, sebagai berikut.

a. Siapkan kertas untuk menggambar peta.

b. Buat garis grid pada gambar peta yang akan dipindahkan dengan pinsil HB atau 2H. Jaak antar-garis grid harus sama.

73 c. Buatlah garis grid berupa garis tegak dan mendatar menggunakan pensil pada kertas gambar. Ukuran antar garis sama dengan garis-garis pada pada peta yang akan digambar.

d. Gambarlah peta di atas kertas menggunakan pensil HB dan 2B. Tirulah gambar peta pada peta. Garis-garis yang sudah dibuat dapat membantu dalam menggambar.

e. Perbaiki garis-garis peta sesuai dengan ketebalan tertentu. Garis yang dipertegas dengan pinsil 2B atau 4B adalah jalur jalan, batas wilayah, tanda-tanda alam, pinggir peta. Sedangkan garis halus yang menggunakan pinsil H atau HB adalah garis kontur, jalan sempit, kali, dll.

f. Jika diminta, warnailah peta tersebut seperti warna dalam peta. Jangan lupa menggambar symbol-simbol yang ada sesuai dengan penjelasan di atas. g. Agar peta dapat sesuai dengan ukuran aslinya, maka gambar peta harus sesuai

dengan skala yang tepat. Kita bisa mengukur jarak sebenarnya sesuai dengan jarak yang tercantum dalam peta. Hal ini karena pada peta dicantumkan skala. Manfaat skala dalam menggambar sebuah peta sebagai berikut: 1) Dengan skala kita dapat memperbesar atau memperkecil sebuah peta/gambar tertentu; 2) Dengan skala kita dapat menggambar suatu tempat yang sangat luas di atas kertas yang kecil; dan 3) Dengan skala kita dapat mengetahui atau menentukan jarak suatu tempat yang satu dengan tempat lainnya.

Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan dalam menerapkan skala yang tepat pada gambar dengan contoh kasus berikut:

Misalnya kita akan mengukur jarak antara kota A dan kota B, dengan Skala pada peta 1 : 1.000.000.

a. Ambilah jangka untuk mengukur. Tancapkan jarum jangka di kota A. Aturlah jangka supaya pensilnya tepat di atas kota B.

b. Ukurlah lebar jangka menggunakan penggaris.

c. Setelah diketahui jarak A dan B kita hitung jarak sesungguhnya berdasarkan skala. Misalnya, jarak A dan B adalah 5 cm.

Kalau skala petanya 1:1000.000 berarti: 1 cm di peta = 1.000.000 cm jarak sesungguhnya.

74 1cm = 10.000 m = 10 km. Ini berarti 1 cm di peta mewakili 10 km jarak sesungguhnya.

Jarak A dan B di peta 5 cm. Ini berarti 5 x 10 km = 50 km. Jadi jarak kota A dan kota B sebenarnya adalah 50 km.

H. PETA INTERAKTIF DALAM PEMETAAN

Perkembangan ilmu pemetaan (kartografi) saat ini begitu cepat, seiring dengan perkembangan teknologi. Proses penyusunan, analisis, dan diseliminasi hasil kartografi, ternyata hasilnya lebih efisien dan efektif. Kaidah kartografi dapat dispasialkan sehingga membentuk suatu peta yang dapat dikomunikasikan yang dalam hal ini dinamakan peta interaktif. Pada saat ini, kartografer sudah berorientasi pada efektifitas visualisasi data, yaitu mulai dari pengumpulan data, pemrosesan, hingga diseminasi, yang didasarkan pada penggunaan peta. Referensi sistem komunikasi kartografi modern, ditekankan bukan hanya terletak pada pembahasan tentang bagaimana cara visualisasi fenomena geografi dalam bentuk peta, tetapi juga sudah berkembang ke arah interaksi antara pengguna peta dengan peta, bahkan antara pengguna peta dengan pembuat peta. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kata kunci dalam sistem komunikasi kartografi saat ini adalah “Bagaimana menyampaikan apa kepada siapa”, serta “apakah informasi itu sudah efektif?” (Noorhadi Rahardjo, 2004) dan (Danoedoro, Projo. 2004 ) dalam http://etd.ugm.ac.

id/index. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

75 Kartografi merupakan sistem komunikasi yang menyajikan dan mentransmisikan informasi. Peta mengandung pengertian komunikasi, yang berarti seorang pembuat peta terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Fungsi peta yaitu memperlihatkan posisi / lokasi relatif, ukuran, bentuk, dan menghimpun data serta menyeleksi. Peta memiliki beberapa komponen antara lain judul, legenda, orientasi utara, skala, inset, garis lintang & bujur, dan nama pembuat / instansi. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Simbol sendiri memiliki arti tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi pada kenampakan peta. Simbol menurut wujudnya dibagi menjadi tiga macam yaitu: simbol piktorial, simbol abstrak, dan simbol huruf/angka. Sedangkan simbol menurut bentuknya dibagi menjadi tiga macam yaitu: simbol garis, simbol titik, dan simbol area.

Gambar 4.28 Pembagian simbol menurut bentuknya Sumber:Kraak, Menno, 2001

Sejalan dengan perkembangan teknologi, berkembang pula peta digital yang digambarkan dengan bantuan komputer dan disimpan dalam format digital. Kartografi digital, pemrosesan data grafis, dan presentasi grafis membutuhkan penggunaan hardware khusus untuk input dan output. Kartografi digital merupakan

76 organisasi, presentasi, komunikasi-komunikasi penggunaan informasi geografis dalam bentuk grafis digital. Peta interaktif adalah peta yang dapat berinteraksi dengan user (dapat melakukan komunikasi dua arah, antara user dan peta), sehingga user dapat berperan dalam penyajian peta. Teknologi multimedia memberikan kesempatan kartografer untuk mengembangkan produk-produk pemetaan dengan mengintegrasikan gambar, suara, grafik, dan animasi (gambar bergerak) serta untuk membuat berbagai kombinasi representasi data spasial. Kartografi multimedia mempunyai potensi besar untuk geografi dalam usaha untuk memahami dan mempresentasikan fenomena yang kompleks. Potensi tersebut dapat terealisisasi jika kartografer menggunakan pendekatan kartografi multimedia sebagai metode substansi dengan landasan konseptual dan teoritis.

I. LATIHAN SOAL

Jenis skala peta yang ada dapat diubah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan a. Mengubah skala angka ke skala grafik

• Dalam peta tertulis skala 1 : 300.000, ubahlah ke dalamskala grafik/garis b. Mengubah skala garis menjadi skala angka

• Skala garis digambarkan seperti di bawah ini, ubahlah menjadi skala angka!

•

c. Mengubah skala angka menjadi skala inci – mil

• Skala angka 1 : 500.000, ubahlah menjadi skala inci-mil!

J. DAFTAR PUSTAKA

Adhitya, Aris. 2009. Pembuatan Peta Interaktif Pariwisata Wilayah Kabupaten Sleman. Fakultas Geografi Jurusan PJSIG Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Noorhadi Rahardjo, 2004) dan (Danoedoro, Projo. 2004 ) dalam http://etd.ugm.ac.

77 K. PRESENTASI MATERI

Secara khusus pada bagian akhir dari Bab 4 ini akan ditampilkan beberapa bahan presentasi sebagai sampel, yang disampaikan pada periode pertemuan kuliah minggu ke- 7 sampai minggu ke-12 sebagai berikut: