UJI TOKSISITAS AIR LIMBAH TEKSTIL HASIL PENGOLAHAN PADA REAKTOR BIOFILM KONSORSIUM BAKTERI

ANAEROB-AEROB MENGGUNAKAN IKAN NILA I Dewa Ketut Sastrawidana

Jurusan Pendidikan Kimia

I Nyoman Sukarta

Jurusan Analis Kimia

FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat toksisitas air limbah tekstil setelah diolah dalam reaktor biofilm anaerob-aerob menggunakan ikan nila. Pada reaktor anaerob menggunakan konsorsium bakteri yang terdiri dari Aeromonas sp. Pseudomonas

sp., Flavobacterium sp. dan Enterobacter sp sedangkan pada reaktor aerob terdiri dari Vibrio sp., Plesiomonas sp. dan

Enterobacter sp. Proses pengolahan dengan lama waktu tinggal limbah 4 hari di reaktor anaerob dan 1 hari di reaktor aerob. Air limbah tekstil sebelum dan setelah pengolahan diuji tingkat toksisitasnya menggunakan ikan nila dalam waktu paparan 3 hari. Hasil penelitian menunjukkan air limbah tekstil sebelum diolah mempunyai warna 1.587 CU dan bersifat toksik dengan nilai EC50 sebesar 75,43%. Namun, setelah dirombak selama 5 hari warna limbah menurun menjadi 67,89 CU dan tidak toksik dengan nilai EC50 sebesar 123,22%.

Kata-kata kunci : air limbah tekstil, konsorsium bakteri, biofilm, ikan nila.

Abstract

The objective of this research is to analysis of toxicity level of textile waste water which treated by bacteria consortia. Biodegradation processes were carried out in anaerobic-aerobic reactors by attached growth process. Bacteria consortia in anaerobic reactor consist of Aeromonas sp. Pseudomonas sp,

Flavobacterium sp. dan Enterobacter sp. whereas, bacteria consortia for aerobic reactor consist of Vibrio sp. Plesiomonas sp. dan Enterobacter sp. The system was operated for 4 days in anaerobic phase and a day in aerobic phase. The result showed, textile wastewater had color 1.587 CU and toxic level category

with EC50 was 75,43%. However, its color and toxicity was sharply reduced after passing through aerobic treatment phase with color unit 67,89 CU and the value of EC50 is123,22%.

Keywords: textile wastewater, bacteria consortia, biofilm, nila fish

Pendahuluan

Industri pencelupan tekstil dalam proses produksinya menghasilkan produk samping berupa air limbah dalam jumlah yang besar dan mengandung berbagai macam bahan-bahan kimia digunakan pada proses pengkanjian, pengelantangan dan pewarnaan. Air sisa pencelupan tekstil ini apabila dibuang begitu saja ke perairan tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu, maka dapat berdampak negatif bagi keberlangsungan ekosistem perairan. Blackburn dan Burkinshaw (2002), melaporkan bahwa sekitar lebih dari 50% zat warna yang digunakan adalah zat warna azo yaitu zat warna sintetik yang mengandung paling sedikit satu ikatan ganda N=N. Toksisitas zat warna azo menurut kriteria Uni Eopa untuk bahan berbahaya adalah tergolong rendah, akan tetapi keberadaannya dalam air dapat menghambat penetrasi sinar matahari ke dalam air sehingga mengganggu aktivitas fotosintesis mikroalga. Dampak lanjutannya adalah pasokan oksigen dalam air menjadi berkurang dan akhirnya memicu aktivitas mikrob anoksik-anaerob yang menghasilkan produk berbau tak sedap. Disamping itu, perombakan zat warna azo secara anaerob di dasar perairan menghasilkan amina aromatik yang lebih toksik dibandingkan zat warna azo. (Van der Zee, 2002).

Observasi terhadap beberapa sentral industri pencelupan tekstil yang ada di Bali, keberadaan industri pencelupan tekstil ini sangat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan terutama pencemaran air. Hal ini disebabkan lokasi industri sebagian besar letaknya dekat sungai dan kurang dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah yang memadai. Pada umumnya, industri pencelupan tekstil menampung limbahnya dalam bak penampung kemudian dibuang ke badan-badan air atau langsung ke sungai melalui pipa penyalur. Kandungan zat warna dalam air sebesar 1 mg/L sudah menyebabkan air tampak berwarna, sementara kandungan zat warna pada limbah tekstil umumnya berkisar antara 20-200 mg/L sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang ekstrim pada beberapa parameter

kualitasnya. Air limbah tekstil memiliki intensitas warna berkisar 50-100 mg/L dengan nilai parameter BOD dan COD berturut-turut 80-6.000 mg/L dan 150-12.000 mg/L (Pandey et al., 2007). Nilai parameter COD dan BOD tersebut berada jauh di atas nilai ambang batas baku mutu limbah cair industri tekstil yang dipersyaratkan pada KepMen LH No. 51/MENLH/10/1995 yaitu masing-masing sebesar 300 dan 150 mg/L.

Dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah industri, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan KepMen LH No. 51/MENLH/10/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri. Konsekuensi dari perundang tersebut, pelaku industri yang aktivitas industrinya menghasilkan limbah dalam jumlah besar dan berpotensi mencemari lingkungan harus membangun instalasi pengolahan air limbah yang memadai.

Teknologi pengolahan air limbah tekstil menggunakan bakteri cukup potensial untuk dikembangkan karena limbah tekstil dengan kandungan bahan organik yang tinggi dapat dimanfaatkan oleh bakteri sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhannya. Beberapa jenis bakteri yang digunakan untuk merombak limbah tekstil pada kondisi anaerob adalah Sphingomonas sp. BN6 (Russ et al., 2000), Rhizobium Radiobacter MTCC 8161 (Telke et al., 2008). Sedangkan bakteri aerob yang digunakan diantaranya Bacillus cereus,

Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus dan Escherichia coli (Ajibola et al.,

2005; Mona and Yusef, 2008), Enterobacter agglomerans (Moutaouakkil et al., 2003) dan konsorsium bakteri yang terdiri dari Pseudomonas sp.,

Bacillus sp., Halomonas sp., dan Micrococcus sp. (Padmavathy et al., 2003). Proses perombakan limbah tekstil menggunakan bakteri dapat dibedakan menjadi dua yaitu dengan proses pertumbuhan tersuspensi (suspended growth treatment processes) dan dengan pertumbuhan terlekat (attached growth treatment processes). Pengolahan dengan proses pertumbuhan terlekat dilakukan dengan mengamobilisasi mikrob pada padatan pendukung membentuk lapisan tipis yang disebut dengan biofilm. Sedangkan perombakan dengan proses pertumbuhan tersuspensi dilakukan dengan cara augmentasi yaitu menambahkan bakteri dari luar pada setiap pengolahan limbah dan cara enrichment culture yaitu meningkatkan jumlah mikrob yang ada pada limbah dengan menambahkan sebagian nutrisi yang diperlukan oleh mikrob tersebut untuk pertumbuhannya. Perombakan limbah dengan proses pertumbuhan terlekat mampu menghasilkan densitas populasi mikrob lebih tinggi dan stabil, lebih tahan terhadap perubahan kondisi

lingkungan sehingga dalam penggunaannya untuk mengolah limbah mampu menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tersuspensi (HeFang et al., 2004). Bahan-bahan pengamobil yang sering digunakan diantaranya keramik dan sponge dan karbon aktif. Berdasarkan keunggulan teknologi biofilm, saat ini teknologi biofilm banyak digunakan untuk memproduksi bahan kimia seperti etanol dengan menggunakan

Saccharomyces cerevisiae, butanol dengan menggunakan Clostridium acetobutylicum (Qureshi et al., 2005) dan pengolahan air limbah mengandung fenol (Misson and Razali, 2007).

Untuk mengetahui apakah hasil pengolahan limbah tekstil menggunakan teknologi biofilm konsorsium bakteri anaerob-aerob ini sudah aman di buang kelingkungan, perlu dilakukan pengukuran parameter kimia, fisika dan biologi pada air limbah hasil pengolahan. Sastrawidana, 2009 melaporkan bahwa air limbah tekstil hasil pengolahan dengan biofilm konsorsium bakteri anaerob-aerob sudah memenuhi standar baku mutu limbah untuk dibuang ke lingkungan. Pada penelitian ini mengkaji tingkat toksisitas hasil pengolahan air limbah tekstil yang diolah menggunakan biofilm pada reaktor sistem kombinasi anaerob-aerob. Uji toksisitas dilakukan menggunakan ikan nila dalam waktu paparan 3 hari. Dipilihnya ikan nila sebagai hewan uji karena sangat sensitif dan sudah direkomendasikan sebagai hewan uji untuk penilaian tingkat toksisitas akut air tawar.

Metode

Air limbah tekstil yang digunakan sebagai sampel diambil dari industri pencelupan tekstil di daerah Tabanan yang belum mendapatkan perlakuan pengolahan. Konsorsium bakteri yang digunakan pada reaktor anaerob terdiri dari dari Aeromonas sp. Pseudomonas sp., Flavobacterium sp. dan

Enterobacter sp sedangkan pada reaktor aerob terdiri dari Vibrio sp.,

Plesiomonas sp. dan Enterobacter sp. yang diisolasi dari lumpur limbah tekstil (Sastrawidana, 2009). Konsorsium bakteri tersebut ditumbuhkan pada media cair dengan komposisi dalam 1 liternya terdiri dari (NH4)2SO4 (1,0 g), KH2PO4 (1,0 g), Na2HPO4 (3,6 g), MgSO4.7H2O (1,0 g), Fe(NH4)sitrat (0,01 g), CaCl2.2H2O (0,1 g), 0,05% yeast extract dan 10 mL larutan trace

element. Satu liter trace element terdiri dari ZnSO4.7H2O (10,0 mg), MnCl2.4H2O (3,0 mg), CoCl2.6H2O (1,0 mg), NiCl2.6H2O (2,0 mg), Na2MoO4.2H2O (3,0 mg), H3BO3 (3,0 mg), CuCl2.2H2O (1,0 mg).

Batu vulkanik yang digunakan sebagai media pengamobil bakteri diambil dari lereng Gunung Batur, Kintamani-Kabupaten Bangli Propinsi Bali.

Perancangan Bioreaktor

Unit Pengolahan limbah tekstil sistem kombinasi anaerob-aerob terdiri dari 4 bak yang terbuat dari kaca yaitu, bak pengisi volume 9.600 mL dengan dimensi panjang (20 cm), lebar (16 cm) dan tinggi (30 cm), bak pengolah anaerob (reaktor anaerob) dengan volume total 1.540 mL dengan dimensi ukuran panjang x lebar x tinggi internalnya masing-masing 11 x 7 x 20 cm. Setelah ditambahkan batu vulkanik 757 gram, volume efektif bioreaktor untuk limbah adalah 900 mL, bak pengolah aerob (reaktor aerob) dan bak penampung efluen berdimensi yang sama dengan bak pengolah anaerob.

Gambar 1

Pengolahan air limbah tekstil dengan biofilm konsorsium bakteri dalam reaktor anaerob-aerob

Pembentukan Biofilm Konsorsium Bakteri Dalam Reaktor

Batu vulkanik dihancurkan untuk memperoleh ukuran diameter 0,1-0,2 cm kemudian dicuci dan disterilisasi dengan cara diautoklaf pada suhu 105oC selama 15 menit. Batu vulknik ditempatkan pada reaktor anaerob-aerob selanjutnya diisi reaktor anaerob diisi dengan konsorsium bakteri anaerob sedangkan pada reaktor aerob diisi dengan konsorsium bakteri aerob. Kedua reaktor ditambahkan masing-masing 100 mL nutrisi, 2 g/L glukosa kemudian dibiarkan selama 7 hari untuk pembentukan biofilm. Pada reaktor aerob dilakukan aerasi menggunakan aerator selama pendiaman. Setelah 7 hari cairan dalam reaktor dialirkan ke luar melalui keran untuk mengeluarkan bakteri yang tidak teramobil pada batu vulkanik. Permukaan batu vulkanik

Bak efluen Reaktor aerob Bak pengisi Reaktor anaerob Batu vulkanik Penampung gas Aerator Keran

sebelum dan setelah diamobilisasi bakteri dianalisis menggunakan scanning electron microscopy (SEM).

Perombakan Air Limbah Tekstil Dalam Reaktor

Air limbah tekstil pada bak pengisi ditambahkan 50 mL media cair dan 2 g/L glukosa. Campuran dikondisikan pada pH 7, selanjutnya dialirkan ke bak pengolah anaerob secara upflow dengan laju alir sekitar 15 mL/menit selama 1 jam. Proses perombakan anaerob dibiarkan selama 4 hari kemudian dialirkan ke bak pengolah aerob dan dibiarkan 1 hari sambil diaerasi menggunakan aerator. Air limbah tekstil hasil pengolahan dalam reaktor anaerob-aerob tersebut diuji tingkat toksisitasnya menggunakan ikan nila sebagai hewan uji.

Uji Toksisitas Akut

Pelaksanaan uji toksisitas dilakukan dengan cara membuat seri konsentrasi limbah 100%; 50%; 25%; 12,5% dan 6,25% sebanyak 250 mL. Masing-masing limbah ditambahkan 10 ekor ikan nila selanjutnya diamati mortalitasnya setelah paparan 3 hari. Perhitungan nilai EC50 pada pengamatan 3 hari untuk sampel limbah sebelum dan sesudah pengolahan ditentukan metode pendekatan regresi linear. Penilaian toksisitas akut terhadap limbah berdasarkan klasifikasi nilai EC50 untuk limbah tekstil menurut Coleman dan Qureshi, (1985). Nilai EC50 dengan skala EC50>100% = tidak toksik, EC50 >75-100% = toksisitas ringan, EC50 >50-75% = toksik, EC50 >25-50% toksisitas sedang dan EC50 <25% sangat toksik.

Hasil

Gambar 2. Menunjukkan penampakan visual permukaan batu vulkanik hasil analisis menggunakan SEM. Batu vulkanik terlihat mempunyai permukaan yang kasar dan banyak rongga-rongga (Gambar 2a). Hal ini akan mempermudah terjadinya pelekatan bakteri, memperkokoh biofilm dan melindungi mikrob dari abrasi akibat aliran limbah. Namun, setelah diamobilisasi bakteri tampak rongga-rongga batu vulkanik menjadi tertutup (Gambar 2b dan 2c).

(a) (b) (c)

Gambar 2

Penampakan visual permukaan batu vulkanik. (a) tidak di amobilisasi bakteri, (b) diamobilisasi dengan konsorsium bakteri anaerob dan (c)

diamobilisasi dengan konsorsium bakteri aerob

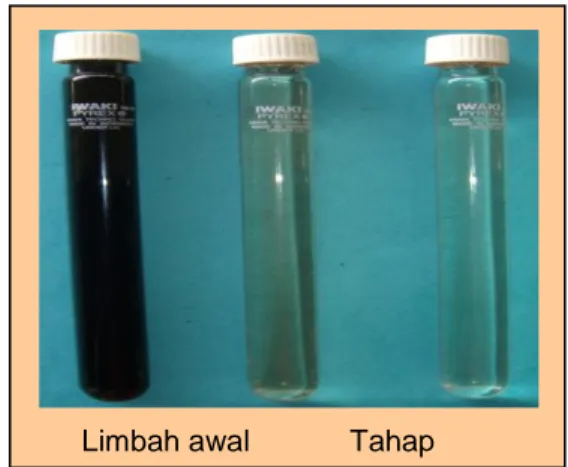

Gambar 3. menunjukkan perubahan warna air limbah tekstil setelah dirombak selama 4 hari dalam reaktor anaerob dan dilanjutkan selama 1 hari pada reaktor aerob. Warna air limbah sebelum perombakan tampak hitam namun setalah dirombak warnanya menjadi pudar.

Gambar 3

Penampakan warna air limbah tekstil (a) sebelum pengolahan, (b) hasil pengolahan tahap anaerob dan (c) hasil pengolahan tahap aerob

Limbah awal Tahap anaerob Tahap aerob

Evaluasi efek toksik limbah tekstil sebelum dan setelah pengolahan dilakukan menggunakan hewan uji ikan nila. Penilaian toksisitas limbah menggunakan EC50 yaitu efek konsentrasi yang menyebabkan kematian sebesar 50% terhadap ikan nila pada waktu paparan 3 hari.Kurva hubungan konsentrasi limbah terhadap persentase mortalitas ikan nila selama waktu paparan 3 hari untuk limbah sebelum dan setelah perombakan disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4

Hubungan konsentrasi limbah (%) terhadap mortalitas ikan nilaselama paparan 3 hari (a) Limbah sebelum pengolahan dan (b) setelah

pengolahan dalam reaktor selama 5 hari Pembahasan

Batu vulkanik setelah diamobilisasi menggunakan konsorsium bakteri terlihat penampakan struktur permukaannya menjadi semakin tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa biofilm bakteri sudah terbentuk pada permukaan batu vulkanik. Bakteri-bakteri tersebut mempunyai bentuk yang berbeda-beda sehingga penampakan visual koloni bakteri pada permukaan batu vulkanik menjadi heterogen. Jumlah koloni bakteri yang melekat pada batu vulkanik dalam reaktor anaerob dan aerob setelah ditentukan menggunakan metode total plate count adalah 20,51 x 109 cfu/g dan 1,72 x 1010 cfu/g. Menurut Cutright (2001), jumlah koloni yang memadai digunakan untuk mengolah limbah berkisar 104-107 cfu/g. Proses pembentukan biofilm bakteri pada permukaan batu vulkanik kemungkinan melalui adsorpsi.

y = 0,5795x + 6,2857 R2 = 0,9304 0 20 40 60 80 100 0 50 100 150 Konsentrasi (%) M or ta li ta s ( % ) y = 0,3849x + 2,5714 R2 = 0,9099 0 20 40 60 80 100 0 50 100 150 Konsentrasi (%) M o rt a li ta s ( % )

Bakteri pertama-tama mendekat pada permukaan batu vulkanik selanjutnya terjadi proses adsorpsi sel ke dalam pori. Bakteri pada permukaan batu vulkanik mengalami kolonisasi dengan mengeluarkan senyawa polimer ekstraseluler. Menurut Prakash et al. (2003), biofilm terutama terdiri dari sel mikrob dan matriks polimer ekstraseluler. Polimer eksopolisakarida (EPS) sekitar 50-90% merupakan senyawa karbon organik. Adanya EPS memperkokoh pelekatan bakteri pada batu vulkanik sehingga dapat menjaga stabilitas populasi bakteri dalam reaktor.

Air limbah tekstil yang digunakan mempunyai konsentrasi warna sebesar 1.587 CU, setelah dirombak selama 5 hari, warna limbah menjadi 67,89 CU atau efisiensi penurunan warna sebesar 95,72%. Pudarnya warna air limbah tekstil disebabkan terjadinya reaksi redoks antara zat warna terutama zat warna azo dengan nikotinamida adenin dinukleotida (NADH) yang dihasilkan dari proses glikolisis glukosa dengan bantuan enzim hidrogenase (Yoo, 2000). Bakteri memerlukan kosubstrat berupa senyawa karbon organik seperti glukosa untuk mempercepat proses perombakan zat warna azo. Mekanisme pemudaran zat warna azo melalui reaksi redoks oleh bakteri Pseudomonas KF46 yang dikatalisis oleh enzim azoreductase dengan bantuan glukosa sebagai kosubstrat disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5

Mekanisme perombakan orange II dikatalisis enzim orange II

azoreductase.

Warna tidak tercantum sebagai salah satu syarat baku mutu ditinjau dari KepMen LH No. 51/MENLH/10/1995. Secara langsung, warna tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, akan tetapi secara tidak langsung berdampak negatif terhadap ekosistem air maupun kesehatan manusia. Air

N N OH Orange II azoreductase 2 NAD(P)H + H 2 NAD(P)+ SO3Na SO3Na NH2 + OH NH2

yang berwarna secara estetika memberikan kesan yang negatif. Air berwarna menghambat penetrasi sinar matahari ke dalam air sehingga mengganggu aktivitas fotosintesis. Kurangnya jumlah oksigen dalam air dapat memicu aktivitas mikroorganisme anoksik-anaerob yang menghasilkan bau tak sedap. Dengan alasan ini, air limbah yang berwarna harus diolah sebelum dibuang ke lingkungan.

Gambar 4 memperlihatkan kurva hubungan antara persentase pengenceran limbah dengan persentase mortalitas ikan nila. Ikan nila yang digunakan kira-kira berumur 10-14 hari. Sebelum digunakan ikan nila diaklimatisasi dalam akuarium. Hasil pengujian toksisitas akut dengan ikan nila selama pemaparan 3 hari diperoleh nilai EC50 dari limbah tekstil sebelum diolah sebesar 75,43%. Menurut Coleman and Qureshi (1985), jika EC50 >50-75% maka air limbah tekstil berkatagori toksik. Air limbah tekstil tersebut setelah diolah dalam reaktor kombinasi anaerob-aerob selama 5 hari menggunakan biofilm konsorsium bakteri pada batu vulkanik menghasilkan nilai EC50 sebesar 123,22,10%. Melgoza et al.(2004), melakukan kajian toksisitas hasil perombakan zat warna azo disperse blue pada kondisi anaerob-aerob. Hasil kajiannya adalah zat warna disperse blue termasuk katagori toksik namun toksisitasnya menjadi menurun setelah mengalami prombakan anaerob-aerob.

Simpulan

Air limbah tekstil sebelum diolah berkatagori toksik dengan nilai EC50 sebesar 75,43 %. Namun, setelah dirombak dalam reaktor kombinasi anaerob-aerob selama 5 hari menggunakan biofilm konsorsium bakteri yang teramobil pada batu vulkanik menjadi katagori tidak toksik dengan nilai EC50 sebesar 123,22%. Dengan demikian, Hasil perombakan air limbah tekstil dalam reaktor anaerob-aerob berisikan biofilm konsorsium bakteri relatif aman untuk dibuang keperairan.

Daftar Rujukan

Ajibola, V.O., S.J. Oney, C.E. Odeh, T. Olugbodi, U.G. Umeh. 2005. Biodegradation of indigo containing textile effluent using some strains of bacteria. Appl Sci. 5(5):853-855.

Blackburn RS and SM Burkinshaw 2002. A Greener to Cotton Dyeing With Excellent Wash Fastness. Green Chemistry 4, 47-52.

Coleman. R.N., A.A Qureshi. 1985. Microtox and Spirillum polutants tes for assessing toxicity of environmentals samples. Bull Environ Contam Toxicol. 35:443-451

Cutright, T.J. 2001. Biotechnology: Principles and Advances in Waste Control. Departement of Civil Engineering. University of Akron. HeFang., HuWenrong, LiYuezhong. 2004. Biodegradation mechanisms and

kinetics of azo dys 4BS by a micobial consortium. Chemosphere. 57:293-301.

Melgoza, R.M., A Cruz, G Bultron. 2004. Anaerobic-Aerobic treatment of colorants present in textile effluents. Water Sci Technol. 50: 149-155 Misson, M., F. Razali. 2007. Immobilzation of phenol degrader

Pseudomonas sp. in repeated batch culture using bioceramic and sponge as support materials. J. Teknol. 46: 51-59.

Mona E.M., M.H. Yusef, 2008. Decolorization of Fast Red by Bacillus Subtilis HM. Appl Sci Res. 4(3): 262-269

Moutaouakkil, A., Y. Zeroual, F.Z. Dzayri, M. Talbi, K. Lee, M. Blaghen. 2003. Bacterial decolorization of the azo methyl red by Enterobacter agglomerans. Annal Microbiol. 53:161-169.

Padmavathy, S., S. Sandhya, K. Swaminathan, Y. V. Subrahmanyam,T. Chakrabarti, S. N. Kaul. 2003. Aerobic decolorization of reactive azo dyes in presence of various cosubstrates. Chem Biochem Eng. 17(2): 147–151.

Pandey, A., P. Singh, L. Iyengar. 2007. Bacterial decolorization and degradation of azo dyes [review]. Int Biodet and Biodeg. 59: 73-84. Prakash, B., B.M. Veeregowda, G. Krishnappa. 2003. Biofilms : A survival

strategy of bacteria[ Review]. Current Sci. 85(9): 1299-1307. Qureshi, N., B.A. Annous, T.C. Ezeji, P. Karcher, I.S. maddox. 2005.

Biofilm reactors for industrial bioconcersion processes: employing potential of enhanced reaction rates. Microbial Cell Factories 4: 1-24. Russ, R., J. Rau, A. Stolz. 2000. The function of cytoplasmic flavin reductases in the reduction of azo dyes by bacteria. Appl Environ Microbiol. 66(4): 1429-1434.

Sastrawidana, 2009. Isolasi bakteri dari lumpur limbah tekstil dan aplikasinya untuk pengolahan limbah tekstil menggunakan system kombinasi anaerob-aerob. [Disertasi] Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Telke, A., D. Kalyani, J. Jadhav, S. Govindwar. 2008. Kinetics and

mechanism of reactive red 141 degradation by a bacterial isolat

Rhizobium Radiobacter MTCC 8161. Acta Chim Slov. 55:320-329 Van der Zee. 2002. Anaerobic azo dye reduction [Thesis]. Wageningen

University. Netherlands.

Yoo, E.S. 2000. Biological and chemical mechanisms of reductive decolorization of azo dyes [Dissertation] Genehmigte Berlin.