II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Lahan Kering

Lahan kering merupakan sumberdaya alam yang penting dalam mendukung proses kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi, karena semua makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan memerlukan lahan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Menurut Sitorus (2004a) sumberdaya lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Dalam hal ini lahan juga mengandung pengertian ruang (space) atau tempat. Sebagai suatu ruang, lahan berfungsi sebagai habitat berbagai mahkluk hidup yang memiliki keterbatasan dalam mendukung kehidupan dan menampung berbagai limbah yang dihasilkan. Jika lahan yang tersedia tidak ditata dan dimanfaatkan secara terencana, efektif dan efisien sesuai dengan fungsi lahan tersebut maka akan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup .

Lahan sebagai suatu sumberdaya, termasuk ke dalam kategori sumberdaya alam yang bersifat dapat diperbaharui (renewable) jika dikelola dengan baik, namun dapat bersifat tidak dapat diperbaharui (non renewable) apabila fungsi lahan tersebut ditelantarkan terus-menerus sehingga menjurus kearah kerusakan tanah yang dapat membahayakan kegiatan usaha pertanian di atas tanah tersebut. Dengan demikian lahan atau tanah menggambarkan gabungan antara sifat sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui (Sitorus, 2004b). Sebagai contoh adalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah berhubungan dengan adanya aktivitas organisme, sifat kimia alami tanah dan aktivitas akar tanaman agar hara tanah dapat diserap tanaman. Keadaan ini merupakan sifat dari sumberdaya alam yang dapat diperbaharui karena manusia dapat memanipulasi kesuburan tanah sehingga dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama sampai ratusan tahun atau ribuan tahun. Misalnya, petani menggunakan pupuk, kapur, tanaman pupuk hijau, kompos, dan sebagainya dalam kegiatan budidayanya. Sifat tanah yang merupakan sifat dari sumberdaya biologis adalah apabila sumberdaya lahan atau tanah ditingkatkan, dipertahankan atau digunakan sehingga

kesuburannya bertambah atau berkurang sebagai akibat dari pengaruh manusia. Berbeda halnya dengan sifat fisik tanah misalnya tekstur tanah, yang dalam proses pembentukannya memerlukan waktu yang relatif lama serta relatif sulit untuk mengubahnya sehingga merupakan sifat seperti sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Terdapat tiga tipe lahan marjinal, yaitu; 1) lahan kering bertanah masam yang sesuai dimanfaatkan untuk tanaman buah, perkebunan tropis, hutan produksi atau hutan tanaman industri, 2) lahan basah bertanah gambut yang dapat dimanfaatkan untuk persawahan melalui reklamasi dan pembuatan jaringan drainase yang efektif, dan 3) lahan beriklim kering yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai komoditas pertanian dan perkebunan dengan menggunakan teknik irigasi dan konservasi air yang spesifik untuk daerah kering (Matsur, 2002).

Sumberdaya lahan jika ditinjau dari sifatnya yang dapat diperbaharui akan mengalami kerusakan atau degradasi lahan (land degradation) jika dalam pemanfaatannya tidak mempertimbangkan aspek kelestariannya (konservasi). Degradasi lahan merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang berhubungan dengan aktivitas manusia dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Degradasi lahan adalah hilangnya manfaat atau menurunnya kegunaan/fungsi lahan yang optimal sebagai akibat aktivitas manusia atau peristiwa alamiah (Barrow, 1991).

Lahan sebagai sumberdaya alam dapat berstatus sebagai lahan kritis jika keadaan sumberdaya lahan tersebut telah menurun kualitasnya dan secara ekonomis tidak dapat dikembalikan lagi dengan teknologi yang ada pada saat itu. Lahan kritis terjadi karena penggunaan lahan yang tidak sesuai lagi dengan kemampuan atau daya dukungnya, sehingga tanah mengalami kerusakan atau berada dalam proses kerusakan fisik, kimia dan biologi. Proses tersebut selanjutnya dapat membahayakan fungsi hidrologi, produksi pertanian, permukiman dan kehidupan sosial ekonomi di daerah sekitarnya. Lahan kritis juga dapat terjadi secara alamiah (antara lain karena faktor klimatologi) tetapi sebagian besar karena faktor aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (Sitorus, 2004a).

Lahan kritis yang terjadi secara alamiah (karena faktor klimatologi) membutuhkan teknologi untuk menjamin ketersediaan air sebagai salahsatu faktor produksi dalam kegiatan pertanian. Berhubung lahan dan sumberdaya air merupakan sumberdaya utama dalam kegiatan budidaya pertanian maka keterbatasan sumberdaya air dalam pengelolaan lahan kering menjadi faktor yang dominan dalam menyebabkan kegagalan panen dan rendahnya produktivitas pertanian di lahan kering.

Masyarakat yang menggantungkan penghasilannya pada sumberdaya lahan kering yang disebabkan oleh faktor klimatologi biasanya termasuk kelompok masyarakat miskin yang memiliki tingkat penghasilan yang relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan petani yang berusaha pada lahan kering yang berkecukupan air apalagi jika dibandingkan dengan petani pada lahan sawah. Hal ini dikarenakan, sebagian waktu dan tenaga masyarakat digunakan untuk mencari air dan mengangkut air untuk kebutuhan domestik, disamping produktivitas pertanian yang rendah dan hanya jenis komoditas tertentu yang dapat diusahakan pada lahan kering yang memiliki curah hujan rendah. Oleh sebab itu, masalah ketersediaan air, bahan pangan dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Menurut Darsiharjo (2004) petani miskin yang mengelola lahan pertanian yang berproduktivitas rendah akan terus saling memiskinkan bila tidak diatasi oleh faktor eksternal baik oleh pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah.

Menurut Hagmann et al., (2000) salah satu tindakan untuk mengatasi rendahnya pendapatan masyarakat yang melakukan usahatani pada lahan kering yang kekurangan air adalah dengan menerapkan sistem pertanian konservasi dengan cara mengelola sebidang tanah yang sesuai dengan kemampuan dan memperlakukannya sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan, dengan mengintegrasikan kegiatan konservasi tanah dan air yang sesuai dan memadai ke dalam sistem pertanian yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Selain itu pertanian konservasi tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat, sehingga fungsi lingkungan (udara, air dan tanah) dapat terus mendukung kehidupan dan keanekaragaman hayati serta dapat dipertahankan

secara berkelanjutan. Sebagai contoh pada konservasi tanah dengan sistem budidaya lorong (alley cropping) di daerah transmigrasi Kuro Tidur, Provinsi Bengkulu (Mulyono, 1999) ternyata budidaya lorong, pemberian pupuk, kapur dan bahan organik meningkatkan produktivitas tanah. Pemberian kapur 2,5 ton per hektar dan bahan organik 5,0 ton per hektar akan meningkatkan hasil kedelai 28,9 persen dan meningkatkan hasil jagung 2,5 ton per hektar, dan bahan organik 10,0 ton per hektar akan meningkatkan hasil kedelai 38,6 persen dan meningkatkan hasil jagung 54,9 persen. Sedangkan pengelolaan lahan kering berlereng yang tidak disertai dengan penerapan konservasi tanah menyebabkan terjadinya kemunduran produktivitas (degradasi) lahan dan terjadinya erosi dalam jumlah besar hingga terjadi penurunan produktivitas tanah. Penanggulangannya tidak cukup dengan hanya mengendalikan laju erosi, melainkan bersama-sama dengan upaya-upaya pemulihan (rehabilitasi) tanahnya.

Usaha-usaha konservasi tanah bertujuan untuk; 1) mencegah kerusakan tanah, 2) memperbaiki lahan yang rusak, dan 3) memelihara serta meningkatkan produktivitas lahan agar tercapai produksi maksimum dalam waktu yang tidak terbatas. Menurut Sitorus (2004a) faktor-faktor yang sering menyebabkan kerusakan tanah antara lain adalah; (1) erosi, (2) kehilangan unsur hara dan bahan organik, (3) timbulnya senyawa beracun, dan (4) penjenuhan tanah oleh air.

Penerapan sistem pertanian konservasi pada dasarnya merupakan suatu tindakan atau upaya pengelolaan terhadap sebidang lahan untuk menjaga dan atau mempertinggi produksi lahan tersebut. Tujuan dari pengelolaan tanah pada umumnya ada dua, yaitu; (1) tujuan fisik dan (2) tujuan ekonomi. Tujuan fisik merupakan tujuan yang dinyatakan atau diukur dalam satuan fisik seperti tingkat produksi per hektar, erosi yang minimum, dan sebagainya yang dapat dinyatakan dalam bentuk satuan volume atau satuan berat dari hasil yang diperoleh. Tujuan ekonomis biasanya dinyatakan atau diukur dalam istilah ekonomi seperti pendapatan maksimum, stabilitas pendapatan, dan sebagainya. Walaupun pengelolaan lahan mempunyai dua tujuan tersebut, tetapi sebenarnya tujuan akhir dari suatu sistem pengelolaan lahan adalah tujuan ekonomi (Sitorus, 2004a).

Menurut Sitorus (2004a) ada tiga metode yang dapat diterapkan dalam usaha konservasi tanah, yaitu; 1) metode vegetatif, 2) metode mekanik, dan 3) metode kimia. Penjelasan tiga metode konservasi tanah tersebut adalah sebagai berikut:

a). Metode vegetatif dalam konservasi tanah mempunyai tiga fungsi yaitu; 1) melindungi tanah terhadap daya perusak butir-butir hujan yang jatuh, 2) melindungi tanah terhadap daya perusak aliran permukaan atau aliran air di

atas permukaan tanah, dan 3) memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah dan kemampuan tanah menyerap atau mengabsorbsi air. Kegiatan yang termasuk dalam metode vegetatif dalam konservasi tanah adalah; 1) penghutanan atau penghijauan, 2) penanaman dengan rumput makanan ternak, 3) penanaman dengan tanaman penutup tanah permanen, 4) penanaman tanaman dalam strip (strip cropping), 5) pergiliran tanaman dengan tanaman pupuk hijau atau tanaman penutup tanah, dan 7) penanaman saluran pembuangan air dengan rumput (vegetated atau grassed waterway).

b). Metode mekanik dalam konservasi tanah mempunyai dua fungsi, yaitu: 1) memperlambat aliran permukaan, dan 2) menampung dan menyalurkan

aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Kegiatan yang termasuk dalam metode konservasi mekanik adalah; 1) pengolahan tanah (tillage), 2) pengolahan tanah menurut kontur, 3) pembuatan galengan atau saluran menurut kontur, 4) pembuatan teras seperti teras tangga atau teras bangku dan teras berdasar lebar, 5) perbaikan drainase dan pembangunan irigasi, 6) pembuatan waduk, dam penghambat (chek dam), tanggul dan sebagainya.

c). Metode kimia dalam kegiatan konservasi tanah bertujuan untuk membentuk struktur tanah yang stabil dengan menggunakan senyawa kimia yang disebut soil conditioner.

2.2. Erosi Tanah

Sehubungan dengan sistem pertanian konservasi di lahan kering terutama untuk wilayah dengan topografi berlereng, tingkat erosi menjadi faktor yang

sangat menentukan produktivitas lahan. Erosi merupakan peristiwa pindah atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami (Suhara, 1991). Menurut Sitorus (2004a), proses erosi terjadi akibat interaksi antara faktor iklim, topografi, vegetasi, tanah, dan aktivitas manusia.

Dari lima faktor yang mempengaruhi proses erosi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: 1) faktor yang dapat dimanipulasi oleh manusia seperti vegetasi, sebagian sifat tanah (kesuburan dan kapasitas infiltrasi), serta unsur topografi (panjang lereng) dan 2) faktor yang tidak dapat dimanipulasi oleh manusia yaitu faktor iklim, tipe tanah dan kecuraman lereng. Salahsatu metode yang dapat digunakan untuk menduga erosi lahan adalah metode Universal Soil Loss Equation (USLE) yang dikemukakan oleh Wischmeier dan Smith (1978). Metode pendugaan ini banyak digunakan karena sifatnya yang sederhana dan praktis, namun ketepatan hasilnya sangat ditentukan oleh ketepatan pengukuran dan penelitian faktor-faktor penduganya. Jumlah tanah yang hilang rata-rata setiap tahun ditentukan oleh erosivitas hujan (daya erosi curah hujan), erodibilitas tanah (kepekaan tanah terhadap erosi), panjang lereng, curamnya lereng, faktor vegetasi, dan usaha-usaha pencegahan erosi.

Dikenal dua macam erosi yaitu erosi normal dan erosi dipercepat. Erosi normal juga disebut erosi geologi atau erosi alamiah merupakan proses pengangkutan tanah di bawah keadaan vegetasi alami, biasanya terjadi dengan laju yang lambat dan memungkinkan terbentuknya tanah yang tebal yang mampu mendukung pertumbuhan vegetasi secara normal. Proses erosi geologi menyebabkan terjadinya sebagian bentuk permukaan bumi yang terdapat di alam. Erosi dipercepat adalah pengangkutan tanah yang menimbulkan kerusakan tanah sebagai akibat perbuatan manusia yang mengganggu keseimbangan antara proses pembentukan dan pengangkutan tanah. Namun dari dua macam erosi tersebut, hanya erosi dipercepat yang menjadi perhatian dalam konservasi tanah (Arsyad, 2000).

2.3. Teknik Multi Dimensional Scaling (MDS)

Mainstreaming pembangunan berkelanjutan adalah strategi dalam meningkatkan pengelolaan lahan kering yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi sumberdaya dan masyarakat yang mengelola lahan kering itu sendiri. Walaupun konsep keberlanjutan dalam sektor pertanian sudah mulai dapat dipahami, namun sampai sekarang masih dialami kesulitan dalam menganalisis/mengevaluasi keberlanjutan pembangunan sektor pertanian. Khususnya ketika dihadapkan pada permasalahan mengintegrasikan informasi/data dari keseluruhan komponen (secara holistic) meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi status keberlanjutan pengelolaan lahan kering adalah menggunakan teknik Multi Dimensional Scalling (MDS). MDS adalah suatu teknis multi-diciplinary rapid appraisal untuk mengetahui tingkat keberlanjutan dari pengelolaan lahan kering berdasarkan sejumlah atribut yang mudah untuk diskoring. Atribut dari setiap dimensi ekologi, ekonomi dan sosial yang akan dievaluasi dapat dipilih untuk merefleksikan keberlanjutan, serta dapat diperbaiki atau diganti ketika informasi terbaru diperoleh. Ordinasi dari setiap atribut digambarkan dengan menggunakan multi-dimensional scaling (MDS) (Kavanagh, 2001).

Pemilihan MDS dalam analisis keberlanjutan pengelolaan lahan kering dilakukan mengingat metode yang lain, terbukti tidak mampu untuk menghasilkan secara holistik, cepat, obyektif, dan terkuantifikasi. Didalam MDS, obyek atau titik yang diamati dipetakan kedalam ruang dua atau tiga dimensi, sehingga obyek atau titik tersebut diupayakan ada sedekat mungkin terhadap titik asal. Dengan kata lain, dua titik atau obyek yang sama dipetakan dalam satu titik yang saling berdekatan satu sama lain. Sebaliknya obyek atau titik yang tidak sama digambarkan dengan titik yang berjauhan.

Pada setiap pengukuran yang bersifat mengukur (metric) seberapa fit (goodness of fit), jarak titik pendugaan dengan titik asal, menjadi sangat penting.

Goodness of fit dalam MDS tidak lain mengukur seberapa tepat konfigurasi dari suatu titik dapat mencerminkan data aslinya. Goodnes of fit dalam MDS dicerminkan dari besaran nilai S-stress yang dihitung berdasarkan nilai S di atas. Nilai stress yang rendah menunjukkan good fit sementara nilai S yang tinggi sebaliknya. Di dalam model MDS yang baik ditunjukkan dengan nilai stress yang lebih kecil dari 0,25 (S< 0,25) (Kavanagh, 2001).

Prosedur analisis MDS dalam penelitian pengelolaan lahan kering berkelanjutan berbasis gender dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. analisis terhadap data pengelolaan lahan kering di Provinsi DI Yogyakarta melalui survey, pengamatan, diskusi terarah dan studi literatur,

b. melakukan skoring dengan mengacu pada literatur dengan menggunakan excel,

c. melakukan analisis MDS dengan software SPSS untuk menentukan ordinasi dan nilai stress melalui ALSCAL Algoritma,

d. melakukan rotasi untuk menentukan posisi pengelolaan lahan kering pada ordinasi bad dan good dengan Excell dan Visual Basic, dan

e. melakukan analisis sensitifitas (leverage analysis) dan Monte Carlo analysis untuk memperhitungkan aspek ketidakpastian.

Penggunaan MDS dan analisis gender menghasilkan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi sumberdaya lahan kering yang ada dan permasalahan gender, khususnya lahan kering di daerah penelitian sehingga akhirnya dapat dijadikan bahan untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk mencapai pembangunan pengelolaan lahan kering yang berkelanjutan berbasis gender dan berwawasan lingkungan.

2.4. Akses, Kontrol, Manfaat dan Partisipasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Pengelolaan Lahan Kering Berkelanjutan.

Akses menunjuk pada kesempatan atau peluang yang bisa diraih oleh individu untuk memperoleh beragam sumberdaya, seperti memperoleh informasi,

pendidikan, modal (kredit), teknologi, dan kesempatan berusaha, bekerja, dan lain-lain. Adapun kontrol berhubungan dengan aspek penguasaan (pengaruh) yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan atau mengambil keputusan tentang segala sesuatu yang menyangkut berbagai kepentingan termasuk memperoleh beragam sumberdaya bagi dirinya (Handayani & Sugiarti, 2002). Dua konsep tersebut berhubungan dalam arti bahwa kontrol yang dimiliki seseorang memungkinkan orang tersebut mempunyai akses terhadap satu atau lebih sumberdaya. Namun demikian akses seseorang terhadap beragam sumberdaya, belum tentu dikarenakan orang tersebut mempunyai kekuasaan (kontrol) dalam memperoleh sumberdaya tadi. Malah bisa saja terjadi akses seseorang terhadap beragam sumberdaya justru karena dia dikuasai (dikontrol) orang lain (orang melakukan sesuatu tidak sama dengan memutuskan sesuatu).

Akses seseorang (kesempatan atau peluang yang bisa diraih oleh individu untuk memperoleh beragam sumberdaya) dapat dilihat dari:

1. sumberdaya apa saja yang diperoleh seseorang,

2. kegiatan-kegiatan apa saja yang dikerjakan individu dalam usaha memperoleh beragam sumberdaya, dan

3. siapa yang menikmati hasil dari kegiatan tersebut.

Konsep kontrol karena berhubungan dengan aspek kekuasaan, dapat dianalisis melalui pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu untuk melakukan sesuatu kegiatan baik dalam rumahtangga maupun masyarakat luas. Alat ukur yang dipakai adalah frekuensi mengambil keputusan (memutuskan untuk melakukan sesuatu kegiatan) oleh individu dalam periode waktu tertentu.

Handayani dan Sugiarti (2002) menjelaskan bahwa akses dan kontrol (peluang dan penguasaan) terhadap sumberdaya dalam keluarga maupun masyarakat umumnya dapat dilihat dari profil peluang dan penguasaan terhadap sumberdaya dan manfaat. Sebab profil akses dan kontrol didekati dengan mengidentifikasi kegiatan spesifik gender dalam produksi, reproduksi dan perawatan. Arus sumberdaya dan keuntungan (manfaat) adalah konsep dasar yang perlu dikaji untuk memahami bagaimana proyek dapat mengakses dan diakses

oleh perempuan dan lelaki, dan sejauh mana memberikan manfaat bagi keduanya. Pemahaman akses (peluang) dan kontrol (penguasaan) perlu tegas dibedakan. Akses yang dimaksud di sini adalah kesempatan untuk menggunakan sumber daya ataupun hasilnya tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dari hasil sumber daya tersebut. Artinya seseorang mempunyai akses belum tentu selalu mempunyai kontrol.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2004b) menjelaskan bahwa akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu, sedangkan kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Sementara itu, dijelaskan pula bahwa kegiatan produktif adalah kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka mencari nafkah. Kegiatan ini disebut juga kegiatan ekonomi karena kegiatan ini menghasilkan uang secara langsung. Kegiatan reproduktif yaitu kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan serta menjamin kelangsungan sumber daya manusia dan biasanya dilakukan dalam keluarga. Kegiatan ini tidak menghasilkan uang secara langsung dan biasanya dilakukan bersamaan dengan tanggungjawab domestik atau kemasyarakatan dan dalam beberapa referensi disebut reproduksi sosial. Kegiatan politik dan sosial budaya yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat yang berhubungan dengan bidang politik, sosial dan kemasyarakatan dan mencakup penyediaan dan pemeliharaan sumber daya yang digunakan oleh setiap orang seperti air, sekolah dan pendidikan, dan lain-lain. Kegiatan ini bisa menghasilkan uang dan bisa juga tidak.

Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal sedangkan partisipasi adalah kemampuan untuk dapat ikut serta dalam memanfaatkan sumberdaya. Pada umumnya pola relasi gender antara akses, kontrol, manfaat dan partisipasi terhadap suatu sumberdaya dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya di wilayah tersebut.

2.5. Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Lahan Kering

Pertemuan puncak Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development) di Johannesburg, Afrika Selatan menghasilkan kesepakatan untuk memberantas kemiskinan seperti yang tertuang pada pasal 4 Millenium Development Goals (MDG’s-Tujuan Pembangunan Abad Millenium), mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkesinambungan, mengelola sumberdaya alam untuk pembangunan sosial dan ekonomi, mengembangkan kesehatan, dan mengembangkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan harus difokuskan pada (a) Keberlanjutan pembangunan ekonomi melalui pemberantasan kemiskinan dengan program cipta kerja; (b) Keberlanjutan pembangunan sosial melalui peningkatan kualitas manusia dengan prioritas pada pendidikan dan kesehatan yang memihak pada rakyat miskin dan pemberdayaan gender; (c) Keberlanjutan pembangunan ekologi dengan mengarusutamakan pembangunan berwawasan lingkungan. Ketiga dimensi harus ditopang oleh Good Governance dengan kemitraan setara antara pemerintah, dunia bisnis dan kelompok madani.

Kesetaraan gender adalah isu pembangunan yang paling mendasar, kesetaraan gender akan meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Dengan demikian, meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan yang mengupayakan pemberdayaan perempuan dan laki-laki untuk melepaskan diri dari kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup.

Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) adalah strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan (KPP, 2004a). Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman

dan dukungan masyarakat itu sendiri (Anonim, 2001). Gender pada dasarnya membahas permasalahan perempuan dan juga laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat agar terjadi keadilan dan kesetaraan gender.

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang setara, seimbang, dan sederajat dalam hubungan peran, kedudukan, fungsi, hak, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki, sedangkan keadilan gender mengandung pengertian suatu kondisi dan perlakuan yang adil tanpa ada perbedaan dalam hubungan peran, fungsi, kedudukan, hak, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki (KPP, 2001).

Pengarusutamaan gender dalam pengelolaan sumberdaya lahan kering belum banyak dibahas dalam berbagai studi. Namun demikian, hasil beberapa studi menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dalam pengelolaan suatu sumberdaya akan meningkatkan partisipasi, fungsi kontrol, distribusi sumberdaya, dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya tersebut (Irianto et al., 2003). Hal ini diperkuat oleh Dokumen Agenda 21 Sektoral yang secara khusus membahas kesetaraan laki-laki dan perempuan (gender), kondisi, kedudukan dan hak perempuan dalam berbagai program pembangunan agar berhasil secara optimal (KNLH, 2000).

Peran perempuan dalam mendukung keberhasilan usahatani lahan kering berkelanjutan sangat penting, dengan alasan 57,1 persen perempuan bersama suami bertanggungjawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan perempuan mempunyai posisi yang setara dengan laki-laki (suami) dalam kegiatan usahatani seperti pembenihan, penyiangan gulma, panen, dan pemasaran. Faktor-faktor yang menghambat peran perempuan dalam pengembangan usahatani lahan kering antara lain : 1) Rendahnya pendidikan dan keterampilan, 2) Rendahnya akses terhadap teknologi, 3) Upah yang diterima perempuan lebih rendah daripada laki-laki, 4) Akses anak perempuan terhadap pendidikan rendah, dan 5) Belum ada teknologi khusus untuk perempuan (Bachrein et al., 2000).

Peran perempuan dalam pengelolaan lahan yang masih rendah ini menyebabkan terjadinya disparitas pembagian kerja pada usahatani ladang antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki menyumbang sebesar 485 jam

(47,32%) sedangkan perempuan sebesar 510 jam (52,68%), dominasi keterlibatan laki-laki pada profil partisipasi, akses, dan kontrol dalam kegiatan usahatani dan manfaat yang strategis seperti lahan, pengelolaan air, pola tanam, penyuluhan pertanian serta pendidikan dan latihan. Bahkan dalam kegiatan kemasyarakatan perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, sedangkan kegiatan domestik lebih didominasi perempuan. Akibatnya terjadi ketimpangan dan ketidakadilan gender di sektor publik, domestik, maupun kemasyarakatan (Bernard et al., 1998).

Masalah ketimpangan gender juga terlihat dalam penguasaan tanah. Secara umum penguasaan tanah lebih sering dipegang oleh laki-laki dibanding perempuan. Dalam berbagai kasus, pembuatan sertifikat tanah yang dibeli setelah pernikahan umumnya dibuat atas nama suami sebagai kepala rumah tangga dengan kesepakatan bersama. Dari suatu survai terhadap 1.500 peserta program sertifikasi tanah ternyata hanya sedikit sertifikat yang dibuat atas nama istri (Tabel 1). Tanpa menguasai sertifikat tanah, perempuan akan sulit menggunakan tanah sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit usaha. Hal ini berdampak pada terbatasnya peluang bagi perempuan dalam pengembangan usaha.

Tabel 1. Persentase Pemilikan Sertifikat Tanah Menurut Perempuan dan Laki-laki No Penguasaan Asset Perempuan Laki-laki

1 Daerah Perkotaan 14,3 76,9

2 Daerah Pinggiran 17,4 67,4

3 Daerah Perdesaan 20,4 66,7

Sumber : Smeru (2004)

Pengarusutamaan gender merupakan salahsatu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Konsep pembangunan berkelanjutan sudah diterima oleh semua negara di dunia dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan agar tidak mengalami kehancuran dan kepunahan. Konsep ini berlaku untuk seluruh sektor pembangunan termasuk dalam pengelolaan lahan kering. Konsep ini bersifat multi disiplin karena banyak aspek pembangunan yang harus dipertimbangkan, antara lain aspek ekologi (konservasi), ekonomi, dan sosial. Dalam hal ini,

pengarusutamaan gender dalam pengelolaan lahan kering dapat terjadi pada aspek konservasi, aspek ekonomi maupun aspek sosial.

Menurut Munasinghe (1993), pembangunan dikatakan berkelanjutan jika memenuhi tiga dimensi, yaitu: secara ekonomi dapat efisien serta layak, secara sosial berkeadilan, dan secara ekologis lestari (ramah lingkungan). Makna dari pembangunan berkelanjutan dari dimensi ekologi memberikan penekanan pada pentingnya menjamin dan meneruskan kepada generasi mendatang sejumlah kuantitas modal alam (natural capital) yang dapat menyediakan suatu hasil berkelanjutan secara ekonomis dan jasa lingkungan termasuk keindahan alam. Konsep lain yang masih berkaitan dengan hal tersebut adalah konsep pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan (sustainable use of resources) yang bermakna bahwa pemanenan, ekstraksi, ataupun pemanfaatan sumberdaya tidak boleh melebihi jumlah yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam kurun waktu yang sama.

Perlunya pengarusutamaan gender dalam pengelolaan sumberdaya lahan secara berkelanjutan didasari oleh kondisi sebagai berikut (Mitchell et al., 2003): 1. Perempuan dilihat sebagai ”kapital” dalam proses transformasi sosial

ekonomi. Hal ini menyebabkan munculnya usaha yang cukup kuat untuk membicarakan dan mendorong ”partisipasi perempuan” yang lebih besar dalam berbagai kegiatan program pembangunan.

2. Tanggungjawab perempuan dalam menyediakan makanan yang sehat, air bersih, dan bahan bakar dimana beban tersebut semakin bertambah pada saat sumber bahan makanan, bahan bakar, dan air berkurang. Dengan demikian perempuan cenderung mempunyai minat besar dalam melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan agar dapat dimanfaatkan selamanya atau lestari.

3. Peran ganda perempuan dalam pekerjaan reproduktif, produktif, dan sosial kemasyarakatan. Peran tersebut memberikan implikasi pada kondisi, perempuanlah yang harus memulai kerja setiap hari, dan seringkali perempuan juga yang paling akhir berhenti bekerja.

4. Banyak kegiatan produktif dan kemasyarakatan dalam hal ekonomi tidak terlihat, sehingga kontribusi perempuan terhadap keluarga, masyarakat dan negara seringkali tidak dinilai oleh keluarga dan pemimpin-pemimpin politik. 5. Semakin kecilnya kesempatan perempuan untuk mencari pendapatan

tambahan mengakibatkan status dan kekuasaan perempuan dalam keluarga dan masyarakat semakin berkurang.

6. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik kemasyarakatan, terutama dalam pembuatan keputusan, menyebabkan adanya bias gender, sehingga peran perempuan menjadi status quo, dan perempuan dianggap memang lebih rendah daripada laki-laki.

Pengarusutamaan gender dalam pengelolaan sumberdaya lahan berkelanjutan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan perempuan dalam hubungan mereka dengan laki-laki. Gender lebih menekankan pendekatan untuk pengelolaan yang bersifat dari bawah ke atas (bottom up) daripada dari atas ke bawah (top down). Gender memberi fasilitas kepada perempuan agar menjadi percaya diri, melalui perubahan transformasi kebiasaan serta struktur, seperti peraturan ketenagakerjaan, peraturan sipil, kebiasaan serta hak berdasarkan agama dan budaya. Namun demikian usaha pengarusutamaan gender dalam berbagai program pembangunan termasuk pengelolaan sumberdaya lahan kering memerlukan upaya yang terus-menerus, terintegrasi, dan kemauan politik yang kuat dari pengambil keputusan.

2.6. Pendekatan dan Pemodelan Sistem

Pendekatan sistem didefinisikan sebagai suatu metode penyelesaian masalah yang dimulai dengan secara tentatif mendefinisikan atau merumuskan tujuan dan hasilnya adalah suatu sistem operasi yang secara efektif dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan tersebut dapat dalam bentuk perbedaan kepentingan (conflict of interest) atau keterbatasan sumberdaya (limited of resources) (Hardjomidjojo,2007).

Pendekatan sistem memberikan penyelesaian masalah dengan metode dan alat yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, mensimulasi dan mendesain

sistem dengan komponen-komponen yang saling terkait, yang diformulasikan secara lintas-disiplin dan komplementer untuk mencapai tujuan yang sama (Eriyatno, 2002). Menurut Manetch dan Park (1977), suatu pendekatan sistem akan dapat berjalan dengan baik jika terpenuhi kondisi sebagai berikut:

1. tujuan sistem didefinisikan dengan baik dan dapat dikenali jika tidak dapat dikuantifikasikan,

2. prosedur pembuatan keputusan dalam sistem konkrit adalah tersentralisasi atau cukup jelas batasannya, dan

3. perencanaan jangka panjang memungkinkan untuk dilakukan.

Menurut Aminullah (2003), ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam pendekatan sistem untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks, yaitu; (1) analisis kebutuhan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dari semua pemangku kepentingan dalam sistem; (2) formulasi permasalahan, yang merupakan kombinasi dari semua permasalahan yang ada dalam sistem; (3) identifikasi sistem, bertujuan untuk menentukan variabel-variabel sistem dalam rangka memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dalam sistem; (4) pemodelan abstrak, yang mencakup suatu proses interaktif antara analis sistem dan pembuat keputusan, yang menggunakan model untuk mengeksplorasi dampak dari berbagai alternatif dan variabel keputusan terhadap berbagai kriteria sistem; (5) implementasi, tujuan utamanya adalah untuk memberikan wujud fisik dari sistem yang diinginkan; dan (6) operasi, pada tahap ini akan dilakukan validasi sistem dan seringkali pada tahap ini terjadi modifikasi-modifikasi tambahan karena cepatnya perubahan lingkungan dimana sistem tersebut berfungsi.

Menurut Manetch dan Park (1977), sistem adalah suatu gugus atau kumpulan dari elemen yang berinteraksi dan terorganisir untuk mencapai tujuan. O’Brien (1999) mendefinisikan sistem sebagai suatu bentuk atau struktur yang memiliki lebih dari dua komponen yang saling berinteraksi secara fungsional. Dengan demikian, tiap sistem harus memiliki komponen atau elemen yang saling berinteraksi (terkait) dan terorganisir dengan suatu tujuan atau fungsi tertentu.

Lucas (1993) menyatakan bahwa secara teoritis komponen dalam suatu sistem saling berhubungan dan memiliki ketergantungan antar komponen. Sistem harus dipandang secara keseluruhan (holistik) dan akan bersifat sebagai pengejar sasaran (goal seeking) sehingga terjadi sebuah keseimbangan untuk pencapaian tujuan. Sebuah sistem mempunyai asupan (input) yang akan berproses untuk menghasilkan luaran (output). Pada sebuah sistem ada umpan balik yang berfungsi sebagai pengatur komponen sistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, dan sistem yang lebih besar dapat terdiri atas beberapa sistem kecil (subsistem) yang akan membentuk suatu hirarki.

Secara sederhana, sistem di dalam ilmu manajemen digambarkan sebagai satu kesatuan antara asupan, proses dan luaran. Sistem akan membentuk suatu siklus yang berjalan secara terus-menerus dan dikendalikan oleh suatu fungsi kontrol atau umpan balik. Prinsip sistem ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks yang sering dihadapi atau menyusun (merangkai) berbagai elemen sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat (Midgley, 2000). Untuk menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan sistem harus dilakukan identifikasi terhadap semua komponen yang terdapat dalam sistem dan menentukan hubungan dari tiap komponen tersebut.

Ubahan pada satu komponen dari suatu sistem akan mempengaruhi komponen lain dan biasanya akan menghasilkan umpan balik pada periode yang sama atau pada periode berikutnya. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal (dari dalam sistem) maupun faktor eksternal (dari luar sistem). Misalnya, jika terjadi perubahan harga asupan luas kepemilikan lahan pada sistem pengelolaan lahan kering karena bertambahnya jumlah anggota keluarga (penduduk) maka akan mempengaruhi variabel lain dalam bentuk penurunan pendapatan petani. Dalam hal ini variabel luas kepemilikan lahan merupakan faktor internal yang akan mempengaruhi variabel pendapatan dan secara keseluruhan akan mempengaruhi perilaku sistem.

Menurut Manetch dan Park (1997) model adalah suatu penggambaran abstrak dari sistem dunia nyata (riil), yang akan bertindak seperti dunia nyata untuk aspek tertentu. Model dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu model

kuantitatif, kualitatif dan ekonik (Aminullah, 2003). Model yang baik akan memberikan gambaran perilaku dunia nyata sesuai dengan permasalahan dan akan meminimalkan perilaku yang tidak signifikan dari sistem yang dimodelkan.

Salahsatu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan pendekatan sistem adalah menggunakan konsep model simulasi sistem. Dengan menggunakan simulasi maka model akan mengkomputasikan jalur waktu dari variabel model untuk tujuan tertentu dari asupan sistem dan parameter model. Karena itu model simulasi akan dapat memberikan penyelesaian dunia nyata yang kompleks. Model juga dapat digunakan untuk keperluan optimasi, dimana suatu kriteria model dioptimalkan terhadap asupan atau struktur sistem alternatif. Karena itu, model dapat dibangun dengan basis data (data base) atau basis pengetahuan (knowledge base) (Eriyatno, 2003).

Langkah pertama dalam menyusun model sistem adalah dengan menentukan struktur model. Struktur model akan memberikan bentuk pada sistem dan sekaligus memberi ciri yang mempengaruhi perilaku sistem. Perilaku tersebut dibentuk oleh kombinasi perilaku simpal umpan balik (causal loops) yang menyusun struktur model. Semua perilaku model, bagaimanapun rumitnya dapat disederhanakan menjadi struktur dasar yaitu mekanisme dari asupan, proses, luaran, dan umpan balik.

Menurut Muhammadi et al., (2001), untuk memahami struktur dan perilaku sistem yang akan membantu dalam pembentukan model dinamika kuantitatif formal digunakan diagram sebab akibat (causal loop) dan diagram alir (flow chart). Diagram sebab akibat dibuat dengan cara menentukan variabel penyebab yang signifikan dalam sistem dan menghubungkannya dengan menggunakan garis panah ke variabel akibat, dan garis panah tersebut dapat berlaku dua arah jika dua variabel saling mempengaruhi.

Perilaku model sistem ditentukan oleh keunikan dari struktur model yang dapat dipahami dari hasil simulasi model. Dengan simulasi akan didapatkan perilaku dari suatu gejala atau proses yang terjadi dalam sistem, sehingga dapat dilakukan analisis dan peramalan perilaku gejala atau proses tersebut di masa

depan. Menurut Muhammadi et al., (2001) tahapan untuk melakukan simulasi model adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan konsep.

Pada tahap ini dilakukan identifikasi variabel yang berperan dalam menimbulkan gejala atau proses. Variabel tersebut saling berinteraksi, saling berhubungan, dan saling tergantung. Kondisi ini dijadikan sebagai dasar untuk menyusun gagasan atau konsep mengenai gejala atau proses yang akan disimulasikan.

2. Pembuatan model

Gagasan atau konsep yang dihasilkan pada tahap pertama selanjutnya dirumuskan sebagai model yang berbentuk uraian, gambar atau rumus.

3. Simulasi

Simulasi dilakukan dengan menggunakan model yang telah dibuat. Pada model kuantitatif, simulasi dilakukan dengan memasukkan data ke dalam model, sedangkan pada model kualitatif, simulasi dilakukan dengan menelusuri dan melakukan analisis hubungan sebab-akibat antar-variabel dengan memasukkan data atau informasi yang dikumpulkan untuk memahami perilaku gejala atau proses model.

4. Validasi hasil simulasi.

Validasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara hasil simulasi dan gejala atau proses yang ditirukan. Model dapat dinyatakan baik jika kesalahan atau simpangan hasil simulasi terhadap gejala atau proses yang terjadi di dunia nyata relatif kecil. Hasil simulasi yang sudah divalidasi tersebut digunakan untuk memahami perilaku gejala atau proses serta kecenderungan di masa depan, yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi pengambil keputusan untuk merumuskan suatu kebijakan di masa mendatang.

2.7. Hasil Penelitian Terdahulu

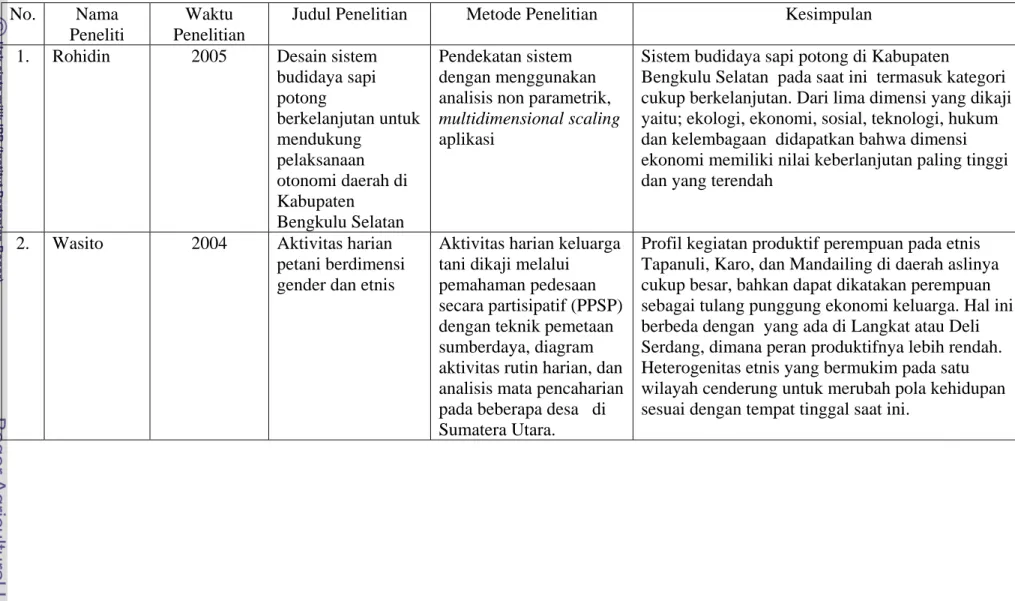

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian ini, baik yang berhubungan dengan metode penelitian yaitu pendekatan sistem dengan menggunakan analisis keberlanjutan (rapid appraisal-multidimensional

scaling/MDS) maupun obyek yang dikaji (sumberdaya lahan kering). Menurut Fauzi dan Anna (2002) metode MDS dapat digunakan untuk melakukan analisis keberlanjutan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dengan dengan cara menyusun sebanyak 47 atribut yang dipergunakan untuk menentukan nilai indeks keberlanjutan yang dikelompokkan ke dalam lima dimensi, yaitu: dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi teknologi, dimensi etika, dan dimensi ekologi. Dari 47 atribut tersebut dihasilkan 15 atribut yang sensitif mempengaruhi nilai keberlanjutan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan pesisir DKI Jakarta. Soesilo (2003) dan Rohidin (2005) menggunakan metode MDS untuk menilai keberlanjutan pengelolaan suatu sumberdaya dengan mengelompokkan atribut ke dalam lima dimensi, yaitu: dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial-budaya, dimensi teknologi, dimensi hukum dan kelembagaan. Pengelompokkan atribut ke dalam dimensi tersebut didasarkan atas konsep dasar pembangunan berkelanjutan yang secara ekonomi harus layak, secara sosial berkeadilan, dan secara ekologi ramah lingkungan (Munasinghe, 1993).

Studi tentang pengintegrasian gender dalam usahatani lahan kering yang dilakukan oleh Irianto et al., (2003) mengambarkan bahwa profil partisipasi, akses, dan kontrol laki-laki lebih dominan dalam kegiatan usahatani dan manfaat yang strategis seperti lahan, pengelolaan air, pola tanam, penyuluhan pertanian serta pendidikan dan latihan. Bahkan dalam kegiatan kemasyarakatan perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, sedangkan kegiatan domestik lebih didominasi perempuan. Akibatnya terjadi ketimpangan dan ketidakadilan gender sektor publik, domestik, maupun kemasyarakatan. Bernard et al., (1998) mengemukakan bahwa terjadi disparitas pembagian kerja pada usahatani ladang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menyumbang sebesar 458 jam (47,32%) sedangkan perempuan sebesar 510 jam (52,68%). Proses pengambilan keputusan umumnya dipengaruhi oleh dominasi keterlibatan laki-laki pada setiap tahap sistem usahatani yang dilakukan. Akses dan kontrol terhadap sumberdaya (pendidikan dan kesehatan) tidak lagi mencirikan disparitas berdasarkan jenis kelamin, kecuali akses dan kontrol terhadap sumberdaya lahan yang mengacu pada nilai anak laki-laki, dan akses terhadap sumber modal rendah.

Wasito (2004) melalui penelitiannya yang berjudul ”Aktivitas Harian Petani Berdimensi Gender dan Etnis” yang dilakukan dengan metode pemahaman pedesaan secara partisipatif (PPSP) dengan teknik pemetaan sumberdaya, diagram aktivitas rutin harian, dan analisis mata pencaharian pada beberapa desa di Sumatera Utara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa profil kegiatan produktif perempuan pada etnis Tapanuli, Karo, dan Mandailing di daerah aslinya cukup besar, bahkan dapat dikatakan perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Hal ini berbeda dengan yang ada di Langkat atau Deli Serdang, dimana peran produktifnya lebih rendah. Heterogenitas etnis yang bermukim pada satu wilayah cenderung untuk merubah pola kehidupan sesuai dengan tempat tinggal saat ini. Secara rinci hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan metode dan topik penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

.

Tabel 2. Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian No. Nama

Peneliti

Waktu Penelitian

Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan

1. Rohidin 2005 Desain sistem budidaya sapi potong berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan Pendekatan sistem dengan menggunakan analisis non parametrik, multidimensional scaling aplikasi

Sistem budidaya sapi potong di Kabupaten

Bengkulu Selatan pada saat ini termasuk kategori cukup berkelanjutan. Dari lima dimensi yang dikaji yaitu; ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, hukum dan kelembagaan didapatkan bahwa dimensi ekonomi memiliki nilai keberlanjutan paling tinggi dan yang terendah

2. Wasito 2004 Aktivitas harian petani berdimensi gender dan etnis

Aktivitas harian keluarga tani dikaji melalui pemahaman pedesaan secara partisipatif (PPSP) dengan teknik pemetaan sumberdaya, diagram aktivitas rutin harian, dan analisis mata pencaharian pada beberapa desa di Sumatera Utara.

Profil kegiatan produktif perempuan pada etnis Tapanuli, Karo, dan Mandailing di daerah aslinya cukup besar, bahkan dapat dikatakan perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Hal ini berbeda dengan yang ada di Langkat atau Deli Serdang, dimana peran produktifnya lebih rendah. Heterogenitas etnis yang bermukim pada satu wilayah cenderung untuk merubah pola kehidupan sesuai dengan tempat tinggal saat ini.

.

Tabel 2 (lanjutan)

No. Nama Peneliti Waktu Penelitian

Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan

3. Soesilo Setyo

Budi

2003 Keberlanjutan

pembangunan pulau-pulau kecil: Studi kasus

Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Rapid appraisal multidimensional:

dengan menggunakan aplikasi Rafish dan simulasi model ekonomi-ekologis.

Pembangunan pulau-pulau kecil di Kelurahan Pulau Panggang dan Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta termasuk kategori “cukup” berkelanjutan (dengan nilai indeks 50-75 dari skala indeks 0 – 100). Dari lima dimensi yang dikaji (ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, hukum dan kelembagaan) didapatkan

bahwa dimensi ekonomi memiliki nilai

keberlanjutan paling rendah dan kondisi

ekonomi-ekologi di lokasi studi dalam kondisi tidak seimbang. Dalam melakukan analisis

disusun sebanyak 61 atribut. Untuk meningkatkan status keberlanjutan pembangunan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu ada 22 atribut yang perlu diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut. 1). Tingkat pencemaran perairan, 2). Pembuangan limbah, 3). Penutupan terumbu karang, 4). Transfer keuntungan, 5). Kontribusi terhadap GDP, 6). Partisipasi keluarga dalam pemanfaatan sumberdaya, 7). Tingkat pendidikan, 8). Penggunaan alat bantu penangkapan, 9). Selektivitas alat tangkap ikan, 11). Jenis alat tangkap, 12). Adanya tokoh panutan, 13). Aturan adat dan agama/kepercayaan,

.

Tabel 2 (lanjutan)

No. Nama Peneliti Waktu Penelitian

Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan

4. Irianto Gatot, Surmaini Elza, Suhaeti Rita Bur, dan Hamdani Adang 2003 Pengintegrasian gender dalam usahatani lahan kering Untuk mendapatkan potret hubungan gender dalam sistem usahatani menggunakan M etode Harvard. Selanjutnya untuk menentukan skala prioritas pengarusutamaan gender menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP)

Profil partisipasi, akses, dan kontrol

menggambarkan bahwa laki-laki lebih dominan dalam kegiatan usahatani dan manfaat yang strategis seperti lahan, pengelolaan air, pola tanam, penyuluhan pertanian serta pendidikan dan latihan. Bahkan dalam kegiatan

kemasyarakatan perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, sedangkan kegiatan domestik lebih didominasi perempuan. Akibatnya terjadi ketimpangan dan ketidakadilan gender sektor publik, domestik, maupun kemasyarakatan. Skala prioritas dalam pengarusutamaan gender adalah sebagai berikut : 1) laki-laki saja yang aktif pada lahan tanpa dam parit, 2) laki-laki saja yang aktif pada lahan dengan dam dan parit, 3) laki-laki dan perempuan aktif pada lahan tanpa dam parit, 4) laki-laki dan perempuan aktif pada lahan dengan dam dan parit, 5) perempuan saja yang aktif pada lahan tanpa dam parit, dan prioritas terakhir 6) perempuan saja yang aktif pada lahan dengan dam parit.

.

Tabel 2 (lanjutan)

No. Nama Peneliti Waktu Penelitian

Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan

5. Fauzi Syam dan Anna Suzi 2002 Evaluasi status keberlanjutan sumberdaya perikanan: aplikasi pendekatan Rafish (Studi kasus perairan pesisir DKI Jakarta) “Rapid appraisal multidimensional: dengan menggunakan aplikasi Rafish

Ada 47 atribut yang disusun untuk mencerminkan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya perikanan yang dikelompokkan ke dalam lima dimensi yaitu ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan etika. Dari 47 atribut, ada 15 atribut yang sensitif mempengaruhi status keberlanjutan masing-masing dimensi, yaitu: 1. Dimensi ekonomi: marketable right, sector employment, dan other income; 2. Dimensi sosial: education level, environmental knowledge, fishing income; 3. Dimensi teknologi: selective gear, on-board handling Ice 1.5,dan gear; 4. Dimensi etika: just management, illegal fishing, dan alternative; dan 5. Dimensi ekologi: range collapse, change in level, dan size of fish caught. Dengan demikian, 15 atribut tersebut perlu diperhatikan agar status keberlanjutan pengelolaan sumberdaya perikanan pada masa yang akan datang dapat ditingkatkan.

.

Tabel 2 (lanjutan)

No. Nama Peneliti Waktu Penelitian

Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan

6. Matsur 2002 Potensi pemanfaatan lahan marjinal untuk pembangunan agribisnis berkelanjutan

Studi pustaka Ada tiga tipe lahan kering marjinal, yaitu: 1) lahan kering bertanah masam yang sesuai dimanfaatkan untuk tanaman buah, perkebunan tropis, hutan produksi atau HTI; 2) lahan basah bertanah gambut dapat dimanfaatkan untuk persawahan melalui reklamasi dan pembangunan jaringan drainase yang efektif; dan 3) lahan beriklim kering yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai komoditas pertanian dan perkebunan dengan menggunakan teknik irigasi dan

konservasi air yang spesifik untuk daerah kering. 7. Prawiradisastra

Suryana

2001 Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air, salah satu usaha konservasi di kawasan karst Gunung Sewu, Kabupaten Gunung Kidul.

Studi pustaka • Eksploitasi sumberdaya air di kawasan karst Gunung Sewu tergolong mahal biayanya apalagi di musim kering.

• Menggali sumber-sumber alternatif, seperti air hujan, air limpasan, maupun air telaga agar diperoleh sumber air yang handal dan murah eksploitasinya.

• Mengembangkan budidaya pertanian yang tidak banyak menyerap air serta menanami lahan-lahan kosong dengan pohon yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

.

Tabel 2 (lanjutan)

No. Nama Peneliti Waktu Penelitian

Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan

8. U. Kurnia 2001 Konservasi tanah pada lahan kering berlereng dan terdegradasi untuk meningkatkan produktivitas tanah.

Studi pustaka • Kemunduran produktivitas (degradasi) lahan akan terjadi dan berlanjut apabila pengelolaan lahan usahatani tanaman pangan pada lahan kering berlereng tidak disertai penerapan konservasi tanah.

• Akibat pengelolaan lahan usahatani yang tidak tepat dan tanpa menerapkan teknik konservasi tanah, terjadi erosi dalam jumlah besar, hingga terjadi penurunan produktivitas tanah.

• Penanggulangan kerusakan tanah tidak hanya cukup dengan mengendalikan laju erosi, melainkan harus bersama-sama dengan pemulihan (rehabilitasi) tanahnya. 9. Bachrein

Saeful, Ishaq I., dan Rufaidah V.W. 2000 Peranan wanita dalam pengembangan sistem usahatani lahan kering di Jawa Barat. Dalam mempelajari peranan wanita dilakukan tiga tahapan diagnosis, yaitu 1) aktivitas : siapa mengerjakan apa (berdasarkan waktu, tempat, dan jenis kegiatan), 2) akses dan kontrol dari anggota keluarga terhadap

• Perempuan berperanan penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan usahatani lahan kering berkelanjutan, dengan alasan: 57,1 persen perempuan bersama suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, perempuan mendominasi kegiatan reproduktif, dan perempuan mempunyai posisi yang setara dengan laki-laki (suami) dalam kegiatan usahatani, seperti pembenihan, penyiangan gulma, panen, dan pemasaran.

.

Tabel 2 (lanjutan)

No. Nama Peneliti Waktu Penelitian

Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan

sumberdaya, 3) akses dan kontrol terhadap manfaat (keuntungan). Aktivitas kerja laki-laki dan perempuan yang diamati ada tiga jenis, yaitu kerja produkti, kerja reproduktif, dan kerja sosial. Pengumpulan dan Analisis data menggunakan Rapid Appraisal of Agriculutural Knowledge System (RAAKS)

• Faktor-faktor yang mendorong peranan

Perempuan dalam pengembangan usahatani di lahan kering antara lain: 1) suami-istri secara bersama bertanggung jawab untuk mencari nafkah, 2) perempuan bekerja atas kemauan sendiri, 3) perempuan bekerja atas dorongan suami, dan 4) pekerjaan terbaik bagi perempuan dalam membantu suami adalah sebagai petani. Faktor-faktor yang menghambat peran

perempuan dalam pengembangan usahatani di lahan kering antara lain: 1) rendahnya pendidikan dan keterampilan, 2) rendahnya akeses terhadap teknologi, 3) upah yang diterima lebih rendah daripada laki-laki, 4) akses anak perempuan terhadap pendidikan rendah, dan 5) belum ada teknologi khusus untuk perempuan

10. Mulyono Daru 1999 Konservasi lahan dengan sistem budidaya lorong (Alley cropping) di daerah transmigrasi Kuro Tidur, Bengkulu. Rancangan Acak Lengkap dengan empat perlakuan dan tiga ulangan dalam tiga musim tanam.

• Sisa tanaman merupakan sumber bahan organik yang dapat berupa akar, batang, daun, maupun bagian lain dari tanaman pagar. Oleh karena itu budidaya lorong merupakan

teknologi murah dan mudah dijangkau oleh petani untuk diterapkan di daerah pertanian, khususnya di lahan kering.

.

Tabel 2 (lanjutan)

No. Nama Peneliti Waktu Penelitian

Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan

• Dengan pengolahan yang baik, pemberian pupuk, kapur, dan bahan organik akan

meningkatkan produktivitas tanah. Pemberian kapur 2,5 ton per ha dan bahan organik 5,0 ton per ha akan meningkatkan hasil kedelai 28,9 persen, dan meningkatkan hasil jagung 2,5 ton per ha, dan bahan organik 10,0 ton per ha akan meningkatkan hasil kedelai 38,6 persen dan meningkatkan hasil jagung 54,9 persen. • Flemengia congesta merupakan tanaman

pagar yang baik sebagai sumber bahan organik 11. Bernard B. D,

Ekowati Chasana, dan Sofyan Bachmid

1998 Perspektif gender pada sistem usahatani ladang suatu studi di Desa Kabiarat Tanibar Selatan, Maluku Tenggara Penelitian dilaksanakan pada MT 1997/1998 terhadap kelompok tani kooperator kegiatan adaptif teknologi tanaman sela pada usahatani jambu mente. Analisis gender ditelususri dari : a) deskripsi profil,

• Terjadi disparitas pembagian kerja pada usahatani ladang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menyumbang sebesar 458 jam (47,32%) sedangkan perempuan sebesar 510 jam (52,68%).

• Proses pengambilan keputusan umumnya dipengaruhi oleh dominasi keterlibatan pada setiap tahap sistem usahatani yang dilakukan. • Akases dan kontrol terhadap sumberdaya

.

Tabel 2 (lanjutan)

No. Nama Peneliti Waktu Penelitian

Judul Penelitian Metode Penelitian Kesimpulan

pola pembagian kerja, dan curahan tenaga kerja, b) deskripsi proses dan pola pengambilan keputusan keluarga, c) deskripsi akses dan kontrol petani dan anggota keluarga terhadap sumberdaya lahan,

keterampilan/pendidikan, kesehatan dan konsumsi, d) deskripsi persepsi masyarakat terhadap keterlibatan petani dan anggota keluarga, serta e) deskripsi kendala-kendala yang dihadapi petani dan anggota keluarga dalam kegiatan usahatani.

mencirikan disparitas berdasarkan jenis kelamin, kecuali askes dan kontrol terhadap sumberdaya lahan yang mengacu pada nilai anak laki-laki, dan akses terhadap sumber modal rendah.