TRANSFORMASI PEMBANGUNAN ACEH MASA DEPAN

A. Hadi Arifin

Abstract,

Requires a transformation in Aceh post-tsunami sustainable

development, with designing the master plan transformation development

Aceh, to achieve a lasting peace. Morally transformation of the religious

of Acehnese society, is a process of revival the moral development of

both mental spiritual and material life of Acehnese society as a whole

pattern of life within the system fairly, equitable, dignified and

prosperous. Model transformation is designed in a four-pillar strategy of

Morally transformation of the future development Aceh, namely: the

education and health strategy; the employment strategy, the poor strategy

, and the growth strategy.

Key words: transformation, morally, sustainable development, the growth strategic.

A Hadi Arifin, Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

Pendahuluan

Aceh yang berada di ujung pulau Sumatera ,sejak kemunculannya pada masa lalu hingga kini telah di tandai dengan berbagai perubahan ekonomi, sosial, dan politik, yaitu suatu perubahan dan pertumbuhan tatanan perikehidupan kemasyarakatan Aceh yang agraris dari masa ke masa sejak masa kerajaan samudera pasai, kerajaan aceh darussalam, penjajahan, orde lama, orde baru, masa reformasi, dan masa perdamaian saat ini, yang mengalami serangkaian pasang surut perubahan (transformation) , sampai mencapai masa kejayaannya “ the glory of aceh” dan masa keterpurukan “the bitter of aceh”, dalam suatu gelombang perubahan tatanan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang “unique and religious”.

Terjadinya perubahan dari masa ke masa di katakan unik dan religius, karena perubahan yang terjadi cenderung berlangsung aman dan sejahtera, tetapi juga sedih dan duka nestapa. Betapa tidak, karena dalam suasana beranjaknya sebuah perubahan fundamental spiritual dan religius , telah pula di timpa oleh kepahitan tragedi-tragedi kemasyarakatan secara terencana, dalam suatu masa kolonialisme, perang saudara, serta konflik ekonomi sosial politik, yang tentu memiliki arah dan tujuan serta kepentingan tersendiri pada masa itu, sesuai sistem dan tatanan sosial masyarakat. Tragedi terakhir adalah bencana alam gempa dan tsunami, yang merupakan ujian berat dari Ilahi Rabbi bagi masyarakat Aceh.

Jika kita berusaha untuk membuka lembaran sejarah peradaban Aceh pada masa yang sudah usang atau terlewati, pada awalnya yang kita lihat adalah parade kejayaan sebuah peradaban atau kebudayaan Islam yang pernah meraih puncak dalam perdagangan internasional.1). Max Weber, pernah meneliti hubungan antara nilai budaya dan agama terhadap semangat terbentuknya peradaban.2). Sebagai contoh pada awal era peradaban dan kebudayaan Islam, di mana kerajaan samudera-pasai pernah mengalami kejayaan dalam perdagangan internasional, bahkan sebagai pelabuhan terpenting (entrepot) selama beberapa waktu 3), selain itu kerajaan tersebut menjadi pusat kebudayaaan dan dakwah Islam di kawasan Asia Tenggara.4). Berdasarkan bukti arkeologis adanya mata uang emas “deureuham” yang ditemukan sebagai salah-satu peninggalan kerajaan samudera-pasai, hal itu menunjukkan bahwa kerajaan tersebut mengalami kemakmuran pada masanya. Karena sebuah kerajaan yang dapat menerbitkan uang emas sendiri pada masa itu, menandakan bahwa kerajaan itu cukup makmur menurut ukuran pada masa itu.5). Keunikan dan pengalaman sejarah yang tinggi di Aceh, sangat menarik dicermati dan dijadikan sebagai bahan kajian yang penting dan mendalam. Aceh sebagaimana disebutkan oleh Anthony Reid, merupakan “sebuah bangsa baru yang lebih memiliki kekuatan ekonomi dan politik ketimbang tradisi kosmik dan

! " ##$%& ' (

" ) * + ' , #-$%&

. * / 0 " 1

+ 2 3 " 4 #56%&

$) 7 8) ( '' ! ' 95:; <6:= &% + >" ##$% &

:&

90 ? )@ 8 )3 A " ' ? '' )" BC ) ? &%

! " # $ % % A ' ) ; 4 * #6 %&

solidaritas etnik”. Integrasi beberapa kerajaan kecil di Aceh dalam pemerintahan Sultan Mughayat Syah, hanyalah sebuah entitas tunggal yang didorong oleh hasrat untuk mengendalikan pusat-pusat perdagangan pesisir. Tetapi hanya di bawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Kerajaan Aceh mampu mengkonsentrasikan seluruh perdagangan Aceh di pelabuhannya.6).

Era keemasan itu berlalu seiring datangnya masa kolonial yang membuat perekonomian Aceh terjerembab akibat perlawanan rakyat Aceh yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Citra bahwa Aceh sangat kuat bersatu di bawah sistem politik kesultanan selama perang melawan Belanda tidak terbukti sama sekali. Dengan kata lain, anggapan bahwa nasionalisme masyarakat Aceh di mana terintegrasinya seluruh elemen masyarakat Aceh lebih banyak bersifat reaksi retoris ketimbang realitas. Persatuan relatif yang pernah dicapai Aceh adalah integrasi yang rapuh dalam bidang politik, namun untuk urusan-urusan ekonomi, Aceh akan bergabung terhadap siapapun termasuk dengan kekuatan penjajah sekalipun. Kisah yang penuh heroisme pahlawan sejati dan para penghianat. Karakter inilah yang berkembang hingga sekarang dalam intitusi-institusi masyarakat di Aceh.7).

Aceh, sebermula merupakan suatu kerajaan. Karena itu secara kultural, masyarakat Aceh masih merindukan the glory of the past. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, secara sosial kultural, masyarakat Aceh masih mempraktekkan nilai dan normal masa kerajaan. Misalnya dalam tradisi pemberian jabatan kepada tetua (tuha peut) kepada pemegang jabatan-jabatan di setiap level pemerintahan.

Pergolakan di Aceh dari tahun 1976 hingga 2005 —dengan memakai kacamata analisis SN Eisenstadt,8)— adalah sebuah ekspresi protes biasa yang terdapat dalam masyarakat tradisional yang tengah berada dalam transisi menuju masyarakat modern. Dimulai dengan protes, diikuti dengan transformasi, maka barulah modernisasi atau pembangunan bisa digelar. Tsunami dan konflik adalah dua sisi tragedi yang memilukan bagi Aceh, (the bitter of the past). Kekuatan penuh gerakan-gerakan protes ini akan menemukan jawabannya bila mereka dikaitkan dengan kompleksitas perubahan struktural yang menyertai perkembangan modernitas dan peradaban modern.9. Maka hanya dengan membangun sistem yang sesuai dengan aspirasi rakyat sajalah semua pergolakan dan tragedi di Aceh akan dapat diselesaikan. Harus tercipta “Strategi Moral Pembangunan Aceh Masa Depan” dengan visi “Aceh Damai Aceh Bangkit Ekonomi Bangkit” untuk mengagregasi dan mengartikulasi aspirasi murni rakyat Aceh dan agar "klaim" atas nama mereka bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika.

Dalam sebuah tragedi bencana alam tsunami pada akhir tahun 2004 lalu, telah melumpuhkan tatanan kehidupan dan perekonomian Aceh. Sebuah tragedi akan berakhir manakala tokoh tragisnya sudah mencapai titik kejatuhan (downfall). Konsep tragedi, dapat pula di katakan kehilangan muka, kehilangan reputasi,

<

(& ' & ! ' ( !# ! 2 3 '

( , * 2 3 ' #-#% & 6&

7 Sayed Mudhahar Ahmad, Berjuang Mempertahankan Hutan, Kearifan Tradisional Masyarakat Aceh Melestarikan

Ekosisitem Leuser, (Jakarta: Madani Press, 1999), hlm. 5.

8 Lihat bukunya Modernization, Protest, and Change", 1967.

kehilangan pekerjaan, dan kerugian-kerugian non-fisik lain. Dalam konsep baru, kejatuhan bukanlah kejatuhan sia-sia belaka namun pasti mengandung hikmah.10. Saat ini Aceh dianggap sebagai tokoh tragis dari sebuah tragedi yang telah kehilangan segalanya, tetapi Aceh tidak mengalami stagnasi yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa, namun Aceh hanya terjatuh. Kondisi terjatuh sebenarnya sudah terjadi sejak lama pra-tsunami, akibat konflik ekonomi social politik yang berkepanjangan, ditambah pula datangnya tragedi bencana tsunami, maka dapat dikatakan kondisi Aceh kini, “sudah jatuh tertimpa tangga pula”. Semoga saja dengan kondisi Aceh tersebut tidaklah sia-sia, namun mengandung hikmah yakni sebuah perubahan, yaitu transformasi.

Konstruksi Pembangunan Aceh Pra Perdamaian.

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang yang mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam meniti kemerdekaan, bahkan dalam kontribusi Aceh dalam pembangunan. Sementara kedudukan Aceh yang menjadi bagian dari Indonesia telah mengalami perubahan status dari daerah administratif Sumatera Utara, sebagai Daerah Istimewa hingga Nanggroe Aceh Darussalam. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai 17 Kabupaten, 4 kota, 228 kecamatan, 642 mukim, 112 kelurahan dan 5.947 desa. Selain itu Nanggroe Aceh Darussalam yang mempunyai penduduk 4.218.486 jiwa (sebelum tsunami) terdiri dari 2.119.628 jiwa laki-laki dan 2.098.858 jiwa perempuan. Jumlah penduduk ini hanya mengalami pertumbuhan hanya 1,26 persen. Pertumbuhan yang relatif kecil ini cenderung diakibatkan karena daerah ini dalam sepuluh tahun terakhir terus dilanda konflik sehingga banyak penduduk Nanggroe Aceh Darussalam yang migrasi ke provinsi-provinsi lain yang dianggap lebih aman, di lain pihak perpindahan penduduk dari provinsi lain ke Nanggroe Aceh Darussalam justru mengalami penurunan sehingga pertambahan penduduk hasil migrasi netto menurun drastis.11

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam antara 20 – 60 Lintang Utara (LU) dan 950 – 980 Lintang Selatan (LS) dengan ketinggian rata-rata 125 m di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:

- sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka - sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara - sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia

Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan provinsi Sumatera Utara.12

10 Budi Darma,”Ironi dan Tragedi”, Kompas, 28 April 2005.

11 Lihat Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Profil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2004, (Banda Aceh:

Pemprov NAD, 2004).

12 Lihat Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Profil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2004, (Banda Aceh:

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki 119 pulau, 35 gunung, 2 danau dan 73 sungai. Pulau-pulau yang cukup besar antara lain yang masuk dalam wilayah Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo), Pulau Breueh, Pulau Nasi, Pulau Teunom, Pulau Simeulue.13

Wilayah pedalaman Aceh merupakan dataran tinggi yang berbukit-bukit. Dari bagian utara sampai bagian tengah membentang Bukit Barisan, yang memiliki 3 dataran tinggi yaitu Tangse, Gayo dan Alas. Selain itu terdapat Gunung Leuser, Gunung Anu, Gunung Abong-abong, Gunung Tangga, Gunung Geureudong, Gunung Usu Masen, Gunung Batee Meucica, Gunung Seulawah dan lain-lain. Danau yang ada di Aceh adalah Danau Laut Tawar (Aceh Tengah) dan Danau Aneuk Laot (Pulau Weh).

Adapun keadaan topografi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut:

- Dari pinggiran Tamiang di pantai timur Aceh sampai pinggiran Pidie pantai utara, tanah terdiri dari organozal dan alluvial. Keadaan sama mulai dari Batee sampai ke Ulee Lheue, dari Jahu (Calang) ke Ujong Raja, dan dari Tapaktuan ke pinggiran Singkil.

- Sejenis podzolic merah kuning, lithosol dan regosol dapat dijumpai antara pinggiran Pidie dan Batee hingga Aceh Besar, mulai dari kaki gunung Geurutee hingga Kuala Teunom dan dari kaki gunung Tripa hingga Tapaktuan.

- Daerah pedalaman Aceh hingga ke dataran tinggi, tanahnya terdiri dari

podzolic merah kuning, lithosol, regosol dan podzolic coklat. Khusus potzolic

kelabu, potzolic renzina, lithosol dan andosol juga dijumpai di Pidie, sebagian dari Aceh Tenggara terdapat pula organosol dan alluvial.14

Sementara mengenai jumlah penduduk Aceh sebelum terjadinya bencana tsunami hanya mengalami pertumbuhan 1,26 persen. Pertumbuhan yang relatif kecil ini cenderung diakibatkan karena daerah ini dalam sepuluh tahun terakhir terus dilanda konflik sehingga banyak penduduk Nanggroe Aceh Darussalam yang migrasi ke provinsi-provinsi lain yang dianggap lebih aman, di lain pihak perpindahan penduduk dari provinsi lain ke Nanggroe Aceh Darussalam justru mengalami penurunan sehingga pertambahan penduduk hasil migrasi netto menurun drastis.15

Di tahun 1945, sebelum Indonesia merdeka, kaum ulama Aceh masyarakat Aceh secara publik mengumumkan apa yang mereka sebut sebagai Makloemat Oelama Seloeroeh Atjeh.16 Kemudian kita menyaksikan bagaimana rakyat Aceh menyumbang pesawat RI-001 Seulawah17 sampai cadangan gas terbesar dunia pada

13 Lihat Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Profil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2004, (Banda

Aceh: Pemprov NAD, 2004).

14 Lihat Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Profil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2004, (Banda

Aceh: Pemprov NAD, 2004).

15 Lihat Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Profil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2004, (Banda

Aceh: Pemprov NAD, 2004).

16 Sayed Mudhahar Ahmad, Berjuang Mempertahankan Hutan…, ibid., hlm. 6.

17 Untuk memenuhi permintaan rezim Soekarno, saat berkunjung ke Banda Aceh (dulu Kutaraja) tahun 1948,

masyarakat Aceh bergotong royong mengumpulkan uang untuk membeli dua pesawat terbang RI 001 dan 002 Seulawah, yang kemudian cikal bakal armada Garuda Indonesia. Lihat Al-Chaidar, AcehBersimbahDarah, (Jakarta:

tahun 1970-an. Hal ini menandakan bahwa perekonomian di Aceh cukup baik, walaupun hancur dilanda perang yang berkepanjangan namun kemampuan rakyat Aceh dapat membeli pesawat adalah sesuatu yang mengagumkan, dan potensi sumber daya alam Aceh sendiri yang menarik investasi dan sebagai sumber devisa yang sangat menguntungkan negara.

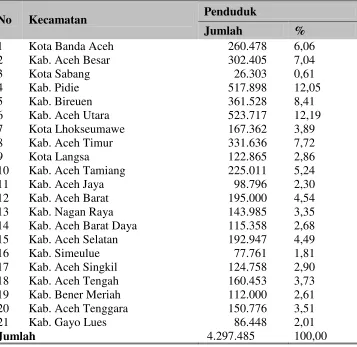

Tabel : Jumlah Penduduk NAD Pra-Perdamaian

Penduduk No Kecamatan

Jumlah %

1 Kota Banda Aceh 260.478 6,06 2 Kab. Aceh Besar 302.405 7,04 3 Kota Sabang 26.303 0,61 4 Kab. Pidie 517.898 12,05 5 Kab. Bireuen 361.528 8,41 6 Kab. Aceh Utara 523.717 12,19 7 Kota Lhokseumawe 167.362 3,89 8 Kab. Aceh Timur 331.636 7,72 9 Kota Langsa 122.865 2,86 10 Kab. Aceh Tamiang 225.011 5,24 11 Kab. Aceh Jaya 98.796 2,30 12 Kab. Aceh Barat 195.000 4,54 13 Kab. Nagan Raya 143.985 3,35 14 Kab. Aceh Barat Daya 115.358 2,68 15 Kab. Aceh Selatan 192.947 4,49 16 Kab. Simeulue 77.761 1,81 17 Kab. Aceh Singkil 124.758 2,90 18 Kab. Aceh Tengah 160.453 3,73 19 Kab. Bener Meriah 112.000 2,61 20 Kab. Aceh Tenggara 150.776 3,51 21 Kab. Gayo Lues 86.448 2,01

Jumlah 4.297.485 100,00

Salah satu kantong kemiskinan berada di kota Lhokseumawe, yang kita tahu sebagai kota yang memiliki ladang gas Arun yang disebut merupakan ladang gas terbesar di dunia. Kantong kemiskinan yang lainnya berada, di Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie. Jumlah angka kemiskinan itu tampaknya semakin tinggi karena pencari kerja yang melapor sebanyak 96.530 orang, namun yang tertampung hanya 1.414 orang atau 1,46 persen. Angka pengangguran ini yang riil ini di perkirakan 10 kali lebih banyak. Indikasi lain dari buruknya tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingginya angka kematian bayi yang mencapai 42 per 1000 kelahiran hidup, sementara kekurangan gizi pada bayi dan balita, mencapai 22,33 persen, serta persalinan yang ditangani medis hanya 66,2 persen.18

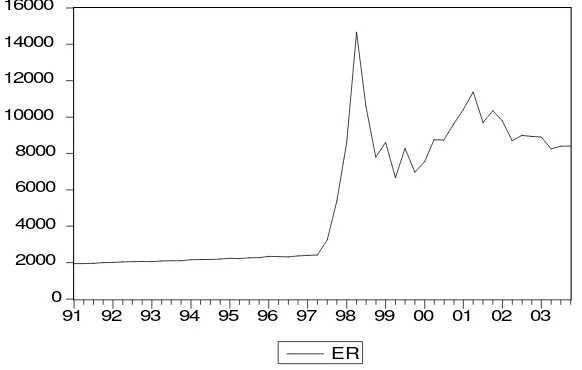

Aceh juga mengalami pertumbuhan yang negatif selama tiga dasawarsa terakhir, tertinggal di belakang Sumatera Utara hampir setiap tahunnnya. Menurut BPS dan data kalkulasi Bank Dunia perekonomian Aceh terus menurun selama 4 tahun berturut turut setelah krisis keuangan melanda Indonesia. Untuk lebih jelasnya, gambaran perekonomian Aceh dapat di lihat pada gambar berikut:

! " # $

% %

& ' ! &

Kontribusi perekonomian Aceh masih di dominasi oleh sektor migas, ketimbang sektor pertanian. Penurunan migas dapat menyebabkan perekonomian aceh juga akan menurun. Ke depan perekonoomian Aceh harus di dukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sektor inilah yang dapat mensejahterakan masyarakat Aceh. Penurunan perekonomian Aceh sebesar 10% pada tahun 2004 sebelum tsunami, dan kemudian menurun lagi lagi 10% tahun 2005, disebabkan oleh penurunan sektor migas, sektor pertambangan dan manufaktur, serta juga dampak tsunami di tahun 2005. Tabel di bawah ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2003-3006.

18 Ahmad Arif, “Di Nanggroe Aceh Darussalam: Melakukan Korupsi pun Bersama-sama”, Kompas, 13 Desember

! " #

! " $ % & %& &

' ! # ! " # %

' ! # ( ) ! " # %

* # ! %

+ , # # &

! )! - # % %

$ #. # ! / # %

! + ! /

*

&

0 # %

$ ) ! #

$ ) ) ! # % & % %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi perekonomian aceh sangat ditentukan oleh sektor pertanian, pertambangan dan galian tambang, industry, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan dan perbankan, serta bangunan dan konstruksi.

Transformasi Moral Pembangunan

Transformasi sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Pembangunan merupakan suatu proses transformasi kehidupan suatu bangsa menuju perwujudan transformasi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, dan politik yang meliputi bangsa dalam kebulatannya, dalam artian bukan hanya suatu proses ekonomi semata-mata, tetapi di dalamnya terdapat unsur-unsur kultural, sosial dan politik yang sangat penting yang harus dikembangkan.19. Dalam banyak terminologi ilmu-ilmu sosial atau bahkan dalam bahasa politik, pembangunan diakui sebagai sebuah upaya sadar untuk mengubah kondisi hidup manusia atau bangsa dari keadaan yang tradisional dan terbelakang menjadi manusia modern dan berkelanjutan. Upaya pengalihan ini biasanya disebut sebagai proses transformasi masyarakat atau bangsa ke dalam suatu kondisi umum yang diinginkan bersama. Cita-cita banyak masyarakat dalam bangsa apapun di dunia ini adalah hidup dengan

#

! #! ! '

aman sentosa, makmur, sejahtera dan bahagia lahir bathin. Dalam masyarakat yang religius, seperti halnya masyarakat Aceh, menginginkan satu tambahan lagi, yaitu keseimbangan dunia dan akhirat.

Suatu proses transformasi di dalam masyarakat dari kondisinya yang tradisional agraris menuju ke bentuk kehidupan adil dan sejahtera, maka dapat berarti pula suatu proses “Transformasi Moral Pembangunan” adalah suatu proses “kebangkitan moral pembangunan” baik mental spiritual maupun material manusia secara keseluruhan hidupnya terpola dalam sistem kehidupan adil, merata, bermartabat dan sejahtera. Data empirik menunjukkan, bahwa semua negara baru yang lahir pasca kolonialisme setelah perang dunia kedua telah menempuh jalan transformasi moral pembangunan, di mana negara-negara baru tersebut, seperti layaknya Indonesia, telah membuat rencana pembangunan nasional, ekonomi, politik, dan sosial budaya, yang berdasarkan logika-logika perkembangan ilmu pengetahuan modern, yang dalam segala aspek-aspeknya telah secara spektakuler menggantikan teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern.

Masyarakat Aceh selama masa kemerdekaan telah menempuh suatu proses transformasi pembangunan pertanian dan industri . Hal ini di tandai dengan lahirnya zona pertanian dan zona industri di Aceh. Akan tetapi, tingkat keberhasilannya tidaklah seperti yang diharapkan, karena proses transformasi yang di kembangkan adalah“transformasi kapitalisme”, yang sangat sedikit memberikan dampak bagi kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Era transformasi tersebut telah memunculkan kesenjangan kesejahteraan di dalam masyarakat Aceh, karena lahirnya “ketidakadilan” dan “ketidakseimbangan ” , terutama dalam hal transformasi di sektor industri minyak dan gas, tanpa adanya transformasi di sektor pertanian berkelanjutan yang memiliki keterkaitan antara ke duanya. Kesenjangan ini telah menimbulkan serangkaian “konflik ekonomi sosial politik yang berkepanjangan dan krisis perilaku sosial masyarakat”. Lalu siapakah yang bertanggung jawab? Pemerintah, masyarakat, ataukah kita semuanya? Yang jelas, apapun dan bagaimanapun kita lihat dan kita amati bersama, bahwa telah terjadi eksploitasi yang berkelanjutan, dimana adanya transformasi, tidak pernah menerapkan konsep “keadilan, keseimbangan, dan pemerataan”

bawah pengendalian serta pengawasan agenst of transformation tersebut. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (social engineering) atau sering pula dinamakan perencanaan sosial (social planing).20.

Melaksanakan transformasi moral pembangunan aceh masa depan adalah sebuah tantangan, sekaligus harapan aceh bangkit dalam pembangunan di masa mendatang. Transformasi Moral Pembangunan Aceh, bukan hanya mampu dan mau membangun kembali Aceh , tetapi harus membangun kembali tatanan, pola pikir dan perilaku kehidupan ekonomi, social dan politik masyarakat di sana. Setelah konflik dan bencana tsunami, masyarakat bukan hanya kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, tetapi juga kehilangan kehidupan mereka. Lebih dari empat bulan, bahkan sampai saat ini, mereka masih berada di tempat-tempat pengungsian dengan tiada pekerjaan yang jelas. Kalaupun ada pekerjaan, itupun hanya pekerjaan serabutan. Hanya sekali bekerja, setelah itu tidak ada lagi. Pilihan untuk meninggalkan kota dan mencari peruntungan di tempat lain bukan hanya fisibel, tetapi tidak mungkin dilakukan. Bagaimanapun kota kelahiran mereka, serta wilayah lainnya tetap harus dibangun kembali. Tidak mungkin kota-kota dan wilayah wilayah itu ditinggalkan dan dibiarkan terbangun dengan gaya seenaknya seperti sekarang ini.

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai kerusakan dan kerugian di Aceh tersebut secara total diperkirakan mencapai Rp 41,4 triliun, di mana sebagian besar (78 persen) merupakan aset hak milik masyarakat (non-publik), sementara sisanya merupakan aset pemerintah.21 Kerusakan fisikpun sangat parah. Banyak bangunan hancur atau rusak berat, meninggalkan korban yang selamat tanpa tempat tinggal yang layak. Jalan, jembatan serta jaringan komunikasi hancur. Yang lebih tragis lagi, banyak lembaga pendidikan (dasar, menengah dan tinggi) formal kehilangan sumberdaya manusianya sehingga diperkirakan Aceh akan kehilangan 1 generasi SDM-nya.22

Aceh harus dibangun kembali dalam suatu konsep “transformasi moral pembangunan total”. Membangun tatanan kehidupan masyarakat di Aceh yang sudah hancur bukanlah persoalan mudah. Berbagai persoalan yang melilit kehidupan masyarakat Aceh benar-benar menambah kesempurnaan keterpurukan Aceh. “Konflik sosial ekonomi politik” yang hingga kini masih berlangsung di tambah dengan bencana alam gempa dan tsunami membuat Aceh berada pada titik nadir kehancuran. Pertanyaannya adalah dari titik mana persoalan Aceh ini dapat diselesaikan? apakah cukup dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi diberbagai sektor kehidupan saja? ataukah ada hal-hal yang lebih mendasar yang harus dibenahi sebelum semua instrumen pembangunan lain dilekatkan di tanah serambi mekah ini? Ibarat membangun sebuah rumah baru, hal utama dan pertama

.:

# ! ! # 7 *

##:% & $9#;$5:& .

A A ! '' ' A 3

' ' ' A 9 .::5&

..

yang harus dikerjakan dan amat penting adalah menentukan “empat pilar strategi tranformasi moral pembangunan aceh masa depan yaitu strategi pendidikan dan kesehatan (the education and health); strategi penyediaan lapangan kerja ( the employment strategic), strategi pengentasan kemiskinan ( the poor strategic), dan strategi pertumbuhan ( the growth strategic)”. Strategi ini harus di bangun melalui proses transformasi fondasi yang kokoh dan relegius. Fondasi ini tak lain adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat dan generasi muda Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai kultural yang religius dengan tetap teguh pada “education and business” yang sejak turun temurun telah terbukti berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyat Aceh baik ditataran nasional maupun internasional.

()* * $ ) + $(&(, " )

- ( )1) - - ( (

2$2) 3* 4 ( (

()-(* ) $(.%

(.$(!/) ) (. $ ) ) + $( /" )

'(5-

$-2/$2-()0()" & ) $( &$ ) )

3 + ("2( () 363 (

+ ($2 () * (" 2(") $2( '

(."/ !/, )

3/ 7-)1)

' 7- '(83 $ '

.()1 ) )*/$ &". "(0 & ". )23. &

3. ( ! )0/) ) 1(,

) '* -) $- $3"')$- ( 57-

')

7- *) 3

+ ("2( () 93:

Dalam jangka panjang dan berkelanjutan, Aceh harus memiliki konsep transformasi yang “ tipikal Aceh (Achenized type)” untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan arah pembangunan aceh. Untuk itu perlu ditetapkan “rencana induk strategis transformasi moral pembangunan aceh, merupakan konsep nyata transformasi aceh secara komprehensif, holistik, dan religious serta nyata.

keutamaan yang diajarkan agama, menghargai kemanusiaan, terciptanya keadilan yang merata, dan kepemilikan harta yang tidak tanpa batas, prinsip itulah yang harus kita terapkan di Aceh.

Kesimpulan

Masyarakat Aceh memerlukan strategi transformasi pembangunan Aceh yang berkelanjutan, untuk menuju kehidupan sosial-ekonomi-politik yang bermartabat dan sejahtera, yaitu strategi transformasi moral pembangunan Aceh masa depan.

Terdapat empat pilar strategi tranformasi moral pembangunan aceh masa depan yaitu strategi pendidikan dan kesehatan (the education and health); strategi penyediaan lapangan kerja ( the employment strategic), strategi pengentasan kemiskinan ( the poor strategic), dan strategi pertumbuhan ( the growth strategic)”. Strategi ini harus di bangun melalui proses transformasi fondasi yang kokoh dan relegius, yaitu adanya kesadaran kolektif masyarakat dan generasi muda Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai kultural yang religius dengan tetap teguh pada “education and business” yang sejak turun temurun telah terbukti berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyat Aceh baik ditataran nasional maupun internasional.

Referensi

Ahmad, Sayed Mudhahar, Berjuang Mempertahankan Hutan, Kearifan Tradisional Masyarkat Aceh Melestarikan Ekosistem Leuser, (Jakarta: Madani Press, 1999).

Alfian, Teuku Ibrahim, Kronika Pasai, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1973).

Azmi, Wan Hussein, ”Islam Di Aceh Masuk dan Berkembangnya Hingga Abad XVI, dalam Ali Hasjmy, (ed.), Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Bandung: Al-Ma’rif, 1981).

Asnawi, Sahlan, Teori Motivasi (Dalam Pendekatan Psikologi, Industri dan Organisasi), (Jakarta: Studi Press, 2002).

Adams, M, Man and Crisis, (terj.), (New York: W.W Norton, 1968).

Burger, D. H, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, (terj.), (Djakarta: Pradnya Paramita, 1960).

Chaidar, Al, Sayed Mudhahar Ahmad dan Yarmen Dinamika, Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status daerah Operasi Militer di Aceh 1989-1998, (Jakarta: Al-Kautsar, 1999).

Coser, Lewis A., The Function of Social Conflict, (Glencoe: The Free Press, 1956). Sebagaimana dikutip Tubagus Ronny Rahman Nitbaskara, Paradoksal Konflik Otonomi Daerah, (Jakarta: Peradaban, 2002).

Chakravorty, S.K, Human Response Development, (New Delhi: Wiley East- Ern Ltd., 1990).

Echols, John M. dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta:Gramedia, 1986).

Geertz, Clifford, Agricultural Involution: The Processess of Ecological Change in Indonesia, (Berkeley, Los Angeles dan London: Berkeley University Press, 1963).

Ismail, Mohammad Gade, Pasai Dalam Perjalanan Sejarah Abad- 13 sampai ke- 16 (Jakarta, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993).

Keesing, Roger M., Antropogi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer, (terj. Samuel Gunawan), (Jakarta: Erlangga, 1989).

Klitgaard, Robert, (et.al.) Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah, (terj.) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2002).

Klitgaard, Robert, (et.al.) Membasmi Korupsi, (terj.) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2001).

Kroeber, A.L. dan Clyde Klukhon, Culture: A critical Review of Concept and Definitions, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1952).

Kell, Tim The Roots of Achenese Rebellion 1989-1992, (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1995).

Parsons, Talcott, The Social System, (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1951). Qardhawy, Yusuf, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (terj), Rabbani Press, 2001.

Reid, Anthony, Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, (terj.), (Jakarta: Yayasan Obor, 1993)

Sinha, Dharni P., “ Human Resource Development: The Indian Challenge”, dalam B.L Maheswari dan Dharni P, Sinha, Management og Change Trough Human Resource Development, (New Delhi, Tta Mc Grawhill Publishing Co. Ltd. 1991).

Siegel, James T., Shadow and Sound, The Historical Thought of The Sumatran People, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1979). Schoorl, J.W., Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara

Sedang Berkembang, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991).

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).

Suwarsono dan Alvin Y.SO, Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1991).

Soeharto, Bohar, Perencanaan Sosial (Kasus Pendidikan), (Bandung: Armico, 1991). Tylor, E.B., Primitive Culture: Researchs into the Development of mythology,

Philosophy, Religion, Art and Custom, (London: John Murray (Publiser) Ltd., 1871).

PERBEDAAN ANTARA KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH DI PEMERINTAHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

Marzuki

Abstrak, Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk melihat apakah ada perbedaan antara sebelum dengan sesudah diberlakukan otonomi daerah dalam kinerja keuangan Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah perbedaan kinerja keuangan antara sebelun dan sesudah diberlakukan otonomi daerah diuji secara parsial

Penelitian ini dilakukan di kota kabupaten Aceh Utara dengan objek penelitian adalah keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah berlakunya otonomi daerah di kabupaten aceh utara apakah terdapat perbedaan

Hasil analisis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah masih di bawah 25% yaitu hanya sebesar 12,53% sehingga pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah instruktif yang berarti kemandirian sangat rendah. Rata-rata BHPBP Kabupaten Aceh Utara terhadap total pendapatan asli daerah sesudah adanya kebijakan otonomi daerah sebesar 53,23% menunjukkan pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah partisipatif yang berarti kemandirian Kabupaten Aceh Utara sedang. Hasil analisis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah berbeda secara signifikan. Hasil analisis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah Rata-rata sumbangan daerah terhadap total pendapatan asli daerah sesudah adanya kebijakan otonomi daerah sebesar 37,18% menunjukkan pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah konsultatif atau tingkat kemandirian daerah rendah berbeda secara signifikan.

Kata Kunci: PAD, Sesudah dan sebelun, otonomi daerah, kinerja

Marzuki, Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

Pendahuluan

Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah (pemerintah daerah), yang dikenal dengan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan di daerah akhir-akhir ini, membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sementara untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Aceh maka diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-undang nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus agar dapat membiayai diri sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya.

Di Nanggroe Aceh Darussalam sumber penerimaan daerah sesuai dengan ketetapan undang-undang nomor 18 tahun 2001 pasal 4 meliputi; pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dana perimbangan; penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus; pinjaman Daerah; dan lain-lain penerimaan yang sah. Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah.

mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) jika ditinjau dari realisasi maka dari tahun anggaran 1994 –2008 pada umumnya mengalami peningkatan, walaupun terjadinya penurunan dari tahun 2003 Rp. 46.027.461.737,98 menjadi Rp. 32.964.524.862,03 di tahun 2004, namun meningkat kembali pada tahun 2005. Perkembangan PAD dalam tahun anggaran 1994-2000/2001-2008 menunjukkan trend yang positif, dimana relalisasi dalam kurun waktu tersebut tidak saja mencapai target, bahkan mampu dicapai melebihi target, walaupun perkembangannya berfluktuasi.

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 maka mulailah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Desentralisasi fiskal dilakukan pada saat daerah mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (Adi, 2006). beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki (Bappenas, 2003). Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas sektor publik di Indonesia (www.ekonomirakyat.org). Oleh sebab itu peran pemerintah daerah dalam era otonomi sangat besar, karena pemerintah daerah dituntut kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya dan melakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerahnya (Susilo dan Adi, 2007).

Daerah otonomi yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilyah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system negara Kesatuan republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam pemberian otonomi daerah antara lain, pelaksanaan otonomi harus didasarkan pada otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab.

komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (UU 22/99), bahwa sumber PAD terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pasal 79 UU 22/99 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PAD adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan miliki daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, maka perlu mendapatkan perhatian adalah pajak dan retribusi daerah, karena kedua jenis PAD ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan membebani rakyat.

Di samping itu, ketentuan pasal 79 juga mengisyaratkan bahwa di dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepada daerah Kabupaten/Kota di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus-menerus selalu menggantungkan dana (anggaran) dari pemerintah pusat melalui pembagian dana perimbangan.

Munculnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintah ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab kepada daerah, sejalan dengan ditetapkannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, memberikan peluang yang besar kepada pemerintah daerah dalam hal kewenangan yang berimplikasi pada perubahan beban, tugas dan struktur organisasi yang menjadi wadahnya. Perubahan paradigma tersebut merupakan kesempatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terkandung substansi dan isi secara mendasar tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Penilaian kinerja merupakan suatu proses yang perlu dilakukan dalam pengendalian Pemerintah Daerah. Penilaian kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Dengan adanya penilaian kinerja dapat memberi kejelasan tujuan organisasi, mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas, memberikan keuntungan yang lebih tinggi atas proses kegiatan, dapat dijadikan sebagai fasilitas pembanding kinerja antar organisasi yang berbeda, dan memberi fasilitas setting of target untuk organisasi, mempertimbangkan pertanggungjawaban organisasi ke level yang lebih tinggi.

Menurut Bastian (2001:32) pengertian penilaian kinerja adalah merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan. Kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishement) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Oleh karena itu, organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh sumber daya manusia, sehingga penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi.

Pengukuran kinerja juga dapat didefinisikan sebagai “Pengukuran kemajuan secara periodik terhadap tujuan-tujuan yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek yang nyata dan pelaporan hasil-hasilnya untuk para pengambil keputusan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kinerja program.” (Ulupuli, 2002 dalam Suntoro, 2004). Sistem pengukuran kinerja membantu manajer mengetahui program mereka sukses atau gagal dengan memberi tanda pada masalah-masalah potensial apabila indikator kinerja tidak berjalan sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Menurut Halim (2001:77), cara yang sederhana untuk menyatakan tentang pengukuran kinerja adalah cara-cara pemerintah untuk menentukan apakah pemerintah telah menyediakan suatu produk yang berkualitas pada biaya yang sesuai (reasonable cost).

Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien.

keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, Return Of Investment. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada “Net Profit”. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Dalam menggunakan rasio-rasio keuangan daerah dapat ditinjau dari analisis rasio seperti yang dikemukakan oleh Halim (2002:128), rasio yang diidentifikasi antara lain:

1. Rasio Kemandirian Keuangan

Menurut Widodo dalam Halim (2002) rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Dengan data diatas dapat dihitung besarnya rasio kemandirian.

Pendapatan Asli Daerah Rasio kemandirian =

Bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Widodo, dalam Halim, 2002).

Realisasi Penerimaan PAD Rasio Efektivitas =

Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan Potensi Riil daerah

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang ingin dicapai minimal sebesar 1 atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. 3. Rasio Aktivitas

Pemerintah Daerah” untuk mengukur, membiayai, dan mengukur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Widodo, dalam buku Abdul Halim,2002). Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut :

Total Belanja Rutin Rasio belanja rutin terhadap APBD =

Total APBD

Total belanja pembangunan Rasio Belanja Pemb. daerah terhadap APBD =

Total APBD

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dapat mengunakan alternatif sumber dana yang lain yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan itu adalah:

1. Ketentuan yang menyangkut persyaratan

a. Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maximum 75% dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.

b. Menurut Widodo (Halim, 2001) DSCR minimal 2,5 (PAD +BD +DAU) - BW DSCR =

Total (pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)

2). Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman

a. Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat

b. Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas. 5. Rasio Pertumbuhan

Pn - Po

R= X 100%

Po

Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang dapat mendapatkan perhatian.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. Ruang lingkup penelitian ini berspesifikasi pada disiplin ilmu ekonomi publik, dengan membahas perkembangan PAD. Melalui analisis ini akan diketahui tentang kinerja keuangan sebelum dan sesudah adanya kebijakan otonomi daerah.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain atau tidak langsung dari subjek penelitian. Data ini berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Peneliti mengambil data tentang Ringkasan perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai sumber/dasar perhitungan kinerja keuangan untuk periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, yang menjadi pengamatan peneliti adalah periode tujuh tahun sebelum pelaksanaan otonomi daerah yaitu Tahun Anggaran 1994-2000 dan delapan tahun periode pelaksanaan otonomi daerah yaitu Tahun Anggaran 2001-2008.

Dalam menganalisa kinerja keuangan daerah menggunakan rumus yang dikonsep oleh Hikmah dalam Halim (2004: 24), meliputi:

a. Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (tingkat kemandirian daerah), dengan rumus :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rumus 1 =

Total Pendapatan Daerah (TPD)

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) Rumus 2 =

Total Pendapatan Daerah (TPD)

Sumbangan Daerah (SB) Rumus 3 =

Total Pendapatan Daerah (TPD)

b. Kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan menghitung indeks pelayanan publik per kapita (IPPP) dengan formula:

Pengeluaran aktual per kapita untuk jasa publik (PPP) IPPP =

PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing-masing daerah.

Jumlah Pengeluaran Daerah / Jumlah Penduduk SKF =

Jumlah Kabupaten

c. Kapasitas fiskal (fiscal capacity) dengan formula : PDRB / Jumlah Penduduk

FC = X 100 %

Kapasitas Fiskal Standar (KFs) Jumlah PDRB / Jumlah Penduduk KFs =

Jumlah Kabupaten

d. Upaya fiskal (tax effort) dapat dihitung dengan menggunakan rumus : PAD

e =

PDRB

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan Tingkat Kemadirian adalah : 1. Membuat tabel perkembangan APBD tahun Anggaran 1994 sampai dengan tahun

Anggaran 2008.

2. Mengidentifikasi PAD dan total Penerimaan untuk masing-masing tahun Anggaran.

3. Membandingkan antara PAD dengan Total Penerimaan.

4. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut dengan berpatokan pada: a. Apabila tingkat kemandirian 0% - 25% berarti kemampuan keuangan daerah

tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat tergantung kepada pemerintah pusat yang berarti tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. b. Apabila tingkat kemandirian 25% - 50% berarti kemampuan keuangan daerah

tersebut rendah, namun campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dengan demikian dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. c. Apabila tingkat kemandirian 50% - 75% berarti kemampuan keuangan daerah

tersebut sedang, dengan demikian daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

umumnya dilakukan pada waktu yang sama sehingga penentuan nilai-nilai konstanta dalam persamaan linier guna penerapan kurva lebih mudah dilakukan. Bila jumlah observasi n ganjil maka rata-rata x hitung adalah observasi yang tertengah (Dajan, 1993:304). Sedangkan bila jumlah observasi n genap, penentuan rata-rata hitung x akan mengalami sedikit perubahan. Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data ganjil sehingga penentuan rata-rata hitung x lebih mudah, yaitu dengan menentukan observasi yang tertengah. Penggunaan analisis trend dengan metode kuadrat terkecil pada kasus data ganjil lebih praktis dibandingkan metode setengah rata-rata.

b = Besarnya perubahan Y jika X mengalami perubahan 1 satuan X = Waktu (tahun)

Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah adanya kebijakan otonomi daerah digunakan statistik parametris melalui uji t-test. Menurut Sugiyono (2005:119) teknik ini digunakan digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval atau ratio. Adapun rumusan tersebut adalah sebagai berikut :

Hasil-hasil Penelitian

Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara terhadap total pendapatan asli daerah masih di bawah 25% yaitu hanya sebesar 12,53% sehingga pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah instruktif yang berarti kemandirian Kabupaten Aceh Utara sangat rendah dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi keuangan daerah. Hasil analisis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah tidak berbeda.

Rata-rata BHPBP Kabupaten Aceh Utara terhadap total pendapatan asli daerah sesudah adanya kebijakan otonomi daerah sebesar 53,23% dan berada pada kisaran 50-75% menunjukkan pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah

partisipatif yang berarti kemandirian Kabupaten Aceh Utara sedang. Hasil analisis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah berbeda secara signifikan.

Rata-rata sumbangan daerah terhadap total pendapatan asli daerah sesudah adanya kebijakan otonomi daerah sebesar 37,18% dan berada pada kisaran 25-50% menunjukkan pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah konsultatif atau tingkat kemandirian daerah rendah. Hasil analisis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah berbeda secara signifikan.

Kesimpulan

• Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara terhadap total pendapatan asli daerah masih di bawah 25% yaitu hanya sebesar 12,53% sehingga pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah instruktif yang berarti kemandirian Kabupaten Aceh Utara sangat rendah dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi keuangan daerah.

• Rata-rata BHPBP Kabupaten Aceh Utara terhadap total pendapatan asli daerah sesudah adanya kebijakan otonomi daerah sebesar 53,23% dan berada pada kisaran 50-75% menunjukkan pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah partisipatif yang berarti kemandirian Kabupaten Aceh Utara sedang.

• Rata-rata sumbangan daerah terhadap total pendapatan asli daerah sesudah adanya kebijakan otonomi daerah sebesar 37,18% dan berada pada kisaran 25-50% menunjukkan pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah konsultatif atau tingkat kemandirian daerah rendah. Hasil analisis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah berbeda secara signifikan.

Saran

1. Bagi masyakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang pelaksanaan otonomi daerah dibidang keuangan terutama dalan usaha akuntabilitas dan efektifitas kinerja keuangan daerah.

2. Memberikan sumbangan dalam penelitian selanjutnya, antara lain Adanya interpretasi yang bersifat subyektif dalam kinerja keuangan daerah sesudah dan sebelum diberlakukan otonomi daerah. Peneliti selanjutnya sebaiknya memakai variabel lain sebagai salah satu variable independen supaya lebih akurat hasil penelitiannya.

3. Bagi pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara hendaknya lebih meningkatkan kinerja keuangan dimasa-masa yang akan datang sehingga tercerminnya keuangan yang baik dan akuntablel sebagaimana diharapkannya dengan adanya otonomi daerah.

Referensi

Adi, Priyo Hari (2006), Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali), Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.

BAPPENAS (2003), Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.

Bastian, Indra (2001), Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi 1, BPFE Yogyakarta.

Dajan, Anto (1993), Pengantar Metode Statistik, Jakarta : LP3ES

Halim, Abdul (2001) Bunga Rampai Manajemen keuangan Daerah : Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, Edisi Pertama, UPP-UMP YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo (2002), Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis

Perekonomian Daerah.

http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm

Republik Indonesia, UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.

Republik Indonesia, UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.

Suntoro (2004), Analisis Rasio Keuangan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/kota (Studi Kasus Pemerintah Kota Yogyakarta), Skripsi Universitas Muhammadiyah,Yogyakarta.

Undang – undang Otonomi Daerah 2004, Penerbit Absolut.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Penerbit Absolut.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Penerbit Absolut.

ANALISIS PENDAPATAN PEKERJA WANITA PADA KEGIATAN USAHA TANI DAN NON USAHA TANI TERHADAP PENINGKATAN

PENDAPATAN KELUARGA

(Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara)

Yusniar

Abstract, Women role in conducting the development sector are covering in some sectors as followed : making decision, working time allocation and the participation on development programs. From All of the roles, the working time allocation of women both of agriculture sector and non agriculture sector are very influence in increasing the family income.

This research purposes to influence women labor in increasing the family incamen in ind inout the level of family income, working time allocation and women labour productivity of agriculture and non agriculture sector in Muara Batu Lhokseumawe and Aceh Utara district. The research is done in Muara Batu Aceh Utara district. The decision of location for research uses purposive method with four sub districts selected as followed : Reuleut Timu, Reuleut Barat, Paloh Mee, Pinto Makmur, Panigah and Cot Usi village. The result of research shows that the average of women income and working time of agriculture sector, successively are Rp. 1.250.000 and 9 hours that are higher if we compare with non agriculture sector about Rp. 750,000 and 5 - 7 hours . The income of women labour are influenced by education level and economic status of household. The productivity of women labour are influenced by land. The contribution of women income about 45,18 % of family income. The problem faced by women labour in increasing the women work performance are domestic burden and less of skill caused by low education and less of opportunity in increasing their potency.

Key Words: working time allocation and women labour productivit, agriculture and

non agriculture sector, family income

Yusniar, Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

Pendahuluan

Peran serta wanita secara langsung dalam pembangunan hampir setara dengan kaum pria. Hal ini sesuai dengan perkembangan zaman, tingkat pendidikan saat ini lebih banyak diminati oleh kaum wanita, adanya kendala-kendala yang berasal dari dalam diri wanita itu sendiri maupun dari lingkungan masyarakat sekitarnya sudah mulai diabaikan. Dalam meningkatkan peranan wanita ada beberapa kendala yang ditemui yaitu : rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, rendahnya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tenaga kerja wanita, kurang terampilnya wanita dalam menyatakan pendapat dan aspirasinya, kecanggungan wanita untuk menjadi pemimpin dan adanya iklim sosial budaya yang kurang mendukung upaya meningkatkan harkat dan martabat wanita, itu semuanya telah berubah dan tidak ada yang membedakan antara posisi pria dan posisi wanita. Oleh sebab itu, sudah selayaknyalah perhatian dan kebijaksanaan pembangunan diarahkan kepada usaha-usaha menghilangkan ketimpangan tersebut, dengan harapan partisipasi wanita secara maksimal dapat terjadi dan wanita dapat mengembangkan sumberdaya pribadinya secara penuh dalam pembangunan.

Peranan wanita dalam pelaksanaan pembangunan meliputi beberapa hal yaitu : pengambilan keputusan, keikut sertaan wanita dalam program-program pembangunan. Peran tersebut, wanita pekerja baik kegiatan usahatani maupun non usahatani sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan pendapatan keluarga. Namun demikian, upaya tersebut diduga memiliki banyak kendala baik intern (keluarga) maupun ekstern (masyarakat), dan hal ini sangat dipengaruhi oleh aspek budaya daerah.

Berdasarkan catatan keberhasilan pelaksanaan pembangunan terlihat bahwa tingkat partisipasi wanita dibidang ketenagakerjaan terus meningkat dari 42,4% pada tahun 1990 menjadi 45,4% untuk tahun 2000, bahkan dalam kurun waktu 1995-2000, laju pertumbuhan angkatan kerja wanita lebih cepat dari laju pertumbuhan angkatan kerja pria, yaitu 4,4% dibanding 3,1%. Hal ini berarti, penyediaan lapangan kerja untuk wanita juga harus disediakan dan ditanggapi secara proporsional. Di samping itu, sektor yang dimasuki tenaga kerja wanita berada di sektor formal maupun pada sektor informal, karena tingkat pendidikan wanita pada saat ini lebih tinggi daripada pria, tetapi pembagian tanggung jawab keluarga belum seimbang dengan pria, termasuk kesenjangan dalam penguasaan aset keluarga, walaupun wanita pada umumnya bekerja lebih lama daripada pria.

Pada daerah-daerah yang didominasi peranan pria dalam rumah tangga dan masyarakat menyebabkan minimnya kesempatan bagi wanita untuk mendapat pendidikan dan mengembangkan karir. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan yang besar terhadap pendapatan yang diperoleh kaum pria dengan wanita. Oleh sebab itu, diduga besarnya tingkat pendapatan dan produktivitas tenaga kerja wanita juga ditentukan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

berkiprah dalam berbagai kegiatan usahatani dan non usahatani. Jika usahatani diusahakan tidak diiringi dengan kegiatan sampingan lainnya, akan mengakibatkan kecilnya pendapatan yang diperoleh. Hal ini diperkirakan dipengaruhi juga oleh besar kecilnya pendapatan suami, di samping itu karena terbatasnya lahan garapan ataupun kurang intensifnya dalam pengelolaan usahatani.

Kecamatan Muara Batu dikenal sebagai daerah pertanian di Kabupaten Aceh Utara. Keberadaan beberapa proyek vital gas dan pupuk disekitar daerah tersebut menyebabkan proses industrialisasi berkembang dengan cepat. Sehingga dapat dipastikan besarnya kemungkinan wanita yang bekerja dalam sektor ini. Konsep gender yang berkembang serta keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarga menyebabkan peran wanita dalam berbagai sektor semakin besar.

Hasil pra survey menunjukkan bahwa pada beberapa daerah di Kabupaten Aceh Utara khususnya di Kecamatan Muara Batu, kegiatan usahatani didominasi oleh kaum wanita sejak dari penanaman hingga pemanenan, kecuali kegiatan pengolahan tanah. Sedangkan kaum pria lebih cenderung bekerja pada kegiatan non usahatani atau sektor non pertanian. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan budaya yang menganggap bahwa bekerja pada kegiatan non usahatani dapat memberikan status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan, wanita juga bekerja pada kegiatan non usahatani. Dengan kata lain, keterlibatan wanita dalam kegiatan usahatani dan non usahatani dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan keluarga.

Menanggapi permasalahan di atas, menunjukkan bahwa analisa hubungan pria-wanita (gender) telah semakin berkembang dan berperan sebagai alat untuk mencapai pembangunan yang memusatkan pada hubungan pria-wanita sebagai pelaku dan penerima manfaat hasil-hasil pembangunan, mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama di semua bidang dan di semua tingkat kegiatan. Dengan memakai konsep gender tersebut diharapkan kesenjangan peranan pria dan wanita dalam pembangunan dapat dikurangi dan keharmonisan dapat terjadi.

Produktivitas tenaga kerja wanita semakin dirasakan manfaatnya bagi keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kaum wanita di Aceh Utara dan khususnya di Kecamatan Muara Batu, baik melalui organisasi kemitraan, proyek-proyek dinas dan instansi terkait serta dimasukkannya peningkatan peranan wanita sebagai

pendapatan keluarga. Di samping itu, dengan mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi wanita, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai upaya untuk mencari alternatif terbaik terhadap pemecahan masalah dalam rangka menentukan kebijaksanaan dan program-program pembangunan pada tingkat lokal, regional dan nasional

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Batu dan Kabupaten Aceh Utara. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan lokasi tersebut merupakan zona pertanian termasuk dengan areal di Kabupaten Aceh Utara.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita yang ada di Kecamatan Muara Batu. Dipilihnya Kecamatan Muara Batu mengingat penduduknya mayoritas bekerja pada sektor pertanian dan sangat sedikit yang bekerja pada sektor non pertanian maka wilayah penelitian dipilih desa Reuleut Timu, Reuleut Barat, Paloh Mee, Pinto Makmur, Panigah dan Cot Usi. Dipilih desa tersebut berdasarkan hasil produktivitas padi sawahnya tertinggi di Kecamatan Muara Batu. Dari tiap-tiap desa yang terpilih sebagai lokasi penelitian, akan diambil masing-masing 20 responden yang meliputi berbagai pekerjaan wanita dalam mencari nafkah, baik pada kegiatan usahatani maupun non usahatani. Jadi secara keseluruhan ada 120 responden. Dengan demikian metoda yang dipakai untuk penentuan sampel adalah stratified purposive random sampling.

Hasil dan Pembahasan

Umur seseorang berpengaruh terhadap keputusan dan kemampuan aktifitas fisiknya. Selanjutnya daya fisik akan mempengaruhi waktu kerjanya. Semakin bertambah usia seseorang akan meningkat kemampuan kerjanya dan sampai usia tertentu akan semakin menurun. Umur juga mempengaruhi motivasi dan minat seseorang dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Rata-rata responden berumur 36,29 dan tergolong usia produktif. Hal ini berarti bahwa wanita sebagai ibu rumah tangga masih berada dalam posisi dapat membantu suami dalam memperoleh pendapatan baik dibidang usahatani maupun non usahatani dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi sumberdaya manusia, selain itu pendidikan juga mempengaruhi sikap seseorang dalam menilai sesuatu dan menggunakan rasionya dalam mengambil keputusan. Rata-rata lama pendidikan responden adalah 9 tahun atau Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP). Oleh sebab itu, kecil kemungkinan mereka bekerja di sektor formal yang menuntut pendidikan yang tinggi, sehingga sebagian besar responden bekerja pada sektor pertanian (petani).