HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Keadaan Umum dan Agroekologi Lokasi Penelitian

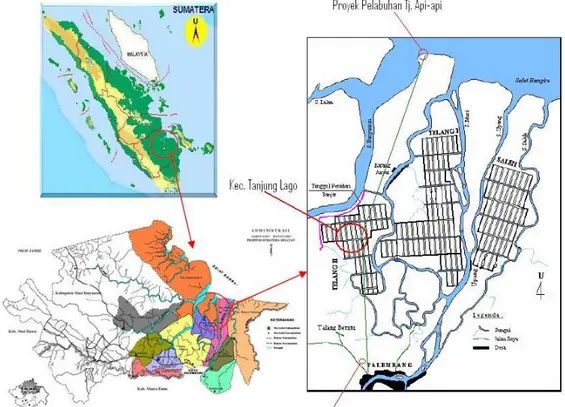

Secara geografis provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan provinsi Bengkulu di barat (Gambar 4). Luas daratan provinsi Sumatera Selatan adalah 87 017 km2 atau 1.68 persen dari total luas daratan wilayah Indonesia dan dialiri oleh 34 Sungai besar dan kecil (Sumsel 2010).

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 2002. Kabupaten Banyuasin terletak pada posisi antara 1.30°-4.0° LS dan 104° 00’-105° 35’ BT yang terbentang dari bagian tengah provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bagian timur dengan luas wilayah seluruhnya 11 832.99 km2 atau 1 183 299 ha. Kabupaten Banyuasin terbagi menjadi 15 kecamatan yaitu Banyuasin I, Banyuasin II, Banyuasin III, Betung, Makarti Jaya, Muara Padang, Muara Telang, Pulau Rimau, Rambutan, Talang Kelapa, Rantau Bayur, Tungkal Ilir, Tanjung Lago, muara Sugihan, dan Air Saleh (Pusdatarawa 2006; Banyuasin 2010).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuasin merupakan dataran rendah pesisir yang terletak di bagian hilir aliran sungai Musi dan sungai Banyuasin (Gambar 4). Wilayah Kabupaten Banyuasin hampir 80% adalah dataran rendah berupa rawa pasang surut dan lebak sedangkan 20% sisanya merupakan penyebaran lahan kering dengan topografi datar sampai dengan bergelombang. Oleh karena itu sebagian besar lahan tersebut dimanfaatkan untuk pertanian pangan lahan basah, khususnya persawahan pasang surut. Areal lahan kering merupakan sentra perkebunan rakyat dan usaha milik negara terutama karet, kelapa sawit dan hortikultura. Daerah perairan baik payau maupun laut di sepanjang pesisir timur sebagian besar merupakan area penangkapan ikan perairan umum, hanya beberapa lokasi yang telah dijadikan areal budidaya tambak ikan dan udang (Banyuasin 2010).

17

Gambar 4 Peta lokasi penelitian (diolah dari Pusdatarawa 2006)

Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago merupakan salah satu desa eks transmigrasi penempatan tahun 1980-1981 yang berasal dari Pulau Jawa. Desa Banyu Urip mempunyai luas lahan 1 600 ha dengan penggunaan 1 100 ha untuk lahan sawah penanaman padi. Desa ini terletak pada ketinggian 1-2 m dari permukaan laut dan berjarak 42 km dari Selat Bangka (Gambar 4). Berdasarkan tipe luapan, areal ini termasuk dalam tipe luapan C dan D (Gambar 5; Monografi desa Banyu Urip).

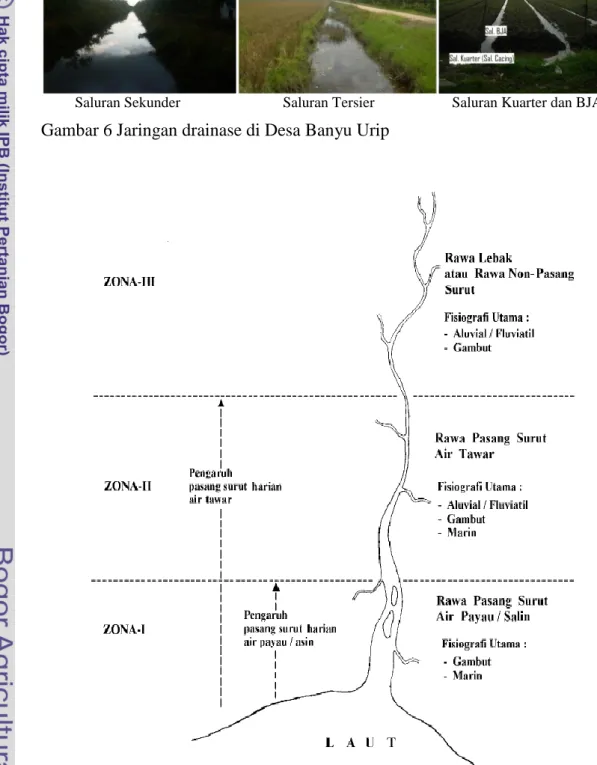

Gambar 5 Klasifikasi rawa pasang surut menurut luapan pasang maksimun dan minimum (Widjaja-Adhi et al. 1992)

18 Daerah reklamasi rawa pasang surut ini dibuka dengan cara membuat jaringan drainase. Semua saluran belum dilengkapi pintu air, sehingga sistem pengelolaan air hanya tergantung dengan fluktuasi pasang surut. Jaringan drainase terdiri dari saluran primer, sekunder, tersier dan saluran kuarter (Gambar 6).

Saluran Sekunder Saluran Tersier Saluran Kuarter dan BJA

Gambar 6 Jaringan drainase di Desa Banyu Urip

Gambar 7 Pembagian zona lahan rawa di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) (Widjaja-Adhi et al. 1992)

19 Lahan pasang surut lokasi penelitian termasuk dalam zona II menurut klasifikasi Widjaja-Adhi et al. (1992) dan Subagyo (1997) (Gambar 7). Saat volume air sungai relatif tetap atau berkurang di musim kemarau, pengaruh air asin/salin dapat merambat sepanjang sungai sampai jauh ke pedalaman. Pengaruh air asin/salin di sungai dapat mencapai jarak sejauh 40-90 km dari muara sungai pada bulan-bulan terkering yaitu bulan Agustus-Oktober. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi yaitu 1 700 mm/thn, namun tidak merata sepanjang tahun. Curah hujan tertinggi mencapai 560.8 mm dan terjadi pada bulan Maret 2009, kemudian curah hujan menurun hingga bulan Agustus 2009 hanya mencapai 39.6 mm (Lampiran 2). Suhu udara di lokasi penelitian adalah 27.7-34.4oC (Lampiran 3).

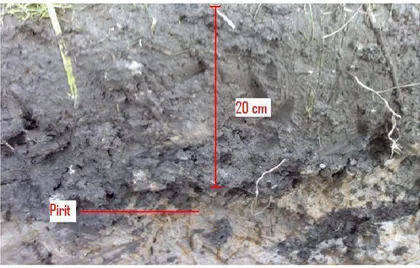

Hasil analisis tanah memperlihatkan tingkat kesuburan yang relatif baik dengan kandungan bahan organik, P2O5 dan K2O yang tinggi. Akan tetapi tanah memiliki kemasaman yang tinggi dengan pH 4.4 dan Al3+ 3.15 me/100g. Nilai tukar kation Ca, K dan Na rendah, namun nilai tukar kation Mg tergolong tinggi. Kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa sedang. Tekstur tanah adalah liat berdebu dengan komposisi pasir 1%, debu 42% dan liat 57%. Tanah juga mengandung pirit dan Fe (Gambar 8 dan Tabel 1).

Sumber air untuk BJA dalam penelitian adalah memanfaatkan air yang berada di saluran drainase. Air berasal dari pengaruh pasang surut air laut. Hal ini berpengaruh pada kandungan kation dan anion dalam air yang didominasi oleh Na dan Cl, namun daya hantar listrik air tidak terlalu tinggi yaitu 0.493 dS/m. Air ini juga memiliki keasaman yang tinggi dengan pH 4.6 (Tabel 2).

20 Tabel 1 Data analisis tanah sebelum tanam

No Peubah analisis Hasil analisis Kriteria* 1 Tekstur (pipet) a. Pasir b. Debu c. Liat a. 1% b. 42% c. 57% Liat berdebu 2 Ekstrak 1 : 5 a. pH H2O b. pH KCl a. 4.4 b. 3.8 Sangat masam 3 Bahan organik

a. C Walkley & Black b. N Kjedahl c. C/N a. 6.20% b. 0.31% c. 20% a. Sangat tinggi b. Sedang c. Tinggi 4 P2O5 a. HCl 25 % b. Bray 1 a. 53 mg/100 g b. 21.4 ppm a. Tinggi b. Sangat tinggi 5 K2O a. HCl 25 % b. Morgan a. 12 mg/100g b. 117 ppm a. Rendah 6 Nilai Tukar Kation (NH4

-Acetat 1 N, pH 7) a. Ca b. Mg c. K d. Na e. KTK f. KB a. 3.05 cmol(+)/kg b. 4.87 cmol(+)/kg c. 0.23 cmol(+)/kg d. 1.44 cmol(+)/kg e. 18.69 cmol(+)/kg f. 51% a. Rendah b. Tinggi c. Rendah d. Rendah e. Sedang f. Sedang 7 Al3+ 3.15 cmol(+)/kg Tinggi 8 H+ 0.43 cmol(+)/kg 9 Mn 64.5 ppm 10 S 0.25% (2500 ppm) 11 Fe 1.19% (11900 ppm) 12 Pirit 0.47% (4700 ppm)

21 Tabel 2 Data analisis air

No Peubah analisis Hasil analisis 1 DHL 25oC 0.493 dS/m 2 pH 4.6 3 Kation a. NH4 b. K c. Ca d. Mg e. Na f. Fe g. Al h. Mn i. Jumlah kation

a. 0.02 me/l air bebas lumpur b. 0.09 me/l air bebas lumpur c. 0.40 me/l air bebas lumpur d. 1.17 me/l air bebas lumpur e. 3.42 me/l air bebas lumpur f. 0.00 me/l air bebas lumpur g. 0.05 me/l air bebas lumpur h. 0.01 me/l air bebas lumpur i. 5.16 me/l air bebas lumpur 4 Anion a. NO3 b. PO4 c. SO4 d. Cl e. HCO3 f. CO3 g. Jumlah anion

a. 0.01 me/l air bebas lumpur b. 0.00 me/l air bebas lumpur c. 1.67 me/l air bebas lumpur d. 3.27 me/l air bebas lumpur e. 0.03 me/l air bebas lumpur f. 0.00 me/l air bebas lumpur g. 4.98 me/l air bebas lumpur 5 Kadar lumpur 50 mg/l

Pertumbuhan dan Produksi

Varietas berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 4, 6, 8, dan 10 MST, jumlah daun pada umur 4 dan 6 MST dan jumlah cabang pada umur 8 dan 10 MST. Kedalaman muka air dan interaksi antara varietas dan kedalaman muka air tidak berpengaruh nyata terhadap semua peubah di atas (Lampiran 8).

Pertumbuhan awal varietas Anjasmoro lebih cepat dibandingkan dengan varietas lain. Hal ini terlihat pada komponen pertumbuhan umur 4 MST dimana Varietas Anjasmoro nyata paling tinggi dengan jumlah daun yang berbeda tidak nyata dengan varietas Tanggamus. Jumlah daun varietas Tanggamus lebih banyak namun tidak berbeda nyata dengan varietas Slamet dan Anjasmoro. Jumlah daun varietas Wilis nyata terendah dibanding varietas lainnya (Tabel 3).

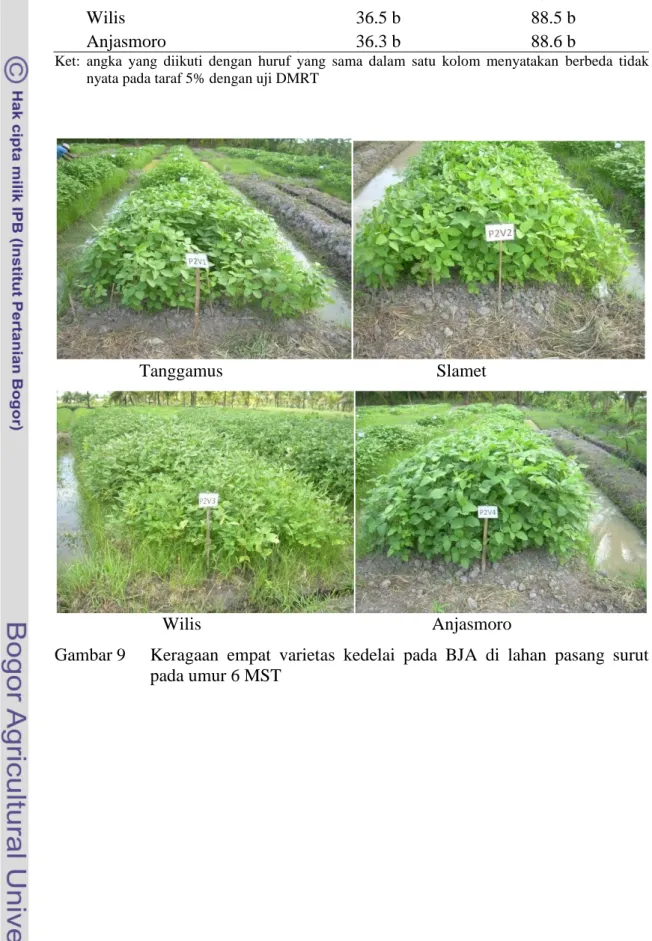

Pola pertumbuhan tanaman pada umur 6 MST sama dengan pola pertumbuhan pada umur 4 MST. Varietas Anjasmoro menghasilkan tanaman tertinggi dan varietas Tanggamus menghasilkan daun terbanyak. Varietas Slamet dan Wilis menghasilkan tinggi tanaman dan jumlah daun yang sama. Semua varietas belum mengeluarkan cabang hingga umur 6 MST (Tabel 3).

22 Pola pertumbuhan tanaman pada umur 8 dan 10 MST berbeda dengan pola pertumbuhan sebelumnya. Semua varietas telah membentuk percabangan dan tanaman tertinggi diperoleh pada varietas Slamet. Jumlah daun dan cabang varietas Tanggamus tetap nyata lebih banyak dibandingkan varietas lainnya (Tabel 3).

Tabel 3 Pengaruh varietas terhadap komponen pertumbuhan kedelai pada umur 4, 6, 8 dan 10 MST

Varietas Komponen pertumbuhan

Tinggi tanaman (cm) Jumlah daun Jumlah cabang 4 MST Tanggamus 21.37 c 6.1 a * Slamet 24.12 b 6.0 a * Wilis 23.95 b 5.4 b * Anjasmoro 27.50 a 5.9 a * 6 MST Tanggamus 41.90 c 18.2 a * Slamet 48.91 b 14.5 bc * Wilis 48.80 b 13.4 c * Anjasmoro 54.30 a 15.0 b * 8 MST Tanggamus 61.73 b ** 3.7 a Slamet 80.22 a ** 2.7 b Wilis 60.12 b ** 2.6 bc Anjasmoro 59.03 b ** 2.3 c 10 MST Tanggamus 63.32 b *** 4.4 a Slamet 83.14 a *** 3.1 b Wilis 62.20 b *** 2.8 c Anjasmoro 60.20 b *** 2.4 c

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji DMRT

* Tanaman belum mengeluarkan cabang

** Merupakan pengamatan terakhir untuk peubah jumlah daun dan disajikan pada Tabel 6 *** Daun sudah gugur, sehingga data tidak dipakai

Puncak pertumbuhan tanaman adalah pada umur 8 MST. Pertambahan tinggi tanaman dari umur 4-6 MST mencapai 100% dari tinggi 4 MST, dari umur 6-8 MST mencapai 35% dari tinggi 6 MST, sedangkan dari umur 8-10 MST hanya bertambah 1-3%. Pertambahan jumlah daun yang dihitung pada penelitian ini hanya sampai umur 8 MST karena pada umur 10 MST daun sudah mulai gugur. Pertambahan daun dari umur 4-6 MST adalah 10 daun, sementara dari umur 6-8 MST adalah 7 daun (Tabel 3 dan 6).

23 Varietas berpengaruh nyata terhadap kadar hara N, serapan hara N, K dan Mn, bobot kering daun, bintil akar, akar dan total, namun berpengaruh tidak nyata terhadap kadar hara P, K, Fe, Mn, serapan hara P, Fe, dan bobot kering batang. Kedalaman muka air dan interaksinya dengan varietas berpengaruh tidak nyata terhadap semua peubah yang diamati (Lampiran 8).

Kadar hara dalam daun semua varietas kedelai yang diuji dengan teknologi BJA di lahan rawa pasang surut mencukupi bagi pertumbuhan tanaman menurut kriteria Small dan Ohlrogge (1973) dan Marschner (1995), kecuali K dan Mn. Kadar hara K dalam daun semua varietas berada di bawah interval mencukupi bagi tanaman dan kadar hara Mn berada di atas interval mencukupi.

Kadar hara N pada daun varietas Tanggamus merupakan yang tertinggi, akan tetapi berbeda tidak nyata dengan varietas Slamet dan Anjasmoro. Kadar hara N varietas Wilis nyata paling rendah dibandingkan dengan varietas lainnya dan secara statistik sama dengan varietas Anjasmoro. Kadar semua hara yang diamati lebih tinggi pada kedalaman muka air 20 cm DPT meskipun secara statistik berbeda tidak nyata dengan kedalaman muka air lainnya (Tabel 4).

Serapan hara N, K dan Mn varietas Tanggamus nyata lebih tinggi dibandingkan varietas yang lain, akan tetapi serapan hara K varietas Tanggamus berbeda tidak nyata dengan varietas Anjasmoro. Serapan hara P dan Fe varietas Tanggamus juga lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya meskipun secara statistik varietas berpengaruh tidak nyata. Serapan semua hara yang diamati lebih tinggi pada kedalaman muka air 20 cm DPT meskipun secara statistik berbeda tidak nyata dengan kedalaman muka air lainnya (Tabel 4).

Bobot kering semua komponen tanaman varietas Tanggamus nyata lebih tinggi dibandingkan dengan varietas lainnya, kecuali bobot kering bintil akar. Bobot kering bintil akar varietas Anjasmoro merupakan yang tertinggi, akan tetapi berbeda tidak nyata dengan varietas Tanggamus. Bobot kering batang pada varietas Tanggamus juga lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya meskipun secara statistik berpengaruh tidak nyata. Bobot kering total varietas Wilis merupakan yang terendah, akan tetapi berbeda tidak nyata dengan varietas Slamet dan Anjasmoro. Bobot kering semua komponen pertumbuhan yang diamati lebih tinggi pada kedalaman muka air 20 cm DPT meskipun secara statistik berbeda tidak nyata dengan kedalaman muka air lainnya (Tabel 5).

24 Tabel 4 Kadar dan serapan hara N, P, K, Fe dan Mn dalam daun pada beberapa

varietas kedelai dan kedalaman muka air

Perlakuan N P K Fe Mn

Varietas

Kadar hara daun (%)

Tanggamus 3.36 a 0.31 1.39 0.03 0.02

Slamet 3.36 a 0.33 1.28 0.03 0.01

Wilis 2.91 b 0.37 1.28 0.04 0.02

Anjasmoro 3.19 ab 0.36 1.56 0.04 0.01

Serapan hara daun (mg/tanaman)

Tanggamus 1100.83 a 103.33 455.83 a 11.41 5.43 a Slamet 810.00 bc 78.33 311.67 b 6.69 3.46 b Wilis 645.00 c 79.17 288.33 b 9.52 3.81 b Anjasmoro 856.67 b 94.17 421.67 a 10.48 3.87 b Kedalaman muka air (cm)

Kadar hara (%)

10 3.10 0.33 1.43 0.04 0.02

20 3.25 0.36 1.45 0.04 0.02

30 3.30 0.34 1.39 0.03 0.02

40 3.18 0.33 1.24 0.03 0.01

Serapan hara (mg/tanaman)

10 792.41 82.06 368.27 11.65 3.95

20 951.68 103.90 431.98 10.11 4.72

30 856.26 88.40 360.51 8.39 4.21

40 811.56 82.58 315.90 7.96 3.69

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji DMRT

Tabel 5 Bobot kering batang, daun, akar, bintil akar dan total beberapa varietas kedelai dan kedalaman muka air

Perlakuan Bobot kering (g)

Batang Daun Akar Bintil akar Total Varietas

Tanggamus 31.03 32.80 a 7.31 a 1.79 ab 72.93 a

Slamet 27.79 23.97 b 6.14 ab 1.41 b 59.32 b

Wilis 25.57 22.03 b 5.49 b 1.67 b 54.75 b

Anjasmoro 27.52 26.45 b 5.46 b 2.41 a 61.84 ab Kedalaman muka air (cm)

10 27.91 25.15 6.44 1.97 61.47

20 31.52 28.97 6.50 1.89 68.88

30 27.44 25.90 5.54 1.72 60.60

40 25.03 25.24 5.93 1.70 57.90

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji DMRT

25 Pertumbuhan dan hasil tanaman pada BJA lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa pengairan (Tabel 6). Kedalaman muka air dan varietas nyata mempengaruhi jumlah polong per tanaman, umur 50% berbunga dan umur panen. Interaksi kedalaman muka air dan varietas nyata mempengaruhi tinggi tanaman saat panen, jumlah daun umur 8 MST, jumlah cabang saat panen, dan produktivitas (Lampiran 9).

Tinggi tanaman semua varietas pada BJA lebih besar dari 50 cm, sementara semua varietas yang ditanam pada perlakuan tanpa pengairan berada di bawah 40 cm. Varietas Slamet merupakan varietas tertinggi di antara varietas-varietas pada BJA, namun tidak nyata antar perlakuan kedalaman muka air 10-40 cm DPT. Tanaman pada BJA dengan kedalaman muka air 20 cm DPT cenderung lebih tinggi dibandingkan tanaman pada kedalaman muka air lainnya, namun secara statistik tidak berbeda nyata (Tabel 6).

Tinggi tanaman tidak berkorelasi positif dengan jumlah daun dan jumlah cabang (Lampiran 10) dimana jumlah daun dan cabang terbanyak dihasilkan oleh varietas Tanggamus, sementara tanaman tertinggi adalah varietas Slamet (Tabel 6). Jumlah daun pada BJA nyata berbeda diantara varietas dan kedalaman muka air. Jumlah daun terbanyak pada umur 8 MST diperoleh pada varietas Tanggamus dengan kedalaman muka air 30 cm, akan tetapi berbeda tidak nyata dengan kedalaman muka air 10, 20 dan 40 cm DPT serta dengan varietas Slamet pada kedalaman muka air 30 dan 40 cm DPT. Jumlah daun varietas Tanggamus pada BJA 2.5 kali lebih banyak dibandingkan dengan tanpa pengairan.

Jumlah cabang kedelai pada BJA nyata berbeda diantara varietas dan kedalaman muka air. Jumlah cabang terbanyak diperoleh pada varietas Tanggamus dengan kedalaman muka air 40 cm DPT, akan tetapi berbeda tidak nyata dengan kedalaman muka air 20 dan 30 cm DPT varietas Tanggamus dan Slamet. Jumlah cabang varietas Tanggamus pada BJA dapat 3,5 kali lebih banyak dibandingkan dengan tanpa pengairan (Tabel 6).

Jumlah polong kedelai yang ditanam dengan BJA nyata lebih banyak dibandingkan dengan yang ditanam dengan tanpa pengairan (Tabel 7). Kedelai yang ditanam dengan kedalaman muka air 10 cm DPT menghasilkan polong 8 kali lebih banyak dibandingkan tanpa pengairan. Varietas Tanggamus, Slamet, Wilis, dan Anjasmoro yang diuji di lahan pasang surut ini pada kedalaman muka

26 air 20 cm DPT dapat menghasilkan secara berturut-turut 105.4, 96.4, 39.9 dan 42.1 polong/tanaman.

Tabel 6 Pengaruh interaksi kedalaman muka air dan varietas terhadap tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah cabang pada akhir pengamatan

Kedalaman muka air (cm)

Varietas

Rerata Tanggamus Slamet Wilis Anjasmoro

Tinggi tanaman saat panen (13 MST)

Tanpa pengairan 34.78 d 37.22 d 38.11 d 36.89 d 36.75 10 63.54 c 79.24 ab 61.39 c 67.55 bc 67.93 20 66.71 bc 84.01 a 66.77 bc 67.43 bc 71.23 30 65.46 bc 85.90 a 65.53 bc 55.47 c 68.09 40 62.05 c 91.19 a 59.88 c 53.62 c 66.68 Rerata 58.51 75.51 58.34 56.19

Jumlah daun umur 8 MST

Tanpa pengairan 12.1 g 19.0 ef 16.4 fg 21.7 cdef 17.3

10 27.5 ab 22.5 bcde 20.4 def 18.9 ef 22.3

20 28.6 a 22.2 cde 18.8 ef 19.3 ef 22.2

30 29.9 a 26.0 abc 19.4 ef 16.2 fg 22.9

40 29.7 a 25.6 abcd 18.2 ef 17.7 ef 22.8

Rerata 25.6 23.1 18.7 18.8

Jumlah cabang saat panen (13 MST)

Tanpa pengairan 2.0 f 2.4 f 2.4 f 3.0 ef 2.5

10 4.9 cde 5.0 cde 4.0 def 4.0 def 4.5 20 6.4 abc 5.4 abcd 4.0 def 3.8 def 4.9

30 7.0 ab 5.5 abcd 3.9 def 3.1 ef 4.8

40 7.4 a 5.2 bcd 3.6 def 2.9 ef 4.8

Rerata 5.5 4.7 3.6 3.4

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada semua kolom dan baris masing-masing peubah menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji DMRT

Tabel 7 Jumlah polong empat varietas kedelai pada berbagai kedalaman muka air Kedalaman muka

air (cm DPT)

Varietas

Rerata Tanggamus Slamet Wilis Anjasmoro

Tanpa pengairan 20.6 4.8 6.6 1.3 8.3 b 10 94.1 68.2 46.9 46.1 63.8 a 20 105.4 96.4 39.9 42.7 70.9 a 30 107.7 75.1 47.2 38.6 67.2 a 40 94.5 72.5 32.3 30.9 57.6 a Rerata 84.5 a 63.4 b 34.6 c 31.8 c

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji DMRT

27 Produksi biji semua varietas nyata meningkat dengan penerapan teknologi BJA di lahan pasang surut. Kedalaman muka air 20-40 cm DPT memberi hasil 8-9 kali produksi biji dibandingkan dengan tanpa pengairan. Produksi biji varietas Tanggamus pada kedalaman muka air 40 cm DPT mencapai 4.83 ton/ha, namun berbeda tidak nyata dengan kedalaman 20 cm DPT (4.63 ton/ha) dan 30 cm DPT (4.71 ton/ha).

Produktivitas varietas Tanggamus pada perlakuan tanpa pengairan lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya meskipun secara statistik tidak berbeda nyata. Produktivitas vatietas Tanggamus pada perlakuan tanpa pengairan mampu mencapai 850 kg/ha (Tabel 8).

Umur berbunga dan umur panen kedelai pada BJA nyata lebih panjang dibandingkan dengan tanpa pengairan, akan tetapi berbeda tidak nyata antar perlakuan kedalaman muka air 10-40 cm DPT. Varietas Tanggamus dan Slamet dipanen nyata lebih lambat dibandingkan Varietas Wilis dan Anjasmoro (Tabel 9). Tabel 8 Produktivitas empat varietas kedelai pada berbagai kedalaman muka air

Kedalaman muka air (cm DPT)

Varietas (ton/ha)

Rerata Tanggamus Slamet Wilis Anjasmoro

Tanpa pengairan 0.85 g 0.16 g 0.30 g 0.09 g 0.35

10 3.85 b 2.35 def 2.59 cde 2.61 cde 2.85 20 4.63 a 2.85 cd 2.47 cdef 2.62 cde 3.14 30 4.71 a 3.20 bc 1.97 ef 2.64 cde 3.13 40 4.83 a 2.61 cde 1.72 f 2.15 def 2.83

Rerata 3.78 2.23 1.81 2.02

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada semua kolom dan baris menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji DMRT

Tabel 9 Pengaruh kedalaman muka air terhadap umur 50% berbunga dan umur panen

Kedalaman muka air (cm DPT) 50% berbunga (hst) Umur panen (hst)

Tanpa pengairan 33.8 b 86.4 b

10 38.2 a 90.6 a

20 37.6 a 89.8 a

30 37.6 a 90.0 a

40 37.3 a 89.5 a

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji DMRT

28 Tabel 10 Pengaruh varietas terhadap umur 50% berbunga dan umur panen

Perlakuan 50% berbunga (hst) Umur panen (hst) Varietas

Tanggamus 37.0 a 90.1 a

Slamet 37.7 a 89.8 a

Wilis 36.5 b 88.5 b

Anjasmoro 36.3 b 88.6 b

Ket: angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam satu kolom menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji DMRT

Tanggamus Slamet

Wilis Anjasmoro

Gambar 9 Keragaan empat varietas kedelai pada BJA di lahan pasang surut pada umur 6 MST

29

Tanpa pengairan BJA

Gambar 10 Jumlah polong varietas Tanggamus pada BJA dan tanpa pengairan pada umur 8 MST

Pembahasan

Pengaruh Varietas terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kedelai

Pertumbuhan tanaman pada umur 4, 6, 8 dan 10 MST menunjukkan respon yang berbeda-beda antar varietas yang diuji terhadap BJA di lahan pasang surut. Varietas Anjasmoro menunjukkan respon awal yang lebih baik. Varietas Anjasmoro merupakan tanaman tertinggi dengan jumlah daun yang berbeda tidak nyata dengan Tanggamus pada umur 4 MST. Varietas Anjasmoro memiliki laju pertumbuhan awal yang sangat cepat namun mengalami penurunan hingga umur 10 MST. Varietas Slamet dan Wilis juga menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil pada setiap pengamatan. Pertumbuhan varietas Slamet merupakan yang paling tertekan selama masa aklimatisasi di awal pertumbuhan. Hal ini terlihat dari tinggi varietas ini yang rendah pada umur 4 MST dan merupakan tanaman tertinggi pada umur 10 MST. Pertumbuhan varietas Tanggamus lebih stabil sejak awal pertumbuhan hingga umur 10 MST yang ditunjukkan oleh peubah tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah cabang (Tabel 3). Menurut Ghulamahdi et al. (2006), pertumbuhan kedelai mengalami tekanan pada awal pemberian jenuh air. Akar dan bintil akar menjadi mati dan selanjutnya tumbuh di atas muka air. Pertumbuhan meningkat setelah melewati masa aklimatisasi.

Pertumbuhan semua varietas mulai berhenti pada umur 8 MST. Pada saat umur 8 MST tanaman telah berada pada fase generatif. Hal ini sesuai dengan tipe pertumbuhan keempat varietas tersebut yang tergolong dalam tipe determinit (Lampiran 4, 5, 6 dan 7).

30 Kadar hara daun yang dibutuhkan kedelai untuk pertumbuhan optimal adalah 2-5% N, 0.3-0.5% P, 1.7-2.5% K, 50-500 ppm Fe dan 21-100 ppm Mn (Marschner 1995; Small dan Ohlrogge 1973). Rendahnya kadar hara K (1.28-1.56%) dan tingginya kadar hara Mn (142.58-169.50 ppm) melampaui kadar kecukupan bagi tanaman ternyata belum mempengaruhi pertumbuhan dan produksi kedelai di lahan rawa pasang surut dengan teknologi BJA. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan serapan hara K dan Mn antar varietas yang diuji. Kekurangan K dan kelebihan Mn yang tidak terlalu jauh dari batas optimum dan adanya hara N yang memberi pengaruh nyata diduga mampu mendorong pertumbuhan tanaman.

Kadar hara N merupakan satu-satunya hara yang memberi pengaruh nyata terhadap komponen pertumbuhan semua varietas sehingga terjadi perbedaan serapan hara daun. Marschner (1995) menyatakan bahwa nitrogen merupakan unsur hara pembentuk sebagian besar komponen tanaman seperti asam amino, sistem enzim dan bagian dari molekul klorofil. Selanjutnya Taiz dan Zeiger (1998) menyatakan bahwa legum dengan bintil akar dapat memanfaatkan gas nitrogen dari udara maupun nitrogen anorganik dari dalam tanah dalam bentuk ion amonium dan nitrat. Nitrat mula-mula direduksi menjadi nitrit oleh nitrat reduktase sedangkan gas nitrogen disemat oleh nitrogenase. Pertumbuhan dan hasil kedelai dengan BJA meningkat karena penyematan nitrogen dan pertumbuhan akar di atas muka air tanah ditingkatkan.

Pola serapan hara daun tanaman kedelai yang dibudidayakan di lahan rawa pasang surut dengan BJA berbeda antar varietas yang diuji. Serapan hara N, P, K, Fe dan Mn varietas Tanggamus secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan serapan hara daun varietas lainnya namun bobot kering varietas Tanggamus nyata lebih tinggi. Serapan hara daun varietas Slamet, Wilis dan Anjasmoro juga memperlihatkan pola serapan hara yang berbeda dan spesifik. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya di lahan non-pasang surut yang menyimpulkan bahwa pola serapan hara pada semua genotipe yang diuji adalah serapan hara meningkat karena meningkatnya kadar hara daun dan bobot kering daun (Ghulamahdi 1999). Perbedaan pola serapan hara antar varietas ini diduga merupakan adaptasi genotipe kedelai terhadap lingkungan rawa pasang surut dimana varietas Tanggamus memperlihatkan adaptasi yang lebih baik.

31 Varietas Tanggamus menyerap N lebih banyak dan mampu menggunakan N secara efisien untuk meningkatkan Bobot kering tanaman. Kadar hara N pada daun varietas Tanggamus secara statistik sama dengan varietas Slamet, namun bobot kering total varietas Tanggamus nyata lebih besar dibandingkan dengan varietas Slamet. Varietas Slamet lebih banyak menggunakan hara untuk pembentukan akar dan pemanjangan batang, sementara Varietas Tanggamus menggunakannya untuk semua komponen tanaman secara merata (Tabel 3). Varietas Slamet merupakan tanaman tertinggi yaitu mencapai 91.19 cm, namun varietas Tanggamus memiliki jumlah daun dan cabang yang lebih banyak (Tabel 6). Hal ini menunjukkan bahwa jarak antar buku varietas Slamet lebih panjang dibandingkan varietas lainnya. Varietas Anjasmoro lebih banyak menggunakan hara untuk pembentukan bintil akar. Varietas Wilis merupakan varietas yang paling tidak adaptif yang ditunjukkan dengan kadar hara N dan bobot kering total yang paling rendah.

Jumlah daun dan cabang yang banyak pada varietas Tanggamus memberi keuntungan untuk menghasilkan polong dan pengisian polong tersebut. Irwan (2006) menyatakan bahwa tangkai bunga kedelai umumnya tumbuh dari ketiak tangkai daun yang disebut rasim. Semakin banyak cabang dengan jarak antar buku yang pendek semakin banyak pula rasim untuk munculnya bunga.

Berdasarkan jumlah polong, varietas Tanggamus dapat beradaptasi dengan baik di lahan pasang surut dengan teknologi BJA. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah polong varietas Tanggamus yang dengan perlakuan tanpa pengairan dapat mendekati jumlah polong kedelai yang ditanam di lahan non-pasang surut, yaitu 20.56 polong (Tabel 7 dan Gambar 10). Ghulamahdi et al. (2009) menemukan bahwa dengan teknologi BJA di lahan non-pasang surut (Bogor) kedelai hanya menghasilkan 38 (Tanggamus), 49 (Slamet), 27 (Wilis) dan 18 (Anjasmoro) polong/tanaman pada kedalaman muka air yang sama.

Jumlah daun dan jumlah polong yang banyak merupakan perpaduan yang menguntungkan bagi produktivitas tanaman. Daun merupakan source utama dan polong atau biji juga merupakan sink utama bagi tanaman kedelai. Marschner (1995) menyatakan bahwa keterbatasan source dan sink dapat menghambat laju pertumbuhan dan hasil suatu tanaman. Source yang lemah (sedikit) akan menyebabkan pengisian sink lambat, sebaliknya apabila source kuat (banyak)

32 namun sink lemah juga akan menyebabkan produksi biji yang rendah. Data analisis hara daun (source) dalam penelitian ini menunjukkan serapan hara Tanggamus lebih tinggi (1 100 mg N, 103 mg P2O5, dan 455 mg K2O/tanaman) dibandingkan Slamet (810 mg N, 78 mg P2O5, dan 311 mg K2O/tanaman), Wilis (645 mg N, 79 mg P2O5, dan 288 mg K2O/tanaman), dan Anjasmoro (856 mg N, 94 mg P2O5, dan 421 mg K2O/tanaman).

Umur berbunga semua varietas pada BJA nyata lebih lambat (di atas 36 hst) dibandingkan tanpa pengairan (33 hst) dan produksi biji semua varietas pada BJA nyata lebih tinggi dibandingkan tanpa pengairan. Menurut Hartley et al. (1993), secara umum genotipe-genotipe yang paling memberi respon positif adalah genotipe yang memulai fase pembungaannya lambat. Menurut CSIRO (1983); Ghulamahdi et al. (1991); Ghulamahdi (2008); Ghulamahdi dan Nirmala (2008), hal ini disebabkan adanya waktu yang cukup untuk aklimatisasi sebelum masuk pada fase reproduktif.

Umur 50% berbunga dan umur panen tidak memiliki korelasi secara langsung dengan produktivitas kedelai di lahan pasang surut dengan teknologi BJA (Lampiran 10) meskipun secara statistik umur 50% berbunga dan umur panen antar varietas berbeda nyata. Kondisi ini terjadi karena perbedaan umur 50% berbunga dan umur panen antar varietas hanya 1 hari. Umur 50% berbunga berkorelasi dengan jumlah daun, jumlah cabang dan jumlah polong (Lampiran 10) yang secara tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas.

Hasil ini menunjukkan bahwa varietas Tanggamus merupakan varietas yang paling adaptif di lahan pasang surut sebagaimana ditunjukkan oleh produksi biji baik dengan teknologi BJA maupun tanpa pengairan. Produktivitas varietas Tanggamus pada perlakuan tanpa pengairan di lahan pasang surut (850 kg/ha) sama dengan produktivitas kedelai pasang surut yang ditemukan sebelumnya oleh Djayusman et al. (2001) yaitu sebesar 800 kg/ha. Alihamsyah dan Ar-Riza (2006) menyatakan bahwa varietas Tanggamus, Wilis dan Slamet merupakan varietas yang dapat beradaptasi dengan baik di lahan rawa lebak. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa Tanggamus lebih responsif terhadap teknologi BJA di lahan pasang surut dan diikuti oleh varietas Slamet. Hal ini juga sesuai dengan deskripsi varietas Tanggamus dan Slamet yang dirakit untuk adaptasi lahan masam (Lampiran 4 dan 5).

33 Pengaruh Kedalaman Muka Air terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kedelai

Pertumbuhan dan hasil kedelai pada BJA di lahan pasang surut lebih tinggi dibandingkan tanpa pengairan (Tabel 6, 7 dan 8). Hal ini disebabkan adanya air yang stabil di bawah permukaan tanah sehingga lengas tanah dalam keadaan kapasitas lapang dan dapat menekan oksidasi pirit.

Data analisis tanah yang dilakukan sebelum pengolahan tanah adalah pH (KCl) 4.4, 3.15 me/100 g Al3+, 64.5 ppm Mn, 1.19% Fe, 0.44% pirit. Adanya lapisan pirit pada kedalaman 20 cm (Gambar 8) menjadi penghambat pertumbuhan kedelai jika ditanam saat musim kering tanpa BJA. Hal ini terbukti dari pertumbuhan dan hasil yang berbeda antara BJA dengan tanpa pengairan. Penyebabnya adalah karena pada musim kering, air tanah akan turun melebihi lapisan pirit. Suriadikarta (2005) menyatakan bahwa pirit yang mengalami oksidasi menghasilkan asam sulfat dan senyawa besi bebas bervalensi 3 (Fe3+). Hasil akhirnya merupakan tanah dengan reaksi masam ekstrim (pH <3.5), dan banyak mengandung ion-ion sulfat (SO4-), besi bervalensi 2 (Fe2+), dan aluminium (Al3+). Asam sulfat akan melarutkan sejumlah besar logam-logam berat, antara lain Al, Mn, Zn dan Cu sehingga bersifat toksik.

Penerapan BJA akan menyebabkan pirit dalam keadaan reduktif karena sebagian ruang pori tanah diisi oleh air. Hal ini menyebabkan oksidasi pirit menjadi Fe dapat ditekan dan terhindar dari penurunan pH yang makin rendah, sementara pemberian kapur dan pupuk dapat mengatasi kekurangan unsur hara dan pH tanah yang rendah. Kadar pirit saat panen adalah 0.17% dan kadar Fe adalah 1.13% dengan pH tanah 5.3 (Lampiran 1).

Pemberian kondisi jenuh air di pasang surut berbeda dengan di lahan non-pasang surut. Pemberian air di non-pasang surut air dimulai saat tanam, sedangkan di lahan non-pasang surut air diberikan saat tanaman berumur 2 MST. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah oksidasi pirit sejak awal pertumbuhan tanaman.

Teknologi BJA mampu menciptakan komposisi aerobik-anaerobik yang seimbang sehingga akar dapat mencukupi oksigen dan air untuk pertumbuhannya dan melakukan mekanisme adaptasi terhadap jenuh air. Penelitian Ghulamahdi (1999) di lahan non-pasang surut menunjukkan bahwa kedelai yang ditanam dengan teknologi budidaya jenuh air melakukan suatu mekanisme adaptasi

34 terhadap kondisi jenuh. Tanaman akan meningkatkan kandungan asam aminosiklopropana-karboksilik akar pada lapisan yang jenuh air. Adanya oksigen pada lapisan di atas lapisan jenuh air mendorong terjadinya perubahan aminosiklopropana-karboksilik menjadi etilen di akar sehingga kandungan etilen akar meningkat. Etilen akar akan merangsang pembentukan aerenkima dan akar-akar baru. Inderadewa et al. (2004) menemukan bahwa akar-akar-akar-akar baru tersebut akar juga meningkatkan pembentukan bintil-bintil akar, dan Ghulamahdi et al. (2006) melaporkan bahwa peningkatan pembentukan bintil akar dapat meningkatkan aktivitas nitrogenase dan serapan hara.

Produksi kedelai yang tinggi pada penerapan teknologi budidaya jenuh air ini juga sesuai dengan hasil penelitian Inderadewa et al. (2004) yang menunjukkan bahwa budidaya jenuh air secara nyata meningkatkan produksi kedelai hingga 20-80% dibandingkan dengan pengairan konvensional. Hal ini terjadi karena bubidaya jenuh air menyebabkan kondisi tanah pada kapasitas lapang. Sebaliknya, teknik pengairan konvensional, sebagaimana yang diterapkan oleh petani, menyebabkan kondisi air tanah tidak stabil. Ralph (1983) menyimpulkan bahwa tanaman kedelai yang dibudidayakan dengan BJA mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dan hasil lebih tinggi karena mendapatkan lengas dalam jumlah cukup sepanjang hidupnya, pertumbuhan bintil terus berlanjut sampai fase pengisian polong, dan mengalami penundaan penuaan. Menurut Sudaryono et al. (2007), kecukupan penyediaan air untuk mencapai kelengasan tanah optimal merupakan komponen budidaya kedelai yang sangat penting.

Stabilitas air di bawah permukaan tanah yang terjadi dari awal pertumbuhan hingga stadia pemasakan biji dan tingginya suhu di daerah lahan pasang surut (27.7-34.4oC) menginduksi tanaman untuk mengeluarkan bunga yang banyak. Pembentukan bunga dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban udara. Irwan (2006) melaporkan bahwa pada suhu yang tinggi dan kelembaban udara yang rendah, radiasi matahari akan merangsang munculnya tunas bunga menjadi bunga. Arifin (2008) juga menemukan bahwa pada suhu yang rendah, tunas lateral akan kembali menjadi tunas vegetatif dan tidak menjadi tunas bunga. Selanjutnya Purcel et al. (1997) menyimpulkan bahwa BJA harus dikombinasikan dengan suhu dan radiasi matahari yang tinggi. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan penelitian yang

35 dilakukan di sub tropis memperlihatkan hasil yang rendah dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan di daerah tropis karena suhu dan radiasi yang lebih rendah di daerah sub tropis. Fehr et al. (1971); Garside et al. (1982), Nathanson et al. (1984); Troedson et al. (1984) menyimpulkan bahwa budidaya jenuh air juga dapat menurunkan aborsi bunga dan polong.

Menurut Fehr et al. (1971); Nathanson et al. (1984), kondisi jenuh air yang dipertahankan sejak awal stadia vegetatif hingga stadia kematangan menyebabkan tanaman tidak cepat mengalami senessen saat masa pengisian polong. Selanjutnya Garside et al. (1982); Troedson et al. (1984) menyatakan bahwa kondisi ini menyebabkan suplai asimilat dari source ke sink berlangsung lama dan akhirnya dapat meningkatkan indeks panen.

Varietas Tanggamus merupakan varietas yang paling responsif terhadap perlakuan kedalaman muka air dimana jumlah daun dan jumlah cabang varietas Tanggamus dapat mencapai tiga kali jumlah daun dan jumlah cabang tanpa pengairan. Produksi biji varietas Tanggamus pada kedalaman muka air 40 cm DPT mencapai 4.83 ton/ha, namun tidak nyata berbeda dengan kedalaman 20 cm DPT (4.63 ton/ha) dan 30 cm DPT (4.71 ton/ha). Pembuatan saluran dengan kedalaman muka air 20 cm DPT akan lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan saluran dengan kedalaman 30 dan 40 cm DPT. Oleh karena itu kedalaman 20 cm DPT merupakan kedalaman muka air yang paling cocok untuk penanaman kedelai di lahan pasang surut dengan teknologi BJA.

Kedalaman muka air di lahan pasang surut ini juga dipengaruhi oleh tekstur tanah lokasi penelitian. Tanah bertekstur liat akan memegang air lebih kuat dibanding tanah yang bertekstur pasir. Tanah di lokasi penelitian bertekstur liat berdebu. Oleh karena itu kedalaman muka air pada BJA di lahan rawa pasang surut ini lebih dalam (20 cm DPT) dibandingkan dengan yang telah dilakukan di tanah dengan kadar liat yang lebih rendah. Penelitian Ghulamahdi (1999) di Bogor menunjukkan bahwa kedalaman muka air 5 cm DPT cocok digunakan untuk penerapan BJA. Tanah di Bogor memiliki tekstur pasir. Jika kedalaman muka air 5 cm DPT diterapkan di pasang surut lokasi penelitian maka tanah akan mengandung terlalu banyak air di dekat perakaran sehingga tanaman tidak mampu tumbuh dengan baik.

36 Penerapan Budidaya Jenuh Air di Lahan Rawa Pasang Surut

Daerah pasang surut memiliki potensi yang besar untuk pengembangan kedelai di Indonesia jika dikelola dengan tepat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan air merupakan kunci keberhasilan budidaya kedelai di pasang surut. Adanya tata air makro dan mikro mendukung penerapan teknologi BJA di lahan pasang surut.

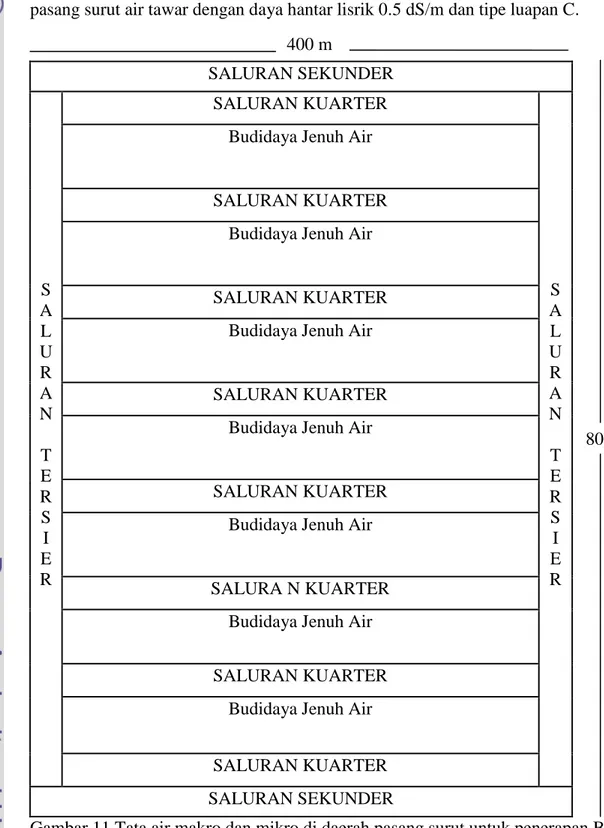

Tata air ini dibentuk mulai dari saluran primer hingga saluran kuarter sehingga penerapan BJA untuk skala besar berada di antara saluran kuarter. Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional akan kedelai masih perlu dilakukan pengujian BJA dalam skala besar yang di lahan yang dibatasi oleh dua saluran sekunder dan dua saluran tersier (Gambar 11). Pengujian semacam ini akan lebih memperlihatkan pengelolaan tata air makro dan mikro yang terpadu dan stabilitas hasil pada genotipe dan teknologi budidaya yang dipilih (BJA). Menurut Lin et al. (1996), ada 3 konsep mengenai genotipe yang stabil yaitu bila ragam hasilnya lintas lingkungan kecil, bila responnya terhadap perubahan lingkungan sebanding dengan rataan respon genotipe-genotipe lainnya yang diuji, dan bila penyimpangan hasilnya dari garis regresi rataan hasil terhadap indeks lingkungan kecil.

Lahan pasang surut lokasi penelitian termasuk dalam zona II menurut klasifikasi Widjaja-Adhi et al. (1992) dan Subagyo (1997). Saat volume air sungai relatif tetap atau berkurang di musim kemarau, pengaruh air asin/salin dapat merambat sepanjang sungai sampai jauh ke pedalaman. Pengaruh air asin/salin di sungai dapat mencapai jarak sejauh 40-90 km dari muara sungai pada bulan-bulan terkering yaitu bulan Agustus-Oktober. Salinitas belum mempengaruhi pertumbuhan kedelai karena penelitian dilakukan pada musim kemarau I yaitu bulan April-Agustus 2009. Pada bulan ini air yang berada dalam saluran masih merupakan sisa air hujan, namun kadar kation dan anion air telah dipengaruhi air laut. Kation dan anion yang dominan pada air di lahan pasang surut adalah Na dan Cl. Salinitas air sangat rendah yaitu daya hantar listrik 0.493 dS/m (Tabel 2). Menurut Sunarto (2001), daya hantar listrik 2-4 mmhos/cm masih tergolong salinitas rendah dan kedelai mulai berkurang hasilnya pada tekanan osmose 7 dS/m. Oleh sebab itu perlu pengujian penerapan BJA pada musim kemarau II yaitu bulan Agustus-Nopember.

37 Keterpaduan antara varietas, teknologi budidaya dan keadaan agroekologi lokasi budidaya merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan produktivitas kedelai. Lahan pasang surut yang memiliki keterbatasan karena adanya lapisan pirit dapat menjadi lahan yang berpotensi tinggi untuk budidaya kedelai jika dilakukan dengan BJA di lahan yang memiliki kesuburan relatif baik dengan kandungan bahan organik, P2O5 dan K2O yang relatif tinggi, termasuk dalam zona pasang surut air tawar dengan daya hantar lisrik 0.5 dS/m dan tipe luapan C.

SALURAN SEKUNDER S A L U R A N T E R S I E R SALURAN KUARTER S A L U R A N T E R S I E R Budidaya Jenuh Air

SALURAN KUARTER Budidaya Jenuh Air

SALURAN KUARTER Budidaya Jenuh Air

SALURAN KUARTER Budidaya Jenuh Air

SALURAN KUARTER Budidaya Jenuh Air

SALURA N KUARTER Budidaya Jenuh Air

SALURAN KUARTER Budidaya Jenuh Air

SALURAN KUARTER SALURAN SEKUNDER

Gambar 11 Tata air makro dan mikro di daerah pasang surut untuk penerapan BJA 800 m 400 m