viii DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak……….……….. i

Kata Pengantar……….... ii

Ucapan Terima Kasih………... iv

Daftar Isi………. viii

Daftar Tabel……….. xi

Daftar Gambar……….. xii

BAB I PENDAHULUAN……….. 1

A. Latar Belakang Masalah………... 1

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah……… 21

C. Tujuan Penelitian………... 22

D. Manfaat Penelitian………... 22

E. Asumsi Penelitian……….. 23

F. Paradigma Penelitian……… 25

G. Metode Penelitian……….. 28

H. Lokasi Penelitian………. 28

BAB II PEMBERDAYAAN SMK MELALUI MANAJEMEN STRATEJIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN………... 30

A. Teori Pemberdayaan……….. 30

B. Konsep-Konsep Manajemen Stratejik dalam Pemberdayaan…. Sekolah………. 48

1. Subtansi Manajemen Stratejik………... 48

2. Manajemen Stratejik sebagai Sistem dan proses…………... 52

3. Tahapan Proses Manajemen Stratejik……….. 59

4. Visi dan Misi dalam Implementasi Manajemen Stratejik pada SMK………. 72

5. Unsur-Unsur Terkait dalam Pemberdayaan Manajemen Persekolahan………... 83

C. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai Jenis dan Jenjang Pendidikan………... 91

1. Karaketeristik Sekolah Kejuruan………..…... 106

2. Landasan-Landasan pendidikan Kejuruan... 115

ix

3. Strategi SMK Menghadapi Tuntutan dan Tantangan Dunia

Kerja dan Industri... 124

D. Manajemen Berbasis Sekolah dalam Otonomi Pendidikan... 135

1. Otonomi Pendidikan... 135

2. Manajemen Berbasis Sekolah... 139

3. Dimensi Otonomi Daerah dalam Implementasi Reposisi Pemberdayaan Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020... 147

4. Manajemen Berbasis Sekolah; Perluasan Wewenang Kepala Sekolah... 159

E. Kepemimpinan dalam Perspektif Sekolah Kejuruan... 168

F. Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan Sekolah Kejuruan... 181

1. Peta Permasalahan... 189

2. Urgensi Kepala Sekolah dalam Persekolahan... 195

3. Kepala Sekolah dan Kepemimpinan Pendidikan Perseko- lahan ... ... 200

4. Berbagai Komponen, Aspek dan Indikator Mengukur Kinerja Kepala Sekolah. ... 204

G. Kajian Penelaahan Penelitian Sebelumnya... 213

BAB III METODE PENELITIAN... 222

A. Pendekatan Penelitian... 222

B. Disain Penelitian... 223

C. Sumber Data Penelitian... 225

D. Strategi Pengumpulan dan Analisis Data... 227

E. Validitas dan Objektivitas Data... 230

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN... 234

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian... 234

B. Hasil-Hasil Penelitian... 237

1. Profil SMK Negeri di Kota Banda Aceh... 237

a. Profil SMK Negeri 1... 239

b. Profil SMK Negeri 2 ... 252

c. Profil SMK Negeri 3... 265

2. Perumusan Manajemen Stratejik dalam Pemberdayaan SMK Negeri Kota Banda Aceh... 277

x

b. Perumusan Manajemen stratejik dalam Pemberdayaan

SMK Negeri 2 ... 280

c. Perumusan Manajemen Stratejik dalam Pemberdayaan SMK Negeri 3... 284

3. Implementasi Manajemen Stratejik dalam Pemberdayaan SMK Negeri Banda Aceh... 286

a. Implementasi Manajemen Stratejik dalam Pemberdaya- an SMK Negeri 1... 287

b. Implementasi Manajemen Stratejik dalam Pemberdaya- an SMK Negeri 2... 293

c. Implementasi Manajemen Stratejik dalam Pemberdaya- an SMK Negeri 3... 299

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN... 309

A. Profil SMK Negeri Kota Banda Aceh... 309

1. Struktur Organisasi SMK Negeri Kota Banda Aceh... 309

2. Kurikulum dan Program SMK Negeri Kota Banda Aceh... 323

3. Sumber Daya SMK Negeri Kota Banda Aceh... 359

B. Perumusan Manajemen Stratejik dalam Pemberdayaan SMK Negeri Kota Banda Aceh... 375

C. Implementasi Manajemen Stratejik dalam Pemberdayaan SMK Negeri Kota Banda Aceh... 391

D. Pengukuran Manajemen Stratejik dalam Pemberdayaan SMK Negeri Kota Banda Aceh... 420

E. Model Konseptual Pemberdayaan SMK melalui Manajemen Stratejik dalam Penyelenggaraan SMK di Kota Banda Aceh.. 446

1. Pengertian Model... 446

2. Asumsi dan Unsur Model... 448

3. Konstelasi Model... 455

BAB VI KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI... 464

A. Kesimpulan... 464

B. Implikasi Penelitian... 468

C. Rekomendasi... 472

DAFTAR PUSTAKA... 476

xi

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

2.1. Komponen-Komponen Manajemen Berbasis Sekolah... 145

2.2. Pengelompokan Sekolah untuk Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah... 146

2.3. Arah Perubahan Paradigma... 149

2.4 Pendidikan untuk Demokrasi... 151

3.1. Strategi Memperkaya Validitas Data Penelitian Kualitatif... 231

4.1. SMK Negeri Kota Banda Aceh... 238

4.2. Keadaan Siswa SMK Negeri 1 Kota Banda Aceh 2002-2003... 248

4.3. Data Siswa, Tamatan dan Angka Putus Sekolah... 249

4.4. Jumlah Siswa Pendaftar dengan yang Diterima... 249

4.5. Keadaan Siswa SMK Negeri 2 Kota Banda Aceh 2002-2003.... 261

4.6. Data Siswa yang Mendaftar, Diterima, dan Ditolak pada SMK Negeri 2... 262

4.7. Jumlah Kelas dan Siswa SMK Negeri 3 Bulan Februari 2003... 275

4.8. Matrik Resume Hasil Penelitian ... 306

5.1. Analisis SWOT Implementasi Manajemen Stratejik dalam Penyelenggaraan SMK Negeri 1 Kota Banda Aceh... 424

5.2. Analisis SWOT Implementasi Manajemen Stratejik dalam Penyelenggaraan SMK Negeri 2 Kota Banda Aceh... 427

xii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1.1. Paradigma Penelitian... 27

2.1. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan... 41

2.1. Model Manajemen Strategis... 55

2.3. Manajemen Strategik Sebagai Sistem... 58

2.4. Manajemen Strategik Sebagai Proses... 60

2.5. Tingkatan Manajemen... 61

2.6. Elemen-elemen Dasar dari Proses Manajemen Strategis... 64

2.7. Manajemen Strategis... 66

2.8. Lima Strategi (Five C’s’)... 86

2.9. Konfigurasi Manajemen Sistem Penyelenggaraan SMK... 91

2.10. Arti Penting dan Strategi Pendidikan... 127

2.11. Tahapan Kegiatan Re-engineering... 157

2.12. Keterkaitan Lemdiklat dengan Organisasi Eksternal Pengembangan SDM... 159

2.13. The Costomers of Education... 161

2.14. Kepala Sekolah sebagai Tokoh Penentu Corak Sekolah... 167

2.15. Teknik-Teknik Menggunakan Kekuatan... 182

4.1. Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Banda Aceh... 239

4.2. Struktur Organisasi SMK Negeri 2 Banda Aceh... 252

4.3. Struktur Organisasi SMK Negeri 3 Banda Aceh... 265

5.1. Interaksi antara Sekolah dan Industri melalui Para Siswa... 324

5.2. Unsur-Unsur dalam Model Manajemen Stratejik Penyelenggaraan SMK... 438

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan menandakan

adanya suatu kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kebutuhan

tersebut telah menuntut berbagai tantangan yang mau tidak mau harus

dipenuhi oleh setiap manusia. Tuntutan yang bersifat fungsional dalam hidup

dan kehidupan manusia mencakup berbagai hal, seperti perlunya pengetahuan,

ketrampilan, keahlian dan sikap mental yang mampu menghadapi berbagai

tantangan dan perubahan yang terjadi.

Fenomena yang melekat dalam perjalanan kehidupan manusia secara

normatif cenderung mengharuskan manusia dapat menyesuaikan diri dengan

perkembangan yang terjadi, baik dalam lingkungan dimana manusia itu berada

maupun dalam lingkungan lain yang mempengaruhi sistem maupun tatanan

kehidupan manusia tersebut. Situasi dan kondisi lingkungan yang terus

berubah, disebabkan karena memang merupakan demikianlah keadaan yang

seharusnya terjadi, secara langsung atau tidak langsung, memaksa setiap

manusia melakukan persiapan diri untuk menghadapinya.

Dalam konteks kehidupan manusia sebagai bagian dari komunitas atau

warga negara, keterlibatan warga dan negara dalam menghadapi berbagai

tantangan kehidupan, mengharuskan warga dan negara tersebut melakukan

perubahan, baik yang bersifat lokal, regional apalagi global. Situasi kekinian

mengharuskan negara sebagai penanggungjawab keselamatan dan

kesejahteraan warganya untuk mengambil tindakan seperlunya yang bersifat

strategis, agar warganya dapat hidup lebih layak dan sejahtera.

Strategi yang dianggap absolut dan dapat meningkatkan kesejahteraan

warga adalah melalui aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dianggap lebih

relevan dan kontekstual terhadap upaya-upaya agar kesejahteraan tercapai

dengan sebaik-baiknya. Asumsi ini didasari oleh fakta bahwa aktivitas ekonomi

mampu memberikan peluang yang besar bagi peningkatan pendapatan setiap

warga masyarakat.

Namun demikian, aktivitas ekonomi tidak akan berhasil dengan baik jika

pendidikan warga masyarakat tidak menjadi prioritas dalam meingkatkan

kesejahteraan. Justru perekonomian akan berhasil mencapai tujuannya jika

seluruh warga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Ekonomi dan pendidikan

merupakan hubungan yang bersifat mutual simbiotik, dan dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi perkapita maupun pendapatan nasional. Kesadaran

bahwa pendidikan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah bergulir

sejak Perang Dunia II. Seperti dikemukakan oleh Blaug (1970), bahwa ketika

Negara-negara Afrika merdeka dari penjajahan, program utama mereka adalah

pemberantasan butu huruf. Karena diyakini dengan adanya pemberantasan

butu huruf akan memiliki kontribusi bagi perkembangan ekonomi, yang

dengan berhubungan antara sesama, (2) memahami informasi seperti

makanan sehat, kesehatan, dan lain-lain karena mendapatkan pengetahuan,

(3) merangsang akan keperluan adanya latihan teknologi dan kejuruan, dan (4)

memperkuat insentif ekonomi, yang berarti akan adanya kepedulian orang

untuk merespon secara positif meningkatnya the rate of reward dari

usaha-usaha yang dilakukan.

Dalam sistem kehidupan global seperti saat ini dan dimasa yang akan

datang, penguasaan teknologi informasi menjadi sangat penting bagi eksistensi

dan perubahan suatu bangsa. Oleh karena itu, dilihat dari aspek relevansi era

global akan berdampak cepat pada cepat usangnya hardware dan software

dalam pendidikan. Dengan demikian sektor pendidikan harus diberdayakan

setiap saat, berkelanjutan, dan bersistem. Ini semua menurut adanya

kemampuan dan niat yang kuat dari pemerintah untuk menjaga tingkat

unggulan kompetetif yang tinggi dari semua outcome pendidikan nasional

(Suwatno, 2003:45).

Pendidikan dapat dijadikan salah satu faktor krusial dalam pencapaian

kemajuan pembangunan. Analisis ekonomi dapat membantu menimbang nilai

konsumsi pendidikan sebagai alternatif dalam penggunaan sumber-sumber

pembangunan. Untuk itu, perlu dikaji sejauhmana pendidikan memberi

kontribusi terhadap pembangunan baik dari keuntungan jangka pendek

maupun keutungan jangka panjang, sehingga pendidikan berdampak terhadap

Pemberdayaan pendidikan akan menjadi unggulan yang kompetetif jika

pendidikan dilakukan secara inovatif. “Inovasi harus menjadi prioritas dalam

pengembangan sektor pendidikan. Tanpa ada inovasi yang signifikan

pendidikan kita hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mandiri, selalu

tergantung pada pihak lain. Dalam perspektif global, hasil pendidikan yang

demikian itu justru akan menjadi beban bagi pencapaian dan peningkatan

kualitas outcome secara berkelanjutan dan tersistem agar unggulan kompetetif

selalu dapat dipertahankan” (Suwatno, 2003:45).

Melakukan berbagai inovasi dalam bidang pendidikan merupakan faktor

penentu terciptanya peran pendidikan sehingga peningkatan sumber daya

manusia yang berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan dalam era

globalisasi akan tercapai. “Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

adalah jawaban terhadap tuntutan dan tantangan tersebut di atas. Dengan

demikian, pengelolaan pendidikan terutama untuk jenis dan satuan pendidikan

yang berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja harus menjadi titik perhatian

utama agar mampu merubah struktur dan kualitas tenaga kerja yang memiliki

daya saing yang produktivitas tinggi dalam membangun ekonomi masyarakat”

(Priowirjanto, 2001:ii). Peran-peran yang dilakukan oleh pendidikan untuk

tujuan tersebut, menurut Adiwikarta (1994:7), adalah :

(1) Mempersiapkan dan memperbaharui perangkat mental psikologis warga

masyarakat, sehingga siap menghadapi kehidupan yang lebih maju dan

(2) Mempersiapkan warga masyarakat dengan keterampilan dan kemampuan

kerja yang diperlukan dalam masyarakat maupun dunia kerja.

(3) Mempersiapkan warga masyarakat dengan sifat kritis dan keberanian hidup

mandiri terlepas dari ketergantungan kepada pihak lain.

(4) Mengembangkan kreatif dan adaptif dalam memanfaatkan potensi yang

dimiliki.

Djojonegoro dalam Sufyarma (2003:39) mengemukakan bahwa peranan

pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas

sebagai berikut : (1) pendidikan berorientasi terhadap upaya mencerdaskan

kehidupan bangsa yang diwujudkan melalui program pemerataan kesempatan

belajar yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara; (2) pendidikan

berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terampil dan profesional; dan (3)

pendidikan berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan iptek.

Pendidikan dapat berfungsi sebagai katalisator pengembangan kualitas

SDM, jika proses pendidikan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki

individu. Berkembangnya potensi individu akan dapat meningkatkan

kualitasnya sebagai manusia. Kualitas manusia dapat dilihat dari cara berpikir,

bertindak, dan berperilaku. Untuk itu, inovasi pendidikan yang dilakukan harus

dapat mengembangkan dan menanamkan sikap kepada peserta didik

bagaimana belajar untuk belajar atau terjadinya learning organizing pada setiap

individu sehingga mampu menjadikan peserta didik menjadi cerdas,

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan

proses untuk memberdayakan sumber daya manusia agar mau dan mampu

membangkitkan potensi yang ada pada dirinya sendiri, sehingga produk

pendidikan mampu menjadi warga belajar dan bekerja sesuai dengan

keinginannya dan dapat berperan dalam pembangunan bangsa. Karena itu,

pendidikan memiliki peran yang strategis dan sifatnya krusial dalam

meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga masyarakat dapat

meningkatkan kesejahteraannya. Hanya saja, dalam perjalanan selanjutnya,

ternyata pendidikan tidak hanya menghasilkan orang terdidik yang dapat

memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya yang berdampak

terhadap peningkatan aktivitas ekonomi.

Dalam kenyataannya, setelah warga menjadi cerdas dan memiliki

keterampilan melalui proses pendidikan, ternyata tidak semuanya dapat masuk

ke lapangan kerja apalagi menciptakan lapangan kerja. Hal ini terjadi

disebabkan karena produk pendidikan tidak relevan dengan dunia kerja atau

pasar kerja, disamping itu tidak mampu menciptakan watak dan jiwa mandiri

yang sangat dibutuhkan dalam era persaingan saat ini.

Ketidak-efektifan melakukan program pendidikan dengan tuntutan dunia

kerja menyebabkan produk pendidikan tidak berdaya dan terabaikan secara

sistematis, dan hal tersebut berimplikasi luas terhadap kepercayaan warga dan

dunia kerja terhadap pendidikan. Kekeliruan yang dilakukan selama ini telah

seharusnya tidak boleh terjadi bagi penyelenggaraan sistem pendidikan

nasional. Akibat terjadinya berbagai hal terhadap sistem pendidikan nasional,

berimplikasi terhadap mutu manusia Indonesia disaat kita membutuhkan

sumber daya manusia untuk menghadapi fenomena global dunia saat ini.

Menurut Suderadjat (2002:3), rendahnya mutu sistem pendidikan di

Indonesia berdampak pada rendahnya mutu SDM, yang digambarkan oleh

hasil : Penelitian yang dilakukan oleh Human Development Index (HDI)

menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 102 dari 106 negara

yang disurvai, satu peringkat dibawah Vietnam.

Dari fakta yang disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

kualitas SDM Indonesia rendah sebagai akibat dari kualitas sistem pendidikan

yang rendah padahal tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah :

(1) Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia menyebabkan angka

pengangguran terus meningkat, hingga saat ini telah mencapai kurang

lebih 40 juta orang.

(2) Pada tahun 2002, 88,44% lulusan SLTA tidak melanjutkan pendidikan ke

perguruan tinggi, dan 34,4% lulusan SLTP tidak melanjutkan pendidikan ke

SLTA, dan juga mereka tidak mampu memasuki dunia kerja. Mereka perlu

mendapat perhatian agar tidak menambah jumlah angka pengangguran

yang sudah sedemikian besar. Hal ini berarti, perlu dipikirkan bagaimana

pendidikan dapat berperan mengubah mereka menjadi manusia produktif.

memasuki dunia kerja, baik sektor formal (mengisi lowongan kerja di dunia

usaha dan industri) maupun sektor informal (berwirausaha), sehingga

setidaknya mereka mampu menghidupi dirinya dan keluarganya.

(3) Secara internasional, tahun 2003 AFTA (Asean Free Trade Area) dan

AFLA (Asean Free Labour Area) akan dimulai, yang berarti sejak saat itu

persaingan tenaga kerja akan menjadi terbuka. Konsekuensinya tenaga

kerja Indonesia harus mampu bersaing secara terbuka dengan tenaga

kerja asing dari berbagai negara. Jika tidak, maka tenaga kerja kita akan

tersisihkan oleh tenaga kerja asing, seperti tenaga kerja dari negara

tetangga yaitu : Malaysia, Piliphina, Banglades, dan India. Padahal selama

ini tenaga kerja Indonesia belum mampu bersaing dengan tenaga asing

(Suderadjat, 2002:34).

Menghadapi rendahnya mutu sumber daya manusia dan

tantangan-tangangan yang disebutkan di atas, membutuhkan kesadaran dan pemikiran

yang sama dari berbagai masyarakat dan pemerintah untuk melakukan

perubahan paradigma pendidikan, sehingga produknya bermanfaat dan dapat

memanfaatkan diri di masyarakat, khususnya dunia kerja.

Dalam kerangka itu, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan

yang dapat memudahkan lulusan pendidikan untuk memasuki dunia pekerjaan.

Karena itu, jenis pendidikan yang ditawarkan kepada masyarakat ada yang

bersifat akademis dan ada yang mengutamakan keterampilan yang

akademis seperti Sekolah Menengah Umum (SMU) dan yang menitikberatkan

kepada keterampilan adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sebagai salah satu jenis pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan atau

SMK diyakini merupakan sekolah yang mampu menciptakan produk pendidikan

yang inovatif, kreatif dan produktif. Menurut Supriadi (2002:17-18) bahwa

pendidikan kejuruan bertujuan untuk menghasilkan manusia yang produktif,

yakni manusia kerja, bukan manusia beban bagi keluarga, masyarakat, dan

bangsanya. Dari sudut pandang psikologi, kemampuan kerja memberikan

makna pada kehidupan. Manusia tanpa keterampilan kerja, apalagi hasil dari

proses pendidikan yang lama, beresiko menjadi manusia bukan hanya tidak

produktif, melainkan juga tenggelam di tengah masyarakkatnya. Manusia

menjadi manusia karena bekerja. Bekerja adalah sebuah tindakan, sebuah

actus, untuk menyatakan kedirian. Dengan demikian ada asumsi bahwa

pendidikan kejuruan dituntut untuk mampu menunjang pertumbuhan ekonomi

dan membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Mewujudkan tujuan pendidikan kejuruan diperlukan kemauan yang keras

untuk mengubah pola pikir dalam mengembangkan sistem pendidikan dan

pelatihan kejuruan melalui reposisi (penataan ulang) agar dapat mengejar

ketertinggalan dalam penyiapan SDM berkualitas. Kebijakan yang dituangkan

dalam buku “Keterampilan Menjelang 2020” merupakan salah satu pemikiran

besar yang telah dihasilkan oleh Satgas Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di

di negeri ini. Kebijakan tersebut perlu diformulasikan lebih lanjut ke dalam

bentuk perencanaan strategis, agar dapat diimplementasikan dalam berbagai

tahapan kegiatan yang sistematis, terprogram dan berkesinambungan

(Priowirjanto, 2001:3-4).

Sebagai sub-sistem dari pendidikan nasional, Sekolah Menengah

Kejuruan memiliki peran strategis mewujudkan sumber daya Indonesia yang

handal. Hal ini sesuai dengan PP RI No 29 Tahun 1990 Bab I pasal 1 yaitu :

”Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan

menengah yang mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan

kerja serta mengembangkan sikap profesional”. Lebih lanjut PP No 73 tahun

1991, pasal 3 ayat 6 menyatakan bahwa : “Pendidikan kejuruan merupakan

pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat bekerja dalam

bidang tertentu”.

Berdasarkan PP tersebut jelaslah bahwa pendidikan kejuruan memiliki

peran yang amat strategis, dalam upaya pembangunan nasional, khususnya

dalam sektor pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan kejuruan

merupakan investasi yang mahal, namun sangat strategis dalam menghasilkan

manusia Indonesia yang terampil dan berkeahlian dalam bidang-bidangnya

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsanya, khususnya kebutuhan

dunia usaha dan industri (Fajar dalam Supriadi, 2002:iii). Untuk itu, “Pendidikan

kejuruan memiliki peran yang strategis dalam upaya membangun bangsa yang

sebagai tumpuan masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang membangun

(Priyowirjanto dalam Supriadi, 2002:v).

Dari konsep dan peran pendidikan kejuruan tersebut, untuk

menyongsong era globalisasi serta untuk memenuhi reformasi pendidikan,

maka sekolah kejuruan sebagai salah satu sub-sistem pendidikan nasional,

menempati posisi strategis dalam rangka menciptakan sumber daya manusia

yang berkualitas. Karena itu, pendidikan kejuruan diharapkan mampu menjadi

soko guru dalam meningkatkan mutu manusia Indonesia. Hal ini didasarkan

kepada peluang terbaik adalah peluang pendidikan menengah. Sebab tidaklah

mungkin mutu manusia Indonesia dapat diandalkan, jika manusia Indonesia

yang mencapai 210.000.000 jiwa dominan hanya tamatan sekolah dasar. Dan

tidak mungkin juga melakukan percepatan dengan menciptakan seolah-olah

manusia Indonesia dominan berpendidikan jenjang perguruan tinggi, sesuatu

yang mustahil yang akan terjadi pada masa kini. Karena itu, jenjang sekolah

kejuruan merupakan alternatif terbaik dalam rangka meningkatkan mutu

manusia Indonesia secara keseluruhan.

Sungguhpun demikian, pada kenyataanya kesenjangan antara harapan

dan kenyataan dalam operasionalisasi pendidikan kejuruan, merupakan isu

yang senantiasa menjadi bahan perbincangan para pakar dan praktisi

pendidikan. Persoalannya terutama berkaitan dengan ketidaksesuaian antara

lulusan dengan tuntutan kerja atau tuntutan masyarakat. Hal ini merupakan

Menurut Hadiwaratama dalam Kompas (30 April 2002), secara umum ada tiga

kelompok kendala yang menjadi penghambat pendidikan kejuruan untuk

mencapai misinya, yaitu : (1) Kendala kultural adalah kendala budaya, yaitu

kurangnya tekad untuk menguasai dan hidup dengan menggunakan teknologi;

(2) Kendala semangat kewirausahaan adalah kurang terbentuknya teknologi

leadership dan business link dengan pasar; (3) Kendala managerial adalah

kurangnya manajer berperilaku sebagai CEO (Chief Executive Official). Lebih

lanjut Sidi (2001:111-112) mengemukakan ada beberapa kelemahan

pendidikan kejuruan model lama, yang umumnya berkisar pada konsep

maupun pelaksanaannya. Berikut ini beberapa kelemahan pendidikan kejuruan

model lama.

Pertama, dilihat dari segi konsep, pendidikan kejuruan model

konvensional memiliki kelemahan berikut ini : (1) penerapan pendekatan

“Supply – driven”, dimana totalitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan

dilakukan secara sepihak hanya oleh Depdiknas; (2) Penerapan “School –

based model” telah membuat anak didik tertinggal oleh kemajuan dunia usaha

industri; (3) Pengajaran berbasis mata Pelajaran telah membuat peserta didik

tidak jelas kompetensi yang dicapainya;(4) Pendidikan kejuruan model berbasis

sekolah kurang luwes (kaku); (5) Tidak mengakui keahlian yang diperoleh dari

luar sekolah; (6) Pendidikan kejuruan hanya menyiapkan tamatannya untuk

berkerja disektor formal; (7) Pendidikan kejuruan merupakan “Dead and

(9) Guru kejuruan tidak memiliki pengalaman kerja Industri; (10) Pengelolaan

Pendidikan kejuruan terlalu sentralistis; dan (11) Pembiayaan sepenuhnya

ditanggung oleh pemerintah (SMK Negeri) dan sepenuhnya oleh siswa (SMK

Swasta).

Kedua, dilihat dari segi praktek, pendidikan kejuruan model lama juga

memiliki banyak kelemahan, yaitu, kurang mempersiapkan siswanya untuk

memasuki lapangan kerja, tidak efisien, kurang mampu menjaga relevansi

dengan perubahan pasar kerja, kurang muktahir, sukar berubah alias

konservatif. Tamatan SMK sering dikritik kurang mampu mengikuti perubahan,

karena mereka kurang dibekali hal-hal berikut ini : (1) ketrampilan dasar (baca,

tulis, dengar, bicara, hitung dan matematika); (2) keterampilan berfikir/berfikir

kreatif, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, belajar cara belajar dan

mampu mengemukakan alasan; dan (3) kualitas kalbu/ tanggung jawab

kejujuran, integritas, kerja sama, kerja keras, disiplin dan jiwa kewirausahaan.

Ketiga, dilihat dari segi sistem, pendidikan yang berlaku di sekolah

kejuruan model lama kurang sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri.

Perbedaan yang mendasar antara budaya sekolah dan budaya Industri ini tidak

harus terjadi sekiranya dunia usaha/industri diikut sertakan secara aktif dalam

penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

Keempat, dilihat dari tradisi, banyak kebiasaan salah yang dilakukan

sebenarnya salah. Diantara beberapa kebiasaan salah yang memerlukan

koreksi tersebut adalah :

• Pelajaran praktek dasar, tidak diajarkan sesuai dengan prinsip dasar yang

benar.

• Membiarkan siswa menghasilkan mutu hasil kerja yang asal jadi.

• Membiarkan siswa bekerja tanpa bimbingan dan pengawasan.

• Membiarkan siswa bekerja tanpa memperhatikan keselamatan kerja.

Menyadari kelemahan–kelemahan tersebut di atas, maka perubahan

secara mendasar (reformasi) terhadap model penyelengaraan pendidikan

kejuruan konvesional Indonesia perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan

kebijakan Dikmenjur tentang reposisi pendidikan kejuruan menjelang 2020

diarahkan kepada terciptanya sistem pendidikan yang fleksibel. Berkaitan

dengan tuntutan kebijakan tersebut, maka arah pengembangan sekolah

menengah kejuruan (SMK) sebagai salah satu penyelenggara Diklat Kejuruan

difokuskan pada: (1) penataan bidang/program keahlian SMK; (2) peningkatan

peran dan fungsi SMK sebagai pusat pelatihan kejuruan terpadu (PPKT); (3)

penerapan sistem Entry Exit; dan (4) penerapan sistem Diklat berbasis

kompetensi (CBT) (Priowirjanto, 2001 : i).

Lebih lanjut Priowirjanto (2001:1) mengemukakan bahwa “Berkaitan

dengan tuntutan perubahan di atas maka seluruh penataan dan

pengembangan sekolah kejuruan harus ditata ulang dan mengarah kepada

kompetensi tamatan, program dan prosedur pembelajaran, serta sistem

penggajian dan sertifikasi”. Hal ini mutlak diperlukan mengingat peserta Diklat

Kejuruan pada SMK nanti bukan hanya siswa SMU, akan tetapi diperluas lagi

dari pegawai perusahaan, lembaga, dan anggota masyarakat lainnya.

Mengingat peran dan fungsi SMK yang semakin kompleks, maka proses

penyelenggaraan yang efektif merupakan kegiatan yang mutlak harus

dilakukan. Ditinjau dari sudut proses penyelenggaraan pendidikan, maka

permasalahannya terletak pada “Bagaimana pemberdayaan proses

penyelenggaraan SMK yang dapat menyiapkan sumberdaya manusia yang

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja”, sehingga peran SMK tetap exis. Untuk

itu dalam meningkatkan produktivitas penyelenggaraan pendidikan menurut

Burhanuddin (1994:43), harus diadministrasikan dengan berpegang pada

prinsip-prinsip:

(1) Menerapkan kembali prosedur dan teknik yang dilandasi oleh pengetahuan

terorganisir.

(2) Mencapai keharmonisan tindakan kelompok, bukan sebaliknya.

(3) Mencapai suasana kerja sama manusia, bukan individualisasi yang

semraut.

(4) Bekerja untuk memperoleh output semaksimal mungkin.

(5) Mengembangkan para bawahan semaksimal mungkin sesuai dengan

segala kemampuan yang ada pada diri dan kemakmuran persatuan

Proses penyelenggaraan pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip

administrasi tersebut di atas, memerlukan adanya suatu pendekatan perspektif

terpadu dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan,

sehingga terciptanya suatu strategi pendayagunaan bersama. Hal ini sesuai

dengan pendapat Jalal & Supriadi (2001:101), Strategi pendayagunaan

bersama perlu dikembangkan menjadi hubungan simbiotik pemerintah, politisi,

penyelenggaraan pendidikan, pemerhati pendidikan, LSM, Yayasan-Yayasan.

Terkait dengan pemberdayaan penyelenggaraan SMK, juga

membutuhkan kemampuan para stakeholder untuk memahami berbagai

sumber daya pendidikan, melayani sumber daya pendidikan, dan memahami

cara menggunakan sumber daya pendidikan, yang dilakukan secara

terintegrasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses

penyelenggaraannya. Untuk itu sangat tergantung bagaimana

memberdayakan peran-peran berbagai pihak tersebut dalam melihat situasi

yang ada, dan bagaimana melakukan berbagai perkiraan dan tindakan sesuai

dengan keadaan, sehingga organisasi pendidikan SMK dapat berkembang dan

memiliki daya saing serta kinerja yang tinggi. Berbagai kegiatan tersebut,

membutuhkan aktivitas dari manajemen strategik. Manajemen strategik adalah

“Proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat

mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang

dibuat oleh manajemen puncak dan diimplimentasikan oleh seluruh jajaran di

Organisasi pendidikan SMK di tingkat sekolah, dalam melaksanakan visi

dan perannya sangat ditentukan oleh proses penyelenggaraan sekolah yang

dilakukan secara integratif, karena itu tugas dan tanggung jawab

penyelenggaraan pendidikan kejuruan dewasa ini dan di masa depan adalah

tanggung jawab bersama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Untuk

itu tuntutan mutlak kepada partisipasi aktif dari berbagai pihak tersebut, sangat

dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan SMK.

Diperlukannya penyelenggaraan SMK yang sesuai dengan tuntutan

adalah untuk menciptakan manusia produktif, sebab menurut Supriadi

(2002:18) bahwa : Manusia yang produktif adalah yang memiliki keterampilan

kerja. Tetapi bukan hanya terampil untuk suatu tingkat tertentu, melainkan siap

dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan tuntutan ekonomi dan teknologi yang

terus berkembang. Orang yang tidak terampil dan hidupnya menganggur

sangat potensial untuk menciptakan masalah dalam keluarga dan

masyarakatnya, bahkan mungkin biasa menjadi kriminal, serta menciptakan

kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Orang yang berpendidikan baik dan

terampil berpeluang untuk dapat “tampil beda”. Bahkan dalam keadaan krisis

ekonomi sekalipun, mereka dapat tetap survive serta terhindar dari kemiskinan

dan pengangguran.

Reformasi nasional yang dimulai sejak tahun 1997 telah membawa

perubahan yang amat mendasar terhadap tatanan hidup bermasyarakat dan

dunia pendidikan, baik dalam arti peran dan fungsinya maupun proses

penyelenggaraannya, pendidikan mengalami perubahan meskipun banyak

mengalami hambatan (Gaffar, 2000:2). Bagi suatu bangsa, pendidikan nasional

sebenarnya merupakan salah satu unsur pengikat, pelestari, penumbuh,

pengembang, pengaruh cita-cita bangsa (Tilaar, 1999:201). Untuk mewujudkan

hal tersebut, maka proses pendidikan haruslah mampu mengembangkan

kemampuan untuk berkompetensi di dalam kerja sama, mengembangkan sikap

inovatif dan ingin selalu meningkatkan kualitas (Tilaar, 2000:19).

Berbagai kendala dan hambatan yang dialami dan dirasakan sekolah

kejuruan tersebut mempengaruhi terhadap kualitas produk sumberdaya

manusia pendidikan kejuruan. Padahal untuk mewujudkan sumber daya

manusia yang berkualitas merupakan fungsi pokok pendidikan dan amanat

konstitusional yang telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu

mencerdaskan kehidupan bangsa dan implimentasi pasal 31 ayat 1 UUD 1945

yang menyatakan “Bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

dan pengajaran” dan ayat 2 yang menyatakan “Pemerintah mengusahakan

sistem pendidikan nasional”. Bunyi pasal tersebut merupakan landasan yang

sangat kuat bagi setiap warga negara dan pemerintah dalam melakukan

kegiatan pendidikan, sesuai dengan arti dan fungsi serta perubahan–

perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Ketetapan–ketetapan MPR Tahun 1998, 1999 dan ketetapan MPR 2000

dilakukan karena peran dan fungsi pendidikan dalam proses reformasi dan

dalam proses transformasi bangsa menuju Indonesia baru tidak dapat

dihindarkan dan memang harus berperan secara efektif agar pendidikan

memberikan kontribusi dan arti bagi bangsa yang sedang dalam proses

tranformasi tersebut (Gaffar, 2000:2).

Pendidikan merupakan wahana yang cocok bagi pengembangan strategi

kultural yang lebih menekankan pada perubahan cara berpikir dan perilaku

individu dalam rangka mendukung trasformasi menuju masyarakat Indonesia

baru. Dalam konteks itu, maka visi pendidikan nasional adalah pendidikan yang

mengutamakan kemandirian menuju keunggulan untuk meraih kemajuan dan

kemakmuran berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Jalal dan Supriadi, 2001:62-63).

Visi tersebut memperjelas bahwa abad mendatang merupakan abad yang

membutuhkan sumber daya manusia (SDM). Pada abad mendatang menuntut

kita untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan berkercedasan

tinggi, yang ber-IQ dan ber-EQ tinggi, yang berteknologi dan berperilaku

produktif tinggi (Sanusi, 1998:84).

Untuk menciptakan SDM yang dibutuhkan, siap bersaing dan dapat

menyesuaikan diri dengan dunia kerja bagi lulusannya, pendidikan kejuruan

harus diberdayakan sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan pendidikan

kejuruan tersebut. Berbagai kendala yang ada selama ini dapat dijadikan dalam

melakukan evaluasi. Apalagi reformasi pendidikan yang telah bergulir saat ini

pemberdayaan manajemennya. Selama ini justru manajemen pemberdayaan

itulah yang menjadi kendala yang menyebabkan tidak efektifnya pencapaian

tujuan pendidikan kejuruan seperti yang telah diungkapkan sebelumnya.

Berbagai kendala yang dihadapi sekolah kejuruan secara nasional dapat

dikatakan hampir sama, yaitu kendala kultural, kendala semangat

kewirausahaan dan kendala manajerial.

Berbagai kendala ini telah menjadi fenomena dalam pelaksanaan

pendidikan kejuruan dan hampir ditemukan memiliki kesamaan di berbagai

daerah atau wilayah Indonesia. Hanya saja, memang ditemukan

kendala-kendala yang bersifat spesifik sesuai dengan karakteristik permasalahan

daerah masing-masing. Seperti yang dialami oleh SMK yang berada di Banda

Aceh Nangroe Aceh Darussalam. Persoalan yang dihadapi secara spesifik,

selain dari fenomena nasional persoalan pendidikan kejuruan, adalah : (1)

Wawasan pemikiran guru cenderung berorientasi akademik (seharusnya

praktis), (2) Program kewirausahaan belum optimal dilakukan; (3) Immej Pemda

belum positif terhadap kebutuhan SMK, karena menganggap kebutuhan SMK

sebanding SMU. Pada hal kebutuhan operasional SMK jauh lebih besar dari

SMU, (4) Immej DU/DI belum positif terhadap kegiatan prakerin. Hal ini dapat

dilihat dari DU/DI yang menganggap prakerin bukan untuk kepentingan DU/DI;

(5) Evaluasi praktek kerja tidak dilakukan secara bersama antara sekolah dan

DU/DI, (6) Guru-guru potensial keluar Provinsi NAD karena konflik, (7) Tidak

Berbagai kendala tersebut menjadi bagian dari permasalahan

manajemen SMK di Banda Aceh sehingga diperlukan pemberdayaan SMK

melalui manajemen stratejik agar lulusannya produktif dan sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan pendidikan SMK

yang akan menghasilkan manusia terampil sehingga memiliki nilai produktif dan

ekonomi, dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan akan membantu

pemberdayaan ekonomi masyarakat dan secara menyeluruh mempengaruhi

kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah sebagaimana diuraikan di atas,

yang menjadi fokus dan perumusan masalah dalam rencana penelitian ini

adalah: “Bagaimanakah pemberdayaan SMK melalui manajemen stratejik

untuk menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja”.

Sedangkan fokus masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini

dirumuskan dengan pertanyaan seperti tertera di bawah ini:

(1) Bagaimanakah profil SMK dalam menyiapkan lulusan yang sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja ?

(2) Bagaimanakah perumusan manajemen stratejik pemberdayaan SMK untuk

menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ?

(3) Bagaimanakah implementasi manajemen stratejik dalam pemberdayaan

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang :

(1) Profil SMK dalam menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan

pasar kerja ?

(2) Perumusan manajemen stratejik dalam pemberdayaan SMK untuk

menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ?

(3) Implementasi manajemen stratejik dalam pemberdayaan SMK untuk

menyiapkan lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bernilai guna untuk :

(1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan ilmu

administrasi pendidikan yang meliputi manajemen stratejik untuk

pemberdayaan sekolah menengah kejuruan (SMK). Manajemen stratejik

merupakan instrumen meningkatkan efektivitas kinerja organisasi mencapai

tujuan. Pencapaian tujuan organisasi secara efektif merupakan tujuan setiap

organisasi, oleh karena itu, secara teoritis manajemen stratejik merupakan

alternatif efektif untuk dijadikan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan

mutu kinerja organisasi sehingga dapat memberikan layanan terhadap

(2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi stakeholders dan

praktisi pendidikan kejuruan dalam pengembangan kebijakan dan

pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui manajemen

stratejik. Dengan menggunakan manajemen staratejik tersebut, memungkinkan

terjadinya proses manajemen dan pembelajaran yang efektif di sekolah

kejuruan sehingga dapat menyiapkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai

dengan kebutuhan pasar kerja.

E. Asumsi Penelitian

Penelitian ini didasarkan atas asumsi-asumsi sebagai berikut :

(1) Sekolah sebagai sub-sistem pendidikan yang terorganisir merupakan

sarana atau fundamen bagi pembinaan dan pelatihan bagi terciptanya

sumber daya manusia yang memiliki kualitas.

(2) Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah manusia yang memiliki

keterampilan dan sikap kewira-usahaan, sehingga dapat mengembangkan

kreativitas dalam memenuhi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan

ekonomi dan teknologi, agar memiliki daya saing untuk berpartisipasi

secara aktif dan pro-aktif di masyarakat.

(3) Pendidikan kejuruan sebagai salah satu jenis pendidikan berkaitan

dengan produksi manusia, membekali siswa dengan kompetensi tertentu

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat/bangsa yang

dibutuhkan dalam proses pembangunan.

(4) Pemberdayaan SMK melalui manajemen stratejik dalam menyiapkan

SDM yang unggul dalam mengelola SMK, diperlukan agar terjadi proses

pembelajaran yang efektif. Dengan adanya proses pembelajaran yang

efektif tersebut, lulusan akan memiliki semangat kewira-usahaan sehingga

dapat diserap pasar kerja bahkan memungkinkannya untuk membuka

lapangan kerja sendiri.

(5) Pendidikan kejuruan dituntut untuk mampu menunjang pertumbuhan

ekonomi dan membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat (Supriadi,

2002:18).

(6) Peletak dasar sumber daya manusia yang berkualitas adalah sekolah.

Sekolah memberikan fundamen bagi pembinaan dan pelatihan berikutnya.

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan dalam jabatan (in-service

training) akan berhasil apabila dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan

yang diberikan di sekolah cukup kokoh (Sukmadinata, dkk, 2002, 21).

(7) Suatu negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausahawan

sebanyak 2 % dari jumlah penduduknya (Alma, 2003:4).

(8) Kewira-usahaan merupakan faktor kunci pada semua jenis pelatihan

(Supriadi, Ed, 2002:284).

(9) Tujuan pendidikan kejuruan adalah membekali siswa agar memiliki

bersangkutan mampu bekerja (memiliki kinerja) demi masa depan dan

untuk kesejahteraan bangsa (Schippers dan Patriana, 1994:19).

(10) Pendidikan kejuruan merupakan suatu jenis pendidikan yang berkaitan

dengan produksi manusia yang berperan mempercepat laju pertumbuhan

ekonomi (Rohiat, 1999:20).

(11) Pendidikan kejuruan memiliki peran yang strategis dalam upaya

membangun bangsa yang produktif, sejahtera dan bermartabat. Peran ini

menjadikan pendidikan kejuruan sebagai tumpuan masyarakat dan

bangsa Indonesia yang sedang membangun (Priowirjanto, Depdiknas

2002:v).

(12) Pendidikan kejuruan dapat diklasifikasikan ke dalam jenis pendidikan

khusus (specialized education) karena kelompok pelajaran atau program

yang disediakan hanya dipilih oleh orang-orang yang memiliki minat

khusus untuk mempersiapkan dirinya bagi lapangan pekerjaan di masa

mendatang. Agar lapangan kerja khusus ini dapat sukses maka

pendidikan kejuruan dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga terampil

yang dibutuhkan masyarakat (Arikunto, 1993:1).

F. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini dimulai dari sebuah konstruk lapangan ilmu

pengetahuan manajemen, dalam hal ini pendekatan yang digunakan

kinerja sekolah kejuruan melalui pemberdayaan kelembagaan persekolahan

tersebut. Manajemen stratejik yang menitikberatkan aktivitasnya agar seluruh

keputusan yang bersifat stratejik dapat dilaksanakan, melibatkan seluruh unsur

terkait baik secara internal dan eksternal sehingga pencapaian tujuan

organisasi berhasil secara maksimal dan optimal.

Pemberdayaan sekolah kejuruan dilakukan sebagai respon terhadap

tidak sinkronnya mutu lulusan sekolah kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja.

Akibatnya, lulusan sekolah kejuruan sulit bersaing atau masuk ke dunia kerja.

Persoalan ini muncul disebabkan oleh karena, kurangnya koordinasi yang

bersifat sinerjik antara program-program yang dikembangkan sekolah kejuruan

dengan dunia usaha atau industri. Situasi ini pada dasarnya merugikan kedua

belah pihak, namun secara menyeluruh, justru dunia pendidikan (pendidikan

kejuruan) yang sangat merasakannya. Sebab lulusannya tidak mampu

menyesuaikan diri atau diterima sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Karena

itu, pendidikan kejuruan memerlukan tindakan strategis, untuk dapat melihat

apa sebenarnya yang dibutuhkan dunia kerja, sekaligus mengetahui apa

sebenarnya keinginan pelanggannya.

Untuk melihat bagaimana siklus kerangka penelitian ini, dapat dilihat

27 SMK IDEAL TUNTUTAN DU/DI & MASYARAKAT

KEBIJAKAN PENDIDIKAN SMK TUJUAN SMK KONDISI OBJEKTIF PERMASALAHAN SMK • KULTURA L

• SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN

• MANAGERIAL

• KONSEP

• PRAKTEK

• SISTEM

• TRADISI

VISI/MISI SMK MODEL ALTERNATIF PEMBERDAYAAN SMK MELALUI MANAJEMEN STRATEJIK PARTISIPASI ANGGOTA INTERNAL SEKOLAH

PARTISIPASI ANGGT EKTERNAL SEKOLAH PEMBERDAYAAN

SMK MELALUI MANAJEMEN

STRATEJIK

• PENGAMATAN LINGKUNGAN

• PERUMUSAN STRATEGI

• IMPLEMENTASI STRATEGI

• EVALUSAI DAN PENGENDALIAN

P E K S N E T G P R A U A M T T B U E I S J L A I A N K N

G. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

naturalistik, sedangkan tingkat eksplanasinya bersifat deskriptif dengan jenis

data kualitatif. Menurut Sugiyono (2001:4-6) metode penelitian naturalistik

sering disebut dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan yang bersifat

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu

tanpa membuat perbandingan, atau menggabungkan dengan variabel yang

lain. Data kualitatif bersifat deskriptif dan analisa dilakukan secara induktif. Hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan sekolah kejuruan kota Banda Aceh,

di kota ini sekolah kejuruan terdapat empat buah terdiri dari sekolah kejuruan

(SMK) bisnis dan manajemen (SMEA), teknologi dan industri (STM), parawisata

(SMKK) dan neutika perikanan kelautan (NPL). Dari keempat sekolah kejuruan

tersebut, penelitian di fokuskan kepada tiga sekolah kejuruan saja, yaitu bisnis

dan manajemen (SMEA), teknologi dan industri (STM), parawisata (SMKK).

Sedangkan sekolah kejuruan neutika perikanan kelautan (NPL), tidak menjadi

fokus penelitian karena sekolah ini baru berdiri sejak Juli tahun 2002.

Kontribusi yang diberikan sekolah-sekolah kejuruan tersebut selama ini

bagi warga Banda aceh khususnya, dan Nangroe Aceh Darussalam bersifat

masyarakat maupun dunia usaha dan industri. Disamping itu, produk yang

dihasilkan sekolah kejuruan tersebut, tidak hanya sumber daya manusia yang

memiliki keterampilan tertentu, tetapi juga menghasilkan barang dan jasa yang

memang dibutuhkan oleh masyarakat. Barang dan jasa tersebut tentu saja

222

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang

profil SMK, perumusan manajemen stratejik dalam pemberdayaan SMK, dan

implimentasi manajemen stratejik dalam pemberdayaan SMK untuk

menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kota Banda

Aceh Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh karena itu, untuk menemukan

informasi tentang tujuan pokok penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif.

Metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan inquiry

qualitative interactive, yaitu sebuah studi mendalam yang menggunakan teknik

berhadapan langsung dengan orang di dalam latar alamiah mereka dalam

pengumpulan data (McMillan dan Schumacher, 2001:35). Pendekatan kualitatif

dalam penelitian ini tidak bermaksud menemukan sebuh model melalui studi

eksperimen, tetapi cenderung mencari informasi yang tepat tentang tujuan

penelitian sehingga ditemukan informasi yang akurat bagaimana setiap SMK

melaksanakan tugas pokoknya sehingga lulusannya siap memasuki dunia kerja

sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pendekatan kualitatif berusaha memahami, menemukan dan

menafsirkan makna dari peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi

tertentu. Dengan karakteristik seperti itu, maka pendekatan penelitian ini tepat

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut

:

(1) Qualitative research has the natural setting as direct of data and the reseachers is the key instrument.

(2) Qualitative research is descriptive

(3) Qualitative research are concerned with process rather than simply with outcomes or procucts.

(4) “Meaning” is of essential concern to the qualitative approach.

Sebagai salah satu bentuk pendekatan kualitatif, maka penelitian

kualitatif interaktif ini tidak bermaksud untuk menguji teori. Meskipun tidak

mungkin melepaskan diri dari telaah atau kajian teoritis, namun perlu

dinyatakan bahwa telaah dan kajian teoritis tersebut hanya digunakan untuk

membantu peneliti dalam merumuskan sejumlah permasalahan bayangan

(foreshadowed problems) dan alat bantu analisis. Karena itu, perlu ditegaskan

bahwa penelitian ini lebih diarahkan pada upaya memahami bagaimana

pemberdayaan SMK melalui manajemen stratejik dalam proses

penyelenggaraan SMK Negeri di Banda Aceh untuk menyiapkan lulusan yang

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

B. Disain Penelitian

Penelitian ini menggunakan disain studi kasus. Sebagai studi kasus,

langkah-langkah penelitian. Menurut Nizar (1984:66) “studi kasus untuk memberikan

gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, dan karakter

yang khas dari suatu kasus”. Untuk memenuhi standar penelitian kasus

tersebut, penelitian ini direncanakan akan mengikuti secara sistematis

langkah-langkah berikut:

1. Tahapan Kegiatan Awal (Teoritis)

Tahapan ini merupakan tahapan teoritis yang terdiri dari serangkaian

aktivitas yang meliputi: (1) telaah teoritis dengan cara mereview sejumlah

literaur untuk memperoleh pemahaman teoritis yang lebih rinci dan

mendalam mengenai konsep dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan

pemberdayaan SMK melalui manajemen stratejik untuk menyiapkan lulusan

yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, (2) membuat perencanaan

penelitian, (3) perbaikan rancangan penelitan berdasarkan masukan dari

para dosen pembimbing.

2. Tahapan Pelaksanaan (Praktik)

Pada tahapan ini, secara intensif dan kontiniu, peneliti melakukan

penelitian ke objek penelitian untuk menemukan dan mengidentifikasi

berbagai fenomena yang berkaitan dengan: (1) bagaimana profil SMK

Negeri di Banda Aceh. Untuk itu, peneliti mengumpulkan data melalui

observasi, telaah dokomentasi, wawancara dengan kepala sekolah, guru,

dan pegawai, (2) bagaimana perumusan manajemen stratejik. Dalam hal ini

wawancara dengan kepala sekolah, guru, Pemda, dan stakeholders, (3)

bagaimana implimentasi manajemen stratejik. Untuk itu peneliti

mengumpulkan data melalui telaah dokumentasi, observasi, dan

wawancara dengan kepala sekolah, guru, pemda, dan stakeholders.

3. Tahapan Evaluasi (Produk)

Tahapan ini disebut juga dengan tahapan akhir. Pada tahapan ini, dilakukan

pemaparan hasil-hasil yang telah diperoleh peneliti dari lapangan.

Hasil-hasil tersebut didiskusikan dengan teman sejawat dan promotor, dan

manakala dirasakan masih memerlukan data pengamatan maupun

wawancara tambahan, maka peneliti akan kembali melakukan pengumpulan

data. Setelah itu, dilakukan proses analisis data.

C. Sumber Data Penelitian

Menurut Sudjana (1982) bahwa sumber data, populasi dan sampel

merupakan suatu “totalitas semua nilai yang mungkin, hasil perhitungan

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik

tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin

dipelajari sifat-sifatnya, dinamakan populasi.

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif pada dasarnya didasarkan

pada tujuan penelitian atau purposive sampling, artinya besarnya sampel

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Anggota sampel bersifat emergence

berlangsung sampai terpenuhinya data yang dibutuhkan untuk menjawab

pertanyaan penelitian. Siapa dan berapa jumlah sampel akan ditetapkan secara

purposif atau sampel bertujuan. Menurut Moleong (1990:90) sampel penelitian

bisa berupa informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Adapun untuk dapat memperoleh variasi yang memadai dan dapat

memperluas informasi yang akan diperoleh, maka teknik sampel purposif dalam

penelitian ini menggunakan teknik “bola salju” atau snowball sampling

technique (Bogdan & Biklen, 1982; Moleong, 1990). Sejalan dengan pendapat

Lincoln dan Guba (Moleong, 1990) dan Bogdan dan Biklen (1982), maka

sampel manusia yang digunakan dalam penelitian ini lebih cenderung bersifat

informan. Informan digunakan untuk membantu peneliti agar secepatnya dan

tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat untuk

mendapatkan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang

pemberdayaan manajemen SMK dalam menyiapkan lulusan yang sesuai

dengan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi sumber data penelitian

ini adalah sebagai berikut :

(1) Sumber data primer : (a) Seluruh situasi, kondisi dan lingkungan sekolah

menengah kejuruan (SMK) Negeri Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam; (b) Kepala sekolah dan anggota internal sekolah

(2) Sumber data skunder, antara lain : dokumen-dokumen resmi, seperti

struktur organisasi, program-program kerja SMK.

D. Strategi Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian kualitatif ini tidak berangkat dari hipotesis dan teori untuk diuji,

tetapi peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang

relevan, kemudian data tersebut dianalisis dan diberi makna. Sifat-sifat

penelitian kualitatif yang mengiringi pengumpulan dan pengolahan data,

memperhatikan hal-hal berikut :

(1) Peneliti secara langsung sebagai instrumen utama dalam melakukan dan

mencari sumber data.

(2) Data yang telah dikumpulkan diuraikan secara deskriptif sesuai dengan

makna yang terkandung dalam data yang diperoleh.

(3) Penelitian lebih menekankan perhatian kepada proses, sehingga makna

yang ditemukan bersifat orisil dan tidak dikonsentrasikan kepada hasil

yang diperoleh di lapangan.

(4) Karena pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, maka analisisnya

bersifat induktif dan bukannya deduktif.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa instrumen utama (key

instrument) dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Hal ini mengingat

bahwa fenomena sosial dan perilaku manusia paling tepat direkam dengan

mengemukakan bahwa manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian

kualitatif dipandang lebih cermat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

(1) manusia sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulans

dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bermakna

bagi peneliti;

(2) manusia sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam dan sekaligus;

(3) tiap situasi merupakan suatu keseluruhan;

(4) suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami

dengan pengetahuan semata-mata;

(5) peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh;

(6) hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan

berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan segera

menggunakannya sebagai balikan untuk memperoleh penegasan,

perubahan, perbaikan atau penolakan, dan

(7) manusia sebagai instrumen, responden yang aneh, yang menyimpang

justru diberi perhatian.

Sebagai instrumen penelitian, maka peneliti menggunakan teknik

pengumpul data berupa observasi, wawancara, dan studi dokomentasi. Ketiga

teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang saling menunjang atau

melalui manajemen stratejik dalam proses penyenggaraan SMK Negeri yang

efektif dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Pengumpulan data dan informasi dengan observasi dan wawancara,

peneliti melengkapinya dengan bantuan buku catatan, tipe recorder dan dibantu

informan atau tim kecil sehingga diharapkan data dan informasi dapat dihimpun

selengkap dan seteliti mungkin. Ketelitian dalam menghimpun dan menganalisa

catatan-catatan lapangan sangat menentukan keberhasilan penelitian kualitatif.

Bogdan Biklen (1982 : 74), menjelaskan bahwa “These are fieldnotes : the

written account of what the researcher hears, sees, experiences, and thinks in

course of collecting and reflecting on the data in a qualitative study”

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data adalah

proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan (Nasution, 1996 : 126).

Menyusun data berarti menggolongkan ke dalam pola, tema atau kategori

berbagai aspek penelitian, sehingga dengan demikian tidak akan terjadi chaos,

tafsiran atau interprestasi, artinya memberi makna kepada analisis,

menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antar berbagai konsep

yang mencerminkan perspektif atau pandangan partisipan dan bukan

pandangan atau perspektif peneliti.

Miles dan Huberman (1992), menyatakan bahwa pengumpulan dan

analisa data kualitatif berlangsung secara sirkuler. Senada dengan itu, McMillan

data kualitatif berlangsung secara interaktif dan overlapping, karenanya tidak

disebut sebagai prosedur tetapi strategi pengumpulan dan analisis data.

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi strategi

analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (1992:16-19) yang terdiri

dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi

data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai sekumpulan

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

dan pengambilan tindakan. Menarik kesimpulan/verifikasi mungkin tidak muncul

sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya

kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode

pencarian ulang yang digunakan dalam penelitian ini.

E. Validitas dan Objektivitas Data

Validitas dimaknai sebagai tingkat di mana berbagai konsep dan

interpretasi yang dibuat peneliti memiliki kesamaan makna dengan

makna-makna yang dikemukakan dan dipahami partisipan. Peneliti dan partisipan

memiliki kesepakatan tentang diskripsi atau komposisi dari berbagai peristiwa,

terutama berkaitan dengan makna-makna dari berbagai peristiwa tersebut.

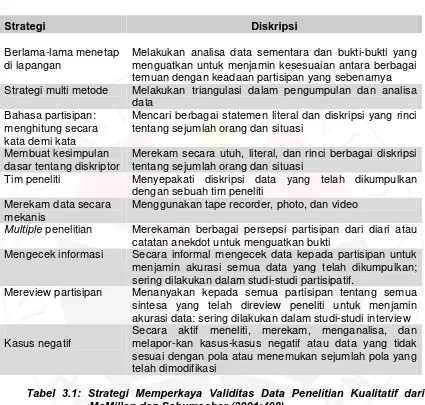

McMillan dan Schumacher (2001:408) mengemukan terdapat beberapa

validitas data penelitiannya. Secara umum kombinasi strategi tersebut dapat

dikemukakan dalam tabel 3.1.

Strategi Diskripsi

Berlama-lama menetap di lapangan

Melakukan analisa data sementara dan bukti-bukti yang menguatkan untuk menjamin kesesuaian antara berbagai temuan dengan keadaan partisipan yang sebenarnya Strategi multi metode Melakukan triangulasi dalam pengumpulan dan analisa

data Bahasa partisipan:

menghitung secara kata demi kata

Mencari berbagai statemen literal dan diskripsi yang rinci tentang sejumlah orang dan situasi

Membuat kesimpulan dasar tentang diskriptor

Merekam secara utuh, literal, dan rinci berbagai diskripsi tentang sejumlah orang dan situasi

Tim peneliti Menyepakati diskripsi data yang telah dikumpulkan dengan sebuah tim peneliti

Merekam data secara mekanis

Menggunakan tape recorder, photo, dan video

Multiple penelitian Merekaman berbagai persepsi partisipan dari diari atau catatan anekdot untuk menguatkan bukti

Mengecek informasi Secara informal mengecek data kepada partisipan untuk menjamin akurasi semua data yang telah dikumpulkan; sering dilakukan dalam studi-studi partisipatif.

Mereview partisipan Menanyakan kepada semua partisipan tentang semua sintesa yang telah direview peneliti untuk menjamin akurasi data: sering dilakukan dalam studi-studi interview

Kasus negatif

Secara aktif meneliti, merekam, menganalisa, dan melapor-kan kasus-kasus negatif atau data yang tidak sesuai dengan pola atau menemukan sejumlah pola yang telah dimodifikasi

Tabel 3.1: Strategi Memperkaya Validitas Data Penelitian Kualitatif dari McMillan dan Schumacher (2001:408)

Lincoln dan Guba (1985) memberikan beberapa petunjuk yang tidak jauh

berbeda dengan apa yang dikemukakan di atas, yaitu: (1) memperpanjang

waktu dalam pengumpulan data di lapangan, (2) mengadakan pengamatan

[image:44.612.109.534.148.553.2]sejawat, (5) menganalisis kasus negatif, 6) mengecek kecukupan referensi, dan

(7) mengadakan pengecekan anggota.

Dalam konteksnya dengan penelitian ini, ada 6 (enam) strategi yang

peneliti gunakan untuk menjamin validitas data penelitian, yaitu:

(1) Berlama-lama atau memperpanjang waktu dalam mengumpul data di

lapangan, hal ini dimaksudkan agar peneliti bisa melakukan pengamatan

secara intens dan mendapatkan sebanyak mungkin bukti-bukti yang

menguatkan untuk menjamin kesesuaian antara berbagai temuan dengan

keadaan partisipan yang sebenarnya.

(2) Melakukan triangulasi dalam pengumpulan dan analisa data. Hal ini

dilakukan untuk mengecek data kepada partisipan guna menjamin akurasi

semua data yang telah dikumpulkan.

(3) Membuat kesimpulan dasar tentang diskriptor dengan cara merekam secara

utuh dan rinci berbagai diskripsi tentang berbagai fenomena yang diteliti.

(4) Mereview partisipan dengan cara menanyakan kepada semua partisipan

tentang semua sintesa yang telah direview peneliti untuk menjamin akurasi

data.

(5) Secara aktif meneliti, merekam, dan menganalisa kasus-kasus negatif atau

data yang tidak sesuai dengan telaah konseptual mengenai pemberdayaan

SMK melalui manajemen stratejik dalam proses penyelenggaraan SMK

(6) Melakukan diskusi dengan teman sejawat dan promotor untuk membantu

peneliti dalam mengdentifikasi, memahami, menganalisis, dan menarik

kesimpulan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Sedangkan untuk menjamin objektivitas data penelitian, peneliti

menempuh langkah-langkah berikut:

(1) Berdiskusi dengan promotor dan teman sejawat untuk memfasilitasi logika

analisis data dan interpretasi. Promotor dan teman sejawat terus dilibatkan

dalam berbagai diskusi mengenai analisis awal dan strategi berikutnya

untuk menghimpun dan membuat pola-pola data. Pelibatan ini merupakan

proses pencarian pertanyaan untuk membantu peneliti dalam memahami

sikap, nilai-nilai, dan peranan peneliti dalam penelitian.

(2) Melengkapi semua catatan lapangan dengan tanggal, waktu, tempat, orang,

dan berbagai aktivitas untuk mendapatkan akses informasi lalu menata

dengan rapi setiap data yang telah berhasil dikumpulkan.

(3) Memperkuat bukti-bukti formal terhadap temuan awal dengan cara

melakukan konfirmasi formal terhadap aktivitas pengumpulan data,

pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan individu-individu yang

kaya akan informasi yang dibutuhkan.

(4) Melakukan self critique guna menghindari opini, kecenderungn dan persepsi

476

DAFTAR BACAAN

Abbas & Suyanto. (2001). Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa.

Yogyakarta: AdiCita.

Adiwikarta, Sudarja. (1994). Peran dan Strategi Dasar Pendidikan Dalam

Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Desa. Seminar Nasional Tentang Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Terpencil. Bandung: IKA IKIP Bandung.

Alma, Buchari. (2000). Kewirausahaan. Bandung: Alfabeta.

---, (2003), Pemasaran Stratejik Jasa Kependidikan, Bandung, Alfabeta.

Anwar, Moch Idochi. (2003). Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya

Pendidikan (Teori, Konsep, dan Isu), Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. (1993). Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi

dan Kejuruan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Atmodiwirio, Soebagio & Totosiswanto, Soeranto. (1991). Kepemimpinan Kepala

Sekolah. Semarang: Adhi Waskita.

Badeni & Saparahayuningsih, Sri. (2002). “Efisiensi Sekolah Menengah Kejuruan

dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda”. Jurnal Pendidikan

Mimbar Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung: No. 3 tahun XXI 2002.

Bastian, Aulia Reza. (2002). Reformasi Pendidikan. Yogyakarta: Lappera

Pustaka Utama,

Bennis, Waeren. (1996). “Mengapa Pemimpin Tidak Mampu Memimpin”, dalam

Buku Pintar Manajer. Jakarta: Binarupa Aksara.

Bennis, W dan Mische, M. (1995) The 2