BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit

Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit mempunyai tugas

menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara serta pelayanan pembedahan darurat, bagi pasien yang datang dengan gawat darurat medis. Pelayanan pasien gawat darurat adalah pelayanan yang memerlukan pelayanan

segera, yaitu cepat, tepat dan cermat untuk mencegah kematian dan kecacatan. Salah satu indikator mutu pelayanan adalah waktu tanggap (respons time) (Depkes RI,

2006)

Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) dalam mencegah kematian dan cacat ditentukan oleh : a) k

.

ecepatan ditemukan penderita, b) kecepatan meminta

pertolongan, dan c) kecepatan dalam kualitas pertolongan yang diberikan untuk menyelamatkannya. Penyebab kematian penderita gawat darurat yaitu 50%

meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dan pada pasien trauma (35 % meninggal dalam 1- 2 jam setelah trauma, disebabkan oleh : trauma kepala berat (hematoma

subdural atau ekstradural), trauma toraks (hematoma toraks atau lascriasis hati),

fraktur femur atau pelvis dengan perdarahan massif, 15% meninggal setelah beberapa

hari atau minggu karena mati otak, gagal organ atau multi organ), 50% meninggal

2.1.1. Prosedur Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit

Prosedur pelayanan di suatu rumah sakit, pasien yang akan berobat akan diterima oleh petugas kesehatan setempat baik yang berobat di rawat inap, rawat jalan

(poliklinik) maupun di IGD untuk yang penyakit darurat/emergency dalam suatu prosedur pelayanan rumah sakit. Prosedur ini merupakan kunci awal pelayanan petugas kesehatan rumah sakit dalam melayani pasien secara baik atau tidaknya,

dilihat dari sikap yang ramah, sopan, tertib, dan penuh tanggung jawab (Ditjen Yanmed Depkes RI , 2006).

Perbedaan masing-masing prosedur dalam pelayanan pasien di rawat inap, rawat jalan, dan IGD, maka dalam tulisan ini hanya membahas prosedur pelayanan khusus untuk Instalasi Gawat Darurat saja dikarenakan pasien yang datang untuk

berobat di unit ini jumlahnya lebih banyak dan silih berganti setiap hari, serta unit pelayanan ini bersifat penting (emergency) sehingga diwajibkan untuk melayani pasien 24 jam sehari selama 7 hari dalam 1 minggu secara terus menerus (Depkes RI,

2006).

Menurut Herkutanto (2008), ketersediaan tenaga kesehatan dalam jumlah

yang cukup sesuai kebutuhan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh IGD. Selain dokter jaga yang siap di IGD, rumah sakit juga harus menyiapkan spesialis lain (bedah, penyakit dalam, anak, dll) untuk memberikan dukungan tindakan medis

spesialistis bagi pasien yang memerlukannya.

Ketentuan tentang pemberian pertolongan dalam keadaan darurat telah tegas

mana seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat atas dasar

prikemanusiaan. Rumah sakit di Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan gawat darurat 24 jam sehari sebagai salah satu

persyaratan ijin rumah sakit. Dalam pelayanan gawat darurat tidak diperkenankan untuk meminta uang muka sebagai persyaratan pemberian pelayanan.

2.1.2. Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit

Hal yang perlu dikemukakan dalam lingkup kewenangan personil dalam

pelayanan gawat darurat adalah pengertian tenaga kesehatan. Pengertian tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 1 butir 6 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut: tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pengaturan tindakan medis secara umum dalam UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dilihat dalam Pasal 63 ayat (4) yang menyatakan bahwa pelaksanaan

pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Mengacu kepada kondisi pelayanan kegawatdarutan, Depkes RI (2006), menyebutkan perawat gawat darurat mempunyai peran dan fungsi: a) fungsi

dependen, fungsi yang didelegasikan sepenuhnya atau sebagian dari profesi lain,

c) fungsi kolaboratif, yaitu melakukan kerjasama saling membantu dalam program kesehatan (perawat sebagai anggota tim kesehatan).

Klasifikasi perawat gawat darurat menurut Depkes RI (2006), mengelompokkan berdasarkan fungsinya sebagai berikut: a) fungsi independen, fungsi mandiri berkaitan dengan pemberian asuhan (care), b) fungsi dependen, fungsi

yang didelegasikan sepenuhnya atau sebagian dari profesi lain, c) fungsi kolaboratif, yaitu melakukan kerjasama saling membantu dalam program kesehatan (perawat

sebagai anggota tim kesehatan).

Menurut Hamurwono (2002), untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, maka perawat gawat darurat harus memiliki kemampuan minimal sebagai berikut: a. mengenal klasifikasi pasien

b. mampu mengatasi pasien : syok, gawat nafas, gagal jantung paru dan otak, kejang, koma, perdarahan, kolik, status asthmatikus, nyeri hebat daerah pinggul

dan kasus ortopedi

c. mampu melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan gawat darurat d. mampu melaksanakan komunikasi eksternal dan internal.

2.2. Perawat

Tenaga keperawatan salah satu sumber daya manusia di rumah sakit yang

kepada pasien secara langsung. Sehingga pelayanan keperawatan yang prima secara

psikologis merupakan sesuatu yang harus dimiliki dan dikuasai oleh perawat (Kusnanto, 2004).

Perawat merupakan sub komponen dari sumber daya manusia khusus tenaga kesehatan yang ikut menentukan mutu pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan. Keperawatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang menjadi bagian

dari sistem pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan pelayanan, perawat selalu mengadakan interaksi dengan pasien, keluarga, tim kesehatan dan lingkungannya di

mana pelayanan tersebut dilaksanakan (Potter dan Perry, 2005).

2.2.1. Definisi Perawat

Nursalam (2007), mendefinisikan keperawatan sebagai suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang

didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif kepada individu, keluarga dan masyarakat baik sakit

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Perawat

Menurut Kusnanto (2004) fungsi perawat adalah :

a. Mengkaji kebutuhan pasien, keluarga, kelompok dan masyarakat serta sumber

yang tersedia dan potensial untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Merencanakan tindakan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan

masyarakat berdasarkan diagnosis keperawatan.

c. Melaksanakan rencana keperawatan meliputi upaya peningkatan kesehatan,

pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan dan pemeliharaan kesehatan

termasuk pelayanan pasien dan keadaan terminal. d. Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan.

e. Mendokumentasikan proses keperawatan.

f. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti atau dipelajari serta merencanakan

studi kasus guna meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ketrampilan dan praktek keperawatan.

g. Berperan serta dalam melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada pasien,

keluarga, kelompok serta masyarakat.

h. Bekerja sama dengan disiplin ilmu terkait dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada pasien, keluarga, kelompok dan masyarakat.

i. Mengelola perawatan pasien dan berperan sebagai ketua tim dalam melaksanakan

kegiatan keperawatan.

Hadjam (2001), mengemukakan beberapa modal dasar perawat dalam

mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi, memegang teguh etika profesi,

mempunyai emosi yang stabil, percaya diri, bersikap wajar, dan berpenampilan memadai.

Perawat sebagai seorang tenaga profesional dalam bidang pelayanan kesehatan yang dihadapinya adalah manusia, sehingga dalam hal ini empati mutlak harus dimiliki oleh seorang perawat. Dengan empati, seorang perawat akan mampu

mengerti, memahami dan ikut merasakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan dan apa yang diinginkan pasien (Potter dan Perry.2005).

Untuk dapat memberikan pelayanan yang prima maka seorang perawat harus peka dalam memahami alur pikiran dan perasaan pasien serta bersedia mendengarkan keluhan pasien tentang penyakitnya. Dengan demikian perawat dapat mengerti bahwa

apa yang dikeluhkan merupakan kondisi yang sebenarnya, sehingga respon yang diberikan terasa tepat dan benar bagi pasien (Potter dan Perry.2005).

2.3. Kinerja

Menurut Ilyas (2002) kinerja adalah penampilan karya personal baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personal.

Menurut Mangkunegara (2005) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan

memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerja dan produktivitasnya.

Kompetensi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja.

Menurut Ruky (2001), kinerja adalah kegiatan atau program yang diprakarsai

dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi untuk merencanakan, mengarahkan dan

mengendalikan prestasi karyawan. Menurut Lembaga Administrasi Negara, kinerja

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program,

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

2.3.1. Faktor - Faktor yang Memengaruhi Kinerja

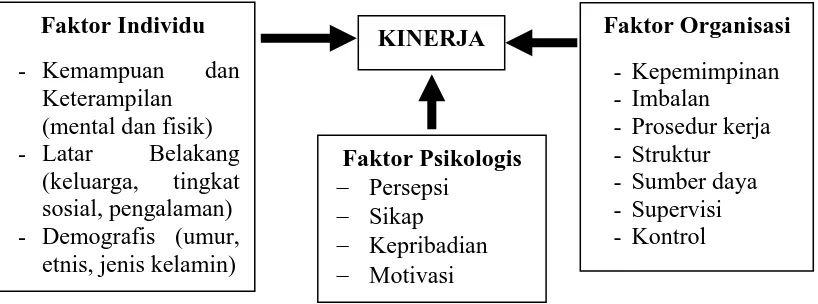

Menurut Gibson (1996) untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi

kinerja personel dilakukan pengkajian terhadap tiga kelompok variabel yaitu :

Variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Ketiga variabel

tersebut memengaruhi perilaku kerja personel yang berkaitan dengan tugas-tugas

yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran dalam organisasi.

Menurut Ilyas (2000), untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kinerja

personal dilakukan pengkajian terhadap beberapa teori kinerja. Secara teoritis ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi perilaku kinerja dan kerja yaitu variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Ketiga kelompok variabel

tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran suatu jabatan

atau tugas.

2.3.2. Penilaian Kinerja

Menurut Rivai (2005), penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditentukan perusahaan. Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang, meliputi dimensi kinerja karyawan dan akuntabilitas.

Menurut Rivai (2005) pada dasarnya ada dua model penilaian kinerja : 1. Penilaian Kinerja Berorientasi Masa Lalu

(a) Skala Peringkat (Rating Scale)

Metode ini merupakan metode yang paling tua yang digunakan dalam penilaian prestasi, di mana para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.

(b) Daftar Pertanyaan (Checklist)

(c) Metode dengan Pilihan Terarah

Metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan mengurangi subjektivitas dalam penilaian. Salah satu sasaran dasar pendekatan pilihan ini adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah penilaian dengan memaksa suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan deskriptif yang kelihatannya mempunyai nilai yang sama.

(d) Metode Peristiwa Kritis (Critical Incident Method)

Metode ini bermanfaat untuk memberi karyawan umpan balik yang terkait langsung dengan pekerjaannya.

(e) Metode Catatan Prestasi

Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan, yang banyak digunakan terutama oleh para profesional, misalnya penampilan, kemampuan berbicara, peran kepemimpinan dan aktivitas lain yang berhubungan dengan pekerjaan.

(f) Skala Peringkat dikaitkan dengan Tingkah Laku (Behaviorally Anchored

Rating Scale=BARS)

Penggunaan metode ini menuntut diambilnya tiga langkah, yaitu: 1) Menentukan skala peringkat penilaian prestasi kerja

2) Menentukan kategori prestasi kerja dengan skala peringkat

3) Uraian prestasi kerja sedemikian rupa sehingga kecenderungan perilaku

(g) Metode Peninjauan Lapangan (Field Review Method)

Di sini penilai turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM. Spesialis SDM mendapat informasi dari atasan langsung perihal

karyawannya, lalu mengevaluasi berdasarkan informasi tersebut. (h) Tes dan Observasi Prestasi Kerja (Performance Test and Observation)

Karyawan dinilai, diuji kemampuannya, baik melalui ujian tertulis yang

menyangkut berbagai hal seperti tingkat pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan dan harus ditaati atau melalui ujian

parktik yang langsung diamati oleh penilai.

(i) Pendekatan Evaluasi Komparatif (Comparative Evaluation Approach)

Metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang dengan

karyawan lain yang menyelenggarakan kegiatan sejenis. 2. Penilaian Kinerja Berorientasi Masa Depan

a. Penilaian Diri Sendiri (Self Appraisal)

Penilaian diri sendiri adalah penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan-kekuatan

dan kelemahan dirinya sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang.

b. Manajemen Berdasarkan Sasaran (Management by Objective)

Merupakan suatu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja

c. Penilaian dengan Psikolog

Penilaian ini lazimnya dengan teknik terdiri atas wawancara, tes psikologi, diskusi-diskusi dengan penyelia-penyelia.

3. Pada organisasi dengan tingkat manajemen majemuk, personel biasanya dinilai oleh manajer yang tingkatnya lebih tinggi. Penilaian termasuk yang dilakukan oleh penyelia atau atasan langsung kepadanya laporan kerja personel

disampaikan. Penilaian ini dapat juga melibatkan manajer lini unit lain. Sebagai contoh, personel bagian pembelian dapat dinilai oleh manajer produksi sebagai

sebagai pemakai barang yang dibeli. Hal ini normal terjadi bila interaksi antara personel dan unit lain cukup tinggi. Sebaiknya penggunaan penilaian atasan dari bagian lain dibatasi, hanya pada situasi kerja kelompok dimana individu sering

melakukan interaksi. Pada penilaian manajer, biasanya dilakukan oleh beberapa atasan manajer dengan tingkat lebih tinggi yang sering bekerja sama dalam kelompok kerja. Penilaian kerja kelompok akan sangat bernilai jika penilaian

dilakukan dengan bebas dan kemudian dilakukan mufakat dengan diskusi. Hasil penilaian akhir seharusnya tidak dihubungkan dengan kemungkinan adanya

perbedaaan pendapat diantara penilai. Penilaian kelompok dapat menghasilkan gambaran total kinerja personel lebih tepat, tetapi kemungkinan terjadi bias dengan kecenderungan penilaian lebih tinggi sehingga menghasilkan penilaian

yang merata.

Penilaian atasan langsung sangat penting dari seluruh sistem penilaian kinerja.

dapat diterima oleh akal sehat. Para atasan merupakan orang yang tepat untuk

mengamati dan menilai kinerja bawahannya. Oleh sebab itu, seluruh sistem penilaian umumnya sangat tergantung pada evaluasi yang dilakukan o!eh atasan

(Rivai, 2005).

2.3.3. Kinerja Keperawatan

Kinerja profesi keperawatan dinilai tidak hanya berdasarkan konsep keilmuan yang dimiliki tetapi juga berdasarkan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Untuk

memberikan pelayanan yang prima seorang perawat tidak hanya membutuhkan keahlian medis tetapi harus memiliki empati dan tingkat emosionalitas yang baik

(PPNI, 2002).

Dengan berkembangnya keperawatan sebagai suatu profesi, diperlukan penetapan standar praktik keperawatan. Standar praktik sangat penting untuk menjadi

pedoman objektif di dalam menilai asuhan keperawatan. Apabila sudah ada standar, klien akan yakin bahwa ia mendapatkan asuhan yang bermutu tinggi. Standar praktik

juga sangat penting jika terjadi kesalahan yang terkait dengan hukum (Sitorus, 2006). Penetapan standar ini juga bertujuan untuk mempertahankan mutu pemberian asuhan keperawatan yang tinggi (PPNI, 2002). Persatuan Perawat Nasional Indonesia

(PPNI) sudah menetapkan standar praktek keperawatan yang dikembangkan berdasarkan standar praktik keperawatan yang dikeluarkan oleh American Nursing

Association/ANA (PPNI, 2002). Standar praktik keperawatan adalah :

Standar II : Perawat menetapkan diagnosa keperawatan.

Standar III : Perawat mengidentifikasi hasil yang diharapkan untuk setiap klien. Standar IV : Perawat mengembangkan rencana asuhan keperawatan yang berisi

rencana tindakan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Standar V : Perawat mengimplementasikan tindakan yang sudah ditetapkan dalam rencana asuhan keperawatan.

Standar VI : Perawat mengevaluasi perkembangan klien dalam mencapai hasil akhir yang sudah ditetapkan.

Standar pelayanan keperawatan yang disebutkan di atas merupakan standar umum yang dilakukan oleh seluruh perawat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perawat. Khusus dalam pelayanan keperawatan gawat darurat, setiap perawat

juga melakukan kegiatan: pengelolaan peralatan, kerjasama dengan tenaga kesehatan lain, pasien dan keluarga pasien, serta melakukan rujukan pasien (Kusnanto, 2004).

Kinerja perawat di Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. Djasamen Saragih

Pematangsiantar berdasarkan:

a. Implementasi asuhan keperawatan kegawatdaruratan (khususnya pelaksanaan

tahapan ABCD (Airway-Breathing–Circulation–Disability). Kegiatan yang dilakukan perawat dalam tahapan ABCD adalah:

- Airway

Menilai jalan nafas dan pernafasan: bila penderita sadar dapat berbicara kalimat panjang. Airway baik, bila penderita tidak sadar bisa menjadi lebih

Pengelolaan jalan nafas:

- Penghisapan (suction) – bila ada cairan - Menjaga jalan nafas secara manual

Bila penderita tidak sadar maka lidah dapat dihindarkan jatuh kebelakang dengan melekukan : (a) angkat kepala-dagu (head tilt-chin manouvre), prosedur ini tidak boleh dipakai bila ada kemungkinan patah tulang leher,

dan (b) angkat rahang (jaw thrust). - Breathing

Bila airway sudah baik, belum tentu pernafasan akan baik sehingga perlu selalu dilakukan pemeriksaan apakah ada pernafasan penderita sudah adekuat atau belum. Bila penderita sadar, dapat berbicara tetapi tidak dapat

berbicara kalimat panjang : airway baik, breathing terganggu, penderita terlihat sesak, sesak nafas dapat terlihat atau mungkin juga tidak.

Tindakan yang dilakukan adalah:

- Pemberian Oksigen : (a) kanul hidung (nasal canule) dan (b) masker oksigen (face mask)

- Pernafasan Buatan (artificial ventilation), bila diperlukan, pernafasan buatan dapat diberikan dengan cara mouth to mouth ventilation ( mulut ke mulut ). Dengan cara ini akan dicapai konsentrasi oksigen hanya 18%

- Circulation

Kondisi umum dilihat dari: (a) frekuensi denyut jantung normal adalah 60-80/menit, (b) penentuan denyut nadi pada orang dewasa dan anak-anak

denyut nadi diraba pada a.radialis (lengan bawah, dibelakang ibu jari) atau a.karotis, yakni sisi samping dari jakun, (c) henti jantung, dengan gejala henti jantung adalah gejala syok yang sangat berat. Penderita

mungkin masih akan berusaha menarik nafas satu atau dua kali. Setelah itu akan berhenti nafas dan pada perabaan nadi tidak ditemukan a.karotis yang

berdenyut. - Disability

Bila ditemukan henti jantung maka harus dilakukan masase jantung luar

yang merupakan bagian dari Resusitasi Jantung Paru (RJP). RJP hanya menghasilkan 25-30% dari curah jantung (cardiac output) sehingga oksigen tambahan mutlak diperlukan.

Langkah-langkah yang harus diambil pada sebelum memulai RJP : (a). Tentukan tingkat kesadaran (respon penderita)

(b). Panggil bantuan bila petugas sendiri, maka jangan mulai RJP sebelum memanggil bantuan

(c). Penderita harus dalam keadaan terlentang, bila dalam keadaan

(d). Periksa pernafasan dengan inspeksi, palpasi dan aiskultasi. Pemeriksan

ini paling lama 3-5 detik. Bila penderita bernafas penderita tidak memerlukan RJP

(e). Berikan pernafasan buatan 2 kali. Bila pernafasan buatan pertama tidak berhasil, maka posisi kepala diperbaiki atau mulut lebih dibuka. Bila pernafasan buatan kedua tidak berhasil (karena resistensi/tahanan yang

kuat), maka airway harus dibersihkan dari obstruksi (heimlich

manouvre, finger sweep)

(f). Periksa pulsasi a, karotis (5-10 detik). Bila ada pulsasi, dan penderita bernafas, dapat berhenti. Bila ada pulsasi dan penderita tidak bernafas diteruskan nafas buatan. Bila tidak ada pulsasi dilakukan RJP.

Teknik Resusitasi Jantung Paru (Cardiopulmonary Resusitation) dapat dilakukan oleh 1 atau 2 orang, yaitu:

(a) Posisi penderita dalam keadaan terlentang pada dasar yang keras. (b) Posisi petugas berada setinggi bahu penderita bila akan melakukan

RJP 1 orang, bila penderita dilantai, petugas berlutut seinggi bahu,

disisi kanan penderita. Posisi paling ideal sebenernya adalah dengan ‘menunggangi’ penderita, namun sering dapat diterima oleh keluarga penderita.

(c) Tempat kompresi 2 inci diatas prosesus xifoideus pada tengah

sternum. Jari-jari kedua tangan dapat dirangkum, namun tidak boleh

(d) Kompresi dilakukan dengan meluruskan siku, beban pada bahu,

bukan pada siku. Kompresi dilakukan sedalam 3-5 cm. cara lain untuk memeriksa pulsasi a, karotis yang seharusnya ada pada setiap

kompresi.

(e) Perbandingan Kompresi-Ventilasi. Pada dewasa (2 dan 1 petugas) 15 :

2 anak, maupun bayi, perbandingan kompresi-ventilasi adalah 5:1, ini

akan menghasilkan kurang lebih 12 kali ventilasi setiap menitnya, pada dewasa dalam satu menit dilakukan 4 siklus.

(f) Memeriksa pulsasi dan pernafasan. Tanda-tanda keberhasilan tehnik

RJP : Nadi karotis mulai berdenyut, pernafasan mulai spontan, kulit yang tadinya berwarna keabu-abuan mulai menjadi merah. Bila denyut

karotis sudah timbul teratur, maka kompresi dapat di hentikan tetapi pernafasan buatan tetap diteruskan sampai timbul nafas spontan.

(g) Menghentikan RJP. Bila RJP dilakukan dengan efektif, kematian biologis akan tertunda. RJP harus dihentikan tergantung pada :

- lamanya kematian klinis

- prognosis penderita (ditinjau dari penyebab henti jantung)

(h) Komplikasi RJP

- Patah tulang iga, sering terjadi terutama pada orang tua. RJP tetap diteruskan walaupun terasa ada tulang yang patah. Patah tulang iga mungkin terjadi bila posisi tangan salah

- Perdarahan pada perut, disebabkan karena robekan hati atau limpa (Basoeki dkk, 2008).

2.4. Beban Kerja

2.4.1. Pengertian Beban Kerja

Menurut Munandar (2001), beban kerja adalah suatu kondisi dari pekerjaan

dengan uraian tugasnya yang harus diselesaikan pada batas waktu tertentu. Beban

kerja dapat dibedakan lebih lanjut ke dalam beban kerja berlebih/terlalu sedikit

’kuantitatif’, yang timbul sebagai akibat dari tugas-tugas yang terlalu banyak/sedikit

diberikan kepada tenaga kerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu, dan beban

kerja berlebih/terlalu sedikit ’kualitatif’, yaitu jika orang merasa tidak mampu untuk

melakukan suatu tugas, atau tugas tidak menggunakan ketrampilan dan/atau potensi

dari tenaga kerja. Disamping itu beban kerja berlebih kuantitatif dan kualitatif dapat

menimbulkan kebutuhan untuk bekerja selama jumlah jam yang sangat banyak, yang

merupakan sumber tambahan dari stres. Everly & Girdano (dalam Munandar, 2001)

menambahkan kategori lain dari beban kerja, yaitu kombinasi dari beban kerja

Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu

jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara jumlah pekerjaan dengan

waktu. Setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri

maupun masyarakat di sekelilingnya, untuk itu perlu dilakukan upaya penyerasian

antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar, sehingga diperoleh

produktivitas kerja yang optimal (UU Kesehatan No 36 Tahun 2009).

Menurut Irwandy (2007), beban kerja adalah frekuensi kegiatan rata-rata dari

masing-masing pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja meliputi beban kerja fisik maupun mental. Akibat beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seorang perawat menderita gangguan

atau penyakit akibat kerja. Beban kerja berkaitan erat dengan produktifitas tenaga kesehatan, di mana 53,2% waktu yang benar-benar produktif yang digunakan untuk

pelayanan kesehatan langsung dan sisanya 39,9% digunakan untuk kegiatan penunjang.

2.4.2. Klasifikasi Beban Kerja

Menurut Munandar (2001), mengklasifikasikan beban kerja sebagai berikut :

a. Beban berlebih kuantitatif

Beban berlebih secara fisik ataupun mental akibat terlalu banyak melakukan

Dalam konteks pelayanan pasien di IGD, maka semakin banyak pasien

dengan kondisi gawat dan darurat yang harus ditangani secara cepat dan cermat melalui konsep ABCD merupakan gambaran beban kerja berlebih secara kuantitatif.

Kondisi pasien gawat dan darurat menuntut perawat bekerja secara optimal serta tidak boleh melakukan kesalahan yang dapat berakibat fatal bagi keselamatan jiwa pasien, hal ini merupakan cerminan adanya beban berlebih kuantitatif.

b. Beban terlalu sedikit kuantitatif

Beban kerja terlalu sedikit kuantitatif juga dapat memengaruhi kesejahteraan

psikologis seseorang. Pada pekerjaan yang sederhana, di mana banyak terjadi pengulangan gerak akan timbul rasa bosan, rasa monoton. Kebosanan dalam kerja rutin sehari-hari, sebagai hasil dari terlampau sedikitnya tugas yang harus dilakukan,

dapat menghasilkan berkurangnya perhatian. Hal ini, secara potensial membahayakan jika tenaga kerja gagal untuk bertindak tepat dalam keadaan darurat.

c. Beban berlebih kualitatif

Kemajuan teknologi mengakibatkan sebagian besar pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual oleh manusia/tenaga kerja diambil alih oleh mesin-mesin

atau robot, sehingga pekerjaan manusia beralih titik beratnya pada pekerjaan otak. Pekerjaan makin menjadi majemuk sehingga mengakibatkan adanya beban berlebih kualitatif. Kemajemukan pekerjaan yang harus dilakukan seorang tenaga kerja dapat

dengan mudah berkembang menjadi beban berlebih kualitatif jika kemajemukannya memerlukan kemampuan teknikal dan intelektual yang lebih tinggi daripada yang

d. Beban terlalu sedikit kualitatif

Beban terlalu sedikit kualitatif merupakan keadaan di mana tenaga kerja tidak diberi peluang untuk menggunakan ketrampilan yang diperolehnya, atau untuk

mengembangkan kecakapan potensialnya secara penuh. Beban terlalu sedikit disebabkan kurang adanya rangsangan akan mengarah ke semangat dan motivasi yang rendah untuk kerja. Tenaga kerja akan merasa bahwa ia "tidak maju-maju", dan

merasa tidak berdaya untuk memperlihatkan bakat dan ketrampilannya.

2.4.3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Beban Kerja

Manuaba (2000) menyatakan bahwa beban kerja dipengaruhi faktor – faktor

sebagai berikut :

a.. Faktor eksternal yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti ;

- Tugas-tugas yang dilakukan yang bersifat fisik seperti tata ruang, tempat

kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja, sedangkan tugas-tugas yang bersikap mental seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan

pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan.

- Organisasi kerja seperti lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir,

kerja malam, sistem pengupahan, model struktur organisasi, pelimpahan tugas

dan wewenang.

- Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kimiawi,

b. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Reaksi tubuh disebut Strain , berat ringannya strain

dapat dinilai baik secara obyektif maupun subyektif. Faktor internal meliputi faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan), faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan dan kepuasan).

2.4.4. Dampak Beban Kerja

Beban kerja yang terlalu berlebihan akan menimbulkan kelelahan baik fisik atau mental dan reaksi –reaksi emosional seperti sakit kepala, gangguan pencernaan

dan mudah marah. Sedangkan pada beban kerja yang terlalu sedikit di mana pekerjaan yang terjadi karena pengulangan gerak akan menimbulkan kebosanan, rasa monoton Kebosanan dalam kerja rutin sehari-hari karena tugas atau pekerjaan yang

terlalu sedikit mengakibatkan kurangnya perhatian pada pekerjaan sehingga secara potensial membahayakan pekerja. Beban kerja yang berlebihan atau rendah dapat

menimbulkan stress kerja (Manuaba, 2000).

2.4.5. Penilaian Beban Kerja

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (2008), pengukuran beban kerja adalah teknik mendapatkan informasi tentang efisiensi &

kerja. Analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja yang

dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.

Analisis beban kerja dimaksudkan untuk meneliti, mengevaluasi dan

mengkaji pelaksanaan kerja, proses kerja maupun hasil kerja serta menentukan kebutuhan pegawai untuk suatu unit organisasi yang telah berjalan selama ini, dengan tujuan:

1. Mengidentifikasi sejauh mana efisiensi dan efektifitas keberadaan standar dan

parameter beban kerja, karena tolok ukur tersebut akan menggambarkan

prinsip rasional, efektif, efisien, realistik dan operasional secara nyata. Target Kegiatan di masa akan datang

2. Memperoleh gambaran mengenai kondisi riil pegawai baik kuantitatif maupun

kualitatif dan kompetensinya pada suatu unit kerja sebagai bahan kajian perumusan formasi dan rasio kebutuhan pegawai untuk keperluan pra penataan kelembagaan.

3. Memperjelas dan mempertegas penyusunan format kelembagaan yang akan

dibentuk secara lebih proporsional maupun tata hubungan sistem yang ingin

dibangun dan tercapai kesesuaian antara kewenangan dan tujuan organisasi dengan besaran organisasinya.

dan menjadi persyaratan wajib yang harus dimililiki oleh tenaga kesehatan sebelum bekerja di pelayanan kesehatan ataupun sebagai fasilitator klinik untuk dapat melakukan asuhan gawat darurat. Perawat yang telah mendapatkan pelatihan Basic

Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) diharapkan mampu :

- Menjelaskan dasar-dasar manajemen gawat darurat.

- Menjelaskan tentang trauma dalam gawat darurat.

- Menjelaskan tentang gangguan kardio-pulmoner dalam gawat darurat

- Melakukan demonstrasi balut bidai dalam gawat darurat.

- Melakukan demonstrasi membebaskan jalan nafas dalam gawat darurat.

- Melakukan demonstrasi evakuasi pasien dalam gawat darurat

- Melakukan demonstrasi memberikan bantuan hidup dasar pasien yang

mengalami trauma dan gangguan kardio-pulmonar.

b. Jumlah pasien yang ditangani di instalasi gawat darurat dibandingkan dengan

jumlah tenaga perawat yang ada (bertugas).

c. Pekerjaan lain di luar tugas pokok dan fungsi perawat yang dilakukan perawat

selama bekerja, seperti membersihkan ruangan dan peralatan, mendaftarkan

pasien ke ruangan dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan Departemen Kesehatan dan Universitas Indonesia

(2005) menunjukkan 78,8 % perawat melaksanakan tugas petugas kebersihan dan

tugas non keperawatan, seperti menetapkan diagnosis penyakit dan membuat resep

obat. Hanya 50 % perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan sesuai fungsinya.

2.5. Landasan Teori

Menurut Gibson (1996), faktor-faktor yang memengaruhi kinerja adalah faktor individu, faktor organisasi dan faktor psikologis. Secara skematis teori Gibson tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Diagram Skematis Teori Perilaku dan Kinerja Menurut Gibson

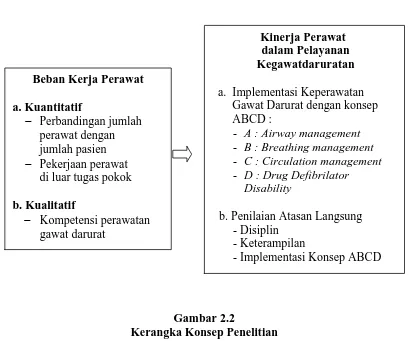

Dalam konteks permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit, maka beban kerja dalam pelayanan

kegawatdaruratan mengacu kepada Munandar (2001) yang menyatakan beban kerja meliputi beban kerja kuantitatif dengan parameter: perbandingan jumlah perawat

dengan jumlah pasien dan pekerjaan perawat di luar tugas pokok. Serta beban kerja kualitatif dengan parameter: kompetensi perawat dalam pelayanan gawat darurat

Kinerja perawatan dalam pelayanan kegawatdaruratan mengacu kepada

management, B : Breathing management, C : Circulation management dan D : Drug

Defibrilator Disability), seperti pada kerangka konsep berikut.

2.6. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat disusun kerangka konsep

penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.2 a. Implementasi Keperawatan

Gawat Darurat dengan konsep ABCD :

- A : Airway management

- B : Breathing management

- C : Circulation management

- D : Drug Defibrilator Disability

b. Penilaian Atasan Langsung - Disiplin

- Keterampilan