49 Status merokok ibu adalah status merokok atau tidaknya ibu.

Kebiasaan bapak merokok dalam rumah adalah perilaku merokok bapak di dalam rumah ketika bersama anggota rumah tangga yang lain.

Pendidikan ibu adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yang ibu tamatkan. Pendidikan bapak adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yang bapak tamatkan.

Paritas adalah jumlah kelahiran hidup oleh ibu.

Jarak kelahiran adalah interval waktu kelahiran antara anak 0-23 bulan dengan anak sebelumnya.

Umur ibu saat melahirkan adalah umur ibu saat melahirkan anak yang nilainya merupakan selisih antara umur ibu dengan umur anak.

Pendapatan adalah golongan tingkat ekonomi keluarga anak dalam kuintil.

Tinggi badan ibu adalah tinggi badan ibu dari anak yang diukur dalam satuan cm.

Stunting adalah status gizi anak 0-23 bulan yang ditentukan berdasarkan indeks panjang badan menurut umur dengan perhitungan z-score (standar deviasi/SD) standar antropometri WHO 2005 dimana nilai z-score kurang dari -2 SD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wilayah Provinsi Bali

Provinsi Bali merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Rantai pegunungan yang membentang di bagian tengah Pulau Bali ini menyebabkan wilayah ini secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dari kaki perbukitan dan pegunungan dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai (Pemerintah Provinsi Bali 2010).

Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Batas fisik sebelah utara adalah Laut Bali, sebelah timur adalah Selat Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat), sebelah selatan merupakan Samudera Indonesia dan sebelah barat adalah Selat Bali (Provinsi Jawa Timur). Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota dengan luas total wilayah Provinsi Bali adalah 5634.40 hektar dengan panjang pantai mencapai 529 km (Pemerintah Provinsi Bali 2010).

50

Jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2010 sebanyak 3890757 jiwa yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 60.21 persen dan di daerah perdesaan sebanyak 39.79 persen. Jumlah anak usia 0-1 tahun sebanyak 131447 jiwa, usia 0-2 tahun 199566 jiwa dan usia 0-5 tahun sebanyak 400904 jiwa. Seks Rasio di Provinsi Bali tahun 2010 adalah 102, berarti terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Median umur penduduk Provinsi Bali tahun 2010 adalah 30.55 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Bali termasuk kategori tua. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur <20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur >30 tahun (BPS 2010).

Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Bali adalah 48.12. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 48 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+ tahun), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Perkiraan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki sebesar 26.6 tahun dan perempuan 22.4 tahun (BPS 2010).

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 12.09 persen, tidak/belum tamat SD 16.42 persen, tamat SD/MI/sederajat 26.37 persen dan tamat SMP/MTs/sederajat sebesar 14.10 persen. Pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Persentase penduduk perempuan usia 5 tahun keatas berpendidikan minimum tamat SMP/MTs/sederajat 40.33 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki 49.84 persen. Penduduk Provinsi Bali usia 5 tahun keatas yang tamat SMA/sederajat sebesar 23.72 persen, tamat DI/DII/DIII sebesar 2.77 persen, tamat DIV/S1 sebesar 4.20 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0.31 persen (BPS 2010).

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 88.50 persen, yang berarti dari setiap 100 penduduk usia 15 tahun keatas ada 89 orang yang melek huruf. Penduduk dikatakan melek huruf jika dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. AMH penduduk usia 15 tahun keatas perempuan (84.13 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (92.89 persen) Rendahnya AMH penduduk usia 15 tahun keatas disebabkan oleh rendahnya AMH penduduk usia 45 tahun ke atas. AMH penduduk usia 45 tahun keatas sebesar 71.88 persen (BPS 2010).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Bali sebesar 73.81 persen, di mana TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan, yaitu masing-masing sebesar 83.14 persen dan 70.47 persen. Dengan jumlah pencari kerja sejumlah 24 103 orang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 1.13 persen (BPS 2010). Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (ILO 2010).

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9.5%) terletak di bagian selatan, wilayah lereng bukit yang landai (36.48%) terletak di bagian tengah dan wilayah dataran luas (54.03%) terletak di bagian utara. Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah selatan

51 berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas 3710061.32 hektar dan garis pantai sepanjang 755.829 km. Secara administrasi, Jawa Barat terbagi menjadi 17 Kabupaten dan 9 kota (Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010).

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2010 sebanyak 43053732 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 65.69 persen dan di daerah perdesaan 34.31 persen. Jumlah anak usia 0-1 tahun sebanyak 1595034 jiwa, usia 0-2 tahun sebanyak 2425386 jiwa, usia 0-5 tahun sebanyak 4953094 jiwa. Seks Rasio sebesar 104, berarti terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan (BPS 2010).

Berdasarkan sensus penduduk 2010, median umur penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2010 adalah 26.86 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat termasuk kategori penduduk usia menengah. Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 51.20. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Perkiraan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki sebesar 25.9 tahun dan perempuan 22.2 tahun.

Dari hasil Sensus 2010, Angka Melek Huruf penduduk Jawa Barat usia 15 tahun keatas sebesar 95.74 persen yang berarti dari setiap 100 penduduk usia 15 tahun keatas ada 96 orang yang melek huruf. AMH penduduk usia 15 tahun keatas perempuan (94.10 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (97.33 persen). Rendahnya AMH penduduk usia 15 tahun keatas disebabkan oleh rendahnya AMH penduduk usia 45 tahun keatas. AMH penduduk usia 45 tahun keatas sebesar 88.09 persen.

Di Provinsi Jawa Barat, persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 7.22 persen, tidak/belum tamat SD 17.87 persen, tamat SD/MI/sederajat 35.51 persen dan tamat SMP/MTs/sederajat sebesar 16.29 persen. Persentase penduduk perempuan usia 5 tahun keatas berpendidikan minimum tamat SMP/MTs/sederajat 36.86 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki 41.84 persen. Penduduk Provinsi Jawa Barat usia 5 tahun keatas yang tamat SMA/sederajat sebesar 17.93 persen, tamat DI/DII/DIII sebesar 2.02 persen, tamat DIV/S1 sebesar 2.88 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0.27 persen (BPS 2010).

Dari hasil SP 2010, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Barat sebesar 58.49 persen. Dengan jumlah pencari kerja sejumlah 689674 orang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 3.88 persen.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1192 pulau, 432 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Diantara 432 pulau yang sudah bernama terdapat 4 pulau besar: Flores, Sumba, Timor dan Alor dan pulau-pulau kecil antara lain: Adonara, Babi, Komodo, Rinca, Sebabi, Sebayur Kecil dan lain-lain. Batas-batas wilayah NTT, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Negara Timor

52

Leste, sebelah barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemerintah Provinsi NTT 2010).

Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 4683827 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 905943 jiwa (19.34 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 3777884 jiwa (80.66 persen). Penduduk laki-laki Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 2326487 jiwa dan perempuan sebanyak 2357340 jiwa. Jumlah anak usia 0-1 tahun sebanyak 224995 anak, anak usia 0-2 tahun sebanyak 344523 jiwa, anak usia 0-5 tahun sebanyak 719111 jiwa. Seks Rasio adalah 99, berarti terdapat 99 laki-laki untuk setiap 100 perempuan (BPS 2010).

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, median umur penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010 adalah 22.40 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk kategori menengah. Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 73.21. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 73 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 51.59 sementara di daerah perdesaan 79.34. Perkiraan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki sebesar 26.4 tahun dan perempuan 23.5 tahun.

Kualitas SDM dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan. Gerakan wajib belajar 9 tahun (1994) menargetkan pendidikan yang ditamatkan minimal tamat SMP. Persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 15.30 persen, tidak/belum tamat SD 27.04 persen, tamat SD/MI/sederajat 31.08 persen dan tamat SMP/MTs/sederajat sebesar 11.07 persen. Pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Persentase penduduk perempuan usia 5 tahun keatas berpendidikan minimum tamat SMP/MTs/sederajat 25.26 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki 27.92 persen Penduduk Provinsi NTT usia 5 tahun keatas yang tamat SMA/sederajat sebesar 11.91 persen, tamat DI/DII/DIII sebesar 1.45 persen, tamat DIV/S1 sebesar 2.03 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0.11 persen (BPS 2010).

Di NTT, AMH penduduk usia 15 tahun keatas tahun 2010 sebesar 85.75 persen. Penduduk dikatakan melek huruf jika dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. AMH penduduk usia 15 tahun keatas perempuan (83.75 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (87.88 persen). Rendahnya AMH penduduk usia 15 tahun keatas disebabkan oleh rendahnya AMH penduduk usia 45 tahun keatas. AMH penduduk usia 45 tahun keatas sebesar 69.78 persen. AMH penduduk usia 45 tahun keatas perempuan (63.49 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (76.40 persen) (BPS 2010).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi NTT tahun 2010 sebesar 73.24 persen, di mana TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan, yaitu masing-masing sebesar 81.21 persen dan 65.71 persen. Sementara itu bila dibandingkan menurut perbedaan wilayah, TPAK di perkotaan lebih rendah daripada perdesaan, masing-masing sebesar 52.21 persen dan 78.88 persen. Dengan jumlah pencari kerja sejumlah 22 328 orang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi ini mencapai 1.04 persen (BPS 2010).

53 Hasil

Status Gizi

Z-skor PB/U dihitung untuk mengidentifikasi status gizi anak yang sifatnya kronis. Dengan menggunakan catatan jenis kelamin, umur, panjang badan dan nilai standar WHO 2005, diperoleh z-skor masing-masing anak. Z-skor antara -2 SD hingga +2 SD diinterpretasikan normal, sedangkan dibawah -2 SD (<-2 SD) dianggap stunting. Stunting menunjukkan terjadinya kekurangan gizi kronis pada anak.

Secara umum, rata-rata z-skor anak sebesar -0.87+2.51. Nilai rata-rata tersebut tergolong normal namun hampir 1 SD di bawah median standar WHO 2005. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata z-skor PB/U anak Bali, Jawa Barat dan NTT (p=0.001) (Tabel 10). Berdasarkan uji post hoc lebih lanjut, rata-rata z-skor PB/U anak antara di Bali dan Jabar tidak berbeda nyata (p=0.370) begitu juga antara Bali dan NTT (p=0.837). Sedangkan z-skor PB/U anak antara di Jabar dan NTT berbeda nyata (p=0.001). Rata-rata z-skor PB/U anak di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan di NTT. Rata-rata z-skor anak di Bali -1.10+2.22, di Jawa Barat -0.74+2.53 dan di NTT -1.43+2.47.

Tabel 10 Rata-rata z-skor PB/U anak masing-masing provinsi

Provinsi .n % Z-skor PB/U p-value*

Rata-rata SD Bali 117 7.5 -1.10 2.22 Jawa Barat 1217 78.3 -0.74 2.53 0.001 NTT 220 14.2 -1.43 2.47 Total 1554 100.0 -0.87 2.51 - *Anova

Setelah z-skor dihitung untuk tiap-tiap anak, diperoleh kategori status gizi masing-masing anak. Dengan menggunakan z-skor indeks PB/U maka interpretasinya dibagi menjadi dua kategori, yaitu status gizi normal dan stunting. Dikatakan normal bila z-skor PB/U -2 SD atau diatas -2 SD (>-2 SD). Stunting

bila z-skor dibawah -2 SD (<-2 SD).

Tabel 11 Sebaran anak berdasarkan status gizi indeks PB/U dan provinsi

Provinsi Normal Stunting Total

.n % .n % .n % Bali 75 64.1 42 35.9 117 100.0 Jawa Barat 835 68.6 382 31.4 1217 100.0 NTT 121 55.0 99 45.0 220 100.0 Total 1031 66.3 523 33.7 1554 100.0

Lebih dari sepertiga anak dalam penelitian ini termasuk kategori

54

SD). Anak stunting paling banyak ditemukan di NTT (45.0%). Jumlah anak

stunting di Bali (35.9%) ternyata sedikit lebih besar dibandingkan jumlah anak

stunting di Jawa Barat (31.4%) (Tabel 11). Wilayah/Daerah

Wilayah/daerah dibedakan menjadi dua, yaitu perkotaan dan pedesaan. Dalam penelitian ini, 54.5% anak tinggal di perkotaan dan 45.5% tinggal di pedesaan. Di provinsi Bali persentase anak di wilayah perkotaan sedikit lebih besar daripada di pedesaan, masing-masing 52.1% dan 47.9%. Di Provinsi Jawa Barat, anak daerah perkotaan (59.1%) jauh lebih banyak dibandingkan pedesaan (40.9%). Berbeda dengan NTT, anak dari pedesaan lebih banyak dibandingkan dari perkotaan, masing-masing 69.5% dan 30.5%.

Tabel 12 menunjukkan baik di Bali, Jabar maupun NTT, anak stunting di pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan di perkotaan. Jika dilihat dari

panjang badan anak, rata-rata z skor PB/U anak-anak di perkotaan sebesar -0.69+2.52, sedangkan rata-rata z skor PB/U di pedesaan -1.07+2.49 di bawah

rata-rata z-skor 3 provinsi (-0.87+2.51). Rata-rata z-skor anak di perkotaan dengan anak di pedesaan berbeda nyata (p=0.004).

Tabel 12 Sebaran anak berdasarkan wilayah/daerah dan provinsi

Wilayah Normal Stunting Total Z-skor PB/U

.n % .n % .n % Perkotaan Bali 42 68.9 19 31.1 847 54.5 -0.69+2.52 Jabar 502 69.8 217 30.2 NTT 41 61.2 26 38.8 Total 585 69.1 262 30.9 Pedesaan Bali 33 58.9 23 41.1 707 45.5 -1.07+2.49 Jabar 333 66.9 165 33.1 NTT 80 52.3 73 47.7 Total 446 63.1 261 36.9 Total 1031 66.3 523 33.7 1554 100.0 p-value 0.004* *t-test Jenis Kelamin

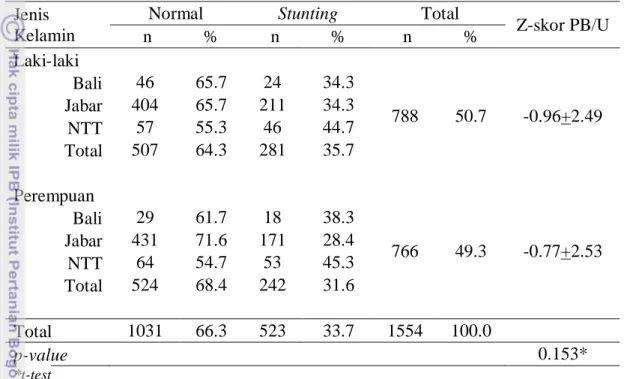

Jumlah anak laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan anak perempuan, masing-masing dengan persentase 50.7% dan 49.3%. Di Provinsi Bali, jumlah anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan, masing-masing sebesar 59.8% dan 40.2%. Begitu juga dengan Jawa Barat, lebih banyak laki-laki (50.5%) dibandingkan dengan perempuan (49.5%). Sedangkan di NTT, anak perempuan lebih banyak (53.2%) dibandingkan dengan laki-laki (46.8%).

55 Tabel 13 menunjukkan di Jabar anak laki-laki lebih banyak yang stunting

dibandingkan perempuan. Sedangkan di Bali dan NTT, jumlah anak perempuan yang stunting lebih banyak dibandingkan laki-laki. Rata-rata z-skor PB/U perempuan sebesar -0.77±2.53, sedangkan laki-laki -0.96±2.49, namun perbedaan rata-rata z-skor PB/U antara keduanya tidak berbeda nyata (p =0.153).

Tabel 13 Sebaran anak berdasarkan jenis kelamin dan provinsi Jenis

Kelamin

Normal Stunting Total

Z-skor PB/U .n % .n % .n % Laki-laki Bali 46 65.7 24 34.3 788 50.7 -0.96+2.49 Jabar 404 65.7 211 34.3 NTT 57 55.3 46 44.7 Total 507 64.3 281 35.7 Perempuan Bali 29 61.7 18 38.3 766 49.3 -0.77+2.53 Jabar 431 71.6 171 28.4 NTT 64 54.7 53 45.3 Total 524 68.4 242 31.6 Total 1031 66.3 523 33.7 1554 100.0 p-value 0.153* *t-test Usia anak

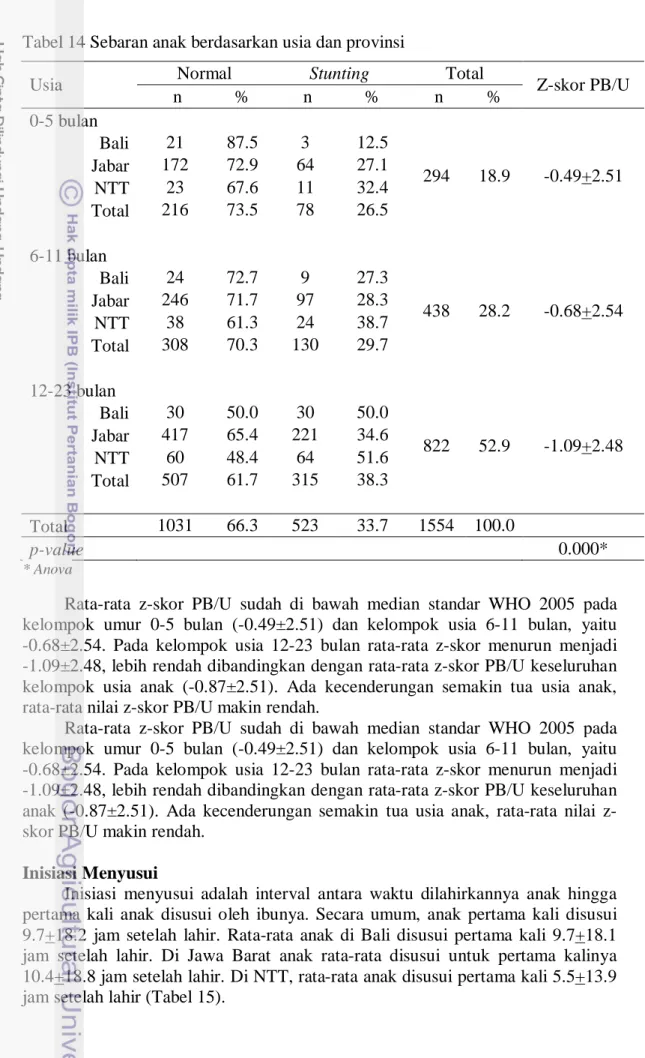

Penelitian ini hanya menggunakan sampel Riskesdas yang berusia 0 hingga 23 bulan. Tabel 14 mengklasifikasikan usia dalam 3 kelompok (0-5, 6-11 dan 12-23 bulan). Klasifikasi ini mengikuti rekomendasi WHO dimana pengelompokkan umur yang dianjurkan untuk analisis dan interpretasi data, khususnya pada kelompok anak bawah usia dua tahun adalah 0-5 bulan, 6-11 bulan, 12-23 bulan (WHO 1983).

Lebih setengahnya dari keseluruhan anak berusia antara 12-23 bulan (52.9%). 28.2% anak berusia antara 6-11 bulan dan sisanya 18.9% berusia antara 0-5 bulan. Baik di Bali, Jawa Barat maupun NTT, anak paling banyak berusia antara 12-23 bulan, 28.2% berusia antara 6-11 bulan dan lebih sedikit anak usia 0-5 bulan.

Tabel 14 menunjukkan anak yang stunting paling banyak berusia antara 12-23 bulan, dan paling sedikit berusia antara usia 0-5 bulan. Rata-rata z-skor PB/U berbeda nyata antara kelompok umur 0-5, 6-11 dan 12-23 bulan (p=0.000). Dari hasil uji post hoc lebih lanjut, ada perbadaan nyata antara rata-rata z-skor PB/U kelompok usia 0-5 bulan dengan kelompok 12-23 bulan (p=0.001) dan antara kelompok 6-11 bulan dengan kelompok 12-23 bulan (p=0.017). Sedangkan rata-rata z-skor PB/U antara kelompok 0-5 bulan dengan 6-11 bulan tidak berbeda nyata (p=0.940).

56

Tabel 14 Sebaran anak berdasarkan usia dan provinsi

Usia Normal Stunting Total Z-skor PB/U

.n % .n % .n % 0-5 bulan Bali 21 87.5 3 12.5 294 18.9 -0.49+2.51 Jabar 172 72.9 64 27.1 NTT 23 67.6 11 32.4 Total 216 73.5 78 26.5 6-11 bulan Bali 24 72.7 9 27.3 438 28.2 -0.68+2.54 Jabar 246 71.7 97 28.3 NTT 38 61.3 24 38.7 Total 308 70.3 130 29.7 12-23 bulan Bali 30 50.0 30 50.0 822 52.9 -1.09+2.48 Jabar 417 65.4 221 34.6 NTT 60 48.4 64 51.6 Total 507 61.7 315 38.3 Total 1031 66.3 523 33.7 1554 100.0 p-value 0.000* * Anova

Rata-rata z-skor PB/U sudah di bawah median standar WHO 2005 pada kelompok umur 0-5 bulan (-0.49±2.51) dan kelompok usia 6-11 bulan, yaitu -0.68±2.54. Pada kelompok usia 12-23 bulan rata-rata z-skor menurun menjadi -1.09±2.48, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata z-skor PB/U keseluruhan kelompok usia anak (-0.87±2.51). Ada kecenderungan semakin tua usia anak, rata-rata nilai z-skor PB/U makin rendah.

Rata-rata z-skor PB/U sudah di bawah median standar WHO 2005 pada kelompok umur 0-5 bulan (-0.49±2.51) dan kelompok usia 6-11 bulan, yaitu -0.68±2.54. Pada kelompok usia 12-23 bulan rata-rata z-skor menurun menjadi -1.09±2.48, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata z-skor PB/U keseluruhan anak (-0.87±2.51). Ada kecenderungan semakin tua usia anak, rata-rata nilai z-skor PB/U makin rendah.

Inisiasi Menyusui

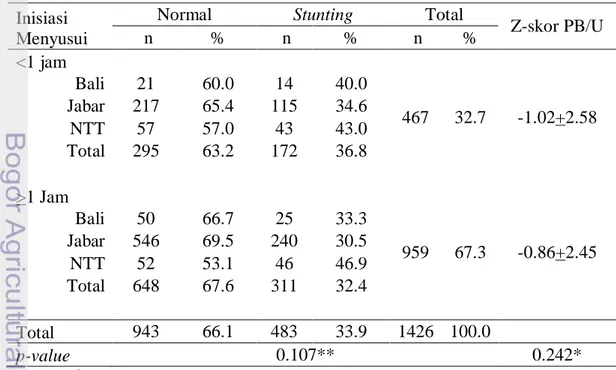

Inisiasi menyusui adalah interval antara waktu dilahirkannya anak hingga pertama kali anak disusui oleh ibunya. Secara umum, anak pertama kali disusui 9.7+18.2 jam setelah lahir. Rata-rata anak di Bali disusui pertama kali 9.7+18.1 jam setelah lahir. Di Jawa Barat anak rata-rata disusui untuk pertama kalinya 10.4+18.8 jam setelah lahir. Di NTT, rata-rata anak disusui pertama kali 5.5+13.9 jam setelah lahir (Tabel 15).

57

Tabel 15 Rata-rata inisiasi menyusui masing-masing provinsi

Provinsi .n % Inisiasi menyusui (jam) Rata-rata SD Bali 110 7.7 9.7 18.1 Jawa Barat 1118 78.4 10.4 18.8 NTT 198 13.9 5.5 13.9 Total 1426 100.0 9.7 18.2 Missing: 128

Selanjutnya untuk kepentingan analisis inisiasi menyusui diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu kurang dari 1 jam (<1 jam) dan 1 jam atau lebih (>1 jam). WHO (2001) merekomendasikan agar menyusui sebaiknya dimulai secara dini, yaitu antara 1 jam setelah kelahiran. Menyusui dini meningkatkan peluang kesuksesan menyusui nantinya.

Jumlah anak yang disusui pertama kali dalam waktu 1 jam atau lebih setelah lahir lebih banyak (67.3%) dibandingkan yang kurang dari 1 jam. Di Provinsi Bali, jumlah anak yang disusui 1 jam atau lebih lebih banyak (68.2%) dibandingkan yang disusui kurang dari 1 jam (31.8%). Di Provinsi Jawa Barat, jumlah anak yang disusui 1 jam atau lebih ditemui lebih banyak (70.3%) dibandingkan yang disusui kurang dari 1 jam (29.7%). Di Provinsi NTT, jumlah anak yang disusui 1 jam atau lebih sebesar 49.5%, sedangkan yang kurang dari 1 jam sebesar 50.5%.

Tabel 16 menunjukkan di Bali dan Jabar, jumlah anak yang stunting lebih banyak pada golongan anak yang pertama kali disusui kurang dari 1 jam setelah dilahirkan. Berbeda dengan NTT, anak yang stunting lebih banyak dari kategori inisiasi menyusui 1 jam atau lebih.

Tabel 16 Sebaran anak berdasarkan kategori inisiasi menyusui dan provinsi Inisiasi

Menyusui

Normal Stunting Total

Z-skor PB/U .n % .n % .n % <1 jam Bali 21 60.0 14 40.0 467 32.7 -1.02+2.58 Jabar 217 65.4 115 34.6 NTT 57 57.0 43 43.0 Total 295 63.2 172 36.8 >1 Jam Bali 50 66.7 25 33.3 959 67.3 -0.86+2.45 Jabar 546 69.5 240 30.5 NTT 52 53.1 46 46.9 Total 648 67.6 311 32.4 Total 943 66.1 483 33.9 1426 100.0 p-value 0.107** 0.242* *t-test, **chi-square

58

Rata-rata z-skor antara anak yang disusui pertama kali 1 jam atau lebih setelah lahir dengan anak yang disusui kurang dari 1 jam setelah lahir tidak berbeda nyata (p=0.242). Rata-rata z-skor anak yang kurang dari 1 jam setelah lahir langsung disusui sebesar -1.02+2.58. Rata-rata z-skor anak yang disusui 1 jam atau lebih setelah lahir sebesar -0.86+2.45. Berdasarkan uji chi-square tidak ada hubungan yang nyata antara inisiasi menyusui dengan stunting pada anak (p=0.107).

Pemberian Kolostrum

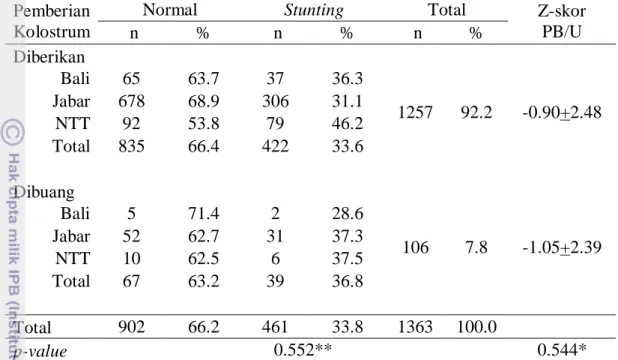

Kolostrum adalah ASI yang pertama kali keluar, biasanya encer, bening dan atau berwarna kekuning-kuningan. Dalam penelitian ini, yang dianalisis adalah perilaku ibu terhadap kolostrum, yaitu apakah kolostrum dibuang atau diberikan semasa anak baru lahir.

Di kebayakan masyarakat, ibu-ibu dapat membedakan kolostrum dengan ASI melalui warna dan konsistensinya. Tetapi secara umum, banyak ibu-ibu yang belum mengetahui arti penting dari kolostrum. Ditemukan berbagai perilaku ibu-ibu terhadap kolostrum. Ada yang memberikan keseluruhan kolostrum kepada anak dan tidak dibuang sama sekali. Ada yang dibuang sedikit lalu ASI diberikan kepada anak. Ada yang dibuang semua dan ASI diberikan kepada anak.

Perilaku yang pertama, yaitu kolostrum diberikan semua kepada anak paling banyak ditemui (74.5%). Perilaku kedua terbanyak adalah membuang sedikit kolostrum dan ASI baru diberikan kepada anak (17.8%). Masih ada 7.8% ibu yang membuang semua kolostrumnya. Di masing-masing provinsi Bali, Jabar dan NTT, perilaku ibu memberikan semua kolostrum kepada anak lebih banyak ditemui.

Untuk kepentingan analisis selanjutnya, perilaku ibu terhadap kolostrum dibagi menjadi dua, yaitu ‘kolostrum dibuang/tidak diberikan’ dan ‘kolostrum diberikan’ (Tabel 17). Perilaku ibu yang membuang sedikit kolostrum lalu memberikan ASI dimasukkan dalam kategori ‘kolostrum diberikan’. Alasannya dalam beberapa hari setelah bayi dilahirkan, kelenjar payudara masih mensekresi kolostrum. Volumenya bervariasi antara 2 dan 10 ml per pemberian ASI (feeding

per hari) dalam tiga hari pertama, tergantung paritas ibu. Ibu yang sebelumnya telah melahirkan, khususnya pernah merawat bayi yang dilahirkan sebelumnya, biasanya kolostrumnya lebih cepat keluar dan volumenya lebih besar (Villavieja

et al. 1987).

Sebesar 92.2% ibu memberikan kolostrum kepada anak dan 7.8% membuang kolostrumnya. Tabel 17 menunjukkan di Bali dan NTT, jumlah anak yang stunting lebih banyak berasal dari kelompok yang diberikan kolostrum. Sedangkan di Jabar, anak yang stunting lebih banyak pada anak yang tidak memperoleh kolostrum. Rata-rata z-skor PB/U anak yang tidak memperoleh kolostrum (-1.05+2.39) lebih rendah dibandingkan dengan anak yang memperoleh kolostrum (-0.90+2.48), namun perbedaan ini tidak signifikan (p=0.544). Berdasarkan uji chi-square, tidak ada hubungan yang nyata antara pemberian kolostrum dengan stunting pada anak (p=0.522).

59 Tabel 17 Sebaran anak berdasarkan kategori perilaku ibu terhadap kolostrum dan

provinsi Pemberian Kolostrum

Normal Stunting Total Z-skor

PB/U .n % .n % .n % Diberikan Bali 65 63.7 37 36.3 1257 92.2 -0.90+2.48 Jabar 678 68.9 306 31.1 NTT 92 53.8 79 46.2 Total 835 66.4 422 33.6 Dibuang Bali 5 71.4 2 28.6 106 7.8 -1.05+2.39 Jabar 52 62.7 31 37.3 NTT 10 62.5 6 37.5 Total 67 63.2 39 36.8 Total 902 66.2 461 33.8 1363 100.0 p-value 0.552** 0.544* *t-test, **chi-square Permulaan MP-ASI

Permulaan MP-ASI adalah umur mulai diberikannya minuman (cairan) atau makanan selain ASI kepada anak. Paling banyak anak mulai diberikan MP-ASI pertama kali saat umur kurang dari 6 bulan (64.0%). Sebanyak 27.2% anak diberikan MP-ASI pertama kali saat usia 6 bulan atau lebih.

Susu formula paling banyak digunakan oleh ibu sebagai Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) pertama (32.1%). Jenis MP-ASI terbanyak kedua yang paling sering digunakan adalah bubur tepung/bubur saring (29.9%). Ketiga terbanyak adalah bubur nasi/nasi tim/nasi dihaluskan (15.6%) (Tabel 18).

Tabel 18 Sebaran anak berdasarkan jenis pemberian MP-ASI pertama kali Jenis MP-ASI yang pertama kali diberikan .n %

Susu formula 486 32.1

Susu non formula 24 1.6

Air tajin 18 1.2

Pisang dihaluskan 93 6.1

Sari buah/juice buah 10 0.7

Bubur tepung/bubur saring 453 29.9

Bubur nasi/nasi tim/nasi dihaluskan 236 15.6

Lainnya 62 4.1

Missing 133 8.8

Total 1515 100.0

Untuk kepentingan analisis berikutnya, Permulaan MP-ASI akan dibagi menjadi dua macam, yaitu kurang dari 6 bulan (<6 bulan) dan 6 bulan atau lebih

60

(>6 bulan). Lebih banyak ibu yang mulai memberikan MP-ASI di usia kurang dari 6 bulan (65.3%) daripada di usia 6 bulan atau lebih (34.7%). Di Bali, Jawa Barat dan NTT, jumlah anak yang diberikan MP-ASI pertama kali kurang dari usia 6 bulan lebih banyak dibandingkan dengan yang lebih dari usia 6 bulan atau saat 6 bulan.

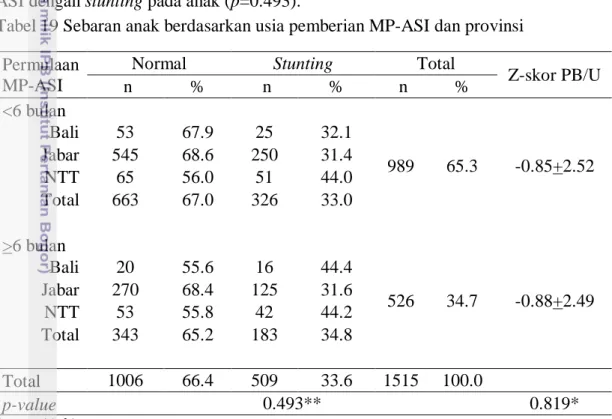

Tabel 19 menunjukkan anak yang diberikan MP-ASI pertama kali pada usia 6 bulan atau lebih secara umum lebih banyak yang mengalami stunting

dibandingkan dengan anak yang diberikan MP-ASI pertama kali pada usia kurang dari 6 bulan. Namun tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata z-skor PB/U anak yang mulai diberikan MP-ASI di usia kurang dari 6 bulan dengan anak-anak yang mulai diberikan MP-ASI di usia 6 bulan atau lebih (p=0.819). Rata-rata z-skor dan standar deviasi keduanya tidak jauh berbeda. Berdasarkan hasil uji chi-square, tidak ada hubungan yang nyata antara usia pertama kali diberikan MP-ASI dengan stunting pada anak (p=0.493).

Tabel 19 Sebaran anak berdasarkan usia pemberian MP-ASI dan provinsi Permulaan

MP-ASI

Normal Stunting Total

Z-skor PB/U .n % .n % .n % <6 bulan Bali 53 67.9 25 32.1 989 65.3 -0.85+2.52 Jabar 545 68.6 250 31.4 NTT 65 56.0 51 44.0 Total 663 67.0 326 33.0 >6 bulan Bali 20 55.6 16 44.4 526 34.7 -0.88+2.49 Jabar 270 68.4 125 31.6 NTT 53 55.8 42 44.2 Total 343 65.2 183 34.8 Total 1006 66.4 509 33.6 1515 100.0 p-value 0.493** 0.819* *t-test, **chi-square

Pemberian Makanan Pre-lakteal

Pemberian makanan pre-lakteal yang dimaksud adalah status diberikan atau tidak diberikannya minuman (cairan) atau makanan selain ASI kepada anak sebelum disusui yang pertama kali atau sebelum ASI keluar. Sebesar 62.5% ibu tidak memberikan makanan pre-lakteal kepada anaknya, sisanya (37.5%) masih banyak yang memberikan makanan pre-lakteal. Di ketiga provinsi, persentase anak yang tidak diberikan makanan pre-lakteal lebih banyak dibandingkan yang diberikan makanan pre-lakteal.

Tabel 20 menunjukkan di Bali, anak stunting lebih besar jumlahnya pada kelompok yang tidak diberikan makanan pre-lakteal, sedangkan di Jabar, anak yang stunting lebih banyak pada kelompok anak yang diberikan makanan pre-lakteal. Di NTT, persentase anak stunting antara anak yang diberikan makanan pre-lakteal dan tidak diberikan makanan pre-lakteal hampir sama. Rata-rata z-skor

61 PB/U anak yang diberikan makanan pre-lakteal (-0.93±2.46) lebih rendah daripada anak yang tidak diberikan makanan pre-lakteal (-0.84+2.49) namun perbedaan ini tidak berbeda nyata (p= 0.501). Berdasarkan uji chi-square, tidak ada hubungan yang nyata antara pemberian makanan pre-lakteal dengan stunting

(p=0.767).

Tabel 20 Sebaran anak berdasarkan status pemberian makanan pre-lakteal dan provinsi

Pemberian Makanan Pre-lakteal

Normal Stunting Total

Z-skor PB/U .n % .n % .n % Ya Bali 26 70.3 11 29.7 512 37.5 -0.93±2.46 Jabar 284 67.3 138 32.7 NTT 29 54.7 24 45.3 Total 339 66.2 173 33.8 Tidak Bali 44 62.0 27 38.0 853 62.5 -0.84+2.49 Jabar 454 70.3 192 29.7 NTT 74 54.4 62 45.6 Total 572 67.1 281 32.9 Total 911 66.7 454 33.3 1365 100.0 p-value 0.767** 0.501* *t-test, **chi-square

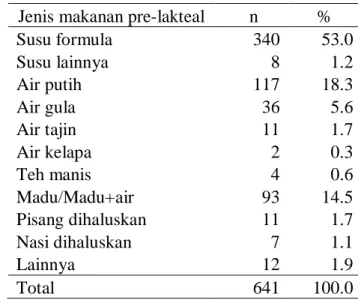

Jenis makanan yang paling banyak diberikan kepada anak saat baru lahir sebelum disusui atau sebelum ASI keluar adalah susu formula (53%). Jenis makanan pre-lakteal terbanyak kedua adalah air putih (18.3%), ketiga madu atau madu dicampur dengan air (14.5%) (Tabel 21).

Tabel 21 Jenis makanan pre-lakteal yang diberikan kepada anak Jenis makanan pre-lakteal .n %

Susu formula 340 53.0 Susu lainnya 8 1.2 Air putih 117 18.3 Air gula 36 5.6 Air tajin 11 1.7 Air kelapa 2 0.3 Teh manis 4 0.6 Madu/Madu+air 93 14.5 Pisang dihaluskan 11 1.7 Nasi dihaluskan 7 1.1 Lainnya 12 1.9 Total 641 100.0

62

Berat Badan Lahir

Berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh WHO, Berat Badan Lahir Rendah/BBLR adalah berat bayi saat lahir kurang dari 2500 g (hingga dan termasuk 2499 g). Rata-rata berat badan lahir 3145.2 gram dengan standar deviasi 487.7 gram. Bila melihat rata-rata berat badan lahir diatas, maka rata-rata anak lahir dengan berat badan normal, diatas batas berat badan lahir rendah (2499 g). Rata-rata berat badan lahir anak di NTT lebih rendah dibandingkan anak di Bali dan Jawa Barat. Rata-rata berat badan lahir anak di Bali lebih rendah daripada Jawa Barat (Tabel 22).

Sebesar 5.6% anak lahir dengan berat badan rendah (<2500 g), selebihnya 94.4% lahir dengan berat normal (2500 gram atau lebih). Diantara ketiga provinsi, prevalensi BBLR paling banyak di NTT.

Tabel 22 Rata-rata berat badan lahir anak

Provinsi .n % Berat badan lahir (g) Rata-rata SD Bali 108 8.0 3115.3 551.4 Jawa Barat 1094 81.2 3161.8 479.6 NTT 146 10.8 3042.9 487.4 Total 1348 100.0 3145.2 487.7 Missing: 206

Tabel 23 Sebaran anak berdasarkan kategori berat badan lahir dan provinsi

Berat Badan Lahir Normal Stunting Total Z-skor

PB/U .n % .n % .n % Normal Bali 65 65.0 35 35.0 1272 94.4 -0.80+2.50 Jabar 717 69.1 321 30.9 NTT 73 54.5 61 45.5 Total 855 67.2 417 32.8 Rendah Bali 4 50.0 4 50.0 76 5.6 -1.58+2.07 Jabar 33 58.9 23 41.1 NTT 5 41.7 7 58.3 Total 42 55.3 34 44.7 Total 897 66.5 451 33.5 1348 100.0 p-value 0.044** 0.002* *t-test, **chi-square

Tabel 23 menunjukkan anak yang stunting lebih banyak dari kelompok berat badan lahir rendah. Rata-rata z-skor PB/U anak yang berat badan lahirnya

63 rendah signifikan lebih rendah daripada anak yang berat badan lahirnya normal (p=0.002). Rata-rata z-skor PB/U anak-anak yang termasuk kategori BBLR lebih rendah (-1.58+2.07) dibandingkan dengan rata-rata z-skor anak yang berat badan lahirnya normal (-0.80+2.50). Berat badan lahir rendah berhubungan positif dan nyata dengan stunting pada anak usia 0-23 bulan (p=0.044).

Imunisasi Dasar

Imunisasi adalah usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Vaksin adalah bahan yang dipakai untuk merangsang pembentukan zat anti yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan, seperti vaksin BCG, DPT, campak dan melalui mulut seperti vaksin polio (Muslihatun 2010). Imunisasi yang diwajibkan sesuai program pengembangan imunisasi (PPI) adalah BCG, polio, hepatitis B, DPT dan campak.

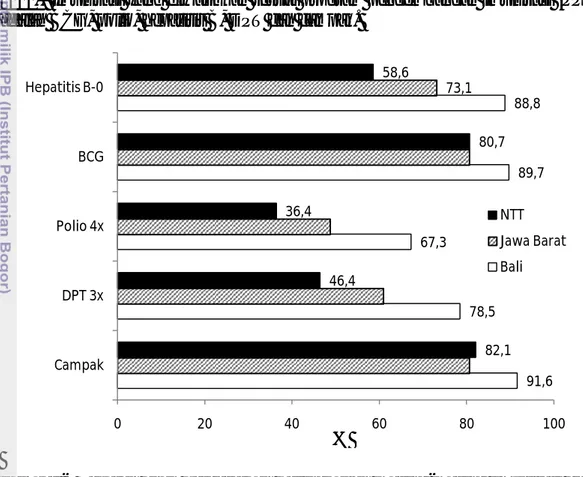

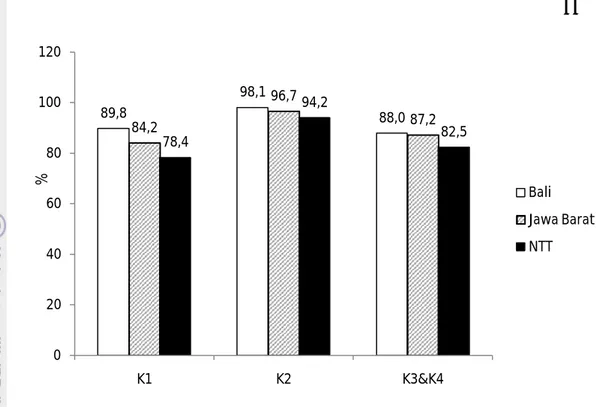

Gambar 6 Sebaran anak berdasarkan kelengkapan masing-masing imunisasi dan provinsi

Untuk kepentingan analisis berikutnya, imunisasi dasar dikategorikan menjadi dua, yaitu lengkap dan tidak lengkap. Dianggap lengkap saat anak memperoleh keseluruhan imunisasi dasar (Hepatitis B-0, BCG, DPT 3x, polio 4x dan campak) dan atau belum waktunya diberikan salah satu imunisasi tersebut. Dianggap tidak lengkap bila anak tidak memperoleh salah satu dari keseluruhan imunisasi dasar di atas.

Di Provinsi Jawa Barat dan NTT, jumlah anak yang imunisasi dasarnya tidak lengkap jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang lengkap. Berbeda dengan Bali, jumlah anak yang imunisasi dasarnya lengkap sedikit lebih banyak

91,6 78,5 67,3 89,7 88,8 73,1 82,1 46,4 36,4 80,7 58,6 0 20 40 60 80 100 Campak DPT 3x Polio 4x BCG Hepatitis B-0 NTT Jawa Barat Bali %

64

dibandingkan yang tidak lengkap. Tingkat kelengkapan imunisasi dasar anak di ketiga provinsi cenderung rendah (Gambar 6).

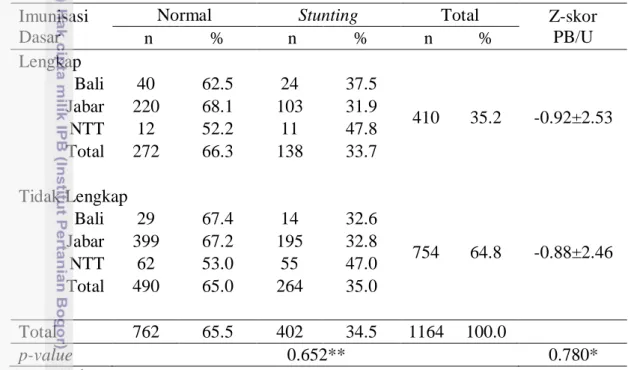

Tabel 24 menunjukkan secara umum, anak yang stunting lebih banyak pada kelompok anak yang imunisasi dasar tidak lengkap namun rata-rata z-skor PB/U anak yang imunisasi dasarnya lengkap (-0.92±2.53) dan yang tidak lengkap (-0.88±2.46) tidak berbeda nyata (p=0.780). Berdasarkan uji chi-square, tidak ada hubungan yang nyata antara imunisasi dasar tidak lengkap dan stunting pada anak (p=0.652).

Tabel 24 Sebaran anak berdasarkan kelengkapan imunisasi dasar dan provinsi Imunisasi

Dasar

Normal Stunting Total Z-skor

PB/U .n % .n % .n % Lengkap Bali 40 62.5 24 37.5 410 35.2 -0.92±2.53 Jabar 220 68.1 103 31.9 NTT 12 52.2 11 47.8 Total 272 66.3 138 33.7 Tidak Lengkap Bali 29 67.4 14 32.6 754 64.8 -0.88±2.46 Jabar 399 67.2 195 32.8 NTT 62 53.0 55 47.0 Total 490 65.0 264 35.0 Total 762 65.5 402 34.5 1164 100.0 p-value 0.652** 0.780* *t-test, **chi-square

Antenatal Care (ANC)

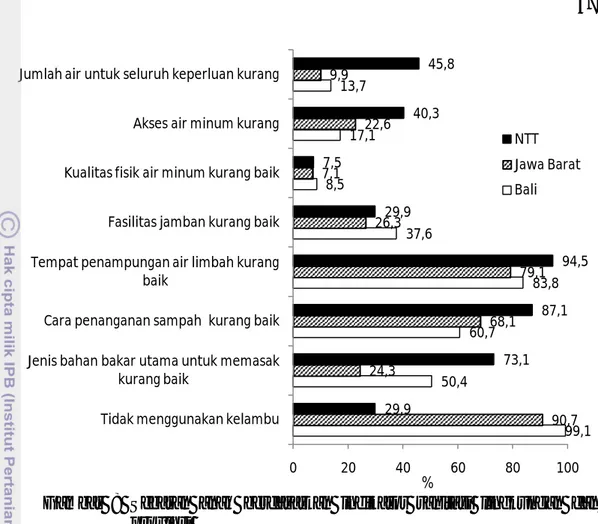

Frekuensi kunjungan antenatal care (ANC) adalah jumlah kunjungan pemeriksaan kehamilan yang ibu lakukan selama mengandung anak 0-23 bulan. Merujuk pada Pedoman Pelayanan Antenatal (Depkes RI 2007), kunjungan pelayanan antenatal sebaiknya dilakukan minimal sebanyak 4 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester pertama (K1), satu kali pada trimester kedua (K2) dan dua kali pada trimester ketiga (K3 dan K4). Gambar 7 menggambarkan persentase ibu yang memeriksakan kehamilannya selama mengandung. K1, K2 dan K3 &K4 paling tinggi persentasenya di Provinsi Bali, paling tinggi kedua di Jawa Barat dan paling rendah di NTT.

Frekuensi kunjungan ANC untuk selanjutnya dibagi dalam dua kategori, yaitu lengkap dan tidak lengkap. Lengkap bilamana kunjungan ibu selama kehamilan anak berjumlah minimal 4 kali, yaitu minimal 1 kali saat masing-masing trimester pertama dan kedua dan minimal 2 kali saat trimester ketiga. Tidak lengkap bila kunjungan ANC kurang dari 4 kali sebagaimana telah disebutkan diatas.

65

Gambar 7 Sebaran anak berdasarkan kunjungan ANC ibu dan provinsi Di ketiga Provinsi baik Bali, Jabar dan NTT terlihat bahwa lebih banyak ibu yang memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali atau lebih (>K4) (72.8%) dibandingkan yang kurang dari empat kali (<K4) (27.2%). Tabel 25 menunjukkan anak yang stunting lebih banyak dari kelompok kunjungan ANC lengkap, namun tidak ada perbedaan yang nyata (p=0.585) antara rata-rata z-skor PB/U anak yang ibunya melakukan kunjungan ANC secara lengkap (-0.92±2.50) dan ibu yang kunjungan ANC tidak lengkap (-0.84±2.40). Berdasarkan uji chi-square, frekuensi kunjungan ANC tidak berhubungan nyata dengan stunting (p=0.742). Tabel 25 Sebaran anak berdasarkan kunjungan ANC dan provinsi

ANC Normal Stunting Total Z-skor PB/U

.n % .n % .n % Lengkap Bali 56 65.1 30 34.9 957 72.8 -0.92±2.50 Jabar 521 68.6 239 31.4 NTT 59 53.2 52 46.8 Total 636 66.5 321 33.5 Tidak Lengkap Bali 15 68.2 7 31.8 357 27.2 -0.84±2.40 Jabar 192 69.8 83 30.2 NTT 34 56.7 26 43.3 Total 241 67.5 116 32.5 Total 877 66.7 437 33.3 1314 100.0 p-value 0.742** 0.585* *t-test, **chi-square 89,8 98,1 88,0 84,2 96,7 87,2 78,4 94,2 82,5 0 20 40 60 80 100 120 K1 K2 K3&K4 Bali Jawa Barat NTT %

66

Sanitasi Lingkungan

Sanitasi lingkungan adalah kondisi lingkungan rumah tangga dimana anak tinggal meliputi jumlah dan kualitas air dan akses untuk mendapatkannya untuk keperluan rumah tangga, tempat pembuangan limbah dan jenis bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak dalam rumah tangga dan pemakaian kelambu untuk anak.

Gambar 8 menunjukkan sebaran anak berdasarkan masalah sanitasi lingkungan di masing-masing provinsi. Hampir setengah dari jumlah anak di Provinsi NTT (45.8%) memiliki akses air yang kurang (<19.9 L/orang/hari). Akses air kurang juga dialami oleh sedikit anak di Provinsi Jawa Barat dan Bali masing-masing sebesar 9.9% dan 13.7%. Untuk akses air minum, anak dengan akses air minum kurang paling banyak ditemui di Provinsi NTT (40.3%).

Akses air minum kurang menunjukkan perolehan air minum ke sumber mata air berjarak >1 km atau dalam waktu >30 menit dan atau sulit musim kemarau dan sepanjang tahun. Di Jawa Barat dan Bali, persentase anak yang akses air minumnya kurang masing-masing sebesar 22.6% dan 17.1%.

Kualitas fisik air minum dilihat berdasarkan warna, rasa, aroma, adanya busa dan kejernihan. Kualitas fisik air minum dikategorikan kurang baik bila air minum berasa atau berwarna atau keruh atau berbusa atau berbau. Persentase anak yang memiliki kualitas fisik air minum kurang baik relatif hampir sama antar ketiga provinsi.

Fasilitas jamban yang merupakan milik bersama atau umum bahkan tidak ada mengambarkan kondisi fasilitas jamban kurang baik. Fasilitas jamban kurang baik ditemukan pada hampir 30% rumah tangga di NTT dan lebih dari 35% di Bali, sedangkan di Jawa Barat sekitar 26%.

Tempat penampungan air limbah digolongkan kurang baik bila penampungan terbuka di pekarangan atau penampungan di luar pekarangan atau tanpa penampungan (di tanah) atau langsung ke got/sungai. Umumnya anak di ketiga provinsi tinggal di rumah yang tempat penampungan air limbahnya kurang baik. Hampir 100% tempat penampungan air limbah di NTT kurang baik, sedangkan di Bali 83.8% dan di Jawa Barat 79.1%.

Penanganan sampah dengan cara dibakar, dibuang ke kali/parit/laut, atau dibuang sembarangan merupakan cara penanganan sampah yang kurang baik. Rata-rata penanganan sampah di NTT kurang baik (87.1%). Penanganan sampah di Bali dan Jawa Barat lebih baik dibandingkan NTT.

Jenis bahan bakar untuk memasak yang dalam beberapa penelitian berisiko terhadap stunting adalah jenis bahan bakar berupa arang/briket/batok kelapa atau kayu bakar. 73.1% anak di NTT tinggal di rumah yang jenis bahan bakar untuk memasak berisiko terhadap stunting sedangkan di Bali sekitar setengah dari jumlah anak. Di Jawa Barat penggunaan jenis bahan bakar di atas paling sedikit (24.3%).

Mengenai penggunaan kelambu, di NTT hanya sekitar 30% anak menggunakan kelambu. Di Bali dan Jawa Barat yang bukan merupakan daerah berisiko, persentase anak yang menggunakan kelambu sangat rendah.

67

Gambar 8 Sebaran anak berdasarkan indikator sanitasi lingkungan dan provinsi

Tabel 26 Sebaran anak berdasarkan kondisi sanitasi lingkungan dan provinsi Sanitasi

Lingkungan

Normal Stunting Total Z-skor

PB/U .n % .n % .n % Baik Bali 36 65.5 19 34.5 865 57.9 -0.68+2.52 Jabar 522 71.3 210 28.7 NTT 43 55.1 35 44.9 Total 601 69.5 264 30.5 Kurang Baik Bali 39 62.9 23 37.1 630 42.1 -1.13+2.48 Jabar 288 64.7 157 35.3 NTT 64 52.0 59 48.0 Total 391 62.1 239 37.9 Total 992 66.4 503 33.6 1495 100.0 p-value 0.003** 0.001* *t-test, **chi-square

Untuk kepentingan analisis selanjutnya. Dikategorikan kurang berisiko jika total sama dengan atau lebih besar dari skor rata-rata dan berisiko jika total skor

99,1 50,4 60,7 83,8 37,6 8,5 17,1 13,7 90,7 24,3 68,1 79,1 26,3 7,1 22,6 9,9 29,9 73,1 87,1 94,5 29,9 7,5 40,3 45,8 0 20 40 60 80 100

Tidak menggunakan kelambu Jenis bahan bakar utama untuk memasak

kurang baik

Cara penanganan sampah kurang baik Tempat penampungan air limbah kurang

baik

Fasilitas jamban kurang baik Kualitas fisik air minum kurang baik Akses air minum kurang Jumlah air untuk seluruh keperluan kurang

NTT Jawa Barat Bali

68

kurang dari skor rata-rata. Skor rata-rata yang diperoleh dari seluruh anak dalam penelitian ini adalah 116.

Di Provinsi Bali dan NTT, anak yang kondisi sanitasi lingkungannya tergolong kurang baik/berisiko lebih banyak dibandingkan yang baik/kurang berisiko masing-masing di Bali dan NTT sebesar 53.0% dan 61.2%. Berbeda dengan Provinsi Jawa Barat, anak yang kondisi sanitasi lingkungannya termasuk berisiko sebesar 37.8%, lebih sedikit dibandingkan daripada yang kurang berisiko.

Tabel 26 menunjukkan baik di Bali, Jabar maupun NTT, anak yang stunting

lebih banyak berasal dari kelompok sanitasi berisiko. Rata-rata z-skor PB/U anak yang kondisi sanitasinya kurang berisiko berbeda nyata dengan anak yang kondisi sanitasinya berisiko. Rata-rata z-skor anak yang sanitasinya kurang berisiko (baik) lebih tinggi (-0.68+2.52) daripada anak yang sanitasinya tergolong berisiko atau kurang baik (-1.13+2.48) (p=0.001). Berdasarkan uji chi-square, ada hubungan yang positif dan nyata antara sanitasi lingkungan yang kurang baik dan stunting

(p=0.003).

Status Merokok Ibu

Anak menghabiskan banyak waktu saat masa kecilnya dengan orang tua, maka anak dengan orang tua perokok lebih banyak tersekspos lingkungan dengan asap rokok. Di Bali, persentase ibu yang merokok 0.9%, di Jabar 3.7% dan di NTT 8.6%.

Tabel 27 Sebaran anak berdasarkan status merokok ibu dan provinsi Status

Merokok Ibu

Normal Stunting Total

Z-skor PB/U .n % .n % .n % Ya Bali 1 100.0 0 0.0 65 4.2 -0.92±2.45 Jabar 28 62.2 17 37.8 NTT 9 47.4 10 52.6 Total 38 58.5 27 41.5 Tidak Bali 74 63.8 42 36.2 1487 95.8 -0.87±2.52 Jabar 805 68.8 365 31.2 NTT 112 55.7 89 44.3 Total 991 66.6 496 33.4 Total 1029 66.3 523 33.7 1552 100.0 p-value 0.903** 0.787* *t-test, **chi-square

Tabel 27 menunjukkan di Jabar dan NTT, anak yang stunting lebih banyak pada kelompok ibu yang merokok. Namun di Bali, tidak ditemukan anak stunting

dengan ibu perokok sehingga jumlah anak stunting-pun ditemukan lebih banyak pada kelompok anak dengan ibu yang bukan perokok. Rata-rata z-skor anak yang ibunya merokok sebesar -0.92±2.45 lebih rendah dibandingkan rata-rata z-skor

69 anak yang ibunya tidak merokok (-0.87±2.52), namun perbedaan ini tidak nyata (p=0.787). Berdasarkan uji chi-square, tidak ditemukan adanya hubungan yang nyata antara perilaku merokok ibu dan stunting pada anak usia 0-23 bulan (p=0.903).

Kebiasaan Bapak Merokok dalam Rumah

Kebanyakan bapak di Jawa Barat dan NTT memiliki kebiasaan merokok dalam rumah ketika bersama anggota rumah tangga yang lain, masing-masing sebesar 52.6% dan 75.3%. Di Bali, jumlah bapak yang merokok dalam rumah lebih sedikit yaitu 36.8%.

Tabel 28 menunjukkan di Bali, Jabar dan NTT, anak yang stunting lebih banyak ditemukan pada kelompok anak dengan bapak yang biasa merokok di dalam rumah. Rata-rata z-skor PB/U anak yang bapaknya biasa merokok dalam rumah (-1.12±2.51) lebih rendah dibandingkan dengan anak yang bapaknya tidak biasa merokok dalam rumah (-0.69±2.51), rata-rata z-skor antar keduanya signifikan berbeda (p=0.005). Kebiasaan bapak merokok dalam rumah terbukti berhubungan positif dan signifikan dengan stunting pada anak usia 0-23 bulan (p=0.004).

Tabel 28 Sebaran anak berdasarkan kebiasaan bapak merokok dalam rumah dan provinsi

Kebiasaan Bapak Merokok dalam Rumah

Normal Stunting Total

Z-skor PB/U .n % .n % .n % Ya Bali 17 53.1 15 46.9 614 54.6 -1.12±2.51 Jabar 306 66.1 157 33.9 NTT 57 47.9 62 52.1 Total 380 61.9 234 38.1 Tidak Bali 32 58.2 23 41.8 511 45.4 -0.69±2.51 Jabar 294 70.5 123 29.5 NTT 25 64.1 14 35.9 Total 351 68.7 160 31.3 Total 731 65.0 394 35.0 1125 100.0 p-value 0.004** 0.005* *t-test, **chi-square

Pendidikan Orang Tua

Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara dan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Lama dan tingginya pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap pola asuh di dalam keluarga.

Gambar 9 menunjukkan sebaran anak berdasarkan pendidikan ibu. Di NTT dan Jawa Barat mayoritas pendidikan terakhir ibu adalah tamat SD/MI,

masing-70

masing sebesar 30.5% dan 37.4%, sedangkan di Bali umumnya ibu berpendidikan terakhir tamat SLTA/MA (32.5%).

Gambar 9 Sebaran anak berdasarkan tingkat pendidikan terakhir ibu dan provinsi Begitu juga dengan pendidikan terakhir bapak, di Jawa Barat dan NTT, lebih banyak bapak yang berpendidikan terakhir tamat SD/MI, sedangkan di Bali lebih banyak bapak yang berpendidikan terakhir SLTA/MA (40.2%). Pendidikan terakhir bapak paling banyak kedua di NTT adalah tidak tamat SD/MI, sedangkan di Jawa Barat adalah tamat SLTA/MA (Gambar 10).

Gambar 10 Sebaran anak berdasarkan tingkat pendidikan terakhir bapak dan provinsi 3,4 4,6 40,2 18,4 20,7 10,3 2,3 5,3 3,8 25,0 19,5 36,4 9,4 0,6 3,8 0,6 22,8 12,0 27,8 25,3 7,6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Tamat PT Tamat D1/D2/D3 Tamat SLTA/MA Tamat SLTP/MTs Tamat SD/MI Tidak tamat SD/MI Tidak pernah sekolah

NTT Jawa Barat Bali 2,6 5,1 32,5 26,5 20,5 8,5 4,3 2,7 4,0 24,0 23,5 37,4 7,5 0,9 2,7 2,7 21,8 15,0 30,5 21,4 5,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tamat PT Tamat D1/D2/D3 Tamat SLTA/MA Tamat SLTP/MTs Tamat SD/MI Tidak tamat SD/MI Tidak pernah sekolah

NTT Jawa Barat Bali

%

71 Dari kedua grafik pendidikan terakhir orang tua di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan orang tua di Bali relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat dan NTT. Tingkat pendidikan terakhir bapak umumnya lebih tinggi di Jawa Barat dibandingkan NTT.

Program pendidikan yang saat ini pemerintah Indonesia terapkan adalah pendidikan dasar sembilan tahun, dimana setiap warga berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar sembilan tahun atau dengan kata lain sampai dengan jenjang pendidikan SLTP, sesuai UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 17, sehingga dalam penelitian ini kategori tingkat pendidikan ada dua, yaitu tingkat pendidikan rendah bila lama pendidikan kurang dari sembilan tahun/SLTP ke bawah dan tingkat pendidikan tinggi bila lama pendidikan lebih dari sembilan tahun/SLTA ke atas.

Baik di Bali, Jawa Barat maupun NTT, umumnya ibu memiliki tingkat pendidikan rendah. Tidak berbeda jauh halnya dengan bapak, kebanyakan bapak di ketiga provinsi tersebut berstatus pendidikan rendah.

Tabel 29 menunjukkan secara umum, anak stunting di ketiga provinsi lebih banyak dari kelompok pendidikan ibu yang rendah. Rata-rata z-skor anak lebih tinggi pada kelompok ibu berpendidikan tinggi (-0.58±2.52) dibandingkan kelompok ibu yang berpendidikan rendah (-0.99±2.50). Rata-rata z-skor antar kedua kelompok tersebut signifikan berbeda (p=0.003).

Tabel 30 menunjukkan secara umum, anak stunting di ketiga provinsi lebih banyak dari kelompok pendidikan bapak yang rendah Rata-rata z-skor anak lebih tinggi pada kelompok bapak pendidikan tinggi (-0.77±2.38) dibandingkan kelompok bapak pendidikan rendah (-1.01±2.58). Perbedaan rata-rata z-skor antara anak kelompok bapak pendidikan tinggi dan anak kelompok bapak pendidikan rendah tidak signifikan berbeda (p=0.132). Berdasarkan uji chi-square, pendidikan ibu dan pendidikan bapak yang rendah berhubungan dengan

stunting pada anak usia 0-23 bulan (p<0.005).

Tabel 29 Sebaran anak berdasarkan tingkat pendidikan ibu dan provinsi Pendidikan

Ibu

Normal Stunting Total Z-skor

PB/U .n % .n % .n % Rendah Bali 41 58.6 29 41.4 1073 69.0 -0.99±2.50 Jabar 554 65.7 289 34.3 NTT 87 54.4 73 45.6 Total 682 63.6 391 36.4 Tinggi Bali 34 72.3 13 27.7 481 31.0 -0.58±2.52 Jabar 281 75.1 93 24.9 NTT 34 56.7 26 43.3 Total 349 72.6 132 27.4 Total 1031 66.3 523 33.7 1554 100.0 p-value 0.000** 0.003* *t-test, **chi-square

72

Tabel 30 Sebaran anak berdasarkan tingkat pendidikan bapak dan provinsi Pendidikan

Bapak

Normal Stunting Total Z-skor

PB/U .n % .n % .n % Rendah Bali 26 57.8 19 42.2 740 65.8 -1.01±2.58 Jabar 376 64.8 204 35.2 NTT 60 52.2 55 47.8 Total 462 62.4 278 37.6 Tinggi Bali 23 54.8 19 45.2 385 34.2 -0.77±2.38 Jabar 224 74.7 76 25.3 NTT 22 51.2 21 48.8 Total 269 69.9 116 30.1 Total 731 65.0 394 35.0 1125 100.0 p-value 0.015** 0.132* *t-test, **chi-square Paritas

Paritas adalah jumlah kelahiran hidup oleh ibu. Jumlah anak yang dikaji meliputi keseluruhan jumlah anak, baik laki-laki ataupun perempuan, yang tinggal bersama ibu kandungnya, ataupun yang masih hidup tetapi tidak tinggal bersama ibu kandungnya dan atau yang lahir hidup tetapi sudah meninggal. Tabel 31 menunjukkan rata-rata paritas antar ketiga provinsi Bali, Jabar dan NTT. Rata-rata paritas paling rendah di Bali (1.9+1.1). Rata-rata paritas paling tinggi di NTT (3.2+1.9). Rata-rata paritas di Jabar ada di antara rata-rata paritas Bali dan NTT (2.2+1.3).

Tabel 31 Rata-rata paritas di masing-masing provinsi

Provinsi .n % Paritas Rata-rata SD Bali 116 7.5 1.9 1.1 Jawa Barat 1211 78.6 2.2 1.3 NTT 214 13.9 3.2 1.9 Total 1541 100.0 2.3 1.5 Missing: 13

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), jumlah anak lahir hidup dibedakan menjadi dua, yaitu 0-2 orang disebut paritas rendah dan 3 orang atau lebih disebut paritas tinggi. Oleh karena itu penelitian ini mengkategorikan paritas menjadi dua, yaitu <3 anak dan >3 anak.

Umumnya paritas di Bali dan Jabar tergolong rendah (<3 anak), sedangkan paritas di NTT tergolong tinggi (>3 anak). Tabel 32 menunjukkan di Bali sebaran anak stunting lebih banyak ditemukan pada kelompok ibu dengan paritas rendah,

73 sedangkan di Jabar dan NTT, anak stunting lebih banyak pada kelompok ibu dengan paritas tinggi.

Tabel 32 Sebaran anak berdasarkan paritas dan provinsi

Paritas Normal Stunting Total Z-skor

PB/U .n % .n % n % Rendah Bali 57 62.6 34 37.4 1007 65.3 -0.81±2.53 Jabar 572 70.0 245 30.0 NTT 56 56.6 43 43.4 Total 685 68.0 322 32.0 Tinggi Bali 17 68.0 8 32.0 534 34.7 -0.99±2.49 Jabar 258 65.5 136 34.5 NTT 63 54.8 52 45.2 Total 338 63.3 196 36.7 Total 1023 66.4 518 33.6 1541 100.0 p-value 0.070** 0.171* *t-test, **chi-square

Z-skor anak kelompok paritas tinggi lebih rendah (-0.99±2.49) dibandingkan dengan anak kelompok paritas rendah (-0.81±2.53). Perbedaan z-skor anak baduta antara paritas rendah dan paritas tinggi tidak berbeda nyata (p=0.171). Berdasarkan uji chi-square, tidak ada hubungan yang nyata antara paritas dengan stunting pada anak (p=0.070).

Jarak Kelahiran

Jarak kelahiran adalah interval waktu kelahiran antara anak 0-23 bulan dengan anak sebelumnya. Berdasarkan rekomendasi jarak kelahiran yang dikeluarkan oleh USAID (2000) adalah 3 tahun atau lebih, maka dalam penelitian ini digunakan kategori jarak kelahiran <3 tahun dan >3 tahun.

Tabel 33 Rata-rata jarak kelahiran masing-masing provinsi

Provinsi .n % Jarak kelahiran (tahun) Rata-rata SD

Bali 61 6.7 5.27 3.90

Jawa Barat 702 77.6 5.55 3.29

NTT 142 15.7 3.62 1.99

Total 905 100.0 5.23 3.25

Tabel 33 menunjukkan bahwa rata-rata jarak kelahiran di Bali, Jabar maupun NTT. Rata-rata jarak kelahiran di Jawa Barat 5.55+3.29, di Bali 5.27+3.90 dan di NTT 3.62+1.99. Tabel 34 menunjukkan anak stunting di ketiga provinsi lebih banyak dari kelompok jarak kelahiran 3 tahun atau lebih. Namun

74

rata-rata z-skor anak antara kelompok jarak kelahiran kurang dari 3 tahun (-0.84±2.51) dan kelompok 3 tahun atau lebih (-0.91±2.49) tidak signifikan berbeda (p=0.283). Uji chi-square menunjukkan bahwa jarak kelahiran tidak berhubungan dengan stunting pada anak usia 0-23 bulan (p=0.176).

Tabel 34 Sebaran anak berdasarkan jarak kelahiran dan provinsi Jarak

Kelahiran

Normal Stunting Total Z-skor

PB/U .n % .n % .n % <3 tahun Bali 14 142.1 5 78.9 234 25.9 -0.84±2.51 Jabar 117 218.5 45 114.8 NTT 30 88.7 23 79.2 Total 161 68.8 73 31.2 >3 tahun Bali 27 64.3 15 35.7 671 74.1 -0.91±2.49 Jabar 354 65.6 186 34.4 NTT 47 52.8 42 47.2 Total 428 63.8 243 36.2 Total 589 65.1 316 34.9 905 100.0 p-value 0.176** 0.283* *t-test, **chi-square

Umur Ibu saat Melahirkan

Fisiologi tubuh ibu hamil mempengaruhi pertumbuhan anak yang dikandungnya, oleh karena itu usia ibu saat melahirkan turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anaknya sejak dini. Secara umum ibu di ketiga provinsi Bali, Jawa Barat dan NTT melahirkan anak dalam kisaran usia 20-35 tahun. Di ketiga provinsi masih ada sebesar 22.6% ibu yang melahirkan di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Di NTT, masih banyak ibu yang melahirkan di atas usia 35 tahun (21.8%). Masih ada 9.4% ibu di Bali dan 7.5% di Jawa Barat yang melahirkan di usia kurang dari 20 tahun (Gambar 11).

Tabel 35 menunjukkan di Bali dan Jabar, anak stunting lebih banyak ditemui pada kelompok ibu usia melahirkan <20 tahun dan >35 tahun. Sedangkan di NTT, anak stunting lebih banyak ditemui pada kelompok ibu usia melahirkan antara 20-35 tahun. Rata-rata z-skor anak kelompok usia ibu melahirkan 20-35 tahun (-0.83±2.55) lebih tinggi dibandingkan rata-rata z-skor anak kelompok usia ibu melahirkan <20 atau >35 tahun (-0.99±2.39), namun perbedaan antara kedua rata-rata z-skor tersebut tidak berbeda nyata (p=0.283). Berdasarkan uji chi-square, tidak ada hubungan yang signifikan antara umur ibu melahirkan dengan

75

Gambar 11 Sebaran anak berdasarkan umur ibu saat melahirkan dan provinsi Tabel 35 Sebaran anak berdasarkan kategori umur ibu saat melahirkan dan

provinsi Umur Ibu saat Melahirkan

Normal Stunting Total

Z-skor PB/U

.n % .n % .n %

<20 tahun & >35 tahun

Bali 11 55.0 9 45.0 351 22.6 -0.99±2.39 Jabar 178 64.3 99 35.7 NTT 33 61.1 21 38.9 Total 222 63.2 129 36.8 20-35 tahun Bali 64 66.0 33 34.0 1203 77.4 -0.83±2.55 Jabar 657 69.9 283 30.1 NTT 88 53.0 78 47.0 Total 809 67.2 394 32.8 Total 1031 66.3 523 33.7 1554 100.0 p-value 0.178** 0.283* *t-test, **chi-square Pendapatan

Berdasarkan banyak penelitian, status sosial ekonomi lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan linear daripada pertumbuhan berat badan. Di NTT lebih dari setengahnya jumlah anak termasuk dalam golongan kuintil 1 (54.1%). Begitu juga di Jawa Barat, anak paling banyak dari golongan kuintil 1 (25.6%). Di Bali, umumnya anak datang dari golongan kuintil 3 (33.3%) (Gambar 12).

9,4 82,9 7,7 7,5 77,2 15,3 2,7 75,5 21,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

<20 tahun 20-35 tahun >35 tahun Bali Jawa Barat NTT

76

Gambar 12 Sebaran anak berdasarkan pendapatan keluarga dan provinsi Hampir berimbang antara jumlah anak yang tergolong pendapatan rendah dan jumlah anak yang tergolong pendapatan tidak rendah. Berdasarkan provinsi, di Bali umumnya keluarga memiliki pendapatan yang tidak rendah (73.5%), di Jawa Barat hampir sama persentase antara keluarga dengan pendapatan rendah dan keluarga dengan pendapatan tidak rendah. Sedangkan di NTT kebanyakan keluarga dari golongan pendapatan rendah (72.7%).

Tabel 36 Sebaran anak berdasarkan kategori pendapatan dan provinsi

Pendapatan Normal Stunting Total Z-skor

PB/U .n % .n % .n % Rendah Bali 19 61.3 12 38.7 788 50.7 -0.97±2.55 Jabar 390 65.3 207 34.7 NTT 95 59.4 65 40.6 Total 504 64.0 284 36.0 Tidak Rendah Bali 56 65.1 30 34.9 766 49.3 -0.76±2.47 Jabar 445 71.8 175 28.2 NTT 26 43.3 34 56.7 Total 527 68.8 239 31.2 Total 1031 66.3 523 33.7 1554 100.0 p-value 0.047** 0.090* *t-test, **chi-square 18,8 33,3 21,4 17,1 9,4 12,9 17,7 20,4 23,4 25,6 2,7 9,1 15,5 18,6 54,1 0 10 20 30 40 50 60 Kuintil 5 Kuintil 4 Kuintil 3 Kuintil 2 Kuintil 1 NTT Jawa Barat Bali %

77 Tabel 36 menunjukkan di Bali dan Jabar, kebanyakan anak stunting dari golongan pendapatan rendah. Berbeda dengan NTT, anak stunting lebih banyak dari golongan pendapatan tidak rendah. Rata-rata z-skor anak dari golongan pendapatan keluarga rendah (-0.97±2.55) lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata z-skor anak dari golongan pendapatan tidak rendah (-0.76±2.47), perbedaan rata-rata z-skor antar kedua kelompok tersebut signifikan berbeda (p=0.090). Hasil uji chi-square menunjukkan pendapatan keluarga berhubungan nyata dengan stunting pada anak usia 0-23 bulan (p=0.047).

Tinggi Badan Ibu

Tinggi badan ibu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan linear anak. Secara umum tinggi badan ibu adalah 151.6+6.2 cm. Bila dilihat berdasarkan provinsi, rata-rata tinggi badan ibu di Jawa Barat dan di NTT sama, yaitu sekitar 151 cm. Sedangkan rata-rata tinggi badan ibu di Bali di atas rata-rata yaitu 154.5+5.6 cm (Tabel 37).

Tabel 37 Rata-rata tinggi badan ibu

Provinsi .n % Tinggi badan ibu (cm) Rata-rata SD Bali 117 7.5 154.5 5.6 Jawa Barat 1216 78.3 151.3 6.2 NTT 220 14.2 151.5 5.9 Total 1553 100.0 151.6 6.2 Missing: 1

Tabel 38 Sebaran anak berdasarkan kategori tinggi badan ibu dan provinsi Tinggi

Badan Ibu

Normal Stunting Total

Z-skor PB/U .n % .n % .n % <150 cm Bali 11 47.8 12 52.2 562 36.2 -1.22±2.42 Jabar 247 54.4 207 45.6 NTT 20 23.5 65 76.5 Total 278 49.5 284 50.5 >150 cm Bali 64 68.1 30 31.9 991 63.8 -0.66±2.54 Jabar 548 71.9 214 28.1 NTT 79 58.5 56 41.5 Total 691 69.7 300 30.3 Total 969 62.4 584 37.6 1553 100.0 p-value 0.000** 0.000* *t-test, **chi-square

78

Sebesar 63.8% ibu memiliki tinggi badan 150 cm atau lebih. Baik di Bali, Jawa Barat maupun NTT, kebanyakan tinggi badan ibu 150 cm atau lebih. Tabel 38 menunjukkan di ketiga provinsi, anak stunting lebih banyak ditemui pada kelompok ibu dengan tinggi badan kurang dari 150 cm. Rata-rata z-skor PB/U anak kelompok tinggi badan ibu kurang dari 150 cm lebih rendah (-1.22±2.42) dibandingkan dengan rata-rata z-skor anak kelompok tinggi badan ibu 150 cm atau lebih (-0.66±2.54). Rata-rata z-skor antar kedua kelompok tersebut berbeda nyata (p=0.000). Hasil uji chi-square menunjukkan adanya hubungan yang nyata antara tinggi badan ibu dengan stunting pada anak usia 0-23 bulan (p=0.000). Konsumsi Pangan Hewani

Konsumsi pangan hewani rata-rata masyarakat di Indonesia rendah. Akibatnya, banyak penduduk bertubuh pendek dan rentan terhadap penyakit degeneratif. Kurangnya pemenuhan kebutuhan protein hewani mengakibatkan pembangunan manusia Indonesia tertinggal dibandingkan negara Asia lain (Minarto 2012).

Tabel 39 menunjukkan rata-rata konsumsi pangan hewani anak di Bali, Jabar dan NTT berdasarkan satuan gram jenis komoditi (daging, ikan, susu dan telur). Secara umum susu merupakan jenis pangan hewani yang paling banyak dikonsumsi sedangkan ikan merupakan jenis pangan hewani yang paling sedikit dikonsumsi oleh anak di Bali, Jabar dan NTT.

Rata-rata konsumsi susu, telur dan ikan paling tinggi di Bali dibandingkan Jabar dan NTT. Sedangkan rata-rata konsumsi daging paling tinggi di Jabar dibandingkan Bali dan NTT. Secara keseluruhan, jumlah konsumsi pangan hewani anak 0-23 bulan di Bali, Jabar dan NTT berbeda nyata (p=0.000). Dengan uji post hoc lebih lanjut, diketahui bahwa konsumsi pangan hewani di Bali paling tinggi (95.97+103.23 g) dan signifikan berbeda dengan Jabar (p=0.015) dan NTT (p=0.000). Konsumsi pangan hewani di Jabar rata-rata 65.18+90.30 g berbeda nyata dengan di NTT yang memiliki rata-rata 27.10+48.95 g konsumsi pangan hewani (p=0.018).

Tabel 40 menunjukkan konsumsi pangan hewani anak (dalam satuan kilokalori) di Bali, Jabar dan NTT berbeda nyata (p=0.000). Konsumsi pangan hewani anak di Bali paling tinggi dibandingkan Jabar dan NTT (184.96+251.53 kkal) dan NTT paling rendah (51.51+100.37 kkal).

Untuk anak usia 0-5 bulan berdasarkan rekomendasi WHO sebaiknya hanya diberikan ASI saja tanpa makanan atau minuman/cairan selain ASI. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata anak usia 0-5 bulan di ketiga provinsi tersebut telah mengkonsumsi pangan hewani. Rata-rata dalam sehari semalam konsumsi pangan hewani pada anak usia 0-5 bulan di ketiga provinsi tersebut adalah 59.21+147.18 kkal. Anak usia 0-5 bulan di Bali dan Jawa Barat telah mengkonsumsi pangan hewani di atas nilai rata-rata ketiga provinsi. Sedangkan di NTT, jumlah rata-rata konsumsi pangan hewani anak usia 0-5 bulan paling kecil yaitu sebesar 10.94+29.08 kkal. Jumlah konsumsi pangan hewani anak usia 0-5 bulan di ketiga provinsi tidak berbeda nyata (p=0.104) (Tabel 40).

80

Secara umum rata-rata konsumsi pangan hewani anak usia 6-11 bulan adalah 91.68+162.94 kkal. Rata-rata konsumsi pangan hewani anak usia 6-11 bulan di Bali dan Jawa Barat di atas rata-rata, sedangkan konsumsi hewani anak di NTT jauh di bawah rata-rata (22.10+57.67 kkal). Rata-rata konsumsi hewani anak di Bali, Jawa Barat dan NTT berbeda nyata (p=0.000). Uji post hoc lebih lanjut menunjukkan rata-rata jumlah konsumsi hewani anak 6-11 bulan di Bali dan Jabar tidak berbeda nyata (p=0.113). Sedangkan rata-rata konsumsi pangan hewani anak 6-11 bulan di NTT berbeda nyata baik dengan anak di Bali (p=0.000) maupun dengan anak di Jabar (p=0.002) (Tabel 40).

Rata-rata konsumsi pangan hewani anak usia 12-23 bulan adalah 162.88+205.6 kkal. Sebagaimana pada anak usia 6-11 bulan, anak usia 12-23 bulan di Bali dan Jawa Barat mengkonsumsi pangan hewani di atas nilai rata-rata ketiga provinsi, sedangkan di NTT konsumsi hewani anak hanya 81.46+122.81 kkal, jauh di bawah rata-rata. Jumlah konsumsi hewani anak usia 12-23 bulan berbeda nyata antara ketiga provinsi (p=0.000). Uji post hoc lebih lanjut menunjukkan konsumsi pangan hewani anak 12-23 bulan di Bali berbeda nyata dengan Jabar (p=0.034) dan NTT (p=0.000). Begitu juga Jabar dan NTT, konsumsi pangan hewani anak 12-23 bulan berbeda nyata antara di Jabar dengan di NTT (p=0.000). (Tabel 40).

Tabel 41 Persentase konsumsi pangan hewani anak usia 6 bulan ke atas terhadap rekomendasi total kebutuhan energi WHO (2003)

Provinsi n %

Persentase konsumsi pangan hewani 6-11 bulan (n=407) 12-23 bulan (n=739) Rata-rata SD Rata-rata SD Bali 87 7.6 71.97 115.15 33.48 38.79 Jawa Barat 894 78.0 30.16 51.21 26.65 31.77 NTT 165 14.4 8.79 26.29 12.33 18.91 p-value* 0.000 0.000 Total 1146 100.0 36.97 64.22 24.15 29.82 * Anova

Tabel 41 menunjukkan rata-rata persentase konsumsi pangan hewani anak usia 6-11 bulan terhadap rekomendasi total kebutuhan energi WHO (2003) adalah 36.97+64.22%. Rata-rata ini menurun pada usia 12-23 bulan menjadi 24.15+29.82%. Untuk usia 6-11 bulan, rata-rata persentase konsumsi pangan hewani anak di Jawa Barat dan NTT di bawah nilai rata-rata ketiga provinsi. Sedangkan di Bali, konsumsi pangan hewani dua kali lipat lebih besar daripada persentase rata-rata (71.97+115.15%). Perbedaan persentase konsumsi pangan hewani antar ketiga provinsi tersebut signifikan (p=0.000) dan persentase konsumsi pangan hewani anak usia 6-11 bulan di NTT merupakan yang paling kecil (8.79 + 26.29%).

Untuk usia 12-23 bulan, rata-rata persentase konsumsi pangan hewani anak di Jawa Barat dan Bali di atas nilai rata-rata ketiga provinsi. Sedangkan di NTT, konsumsi pangan hewani dua kali lipat lebih kecil daripada persentase rata-rata (12.33+18.91%). Perbedaan persentase konsumsi pangan hewani antar ketiga provinsi tersebut signifikan (p=0.000) dan persentase konsumsi pangan hewani anak usia 12-23 bulan di Bali merupakan yang paling besar (33.48+38.79%).

81 Secara umum, lebih banyak anak yang masih mengkonsumsi pangan hewani <12% total kalori (53.5%). Di Bali lebih banyak anak yang mengkonsumsi pangan hewani lebih dari 12% total kalori per harinya (55.0%), sedangkan di NTT dan Jawa Barat lebih banyak yang mengkonsumsi pangan hewani <12% total kalori, masing-masing sebesar 51.6% dan 69.3%. Tabel 42 menunjukkan rata-rata z-skor anak yang mengkonsumsi pangan hewani <12% total kalori lebih rendah (-0.92±2.41) daripada anak yang mengkonsumsi pangan hewani lebih dari 12% total kalori (-0.90±2.58), namun perbedaan ini tidak signifikan (p=0.903). Berdasarkan uji chi-square, konsumsi pangan hewani tidak berhubungan nyata dengan stunting (p=0.372).

Tabel 42 Sebaran anak berdasarkan kategori konsumsi pangan hewani dan provinsi

Konsumsi Pangan Hewani

Normal Stunting Total

Z-skor PB/U .n % .n % .n % <12% total kalori Bali 36 72.0 14 28.0 771 53.5 -0.92±2.41 Jabar 405 69.5 178 30.5 NTT 78 56.5 60 43.5 Total 519 67.3 252 32.7 >12% total kalori Bali 35 57.4 26 42.6 669 46.5 -0.90±2.58 Jabar 368 67.3 179 32.7 NTT 32 52.5 29 47.5 Total 435 65.0 234 35.0 Total 954 66.3 486 33.8 1440 100.0 p-value 0.372** 0.903* *t-test, **chi-square

Faktor- Faktor yang Berpengaruh terhadap Stunting pada Anak Usia 0-23 bulan

Berdasarkan hasil uji regresi logistik, berat badan lahir rendah, tinggi badan ibu kurang dari 150 cm, sanitasi lingkungan kurang baik dan pemberian makanan pre-lakteal merupakan faktor risiko stunting anak usia 0-23 bulan di Bali, Jabar dan NTT. Dalam model regresi logisitik, provinsi dimasukkan sebagai dummy variable dan hasilnya menunjukkan bahwa provinsi tidak menjadi peubah yang signifikan terhadap stunting pada anak (p>0.05). Hasil ouput uji regresi logistik dapat dilihat pada lampiran 5.

Faktor risiko stunting anak 0-23 bulan yang paling besar adalah berat badan lahir rendah. Faktor risiko kedua terbesar adalah tinggi badan ibu<150 cm. Faktor risiko ketiga terbesar adalah pemberian makanan pre-lakteal dan sanitasi lingkungan kurang baik (Tabel 43).