5 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Arsitektur Kolonial

2.1.1. Pengertian Arsitektur Kolonial

Arsitektur kolonial Belanda adalah arsitektur Belanda yang dikembangkan di Indonesia selama Indonesia masih dalam kekuasaan Belanda sekitar abad 17 sampai tahun 1942 (Sidharta, 1987 dalam Samsudi)

Menurut Muchlisiniyati Safeyah (2006) Arsitektur kolonial merupakan arsitektur yang memadukan antara budaya Barat dan Timur. Arsitektur ini hadir melalui karya arsitek Belanda dan diperuntukkan bagi bangsa Belanda yang tinggal di Indonesia, pada masa sebelum kemerdekaan.Arsitektur yang hadir pada awal masa setelah kemerdekaan sedikit banyak dipengaruhi oleh arsitektur kolonial disamping itu juga adanya pengaruh dari keinginan para arsitek untuk berbeda dari arsitektur kolonial yang sudah ada (arsitektur jengki).

Arsitektur kolonial Belanda berupa aspek fisik, bergaya kemaharajaan (the empire style) yang disesuaikan dengan kondisi setempat, bangunan menekankan pada fungsi (Huib Akihary, 1988:12 dalam Samsudi). Tentu saja arsitektur tersebut telah berubah menjadi sesuatu yang baru karena proses-proses adaptasi dan akulturasi dengan konteks lingkungan dan budaya Indonesia

Wujud atau bentuk pada arsitektur kolonial Belanda adalah terdapat dinding tembok dari pasangan batu bata tebal dua batu atau lebih, kolom bulat gaya neo klasik bahan dari besi tuang, pintu dan jendela yang lebar dan tinggi.

6 Asitektur kolonial banyak terdapat di negara-negara lain di luar Indonesia karena arsitektur kolonial merupakan arsitektur cangkokan dari negeri Eropa ke daerah koloni. Arsitektur kolonial Belanda di Indonesia adalah fenomena yang unik karena tidak terdapat di lain tempat juga pada negara-negara bekas koloni, kaena terdapat pencampuran budaya penjajah dengan budaya Indonesia. (Haris, Cyil M dalam Samsudi)

2.1.2. Perkembangan Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia

Awalnya kota Kolonial Belanda berada di daerah pesisir yang dulunya merupakan kota perdagangan yang telah terjadi sejak masa Hindu dan Islam seperti kota Ambon, Batavia, Banten, Cirebon, Palembang, Surabaya, Semarang, Ujung Pandang. Kemudian beberapa kota baru terbentuk selama masa kolonial Belanda seperti kota Bandung, Medan, Balikpapan, Malang (Fitri, 2006)

Sejarah kolonisasi Belanda di Nusantara secara garis besar dapat dibagi menjadi 7 bagian yaitu (Samuel Hartono dan Handinoto) :

a. datangnya Belanda (abad ke 17) - 1800 : Masa VOC.

b. 1800-1811: Masa kekacauan yang timbul akibat perang dengan Napoleon di Eropa

cc. 1811-1816: Masa pemerintahan Inggris dibawah Sir Thomas Stamford Raffles d. 1816-1830: Masa restorasi kekuasaan Belanda dan masa mencari keuntungan ekonomi

7 f. 1870-1900: Era liberalisme yang ditandai dengan tumbuh suburnya perdagangan swasta dalam skala besar

g. 1900-1942: Masa politik Etis, yang diwarnai dengan effisiensi, kesejahteraan dan otonomi.

Helen Jessup:2, kutipan dari Ir. Handinoto dalam Isnen Fitri membagi periodisasi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia dari abad ke 16 sampai tahun 1940-an menjadi empat bagian, yaitu:

1. Abad 16 sampai tahun 1800-an

Waktu itu daerah-daerah tertentu di Indonesia khususnya di pulau Jawa dikuasai

oleh Belanda kemudian disebut dengan Nedherlands Indische, di bawah

kekuasaan perusahaan dagang Belanda yang bernama VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie).

Selama periode ini arsitektur kolonial Belanda kehilangan orientasinya pada bangunan tradisional di Belanda serta tidak mempunyai suatu orientasi bentuk yang jelas.Yang lebih buruk lagi, bangunan-bangunan tersebut tidak diusahakan untuk beradaptasi dengan iklim dan lingkungan setempat.

2. Tahun 1800-an sampai tahun 1902

Ketika itu, pemerintah Belanda mengambil alih Hindia Belanda dari perusahaan dagang VOC. Setelah pemerintahan Inggris yang singkat pada tahun 1811-1815.Hindia Belanda kemudian sepenuhnya dikuasai oleh Belanda.Indonesia

8 waktu itu diperintah dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan ekonomi negeri Belanda.

Pada abad ke-19 harus memperkuat statusnya sebagai kaum kolonialis dengan membangun gedung-gedung yang berkesan grandeur (megah). Bangunan gedung dengan gaya megah ini dipinjam dari gaya arsitektur neo-klasik yang sebenarnya berlainan dengan gaya arsitektur nasional Belanda waktu itu.

3. Tahun 1902-1920-an

Antara tahun 1902 kaum liberal di negeri Belanda mendesak apa yang dinamakan politik etis untuk diterapkan di tanah jajahan. Sejak itu, pemukiman orang Belanda tumbuh dengan cepat.Dengan adanya suasana tersebut, maka “indische architectuur” menjadi terdesak dan hilang.Sebagai gantinya, muncul standar arsitektur yang berorientasi ke Belanda. Pada 20 tahun pertama inilah terlihat gaya arsitektur modern yang berorientasi ke negeri Belanda.

4. Tahun 1920 sampai tahun 1940-an

Pada tahun ini muncul gerakan pembaruan dalam arsitektur, baik nasional maupun internasional di Belanda yang kemudian memengaruhi arsitektur kolonial di Indonesia. Hanya saja arsitektur baru tersebut kadang-kadang diikuti secara langsung, tetapi kadang-kadang juga muncul gaya yang disebut sebagai ekletisisme (gaya campuran).

9 Pada masa tersebut muncul arsitek Belanda yang memandang perlu untuk memberi ciri khas pada arsitektur Hindia Belanda.Mereka ini menggunakan kebudayaan arsitektur tradisional Indonesia sebagai sumber pengembangannya.

2.1.3 Arsitektur Kolonial Belanda di Kota Medan

Awal mula Belanda menguasai Medan yang dulunya merupakan Tanah Deli mulai dari tahu 1864 sampai 1942. Pada tahun 1860-an Medan tidak mengalami perkembangan yang pesat sehingga pedagang tembakau asal Belanda mempelopori pembukaan kebun tembakau di Tanah Deli.

Daun tembakau yang dihasilkan di tanah Deli memiliki kuliatas tinggi untuk bahan cerutu sehingga melambungkan nama Deli di Eropa sebagai penghasil bungkus cerutu terbaik. Dengan melambungnya nama Deli di Eropa menjadikan tanah deli atau Medan menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan perdagangan sekaligus menjadi daerah yang paling mendominasi perkembangan di Indonesia bagian barat. Sejak saat itu Medan berkembang semakin pesat dan ditandai dengan semakin banyaknya dilakukan pembangunan di kota Medan. (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kota_Medan)

Beberapa tahun setelah pembentukan perkebunan tembakau dan pabrik, kota berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dengan populasi cosmpolitan yang berkembang pesat. Medan dinyatakan sebagai ibukota Sumatera Utara pada tahun 1886. Pada tahun yang sama "Witte Societeit" didirikan di sebelah kantor pos untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat Eropa. Hotel De Boer

10 dibangun pada tahun 1896, tanda proses transformasi perkotaan yang cepat sehingga Medan menjadi kota bisnis modern.

The City Hall dibangun pada tahun 1908, dirancang oleh Hulswit & Fermont Weltevreden + Ed Cuypers Amsterdam. Hal ini diikuti oleh pembangunan Kantor Pos di 1909-1911, yang dirancang oleh Snuyf, Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Pada tahun 1910 Javasche Bank (dirancang oleh Hulswit & Fermont Weltevreden + Ed Cuypers Amsterdam) didirikan. Pada tahun 1930-an b1930-anyak k1930-antor-k1930-antor perusaha1930-an y1930-ang didirik1930-an di Med1930-an, sebagi1930-an besar dari mereka berada di daerah Kesawan.

Pada tahun 1929 Kantor Belanda Trading Company (itu kemudian dilikuidasi Bank Exim) selesai (bangunan itu digunakan oleh Gunseikanbu selama pendudukan Jepang). Kesawan menjadi "Wall Street" Medan - dan kota itu berkembang menjadi perdagangan regional yang penting dan pariwisata di Asia Tenggara.

(Sumber :

Menurut Utami, dkk (2004). Beberapa bangunan sampai saat ini masih terlihat kontinuitasnya dan persistensinya di kota Medan misalnya Gedung London Sumatera, Kantor Pos, Stasiun Kereta Api dan beberapa bangunan yang mempunyai histori yang kuat yang ikut membentuk Lapangan Merdeka sebagai kawasan kolonial saat itu. Keberadaan bangunan yang berada di sekitar Lapangan Merdeka dipertegas dengan beberapa lorong yang ada di sekitar Lapangan Merdeka dengan kekentalan style kolonialnya.

11 Kontinuitas bangunan yang ada di Lapangan Merdeka dilihat dari segi fungsi pada beberapa bangunan masih bertahan dengan fungsi aslinya namun ada juga beberapa bangunan yang masih bertahan namun telah berubah fungsi.

2.1.4 Ciri-ciri Arsitektur Kolonial

Arsitektur klonial Belanda adalah gaya desain yang cukup popular di Netherland tahun 1624-1820. Ciri-cirinya yakni (1) facade simetris, (2) material dari batu bata atau kayu tanpa pelapis, (3) entrance mempunyai dua daun pintu, (4) pintu masuk terletak di samping bangunan, (5) denah simetris, (6) jendela besar berbingkai kayu, (7) terdapat dormer (bukaan pada atap) Wardani, (2009).

Bentuk bangunan berarsitektur Kolonial ini memiliki kekhasan bentuk bangunan terutama pada fasade bangunannya. Diantara ciri-ciri bangunan Kolonial yaitu:

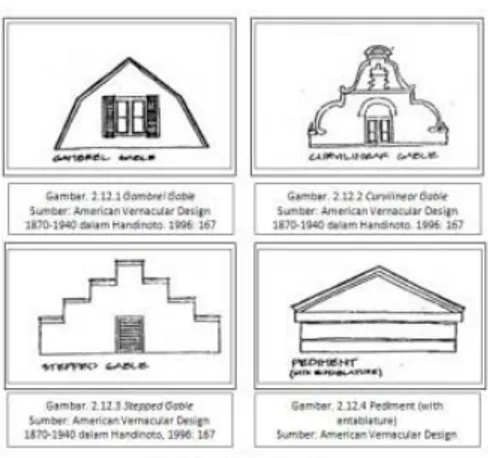

1. Penggunaan gewel (gable) pada fasade bangunan yang biasanya berbentuk segitiga.

12 Gambar 2.1. Bentuk Gable pada bangunan kolonial

2. Penggunaan tower pada bangunan.

3. Penggunaan dormer pada atap bangunan yaitu model jendela atau bukaan lain yang letaknya di atap dan mempunyai atap tersendiri.

13 4. Model denah yang simetris dengan satu lantai atas.

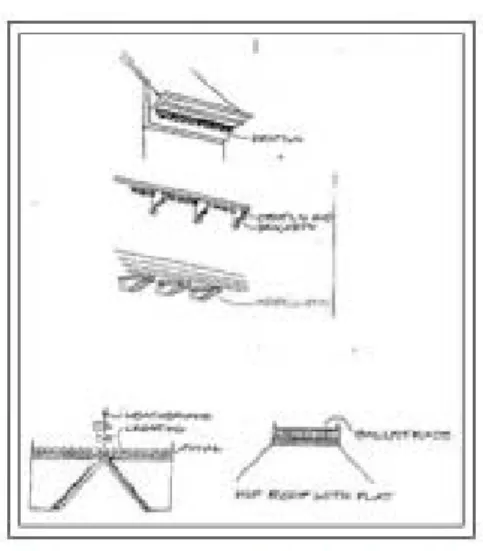

5. Model atap yang terbuka dan kemiringan tajam serta memiliki detail arsitektur pada teritisan atap.

Gambar 2.3. Bentuk ornament atap pada bangunan kolonial

6. Mempunyai pilar di serambi depan dan belakang yang menjulang ke atas bergaya Yunani.

7. Penggunaan skala bangunan yang tinggi sehingga berkesan megah.

8. Model jendela yang lebar dan berbentuk kupu tarung (dengan dua daun jendela), dan tanpa overstek (sosoran).

14 2.2 Perubahan dan berkelanjutan (Change and Continuity)

2.2.1 Pengertian Perubahan dan Berkelanjutan (Change and Continuity)

Change dapat diartikan sebagai perubahan. Perubahan merupakan suatu perkembangan atau pegeseran suatu bentuk atau objek yang diakibatkan oleh perkembangan suatu kebutuhan, baik berupa perkembangan zaman, ekonomi dan peubahan budaya. Hal itu dapat menyebabkan suatu objek menjadi berubah. Continuity dapat diartikan sebagai berkelanjutan yang berasal dari kata kontinuitas. Berkelanjutan dalam arsitektur adalah sebuah konsep yang berakar pada kontektualisme, yaitu menganalisa dan memahami sifat dan kualitas tempat atau kawasan perkotaan untuk mengembangkan unsure-unsur baru tetapi tetap mempertahankan sifat dan karakter dari kawasan tersebut. Stone (2012).

Fram dan Weiler (continuity with change 1984) mengatakan bahwa manusia memegang perubahan yang mempengaruhi dan mengubah perubahan tersebut untuk keuntungan manusia itu sendiri. Kualitas kehidupan sangat bergantung pada kemampuan manusia untuk mempertahankan, dalam konteks melanjutkan perubahan, rasa tempat, rasa waktu, dan kelayakannya. Banyak bangunan dan lanskap dari kawasan ini yang kita warisi menunjukkan seberapa baik para leluhur. Sekarang, ketika perubahan lebih cepat dan biaya yang jauh lebih tinggi, manusia harus bekerja lebih keras untuk merawat apa yang terbaik dari masa lalu yang telah ditinggalkan oleh leluhur.

15 2.2.1 Peranan Perubahan dan Berkelanjutan (Change and Continuity)

Fram dan Weiler (continuity with change 1984) menjelaskan bahwa continuity and change bukanlah sesuatu yang saling berlawanan. Mereka memiliki peranan yang sangat penting satu sama lain. Perubahan dan berkelanjutan ini memiliki peran penting terhadap upaya pelestarian bangunan bersejarah. Dalam beberapa kasus kita harus menjaga agar tidak terjadi perubahan akan budaya yang dibawa oleh leluhur kita, namun dalam hal lain kita juga harus mempertimbangkan akan suatu perubahan yang memberikan keuntungan bagi kita.

Change and continuity dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan bangunan atau budaya lama yang mana budaya tersebut telah mengalami pembaruan atau perkembangan akibat semakin meningkatnya kebutuhan. Upaya mempertahankan bangunan lama juga dapat diartikan sebagai suatu upaya konservasi. Ir. Eko Budiharjo, 1997 menjelaskan bahwa apabila suatu bangunan atau kawasan bersejarah dikonservasi, bukan lagi berarti bahwa bangunan tersebut sekedar dikembalikan ke bentuk dan fungsi asli namun bisa saja bangunan itu mengalami perubahan bentuk atau perubahan fungsi. Namun, skala dan penampilan dari perubahan bangunan tersebut jangan sampai mengerdilkan atau melecehkan keunikan bangunan yang asli. Disini change and continuity berperan sebagai penerus dari bangunan lama agar nilai sejarah bangunan itu tidak hilang begitu saja, namun diberi perubahan agar bangunan tersebut tetap hidup namun masih memiliki ciri dari bangunan lama.

16 Perubahan pada bangunan menurut Ismudiyanto dan Haryadi, M.Arch (1988-1989) dibagi menjdi dua bagian yaitu bagian pertama adalah bagian yang konstan, yaitu bagian core atau inti bangunan yang tidak berubah atau mengalami perubahan yang sangat perlahan.Bagian kedua adalah bagian bangunan yang lain, yang disebut periphery atau nir inti adalah bagian dari bangunan yang mengalami perubahan cepat.

Change and continuity sejati hanya dapat dipahami pada saat independen suatu objek yang baru beserta kondisi-kondisi serta tuntutan-tuntutannya yang baru dapat dipertahankan. Hubungan antara yang lama dan yang baru pada setiap kasus dapat diumpamakan sebagai sebuah dialog, percakapan antara masa lampau dan masa kini.

2.3 Teori Fasade

Menurut Krier, 2001. Fasade berasal dari kata ‘fasad’(fasade) diambil dari kata latin ‘facies’ yang merupakan sinonim dari kata-kata ‘face’ (wajah) dan ‘appearance’ (penampilan). Komposisi suatu fasade, dengan mempetimbangkan semua persyaratan fungsionalnya (jendela, bukaan pintu, pelindung matahari, bidang atap) pada dasarnya berkaitan dengan penciptaan kesatuan harmonis antara proposi yang baik, penyusunan struktur vertical dan horizontal, bahan, warna, dan elemen dekoratif.

17 Fasade masih tetap menjadi elemen arsitektur terpenting yang mampu menyuarakan fungsi dan makna sebuah bangunan. Fasade tidaklah semata-mata sebagai pemenuhan persyaratan alami yang ditentukan oleh suatu susunan organisasi ruang, namun fasade menyampaikan keadaan budaya pada saat bangunan itu dibangun, fasade mengungkap kriteria tatanan dan penataan dan berjasa dalam memberikan kemungkinan dan kreativitas dalam ornamentasi dan dekorasi. Suatu fasade juga menceritakan kepada kita mengenai penghuni suatu gedung, memberikan semacam informasi identitas kolektif sebagai suatu komunitas bagi mereka, dan pada puncaknya merupakan representasi komunitas tersebut dalam publik.

2.3.1 Komposisi Fasade

Komposisi suatu fasade dengan mempertimbangkan semua persyaratan fungsionalnya pada dasrnya berkaitan dengan penciptaan kesatuan harmonis antara proporsi yang baik, penyusunan struktur vertikal dan horizontal, bahan, warna, dan elemen dekoratif.

Komposisi fasade terdiri dari: a. Jendela

b. Pintu c. Dinding d. Atap

18 2.3.2 Elemen Fasade

Sebagai suatu keseluruhan, fasade tersusun atas elemen tunggal, yaitu suatu kesatuan tersendiri dengan kemampuan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Namun demikian, komposisi suatu fasade terdiri dari penstrukturan disatu sisi dan penataan pada sisi lainnya.

a. Proporsi

Proporsi merupakan hubungan antar bagian dari suatu desain atau hubungan antara bagian dengan keseluruhan.

b. Irama

Irama adalah pergerakan yang bercirikan pada unsur-unsur atau motif berulang yang terpola dengan interval yang beratur ataupun tidak teratur. Irama terdiri dari irama progresif, irama terbuka, dan irama tertutup.

c. Ornamen

Ornamen berfungsi untuk menambah nilai estetis dari suatu bangunan yang akhirnya akan menambah nilai finansial dari bangunan tersebut.

19 d. Bentuk

Dalam arsitektur, bentuk selalu dihubungkan dengan wujud, yaitu sisi luar karakteristik atau konfigurasi permukaan suatu bentuk tertentu.

e. Material

Material atau bahan adalah zat atau bnda dimana sesuatu dapat dibuat darinya, atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu.

f. Warna

Warna dapat mempengaruhi bobot visual suatu bentuk. Warna dapat berpera untuk memperkuat bentuk dan memberikan ekspresi kepada pikiran atau jiwa manusia. Warna menentukan karakter. Warna dapat menciptakan suasana yang kita harapkan.

g. Tekstur

Tekstur adalah pola struktur 3 (tiga) dimensi permukaan. Tekstur dapat mempengaruhi berbagai kesan warna dan bahan atau material.

20 2.3.3 Pola Fasade

Pola fasade dikelompokkan dalam:

a. Fasade dengan pola dominasi garis murni b. Fasade dengan pola permainan garis c. Fasade dengan pola dominasi bidang d. Fasade dengan pola permainan bidang e. Fasade dengan dominasi permainan struktur f. Fasade dengan penampilan ornamen estetika

2.3.4 Karakterstik Fasade

Tiga macam karakter penampilan yang bisa diciptakan bagi sebuah bangunan: a. Karakter netral

b. Karakter kuat menonjol c. Karakter eksklusif