i

EVALUASI PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI LOJI

UNTUK MENDETEKSI PENGELOLAAN GENANGAN DI

KECAMATAN PEKALONGAN UTARA, KOTA

PEKALONGAN

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S. Si)

Oleh

Aditya Firmansyah NIM 3211415027

JURUSAN GEOGRAFI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

v

Semarang. Pembimbing Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M. Si.

Kata Kunci: Sempadan sungai, pemanfaatan sempadan sungai, genangan sempadan sungai, arahan pemanfaatan sempadan sungai

Sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Pengendalian sempadan sungai perlu dilakukan karena pertumbuhan perkotaan yang diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk, lahan di tepi sungai yang semestinya merupakan kawasan lindung berubah fungsi lahan menjadi permukiman, pertokoan bahkan industri. Perubahan pemanfaatan lahan di sempadan sungai memerlukan penanganan khusus dan perlu diprioritaskan agar mencapai keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), serta mampu mengoptimalkan upaya penanganan genangan di sempadan sungai. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi pemanfaatan lahan di sempadan Sungai Loji dan mendeteksi pengelolaan genangan di sempadan Sungai Loji.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis SIG untuk membuat batas sempadan sungai dan membuat peta penggunaan lahan di sempadan Sungai Loji. Teknik perbandingan digunakan untuk membandingkan kondisi pemanfaatan lahan berdasarkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk pengelolaan genangan di sempadan sungai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sempadan Sungai Loji termasuk dalam kategori kurang sesuai dengan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Kondisi kurang sesuai meliputi kawasan PT Maya Industri Food, KUD Mina Makaryo, Industri PPA makanan dan minuman (PPM T. Tirta), GOR Jatayu, dan Jalan Jlamprang. Lokasi penelitian yang lain termasuk dalam kategori tidak sesuai. Genangan yang ada di sempadan Sungai Loji meliputi kawasan industri PPA makanan dan minuman (PPM T. Tirta), Pertamina SPBU 4451106 Jalan Slamaran, Jalan WR Supratman, Warung makan Bapa‟e, dan Jalan Rajawali Utara. Hasil dari evaluasi berdasarkan teknik perbandingan digunakan untuk mendeteksi pengelolaan genangan di sempadan Sungai Loji.

Kesimpulan penelitian ini adalah pemanfaatan sempadan sungai termasuk dalam kategori kurang sesuai dengan aspek penilaian lahan, penanganan genangan dapat dilakukan melalui metode struktur maupun non struktur dan pendekatan yang lain, arahan pemanfaatan sempadan sebaiknya dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, permukiman harus dibatasi, dan pengelolaan kawasan sempadan sungai dapat dilakukan melalui Focused Group Discussion (FGD) kepada masyarakat.Saran, perlu adanya evaluasi terkait kondisi pemanfaatan sempadan Sungai Loji sehingga hasil evaluasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap pengelolaan kawasan sempadan sungai yang lebih tertata dan lestari.

vi

Keywords: River border, utilization of river border, river border inundation, direction of river border utilization

River border is a virtual line on the left and right of the riverbed that is designated as a river protection boundary. River border control needs to be done because urban growth is followed by an increase in population, land on the banks of the river which should be protected areas has changed the function of land into settlements, shops and even industries. Changes in land use in the river border require special handling and need to be prioritized in order to achieve the balance of the watershed ecosystem (DAS), and be able to optimize efforts to handle inundation in the river border. The purpose of the study was to evaluate land use in the Loji River border and detect inundation management in the Loji River border.

This research is included in quantitative research using data collection methods, namely observation and interviews. The data analysis technique uses GIS analysis technique to make the border of the river border and make a map of land use in the border of the River Loji. Comparison techniques are used to compare land use conditions based on environmental, social, economic and institutional aspects for inundation management on river banks.

The results showed that the utilization of the Loji River border is included in the category of not suitable with environmental, social, economic, and institutional aspects. Unsuitable conditions include the area of PT Maya Industri Food, KUD Mina Makaryo, PPA Food and Beverage Industry (PPM T. Tirta), GOR Jatayu, and Jalan Jlamprang. Other research locations are included in the inappropriate category. Inundations on the border of the Loji River include the food and beverage PPA industrial estate (PPM T. Tirta), Pertamina SPBU 4451106 Slamaran Street, WR Supratman Street, Warung Makan Ayah'e, and Jalan Rajawali Utara. The results of the evaluation based on comparative techniques are used to detect inundation management in the Loji River border.

The conclusion of this study is that the use of river borders is included in the category of inadequate with aspects of land valuation, inundation management can be done through structural and non-structural methods and other approaches, directions for utilization of border should be used for green open space, settlements must be limited, and management of border areas river can be done through Focused Group Discussion (FGD) to the community. Suggestions, there needs to be an evaluation related to the condition of the utilization of the Loji River border so that the evaluation results can be used for making decisions on a more orderly and sustainable management of the river border area.

vii

“Akan selalu ada tangan-tangan tak terlihat dalam tiap langkah kehidupan kita yang selalu memberi pertolongan dalam tiap kesulitan, mari selalu bersyukur” (Aditya Firmansyah).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan karunia-Nya skripsi ini kupersembahkan kepada:

Abah Abdul Syukur dan Ibu Nining Wijaya yang telah memberikan seluruh cinta dan kasihnya serta segala pengorbanannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan mereka. Adik tercinta Malik Ibrahim yang telah

memberikan doa dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.

Sahabat tercinta, Nilna, Mega, Kabut, Nusa, Ajik, Piri, Jati, Dina, Nadia yang telah memberikan dorongan baik berupa materi maupun moril dalam pengerjaan skripsi ini.

Mas-mas kos “Nakula Student House” dengan segala kebaikan hatinya telah mendukung dan mendoakan penyusunan sripsi ini.

viii

Untuk Mendeteksi Pengelolaan Genangan Di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan” dapat diselesaikan dengan lancar. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh studi di Universitas Negeri Semarang.

2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah membantu memberikan izin penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

3. Dr.Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si, Ketua Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah menyediakan fasilitas selama pembelajaran di Jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang.

4. Prof. Dr. Eva Banowati, M.Si, Ketua Program Studi Geografi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan saran dan masukan selama penulis menyelesaikan studi.

x

PENGESAHAN KELULUSAN ...iii

PERNYATAAN ...iv

SARI ...v

ABSTRAK ...vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...vii

PRAKATA ...viii

DAFTAR ISI ...x

DAFTAR TABEL ...xii

DAFTAR GAMBAR ...xiii

DAFTAR LAMPIRAN ...xiv

BAB I PENDAHULUAN ...1 A. Latar Belakang ...1 B. Rumusan Masalah ...5 C. Tujuan Penelitian ...5 D. Manfaat Penelitian ...5 E. Batasan Istilah ...6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...7

A. Deskripsi Teoritis ...7

1. Teori Sempadan Sungai ...7

2. Penentuan Lebar Garis Sempadan Sungai ...16

xi

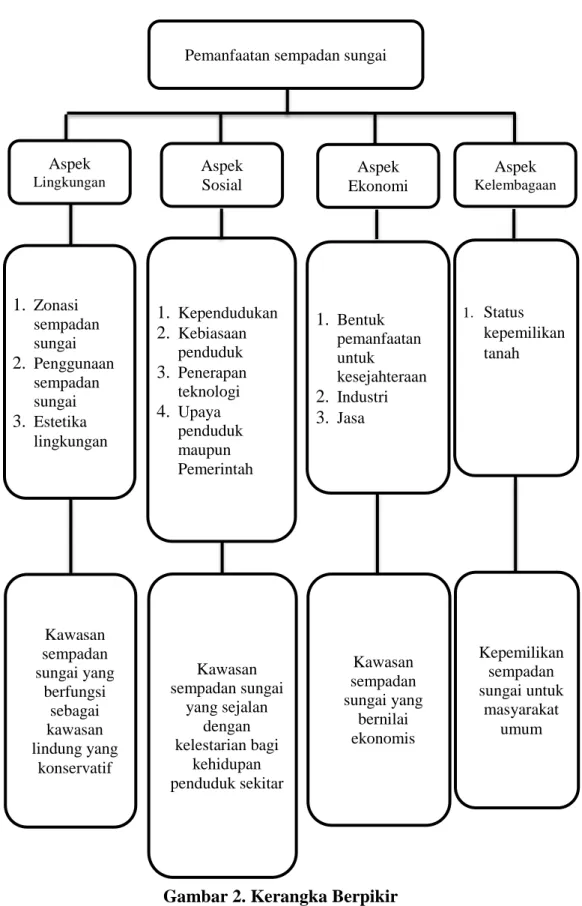

C. Kerangka Berpikir ...36

BAB III METODE PENELITIAN...38

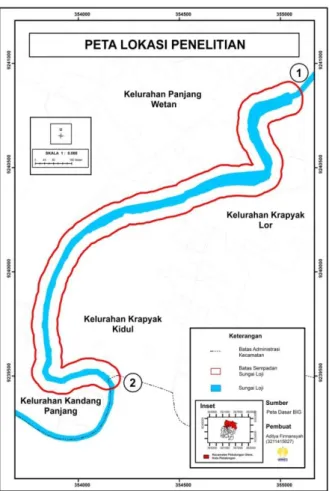

A. Lokasi Penelitian ...38

B. Populasi Penelitian ...39

C. Sampel dan Teknik Sampling ...39

D. Variabel Penelitian ...48

E. Teknik Pengumpulan Data ...49

F. Alat dan Bahan ...50

G. Teknik Analisis Data ...52

1. Metode Deskriptif ...52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...57

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ...57

B. Hasil Penelitian ...69

1. Evaluasi Pemanfaatan Sempadan Sungai Loji ...69

C. Pembahasan ...90

1. Evaluasi Pemanfaatan Sempadan Sungai Loji ...90

BAB V PENUTUP ...94

A. Kesimpulan ...94

B. Saran ...94

DAFTAR PUSTAKA ...96

xii

Tabel 2. Lebar Sempadan Sungai terkait Memberikan Ruang Meandering dan

Perlindungan Banjir ... 18

Tabel 3. Kriteria Penetapan Lebar Sempadan Sungai menurut Permen PU Nomor 63 Tahun 1993 ... 20

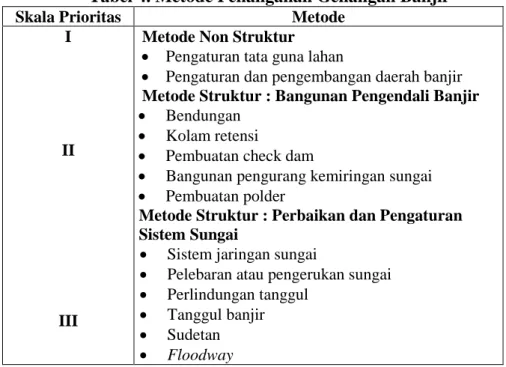

Tabel 4. Metode Penanganan Genangan Banjir ... 28

Tabel 5. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan ... 31

Tabel 6. Penentuan Sampel Lokasi Penelitian ... 42

Tabel 7. Penentuan Sampel Responden Penelitian ... 46

Tabel 8. Parameter Sempadan Sungai yang Ideal berdasarkan Aspek Lingkungan, Aspek Sosial, dan Aspek Kelembagaan ... 53

Tabel 9. Jumlah Penduduk di Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2018 ... 68

Tabel 10. Kondisi Pemanfaatan Sempadan Sungai Loji Berdasarkan Titik Sampel Lokasi Penelitian ... 69

Tabel 11. Hasil Skoring dan Kesesuaian Pemanfaatan Sempadan Sungai Loji ... 81

xiii

Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian... 37

Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian ... 38

Gambar 4. Peta Titik Sampel Lokasi Penelitian ... 41

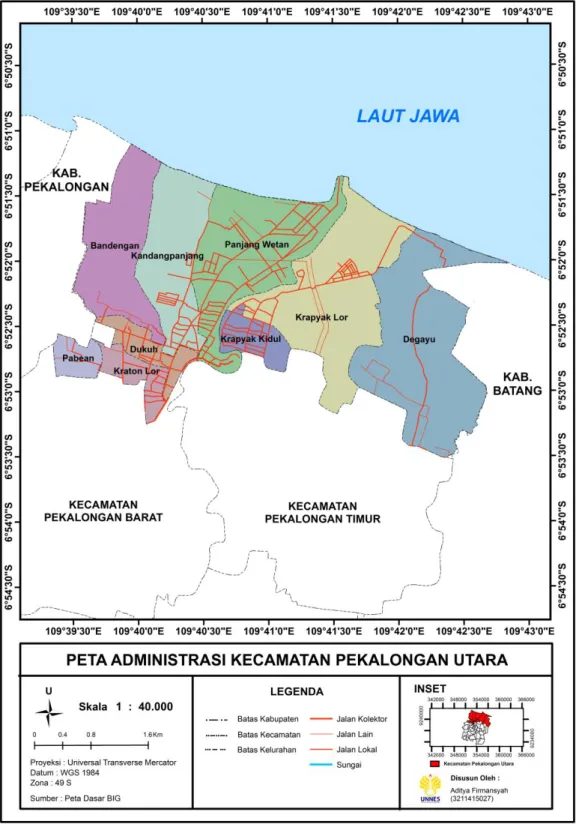

Gambar 5. Peta Administrasi Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2019 ... 58

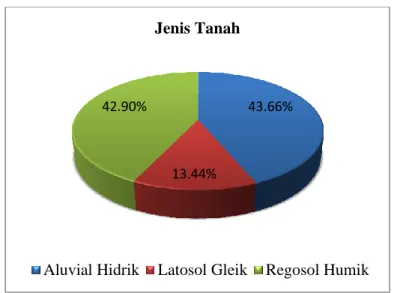

Gambar 6. Grafik Jenis Tanah Kecamatan Pekalongan Utara ... 60

Gambar 7. Peta Jenis Tanah Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2019 ... 62

Gambar 8. Peta Geologi Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2019 ... 64

xiv

Lampiran 3. Hasil Pemanfaatan Sempadan Sungai ...104

Lampiran 4. Hasil Kesesuaian Pemanfaatan Sempadan Sungai ...106

Lampiran 5. Instrumen Observasi ...107

Lampiran 6. Instrumen Wawancara ...110

Lampiran 7. Hasil Observasi ...114

Lampiran 8. Hasil Wawancara ...119

1

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menyatakan bahwa sungai merupakan salah satu bentuk alur air permukaan yang harus dikelola secara menyeluruh, terpadu berwawasan lingkungan hidup dengan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian sungai harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan dampak negatif terhadap lingkungannya. Dalam rangka mewujudkan kemanfaatan sungai serta mengendalikan kerusakan sungai, perlu ditetapkan garis sempadan sungai, yaitu garis batas perlindungan sungai. Garis sempadan sungai ini selanjutnya akan menjadi acuan pokok dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan sungai serta sebagai batas permukiman di wilayah sepanjang sungai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 pasal 1 tentang Sungai, sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Penetapan garis sempadan sungai bertujuan sebagai upaya perlindungan, penggunaan dan pengendalian atas sumberdaya yang ada pada sungai untuk dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas disekitarnya. Garis sempadan sungai bertanggul adalah 3 (tiga)

meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul kurang sesuaikan garis sempadan sungai tidak bertanggul adalah 10 (sepuluh) meter dari batas tepi sungai.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan, menerangkan bahwa garis sempadan sungai bertanggul di Kota Pekalongan ditetapkan 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Sedangkan, garis sempadan sungai tidak bertanggul di Kota Pekalongan ditetapkan 15 (lima belas) meter dari batas tepi sungai. Kawasan sempadan sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman keras yang berfungsi lindung, kegiatan pariwisata terbatas, pembangunan prasarana lalu-lintas air dan bangunan pengambilan air, pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta penempatan jaringan utilitas.

Peningkatan jumlah penduduk telah menyebabkan meningkatnya permintaan jumlah tempat tinggal. Permintaan yang tinggi akan tempat tinggal kurang sebanding dengan luasan yang tersedia. Masyarakat telah melakukan pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai yang menurut peraturan perundangan yang berlaku dilarang untuk didirikan bangunan. Sempadan sungai ternyata banyak didirikan bangunan, baik untuk kegiatan industri maupun permukiman. Pembuangan limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu menyebabkan air sungai menjadi tercemar.

Alih fungsi lahan mengakibatkan adanya perubahan limpasan permukaan (overlandflow) dan fluktuasi aliran sungai (Setyowati, 2010).

Pengalihan pemanfaatan lahan sempadan sungai menjadi lahan industri dan permukiman akan menghilangkan fungsi ekologis daerah sempadan sungai. Adanya bangunan diatas sempadan sungai menimbulkan risiko bagi penduduk karena adanya penggenangan air periodic pada musim hujan dan sempadan yang cenderung labil dan rawan akan banjir akan membahayakan masyarakat yang tinggal di sempadan sungai. persepsi masyarakat yang menganggap sungai dan sempadan sebagai tempat sampah juga akan meningkatkan pencemaran sungai. Dampak kumulatif dari pengalihan vegetasi sempadan sungai juga akan meningkatkan kecepatan aliran air hujan yang menyebabkan timbulnya banjir di hilir baik durasi, frekuensi, maupun kekuatannya.

Genangan banjir di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan sering terjadi tiap tahun, khususnya saat memasuki musim penghujan. Pada tahun 2018, telah terjadi genangan banjir dengan intensitas cukup parah di Kecamatan Pekalongan Utara, diantaranya, Kelurahan Kandangpanjang, Kelurahan Pabean, Kelurahan Padukuhankraton, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Kraton, Kelurahan Klego, Kelurahan Tirto, Kelurahan Kalibaros, Kelurahan Krapyak, dan Kelurahan Bandengan. Sempadan Sungai Loji di Kecamatan Pekalongan Utara termasuk kedalam wilayah administrasi Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Krapyak. Bencana genangan banjir yang diakibatkan oleh pengelolaan sempadan sungai di Kota Pekalongan telah mengalami beberapa kali kejadian diantaranya tahun 2016 telah terjadi

sebanyak 16 kali, tahun 2017 telah terjadi sebanyak 28 kali, dan tahun 2018 telah terjadi sebanyak 30 kali.

Genangan banjir yang melanda sebagian besar wilayah di Kecamatan Pekalongan Utara mengakibatkan kondisi infrastruktur menjadi rusak, melemahnya perekonomian warga, dan mengganggu aktivitas penduduk dalam melangsungkan kehidupannya. Untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana genangan banjir di sempadan Sungai Loji perlu diadakannya penataan ruang kembali sesuai peraturan perundangan yang telah disepakati dan pengelolaan sempadan sungai berdasarkan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek kelembagaan.

Perubahan pemanfaatan lahan di Sempadan Sungai Loji memerlukan penanganan khusus supaya mampu mengoptimalkan upaya penanganan genangan di sempadan Sungai Loji. Masalah genangan yang ada di sempadan Sungai Loji membutuhkan upaya penanganan demi memelihara kelestarian fungsi sungai sebagai sumber airdan sumber kehidupan masyarakat di Kawasan Loji dan sekitarnya. Pengembalian peruntukan sempadan sungai sebagai kawasan lindung akan memberi manfaat pada penduduk di sepajang sungai. Pemberian izin pemanfaatan lahan sempadan untuk lahan terbangun hanya akan menguntungkan sebagian kecil masyarakat pengguna lahan sempadan Sungai Loji.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian pemanfaatan sempadan Sungai Loji di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan lahan di sempadan Sungai Loji.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan pemahaman terhadap analisis kesesuaian pemanfaatan sempadan sungai terhadap aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek kelembagaan serta mendeteksi pengelolaan genangan di sempadan sungai.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Pekalongan agar memperhatikan tata ruang di Kota Pekalongan, khususnya di Sempadan Sungai Loji agar sesuai dengan kriteria sempadan sungai yang ideal sehingga dapat memberikan upaya penanganan genangan di sempadan Sungai Loji, Kecamatan Pekalongan Utara.

Sebagai bahan masukan bagi penduduk di sempadan Sungai Loji untuk tetap waspada terhadap ancaman genangan dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap genangan di sempadan Sungai Loji.

E. Batasan Istilah

1. Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan ekosistem yang berada pada sepanjang kiri-kanan sungai selebar 15 meter dan berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

2. Genangan

Genangan adalah kondisi dimana air mengisi dan menumpuk pada suatu tempat.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Teori Sempadan Sungai

Menurut Newson Malcolm (1997), terdapat bebrapa sifat asli ruang tepi sungai, terutama yang berupa sempadan, antara lain:

a. Sungai yang mempunyai sudut keterangan curam cenderung memiliki bentuk dasar sungai yang tidak stabil, kecil kemungkinan ada genangan anak sungai. dalam karakter bentuk sungai ini jarang terdapat habitat lain di tepi/ sempadannya.

b. Sungai dengan sudut keterangan landau, bentuk dasar sungai agak stabil, terdapat kemungkinan habitat berkembang biak. c. Bentuk sungai yang bergelombang tak teratur, alas an dasar

sungai agak teratur, kemungkinan tumbuh kembang habitat sangat tinggi.

d. Bentuk sungai erliku/ berkelok, dasar sungai cenderung agak stabil, mengalir lambat, ragam tumbuh kembang sangat tinggi. Beberapa bentuk pembangunan ruang tepi sungai/ sempadan menurut Rejeki (2004), antara lain untuk:

a. Pembuatan kanal penahan erosi

b. Pembangunan struktur penahan banjir yang luas (berupa talud) c. Pembuatan saluran drainase dan irigasi yang luas

d. Pembersihan dari tanaman alam

e. Pembangunan dan penggunaan struktur bangunan yang mengarah ke sungai

f. Penggunaan bantaran dank anal untuk pembuangan sampah Sempadan sungai adalah daerah ekologi sekaligus hidrologi sungai yang sangat penting. Fungsi dari sempadan sungai adalah untuk menjaga kelestarian, fungsi dan manfaat sungai dari aktivitas yang berkembang disekitarnya. Pemerintah telah menetapkan peraturan untuk menjaga sempadan sungai dari pengalihan pemanfaatan lahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993. Sempadan sungai dalam Peraturan tersebut diartikan sebagai garis batas luar pengaman sungai. Penetapan garis sempadan sungai bertujuan sebagai upaya perlindungan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai untuk dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas disekitarnya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut dengan jelas menyebutkan pada pasal 12 bahwa daerah sempadan sungai dilarang membuang sampah, baik itu limbah padat maupun cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha.

Sempadan sungai (buffer zone) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan

sungai. Semak dan rerumputan yang tumbuh disempadan sungai berfungsi sebagai filter yang sangat efektif terhadap polutan seperti pupuk, obat anti hama, pathogen dan logam berat sehingga kualitas air sungai terjaga dari pencemaran (PP Nomor 38 Tahun 2011).

Sempadan sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/ atau kanan palung sungai, sehingga dengan itu maka pada sempadan sungai dilarang membuang sampah dan mendirikan bangunan untuk hunian (Polantolo, 2008). Sempadan sungai dicirikan oleh batuan dasar yang keras yang secara alami air tidak mampu lagi untuk menerobosnya, hingga kadang kala bentuknya berkelok-kelok, penutupan vegetasinya spesifik (riparian), membentuk satuan ekologik terkecil, dan dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan jenis batuannya (Waryono, 2008).

Menurut konsep eko-hidraulik, sempadan sungai didefinisikan sebagai kawasan ekosistem semiakuatik, amfibi, dan daratan yang berada pada sepanjang kiri-kanan sungai (termasuk sungai buatan dan bekas sungai) yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai secara integral sebagai komponen ekosistem suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Wilayah Sungai (WS). Dalam keterkaitannya dengan banjir, sempadan dapat didefinisikan sebagai area banjir 100 tahunan yang dapat diperhitungkan dengan pemodelan banjir. Untuk memnuhi berbagai fungsinya maka sempadan harus memuat (terdiri dari) bantaran banjir,

zona perubahan alur sungai, lereng sungai, dan zona transisi pada dataran diatas lereng (FISRWG, 1998; Bolton dan Shellberg; 2001). Sempadan sungai (terutama di daerah bantaran banjir) merupakan daerah ekologi sekaligus hidraulik sungai yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan badan sungainya karena secara hidraulis dan ekologis merupakan satu kesatuan, baik secara lateral (melintang) maupun longitudinal (memanjang alur sungai) (Maryono, 2005).

Dilihat dari segi hidraulis-morfologis-ekologis, berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2011, sempadan sungai memiliki fungsi (Bab I Pasal 1): sebagai pelindung sungai dan sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Lebih luas lagi, berdasarkan kajian integral eko-hidraulik (Maryono, 2005), sempadan sungai berfungsi baik langsung maupun tidak langsung, diantaranya: memperbesar infiltrasi air limpasan, memelihara aliran dasar sungai, melindungi tebing sungai dari pengikisan dan erosi, memberikan ruang bagi alur sungai untuk bergerak secara lateral, memberikan perlindungan dari banjir, memungkinkan untuk restorasi sungai di masa mendatang, dan mempertahankan kualitas habitat amfibi (ular, katak, dan lain-lain) dan organisme akuatik (ikan, kepiting, udang, dan lain-lain) dengan mekanisme diantaranya: memberikan naungan dan mempertahankan suhu air sungai pada suhu optimal, menyediakan variasi habitat, menyediakan tempat perlindungan, sebagai sumber bahan organik

(serasah daun, ranting, dan kayu mati), sebagai elemen estetika koridor sungai dan elemen ameliorasi iklim mikro, sebagai elemen perlindungan terhadap palung sungai terkait dengan pencemarana limbah cair maupun padat, desakan permukiman masyarakat, penyempitan alur sungai, pelindung atau mantel terhadap alur sungai, sebagai penyedia nutrisi bagi fauna dan sebagai tempat bertelur, berpijah, dan hidup fauna air dan/ atau amfibi.

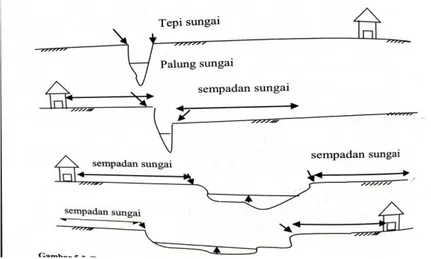

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai sudah mengatur ihwal sungai dan sempadan sungai secara lebih detail dan komprehensif dibanding PP Nomor 35 Tahun 1991. Karena dalam menentukan garis sempadan sungai diukur dari tepi palung sungai belum dijelaskan secara detail oleh PP Nomor 38 Tahun 2011, maka diusulkan untuk menggunakan gambar ilustrasi pada Permen PU Nomor 63 Tahun 1991 (sebelum Permen PU yang baru dikeluarkan) sebagai berikut:

Gambar 1. Tepi sungai dan sempadan sungai menurut PP Sungai 38/2011 dan gambar dari Permen PU 63/1993 yang Disempurnakan

Gambar diatas dapat digunakan sebagai acuan oleh pihak-pihak yang termasuk dalam tim yang dijelaskan pada Bab II Pasal 17 PP Nomor 38 Tahun 2011. Keputusan akhirnya tergantung dari keputusan Tim Penentuan Garis Sempadan tersebut yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada UU SDA Nomor 7 Tahun 2004 dan PP Sungai Nomor 38 Tahun 2011.

Menurut Sitti Wardiningsih (2019:69), Konsep zonasi sempadan sungai dikembangkan untuk mengembalikan fungsi ekologis sungai sebagai area resapan atau drainase pembuangan air hujan, sebagai salah satu bentuk konservasi lingkungan, dan menjadi habitat bagi vegetasi banjir dan non banjir. Konsep zonasi sempadan sungai dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu zona penyangga, zona konservasi, dan zona estetika dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Zona penyangga

Area ini merupakan area hijau yang berfungsi sebagai buffer, tanpa ada aktivitas di dalamnya sehingga pengelolaannya bersifat ekstensif. Fungsi penyangga ini dimaksudkan untuk memaksimalkan area resapan banjir banjir melalui penataan vegetasi yang tepat. Pada area ini akan dikembangkan sebagai area vegetasi yang memiliki fungsi ekologi, sebagai penyerap air, pelindung tanah dan air, pencegah erosi, penghasil O2 serta mereduksi polusi dan radiasi matahari.

b. Zona konservasi

Area ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang terdapat di sekitar sungai dan melestarikan vegetasi dan satwa yang ada disekitar sungai dengan membuat RTH yang berfungsi sebagai daerah resapan air, melindungi sungai dari pengaruh erosi dengan cara pembuatan turap dan penataan vegetasi pada daerah yang berlereng curam untuk mencegah erosi akibat arus sungai.

c. Zona estetika

Area ini berfungsi untuk memberikan pemandangan yang menarik dan indah bagi sempadan sungai sehingga memberikan kesan menyenangkan untuk dipandang mata. Fungsi estetika terlihat dari bentukan alami sungai serta penataan vegetasi yang mendukungnya.

Prinsip-prinsip pengelolaan sempadan sungai dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang bahwa semua wilayah sempadan sungai merupakan kawasan lindung yang tidak dapat dihuni dan dibudidayakan secara permanen. Selain itu, adanya upaya pengelolaan wilayah sempadan sungai yang sudah terlanjur dipergunakan sebagai hunian dan budidaya, ruang hijau dan ruang terbuka/ publik harus tetap dipertahankan sebagai fungsi sungai dan fungsi kota, dalam penentuan tata ruang perlu adanya intervensi publik, perlu adanya penataan ruang yang jelas dan konsisten, perluadanya strategi pengelolaan sempadan sungai serta

instrumen-instrumennya (Subdinas Pengairan, Kimpraswil Kota Yogyakarta, 2006).

Penggunaan lahan terjadi karena kepentingan manusia untuk bertahan hidup dengan mengubah suatu bentukan menjadi bentukan lain. Perubahan penggunaan lahan biasanya menyebabkan bertambahnya suatu penggunaan lahan tertentu di satu sisi dan berkurangnya penggunaan lahan di sisi lainatau berubahnya fungsi lahan pada waktu yang berbeda (As-syakur, 2008). Aktivitas manusia memiliki pengaruh dalam perubahan penggunaan lahan yang dapat memengaruhi morfologi dan dinamika sungai (Yamani, 2011).

Pengaruh ruang-ruang terhadap perilaku penggunanya cukup jelas karena pengguna melakukan kegiatan tertentu di masing-masing ruang sesuai fungsinya (Rapport, 1990). Perubahan sempadan sungai dari lahan non artificial menjadi lahan artificial mengubah kualitas tata ruang. Mutu ruang sendiri sebenarnya ditentukan pula oleh terwujudnya keserasian, kelarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang. Perubahan di sungai menjadikan terjadinya dramatisasi struktur ruang mengikuti bentang alam. Dramatisasi struktur ruang merupakan fenomena pembangunan kawasan artificial yang mengikuti struktur ruang yang ada tetapi selanjutnya justru terjadi penajaman struktur. Dramatisasi terjadi pada permukiman dengan kualitas bangunan yang baik, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pemilik bangunan di sempadan sungai. hal ini mengakibatkan semakin tingginya intensitas struktur

ruang yang terjadi (Sugandhy, 1999). Perubahan penggunaan lahan menyebabkan air hujan yang jatuh ke permukaan tanah langsung menjadi aliran permukaan. Aliran permukaan yang langsung ke sungai akan mengenai lengkung bagian luar sehingga menyebabkan perubahan lengkung, sedangkan material sedimen yang dibawa terendapkan pada bagian dalam sungai (Kamarudin, 2009).

Perumahan di pinggiran sungai merupakan cerminan adanya keterbatasan lahan kota sehinga tidak semua masyarakat dapat menikmati fasilitas yang memadai dan dapat tinggal di lahan yang sesuai. Karena pada hakikatnya pembangunan perumahan berkelanjutan menurut Kirmanto (2005) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan baik dari kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas lingkungan. Menurut suprijanto (1995) secara garis besar karakteristik umum permukiman tepi sungai antara lain:

a. Kawasan permukiman cenderung padatdan kumuh dikarenakan tidak ada peraturan baku dan tertulis yang mendasarinya

b. Tipologi bangunan menggunakan struktur dan konstruksi tradisional konvensional yang tebruat dari kayu dan bahan-bahan yang mudah ditemukan

c. Kondisi ekonomi masyarakat cenderung berasal dari kalangan menengah ke bawah yang bekerja pada sektor informal dan tingkat pendidikan yang masih rendah

d. Adanya degradasi kualitas bantaran sungai sesuai yang diatur oleh undang-undang dan penurunan kualitas kesehatan, sanitasi, dan minimnya fasilitas sarana dan prasarana permukiman

Perilaku pembuangan sampah di sepanjang sempadan sungai maupun didalam sungai dapat merugikan penduduk sekitar dan di kawasan lebih rendah. Meskipun sampah dapat berubah menjadi tanah, terutama bagian atas tumpukan sampah tetapi memerlukan waktu yang lama. Sampah yang menumpuk menimbulkan bau busuk akibat fermentasi, menjadi sarang kebakaran karena adanya gas metana di tumpukan sampah, air yang menggenangi sampah akan mengandung besi, sulfat, dan bahan organik yang tinggi ditambah air permukaan (Sayid, 1986).

2. Penentuan Lebar Garis Sempadan Sungai

Beberapa metode penetapan lebar sempadan sungai yang diperoleh dari studi literatur adalah sebagai berikut:

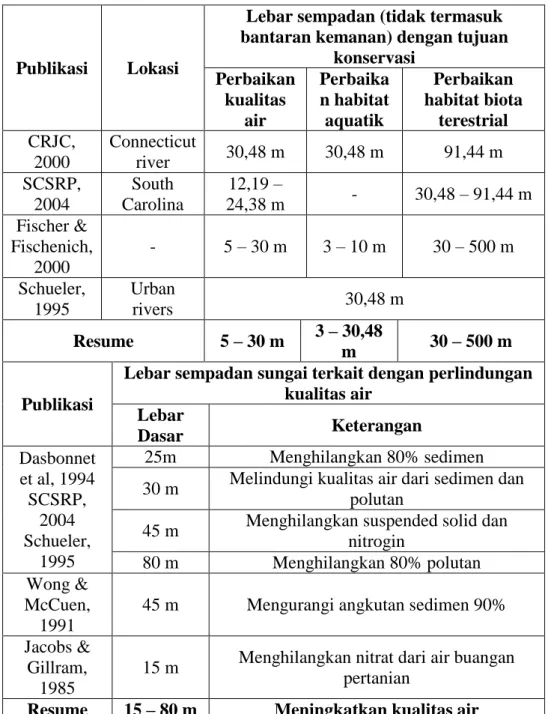

a. Lebar sempadan yang diperlukan untuk perbaikan fungsi ekologi aquatik dan terestral, kualitas air, hidraulik dan morfologi sungai. Hasil studi literatur mengenai sempadan sungai berdasarkan fungsi ekologi, kualitas air, hidraulik dan morfologi serta tujuan ditetapkannya disajikan dalam Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Lebar Sempadan Sungai untuk Berbagai Tujuan pada Berbagai Publikasi

Publikasi Lokasi

Lebar sempadan (tidak termasuk bantaran kemanan) dengan tujuan

konservasi Perbaikan kualitas air Perbaika n habitat aquatik Perbaikan habitat biota terestrial CRJC, 2000 Connecticut river 30,48 m 30,48 m 91,44 m SCSRP, 2004 South Carolina 12,19 – 24,38 m - 30,48 – 91,44 m Fischer & Fischenich, 2000 - 5 – 30 m 3 – 10 m 30 – 500 m Schueler, 1995 Urban rivers 30,48 m Resume 5 – 30 m 3 – 30,48 m 30 – 500 m Publikasi

Lebar sempadan sungai terkait dengan perlindungan kualitas air Lebar Dasar Keterangan Dasbonnet et al, 1994 SCSRP, 2004 Schueler, 1995 25m Menghilangkan 80% sedimen 30 m Melindungi kualitas air dari sedimen dan

polutan

45 m Menghilangkan suspended solid dan nitrogin

80 m Menghilangkan 80% polutan Wong &

McCuen, 1991

45 m Mengurangi angkutan sedimen 90% Jacobs &

Gillram, 1985

15 m Menghilangkan nitrat dari air buangan pertanian

Resume 15 – 80 m Meningkatkan kualitas air

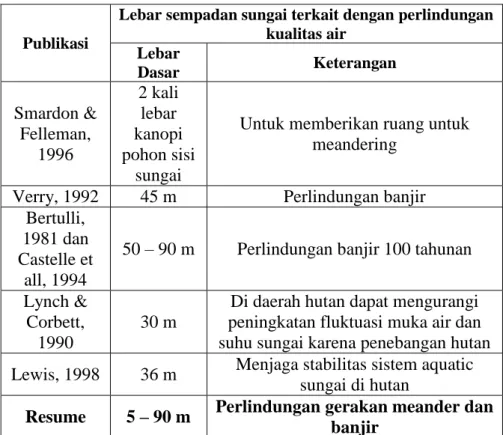

Tabel 2. Lebar Sempadan Sungai terkait Memberikan Ruang Meandering dan Perlindungan Banjir

Publikasi

Lebar sempadan sungai terkait dengan perlindungan kualitas air Lebar Dasar Keterangan Smardon & Felleman, 1996 2 kali lebar kanopi pohon sisi sungai

Untuk memberikan ruang untuk meandering

Verry, 1992 45 m Perlindungan banjir Bertulli,

1981 dan Castelle et

all, 1994

50 – 90 m Perlindungan banjir 100 tahunan

Lynch & Corbett,

1990

30 m

Di daerah hutan dapat mengurangi peningkatan fluktuasi muka air dan suhu sungai karena penebangan hutan Lewis, 1998 36 m Menjaga stabilitas sistem aquatic

sungai di hutan

Resume 5 – 90 m Perlindungan gerakan meander dan banjir

Sumber: Analisis, 2019.

Kajian literatur pada tabel 1 dan 2 tersebut menunjukkan bahwa ketentuan lebar sempadan sungai (dalam hal ini sungai kecil dan menengah karena contoh-contoh sungainya adalah sungai kecil dan menengah) dari berbagai sumber literatur masih sangat bervariasi. Namun dari literatur-lieratur tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat sempadan sungai terhadap konservasi sungai (baik ekologi, hidraulik dan morphologinya) sangat signifikan. Lebar sempadan untuk konservasi perbaikan kualitas air, dengan manfaat seperti ditunjukkan pada tabel 1, adalah 5 m sampai 80 m, untuk konservasi habitat aquatik 3 m sampai 30,48 m dan untuk konservasi habitat

terestrial adalah 30 m sampai 500 m. Sedangkan untuk memberikan ruang meandering dan perlindungan terhadap banjir diperlukan sempadan sungai 5 m sampai 90 m. Dari literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa lebar sempadan sungai yang memenuhi syarat untuk berbagai tujuan seperti pada tabel 1 dan 2 adalah antara 3 – 90 m. Khusus untuk perlindungan vegetasi terestrial diperlukan sempadan sungai dari 3 – 500 m.

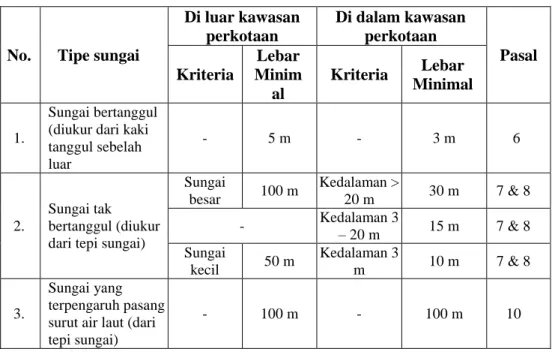

b. Lebar sempadan sungai menurut Permen PU Nomor 63 Tahun 1993. Kajian literatur mengenahi tepi sungai masih sangat terbatas. Menurut Permen PU 63/1993, tepi sungai ditetapkan pada titik tertinggi tebing sungai yang berbatasan dengan teras sungai. Tepi sungai berada di luar bantaran banjir dan masih berada pada bantaran longsor. Lebar sempadan sungai dihitung dari tepi sungai ke arah luar. Tepi sungai pada sungai dengan tepi yang tidak jelas seperti sungai-sungai dengan tebing landai di daerah pantai, menurut Permen tersebut tepi sungai ditetapkan berdasarkan kondisi erosi yang ada dan hitungan banjir rencana.

Penentuan lebar sempadan didasarkan pada lokasi di luar kawasan perkotaan, di dalam kawasan perkotaan, sungai besar, sungai kecil, kedalaman sungai, sungai bertanggul dan tidak bertanggul, dan sungai yang terpengaruh pasang surut. Pembagian lebar sempadan sungai berdasarkan geometri tampang melintang sungai yang dijabarkan dalam

bentuk tabel merupakan pembagian sempadan sungai yang relatif mudah dipahami dibanding dari berbagai sumber literatur yang lain. Sampai sejauh ini belum dapat ditemukan kajian akademis penetapan Permen PU 63/1993 ini. Peraturan tersebut disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Kriteria Penetapan Lebar Sempadan Sungai menurut Permen PU Nomor 63 Tahun 1993

No. Tipe sungai

Di luar kawasan perkotaan Di dalam kawasan perkotaan Pasal Kriteria Lebar Minim al Kriteria Lebar Minimal 1. Sungai bertanggul (diukur dari kaki tanggul sebelah luar - 5 m - 3 m 6 2. Sungai tak bertanggul (diukur dari tepi sungai)

Sungai besar 100 m Kedalaman > 20 m 30 m 7 & 8 - Kedalaman 3 – 20 m 15 m 7 & 8 Sungai kecil 50 m Kedalaman 3 m 10 m 7 & 8 3. Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut (dari tepi sungai)

- 100 m - 100 m 10

Sumber: Analisis, 2019.

3. Genangan Sempadan Sungai

Pengertian banjir (Bakornas, 2007) memiliki dua pengertian yaitu: Aliran air sungai yang sesuainya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan tidak sesuai disisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air dan gelombang luapan berjalan kearah hilir

sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air di muara akibat badai.

Menurut jenisnya banjir dibagi kedalam tiga tipe yaitu: (1) banjir bandang (flash flood), (2) Banjir sungai (river floods), (3) Banjir pantai (coastal floods) (UNDP, 2004). Faktor penyebab terjadinya banjir dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor alam dan faktor non alam. Faktor alam misalnya curah hujan, pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai dan pengaruh air pasang dan non alam misalnya perubahan kondisi Daerah Pengaliran Sungai (DPS), kawasan kumuh, sampah, drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir dan pengendalian sistim pengendalian banjir tidak tepat (Robert J. Kodoatie, 2002).

Banjir menjadi bencana bila menimbulkan kerugian materi (seperti kerusakan pada sarana dan prasarana, dll) dan kerugian non materi (seperti korban jiwa dan kekacauan perekonomian). Luapan sungai berbeda dari banjir dadakan karena banjir ini terjadi setelah proses yang cukup lama, meskipun proses itu bisa jadi lolos dari pengamatan sehingga datangnya banjir terasa mendadak dan mengejutkan. Selain itu banjir sungai kebanyakan bersifat musiman atau tahunan dan bisa berlangsung selama berhari-hari atau berminggu-minggu tanpa berhenti. Penyebabnya adalah hutan gundul, kelongsoran daerah-daerah yang biasanya mampu menahan kelebihan air ataupun perubahan suhu/musim, atau terkadang akibat kedua hal itu sekaligus. Banjir

terjadi sepanjang sistem sungai dan anak-anak sungainya, mampu membanjiri wilayah luas dan mendorong peluapan air di dataran tidak sesuai, sehingga banjir yang meluap dari sungai-sungai selain induk sungai biasa disebut banjir kiriman. Besarnya banjir tergantung kepada beberapa faktor, diantaranya kondisi-kondisi tanah (kelembaban tanah, vegetasi, perubahan suhu/musim, keadaan permukaan tanah yang tertutup rapat oleh bangunan batu bata, blok-blok semen, beton, pemukiman/perumahan dan hilangnya kawasan-kawasan tangkapan air/alih fungsi lahan.

4. Penanganan Genangan Sempadan Sungai

Strategi dan pendekatan minimalisasi dampak, diantaranya: a. Pengaturan tata guna lahan

Tujuan pengaturan tata guna lahan melalui undang-undang agraria dan peraturan-peraturan lainnya adalah untuk menekan risiko terhadap nyawa, harta benda dan pembangunan di kawasankawasan rawan bencana (Sebastian, 2008). Kasus banjir suatu daerah dianggap rawan bila daerah itu biasanya dan diperkirakan akan terlanda banjir air dengan dampak-dampak negatifnya; penilaian ini didasarkan sejarah banjir dan kondisi daerah. Bantaran sungai dan pantai seharusnya tidak boleh dijadikan lokasi pembangunan fisik dan pemukiman. Selain itu, Badan Pertahanan Nasional beserta departemen-departemen terkait harus memperhatikan pula kawasan perkotaan. Pengaturan tata guna tanah yang dilandasi data-data ilmiah dan dengan mengacu kepada

potensi bencana, setidaknya bencana alam seperti banjir tidak akan diperparah oleh pengizinan pemakaian tanah yang tak mengindahkan sisi kelayakan.

b. Kepadatan penduduk dan bangunan

Di daerah-daerah rawan banjir, jumlah korban tewas maupun cedera akan langsung terkait dengan kepadatan penduduk. Bila daerah itu masih dalam tahap perencanaan pembangunan atau perluasan kawasan, rencana itu harus mencakup pula kepadatan penduduk. Bila daerah itu sudah terlanjur digunakan sebagai lokasi pemukiman liar oleh pendatang yang tergolong miskin, pengaturan kepadatan penduduk bisa menjadi isu yang rawan dan peka, penduduk harus dimukimkan kembali di tempat lain yang lebih aman dengan mempertimbangkan dampak-dampak sosial dan ekonomis perpindahan itu. Sayangnya, banyak lokasi pemukiman padat penduduk terletak di jalur banjir. Bagaimanapun para perencana pengembangan daerah dan penataan ruang harus mengambil langkah-langkah bijak untuk memperbaiki pemukiman itu dan menekan kerentanan terjadinya bencana/banjir. c. Larangan penggunaan tanah untuk fungsi-fungsi tertentu

Suatu daerah/kawasan yang menjadi ajang banjir sedikitnya rata-rata 1-2 kali tiap 10 tahun terjadi banjir bandang, diyakini dan disarankan tidak boleh ada pembangunan skala besar di daerah itu (Sebastian, 2008). Pabrik, perumahan dan sebagainya sebaiknya tidak diizinkan di bangun di daerah ini demi kepentingan ekonomis, sosial

dan keselamatan para penghuninya sendiri. Daerah tersebut bukan berarti sama sekali tak bisa dimanfaatkan, namun pemanfaatannya lebih disesuaikan untuk kegiatan kegiatan dengan potensi risiko lebih kecil misalnya arena olah raga atau taman. Prasarana yang bila sampai rusak akan membawa akibat buruk yang besar, misalnya rumah sakit, hanya boleh didirikan di tanah yang aman. Pengaturan tata guna tanah akan menjamin bahwa daerah-daerah rawan banjir tidak akan menderita dua kali lipat akibat kebanjiran sekaligus pemakaian tanah yang memperparah dampak bencana itu dengan kerugian fisik, sosial, ekonomis dan korban jiwa yang lebih besar lagi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah disarankan untuk lebih jelas dan tegas dalam membuat regulasi dan mensosialisasikan, serta menerapkan dan menindak tegas apabila regulasi dilanggar/ dibengkalaikan. Hal ini sangat membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama.

d. Perbaikan saluran dan vegetasi

Dasar sungai yang sudah dangkal/ tersedimentasi akibat pengendapan harus dikeruk, diperdalam sementara untuk batas tebing/tanggul sungai di kanan–kirinya harus pula diperlebar. Metode-metode ini meningkatkan kemampuan penampungan lebihan air dan menurunkan peluang meluapnya air ke sekitar sungai. Sementara untuk kawasan/ daerah permukiman/ pusat perkotaan, kolam-kolam retensi dan saluran buatan (drainase) sepatutnya dipelihara dan dijaga kebersihannya. Kerawanan sedimentasi dan sampah juga menjadi faktor

utama penyebab banjir perkotaan. Hilangnya vegetasi seperti pepohonan dan kawasan hijau harus segera disikapi dengan kegiatan perlindungan vegetasi dan penghijauan. Hal ini bertujuan menjaga berlanjutnya siklus hidrologi.

e. Konstruksi bendungan/ tanggul alam yang aman

Bendungan adalah suatu konstruksi untuk membuat waduk (storage) yang mampu menyimpan cadangan air limpasan sekaligus melepasnya dengan tingkat yang masih bisa dikelola. Pembangunannya harus memperhatikan patokan tersesuai permukaan air sewaktu banjir sehingga elevasi puncak / mercu bendungan atau tanggul berada di atas angka keamanan. Bila banjir ternyata lebih sesuai dan lebih kuat ketimbang bendungan maka akan terjadi limpasan over-toping yang bisa menyebabkan jebolnya bendungan, bahayanya justru lebih besar ketimbang kalau tak ada bendungan. Jadi bila konstruksi bendungan tidak dirancang dengan cermat, maka keamanannya takkan terjamin karena dampak banjir justru akan makin parah sewaktu bendungan jebol. Penguatan bangunan yang sudah ada perlu dilakukan dengan melakukan servis dan perawatan. Para pemilik bangunan bisa mengusahakan menekan risiko kerusakan dengan cara memperkuat bangunannya untuk menahan hantaman atau terjangan air. Bangunan baru harus mempunyai pondasi yang tak mudah keropos atau longsor dan mempunyai daya dukung yang kuat. Perlindungan dari pengikisan tanah merupakan unsur penting menghadapi bencana banjir seperti

dasar sungai sebaiknya distabilkan dengan membangun „alas batu‟ atau beton yang kuat, atau menanami bantaran dengan pepohonan, khususnya bila dekat jembatan. Kurang sesuaikan untuk lokasi rawan banjir atau sekitar sungai bisa diperbaiki dengan cara meninggikan tanggul. Ini akan efektif untuk lokasi bangunan. Kurang sesuaikan untuk mencegah/mengurangi sedimentasi pada waduk dan pendangkalan sungai yaitu dengan dibuatnya beberapa cek-dam di hulu sungai dan daerah-daerah rawan erosi, serta ditingkatkannya reboisasi dan perlindungan hutan.

f. Partisipasi aktif masyarakat

Peranserta masyarakat diperlukan dalam minimasi bencana banjir. Oleh karena itu diperlukan beberapa pendekatan, antara lain:

1) Peringatan bahaya banjir disebarkan di tingkat desa/kelurahan, 2) Kerja bakti untuk memperbaiki dasar dan tebing sungai, membersihkan kotoran yang menyumbat saluran air, membangun tanggul dengan karungkarung pasir atau bebatuan, menanami bantaran sungai (penghijauan), 3). Rencana pemulihan pertanian pasca-banjir, antar lain dengan menyimpan benih dan persediaan lain di tempat yang paling aman dan ini dijadikan tradisi, 4). Perencanaan pasokan air bersih dan pangan seandainya bencana memaksa pengungsian.

Program-program untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir, meliputi: Penjelasan tentang fungsi-fungsi bantaran

sungai dan jalur banjir, lokasinya serta pola-pola siklus hidrologi, identifikasi bahaya rawan banjir, mendorong perorangan untuk memperbaiki daya tahan bangunan dan harta mereka agar potensi kerusakan/kehancuran dapat ditekan, menggugah kesadaraan masyarakat tentang arti penting rencana– rencana dan latihan–latihan penanggulangan serta pengungsian, mendorong tanggung jawab perorangan atas pencegahan dan penanggulangan banjir dalam kehidupan sehari–hari, dan pada praktik bertani harus memperhatikan dampak lingkungan, jangan menggunduli hutan dan hulu sungai saluran air harus dipelihara dan sebagainya.

Metode penanganan genangan banjir pada prinsipnya ada 2 metode, yaitu metode struktur dan metode non struktur (Kodotie, 2006). Metode struktur adalah kegiatan penanggulangan genangan banjir yang meliputi kegiatan perbaikan sungai dan pembuatan tanggul banjir untuk mengurangi resiko banjir di sungai, pembuatan saluran (floodway) untuk mengalirkan sebagian atau seluruh air, serta pengaturan sistem pengaliran untuk mengurangi debit puncak banjir dengan bangunan seperti bendungan dan kolam retensi. Metode non struktur adalah metode pengendalian genangan banjir dengan tidak menggunakan bangunan pengendali banjir. Aktivitas penanganan tanpa bangunan antara lain berupa pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) untuk mengurangi limpasan air hujan, penanaman vegetasi untuk mengurangi laju aliran permukaan di DAS, kontrol terhadap pengembangan

didaerah genangan, mislanya dengan peraturan-peraturan penggunaan lahan, sistem peringatan dini, larangan pembuangan sampah di sungai, serta partisipasi masyarakat. Metode penanganan genangan banjir disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Metode Penanganan Genangan Banjir

Skala Prioritas Metode

I

II

III

Metode Non Struktur Pengaturan tata guna lahan

Pengaturan dan pengembangan daerah banjir

Metode Struktur : Bangunan Pengendali Banjir Bendungan

Kolam retensi

Pembuatan check dam

Bangunan pengurang kemiringan sungai

Pembuatan polder

Metode Struktur : Perbaikan dan Pengaturan Sistem Sungai

Sistem jaringan sungai

Pelebaran atau pengerukan sungai

Perlindungan tanggul

Tanggul banjir

Sudetan

Floodway Sumber : Kodoatie, Robert. J. 2002.

5. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 pembagian kawasan berdasarkan fungsi utamanya menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Kurang sesuaikan kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai rujukan penelitian ini mengambil sumber dari jurnal baik nasional maupun internasional. Kajian dari hasil-hasil penelitian ini digunakan sebegai referensi atau rujukan didalam penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Analisis Penggunaan Lahan Sempadan Sungai Sario di Kota Manado” yang disusun oleh “Putra Rahman Labora dkk” pada tahun 2016 memiliki tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kesesuaian antara penggunaan lahan saat ini dengan ketentuan pemanfaatan ruang sempadan Sungai Sario yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado dan untuk menganalisis kesesuaian antara penggunaan lahan saat ini dengan ketentuan pemanfaatan ruang sempadan Sungai Sario yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado

Berdasarkan penelitian dengan judul “Perencanaan RTH Sempadan Sungai Ciliwung di Kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri Jakarta” yang disusun oleh “Sitti Wardiningsih dan Banni Fuadi Salam” pada tahun 2019 memiliki tujuan penelitian yaitu untuk merumuskan konsep perencanaan

sempadan sungai Ciliwung yang tepat, khususnya pada kawasan permukiman Kampung Pulo dan Bukit duri dan untuk mengembangkan konsep restorasi sungai, yaitu konsep untuk mengembalikan sungai dan sempadan pada kondisi alami.

Berdasarkan penelitian dengan judul “Pola Pengendalian Banjir pada Bagian Hilir Saluran Primer Wonorejo Surabaya” yang disusun oleh “S. Kamilia Aziz” pada tahun 2011 memiliki tujuan penelitian yaitu untuk menyelesaian persoalan banjir pada bagian hilir Saluran Primer Wonorejo dan untuk mengkaji kembali luas busem yang dibutuhkan agar banjir dapat dialirkan dengan baik dan tidak menimbulkan bencana.

Berdasarkan penelitian dengan judul “Managed Flooding for Riparian Ecosystem Restoration (Managed flooding reorganizes riparian forest ecosystems along the middle Rio Grande in New Mexico)” yang disusun oleh “Manuel C. Molles Jr. ” pada tahun 2014 memiliki tujuan penelitian yaitu untuk menata ulang ekosistem hutan dan mengembangkan konsep restorasi dan penanganan banjir di sempadan tengah Rio Grande.

Berdasarkan penelitian dengan judul “Water quality in the upper Han River basin, China: The impacts of land use/land cover in riparian buffer zone” yang disusun oleh “Siyue Li dkk ” pada tahun 2008 memiliki tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis penggunaan lahan di hulu Sungai Han, dan untuk memberikan masukan terhadap pengembangan praktik penggunaan lahan berkelanjutan di zona sempadan untuk kegiatan konservasi air di hulu Sungai Han, China.

31

Nama/ Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian

1. Putra Rahman Labora dkk (2016) / “Analisis Penggunaan Lahan Sempadan Sungai Sario di Kota Manado”

Menganalisis penggunaan lahan pada daerah sempadan Sungai Sario di Kota Manado dan menganalisis kesesuaian antara penggunaan lahan dengan ketentuan

pemanfaatan ruang sempadan Sungai Sario yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado

Deskriptif kuantitatif dan pengolahan data melalui software Arcgis 10.3

1. Kondisi eksisting letak bangunan sempadan Sungai Sario.

2. Kondisi eksisiting penggunaan lahan sempadan Sungai Sario.

3. Identifikasi tipologi penggunaan lahan dan letak bangunan sempadan sungai. 4. Kesesuaian ketentuan pemanfaatan ruang

sempadan Sungai Sario dengan letak bangunan dan penggunaan lahan.

5. Kesesuaian batas sempadan sungai 5 dan 15 meter.

2. Sitti Wardiningsih dan Banni Fuadi Salam (2019) / Jurnal Arsitektur “Perencanaan RTH Sempadan Sungai Ciliwung di Kawasan Kampung Pulo dan Bukit duri Jakarta”

Merumuskan konsep

perencanaan sempadan sungai Ciliwung yang tepat,

khususnya pada kawasan permukiman Kampung Pulo dan Bukit duri dan

mengembangkan konsep restorasi sungai, yaitu konsep untuk mengembalikan sungai dan sempadan pada kondisi alami.

Pendekatan J.O. Simonds tahun 1987, meliputi perencanaan desain awal dari tahapan-tahapan kegiatan pendahuluan, inventarisasi, analisis, sintesis, konstruksi, konsep, dan desain

1. Sungai Ciliwung memiliki lebar

sepanjang 50 meter di kanan-kiri sungai untuk daerah perkotaan.

2. Terdapat 3 zona pada sempadan sungai, yaitu zona penyangga, zona konservasi, dan zona estetika.

3. Konsep yang dikembangkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau.

4. Vegetasi yang dipakai didasarkan pada zonasi yang telah dirumuskan, yaitu meliputi fungsi penyangga, konservasi, pengarah, penyerap air, penahan erosi, dan estetika.

32

Nama/ Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian

3. S. Kamilia Aziz (2011) / Jurnal APLIKASI “Pola Pengendalian Banjir pada Bagian Hilir Saluran Primer Wonorejo Surabaya”

Menyelesaian persoalan banjir dan mengkaji kembali luas busem yang dibutuhkan agar banjir dapat dialirkan dengan baik dan tidak menimbulkan bencana.

Analisis hidrograf melalui program Hecras

1. Saluran tidak dapat menampung debit banjir.

2. Penanganan banjir perlu dialkukan dengan memperluas busem dan dibutuhkan studi AMDAL . 4. Manuel C. Molles Jr.

(2014) / Jurnal Oxford “Managed Flooding for

Riparian Ecosystem Restoration (Managed flooding reorganizes riparian forest ecosystems along the middle Rio Grande in New Mexico)”

Menata ulang ekosistem hutan dan mengembangkan konsep restorasi dan penanganan banjir di sempadan tengah Rio Grande.

Monitoring dan pengembangan konsep restorasi dan penanganan banjir

1. Pengembangan konsep restorasi dan penanganan banjir

2. Pengembangan model reorganisasi ekosistem untuk restorasi sempadan sungai.

5. Siyue Li dkk (2008) /

Journal Of Hazardous Material “ Water quality in

the upper Han River basin, China: The impacts of land use/land cover in riparian buffer zone”

Menganalisis kondisi polutan, penggunaan lahan, dan

memberikan masukan terhadap pengembangan praktik

penggunaan lahan berkelanjutan di zona sempadan untuk kegiatan konservasi air di hulu Sungai Han, China

Analisis sampel air, analisis penutup dan penggunaan lahan, dan analisis statistik

1. Perairan di hulu Sungai Han adalah tipe Ca-HCO3 dengan mineralisasi tidak sesuai dan alkalinitas kurang sesuai. CODMn dan nitrogen adalah polutan utama yang merusak kualitas cekungan air.

2. Cekungan memiliki kualitas air yang relatif lebih baik di musim kemarau. Sumber: Analisis 2019

Sempadan Sungai Sario di Kota Manado” dengan penelitianyang dilakukan ialah permasalahan, tujuan, dan metode yang akan digunakan sama. Perbedaan penelitian pertama yang berjudul ”Analisis Penggunaan Lahan Sempadan Sungai Sario di Kota Manado” dengan penelitian yang dilakukan ialah pada penelitian yang telah dilakukan tidak mengkaji kesesuaian bangunan dengan pemanfaatan ruang dan tidak mengkaji strategi penanganan kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap Rencana Tata Ruang. Penelitian telah dilakukan lebih menitikberatkan pada penilaian terhadap pemanfaatan sempadan dengan beberapa aspek yang dilihat diantaranya aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk penanganan genangan di sempadan sungai.

Persamaan penelitian kedua yang berjudul “Perencanaan RTH Sempadan Sungai Ciliwung di Kawasan Kampung Pulo dan Bukit duri Jakarta” dengan penelitian yang di lakukan ialah sama-sama mengkaji konsep zonasi sempadan sungai. Perbedaan penelitian kedua yang berjudul ”Perencanaan RTH Sempadan Sungai Ciliwung di Kawasan Kampung Pulo dan Bukit duri Jakarta” dengan penelitian yang telah dilakukan ialah metode yang digunakan tidak mengkaji sinousitas sungai dan konsep perencanaan pola vegetasi sempadan sungai. Penelitian yang telah dilakukan lebih menitikberatkan pada metode menggunakan teknik skoring dengan bantuan Sistem Informasi Geografi sehingga menghasilkan nilai analisis pada sempadan sungai yang dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan genangan di sempadan sungai.

Bagian Hilir Saluran Primer Wonorejo Surabaya” dengan penelitian yang dilakukan ialah permasalahan dan tujuan yang sama. Perbedaan penelitian ketiga yang berjudul “Pola Pengendalian Banjir pada Bagian Hilir Saluran Primer Wonorejo Surabaya” dengan penelitian yang telah dilakukan ialah metode yang digunakan tidak menggunakan analisis hidrograf. Penelitian telah dilakukan menggunakan metode skoring sehingga menghasilkan kelas analisis pemanfaatan pada sempadan sungai yang dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada di sempadan sungai terkait dengan genangan sempadan sungai.

Persamaan penelitian keempat yang berjudul “Managed Flooding for Riparian Ecosystem Restoration (Managed flooding reorganizes riparian forest ecosystems along the middle Rio Grande in New Mexico)” dengan penelitian dilakukan ialah permasalahan dan tujuan yang sama. Perbedaan penelitian keempat yang berjudul “Managed Flooding for Riparian Ecosystem Restoration (Managed flooding reorganizes riparian forest ecosystems along the middle Rio Grande in New Mexico)” dengan penelitian yang telah dilakukan ialah metode yang digunakan tidak menggunakan monitoring serta tidak mengembangkan model reorganisasi ekosistem. Penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode skoring sehingga menghasilkan kelas analisis pemanfaatan pada sempadan sungai yang dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada di sempadan sungai terkait dengan genangan sempadan sungai.

Han River basin, China: The impacts of land use/land cover in riparian buffer zone” dengan penelitian yang dilakukan ialah permasalahan, tujuan, dan metode analisis penggunaan lahan yang sama. Perbedaan penelitian kelima yang berjudul “Water quality in the upper Han River basin, China: The impacts of land use/land cover in riparian buffer zone” dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah metode yang digunakan tidak menggunakan analisis sampel air dan tidak mengembangkan konsep kualitas air. Penelitian yang telah dilakukan lebih mentikberatkan pada analisis yang dinilai dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan sehingga dapat digunakan untuk penanganan genangan di sempadan sungai.

Persamaan dari kelima penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah persamaan obyek dan tujuan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui pemanfaatan sempadan sungai dan penanganan banjir. Kurang sesuaikan perbedaan dari kelima penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan ialah variabel atau parameter yang digunakan dalam masing-masing penelitian tidaklah sama, konsep yang dikembangkan tidak sama, serta metode yang digunakan masing-masing penelitian juga berbeda. Penelitian yang telah dilakukan lebih mentikberatkan pada analisis yang dinilai dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan sehingga dapat digunakan untuk penanganan genangan di sempadan sungai.

Kajian terkait genangan banjir sempadan di sempadan Sungai Loji dapat diketahui bahwa tiap tahun mengalami penambahan intensitas kejadian genangan di sempadan sungai. Adanya genangan tersebut tentunya disebabkan oleh faktor yang memicu intensitas genangan di sempdan sungai menjadi besar yang dapat dikaji melalui kondisi sempadan Sungai Loji dan pemanfaatan sempadan Sungai Loji. Kondisi sempadan Sungai Loji dapat dilihat dari kondisi fisik maupun sosial yang ada di sempadan Sungai Loji. Pemanfaatan sempadan Sungai Loji dapat dilihat dengan cara mengidentifikasi pemanfaatansempadan sungai yang terdiri dari aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek kelembagaan. Aspek lingkungan terdiri dari zonasi sempadan sungai, penggunaan sempadan sungai, dan estetika lingkungan. Aspek sosial terdiri dari kependudukan, kebiasaan penduduk, penerapan teknologi, dan upaya penduduk maupun pemerintah. Aspek ekonomi terdiri dari bentuk pemanfaatan untuk kesejahteraan manusia, industry, dan kegiatan jasa. Aspek kelembagaan terdiri dari status kepemilikan tanah. Hasil dari evaluasi kesesuaian pemanfaatan sempadan sungai dapat digunakan untuk menganalisis upaya restorasi yang ada di sempadan sehingga diharapkan terwujudnya kawasan sempadan sungai yang lestari dan memperhatikan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Kerangka Berpikir

Pemanfaatan sempadan sungai

1. Zonasi sempadan sungai 2. Penggunaan sempadan sungai 3. Estetika lingkungan 1. Kependudukan 2. Kebiasaan penduduk 3. Penerapan teknologi 4. Upaya penduduk maupun Pemerintah 1. Bentuk pemanfaatan untuk kesejahteraan 2. Industri 3. Jasa Aspek Kelembagaan 1. Status kepemilikan tanah Aspek Lingkungan Aspek Sosial Aspek Ekonomi Kawasan sempadan sungai yang berfungsi sebagai kawasan lindung yang konservatif Kawasan sempadan sungai yang sejalan dengan kelestarian bagi kehidupan penduduk sekitar Kawasan sempadan sungai yang bernilai ekonomis Kepemilikan sempadan sungai untuk masyarakat umum

38

METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Pekalongan, tepatnya di Kecamatan Pekalongan Utara. Lokasi penelitian dilakukan pada sempadan Sungai Loji yang termasuk kedalam wilayah administrasi Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Kandang Panjang (pada wilayah sisi kiri Sungai Loji) dan Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Krapyak Kidul (pada wilayah sisi kanan Sungai Loji). Berikut Peta Lokasi Penelitian Tahun 2019 yang disajikan pada Gambar 3.

Populasi dalam penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu populasi kawasan sempadan Sungai Loji (dalam peta tergambar batas sempadan Sungai Loji dari nomor 1-2) dan populasi penduduk yang tinggal di sempadan Sungai Loji dan termasuk kedalam wilayah administrasi Kelurahan Panjang Wetan (pada wilayah sisi kiri Sungai Loji) dan Kelurahan Krapyak (pada wilayah sisi kanan Sungai Loji). Dalam Peta, titik sampel ditunjukkan dengan simbol bulat merah. Adapun Luas wilayah Kecamatan Pekalongan Utara adalah 1.488 Ha dan jumlah penduduk di Kecamatan Pekalongan Utara adalah 81.065 jiwa (Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka, 2018).

C. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu titik sampel yang diambil di dalam zona sempadan Sungai Loji dan sampel penduduk yang berdomisili di Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Krapyak. Pengambilan sampel menggunakan teknik area purposive sampling, dimana telah ditetapkan wilayah yang menjadi objek penelitian.

Sampel lokasi penelitian diambil berdasarkan karakteristik wilayah penelitian yang rawan terjadi genangan pada sempadan sungai. Sampel lokasi diambil pada wilayah tikungan sungai, beberapa di alur sungai, dan pertemuan antara 2 (dua) sungai. Sampel lokasi berjumlah 12 (dua belas) titik yang menjadi fokus penelitian (lihat Peta Titik Sampel Lokasi Penelitian Gambar 4). Dari 12 (dua belas) titik tersebut merupakan wilayah dengan pemanfaatan

dan permukiman.

Penggambaran titik sampel lokasi penelitian melalui peta digunakan untuk mengetahui titik sampel lokasi dengan simbol titik berwarna merah. Pada saat dilakukan pengambilan data tiap titik sampel lokasi, maka dapat diketahui pula kondisi pemanfaatan sempadan sungai, baik sisi kiri maupun kanan sungai. Penggambaran titik sampel lokasi penelitian lebih mudah dipahami pada Gambar 4.

Pemilihan titik sampel lokasi penelitian dipilih pada wilayah yang mengalami genangan pada saat musim hujan tiba maupun akibat pengaruh pasang surut air laut (rob) di Kecamatan Pekalongan Utara. Akibat pengaruh musim hujan dan pasang surut air laut (rob), genangan terjadi di sempadan Sungai Loji. Permukiman pada sisi kanan dan kiri sungai telah mengalami genangan akibat air hujan maupun rob. Selain permukiman, terdapat pula pusat-pusat kegiatan yang lain yang juga mengalami genangan sempadan Sungai Loji, seperti Gelanggang Olahraga (GOR), Jalan penghubung antar kecamatan, pertokoan, dan industri. Lokasi penelitian disajikan pada Tabel 6.

Penentuan sampel responden ditentukan berdasarkan kondisi di lapangan, yaitu mengikuti titik sampel lokasi, sehingga pada saat pengambilan titik sampel lokasi beriringan dengan pengambilan sampel responden. Responden ditentukan sesuai kondisi pemanfaatan sempadan Sungai Loji. Terdapat 18 (delapan belas) responden dengan beragam profesi/ status. Jumlah responden

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.

42

No Lokasi Koordinat Alasan Pemilihan Lokasi Keterangan Foto Lokasi

1 PT Maya Industri Food, Kelurahan Krapyak

6.866ºLS dan 109.688ºBT

Lokasi ini merupakan lokasi industri pengolahan makanan dan minuman yang terletak di pertemuan 2 sungai, yaitu Sungai Loji dan Sungai Banger. Lokasi ini sering tergenang apabila hujan dan akibat air rob.

Pada kawasan ini tidak terdapat Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Ruang Terbuka Biru (RTB) sehingga air tidak dapat meresap kedalam tanah. 2 KUD Mina Makaryo, Kelurahan Panjang Wetan 6.867LS dan 109.685ºBT

Lokasi ini merupakan lokasi pengolahan industri

perikanan, baik ikan maupun udang. Lokasi ini tergenang akibat air rob.

Pada kawasan ini tidak terdapat Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Ruang Terbuka Biru (RTB) sehingga air tidak dapat meresap kedalam tanah. 3 Industri PPA makanan dan minuman (PPM T. Tirta) 6.869ºLS dan 109.686ºBT

Kawasan industri ini merupakan kawsan ndustri pengolahan makanan dan minuman yang terletak di sempadan Sungai Loji. Jalan menuju lokasi ini tergenang akibat rob dan luapan Sungai Loji.

Pada kawasan ini tidak terdapat Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) sehingga air tidak meresap ke dalam tanah.