Bagian II:

Memahami Mekanisme

Peradilan Non-Negara: Tipologi &

Proses Sengketa

Untuk memperdalam pemahaman mengenai non-state justice di Indonesia, bagian ini menguraikan secara terperinci tipologi dan proses sengketa. Bagian ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama memaparkan tipologi, para pelaku dan preferensi dalam penyelesaian sengketa. Bagian ini menggarisbawahi pentingnya non-state justice dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia dan keterkaitan erat antara keadilan, konfl ik dan kemiskinan. Bagian kedua menguraikan proses penyelesaian sengketa informal - prosedur, norma-norma dan pendorong resolusi. Bagian ketiga menguji persinggungan antara sistem peradilan formal dan informal, mengeksplorasi kapan dan mengapa kedua sistem berinteraksi, beserta dampaknya.

A. Peradilan Non-Negara dalam Praktek: Tipologi

Sengketa, Pelaku, dan Institusi

Temuan Utama & Implikasi Kebijakan

Tipologi Sengketa. Kriminalitas, konfl ik tanah, kawin/cerai dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah jenis perselisihan yang paling sering terjadi. Kasus tanah merupakan yang paling sukar untuk dipecahkan dan paling rentan memicu kekerasan.

Peradilan non-negara adalah forum penyelesaian sengketa utama. Kepala dan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuka adat dan polisi adalah pelaku yang paling sering diminta bantuan dalam hal penyelesaian sengketa. Persidangan di pengadilan dan pengacara hampir tidak libat sama sekali, bahkan untuk kasus pidana.

Perempuan dan Minoritas kurang terwakili. Pelaku penyelesaian sengketa biasanya laki-laki yang berumur setengah baya atau sudah tua. Hampir tidak ada perempuan yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam lembaga desa dan etnis minoritas juga nyaris tidak terwakilkan.

Kesadaran hukum. Orang yang memahami hak mereka lebih cenderung percaya pada dan menggunakan sistem hukum formal. Ini berarti kesadaran hukum membuka pilihan dan megalihkan ketidakseimbangan kekuasaan sesuai dengan kehendak mereka.

Variasi regional. Jenis sengketa dan pola resolusi berbeda-beda di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, suatu strategi untuk menjangkau dan memperkuat peradilan non-negara perlu disesuaikan dengan kondisi lokal.

Tipologi Perselisihan

‘Sembilan puluh persen kasus yang masuk adalah kasus tanah.’

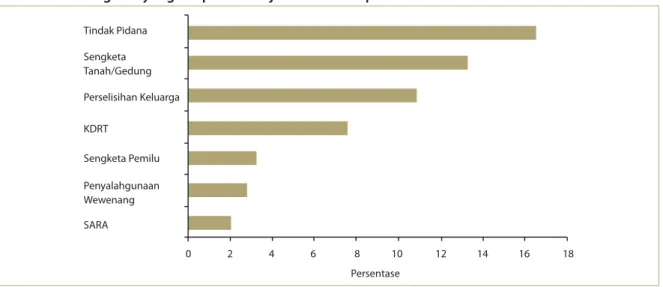

Kepala Desa, Tamilou, Pulau Seram, Maluku. Seperti ditunjukkan di Gambar 1, kriminalitas, konfl ik tanah, masalah hukum perdata (kawin, cerai dan warisan) dan KDRT secara konsisten dilaporkan oleh anggota masyarakat sebagai jenis sengketa yang paling sering terjadi pada tingkat desa selama dua tahun terakhir.

Tanpa perkecualian di semua lokasi penelitian, sengketa tanah dilaporkan sebagai masalah yang paling rumit diselesaikan dan paling mungkin memicu kekerasan.

Perempuan biasanya melaporkan permasalahan hukum pribadi (pernikahan, perceraian dan warisan) sebagai permasalahan hukum utama mereka. Pola umum sengketa ini dan sengketa tanah adalah persaingan atas penguasaan sumber daya yang sangat penting terhadap kesejahteraan dan ekonomi. Banyak kasus warisan dan perceraian berkaitan dengan tanah dan pembagian harta kekayaan.

Gambar 1: Sengketa yang dilaporkan terjadi di desa responden selama dua tahun terakhir

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Persentase

Sumber: Survei GDS

Walaupun tindak pidana menjadi sengketa yang paling sering terjadi secara nasional, kejadian sengketa tanah meningkat menjadi 19 persen di luar Pulau Jawa, dimana masyarakat pedesaan lebih sering berhadapan dengan perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan, sebuah sumber utama ketegangan. Tabel di bawah membandingkan angka di tingkat nasional dengan hasil di tingkat regional.

Tabel 2: Konfl ik regional berdasarkan jenis konfl ik

Tipe Konfl ik Indonesia Sumatera Jawa/Bali Kalimantan Sulawesi NTB/NTT Maluku/Papua

Tindak Pidana 16,4% 15,6% 16,0% 10,9% 16,9% 24,2% 18,6% Sengketa Tanah/Gedung 13,3% 9,6% 9,2% 14,2% 17,5% 23,3% 19,5% Perselisihan Keluarga 10,9% 8,3% 11,0% 8,0% 9,8% 17,3% 15,3% Penyalahgunaan Wewenang 2,8% 1,7% 3,0% 2,4% 2,3% 4,0% 4,8% KDRT 7,6% 5,1% 6,2% 5,2% 4,1% 13,8% 19,8% Sengketa Pemilu 3,2% 1,3% 4,2% 1,8% 2,0% 2,6% 8,8% SARA 2,0% 1,2% 1,7% 1,2% 3,4% 1,9% 3,9% Sumber: Survei GDS

Siapa Menyelesaikan Perselisihan? Formal Melawan Informal

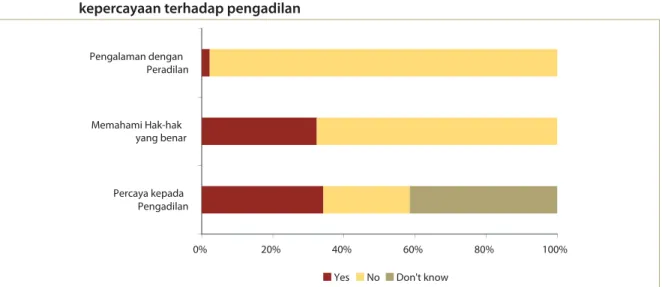

Masyarakat pedesaan mempunyai banyak pilihan atau “jalan menuju keadilan.” Sistem hukum formal adalah salah satunya, terutama di kawasan perkotaan. Namun pada umumnya pilihan ini dipandang korup, mahal, lamban, dan berjarak. Gambar 2 menunjukkan hanya 2.1 persen dari responden pernah berhubungan dengan pengadilan dalam dua tahun terakhir. Lebih lanjut, hanya 34.2 persen percaya pada keadilan formal; mayoritas tidak percaya (24.3 persen) atau tidak beropini (41.5 persen). Jadi, masyarakat menyatakan preferensi yang kuat pada penyelesaian sengketa secara informal, berdasarkan mediasi dan konsiliasi.27 Menariknya, orang yang sadar

27 Hal ini sesuai dengan temuan dari penelitian yang sebelumnya, lihat Asia Foundation (2001) diatas n.3 dan World Bank (2004) diatas n.26. UNDP (2007) Justice for All? An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia Jakarta: UNDP menggatakan bahwa 58 persen masyarakat merasa puas dengan keadilan informal, berbanding dengan 28 persen untuk keadilan formal.

akan hak hukum mereka cenderung lebih sering menggunakan hukum formal dan mempercayainya. Gambar 2: Pengalaman responden dengan pengadilan, pemahaman soal hak hukum, dan

kepercayaan terhadap pengadilan

0% 20% 40% 60% 80% 100% Percaya kepada Pengadilan Memahami Hak-hak yang benar Pengalaman dengan Peradilan

Yes No Don't know

Sumber: Survei GDS

Kepada Siapa Orang-orang Meminta Bantuan?

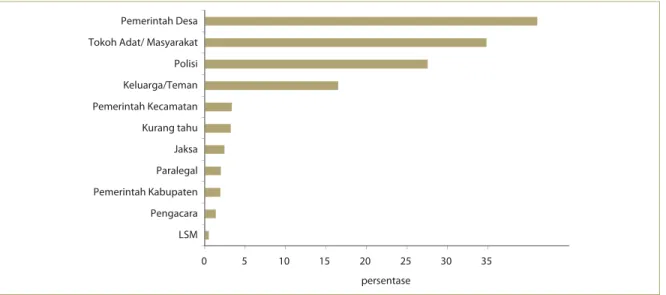

‘Rakyat pergi ke yang dekat dan yang mereka kenal dulu’Penduduk desa, Kalimantan Tengah. Kepala desa dan Kepala dusun merupakan pilihan yang paling dituju oleh kebanyakan penduduk desa. Seperti ditunjukkan di Gambar 3, 41.1 persen dari responden mengatakan bahwa perangkat desa yang biasanya menyelesaikan masalah. Pelaku penyelesaian sengketa utama yang lain adalah pemuka agama; tokoh masyarakat dan pemimpin adat (semuanya 34,8 persen); dan polisi serta militer (27,6 persen).

Sebagian besar tindak pidana berat diserahkan kepada polisi, walaupun seperti terlihat dalam Studi Kasus nomor 10 di bawah, hal itu tidak mencegah penyelesaian secara adat pada saat yang bersamaan. Pelaku lain lebih jauh dan cenderung hanya dipanggil ketika ada perselisihan yang serius, yang melintasi batas wilayah desa atau ketika perselisihan gagal diselesaikan di tingkat bawah. Untuk kasus yang melibatkan pihak luar, seperti sengketa antara masyarkat desa dan perusahaan kelapa sawit, pejabat kecamatan dan kabupaten bisa terlibat.

Dominasi Laki-laki Setengah Baya

Aparat desa, para pemimpin adat dan agama serta tokoh masyarakat adalah pelaku penyelesaian perselisihan yang paling populer. Kecuali kepala desa, semua biasanya ditunjuk dan tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Hampir semuanya laki-laki setengah baya atau sudah tua. Secara keseluruhan, 97 persen kepala desa dan 99 persen kepala dusun adalah laki-laki. Rata-rata umur kepala desa 45 tahun, dan kepala dusun 48 tahun.28 Selama penelitian, kami hanya menemukan seorang kepala desa perempuan di Maluku, satu di Nusa Tenggara Barat, diberitahu bahwa ada seorang damang yang perempuan di Kalimantan Tengah tetapi tidak bertemu 28 Data survei GDS.

dan tidak seorangpun di Jawa Timur. Perempuan dilarang menjadi anggota lembaga adat di Sumatera Barat, jadi mereka tidak terwakili dalam Kerapatan Adat.29 Organisasi perempuan berperan sedikit sebagai mediator, khususnya untuk sengketa yang melibatkan perempuan, tetapi mereka jarang mempunyai otoritas pengambilan keputusan.

Terutama untuk sistem peradilan berbasis adat, pelaku yang menyelesaikan perselisihan hampir selalu berasal dari suku asli atau pribumi. Ini tidak berarti bahwa kelompok etnis lain selalu dilarang – di Sumatera Barat, misalnya, pendatang dapat diakui menjadi anggota suku. Di beberapa wilayah di Maluku, suku non-asli membentuk marga sendiri dan mengintegrasikan diri ke dalam struktur adat setempat. Tetapi pada dasarnya peradilan adat itu bersifat eksklusif berdasarkan asal etnis. Implikasi dari ini akan diuji lebih lanjut di bagian III di bawah. Gambar 3: Pelaku Peradilan Informal dan formal yang biasa menyelesaikan sengketa

0 5 10 15 20 25 30 35 LSM Pengacara Pemerintah Kabupaten Paralegal Jaksa Kurang tahu Pemerintah Kecamatan Keluarga/Teman Polisi Tokoh Adat/ Masyarakat Pemerintah Desa

persentase

Sumber: Survei GDS

Tidak Terlihatnya Sektor Formal

Sektor formal hampir tidak kelihatan. Pertanahan, kriminalitas dan masalah hukum keluarga adalah hal fundamental bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat biasa, tetapi para pengacara, jaksa dan pengadilan hampir tidak relevan dalam penyelesaian sengketa mereka.30 Kepolisian aktif, seperti yang diharapkan terhadap kasus kriminal, tapi hampir sebagian besar keluhan yang dilaporkan ke polisi pada kenyataannya dimediasikan atau dikembalikan ke desa ketimbang diproses pada sistem formal.31 Jadi, walaupun pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa hanya pengadilan yang boleh memberikan sanksi atas tindak pidana, pelaku peradilan non-negara juga melakukan hal yang sama untuk menangani tindak pidana.

29 Perempuan diwakili melalui lembaga Bundo Kanduang, namun tidak punya peran yang nyata dalam proses mengambil putusan.

30 Sektor formal terlibat dalam 16 dari 34 kasus yang dipelajari untuk laporan ini, dengan 4 kasus berlanjut ke pengadilan. Pengacara terlibat dalam negosiasi informal di dua studi kasus – dalam salah satunya untuk mengintimidasi pihak yang lebih lemah. Namun di kasus lainnya pengacara tidak memiliki peran langsung.

LSM Juga Tidak Menonjol

Minimnya pengakuan peran LSM, walaupun ada banyak yang aktif dalam menyelesaikan perselisihan dan advokasi di bidang seperti pertanahan, hak buruh dan perlindungan lingkungan. Hasil survei membuktikan minimnya kapasitas LSM untuk menjangkau wilayah pedesaan.

Bagaimana Orang-orang Memilih Pelaku Penyelesaian Sengketa?

Pilihan tentang ke mana masyarakat membawa kasus mereka umumnya bergantung pada kebiasaan pembagian tugas di antara pemimpin mereka, dan pada kapasitas dari individu-individu yang terlibat.

Masalah pidana ringan yang dapat didamaikan biasanya dirujuk kepada kepala RT/RW, kepala dusun, pemuka adat atau kepala desa. Kasus perceraian atau masalah rumah tangga juga biasanya ditujukan kepada pelaku yang sama, walau terkadang pemuka agama juga mempunyai peranan. Masalah yang terkait pemerintahan desa biasanya langsung ditangani oleh kepala desa. Dalam beberapa kasus, orang melaporkan langsung ke polisi setempat. Konfl ik tanah biasanya dilaporkan ke kepala desa atau pemimpin adat dimana mereka sangat berpengaruh. Perselisihan besar yang melibatkan kepentingan pihak luar selalu menjadi lebih kompleks. Kasus tersebut terkadang ditangani LSM, atau dilaporkan langsung ke Camat, pemerintah kabupaten atau Badan Pertanahan Nasional.

Pilihan-pilihan itu sering tergantung tidak hanya pada pembagian tugas antara pelaku, tetapi pada kemampuan masing-masing untuk memediasikan suatu masalah. Kepala desa di desa Sembuluh I di Kalimantan Tengah, sebagai contoh, tidak terlalu disukai masyarakat sehingga jarang dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan. Di desa lainnya, polisi setempat mempunyai reputasi yang buruk. ‘Apa yang dilakukan polisi disini?’ kata salah seorang penduduk. ‘Tidak ada.’ Dikenal sebagai penerima uang pelicin dari pengusaha, polisi itu secara praktis bukan merupakan penengah antara masyarakat dan sistem hukum formal. Dengan demikian, satu “jalan menuju keadilan” sudah tertutup.

Warga desa tidak berharap adanya netralitas dari mediator dalam kasus yang melibatkan keluarga atau sahabat dekat. ‘Jelas, Pak RT lebih bersimpati kepada keluarganya,’ kata seorang warga desa Henda di Kalimantan Tengah. Ini adalah salah satu fakta yang mempengaruhi pilihan pelaku penyelesaian sengketa.

Jadi, pihak yang bersengketa biasanya memilih pelaku penyelesaian sengketa berdasarkan kapasitas mereka untuk memecahkan sebuah perselisihan secara kasus per kasus. Kapasitas ditentukan oleh kombinasi hubungan pribadi dan kelembagaan dengan status dan keterampilan individu.

Berikut ini dua contoh kasus, selain menggambarkan proses penyelesaian sengketa, juga menggambarkan bagaimana cara pemilihan pelaku untuk menyelesaikan sengketa dapat dinegosiasikan atau bisa langsung turun ke kepala desa.

Studi Kasus 2: Perselisihan antara sepupu di panangguan, Jawa Timur

Sengketa tanah ini antara Halim (kepala dusun) dan Amir (sepupunya Halim) terjadi pada 2001 di desa Panangguan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Perselisihan berawal ketika Amir kembali ke Panangguan setelah pergi beberapa lama. Ketika kembali, ia mendengar bahwa seseorang telah menawarkan Halim uang Rp. 8 juta untuk tanah yg menurut dia masih kepunyaan bapaknya.

Kakak Halim, Ali, menawarkan bantuan untuk menjadi penengah dalam perselisihan ini. Tiga pertemuan dilakukan di rumah Ali untuk mengklarifi kasi pemilikan atas tanah tersebut. Pada pertemuan itu, tidak ada titik temu untuk menyelesaikan masalah, jadi Halim melaporkan kasus ini kepada kepala desa. Seminggu kemudian, kepala desa mengadakan rapat yang dihadiri Halim, Amir dan para saksi masing-masing.

Kepala desa kemudian menjelaskan bagaimana prosesnya berlangsung:

‘Karena (masalah) nggak selesai pada tingkat bawah jadi dibawa ke tingkat desa. Guna menyelesaikan masalah ini, saya mengacu pada dokumen yang saya punya yang tertera nama ayah Halim. Penjelasan saksi agak membingungkan. Mereka nggak sepakat. Rupanya (tanah itu) tidak dibeli secara transparan di masa lalu. Sepertinya tanah itu dijual ketika si pemilik membutuhkan uang secara mendadak, dan akan membeli kembali kalau sudah punya uang. Harga jualnya juga murah. Pihak Amir sudah mengakui hal ini. Menurut versi Halim, tanah itu benar-benar terjual. Suasana pada pertemuan itu tegang. Amir mengancam akan melakukan kekerasan. Lalu, tanah itu kemudian saya bagikan. Saya mengembalikan sebagian kepada Amir. Saya menekan mereka juga. Apabila dia tidak menerima resolusi itu, tanah itu akan menjadi milik desa. Mereka takut. Rakyat desa mendukung proses ini. Masalah berhasil selesai’.

Dokumen yang dipegang kepala desa adalah dokumen tanah yang lama (Petok C) yang digunakan pada masa penjajahan Belanda. Seperti yang sering terjadi, buku itu ketinggalan zaman dan tidak bisa menentukan pemilikan. Pada akhirnya, kepala desa menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membagi tanah, didukung oleh tekanan dari masyarakat serta diwarnai ancaman kekerasan.

Kasus berikutnya juga mengenai peselisihan tentang batas dan kepemilikan tanah yang diselesaikan oleh kepala desa sebagai pemegang otoritas sosial dan bukan menjalankan penerapan hukum.

Studi Kasus 3: Perbatasan yang tidak jelas di Desa Souhoku, Pulau Seram, Maluku

Udin dan Haryadi membeli tanah dari Among Pieters. Tanah itu terdaftar, tetapi Among tidak memberikan sertifi kat ketika menjual tanah itu. Tanah itu berdekatan dengan tanah milik Minggus Tamaela. Beberapa waktu kemudian, Among meminta Udin dan Haryadi untuk menebang pohon di tanah tersebut. Setelah hal itu dilakukan, Minggus protes dan mengatakan bahwa pohon itu ada di wilayah tanah miliknya. Dia mengancam Udin dan Haryadi dengan akan mengambil tindakan kekerasan apabila tidak mengembalikan pohon yang sudah ditebang itu.

Udin dan Haryadi melaporkan kasus ini kepada kepala desa (Raja). Raja dan stafnya memanggil pihak yang berselisih itu untuk bertemu di kantornya. Dia meminta Among dan Minggus untuk membayar sehingga Badan Pertanahan Nasional bisa turun dan menentukan batas dari tanah milik mereka. Keputusan ini langsung menyelesaikan masalah.

Enam tahun kemudian, Udin bertengkar dengan tetangganya, Lahamaku, seputar masalah perbatasan tanah. Udin melaporkan masalah ini kepada Raja yang kemudian mengirimkan “tim tanah” untuk mengukur perbatasan tanah milik Udin dan Lahamaku. Tim itu menentukan bahwa tanah yang diperebutkan itu menjadi milik Udin, tapi karena Lahamaku sudah menggunakan tanah itu sejak lama, dia juga punya hak untuk membelinya. Udin tidak puas dengan keputusan itu tapi akhirnya menerima, sadar bahwa hanya sedikit alternatif bagi warga desa biasa selain menerima keputusan Raja.

Dalam dua kasus di atas ini, pelaku penyelesaian sengketa menggunakan kombinasi antara pengetahuan umum, pengetahuan sejarah, tekanan komunitas dan kompromi untuk mencari penyelesaian secara damai sehingga bisa menghindari terjadinya kekerasan.

Ada implikasi positif dan negatif dari pluralitas pilihan yang tersedia bagi warga desa dalam menyelesakan perselisihan. Kebebasan yang luas memberikan anggota masyakarat kemampuan untuk memilih pelaku yang mempunyai legitimasi sosial yang tepat untuk setiap tipe perselisihan. Di sisi lain, pihak yang berselisih kemungkinan tidak setuju mengenai siapa yang mempunyai otoritas untuk menyelesaiakan sebuah kasus - kalau ini terjadi sangat susah mencari konsensus.

Apa yang dimaksud dengan Dewan Adat?

Seperti ditulis di atas, “sistem” non-state justice sering merupakan mediasi secara kekeluargaan di antara keluarga dan komunitas. Akan tetapi, di beberapa lokasi, Dewan Adat berkerja dengan struktur kelembagaan dan

norma – biasanya secara lisan tapi terkadang tertulis. Sistem hukum adat biasanya terorganisir, dengan struktur institusional yang menerapkan peraturan dan prosedur tertulis serta menghasilkan putusan tertulis.

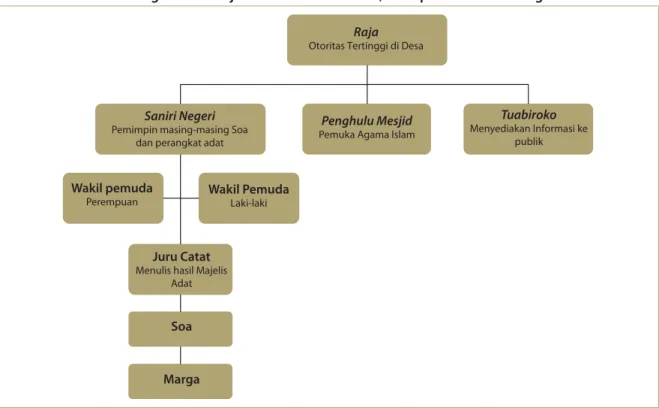

Berdasarkan defi nisinya, proses dan struktur adat adalah bervariasi dan fl eksibel, tapi diagram di bawah ini disajikan sebagai contoh salah satu struktur adat di Desa Pelau, Provinsi Maluku.

Gambar 4: Struktur Organisasil Majelis Adat di Desa Pelau, Kabupaten Maluku Tengah

Raja

Otoritas Tertinggi di Desa

Saniri Negeri

Pemimpin masing-masing Soa dan perangkat adat

Penghulu Mesjid

Pemuka Agama Islam

Wakil Pemuda

Laki-laki

Wakil pemuda

Perempuan

Juru Catat

Menulis hasil Majelis Adat Soa Marga Tuabiroko Menyediakan Informasi ke publik

Struktur Adat ini mencakup unsur utama di komunitas – Raja atau kepala desa sebagai sumber otoritas tertinggi, penghulu Islam mewakili otoritas agama dan pemimpin masing-masing Soa (suku) mewakili masyarakat secara keseluruhan. Wakil pemuda merupakan jalur komunikasi dari Raja ke pemuda di desa. Kadang-kadang mereka berperan dalam menyelesaikan perselisihan kecil yang melibatkan pemuda.

Untuk peselisihan di dalam suatu keluarga atau marga, kepala marga yang bertanggungjawab atas proses penyelesaian. Ketika perselisihan lebih serius atau antar[a] marga, otoritas Raja biasanya diperlukan. Raja boleh pilih untuk bertindak sendirian atau di dewan dengan kepala soa, yang juga merupakan pengurus adat (dikenal dengan nama saniri negeri). Ketika sudah dicapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah, saniri negeri bertanggung jawab atas mengatur penyelenggaraan.

Variasi Regional

Bercermin dari keanekaragaman norma sosial di setiap lokasi yang diteliti, variasi regional yang signifi kan telah ditemukan dalam hal pelaku dan lembaga penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyakarat, norma yang diterapkan serta kekuatan struktur institusi hukum adat dan pelaku. Pemuka agama, misalnya, memainkan peranan yang terbatas di Kalimantan Tengah, tapi justru menjadi pelaku kunci di Jawa Timur dan sebagian wilayah Lombok, dimana Kyai dan Tuan Guru sangat dihormati dan diakui sebagai tokoh pimpinan penting bagi umat Islam. Di Sumatera Barat, para pemimpin agama tergabung dalam struktur adat, seperti di Lombok, di bawah

“trias politica”, yaitu gabungan antara negara, adat dan agama sebagai elemen penting dalam pemerintahan desa.

Kekuatan hukum adat dan tingkat intensitas masyarakat dalam pengakuan adat juga sangat bervariasi. Di Jawa Timur, lembaga dan hukum “adat” bukan merupakan wacana yang mengemuka, sedangkan di Sumatera Barat, NTB dan Maluku, para pemimpin adat sangat penting dalam penyelesaian sengketa. Di Kalimantan Tengah, kebangkitan “adat” sejak otonomi daerah hanya kuat di atas kertas saja tapi belum terealisasi di lapangan.

Implikasi

Dari sisi kebijakan, variasi ini memiliki dua implikasi penting. Pertama, berbagai kebijakan pemerintah nasional maupun peraturan daerah dalam memperkuat peradilan informal (non-state justice) akhir-akhir ini tidak mencakup seluruh preferensi dan pengalaman keadilan di tingkat lokal. Dengan memfokuskan pada Dewan Adat dan pemulihan struktur tradisional, mereka melewatkan, misalnya, peran sentral kyai di Jawa Timur. Mereka mengabaikan fakta bahwa perangkat adat seringkali memiliki tingkat penerimaan terbatas dari masyarakat di wilayah urban. Implikasi kedua adalah, kerangka kerja untuk menjangkau peradilan non-negara harus cukup fl eksibel untuk mengakomodasi variasi regional. Juga harus cukup luas untuk menangkap keinginan masyarakat secara keseluruhan dibandingkan kelompok masyarakat tertentu saja.

B. Prosedur, Norma, Sanksi dan Pendorong

Penyelesaian Sengketa

Apa yang kita tuju adalah suatu situasi yang win-win, sehingga semua pihak merasa seolah-olah mereka tidak dihukum atau kena sanksi melalui mediasi tersebut. Yang mereka rasakan adalah kewajiban untuk berbagi dan untuk mencapai keadilan. Tak ada yang kalah.’

Hasanain, Tuan Guru Muda, Lombok Barat, NTB.

Temuan Utama

• Prosedur penyelesaian sengketa bersifat fl eksibel dan cair, tapi biasanya terdiri dari proses pencarian fakta,

pertimbangan secara mendalam, dan mediasi atau arbitrase “ringan”.

• Sukarela tapi seringkali tidak ada alternatif lain. Peradilan informal secara teori sifatnya sukarela, tetapi

tanpa adanya alternatif lain, seringkali orang miskin terpaksa menerima keputusan yang tidak memuaskan. Pihak yang lemah juga sering dipaksa menerima proses atau hasil penyelesaian sengketa karena intimidasi atau karena takut akan kemungkinan balas dendam.

• Norma sosial mengalahkan norma hukum. Norma yang diterapkan kadang-kadang jelas, tetapi yang

lebih sering diterapkan justru adalah norma sosial yang berdasarkan rasa keadilan setempat atau apa yang layak menurut pertimbangan pimpinan desa. Dengan demikian, hubungan sosial dan kekuasaan biasanya menentukan hasil penyelesaian sengketa informal.

• Sanksi-sanksi bervariasi, tapi biasanya berupa uang denda. Jumlahnya biasanya mempertimbangkan kemampuan fi nansial tertuduh untuk membayar. Hukuman fi sik pernah terjadi, meskipun jarang.

• Pentingnya harmoni bisa menghasilkan impunitas. Tujuan utama penyelesaian sengketa adalah untuk

memulihkan harmoni dan ketertiban sosial, tetapi faktor ini dapat mengorbankan keadilan dan hak asasi. Ini terutama terjadi pada perempuan, dimana haknya kadang-kadang dikorbankan demi menjaga kestabilan sosial dan status quo.

Bagaimana Sengketa Diselesaikan?

Prosedur penyelesaian sengketa informal secara inheren bersifat fl eksibel dan bervariasi. Tapi dalam banyak studi kasus yang terdokumentasi, sebuah prosedur umumnya sudah jelas, sebagaimananya digambarkan dalam diagram di bawah.

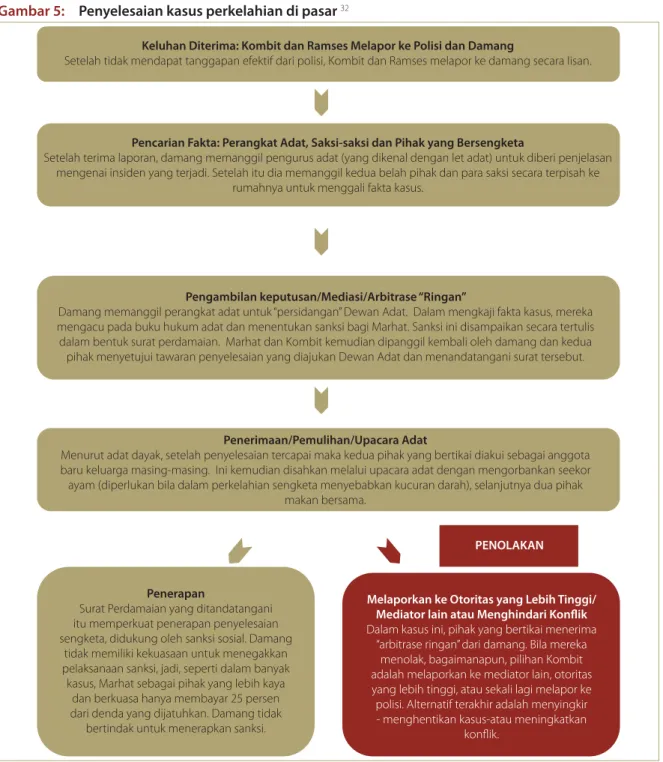

Gambar 5: Penyelesaian kasus perkelahian di pasar 32

Keluhan Diterima: Kombit dan Ramses Melapor ke Polisi dan Damang

Setelah tidak mendapat tanggapan efektif dari polisi, Kombit dan Ramses melapor ke damang secara lisan.

Pencarian Fakta: Perangkat Adat, Saksi-saksi dan Pihak yang Bersengketa

Setelah terima laporan, damang memanggil pengurus adat (yang dikenal dengan let adat) untuk diberi penjelasan mengenai insiden yang terjadi. Setelah itu dia memanggil kedua belah pihak dan para saksi secara terpisah ke

rumahnya untuk menggali fakta kasus.

Pengambilan keputusan/Mediasi/Arbitrase “Ringan”

Damang memanggil perangkat adat untuk “persidangan” Dewan Adat. Dalam mengkaji fakta kasus, mereka mengacu pada buku hukum adat dan menentukan sanksi bagi Marhat. Sanksi ini disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat perdamaian. Marhat dan Kombit kemudian dipanggil kembali oleh damang dan kedua

pihak menyetujui tawaran penyelesaian yang diajukan Dewan Adat dan menandatangani surat tersebut.

Penerimaan/Pemulihan/Upacara Adat

Menurut adat dayak, setelah penyelesaian tercapai maka kedua pihak yang bertikai diakui sebagai anggota baru keluarga masing-masing. Ini kemudian disahkan melalui upacara adat dengan mengorbankan seekor ayam (diperlukan bila dalam perkelahian sengketa menyebabkan kucuran darah), selanjutnya dua pihak

makan bersama.

Penerapan

Surat Perdamaian yang ditandatangani itu memperkuat penerapan penyelesaian sengketa, didukung oleh sanksi sosial. Damang

tidak memiliki kekuasaan untuk menegakkan pelaksanaan sanksi, jadi, seperti dalam banyak kasus, Marhat sebagai pihak yang lebih kaya

dan berkuasa hanya membayar 25 persen dari denda yang dijatuhkan. Damang tidak

bertindak untuk menerapkan sanksi.

Melaporkan ke Otoritas yang Lebih Tinggi/ Mediator lain atau Menghindari Konfl ik

Dalam kasus ini, pihak yang bertikai menerima “arbitrase ringan” dari damang. Bila mereka

menolak, bagaimanapun, pilihan Kombit adalah melaporkan ke mediator lain, otoritas yang lebih tinggi, atau sekali lagi melapor ke polisi. Alternatif terakhir adalah menyingkir - menghentikan kasus-atau meningkatkan

konfl ik.

PENOLAKAN

Proses penyelesaian kasus Perkelahian di Pasar secara umum menggambarkan proses resolusi sengketa yang sering digunakan:

Keluhan/keberatan diterima

1. dalam bentuk tertulis atau, lebih sering, lisan. Pencarian fakta

2. : mediator mendiskusikan kasus secara terpisah dengan pihak yang bersengketa, saksi mata, dan tokoh masyarakat dari wilayah tinggal mereka.

Pertimbangan fakta kasus:

3. bisa dilakukan sendirian, bersama dengan dewan adat, atau dalam

musyawarah. Untuk kasus rumit, proses ini bisa memerlukan beberapa kali pertemuan. Mediasi atau Arbitrase “Ringan”:

4. Mediator mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk mencoba

menengahi, atau menyampaikan saran penyelesaian dan/atau sanksi. Ini bisa didasarkan pada hukum adat baik tertulis maupun lisan, hukum agama atau justru pandangan subyektif dari mediator.

Kesepakatan atau Penolakan:

5. Pihak yang bertikai bisa menerima atau menolak penyelesaian yang ditawarkan. Kesepakatan kadang disertai dengan intimidasi/ancaman, keinginan untuk menghindari sistem hukum formal atau ketakutan terhadap kemungkinan balas dendam. Jika kesepakatan penyelesaian sengketa tidak tercapai, mereka beralih ke mediator lain, membawah kasus ke hukum formal atau menghentikan tuntutannya.

Penerapan:

6. Kesepakatan seringkali dalam bentuk tertulis dan ditandatangani justru untuk memperkuat tekanan dalam penerapannya. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa bisa menjadi faktor tambahan sebagai sanksi sosial. Ketakutan akan balas dendam atau proses hukum formal juga mendukung penegakkan kesepakatan itu. Pada akhirnya, bagaimanapun juga, pelaksanaan kesepakatan ini tergantung pada kemauan orang yang bersengketa. Pihak yang berkuasa sering mengabaikan hasil mediasi.

Meski prosedur ini sering diikuti dalam penyelesaian sengketa informal, tidak selalu persis seperti di atas. Sebagaimana jelas ditunjukkan dalam Studi Kasus 4 di bawah, beberapa proses penyelesaian bisa berjalan sekaligus dengan melibatkan beberapa mediator berbeda. Dan seperti ditunjukkan dalam kasus Perkelahian di Pasar, sengketa maju-mundur antara sistem formal dan informal. Kadang-kadang proses penyelesaian berjalan pada jalur yang paralel atau sejajar. Ancaman melimpahkan kasus ke kepolisian atau ancaman balas dendam sering digunakan untuk mendorong penyelesaian yang cepat.

Tentu saja ada variasi setempat terkait standar prosesnya. Di Madura, Jawa Timur, umum terjadi pembalasan dendam, vigilantisme dan “membunuh untuk harga diri”. Perkelahian berdarah satu lawan satu hingga meninggal – yang dikenal di tempat itu sebagai carok – diterima baik secara sosial dan kultural sebagai cara memecahkan perselisihan, terutama sekali jika harga diri dan kedudukan sosial laki-laki ditantang. Secara paradoks, ketakutan akan carok merupakan pendorong kuat untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Hak untuk Mendengar dan Didengarkan

Pihak yang bersengketa boleh menghadirkan diri, menyampaikan argumentasi mereka dan berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa informal. Tetapi ada pengecualian di Sumatera Barat, dimana mereka yang bersengketa hanya bisa menghadap Dewan Adat, sementara proses pengambilan keputusan menjadi hak eksklusif dari para pemimpin garis keturunan suku laki-laki, atau disebut mamak. Kaum perempuan tidak terwakili dalam proses ini – akibatnya kepentingan mereka sering diabaikan.

Proses-proses Sengketa

Proses penyelesaian sengketa informal biasanya berbentuk mediasi dan konsiliasi, dan pada dasarnya bersifat sukarela. Seperti kata salah seorang pemimpin adat di Kalimantan, ‘Masyarakat melihat damang sebagai salah

satu pemimpin lokal. Kalau mereka ingin terima kami, mereka terima. Kalau nggak mau, nggak.’

Walaupun bersifat sukarela dan berdasarkan pada konsensus, mekanisme ini sering menggunakan apa yang bisa disebut “arbitrase ringan”, dimana para pelaku atau institusi penyelesaian sengketa mengeluarkan “putusan”, namun persetujuan tetap berada di pihak yang bersengketa. Seperti kata Raja dari Desa Asilulu di Maluku,

‘Raja tidak bertindak seperti pengadilan, kita pakai pendekatan kekeluargaan. Jika para pihak tidak puas, mereka bisa membawa kasusnya ke polisi atau pengadilan. Namun himbauan saya jarang tidak dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.’

Akan tetapi, sifat sukarela itu bersifat relatif. Membawa kasus ke pengadilan sebetulnya mustahil bagi sebagian besar masyarakat miskin. Demikian juga, menentang kekuasan Raja bisa berdampak buruk. Demikianlah, bagi pihak lemah khususnya, bila mereka menolak atau gagal menerapkan hasil penyelesaian sengketa informal, hampir bisa dipastikan mereka tidak akan membawa kasus itu ke pengadilan atau penguasa yang lebih tinggi, melainkan lebih untuk menghindari konfl ik.

Kasus di bawah ini menggambarkan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan tipe kasus yang sering terjadi.

Studi Kasus 4: Warisan membawa petaka33

Sengketa warisan antar-kampung ini melibatkan dua saudara sepupu. Sammat tinggal di Desa Palengaan Daja dan Sadirman adalah warga Desa Poreh, keduanya ada di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Sengketa ini mengenai lahan yang digarap Sardiman, tapi lahan itu berada di desa tempat tinggal Sammat.

Sardiman menerima lahan itu sebagai warisan dari ayahnya, yang sebelumnya menikah dengan perempuan asal Desa Palengaan Daja. Istri ayahnya terdahulu meninggal---sebelum melahirkan anak---dan meninggalkan warisan lahan, dan selanjutnya ayah Sadirman menikah lagi, dan lahirlah Sardiman. Perempuan yang dinikahi ayah Sadirman dari Desa Palengaan Daja itu rupanya bibi dari Sammat, dan karena itu, ketika ayah Sadirman meninggal, Sammat mengklaim lahan itu menjadi haknya.

Pada awalnya, Sammat mencoba mengklaim secara sepihak lahan yang disengketakan itu dengan memberi tanda berupa patok-patok. Tapi Sardiman menolak tindakan itu, sehingga Sammat melapor ke kepala desa wilayah sengketa, Desa Palengaan Daja – desa tempat tinggal Sammat. Kepala desa mengundang kedua pihak ke rumahnya, tapi Sardiman menolak hadir. Salah satu saksi, Rahmat, menjelaskan apa yang terjadi:

‘Dalam penyelesaian kasus ini semuanya ada lima kali pertemuan. Yang pertama dilakukan dirumah pak Klebun (kepala desa) tetapi tidak ada kesepakatan, kemudian pertemuan kedua dilakukan di lokasi karena Pak Klebun langsung turun ke lokasi, tetapi juga tidak diperoleh penyelesaian.’

Pertemuan ketiga dilakukan di Dusun Tenggina Dua. Pertemuan dilakukan di dusun ini agar dua pihak dapat hadir dalam musyawarah karena lokasi ini merupakan lokasi tengah-tengah antara pihak Palengaan Daja dan pihak Poreh. Pertemuan bertempat di rumah seorang tokoh masyarakat yang juga dulu sebagai kepala dusun.

Ketika Sardiman dan para pendukungnya dari Desa Poreh datang di dusun itu, tiba-tiba mereka bersorak ‘Carok...carok... carok...!’ Kedua pihak yang bersengketa ini sama-sama membawa pendukung, dan hampir semuanya membawa clurit. Kepala dusun maupun kepala desa mampu menenangkan massa, dan meyakinkan mereka agar menyerahkan senjata tajam itu. Bagaimanapun, mereka tidak mampu memfasilitasi kesepakatan.

Sampai sekarang belum ada penyelesaian. Untuk waktu yang cukup lama, tanah yang disengketakan dibiarkan dan tidak terpakai. Kepala desa dua kali lagi mencoba mengadakan pertemuan, tapi dua pihak menolak hadir. Selanjutnya, Sadirman dari Desa Poreh kembali menggarap lahan itu. Saat ini status lahan tidak ditentang tapi juga belum terselesaikan.’

33 Untuk kasus yang selengkapnya lihat Mohammad Said (2004), “Inheritance brings Misfortune” di Samuel Clark (ed.), (2004) ‘More than just Ownership: Ten Land and Natural Resource Confl ict Case Studies from East Java and Flores’, Indonesian Social Development Paper No. 4, Jakarta: World Bank.

Yang agak mengejutkan, meskipun kasus warisan ini melibatkan warga beragama Islam, pemimpin agama tidak terlibat. Ini menunjukkan bahwa pihak yang bersengketa bisa memilih mediator yang paling tepat menurut mereka. Kasus ini juga menggambarkan sulitnya mencapai konsensus dan peranan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam penyelesaian konfl ik. Tanpa ada penyelesaian berdasarkan dasar hukum yang jelas, kemungkinan besar perselisihan ini akan muncul kembali.

Norma-norma Apa yang Diterapkan?

Sistem peradilan non-negara terdiri dari beberapa sumber hukum dan norma, yang tersedia dengan tingkat yang berbeda dan dengan kekuatan berbeda pada wilayah-wilayah penelitian ini. Sumber hukum itu termasuk: (i) hukum adat; (ii) hukum keagamaan; dan (iii) hukum negara dan peraturan daerah. Di beberapa area penelitian, dua atau bahkan tiga dari sistem normatif ini sudah terintegrasi, tetapi persaingan juga muncul ketika hukum negara, agama dan adat dan prosesnya tidak konsisten.

Kodifi kasi Hukum Adat Makin Sering Dilakukan...

Hukum adat biasanya disampaikan melalui tradisi lisan, tapi di sebagian lokasi penelitian sudah ada upaya mengkodifi kasi atau membukukan hukum adat yang dilakukan pemerintah, LSM dan/atau tokoh adat setempat. Di Kalimantan Tengah, misalnya, pada tahun 1996 sekelompok LSM dan cendekiawan dari suku Dayak, bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi, mengeluarkan buku hukum adat. Buku tersebut mencakup prosedur dan sanksi untuk berbagai pelanggaran, termasuk perselingkuhan; hubungan seksual/kehamilan sebelum nikah; pembunuhan; pencurian dan perampokan; dan fi tnah.34

Seluruh damang yang berjumlah delapan orang yang kami ajak bicara selama penelitian ini mengetahui adanya buku tersebut dan mengatakan bahwa kitab itu menjadi sebagai rujukan dalam hal penyelesaian sengketa, tapi hanya seorang yang memilikinya. Seorang damang yang lain di Kalimantan Tengah juga mencoba melakukan kodifi kasi hukum adat di kecamatannya dan diterbitkan tahun 2004.35 Beberapa kabupaten di Kalimantan Barat juga sedang menyusun buku hukum adat setempat.36

Di Sumatera Barat, hukum adat mencakupi berbagai aspek dalam kehidupan sosial, terutama berkaitan dengan hak kepemilikan dan penggunaan tanah. Baru-baru ini beberapa nagari sudah mulai menyusun kodifi kasi hukum adat melalui Peraturan Nagari.37 Di Lombok, ada perbedaan pandangan mengenai sisi baik dan buruknya mengkodifi kasi hukum adat, tetapi ada kecenderungan terhadap upaya kodifi kasi adat lokal dalam bentuk peraturan desa, yang disana dikenal sebagai awig-awig.38

34 Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah (1996) Lembaga Kedamangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Propinsi Kalimantan Tengah; Palangkaraya: Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.

35 Y. Nathan Ilun (2004) ‘Mengenal Hukum Adat’ Makalah tidak diterbitkan, 2004.

36 Lihat http://www.sanggau.go.id/bappeda/index.php?option=com_content&task=view&id=53 &Itemid=9, pemberitaan media dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Selatan tertanggal 23 Mei 2007, diakses 20 November 2007.

37 Contohnya, Nagari Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar telah mengeluarkan Peraturan Nagari No. 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Penyakit Sosial, No. 2 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, serta No. 3 Tahun 2002 tentang Gotong Royong.

Boks 1: Contoh hukum adat dari Bentek, Nusa Tenggara Barat

Bentek berada di bawah kepemimpinan kepala desa yang terkenal, Kamardi. Dia seorang aktivis dan pengacara yang sering menghadiri dialog nasional mengenai masalah pemerintahan desa, adat maupun soal penyelesaian sengketa. Pada tahun 2001, Majelis Adat Bentek mengeluarkan Kitab Awig-Awig tertulis. Berisi 28 pasal, aturan itu mengatur kewajiban keagamaan, hubungan seksual pra-nikah, dan perlindungan lingkungan. Contoh pasal yang mencakup prinsip umum hingga persyaratan khusus, yang didukung dengan sanksi-sanksi, diantaranya:

Pasal 3 (c): Setiap orang wajib mentaati ajaran agamanya masing-masing •

Pasal 6 (a): Pergaulan muda-mudi hendaknya didasarkan atas norma-norma yang berlaku baik yang tertuang •

dalam ajaran agama maupun adat istiadat dengan menjaga kehormatan masing-masing

Pasal 9 (a): Setiap manusia berkewajiban menjaga, melestarikan keutuhan dan memanfaatkan alam secara •

selaras, serasi dan seimbang

Pasal 10 (b): Setiap orang atau kelompok maupun badan usaha yang diberikan izin pemanfaatan

• Gumi paer

dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 10 (c): Setiap orang dilarang: membuka merambah kawasan hutan secara tidak syah; melakukan •

penebangan atau mengambil hasil hutan secara besar-besaran (bisnis); melakukan penebangan pohon dengan radius/jarah 500 meter dari tepi waduk, embung, dam, dll; 200 meter dari mata air sungai atau anak sungai.

Pasal 10 (f ): Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan menggunakan zat kimia (racun). •

Pasal 10 (h): Setiap orang dilarang membakar hutan. •

Banyak responden dari seluruh lima lokasi penelitian menyatakan pandangan bahwa dalam konteks modern, kodifi kasi merupakan hal yang penting untuk legitimasi dan pengakuan dari luar terhadap hukum adat. Sementara, beberapa responden lainnya menolak kodifi kasi, karena bertentangan dengan sifat hukum adat yang dinamis. Mereka juga khawatir, kodifi kasi hukum adat bisa membatasi penafsiran hanya pada perorangan atau kelompok tertentu tentang isi norma-norma yang diatur, sedangkan hal itu sering diperdebatkan. Ada juga kekhawatiran yang cukup beralasan, bahwa mendefi nisikan kebiasan atau tradisi – termasuk proses penyelesaian sengketa – dengan meniru prosedur resmi pemerintah, bisa mengurangi fl eksibilitas mekanisme peradilan non-negara.

...tetapi norma-norma sosial yang tidak tertulis masih dominan

Akan tetapi, yang lebih sering ditemukan dari pada hukum adat tertulis adalah proses penyelesaian sengketa tanpa ada aturan atau norma yang berlaku. Perselisihan sering diselesaikan berdasarkan konsep keadilan setempat atau bahkan apa yang secara subyektif dipikirkan oleh para pemimpin lokal, tanpa mengacu pada hukum negara, agama atau adat. Pihak yang mampu mengumpulkan sebagian besar yang berwenang biasanya yang menentukan lokasi dan proses dan kemudian juga hasilnya.

Jadi, walaupun ada banyak “jalan menuju keadilan,” secara keseluruhan proses penyelesaian sengketa informal bukan merupakan sistem yang komprehensif dan jelas, melainkan seperangkat proses yang dijalankan dan dikuasai oleh individu yang berpengaruh. Mereka menentukan struktur, proses dan norma-norma yang akan diterapkan.

Apakah norma dalam bentuk tertulis atau lisan atau semata-mata didasarkan pada akal sehat, pada kenyataannya norma sosial dan kekuasaan yang biasanya menentukan hasil penyelesaian sengketa di tingkat lokal.39 Kasus Souhoku dan Panangguan di atas adalah dua contoh dimana kepala desa berhasil mencapai kompromi untuk 39 Sebagaimana dinyatakan oleh Narayan, ‘Interaksi warga miskin dengan tuan tanah, pengusaha, rentenir,[...] lebih diatur oleh

norma-norma sosial, yang mengarahkan siapa yang memiliki nilai apa dalam setiap hubungan timbal balik daripada diatur melalui hukum negara.’, Deepa Narayan et al (2000), Voices of the Poor, Can Anyone Hear Us?, New York: OUP, hal. 278.

memecahkan sengketa tanah antara teman dan saudara sepupu. Hasil yang dicapai tidak mengacu pada hukum negara atau adat atau kebenaran obyektif. Hal itu tidak relevan. Sebagaimana kata seorang Kepala Desa di Lombok, Kamardi, ‘Yang kita upayakan adalah solusinya.’ Hasil penyelesaian sengketa tersebut mampu menenangkan ketegangan – memberikan suatu solusi – paling tidak dalam jangka pendek.

Jadi, pada umumnya peradilan non-negara merupakan suatu lingkungan tanpa hukum (‘delegalized environment’). Hal tersebut dapat memudahkan pencapaian hasil mediasi yang fl eksibel. Tetapi tanpa ada struktur atau norma yang jelas, para pelaku penyelesaian sengketa informal memiliki wewenang yang sangat luas. Apabila norma sosial yang dominan, hubungan sosial dan kekuasaan akan menjadi faktor penentu. Kenetralan sulit ditemukan di tingkat desa dan akibatnya, jalan menuju keadilan tidak setara bagi semua orang. Pihak yang berkuasa melewati jalan yang lancar; pihak yang lemah harus menghadapi jalan yang penuh hambatan.

Bahkan kalau norma dan prosedur penyelesaian sengketa sudah jelas dan dipahami dengan baik, belum tentu bisa diterapkan dengan konsisten. Penyalahgunaan dan eksploitasi sangat biasa, sebagaimana diterangkan dalam kasus berikut dari Sumatera Barat. Dalam kasus ini, lemahnya status sosial perempuan dan keinginan kepala adat untuk “memberi pelajaran”, mendorong tindakan pemaksaan sanksi terhadap perempuan, padahal hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam kasus yang sama. Norma sosial, bukan undang-undang, memang menentukan hasil yang dicapai.

Studi Kasus 5: Penghinaan ketua adat

Kedua pihak hidup bertetangga di nagari Sumpur, Sumatera Barat. Salah satunya bergelar Datuk, menunujukkan bahwa dia ketua adat. Pihak lain adalah seorang perempuan yang menikah dengan marga lain di nagari itu. Konfl ik meletus di antara mereka, ketika terjadi perkelahian antara anak-anak mereka, dan kemudian menyebabkan tindakan saling mengejek antar keluarga. Pada saat mengejek itu, ketua adat dipanggil dengan “wa’ang”, (kamu) bukannya dipanggil “Datuk” sebagaimana mestinya. Beberapa anggota keluarga dari ketua adat itu mendengar dan kemudian melaporkan ke lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), bahwa mamak mereka dihina menurut adat.

Anggota KAN adalah semua ketua adat/mamak dan oleh karena itu kaum laki-laki. Selanjutnya KAN mengundang dua pihak untuk menjelaskan apa yang terjadi, kemudian membentuk tim untuk merumuskan sanksi yang tepat. Pada akhirnya perempuan itu kena denda Rp 300.000,- untuk dibayarkan kepada KAN. Denda itu justru dibayarkan pada KAN daripada kepada “korban”, karena dianggap sebagai penghinaan terhadap nagari secara keseluruhan.

Pihak perempuan menganggap keputusan itu tidak wajar, karena dia juga menerima penghinaan dari pihak lain, ‘Ini bukan kali pertama Datuk dipanggil dengan sebutan “wa’ang” oleh seseorang. Bahkan kemenakannya juga melakukannya. Tetapi sebelumnya tidak ada sanksi.’

Kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga menyadari kedua pihak sama-sama bersalah. ‘Tetapi ninik mamak ingin memberi pelajaran. Pada masa ini banyak orang muda yang tidak menghormati mamak mereka.’ Dia juga mengakui ada kecemburuan sosial karena perempuan itu sukses dalam berbisnis dan bisa membangun rumah di nagari, sedangkan ketua adat itu masih tinggal di gubuk bambu dan penghasilannya juga tidak pasti.

Pihak perempuan belum secara formal diangkat dalam kelompok suku atau marga (dalam istilah Minangkabau belum “bermamak”), dan dengan begitu tidak ada mamak yang bisa mewakilinya. Secara adat dia masih orang luar atau orang asing. Jika perempuan ada mamak yang bisa mewakili dia, maka kasusnya akan langsung diselesaikan oleh para tokoh suku itu, daripada diangkat ke KAN. Berdasarkan pengalaman itu, perempuan kemudian diangkat dalam kelompok suku Datuk Basa Nan Tinggi, yang nantinya akan mewakilinya dalam kasus-kasus adat mendatang.

Pada adat Sumatera Barat, tidak ada kemungkinan “naik banding”. Hanya perselisihan yang belum terpecahkan yang bisa “naik tangga-batanggo naik”, dengan begitu hanya sedikit proses “check and balance” dalam model peradilan ini. Tanpa akuntabilitas ke atas, perempuan ini tidak memiliki alternatif, kecuali menerima keputusan yang menurut ia tidak adil.

Sanksi-sanksi

Pertautan dengan sistem-sistem peradilan non-negara seharusnya didasarkan pada konsep supremasi konstitusi. Karena itu, sanksi harus konsisten dengan hak kebebasan dari siksaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28G ayat 2 UUD 1945. Walaupun menurut hukum nasional, pengadilan memiliki wewenang eksklusif untuk mengadili kasus pidana dan kasus perdata yang mencakup hak yang dilindungi oleh perundang-undangan nasional, dalam kenyataannya para pelaku peradilan informal juga menangani dua jenis kasus itu.

Penerapan sanksi melalui peradilan informal, pada dasarnya tidak membedakan antara pelanggaran pidana (kepentingan publik) dan perdata (kepentingan pribadi). Pembedaan semacam ini jarang terjadi, terutama di lingkungan masyarakat adat, dimana masalah pribadi seringkali dipahami melalui kacamata suku atau keluarga. Pemulihan kerukunan antar suku atau keluarga menjadi pendorong penyelesaian, bukan hak individu. Bentuk sanksi yang diterapkan juga ditentukan oleh kepentingan kerukunan atau harmoni komunal.

Untuk perselisihan sederhana, kata maaf seringkali bisa diterima. Dalam kasus lain, pembayaran denda atau ganti rugi merupakan bentuk sanksi utama – seringkali sanksi berbentuk uang ini mengandung unsur hukuman dan pembayaran kompensasi atas luka fi sik atau kerusakan barang. Bila terdapat hukum adat tertulis, biasanya juga mencantumkan jumlah denda untuk setiap pelanggaran. Pada kenyataannya, ketika menentukan sanksi yang dianggap sesuai, pengurus adat biasanya bersikap fl eksibel dan mempertimbangkan kemampuan keuangan dari pihak yang dianggap bersalah. Di Kalimantan Tengah, pasal 37 dari Buku Hukum Adat mencantumkan, bila pelaku yang bersalah tidak bisa membayar denda, maka dibebankan pada keluarganya.

Hukuman Badan Pernah Terjadi, Tapi Jarang

Hukuman fi sik atau badan memang jarang, tapi masih dipraktikkan di beberapa wilayah. Di Desa Amahai, Pulau Seram, Maluku, seorang pemuda pernah dicambuk karena melempari kantor kepala desa dengan batu (Studi Kasus 21). Di Nagari Paninggahan dan Gantung Ciri, Sumatera Barat, Wali Nagari kadang-kadang mendelegasikan proses penyelesaian sengketa kecil ke organisasi pemuda, yang nanti akan memberikan sanksi berupa pukulan bagi siapa yang melanggar. Sanksi lain meliputi nasihat, atau dikeluarkan dari acara-acara adat, sampai sanksi diusir dari desa-dibuang secara adat.

Tabel dibawah berisi perbandingan sanksi untuk kasus-kasus pidana tertentu berdasarkan undang-undang negara, contoh hukum adat tertulis dari Kalimantan Tengah, dan dari sebuah desa di Nusa Tenggara Barat, serta sanksi yang diterapkan dalam kasus-kasus yang dikaji dalam laporan ini.

Tabel 3: Sanksi bagi tindak pidana menurut hukum negara dan hukum adat di lokasi riset terpilih Pidana/

Norma

KUHP Adat Dayak,

Kalimantan Tengah

Adat Desa Bentek, NTB

Contoh Sanksi dari kasus yang diteliti.

Pembunuhan Maksimal 15 tahun 375-750 kati ramu ** Dirujuk ke polisi Rp 36 juta: Kasus 16

Pemerkosaan Maksimal 12 tahun

4 – 15 tahun/Rp 12 juta – 300 juta jika terjadi dalam rumah tangga (UU PKDRT)

45 – 90 kati ramu 90 – 150 kati ramu, jika korban belum dewasa.

49,000 – 100,000 UB *

Tidak ada sanksi.

Kasus 7 & 28.

Bukan tindak kriminal jika atas kesepakatan bersama. 7 – 9 tahun jika disertai kekerasan.

Dakwaan alternatif adalah pelanggaran moralitas publik. Maksimal 32 bulan atau Rp

450,-Denda bervariasi antara 30 – 300 kati

ramu.

Rp 5 juta untuk si pria.

Kasus 24

Penganiayaan Maksimal 32 bulan/

denda Rp

4500,-1 – 4500,-15 kati ramu 49,000 – 100,000 UB

Rp 6 juta: Kasus 1 Permintaan Maaf: Kasus 9 Tiada sanksi: Kasus 12

Pencurian/ Perampokan

Pencurian: Maksimal 5 tahun; 9 tahun jika disertai kekerasan atau Rp

900,-Perampokan: 12 tahun, 20 tahun jika disertai kekerasan; hukuman mati jika menyebabkan korban tewas atau Rp

900,-15 – 45 kati ramu 49,000 – 100,000 UB

Tidak ada contoh kasus

Fitnah 9 bulan – 4 tahun 30 – 45 kati ramu 5,450 – 49,000 UB Permintaan maaf, Rp 300,000 dan makanan untuk seluruh penghuni desa. Kasus 5

*UB atau “Uang bolong” merupakan bentuk mata uang atau alat tukar menukar yang sah yang berlaku pada zaman dahulu di pulau Lombok, NTB. Sekarang dipakai sebagai ukuran sanksi adat. Pada 2006, 1000 UB = 1 ekor ayam, 1 botol minyak kelapa, satu kotak buah-buahan, kayu, atau Rp 12,000,-.

** Kati ramu adalah ukuran/takaran barang, biasanya 1 kati ramu setara dengan 6 ons. Barang bisa berupa emas atau uang. Dalam kasus pembunuhan terkenal di Palangkaraya, sanksi denda sebesar Rp 12 juta. Tapi lebih dari itu, ada hewan yang harus dikorbankan, upacara adat serta biaya penguburan yang layak. Pokoknya, sanksi bersifat luas dan fl eksibel.

Sebagian sanksi yang didokumentasikan dalam riset ini, termasuk mencambuk dan memukul pelanggar, berlawanan dengan perlindungan UUD terhadap larangan penyiksaan. Namun, dengan tidak adanya pengawasan yang efektif atas peradilan non-negara, sanksi seperti itu diberikan dengan impunitas.

Pendorong Resolusi: Menjaga Harmoni

Yang kita upayakan adalah solusinya. Kalau mencari yang benar, tidak pernah akan selesai.’

Kepala Desa, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Prinsip utama peradilan informal adalah pemulihan kerukunan. Ketertiban sosial sangat penting di masyarakat pedesaan, dimana saling ketergantungan sosial dan ekonomi sangat tinggi. Jadi, dengan sifat tidak saling berhadapan dan mengutamakan kompromi dan fl eksibilitas, maka peradilan nonformal memiliki beberapa kelebihan dibanding keputusan hakim pengadilan. Di Palangkaraya, pada kasus pembunuhan (Studi Kasus 16), keluarga pelaku dan keluarga korban sudah dua kali bertemu dan berbagi makanan sejak peristiwa terjadi, dan mereka memiliki hubungan baik. Dalam Studi Kasus 4, resolusi tidak tercapai tetapi kekerasan bisa dihindari. Sebuah kasus di Desa Tanah Awu, Lombok Tengah, diselesaikan melalui adat, sedangkan keputusan Mahkamah Agung untuk kasus yang sama diabaikan masyarakat. Pada kasus Ruhua di Seram, Maluku (yang digambarkan di bawah ini), kepala desa bisa memulihkan kembali hubungan baik antara kelompok yang bertikai yang sudah melewati perbatasan desa. Tindakan yang cepat, yang didasarkan pada realitas sosial bisa mencegah meluasnya kekerasan.

Studi Kasus 6: Reaksi cepat raja dan polisi mencegah kerusuhan meluas di Ruhua

Halue Sunawe, seorang pemuda dari Ruhua di Pulau Seram, Maluku, pergi memetik cengkeh ke desa sebelah, Haya. Desa Haya sejak lama bermusuhan dengan desa tetangga, Tehoru. Beberapa orang dari Desa Haya mencurigai Halue berasal dari Tehoru, sehingga kemudian mereka memukuli Halue saat memetik cengkeh.

Halue kemudian mengumpulkan teman-temannya dan berencana membalas dendam. Mereka menghentikan angkutan umum dari desa Haya, dan melemparinya dengan batu hingga semua kaca jendela pecah.

Pemilik kendaraan melaporkan insiden itu ke kepolisian. Polisi kemudian memanggil Raja dan Sekretaris Desa, serta pihak-pihak yang bertikai. Difasilitasi oleh Raja, kedua pihak-pihak itu setuju untuk saling memaafkan dan menandatangani perjanjian ‘damai’. Halue didenda Rp 500,000,- untuk mengganti kerusakan kendaraan. Dia puas dengan hasil kesepakatan, karena diproses cepat dan tanpa melalui proses pengadilan.

Harmoni dan Impunitas

Akan tetapi, mengutamakan kerukunan bisa mengorbankan hak asasi manusia dan keadilan perorangan. Khususnya pada komunitas yang berbasis suku, dasarnya pemulihan harmoni adalah keseimbangan hubungan komunal. Inilah yang menjadi alasan sesungguhnya, misalnya, Dewan Adat di Maluku dan Sumatera Barat terdiri atas para kepala suku. Keberadaan mereka mewakili komunitas secara keseluruhan dan mereka melihat masalah melalui kacamata komunal. Kepentingan komunal mengalahkan individu, karena harmoni antar suku menjaga stabilitas dan keamanan desa secara keseluruhan.

Studi Kasus 7: Perkosaan yang diabaikan di Desa Sepa

Pada tahun 2003, perempuan berinisial P berusia 17 tahun diperkosa oleh adik suaminya sendiri di Desa Sepa, Pulau Seram, Maluku. Ketika P mengadukan kasus yang dialaminya, P malah dipukuli oleh suaminya.

Perempuan itu lantas menceritakan kepada orang tuanya apa yang terjadi, kemudian hubungan antara keluarga P dan suami memanas. Muncullah ancaman-ancaman dan penghinaan. Karena merasa diancam, maka orangtua suami P mengadukan kasus ancaman ini kepada kepala desa. Namun kepala desa memutuskan untuk mengembalikan kasusnya kepada pihak ketua Adat, karena para pihak yang bersengketa merupakan anggota suku Naulu dan suku Naulu telah mempunyai mekanisme sendiri untuk menyelesaikan kasus/sengketa.

Ketua adat akhirnya menggelar musyawarah. Pertemuan dihadiri kedua keluarga, saniri negeri dan kepala dusun masing-masing. Tetapi yang diselesaikan oleh mekanisme adat bukan persoalan perkosaan, melainkan peristiwa ancaman yang justru dialami oleh keluarga suami P. Oleh sebab itu, pelaku perkosaan tidak ikut dipanggil dalam musyawarah. Musyawarah diakhiri dengan penentuan denda. Kedua belah pihak baik keluarga korban maupun pelaku diwajibkan membayar denda berupa piring dan kain berang. Kasus perkosaannya diabaikan. Ketika ditanya tanggapannya atas penyelesaian kasus itu, P menjawab dengan marah, ‘Puas? Tidak. Saya tidak puas.’

Kasus ini menunjukkan bahwa subyektifi tas konsep harmoni itu bisa disalahgunakan dan dimanipulasi untuk mendiamkan pengaduan dari kaum lemah. Pihak atau kelompok yang terpinggirkan juga rentan “dimusyawarahkan” atau dipaksa untuk menerima keputusan yang tidak memuaskan.40

“Kerukunan atau ketentraman” seringkali diartikan dengan mempertahankan status quo atau sikap jangan melawan pihak yang punya kekuasaan. Dalam kasus di atas, kebutuhan untuk mementingkan keharmonisan membuat hak-hak korban diturunkan ke posisi sekunder, atau bahkan tidak mendapat perhatian sama sekali. Ini juga terlihat jelas pada Studi Kasus 5 (kasus “Penghinaan Ketua Adat”), dimana perempuan tanpa status sosial di desa dipaksa untuk menerima denda yang menurut ia tidak adil. Bandingkan juga dengan Studi Kasus 8 di bawah, dimana seorang anggota DPRD sanggup mengabaikan sanksi adat. Baginya, harmoni itu tidak terlalu penting. Kekuasaan dan status memberinya kebebasan untuk mengabaikan kepentingan komunal.

Pola-pola Penyelesaian Sengketa

Kasus-kasus Kecil Diselesaikan Secara Cepat...

Kasus-kasus kecil di dalam satu desa, seperti pencurian kecil-kecilan, perkelahian antara pemuda, atau sengketa atas batas tanah atau sumber daya alam, pada umumnya mudah ditangani melalui penyelesaian secara informal. Dari empat belas kasus semacam itu yang terdokumentasi di dalam laporan ini, sebelas diantaranya bisa dipecahkan di tingkat lokal. Otoritas dan legitimasi sosial yang dimiliki pelaku penyelesaian sengketa cukup untuk mencapai resolusi.

... tetapi ketika kasus yang dihadapi semakin rumit atau pihak dari luar desa turut campur tangan, peradilan informal mulai terpecah.

Sebaliknya, kategori kasus lain secara konsisten sulit dipecahkan. Dari sembilan kasus perselisihan antar desa, 40 Seperti apa yang Merry telah simpulkan, ‘Umumnya keadilan populer (popular justice) cenderung mendorong dan menguatkan kekuasaan setempat daripada merubahnya,’ lihat Sally Engle Merry, ‘Sorting Out Popular Justice,’ dalam Sally Engle Merry & Neal Milner (ed)(1993) The Possibility of Popular Justice, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.

hanya tiga kasus yang bisa diselesaikan. Hanya satu dari tiga kasus yang melibatkan pihak luar dapat dipecahkan, dan dalam kasus ini hasil resolusi belum bisa sepenuhnya diterapkan. Ini biasanya terkait masalah tanah atau kepentingan ekonomi lain yang cukup signifi kan. Kasus yang melibatkan perempuan atau kelompok etnis minoritas biasanya juga sulit dipecahkan (lihat Bab III). Dan perlu diperhatikan juga bahwa semata-mata kasus saja tidak menceritakan keseluruhan cerita – banyak masalah hukum yang dialami oleh perempuan khususnya ditekan, sampai mereka diam saja dan masalahnya sama sekali diabaikan.

C. Persinggungan antara Peradilan Formal dan

Informal

Temuan utama:

Interaksi antara peradilan formal dan non-formal sering terjadi.

1. Dari 34 kasus yang dikaji, 16 kasus melibatkan

pelaku sektor hukum formal dan empat kasus dibawa ke pengadilan. Interaksi ini biasanya terpicu bila kasusnya mengarah pada kekerasan, kasusnya ada kaitan dengan kepentingan ekonomi atau melibatkan kepentingan di luar desa.

Kepolisian menengahi hampir semua keluhan.

2. Diskresi polisi untuk memediasikan sengketa sangat luas dan tidak terbatas; kadang-kadang akibatnya ketidakadilan dan korupsi.

Persinggungan kurang terdefi nisikan.

3. Pengadilan wajib mempertimbangkan hasil peradilan informal. Tapi hakim seringkali kurang memahami kebiasaan dan tradisi lokal. Wewenang peradilan informal tidak terdefi nisikan, dengan konsekuensi kejahatan serius dimediasi padahal seharusnya diadili melalui jalur formal.

Norma-norma yang bertentangan.

4. Norma-norma sering bertentangan. Hasil proses peradilan formal dan informal bisa berbeda untuk kasus yang sama, yang menimbulkan inkonsistensi dan ambiguitas hukum.

Interaksi Antara Sistem Hukum Formal dan Informal Sering Terjadi

Walaupun kebanyakan perselisihan ditangani melalui mekanisme informal, interaksi antara upaya penyelesaian formal dan informal biasa terjadi dan sungguh tidak bisa dielakkan di negara dengan sistem hukum yang bersifat pluralistis. Dari 34 kasus yang dimuat dalam laporan ini, 16 melewati mekanisme informal dan melibatkan pelaku peradilan formal. Empat kasus dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, kasus-kasus ini menjadi contoh yang tepat untuk mendokumentasikan dan menganalisa persinggungan antara peradilan formal dan informal. Temuan riset ini menunjukkan bahwa interaksi antara formal dan informal nampaknya muncul oleh tiga faktor utama. Pertama, kasus itu diwarnai kekerasan serius. Data konfl ik yang diperoleh dari surat kabar menunjukkan ketika kasus melibatkan kekerasan, keterlibatan polisi dalam penyelesaian kasus meningkat dari 27 persen ke 86 persen. Kedua, kasus yang melibatkan “pihak luar”, termasuk kepentingan sektor swasta atau etnis minoritas. Beberapa kasus dari Sumatera Barat menggambarkan situasi ini (lihat Kasus 13, 29, 30 dan 33). Faktor terakhir, kasus yang terkait dengan kepentingan ekonomi yang besar mungkin akan diselesaikan lewat “naik banding” melalui sistem formal.

Kebanyakan kasus yang sudah melewati sistem informal akan masuk sistem formal melalui polisi. Data GDS (Survei Pemerintahan dan Desentralisasi) yang ditampilkan di atas menunjukkan polisi terlibat dalam 26,7 persen perselisihan, sedangkan jaksa maupun pengacara hanya 1,4 persen dan 2,4 persen masing-masing.41

41 Serupa dengan hal ini, rangkaian data berbasis laporan surat kabar mengenai konfl ik di Jawa Timur menunjukkan 37,4 persen dari semua persengketaan melibatkan polisi, tapi hanya 7,3 persen yang sampai ke pengadilan. Lihat Patrick Barron and Joanne Sharpe (2005) ‘Counting Confl icts: Using Newspaper Reports to Understand Violence in Indonesia’, Confl ict Prevention and Reconstruction Paper No. 25. Washington, DC: World Bank.

Akan tetapi, keterlibatan polisi tidak berarti perselisihan itu pasti akan menuju ke tuntutan hukum. Polisi memiliki wewenang yang luas untuk memutuskan kasus mana yang cukup serius untuk diserahkan kepada jaksa dan pengadilan. Di Jawa Timur, misalnya, polisi mengklaim bahwa mereka menyelesaikan 80 persen kasus secara informal, baik melalui mediasi, atau diserahkan kembali kepada mekanisme peradilan non-negara.42 Wewenang itu tidak didasarkan pada peraturan atau pedoman operasi.43

Persinggungan antara formal dan informal ini penting untuk beberapa alasan. Pertama, kepastian hukum. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 memberikan mandat kepada kepala desa, bekerja sama dengan lembaga adat, untuk ‘mendamaikan perselisihan masyarakat’ (Pasal 15 Ayat 1(k)). Defi nisi hubungan antara peradilan formal dan informal sangat tidak terinci. Kondisi ini menimbulkan hasil yang berbeda-beda untuk keluhan yang sama, sehingga menyebabkan ketidakpastian, ambiguitas dan kebingungan.

Kedua, pengawasan. Jika pengadilan cukup kuat, maka negosiasi di tingkat lokal bisa dijalankan mengatasi maslah ketidakpastian hukum. Keputusan yang tidak adil melalui sistem peradilan informal bisa diperbaiki di tingkat yang lebih tinggi, yang membuka pilihan lebih bagi kelompok lemah dan terpinggirkan.

Bagaimana Pengadilan Formal dan Informal Berinteraksi?

Studi kasus yang diteliti menunjukkan bahwa sistem formal dan informal saling berhubungan melalui dua cara – interaksi langsung atau pun tidak langsung.

Interaksi langsung terjadi (i) ketika sistem pengadilan formal dilibatkan secara langsung dalam menangani kasus yang sudah melalui sistem informal, melalui proses ‘naik banding’; (ii) atau ketika suatu perselisihan secara simultan diselesaikan melalui mekanisme formal dan informal.

Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa sekalipun sistem formal tidak secara langsung menangani suatu kasus, secara tidak langsung tetap memainkan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa. Ini terjadi ketika (i) pelaku sistem formal bertindak secara informal; atau (ii) ketika para pelaku informal atau pihak yang berselisih menggunakan sistem keadilan formal sebagai acuan atau sumber norma dalam proses penyelesaian sengketa informal.

Interaksi Langsung: Pengawasan dan Naik Banding

Sama halnya dengan kasus yang bisa naik melalui jalur formal hingga Mahkamah Agung, sengketa juga bisa “naik banding” dari penyelesaian informal ke formal. Ini bentuk pengawasan pasif, yang hanya muncul ketika kasus yang sudah ditangani melalui mekanisme informal dirujuk ke sistem hukum formal. Pada Studi Kasus 8 di bawah ini, seorang yang mengalami masalah terkait siapa yang dinikahi anak perempuannya tidak puas dengan sanksi adat yang dijatuhkan padanya dan mengajukan “banding” terhadap putusan adat berupa gugatan ke Pengadilan Negeri.

42 Baare, di atas n.27, hal. 9.

43 Wawancara dengan Profesor Adrianus Meliala, Universitas Indonesia, 7 Desember 2007. Dengan perbandingan polisi di negara lain, Polisi Federal Australia contohnya, memiliki pedoman yang rinci berdasarkan kekuatan barang bukti, sifat dasar kejahatan, mempertimbangkan kepentingan umum, usia dan intelegansia dari pelaku kejahatan, sikap daripada korban, dan sebagainya.

Studi Kasus 8: Gugatan terhadap denda adat yang berat44

Haji Anggeng merupakan seorang tokoh terkenal dan anggota DPRD di Lombok Barat. Ia berasal dari Kecamatan Tanjung di Lombok Barat, tapi karena aktivitas politiknya ia tinggal di ibukota provinsi di Mataram.

Pada bulan Februari 2002, putrinya Linda “diculik” Sahrudin, pemuda dari desa tetangga.44 Sehari kemudian, keluarga

Sahrudin meminta kepala dusun memberitahu secara resmi kepada Anggeng mengenai niat Sahruddin menikahi Linda. Menurut seorang saksi mata yang hadir dalam salah satu pertemuan, Anggeng menyetujui niat ini tetapi meminta uang Rp 5 juta sebagai “ganti rugi” atas penculikan itu.

Akan tetapi, dua hari kemudian, Anggeng mengunjungi Linda di rumah Sahruddin, untuk meminta penjelasan mengenai keinginannya menikah. Ia juga mempertanyakan apakah keluarga Sahruddin mampu menanggung hidupnya. Hari berikutnya, Linda meninggalkan rumah Sahruddin, dan setelah penyelidikan dari pihak desa, Linda ternyata ada di rumah ayahnya di Mataram. Ini kemudian ditafsirkan sebagai pelanggaran prosedur perkawinan adat.

Sore itu, kepala dusun, pemimpin agama dan tokoh masyarakat menggelar musyawarah, untuk membahas masalah itu. Pertemuan itu memutuskan Anggeng melanggar adat. Ia didenda cukup berat, mencakup pembayaran satu kambing putih, satu kambing hitam, makanan dan uang yang harus dibagikan kepada orang miskin. Anggeng menolak denda itu dan membawa kasus itu ke pengadilan negeri.

Di pengadilan, Anggeng keberatan atas prosedur, keputusan dan sanksi yang dikeluarkan lembaga adat. Pengadilan kemudian memutuskan denda itu tidak sah, bukan karena menganggap dewan adat tidak berhak bertindak di luar kewenangannya hingga menjatuhkan sanksi yang keras seperti itu, tapi karena sanksi itu tidak konsisten dengan hukum adat setempat. Dalam pertimbangan pengadilan, jika sanksi itu sesuai dengan hukum adat lokal, maka pengadilan akan mendukungnya.

Menanggapi keputusan pengadilan itu, dewan adat justru meningkatkan sanksi, termasuk mengusir Anggeng dari desa selama tiga tahun dan membekukan hak-hak perdatanya dan perannya dalam acara adat. Bagaimanapun, sanksi ini tidak diterapkan, dan tidak berdampak atas kehidupan Anggeng di desa.

Dalam kasus ini, sistem formal bertindak sebagai mekanisme pengawasan proses adat. Seperti dicatat diatas, pengadilan wajib mempertimbangkan proses peradilan informal dan nilai dan tradisi lokal. Tentu saja “mempertimbangkan” tidak berarti “mengikat secara hukum”, dan dalam kasus ini keputusan pengadilan membatalkan keputusan adat.

Jika memenuhi perannya yang sesuai, pengadilan seharusnya memutuskan apakah sanksi adat yang dijatuhkan atas Anggeng sudah melanggar hak asasi atau hak sipil Anggeng; atau apakah prosedur adat itu cacat menurut proses hukum yang adil (mungkin, karena tidak seorang pun – bahkan pimpinan adat - bisa mengharuskan orang lain membayar denda untuk alasan yang tidak jelas). Jika pengadilan memutuskan perkara atas dasar ini, seharusnya ada keputusan pengadilan bahwa sanksi yang membebankan Anggeng tidak sah dan tidak bisa dilaksanakan, karena sanksi itu melanggar hukum perdata nasional, dan bukan karena sanksi itu tidak konsisten dengan adat setempat.

Reaksi dari para pelaku peradilan informal menunjukkan, bahwa pengawasan dari pihak luar tidak selalu disambut baik. Status Anggeng berarti bahwa dia bisa mengabaikan denda dan sanksi sosial. Tapi pilihan ini tidak tersedia bagi masyarakat desa yang lebih bergantung pada hubungan sosial yang harmonis dan tunduk pada hubungan kekuasaan lokal.

44 Di Lombok ada tradisi, yang dikenal sebagai merariq atau memulang, dimana mempelai pria secara simbolis menculik calon mempelai perempuan dan membawanya ke rumah keluarga si pria, sebagai cara untuk menyampaikan niatnya menikah. Meskipun tidak selalu begitu, tetapi diasumsikan perempuan setuju.

Interaksi langsung antara proses penyelesaian perselisihan formal dan informal sering memerlukan kompromi dan negosiasi antara kedua sistem itu, yang seringkali memiliki tujuan yang berbeda. Kasus penikaman di Kalimantan (Studi Kasus 16 di bawah) memberi contoh bagaimana sistem formal dan informal bisa bekerjasama dengan baik untuk menyeimbangkan tujuan dari keduanya.

Akan tetapi, seringkali interaksi menjadi berlawanan, terutama bila sistem formal dan informal berada di sisi berbeda dalam suatu kasus perselisihan. Memang, dalam beberapa peristiwa, sistem formal enggan menerima upaya banding dari kasus yang sudah diselesaikan secara informal.45 Dalam Studi Kasus 32 yang berasal dari Sumatera Barat, pengadilan nampaknya diintimidasi dengan ruwetnya aturan kepemilikan tanah adat dan karenanya menghindari inti masalah perselisihan. Sebagai konsekuensinya, kasus tetap tidak terpecahkan. Dalam banyak contoh, masyarakat desa tidak mempunyai akses terhadap proses upaya banding ini. Pada kasus KDRT di Kalimantan Tengah (Studi Kasus 12), upaya korban menyerahkan kembali kasusnya ke polisi dihalangi oleh ancaman dari pengacara pelaku maupun minimnya kesadaran korban atas hukum. Butuh usaha tambahan yaitu meningkatkan aksesibilitas pengadilan, bila ingin memperkuat peran “pengawasan” pengadilan terhadap hukum adat. Dengan demikian, akses terhadap sistem pengadilan formal merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka memperkuat sistem peradilan informal.

Interaksi Tidak Langsung: Membentuk “Bayangan Hukum”

Bukanlah merupakan hal yang layak dan bukan juga menjadi kepentingan publik bahwa semua masalah diselesaikan melalui sistem hukum formal. Kita sudah melihat sebelumnya, di negara majupun, hanya sedikit kasus yang diselesaikan melalui keputusan pengadilan.46 Salah satu fungsi utama dari pengadilan, disamping memproses sengketa, adalah untuk menetapkan satu standard dari kepastian hukum formal, yang bawahnya bisa menjalankan penyelesaian perselisihan informal. Inilah yang sering disebut “bayangan hukum” (“shadow of the law”) dimana ancaman sanksi hukum mengikuti setiap proses.

Beresikonya tindakan hukum dan biaya serta perasaan malu yang terkait bisa menjadi insentif atau pendorong yang kuat untuk menyelesaikan sebuah kasus secara informal – untuk menghindari proses hukum formal. Itu juga berarti bahwa akses terhadap sistem pengadilan formal bisa membantu mengatasi ketidakseimbangan yang bisa menimbulkan ketidakadilan melalui sistem peradilan informal.

Dengan demikian, keterlibatan institusi formal dalam penerapan hasil penyelesaian sengketa informal tidak hanya terjadi secara langsung melalui upaya banding. Dalam beberapa peristiwa, keterlibatan polisi dengan ancaman sanksi hukumnya, “membayangi” hasil dan prosedur peradilan informal. Dalam kasus di bawah ini, polisi terlibat dalam upaya mencari solusi atas perkelahian jalanan di Madura, Jawa Timur, pertama-tama dengan melindungi korban, kemudian ambil bagian dalam negosiasi dan akhirnya dengan menjamin terselenggaranya proses penyelesaian sengketa.

45 Ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 (1), ‘Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.’