BAB

2

sumber

daya

air

2.1. Sekilas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Penyelenggaraan pembangunan di sektor pengairan/sumber daya air dihadapkan pada berbagai tantangan yang makin kompleks, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk serta peningkatan aktivitas masyarakat. Sedemikian pentingnya arti air bagi kehidupan, sehingga UUD 1945 dalam Pasal 33 Ayat (3) mengamanatkan bahwa air dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agar amanah tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, perlu dilakukan upaya pengelolaan yang tepat dan terpadu sehingga dapat diwujudkan kemanfaatan sumber daya air secara optimal dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas berwenang negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Ditjen SDA juga memiliki kewenangan dalam menetapkan pola pengelolaan dan rencana pengelolaan atas ketiga wilayah sungai tersebut.

Ditjen SDA mendasari pengelolaan pada sifat alami sumber daya air yang tidak mengenal batas wilayah adminitrasi serta adanya hubungan sebab dan akibat antara bagian satu dengan yang lain pada suatu siklus hidrologi. Oleh karena itu, pengelolaan SDA haruslah dilakukan secara menyeluruh pada suatu kesatuan sistem hidrologinya dengan memadukan seluruh pihak terkait, baik yang menjaga kelestariannya (konservasi), yang memanfaatkannya (pendayagunaan), maupun yang mungkin dapat terkena bencananya (pengendalian daya rusak).

2.1.1. Visi dan Misi

Tidak hanya melakukan pembangunan prasarana fisik, pengelolahan

sumber daya air yang dilakukan oleh Ditjen SDA juga memperhatikan

penanganan non fisik, seperti gerakan kemitraan dan pemberdayaan para

petani pengguna air, dan juga didukung oleh basis data informasi. Dalam mengelola sumber daya air, Ditjen SDA memiliki visi :

“Mewujudkan kemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat di Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan lima misi yang sejalan dengan UU No. 7/2004, yakni :

Konservasi sumber daya air yang berkelanjutan. 1.

Pendayagunaan sumber daya air secara adil untuk berbagai kebutuhan 2.

masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas. Pengendalian daya rusak air.

3.

Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan 4.

pemerintah dalam pengelolahan sumber daya air.

Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam 5.

pengelolaan sumber daya air.

Dalam pengelolaannya Direktorat Jenderal SDA memegang prinsip “satu sungai, satu rencana terpadu dan satu sistem pengelolaan yang terkoordinasikan” (one river one management).

2.1.2. Kebijakan Pengelolaan SDA

Untuk melaksanakan misi-misi tercantum di atas, Ditjen SDA mengambil beberapa kebijakan pengelolaan sumber daya air yang ditempuh dengan mengaitkan pembangunan sumber daya air untuk menjawab perkembangan sosial, ekonomi dan politik nasional, termasuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Beberapa arah kebijakan tersebut antara lain :

Dalam upaya konservasi SDA diarahkan untuk meningkatkan dan 1.

memulihkan ketersediaan air serta meningkatkan dan memulihkan kualitas air untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam upaya pendayagunaan SDA diarahkan untuk memberikan prioritas 2.

pada kebutuhan pokok penduduk akan air secara adil untuk kehidupan

yang sehat, bersih dan produktif. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyediaan serta penggunaan air irigasi untuk mendukung produksi pangan. Juga melaksanakan pendayagunaan SDA untuk mendukung perkembangan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan antar sektor, wilayah dan dampak jangka panjangnya.

Dalam upaya pengendalian daya rusak air, diarahkan untuk 3.

mengamankan daerah produksi pangan dan permukiman dari bencana banjir. Memulihkan ekosistem dari kerusakan akibat daya rusak air serta meningkatkan kearsipan dan keswadayaan masyarakat menghadapi bencana banjir dan daya rusak air lainnya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh Sekretaris Ditjen dan 5 (lima) Direktorat sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1 diatas) yaitu :

Direktorat Bina Program 1.

Direktorat Bina Program membawahi 5 Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, Sub Direktorat Program dan Anggaran, Sub Direktorat Kerja Sama Luar Negeri, Sub Direktorat Data dan Informasi dan Sub Direktorat Evaluasi Kinerja.

Direktorat Sungai, Danau dan Waduk 2.

Direktorat Sungai, Danau dan Waduk membawahi 5 Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Perencanaan Teknik, Sub Direktorat Pembangunan

Pelaksanaan Wilayah Barat, Sub Direktorat Pembangunan Wilayah Timur, Sub Direktorat Bendungan, dan Sub Direktorat OP & PBA.

Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air 3.

Direktorat Bina PSDA membawahi 5 Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Hidrologi & Kualitas Air, Sub Direktorat Perencanaan Wilayah Sungai, Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan SDA, Sub Direktorat Kelembagaan, dan Sub Direktorat Kemitraan dan Peran Masyarakat.

Direktorat Irigasi 4.

Direktorat Irigasi membawahi 5 Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Perencanaan Teknik, Sub Direktorat Pembangunan Pelaksana Wilayah Barat, Sub Direktorat Pembangunan Pelaksana Wilayah Timur, Sub Direktorat PAB & PAT, dan Sub Direktorat OP & PBA.

Direktorat Rawa dan Pantai 5.

Direktorat Rawa dan Pantai membawahi 5 Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Perencanaan Teknik, Sub Direktorat Pembangunan Pelaksana Wilayah Barat, Sub Direktorat Pembangunan Pelaksana Wilayah Timur, Sub Direktorat Pengamanan Pantai dan Sub Direktorat OP & PBA.

2.1.4. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai

Secara konsep, sumber daya air haruslah dikelola secara komprehensif berdasarkan wilayah sungai, tidak berdasarkan wilayah administrasi. Untuk mewujudkan konsep tersebut serta untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh dan berkelanjutan, dibentuk Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai (BBWS & BWS) yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pembentukan BBWS &BWS merupakan konsekuensi logis dari adanya kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air pasal 14, 15, dan 16. Pemerintah Pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersifat lintas negara, lintas provinsi dan strategi nasional.

Penentuan wilayah sungai di Indonesia mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 11A/PRT/M/2006, sementara belum ditetapkan oleh Presiden sebagaimana tercantum dalam UU No. 7/2004, yang membagi wilayah sungai di Indonesia menjadi 133 wilayah sungai, terdiri dari 4 buah wilayah sungai Lintas Negara, 26 buah wilayah sungai Lintas Provinsi,

38 buah wilayah sungai Strategis Nasional, dan 49 buah wilayah sungai Lintas Kabupaten/kota dalam Provinsi, dan 16 buah wilayah sungai dalam Kabupaten/ Kota. Dari 133 wilayah sungai, 69 buah wilayah sungai merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Sampai saat ini telah dibentuk 12 BBWS dan 19 BWS yang tersebar di berbagai provinsi. Dengan berbagai pertimbangan, dari 69 wilayah sungai kewenangan pusat hanya ada 31 BBWS & BWS, sehingga satu BBWS & BWS umumnya mempunyai wilayah kerja lebih dari satu wilayah sungai. Bahkan terdapat satu wilayah sungai (Ciujung, Cidanau, Cidurian, Ciliwung, Cisadane, dan Citarum) yang dikelola oleh tiga BBWS.

Tabel 2.1

Sebaran Lokasi BBWS Beserta Wilayah Kerja Masing-masing (1)

No. Balai Besar Wilayah Sungai Lokasi (Wilayah Sungai)Wilayah Kerja

01 BBWS Brantas Surabaya WS Brantas

02 BBWS Bengawan Solo Surakarta WS Bengawan Solo

03 BBWS Pemali Juana Semarang WS Pemali-Comal dan WS Jratunseluna

04 BBWS Serayu-Opak Yogyakarta WS Serayu- Bogowonto dan WS Progo-Opak-Serang

05 BBWS Cimanuk- Cisanggarung Cirebon WS Cimanuk-Cisanggarung

06 BBWS Pompengan- Jeneberang Makassar

WS Pompengan-Larona, WS Sadang, WS Walanae-Cenranae, WS Jeneberang, dan WS Lasolo-Sampara

07 BBWS Citarum Bandung WS Citarum

08 BBWS Mesuji-Sekampung Bandar Lampung WS Mesuji-Tulang Bawang dan WS Way Seputih-Way

Sekampung

09 BBWS Citanduy Banjar WS Citanduy

10 BBWS Ciliwung-Cisadane Jakarta WS Ciliwung-Cisadane dan WS Kepulauan Seribu

11 BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian Serang WS Cidanau- Ciujung- Cidurian

Tabel 2.2

Sebaran Lokasi BBWS Beserta Wilayah Kerja Masing-masing (2)

No. Balai Wilayah Sungai Lokasi (Wilayah Sungai)Wilayah Kerja

01 BWS Sumatera I Banda Aceh WS Meureudu-Baro, WS Jambo-Aye, WS Wolya-Seunagan, WS Tripa-Bateu, dan WS Alas-Singil 02 BWS Sumatera II Medan WS Belawan-Ular Padang, WS Toba-Asahan, WS

Batang Angkola-Batang Gadis, dan WS Batang Natal-Batang Batahan

03 BWS Sumatera III Pekanbaru WS Rokan, WS Siak, WS Kampar, WS Indragiri, dan WS Reteh

04 BWS Sumatera IV Batam WS Pulau Batam dan Pulau Bintan 05 BWS Sumatera V Padang WS Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan 06 BWS Sumatera VI Jambi WS Batanghari

07 BWS Sumatera VII Bengkulu WS Air Majunto-Sebelat 08 BWS Bali-Penida Denpasar WS Bali-Penida 09 BWS Nusa Tenggara I Mataram WS Pulau Lombok

10 BWS Nusa Tenggara II Kupang WS Aesesa, WS Benanain, dan WS Neo Mina 11 BWS Kalimantan I Pontianak WS Kapuas, WS Pawan, dan WS Jelai-

Kendawangan 12 BWS Kalimantan II Kuala

Kapuas WS Seruyan, WS Kahayan, dan WS Barito Kapuas 13 BWS Kalimantan III Samarinda WS Sesayap dan WS Mahakam

14 BWS Sulawesi I Manado WS Sangihe-Talaud, WS Tondano-Likupang, dan WS Dumoga-Sangkub

15 BWS Sulawesi II Gorontalo WS Limboto-Bulango-Bone, WS Paguyaman, dan WS Randangan

16 BWS Sulawesi III Palu WS Palu-Lariang, WS Parigi-Paso, WS Laa-Tambalako, dan WS Kaluku-Karama

17 BWS Sulawesi IV Kendari WS Lasolo-Sampara, WS Towari-Lasusua, WS Paleang-Roraya, WS Muna, dan WS Pulau Buton 18 BWS Maluku Ambon WS P. Buru, WS P. Ambon-Seram, WS Kep.

Kei-Aru, dan WS Kep. Yamdena-Wetar

2.2. Ketahanan Pangan

2.2.1. Potensi Air di Indonesia

Air merupakan salah satu elemen terpenting di muka bumi. Kehidupan manusia seperti pedagangan, kebudayaan, maupun peradaban tumbuh dan berkembang di sekitar sumber daya air. Indonesia sendiri memiliki cadangan air sebesar 3.221 milyar m3/tahun, yang mana menjadikan Indonesia sebagai

negara dengan cadangan air terbesar ke-5 di dunia.

Dari potensi cadangan air tersebut, sekitar 692 milyar m3/tahun dapat

dimanfaatkan, yaitu antara lain sebanyak 156 milyar m3/tahun untuk memenuhi

keperluan domestik, perkotaan, industri, dan juga irigasi, sebesar 81,4% atau 127 milyar m3/tahun digunakan untuk kebutuhan air irigasi, 17 milyar m3/tahun

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, 6,4 milyar m3 tahun untuk air

perkotaan, dan 5,6 milyar m3/tahun dimanfaatkan untuk kebutuhan industri.

Kebutuhan air untuk irigasi yang sedemikian besar menandakan bahwa ketersediaan air turut menentukan ketersediaan pangan atau yang biasa disebut dengan istilah Ketahanan Pangan.

2.2.2. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau, (PP No 68 Tahun 2002). Unsur pokok terkait ketahanan pangan adalah :

Ketersediaan pangan •

Diupayakan dengan optimalisasi produksi pangan dalam negeri.

Aksesibilitas

• masyarakat terhadap bahan pangan

Diupayakan melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat produksi pangan dan kelancaran distribusinya.

2.2.3. Kondisi Saat Ini

Ketahanan pangan merupakan cermin kedaulatan Negara, sehingga pemenuhan bahan pangan dari produksi dalam negeri menjadi upaya pokok pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Gambar 2.2

Ketersediaan, Konsumsi dan Impor Beras 2006-2008 (dalam juta ton)

Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong produksi bahan pangan dalam negeri, termasuk diantaranya adalah produksi beras. Beras hingga saat ini masih menjadi bahan pangan andalan. Beberapa tahun ini produksinya terus menunjukkan peningkatan, bahkan di tahun 2008 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras (lihat Gambar 2.2).

Secara keseluruhan, selama ini pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi permasalahan mendasar disamping persoalan kemiskinan di Indonesia. Data tahun 2005, beberapa wilayah termasuk daerah rawan pangan, yaitu Pulau Irian Jaya, sebagian daerah di Pulau Sumatera, sebagian daerah di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan hampir di seluruh Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku sebagaimana tergambar dibawah ini dimana wilayah yang rawan pangan digambarkan dengan warna merah dan wilayah surplus pangan digambarkan dengan warna hijau.

Gambar 2.3

Peta Kerawanan Pangan Indonesia

Pemenuhan kebutuhan pangan hingga saat ini masih mengandalkan 16 Provinsi Andalan Pangan, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.4 berikut ini, meliputi Provinsi NAD, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Gorontalo.

Gambar 2.4 16 Provinsi Andalan Pangan

2.2.4. Dewan Ketahanan Pangan

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pemerintah membentuk Dewan Ketahanan Pangan yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dewan Ketahanan Pangan dibentuk melalui Keputusan Presiden No.132 Tahun 2001.

Guna menyesuaikan dengan perkembangan keadaan serta untuk lebih mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan, maka dalam perkembangannya, dikeluarkan Perpres No. 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Dalam perpres tersebut tugas Dewan Ketahanan Pangan meliputi kegiatan

di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, sebuah unit kerja struktural di lingkungan Departemen Pertanian. Dalam Dewan Ketahanan Pangan, Presiden RI bertindak selaku Ketua, sedangkan Ketua Harian dijabat oleh Menteri Petanian. Anggota Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari 18 Menteri/Kepala Badan, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Negara BUMN, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala BPS, dan Kepala Badan POM.

2.2.5. Dukungan Departemen PU untuk Ketahanan Pangan

Upaya peningkatan ketahanan pangan terus menerus dilakukan secara intensif mengingat kondisi sarana irigasi serta lingkungan

yang fluktuatif. Tantangan yang

harus dihadapi antara lain adalah ketidakstabilan debit air sungai yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja jaringan irigasi, minimnya ketersediaan dan kecukupan debit air sungai (hampir 90% lahan irigasi bersumber dari debit air sungai ( run-off river system), serta ancaman kelestarian catchment area. Kondisi ini diakibatkan oleh banyaknya alih fungsi lahan irigasi dan prasarana irigasi yang menimbulkan kejadian bencana alam banjir dan tanah longsor (khususnya selama kurun waktu 2007-2008) yang tercatat mengakibatkan kerusakan lahan seluas hingga 500.000 Ha.

Mencermati tantangan dan permasalahan tersebut diatas, Departemen Pekerjaan Umum memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk mendukung pusat produksi pangan serta dukungan kelancaran distribusi hasil produksi pangan yang berbasiskan penataan ruang wilayah. Dukungan terhadap ketahanan pangan diutamakan melalui rehabilitasi, peningkatan kapasitas pelayanan dan operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi.

Arah kebijakan pengembangan irigasi diupayakan untuk mempertahankan dan meningkatkan keandalan pasokan air melalui pengelolaan sumber daya air yang komprehensif dan terpadu berbasis wilayah sungai melalui :

Dukungan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara optimum

•

(mempertahankan kinerja)

Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dan mengalami

•

penurunan fungsi (meningkatkan fungsi),

Penyelesaian pembangunan jaringan irigasi secara utuh (

• Full Development)

serta pengendalian perkembangan konversi lahan beririgasi.

Dengan dukungan irigasi, produksi pertanian dapat ditingkatkan termasuk produk pangan yang vital bagi pencapaian ketahanan pangan nasional.

Dari total produksi padi di Indonesia, sekitasr 85% diantaranya dihasilkan oleh sawah beririgasi, 49% berasal dari daerah irigasi di Jawa dan sisanya dari luar jawa. Selain itu peningkatan produksi pertanian merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sumber pendapatan bagi para petani yang masih merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Mengingat pentingnya peran irigasi tersebut, upaya mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan nasional perlu perhatian tersendiri terhadap keberadaan dan kesiapan prasarana irigasi.

2.3. Infrastruktur Irigasi

2.3.1. Irigasi

Irigasi merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung

ketahanan pangan nasional. Mengacu pada PP No. 20 Tahun 2006 definisi

irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang kegiatan pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah kesatuan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap irigasi disebut jaringan irigasi, yang terdiri dari jaringan irigasi teknis, semi teknis dan non teknis, dimana perbedaannya terletak pada ada dan tidaknya suatu sistem terpadu dalam penanganan irigasi. Suatu jaringan irigasi yang mengairi suatu kesatuan lahan disebut daerah irigasi.

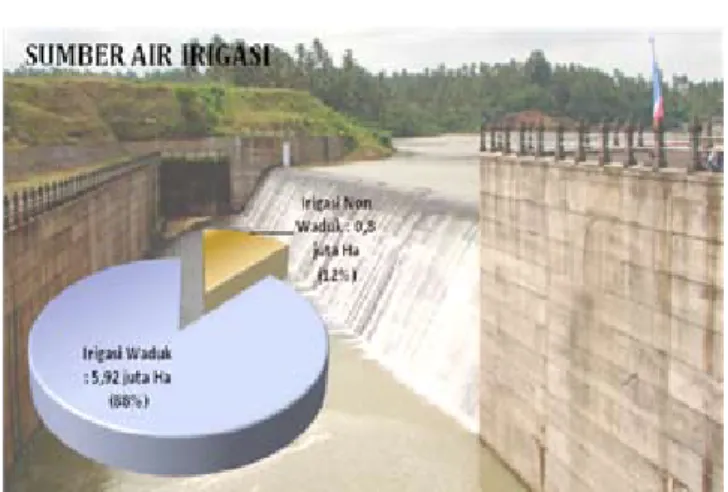

Gambar 2.5 Sumber Air Irigasi

Irigasi di Indonesia, berdasarkan sumber airnya, terbagi atas irigasi waduk dan non waduk. Dari total luasan daerah irigasi sebesar 6,7 Ha, sekitar 12% sumber airnya berasal dari waduk (tersebar di 9 provinsi), selebihnya (88 %) berasal dari non waduk (terdistribusi merata di 29 provinsi).

2.3.2. Sebaran dan Kondisi Jaringan Irigasi

Sebaran jaringan irigasi berkaitan erat dengan potensi lahan pertanian di tiap-tiap pulau. Pada tahun 2005, luas daerah irigasi nasional mencapai 6,72 juta Ha dan ditargetkan meningkat menjadi 7,46 juta Ha di tahun 2009. Sebagian besar jaringan irigasi tersebut tersebar di Pulau Jawa sebagai lumbung padi terbesar di Indonesia.

Gambar 2.6

Sebaran Irigasi Nasional (Juta Ha)

1,79 1,98 0,46 0,48 3,27 3,15 0,11 0,14 0,79 1,02 0,06 0,19 0,24 0,48

SEBARAN IRIGASI NASIONAL (juta Ha)

TAHUN 2005

TAHUN 2009

BALI

KALIMANTAN SULAWESI

MALUKU & PAPUA

NTT & NTB JAWA SUMATERA 7,46 INDONESIA 6,72

Secara umum, pada awal tahun 2005 telah terbangun 6,7 juta Ha (93%) jaringan irigasi, dimana sekitar 72% jaringan irigasi kondisinya baik dan sisanya 21% dalam kondisi rusak. Kini di tahun 2009, total luas areal irigasi mencapai 7,46 juta Ha, dan semua dalam kondisi baik, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut ini.

Gambar 2.7

Kondisi Jaringan Irigasi 2004 dan 2009

2009 Fungsional Tidak Fungsional 2004 5,2 juta ha 1,5 juta ha 0 juta ha 7,2 juta ha

2.3.3. Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan

Daerah Irigasi

Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dimana upaya pengembangan SDA adalah salah satu kegiatan dalam pendayagunaan sumber daya air sesuai amanat dalam undang-undang tersebut.

Pelaksanaan pengembangan sumber daya air ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya yang dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup, (UU No 7 Tahun 2004 pasal 34 ayat 1 dan 2).

Potensi pengembangan daerah irigasi di Indonesia terbagi ke dalam 6 zona (Gambar 2.8) dimana berdasarkan hasil evaluasi, tergambar potensi pengembangan lahan pertanian pulau-pulau di Indonesia yaitu :

Zona 1

• dan Zona 2 meliputi wilayah Pulau Sumatera yang berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian penuh.

Zona 3

• meliputi wilayah Pulau Jawa berpotensi sebagai lahan pertanian

intensifikasi dan konservasi. Zona 4

• meliputi wilayah Pulau Kalimantan yang berpotensi sebagai wilayah dengan lahan pertanian pengembangan terbatas.

Zona 5

• meliputi Pulau Sulawesi berpotensi sebagai wilayah pengembangan

lahan pertanian terbatas dan intensifikasi. Zona 6

• meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua berpotensi sebagai wilayah dengan lahan pertanian pengembangan terbatas.

Gambar 2.8

Potensi Pengembangan Daerah Irigasi

Prioritas kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Untuk pulau Jawa, diprioritaskan pada pengelolaan irigasi, yang meliputi OP dan rehabilitasi prasarana rusak, termasuk modernisasi jaringan irigasi yang umurnya lebih dari 20 tahun. Untuk luar jawa, pengelolaan dan pengembangan menjadi prioritas kebijakan irigasi, yang meliputi OP, rehabilitasi prasarana rusak, penyelesaian pembangunan yang sedang berjalan, dan pembangunan irigasi baru secara selektif. Hasil pencapaian pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi tahun 2005 - 2008 dan rencana strategis bidang irigasi 2005 – 2009 dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut.

Gambar 2.9

Pencapaian dan Renstra Bidang Irigasi

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan irigasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam pengembangan irigasi yang bersifat lintas provinsi, stategis nasional dan lintas Negara, serta bertanggungjawab dalam pengelolaan Daerah Irigasi (DI) yang luasnya >3000 Ha. Keseluruhan luas DI kewenangan pusat sebesar 2,85 juta Ha. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan pengembangan irigasi yang bersifat lintas kabupaten dan bertanggung jawab dalam pengelolaan DI seluas < 1000-3000 Ha. Total luas DI kewenangan Pemerintah Provinsi sebesar 1,4 juta Ha. Sedangkan

Pemerintah Kabupaten memiliki berwenang terhadap pengembangan irigasi dalam wilayah utuh satu kabupaten dan pengelolaan DI yang luasnya <1000 Ha. Total luas DI kewenangan Pemerintah Kabupaten sebesar 3,19 juta Ha. Pembagian kewenanangan dan tanggung jawab pengelolaan irigasi dapat dilihat dalam Gambar 2.10.

Gambar 2.10

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Irigasi Berdasarkan UU SDA NO. 7 Tahun 2004

PEMERINTAH KABUPATEN PEMERINTAH PROPINSI PEMERINTAH : DI < 1.000 Ha : DI < 1.000 – 3.000 Ha : DI > 3.000 Ha

UTUH SATU KABUPATEN LINTAS KABUPATEN

LINTAS PROPINSI, STRATEGIS NASIONAL, LINTAS NEGARA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEWENANGAN PUSAT 2.851.006 ha KEWENANGAN PROVINSI 1.423.223 ha KEWENANGAN KABUPATEN 3.195.568 ha TOTAL 7.469.796 ha

(Sumber : Bahan Sidang Kabinet“Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat & Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”, Jakarta, 30 Juli 2009).

Selain pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, partisipasi semua pihak terkait sangat diperlukan dalam pengembangan irigasi sebagai upaya untuk mendukung lahan pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pangan untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam PP No. 20 tahun 2006, strategi pengembangan dan pengelolaan irigasi telah dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui kelembagaan Perhimpunan Petani Pengguna Air (P3A), dan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing strata pemerintahan.

2.4. Rawa

2.4.1. Rawa

Rawa atau yang biasa juga disebut daerah rawa, seringkali dipandang sebagai daerah kurang produktif. Namun pada kenyataannya, daerah rawa memiliki potensi sebagai lahan pertanian altenatif dan berbagai potensi lainnya yang cukup menarik untuk dikembangkan. Barikut ini akan dijelaskan sekilas mengenai daerah rawa dan pengembangan potensi lahan rawa.

Daerah rawa memiliki ciri khas bergambut dan mengandung air dengan kedalaman bervariasi yang umumnya terletak diatas lapisan tanah liat asam

sulfat yang tidak terkonsolidasi. Bila diklasifikasikan menurut letaknya, lahan

rawa dapat dibedakan menjadi :

Rawa pasang surut

• , terletak di tanah rawa yang datar dan rendah melintang, yang sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut sehingga umumnya tergenang saat pasang.

Rawa lebak

• , terletak jauh dari pantai sehingga praktis tidak dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.

2.4.2. Sebaran Rawa

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.11, sekitar 33,4 juta Ha lahan rawa tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, yang sebagian besar (60%) berupa rawa pasang surut, dan sisanya adalah rawa lebak. Pulau Kalimantan memiliki potensi lahan rawa paling besar yaitu 11,7 juta Ha, namun baru dikembangkan 7,6 % atau 889 ribu Ha.

Gambar 2.11

Sebaran Daerah Irigasi Rawa di Indonesia

(Sumber : Bahan Sidang Kabinet “Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat & Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”, Jakarta, 30 Juli 2009)

Dari 33,4 juta lahan rawa, baru sekitar 1,8 juta Ha (5%) lahan rawa yang telah dikembangkan, dengan rincian 4% rawa pasang surut dan 1% rawa lebak (Gambar 2.12).

Gambar 2.12

Pengembangan Daerah Reklamasi Rawa

(Sumber : Bahan Sidang Kabinet“Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat & Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”, Jakarta, 30 Juli 2009)

2.4.3. Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Rawa

Melihat kondisi rawa yang sangat potensial untuk dikembangkan, Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan terkait bidang rawa yaitu melestarikan rawa sebagai jaringan sumber air yang mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi

pangan serta mendukung pengembangan wilayah berbasis pertanian. Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan fungsi jaringan reklamasi rawa, rehabilitasi jaringan reklamasi, revitalisasi perikanan budidaya untuk percepatan peningkatan produk perikanan budidaya melalui peningkatan dan rehabilitasi prasarana jaringan tambak, serta OP jaringan reklamasi rawa.

Sampai dengan tahun 2008 rehabilitasi/peningkatan/pembangunan baru jaringan reklamasi rawa mencapai 820.598 Ha. Sedangkan untuk Operasi dan Pemeliharaan (OP) telah dilakukan pada 451.291 Ha (41,03%) jaringan rawa, dari total 1,1 juta jaringan rawa, (Gambar 2.13).

Gambar 2.13

Pencapaian dan Renstra Jaringan Rawa

2.4.4. Tantangan Pengelolaan Rawa

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam pengembangan dan pengelolaan rawa, yaitu sarana dan prasarana tata air yang belum lengkap, belum terkendalinya jaringan reklamasi rawa, terbatasnya petugas OP, jaringan tersier kurang terpelihara (umumnya lebar saluran > 1 m), aksesibilitas relatif masih rendah, masih mengandalkan transportasi air, dan terbatasnya air bersih terutama pada musim kemarau.

Upaya Pemerintah dalam pengembangan lahan rawa sebagai penunjang lahan pertanian ini perlu didukung oleh semua pihak terkait dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan mendukung pengembangan wilayah berbasis pertanian.

2.5. GN-KPA (Gerakan Nasional Kemitraan

Penyelamatan Air)

2.5.1. Pembentukan GN-KPA

GN-KPA adalah gerakan nasional penyelamatan sumber daya air (SDA) yang dilakukan oleh seluruh sektor dan pemangku kepentingan, bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga keandalan sumber-sumber air baik kuantitas maupun kualitas airnya dapat terkendali, melalui pemberdayaan pemerintah, dunia-usaha, dan masyarakat serta penegakan hukum.

Pembentukan GN-KPA dilatarbelakangi oleh fakta bahwa kondisi SDA di Indonesia saat ini sudah mencapai kondisi kritis. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memberikan dampak langsung pada kekurangan pangan, kemiskinan, menghambat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya bangsa serta terganggunya ekosistem. Menyadari hal itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sebagai upaya mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air yang mensyaratkan peningkatan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan pada tanggal 28 April 2005 (Gambar 2.14).

Kronologis terbentuknya GN-KPA dimulai dari diselenggarakannya ”Dialog Nasional Penyelamatan Air” yang merupakan acara peringatan Hari Air Sedunia pada 28 Maret 2003. Selanjutnya dilaksanakan ”Penandatanganan Deklarasi Nasional Pengelolaan Air yang Efektif dalam Penanggulangan Bencana” pada 23 April 2004 oleh MenKo Kesra dan 11 Menteri, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Lembaga Jaringan Informasi dan Komunikasi Penyelamatan Air (L-JIKPA) sebagai organ penggerak gerakan penyelamatan air pada 27 April 2005.

Gambar 2.14

Naskah Pencanangan GN-KPA

2.5.2. Institusi yang Terlibat

Institusi/departemen yang terlibat dalam GN-KPA adalah Kementerian Bidang Perekonomian, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen ESDM, Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan, Departemen Kesehatan, Depdiknas, BPPT, Akademisi, Pemerintah Provinsi/ Kab/Kota, NGO (JIK-PA). Ketua Sekretariat Tim GN-KPA Antar Departemen saat ini (2009) dijabat oleh Ir. Eddy Adyawarman Djayadiredja, Dipl.HE.

2.5.3. Sasaran dan Target

Sasaran dan target yang ingin dicapai dari gerakan nasional ini adalah timbulnya kesadaran, kepedulian para pemilik kepentingan, lestarinya air, meningkatnya ketrampilan dan keahlian sumber daya manusia dibidang sumber daya air, tercapainya budaya sinkronisasi dan implementasi program pada pelaku pengelola SDA serta menempatkan air menjadi sebesar-besar kemakmuran rakyat. GN-KPA didasari oleh 6 komponen pokok kegiatan yaitu:

Penataan ruang, pembangunan fisik, pertanahan dan kependudukan.

1.

Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya air. 2.

Pengendalian daya rusak air. 3.

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air. 4.

Penghematan penggunaan dan pengelolaan permintaan air. 5.

Pendayagunaan sumber daya air secara adil, efisien dan berkelanjutan.

6.

2.5.4. Langkah Tindak Nyata GN-KPA

Langkah awal GN-KPA dimulai pada 2005 dengan dilakukannya ”Sosialisasi Naskah GN-KPA” kepada para pemangku kepentingan terkait (Pemda, Instansi Pusat maupun daerah) dan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan (oleh Menteri PU, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan) pada DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Cimanuk, dan DAS Citanduy guna melihat permasalahan yang ada.

Hasil dari kunjungan lapangan tersebut tertuang dalam Permen PU No. 377/ PRT/M/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan GN-KPA dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan ”Naskah Kebulatan Tekad” yang diikuti oleh para pemangku kepentingan yang terdiri dari 14 Departemen dan Kementerian Negara, BPPT, Kalangan Akademisi, Pemerintah Provinsi/Kab/Kota hingga NGO (JIK-PA). Kemudian pada 2006, mulai dilakukan Penanganan Teknis di 6 DAS (Ciliwung, Citarum, Cimanuk, Citanduy, Bengawan Solo dan Brantas) dengan upaya-upaya sebagaimana tercantum pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15

Program Awal Implementasi Kegiatan GN-KPA 2005-2006 INSTANSI UPAYA YANG DILAKUKAN DI MASING-MASING DAS Departemen Kehutanan 1. Konservasi kawasan lindung (hutan konservasi dan lindung di

daerah kiri dan kanan sungai) 2. Rehabilitasi hutan dan tanah rusak

3. Penataan kembali penggunaan lahan disekitar waduk

4. Pembinaan (diklatluh) masyarakat petani tentang konservasi tanah Departemen PU 1. Pemasangan alat pengukuran debit (Citamiang)

2. Rehab Situ Telaga Saat (rencana Arboretum Citamiang) 3. Penyusunan Rencana Induk Konservasi DAS Cimanuk Hulu 4. Pembangunan Arboretum Mata Air Cimanuk di Legok Putus, Kab.

Garut

5. Pembangunan Cek Dam pada Sungai Cimuntur dan beberapa anak sungai (Tambak Sari)

Departemen Pertanian 1. Percontohan Usaha Tani Konservasi Terpadu dengan pendekatan sosial dan ekonomi pada lahan berlereng di luar kawasan hutan 2. Pemberdayaan masyarakat petani dan intensifikasi penyuluhan

yang menitikberatkan pada upaya konservasi tanah dan air Departemen ESDM 1. Pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah

2. Pembuatan sumur imuhan dalam Kementrian Negara LH 1. Pengkajian kelas air

2. Penetapan kelas air dan baku mutu air (Perpres / Perda Provinsi) Departemen Dalam Negeri 1. Penyadaran publik tentang Kemitraan Penyelamatan Air

2. Pengembangan kebijakan dalam bentuk penyusunan Pedoman Koordinasi dan Kerjasama Penyelamatan SDA

GN-KPA 1. Menyusun Renstra Program Nasional Penyelamatan Air 2005-2006 2. Kampanye Penyelamatan Air secara nasional

t0 t1 t2 t3 Hulu Tengah Hilir

Upaya-upaya jangka pendek, menengah dan panjang juga direncanakan dan diimplementasikan melalui “Rencana Implementasi Jangka Pendek, Menengah dan Panjang” dengan cakupan seluruh DAS di Indonesia. Selain itu, juga dilakukan penanganan non teknis melalui pembentukan kelembagaan antar departemen, pembentukan kelembagaan masing-masing departemen antar Eselon I, pembentukan kelembagaan di daerah; keterpaduan program pusat dan daerah menjadi satu kekuatan sinergi menangani 6 komponen kegiatan dan sosialisasi kepada masyarakat.

2.5.5. Dewan Sumber Daya Air

UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air juga mengamanatkan perlunya pembentukan wadah koordinasi Dewan Sumber Daya Air yang bertujuan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, serta para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. Berdasarkan Perpres No 12/2008, Dewan Sumber Daya Air meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDA-N), dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain, dan dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain. Sidang perdana DSDA-N telah dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada 16 Juli 2009.

Keanggotaan DSDA-N meliputi unsur pemerintah dan non-pemerintah. Unsur pemerintah terdiri dari: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Lingkungan

Hidup, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Air, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri

Pendidikan Nasional, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika,

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan, dan Perwakilan Pemerintah Daerah, yakni : Gubernur Sumatera Selatan dan Jawa Timur mewakili bagian barat, Gubernur Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah mewakili Indonesia bagian Tengah, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Maluku mewakili Indonesia bagian timur.

Sedangkan keanggotaan unsur non-pemerintah terdiri dari : perwakilan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan, Asosiasi Bunga Indonesia, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia, Yayasan Kemitraan Air Indonesia, Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan Sumber Daya Air, Masyarakat Peduli Air, Yayasan Air Adhi Eka, PSDA Watch, Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia, Yayasan Garuda Nusantara, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Perkumpulan Telapak, Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Rinjani Trek Management Board, Indonesia Mining Association, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar.

2.6. Waduk/Bendungan

2.6.1. Waduk/Bendungan

Bendungan atau sering disebut dengan waduk adalah semua jenis konstruksi penahan buatan, baik berupa urugan atau jenis lainnya, yang menampung air, baik secara alamiah maupun buatan, termasuk pondasi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. Sebagian besar bendungan di Indonesia dimanfaatkan untuk mendukung irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, serta pembangkit tenaga listrik.

2.6.2. Sebaran Waduk/Bendungan

Saat ini terdapat 237 buah bendungan/waduk di seluruh Indonesia, terdiri dari 63 bendungan besar dan 174 bendungan kecil. Sebaran bendungan besar dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Sebaran Bendungan Besar di Indonesia

Pulau Bendungan

Sumatera Siguragura, Siruar, Tangga, Koto Panjang, Makonaning, Durlangkang, Way Rarem, Batutegi, Way Jepara

Jawa Cirata, Jatiluhur, Seguling, Banyu Kuwung, Ketro, Pondok,

Kedungombo, Sermo, Parangloho, Sang Putri, Wonogiri, Nawangan, Sengguruh, Karangkates, Lahor, Lodan, Wlingi, Bening, Wonorejo, Gondang, Selorejo, Klampis

Bali dan Nusra Grokgak, Palasari, mamak, Tiukulit, Selante, Sepayung, Dalam, Gapit, Lamenta, Pamasar, Sumi, Palaperado, Rol Rakam, Ncera, Batubulan, Pelara, Batujai, Batubakokan, Penggan, Pare, Benkoko, Oebulan, Tilong

Sulawesi Bakaru, Larona, Kalala, Selameko, Bili-Bili (Sumber : Ditjen SDA Departemen PU)

Selama kurun waktu 2005 – 2009, Departemen PU telah membangun bendungan di 9 provinsi dengan total volume tampungan 1.093 juta m3 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4. Sedangkan pada tahun 2010 – 2014 akan dibangun bendungan sebanyak 22 buah yang tersebar di 11 provinsi dengan volume total tampungan sekitar 786 juta m3.

Tabel 2.4

Bendungan yang Telah Dibangun Selama Tahun 2005 - 2009

NO BENDUNGAN VOLUME TAMPUNGAN PEMANFAATAN IRIGASI (ha)

1 KEULILING - NAD 17.320.000 4791

2 JATIGEDE - JABAR 979.500.000 90.000

3 PANOHAN - JATENG 905.000 531

4 LODAN - JATENG 5.400.000 380

5 GONGGANG - JATIM 2.234.000 menambah intensitas tanam

6 KEDUNGBRUBUS - JATIM 2.025.000 1400 7 BAJULMATI - JATIM 10.000.000 1800 8 BENEL - BALI 1.661.000 1008 9 PERNEK - NTB 12.000.000 350 10 TIBU KUNING - NTB 600.000 280 11 TELAGA LEBUR - NTB 1.539.000 255 12 NIPAH - MADURA 6.160.000 1150 13 LOKOJANGE - NTT 644.462 420 14 DANAU TUA - NTT 2.045.000 750 15 HAEKRIT - NTT 2.200.000 200 16 PONRE-PONRE - SULSEL 48.700.000 4411

(Sumber : Ditjen SDA Departemen PU)

2.6.3. Program Keamanan Bendungan

Keberadaan bendungan/waduk sangat dipengaruhi oleh kondisi DAS di sekitar waduk. Adanya peningkatan jumlah DAS kritis akibat perusakan DAS di hulu dan hilir mempercepat terjadinya endapan lumpur/sedimentasi yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan menampung air bendungan/ waduk, sehingga menyebabkan ancaman pada fungsi pengendalian banjir dan penyediaan air.

Upaya Departemen PU untuk meningkatkan kinerja pengelolaan bendungan dilakukan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Keamanan dan Operasional Bendungan / Dam Operational Improvement And Safety

Project (DOISP) yang bertujuan meningkatkan keamanan dan fungsi

bendungan besar milik Departemen PU, terutama dalam penyediaan air baku serta memperkuat kemampuan Pemerintah dalam pengembangan kebijakan, pengaturan dan administrasi pengelolaan operasi dan keamanan bendungan.

Sasaran dari program ini adalah mengembalikan tingkat keamanan, kinerja operasi dan umur ekonomis pada 34 bendungan besar yang terseleksi, termasuk pengurangan resiko bencana banjir terhadap masyarakat di hilir akibat kapasitas

spillway, pengurangan dampak sedimentasi, serta memperkuat Institusi Keamanan Bendungan. Sedangkan lingkup kegiatannya meliputi peningkatan operasional dan keamanan bendungan, peningkatan OP Bendungan dan staf pengelola dan peran serta masyarakat, pengurangan/ pencegahan sedimentasi pada waduk, peningkatan kelembagaan pengamanan bendungan, dan manajemen proyek.

2.7. Daerah Aliran Sungai (DAS)

2.7.1. Definisi Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) menurut UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan di wilayah tersebut ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan

pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

DAS-DAS yang ada membentuk satu kesatuan wilayah sungai sebagai kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2, sehingga pengelolaan DAS dimaksudkan untuk menjaga kelestarian ekosistem serta menjaga keseimbangan lingkungan wilayah sungai.

2.7.2. Kondisi Daerah Aliran Sungai

Pengelolaan DAS yang buruk memang akan membawa dampak yang cukup serius, seperti terjadinya bencana banjir maupun kekeringan yang dapat berpengaruh pada produksi pertanian sehingga pada kondisi kemarau panjang dapat mengakibatkan krisis pangan. Di beberapa tempat di Indonesia, daerah aliran sungai memikul beban amat berat (kritis) sehubungan dengan banyaknya penduduk pengguna air memanfaatkan air untuk keperluan pertanian, industri, dan kebutuhan air minum perkotaan serta pemanfaatan lain yang intensif. Indikator kritisnya suatu Daerah Aliran Sungai antara lain meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi, sedimentasi, bencana banjir, dan kekeringan.

Jumlah Daerah Aliran Sungai kritis di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 1984 sebanyak 22 DAS dinyatakan dalam kondisi kritis, delapan tahun kemudian yaitu tahun 1992 bertambah menjadi 39 DAS kritis. Pada tahun 2005 jumlah DAS kritis di seluruh Indonesia menjadi 62 sungai. Jumlah ini bertambah sebanyak 23 sungai dari kondisi tahun 1992 dimana terdapat 39 sungai. Persebaran keenampuluhdua DAS kritis menurut pulau-pulau besar adalah sebagai berikut pulau: Sumatra: 13 DAS; Riau: 3 DAS; Jawa: 17 DAS ; Bali: 1 DAS; NTB: 1 DAS; NTT: 5 DAS; Kalimantan: 4 DAS; Sulawesi: 12 DAS; Maluku: 2 DAS; Papua: 4 DAS. Berikut ini ditampilkan ilustrasi persebaran jumlah daerah DAS Kritis (diarsir merah) di seluruh Indonesia, kondisi tahun 1984, tahun 1992, dan kondisi tahun 2005.

Gambar 2.16

Ilustrasi Peningkatan DAS Kritis

1984 sebanyak 22 DAS Kritis

1992 sebanyak 39 DAS Kritis

Persebaran DAS kritis yang ada di Indonesia pada tahun 2005 menurut lokasi pulau ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.5.

DAS Kritis di Indonesia Tahun 2005

No Nama DAS Propinsi No Nama DAS Propinsi

1 Krueng Aceh NAD 32 Grindulu Jawa Timur 2 Krueng Peusangan NAD 33 Saroka Jawa Timur 3 Asahan Sumatera Utara 34 Tukad Unda Bali

4 Lau Renun Sumatera Utara 35 Dodokan Nusa Tenggara Barat 5 Ular Sumatera Utara 36 Benain Nusa Tenggara Timur 6 Nias (kepulauan) Sumatera Utara 37 Noelmina Nusa Tenggara Timur 7 Kampar Riau 38 Aisissa Nusa Tenggara Timur 8 Indragiri Riau 39 Kambaheru Nusa Tenggara Timur 9 Rokan Riau 40 Lois Nusa Tenggara Timur 10 Kuantan Sumatera Barat 41 Sambas Kalimantan Barat 11 Kampar Kanan Sumatera Barat 42 Tunan-Manggar Kalimantan Timur 12 Batanghari Sumbar – Jambi 43 Kota Waringin Kalimanatan Tengah 13 Manna-Padang Guci Bengkulu 44 Barito Kalteng-Kalsel 14 Musi Bengkulu-Sumsel 45 Jeneberang-Klara Sulawesi Selatan 15 Way Seputih Lampung 46 Walanae Sulawesi Selatan 16 Way Sekampung Lampung 47 Billa Sulawesi Selatan 17 Citarum Jawa Barat 48 Saddang Sulawesi Selatan 18 Citarum Jawa Barat 49 Bau bau-Wanca Sulawesi Utara 19 Ciliwung Jawa Barat 50 Lasolo Sulawesi Utara 20 Citanduy Jawa Barat 51 Poso Sulawesi Tengah 21 Cipunegara Jawa Barat 52 Lamboru Sulawesi Tengah 22 Ciujung Jawa Barat 53 Palu Sulawesi Tengah 23 Kali Garang Jawa Tengah 54 Limboto Sulawesi Utara 24 Kali Bodri Jawa Tengah 55 Tondano Sulawesi Utara 25 Kali Serayu Jawa Tengah 56 Dumoga Sulawesi Utara 26 Bribin DIY 57 Batu Merah Maluku 27 Pasiraman Jawa Timur 58 Hatu Tengah Maluku 28 Rejoso Jawa Timur 59 Baliem Papua 29 Brantas Jawa Timur 60 Merauke-Bulaka Papua 30 Sampean Jawa Timur 61 Memberamo Papua 31 Bengawan Solo Jateng-Jatim 62 Sentani Papua