172 5 WAJAH KAPITALISME LOKAL

5.1. Sejarah Lahirnya Kapitalisme Lokal Suku Bajo

Perubahan ekonomi adalah suatu proses moral dan sekaligus perubahan material. Dampak perubahan terasa tidak hanya pada fakta lugas berupa pendapatan dan produksi, tetapi juga pada perubahan identitas, aspirasi dan otoritas. Di dunia Barat yang modern, pertumbuhan kapitalisme industri telah menggerogoti nilai-nilai tradisional, melawan hirarkhi sosial, dan bahkan mereorganisasi aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang paling mendalam. Masyarakat tradisional dengan struktur serta kebutuhan yang lebih stabil harus member jalan kepada suatu dunia dimana identitas dan selera senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan produksi dan status. Sekarang tentu saja, perkembangan yang khas ini tidak hanya terbatas pada dunia Barat. Seiring dengan menjalarnya “transformasi besar” ekonomi dan masyarakat dari Dunia Pertama ke Dunia Ketiga, maka demikian pula dengan tantangannya terhadap nilai-nilai dan moralitas yang telah diterima. Sebagai saksi kekuatan material transformasi ini, kita baru mulai memahami konsekuensi kulturalnya (Hefner, 1999).

Dahulu, baik masyarakat Bajo Mola maupun masyarakat Bajo Mantigola yang dahulu hidup nomaden, hidup di atas soppe-soppe. Hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jika angin Barat, orang Bajo Mola berkumpul ke pesisir Matahora, sementara kalo angin Timur orang Bajo tinggal di pesisir Wanci, yang saat ini menjadi Mola. Hidup nomaden tersebut dilakukan setelah masyarakat Mola yang adalah masyarakat Mantigola yang terusir dari Mantigola karena gerombolan. Sebelumnya beberapa rumahtangga Bajo telah menetap di Wanci, tidak turut serta dalam rombongan soppe-soppe ke Lembonga. Beberapa rumahtangga tersebut saat ini keturunannya menetap di Mola Utara. Kemudian, masyarakat Wanci menerima masyarakat Bajo dan pada akhirnya membentuk suatu perkampungan di Mola. Menurut Hj. EI :

“Dahulu, kami hidup di atas soppe-soppe, menggantungkan kita punya hidup sama laut, jadi kita hidup berhemat saja. Kita juga tidak banyak tergantung sama orang darat. Dulu kita tidak banyak tau soal jual beli, kalo ada barang-barang apa saja kayak ikan segar langsung saja kita jual. Jualnya juga hanya dengan saling tukar saja. Misalnya saja orang mandati jual sanggara (pisang goreng), kita beli dengan ikan. Belum ada dulu pikir untung, yang penting apa yang kita mau

173 ada itu barang, karna kita butuh. Biasanya juga karena kita mau minta air tawar di darat, bisa kita tukar dengan kita punya ikan”(Wawancara dengan Hj. Ei, 9 Februari, 2011).

Begitu pula dengan orang Bajo Mantigola, kesederhanaan hidup dan pola perekonomian subsistensi dijalani oleh mereka saat hidup nomaden. Misalnya saat mereka berpindah dari Lembonga pada musim Timur, dan ke Mantigola pada musim Barat. Tidak berupaya untuk mengejar keuntungan, tetapi apa yang didapat hari ini adalah yang dikonsumsi hari ini juga. Tidak ada upaya untuk mencari keuntungan. Hubungan-hubungan sosial semata-mata kooperatif tidak individualistik. Penangkapan dengan panah adalah yang paling sering dilakukan. Kekuatan fisik sangat menentukan keberhasilan mengejar ikan di bawah laut, terutama kapasitas paru-paru.

Awal perkembangan orang-orang Mola sebagai usahawan ditengarai awalnya disebabkan oleh peran orang-orang Wanci Mandati. Melalui pertukaran ekonomi, penetrasi nilai-nilai kapitalisme merasuk kedalam masyarakat Mola. Semangat untuk berbisnis juga muncul ketika beberapa nelayan Bajo melihat menggeliatnya usaha dagang yang dilakukan oleh orang-orang darat, yakni orang Wanci Mandati. Sebagai manusia yang kongkrit, merembesnya nilai-nilai kapitalisme bagi orang-orang Bajo oleh orang Mandati membawa mereka ke dalam dunia tertentu, dunia yang penuh dengan persaingan, spekulasi, dan manipulasi, sekaligus juga menemukan beragam dukungan sosial dalam mengembangkan bisnisnya, dan pada akhirnya pengembangan identitas dan nilai-nilai khusus mereka. Nilai-nilai kebendaan yang ditawarkan oleh orang-orang Mandati melalui barang-barang dagangannya yang ditawarkan kepada orang-orang Bajo, misalnya piring dan gelas dengan merek-merek mahal dan impor yang dibawa oleh orang-orang Wanci Mandati sepunlangnya dari merantau dari Singapura dan Tawau, amat diminati oleh perempuan-perempuan Bajo yang kaya. Meskipun mereka tahu, bahwa piranti makan yang mewah tersebut tidak sehari-hari mereka pakai, malah dipajang dalam lemari kaca di ruang tamu sebagai simbol kemewahan. Artinya konsumsi orang-orang Bajo menyediakan ruang-ruang surplus bagi orang-orang Mandati. Menurut Hj. EI dan Ibu SI:

“Orang Mandati jago berdagang, coba lihat bagaimana kondisi mereka saat ini, Mereka saja yang orang-orang darat bisa sukses, kenapa kita tidak bisa”(Wawancara dengan Hj Ei Tanggal 9 Februari, 2011).

174 “Orang-orang Mandati yang menawarkan piring dan gelas impor, katanya harganya murah, daripada beli di Kendari. Dan kata orang-orang Mandati mereknya mahal, biasanya kami pajang di lemari, jarang juga kami pakai”(Wawancara dengan ibu Surni, 9 Maret, 2011).

Motivasi yang besar dari beberapa nelayan Bajo Mola, dan kemampuan dan pengetahuan pengelolaan keuangan yang cenderung jarang dimiliki oleh orang-orang Bajo pada umumnya cenderung “boros”, yang diistilahkan oleh orang-orang kaya Bajo sebagai “bakat” (manajerial talent) akhirnya mengantarkan mereka pada keberhasilan usaha. Kemudian, strategisnya wilayah Wangi-wangi untuk kegiatan perdagangan juga merupakan faktor pemicu perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Bajo yang baru menetap di Wangi-wangi. Setelah mendarat di Wanci, banyak masyarakat Bajo yang kawin-mawin dengan orang Wanci, ini juga merupakan pemicu perubahan sosial di Bajo, karena kultur masyarakat Wanci yang jago berniaga terserap di Bajo Mola secara perlahan-lahan melalui saluran perkawinan tersebut.

Masyarakat Wanci sendiri menganggap masyarakat Bajo sebagai konsumen potensial untuk mengembangkan usahanya. Sifat masyarakat Bajo yang konsumtif digunakan oleh masyarakat Mandati sebagai kesempatan untuk mengembangkan pasar. Dahulu, masyarakat Mandati menjual barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras, ubi kayu, kemudian peralatan memasak, misalnya tempayan air (busu-busu), dan jajanan pasar, seperti kue-kue kecil. Sesuai dengan apa yang diungkapkan Hj. RA :

“Waktu saya masih kecil dulu, orang-orang Mandati baik laki-laki maupun perempuan sering buat tempat air dari tanah liat kami menyebutnya busu-busu. Biasa kami pakai untuk tampung air tawar di darat. Dahulu kita tidak bayar dengan uang kita tukar dengan hoppa. Hoppa adalah pelepah kelapa yang dijadikan sebagai pengganti kayu bakar untuk mengeringkan busu-busu”.(Wawancara dengan Hj. RA, Tanggal 19 Maret, 2011).

Saat ini pengusaha Wanci Mandati banyak menguasai perdagangan bahan-bahan bangunan, perdagangan pakaian baru maupun bekas (RB), peralatan elektronik bekas, furniture bekas, dan jasa angkutan laut, baik kapal angkutan lintas pulau dan propinsi maupun jasa muat kargo antar pulau. Semua bentuk usaha ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang Bajo Mola. Perdagangan bahan-bahan bangunan berkembang kian pesatnya, ini seiring dengan makin maraknya orang-orang Bajo membangun rumah permanen maupun

rumah-175 rumah semi permanen, ini juga karena perkampungan Bajo Mola semakin hari semakin menunjukkan bentukan daratan. Sementara baju-baju bekas bagi orang-orang Bajo juga sangat diminati, karena harga yang murah, dan kualitas pakaiannya yang memang sangat baik. Sifat konsumtif yang menjadi-jadi ini didukung juga dengan kepemilikan televisi oleh orang-orang Bajo di perkampungan Bajo Mola, dengan tayangan televisi lah yang kemudian menyediakan contoh lain dari konsumerisme atau untuk menerima norma-norma konsumsi dari beragam bentuk penayangan. Kenyataan ini sesuai dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat di wilayah pegunungan Tengger, Hefner (1999) menyebutkan bahwa penyebaran televisi di daerah lereng atas pegunungan Tengger telah menyediakan contoh lain dari tantangan untuk menerima norma-norma konsumsi.

Keberhasilan orang-orang Mandati tidak terlepas dari peran orang-orang Bajo, karena diawal mula usaha berdagang di Pulau Buru, Jawa, Kalimantan, Sumatera, bahkan hingga ke Singapura, peran Bajo sebagai pemasok barang-barang dagangan orang-orang Mandati, antara lain sirip ikan hiu, teripang, lola, dan sebagainya berasal dari nelayan Bajo di Mola. Selain itu juga, sebelum memiliki kapal sendiri untuk berlayar, orang-orang Mandati juga meminjam kapal orang-orang Bajo Mola untuk berangkat membawa barang dagangan ke Pulau Buru, ke Pulau Jawa, hingga ke Singapura. Menurut Hj. RA pengusaha di Mantigola menuturkan bahwa :

“Dahulu masih kami tinggal di Mola setelah terusir karena gerombolan, kami lah yang beli semua dagangannya orang Wanci. Karena perahu kami orang-orang Mandati bisa pergi berlayar ke Jawa, dan ke Singapura bawa barang-barang dari sana lalu dijual lagi di Wanci. Di awal-awal kami tiba di Mola setelah terusir dari Mantigola Lambo kami dipinjam orang Wanci untuk mencari barang-barang, mereka orang-orang Wanci Mandati keliling ke Pulau Buru, kemudian Ke Jawa malah sampai ke Singapura. Saat kami diusir dari Mantigola, Perahu lambo kakek saya belum rampung, langsung kami dayung saja, singgah di Sampela sedikit diperbaiki, kemudian setibanya kami di Mola baru disempurnakan. Setelah rampung lambo kami, lalu kami pinjamkan ke orang Mandati untuk berdagang”.(Wawancara dengan Hj. RA, Tanggal 19 Maret, 2011)

Selanjutnya, selain hasil adaptasi dengan golongan pedagang Wanci Mandati yang membentuk “spirit berniaga”, munculnya para kapitalis lokal Bajo tidak bisa dipungkiri terbentuk karena pengaruh ketokohan seorang pengusaha Cina bernama An Tje. Sebelum datangnya seorang perantau dan sekaligus

176 pengusaha dari Cina yang bernama An Tje, masyarakat Mola masih mempertahankan pola hidup tradisional. Dimana pola nafkah utama masyarakat Bajo adalah hanya menggantungkan pada kegiatan penangkapan ikan. An Tje datang disaat orang-orang Bajo gemar menangkap dan memperdagangkan penyu. Tertarik dengan kekayaan hasil laut yang sangat melimpah antara lain teripang, penyu hijau, tuna, napoleon, dan kerapu macan, An Tje kemudian membeli beberapa komoditas untuk dijadikan contoh barang kepada “bos” di Makassar. Setelah sekembalinya dari perjalanan menuju singapura, dan singgah ke Makassar, An Tje kemudian membuka usaha perdagangan hasil-hasil laut di Mola dengan tenaga upahan yang adalah orang-orang Bajo Mola. Tenaga upahan ini juga merupakan nelayan pengumpul yang dibina menjadi pengusaha. An Tje mengupah pekerja dengan beras dan bahan pangan lainnya. Selain itu An Tje juga mengajarkan bagaimana berdagang, atau membuka usaha perdagangan hasil-hasil laut. Transfer pengetahuan (transfer of knowledge) mengenai pengelolaan usaha, merupakan warisan yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi masyarakat Bajo ke depan. Rata-rata pekerja An Tje saat ini telah menjadi pengusaha perintis hasil-hasil laut kelas “kakap” yang menguasai jaringan perdagangan. Menurut Hj. Erni, An Tje akhirnya menetap di Mola, dan menikah dengan perempuan yang berasal dari Ereke dan memiliki seorang putri. An Tje kemudian kembali pulang ke Singapura, dan membawa anak dan istrinya. An Tje kemudian menutup usia di Singapura. Hj EI mengungkapkan bahwa :

“An Tje lah yang paling berperan di dalam keberhasilan para kapitalis Bajo. Dia yang mengajarkan bagaimana mengembangkan usaha perikanan seperti teripang dan penyu. Salah satu pesan An Tje yang selalu dipegang anak buahnya adalah jangan membuka usaha hotel”.(Wawancara dengan Hj. Ei, Tanggal 19 Maret 2011).

Setelah cukup ilmu, dan modal yang dikumpulkan telah layak untuk membuka usaha beberapa tenaga kerja An Tje kemudian mulai berusaha hasil laut sendiri dari usaha kecil-kecilan, pertama-tama memulai dengan mengumpulkan barang-barang/komoditas perikanan antara lain penyu, teripang, dan sirip dan ekor ikan hiu dari nelayan-nelayan Bajo. Kemudian, dengan berbekal keberanian, pertama mereka mencoba menjual komoditas tersebut dalam jumlah sedikit ke Bali, Makassar, Surabaya, hingga ke Pangkal Pinang. Dari upaya menjual tersebut, mulailah pengusaha-pengusaha menemukan “bos”,

177 yang adalah pengumpul dan sekaligus merupakan eksportir di wilayah tersebut. Setelah kembali dari Bali, biasanya pengusaha membawa keuntungan hasil penjualan dalam bentuk barang-barang, antara lain barang-barang elektronik, seperti televisi, radio, kipas angin, yang tidak dijual di kampung. Barang-barang tersebut kemudian dijual kembali, atau juga bisa dijadikan barang “barteran” dengan komoditas laut yang akan dijual kembali ke Surabaya. Tidak mudah rupanya menjalin kerjasama dengan “bos” di luar wilayah Wanci, tidak jarang juga para pengusaha-pengusaha Bajo mengalami kerugian, sehingga pulang ke kampung dengan tangan hampa, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat berusaha para pengusaha Bajo tersebut. Kegagalan bukan menjadi penghalang. Komunikasi terus dibina oleh pengusaha Bajo dengan “Bos”/eksportir, dari komunikasi ini pengusaha akan tahu “spek” barang yang akan dijual, misalnya ukuran standar kerapu yang akan dijual.

Sesungguhnya unik melihat pola-pola hubungan orang Bajo dengan “tetangganya”. Beberapa bukti menunjukkan orang-orang Bajo menggeliat perekonomiaannya, dan pergerakan ekonomi juga dipengaruhi “tetangganya” dalam hal pertukaran ekonomi. Simbiosis ekonomi tidak hanya ditunjukkan antara hubungan Wanci dan Bajo, melainkan juga hubungan ekonomi antara Bugis dan Bajo yang sangat “mesra”. Misalnya Pelras (2006) mengungkapkan bahwa suku Bajo bukan sekedar suku pengembara laut yang hanya tahu menangkap ikan. Mereka, orang-orang Bajo sangat aktif mencari komoditi laut seperti kerang mutiara, teripang, sisik penyu, mutiara, kerang-kerangan, karang, dan rumput laut. Orang Bajo juga menyediakan berbagai komoditi pantai terutama dari hutan bakau seperti akar-akaran, kulit kayu bakau yang digunakan sebagai bahan celup, serta kayu garu, dammar, madu, lilin tawon lebah, dan sarang burung, baik yang terdapat di sekitar tempat tinggal atau pun dari tempat-tempat yang mereka kunjungi. Aktivitas ini melibatkan mereka dalam hubungan perdagangan dan barter dengan kerajaan Bugis dan Makassar.

Para aktor kapitalis Mola mengawali usahanya dengan beragam saluran. Pada beberapa aktor perintis, usaha mulai dipelajari cara pengelolaannya oleh An Tje dan modal dari usaha penangkapan hasil laut secara kecil-kecilan. Misalnya Almarhumah Hj. Sabariah, Juhada, dan H. Kasim. Pengusaha hasil-hasil laut perintis menjadi tokoh-tokoh masyarakat Bajo Mola yang sangat disegani dan sangat terpandang. Selainkarena kekayaannya, juga karena ia

178 menafkahi hampir sebagian besar nelayan Bajo di Wakatobi. Pengusaha perintis di Mola pada umumnya adalah kelas menengah yang meraih statusnya melalui suatu pengalaman historis yang cukup panjang, dengan proses mobilitas sosial vertikal, yaitu yang dimulai dengan menjadi buruh, kemudian berkat bakat dan pengalamannya bekerja di An Tje berhasil menjadi pemilik sekaligus majikan bagi ratusan nelayan Bajo di Wakatobi.

Untuk beberapa aktor pengikut lainnya, memulai usahanya dengan bekerja kepada pengusaha perintis seperti Hj. Sabariah. Misalnya seperti MN pengusaha tuna, dan H. TU pengusaha teripang.

Kasus MN :

MN, awal mulanya tertarik untuk membuka usaha hasil laut, ketika ikut-ikut bekerja dengan pengumpul penyu yang berhasil di Mola, yakni Hj. Sabariah ibu dari Hj. Erni. Saat bekerja dengan Hj. Sabariah, Ia menjadi tangan kanan Hj. Sabariah, dari situ lah Ia belajar bagaimana mengelola usaha, dan mengatur keuangan. Hj. Sabariah pula yang mengawinkan M. Nur dengan keponakannya (Wawancara dengan MN, Tanggal 10 Maret 2011).

Kasus TU :

H. TU usaha teripang dan hasil-hasil lautnya dimulai semenjak H. Tiu masih bujang. Awal mulanya mengenal kegiatan penjualan hasil-hasil laut, ketika bekerja pada salah satu pengumpul teripang di Mola, yakni Hj. Sabariah yang masih terkait hubungan daparanakan dengannya dari pengalamannya menjadi tenaga kerja itu lah dia gunakan untuk mengelola usahanya. Setelah modal siap untuk memulai usaha, akhirnya H. Tiu memutuskan untuk mandiri, dengan membuka usahanya sendiri (Wawancara dengan H. TU, Tanggal 3 Maret 2011). Kemudian untuk beberapa aktor pengikut, usaha dimulai dengan migrasinya mereka ke wilayah-wilayah tertentu seperti Tawau, Pepela, dan Makassar. Melalui migrasi, mereka mempelajari seluk-beluk usaha hasil-hasil perikanan, dan bahkan mengumpulkan modal usaha diperantauan. Misalnya pada kasus H. BA, seorang pengusaha tuna kelas kakap, yang memulai usahanya dari perantauannya ke Makassar. Kemudian, TJW yang adalah pengusaha teripang mulai tertarik dengan penjualan hasil-hasil laut, khususnya teripang ketika merantau ke Bau-bau untuk melanjutkan pendidikan menengah atas.

179 Kasus H. BA

“Keluarga saya di Bajoe, yang mengajarkan saya cara-cara mengolah tuna, sebelumnya dia bertanya tentang bagaimana hasil-hasil laut di Wakatobi, saya ceritakan kalau di Wakatobi melimpah hasil lautnya. Setelah itu dia mengajak saya untuk mengolah tuna. Katanya untungnya besar, dari situ lah saya mulai mengenal bisnis tuna. Lalu dikenalkan lah saya kepada Philips di Makassar, kemudian tidak puas dengan system kerja Philips, saya pindah ke Indo Tuna, saat ini saya kerjasama dengan perusahaan NGF di Kendari, cabangnya Cheng Hu yang di Makassar” (Wawancara dengan H. BA, Tanggal 11 Maret 2011).

Modal usaha H. BA berasal dari uang hasil merantaunya. Karena modal usaha tuna sangat besar, dan saat itu keuangan H. Bulla belum bisa mencukupi modal awal usaha, akhirnya Ia mengajak iparnya untuk bekerja sama. Menurut H. BA :

“Modal saya dulu dari hasil merantau saya di Malaysia. Kemudian uangnya saya putarkan untuk usaha tuna. Tapi waktu pertama mulai usaha tuna, uang saya tidak cukup, akhirnya saya ajak ipar saya, ibu Hj. Sabariah untuk bekerja sama. Bayangkan satu hari kita bisa dapat ikan yang masuk satu ton hingga dua ton, jadi modalnya bisa ratusan juta rupiah. Setelah kami berhasil, kami jalan masing-masing. Tapi kami saling bantu kalau kami ada kesulitan untuk usaha tuna kami”(Wawancara dengan H. BA, Tanggal 11 Maret 2011).

Kasus TJW :

“Pertama-tamanya, waktu masih bujang, saya diajak sama sepupuku bantu-bantu olah hasil laut di Bau-bau waktu sekolah . Dari pekerjaanku itu lah saya tau cara berusaha hasil laut, kenal-kenal dengan Bos di Bau-bau. Lalu setelah saya pulang, dan menikah, istri saya bantu saya mencari teripang dan mata tujuh. Waktu itu kami dapat satu kilogram. Kami bawa ke Bau-bau, kebetulan kami bertemu dengan bos yang orang Bugis. Waktu itu kami dapat sekitar Rp. 75 ribu. Semenjak itu lah, kami menjalin kerjasama dengan bos kami di Bau-bau, bos juga memberikan sedikit pinjaman modal kepada kami. Usaha kami mulai berkembang karena hasil di sini melimpah, mulailah saya berusaha, dari modal yang kecil-kecil dulu sampai sekarang, bisa menyekolahkan anak (Wawancara dengan TJW, Tanggal 9 Maret 2011).

Bagi beberapa aktor kapitalis lokal di Mola, ada juga yang merupakan kapitalis penerus. Mereka mewarisi usaha yang telah dibesarkan oleh kedua orang tua mereka. Namun, bukan berarti dengan memiliki usaha warisan yang telah berhasil dengan serta merta akan membawa keberhasilan juga kepada penerusnya. Sebab, pada beberapa kasus misalnya beberapa pengusaha Bajo yang kaya raya, setelah meninggal semua harta warisannya satu per satu

180 digadaikan. Beberapa kasus aktor penerus yang berhasil melanjutkan usaha warisan tersebut antara lain Hj. Ei, dan Hj. NI.

Kasus Hj. EI :

Haji Ei merupakan contoh pengusaha Bajo yang sukses. Berhasil menjalankan bisnis warisan orang tuanya Hj. Sabariah.Hj. sabariah adalah pengusaha perintis yang mengusahakan penyu dan tuna di Mola. Sepeninggal sang ibu, Hj. Ei kemudian melebarkan sayap bisnisnya dengan membuka bisnis kapal pengangkutan barang, dengan line Wanci-Bau-bau. Bisnis kapal pengangkutan barang bukan saja membantu usaha yang dikelolanya, karena ongkos angkut sudah tidak dipikirkan lagi, namun juga membantu pengusaha-pengusaha lainnya untuk mengirimkan barang. Tidak hanya itu saja, saat ini ia membuka usaha ikan kerapu hidup, dan lobster (Wawancara dengan Hj. Ei, Tanggal 9 Februari 2011).

Kasus Hj. NI :

Hj. NI adalah pengusaha ikan hidup dan rumput laut yang berhasil meneruskan usaha yang dikelola oleh kedua orangtuanya. Bukan berarti ia kemudian tanpa usaha meneruskan usaha tersebut, ia dan mantan suaminya sambil melanjutkan usaha orangtua, Hj. Ni juga berjualan hasil tangkapan suami, kemudian sedikit demi sedikit modal dikumpulkan dan diputarkan. Usaha yang diteruskannya dimulai sejak tahun 1976. Karena usaha semakin berkembang maka mulailah ibu Haji memiliki Koordinator, yang bertugas untuk mengumpulkan hasil tangkapan nelayan. Saat ini, Hj. Nurhayati memiliki lima orang koordinator. Satu Koordinator membawahi 14 hingga 15 orang nelayan.(Wawancara dengan Hj. NI, Tanggal 12 Maret 2011).

Sementara untuk pengusaha hasil-hasil laut di Mantigola, mereka cenderung sebagai pengusaha perintis, dan pengikut. Bagi pengusaha perintis, awal mula usaha bukan seperti pengusaha perintis di Mola, yang menjadi buruh di tempat penjualan hasil-hasil laut yang dimiliki oleh seorang Tianghoa bernama An Tje melainkan usaha dikelola dimulai ketika mereka melakukan migrasi temporer di Pepela. Pepela menjadi awal mulanya menjadi nelayan sawi, dari menjadi sawi kemudian para pengusaha kemudian mengenal bos-bos Tionghoa pengumpul hasil-hasil laut baik di Surabaya, Bali, Makassar, maupun di Pepela sendiri. Setelah cukup ilmu untuk menjadi punggawa, kemudian kembali ke Mantigola untuk mencari beberapa sawi, dan membeli perahu untuk dibawa ke Pepela. Setelah beranjak menjadi nelayan punggawa, dari posisi sebagai nelayan punggawa tersebut para bos yang dikenalnya kemudian memberi modal usaha yang sifatnya “mengikat” pengusaha Mantigola agar tetap menyetorkan hasil-hasil laut yang dibawa dari Mantigola. Beberapa pengusaha perempuan di

181 mantigola yang berstatus sebagai perintis, memulai usahanya dari ikut-ikut suami mengantarkan barang dagangannya ke bos baik di Makassar maupun di Bau-bau. Dari situlah mereka belajar bagaimana mengelola usaha, menghitung untung rugi, dan bagaimana memutarkan uang hasil usaha. Misalnya Pak Jun dan Hj. RA, mantan istri dari Pak Jun yang menjadi pengusaha perintis di Mantigola.

Kasus Pak Jun :

“Junaidi (59 Tahun) adalah pengusaha yang telah malang melintang dalam dunia perdagangan hasil laut. Junaidi sempat mengalami jatuh bangun dalam mengelola usahanya. Ia sempat merasakan zaman keemasan, dan juga merasakan kebangkrutan hingga tidak memiliki uang sama sekali. Usahanya dimulai pada tahun 1970. Awalnya Pak Juna adalah seorang nelayan sawi. Pada Tahun 1970, mulai lah Pak Jun beranjak merubah statusnya menjadi nakoda sekaligus sebagai punggawa body. Awalnya Junaidi merantau dengan memakai lambo miliknya dan berlayar ke Jawa. Di awal perantauannya dia membawa satu hingga dua kilo teripang, akar bahar, sarang burung walet, ekor dan sirip hiu. Tujuannya berlayar ke Jawa adalah untuk mencari pekerjaan demi memperbaiki nasib. Menurut pak Jun:

“Sudah saya lah pemain di Surabaya dan Bali. Saya paham sekali bagaimana berdagang hasil laut di Surabaya dan Bali. Kami selalu mencari peluang bagaimana memasarkan hasil laut menggunakan perahu lambo”.

Setibanya di Surabaya, ia kemudian mencari pengumpul-pengumpul besar yang menerima hasil-hasil laut. Setelah bertemu bos yang menjual hasil laut, kemudian ditunjukkan lah hasil laut yang dibawanya dari Mantigola. Melihat barang dagangan Pak Jun, bos Cina sangat tertarik untuk bekerja sama. Setelah berkali-kali bolak-balik membawa hasil laut untuk dijual ke Surabaya, barulah Pak Jun berani menjalin kerjasama dengan satu Bos tertentu saja (Wawancara dengan Pak Jun, Tanggal 19 Maret 2011).

Kasus Hj. RA :

Hj. RA (56 tahun) adalah seorang pengusaha teripang yang jatuh bangun mengembangkan usaha teripangnya. Hampir 36 tahun Hj. Rutina mengusahakan rumput laut. Usaha ini dikembangkannya setelah menikah dengan Junaidi seorang lelaki Bajo yang menjadi pengusaha besar di Sampela. Dahulu ketika masih bersuamikan Junaidi, adalah masa-masa gemilang usahanya. Namun, setelah suaminya meninggalkannya dan pisah karena Hj. RA tidak ingin dimadu, Hj. RA mengelola usahanya sendiri.

Hj. RA adalah pengusaha teripang di Mantigola. Teripang yang dikumpulkannya dari nelayan-nelayan kecil kemudian dijual di Mola, atau bisa juga dijual di Langge Kaledupa. Pernah juga menjual

182 teripang langsung ke Bau-bau, dan ke Bali ketika masih bersuamikan Junaidi. Menurut Hj. RA :

“Dulu waktu masih sama-sama Jun, saya antar langsung teripang itu ke Bau-bau dan Bali. Awalnya saya hanya ikut-ikut suamiku pergi bawa barang, lama kelamaan saya ikut-ikut cari uang juga”(wawancara dengan Hj. RA, Tanggal 20 Maret 2011).

Sementara untuk pengusaha pengikut di Mantigola, dimulai dengan ajakan sang daparanakan di Mola yang dahulu telah sangat sukses di Mola. Sedikit demi sedikit modal dikumpulkan dari hasil “mengolah” hasil tangkapan suami. Beberapa pengusaha malah mengaku diberi pinjaman modal dari sang daparanakan, namun dengan prasyarat bahwa mereka harus menjual hasil laut yang mereka peroleh kepada sang daparanakan di Mola. Namun, ada juga daparanakan di Mola yang telah sukses berusaha lobster di Mola yang mencarikan bos eksportir kepada pengusaha di Mantigola. Misalnya Hj. DH pemilik usaha rumput laut, usaha teripang, pemilik warung kelontongan, perbengkelan, usaha lobster, dan usaha ikan kerapu hidup, dan BR, seorang pengusaha lobster di Mantigola.

Kasus Hj. DH :

Hj. Dh (37 Tahun) adalah pengumpul lobster, rumput laut dan ikan hidup, maupun ikan mati. Usahanya dimulai dari keinginannya membantu suaminya dalam memasarkan hasil tangkapan suaminya, dan ajakan dari daparanakannya Hj. EI. Setelah melihat adanya peluang, kemudian ia mencoba untuk memutarkan keuntungan dari hasil penjualan hasil tangkapan suaminya untuk membeli hasil tangkapan nelayan yang nilainya relative tinggi, kemudian Hj. Dh menjualnya kembali ke pengusaha yang adalah kerabatnya (daparanakan) di Mola. Untuk lobster Hj. Dh akan menyetor kepada Hj. Ei di Mola yang juga telah memberikan bantuan modal kepadanya (Wawancara dengan Hj. DH, Tanggal 26 Maret, 2011).

Kasus BR :

Bapak Bahar yang kini telah berusia 45 tahun, adalah seorang nelayan sekaligus pengumpul lobster di Mantigola. Bapak Bahar sendiri memulai usahanya karena diajak kerabatnya di Soropia untuk mengirimkan lobster ke salah satu “Bos” di Kendari. Kerabatnya di Soropia membantu dalam hal mencarikan “Bos” di Kendari. Modal usaha berasal dari Bapak Bahar sendiri dan tidak ditampik modal juga sedikit banyak juga dibantu oleh kerabatnya, usahanya di mulai dengan modal yang seadanya. Bagi Bapak Bahar, usaha lobster merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Dibandingkan komoditas laut yang lain antara lain ikan hidup, teripang, dan tuna, lobster adalah usaha yang menguntungkan dan cenderung “aman”

183 dari resiko kerugian (Wawancara dengan Pak BR, Tanggal 15 Maret, 2011).

Tidak semua desa Bajo dapat berkembang dengan cepat selayaknya desa Mola di Pulau Wanci. Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa strategisnya wilayah Wanci sebagai ibu kota kabupaten, dan secara historis orang-orang wanci dalam hal ini orang Mandati telah lama mengembangkan jaringan perdagangan ke Pulau Buru hingga ke Singapura mempengaruhi laju perkembangan ekonomi di Mola. Belum lagi dengan perlakuan masyarakat Mandati terhadap masyarakat Mola yang dianggap sebagai pasar potensial, menyebabkan pembauran menjadi lebih mudah, dan pada akhirnya penetrasi kapitalisme juga mampu menembus dinding orientasi nilai masyarakat Bajo Mola.

Berbeda dengan Mola, Mantigola sebagai wilayah awal keberadaan dari sebagian besar orang-orang Bajo Mola sebaliknya bergerak lebih lambat. Mereka masih mempertahankan kesahajaan mereka, dengan hidup di atas laut, meskipun tidak hidup lagi di atas soppe-soppe. Mempertahankan sebagian besar cara-cara tradisional dalam kegiatan penangkapan ikan. Misalnya saja nelayan Bajo Mantigola identik dengan nelayan yang menggunakan panah untuk menangkap ikan karang jenis kerapu, ekor kuning, katambak. Sementara pancing untuk menangkap cakalang, tuna, dan ikan-ikan pelagic lainnya, bubu untuk menangkap ikan-ikan karang, dan dua buah rompong dimiliki oleh nelayan Mantigola untuk menangkap ikan-ikan pelagic kecil.

Perkembangan ekonomi semakin “mandek” karena adaptasi dengan masyarakat darat yakni orang Buton Kaledupa yang menempatkan orang-orang Bajo sebagai golongan masyarakat rendahan. Jika kita menilik kembali sejarah kedatangan orang-orang Bajo di Lembonga Kaledupa pada bab sebelumnya, yakni bab 4 mengenai sejarah kedatangan suku Bajo di Kepulauan Wakatobi, dan tersingkirnya orang-orang Mantigola akibat keberpihakannya terhadap gerombolan, maka dengan posisi orang-orang Bajo dalam sistem social orang-orang Kaledupa, dan “muncul ketidakpercayaan” akibat pengalaman masa lalu, menyebabkan ketidakhadiran kondisi yang kondusif dalam mengembangkan ekonomi.

Masyarakat Kaledupa menempatkan masyarakat Bajo atau disebut oleh orang kaledupa dengan istilah “amai wa’du” sebagai golongan masyarakat yang

184 terendah yakni setara dengan kelompok papara11 atau golongan masyarakat budak. Bagi masyarakat Kaledupa, masyarakat Bajo adalah pendatang dan merupakan golongan masyarakat di luar sistem sosial masyarakat Kaledupa. Selain juga dengan pengalaman keterlibatan mereka terhadap gerombolan DI/TII, maka alasan-alasan tersebutlah yang menjadikan orang-orang Kaledupa melakukan intimidasi terhadap masyarakat Bajo. Hinaan dan cercaan dari orang-orang Kaledupa dialami oleh masyarakat Bajo. Masyarakat Bajo baik di La Hoa, Sampela, maupun Mantigola Umala juga tidak diberikan hak untuk memiliki tanah atau kebun di daratan pulau Kaledupa. Orang-orang Bajo hanya menjadi buruh kebun yang bertugas untuk membersihkan dan merawat tanaman kelapa milik orang-orang Kaledupa. Tiga kampung Mola di Kaledupa identik dengan warna kemiskinan dan ekonomi yang mandek.

Dari pengamatan yang dilakukan selama penelitian, dari dua pasar yang ada di Kaledupa, tidak ada pasar yang berkembang selayaknya pasar yang ada di Mola. Sungguh aneh memang, daerah yang kaya akan sumberdaya ikan seperti di Pulau Kaledupa, namun untuk membeli seikat ikan segar saja harus menunggu hingga siang hari, menunggu orang-orang Bajo dengan koli-kolinya membawa ikan hasil tangkapan. Tidak jarang juga orang-orang yang berbelanja di pasar harus kecewa karena tidak ada ikan. Warung-warung kebutuhan juga sepi peminat, mungkin juga karena harga barang yang selangit.

Tidak hanya perkembangan ekonomi saja yang mandek, melainkan jauh dari hal tersebut, adaptasi yang dilakukan oleh orang-orang Bajo terhadap orang Kaledupa karena mendapatkan perlakuan yang tidak “manusiawi”, juga pada akhirnya menyebabkan keengganan orang-orang Bajo ikut aktif menggeliatkan perekonomian di Pulau Kaledupa. Menurut pengakuan ibu MM, bentuk-bentuk perlakuan orang darat Kaledupa yang tidak manusiawi, misalnya orang Bajo menjual ikan di pasar Sampoawatu, kemudian orang darat yang membeli ikan menawar harganya, jika orang Bajo tidak sepakat dengan harga ikan yang

11

Sistem pelapisan social masyarakat Kaledupa, didasarkan pada landasan “keturunan siapa dia berasal” (ascribe status). Pelapisan social masyarakat Kaledupa terbagi atas empat strata. Antara lain strata Golongan kaomu adalah golongan masyarakat kelas atas yang memiliki status sebagai golongan masyarakat bangsawan dan penguasa yang menguasai ranah eksekutif. Pada lapisan kedua adalah kelompok bangsawan walaka yang menguasai ranah legislative. Dilapisan ketiga adalah golongan masyarakat maradika yang adalah pegawai dan pedagang. Lapisan bawah adalah golongan masyarakat papara yang merupakan golongan budak, buruh dan pekerja kasar.

185 ditawarkan oleh darat, ikan biasanya dirampas, kemudian orang darat akan memaki-maki orang Bajo, bahkan ada yang dipukuli dan ikan tidak dibayar oleh orang darat yang sedang mabuk. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu MM :

“Bagaimana mau ada pasar di Kaledupa, kita kadang malas mi jual ikan ke orang darat. Coba lihat tidak ada pasar yang berkembang. Pasar Sampoawatu saja hanya ramai dalam waktu sebulan saja semenjak dibuka untuk pertama kalinya, setelah itu sepi. Bagaimana juga kita sering diambil kita punya ikan, kalo kita kasih harga, baru ada juga orang darat yang jahat tidak mau menawar katanya terlalu mahal, pernah ikan kita dirampas, baru kita dihina-hina. Pernah juga kita dipukuli sama orang darat yang mabuk habis minum-minum baru ikan kita tidak dibayar”(wawancara dengan Ibu MM’, Tanggal 24-26 Maret, 2011).

Pengakuan ibu MM dikuatkan dengan pernyataan Ibu RGH yang mengungkapkan :

“di Kaledupa susah beli ikan di Pasar. Padahal di sini banyak sekali ikan. Ini karena pasar di Kaledupa tidak berkembang. Sudah tiga kali pasar dibangun di Sampara, Kasawaru, dan Sampoawatu tapi tidak berkembang juga. Kami malas bawa ikan ke darat, saya pernah bawa ikan ke darat, orang-orang darat yang jahat tawar ikanku, saya tidak mau ditawar ikanku karna terlalu rendah, malah di tampar saya. Kemudian saya bawa ke orang darat yang lain. Tapi orang yang pukul saya bilang ke orang yang mau beli ikanku, jangan kamu beli ikannya dia jual mahal itu”(Wawancara dengan Ibu RGH, Tanggal 25 Maret 2011).

Karena perlakuan yang diskrimatif, akhirnya membentuk watak Bajo yang cenderung penakut. Sifat ini kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengintimidasi masyarakat Bajo Mantigola dalam rangka PEMILUKADA. Menurut pengakuan Ibu Mummu, ada oknum dari salah satu calon bupati yang mencoba mengintimidasi nelayan Mantigola dengan menakut-nakuti orang Bajo jika tidak mendukung calon yang diusungnya maka orang-orang Bajo tidak akan diberikan hak untuk dikuburkan di daratan Kaledupa, dan orang Bajo tidak akan diberikan lagi air tawar.

Mantigola sendiri mengalami masa keemasan, ketika perdagangan penyu sisik dan penyu hijau marak diperdagangkan, dengan cara-cara tradisional tentunya. Dan tidak dapat dipungkiri juga nelayan Bajo saat itu juga marak menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan dalam kegiatan penangkapan, dan saat itu memang belum ada pelarangan seperti saat ini setelah Wakatobi berstatus Taman Nasional. Permintaan yang tinggi terhadap penyu hijau dari Bali, membuat banyak orang-orang Mantigola naik haji, suatu

186 lambang prestise bagi masyarakat Bajo. Barulah saat taman nasional terbentuk pada tahun 1994, pelarangan terhadap kegiatan penangkapan yang tidak ramah lingkungan, dan ketegasan tersebut semakin menguat manakala Wakatobi berotonomi menjadi Kabupaten maka kegiatan perdagangan penyu dihentikan, dan dilakukan pengawasan yang sangat ketat oleh pihak jagawana taman nasional.

Masa-masa kemakmuran juga terjadi ketika nelayan-nelayan Bajo Mola Mantigola masih bisa menangkap hasil-hasil laut di wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Di musim-musim tertentu, rombongan kapal lambo yang terdiri dari nelayan-nelayan sawi maupun punggawa berangkat ke Pepela untuk melakukan penangkapan hasil-hasil laut seperti mencari sirip ikan hiu, lola, penyu, dan tuna. Mantigola juga memasok lambo bagi nelayan-nelayan di Pepela. Mantigola sendiri adalah sentra pembuatan lambo, selain Mola Utara di pulau Wanci. Mencari nafkah dengan melaut pada daerah penangkapan yang luas, dan pada waktu yang relative cukup lama, ini sifatnya sebagai bentuk migrasi temporer disebut Lama. Menurut Stacey (1999) lama diartikan sebagai berlayar atau untuk berlayar. Tujuan lama adalah melakukan kegiatan penangkapan, pengangkutan kargo, atau kegiatan membeli barang dan menjual kembali untuk masa periode tertentu.

Namun, semenjak MoU BOX 1974 disepakati oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Australia, seperti yang telah dibahas pada bab 5 sebelumnya, menunjukkan bahwa pelarangan tersebut telah memukul mundur perkembangan orang-orang Mantigola. Karena tidak bisa dipungkiri, bahwa merantau ke Pepela, dan kemudian melakukan kegiatan penangkapan di perairan Australia dianggap sebagai sumber nafkah yang mengantarkan beberapa orang Mantigola dalam kelimpahan materi.

Terjangan gelombang lainnya yang mulai meruntuhkan daya juang nelayan dan pengusaha di Mantigola adalah dijadikannya kepulauan Wakatobi sebagai Taman Nasional pada tahun 1996 dengan nama Taman Nasional Kepulauan Wakatobi (TNKW), dan otonominya Wakatobi menjadi Kabupaten. Pada tahun 2003, wilayah kepulauan Wakatobi menjadi kabupaten pemekaran dari Kabupaten Buton. Zonasi bagi nelayan di Mantigola menjadi momok yang menakutkan bagi nelayan di Mantigola. Bagi mereka zonasi sebagai pembunuhan secara perlahan-lahan bagi nelayan Bajo. Beberapa tineliti juga

187 mengungkapkan bahwa selain karang, orang-orang Bajo di mantigola juga tidak bisa lagi mengambil kayu-kayu bakau di hutan bakau. Seperti apa yang diungkapkan oleh Hj. RH :

“Dulu sebelum zonasi taman nasional, kami bebas menjual ikan di Karang, bos-bos di Mola tinggal ambil di karang, sekarang kami susah mencari. Yang susah yang mencari, yang menjual seperti kami juga semakin susah, apalagi kalo kami tertangkap, puluhan juta harus kami bayar biar kami bisa lolos dari kurungan, biaya yang kami keluarkan besar sekali. Sekarang hampir setiap minggu jagawana patrol di karang. Kami ditangkap oleh jagawana seperti pencuri saja, dulu kami bebas ambil apa saja, padahal jagawana itu bukan yang punya laut. Kalo kami dilarang-larang mencari di karang, dan hanya boleh ambil di pinggir-pinggir pulau atau pesisir pulau saja, darimana kami memperoleh uang untuk makan dan menyekolahkan anak kami. Di Karang saja terkecuali kami mengambil yang mahal-mahal baru bisa dapat untung lebih. Uang saya habis hampir 55 juta untuk keluarkan Pak Haji suami saya dari kurungan, itu sudah berkali-kali, jadi sudah ratusan uang saya habis. Sekarang di Mantigola cukup untuk makan saja, kalo mau dapat berlebih sekarang susah. Banyak pengusaha-pengusaha Bajo di Mantigola ini akhirnya mundur. Penyu saja sekarang dilarang, tapi karena kita mau hidup juga, kita diam-diam jual, kami pasrah kalo mau ditangkap, kami hanya mau hidup saja. Yang penting kami tidak mencuri di rumahnya orang. Kalo kami mengambil sesuatu di karang meskipun terlarang itu tidak apa-apa karena itu sumber kehidupan kami, dan karang itu milik kami”(Wawancara dengan Hj. RH, Tanggal 16 Maret 2011).

Perjuangan orang-orang Bajo di Pulau Kaledupa untuk mencari nafkah sesungguhnya menjadi berlipat-lipat dibandingkan orang-orang Bajo di Mola. Orang-orang Kaledupa tidak memberikan iklim kondusif bagi perkembangan perekonomian masyarakat Bajo. Roda perekonomian tidak bergerak dengan cepat. Padahal berdasarkan potensi ekologis, Pulau Kaledupa lebih kaya akan sumberdaya alam dibandingkan dengan pulau Wanci. Tidak jarang, orang-orang Bajo mendapatkan perlakuan kasar dari orang-orang Kaledupa. Perlakuan itu tidak terjadi saat ini, tapi terjadi sejak orang-orang Bajo hidup menetap di Pulau kaledupa.

Berdasarkan konteks sosialnya, masyarakat Kaledupa pada zaman Kesultanan Buton adalah sebuah kerajaan kecil (Barata) yang mengakui kekuasaan atau takluk dengan kekuasaan kesultanan Buton. Orang-orang Kaledupa sendiri terkenal memiliki perangai yang tegas. Sebagai suatu sistem social, masyarakat kaledupa terdiri dari empat kelas social, berdasarkan keturunan (ascribe status). Golongan Kaomu adalah golongan masyarakat kelas

188 atas yang memiliki status sebagai golongan masyarakat bangsawan dan penguasa yang menguasai ranah eksekutif. Pada lapisan kedua adalah kelompok bangsawan Walaka yang menguasai ranah legislative. Dilapisan ketiga adalah golongan masyarakat Maradika yang adalah pegawai dan pedagang. Lapisan bawah adalah golongan masyarakat Papara yang merupakan golongan budak, buruh dan pekerja kasar.

Masyarakat Kaledupa menempatkan masyarakat Bajo atau disebut oleh orang kaledupa dengan istilah “amai wa’du” yang artinya orang asing dari laut, sebagai golongan masyarakat yang terendah. Bagi masyarakat Kaledupa, masyarakat Bajo adalah pendatang dan merupakan golongan masyarakat di luar sistem sosial masyarakat Kaledupa. Ditambah dengan pola hidup masyarakat Bajo yang dinilai oleh masyarakat Kaledupa “jorok” atau “tidak bersih” semakin mempertegas garis batas antara orang-orang Bajo dan orang Kaledupa. Karena alasan tersebutlah yang menjadikan orang-orang Kaledupa melakukan intimidasi terhadap masyarakat Bajo. Hinaan dan cercaan dari orang-orang Kaledupa dialami oleh masyarakat Bajo. Masyarakat Bajo baik di La Hoa, Sampela, maupun Mantigola Umala juga tidak diberikan hak untuk memiliki tanah atau kebun di daratan pulau Kaledupa. Orang-orang Bajo hanya menjadi buruh kebun yang bertugas untuk membersihkan dan merawat tanaman kelapa milik orang-orang Kaledupa.

Intimidasi dan perlakuan yang diskriminatif yang diberikan oleh orang-orang Kaledupa terhadap orang-orang-orang-orang Bajo rupanya membentuk sifat penakut dari orang-orang Bajo itu sendiri. Sifat yang terlekat pada masyarakat Bajo ini pada akhirnya dijadikan sebagai alasan bagi orang-orang Kaledupa untuk tetap melakukan tindakan diskriminatif. Bentuk perlakuan diskriminatif tersebut antara lain dalam bentuk Menurut Ibu MM :

“orang-orang darat di Kaledupa sana, kalo lihat kami orang Bajo yang suka pakai baju oranye dan merah siang-siang jual ikan, suka ditertawakan..mereka bilang wana iso na ana amae wa’du…kami ditertawakan karena pakai baju yang mencolok, dan dibilang kampungan”(Wawancara dengan Ibu MM’, Tanggal 24-26 Maret 2011).

Kemudian, menurut pengakuan ibu MM, bentuk-bentuk perlakuan orang darat misalnya orang Bajo menjual ikan di pasar Sampoawatu, kemudian orang darat yang membeli ikan menawar harganya, jika orang Bajo tidak sepakat

189 dengan harga ikan yang ditawarkan oleh darat, ikan biasanya dirampas, kemudian orang darat akan memaki-maki orang Bajo, bahkan ada yang dipukuli dan ikan tidak dibayar oleh orang darat yang sedang mabuk. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu MM :

“Bagaimana mau ada pasar di Kaledupa, kita kadang malas mi jual ikan ke orang darat. Coba lihat tidak ada pasar yang berkembang. Pasar Sampoawatu saja hanya ramai dalam waktu sebulan saja semenjak dibuka untuk pertama kalinya, setelah itu sepi. Bagaimana juga kita sering diambil kita punya ikan, kalo kita kasih harga, baru ada juga orang darat yang jahat tidak mau menawar katanya terlalu mahal, pernah ikan kita dirampas, baru kita dihina-hina. Pernah juga kita dipukuli sama orang darat yang mabuk habis minum-minum baru ikan kita tidak dibayar” (wawancara dengan Ibu MM’, Tanggal 24-26 Maret 2011).

Ibu Ryh mengungkapkan :

“di Kaledupa susah beli ikan di Pasar. Padahal di sini banyak sekali ikan. Ini karena pasar di Kaledupa tidak berkembang. Sudah tiga kali pasar dibangun di Sampara, Kasawaru, dan Sampoawatu tapi tidak berkembang juga. Kami malas bawa ikan ke darat, saya pernah bawa ikan ke darat, orang-orang darat yang jahat tawar ikanku, saya tidak mau ditawar ikanku karna terlalu rendah, malah di tampar saya. Kemudian saya bawa ke orang darat yang lain. Tapi orang yang pukul saya bilang ke orang yang mau beli ikanku, jangan kamu beli ikannya dia jual mahal itu”(Wawancara dengan ibu RGH, Tanggal 22 Maret 2011).

Bentuk perlakuan diskriminatif dari orang kaledupa, kepada orang-orang Bajo adalah pada suatu saat ketika pemilihan legislative, ada orang-orang Bagai Kaledupa yang mencalonkan dirinya sebagai anggota legislative. Dia menginginkan agar masyarakat Mantigola mendukung langkahnya menjadi anggota legislative, dengan memberikan beragam bentuk bantuan. Namun, setelah hasil perhitungan suara, rupanya ia kalah. Impian orang darat tersebut menjadi anggota legislative pupus sudah. Karena kecewa terhadap ketidakberpihakan orang-orang Bajo Mantigola kepadanya, dengan sengaja sumur air tawar sebagai sumber air bersih masyarakat mantigola dicemari dengan kotoran sapi dan kotoran manusia. Akibat perbuatan orang darat yang tidak bertanggung jawab tersebut, selama sebulan masyarakat Bajo Mantigola tidak mendapatkan air bersih. Masyarakat Bajo mengandalkan air laut untuk mandi, kakus dan mencuci. Sementara untuk masak dan minum akhirnya mereka harus membeli air mineral.

190 Namun, tidak berarti semua masyarakat darat berlaku jahat terhadap orang Bajo, ada juga orang-orang darat yang berjasa kepada masyarakat bajo Mantigola dengan memberikan pengabdiannya sebagai guru sekolah dasar, dan sekolah madrasah. Beberapa orang darat juga menjalin kerjasama dengan nelayan Bajo, dengan memasarkan hasil tangkapannya ke darat.

Kemudian, setelah beberapa komoditas laut yang bernilai tinggi dilarang, Perkembangan ekonomi di Mantigola perlahan-lahan melambat. Mantigola sendiri adalah cabang dari Mola. Usaha yang dikembangkan oleh orang-orang Bajo Mantigola mengalami kondisi “jatuh-bangun”. Menurut pengakuan orang-orang Mantigola, pemerintah kurang memberi sentuhan terhadap orang-orang-orang-orang Bajo Mantigola agar ekonomi bisa berkembang.

Kemudian, penyebab kemandekan ekonomi di Mantigola berikutnya adalah, pembeli hasil-hasil laut yang tidak langsung ke Mantigola, tapi membeli hasil-hasil laut hanya sampai ke Mola. Bos-bos Cina seperti Pak Choi dan Pak Hengki yang ingin membeli ikan hidup, pada awalnya ke Mantigola, mereka menyatakan ingin membeli ikan hidup nelayan di Mantigola. Namun, ternyata Pak Choi dan Pak Hengki malah bekerjasama dengan pengumpul Di Mola.

Melihat konteks sejarah yang melatarbelakangi proses lahirnya kapitalisme di suku Bajo Mola dan Bajo Mantigola, maka teori Weberian lebih tepat digunakan untuk menganalisa “akar” dari berkembangnya kapitalisme lokal di suku Bajo. Seperti apa yang telah diungkapkan pada bagian tinjauan pustaka yang membahas mengenai ciri kapitalisme, teorisasi Weber mengungkapkan bahwa Weberian menekankan analisa pada latar belakang kemunculan kapitalisme, nilai-nilai lah yang pertama berperan, kemudian barulah terjadi perubahan artikulasi cara produksi sebagai hasil dari perubahan nilai tersebut. Sementara Marx menjustifikasi bahwa kelas kapitalisme muncul karena ada kontradiksi internal dari kapitalisme yang menyebabkan terkonsentrasinya kepemilikan properti di tangan kelas tertentu, kemudian di sisi lain semakin meningkatnya jumlah proletariat.

Yang terjadi pada suku Bajo Mola maupun Mantigola, kapitalisme masuk melalui “ide-ide” tentang perdagangan hasil-hasil laut melalui An Tje seorang pengusaha dari Tanjung Pinang. Penetrasi kapitalisme ini kemudian semakin berkembang juga karena peran akulturasi dari orang-orang Bajo Mola dengan

191 masyarakat Wanci Mandati yang memang adalah pedagang. Melalui pertukaran ekonomi, ide mengenai perdagangan hasil laut diterima dengan sangat baik oleh para aktor kapitalis. Iklim yang kondusif untuk berekonomi juga muncul, karena hubungan “simbiosis mutualisme” secara historis antara orang Bajo Mola dengan orang Wanci Mandati.

Proses orang-orang Bajo Mantigola juga diawali melalui penetrasi nilai-nilai kapitalisme. Misalnya seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa para pengusaha perintis di Mantigola, bahwa proses belajar berusaha hasil-hasil laut di mulai ketika mereka merantau ke Pepela, dan bekerja bersama di lambo orang-orang Bajo di Pepela, awalnya menjadi sawi, kemudian ketika ilmu tersebut kemudian diserap dari punggawa dan toke di Pepela, sekembalinya di Mantigola, ilmu tersebut diterapkan. Sayangnya, proses akulturasi budaya dengan orang-orang Kaledupa tidak memberikan ruang yang kondusif untuk mengembangkan usaha, selain itu juga tekanan dari hadirnya taman nasional, membatasi ruang-ruang nafkah bagi orang-orang Bajo Mantigola.

5.2. Karakteristik Aktor Kapitalisme Lokal Suku Bajo Mola dan Mantigola 5.2.1. Agama di Dalam Kehidupan Ekonomi Suku Bajo Mola dan Mantigola

Menurut Koentjaraningrat (1985) dalam Sudana (1991) bahwa perilaku yang religious disebabkan oleh adanya sentiment kemasyarakatan, yaitu dalam batin setiap manusia ada suatu kompleks perasaan yang mengandung rasa terikat, rasa bakti, rasa cinta, dan sebagainya, terhadap masyarakatnya sendiri yang merupakan seluruh alam dunia dimana ia hidup. Kemudian menurut Durkheim (1965) dalam Sukadana (1991) bahwa pengertianpengertian dasar yang merupakan inti daripada agama berhubungan dengan suatu dunia atau obyek yang bersifat suci (sacred), berlawanan dengan dunia atau obyek lain yang bersifat tidak suci (profane). Hubungan antara agama dan masyarakat memperlihatkan adanya saling ketergantungan yang sangat erat. Nilai dan norma dalam bentuk etika moralitas dibentuk pula oleh agama . Sehingga agama di satu sisi dapat memperkuat ikatan-ikatan social dimana kehidupan kolektif itu bersandar, karena agama bisa mempersatukan orang dalam suatu komunitas moral. Namun di sisi lain juga terjadi perpecahan akibat segala bentuk sekularisasi agama yang mengarahkan pada individualisme yang berlebihan.

192 Menurut Peribadi (2000) dilihat dari segi ekologi alam, orang Bajo mengkonsepsikan alam sekitar sebagai ruang dan waktu yang didalamnya terdapat benda biotik seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan dan ikan yang terdapat di gunung, bukit, lembah, rawa-rawa, danau, sungai dan laut serta benda-benda non biotik yakni tanah, air, api, angin, dan cahaya. Menurut keyakinan orang Bajo semua unsur tersebut terdapat dalam dirinya sebagai manusia. Tanah sebagai tubuh, api sebagai nafsu amarah, air melambangkan kesabaran dan angin mencerminkan nyawa, sedangkan cahaya merupakan nur Allah dan nur Muhammad yang menjadi sumber penciptaan langit dan bumi beserta isinya, terutama anak manusia. Orang-orang Bajo sangat meyakini bahwa kalau seseorang memahami substansi atau hakekat dari benda-benda tersebut, maka tidak mungkin malapetaka akan menimpa dirinya.

Atas keyakinannya terhadap keganasan alam, khususnya makna laut bagi orang-orang Bajo sesungguhnya membuat sikap orang-orang Bajo cenderung penakut. Malah cenderung berbicara bertele-tele (Zacot, 2008). Keyakinan yang berlebihan terhadap kekuatan laut baik sebagai sumber kehidupan, dan sumber kekuatan batiniah menciptakan “agama tradisi” seperti kepercayaan animisme yang berdampingan dengan agama Islam yang dianutnya. Sehingga bagi orang Bajo meyakini banyak takhyul, larangan-larangan yang berwujud “pemali”, dan guna-guna (samauda). Hingga cara-cara gaib banyak sekali dianut oleh orang-orang Bajo. Mantra pesona untuk membuat orang jatuh cinta dengan menggunakan asap rokok atau dengan pakaian merupakan ilmu takhyul yang banyak dikenal oleh orang-orang Bajo (Zacot, 2008).

Menurut Stacey (1999) agama orang-orang Bajo di Wakatobi merupakan suatu sistem sinkretisme antara elemen-elemen agama Islam yang berdifusi dengan kepercayaan animisme orang-orang Bajo terhadap kosmologi dan pelaksanaan ritual-ritual. Kepercayaan animisme ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsure Islam. Islam sincretisme ini nampak pada beragam manifestasi dari praktek kepercayaan orang-orang Bajo, misalnya upacara kelahiran, ritual turun laut bagi perahu yang baru dibuat, ritual awal kegiatan penangkapan untuk wilayah tangkap yang sangat luas, membangun rumah, dan ritual penyembuhan. Orang Bajo menamakan Tuhan Allah SWT sebagai Papu. Papu dianggap sebagai pencipta alam semesta. Namun, karena adanya kepercayaan animisme,

193 maka orang Bajo juga sangat mempercayai roh leluhur yang disebutnya sebagai Mbo Mandilao sebagai “penunggu lautan yang luas” yang merupakan ciptaan Papu. Istilah Mbo Mandilao merujuk pada tujuh penunggu laut yang sangat ditakuti oleh orang-orang Bajo. Antara lain : Mbo Janggo, Mbo Tambirah, Mbo Baburra, Mbo Marraki, Mbo Malummu, Mbo Dugah, dan Mbo Goyah. Orang Bajo percaya bahwa yang terkuat adalah Mbo Janggo.

Orang-orang Bajo secara umum adalah penganut Islam Sunni, dan keterlekatan terhadap kepercayaan tersebut berbeda-beda, baik ketika di laut dengan ketika mereka telah berada di kampung (Stacey, 1999). Pada gambaran berikutnya akan ditampilkan bentuk-bentuk perbedaan derajat pelaksanaan agama Islam dan kepercayaan animisme yang dianut oleh orang Bajo Mola dan Bajo Mantigola, dan juga mewarnai etika moralitas ekonomi kedua komunitas Bajo tersebut.

Sebagai penganut agama Islam sekuler, pelaksanaan syariat Islam memang tidak begitu nyata terlihat, sehingga Islam sepertinya hanya dijadikan agama identitas saja atau Islam “KTP”. Akan tetapi, derajat kepercayaan terhadap roh-roh leluhur juga semakin samar. Beberapa orang-orang Bajo Mola, beberapa yang berasal dari golongan menengah maupun kalangan atas menjalankan lima rukun Islam, seperti sholat di masjid di kala maghrib, dan jumatan, serta bersedekah. Namun, sebagian besar orang Bajo Mola tidak banyak menjalankan lima rukun Islam tersebut secara taat. Perilaku yang dilarang keras dalam agama Islam, seperti perjudian, main perempuan, dan minum-minuman keras yang memabukkan, masih sering ditemukan. Keanehan memang terjadi di masyarakat Bajo Mola, dimana sesungguhnya kepercayaan animisme yang dipelihara sudah mulai runtuh, namun tidak juga dengan giat menjalankan syariat agama Islam. Beberapa orang Bajo mengungkapkan bahwa ritual-ritual yang berhubungan dengan kegiatan pelayaran memang masih dipertahankan, namun upacara-upacara pengobatan seperti duata sudah sangat jarang dilakukan. Kebanyakan orang-orang Mola jika mengalami gangguan kesehatan, penyembuhan sudah lebih mempercayakan kepada pihak medis, nanti setelah jalan medis sudah tidak bisa dilakukan, barulah dilakukan upacara duata. Dan upacara duata yang penuh kemistisan tersebut malah dilakukan di masjid.

194 Sebaliknya, bagi masyarakat Bajo Mantigola, hakekat hidup manusia bagi masyarakat Bajo dipengaruhi oleh tradisi turun-temurun (animisme) dan agama Islam. Masyarakat Bajo memandang bahwa segala apa yang ada di dunia ini merupakan anugerah Tuhan untuk kehidupan manusia, tinggal bagaimana memanfaatkannya. Mereka, orang Bajo meyakini bahwa perilaku buruk dalam memanfaatkannya, akan berakibat buruk pula. Sebab itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Bajo, banyak larangan yang harus dipatuhi agar terhindar dari musibah atau kesulitan dalam mencari nafkah. Larangan atau pamali (taboo) ini dalam perkembangannya menjadi semacam mekanisme budaya dalam mempertahankan keseimbangan sumber daya alam, apabila yang di-pamali-kan itu terkait demi terpeliharanya kondisi kelestarian lingkungan (Lampe, 2008 dalam Saad, 2008).

Kondisi masyarakat Bajo di Mantigola saat ini, memang masih sangat kuat memegang tradisi, dan menghindari beberapa pantangan-pantangan yang diturunkan secara turun-temurun, meskipun mereka mengaku telah memeluk agama Islam. Misalnya masyarakat Bajo Mantigola sangat mempertahankan kepercayaan terhadap kehidupan magis, dan kepercayaan-kepercayaan terhadap kekuatan roh-roh leluhur yang menyerupai binatang-binatang laut. Menurut Mbo’, orang yang dituakan di Mantigola, mengatakan bahwa roh-roh leluhur orang Bajo berupa ikan gurita. Menurut Mbo :

“Kami punya saudara adalah mahluk laut. Kata orang-orang tua kami Gurita (kuta) dan buaya (tuli) adalah leluhur kami”(Wawancara dengan Mbo’, Tanggal 24 Maret 2011).

Bagi masyarakat Bajo Mantigola, penyakit berasal dari gangguan-gangguan “halus”, maka jika masyarakat Bajo Mantigola merasakan penyakit yang disebut “tidak enak perasaan” maka orang tersebut harus melakukan ritual duata. Yang melakukan ritual atau pengobat adalah orang-orang tertentu dengan keturunan Bugis-Duata juga. Orang dengan keturunan Duata harus mewariskan ilmunya kepada keturunan selanjutnya diistilahkan oleh orang-orang Bajo dengan “dipelihara”. Jika tidak dilakukan maka orang Bajo percaya sang Sandro yang keturunan Duata akan berpenyakit kelainan jiwa.

Masing-masing penyebab baik disebabkan oleh Kuta maupun tuli punya ritual yang berbeda pula. Kalo disebabkan oleh kuta maka sajen yang disediakan adalah kutta maduai. Kalo yang menyebabkan adalah tulli maka sajennya

195 bernama tulli maduai. Untuk mengetahui jenis penyakit yang diderita maka dilakukan ritual sumangaha. Sementara untuk pengobatan yang sakit maka harus dilakukan kutta panyarriah. Ciri khasnya harus tersedia dua macam ayam, satu ekor ayam perangi (ayam diolah namun tidak dengan cara dimasak di atas api, namun dimasak dengan menggunakan air perasan jeruk) dan seekor lagi dilepas di lautan. Ritual tikka masangai adalah ritual untuk mengobati guna-guna syaratnya juga sama dengan ritual kutta panyarriah. Ritual duata sendiri adalah ritual pengobatan yang dilakukan oleh orang-orang bajo dengan garis keturunan tertentu. Biasanya orang Bajo menyebut Sandro sebagai orang yang pandai mengobati orang sakit karena memiliki kekuatan magis bisa membaca penyakit seseorang dan menyembuhkan. Menurut Ibu MM :

“Kalo orang Bajo di sini sakit, kita duata dulu. Kalo sudah di duata tapi tidak sembuh juga maka kami bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit” (Wawancara dengan Ibu MM’, Tanggal 24-26 Maret 2011). Menurut Ibu RSH :

“Di sini jarang yang operasi, kalo sakit kita kasih obat-obat kampung. Biasanya kita buat Duata. Meskipun duata mahal harganya, tapi nyawa kita itu tidak ada harganya. Kalo kami akan bersalin, biasanya suami kami akan menanggil sandro untuk membantu. Tapi pernah saudara saya sedang cari ikan di laut, melahirkan sendirian di atas koli-kolinya. Setelah melahirkan biasanya kami harus berenang di laut, pagi-pagi sekali. Begitu juga dengan bayinya harus dimandikan dengan air laut. Air laut adalah obat bagi kami”(Wawancara dengan Ibu RSH, tanggal 22 maret 2011).

Duata sendiri dibagi atas dua. Pertama duata bugis, dan kedua adalah duata palilligo. Untuk melakukan ritual duata orang Bajo harus menyediakan dana sebesar lima juta rupiah. Jumlah yang tidak sedikit bagi masyarakat Bajo. Namun, hal tersebut dipercaya oleh orang Bajo dapat menyembuhkan, sehingga mau tidak mau duata harus dilakukan.

Duata yang dijunjung tinggi oleh orang-orang Mantigola, sebagai sumber dari berfungsi kembali sumanga dan nyawa menurut Zacot (2008), menunjukkan bagaimana hubungan antara manusia dengan “setan” yang tinggal dilautan. Hubungan ini selanjutnya rupanya merefleksikan bagaimana orang Bajo berhubungan dengan antar manusia. Misalnya resiprositas antara manusia dan “setan” dalam ritual duata yang digambarkan dengan pemberian sesajen, menunjukkan bagaimana keimbalbalikkan juga akan diaplikasikan kepada sesama orang Bajo. Orang Bajo Mantigola sangat percaya ketika duata tidak

196 dibarengi dengan sesajen maka “setan” tidak akan memberikan kesembuhan, dan akan memberikan kesulitan. Orang Bajo melihat tanda setan dari gejala dan kekuatan alam, khususnya laut. Kehidupan bermasyarakat dari orang Bajo Mantigola cenderung bermasyarakat dengan bentuk seperti ini. Setiap orang Bajo Mantigola mengakui apa yang telah dungkapkan oleh Zacot (2008) bahwa semakin sering makanan saling diberikan di dalam desa, maka nasib pun akan semakin baik, dan kematian dan bencana akan semakin dijauhkan.

Agama Islam bisa juga diperhitungkan bagi kemajuan orang-orang Bajo dalam hal ekonomi. Akan tetapi nampaknya esensinya cenderung bukan pada usaha untuk menjalankan syariat Islam. Salah satu rukun Islam yang tidak mudah dilakukan oleh orang-orang Bajo adalah menunaikan ibadah Haji, karena hanya orang-orang Bajo yang mampu secara finansial, dan merasa telah “mendapat panggilan” untuk menunaikan ibadah haji, meskipun harus berhutang sana-sini. Maka, naik haji merupakan suatu prestise dan simbol kekayaan. Pada akhirnya kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa tesis Weber mengenai fenomena “etika ekonomi” karena dorongan agama, untuk kasus di Bajo bukan karena nilai-nilai agamanya seperti calvinisme menganggap bahwa dengan bekerja keras maka kehidupan surgawi bisa diperoleh, melainkan nilai-nilai menunaikan ibadah haji hanya tameng, orang-orang Bajo lebih mengganggap itu sebagai upaya mobilitas sosial vertikal. Agar mendapatkan pengakuan atas posisinya sebagai orang berpunya, yang memiliki banyak nelayan artinya banyak massa dan pada akhirnya akan memudahkannya beraliansi dengan pemerintah, dan beraliansi dengan orang Bajo di dalam komunitasnya.

Berpijak pada konsepsi pemikiran teoritik weber, bahwa kemunculan “etika ekonomi” yang bersumber dari ajaran agama, yang mengkonsepsikan bahwa tindakan individu terhadap kehidupan dunia sebagai bentuk asketisme aktif, dan bukannya asketisme pasif seperti yang dikembangkan dalam mistisme agama. Karena asketisismeyang disebutkan pertama, memberikan dorongan yang kuat bagi penganutnya agar menjalankan kehidupan yang riel di dunia ini. Artinya, dengan dorongan asketisisme aktif yang teraplikasikan secara rasional dalam rangka mengendalikan dan menguasai berbagai tantangan kehidupan dunia. Sementara, mistisisme dengan kekuatan kontemplasi spiritual cenderung “membelakangi: kehidupan dunia. Maka kecenderungan asketisisme pasif yang terjadi pada masyarakat Bajo Mantigola ditengarai bukan karena mistisme

197 agama islam, namun karena mistisme kepercayaan-kepercayaan animism atau “kekuatan-kekuatan yang tidak berwujud dari laut disebut sebagai Sumanga dan Nyawa, yang cenderung menimbulkan asketisme pasif.

Apa yang terjadi pada masyarakat Bajo Mantigola, sama dengan apa yang ditemukan Hefner (1999), bahwa kepercayaan orang-orang Tengger yakni memeluk agama-agama tradisi dengan warna hinduisme rupanya menghalang-halangi kemunculan dan berkembangnya gejala borjuasi, karena agama juga menghalang-halangi kepemilikan secara individual. Agama tradisi pada orang-orang di Tengger rupanya mengekalkan kepemilikan secara komunal.

Gambaran perbedaan etika moralitas yang dipengaruhi oleh agama dan keyakinan animisme akan ditampilkan pada matriks berikut ini :

Matriks 7. Perbandingan Etika Moral Ekonomi Mola dan Mantigola berdasarkan Bentuk Keyakinan. Suku Bajo No. Indikator Perbedaan Mola (Menganut sekularisme agama Islam) Mantigola

(Menganut agama Islam Sinkretisme-sufi) 1. Pandangan terhadap kekayaan material, serta cara memperoleh kekayaan

Pengejaran atas kekayaan material cenderung dominan, sehingga timbul kecenderungan rasa individualistik. Cara pengejaran kekayaan materialism (barang-barang mewah, dan “status haji” adalah dengan ekspansi usaha baik pada sektor perikanan maupun non perikanan

Pengejaran atas kekayaan material cenderung kurang menjadi perhatian, karena pengejaran atas segala bentuk materialsme didasarkan pada upaya-upaya untuk bertahan dari gejolak-gejolak yang

meng”hantam” usahanya. Pengejaran atas kekayaan materi dikalahkan dengan perolehan status “haji”. Cara memperolehnya adalah dengan mengintensifkan usaha yang telah ada agar bisa bertahan di bawah tekanan-tekanan. 2. Orientasi

Perdagangan

Cenderung komersialisme karena dilandasi oleh kepentingan akumulasi kekayaan.

Cenderung non komersialisme , dan hidup sesuai kebutuhan. Karena dilandasi oleh keinginan agar bisa bertahan.

3. Derajat Kosmopolitan

Cenderung sangat

kosmopolit, karena gerusan nilai-nilai perkotaan, setelah tinggal didaratan.

Kurang kosmopolit, nilai-nilai kolektivisme tetap

dipertahankan. Sumber : data primer, diolah.

Dari penjelasan singkat pada matriks di atas dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat Bajo saat ini terdapat perbedaan di dalam pandangan agama,

198 yang kemudian juga merubah etika moralitas yang terbagi menjadi dua golongan besar. Antara lain etika moralitas individualisme materialisme oleh orang-orang Bajo Mola yang sekuler, dengan orang-orang Bajo Mantigola yang mempertahankan etika kolektivisme sebagai pemeluk Islam sinkretisme. Jika kita menilik teori Steward mengenai ekologi budaya yang telah dibahas sebelumnya pada bagian dua tinjauan pustaka, maka orang-orang Bajo Mola yang telah sekuler, dan kehilangan demagifikasi dari agama Islam sinkretisme karena hubungan dengan alam lebih renggang. Jiwa kosmopolitan yang terbentuk dari terbukanya ekspansi usaha, dan segala bentuk informasi membuat hidup mereka lebih didasarkan pada landasan ekonomi yang memerlukan perhitungan rasional, sehingga pandangan agama yang dianut adalah etika agama yang rasional atau sekuler. Pada wajah Bajo Mantigola mempertahankan agama Islam sinkretismenya, karena actor-aktor pengusaha Mantigola lebih tergantung pada proses-proses organik dan kejadian-kejadian alam sebagai penentu nasib mereka.

5.2.2. Orientasi Nilai Budaya di Dalam Kehidupan Ekonomi Suku Bajo Mola dan Mantigola

5.2.2.1. Persepsi Manusia terhadap Alam di dalam Bentuk Kapitalisme Lokal Setiap kebudayaan pada sistem budayanya mengandung serangkaian konsep-konsep abstrak dan luas ruang lingkupnya dalam alam pikiran sebagian warga masyarakat mengenai apa yang dianggap penting dan bernilai dalam hidup (Koentjaraningrat, 1987 dalam Saad, 2008). Masyarakat Bajo memandang bahwa segala apa yang ada di dunia ini merupakan anugerah Tuhan untuk kehidupan manusia, tinggal bagaimana memanfaatkannya. Mereka, orang Bajo meyakini bahwa perilaku buruk dalam memanfaatkannya, akan berakibat buruk pula. Sebab itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Bajo, banyak larangan yang harus dipatuhi agar terhindar dari musibah atau kesulitan dalam mencari nafkah. Larangan atau pamali (taboo) ini dalam perkembangannya menjadi semacam mekanisme budaya dalam mempertahankan keseimbangan sumber daya alam, apabila yang di-pamali-kan itu terkait demi terpeliharanya kondisi kelestarian lingkungan (Lampe, 2008 dalam Saad, 2008).

Bagi orang Bajo Mantigola laut diibaratkan sebagian bagian dari deru nafas kehidupannya. Alam semesta merupakan sejarah yang digambarkan, visi terhadap ruang kehidupan, yakni laut juga merupakan visi tentang waktu.

199 Menurut Mbo’, kami orang Bajo tidak bisa hidup di darat, kami tidak bisa lepas dari laut tempat kami berasal. Laut memberikan kehidupan, laut juga bisa memberi kemurkaan. Menurut Zacot (2008) orang Bajo sangat unik, karena sesungguhnya selalu menolak hidup di daratan, dan mengikuti kebiasaan makan orang daratan. Itulah sebabnya orang Bajo sedikit memakan sayur, dan buah-buahan, apalagi daging. Kemudian, sampai sekarang orang-orang Bajo Mantigola sangat percaya “pertanda” yang diberikan laut, misalnya tinggi rendahnya air laut yang diukur berdasarkan tiang tancap rumah, mampu memberikan isyarat kabar buruk yang akan menimpa sang pemilik rumah. Tanda penghormatan orang Bajo Mantigola yang masih sangat kuat dipegang ditunjukkan dengan penghoratan terhadap ritual tamoni adalah ritual yang dilakukan dengan maksud untuk menyimpan ari-ari anak yang baru dilahirkan.

Sesungguhnya ritual tamoni ini memantapkan makna yang demikian mendalamnya terhadap laut. Bagi orang Bajo, orang-orang Bajo berasal dari laut, semangat hidup mereka berasal dari ari-ari yang dibuang ke laut dalam ritual tamoni. Makna filosofis yang terkandung dari ritual ini sesungguhnya agar melancarkan hubungan orang Bajo dengan laut, dan pada akhirnya setiap jiwa orang-orang Bajo selalu terarah ke lautan.

Dengan dimulainya kehidupan orang-orang Bajo Mola di daratan Wanci, secara berangsur-angsur makna laut yang bermakna spiritual memudar. Bagi orang Mola, laut digambarkan sebagai “rezeki”. Dengan makna tersebut, orang-orang Mola melepaskan ranah spiritualnya dengan mulai melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi produksi yang mulai meninggalkan keselarasan dengan alam. Beragam bentuk modernisasi perikanan perlahan-lahan diterima, seperti yang telah dijabarkan pada bab lima konteks sejarah perkembangan kapitalisme lokal. Sehingga pemaknaan terhadap laut mempengaruhi segala bentuk strategi bisnis yang cenderung agresif dan mulai melakukan cara-cara untuk menguasai alam. Seperti apa yang diungkapkan oleh MN :

“laut itu mata pencaharian kita, disitulah tempat kami mencari rezeki. Cuma itu satu-satunya andalan kami bisa berkembang” (Wawancara dengan MN, Tanggal 10 Maret 2011).

Misalnya bagi sebagian besar pengusaha tuna di Mola, ketergantungan terhadap teknologi citra satelit untuk meramalkan berkumpulnya tuna mulai menarik perhatian mereka. Inovasi yang diperolehnya oleh bagai di Bali menarik

200 perhatian mereka. Menurut para pengusaha tuna di Mola, teknik tradisional tidak mampu lagi memuaskan mereka. Ketidakpastian tidak disukai oleh para pengusaha tuna di Mola. Mereka bersedia mengeluarkan jutaan rupiah untuk memperoleh inovasi tersebut, sehingga efisiensi usaha dapat tercapai. Ini menunjukkan kemunduran orang-orang Mola terhadap kepercayaan mereka terhadap gejala-gejala alam.

Sebaliknya, orang Bajo Mantigola yang bertahan hidup di atas laut, memaknai lautan tidak hanya bermakna magis, akan tetapi juga dianggap orang-orang Mantigola sebagai “kebun” tempat mencari nafkah. Seperti apa yang diungkapkan oleh ibu MM :

“Kalo orang darat kebunnya di darat dan di laut. Tapi, orang Bajo kebunnya hanya di laut. Jadi hidup matinya bergantung sama laut”(Wawancara dengan Ibu MM’, Tanggal 24-26 Maret 2011).

Orang Bajo Mantigola tidak peduli jika tidak memiliki tanah di daratan Kaledupa, mereka hanya meminta “sedikit” tanah untuk liang kubur tubuh mereka didaratan, dan “air tawar” sebagai bilasan setelah mandi di laut, dan untuk memasak, selebihnya air laut yang berperan. Maka dua sumberdaya yang nampaknya sedikit itu, namun bernilai sangat besar bagi orang Bajo, harus bergantung pada kebaikan hati orang-orang darat yakni orang-orang Kaledupa yang memiliki tanah di Kaledupa. Orang-orang Kaledupa yang berperangai tegas, dan cenderung otokratis, menjadikan orang-orang Bajo lebih ofensif, tertutup, dan lebih penakut. Ditambah dengan kesalahan orang-orang Bajo di masa lalu, yang mendukung gerombolan, dan menyebabkan mereka harus terusir ke Mola, maupun ke La Manggau. Semua ini pada akhirnya menciptakan rasa tidak percaya yang berlebihan dari orang Kaledupa terhadap orang-orang Bajo. Semua bentuk penghinaan, dan tindakan-tindakan kasar dari orang-orang Kaledupa diterima oleh orang-orang Bajo Mantigola begitu saja, tanpa berani untuk melakukan perlawanan kepada orang Kaledupa.

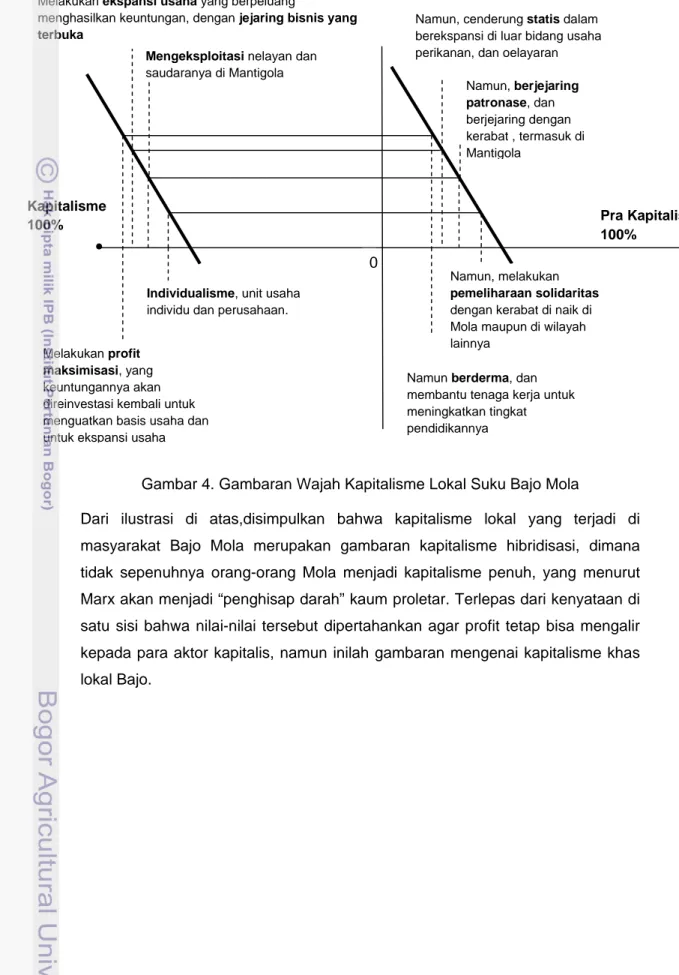

Karena laut, beserta terumbu karang yang terkandung di dalamnya dimaknai sebagai “kebun” milik, dan sumber pendapatan utama maka orang-orang Bajo Mantigola cenderung memperlakukan laut dengan cara mereka sendiri, yang diikuti dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu. Selayaknya jika kita memiliki kebun di daratan, misalnya alih fungsi lahan ke dalam bentuk apapun bisa kita lakukan menjadikannya sebagai kebun kacang, atau mendirikan