1

ANCAMAN PENYAKIT ANTRAKNOSA (Colletotrichum

gloeosporioides) PADA TANAMAN KAKAO DAN

PENGENDALIANNYA

OLEHIr. Syahnen, MSdan Sry Ekanitha Br. Pinem,SP

Laboratorium Lapangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan

Jl. Asrama No. 124 Medan Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia 20126. Telp. (061) 8470504, Fax. (061) 8466771, 8445794, 8458008, 8466787

http://ditjenbun.deptan.go.id/BBPPTPmed/

Penyakit antraknosa (mati ranting) yang menyerang pucuk dan ranting tanaman kakao merupakan penyakit yang banyak menimbulkan kerugian. Penyakit ini menyebabkan daun gugur, ranting meranggas dan mati. Akibat serangan penyakit ini tanaman kakao menjadi kehilangan daun padahal daun merupakan tempat untuk proses fotosintesis pada tanaman (Semangun, 2000).

Serangan penyakit semakin meningkat belakangan ini disebabkan banyaknya pekebun yang menanam kakao tanpa naungan. Padahal untuk tumbuh normal tanaman kakao adalah tanaman yang memerlukan naungan. Menurut Sunanto (2002) intensitas sinar matahari yang diterima sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kakao. Banyak ahli berpendapat bahwa intensitas sinar matahari yang optimum adalah 50%, tetapi bila keadaan tanah subur (tanaman yang dipupuk sesuai kebutuhan), intensitas cahaya dapat dinaikan menjadi 70-80% dengan mengatur naungan. Disamping itu peningkatan suhu udara akibat global warming di duga turut memperbesar serangan penyakit. Untuk memahami lebih jauh mengenai penyakit Antraknosa, berikut ini akan dijelaskan secara ringkas tentang gejala serangan, penyebab penyakit, faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit, cara penyebaran penyakit, intensitas serangan penyakit, dan cara pengendaliannya.

1. Gejala serangan penyakit antraknosa

a. Pada daun muda penyakit dapat menyebabkan matinya daun atau sebagian dari helaian daun. Gejala ini yang sering disebut sebagai hawar daun (leaf blight) (Semangun, 2000). Pada daun dewasa penyakit dapat menyebabkan terjadinya bercak-bercak nekrosis (jaringan mati) yang terbatas tidak teratur. Bercak-bercak ini kelak dapat menjadi

2

lubang. Daun-daun yang terserang berat akan mudah gugur, sehingga ranting-ranting tanaman menjadi gundul (Sunanto,2002).

Gambar 1. Gejala serangan pada daun muda Sumber: Foto Lab. Lapangan

b. Ranting yang daun-daunnya terserang dan gugur dapat mengalami mati pucuk. Jika mempunyai banyak ranting, tanaman akan tampak seperti sapu dan sering berlanjut dengan matinya ranting. Penyakit ini juga dapat timbul pada buah, terutama buah yang masih pentil atau buah muda (Semangun, 2000).

Gambar 2. Gejala serangan pada ranting, tanaman tampak seperti sapu Sumber: Foto Lab. Lapangan

c. Pada buah muda bintik-bintik coklat berkembang menjadi bercak coklat berlekuk. Selanjutnya buah akan layu, mengering dan mengeriput. Serangan pada buah tua akan menyebabkan busuk kering pada ujung buah (Semangun, 2000).

d. Buah muda (pentil) yang terserang menjadi keriput kering atau menyebabkan gejala busuk kering. Busuk kering karena serangan

3

penyakit ini ditandai dengan terjadinya lingkaran berwarna kuning pada batas jaringan yang busuk dan jaringan yang sehat (Sunanto, 2002).

Gambar 3. Gejala serangan pada buah Sumber: Foto Lab. Lapangan

e. Ciri penting gejala serangan Colletotrichum pada tanaman kakao adalah terbentuknya lingkaran berwarna kuning (halo) disekeliling jaringan yang sakit, dan terjadinya jaringan mati yang melekuk (antraknosa). Halo dan antraknosa dapat terjadi pada daun maupun pada buah. Tanaman yang terserang berat oleh patogen ini berbuah sedikit sehingga daya hasilnya sangat menurun (Mahneli, 2007).

Gambar 4. Gejala serangan antraknosa pada tanaman kakao Sumber: Foto Lab. Lapangan

2. Penyebab penyakit

Penyakit yang disebabkan jamur Colletotrichum ini tersebar di semua negara penghasil kakao, dan dikenal sebagai penyakit antraknosa. Di Asia penyakit terdapat di Malaysia, Brunei, Filipina, Sri Lanka, dan India Selatan. Dan pada tahun 1980-an di Jawa Timur serangan jamur ini tampak meningkat, sehingga menarik cukup banyak perhatian. Sebenarnya penyakit ini sudah lama

4

dikenal di Jawa, tetapi kurang mendapat perhatian, karena tidak menimbulkan kerugian yang berarti. Pada kebun yang terawat baik kerugian yang disebabkan jamur ini tidak melebihi 5-10%. Penyakit ini mengurangi hasil kebun karena mengurangi jumlah tongkol pertanaman dan jumlah biji pertongkol. Selain itu penyakit ini mengurangi kandungan pati pada ranting (Semangun, 2000).

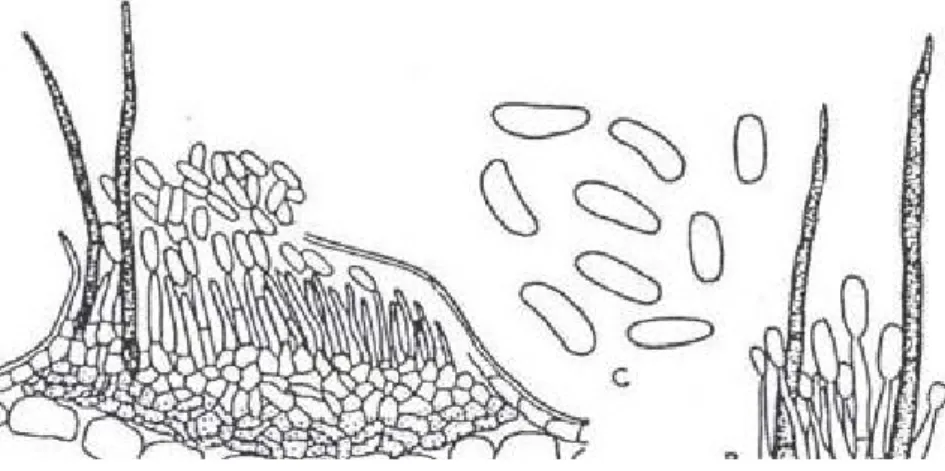

Gambar 5. Aservulus Colletotrichum Sumber Barnett, 1972

Jamur ini mempunyai tubuh buah berupa aservulus yang menyembul pada permukaan atas dan bawah daun. Aservulus membentuk banyak konidium seperti masa lendir. Konidiumnya tidak berwarna, bersel 1, jorong memanjang, terbentuk pada ujung konidiofor yang sederhana. Pada saat berkecambah konidium yang bersel 1 tadi membentuk sekat. Pembuluh kecambah membentuk apresorium sebelum mengadakan infeksi. Diantara konidiofor biasanya terdapat rambut-rambut (seta) yang kaku dan berwarna cokelat tua (Semangun, 2000).

3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit antraknosa

Spora tumbuh paling baik pada suhu 25-280C sedang di bawah 50C dan di atas 400C tidak dapat berkecambah. Pada kondisi yang lembab, bercak-bercak pada daun akan menghasilkan kumpulan konidia yang berwarna putih. Faktor lingkungan yang kurang menguntungkan seperti peneduh yang kurang, kesuburan tanah yang rendah, atau cabang yang menjadi lemah karena adanya kanker batang. Jamur juga dapat mengadakan infeksi melalui bekas tusukan atau gigitan serangga (Mahneli 2007).

Konidia dapat disebarkan oleh air hujan, angin, dan serangga. Konidia yang jatuh pada permukaan daun atau buah akan segera berkecambah dan mengadakan penetrasi. Di dalam air konidia sudah berkecambah dalam waktu 3 jam, sehingga hujan yang kecil pun dapat mendukung terjadinya infeksi. Junianto

5

dan Sri Sukamto (1987) dalam Semangun (2000) menyatakan bahwa disamping curah hujan perkembangan penyakit dipengaruhi pula oleh suhu, untuk perkecambahan, infeksi, dan sporulasi memerlukan suhu optimum 29,5 0C.

Patogen ini dapat bertahan pada ranting-ranting sakit atau pada daun-daun sakit di pohon atau di permukaan tanah. Pada cuaca lembab atau berkabut patogen membentuk spora (konidium). Infeksi pada buah dapat terjadi melalui inti sel pada buah yang matang dan pori-pori pada buah yang masih hijau. Keadaan cuaca yang sangat lembab sangat cocok untuk pembentukan spora dan terjadinya infeksi. Patogen tidak tumbuh pada kelembapan kurang dari 95 %.

Pengaruh pohon pelindung terhadap penyakit ini sangat jelas. Jika pohon pelindung kurang, daur hidup penyakit ini akan menjadi lebih pendek, kakao membentuk flush lebih banyak dan sangat rentan. Di samping itu pembentukan flush ini akan memperlemah tanaman (Junianto, 1993).

Flush ini terbentuk berulang-ulang yaitu 4-5 kali dalam satu tahun. Pembentukan flush sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut adalah temperatur, hujan dan penyinaran. Bila hujan tidak turun banyak flush tidak terbentuk. Hujan juga mendorong pembentukan daun bila flush sudah terbentuk. Pada tanaman kakao yang tidak mempunyai penaungan atau intensitas sinar mataharinya relatif agak tinggi flush akan lebih sering terbentuk dibandingkan tanaman kakao yang ternaungi atau intensitas sinar mataharinya rendah. Itulah sebabnya pada tanaman yang tidak mempunyai naungan kerusakan kelihatan lebih tinggi (Vedemecum Kakao, PTPN V).

Klon kakao mulia yang banyak diusahakan (DR2 dan DR38) rentan terhadap Colletotrichum. DRC 16 agak rentan. Diantara kakao lindak yang tahan adalah Sca 6 dan Sca 12 (Junianto, 1993) (Lihat Lampiran 2).

4. Penyebaran penyakit Antraknosa

Konidium jamur dipencarkan oleh percikan air, dan oleh angin. Jamur tersebar luas diseluruh dunia, dan dapat bermacam-macam tumbuhan. Dengan demikian sumber infeksi dapat dikatakan selalu ada (Junianto dan Sri Sukamto, 1992).

Di Sumatera Utara diduga bahwa infeksi pada semai kakao di pembibitan berasal dari kebun karet yang ada didekatnya, yang sedang terserang penyakit gugur daun Colletotrichum (Semangun, 2000).

6

C. gloeosporioides mempunyai misellium yang jumlahnya agak banyak, hifa bersepta tipis, mula-mula terang kemudian gelap (Mehrotra, 1983 dalam Mahneli 2007). Konidiofor pendek, tidak bercabang, tidak bersepta dengan ukuran 7-8 x 3-4 µm. Konidium jamur dipencarkan oleh percikan air, dan mungkin juga oleh angin. Konidia terbentuk pada permukaan bercak pada daun terinfeksi. Konidia tersebut mudah lepas bila ditiup angin atau bila terkena percikan air hujan. Konidia sangat ringan dan dapat menyebar terbawa angin sampai ratusan kilometer sehingga penyakit tersebar luas dalam waktu yang singkat. Konidia mungkin juga dipencarkan oleh serangga.

5. Intensitas serangan

Di dalam pengamatan penyakit perlu diketahui intensitas serangan penyakit. Intensitas serangan penyakit antraknosa ditentukan berdasarkan persentase ranting terserang. Intensitas serangan penyakit dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Sehat : tidak ada ranting terserang/ mati Ringan : < 15 % ranting terserang/ mati Sedang : 15-35 % ranting terserang/ mati Berat : > 35 % ranting terserang/ mati.

6. Metode pengendalian penyakit antraknosa

Pengendalian penyakit antraknosa secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat mengurangi perkembangan penyakit lain. Hal ini karena metode pengendalian suatu penyakit juga merupakan metode pengendalian penyakit lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Menurut Sulistiowati, dkk, 2003 cara pengendalian penyakit ini dilakukan dengan memadukan teknik pengendalian kultur teknis, mekanis, dan kimiawi. Cara pengendalian tersebut berbeda untuk setiap intensitas serangan. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada Tabel 1 berikut.

7

Tabel 1. Cara pengendalian penyakit Antraknose-Colletotrichum pada beberapa intensitas serangan

Intensitas Serangan Cara Pengendalian Sangat ringan (< 5%)* Perlu diwaspadai

Ringan (5-15%)* Pupuk + Naungan + Sanitasi

Sedang (16-35%)* Pupuk + Naungan + Sanitasi + Fungisida Berat (36-75%)* Pupuk + Naungan + Sanitasi + Fungisida Sangat berat (> 75%)* Eradikasi

*) Intensitas serangan ditentukan secara visual dengan menilai persentase meranting dan persentase daun yang menunjukkan gejala.

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing cara pengendalian dimaksud: 1. Pemupukan

Pemupukan adalah penambahan pupuk yang disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan cara bercocok tanam. Selain pemupukan lewat tanah, khusus untuk serangan berat pemupukan perlu ditambah lewat daun. Pemupukan dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk anorganik maupun pupuk organik (kompos). Pemupukan dengan kompos selain dapat memberikan tambahan hara juga berfungsi menetralisir suhu tanah. Kompos banyak mengandung air dan menahan air agar tidak cepat menguap ke udara. Disamping itu kompos dapat berfungsi sebagai bumper panas karena sinar matahari tidak langsung mengenai permukaan tanah dan menaikkan suhu tanah.

Gambar 6. Pemupukan Sumber: Foto Lab. Lapangan

8 2. Naungan

Naungan adalah pemberian pohon penaung yang cukup disesuaikan dengan kondisi tanaman dan kondisi lingkungan setempat. Misalnya untuk tanaman kakao yang sudah menghasilkan di daerah bertipe curah hujan C diberi naungan 25 persen (1:4) dengan jenis pohon penaung lamtoro.

3. Sanitasi

Sanitasi dilakukan dengan cara pemangkasan ranting-ranting sakit dan pemetikan buah-buah busuk kemudian di bakar atau dipendam dalam tanah. Pangkasan sanitasi bertujuan menghilangkan ranting atau cabang sakit yang terserang jamur dan untuk mengurangi kelembapan kebun agar tidak sesuai untuk perkembangan penyakit.

Pemangkasan tunas air (mewiwil) pada batang atau cabang, karena bila infeksi terjadi pada daun tunas air (wiwilan) cabang dan batang yang berada dekat tunas air (wiwilan) juga akan terinfeksi dan mati lebih cepat.

4. Pengendalian Hayati

Pengendalian hayati dilakukan dengan menggunakan agen hayati antara lain dengan menggunakan larutan bakteri Pseudomonas flourescent (PF).

5. Penyemprotan Fungisida

Penyemprotan fungisida dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan (preventif) yang dilaksanakan pada saat pembentukan daun-daun baru (flush) setelah mencapai 10 % dengan daun pertama kira-kira berumur satu minggu (panjang daun ±5 cm). Interval penyemprotan 7 hari atau disesuaikan dengan munculnya daun-daun baru. Fungisida yang digunakan adalah yang berbahan aktif prokloras dengan konsentrasi 0,1% formulasi atau fungisida berbahan aktif karbendazim dengan konsentrasi 0,2% formulasi. Penyemprotan dimulai pada awal musim hujan menggunakan alat Knapsack Sprayer atau Mist Blower dengan volume 200-300 liter per ha. Pada waktu flush besar dilakukan 2 kali penyemprotan fungisida sistemik, misalnya benomil, karbendazim, metil tiofanat, miklobutanil, atau prokloraz dengan interval 10 hari. Pada waktu flush lainnya dilakukan 3 kali penyemprotan dengan fungisida kontak, antara lain mankozeb atau oksiklorida tembaga,

9

dengan interval 7 hari. Penyemprotan dapat dilakukan dengan mist blower atau power sprayer, dengan memakai air 200 liter/ha.

Gambar 8. Penyemprotan dengan menggunakan fungisida kimia Sumber: Foto Lab. Lapangan

6. Melakukan Eradikasi

Eradikasi ini dilakukan dengan pembongkaran tanaman sakit.

7. Menanam tanaman tahan/toleran.

Menanam tanaman toleran atau tahan bertujuan untuk mengurangi perkembangan penyakit antraknosa. Untuk penanaman baru dianjurkan menggunakan klon tahan atau hibridanya seperti Sca 6, Sca 12, ICS 13 X Sca 6, ICS 13 X Sca 12, ICS 60 X Sca 6, ICS 60 X Sca 12, GC 7 X Sca 6, GC 7 X Sca 12, DR1 X Sca 6, DR1 X Sca 12, dan DR2 x Sca 12.

Selain pengendalian di atas dapat juga dilakukan dengan: a. Memperbaiki kultur teknis/sistem budidaya tanaman

Perbaikan kultur teknis dilakukan dengan perbaikan drainase pada lahan datar yang sering tergenang, pembuatan terasering pada lahan miring, pemangkasan pelindung yang terlalu lebat/rimbun, penggantian pelindung yang tidak sesuai, penjarangan tanaman yang terlalu rapat.

b. Rehabilitasi tanaman

Untuk tanaman produktif yang telah terserang dapat dilakukan rehabilitas tanaman dengan cara sambung samping/ sambung pucuk dengan entres dari klon yang tahan. Setelah tunas sambung hidup, ranting dan cabang tanaman

10

yang disambung dipangkas secara bertahap hingga hanya tinggal bagian tanaman yang berkembang dari klon yang tahan. Untuk mengetahui teknik sambung samping atau sambung pucuk petani perlu segera dilatih.

Untuk tanaman yang sudah tua dan tidak produktif sebaiknya dilakukan replanting dengan klon tahan.

Untuk mendapatkan entres klon yang tahan perlu dibangun kebun entres klon tahan di beberapa lokasi sentra kakao sehingga petani mudah memperoleh sumber mata entres.

c. Penanaman bibit sehat

Untuk areal penanaman baru, bibit yang ditanam haruslah betul-betul sehat dan bukan berasal dari daerah terserang antraknosa. Bibit yang berasal dari lokasi serangan antraknosa sebaiknya tidak digunakan lagi. Biji yang tidak menularkan penyakit sehingga pengambilan biji dari daerah terserang untuk dijadikan bibit di daerah tidak terserang tidak menjadi masalah.

d. Pengamatan (monitoring) serangan penyakit

Untuk mengetahui ada tidaknya serangan penyakit di dalam kebun perlu dilakukan pengamatan serangan penyakit secara teratur. Interval pengamatan yang dianjurkan adalah 1-2 minggu sekali. Pada areal yang telah terserang, pengamatan dapat dilakukan bersamaan dengan saat panen buah dan mewiwil. Bila ditemukan gejala serangan segera dilakukan pemangkasan sanitasi.

Gambar 9. Pengamatan/monitoring Sumber: Foto Lab. Lapangan

11 e. Pelatihan petugas dan petani

Faktor tanaman yang peka, faktor lingkungan yang mendukung, dan faktor kultur teknis/budidaya tanaman yang kurang baik menentukan keberadaan suatu penyakit. Upaya yang dapat dilakukan adalah pengelolaan ke tiga faktor tersebut agar penyakit tiak berkembang dan meluas. Agar dapat melakukan pengelolaan dengan baik maka SDM petani perlu segera dilatih.

Untuk dapat memberikan pelatihan yang baik kepada petani, petugas pelatih perlu dilatih terlebih duhulu. Bentuk pelatihan yang dianjurkan adalah SL-PHT, karena hingga saat ini, SL-PHT merupakan bentuk pelatihan terbaik yang pernah dijalankan dan cukup berhasil dalam melatih petugas dan petani.

KESIMPULAN

1. Serangan penyakit antraknosa pada tanaman kakao dapat meningkat disebabkan oleh kebun kakao tanpa penaung.

2. Pengendalian penyakit antraknosa dapat dilakukan dengan pemupukan berimbang, membuat naungan, sanitasi kebun, memperbaiki kultur teknis/sistem budidaya tanaman, pengendalian hayati, penyemprotan fungisida, eradikasi dan menanam klon tahan/toleran

DAFTAR PUSTAKA

Barnett, H.L. and B.B. Hunter. 1972. Illustrated Genera of Imperfect Fungi. Third Edition. Burgess Publishing Company. Minneapolis, Minnesota. Junianto, 1993, Teknik Pengendalian Penyakit Utama pada Kakao Mulia

(Theobroma cacao L.)di Kaliwining. Pelita Perkebunan.

dan Sri-Sukamto, 1992, Colletotrichum outbreak on cocoa in East Java. Dalam P.J. Keane and C.A.J.Putter (Ed.), Cocoa Pest and Disease Management in Southeast Asia and Australia, FAO.

Mahneli, R, 2007. Pengaruh Pupuk Organik Cair dan Agensia Hayati Terhadap Pencegahan Penyakit Antraknosa (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)Sacc.) pada Pembibitan Tanaman Kakao (Theobromae cacao L.)

http://repository.usu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7712/0 9E00239.pdf?sequence=1

Semangun, H. 2000. Penyakit-penyakit Tanaman Perkebunan di Indonesia. UGM Press. Yogyakarta.

12

Sulistiowati, E, Yohanes, D.J, Sri, S, Sukadar, W, Loso, W dan Nova, P. 2003. Risalah Simposium Nasional Penelitian PHT Perkebunan Rakyat. Analisis Status Penelitian dan Pengembangan PHT Pada Tanaman Kakao. Bogor.

Sunanto, H 2002. Cokelat. Budidaya, Pengolahan Hasil, dan Aspek Ekonominya. Kanisius. Yogyakarta.

13

Lampiran 1. Pengendalian penyakit terpadu pada tanaman kakao.

Tindakan Pengendalian Gangguan OPT Penyakit VSD Penyakit Antraknosa Penyakit Busuk Buah dan Kanker batang Penyakit percabangan

1. Pemangkasan periodik tanaman kakao dan penaung untuk tujuan pertumbuhan tanaman (bentuk, produksi dan pemeliharaan)

V V V V

2. Khusus VSD pada intensitas serangan ringan s/d sedang, dilakukan pemangkasan

ranting/cabang terserang penyakit hingga gejala coklat pada jaringan kayu ditambah 30 cm kearah pangkal ranting atau cabang. Pemangkasan dilakukan interval 1-2 atau 1-2-4 minggu sekali

tergantung iklim setempat.

V - - -

3. Khusus penyakit percabangan pada intensitas serangan ringan s/d sedang, dilakukan pengolesan fungisida sistemik (formulasi pasta) pada cabang terserang.

- - - V

4. Pada serangan berat VSD, antraknosa dan penyakit

percabangan dilakukan pangkas eradikasi. Pemangkasan dilakukan saat ditemukan ranting atau cabang yang terserang berat.

V V - V

5. Aplikasi agens hayati seperti Pseudomonas fluorescens (Pf) atau fungisida kimia ke bagian tajuk yang terserang penyakit/tajuk.

V V - V

6. Pemupukan N, P dan K yang seimbang pemupukan K dapat ditambahkan 50 % dari dosisi normal pada tanaman terserang penyakit.

V V V V

7. Pembuatan dan perbaikan parit drainase pada lahan yang sering tergenang dan terasering pada areal miring.

V V V V

8. Rehabilitasi tanaman terserang (sambung samping/pucuk dengan klon tahan/agak tahan,

pemupukan, pemangkasan, memperbaiki atau mengganti naungan dan pengendalian OPT).

V V V -

9. Penanaman klon kakao tahan/agak tahan penyakit VSD, Antraknosa dan busuk buah pada lokasi penanaman baru.

V V V -

10.Pada daerah penanaman baru agar tidak menggunakan bibit dari daerah serangan VSD

14

Lampiran 2. Kerentanan Klon terhadap Antraknosa dan Penyakit lain

Jenis klon kakao

Jenis kakao/warna

biji

Ketahanan terhadap gangguan OPT Penyakit VSD Penyakit Antraknosa Penyakit busuk buah PBK

1. DR 1 Mulia/putih Rentan - Rentan -

2. DR 2****** Rentan Rentan Tahan -

3. DR 38****** Rentan Rentan Rentan -

4. DRC 13 *** -

5. DRC 15 *** Moderat -

6. DRC 16 ***/****** - Agak Rentan Tahan -

7. ICCRI 01**** Rentan - Tahan -

8. ICCRI 02**** Rentan - Tahan -

9. GC 7 *** Lindak/ungu Rentan - Rentan Rentan

10. GC 29** Tahan

11. ICS 60***** Rentan - Moderat Rentan

12. UIT 1* Moderat

13. TSH 858* Rentan - Moderat Rentan

14. Pa 48 Tahan

15. Pa 191* Tahan

16. Pa 310* Tahan

17. Pa 300* Moderat - Moderat -

18. Ics 13* Rentan - Moderat Rentan

19. NIC 7***** Moderat - Moderat Rentan

20. NW 6261***** Moderat

21. RCC 70* Rentan - Moderat

22. RCC 71* Moderat Rentan

23. RCC 72* Moderat

24. RCC 73* Moderat

25. ICCRI 03**** Moderat - Tahan

26. ICCRI 04**** Moderat - Tahan

27. Sca 6 ****** Tahan

28. Sca 12 ****** Tahan

29. ICS 6 x Sca 12*** Hibrida Moderat Moderat

30. ICS 13 x Sca 6/Sca 12*** Moderat Moderat

31. ICS 60 x Sca 6/Sca 12*** Moderat Moderat

32. GC 7 x Sca 6/Sca 12*** Moderat Moderat

33. DR 1 X Sca 6/Sca 12*** Moderat Moderat

34. DR 2 X Sca 12*** Moderat

Keterangan : Moderat = toleran

` * = Napitupulu, LA (Rispa, Medan) 1991 dan 1995

** = PT.PP London Sumatera 1998 dan 2001

*** = Puslit Koka Jember (SK Mentan), Sulistiowaty (2006) **** = Suhendi, D (Dilepas Mentan) 2004 dan 2005

***** = Soenaryo dan Iswanto (1985) ****** = Semangun (2000)