ABSTRAK

LAJU DEKOMPOSISI SERESAH DAUN

DI LANTAI HUTAN GUNUNG API PURBA NGLANGGERAN

Moro, H.K.E.P1; M.Zulfikar2; M.S. Wibowo2; Recto S2.Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan morosmart@yahoo.com

Dekomposisi seresah merupakan proses yang sangat penting dalam dinamika hara pada suatu ekosistem. Kondisi tanah di Gunung Api Purba Nglanggeran hasil pelapukan batuan purba memiliki keunikan tersendiri. Lapisan tanah yang tipis dipengaruhi banyak faktor, diantaranya vegetasi, arthropoda tanah, dan iklim mikro disana. Penelitian ini bertujuan untuk, mengukur laju dekomposisi seresah daun di Gunung Api Purba Nglanggeran

Metode litterbag digunakan untuk penelitian dekomposisi diambil dari gundukan (hummock). dengan kantong jaring pada 5 stasiun lantai hutan (agar proses dekomposisi alami). Sampel litterbag diletakkan pada setiap stasiun dimana seresah diambil setiap 2 minggu sekali. Seluruh sampel litterbag dikering anginkan, dioven pada temperatur 700C selama 48 jam. Laju dekomposisi ditentukan dari rasio antara berat kering oven seresah setiap 2 minggu, selama 70 hari.

Laju dekomposisi seresah daun di Gunung Api Purba Nglanggeran sangat rendah (k -0,09 sampai -0,05).Rerata penurunan berat seresah daun hari ke 14 : 17%; hari ke 28 : 20%; hari ke 42 : 7%; hari ke 56 : 15%; dan hari ke 70 : 20%. Keberadaan arthropoda tanah seperti formica dan formidae tidak terlalu berpengaruh terhadap laju dekomposisi seresah daun. Kondisi fisiko-kimia dan teksur tanah yang cenderung seragam di semua stasiun pada cuplikan pertama sampai terakhir (hari ke-70) menunjukkan jenis tanaman yang menentukan laju dekomposisi seresah daun. Jenis tanaman yang mengontrol hilangnya berat serasah daun dan nantinya diduga berpengaruh terhadap laju dekomposisi..

Kata kunci : laju dekomposisi, Gunung Api Purba Nglanggeran

1. Dosen PBIO FKIP UAD 2. Mahasiswa PBIO FKIP UAD

PENDAHULUAN

Nglanggeran memiliki kondisi yang unik dengan beragam fungsi, baik ekologis maupun geologis. Disebut gunung api purba karena dijumpai batuan gunung api berumur tersier, yang dikenal sebagai anggota Formasi Nglanggeran. Perkiraan geologis Gunung Api Purba Nglanggeran berusia 50 juta tahun (Mulyaningsih & Sanyoto, 2012). Gunung ini telah mati sejak 18 juta tahun yang lalu (Wartono & Hendratno, 2010). Tanahnya merupakan bagian kawasan karst Baturagung yang litologinya tersusun oleh fragmen material vulkanik tua (Van Gorsel, 2012).

Fungsi ekologisnya sebagai kawasan konservasi sumber air dan agrowisata. Jenis tumbuhan yang ditanam adalah jenis tumbuhan produksi seperti jambu monyet, mangga, rambutan, sengon, dan lainnya (Moro, H.K.E.P., 2014a). Penanaman jenis tumbuhan produksi dari luar dimaksudkan untuk mencegah erosi tanah dan memberi nilai ekonomi bagi masyarakat. Penetapan Gunung Api Purba Nglanggeran sebagai geopark oleh UNESCO sekaligus kawasan agrowisata merupakan strategi dalam pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai kawasan dengan vegetasi produktif, Gunung Api Purba Nglanggeran menghasilkan seresah daun yang tinggi sebagai potensi hara yang mendukung produktivitas primer. Hampir semua jenis tumbuhan di hutan hujan tropik merupakan pohon berdaun hijau (evergreen) yang menggugurkan daunnya ke lantai hutan (Ewusie, 1990). Jenis-jenis tumbuhan yang ada mencerminkan karakteristik serapan hara. Runtuhan seresah daun (litterfall) merupakan sumber utama siklus biogeokimia dalam ekosistem. Seresah daun yang jatuh terkumpul di lantai hutan sampai proses dekomposisi dimulai (Aflizar, 2003). Laju dekomposisinya bervariasi untuk jenis tumbuhan yang berbeda (Kochy & Wilson, 1997) dan sangat dipengaruhi vegetasi di atasnya. Komposisi seresah sangat menentukan penambahan hara ke tanah dan menciptakan substrat yang baik bagi organisme pengurai.

Dekomposisi merupakan proses komplek yang melibatkan beberapa faktor (Dezzeo et

al., 1998). Setelah mengalami penguraian atau proses dekomposisi, seresah dirombak menjadi senyawa organik sederhana dan menghasilkan hara yang dimanfaatkan tumbuhan. Peran seresah dalam proses penyuburan tanah dan tumbuhan sangat tergantung pada laju produksi dan laju dekomposisinya.

Laju dekomposisi seresah dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi : jumlah seresah, jenis vegetasi, morfologi daun, dan ukuran seresah (Ariani, 2003). Laju juga dipengaruhi oleh pH (Van Breemen, 1995); iklim (curah hujan, temperatur, kelembaban) (Guo & Sims, 1999); komposisi kimia dari seresah (Aerts & Caluwe, 1997), porositas dan pengolahan tanah (Ariani, 2003), serta mikroorganisme tanah (Saetre, 1998). Seresah daun yang jatuh tidak langsung didekomposisi mikroorganisme, namun dicacah oleh hewan tanah seperti arthropoda tanah. Jenis arthropoda tanah di Gunung Api Purba Nglanggeran terdapat

4 familia yakni : Carcinophoridae, Formicidae, Dermastidae, Blatidae, Tettigoniidae, Blatidae; 1 sub Familia yakni : Dorylinae, dan 3 spesies yakni : Lycosa sp.; Folmira sp.;

Raphidophora sp (Moro, 2014b). Laju dekomposisi lebih lambat pada pH rendah dibanding pada pH netral, karena aktifitas mikro organisme (Murayama & Zahari, 1992), namun lebih cepat pada kondisi aerobik dibanding kondisi anaerobik (Johnson & Damman, 1991). Perbedaan topografi dan kondisi lingkungan dapat menentukan laju dekomposisi, hal ini berhubungan dengan perbedaan temperatur dan kelembaban.

Dekomposisi seresah merupakan proses yang sangat penting dalam dinamika hara, khususnya pada Gunung Api Purba Nglanggeran. Dekomposisi seresah daun di gunung api

purba dengan struktur batuan yang unik masih jarang diteliti. Kondisi tanah hasil pelapukan batuan purba menyebabkan lapisan tanahnya sangat tipis. Hal ini berbeda pada tumbuhan hutan, dimana proses dekomposisi seresah daun sangat vital untuk keberlanjutan status hara (Guo & Sims, 1999).

Penelitian yang ada di Nglanggeran masih sebatas bidang geologi (Mulyaningsih & Sanyoto, 2012), analisis vegetasi (Mufti, 2012), inventarisasi arthropoda tanah (Moro, 2014b) dan keanekaragaman kupu-kupu (Ardhiansyah, 2012) serta tumbuhan introdus penyusun vegetasi Gunung Api Purba Nglanggeran (Moro, 2014a). Untuk itulah diperlukan penelitian yang memberikan informasi laju dekomposisi seresah lantai hutan di Gunung Api Purba Nglanggeran.

Permasalahan Penelitian

1. Apa sajakah organisme yang terlibat dalam dekomposisi seresah daun di Gunung Api Purba Nglanggeran

2. Bagaimanakah laju dekomposisi seresah daun di lantai hutan Gunung Api Purba Nglanggeran

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi arthropoda tanah di sekitar seresah daun lantai hutan Gunung Api Purba Nglanggeran

2. Mengukur laju dekomposisi seresah daun di Gunung Api Purba Nglanggeran

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan :

1. Sebagai sumber informasi jenis-jenis organisme dekomposer di lantai hutan dalam pembuatan pangkalan data yang berisi database keanekaragaman hayati di Gunung Api Purba Nglanggeran, Gunungkidul, Yogyakarta

2. Sebagai sumber informasi tentang kondisi dekomposisi lantai hutan di lantai hutan dalam pembuatan pangkalan data yang berisi database keanekaragaman hayati di Gunung Api Purba Nglanggeran, Gunungkidul, Yogyakarta

3. Sebagai sumber data yang nantinya dapat dikomunikasikan kepada pemerintah daerah untuk pertimbangan pengembangan wisata geopark maupun publikasi dalam jurnal terakreditasi maupun seminar nasional yang terkait.

METODE PENELITIAN

Lokasi & Waktu Penelitian

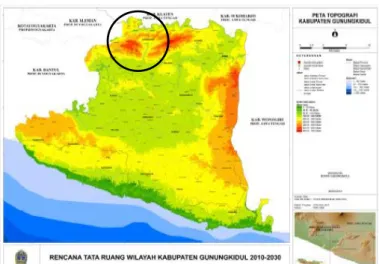

Gunung Api Purba Nglanggeran pada koordinat 70 84’ 1614’’ LS dan 1100 53’ 7403’’BT ada di bagian Utara Kabupaten Gunungkidul, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Anonim, 2012). Lokasi penelitian terletak di ketinggian 200-560 m.dpl, dengan lima sub-tipe utama perbedaan struktur hutan dan komposisi jenis tumbuhan. (Anonim, 2011). Pada lima subtipe hutan ditentukan sebagai stasiun penelitian untuk pengambilan contoh kantong jaring, arthropoda tanah, dengan ulangannya. Penelitian dilaksanakan September-Desember 2015 pada musim kemarau.

Gambar 1. Lokasi Gunung Api Purba Nglanggeran (Anonim, 2012)

Alat & Bahan

Bahan untuk penelitian ini adalah seresah, jaring plastik, benang plastik, jarum. Alat yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Parameter dan alat yang digunakan dalam penelitian

Parameter Metode Satuan Keterangan

Organisme dekomposer

Pitfall trap & cuplikan Individu/ spesies

Cuplikan langsung

Seresah Penimbangan neraca gram Laboratorium

Tekstur tanah Konvensional dengan air Lempung, pasir, gembur

Pengukuran langsung pH tanah Pengukuran langsung dengan Soil

tester

Pengukuran langsung Temperatur

tanah

Pengukuran langsung dengan

Termometer alkohol

Celcius Pengukuran langsung Kelembaban

tanah

Pengukuran langsung dengan Soil tester

% Pengukuran langsung

Cara Kerja

Metode litterbag digunakan untuk penelitian dekomposisi ini (Ribeiro et al., 2002). Metode ini dilakukan dengan memasukkan seresah yang masih segar ke dalam kantong jaring yang ditempatkan pada lantai hutan (agar proses dekomposisi alami) (Moore et al., 1984). Monitoring dari kantong jaring (litterbag) dilakukan pada interval tertentu untuk

memperkirakan laju mineralisasi seresah (Haraguchi et al., 2002). Setelah ditimbang, seresah daun yang kering tersebut diambil secara merata dan dimasukkan ke dalam kantong jaring sebanyak sekitar 10 gr dengan ukuran 25 x 22 cm. Tiga sampel litterbag diletakkan pada setiap stasiun dimana seresah diambil. Sampel seresah kering angin di oven selama 48 jam pada temperatur 700 C untuk menentukan rasio antara berat kering oven pada setiap stasiun. Setiap 2 minggu, 3 sampel litterbag diambil dari 5 stasiun, sehingga diambil total 15 sampel

litterbag. Seluruh sampel litterbag dikering anginkan, dioven, dan ditimbang. Sampel litterbag diusahakan diambil dari gundukan (hummock).

Berkurangnya berat seresah dan laju dekomposisi dihitung dengan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh Guo & Sims (1999) dan Guo & Sims (2001):

Kebanyakan peneliti yang melakukan penelitian tentang dekomposisi, seperti, Guo & Sims (1999), Regina & Tarazona (2001), Ribeiro et al (2002), dan Rogers (2002), mengasumsikan berat seresah yang hilang terjadi secara eksponensial dengan rumus:

Analisis data

Data selisih berat seresah daun dari seluruh sampel dianalisis statistik secara diskriptif dan disajikan dalam tabel atau grafik. Data organisme yang terlibat dalam dekomposisi seresah daun di sajikan dalam tabel disertai foto dan deskripsinya.

HASIL & PEMBAHASAN

4.1 Vegetasi Gunung Api Purba Nglanggeran

Nglanggeran berupa pegunungan batu yang vegetasinya sedikit. Setelah dibuat program penghijauan dan kawasan agrowisata beberapa jenis tumbuhan endemik hilang di lokasi, digantikan jenis tumbuhan penghijauan yang tidak tersebar rata. Vegetasi di Gunung Api Purba Nglanggeran dimanfaatkan oleh masyarakat untuk penghijauan dan mencegah erosi. Selain itu, kayu dan buah dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari.

Lokasi penelitian terdiri dari 5 stasiun dengan karakteristik yang berbeda. Karakteristik stasiun I adalah daerah wisata dengan fasilitas lengkap dan Albizzia falcata Back. (sengon) yang ditanam dekat dengan sumber air (mata air). Karakteristik pada stasiun II adalah daerah batuan terjal disepanjang jalur pendakian terdapat pohon Tlebok Plengeh. Stasiun III dan V memiliki ciri vegetasi akasia (Acacia farnesiana Willd.) yang seresah

daunnya melimpah di atas permukaan tanah. Stasiun IV memiliki ciri vegetasi jambu mete (Anacardium occidentale L) dan beberapa bambu sulingan (Bambusa sp.). Pohon Tlebokan plengeh (jw.) diduga merupakan cembirit (komunikasi pribadi dengan pemandu) dengan keliling batang sekitar 58 cm. Demikian pula sengon di Stasiun 1 Song Gudel memiliki keliling batang lebih dari 60 cm.

4.2 Parameter Lingkungan

Secara umum parameter lingkungan selama 70 hari di lima stasiun Gunung Api Purba Nglanggeran tidak menunjukkan perbedaan (Tabel 1). pengaruh klimatik-edafik ini relatif sama terhadap laju dekomposisi.

Tabel 1. Rerata parameter fisikokimia di Gunung Api Purba Nglanggeran

Lokasi Parameter fisiko-kimia tanah

pH Kelembaban (%) Temperatur (°C) Tektur Song Gudel 6,9 - 7,0 10 - 20 25 - 32 Lempung Gardu pandang 1 6,7 - 7,0 10 - 45 25 - 31 Lempung Gardu pandang 2 6,7 - 7,0 10 - 20 25 – 31 Lempung Gardu pandang 3 6,7 - 7,0 10 - 35 25 – 26 Lempung Gardu pandang 4 6,8 - 7,0 10 – 35 25 – 26 Lempung

Nilai kisaran pH terendah terdapat pada stasiun II, III, IV yaitu 6,7-7,0 sedangkan nilai kisaran pH tertinggi terdapat pada stasiun I yaitu 6,9-7,0. Nilai pH yang kisarannya sempit di stasiun I (Song gudel) menyebabkan mikroorganisme yang ada pada stasiun I kurang beragam dan kurang optimal dalam proses dekomposisi. Temperatur tanah yang tergolong tinggi sebesar 32°C ditemukan hampir di stasiun I. Hal ini disebabkan oleh pengukuran temperatur yang dilakukan pada awal siang hari. Penyebab lainnya adalah tanah pengambilan data merupakan dataran rendah di bawah pohon sengon (Albizzia falcata Back.) yang berdaun kecil dan lebih terbuka, sehingga intensitas cahaya yang diterima tinggi.

Menurut Soenardjo (1999) temperatur optimum untuk bakteri berkisar 27°C-36°C. Kisaran temperatur tersebut sangat baik untuk proses penguraian. Berdasarkan hasil penelitian, temperatur yang diperoleh berada dalam kisaran yang kurang baik untuk proses dekomposisi. Demikian pula tekstur tanah lempung di semua stasiun menyebabkan kondisi tanah anaerobik. Menurut Johnson & Damman (1991) kondisi ini kurang baik untuk proses dekomposisi. Kondisi tanah lempung tidak kemudian mengakibatkan kelembaban tanah tinggi disebabkan porositasnya yang rendah, karena penelitian dilakukan di akhir musim kemarau dimana curah hujannya sangat rendah bahkan nol.

4.3 Laju Dekomposisi

Pada penelitian ini dekomposisi dapat diartikan sebagai penghancuran bahan organik mati secara gradual yang dilakukan oleh agen biologi maupun fisika (Sunarto, 2003). Perubahan bobot kering seresah daun di kelima stasiun mengalami penurunan dengan lamanya penguraian per 14 hari. Penurunan bobot kering daun terbesar terlihat pada stasiun II (Gardu Pandang 1) yaitu pada minggu ke 10. Nilai penyusutan adalah 1,83 gram dalam waktu 70 hari dengan bobot yang hilang/terdekomposisi adalah 64,4 %. Penyusutan bobot kering serasah daun terendah terdapat pada stasiun I (Song Gudel) sebesar 0,04 gram dalam waktu 70 hari dengan persentase bobot yang hilang adalah 1,5 %. Untuk hari ke 14 stasiun I dan hari ke 42 stasiun III bobot kering seresah daun bernilai negatif. Hal ini disebabkan berat seresah justru bertambah dan tidak disertakan dalam analisis. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah temperatur dan kelembaban. Hasil penyusutan berat kering serasah yang terurai selama 70 hari. Hasilnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Laju dekomposisi seresah pada 5 stasiun Gunung Api Purba Nglanggeran Stasiun Minggu ke – (gr) 2 4 6 8 10 Song Gudel -0,06* 0,12 0,07 0,04 0,04 - 5,8 % 1,9 % 1,5 % 1,5 % Gardu pandang 1 1,74 3,02 0,15 1,56 1,83 41,4 % 61,0 % 6,1 % 54,17 % 64,4 % Gardu pandang 2 0,13 0,18 -0,01* 0,06 0,20 7,3 % 11,3 % - 3,6 % 12,0 % Gardu pandang 3 0,16 0,27 0,10 0,11 0,16 6,8 % 10,9 % 4,8 % 4,4 % 6,6 % Gardu pandang 4 0,26 0,16 0,26 0,23 0,34 12,8 % 10,7 % 16,3 % 11,4 % 16,7 % Rerata 17 % 20 % 7 % 15 % 20 % Laju dekomposisi tertinggi terjadi pada stasiun II, hal ini diduga berhubungan erat dengan kehilangan bahan organik dan organik yang mudah larut (pelindihan) dan juga hadirnya mikroorganisme yang berperan dalam perombakan beberapa zat yang terkandung dalam serasah daun. Faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi adalah faktor fisikokimia tanah (temperatur, kelembaban, dan pH) dan faktor biotik tanah (fraksi tanah dan mikroorganisme-arthropoda tanah/dekomposer). Arthropoda tanah yang terlibat dan teramati dalam penelitian adalah kelompok Familia Formicidae dari Genus Formica dan Formidea dengan jumlah yang tidak terlalu melimpah. Faktor lain yang mempengaruhi laju dekomposisi adalah jenis seresah daun.

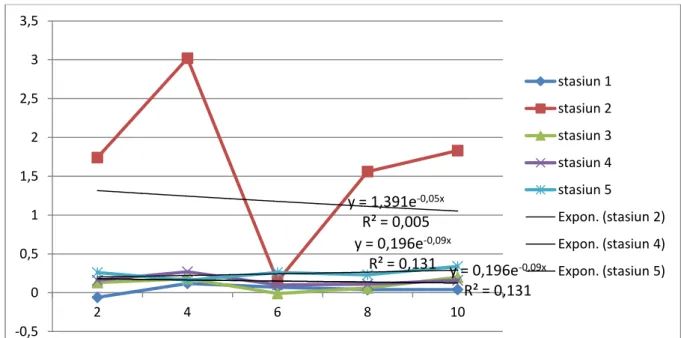

Konstanta pelapukan (k) umumnya dipakai untuk membandingkan laju dekomposisi antar spesies tanaman atau antar berbagai lingkungan. Nilai k yang berbeda dari 5 (lima) stasiun di Gunung Api Purba Nglanggeran dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Konstanta pelapukan (k) laju dekomposisi seresah daun di Gunung Api Purba Nglanggeran y = 1,391e-0,05x R² = 0,005 y = 0,196e-0,09x R² = 0,131 y = 0,196e-0,09x R² = 0,131 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2 4 6 8 10 stasiun 1 stasiun 2 stasiun 3 stasiun 4 stasiun 5 Expon. (stasiun 2) Expon. (stasiun 4) Expon. (stasiun 5)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehilangan berat seresah lebih cepat pada minggu ke-2 dan ke-10. Itupun tidak pada setiap stasiun sama. Laju dekomposisi dengan nilai konstanta yang dapat diukur secara eksponensial hanya pada stasiun II (k -0,05), IV (k -0,09), dan V (k -0,09) (Gambar 2). Kehilangan berat serasah yang cepat sudah umum pada beberapa minggu pertama dan dilaporkan oleh beberapa peneliti diantaranya Torreta & Takeda (1999); De Costa & Atapattu (2001); Chuyong et al.(2002), namun jarang dilaporkan terjadi di minggu akhir. Konstanta laju dekomposisi yang nilainya sangat kecil (< 0,1). Hal ini menunjukkan laju dekomposisi di Gunung Api Purba Nglanggeran tidak terlalu teramati pada akhir musim kemarau selama 70 hari.

Beberapa alasan dikemukakan untuk menjelaskan hal tersebut. Pertama, proses fisika dan biologi terjadi pada umumnya kehilangan berat seresah dari fraksi yang mudah larut air dibanding fraksi lignocellulose (Andren & Paustian, 1987). Fraksi yang sukar larut (lignocellulose) umumnya terdiri atas lignin, cellulose dan xylan (Andren & Paustian, 1987). Setiap jenis tumbuhan memiliki sifat seresah daun yang berbeda, demikian pula fraksi

lignocellulosenya. Jenis tanaman yang diteliti memiliki karakteristik tersebut khususnya

akasia (Acacia farnesiana Willd.).

Kedua, secara umum tingkat penghancuran seresah (kehilangan berat) adalah lebih tinggi di dataran rendah dibanding didataran tinggi. Hal ini disebabkan perbedaan permukaaan air tanah sepanjang tahun, khususnya di musim kemarau panjang. Haraguchi et

al. (2002) menyatakan kedalaman muka air tanah merupakan faktor lingkungan yang paling

penting pada laju dekomposisi. Lebih lanjut ditulis laju dekomposisi ditentukan oleh aktifitas mikroorganisme di dalam tanah, jumlah mikrobia dalam tanah, dan kondisi lingkungannya (contoh, kondisi aerobik atau anaerobik).

Pada penelitian ini, temperatur relatif stabil (baik variasi dalam harian, ataupun mingguan), dengan demikian pengaruh jenis tumbuhan dan variasi muka air tanah sepanjang tahun merupakan faktor yang paling penting dalam mempengaruhi aktifitas mikrobia dan arthropoda tanah pendekomposisi serasah pada permukaan lantai hutan. Lebih lanjut, terlihat aktivitas arthropoda tanah di lantai hutan mempengaruhi laju dekomposisi seresah (Prescott, 1996). Dekomposisi bahan organik sebagian besar merupakan hasil aktivitas mikrobia. Aktifitas arthropoda tanah dan mikrobia tidak dimonitor dalam penelitian ini.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa spesies tanaman yang berasal dari lingkungan yang miskin hara menghasilkan serasah yang lebih sulit terdekomposisi dibanding dengan serasah yang berasal dari lingkungan yang kaya hara (subur) (Murayama & Zahari, 1992; Van Breemen, 1995; Aerts and Caluwe, 1997).

SIMPULAN & SARAN

Perbedaan hilangnya berat seresah daun pada kelima stasiun di Gunung Api Purba Nglanggeran lebih ditentukan jenis tanaman. Faktor lain yang diduga turut memperlambat laju dekomposisi adalah kehadiran arthropoda tanah dan aktivitasnya yang rendah, ditambah lagi kondisi tanah lempung yang bersifat anaerobik.

Penelitian lanjutan untuk laju dekomposisi setiap jenis pada perbedaan ketinggian perlu dilakukan, terutama pada tanaman dominan di Gunung Api Purba Nglanggeran yang tinggi kanopinya mencapai 20 meter dimana kanopinya tidak pernah lebih dari 10 meter. Penelitian lanjutan dapat pula untuk membandingkan proses dekomposisi pada gundukan (hummock) dan cekungan (hollow) di lokasi hutan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Aerts, R. and Caluwe, H. D. 1997. Nutritional and Plant-mediated controls on leaf litter decomposition of Carex species. Ecology. 78: 244-260.

Aflizar. 2003. Sarasah dan Karakteristik fisika dan unsur hara dalam tanah hutan hujan topis superbasah di Pinang-Pinang. Tesis Pasca Sarjana Pertanian Universitas. Padang. 141 hal.

Anonim. 2011. Pesona Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran di Jogja.

http://novero2011.student.umm.ac.id/2011/08/12/pesona-wisata-Gunung-Api-Purba-Nglanggeran-di-jogja/diunduh 12 September 2014

Anonim. 2012. Profil Daerah Kabupaten Gunungkidul. Badan Perencana Pembangunan Daerah. Wonosari

Andren, O. and Paustian, K. 1987. Barley straw decomposition in the field: a comparison of models. Ecology, 68: 1190-1200.

Ardhiansyah M.A. 2012. The Diversity of Butterfly in Ancient Volcano Mount of

Ngglanggerran Yogyakarta Regency. Paper for International Conference on Biology,

Environment and Chemistry (ICBEC). Bangkok

Ariani, S. 2003. Peranan Thricoderma harzianum terhadap kecepatan dekomposisi berbagai sumber bahan organic dan kualitas kompos yang dihasilkannya. Skripsi Sarjana Pertanian Unversitas Andalas. Padang. 50 hal.

Chuyong, G. B., Newbery, D. M., and Songwe, N. C. 2002. Litter breakdown and

mineralization in a central African rain forest dominated by ectomycorrhizal trees.

Biogeochemistry, 61: 73-94.

De Costa, W. A. J. M. and Atapattu, A. M. L. K. 2001. Decomposition and nutrient loss from prunings of different contour hedgerow species in tea plantations in the sloping highlands of Sri Lanka. Agroforestry Systems, 51: 201-211.

Dezzeo, N., Herrera, R., Escalante, G., and Briceno, E. 1998. Mass and nutrient loss of fresh plant biomass in a small black-water tributary of Caura river, Venezuelan Guayana.

Biogeochemistry, 43: 197-210.

Ewusie, J. Y. 1990. Pengantar Ekologi Tropika. (Terjemahan dari Element of Tropical Ecology). Penerbit ITB. Bandung.

Guo, L. B. and Sim, R. E. H.1999. Litter decomposition and nutrient release via litter decomposition in New Zealand eucalypt short rotation forests. Agriculture,

Guo, L. B. and Sim, R. E. H. 2001. Effects of light, temperature, water and meatworks effluent irrigation on eucalypt leaf litter decomposition under controlled environmental conditions. Applied Soil Ecology.17: 229-237.

Haraguchi, A., Kojima, H., Hasegawa, C., Takahashi, Y., Iyobe, T. 2002. Decomposition of organic matter in peat soil in a minerotrophic mire. European Journal of Soil

Biology, 38: 89-95.

Johnson, L. C. and Damman, A. W. H. 1991. Species-controlled sphagnum decay on a south Swedish raised bog. Oikos. 61: 234-242.

Kochy, K. and Wilson, S. D. 1997. Litter decomposition and nitrogen dynamic in aspen

forest and mixed-grass prairie. Ecology. 78: 732-739.

Moore, T. R., Bubier, J. L., Frolking, S. E., Lafleur, P. M., and Roulet, N. T. 1984. Plant biomass and production and CO2 exchange in an ombrotrphic bog. Journal of

Ecology, 90: 25-36.

Moro, H.K.E.P., 2014a. Inventarisasi tumbuhan introdus di Gunung api Purba Nglanggeran. Prosiding Seminar Nasional Biodiversitas Universitas Airlangga. Surabaya

Moro, H.K.E.P., 2014b. Jenis-jenis arthropoda tanah di Gunung api Purba Nglanggeran. Prosiding Seminar Nasional Biodiversitas Wallacea Universitas Mataram. Lombok Mufti F. 2012. Analisis Vegetasi di Kawasan Ekowisata Gunungapi Purba Nglanggeran

Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Sains Teknologi UIN

Sunan kalijaga. Yogyakarta

Mulyaningsih S dan S Sanyoto. 2012. Geologi Gunung Api MerApi sebagai Acuan dalam

Interpretasi Gunung Api Komposit Tersier di Daerah Gunung Gede Imogiri Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi

(SNAST) Periode III ISSN: 1979-911X. Yogyakarta

Murayama, S. and Zahari, A. B. 1992. Biochemical decomposition of tropical forest. In

Proceeding of the International Symposium on Tropical Peatland. Kuching.

Sarawak, Malaysia. pp. 124-133.

Prescott, C. E. 1996. Influence of forest floor type on rates of litter decomposition in microcosms. Soil Biology and Biochemistry, 28: 1319-1325

Regina, I. S. and Tarazona, T. 2001. Nutrient pools to the soil through organic matter and

throughfall under a Scot pine plantation in the Sierra de la Demanda, Spain. European Journal of Soil Biology, 37: 125-133.

Ribeiro, C., Madeira, M., and Araujo, M. C. 2002. Decomposition and nutrient release from leaf litter of Eucalyptus globulus grown under different water and nutrient regimes.

Rogers, H. M. 2002. Litterfall, decomposition and nutrient release in a lowland tropical rain forest, Morobe Province, Papua New Guinea. Journal of Tropical Ecology,18: 449-456.

Saetre, P. 1998. Decomposition, microbial community strusture, and earthworm effects along a birch-spure soil gradient. Ecology. 79: 834-846.

Soenardjo, N. 1999. Produksi dan Laju Dekomposisi Serasah Mangrove dan Hubungannya dengan Struktur Komunitas Mangrove di Kaliuntu Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Tesis. Ilmu Kelautan.Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor

Sunarto. 2003. Peranan Dekomposisi dalam Proses Produksi Pada Ekosistem Laut. Tesis. Ilmu Kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor

Torreta, N. K. and Takeda, H.1999. Carbon and nitrogen dynamics of decomposing leaf litter in tropical hill evergreen forest. European Journal of Soil Biology, 35: 57- 63.

Van Breemen, N. 1995. Nutrient cycling strategies. Plant and Soil, 168-169: 321-326. Van Gorsel, J.T. 2012. Bibliography of The Geology of Indonesia & Surrounding Areas III :

Java, Madura, Java Sea. Ed.3. Bibliography of Indonesian Geology. Jakarta

Wartono dan A. Hendratno. 2010. Survei Geologi Gunung Purba Nglanggeran/ Wayang. Tim Survei Geologi UGM. Yogyakarta.

LAMPIRAN

Stasiun 1

Formidea 12; Formica 15; SpesiesA 2; Arachnida 0

Stasiun 2

Formidea 0; Formica 4; SpesiesA 0 ; Arachnida 0

Stasiun 3

Formidea 4; Formica 16; SpesiesA 0; Arachnida 1

Stasiun 4

Stasiun 5

Formidea 0; Formica 0; SpesiesA 0; Arachnida 0

Gambar 1. Arthropoda tanah yang teramati di Gunung Api Purba Nglanggeran

Gambar 2. Seresah daun Stasiun I Gambar 3. Seresah daun Stasiun II

Albizzia falcata Back.. Tlebokan Plengeh (Jawa)

Gambar 4. Seresah daun Stasiun III Gambar 5. Seresah daun Stasiun IV

Acacia farnesiana Willd Anacardium occidentale L

Gambar 6. Seresah daun Stasiun V Gambar 7. Peletakan litterbag posisi hummock

Gambar 8. Penimbangan Seresah daun Gambar 9. Pengukuran Parameter Lingkungan tim di lapangan