15 2.1 Kajian Pustaka

Penelitian terhadap geopark sudah dilakukan banyak peneliti termasuk Setyadi (2012), Farsani et al (2014), dan Edi (2014). Sedangkan untuk Batur Global Geopark masih sangat minim. Minimnya penelitian terhadap Batur Global Geopark karena objek ini baru. Selama ini komentar tentang Batur Global Geopark banyak muncul di media massa, namun semuanya berguna karena memberikan gambaran sepintas tentang pengembangan yang terjadi.

Setyadi (2012) menganalisis aspek pengelolaan kawasan cagar alam geologi Karangsambung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang fokus dalam menganalisis data secara deskriptif dan naratif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Konsep pengembangan Cagar Alam Geologi Karangsambung adalah taman batuan alam yang menyajikan fenomena evolusi bumi selama ratusan juta tahun. Harapan untuk menjadi geopark harus diikuti dengan usaha untuk mencapai tiga tujuan utama, diatantaranya memperkenalkan perlindungan warisan geologi kepada publik dan merangsang keingintahunan dan mengembangkan rasa kebangganaan terhadap warisan geologi yang ada. Tujuan kedua adalah untuk memperkuat upaya pengembangan kegiatan ekonomi lokal. Tujuan ketiga adalah pengembangan di bidang pendidikan.

Penelitian Setyadimemiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menganalisis geopark dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Perbedaannya

adalah penelitian Setyadi (2012) memfokuskan pada aspek pengelolaan kawasan geopark, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada respon para pemangku kepentingan pariwisata terhadap pengembangan geopark. Hasilnya dapat berupa perencanaan pengembangan wisata geopark. Penelitiannya selanjutnya dilakukan oleh Farsani et al (2014), tentang pengembangan geopark yang bertujuan untuk menilai strategi inovatif dari geoparks untuk keberlanjutan budaya. Metodologi penelitian ini meliputi penelitian primer dan sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mayoritas geopark terletak di daerah pedesaan dan geowisata berpeluang untuk menjaga keberlanjutan budaya dan pembangunan pedesaan. Mengenai hal ini, pengelola geopark memiliki beberapa kebijakan positif dalam merangsang penduduk setempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal dan konservasi sumber daya alam. Melalui promosi geowisata, berusaha untuk menghidupkan kembali budaya tradisional dan mengurangi dampak negatif budaya pariwisata.

Untuk pembangunan berkelanjutan sosial-budaya, pengelola geoparks mengadakan lokakarya, festival, pameran dan program pendidikan. Selain itu, geopark, melalui strategi yang inovatif, mencoba untuk memperkenalkan keterampilan tradisional penduduk setempat sebagai guide lokal. Geoproducts yang dibuat berdasarkan unsur-unsur geologi geoparks tidak hanya memperkenalkan produk lokal dan kerajinan untuk wisatawan, tetapi juga meningkatkan pengetahuan tentang geologi. Dengan demikian, geowisata memungkinkan para wisatawan dan pengunjung untuk melakukan perjalanan di

wilayah mereka untuk mendapatkan pengalaman, belajar dan menikmati warisan bumi.

Temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa geopark mencoba untuk menghidupkan kembali makanan tradisional, kesenian lokal dan budaya tradisional melalui promosi kepada wisatawan. Ini menunjukkan bahwa geoparks sebagai pelopor dalam pengembangan geopariwisata dapat dianggap sebagai dasar berkelanjutan untuk pengembangan pariwisata. Penelitian Farsani et al (2014) memiliki persamaan dengan penilitian ini karena sama menganalisis pengembangan geopark di suatu wilayah. Beberapa perbedaannya adalah penelitian Farsani et al (2014) menilai strategi inovatif dari pengembangan geopark untuk keberlanjutan budaya di wilayahnya. Jadi fokusnya adalah memberikan peniliaian terhadap pengembangan geopark, berbeda dengan penilitian terfokus pada respon masyarakat lokal, wisatawan dan industri pariwisata serta upaya pensosialisasian gagasan geopark lebih dipahami di kalangan stakeholder pariwisata.

Edi (2014) melakukan penelitian di kawasan wisata Batur Global Geopark, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi potensi wisata masing-masing daya tarik wisata pada kawasan wisata Batur Global Geopark dan mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan wisata Batur Global Geopark. Objek penelitian ini adalah daya tarik wisata pada kawasan wisata Batur Global Geopark. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar kawasan wisata Batur Global Geopark.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1596 KK yang terdapat di dua desa pada kawasan wisata Batur Global Geopark Kecamatan Kintamani yaitu Desa Batur Tengah dengan daya tarik taman wisata alam Penelokan dan Museum Gunungapi Batur dan Desa Trunyan dengan daya tarik wisata Kuburan Desa Trunyan. Sampel yang digunakan adalah 10% dari jumlah populasi dari kedua desa. Kemudian data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, kuesioner dan pencatatan dokumen sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan kondisi potensi wisata pada masing masing daya tarik wisata yang berada pada kawasan wisata Batur Global Geopark yaitu kondisi potensi daya tarik wisata taman wisata alam Penelokan tergolong baik, kondisi potensi daya tarik Wisata Desa Trunyan tergolong sedang dan kondisi potensi wisata daya tarik Wisata Museum Gunungapi Batur tergolong baik. Secara umum kondisi potensi wisata Kawasan Wisata Batur Global Geopark tergolong baik dan layak dijadikan sebagai daerah tujuan wisata bagi para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Terdapat dua bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Wisata Batur Global Geopark yaitu bentuk partisipasi vertikal seperti penyuluhan dan partisipasi horizontal seperti kerja bakti di sekitar lingkungan Batur Global Geopark.

Terdapat persamaan penelitian yang dilakukan oleh Edi (2014) dengan penelitian ini yaitu memiliki objek penelitian di Batur Global Geopark. Selain itu juga sama – sama melihat respon dari masyarakat lokal dimana geopark itu

dikembangkan. Perbedaannya, penelitian Edi (2014) melihat perkembangan Batur Global Geopark dari potensi dan bentuk partisipasi masyarakat. Pada penelitian ini lebih berfokus dalam menganalisis respon yang timbul dari pengembangan Batur Global Geopark yang nantinya akan berpengaruh bagi keberlanjutan pariwisata Kintamani kedepan. Respon ini bisa dilihat dari sikap, persepsi dan partisipasi para pemangku kepentingan pariwisata di Kintamani. Peneliti mencari respon baik dari masyarakat lokal, industri pariwisata dan wisatawan domestik dan mancanegara di kawasan Batur Global Geopark. Penelitian ini mencoba mengkaitkan bagaimana pengembangan Geopark di Kintamani direspon oleh masyarakat lokal, industi pariwisata dan wisatawan baik itu positif ataupun negatif. Selanjutnya, dari hasil respon (sikap, persepsi dan partisipasi) dapat melihat atau mengevaluasi pengembangan wisata Batur Global Geopark sesuai dengan harapan para stakeholder pariwisata dan menentukan upaya yang bisa ditempuh oleh pemegang kebijakan.

2.2 Konsep

Terdapat empat konsep yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu 1. Konsep respon masyarakat lokal, 2. Konsep industri pariwisata, 3. Konsep wisatawan, dan 4. Konsep Batur Global Geopark. Konsep-konsep tersebut diuraikan satu per satu berikut ini untuk memberikan batasan dan ruang lingkup permasalahan pada penelitian.

2.2.1 Respon Masyarakat Lokal

Sebelum melihat lebih jauh tentang respon masyarakat lokal, akan dijelaskan terlebih dahulu konsep tentang ‘respon’. Respon merupakan balasan

atau tanggapan seseorang terhadap sesuatu. Proses merespon dilatarbelakangi oleh tiga hal yakni sikap, persepsi dan partisipasi. Respon juga dapat memulai atau membimbing tingkah laku individu yang bersangkutan karena tanggapan yang dihasilkan merupakan pengaruh dari lingkungan tersebut (Swastha dan Handoko, 1997). Dalam berkomunikasi dengan dunia luar, orang menggunakan kelima indranya untuk menerima tanda-tanda dan pesan-pesan. Cara orang menerima dengan indra dan respons yang ditimbulkan berbeda-beda karena respons (persepsi, sikap, dan perilaku) seseorang dibentuk oleh budaya ( Eilers, 1995).

Sikap yang muncul dapat positif, yakni cenderung menyenangi, mendekati dan mengharapkan suatu objek. Seseorang disebut mempunyai respon positif apabila dilihat melalui tahap kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Sebaliknya, seseorang disebut mempunyai respon negatif apabila informasi yang didengar atau perubahan terhadap sesuatu objek tidak mempengaruhi tindakannya atau justru menghindar dan membenci objek tertentu.

Lebih lanjut Blumer dalam Ritzer, (2010) menjelaskan terdapat sebuah model yang dikenal dengan model stimulus respon. Model ini menekankan keutamaan peristiwa eksternal yakni tindakan manusia dilihat sebagai respon terhadap rangsangan yang terjadi di dunia luar. Tindakan manusia dapat sekaligus disengaja dan kreatif, dimana aktor memperhitungkan, mengenal, menilai, dan memutuskan pilihan dari berbagai alternatif tindakan yang ada.

Lebih lanjut untuk melihat masyarakat lokal secara lebih dalam, Koentjaraningrat (1990) menyatakan masyarakat berasal dari akar kata Arab

syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dikenal dengan istilah, saling “berinteraksi”. Pemakaian kata masyarakat sehari-hari biasanya meliputi juga “Community” dalam bahasa Inggris atau pada masyarakat berbahasa Inggris. Menurut Fairchild, et al (dalam Setiadi, 2006), Community (masyarakat lokal) atau komunitas merupakan bagian dari kelompok masyarakat (society) dalam lingkup yang lebih kecil, serta lebih terikat oleh tempat (teritorial). Dengan mengambil uraian masyarakat lokal menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas – batas tertentu, dimana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota-anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat lokal (community) adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar masyarakat lokal adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat. Jadi unsur pertama dari masyarakat lokal adalah adanya wilayah atau lokalitas, kedua adalah perasaan saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Perasaan bersama antara anggota masyarakat lokal itu disebut community sentiment yang memiliki tiga unsur di antaranya; seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan. Jadi, dalam penelitian ini respon masyarakat lokal yang dimaksud adalah sikap atau tanggapan yang diberikan oleh individu/ tokoh baik postif dan negatif yang berinteraksi dalam kegiatan pariwisata pada kawasan Batur Global Geopark.

2.2.2 Respon Industri Pariwisata

Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata (UU No.10 Tahun 2009). Menurut Yoeti (1985) industri pariwisata merupakan kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa (goods and service) yang dibutuhkan para wisatawan selama dalam perjalanannya. Jasa yang diperoleh tidak hanya oleh satu perusahaan yang berbeda fungsi dalam proses pemberian pelayanannya. Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri pariwisata yaitu: Biro Perjalanan Wisata (Travel Agent), Perusahaan Angkutan (Transportasi), Akomodasi Perhotelan, Bar dan Restoran, Souvenir dan Handicraft, Perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan aktifitas wisatawan, seperti; media massa, tempat orang menjual dan mencetak film, kamera, postcards, kantor pos, money changer, bank, dan lain-lain (Yoeti, 1983).

Dalam menjalankan perannya, industri pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal. Industri-industri pariwisata yang sangat berperan dalam pengembangan pariwisata adalah: biro perjalanan wisata, hotel dan restoran. Selain itu juga didukung oleh industri-industri pendukung pariwisata lainnya.

Biro perjalanan wisata merupakan jembatan penghubung antara wisatawan dengan penyedia jasa akomodasi, restoran, operator adventure tour, operator pariwisata dan lain-lain (Subadra, 2007). Umumnya wisatawan menggunakan jasa biro perjalanan wisata dalam menentukan rencana perjalannya (tour itenary), namun tidak tertutup kemungkinan wisatawan mengatur rencana perjalanannya sendiri. Berkaitan dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan respon industri pariwisata adalah sikap atau tanggapan dari pihak biro perjalanan wisata, hotel, dan restoran baik positif maupun negatif yang aktivitasnya mencakup pada kawasan Batur Global Geopark. Respon ini bisa terlihat dari sikap, persepsi dan partisipasi para industri dalam pengembangan Batur Global Geopark.

2.2.3 Respon Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Dalam konteks memahami respon wisatawan, akan dijelaskan siapa wisatawan itu. Pemerintah mengeluarkan UU No. 10 tahun 2009 yang menyatakan wisatawan adalah “orang yang melakukan wisata”. Wisatawan sering disebut sebagai orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungannya itu (Spillane, 1993). Definisi mengenai wisatawan secara teknikal biasanya digunakan dalam perspektif kepentingan tujuan bisnis, organisasi dalam suatu wilayah. Salah satu contoh definisi wisatawan secara teknikal adalah definisi yang dibuat oleh Organization of Economic Coorporation Development (OECD) dengan menggunakan istilah yang dikeluarkan oleh Komisi Ekonomi Liga Bangsa- bangsa (The Committee of Statistical Experts of the League of Nations, 1937) dalam Pitana (2005) yang menyatakan bahwa:

“Wisatawan adalah setiap orang yang mengunjungi suatu tempat selain tempat di mana dia biasanya tinggal, dan dengan periode setidak-tidaknya 24 jam”.

Organisasi pariwisata dunia juga memberikan suatu definisi terkait wisatawan. Wisatawan merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk rekreasi atau liburan. Seorang wisatawan melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi (UNWTO, 2011). Berdasarkan berbagai pengertian wisatawan itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara teknikal, pengertian mengenai wisatawan seharusnya memuat beberapa hal, di antaranya: pertama tempat tinggal asal wisatawan dan lokasi tujuan wisatanya, kedua jangka waktu dan jarak perjalanan, ketiga tujuan dan kepentingan melakukan perjalanan (Pitana, 2005).

Dalam konteks sosiologis wisatawan, perubahan persepsi serta motivasi wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata terus menerus mengalami perubahan.Menurut Plog (1972 dalam Pitana 2005) wisatawan dapat dikelompokan berdasarkan tipologi wisatawan sebagai berikut:

1. Allocentris, yaitu wisatawan hanya ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui, bersifat petualangan, dan mau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal.

2. Psycocentris, yaitu wisatawan yang hanya ingin mengunjungi daerah tujuan wisata sudah mempunyai fasilitas yang sama dengan di negaranya. 3. Mid-Centris, yaitu terletak di antara tipologi Allocentris dan Psycocentris.

Menurut Pitana (2005), tipologi wisatawan perlu diketahui untuk tujuan perencanaan, termasuk dalam pengembangan kepariwisataan. Tipologi yang lebih sesuai adalah tipologi berdasarkan atas kebutuhan riil wisatawan sehingga pengelola dalam melakukan pengembangan daya tarik wisata sesuai dengan segmentasi wisatawan. Dalam penelitian ini, wisatawan yang dimaksud adalah orang/ sekelompok orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk liburan baik dari dalam negeri (domestik) ataupun asing (mancanegara) dan berkunjung/ menginap di kawasan Batur Global Geopark. Respon wisatawan yang dimaksud adalah sikap atau tanggapan wisatawan baik positif maupun negatif yang muncul karena adanya rangsangan berupa interaksi yang terbentuk pada kawasan Batur Global Geopark.

2.2.4 Batur Global Geopark

Geopark pertama kali berkembang di Eropa tahun 1999 dan kemudian diikuti dengan pembentukan European Geopark Network (EGN) pada tahun 2000. Konsep ini mendapat dukungan dari UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) dengan membentuk UNESCO official Global Network of National Geoparks (GNG) pada tahun 2001. Hingga saat ini sudah terdapat 66 geopark di 21 negara yang masuk ke dalam keanggotaan GNG. Di Asia, Cina merupakan negara yang memiliki geopark terbanyak, yakni sebanyak 22 geopark, sedangkan di Asia Tenggara baru Malaysia yang memiliki geopark, yaitu geopark Pulau Langkawi dan Indonesia dengan Batur Global Geopark yang resmi ditetapkan pada 20 sepetember 2012 pada saat konferensi

geopark Eropa yang ke-11 di geopark Auroca, Portugal (Disbudpar Kabupaten Bangli, 2013).

Pada dasarnya geopark merupakan sebuah taman bumi. Namun, terminologi geopark bukanlah hanya sebagai taman bumi yang dipahami dan lebih dikaitkan dengan aspek wisata dan konservasi, tetapi merupakan suatu konsep baru yang mulai berkembang sejak tahun 1999. Konsep ini mengintegrasikan pengelolaan warisan geologi (geological heritages) dengan warisan budaya (cultural heritages) dari suatu wilayah untuk tiga tujuan utama, yakni konservasi, edukasi dan sustainable development. Dengan demikian, keberadaan sebuah geopark tidak hanya membawa misi konservasi dan ekonomi seperti layaknya sebuah taman yang memiliki berbagai atraksi, tetapi juga dapat menjadi media edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sebuah Taman Geologi yang selama ini hanya memiliki arti penting dan hanya dapat dinikmati oleh kalangan komunitas keilmuan tertentu untuk pengembangan ilmu, dengan konsep ini keberadaannya akan memberikan manfaat yang jauh lebih luas kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat tanpa kehilangan fungsinya sebagai sumber pengembangan ilmu (LIPI, 2012).

Geopark merupakan satu kawasan yang mempunyai warisan geologi yang bermakna di peringkat antarabangsa. Keadaan geologi yang terdapat didalamnya mungkin penting kepada pendidikan atau saintifik, nilai kualiti estetik atau keanehannya. Geopark bukan sekadar tertumpu kepada ciri-ciri geologi, tetapi meliputi nilai tapak terhadap ekologi, arkeologi, sejarah dan warisan budaya. Konsep asas geopark adalah pembangunan ekonomi secara mapan melalui

warisan geologi atau geotourism. Geopark merupakan satu kaedah bagi melindungi kawasan yang mempunyai kepentingan geologi di peringkat daerah, negara dan antarabangsa. Geopark dilindungi melalui peruntukan undang undang yang telah ditetapkan oleh sesebuah negara atau pun daerah (Global Geopark Network, 2006).

2.3 Landasan Teori

Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori index iritasi masyarakat (Irridex) dan teori siklus hidup area pariwisata. Penggunaan kedua teori tersebut dijelaskan secara lebih rinci berikut ini.

2.3.1 Teori Irridex

Dalam hubungan dengan evolusi sikap masyarakat terhadap wisatawan, Doxey (1976 dalam Pitana 2005) sudah mengembangkan sebuah kerangka teori yang disebut irridex (iritation index). Model Irridex dari Doxey ini menggambarkan perubahan sikap masyarakat lokal terhadap wisatawan secara linier. Sikap yang mula-mula positif berubah menjadi semakin negatif seiring dengan pertambahan jumlah wisatawan. Secara evolutif, Greenwood (1977 dalam Pitana 2005) melihat bahwa hubungan antara wisatawan dan masyarakat lokal menyebabkan terjadinya proses komersialisasi dari keramahtamahan masyarakat lokal. Pada awalnya wisatawan dipandang sebagai 'tamu' dalam pengertian tradisional, yang disambut dengan keramahtamahan tanpa motif ekonomi. Dengan semakin bertambahnya jumlah wisatawan, maka hubungan berubah terjadi atas dasar pembayaran, yang tidak lain daripada proses komersialisasi, dimana masyarakat lokal sudah mulai agresif terhadap wisatawan, mengarah kepada

eksploitasi dalam setiap interaksi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Pada fase-fase seperti ini, banyak ditemui tindakan kriminal terhadap wisatawan. Fase ini biasanya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan pengaturan pariwisata secara melembaga dan profesional, sehingga hubungan wisatawan dengan masyarakat lokal tidak semakin memburuk. Profesionalisme menjadi inti pokok untuk membina hubungan baik dengan wisatawan, dan sangat memperhatikan kelanjutan hubungan di masa-masa yang mendatang. Tahapan-tahapan sikap masyarakat terhadap digambarkan sebagai berikut:

Euphoria. Kedatangan wisatawan diterima dengan baik, dengan sejuta harapan. Ini terjadi pada fase-fase awal perkembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, dan umumnya daerah tujuan wisata tersebut belum mempunyai perencanaan.

Apathy. Masyarakat menerima wisatawan sebagai sesuatu yang lumrah, dan hubungan antara masyarakat dengan wisatawan didominasi oleh hubungan komersialisasi. Perencanaan yang dilakukan pada daerah tujuan wisata pada fase ini umumnya hanya menekankan pada aspek pemasaran.

Annoyance. Titik kejenuhan sudah hampir dicapai, dan masyarakat mulai merasa ternganggu dengan kehadiran wisatawan. Perencanaan umumnya berusaha meningkatkan prasarana dan sarana, tetapi belum ada usaha membatasi pertumbuhan.

Antagonism. Masyarakat secara terbuka sudah menunjukkan ketidaksenangannya, dan melihat wisatawan sebagai sumber masalah. Pada fase

ini perencana baru menyadari pentingnya perencanaan menyeluruh. Untuk lebih jelasnya, berikut visualisasi tingkat iritasi masyarakat dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Tingkat Iritasi Masyarakat terhadap Pariwisata Sumber: Doxey (1976 dalam Pitana 2005)

Dalam konteks Batur Global Geopark, sikap yang diperlihatkan oleh masyarakat bisa dikategorikan masuk pada tahapan apathy. Beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran adalah pertama, masyarakat menerima wisatawan sebagai sesuatu yang lumrah, dan hubungan antara masyarakat dengan wisatawan didominasi oleh hubungan komersialisasi. Hal ini juga bisa menjadi penyebab interaksi antara masayarakat dan wisatawan yang tidak baik. Dalam artian masyarakat lokal seperti pedagang acung dan petugas perahu boat menganggap bahwa wisatawan adalah sumber uang. Akibatnya, wisatawan selalu merasa dipaksa untuk membeli produk yang ditawarkan. Kedua, perencanaan yang dilakukan di kawasan Batur Global Geopark umumnya hanya menekankan pada

aspek pemasaran. Dengan masuknya kawasan pariwisata kintamani pada Global Geopark Network, masyarakat termasuk pemerintah hanya melihat sebagai bahan promosi yang baik karena berlabelkan UNESCO. Padahal, justru permasalahan yang terjadi saat ini adalah turunnya citra pariwisata Kintamani akibat kualitas pelayanan yang tidak memuaskan kepada wisatawan. Jadi, yang penting untuk dilakukan adalah memanajemen pariwisata dengan implementasi dari konsep Batur Global Geopark.

2.3.2 Teori Siklus Hidup Area Pariwisata

Pengembangan pariwisata di Kintamani sebelum masuknya gagasan geopark telah memberikan dampak yang cukup banyak dirasakan oleh masyarakat lokal. Dalam melihat dampak dari adanya geopark di Kintamani bisa dilakukan dengan melihat kondisi pariwisata yang sedang terjadi. Menurut Butler (2006) terdapat beberapa fase pengembangan pariwisata (siklus hidup area pariwisata) yang membawa implikasi serta dampak yang berbeda, di antaranya:

Eksplorasi atau penemuan (Exploration), pada tahap ini destinasi masih relatif belum terjamah dan baru dikenal beberapa wisatawan. Pada tahap ini terjadi kontak yang tinggi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, karena wisatawan menggunakan fasilitas lokal yang tersedia. Karena jumlah yang terbatas dan frekuensi yang jarang, maka dampak sosial budaya ekonomi pada tahap ini masih sangat kecil.

Keterlibatan (Involvement), pada tahapan ini merupakan tahap pelibatan masyarakat terhadap situasi yang berkemang di daerah mereka. Dengan

meningkatnya jumlah kunjungan, maka sebagaian masyarakat lokal mulai menyediakan berbagai fasilitas yang memang diperuntukan bagi wisatawan. Kontak antara wisatawan dengan masyarakat masih tinggi dan masyarakat mulai mengubah pola-pola sosial yang ada untuk merespon perubahan ekonomi yang terjadi. Disinilah mulainya suatu daerah menjadi suatu destinasi wisata, yang ditandai oleh mulai adanya promosi.

Pembangunan (Development), investasi dari luar mulai masuk, serta mulai munculnya pasar wisata secara sistematis. Daerah semakin terbuka secara fisik, dan promosi semakin intensif, fasilitas lokal sudah tersisih atau digantikan oleh fasilitas yang benar-benar berstandar internasional, dan atraksi buatan sudah mulai dikembangkan, menambahkan atraksi yang asli alami. Berbagai barang dan jasa impor termasuk tenaga kerja asing, untuk mendukung perkembangan pariwisata yang pesat.

Konsolidasi (Consolidation), pariwisata sudah dominan dalam struktur ekonomi daerah, dan didominasi ekonomi ini dipegang oleh jaringan internasional atau major chains and franchise. Jumlah kunjungan wisatawan masih naik, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Pemasaran semakin gencar dan diperluas untuk mengisi fasilitas yang sudah dibangun. Fasilitas lama sudah mulai ditinggalkan.

Stagnan (Stagnation), kapasitas berbagai faktor sudah terlampaui diatas daya dukung (carring capacity) sehingga menimbulkan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Kalangan industri sudah mulai bekerja keras untuk memenuhi kapasitas dari fasilitas yang dimiliki, khususnya dengan mengharapkan repeater guest dan wisata konvensi/bisnis. Pada fase ini, atraksi buatan sudah mendominasi

atraksi asli alami (baik budaya ataupun alam), citra awal sudah mulai luntur, dan destinasi sudah tidak lagi populer.

Penurunan (Decline), wisatawan sudah mulai beralih ke destinasi wisata baru atau pesaing, dan yang ditinggal hanya “sisa-sisa”, khususnya wisatawan yang hanya berakhir pekan. Banyak fasilitas pariwisata sudah beralih atau dialihkan fungsinya untuk kegiatan non-pariwisata, sehingga destinasi semakin tidak menarik bagi wisatawan. Partisipasi lokal mungkin meningkat lagi, terkait dengan harga yang merosot turun dengan melemahnya pasar. Destinasi bisa saja berkembang menjadi destinasi kelas rendah atau secara total kehilangan jati diri sebagai destinasi wisata.

Peremajaan (Rejuvenation), perubahan secara dramatis bisa terjadi (sebagai hasil dari berbagai usaha berbagai pihak, menuju perbaikan atau peremajaan. Peremajaan ini bisa terjadi karena inovasi dan pengembangan produk baru, atau menggali atau memanfaatkan sumber daya alam dan budaya yang sebenarnya. Berbagai tahapan dalam siklus hidup pariwisata tersebut secara visual seperti pada Gambar 2.2.

Gambar. 2.2

Siklus Hidup Area Pariwisata Sumber: Butler, 2006

Dalam penelitian ini, teori siklus hidup area wisata akan membantu memperjelas posisi perkembangan Kintamani dalam industri kepariwisataan di Bali. Dilihat dari beberapa indikator perkembangan pariwisata Kintamani telah mencapai pada fase Konsolidasi (Consolidation), pariwisata sudah dominan dalam struktur ekonomi daerah, dan didominasi ekonomi ini dipegang oleh jaringan internasional atau major chains and franchise. Jumlah kunjungan wisatawan masih naik, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Pemasaran semakin gencar dan diperluas untuk mengisi fasilitas yang sudah dibangun. Fasilitas lama sudah mulai ditinggalkan. Kalangan industri sudah mulai bekerja keras untuk memenuhi kapasitas dari fasilitas yang dimiliki, khususnya dengan mengharapkan repeater guest dan wisata konvensi/ bisnis.

Sebagai contoh, rerstoran yang ada Kintamani melakukan kerjasama dengan biro perjalanan wisata dengan memberikan potongan harga jika membawakan tamu. Pada fase ini, atraksi buatan sudah mendominasi atraksi asli alami (baik budaya ataupun alam), citra awal sudah mulai luntur, dan destinasi sudah tidak lagi populer. Pada kasus ini Kintamani dikunjungi karena ada kerjasama restoran dan biro perjalanan wisata bukan karena keindahan danau dan gunung Batur sebagai faktor penarik yang utama.

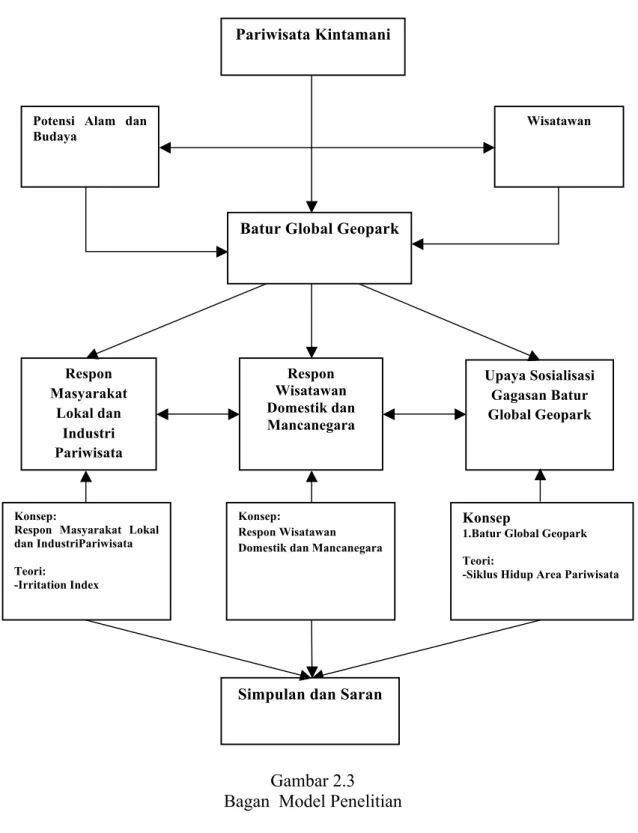

2.4 Model Penelitian

Kintamani sebagai salah satu destinasi pariwisata tentunya memiliki potensi dan peluang yang cukup besar dalam industri kepariwisataan Bali. Hal ini dikarenakan Kintamani memiliki keragaman alam dan budaya yang tidak dimiliki destinasi lain yang ada di Bali. Seiring perkembangannya, Kintamani mengalami berbagai macam permasalahan yang menyebabkan turunnya kualitas pariwisata yang diberikan kepada wisatawan. Penurunan kualitas ini membutuhkan berbagai upaya yang bisa mendongkrak citra pariwisata Kintamani kembali menjadi positif. Dengan melihat berbagai kondisi nyata di lapangan, banyak isu yang tengah menjadi perdebatan antara para pelaku pariwisata, pemerintah, dan masyarakat lokal (stakeholder pariwisata). Apabila hal ini dibiarkan begitu saja, banyak wisatawan akan mengalami kekecewaan dalam kunjungannya ke Kintamani. Dampaknya tentu bukan hanya pada eksistensi Kintamani, tetapi Bali sebagai destinasi pariwisata yang menaungi pariwisata Kintamani.

Saat ini pemerintah sedang berupaya memperbaiki citra pariwisata Kintamani dari keterpurukan. Salah satu upayanya adalah pengajuan Kintamani sebagai salah satu geopark yang mempunyai jaringan pasar dengan UNESCO. Dengan ditetapkannya geopark ini, tentunya para stakeholder pariwisata akan memberikan respon terhadap pengembangannya, baik itu positif ataupun negatif. Respon ini penting untuk diketahui karena perkembangan geopark di Kintamani dapat dievaluasi sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi wisatawan.

Untuk membahas permasalahan bagaimana respon masyarakat lokal, industri pariwisata, wisatawan, dan bagaimana upaya yang bisa ditempuh agar gagasan geopark dapat tersosialsiasikan di kalangan stakeholder dalam pengembangan Batur Global Geopark akan digunakan beberapa konsep diantaranya; konsep respon masyarakat lokal, konsep industri pariwisata, konsep respon wisatawan, konsep Batur Global Geopark. Pada acuan teori, penelitian ini menggunakan teori Iritation Index dan teori siklus hidup area pariwisata. Dengan menggunakan metode penelitian dan pendekatan kualitatif didukung data kuantitatif, diharapkan penelitian ini akan mampu menjawab permasalahan yang ada. Sehingga, akhir dari penelitian dapat memberikan simpulan dan saran yang berguna untuk membangun pariwisata Kintamani yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat dilihat model penelitian yang dilakukan pada Bagan 1.1 berikut.

Gambar 2.3 Bagan Model Penelitian

Pariwisata Kintamani

Konsep:

Respon Masyarakat Lokal dan IndustriPariwisata

Teori:

-Irritation Index

Batur Global Geopark

Respon Masyarakat Lokal dan Industri Pariwisata Respon Wisatawan Domestik dan Mancanegara Upaya Sosialisasi Gagasan Batur Global Geopark

Simpulan dan Saran Potensi Alam dan

Budaya

Wisatawan

Konsep:

Respon Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Konsep

1.Batur Global Geopark

Teori: