BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian penelitian tentang pengembangan dan pengelolaan di suatu daya tarik wisata melalui pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan oleh para peneliti yang mencermati hal-hal yang layak diteliti. Beberapa kajian yang dilakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah untuk menunjang bidang kepariwisataan dan keilmuan. Aspek yang diteliti juga mencerminkan hal-hal yang bervariasi atau melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan berbagai disiplin ilmu. Beberapa hasil penelitian yang ditemukan dalam kajian kepustakaan ini dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Adikampana (2009), Suwandana (2012), Bratayasa (2006), Huncke dan Koot (2012), serta Putra (2013).

Penelitian terdahulu oleh Adikampana (2009) dengan judul “Optimalisasi Kontribusi Pariwisata Ceking Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal” membahas kontibusi pariwisata terhadap perekonomian masyarakat Ceking diukur dari lama tinggal (length of stay) wisatawan di Ceking, dengan asumsi semakin lama length of stay-nya, maka semakin banyak pengeluaran wisatawan yang berarti semakin tinggi kontribusi pariwisata terhadap ekonomi masyarakat sekitarnya. Dari hasil penelitian disebutkan kontribusi pariwisata Ceking terhadap ekonomi masyarakat di sekitarnya belum optimal karena dari total kunjungan wisatawan hanya 3 %

yang menginap dengan length of stay rata-rata 10 hari. Distribusi pengeluaran wisatawan terbesar pada komponen akomodasi (65%), makanan dan minuman (14%), cinderamata (11%) dan transportasi (6%).

Dalam mengoptimalkan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi masyarakat direkomendasikan beberapa strategi. Pertama, strategi peningkatan lama tinggal pengunjung yaitu pengembangan wisata bernuansa budaya pedesaan, dan pengembangan atraksi wisata malam sesuai dengan kehidupan keseharian masyarakat setempat. Kedua, strategi pengembangan produk wisata yaitu pengembangan model inti-plasma antara hotel dan masyarakat pemilik rumah tradisional, pengembangan pemanfaatan bahan baku lokal dalam produk wisata Ceking, dan menjadikan transportasi tradisional sebagai bagian pengembangan village tourism.

Dalam kajian penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan lokasi penelitian yaitu di daya tarik wisata Ceking. Pada penelitian sebelumnya mengkaji kontribusi pariwisata terhadap ekonomi masyarakat sekitar daya tarik wisata secara umum. Penelitian pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan daya tarik wisata Ceking lebih fokus pada peran serta masyarakat dan petani pemilik lahan sawah berundak-undak yang mana sawah dan aktivitas pertaniannya menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Dalam penelitian ini berupaya memperoleh gambaran peran serta masyarakat Desa Tegallalang dalam pengembangan daya tarik wisata Ceking. Selain itu, keberlanjutan daya tarik wisata Ceking dengan daya tarik sawah berundak-undaknya sangat tergantung dari dukungan petani pemilik lahan. Petani pemilik sawah akan mendukung

pengembangan daya tarik wisata Ceking, jika mereka mendapat manfaat dari pembangunan tersebut sehingga perlu diberdayakan.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suwandana (2012) tentang “Pemberdayaan Petani Rumput Laut dalam Pengembangan Ekowisata di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung”. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui peran stakeholder dalam pemberdayaan petani rumput laut dan juga untuk mengetahui manfaat yang diperoleh petani rumput laut dalam pengembangan ekowisata di Nusa Penida. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam membantu pemecahan permasalahan yaitu teori pemberdayaan, teori masyarakat aktif dan teori struktural fungsional.

Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan petani rumput laut di Desa Lembongan memerlukan peran dari semua stakeholder yang terkait melalui kemitraan yang dibentuk untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial budaya dan lingkungan bagi masyarakat. Petani rumput laut masih perlu diberikan pelatihan manajerial, peningkatan kualitas pelayanan, sadar wisata, bantuan finansial serta sarana dan prasarana penunjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Suwandana ini dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata Ceking. Hal ini mengingat objek penelitian yang diteliti hampir sama yaitu meneliti mengenai masyarakat dan aktivitasnya dalam mendukung pengembangan pariwisata. Dari penelitian tersebut dapat diketahui

bagaimana cara untuk memberdayakan masyarakat lokal agar dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata khususnya petani yang lahan sawahnya dijadikan sebagai daya tarik wisata.

Tesis Bratayasa (2006) yang berjudul “Keterlibatan Masyarakat dan Dampak Sosial Budaya Pariwisata di Objek Wisata Pantai Senggigi Kabupaten Lombok Barat” membahas mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis keterlibatan masyarakat lokal dan dampak sosial budaya pengembangan pariwisata. Tesis ini mengggunakan beberapa teori yaitu teori pariwisata berbasis kerakyatan (community based tourism), pariwisata berkelanjutan, dan teori partisipasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif alur melalui proses verifikasi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat lokal terlibat dalam perencanaan, pengembangan, dan pengevaluasian infrastruktur dan suprastruktur pariwisata, keterlibatan masyarakat tersebut mengindikasikan pengembangan Objek Wisata Pantai Senggigi dikembangkan dengan konsep pariwisata berbasis kerakyatan. Selain itu pengembangan tersebut mengakibatkan dampak positif dalam bentuk pelestarian budaya masyarakat lokal, komodifikasi dan akulturasi budaya. Dampak negatifnya yaitu pelacuran dan tindak kejahatan.

Penelitian dilakukan oleh Huncke dan Koot (2012) yang berjudul “The Presentation of Bushmen in Cultural Tourism: Tourists’ Images of Bushmen and

the Tourism Provider’s Presentation of (Hai//om) Bushmen at Treesleeper Camp, Namibia” mengkaji pariwisata budaya di Treesleeper Camp Namibia dari dua sudut pandang yaitu wisatawan dan penyedia pariwisata berbasis masyarakat (Bushmen). Data disajikan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pembaca. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan wisatawan yang berkunjung ke Treesleeper Camp, Namibia dan masyarakat lokal (Bushmen) selaku pengelola pariwisata budaya tersebut.

Sama seperti penelitian dengan topik sejenis, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pariwisata di Namibia khususnya di Treesleeper Camp melibatkan masyarakat lokal mulai dari perencanaan, pengembangan sampai pada pelaksanaan kegiatan pariwisata. Penerapan pariwisata berbasis masyarakat di tempat ini memberikan manfaat ekonomi dan menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab bagi masyarakat lokal terhadap budaya yang mereka miliki yang nantinya diharapkan dapat mempertahankan kelestarian budaya. Di lain pihak yaitu dari perspektif wisatawan, pariwisata budaya berbasis masyarakat di Treeeleeper Camp memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal dan menemukan budaya asli yang unik.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Putra (2013) dengan judul “Peranan Desa Adat Sangeh dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Sangeh, Kabupaten Badung”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan potensi pariwisata yang dimiliki oleh daya tarik wisata Sangeh, sejauh mana peran desa adat dalam mengelola daya tarik wisata Sangeh, kendala yang dihadapi Desa Sangeh dalam mengelola dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat desa dengan mengelola

daya tarik wisata tersebut. Data disajikan dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa Sangeh memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata karena memiliki keunikan dan memberi manfaat bagi masyarakat Sangeh, sehingga pelestarian dan keberlanjutan Sangeh dapat dipertahankan di bawah peran dan partisipasi masyarakat Sangeh. Selain itu, masyarakat desa sebagai pengelola daya tarik wisata Sangeh melaksanakan program dengan baik dan sesuai dengan budaya dan religiusitas masyarakat Sangah yang berpikir bahwa Sangeh adalah pusat spiritual untuk pelestarian alam dan budaya Sangeh.

Artikel yang ditulis oleh Fagence (2001) dengan judul “Cultural Tourism: Strategic Interventions to Sustain A Minority Culture” memaparkan secara singkat sebuah studi kasus yang terjadi pada Suku Amish dan Mennonite (Anabaptis) di Lancaster County, negara bagian Pennsylvania, USA. Studi kasus ini untuk mengetahui apakah kegiatan pariwisata menimbulkan konsekuensi yang merugikan terhadap budaya kelompok minoritas yaitu suku Amish dan Mennonite. Artikel ini juga digunakan sebagai sarana untuk mempertimbangkan beberapa intervensi strategi yang dapat dijalankan secara kooperatif untuk mewujudkan keberlanjutan budaya mencapai tingkat yang positif. Isu penting yang terdapat pada jurnal adalah: Pertama, kurangnya kontrol dari masyarakat lokal selaku pemilik kebudayaan dan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam usaha pariwisata; Kedua, banyak perusahaan komersial memusatkan usahanya pada budaya tersebut; Ketiga, tidak ada kepastian apakah sumber daya budaya yang ada akan terus menarik wisatawan untuk berkunjung ke wilayah tersebut;

Keempat, tidak ada kejelasan motivasi wisatawan berkunjung; Kelima, adanya kepentingan publik dalam pertimbangan wisatawan yang memiliki rasa ingin tahu pada kelompok budaya tertentu.

Artikel lainnya oleh Guzman, Dkk (2011) dengan judul “Community Based Tourism In Cape Verde – A Case Study” membahas tentang pelayanan pariwisata di Pulau Fogo (Cape Verde) yang memberdayakan masyarakat lokal dalam menjalankan usaha wisata lokal dan memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung. Dalam artikel ini juga dibahas megenai persepsi wisatawan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh masyarakat lokal dan potensi pariwisata yanga ada di area tersebut. Bentuk pemberdayaan lainnya yaitu pemberian pelatihan pariwisata oleh kerjasama internasional, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, untuk masyarakat lokal. Pelatihan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Artikel yang terakhir ditulis oleh Polnyotee dan Thadaniti (2014) dengan judul “The Survey of Factors Influencing Sustainable Tourism at Patong Beach,

Phuket Island, Thailand”. Artikel ini menyampaikan studi tentang situasi keberadaan pariwisata di Pantai Patong dan faktor-faktor yang mempengaruhi pariwisata yang berkelanjutan di pantai tersebut. Data diperoleh dengan melakukan observasi langsung dan menyebarkan kuesioner. Sebanyak 120 masyarakat diberikan kuesioner untuk mengetahui tanggapannya tentang dampak dari pariwisata dan partisipasinya dalam kegiatan pariwisata. Sementara itu, sebanyak 120 wisatawan diwawancarai dan diberikan kuesioner untuk mengetahui

persepsinya mengenai atraksi, aksesibilitas, fasilitas dan keamanan. Dari hasil survey lapangan diketahui bahwa Pantai Patong menghadapi masalah lingkungan, ekonomi dan sosial di mana pariwisata sebagai penyebab utama timbulnya masalah-masalah tersebut dan partisipasi masyarakat rendah. Pantai Patong memiliki kompetensi pariwisata yang besar tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pariwisata seperti yang ditemukan pada situasi keberadaan pariwisata. Di lain pihak, partisipasi masyarakat rendah. Artinya, Pantai Patong harus dikembangkan dengan cara pengembangan pariwisata berkelanjutan disertai dengan partisipasi masyarakat dan pariwisata berbasis kerakyatan. Jurnal yang ditulis oleh Polnyotee dan Thadaniti ini menjadi acuan dan pembelajaran bahwa tanpa adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pariwisata akan menimbulkan dampak baik dampak lingkungan, sosial maupun ekonomi. Adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meminimalkan dampak-dampak tersebut.

Relevansi penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah membahas pemberdayaan masyarakat lokal melalui pariwisata berbasis kerakyatan (community based tourism) dalam mengelola potensi daya tarik wisata sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata di daya tarik wisata Ceking. Perbedaan objek penelitian tampak pada komunitas pengelolanya, lokasi penelitian, dan jenis potensi wisata yang dikelola. Pada penelitian terdahulu pengelola potensi daya tarik wisata adalah komunitas pemilik potensi. Sementara pengelolaan daya tarik wisata Ceking dilakukan oleh

komunitas lain yaitu Desa Pakraman Tegallalang padahal pemilik potensi tersebut adalah 2 (dua) komunitas yaitu Desa Pakraman Tegallalang dan Desa Kedisan. Dalam hal ini Desa Kedisan yang juga pemilik potensi tidak dilibatkan dalam pengelolaan daya tarik wisata Ceking.

2.2 Konsep

2.2.1 Pengelolaan

Pengelolaan berarti proses, cara, perbuatan pengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:534).

Menurut Darsoprajitno (2005:378-379) Pengelolaan dan manajemen memang berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak mudah diuraikan, sehingga seolah-olah mengelola dan manajemen tidak berbeda. Mengelola pengertiannya lebih dekat kepada mengendalikan atau menyelenggarakan, sedangkan manajemen yaitu runtunan pemanfaatan berbagai sumber daya secara berhasilguna untuk mencapai sasaran. Pengetahuan dan teknologi pengelolaan amat diperlukan untuk menjamin kesinambungan kegiatan kerja, termasuk bagaimana mengembangkannya sesuai dengan mantra waktu, ruang, dan prilaku budaya manusianya baik pengelola maupun para wisatawan yang datang berwisata. Demikian pula bagaimana teknologi pengelolaan antara wisatawan yang datang dengan objek dan daya tarik wisata yang dinikmatinya. Pengelolaan umumnya

dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Beberapa model pengelolaan dalam pengembangan pariwisata Bali Tengah antara lain:

1. Pengelolaan oleh desa adat. Desa adat sebagai pengelola utama, sedangkan pemerintah, pelaku pariwisata, dan warga subak sebagai mitra dalam pengelolaannya.

2. Pengelolaan oleh subak. Model ini mengetengahkan masyarakat yang terlibat langsung dalam subak yang mengelola dalam usaha memberdayakan masyarakat, sedangkan pemerintah, pelaku pariwisata dan adat sebagai mitra subak dalam pengelolaannya.

3. Pengelolaannya adalah pelaku pariwisata yang lebih banyak mengetahui tentang kepariwisataan, sedangkan masyarakat, pemerintah merupakan mitra kerjanya.

4. Pengelolaan oleh pemerintah. Pengelolaan ini biasanya dilakukan dengan atau melalui badan usaha milik pemerintah.

5. Pengelolaan oleh subak dan adat dilakukan secara bersama-sama sedangkan pemerintah dan pelaku pariwisata sebagai mitra subak dan adat.

6. Pengelolaan oleh badan pengelola. Model ini menawarkan konsep keterpaduan antara unsur-unsur yang terlibat dalam obyek wisata, seperti desa

adat, subak, pemerintah dan pelaku pariwisata secara bersama-sama mengelola sesuai peran masing-masing yang telah disepakati bersama. Pujaastawa, dkk (2005:140-142).

Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan daya tarik wisata Ceking yang dikelola oleh desa adat sebagai pengelola utama, sedangkan pemerintah, pelaku pariwisata dan warga subak sebagai mitra pengelolaannya.

2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Payne (dalam Pitana, 2011:2), pemberdayaan adalah proses untuk membantu masyarakat mendapatkan daya, kekuatan, atau kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial di dalam mengambil keputusan dan tindakan tersebut.

Konsep pemberdayaan muncul sebagai usaha untuk memberikan masyarakat lokal atau masyarakat marginal agar terlepas dari ketidakmampuan bersuara (voicelessness) dan ketidakberdayaan (powerlessness) (Pitana, 2011:3).

Menurut World Bank 2002 (Pitana, 2011:4), pemberdayaan pada dasarnya berisikan empat elemen pokok yaitu:

1) Access to information (akses terhadap komunikasi), karena informasi adalah modal dalam pengembangan kemandirian;

2) Inclusion/participation (penyertaan/partisipasi), yaitu kesempatan berparitisipasi dalam pembangunan pariwisata baik dalam proses

perencanaan, pelaksanaaan maupun pemanfaatan hasilnya sangat penting bagi masyarakat lokal;

3) Accountability (akuntabilitas). Akuntabilitas berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk dalam pengembangan kebijakan, pelaksanaan di lapangan, maupun pemanfaatan sumber daya termasuk dana; dan

4) Local organizational capacity (kapasitas organisasi lokal). Proses pemberdayaan masyarakat harus berisikan peningkatan kemampuan masyarakat untuk bekerjasama, mengembangkan dan memperkuat organisasi lokal, serta memobilisasi sumber daya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang merupakan kepentingan bersama.

5) Bentuk pariwisata yang dapat memberikan manfaat bagi penduduk setempat adalah pariwisata berbasis kerakyatan (community based tourism). Pariwisata ini bertumpu pada kekuatan rakyat. Pitana (2002: 101-102) menyatakan bahwa pembangunan pariwisata kerakyatan memiliki beberapa karakteristik ideal yaitu usaha yang dikembangkan berskala kecil, pemilikan dan pengelolaan dilakukan oleh masyarakat lokal (locally owned and managed). Sesuai dengan skalanya yang kecil dan pengelolaanya oleh masyarakat lokal, maka sebagian besar input yang digunakan baik pada saat konstruksi maupun operasi berasal dari daerah setempat. Aktivitas berantai (spin-off activity) yang ditimbulkan banyak, dengan adanya keterlibatan masyarakat lokal baik secara individual maupun kelembagaan, menjadi semakin besar. Adanya aktivitas berantai tersebut memberikan manfaat langsung yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Berbasiskan kebudayaan lokal, karena pelakunya

adalah masyarakat lokal. Pengembangan ramah lingkungan, yang tidak terkait dengan adanya konversi lahan secara besar-besaran serta tidak adanya perubahan bentuk bentang alam yang berarti. Melekatnya kearifan lokal (local wisdom) karena bercirikan keunikan daerah setempat. Penyebarannya tidak terkonsentrasi pada suatu kawasan, tetapi dapat menyebar ke berbagai daerah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembangunan berbasis kerakyatan akan lebih memberdayakan dan menguntungkan rakyat banyak, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, sehingga keseimbangan dan keberlanjutan potensi atau modal dasar kepariwisataan di daerah tersebut akan tetap terjaga dan terpelihara

Pitana (1999a:76) melihat pembangunan pariwisata kerakyatan berbeda dengan pariwisata konvensional. Pembangunan ini lebih dikenal dengan model bottom up, pembangunan sebagai social learning menuntut adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengelolaannya.

Paturusi (2008:48) menyatakan karakteristik kepariwisataan berbasis masyarakat yakni:

1) Berskala kecil

2) Dimiliki oleh anggota/kelompok masyarakat setempat, sehingga memberi manfaat bagi masyarakat setempat

3) Memberikan kesempatan kerja dan peluang ekonomi pada ekonomi setempat 4) Lokasinya tersebar tidak terkonsentrasi di suatu tempat

5) Desain dan kegiatan mencerminkan karakter wilayah setempat 6) Mengedepankan kelestarian wawasan budaya

7) Tidak mematikan industri dan kegiatan lainnya saling melengkapi 8) Menawarkan pengalaman yang berkualitas bagi wisatawan

9) Merupakan kegiatan usaha yang menguntungkan.

Menurut Korten (dalam Pujaastawa, 2002:16) menyatakan tiga alasan dasar mengenai pentingnya community management dalam pembangunan.

Pertama, adanya local variety (variasi lokal) yang tidak dapat diberikan perlakuan sama, di mana situasi daerah yang berbeda menutut sistem pengelolaan yang berbeda sehingga masyarakat lokal yang paling memahami situasi daerahnya. Kedua, adanya local resources (sumber daya lokal) yang secara tradisional telah dikelola oleh masyarakat setempat dari generasi ke generasi, pengambilan pengelolaan akan menimbulkan ketersinggungan bila tidak melibatkanya. Ketiga, adanya local accountability (tanggungjawab lokal) yang berarti bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat biasanya lebih bertanggung jawab, karena berbagai hal yang dilakukan terhadap sumber daya akan berpengaruh langsung terhadap mereka.

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi yang telah disusun sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata diartikan sebagai keterlibatan secara aktif dalam setiap proses pengembangan dari industri pariwisata, yaitu mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengevaluasian, dan penikmatan hasilnya (Pitana, 1999a : 78). Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut menjadi kontrol yang sangat efektif dan menjamin pengembangan suatu obyek wisata sesuai dengan perencanaan. Pengaturan ketentuan tentang daya tampung suatu obyek wisata

harus dilaksanakan dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat lokal dan tidak berdasarkan atas kepentingan seseorang atau golongan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses untuk membantu masyarakat Desa Tegallalang dan Desa Kedisan mendapatkan daya, kekuatan, atau kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial di dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata Ceking.

2.2.3 Daya Tarik Wisata

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut Yoeti (1996:178), suatu daerah tujuan wisata hendaknya memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1) Ketersediaan sesuatu yang dapat dilihat (something to see). Artinya, di tempat tersebut harus ada daya tarik yang berbeda dengan apa dimiliki daerah lain. 2) Sesuatu yang dapat dilakukan (something to do). Artinya, di tempat tersebut

selain banyaki yang dapat dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah tinggal lebih lama di tempat itu. 3) Sesuatu yang dapat dibeli (something to buy). Artinya, di tempat tersebut harus

tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing.

Menurut Yoeti (2006:167), secara garis besar terdapat empat kelompok yang merupakan daya tarik bagi wisatawan datang pada suatu negara daerah tujuan wisata tertentu, yaitu : natural attraction, build attraction, cultural attraction, dan social attraction.

1) Natural Attraction, termasuk dalam kelompok ini adalah pemandangan alam, laut, pantai, danau, air terjun, kebun raya, agrowisata, gunung berapi, serta flora dan fauna.

2) Build Attraction, termasuk dalam kelompok ini adalah bangunan dengan arsitektur yang menarik, seperti rumah adat, bangunan kuno dan bangunan modern.

3) Cultural Attraction, dalam kelompok ini termasuk diantaranya peninggalan sejarah (historical building), cerita-cerita rakyat (folklore), kesenian tradisional, museum, upacara keagamaan, festival kesenian dan semacamnya.

4) Social Attraction, yang termasuk kelompok ini adalah tata cara hidup suatu masyarakat (the way of life), ragam bahasa (languages), upacara perkawinan, upacara potong gigi, khitanan dan kegiatan sosial lainnya.

Wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata memerlukan berbagai kebutuhan dan pelayanan mulai dari keberangkatan sampai kembali lagi ke tempat tinggalnya. Aktivitas pariwisata sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti yang dilakukan setiap hari, wisatawan juga membutuhkan makanan dan minuman, tempat menginap, serta alat transportasi yang membawanya pergi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Menurut Cooper dalam Suwena (2010:88), untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan tersebut, daerah tujuan wisata harus didukung empat komponen utama atau yang dikenal dengan istilah “4A” yaitu: Attraction (atraksi), Accessibility (aksesibilitas), Amenities (fasilitas), dan Ancillary Services (pelayanan tambahan).

Daya tarik wisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sawah berundak yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan ke Desa Tegallalang.

2.2.4 Pengembangan Pariwisata

Dalam pengembangan pariwisata baik yang masih berupa potensi maupun yang berupa objek dan daya tarik wisata yang sudah ada harus sesuai dengan kriteria-kriteria pengembangan pariwisata. Menurut Grady dalam Suwantoro (2002:50), ada beberapa kriteria sebagai arahan yang lebih jelas dalam pengembangan pariwisata yaitu :

1. Decision making about the form of tourism in any place must be made in consultation with the local people and be acceptable to them.

2. A reasonable share of the profits derived from tourism must be return to the people.

3. Tourism must be based on sound environmental and ecological principles, be sensitive to local cultural and religious traditions and should not place any members of the host community in a position of inferiority.

4. The numbers of tourism visiting an area should not be such that they over shelm the local population and deny possibility of genuine human encounter. Pengambilan keputusan mengenai bentuk pengembangan pariwisata di setiap tempat harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan masyarakat lokal dan dapat diterima oleh masyarakat lokal tersebut. Hal ini dilakukan agar pengembangan pariwisata tersebut dapat berjalan dengan lancar, tidak mendapat halangan dari masyarakat lokal. Tanpa dukungan dari masyarakat lokal maka mustahil pengembangan pariwisata akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Sebagian keuntungan yang diperoleh dari pengembangan pariwisata akan diberikan kepada masyarakat lokal. Artinya, pengembangan pariwisata diharapkan

dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk menjaga kelestarian sumber daya yang ada.

Bentuk pariwisata yang dikembangkan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan dan ekologis, peka terhadap tradisi budaya dan agama setempat dan tidak harus menempatkan setiap anggota masyarakat tuan rumah dalam posisi inferiory. Pariwisata dikembangkan sesuai dengan daya dukung lingkungan yang dimiliki agar tidak menmbulkan kerusakan lingkungan. Selain itu, kegiatan pariwisata yang dikembangkan menghargai tradisi budaya dan agama setempat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara pihak pengembang dan masyarakat lokal. Dalam pengembangan pariwisata, masyarakat lokal perlu dilibatkan dan setiap proses pengembangan. Keterlibatan ini tentunya disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut.

Jumlah kunjungan wisatawan dalam suatu area tidak harus melebihi penduduk lokal dan menyangkal kemungkinan pertemuan dengan masyarakat asli setempat. Jumlah kunjungan wisatawan ke suatu area harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan, sehingga diperlukan batasan-batasan jumlah pengunjung agar tidak merusak lingkungan di sekitar area pariwisata. Bentuk pariwisata yang dikembangkan tidak membatasi interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Sehingga dengan demikian akan terjadi interaksi yang baik di antara kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan pengembangan pariwisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan pariwisata yang dapat diterima dan didukung oleh masyarakat lokal, dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan dan ekologis, peka terhadap tradisi budaya dan agama setempat, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal khususnya masyarakat Desa Tegallalang dan Desa Kedisan.

2.2.5 Pariwisata Berkelanjutan

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan berawal dari konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diharapkan akan memberi kesempatan pada generasi berikutnya untuk menikmati manfaat positif pembangunan, begitu juga dalam pembangunan pariwisata. (Swarbrooke, 1999:13), menyatakan

” from of tourism which meet the needs of tourist, the tourist industry, and the host communities today without compromising the ability of future generations to meet their own needs “

Pariwisata dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, industri pariwisata dan kebutuhan masyarakat lokal saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Artinya, pengembangan pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat lokal saai ini dan generasi berikutnya.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan didasarkan pada beberapa prinsip seperti yang dikemukakan United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2008:8) yaitu:

1) Semua pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus menjaga lingkungan hidup.

2) Pemerintah mendorong semua bentuk pembangunan kepariwisataan yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang langka.

3) Pengaturan perjalanan wisatawan dan pengunjung dari sisi waktu maupun ruang untuk memeratakan pembagian waktu liburan guna mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup.

4) Infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan kepariwisataan harus diprogramkan sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam.

5) Wisata alam atau wisata ekologi untuk menjaga warisan alam dan menghormati penduduk setempat serta tetap memperhatikan daya dukung tempat.

Jadi, pembangunan pariwisata berkelanjutan haruslah memanfaatkan sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung sehingga tidak menimbulkan kerusakan, menghormati sosial budaya masyarakat setempat dan memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan terdistribusi secara adil pada seluruh stakeholders.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) pembangunan pariwisata yang menekankan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. WTO (1999:42), menekankan ada tiga hal penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu quality, continuity, dan balance. 1. Quality. Sustainable tourism provides a quality experience for visitor, while

improving the quality of the host community and protecting the quality of environment.

2. Continuity. Sustainable tourism ensures the continuity of the natural resources upon which it based and the continuity of the cultural of the host community with satisfying experience for visitors.

3. Balance. Sustainable tourism balances the need of the tourism industry, supporters of environment, and the local community.

Pariwisata berkelanjutan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan sebuah pengalaman yang berkualitas bagi pengunjung, sementara itu juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan melindungi kualitas

lingkungan. Pariwisata menjamin kelangsungan sumber daya alam dan budaya masyarakat lokal dengan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung. Pariwisata berkerlanjutan juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri pariwisata, dukungan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Jadi, prinsip quality, continuity, dan balance harus diterapkan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Menurut Varesci (dalam Yoeti, 2008:245) menyebutkan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan harus meliputi:

1) Comprehensive approach, diperlukan adanya pendekatan menyeluruh didalam menentukan kebijakan yang akan diambil.

2) Integrated approach, pembangunan pariwisata harus terintegrasi, dimana pembangunan yang dilakukan di daerah (local) tidak bertentangan dengan pembangunan yang berskala nasional dan bahkan dengan kebijakan pembangunan pariwisata dalam ruang lingkup global.

3) Strategic approach, dalam melaksanakan pembangunan pariwisata untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan strategi yang ditetapkan berdasarkan pada suatu visi (sesuatu yang dicita-citakan) dan misi (cara pencapaiannya). Penetapan strategi oleh perencana akan memudahkan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Participatory approach, partisipasi masyarakat berhubungan dengan keterlibatan seluruh komponen dalam proses pengambilan keputusan (decision making) terhadap perencanaan yang akan dilakukan di kawasan yang akan ditingkatkan menjadi daerah tujuan wisata.

Pariwisata berkelanjutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pariwisata yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung sehingga tidak menimbulkan kerusakan, menghormati sosial budaya masyarakat setempat dan memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan

terdistribusi secara adil pada seluruh stakeholders yang ada di sekitar daya tarik wisata Ceking.

2.2.6 Pariwisata Berbasis Kerakyatan

Dalam pengembangan pariwisata yang berbasiskan kerakyatan, kegiatan masyarakat berbaur dengan kegiatan pariwisata sehingga sumber daya alam, budaya, industri, kearifan-kearifan lokal, dan sumber daya lokal lainnya yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang dijadikan sebagai obyek dan daya tarik pariwisata tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat lokal mendapatkan keuntungan ekonomi yang digunakan untuk kesejasteraan hidupnya dan menjaga kelestarian sumberdaya tersebut.

Pariwisata berbasis kerakyatan menintikberatkan pada keseimbangan dan keharmonisan di antara lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pengunjung atau wisatawan yang dijiwai dengan pemanfaatan kearifan-kearifan lokal sebagai daya tarik wisatanya, memelihara agar lingkungan tetap lestari, mengkomsumsi hasil pertanian setempat serta mencintai budaya, adat istiadat masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata diartikan sebagai keterlibatan secara aktif dalam setiap proses pengembangan dari industri pariwisata, yaitu mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengevaluasian, dan penikmatan hasilnya (Pitana, 1999a : 78). Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut menjadi kontrol yang sangat efektif dan menjamin pengembangan suatu obyek wisata sesuai dengan perencanaan.

Bentuk pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan memiliki keunggulan tersendiri seperti; penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk masyarakat, pendukung pelestarian budaya, adanya keyakinan yang lebih menjamin bagi upaya pelestarian sumber daya masyarakat setempat, dan adanya keuntungan ekonomi yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan tidak hanya memiliki keunggulan, tetapi memiliki beberapa kelemahan juga, misalnya; masyarakat lokal tidak memiliki visi dan misi dalam perencanaan jangka panjang dan tidak memiliki cukup modal untuk membangun secara cepat. Ketidakmampuan masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keahlian dalam bidang pariwisata (Pitana, 1999b :67).

Pariwisata berbasis kerakyatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pariwisata yang berbaur dengan kegiatan masyarakat sehingga sumber daya alam, budaya, industri, kearifan-kearifan lokal, dan sumber daya lokal lainnya yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang dijadikan sebagai obyek dan daya tarik pariwisata yaitu daya tarik wisata Ceking tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat lokal mendapatkan keuntungan ekonomi yang digunakan untuk kesejasteraan hidupnya dan menjaga kelestarian sumberdaya tersebut.

2.3 Landasan Teori

Dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan daya tarik wisata Ceking untuk menjaga keberlanjutannya, diperlukan berbagai teori

sebagai kerangka landasannya. Di bawah ini dibahas beberapa teori yang dipakai untuk mengkaji kedua pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

2.3.1 Teori Partisipasi

Mikkelsen (2003:64) mendefinisikan partisipasi sebagai proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Partisipasi juga diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Partisipasi semua pemangku kepentingan (pihak yang terkait) dalam suatu pembangunan sangat penting untuk mencapai kesuksesan pembangunan, khususnya pembangunan pariwisata. Dalam WTO (2004:29) dinyatakan penyesuaian tingkat dan jenis partisipasi akan tergantung atas beberapa faktor yaitu: jangkauan dari proyek, tahap (bentuk) pekerjaan, norma budaya, pengalaman dari stakeholder, keberadaan institusi kerangka kerja dan proses konsultasi dan faktor logistik (geografis dan teknologi komunikasi). Proses partisipasi adalah sifatnya komplek, memakan waktu dan mempunyai sifat yang tidak dapat diprediksi. Partisipasi tergantung atas komunikasi yang baik, transparansi dan kesabaran, dan beberapa akan berpendapat teknik yang alami dari pengawasan lebih cocok dengan model manajemen dari atas (top down).

Dua alternatif utama dalam penggunaan partisipasi berkisar pada partisipasi sebagai tujuan pada dirinya sendiri, atau sebagai alat untuk mengembangkan diri. Hal tersebut sebagai cerminan sifat partisipasi instrumental dan transformasional. Partisipasi instrumental terjadi ketika partisipasi dilihat

sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu (partisipasi terhadap proyek yang dilakukan orang luar). Partisipasi transformasional terjadi ketika partisipasi itu pada dirinya sendiri dipandang sebagai tujuan, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, misalnya menjadi swadaya dan berkelanjutan

Pendekatan-pendekatan dalam partisipasi yaitu: 1) partisipasi pasif, suatu pendekatan yang menyatakan “kami lebih tahu apa yang baik bagimu” ini merupakan komunikasi satu arah, dimana informasi diberikan pada masyarakat untuk menerimanya, 2) partisipasi aktif, merupakan pendekatan pelatihan dan kunjungan dimana dialog dan komunikasi dua arah keterikatan, suatu pendekatan “kontrak tugas yang dibayar” yang berpandangan bila anda melakukan ini, maka proyek akan melakukan itu, 3) partisipasi atas permintaan setempat, merupakan pendekatan yang didorong oleh permintaan, dan dilakukan untuk menjawab kebutuhan yang dinyatakan oleh masyarakat, bukan kebutuhan perancang (Mikkelsen, 2003:65-70).

Berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, Cohen dan Uphoff (1977:58), membedakan partisipasi menjadi 4 jenis yaitu: participation in decision making, participation in implementation, participation in benefits, participation in evaluation. Pertama, participation in decision making adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan diterapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijakan yang sedang berjalan. Kedua,

participation in implementation adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Ketiga, participation in benefits adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Jenis partisipasi yang terakhir yaitu participation in evaluation adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Teori partisipasi digunakan untuk menganalisis karakteristik masyarakat dan partisipasinya dalam pengelolaan daya tarik wisata Ceking baik partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam melaksanakan hasil keputusan, partisipasi dalam memperoleh manfaat, maupun partisipasi dalam evaluasi.

2.3.2 Teori Manajemen Komunitas

Pembangunan berbasis komunitas merupakan pradigma alternatif terhadap kegagalan paradigma birokratis yang dianggap menciptakan ketergantungan masyarakat perdesaan terhadap birokrasi. Atas dasar itulah, Korten (1986), memperkenalkan paradigma kerakyatan (people centered development). Korten mengungkapkan bahwa pembangunan kerakyatan adalah sebagai produk dan prakarsa kreatif masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan pemberdayaan. Moeljarto (1993:26) dalam teori manajemen komunitas, pengelolaan sumber daya yang bertumpu pada komunitas merupakan pendekatan yang dikemukakan oleh David Korten. Ciri-ciri pokok pendekatan ini, meliputi:

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara bertahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, menjadi fokus utama.

3. Mentoleransi variasi lokal dan oleh karenanya sifatnya sangat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.

4. Dalam rangka pembangunan, menekankan social learning yang di dalamnya terdapat interaksi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai proses evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar.

5. Proses pembentukan jaringan antara birokrat dengan LSM organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber maupun dalam menjaga keseimbangan antar struktur vertikal dan horisontal.

6. Dalam pengoperasian pengelolaan manajemen komunitas, mengacu kepada tiga alasan mendasar yang dikemukakan oleh Korten (1986:5), yaitu:

a. Local variety, maksudnya variasi kehidupan masyarakat lokal ataupun kehidupan yang berbeda menuntut sistem pengelolaan yang berbeda, tidak dapat diberikan perlakuan sama dan masyarakat lokallah yang paling akrab dengan situasinya.

b. Local Resource, artinya sumber daya secara tradisional dikuasai dan dikelola oleh masyarakat setempat.

c. Local Accountability, yaitu tanggung jawab lokal, yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat biasanya lebih bertanggung jawab karena kegiatan yang dilakukan secara langsung akan mempengaruhi hidupnya.

Teori manajemen komunitas digunakan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan di daya tarik wisata Ceking, di mana program tersebut dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pakraman Tegallalang. Termasuk di dalamnya upaya yang harus dilakukan untuk memberdayakan petani dalam rangka menjaga keberlanjutan daya tarik wisata Ceking. Hal ini karena eksistensi daya tarik wisata Ceking sangat tergantung pada aktivitas petani dalam mengolah lahan persawahannya yang berundak-undak

2.4 Model Penelitian

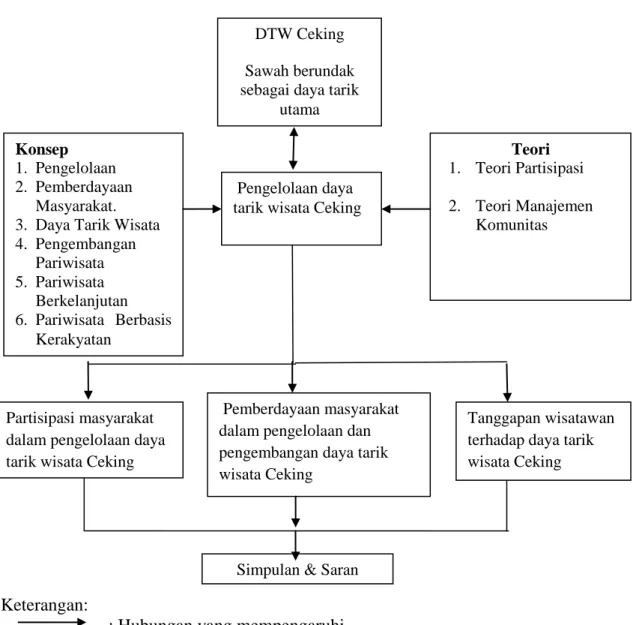

Gambar 2.1 menunjukkan pengembangan daya tarik wisata Ceking harus melibatkan dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata dengan mengedepankan prinsip berkeadilan untuk kepentingan bersama dan keberlanjutan dari daya tarik wisata. Dalam meningkatkan peran masyarakat sebagai komponen pemilik dan yang paling dekat dengan daya tarik wisata Ceking, Pemerintah Kabupaten Gianyar memberdayakan masyarakat setempat dalam melakukan pengelolaan daya tarik wisata Ceking. Pengelolaan oleh masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan rasa memiliki dan kecintaan terhadap daya tarik wisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keterangan:

: Hubungan yang mempengaruhi

: Hubungan yang saling mempengaruhi kedua belah pihak yang berhubungan

Gambar 2.1 Model Penelitian

Dalam pengembangan daya tarik wisata Ceking akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pengembangan tersebut harus bisa diminimalisasi sehingga tidak menimbulkan kerusakan bagi daya tarik tersebut. Dampak positif secara ekonomi dari pengembangan daya tarik wisata Ceking akan dinikmati oleh pemerintah,

DTW Ceking Sawah berundak sebagai daya tarik

utama Teori 1. Teori Partisipasi 2. Teori Manajemen Komunitas Pengelolaan daya

tarik wisata Ceking Konsep

1. Pengelolaan 2. Pemberdayaan

Masyarakat. 3. Daya Tarik Wisata 4. Pengembangan Pariwisata 5. Pariwisata Berkelanjutan 6. Pariwisata Berbasis Kerakyatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata Ceking

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata Ceking

Simpulan & Saran

Tanggapan wisatawan terhadap daya tarik wisata Ceking

masyarakat (sebagai pengelola dan partisipan) dan pengusaha pariwisata. Dampak ekonomi ini sering menimbulkan konflik kepentingan akibat persaingan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari pengembangan tersebut.

Komponen masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata Ceking secara umum adalah seluruh warga masyarakat Desa Tegallalang. Pengelolaan daya tarik wisata oleh masyarakat Desa Tegallalang melalui suatu lembaga pengelola telah menunjukkan peran masyarakat dalam pengembangan daya tarik Ceking. Keterlibatan masyarakat tersebut tentunya akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dari daya tarik wisata Ceking sehingga akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tegallalang dan Desa Kedisan selaku pemilik lahan pertanian yang dijadikan daya tarik wisata Ceking .

Namun di dalam kelompok masyarakat yang berperan sebagai pengelola daya tarik wisata Ceking, terdapat kelompok petani pemilik lahan yang menjadi daya tarik utama Ceking yang perlu mendapat perhatian lebih terutama dalam perolehan manfaat ekonomi dari pengembangan daya tarik wisata Ceking. Hal ini dikarenakan lahan pertanian sebagian besar terletak di wilayah Desa Kedisan dan petani pemilik lahan merupakan warga Desa Kedisan. Perhatian tersebut penting untuk menghindarkan kesan dan upaya menjadikannya sebagai objek tontonan belaka. Peningkatan perolehan manfaat ekonomi bagi masyarakat petani pada daya tarik Ceking akan meningkatkan rasa memiliki dan rasa ketergantungan dari keberadaan daya tarik tersebut bagi kehidupan mereka. Dengan demikian para petani pemilik lahan akan tetap beraktifitas dan menjaga lahan pertaniannya sebagai daya tarik utama wisata Ceking.