BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Tumbuhan

Uraian tumbuhan meliputi morfologi tumbuhan, nama asing, sistematika,

manfaat dan kandungan kimia.

2.1.1 Morfologi Tumbuhan

Tumbuhan Leea aequata L. merupakan tumbuhan perdu, tahunan,

tingginya 1,5–3 m. Batang tumbuhan ini berkayu, bercabang, bentuk bulat , masih

muda berambut dan hijau. Daun tumbuhan majemuk, anak daun lanset, bertangkai

pendek, tepi daun bergerigi, ujung daun runcing, pangkal membulat, panjangnya

6-25 cm, lebarnya 3-8 cm, berambut dan berwarna hijau. Bunga tumbuhan

majemuk, bentuk malai, kelopak bulat telur, panjang 2-5 cm, kuning keputih-

putihan. Buahnya berbentuk bulat, diameter ± 12 mm, masih muda hijau dan

setelah tua ungu kehitaman dengan biji kecil, bentuk segitiga, dan berwarna putih

kekuningan. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan berakar tunggal dengan warna

coklat muda (Depkes RI, 2001).

2.1.2 Nama Asing

Leea aequata L. memiliki nama lain seperti : ginggiyang (Sunda), girang

(Jawa Tengah), jirang (Madura), kayu ajer perempuan (Melayu), mali-mali

2.1.3 Sistematika Tumbuhan

Klasifikasi tumbuhan titanus adalah sebagai berikut (Depkes RI, 2001: LIPI,

2015) :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Dicotyledonae

Bangsa : Rhamnales

Suku : Leeaceae

Marga : Leea

Jenis : Leea aequata L.

2.1.4 Manfaat Tumbuhan

Daun Leea aequata L. berkhasiat sebagai obat luka baru dan pegal linu.

Untuk obat luka baru dipakai ±30 gram daun segar Leea aequata L., dicuci,

ditumbuk sampai lumat, ditempelkan pada luka dan dibalut dengan kain bersih

(Depkes RI, 2001).

2.1.5 Kandungan Kimia

Biji Leea aequata L. mengandung saponin, flavonoid dan polifenol

(Depkes RI, 2001). Malinda (2015) melporkan bahwa daun Leea aequata L.

mengandung alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, tanin dan

steroid/triterpenoid.

2.2 Simplisia

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum

telah dikeringkan. Simplisia terbagi atas simplisia nabati, simplisia hewani dan

simplisia mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh,

bagian tanaman dan eksudat tanaman (Depkes RI, 1979).

2.3 Ekstraksi

Ekstraksi merupakan istilah umum yang digunakan dalam bidang farmasi,

yang berkaitan dengan pemisahan bahan aktif yang berkhasiat pada tumbuhan

atau jaringan hewan dari komponen yang tidak aktif dengan menggunakan pelarut

selektif menggunakan prosedur standard ekstraksi (Handa, dkk., 2008).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah

ditetapkan (Depkes RI, 1995).

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat dilakukan dengan berbagai

cara, yaitu :

a) Cara dingin

1. Maserasi

Maserasi adalah cara penarikan simplisia dengan merendam

simplisia tersebut dalam cairan penyari dengan beberapa kali

pengocokkan atau pengadukkan pada temperatur kamar sedangkan

remaserasi merupakan pengulangan penambahan pelarut setelah

dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya (Depkes RI,

2. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai

terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur

kamar (Depkes RI, 2000).

b) Cara panas

1. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif

konstan dengan adanya pendingin balik (Depkes RI, 2000).

2. Sokletasi

Sokletasi adalah ekstraksi kontinu menggunakan alat soklet,

dimana pelarut akan terdestilasi dari labu menuju pendingin, kemudian

jatuh membasahi dan merendam sampel dalam tabung soklet, kemudian

setelah pelarut mencapai tinggi tertentu maka akan turun ke labu destilasi

seterkah melewati pipa sifon, demikian berulang-ulang (Depkes RI,

2000).

3. Digesti

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan kontinu pada

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan yaitu secara umum

secara umum dilakukan pada temperature 40-50o C (Depkes RI, 2000).

4. Infudasi

Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia

5. Dekoktasi

Dekok adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia

nabati dengan air pada waktu yang lebih lama ±30 menit dengan

temperature sampai titik didih air (Depkes RI, 2000).

2.4 Metode Organ Terisolasi

Organ terisolasi adalah suatu metode percobaan in vitro.Pada prinsipnya

adalah menggunakan organ yang terendam dalam larutan fisiologis yang sesuai,

temperatur diatur atau dikondisikan pada kondisi yang sama dari mana organ

tersebut berasal serta pengaturan aliran oksigen. Percobaan organ terisolasi ini

menggunakan alat organ bath (Perry, 1970).

Metode organ terisolasi merupakan metode klasik dalam percobaan

farmakologi yang dapat digunakan untuk menganalisa hubungan dosis-respon

suatu senyawa obat. Hasil penelitian Anas, dkk., (2010) mengatakan bahwa

dengan metode ini, konsentrasi agonis dan antogonis reseptor pada tingkat

jaringan dapat diketahui secara pasti. Metode ini mempunyai kemampuan dengan

intensitas maksimum. Hal ini tidak sepenuhnya dapat dilakukan ketika

menggunakan organisme utuh (pengujian secara in vivo). Selain itu, metode ini

juga dapat mengukur konsentrasi agonis terkecil yang dapat menginduksi respon

biologis.

Syamsudin dan Darmono (2011) melaporkan bahwa untuk mendapatkan

hasil percobaan yang akurat, maka diperlukan persiapan yang baik dan seluruh

percobaan harus betul-betul terkontrol. Hewan percobaan yang digunakan

yang diambil segera dimasukkan kedalam cairan fisiologis dan dikontrol

oksigenasinya dan dihubungkan ke tranducer dan diteruskan kealat pencatat

misalnya, kymograph atau maclab komputer.

Organ yang umum digunakan dengan metode organ terisolasi

mengunakan alat organ bath adalah uterus, usus halus, otot skeletal, vas deferens,

jantung dan lambung (Kitchen, 1984).

2.5 Otot Polos

Otot polos terdiri dari sel-sel otot polos. Sel otot ini bentuknya seperti

gelendong, dibagian tengah terbesar dan kedua ujungnya meruncing. Otot polos

memiliki serat yang arahnya searah dengan panjang sel disebut myofibril. Serat

myofibril terdiri dari miofilamen dan masing-masing miofilamen terdiri dari

protein otot yaitu aktin dan myosin. Otot polos merupakan otot tak sadar, karena

bekerja diluar kesadaran kita dan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom (Irianto,

2004).

Otot polos bergerak secara lambat dan teratur dan tidak cepat lelah.

Walapun kita tidur, otot polos mampu bekerja. Otot polos terdapat pada dinding

alat-alat dalam tubuh, misalnya pada dinding usus, dinding pembuluh darah,

pembuluh limfe, dinding saluran cerna, trakea dan cabang tenggorokan, pada iris

dan muskularis sirliaris mata, otot polos dalam kulit, saluran kelamin dan saluran

2.6 Persyarafan Sistem Percernaan

Ada dua sistem pencernaan yang memegang peranan penting dalam

fungsi saluran pencernaan, yaitu sistem intrinsik yang terdiri atas sistem syaraf

enterik dan sistem syaraf ekstrinsik yang terdiri atas sistem syaraf otonom

parasimpatis dan simpatis.

2.6.1 Sistem Syaraf Intrinsik – Sistem Syaraf Enterik

Sistem syaraf ini terbentang didalam dinding saluran pencernaan mulai

dari esophagus sampai ke anus. Sistem syaraf enterik terbagi atas dua pleksus,

yaitu :

a) Pleksus mientrikus (pleksus Auerbach)

Pleksus ini terbentang diantara lapisan otot longitudinal dari lapisan otot

sirkuler. Fungsinya mengontrol fungsi motorik saluran pencernaan.

b) Pleksus submukosa atau pleksus Meissner

Pleksus ini terbentang didalam lapisan submukosa. Fungsinya terutama

untuk mengontrol kecepatan sekresi saluran pencernaan. Disamping itu,

pleksus submukosa sangat berperan dalam mengendalikan aktivitas otot

polos submukosa yang bila berkontraksi akan menimbulkan lipatan-lipatan

pada mukosa saluran pencernaan serta meningkatkan absorbsi dan aliran

darah disekitarnya (Herman, 2004).

2.6.2 Sistem Syaraf Ekstrinsik – Sistem Syaraf Otonom Sistem syaraf ekstrinsik terbagi menjadi dua, yaitu :

a) Sistem syaraf parasimpatis

Neuron pascaganglion (postganglion neuron) sistem parasimpatis terletak

pleksus submukosa. Ujung serat syaraf parasimpatis menyekresikan

asetilkolin sebagai neurotransmitternya. Stimulasi parasimpatis pada

umumnya menyebabkan peningkatan aktivitas sistem syaraf enterik yang

selanjutnya meningkatkan aktivitas saluran pencernaan.

b) Sistem syaraf simpatis

Ujung serat syaraf simpatis menyekresikan neurotransmitter norepinefrin.

Sistem syaraf ini merangsang sistem pencernaan melalui dua cara, yaitu:

1. Secara langsung pada otot polos saluran pencernaan

2. Secara tidak langsung, yaitu melalui neuron sistem syaraf enterik.

2.7 Usus Halus

Usus halus adalah tempat berlangsungnya sebagian besar pencernaan dan

penyerapan. Usus ini berada dalam keadaan bergelung didalam rongga abdomen

dan terentang dari lambung sampai usus besar. Usus halus dibagi menjadi tiga

segmen, yaitu duodenum, jejunum dan ileum (Sherwood, 2001).

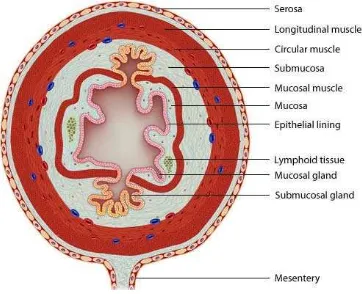

2.7.1 Histologi Usus Halus

Herman (2004) membagi lapisan dinding usus halus menjadi empat

lapisan (Gambar 2.1), yaitu :

a) Lapisan serosa

Lapisan serosa adalah lapisan terluar dari dinding saluran pencernaan.

Lapisan ini berupa suatu membran yang terdiri atas jaringan penyambung

dan sel-sel epitel. Pada lapisan ini terdapat pembuluh darah dan syaraf

yang berukuran lebih besar yang berjalan diantara jaringan penyambung

serosa yang terletak dibawah diafragma (sekat rongga badan) ikut

membentuk dan merupakan bagian dari peritoneum secara keseluruhan

dan disebut peritoneum viseral.

b) Lapisan muskularis

Lapisan muskularis di dinding saluran pencernaan selain dari telah yang

disebutkan diatas adalah berupa otot polos yang terdiri atas dua lapis.

Lapisan sebelah dalam adalah lapisan sirkuler yang bila berkontraksi

menyebabkan pengecilan diameter lumen saluran pencernaan. Lapisan

sebelah luas adalah lapisan longitudinal yang bila berkontraksi

menyebabkan pemendekan saluran pencernaan.

c) Lapisan submukosa

Lapisan submukosa terdiri atas jaringan penyambung areola yang

mengikatkan lapisan mukosa kelapisan muskularis. Lapisan ini sangat

kaya dengan pembuluh darah dan mengandung jaringan syaraf yang

disebut pleksus submukosa atau disebut juga pleksus Meissner.

d) Lapisan mukosa

Lapisan mukosa merupakan lapisan terdalam dari dinding saluran

pencernaan. Lapisan ini berbentuk membran (selaput) mukosa dan

dibentuk oleh tiga komponen, yaitu lapisan epitel, lamina propiadan

lapisan muskularis mukosa.

2.8 Saraf Kolinergik

Neurotransmitter yang memperantai penghantaran sinaptik saraf

preganglion dan postganglion pada sistem parasimpatik adalah asetilkolin dan

kemudian berinteraksi dengan reseptor asetilkolin nikotinik dan muskarinik pada

sel organ efektor. Sistem parasimpatik dinamakan juga system saraf kolinergik

karena neurotransmitter utamanya adalah asetilkolin (Nugroho, 2012).

Saraf yang mensintesis dan melepaskan asetilkolin disebut saraf

kolinergik, yakni saraf praganglion simpatis dan parasimpatis, saraf pascaganglion

parasimpatis dan saraf somatik yang mempersarafi otot rangka. Perbedaan

mendasar antara saraf parasimpatis dan simpatis adalah saraf parasimpatis

berperan dalam fungsi konservasi dan reservasi sedangkan saraf simpatis

berfungsi mempertahankan diri terhadap tantangan dari luar tubuh yang dikenal

Ada berbagai reseptor kolinergik, yakni reseptor nikotinik dan reseptor

muskarinik dan berbagai subtipenya.

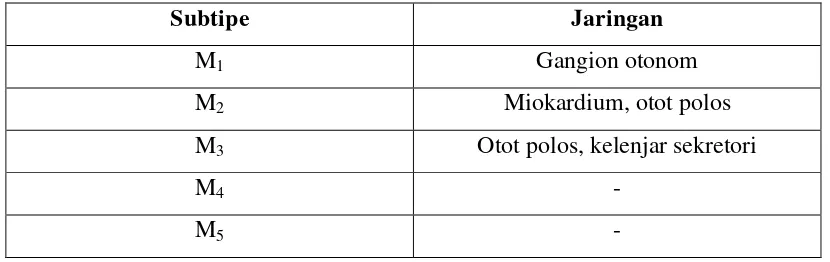

2.8.1 Reseptor Muskarinik

Reseptor muskarinik terdistribusi luas diseluruh tubuh dan mendukung

berbagai fungsi vital, diotak, sistem saraf otonom terutama saraf parasimpatis.

Reseptor muskarinik merupakan reseptor yang terhubung dengan protein G,

terdiri dari 5 subtipe yaitu : M1, M2, M3, M4 dan M5. Respon yang timbul dari

aktivasi reseptor muskarinik oleh asetilkolin dapat berbeda, tergantung pada

subtipe reseptor dan lokasinya (Rahardjo, 2009). Reseptor M1 ditemukan di sel

parietal lambung, reseptor M2 di otot jantung dan otot polos, reseptor M3

dikandung kemih, kelenjar eksokrin dan otot polos sedangkan M4 dan M5 belum

diketahui. Reseptor M3 memainkan peran dalam regulasi kontraksi otot polos

seperti pada usus dan bronkiolus, dimana aktivasinya akan menyebabkan

stimulasi phospolidase C, membrane depolarisasi dan meningkatkan kontraksi

otot polos (Lullmann, 2000; Nugroho, 2012).

Tabel 2.1 Tipe reseptor muskarinik ( Harahap, dkk., 2015).

Subtipe Jaringan

M1 Gangion otonom

M2 Miokardium, otot polos

M3 Otot polos, kelenjar sekretori

M4 -

2.8.2 Reseptor Nikotinik

Reseptor nikotinik merupakan reseptor yang terhubung dengan kanal ion

dan terdiri dari empat subunit yaitu α1, α2, β dan δ yang masing masing

berkontribusi membentuk kanal ion dan memiliki tempat ikatan untuk molekul

asetilkolin. Reseptor ini terdapat di neuromuscular junction, ganglion otonom,

medula adrenal dan susunan saraf pusat (Rahardjo, 2009).

2.9 Agonis Muskarinik

Umumnya obat akan menghasilkan efeknya ketika berikatan dengan

protein spesifik yang disebut dengan reseptor. Reseptor akan merespon senyawa

kimia endogen pada tubuh seperti transmitter sinaps (contohnya asetilkolin,

noradrenaline) atau hormon (contohnya endokrin, insulin). Adanya obat atau

transmitter berikatan dengan reseptor dan menghasilkan respon berupa efek

farmakologik disebut dengan agonis (Zunilda, 2007).

Agonis muskarinik dibedakan atas :

1. Asetilkolin dan ester kolin sintesis yaitu metakolin, karbakol dan

dan betanekol.

2. Alkaloid kolinergik yang terdapat dialam yaitu muskarin,

pilokarpin dan arekolin beserta senyawa sintesisnya (Zunilda,

2007).

Asetilkolin hanya bermanfaat dalam penelitian dan tidak berguna secara

klinis karna efeknya sangat luas di berbagai organ. Selain itu, kerjanya terlalu

singkat karena segera dihancurkan oleh asetilkolinesterase atau

dihidrolisis oleh asam lambung. Asetilkolin eksogen memperlihatkan efek yang

sama dengan efek asetilkolin endogen. Secara umum efek farmakodinamik

asetilkolin dibedakan atas dua golongan, yaitu efek terhadap kelenjar eksokrin dan

otot polos yang disebut dengan efek muskarinik dan efek terhadap ganglion

(simpatis dan parasimpatis), kelenjar adrenal dan otot rangka yang disebut efek

nikotinik (Zunilda, 2007).

2.10 Antagonis Muskarinik

Antagonisme adalah suatu keadaan ketika efek dari satu obat menjadi

berkurang atau hilang sama sekali yang disebabkan oleh keberadaan satu obat

lainnya (Setiawati dan Gan, 2007). Zunilda (2007) mengelompokkan penghambat

reseptor muskarinik atau antimuskarinik dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Alkaloid antimuskarinik, atropin dan skopolamin

2. Derivat semisintesisnya

3. Derivat sintesis.

Atropin selektif menghambat reseptor muskarinik, tetapi pada dosis

sangat besar atropin memperlihatkan efek penghambatan juga diganglion otonom

dan otot rangka yang reseptornya nikotinik. Hambatan oleh atropin bersifat

reversible dan dapat diatasi dengan pemberian asetilkolin dalam jumlah berlebih

atau pemberian asetilkolinesterase. Atropin memblok asetilkolin endogen maupun

eksogen, tetapi hambatannya jauh lebih kuat terhadap eksogen. Kepekaan reseptor

muskarinik terhadap antimuskarinik juga berbeda antarorgan, atropin sendiri

memiliki efek yang lebih kuat diperifer yaitu terhadap jantung, usus dan otot