PENGEMBANGAN MODEL DESAIN RUMAH RAMAH GEMPA DI DESA JAYAPURA KEC. CIGALONTANG, TASIKMALAYA BERBASISKAN LOKALITAS ARSITEKTUR TRADISIONAL SUNDA

Oleh:

Nuryanto; Riskha Mardiana; Erna Krisnanto Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Kota Bandung 40154-Jawa Barat

email: nuryanto_adhi@yahoo.co.id; riskhamardiana@yahoo.co.id; ekrisnanto@yahoo.com ABSTRAK

Fenomena gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang tidak bisa kita prediksi. Secara alamiah fenomena alam tersebut tidak bisa kita hindari. Hal ini disebabkan karena lempeng-lempeng yang berada di kerak bumi bergerak secara aktif. Efek dari pergerakan dan tumbukan antar lempeng inilah yang menghasilkan getaran gempa. Beberapa contoh gempa bumi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang banyak menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda adalah gempa bumi di Kab. Tasikmalaya pada Tahun 2009 dengan kekuatan 6.8 SR yang berpotensi tsunami. Kebanyakan korban jiwa yang meninggal diakibatkan karena tertimpa reruntuhan rumah atau bangunan yang tidak kuat menahan getaran gempa. Hal tersebut disebabkan karena rumah atau bangunan tadi belum dirancang untuk dapat menahan beban gempa. Konsep bangunan tahan gempa pada dasarnya adalah upaya untuk membuat bangunan menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak lepas akibat gempa. Fenomena di atas itulah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian yang berjudul “Pengembangan Model Desain Rumah Ramah Gempa di Desa Jayapura Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya-Jawa Barat berbasiskan Lokalitas Arsitektur Tradisional Sunda”.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menggali potensi-potensi Arsitektur Tradisional Sunda berupa imah panggung untuk dikembangkan menjadi rumah yang ramah terhadap bahaya gempa bumi. Sedangkan luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah rekomendasi desain arsitektur berupa bentuk rumah tinggal yang ramah terhadap bencana gempa bumi. Lokasi penelitian di Kab. Tasikmalaya, dengan fokus di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang, karena merupakan daerah paling parah akibat peristiwa gempa bumi tahun 2009. Sedangkan studi banding arsitektur tradisionalnya adalah Kampung Naga (Tasikmalaya), Kampung Dukuh (Garut) dan Kampung Kuta (Ciamis) sebagai lokalitas kekayaan Arsitektur Sunda untuk melihat dan menggali potensi pengembangan model rumah ramah gempa bumi.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ternyata rumah panggung pada arsitektur Tradisional Sunda memiliki keunggulan, antara lain mampu mengimbangi gerakan horisontal-vertikal terhadap gerakan gempa bumi (elastisitas). Hal ini dapat dilihat pada penggunaan pondasi umpak dan kolong pada rumah panggung yang cenderung lebih lentur. Secara arsitektural, rumah panggung dapat dijadikan alternatif dalam desain rumah yang ramah terhadap bahaya gempa bumi. Sistem struktur-konstruksi yang sederhana tetapi tetap kompak, serta pemakaian material lokal yang ramah lingkungan justru menjadi pilihan terbaik dalam antisipasi gempa bumi untuk melindungi penghuninya. Disamping itu, bentuk atap yang unik seperti julang ngapak, badak heuay, jolopong, capit gunting, dan tagog anjing menambah bentuk rumah ramah gempa tersebut semakin indah.

Kata kunci: Model desain, rumah tinggal, ramah gempa, Arsitektur Tradisional Sunda.

I. Pendahuluan

Peristiwa gempa bumi yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir telah banyak menimbulkan korban serta kerugian, baik harta maupun nyawa. Salah satu harta yang paling penting dalam hidup warga yaitu rumah tinggal. Berikut ini adalah beberapa gambaran peristiwa gempa bumi yang terjadi di Jawa Barat. Tahun 2006 Bulan Juli terjadi gempa bumi di Kab. Tasikmalaya, dan Ciamis serta getarannya sampai ke Sukabumi, Bandung, dan sekitarnya dengan kekuatan 6.8 SR tidak berpotensi Tsunami, tahun 2009 di Kab. Tasikmalaya kembali terjadi gempa bumi yang paling besar berkekuatan 7.8 SR berpotensi Tsunami, tahun 2010 terjadi kembali gempa bumi di Kab. Sukabumi, Cianjur, serta sebagian daerah di Tasikmalaya dengan kekuatan 5,4 SR tidak berpotensi Tsunami dan tahun 2011 di Kab. Bandung dan Cianjur terjadi gempa dengan kekuatan 3.7 SR. (Sumber: Pikiran Rakyat, 2009). Di Kab. Tasikmalaya, salah satu kecamatan yang paling parah terkena dampak gempa bumi tahun 2009 adalah Cigalontang, karena paling dekat dengan epicentrum gempa.

Menurut pedoman bangunan tahan gempa bahwa tujuan membangun bangunan tahan gempa itu adalah; (1). Pada gempa dengan intensitas kecil (di bawah MMI 8.0) yang terjadi beberapa kali dalam masa daya tahan sebuah gedung, tidak boleh terjadi retak dan kerusakan struktural, (2). Pada gempa dengan intensitas kuat (di atas MMI 8.0) tidak boleh terjadi kerusakan pada gedung yang membahayakan nyawa penghuni. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila pada saat membangun didahului dengan menentukan model struktur bangunan yang memperhatikan kekakuan, stabilitas, dan elastisitas pada struktur gedung. Jawa Barat dengan kearifan lokalnya berupa Arsitektur Tradisional Sunda dapat menjadi alternatif model desain rumah yang ramah gempa, khususnya untuk struktur, konstruksi dan pemakain material lokal yang ramah lingkungan, murah, serta mudah dalam proses pembuatannya. Oleh karena itulah, perlu model desain rumah tinggal ramah gempa di daerah rawan bencana gempa bumi untuk melindungi warganya, sehingga dapat berlindung dengan aman dan nyaman.

II. Tinjauan Literatur

a. Gaya yang Bekerja Pada Bangunan

Gaya adalah energi yang disalurkan melalui suatu media dan mempunyai besaran dan arah), untuk itu pemilihan bahan struktur rangka sangat menentukan dalam mengantisipasi gaya yang diakibatkan karena adanya beban yang disalurkan (Frick, 1988). Karakteristik yang dimiliki oleh gaya adalah: (1) Gaya bisa mengalami keseimbangan; (2) Gaya merupakan energi yang disalurkan melalui struktur tersebut dan mempunyai besaran dan arah. Menurut macamnya gaya dibagi menjadi 2 macam, yaitu: (a) Gaya normal, yaitu gaya yang berlawanan arah dan besarnya sama terletak dalam satu garis serta menuju satu titik tertentu (gaya tekan) dan gaya yang berlawanan arah dan besarnya sama terletak dalam satu garis serta menjauhi satu titik (gaya tarik); (b) Gaya tak normal, gaya yang tidak bekerja dalam satu garis dan arahnya bisa sama. Gaya tak normal mi bisa berupa gaya puntir (momen) yaitu gaya yang berlawanan arah dan besarnya sama menjauhi satu titik tidak terletak dalam satu garis atau gaya geser yaitu gaya berlawanan arah dan sama besarnya menjauhi satu titik tidak terletak dalam satu garis.

b. Karakteristik Gempa dan Pengaruhnya Terhadap Bangunan

Frick (2006), dalam Pedoman Bangunan Tahan Gempa, menyebutkan bahwa getaran tanah yang disebabkan oleh gempa bumi dapat digolongkan menjadi: (1) Getaran tanah yang merupakan goncangan tunggal yang terjadi pada keadaan tanah yang keras, di mana jarak episentral dan kedalaman pusat gempa relatif agak kecil. Getaran tanah berarah seragam, dengan frekuensi di bawah ,2 detik dan amplitudo (simpangan getar) agak kecil (beberapa sentimeter saja); (2) Getaran tanah sedang dengan lama waktu 20 – 30 detik dan arah tidak teratur. Getaran tanah berfrekuensi sangat tidak merata di antara .05 – 6 detik dengan amplitudo yang relatif cukup besar kurang lebih 20 cm; (3) Getaran tanah lambat dengan lama waktu 5 menit dan memiliki arah yang seragam, terjadi pada keadaan tanah yang agak lunak. Amplitudo getaran tanah ini cukup besar kurang lebih 30 cm.

Kerusakan bangunan, runtuh dan tidaknya bangunan, kecepatan gerak bumilah yang menentukan. Untuk itu sebaiknya struktur bangunan itu tidak hanya dikonstruksikan untuk gaya-gaya vertikal saja (aksial) , namun juga harus dikonstruksikan untuk menahan gaya-gaya-gaya-gaya horisontal (lateral) atau gempa bumi. Beban gempa, apabila ditinjau dari desain gempa, maka harus diperhatikan mengenai strategi bagaimanakah yang terbaik untuk desain sebuah bangunan pada daerah yang mempunyai potensi gempa. Ada beberapa jenis gempa bumi, antara lain karena keruntuhan permukaan, guncangan tanah, keruntuhan tanah dan tsunami (gelombang laut yang diakibatkan oleh gempa bumi). Pergerakan tanah (pelapukan,penyusutan), gelombang gempa ada 2 (dua) macam yaitu: gelombang gempa terurai secara vertikal (T-wave) dan terurai secara horizontal (S-wave), hal ini ditentukan oleh: (1) Struktur tanah, 2) Pusat gempa, 3) Jenis bangunan, 4) Massa bangunan (dimensi, ketinggian, bentuk), 5) Struktur dan kekakuan bangunan

(ductility), 6) Sambungan dan tumpuan bangunan, 7) Intensitas/kekuatan. Gempa bumi dibedakan

menjadi dua bagian, yaitu: (1) Gempa bumi Vulcanic, gempa yang diakibatkan adanya getaran permukaan; (2) Gempa bumi Tectonic, gempa yang diakibatkan karena gerakan lempengan bumi. disebabkan oleh patahan/retakan pada kerak bumi yang menimbulkan getaran yang kuat dibawah permukaan dan meneruskan gelombang geteran sesuai dengan media tanah. Rambatan gelombang gempa pada tanah keras lebih cepat daripada rambatan pada tanah lunak, ini dikarenakan tanah lunak mempunyai sifat sebagai Shockbreaker.

Karakteristik fisik tipe kawasan rawan gempa bumi ditentukan berdasarkan tingkat resiko gempa bumi yang didasarkan pada informasi geologi dan penilaian kestabilan (cara perhitungan lihat tabel, sudah disederhanakan). Berdasarkan hal kawasan rawan gempabumi dapat dibedakan menjadi (6) enam tipe kawasan yang diuraikan sebagai berikut: (a) Kawasan Tipe A: Kawasan ini berlokasi jauh dari daerah sesar yang rentan terhadap getaran gempa. Kawasan ini juga dicirikan dengan adanya kombinasi saling melemahkan dari factor dominan yang berpotensi untuk merusak. Bila intensitas gempa tinggi (Modifield Mercalli Intensity/MMI) maka efek merusaknya diredam oleh sifat fisik batuan yang kompak dan kuat; (b) Kawasan Tipe B: Faktor yang menyebabkan tingkat kerawanan bencana gempa pada tipe ini tidak disebabkan oleh lebih dari satu faktor yang saling mempengaruhi,yaitu intensitas gempa tinggi (MMI) dan sifat fisik batuan menengah. Kawasan ini cenderung mengalami kerusakan cukup parah terutama untuk bangunan dengan kontruksi sederhana; (c) Kawasan Tipe C: Terdapat paling tidak dua faktor dominan yang menyebabkan kerawanan tinggi pada kawasan ini. Kombinasi yang ada antara lain adalah intensitas gempa tinggi dan sifat fisik batuan lemah dan berada dekat zona sesar cukup merusak. Kawasan ini mengalami kerusakan bangunan dengan kontruksi beton terutama yang berada padajalur sepanjang zon sesar; (d) Kawasan Tipe D: Kerawanan gempa diakibatkan oleh akumulasi dan atau tiga faktor yang saling melemahkan, kawasan dengan kemiringan lereng curam, intensitas gempa tingi dn berada sepanjang zonasesar merusak; atau berada pada kawasan dimana sifat fisik batuan lemah, intensitas gempa tinggi, di beberapa tempat berada pada potensi landasan tsunami cukup merusak. Kawasan ini cenderung mengalami kerusakan parah untuk segala bangunan dan terutama yang berada pada jalur sepanjang zona sesar; (e) Kawasan Tipe E: Kawasan ini merupakan jalur sesar yang dekat dengan episentrum yang dicerminkan dengan intensitas gempa yang tinggi, sertadi beberapa tempat berada pada potensi landasan tsunami merusak. Sifat fisik batuan dan kelerengan lahan juga pada kondisi yang rentan terhadap goncangan gempa. Kawasan ini mempunyai kerusakan fatal pada saat gempa; (f) Kawasan Tipe F: Kawasan ini berada pada kawasan landasan tsunami sangat merusak dan disepanjang zona sesar sangat merusak, serta pada daerah dekat dengan episentrum dimanaintensitas gempa tinggi. Kondisi ini diperparah dengan sifat fisik batuan lunak yan terletak pada kawasan morfologi curam sampa dengan sangatcuram yang tidak kuat terhadap goncangan gempa.kawasan ini mempunyai kerusakan fatal pada saat gempa. Untuk menentukan tipologi suatu kawasan rawan bencana gempa bumi dengan cara melakukan skoring, yaiu perkalian antara pembobotan dengan nilai kemampuan, dari hasil perkalian tersebut dibuat suatu rentang nilai kelas yang menunjukkan nilai kemampuan lahan didalam menghadapi bencana alam kawasan rawan gempa bumi. Dari hasil perkalian tersebut maka dapat dibuat land capability rating atau tingkat kemampuan lahan sebagai berikut. Tabel skoring Untuk Menentukan Tipologi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Klasifikasi Kestabilan Rentang Skor Tipologi Kawasan

Stabil 30-40 A B Kurang Stabil 41-50 C D Tidak Stabil 50-60 E F

c. Arsitektur Tradisional Sunda

Dalam naskah Sunda Kuno, Sanghyang Siksakanda-ing Ka-resian (SSK) ditemukan arsitektur maupun ragam hias yang berkaitan dengan bentuk serta hiasan rumah yang sudah tidak kita kenali lagi saat ini, seperti anjung meru, yaitu bangunan yang berbentuk lancip seperti gunung, lebih tinggi ke atas lebih kecil; badak heuay, yaitu bentuk bangunan rumah yang tidak memakai wuwung, bersambungnya antara atap belakang dan atap depan tampak seperti badak yang sedang menganga; badawang sarat, yaitu ragam hias pada rumah dengan hiasan ikan besar;

balandongan, yaitu bangunan sementara untuk menerima tamu; tempat pertunjukan kesenian; capit gunting, yaitu bentuk bangunan rumah yang bagian pinggir atap gentingnya memakai bambu

atau kayu disilangkan (menyilang) seperti gunting hendak mencapit; julang ngapak, yaitu bentuk bangunan rumah yang di bagian depan belakangnya memakai sorondoy seperti sayap julang yang sedang terbang atau mengepakkan sayapnya, dan lain sebagainya.

Bentuk rumah masyarakat Sunda pada umumnya adalah panggung. Panggung yaitu rumah berkolong dengan menggunakan pondasi umpak. Tinggi umpak dari permukaan tanah 40-60 cm. Kolong di bawah lantai rumah dipakai untuk berbagai keperluan seperti menyimpan kayu bakar, gudang bahan bangunan, kandang ayam, itik dan lain-lain (Garna, 1984). Secara umum, masyarakat Sunda mengenal tiga jenis umpak, yaitu: bentuk utuh (bulat), yaitu batu alam yang diambil dari sungai bekas letusan gunung pada masa lampau, merupakan batu tanpa pengerjaan lebih lanjut dan biasa dipakai untuk alas kaki golodog. Bentuk lesung (lisung), yaitu batu berbentuk balok yang berdiri tegak dengan permukaan pada sisi alas lebih kecil daripada permukaan sisi bawah, banyak dipakai pada rumah dan leuit. Bentuk kubus (balok), yaitu batu berbentuk kubus ditegakkan dengan sisi-sisi atas dan bawah sama besar (Muanas, 1984). Menurut Adimihardja (1997), panggung merupakan bentuk bangunan yang paling penting bagi masyarakat Sunda, dengan suhunan panjang dan tambahan teritis pada bagian depan dan belakang serta suhunan jure, bentuk atap perisai yang memanjang. Kedua bentuk atap tersebut merupakan bentuk atap bangunan yang lazim dikenal di kalangan penduduk di pedesaan Jawa Barat. Teknologi panggung pada bangunan rumah ini dimungkinkan untuk memberikan kehangatan pada penghuninya. Bagian kolong dari panggung tersebut biasa digunakan untuk menyimpan alat-alat pertanian atau kayu bakar.

Dalam pandangan Orang Sunda, rumah merupakan lambang wanita, karena seluruh aktivitas di dalamnya dilakukan oleh wanita. Bentuk rumah masyarakat Sunda adalah panggung, yaitu rumah berkolong dengan menggunakan pondasi umpak. Di samping itu, panggung merupakan bentuk yang paling penting bagi masyarakat Sunda, dengan suhunan panjang dan

jure. Bentuk panggung yang mendominasi sistem bangunan di Tatar Sunda mempunyai fungsi

teknik dan simbolik. Secara teknik rumah panggung memiliki tiga fungsi, yaitu: tidak mengganggu bidang resapan air, kolong sebagai media pengkondisian ruang dengan mengalirnya udara secara silang baik untuk kehangatan dan kesejukan, serta kolong juga dipakai untuk menyimpan persediaan kayu bakar dan lain sebagainya (Adimihardja, 1997). Fungsi secara simbolik didasarkan pada kepercayaan Orang Sunda, bahwa dunia terbagi tiga: ambu handap, ambu luhur, dan ambu tengah. Ambu tengah merupakan pusat alam semesta dan manusia menempatkan diri sebagai pusat alam semesta, karena itulah tempat tinggal manusia harus terletak di tengah-tengah, tidak ke ambu handap (dunia bawah/bumi) dan ambu luhur (dunia atas/langit). Dengan demikian, rumah tersebut harus memakai tiang yang berfungsi sebagai pemisah rumah secara keseluruhan dengan dunia bawah dan atas. Tiang rumah juga tidak boleh terletak langsung di atas tanah, oleh karena itu harus di beri alas yang berfungsi memisahkannya dari tanah yaitu berupa batu yang disebut umpak (Adimihardja, 1997).

Lantai rumah terbuat dari papan kayu atau bambu, dibentuk melebar-panjang menjadi

talupuh atau palupuh. Bahan untuk rangka utama rumah, tiang, rangka atap, bagian atas dinding

dan penjepit dinding terbuat dari kayu albasiah, malaka dan sejenisnya. Batang kelapa juga sering digunakan sebagai bahan bangunan, terutama untuk tiang utama rumah. Atap rumah terbuat dari

anyaman daun kiray, alang-alang, daun nipah, daun kelapa, ijuk dan genteng. Pada sebagian kampung adat di Jawa Barat, terdapat larangan penggunaan genteng karena bertentangan dengan aturan adat leluhurnya. Dinding rumah terbuat dari anyaman bilik bambu dipasang dua lapis (luar-dalam), agar tidak dingin maka bilik dilapisi dengan kapur atau kertas semen. Selain bilik, digunakan juga papan yang dipasang susun sirih. Sedangkan bagian atap menggunakan struktur rangka dari material bambu kombinasi kayu dan penutupnya dari ijuk, daun rumbia atau

kiray, sehingga terlihat ringan. Konstruksi rangka bangunan menggunakan paseuk (pasak) dan tali

rotan, tanpa paku karena dilarang adat. Walaupun demikian, struktur dan konstruksinya tetap kokoh.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan cara mendeskripsikan (menggambarkan/menceritakan) kembali secara tertulis dari hasil survey lapangan tentang kondisi daerah yang memiliki potensi bencana alam berupa gempa bumi dan kearifan lokalnya berupa Arsitektur Tradisional Sunda. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data sekunder yang diperoleh dari lapangan dan instansi terkait dalam hal ini adalah BNPBD (Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah) di Kab. Tasikmalaya dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode survey (observasi) dengan penelitian yang menitikberatkan pada survey instansional yang didukung dengan observasi lapangan untuk mendapatkan data potensi internal dan eksternal. Metode teknik pengumpulan informasi dibagi ke dalam dua bagian; penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan meliputi teori-teori dan teknik pengumpulan informasi yang berkaitan dengan gempa bumi dan Arsitektur Tradisional Sunda. Penelitian lapangan meliputi: observasi lapangan, wawancara informan secara tidak terstruktur, pembuatan sketsa dan foto. Pengumpulan informasi diperoleh melalui: literatur, media cetak dan elektronik, internet dan lain sebagainya. Teknik analisis dilakukan dengan tiga cara: (1) Persiapan, yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap masing-masing informasi dengan memilih dan memilahnya menjadi beberapa kategori, yaitu yang bersifat fisik dan non fisik; (2) Pengolahan, yaitu menyajikan informasi secara lebih sistematis dan informatif, sehingga mudah dianalisis; (3) Analisis, yaitu proses akhir dari seluruh rangkaian pemisahan dan pemeriksaan informasi.

Lokasi penelitian yaitu di Desa Jayapura Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat. Alasan pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Jayapura di Kec. Cigalontang merupakan salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak peristiwa gempa bumi khususnya tahun 2009, sehingga banyak kerusakan bangunan. Sedangkan Arsitektur Tradisional Sunda yang dijadikan studi banding adalah Kampung Naga (Tasikmalaya), Kampung Dukuh (Garut), dan Kampung Kuta (Ciamis) yang merupakan prototype kampung asli Masyarakat Sunda yang masih teguh memegang tradisi dan budaya. Pertimbangan lain juga dikarenakan Kab. Tasikmalaya sangat rawan terhadap bahaya gempa bumi serta kekayaan arsitektur tradisionalnya yang sangat khas dan ketersediaan literatur yang masih cukup lengkap.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN a. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Jayapura Kec. Cigalontang

Desa Jayapura merupakan Ibu Kota Kecamatan Cigalontang di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 376.79 Ha dengan ketinggian di atas permukaan air laut 700 (dpal) dan suhu rata-rata 25-27ºC. Desa Jayapura dibatasi oleh desa-desa yang ada di sekelilingnya yaitu: sebelah Utara dibatasi oleh Desa Sirnaraja, sebelah Selatan oleh Desa Pusparaja, sebelah Barat dibatasi oleh Desa Cigalontang dan sebelah Timur dibatasi oleh Desa Lengkongjaya. Jumlah penduduk Desa Jayapura adalah 4.033 dengan jumlah KK 1.267;

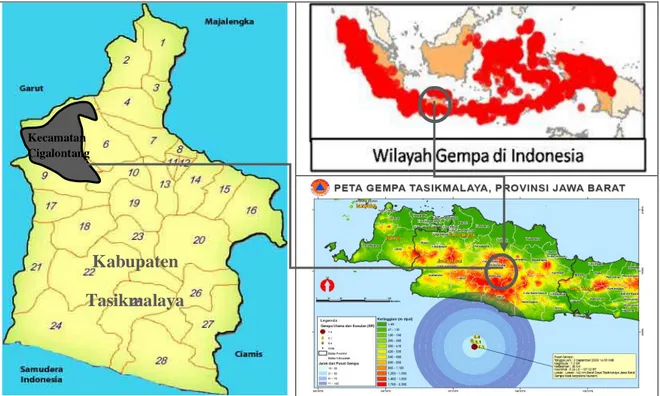

perbandingan untuk perempuan 1.986 jiwa sedangkan untuk laki-laki 2.047 jiwa. Peta kawasan gempa di Kec. Cigalontang dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 1.: Peta wilayah rawan bencana gempa Kab. Tasikmalaya Sumber: Dokumentasi, 2013.

Desa Jayapura merupakan hasil pemekaran dari Desa Cigalontang pada tahun 1984. Desa Jayapura termasuk desa yang sangat rawan terhadap bahaya gempa bumi, karena berada pada garis epicentrum gerakan tanah yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan penduduknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa, Gempa bumi dengan kekuatan 6.7 SR pernah terjadi pada tahun 1979 di Kab. Tasikmalaya dan terasa getarannya di Desa Jayapura hingga menimbulkan kerusakan bangunan yang cukup parah. Tahun 1982 terjadi peristiwa meletusnya Gunung Galunggung diiringi gempa bumi, tetapi kekuatannya kecil sehingga tidak mengakibatkan kerusakan. Tiga puluh tahun kemudian sejak 1979 terjadi kembali peristiwa gempa bumi yang dahsyat pada tanggal 02 September 2009 dengan kekuatan 7.8 SR dan Kecamatan Cigalontang, khususnya Desa Jayapura mengalami kerusakan yang sangat parah. Di Desa Jayapura bangunan yang rusak parah akibat gempa bumi tersebut sebanyak 119 buah, dan rusak sedang sebanyak 240 buah, rusak ringan sebanyak 77 buah. Peristiwa gempa bumi tersebut disebut sebagai siklus 30 tahunan, karena sebenarnya tahun 1949 pernah terjadi gempa bumi di Kab. Tasikmalaya dengan kekuatan 5.9 SR tetapi tidak terlalu banyak menimbulkan kerusakan.

1. Rumah yang hancur 2. Puskesmas yg hancur 3. Rumah yang hancur

Kecamatan Cigalontang

Kabupaten

Tasikmalaya

4. Rumah yang hancur 5. Sekolah yang hancur 6. Rumah yang hancur Foto 2: Bangunan yang hancur akibat gempa bumi Desa Jayapura Kec. Cigalontang Sumber: Dokumentasi, 2013.

2. Potensi Arsitektur Tradisional Sunda sbg Inspirasi Desain Rumah Ramah Gempa Rumah panggung di Kampung Naga, Kampung Dukuh dan Kampung Kuta ternyata dapat dijadikan inspirasi desain rumah yang ramah terhadap bahaya gempa bumi. Inspirasi tersebut dapat dilihat antara lain pada: Pertama: Bentuk struktur yang ringan tetapi tetap kompak; Kedua: Pondasi yang diletakkan di atas permukaan tanah (umpak) tetapi tetap stabil dan ajeg sebagai dasar kekuatan bangunan, sehingga cenderung mampu mengimbangi gaya vertikal dan horisontal yang ditimbulkan oleh gerakan lempeng bumi pada saat gempa; Ketiga: Model atau sistem

panggung yang diduga sangat elastis dan lentur terhadap gerakan gempa bumi; Keempat:

Material bangunan yang digunakan menggunakan material alam, bukan fabrikasi, seperti bambu, kayu, ijuk, rumbia, dan lain sebagainya sehingga struktur rumah lebih ringan dan ramah lingkungan; Kelima: Kearifan membangun yang didasari oleh perhitungan-perhitungan non ilmiah tetapi menggunakan pendekatan tradisi dan budaya, seperti: cara meletakkan batu umpak, cara membuat dadasar imah (lokasi), serta pelaksanaan upacara-upacara adat ngadegkeun imah (mendirikan rumah) sebagai upaya untuk menjaga harmonisasi antara manusia dengan Tuhannya. b. Pembahasan

1. Model Desain Arsitektur Rumah Ramah Gempa Berbasis Lokalitas Arsitektur Tradisional Sunda

Penelitian ini hanya membahas model atau bentuk arsitektur rumah panggung yang dapat dikembangkan menjadi desain rumah yang ramah terhadap bahaya gempa bumi. Model tersebut meliputi: denah, tampak, bentuk atap, dan material yang dipakai. Denah berkaitan dengan perletakkan titik-titik pondasi umpak berdasarkan grid atau modul ukuran ruang (lihat gambar 3.7.). Tampak berhubungan dengan penampilan (performance), sehingga rumah terlihat indah. Bentuk atap berhubungan dengan model-model atap yang dipakai, seperti pada rumah panggung di Kampung Naga.

Denah rumah panggung (lihat gambar 3.7.) pada Arsitektur Tradisional Sunda memiliki struktur organisasi yang terdiri dari: tepas imah yaitu bagian depan (halaman); tengah imah adalah bagian tengah yang terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar tidur; pawon merupakan bagian rumah yang paling belakang yang berfungsi sebagai area memasak (dapur) bagi kaum wanita yang terdiri dari tungku api (hawu), gudang (goah), dan tempat menyimpan beras (padaringan). Bentuk denah tidak harus kotak, tetapi dapat dikembangkan menjadi beberapa alternatif, misalnya persegi panjang, segi tiga, segi lima, segi enam atau segi banyak beraturan lainya sesuai keinginan. Sedangkan modul denah dapat menggunakan ukuran kelipatan 2 meter, 3 meter atau 4 meter, sehingga memudahkan untuk meletakkan batu umpak.

1. Model denah rumah panggung (tampak atas) 2. Model tampak rumah Gambar 4: Pengembangan model desain denah dan tampak pada rumah panggung Sumber: Dokumentasi, 2013.

1. Panggung atap jolopong-genteng 2. Panggung atap julang ngapak-ijuk

3. Panggung atap tagog anjing-genteng 4. Panggung atap capit gunting-ijuk Gambar 3.8.: Pengembangan model desain tampak pada rumah panggung Sumber: Dokumentasi, 2013.

Pengembangan model arsitektur tersebut dapat dilihat pada desain tampak rumahnya dengan berbagai model atap tradisional yang khas (lihat gambar 3.8.). Bahan penutup atapnya boleh dari genteng, ijuk atau kombinasi diantara keduanya tergantung kemampuan dan keinginan. Ijuk lebih ringan dibandingkan genteng, sehingga beban struktur rumah tidak terlalu berat. Tampak berkaitan dengan model atap. Banyak jenis model-model atap dalam Arsitektur Tradisional Sunda, yaitu: badak heuay yaitu atap yang menyerupai badak yang sedang menguap, sulah nyanda artinya atap pelana dengan tambahan tritisan ke arah depan, julang ngapak yaitu atap yang menyerupai burung julang sedang mengepakkan sayapnya, jangga wirangga adalah atap mansarg atau perisai buntung, tagog anjing artinya atap yang mirip seperti anjing yang sedang duduk, dan

jolopong yaitu atap pelana.

K. TIDUR K. TIDUR R. TAMU RUANG KELUARGA/ R. MAKAN K. TIDUR DAPUR KM/WC

1. Atap badak heuay 2. Atap sulah nyanda 3. Atap julang ngapak

4. Atap jangga wirangga 5. Atap tagog anjing 6. Atap jolopong Gambar 3.9.: Pengembangan model desain atap pada rumah panggung Sumber: Nuryanto, 2012.

a. Model Desain Struktur dan Konstruksi Rumah Ramah Gempa

Rumah panggung memiliki dua komponen struktur, yaitu: struktur handap yaitu pondasi

umpak, dan struktur luhur yaitu dinding, lantai, dan atap. Struktur handap atau sub structure, yaitu

struktur bawah yang di susun berdasarkan dua komponen: lelemahan dan umpak (Nuryanto, 2006). Lelemahan tidak memiliki konstruksi khusus, warga hanya meratakan dan membersihkannya dari berangkal atau kotoran. Di atas tanah didirikan umpak dengan teknik pemasangan yang telah ditentukan. Umpak di atas permukaan tanah diletakkan pada garis sumbu sesuai jumlah dan ukuran ruang berdasarkan hasil hitungan tukang bangunan atau bas (lihat foto dan gambar 3.11.).

1. Pondasi umpak 2. Pondasi umpak 3. Pondasi umpak 4. Pondasi umpak

1. Desain umpak 2. Desain umpak 3. Desain umpak 4. Desain umpak Foto dan gambar 3.11.: Model-model desain pondasi umpak pada rumah panggung Sumber: Dokumentasi 2013, dan Nuryanto, 2006.

Di atas struktur handap diletakkan struktur luhur sebagai pembentuk rangka bangunan. Struktur luhur atau super structure adalah struktur atas yang dibentuk berdasarkan dua komponen, yaitu: pangadeg dan suhunan. Struktur pangadeg merupakan kerangka rumah yang disusun berdasarkan lantai dan dinding. Konstruksi lantai dan dinding seluruhnya dipikul oleh balok

pananggeuy (8x12 cm) yang diletakkan secara horisontal. Balok pananggeuy terletak di atas

pondasi umpak setinggi 40-50 cm. Tinggi pananggeuy dari permukaan tanah adalah setinggi

umpaknya 40-50 cm. Balok tersebut menghubungkan antar tihang adeg atau tiang bangunan

(8-12x12-14 cm) yang terletak di atas umpak secara vertikal. Di antara pananggeuy, dipasang balok pembagi yang disebut sunduk awi ( 12 cm) dengan tujuan untuk memperpendek bentangan

talupuh (lantai bambu). Struktur suhunan merupakan kerangka atap yang disusun berdasarkan

kuda-kuda dan langit-langit. Kuda-kuda terdiri dari dua kerangka: nu mikul dan nu dipikul. Nu mikul merupakan kerangka kuda-kuda utama, sedangkan nu dipikul sebagai kerangka pendukung. Seluruh struktur suhunan menggunakan kuda dari kayu dan bambu dengan bentuk kuda-kuda segi tiga. Pada sruktur nu mikul, digunakan makelar adeg (10x15 cm) diletakkan tegak lurus di atas pamikul. Pamikul (8x15 cm) dipasang horisontal yang menghubungkan antar makelar adeg. Di kanan dan kiri makelar adeg dipasang jure suhunan dengan kemiringan 30-45. Jure suhunan (8x15 cm) menghubungkan balok pamikul yang terletak di bawahnya.

b. Pengembangan Model Arsitektur, Struktur-Konstruksi Rumah Ramah Gempa

Arsitektur rumah panggung dapat dikembangkan menjadi alternatif model desain rumah yang ramah terhadap bahaya gempa bumi. Dengan struktur yang ringan tetapi tetap kompak serta sistem pondasi umpak, ternyata rumah panggung mampu mengimbangi arah gerakan gempa. Dengan bentuk yang cukup simple, mudah dan murah masyarakat khususnya di Desa Jayapura Kec. Cigalontang Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagai daerah yang rawan terhadap bahaya gempa bumi dapat membangunnya (lihat gambar 3.12). Pengembangan model struktur pada rumah panggung dapat dilakukan pada desain bentuk rangka kuda-kudanya (lihat gambar 3.13.). Bentuk atap rumah panggung lebih simple dan mudah dalam mengerjakannya karena seluruh bahannya terbuat dari bambu, seperti bentuk jolopong, julang ngapak, dan badak heuay. Bahan tersebut dapat dikembangkan dengan alternatif lain seperti penggunaan struktur baja ringan, gypsum atau GRC (Germany Reinforcment Concrete) dan lain sebagainya.

Gambar 5: Alternatif pengembangan model bentuk dan struktur kuda-kuda pada rumah panggung Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2013.

V. Kesimpulan

1. Potensi Arsitektur Tradisional Sunda didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: (1) Bentuk

panggung yang simpel dengan pondasi umpak/tatapakan mampu mengimbangi gerakan

horisontal-vertikal gempa bumi, karena letaknya di atas permukaan tanah; (2) Bentuk

panggung juga menjadi inspirasi bagi model rumah yang ramah terhadap gempa bumi, karena

strukturnya yang cenderung ringan dengan dominasi bahan yang ringan, seperti papan, bilik bambu, lantai talupuh, dll.; (3) Bentuk kolong pada struktur rumah panggung berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara bangunan dengan gerakan lempeng tanah, sehingga tetap ramah (mampu mengimbangi) terhadap gaya yang ditimbulkan oleh gempa;

2. Model desain arsitektur rumah yang ramah terhadap gempa berbasis lokalitas Arsitektur Tradisional Sunda didasarkan pada beberapa konsep, yaitu: (1) Menggali potensi kekayaan alam dan kearifan lokal masyarakat Desa Jayapura (kondisi geografis, budaya, tradisi, teknik membangun); (2) Mengetahui ketersediaan bahan-bahan bangunan yang ada di sekitar lingkungan, seperti: kayu, bambu, batu, dll.; (3) Menggali kekayaan Arsitektur Tradisional Sunda (bentuk rumah, struktur, konstruksi, material);

3. Model desain struktur dan konstruksi rumah yang ramah terhadap gempa didasarkan pada pertimbangan: (1) Konstruksi menggunakan sistem lantai rumah panggung (berkolong) dengan menggunakan pondasi tatapakan. Sistem ini didasarkan pada pemahaman kosmologi Masyarakat Sunda tentang pembagian tiga dunia (bawah, tengah, atas); (2) Struktur menggunakan sistem rangka yang ringan dari bahan-bahan lokal, seperti bambu dan kayu yang digunakan untuk kuda-kuda, plafon, dinding, dan lantai rumah;

4. Pengembangan model arsitektur pada rumah yang ramah gempa dapat dilakukan denga cara menggali arsitektur lokal Masyarakat Sunda yang ada di Kampung Naga, Dukuh dan Kuta, seperti: bentuk rumah panggung, bentuk atap (julang ngapak dan jolopong), dan pola perletakkan bangunan dengan sistem sengkedan. Pengembangan bentuk struktur dan konstruksi dapat dilakukan dengan cara mengkombinasikan antara struktur dan konstruksi lokal yang biasa dipakai oleh masyarakat sekitar dengan struktur dan konstruksi modern (fabrikasi), seperti: baja, beton, sesuai dengan kemampuan membangun masyarakatnya. VI. Daftar Pustaka

1. Adimihardja, Kusnaka dan Purnama Salura (2004): ”Arsitektur dalam Bingkai Kebudayaan”. Cetakan Pertama, CV. Architecture & Communication, Forish Publishing, Bandung;

2. Adimihardja, Kusnaka (1997): ”Sejarah Perkembangan Masyarakat di sekitar Gunung Salak, Gunung

Gede Pangrango dan Gunung Halimun”, Bandung;

3. Cowan, Henry J&Wilson, Forrest,1981: “Structure System”. Van Nostrand Reinhold Comp., New York; 4. Frick, Heinz & Purwanto, LMF, 1988 : “Sistem Bentuk Struktur Bangunan”. Kanisius. Yogyakarta; 5. Frick, Heinz, 2002 : “Sistem Struktur dan Utilitas Bangunan”. Kanisius. Yogyakarta;

6. Frick, Heinz & Hesti M, Tri, 2006: “Pedoman Bangunan Tahan Gempa”. Kanisius. Yogyakarta;

7. Fajria Rif’ati, Heni (2002): ”Kampung Adat dan Rumah Adat di Jawa Barat”. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata-Jawa Barat, Bandung;

8. Garna, Yudistira (1984): ”Pola Kampung dan Desa, Bentuk serta Organisasi Rumah Masyarakat Sunda”. Pusat Ilmiah dan Pengembangan Regional (PIPR) Jawa Barat, Bandung;

9. Kementrian Pekerjaan Umum RI (2007): ”Peraturan Bangunan Gempa Bumi”, Jakarta;

10. Levy, Mathys & Salvadori, Mario, 1992 : “Why Buildings Fall Down”. W.w. Norton & Comp., New York; 11. Nuryanto (2012): ”Model Desain Pengembangan Potensi Desa Wisata di Kab. Bandung-Jawa Barat Berbasiskan Arsitektur Tradisional Sunda”. Laporan Penelitian Pembinaan Dosen Muda, Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK Universitas Pendidikan Indonesia;

12. Soegiharjo (1987): ”Ilmu Konstruksi Bangunan untuk Mahasiswa Arsitektur”. Jogjakarta; 13. W, Suryamanto, 2002 : ”Struktur dan Konstruksi Bangunan Bertingkat Rendah”. ITB.